最終更新日:2007年8月3日

|

従来のディーゼルトラック・バスが都市内で運行される場合、走行と停止を繰り返しより排気ガス温度が連続的に高

温に維持されない。そのため、DPFを装着している場合にはフィルタにパティキュレートが過剰に堆積されると云う、

いわゆる「DPFの自己再生不能」を生じ、DPFの損傷が引き起こされる場合がある。また、尿素SCR触媒を装着し

ている場合には、低い排気ガス温度による触媒の活性が不良となり、NOxが十分に低減できないことも問題となっ

ているる。これらの問題を解決する方法として、特許公開2005-69238)「エンジンの排出ガス浄化システム」を考案し

た。

温に維持されない。そのため、DPFを装着している場合にはフィルタにパティキュレートが過剰に堆積されると云う、

いわゆる「DPFの自己再生不能」を生じ、DPFの損傷が引き起こされる場合がある。また、尿素SCR触媒を装着し

ている場合には、低い排気ガス温度による触媒の活性が不良となり、NOxが十分に低減できないことも問題となっ

ているる。これらの問題を解決する方法として、特許公開2005-69238)「エンジンの排出ガス浄化システム」を考案し

た。

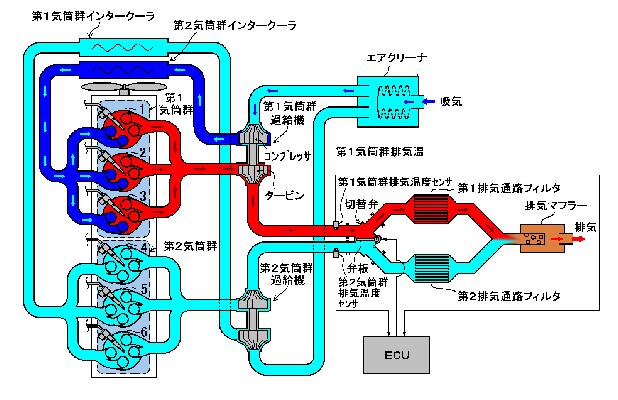

この「エンジンの排出ガス浄化システム」出願は、多気筒ディーゼルエンジンを第1気筒群と第2気筒群に分け、気

筒群毎に独立した吸気通路、排気通路、EGRガス通路の各通路を設け、それら通路毎にEGR弁、EGRクーラ、E

GR通路、過給装置、給気インタークーラ、排気絞り弁、DPF装置、酸化触媒装置、NOx吸蔵還元装置、尿素SCR

装置等の吸排気関連制御装置を配置し、気筒群毎の吸入空気、EGRガスおよび排気ガスの流れが互いに混合し

ない流れ通路の回路とした前項の気筒群個別制御エンジン(特許公開2005-54771)に追加した排気浄化装置の制

御に関する特許出願である。(当該特許は、従来エンジンに適用しても良いが、その効果は気筒群個別制御エンジ

ンに用いた場合よりも若干、機能が劣ることになる。)

筒群毎に独立した吸気通路、排気通路、EGRガス通路の各通路を設け、それら通路毎にEGR弁、EGRクーラ、E

GR通路、過給装置、給気インタークーラ、排気絞り弁、DPF装置、酸化触媒装置、NOx吸蔵還元装置、尿素SCR

装置等の吸排気関連制御装置を配置し、気筒群毎の吸入空気、EGRガスおよび排気ガスの流れが互いに混合し

ない流れ通路の回路とした前項の気筒群個別制御エンジン(特許公開2005-54771)に追加した排気浄化装置の制

御に関する特許出願である。(当該特許は、従来エンジンに適用しても良いが、その効果は気筒群個別制御エンジ

ンに用いた場合よりも若干、機能が劣ることになる。)

気筒群個別制御エンジンの第1気筒群排気マニホールドには第1気筒群排気通路を接続し、第2気筒群の排気マ

ニホールドには第2気筒群排気通路を接続し、各排気マニホールドと各気筒群排気通路の接続部に気筒群排気流

路切替弁を設け、第1気筒群の排気ガス並び第2気筒群の排気ガスを第1気筒群排気通路又は第2気筒群排気

通路に任意に切り替えできるようにする。そして第1排気通路と第2排気通路の各々の途中にパティキュレートを捕

集する第1排気通路フィルタと第2排気通路フィルタのDPF装置を設ける。

ニホールドには第2気筒群排気通路を接続し、各排気マニホールドと各気筒群排気通路の接続部に気筒群排気流

路切替弁を設け、第1気筒群の排気ガス並び第2気筒群の排気ガスを第1気筒群排気通路又は第2気筒群排気

通路に任意に切り替えできるようにする。そして第1排気通路と第2排気通路の各々の途中にパティキュレートを捕

集する第1排気通路フィルタと第2排気通路フィルタのDPF装置を設ける。

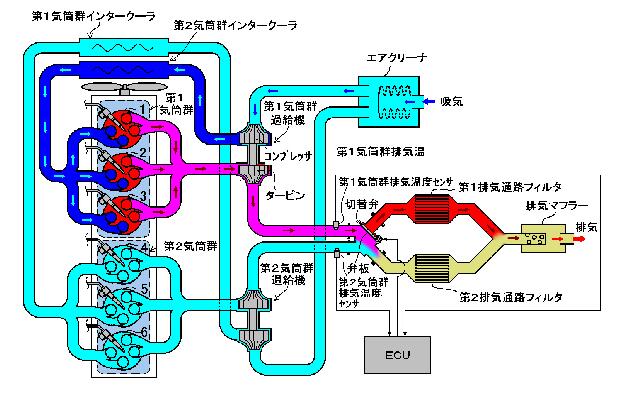

第1排気通路フィルタを優先的に高温に維持する時には、部分負荷時には第1気筒群を優先的に稼動気筒群とし

て運転し、第1気筒群の排気ガス温度が所定値より高い時には排気ガスを第1排気通路フィルタに流下させ、第1

気筒群の排気ガス温度が所定値より低い時には第2排気通路フィルタに流下させて低温の排気ガスが第1排気通

路フィルタに流入させないように切替弁を制御する。このようにして、第1排気通路フィルタを優先的に高温に維持し

て、低温の排気ガスの流入による第1排気通路フィルタの冷却を防止する。低温排気ガスの流入による冷却を回

避して高温に維持された第1排気通路フィルタでは、都市内走行中の短時間の高温排気ガスの流入においてもフィ

ルタ上のパティキュレートが酸化されるため、排気温度の高低の変動が顕著な都市内走行時でも、第1排気通路フ

ィルタの自己再生は促進されることになる。

て運転し、第1気筒群の排気ガス温度が所定値より高い時には排気ガスを第1排気通路フィルタに流下させ、第1

気筒群の排気ガス温度が所定値より低い時には第2排気通路フィルタに流下させて低温の排気ガスが第1排気通

路フィルタに流入させないように切替弁を制御する。このようにして、第1排気通路フィルタを優先的に高温に維持し

て、低温の排気ガスの流入による第1排気通路フィルタの冷却を防止する。低温排気ガスの流入による冷却を回

避して高温に維持された第1排気通路フィルタでは、都市内走行中の短時間の高温排気ガスの流入においてもフィ

ルタ上のパティキュレートが酸化されるため、排気温度の高低の変動が顕著な都市内走行時でも、第1排気通路フ

ィルタの自己再生は促進されることになる。

|

|

|

A図:第1気筒群の排気ガス温度が高温の場合の排気ガス流れ

|

|

(第1排気通路フィルタの高温維持制御時)

|

|

|

|

B図:第1気筒群の排気ガス温度が低温の場合の排気ガス流れ

|

|

(第1排気通路フィルタの高温維持制御時)

|

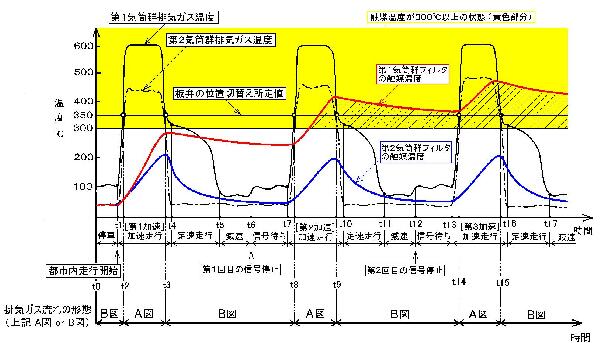

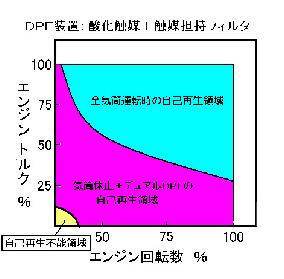

次の模式図は、上記の気筒群個別制御エンジンで第1排気通路フィルタと第2排気通路フィルタに酸化触媒を担持

して捕集したパティキュレート(PM)を300℃以上で酸化させるようにし、第1排気通路フィルタには350℃以下の

排気ガスを流下させないように切替弁を制御した場合について、都市内走行中に第1排気通路フィルタの温度が高

温に維持されるように第1排気通路フィルタの高温化制御した時の様子を示したものである。ディーゼルトラックは、

都市内走行では距離の短い交差点の間で発進、加速、定速走行、エンジンブレーキ、赤信号での停止が繰り返さ

れるため、排気ガス温度は激しく変動する。しかし気筒群個別制御エンジンの切替弁を上記のA図またはB図のよ

うに制御して第1排気通路フィルタには350℃以下の排気ガスを流さないようにすることにより、第1排気通路フィ

ルタの温度は赤線の様に上昇させることができる。その結果、第2排気通路フィルタの温度は青線の様に低温で変

動するが、第1排気通路フィルタではフィルタ温度が300℃以上に維持されるようになり、第1排気通路フィルタに

捕集したパティキュレートを酸化させることが可能となる。

して捕集したパティキュレート(PM)を300℃以上で酸化させるようにし、第1排気通路フィルタには350℃以下の

排気ガスを流下させないように切替弁を制御した場合について、都市内走行中に第1排気通路フィルタの温度が高

温に維持されるように第1排気通路フィルタの高温化制御した時の様子を示したものである。ディーゼルトラックは、

都市内走行では距離の短い交差点の間で発進、加速、定速走行、エンジンブレーキ、赤信号での停止が繰り返さ

れるため、排気ガス温度は激しく変動する。しかし気筒群個別制御エンジンの切替弁を上記のA図またはB図のよ

うに制御して第1排気通路フィルタには350℃以下の排気ガスを流さないようにすることにより、第1排気通路フィ

ルタの温度は赤線の様に上昇させることができる。その結果、第2排気通路フィルタの温度は青線の様に低温で変

動するが、第1排気通路フィルタではフィルタ温度が300℃以上に維持されるようになり、第1排気通路フィルタに

捕集したパティキュレートを酸化させることが可能となる。

気筒群個別制御エンジンでは、第1排気通路フィルタに流下させる排気ガス温度を、仮に600℃近くに設定した場

合、第1排気通路フィルタを優先的に高温に維持する場合、都市内走行時には第2気筒群は休止または軽負荷運

転となるが第1気筒群は常に全負荷運転されるため、第1気筒群の排気ガス温度は600℃以上となる機会が極め

て多い。そのため、第1排気通路フィルタにカーボンを主体とするパティキュレートが堆積している場合でも、都市内

走行時に第1排気通路フィルタの自己再生が円滑に行われることになる。

合、第1排気通路フィルタを優先的に高温に維持する場合、都市内走行時には第2気筒群は休止または軽負荷運

転となるが第1気筒群は常に全負荷運転されるため、第1気筒群の排気ガス温度は600℃以上となる機会が極め

て多い。そのため、第1排気通路フィルタにカーボンを主体とするパティキュレートが堆積している場合でも、都市内

走行時に第1排気通路フィルタの自己再生が円滑に行われることになる。

また、一定の距離を走行した後には、同様に、第2排気通路フィルタについてもの高温化制御を行って自己再生が

行われるようにする。本公開特許は、連続した都市内走行においても第排気通路と第2排気通路の両方のフィルタ

を交互に高温化の制御を行われるようにして、DPFとしての機能を発揮させるようにしたことが特徴だ。

行われるようにする。本公開特許は、連続した都市内走行においても第排気通路と第2排気通路の両方のフィルタ

を交互に高温化の制御を行われるようにして、DPFとしての機能を発揮させるようにしたことが特徴だ。

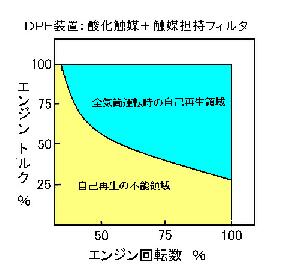

以上のように、本公開特許は、気筒群個別制御エンジンで第1排気通路フィルタと第2排気通路フィルタを有し、切

替弁を制御しして片一方のフィルタを高温化制御した場合には、従来エンジンの場合に比べ、DPFの自己再生が

可能なエンジン運転領域の大幅な拡大が可能となり、都市内走行でもDPFの自己再生が可能となる。

替弁を制御しして片一方のフィルタを高温化制御した場合には、従来エンジンの場合に比べ、DPFの自己再生が

可能なエンジン運転領域の大幅な拡大が可能となり、都市内走行でもDPFの自己再生が可能となる。

|

|

|

|

同様に、本公開特許は、第1排気通路および第2排気通路のそれぞれに尿素SCR触媒を追加した場合には、エン

ジン部分負荷時のNOx低減機能を発揮させることが可能となる。

ジン部分負荷時のNOx低減機能を発揮させることが可能となる。

このように本公開特許の気筒群個別制御エンジンは従来の全気筒を稼動させるエンジンのよりも部分負荷時の排

気ガス温度が大幅に高温となるため、フィルターの自己再生運転領域が拡大されてフィルターの強制再生の回数

減少による燃費悪化が軽減でき、尿素SCR触媒を作動によるNOx低減を可能にする効果がある。また、本公開

特許の気筒群個別制御エンジンは、部分負荷時においては従来の全気筒を稼動させる場合に比べて稼動気筒群

での燃焼する気筒の燃焼圧力と燃焼温度が高くなるためにエンジンサイクル効率が高くなる。それと同時に部分負

荷時においては半分の気筒が休止しているため気筒の冷却面積が半分となるため、エンジンの冷却損失が半減し

てエンジン燃費が良化する効果もある。

気ガス温度が大幅に高温となるため、フィルターの自己再生運転領域が拡大されてフィルターの強制再生の回数

減少による燃費悪化が軽減でき、尿素SCR触媒を作動によるNOx低減を可能にする効果がある。また、本公開

特許の気筒群個別制御エンジンは、部分負荷時においては従来の全気筒を稼動させる場合に比べて稼動気筒群

での燃焼する気筒の燃焼圧力と燃焼温度が高くなるためにエンジンサイクル効率が高くなる。それと同時に部分負

荷時においては半分の気筒が休止しているため気筒の冷却面積が半分となるため、エンジンの冷却損失が半減し

てエンジン燃費が良化する効果もある。

ところで上記の気筒群個別制御エンジンと異なり、現在の市販トラックに採用されている全気筒が稼動する通常の

エンジンに本公開特許を適用し、第1排気通路と第2排気通路の各々の途中にパティキュレートを捕集する第1排

気通路フィルタと第2排気通路フィルタのDPF装置を設け、第1排気通路フィルタを優先的に高温に維持した場合

の排気ガスの流れを下図に示す。排気ガス温度が高温の場合はAA図、低温の場合はBB図である。

エンジンに本公開特許を適用し、第1排気通路と第2排気通路の各々の途中にパティキュレートを捕集する第1排

気通路フィルタと第2排気通路フィルタのDPF装置を設け、第1排気通路フィルタを優先的に高温に維持した場合

の排気ガスの流れを下図に示す。排気ガス温度が高温の場合はAA図、低温の場合はBB図である。

|

AA図:排気ガス温度が高温の場合の排気ガス流れ

|

|

(第1排気通路フィルタの高温維持制御時)

|

|

BB図:排気ガス温度が低温の場合の排気ガス流れ

|

|

(第1排気通路フィルタの高温維持制御時)

|

従来の全気筒が稼動するエンジンに適用した本公開特許のシステムは、前述の気筒群個別制御エンジンの場合

に比較して、フィルタの自己再生の能力は大幅に劣ることは明らかだ。しかしながら、市販トラックに採用されている

現行のDPFよりも自己再生機能が大幅に優れていることは間違いない。

に比較して、フィルタの自己再生の能力は大幅に劣ることは明らかだ。しかしながら、市販トラックに採用されている

現行のDPFよりも自己再生機能が大幅に優れていることは間違いない。

|

|