嵟廔峏怴擔丗2008擭10寧12擔

|

怴挿婜攔弌僈僗婯惂乮2005擭婯惂乯揔崌偺僩儔僢僋丒僶僗偼婛偵巗斕偝傟偰偄傞偑丄偦傟傜戝宆僩儔僢僋丒僶僗偵嵦梡

偝傟偰偄傞奺幮偺攔弌僈僗掅尭媄弍偺奣梫偼埲壓偺捠傝丅

偝傟偰偄傞奺幮偺攔弌僈僗掅尭媄弍偺奣梫偼埲壓偺捠傝丅

| |

|

| |

僞乕儃夁媼僄儞僕儞亄僋乕儖僪EGR亄DPF |

| |

僞乕儃夁媼僄儞僕儞+(仸僋乕儖僪EGR)亄擜慺SCR怗攠 |

怴挿婜攔弌僈僗婯惂傊偺揔崌庤抜偼丄儊乕僇偵傛傝戝偒偔堎側偭偰偍傝丄乽DPF乿傑偨偼乽擜慺SCR怗攠乿偺壗傟偐

傪 嵦梡偟偰偄傞偙偲偑摿挜偩丅

傪 嵦梡偟偰偄傞偙偲偑摿挜偩丅

侾丏尰峴乮怴挿婜婯惂偵嵦梡乯偺DPF偲擜慺SCR怗攠偺栤戣揰

堦斒偵僨傿乕僛儖僩儔僢僋丒僶僗偑搒巗撪偱塣峴偝傟傞帪偵偼丄掅懍憱峴偺偨傔僄儞僕儞弌椡偑掅偄忋偵丄憱峴偲

掆巭偑孞傝曉偝傟傞偙偲偵側傞丅偦偺偨傔丄攔婥壏搙偑楢懕偟偰崅壏偵堐帩偝傟傞偙偲偼柍偄丅偙偺傛偆側憱峴忬懺

偱偼丄奺幮偺怴挿婜攔弌僈僗婯惂乮2005擭婯惂乯偵揔崌偟偨僨傿乕僛儖僩儔僢僋丒僶僗偵嵦梡偝傟偰偄傞乽DPF憰抲乿

傗乽擜慺SCR怗攠乿偱偼丄攔婥壏搙偑楢懕偟偰崅壏偵堐帩偝傟側偄偨傔偵懡偔偺栤戣偑敪惗偡傞偙偲偵側傞丅

掆巭偑孞傝曉偝傟傞偙偲偵側傞丅偦偺偨傔丄攔婥壏搙偑楢懕偟偰崅壏偵堐帩偝傟傞偙偲偼柍偄丅偙偺傛偆側憱峴忬懺

偱偼丄奺幮偺怴挿婜攔弌僈僗婯惂乮2005擭婯惂乯偵揔崌偟偨僨傿乕僛儖僩儔僢僋丒僶僗偵嵦梡偝傟偰偄傞乽DPF憰抲乿

傗乽擜慺SCR怗攠乿偱偼丄攔婥壏搙偑楢懕偟偰崅壏偵堐帩偝傟側偄偨傔偵懡偔偺栤戣偑敪惗偡傞偙偲偵側傞丅

幚嵺丄奺幮偺怴挿婜攔弌僈僗婯惂乮2005擭乯懳墳媄弍偵徻弎偟偨傛偆偵丄僀儞僞乕僱僢僩偺宖帵斅偱偼丄尰峴偺僩儔

僢僋偵憰拝偝傟偨乽DPF憰抲乿偵懳偟丄擔忢嬈柋偱怴挿婜婯惂揔崌偺僩儔僢僋傪巊梡偟偰偄傞塣揮庤偐傜懡偔偺栤戣

偑巜揈偝傟偰偄傞丅尰峴偺乽DPF憰抲乿傗乽擜慺SCR怗攠乿偼丄悢乆偺栤戣傪書偊偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄怴挿婜攔

婥

僢僋偵憰拝偝傟偨乽DPF憰抲乿偵懳偟丄擔忢嬈柋偱怴挿婜婯惂揔崌偺僩儔僢僋傪巊梡偟偰偄傞塣揮庤偐傜懡偔偺栤戣

偑巜揈偝傟偰偄傞丅尰峴偺乽DPF憰抲乿傗乽擜慺SCR怗攠乿偼丄悢乆偺栤戣傪書偊偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄怴挿婜攔

婥

僈僗婯惂偵揔崌偱偒傞懠偺媄弍偑尒摉偨傜側偄偨傔丄巇曽側偔嵦梡偝傟偰偄傞偺偑尰忬偺傛偆偩丅師偺昞偵偼丄尰

峴偺乽DPF憰抲乿傗乽擜慺SCR怗攠乿偵偍偗傞栤戣揰偲丄偦偺栤戣傪夝寛偡傞偨傔偺夵慞偺億僀儞僩偵偮偄偰丄娙扨

偵傑偲傔偨丅摿偵丄尰峴偺乽DPF憰抲乿偱偼丄搒巗撪憱峴偑懡偄応崌偵偼昿斏偵庤摦嵞惗偑昁梫偲側傞偙偲傗寉桘

偵傛傞僆僀儖偺婓庍栤戣偑敪惗偡傞摍丄奺儊乕僇乕偲傕屘忈懡敪偺栤戣傪書偊偰偄傞傛偆偩丅壗偼嵎偟抲偄偰傕丄僩

儔僢僋儊乕僇乕帺恎偺僋儗乕儉旓梡嶍尭偲塣揮庤偺晄枮夝徚偵偨傔偵丄乽DPF憰抲乿偺寚娮偲傕峫偊傜傟傞栤戣傪憗

婜偵夝寛偡傞媄弍傪奐敪偡傞偙偲偑媫柋偱偁傠偆丅

峴偺乽DPF憰抲乿傗乽擜慺SCR怗攠乿偵偍偗傞栤戣揰偲丄偦偺栤戣傪夝寛偡傞偨傔偺夵慞偺億僀儞僩偵偮偄偰丄娙扨

偵傑偲傔偨丅摿偵丄尰峴偺乽DPF憰抲乿偱偼丄搒巗撪憱峴偑懡偄応崌偵偼昿斏偵庤摦嵞惗偑昁梫偲側傞偙偲傗寉桘

偵傛傞僆僀儖偺婓庍栤戣偑敪惗偡傞摍丄奺儊乕僇乕偲傕屘忈懡敪偺栤戣傪書偊偰偄傞傛偆偩丅壗偼嵎偟抲偄偰傕丄僩

儔僢僋儊乕僇乕帺恎偺僋儗乕儉旓梡嶍尭偲塣揮庤偺晄枮夝徚偵偨傔偵丄乽DPF憰抲乿偺寚娮偲傕峫偊傜傟傞栤戣傪憗

婜偵夝寛偡傞媄弍傪奐敪偡傞偙偲偑媫柋偱偁傠偆丅

崁丂栚 栤 戣 揰 偲 昁 梫 側 夵 慞 撪 梕

| |

|

| |

亂僐儌儞儗乕儖幃僄儞僕儞偺栤戣揰亃

丂PF憰抲傪搵嵹偟偨僐儌儞儗乕儖暚幩憰抲偺僨傿乕僛儖僩儔僢僋丒僶僗偱偼丄搒巗撪偺憱峴偱偼攔

婥僈僗壏搙偑掅偄偨傔丄DPF偺僼傿儖僞偼帺屓嵞惗偑晄擻偲側傞丅楢懕偟偰搒巗撪傪憱峴偟偨応 崌偵偼僼傿儖僞偵僷僥傿僉儏儗乕僩偑懲愊偡傞偨傔丄慡偰偺崙嶻僩儔僢僋儊乕僇乕偺DPF憰抲偱偼僐儌 儞儗乕儖偱擱從幒偵擱椏傪億僗僩暚幩偟偰攔婥僈僗壏搙傪600亷掱搙偵崅壏壔偟偰僼傿儖僞傪嫮惂 嵞惗偟偰偄傞偺偑尰忬偩丅乮僄儞僕儞傪寉桘僶乕僫乕偺戙懼偲偟偰塣揮偟丄億僗僩暚幩偱攔婥壏搙 傪忋徃偝偣偰僼傿儖僞偵懲愊偟偨僷僥傿僉儏儗乕僩傪擱從偝偣傞僼傿儖僞嵞惗偺曽朄偑嵦梡偝傟偰偄 傞丅搒巗撪憱峴偱偼攔婥僈僗壏搙偑掅偄偨傔昿斏側DPF偺嫮惂嵞惗偑昁梫偲側傝丄擱旓傪埆壔偝 偣傞梫場偲側傞丅 丂傑偨丄偙偺僐儌儞儗乕儖暚幩憰抲偱億僗僩暚幩偵傛傞DPF嫮惂嵞惗偺塣揮忦審偵傛偭偰偼丄億僗

僩暚幩偝傟偨寉桘暚柖偑僔儕儞僟撪暻偵晅拝偟偰僄儞僕儞僆僀儖偵崿擖偟丄僄儞僕儞僆僀儖傪婓庍 偝偣傞応崌偑偁傞丅2008擭6寧偵嶰旽傆偦偆偑乽億僗僩暚幩偺寉桘偵傛傞僆僀儖偺婓庍栤戣偱儕僐 乕儖乿傪敪昞偟偨丅偙偺儕僐乕儖偵偮偄偰偼丄懳嶔晹昳偺惂屼僐儞僺儏乕僞乕偵岎姺偟偰傕僆僀儖偺 寉桘婓庍偑夵慞偝傟側偄偲偺僀儞僞乕僱僢僩偺宖帵斅偺彂偒崬傒 乮2008擭10寧07擔乯偑偁傞偙偲 偐傜丄嶰旽傆偦偆偱偼枹偩桳岠側儕僐乕儖懳嶔偑尒弌偝傟偰偄側偄傛偆偩丅僀儞僞乕僱僢僩偺宖帵斅 偱偼丄懠偺僩儔僢僋儊乕僇乕偱傕寉桘偵傛傞僆僀儖偺婓庍栤戣傪書偊偰偄傞偲偺彂偒崬傒偐傜尒傞 偲丄僐儌儞儗乕儖偑屩傞億僗僩暚幩傪梡偄偨DPF嫮惂嵞惗偺媄弍偵偼丄崻杮揑側寚娮偑偁傞偐傕偟 傟側偄丅 亂憗媫偵夵慞偑昁梫側億僀儞僩亃

丂僐儌儞儗乕儖偺億僗僩暚幩偼丄DPF嫮惂嵞惗梡偺擱椏暚幩偱偁傝丄帺摦幵傪嬱摦偡傞椡偵曄姺偝

傟側偄丅擱椏楺旓偺尨場偲側偭偰偄傞偨傔丄擱旓夵慞偺柺偐傜丄億僗僩暚幩偑昁梫側僄儞僕儞塣 揮偑戝暆偵嶍尭偱偒傞傛偆偵夵慞偡傞昁梫偑偁傞丅 傑偨丄億僗僩暚幩偺寉桘偵傛傞僄儞僕儞僆僀儖偺婓庍傪彮側偔偟偰僄儞僕儞僆僀儖偺擲搙掅壓偵傛

傞弫妸惈擻偺楎壔傪梷惂偡傞偨傔偵傕丄帄媫丄億僗僩暚幩傪棙梡偟偨DPF偺嫮惂嵞惗偺昿搙偑嶍 尭偱偒傞怴偟偄媄弍偺幚梡壔偑昁梫偱偁傞丅 |

| 乮戝宆偱偼擔嶻僨傿乕僛儖仌嶰旽

傆偦偆偑嵦梡乯 |

亂尰忬偺栤戣揰亃 丂僄儞僕儞晧壸偺掅偄塣揮忬懺偱偼攔婥僈僗壏搙偑掅偔側傞偨傔丄SCR怗攠偱偺俶俷倶掅尭偑晄 擻偲側傞丅偦偺傛偆側塣揮忬懺偱偼丄擜慺SCR怗攠偵傛傞俶俷倶掅尭婡擻傪掆巭偟側偗傟偽側傜側 偄丅 亂憗媫偵夵慞偑昁梫偲偝傟偰偄傞揰亃 丂 擜慺SCR怗攠偵傛傞峏側傞俶俷倶掅尭傪壜擻偵偡傞偨傔偵偼丄僄儞僕儞偺掅晧壸塣揮偵偍偄偰丄 攔婥僈僗壏搙偺崅壏壔傪恾傞昁梫偑偁傞丅 |

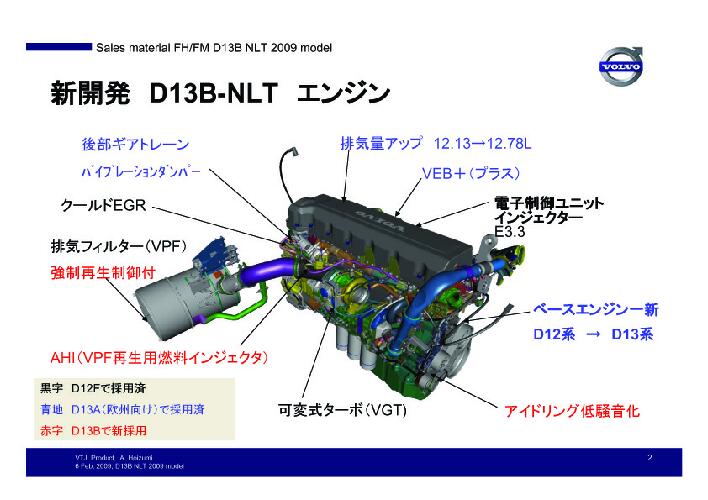

嶲峫偲偟偰丄儃儖儃偺DPF傪搵嵹偟偨僕儍乕僋幃儐僯僢僩僀儞僕僃僋僞晅偒夁媼僨傿乕僛儖丒D13B僄儞僕偵偍偄偰丄僞

乕價儞偺攔婥僈僗弌岥偺攔婥娗撪偵DPF嫮惂嵞惗梡偺擱椏傪暚幩偟偰DPF傪嫮惂嵞惗偡傞曽朄偑嵦梡偝傟偰偄

傞偺偱丄偦傟傪埲壓偵帵偡丅偙偺攔婥娗撪偵擱椏傪暚幩偟偰DPF傪嫮惂嵞惗偡傞曽朄偼丄墷暷偺僩儔僢僋偵懡偔嵦

梡偝傟偰偄傞傛偆偱偁傞丅偦偺棟桼偼丄偙偺攔婥娗撪偵擱椏傪暚幩偡傞DPF嫮惂嵞惗曽朄偱偼丄僐儌儞儗乕儖偺億

僗僩暚幩偱惗偠傞DPF嫮惂嵞惗帪偺寉桘偵傛傞僄儞僕儞僆僀儖偺婓庍偑柍偄偨傔偱偼側偄偐偲悇應偝傟傞丅

乕價儞偺攔婥僈僗弌岥偺攔婥娗撪偵DPF嫮惂嵞惗梡偺擱椏傪暚幩偟偰DPF傪嫮惂嵞惗偡傞曽朄偑嵦梡偝傟偰偄

傞偺偱丄偦傟傪埲壓偵帵偡丅偙偺攔婥娗撪偵擱椏傪暚幩偟偰DPF傪嫮惂嵞惗偡傞曽朄偼丄墷暷偺僩儔僢僋偵懡偔嵦

梡偝傟偰偄傞傛偆偱偁傞丅偦偺棟桼偼丄偙偺攔婥娗撪偵擱椏傪暚幩偡傞DPF嫮惂嵞惗曽朄偱偼丄僐儌儞儗乕儖偺億

僗僩暚幩偱惗偠傞DPF嫮惂嵞惗帪偺寉桘偵傛傞僄儞僕儞僆僀儖偺婓庍偑柍偄偨傔偱偼側偄偐偲悇應偝傟傞丅

俀丏崱屻偺攔弌僈僗婯惂嫮壔偺偨傔偵尋媶偝傟偰偄傞怴媄弍

偲偙傠偱丄俶俷倶偲僷僥傿僉儏儗乕僩婯惂偑峏偵尩偟偔側傞億僗僩怴挿婜攔弌僈僗婯惂乮2009擭婯惂乯偲偦傟偵懕偔NO嶍

尭偺婯惂嫮壔偵懳墳偡傞偨傔丄僩儔僢僋儊乕僇乕傗尋媶婡娭摍偱偼怴偟偄媄弍偺奐敪偵愊嬌揑偵庢傝慻傫偱偄傞偲

偙傠偩丅偦偺拞偱嵟傕拲栚傪廤傔偰偄傞偺偑埑弅峴掱偱寉桘偺梊崿崌婥傪埑弅偟偰拝壩偝偣傞HCCI

乮Homogeneous Charge Compression Ignition乯媄弍偩丅偙偺俫俠俠俬媄弍偵偮偄偰偼丄婛偵悢懡偔偺尋媶榑暥偑敪昞偝

傟偰偍傝丄俶俷倶偍傛傃僷僥傿僉儏儗乕僩偑奿抜偵嶍尭偱偒傞嵟傕桪傟偨怴媄弍偲塢傢傟偰偄傞丅

尭偺婯惂嫮壔偵懳墳偡傞偨傔丄僩儔僢僋儊乕僇乕傗尋媶婡娭摍偱偼怴偟偄媄弍偺奐敪偵愊嬌揑偵庢傝慻傫偱偄傞偲

偙傠偩丅偦偺拞偱嵟傕拲栚傪廤傔偰偄傞偺偑埑弅峴掱偱寉桘偺梊崿崌婥傪埑弅偟偰拝壩偝偣傞HCCI

乮Homogeneous Charge Compression Ignition乯媄弍偩丅偙偺俫俠俠俬媄弍偵偮偄偰偼丄婛偵悢懡偔偺尋媶榑暥偑敪昞偝

傟偰偍傝丄俶俷倶偍傛傃僷僥傿僉儏儗乕僩偑奿抜偵嶍尭偱偒傞嵟傕桪傟偨怴媄弍偲塢傢傟偰偄傞丅

偟偐偟丄尰嵼偺偲偙傠丄偙偺HCCI媄弍偼丄忢偵崅偄嬻婥夁忚棪偺忬懺偟偐塣揮偱偒側偄偨傔丄僄儞僕儞偺掅晧壸塣

揮椞堟偱俶俷倶傗僷僥傿僉儏儗乕僩偑嶍尭偱偒傞庤抜偵偡偓側偄丅堦曽丄僨傿乕僛儖帺摦幵偑幚嵺偵巊梡偝傟傞娐嫬

偼丄抧堟傗婫愡偱戝偒偔曄摦偡傞戝婥壏搙傗擱椏昳幙乮摿偵寉桘僙僞儞壙乯偺僶儔僣僉偺塭嬁壓偵敇偝傟偰偄傞偺

偑尰忬偩丅偦偺偨傔丄HCCI偱偼慱偄偲側傞寉桘偺帺屓拝壩偺惂屼偑擄偟偔丄嬤偄彨棃丄偙偺怴媄弍傪幚梡壔偡傞

偙偲偼擄偟偄偲峫偊傞恖傕懡偄丅

揮椞堟偱俶俷倶傗僷僥傿僉儏儗乕僩偑嶍尭偱偒傞庤抜偵偡偓側偄丅堦曽丄僨傿乕僛儖帺摦幵偑幚嵺偵巊梡偝傟傞娐嫬

偼丄抧堟傗婫愡偱戝偒偔曄摦偡傞戝婥壏搙傗擱椏昳幙乮摿偵寉桘僙僞儞壙乯偺僶儔僣僉偺塭嬁壓偵敇偝傟偰偄傞偺

偑尰忬偩丅偦偺偨傔丄HCCI偱偼慱偄偲側傞寉桘偺帺屓拝壩偺惂屼偑擄偟偔丄嬤偄彨棃丄偙偺怴媄弍傪幚梡壔偡傞

偙偲偼擄偟偄偲峫偊傞恖傕懡偄丅

傑偨丄婛偵岞昞偝傟偰偄傞帒椏偵傛傞偲丄崱屻偺攔弌僈僗婯惂揔崌偵桳梡側媄弍偲偟偰埲壓偺怴偟偄媄弍偑採埬

偝

偝

傟偰偄傞丅偟偐偟丄奺媄弍偺僐僗僩偲偦偺岠壥傪峫偊傟偽丄幚梡惈偵偮偄偰偼媈栤側揰偑懡偄丅丂

| |

|

|

|

| |

丂怴偨偵攔婥僈僗偺僄

僱儖僊乕傪夞廂偡傞夞 廂僞乕價儞傪晅壛偟丄 夞廂偟偨僄僱儖僊乕傪 僄儞僕儞摦椡偲偟偰庢 傝弌偡憰抲 |

丂夞廂僞乕價儞偺擖岥偺攔婥僈僗偼掅壏丒掅埑偱偁傞偨傔丄攔婥

僈僗偺僄僱儖僊乕偺億僥儞僔儍儖偑掅偄丅偦偺偨傔攔婥僈僗偺 懱愊棳検偑懡偔丄夞廂僞乕價儞偼戝宆壔偑昁梫偲側傞丅偦偺寢 壥僐僗僩偑崅偔丄妿偮幵椉搵嵹傕梕堈側偙偲偱偼側偄丅傑偨丄擱旓 夵慞偼丄崅晧壸帪偵尷掕偝傟傞忋偵丄偦偺岠壥偼0乣1.5%掱搙 偺夵慞偵夁偓側偄丅偙偺媄弍偼摏撪嵟戝埑椡弌椡傪憹壛偡傞庤 抜偱偁傞丅擱旓夵慞偺柺偐傜尒傟偽丄僐僗僩僷乕僼僅乕儅儞僗偺 掅偄媄弍偲塢偊傞丅 |

儖儃丄僨僩儘僀僩僨傿乕

僛儖偺戝宆僩儔僢僋梡 僄儞僕儞偵嵦梡偝傟 偰偄傞丅 |

| |

丂俀戜偺僞乕儃夁媼婡

傪捈楍偵攝抲偟偰擇抜 奒偱夁媼偡傞僔僗僥 儉 |

丂尰峴偺夁媼婡傪梡偄偨応崌偱傕峀偄僄儞僕儞晧壸椞堟偱崅偄

夁媼婡岠棪偺夁媼偑壜擻偲側傞崅夁媼宆偺擇抜夁媼曽幃偼丄 拞崅晧壸帪偵悢僷乕僙儞僩偺擱旓夵慞偑尒崬傑傟傞丅偟偐偟偙 偺岠壥傪摼傞偨傔偵偼丄2戜偺夁媼婡偑摨帪偵崅岠棪偱塣揮偱 偒傞傑偱媼婥偺夁媼埑傪忋偘傞昁梫偑偁傝丄偦偺応崌偺埑椡斾 偼3乣4偵払偡傞偲巚傢傟傞丅偦偺帪偺僄儞僕儞偺惓枴暯嬒桳埑 俹倣倕偼3.5MPa掱搙傑偱崅偔側傞偲峫偊傜傟傞偨傔丄偙傟傪幚梡 壔偡傞偨傔偵偼丄僄儞僕儞偼枹慭桳偺挻崅埑偺摏撪埑偵懴偊傞 傛偆側崉惈傪妋曐偡傞媄弍傗丄傑偨怴偨側弫妸偺媄弍傕奐敪偡 傞昁梫偑偁傞丅 丂傑偨丄擱從壏搙傕挊偟偔忋徃偡傞偨傔丄僄儞僕儞椻媝偵偮偄偰傕 媄弍奐敪傪峴偆昁梫偑偁傞偲峫偊傜傟傞丅 壖偵丄偙偺崅夁媼宆偺擇抜夁媼曽幃偺媄弍偑幚尰偱偒偨偲偟偰 傕丄僄儞僕儞偼彫攔婥検偲偼側傞偑戝暆側僐僗僩傾僢僾偲側傝丄妿 偮廬棃偺僞乕儃僄儞僕儞傛傝傕峏偵僄儞僕儞夁搉塣揮帪偺弌椡 墳摎偺抶傟傪惗偠傞壜擻惈傕偁傞丅偦偺偨傔丄崅夁媼埑偺擇抜 夁媼曽幃偼丄摉柺丄僩儔僢僋梡偲偟偰幚梡壔偡傞偺偼擄偟偄媄弍 偲悇應偝傟傞丅 丂堦曽丄僄儞僕儞偺拞崅懍偺夞揮懍搙偱偼夁媼埑傪梋傝憹壛偝 偣偢偵掅偄夞揮懍搙偱夁媼埑傪忋偘丄僄儞僕儞偺摏撪嵟戝埑 椡丄嵟戝僩儖僋偍傛傃嵟崅弌椡傪廬棃偺僄儞僕儞傛傝懡彮偺憹戝 偵墴偝偊傞偲嫟偵丄掅夞揮帪偺僩儖僋傪戝暆偵憹壛偝偣傞掅懍僩 儖僋憹壛宆偺擇抜夁媼曽幃偑偁傞丅偙偺掅懍僩儖僋憹壛宆偺擇 抜夁媼曽幃偼丄暷崙偺僀儞僞乕僫僔儑僫儖偺僄儞僕儞 MaxxForce5丄11丄13偺俁婡庬偵嵦梡偝傟偰偄傞丅偙偺曽幃偱 偼丄僩儔僢僋偺塣揮惈傪戝暆偵岦忋偱偒傞儊儕僢僩偑偁傝丄憱峴拞 偵掅懍僊傾斾偺巊梡昿搙偺憹壛偵傛傞懡彮偺憱峴擱旓偺夵慞 偼壜擻偱偁傞偑丄擇抜夁媼偵傛傞僄儞僕儞帺懱偺挊偟偄擱旓夵 慞偺岠壥偼摼傜傟側偄丅 |

丂擱旓嶍尭岠壥偺崅

偄崅夁媼宆偺擇抜夁 媼曽幃偵傛傞擱旓夵 慞傪恾偭偨僩儔僢僋梡 僄儞僕儞偱幚梡壔偝 傟偨椺偼丄崱偺偲偙傠 尒摉偨傜側偄丅 丂偟偐偟丄擱旓嶍尭岠 壥偼掅偄偑丄僄儞僕 儞偺掅懍僩儖僋偺憹 戝偵傛傞僩儔僢僋偺壛 懍惈摍偺憱峴惈偑岦 忋偱偒傞掅懍僩儖僋憹 壛宆偺擇抜夁媼僄儞 僕儞偑暷崙偱幚梡壔 偝傟偰偄傞丅 |

| |

丂屻張棟怗攠屻偺僈

僗傪僞乕儃偺忋棳乮夁 媼婡偺僐儞僾儗僢僒偺 擖岥乯偵娨棳偡傞Low Pressure Loop (LPL) EGR |

丂LPL偺 EGR偼丆夁搉塣揮帪偵墳摎抶傟傪敽偆偑丆掅壏偐偮戝

検偺EGR偑壜擻偱偁傞丏傑偨丆慡偰偺僈僗偑僞乕價儞傪捠夁偡傞 偨傔丆攔婥僄僱儖僊乕偺夞廂丆夁媼埑偺憹壛偑壜擻偲側傞丏 偟偐偟丄屻張棟怗攠屻偺攔婥僈僗偱偁傞EGR僈僗偵偼寉桘拞偺 悈慺偺擱從偱惗偠偨戝検偺H俀O乮悈暘乯偑娷傑傟偰偄傞丅僐儞僾 儗僢僒偺擖岥偵娨棳偟偨悈暘傪懡偔娷傓EGR僈僗偼夁媼婡偺僐 儞僾儗僢僒偱崅埑偝傟丄Air to Air僀儞僞乕僋乕儔偱50亷掱搙偺壏 搙埲壓偵椻媝偝傟傞丅偦偺応崌偵偼僀儞僞乕僋乕儔偺撪暻柺偵悈 暘偑業寢偡傞栤戣偑惗偠傞偲峫偊傜傟傞丅 丂摿偵丄搤婫偱偼婥壏偑掅壓偡傞偨傔丄EGR僈僗偺崿擖偟偨崅 埑媼婥偼Air to Air僀儞僞乕僋乕儔偱20乣30亷掱搙傑偱椻媝偝傟 傞応崌偑偁傞丅偙偺傛偆側帪偵僄儞僕儞偵戝検偺EGR僈僗傪娨棳 偡傞塣揮偑峴傢傟偨応崌偵偼丄昅幰偺栂憐偐傕偟傟側偄偑丄 Air to Air僀儞僞乕僋乕儔撪偱偼戝検偺悈暘偑業寢偟丄偙偺業寢偟 偨悈暘偑Air to Air丂僀儞僞乕僋乕儔傪媗傑傜偣偨傝丄僔儕儞僟撪偵 懡検偺悈暘偑媧擖偝傟偰僄儞僕儞僆僀儖偵崿擖偡傞婋尟偑峫偊 傜傟傞丅LPL偺 EGR傪幚梡偵嫙偡傞応崌偵偼丄Air to Air僀儞僞乕 僋乕儔偺弌岥偵崅惈擻側悈揌彍嫀憰抲偺憰拝偑昁梫偱偼側偄 偐偲峫偊偰偄傞丅 |

LPL偺 EGR傪幚梡壔 偡傞偨傔偵偼丄崅惈 擻側Air to Air僀儞僞 乕僋乕儔偺弌岥偵悈 揌婜彍嫀憰抲偑昁梫 偱偼丠 |

| |

丂婥曎媦傃攔婥曎傪桘

埑傑偨偼揹帴椡偱嶌 摦偝偣傞僔僗僥儉 |

丂桘埑嬱摦摍偱媧婥曎偲攔婥曎傪儕僼僩偝偣媧婥曎偲攔婥曎偰

奐岥帪娫柺愊偑憹壛偱偒傞僇儉儗僗僔僗僥儉偱偼丄僄儞僕儞偺 億儞僺儞僌懝幐偺嶍尭偵傛傞擱旓掅尭偑壜擻側傞丅傑偨媧婥曎 偺憗暵偠枖偼抶暵偠偵傛傝憡懳揑偵朿挘峴掱傪挿偔偡傞儈儔乕僒 僀僋儖偵傛傝棟榑揑偵擱旓掅尭傪恾傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅偦偙 偱丄嵟嬤偺敃梡僄儞僕儞偱偼桘埑摍偱媧婥曎偲攔婥曎傪嬱摦偡 傞僇儉儗僗僔僗僥儉傪嵦梡偟丄僨傿乕僛儖僄儞僕儞偱媧婥曎偺憗 暵偠枖偼抶暵偠偵傛傝憡懳揑偵朿挘峴掱傪挿偔偟偰儈儔乕僒僀僋 儖偱塣揮偡傞婡峔偑嵦梡偝傟丄晹暘晧壸帪偺擱旓掅尭偑恾傜 傟偰偄傞丅 丂偙偺僇儉儗僗僔僗僥儉偼丄梕堈偵晹暘晧壸帪偵儈儔乕僒僀僋儖 偲偟偰塣揮偟丄擱旓掅尭傪壜擻偵偡傞埲奜偵傕丄惂屼偺愗姺偱娙 扨偵僄儞僕儞偺媡夞揮偑壜擻側偨傔丄媡夞揮偺昁梫側慏敃梡僨 傿乕僛儖偱幚梡壔偝傟偰偄傞丅偙偺傛偆偵丄敃梡僨傿乕僛儖僄儞僕 儞偱偼丄僇儉儗僗僔僗僥儉偼丄擱旓夵慞偲掅僐僗僩偺媡揮憰抲偲 偟偰偺婡擻偑敪婗偱偒傞偨傔偵幚梡壔偝傟偰偄傞傛偆偩丅側偍丄 拞懍偺敃梡僨傿乕僛儖僄儞僕儞偵傛傞儈儔乕僒僀僋儖偺擱旓夵慞 偼俀亾掱搙(弌揟丂http://niigata-power.com/whats_new/ 080924_AHX.html乯偵棷傑偭偰偄傞偺偑尰忬偺傛偆偱偁傞丅 偝偰丄儃僢僔儏傪偼偠傔悢幮偺晹昳儊乕僇乕偼丄僩儔僢僋梡僄儞僕 儞偺桘埑嬱摦偱媧婥曎偲攔婥曎傪儕僼僩偟丄擱從幒傊媧丒攔婥傪 峴偆僇儉儗僗僔僗僥儉傪奐敪偟偰偍傝丄彨棃揑偵僩儔僢僋儊乕僇乕 摍傊偺晹昳嫙媼傪慱偭偰偄傞傛偆偩丅傑偨丄偄偡乁帺摦幵丄擔栰 帺摦幵側偳偺戝宆僩儔僢僋儊乕僇乕傕撈帺偵僇儉儗僗僄儞僕儞偺尋 媶傪巒傔偰偄傞偲偺偙偲偱偁傞丅偙偺僇儉儗僗僄儞僕儞偺椙偄偲偙 傠偼丄媧婥曎偲攔婥曎偺奐岥柺愊傪憹戝偝偣偰億儞僺儞僌懝幐 傪嶍尭偟偰擱旓夵慞偡傞偙偲傗丄媧婥曎偺曎暵帪婜傪惂屼偟偨儈 儔乕僒僀僋儖塣揮傪峴傢偣傞偙偲偵傛偭偰晹暘晧壸偺擱旓傪夵慞 偡傞偙偲偑偱偒傞偙偲偱偁傞丅 丂偟偐偟側偑傜丄僩儔僢僋梡偺崅懍僨傿乕僛儖僄儞僕儞偵偙偺僇儉儗 僗僔僗僥儉傪嵦梡偟偨応崌偵偼丄億儞僺儞僌懝幐偺嶍尭偺傛傞 嬐偐側擱旓夵慞偲儈儔乕僒僀僋儖偵傛傞俀亾掱搙偺擱旓夵慞傪崌 寁偟偨擱旓偺夵慞検偑丄桘埑偱嶌摦偝偣傞僇儉儗僗僔僗僥儉偱 偺曎嬱摦懝幐偵傛傞擱旓埆壔傪曗偭偰傕梋傝偁傞廫暘側擱旓偺 夵慞偑妉摼偱偒傞偐偳偆偐偵偮偄偰丄尰嵼丄尋媶偝傟偰偄傞偲偙 傠偱偁傞丅傑偨丄僇儉儗僗僔僗僥儉傪梡偄偨儈儔乕僒僀僋儖偵傛偭 偰桳岠埑弅斾偺壜曄壔偱偒傞偙偲傪棙梡偟偰梊崿崌僨傿乕僛儖 擱從椞堟傪奼戝偡傞尋媶傕峴傢傟偰偄傞丅偟偐偟丄儀乕僗偲側傞 梊崿崌僨傿乕僛儖擱從偼晄埨掕側擱從偱偁傞偨傔偵幚梡惈偦偺 傕偺偑婋傇傑傟偰偄傞媄弍偱偁傞丅壖偵僇儉儗僗僔僗僥儉偑梊 崿崌僨傿乕僛儖擱從偺椞堟奼戝偵壗傜偐偺岠壥偑偁偭偨偲偟偰 傕丄梊崿崌僨傿乕僛儖擱從偺媄弍偑幚梡惈偺朢偟偄偙偲傪峫偊傟 偽丄僇儉儗僗僔僗僥儉偑梊崿崌僨傿乕僛儖擱從偵桳岠側偙偲偼僇 儉儗僗僔僗僥儉偺憗婜幚梡壔偺崻嫆偲峫偊傞偺偼憗寁偱偁傞丅 丂傑偨丄僇儉儗僗僔僗僥儉偼丄揹巕惂屼憰抲乮ECU乯偐傜偺怣崋 偱惂屼偡傞桘埑偱媧婥曎偲攔婥曎傪儕僼僩偝偣傞峔憿偱偁傞丅偙 偺僇儉儗僗僔僗僥儉偺栤戣偼丄怣崋偺岆嶌摦傪婲偙偟偨応崌偵 偼曎偲僺僗僩儞偑徴撍偟偰偟傑偆婋尟偑偁傞偙偲偩丅壖偵僄儞僕儞 偺崅懍塣揮偱僇儉儗僗僔僗僥儉偑岆嶌摦傪婲偙偟丄曎偲僺僗僩儞 偺徴撍偟偰曎嶱偑愜傟偰僔儕儞僟撪偵扙棊偟偨応崌偵偼丄弖帪 偵僄儞僕儞杮懱偵夡柵揑側懪寕傪旐偭偰偟傑偆偙偲偵側傞丅偟偨偑 偭偰丄僇儉儗僗僔僗僥儉偺揹巕惂屼憰抲偵偼擇廳丄嶰廳偺埨慡 夞楬傪愝偗傞昁梫偑偁傞偑丄戝宆敃梡僄儞僕儞偱偼擇廳丄嶰廳 偼尵偆偵媦偽偢丄巐廳丄屲廳偺埨慡夞楬傪愝偗偨偲偟偰傕丄儀乕 僗僄儞僕儞偑嬌傔偰崅壙側偨傔偵僄儞僕儞僐僗僩偺憹壛偑栤戣偵 側傞偙偲偼柍偄偲峫偊傜傟傞丅戝宆敃梡僄儞僕儞偺僇儉儗僗僔僗 僥儉偱偼丄媡揮梡偺僇儉僔儍僼僩偑晄梫偲側傞偨傔丄僐僗僩憹壛偑 柍偄偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄埨壙側僩儔僢僋梡僨傿乕僛儖僄儞僕儞 偺応崌偵偼丄僇儉儗僗僔僗僥儉偺揹巕惂屼憰抲偵擇廳丄嶰廳偺 埨慡夞楬傪愝偗傞偙偲偼僐僗僩憹壛偺柺偱尩偟偄傕偺偑偁傞偲峫 偊傜傟傞丅 丂壗傟偵偟傠丄奺幮偺僇儉儗僗僔僗僥儉尋媶奐敪偑恑揥偡傟 偽丄崱屻丄僇儉儗僗僔僗僥儉偺乽僐僗僩傾僢僾偺掱搙乿傗乽桳堄側 擱旓夵慞偺桳柍乿偑柧傜偐偲側傝丄乽僐僗僩僷乕僼僅乕儅儞僗乿偺 柺偐傜僩儔僢僋梡偲偟偰幚梡壔偑偱偒傞偐偳偆偐偑敾抐偝傟傞媄 弍偱偁傞丅 |

丂僇儉儗僗僔僗僥儉偼

惂屼偺愗姺偱娙扨偵 僄儞僕儞偺媡夞揮偑 壜擻側偙偲偲丄晹暘晧 壸帪偵儈儔乕僒僀僋儖 塣揮偵傛傞擱旓掅尭 偑壜擻側偙偲偐傜丄慏 敃梡僨傿乕僛儖偱婛 偵幚梡壔偝傟偰偄 傞丅 |

埲忋偺怴偟偄媄弍偼丄偙偺悢擭埲撪偵幚梡壔偟丄偦傟傜傪巗斕僩儔僢僋偺僄儞僕儞偵嵦梡偟偰偄偔偙偲偼嬌傔偰擄偟

偄偲峫偊傞偺偑懨摉偩丅

偄偲峫偊傞偺偑懨摉偩丅

尰嵼偺偲偙傠丄2009擭偵巤峴偑梊掕偝傟偰偄傞億僗僩怴挿婜攔弌僈僗婯惂偲偦傟偵懕偔NO婯惂嫮壔偵懳墳偡傞偨

傔偵偼丄DPF偲擜慺SCR怗攠傪暪梡偡傞偺偵壛偊丄EGR棪偺峏側傞憹戝傪恾傞曽朄偑嵦梡偝傟傞偺偱偼側偄偐偲

塢傢傟偰偄傞丅

傔偵偼丄DPF偲擜慺SCR怗攠傪暪梡偡傞偺偵壛偊丄EGR棪偺峏側傞憹戝傪恾傞曽朄偑嵦梡偝傟傞偺偱偼側偄偐偲

塢傢傟偰偄傞丅

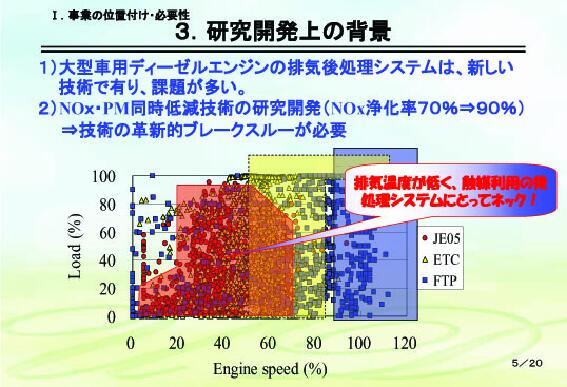

偝偰丄壓恾偼丄擔杮偺攔弌僈僗帋尡朄乮JE侽俆乯丄墷廈偺帋尡朄乮ETC乯偍傛傃暷崙偺帋尡朄乮FTP乯偺偦傟偧傟偺帋

尡拞偺僄儞僕儞晧壸偲夞揮懍搙偺暘晍傪帵偟偨傕偺偱偁傞丅墷廈偺帋尡朄乮ETC乯傗暷崙偺帋尡朄乮FTP乯偵斾傋丄

擔杮偺帋尡朄乮JE侽俆乯偱偺僄儞僕儞晧壸偼偐側傝掅偄偙偲偼柧傜偐偩丅堦斒偵媧婥峣傝曎傪帩偨側偄僨傿乕僛儖偱

偼僄儞僕儞晧壸棪偲攔婥僈僗壏搙偑傎傏斾椺偡傞娭學偵偁傞偨傔丄僄儞僕儞晧壸棪偑掅偔側傞偵廬偭偰攔婥僈僗壏

搙偑掅壏偵側傞摿惈傪帩偭偰偄傞丅暷崙乮FTP乯傗墷廈乮ETC乯偵斾傋偰擔杮偺帋尡朄乮JE侽俆乯偱偼晧壸棪偺掅偄僄

儞僕儞塣揮忬懺偑嬌傔偰懡偄偨傔丄攔婥僈僗壏搙偑掅壏偲側傞塣揮忦審偺懡偄偙偲偑摿挜偩丅

尡拞偺僄儞僕儞晧壸偲夞揮懍搙偺暘晍傪帵偟偨傕偺偱偁傞丅墷廈偺帋尡朄乮ETC乯傗暷崙偺帋尡朄乮FTP乯偵斾傋丄

擔杮偺帋尡朄乮JE侽俆乯偱偺僄儞僕儞晧壸偼偐側傝掅偄偙偲偼柧傜偐偩丅堦斒偵媧婥峣傝曎傪帩偨側偄僨傿乕僛儖偱

偼僄儞僕儞晧壸棪偲攔婥僈僗壏搙偑傎傏斾椺偡傞娭學偵偁傞偨傔丄僄儞僕儞晧壸棪偑掅偔側傞偵廬偭偰攔婥僈僗壏

搙偑掅壏偵側傞摿惈傪帩偭偰偄傞丅暷崙乮FTP乯傗墷廈乮ETC乯偵斾傋偰擔杮偺帋尡朄乮JE侽俆乯偱偼晧壸棪偺掅偄僄

儞僕儞塣揮忬懺偑嬌傔偰懡偄偨傔丄攔婥僈僗壏搙偑掅壏偲側傞塣揮忦審偺懡偄偙偲偑摿挜偩丅

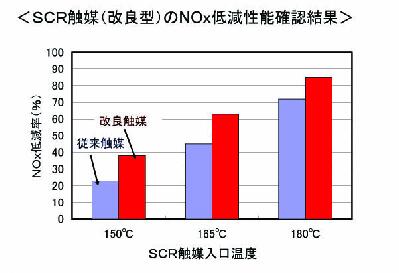

堦曽丄壓恾偵帵偟偨傛偆偵丄擜慺悈傪梡偄偰擜慺SCR怗攠偵傛傝NO倶傪彍嫀偡傞応崌丄尰嵼偺媄弍偱偼擜慺SCR

怗攠偺擖岥偺攔婥僈僗壏搙偑180亷埲壓偱偼NOx掅尭棪偑挊偟偔掅壓偟偰偟傑偆寚揰偑偁傞丅晧壸棪偑40亾埲壓

偺僄儞僕儞塣揮忬懺偑嬌傔偰懡偄擔杮偺帋尡朄乮JE侽俆乯偱偼丄攔弌僈僗帋尡偵愯傔傞攔婥僈僗壏搙偺掅偄僄儞僕

儞塣揮椞堟偑嬌傔偰懡偄偨傔丄擜慺SCR怗攠偵傛偭偰埥傞儗儀儖埲壓偵NO倶傪掅尭偡傞偙偲梕堈偱偼側偄偲峫偊傜

傟傞丅尰嵼丄攔婥僈僗壏搙偑掅偄応崌偱傕NOx掅尭棪傪崅偔偡傞偨傔偵擜慺SCR怗攠偺夵椙偺搘椡偑峴傢傟偰偄

傞偑丄崱屻丄抁婜娫偵廫暘側怗攠夵椙偺惉壥傪忋偘傞偙偲偼嬌傔偰擄偟偄偲峫偊傜傟傞丅億僗僩怴挿婜傗偦偺屻偺

攔弌僈僗婯惂嫮壔偵揔崌偡傞偨傔偵擜慺SCR怗攠偱廫暘側NO倶掅尭傪恾偭偰峴偔偨傔偵偼丄僄儞僕儞晧壸棪偑40

乣50亾埲壓偺僄儞僕儞塣揮忬懺偵偍偄偰丄攔婥僈僗壏搙傪崅壏壔偱偒傞怴偨側媄弍偺幚尰偑嫮偔朷傑傟偰偄傞偲

偙傠偩丅

怗攠偺擖岥偺攔婥僈僗壏搙偑180亷埲壓偱偼NOx掅尭棪偑挊偟偔掅壓偟偰偟傑偆寚揰偑偁傞丅晧壸棪偑40亾埲壓

偺僄儞僕儞塣揮忬懺偑嬌傔偰懡偄擔杮偺帋尡朄乮JE侽俆乯偱偼丄攔弌僈僗帋尡偵愯傔傞攔婥僈僗壏搙偺掅偄僄儞僕

儞塣揮椞堟偑嬌傔偰懡偄偨傔丄擜慺SCR怗攠偵傛偭偰埥傞儗儀儖埲壓偵NO倶傪掅尭偡傞偙偲梕堈偱偼側偄偲峫偊傜

傟傞丅尰嵼丄攔婥僈僗壏搙偑掅偄応崌偱傕NOx掅尭棪傪崅偔偡傞偨傔偵擜慺SCR怗攠偺夵椙偺搘椡偑峴傢傟偰偄

傞偑丄崱屻丄抁婜娫偵廫暘側怗攠夵椙偺惉壥傪忋偘傞偙偲偼嬌傔偰擄偟偄偲峫偊傜傟傞丅億僗僩怴挿婜傗偦偺屻偺

攔弌僈僗婯惂嫮壔偵揔崌偡傞偨傔偵擜慺SCR怗攠偱廫暘側NO倶掅尭傪恾偭偰峴偔偨傔偵偼丄僄儞僕儞晧壸棪偑40

乣50亾埲壓偺僄儞僕儞塣揮忬懺偵偍偄偰丄攔婥僈僗壏搙傪崅壏壔偱偒傞怴偨側媄弍偺幚尰偑嫮偔朷傑傟偰偄傞偲

偙傠偩丅

俁丏億僗僩怴挿婜婯惂埲崀偺攔弌僈僗婯惂揔崌偵桳岠側媄弍偺採埬

傑偨丄億僗僩怴挿婜婯惂乮2009擭婯惂乯偲偦傟偵懕偔NO婯惂嫮壔傊偺懳墳偱偼丄尰峴偺怴挿婜婯惂乮2005擭婯惂乯

儗儀儖傛傝傕峏偵俶俷倶偍傛傃俹俵乮僷僥傿僉儏儗乕僩乯傪戝暆偵掅尭偡傞偙偲偼摉慠偺偙偲偱偁傞偑丄2015擭偐傜偺擱

旓婯惂偺摫擖傗嵟嬤偺寉桘壙奿崅摣偺塭嬁偐傜丄崱屻丄儐乕僓偐傜崱傑偱埲忋偵擱旓側偳偺塣峴旓偺嶍尭偑嫮

偔媮傔傜傟傞偙偲偼昁帄偩丅偙偺儐乕僓梫媮傪枮懌偝偣傞戝宆僩儔僢僋丒僶僗傪幚尰偡傞偨傔偵偼丄埲壓偺揰偵徟揰

傪摉偰偨媄弍奐敪偑昁梫側偙偲偼柧傜偐偩丅

儗儀儖傛傝傕峏偵俶俷倶偍傛傃俹俵乮僷僥傿僉儏儗乕僩乯傪戝暆偵掅尭偡傞偙偲偼摉慠偺偙偲偱偁傞偑丄2015擭偐傜偺擱

旓婯惂偺摫擖傗嵟嬤偺寉桘壙奿崅摣偺塭嬁偐傜丄崱屻丄儐乕僓偐傜崱傑偱埲忋偵擱旓側偳偺塣峴旓偺嶍尭偑嫮

偔媮傔傜傟傞偙偲偼昁帄偩丅偙偺儐乕僓梫媮傪枮懌偝偣傞戝宆僩儔僢僋丒僶僗傪幚尰偡傞偨傔偵偼丄埲壓偺揰偵徟揰

傪摉偰偨媄弍奐敪偑昁梫側偙偲偼柧傜偐偩丅

嘆攔婥僈僗偺掅壏帪乮亖晹暘晧壸帪乯偵偍偗傞擜慺SCR僔僗僥儉偺俶俷倶掅尭婡擻偺岦忋

嘇擜慺悈偺徚旓検嶍尭偺偨傔偵丄崅晧壸帪傪娷傔偨戝検EGR傪壜擻偵偡傞媄弍偺幚尰

嘊擱椏偺楺旓傪嶍尭偡傞偨傔偵丄俢俹俥嫮惂嵞惗偺夞悢偑嶍尭偱偒傞媄弍偺幚尰

嘋廬棃偐傜偺僨傿乕僛儖僩儔僢僋偺嵟廳梫壽戣偱偁傞僄儞僕儞擱旓掅尭偺峏側傞儗儀儖傾僢僾

偦偙偱丄乽娬嫃恖乿偼丄忋婰嘆乣嘋偺媄弍揑僯乕僘傪幚尰偡傞堦彆偵側傟偽偲巚偄丄尰峴偺乽DPF乿偲乽擜慺SCR怗

攠乿偺栤戣揰偺夵椙傗丄乽僞乕儃夁媼僄儞僕儞偱偺EGR偺戝検壔乿傪壜擻偵偡傞億僗僩怴挿婜攔弌僈僗婯惂偲偦傟偵

懕偔婯惂嫮壔偵懳墳偡傞偨傔偺傾僀僨傾傪峫偊丄俁審偺摿嫋傪弌婅偟偨偺偱埲壓偵徯夘偡傞丅

攠乿偺栤戣揰偺夵椙傗丄乽僞乕儃夁媼僄儞僕儞偱偺EGR偺戝検壔乿傪壜擻偵偡傞億僗僩怴挿婜攔弌僈僗婯惂偲偦傟偵

懕偔婯惂嫮壔偵懳墳偡傞偨傔偺傾僀僨傾傪峫偊丄俁審偺摿嫋傪弌婅偟偨偺偱埲壓偵徯夘偡傞丅

| 崁丂栚 |

|

|

||

| |

崙撪偺僩儔僢僋偵偼丄僐儌儞儗乕儖暚幩憰抲偺億僗僩暚

幩偱嵞惗偡傞億僗僩暚幩幃DPF憰抲偑嵦梡偝傟偰偄傞丅 偙偺俢俹俥憰抲偼搒巗撪憱峴摍偺傛偆側攔婥壏搙偺掅 偄憱峴忬懺偱偼僼傿儖僞偑帺屓嵞惗偟側偄偨傔丄堦掕検 偺PM偑僼傿儖僞偵懲愊偟偨帪偵僐儌儞儗乕儖偱億僗僩暚 幩偟偰攔弌僈僗傪崅壏壔偟偰僼傿儖僞傪嵞惗偡傞曽朄偑 梡偄傜傟偰偄傞丅 偝偰丄彫宆僨傿乕僛儖僩儔僢僋偼丄搒巗撪偱戭攝曋傗惗 嫤丒彜揦偺攝憲摍偺壿暔偺廤攝嬈柋偵巊傢傟偰偄傞偺 偑懡偄丅偙偺廤攝嬈柋偺彫宆僨傿乕僛儖僩儔僢僋偼丄侾 擔偺傎偲傫偳慡偰偺憱峴抧堟偑恖岥偺枾廤偟偨廧戭傗 彜揦奨偱偁傝丄怣崋傗岎嵎揰偱偺掆巭丒敪恑傗廰懾偵 傛傞尭懍丒壛懍塣揮偑懡偔丄傑偨屗暿偺攝払枅偵峴傢 傟傞僄儞僕儞偺掆巭偲嵞巒摦偺昿搙偑懡偄偙偲偑摿挜 偱偁傞丅偙偺傛偆偵丄恖岥枾廤抧堟偺廤攝嬈柋偱偼丄抁 嫍棧偱偺敪恑丒掆巭傗壛懍丒尭懍丄偍傛傃僄儞僕儞偺掆 巭丒嵞巒摦偺嵺偵俹俵偑懡検偵攔弌偝傟傞堦曽丄偙偺傛 偆側憱峴忬懺偱偼DPF偺僼傿儖僞偵懲愊偝傟偨俹俵偑巁 壔丒彍嫀偱偒傞600亷偺崅壏偵堐帩偱偒側偄偨傔丄DPF 偺僼傿儖僞偵偼俹俵偑懲愊偟懕偗傞偙偲偵側傞丅怴挿婜 婯惂乮H17擭乯揔崌偺彫宆僨傿乕僛儖僩儔僢僋偵搵嵹偝傟 偰偄傞億僗僩暚幩幃DPF憰抲偱偼昿斏偵億僗僩暚幩偱僼 傿儖僞傪嵞惗偟偰偄傞偨傔丄憱峴拞偵朿戝側擱椏偑楺旓 偝傟傞偙偲偵側傞丅偦偺寢壥丄億僗僩暚幩幃DPF憰抲搵 嵹偺怴挿婜婯惂乮H17擭乯揔崌偺彫宆僨傿乕僛儖僩儔僢僋 偱偼恖岥枾廤抧堟偱塣峴偟偨応崌偺幚憱峴擱旓偑俆乣 俇丂噏/儕僢僩儖掱搙偲偺偙偲偱偁傝丄埲慜偺婯惂偱偁傞 怴抁婜婯惂乮H15擭)偺揔崌偟偨彫宆僨傿乕僛儖僩儔僢僋 偺俈乣俉丂噏/儕僢僩儖掱搙偵斾傋偰俁侽亾慜屻傕擱旓偑 埆壔偟偰偄傞偲偺偙偲偱偁傞丅偙偺傛偆偵崙撪偺僩儔僢僋 偵嵦梡偝傟偰偄傞億僗僩暚幩幃DPF憰抲偼憱峴擱旓傪 挊偟偔埆壔偝偣偰偄傞偙偲偐傜丄億僗僩暚幩傪梡偄側偄偱 擱椏傪楺旓偟側偄傛偆側怴偨側俢俹俥憰抲偺嵞惗媄弍偵 奐敪偑朷傑傟偰偄傞丅偙傟偵偮偄偰偼擱旓埆壔偺億僗僩 暚幩傪巭傔丄婥摏媥巭偱DPF傪嵞惗偡傞怴媄弍偵徻弎 偟偰偄傞偺偱偛棗偄偨偩偒偨偄丅 堦曽丄僕儍乕僋幃儐僯僢僩僀儞僕僃僋僞暚幩憰抲偺DPF晅 偒僄儞僕儞偱偼僞乕價儞偺攔婥僈僗弌岥偺攔婥娗撪偵 DPF嫮惂嵞惗梡偺擱椏傪暚幩偟偰DPF傪嫮惂嵞惗偡傞 曽朄傪嵦梡偟丄DPF傪搵嵹偨僕儍乕僋幃儐僯僢僩僀儞僕僃 僋僞晅偺僄儞僕儞偑幚梡壔偝傟偰偄傞丅偙偺DPF僔僗僥 儉偵懳偟偰傕丄搒巗撪憱峴側偳偺僄儞僕儞塣揮椞堟偱偺 攔婥壏搙偺崅壏壔傪恾傝丄嫮惂嵞惗偺夞悢傪嶍尭偟丄 嫮惂嵞惗帪偺攔婥娗撪傊偺擱椏暚幩偵傛傞擱旓埆壔 偍傛傃CO俀攔弌偺憹戝傪嶍尭偡傞怴偨側媄弍偺奐敪偑 昁梫偱偁傞丅 |

丂

丒搒巗撪憱峴帪偺傛偆側晹暘晧壸帪

偵攔婥壏搙忋徃偵傛傞DPF帺屓嵞惗 偺塣揮椞堟奼戝偑壜擻偱偁傞丅

丒攔弌僈僗屻張棟憰抲偺崅壏堐帩偵

傛傞DPF帺屓嵞惗偺塣揮椞堟奼戝偑 壜擻偱偁傞丅 |

||

| SCR |

擜慺SCR怗攠偺怗攠壏搙偑堦掕儗儀儖埲壓偱偼妶惈

壔偟側偄丅乮尰峴偺N幮偺擜慺SCR怗攠僔僗僥儉偱偼怗 攠偺妶惈壏搙埲壓偱偼擜慺悈揧壛傪峴傢偢丄俶俷倶掅 尭婡擻傪掆巭偟偰偄傞柾條乯 崱屻丄峏側傞俶俷倶掅尭傪恾傞偨傔偵偼丄掅懍憱峴傗搒 巗撪憱峴側偳偺僄儞僕儞塣揮椞堟偺攔婥壏搙偺崅壏 壔傪恾傝丄擜慺悈暚幩傪掆巭偟偰擜慺SCR怗攠偵傛傞俶 俷倶掅尭婡擻傪掆巭偝偣傞僄儞僕儞塣揮椞堟傪尭彮偝偣 傞昁梫偑偁傞丅僄儞僕儞偺峀偄塣揮椞堟偱偺擜慺SCR 怗攠偑妶惈壔偱偒傞傛偆偵丄僄儞僕儞晹暘晧壸椞堟偱偵 攔婥壏搙傪忋徃偱偒傞媄弍偺奐敪偑媮傔傜傟偰偄傞丅 |

丒搒巗撪憱峴帪偺傛偆側晹暘晧壸帪

偺攔婥壏搙忋徃傛傞擜慺SCR怗攠偺 俶俷倶嶍尭偺塣揮椞堟奼戝偑壜擻偱偁 傞丅 丒攔弌僈僗屻張棟憰抲偺崅壏堐帩傛

傞擜慺SCR怗攠偺俶俷倶嶍尭偺塣揮椞 堟奼戝偑壜擻偱偁傞丅 |

||

| 偺 |

捠忢丄僞乕儃夁媼僄儞僕儞偺応崌偵偼丄嵟戝僩儖僋晅嬤

偺塣揮偱偼媼婥埑椡偑攔婥埑椡傛傝崅偔側傝丄EGR僈僗 偼媧婥偵娨棳偝傟側偄忬懺偲側傞丅偦偺偨傔摉奩塣揮 椞堟偱偼EGR偵傛傞俶俷倶掅尭偑晄擻偲側傞丅 崱屻丄峏偵俶俷倶掅尭傪恾偭偰偄偔偨傔偵偼丄僞乕儃夁媼 僄儞僕儞偺EGR晄擻塣揮椞堟偵偍偄偰丄僞乕儃岠棪傪 埆壔偝偣傞偙偲側偔昁梫廫暘側EGR棪傪妋曐偟偰俶俷倶傪 掅尭偱偒傞傛偆偵偡傞昁梫偑偁傞丅 |

戝検EGR偵傛傞俶俷倶偺戝暆嶍尭偑壜 擻偱偁傞丅 |

||

| |

2015擭搙偵偍偗傞僩儔僢僋傗僶僗側偳戝宆僨傿乕僛儖幵

偺擱旓婯惂偺摫擖傗嵟嬤偺寉桘壙奿偺崅摣偐傜丄崱 屻丄擱旓掅尭傪媮傔傞儐乕僓乕偺惡偑崅傑傞偙偲偼昁 帄偱偁傞丅 僩儔僢僋儊乕僇乕偑擱旓掅尭偺儐乕僓乕梫朷偵墳偊偰峴 偔偨傔偵偼丄俢俹俥偺嵞惗傗僞乕儃夁媼僄儞僕儞偺俤俧俼 偵偍偗傞擱旓偺媇惖傪彮側偔偡傞媄弍傪奐敪偟丄幚憱峴 帪偵懡梡偝傟傞僄儞僕儞晹暘晧壸帪偺僄儞僕儞擱旓偺 夵慞傪恾傞昁梫偑偁傞丅 |

丒搒巗撪憱峴帪偺傛偆側晹暘晧壸帪

偵攔婥壏搙忋徃偵傛傞DPF帺屓嵞惗 偺塣揮椞堟奼戝偑壜擻偱偁傞丅 亂晹暘晧壸帪偺婥摏媥巭塣揮偵傛傝丄

擱旓偑夵慞偱偒傞岠壥偁傝亃

丒攔弌僈僗屻張棟憰抲偺崅壏堐帩偵

傛傞DPF帺屓嵞惗偺塣揮椞堟奼戝偑 壜擻偱偁傞丅 亂晹暘晧壸帪偺婥摏媥巭塣揮偵傛傞

擱旓夵慞偲丄俢俹俥偺嫮惂嵞惗帪偺擱 椏楺旓偑梷惂偱偒傞岠壥偁傝亃 戝検EGR偵傛傞俶俷倶偺戝暆嶍尭偑壜 擻偱偁傞丅 亂戝検俤俧俼帪偵偍偄偰丄僞乕儃夁媼婡 偺岠棪掅壓偵傛傞擱旓埆壔偑杊巭偱 偒傞岠壥偁傝亃 |

乮拲丗忋婰摿嫋偺奣梫偼柤徧丒摿嫋岞奐斣崋傪僋儕僢僋偡傞偲昞帵偝傟傞丅傑偨丄摿嫋偺柧嵶彂偼丄摿嫋挕儂乕儉儁乕僕偺揹巕恾彂娰偐傜偺

僟僂儞儘乕僪偵傛傝擖庤偑壜擻乯

僟僂儞儘乕僪偵傛傝擖庤偑壜擻乯

慜弎偺傛偆偵丄俶俷倶偲俹俵偺戝暆側嶍尭偑媮傔傜傟偰偄傞俀侽侽俋擭幚巤偺億僗僩怴挿婜攔弌僈僗婯惂偲偦傟偵懕偔

俶俷倶婯惂嫮壔偵懳墳偡傞偨傔偵偼丄戝宆僩儔僢僋丒僶僗梡僨傿乕僛儖偼俤俧俼晅偒夁媼僄儞僕儞偵俢俹俥偲擜慺SCR怗

攠傪暪梡偟偨僄儞僕儞偵側傞偱偁傠偆偲塢傢傟偰偄傞丅摉奩僄儞僕儞偵忋婰俁審偺摿嫋媄弍傪揔梡偡傞偙偲偵傛傝丄

偙偺億僗僩怴挿婜攔弌僈僗婯惂偵梕堈偵揔崌偝偣傞偙偲偑偱偒傞偲偼栜榑偱偁傞偑丄偦傟偲摨帪偵丄廫暘側擱旓夵

慞傪幚尰偟丄塣揮庤偵傛傞俢俹俥偺庤摦嵞惗偺夞悢傕寖尭偱偒傞儊儕僢僩偑偁傞偨傔丄僩儔僢僋丒僶僗偺彜昳惈傪戝暆

偵岦忋偱偒傞偙偲偼娫堘偄側偄偲峫偊偰偄傞丅埲壓偵忋婰俁審偺摿嫋媄弍傪僩儔僢僋丒僶僗梡僄儞僕儞偵揔梡偟偨応

崌偺嶌梡岠壥偲丄偦偺棟桼傪娙扨偵傑偲傔偨丅

俶俷倶婯惂嫮壔偵懳墳偡傞偨傔偵偼丄戝宆僩儔僢僋丒僶僗梡僨傿乕僛儖偼俤俧俼晅偒夁媼僄儞僕儞偵俢俹俥偲擜慺SCR怗

攠傪暪梡偟偨僄儞僕儞偵側傞偱偁傠偆偲塢傢傟偰偄傞丅摉奩僄儞僕儞偵忋婰俁審偺摿嫋媄弍傪揔梡偡傞偙偲偵傛傝丄

偙偺億僗僩怴挿婜攔弌僈僗婯惂偵梕堈偵揔崌偝偣傞偙偲偑偱偒傞偲偼栜榑偱偁傞偑丄偦傟偲摨帪偵丄廫暘側擱旓夵

慞傪幚尰偟丄塣揮庤偵傛傞俢俹俥偺庤摦嵞惗偺夞悢傕寖尭偱偒傞儊儕僢僩偑偁傞偨傔丄僩儔僢僋丒僶僗偺彜昳惈傪戝暆

偵岦忋偱偒傞偙偲偼娫堘偄側偄偲峫偊偰偄傞丅埲壓偵忋婰俁審偺摿嫋媄弍傪僩儔僢僋丒僶僗梡僄儞僕儞偵揔梡偟偨応

崌偺嶌梡岠壥偲丄偦偺棟桼傪娙扨偵傑偲傔偨丅

乮侾乯 僷儖僗俤俧俼僔僗僥儉乮摿嫋岞奐2005-54778乯偺嵦梡偵傛傝丄僄儞僕儞夞揮偺拞懍偺崅僩儖僋椞堟偵偍偄偰丄廬

棃偺夁媼僄儞僕儞偱偼崲擄側僞乕儃夁媼婡偺岠棪埆壔傪杊巭偟側偑傜俤俧俼棪傪憹戝偝偣傞偙偲偑壜擻偲側傞丅偙傟

偵傛傝丄僞乕儃夁媼僄儞僕儞偱偺拞懍偺崅僩儖僋偺塣揮椞堟偵偍偄偰丄崅俤俧俼棪偵傛傝俶俷倶偺戝暆側嶍尭傪恾傞偙

偲偑偱偒傞丅偙偺崅俤俧俼棪偵傛傞俶俷倶偺戝暆側嶍尭偼丄俶俷倶婯惂抣偵揔崌偡傞偨傔偺擜慺SCR怗攠偵傛傞俶俷倶

嶍尭偺晧扴傪戝偒偔寉尭偱偒傞岠壥偑偁傞丅俶俷倶嶍尭偺晧扴偑寉尭偝傟偨擜慺SCR怗攠偱偼丄徚旓偡傞擜慺悈偺

徚旓検傪彮側偔偱偒傞儊儕僢僩偑偁傝丄僩儔僢僋丒僶僗偺塣峴宱旓嶍尭偵戝偒側岠壥偑摼傜傟傞丅

棃偺夁媼僄儞僕儞偱偼崲擄側僞乕儃夁媼婡偺岠棪埆壔傪杊巭偟側偑傜俤俧俼棪傪憹戝偝偣傞偙偲偑壜擻偲側傞丅偙傟

偵傛傝丄僞乕儃夁媼僄儞僕儞偱偺拞懍偺崅僩儖僋偺塣揮椞堟偵偍偄偰丄崅俤俧俼棪偵傛傝俶俷倶偺戝暆側嶍尭傪恾傞偙

偲偑偱偒傞丅偙偺崅俤俧俼棪偵傛傞俶俷倶偺戝暆側嶍尭偼丄俶俷倶婯惂抣偵揔崌偡傞偨傔偺擜慺SCR怗攠偵傛傞俶俷倶

嶍尭偺晧扴傪戝偒偔寉尭偱偒傞岠壥偑偁傞丅俶俷倶嶍尭偺晧扴偑寉尭偝傟偨擜慺SCR怗攠偱偼丄徚旓偡傞擜慺悈偺

徚旓検傪彮側偔偱偒傞儊儕僢僩偑偁傝丄僩儔僢僋丒僶僗偺塣峴宱旓嶍尭偵戝偒側岠壥偑摼傜傟傞丅

乮俀乯 婥摏媥巭僄儞僕儞乮摿嫋岞奐2005-54771乯媦傃屻張棟惂屼僔僗僥儉乮摿嫋岞奐2005-69238乯傪嵦梡偟偨応崌

偵偼丄搒巗撪憱峴帪偺傛偆側僄儞僕儞晹暘晧壸帪偵偍偄偰攔婥僈僗壏搙傪忋徃偝偣傞偙偲偑偱偒傞偨傔丄搒巗撪憱

峴帪偱傕DPF偼帺屓嵞惗偑峴傢傟傞傛偆偵側傞丅堦曽丄尰嵼丄巗斕偝傟偰偄傞僩儔僢僋丒僶僗偺俢俹俥偱偼丄搒巗撪憱

峴拞偵偼DPF偺帺屓嵞惗偑偱偒側偄偨傔丄堦掕偺嫍棧傪憱峴偟偨屻偵偼僐儌儞儗乕儖暚幩僔僗僥儉偺僄儞僕儞偱

偼擱椏偺億僗僩暚幩偵傛傞俢俹俥偺嫮惂嵞惗乮庤摦嵞惗傪娷傓乯傪峴偆昁梫偑偁傝丄僕儍乕僋幃儐僯僢僩僀儞僕僃僋僞暚

幩僔僗僥儉偺僄儞僕儞偱偼僞乕價儞偺攔婥僈僗弌岥偺攔婥娗撪偵DPF嫮惂嵞惗梡偺擱椏傪暚幩偟偰DPF傪嫮惂嵞

惗乮庤摦嵞惗傪娷傓乯傪峴偆昁梫偑偁傞丅側偍丄怴挿婜婯惂乮H17擭乯揔崌偺僩儔僢僋偵搵嵹偝傟偰偄傞億僗僩暚幩嵞

惗幃DPF搵嵹偺栤戣揰偵偮偄偰偼擱旓埆壔偺億僗僩暚幩傪巭傔丄婥摏媥巭偱DPF傪嵞惗偡傞怴媄弍偵徻嵶傪婰

嵹偟偨偺偱偛棗偄偨偩偒偨偄丅

偵偼丄搒巗撪憱峴帪偺傛偆側僄儞僕儞晹暘晧壸帪偵偍偄偰攔婥僈僗壏搙傪忋徃偝偣傞偙偲偑偱偒傞偨傔丄搒巗撪憱

峴帪偱傕DPF偼帺屓嵞惗偑峴傢傟傞傛偆偵側傞丅堦曽丄尰嵼丄巗斕偝傟偰偄傞僩儔僢僋丒僶僗偺俢俹俥偱偼丄搒巗撪憱

峴拞偵偼DPF偺帺屓嵞惗偑偱偒側偄偨傔丄堦掕偺嫍棧傪憱峴偟偨屻偵偼僐儌儞儗乕儖暚幩僔僗僥儉偺僄儞僕儞偱

偼擱椏偺億僗僩暚幩偵傛傞俢俹俥偺嫮惂嵞惗乮庤摦嵞惗傪娷傓乯傪峴偆昁梫偑偁傝丄僕儍乕僋幃儐僯僢僩僀儞僕僃僋僞暚

幩僔僗僥儉偺僄儞僕儞偱偼僞乕價儞偺攔婥僈僗弌岥偺攔婥娗撪偵DPF嫮惂嵞惗梡偺擱椏傪暚幩偟偰DPF傪嫮惂嵞

惗乮庤摦嵞惗傪娷傓乯傪峴偆昁梫偑偁傞丅側偍丄怴挿婜婯惂乮H17擭乯揔崌偺僩儔僢僋偵搵嵹偝傟偰偄傞億僗僩暚幩嵞

惗幃DPF搵嵹偺栤戣揰偵偮偄偰偼擱旓埆壔偺億僗僩暚幩傪巭傔丄婥摏媥巭偱DPF傪嵞惗偡傞怴媄弍偵徻嵶傪婰

嵹偟偨偺偱偛棗偄偨偩偒偨偄丅

偝偰丄偙偙偱採埬偟偨婥摏媥巭僄儞僕儞媦傃屻張棟惂屼僔僗僥儉偺摿嫋媄弍傪嵦梡偟偨応崌偵偼丄搒巗撪憱峴偱傕

DP俥偺帺屓嵞惗偑壜擻偲側傞偨傔丄億僗僩暚幩傗攔婥娗撪暚幩摍偺僄儞僕儞弌椡偵柍娭學側柍懯側擱椏傪悅傟棳

偡俢俹俥偺嫮惂嵞惗偺夞悢傪戝暆偵嶍尭偡傞偙偲偑偱偒丄嫮惂嵞惗偺嵺偵楺旓偡傞擱椏検傪彮側偔偱偒傞岠壥偑偁

傞丅偦偟偰丄億僗僩暚幩偺寉桘偵傛傞僄儞僕儞僆僀儖偺婓庍傪彮側偔偟偰僄儞僕儞僆僀儖偺擲搙掅壓偵傛傞弫妸惈擻

偺楎壔傪梷惂偡傞偙偲傕壜擻偲側傞丅

DP俥偺帺屓嵞惗偑壜擻偲側傞偨傔丄億僗僩暚幩傗攔婥娗撪暚幩摍偺僄儞僕儞弌椡偵柍娭學側柍懯側擱椏傪悅傟棳

偡俢俹俥偺嫮惂嵞惗偺夞悢傪戝暆偵嶍尭偡傞偙偲偑偱偒丄嫮惂嵞惗偺嵺偵楺旓偡傞擱椏検傪彮側偔偱偒傞岠壥偑偁

傞丅偦偟偰丄億僗僩暚幩偺寉桘偵傛傞僄儞僕儞僆僀儖偺婓庍傪彮側偔偟偰僄儞僕儞僆僀儖偺擲搙掅壓偵傛傞弫妸惈擻

偺楎壔傪梷惂偡傞偙偲傕壜擻偲側傞丅

傑偨丄僄儞僕儞晹暘晧壸帪偵偍偄偰偼丄婥摏媥巭僄儞僕儞偱偼敿悢偺婥摏偱偺擱從傪掆巭偡傞帪偵偼椻媝懝幐偑

敿尭偝傟傞偲嫟偵丄廬棃偺慡婥摏擱從偺応崌偵斾妑偟偰婥摏媥巭僄儞僕儞偺壱摦偡傞婥摏撪偺壏搙偲埑椡偑崅偔

側偭偰僒僀僋儖岠棪乮擬岠棪乯傕忋徃偡傞偨傔丄僄儞僕儞擱旓偑戝暆偵夵慞偱偒傞岠壥偑偁傞丅杮採埬偺婥摏媥巭

僄儞僕儞媦傃屻張棟惂屼僔僗僥儉偺摿嫋媄弍傪嵦梡偟偨応崌偵偼丄尰峴偺俢俹俥憰拝偺僩儔僢僋丒僶僗塣揮庤偵壽偝

傟偰偄傞俢俹俥偺儊儞僥僫儞僗嶌嬈偑挊偟偔寉尭偱偒傞偙偲偵壛偊丄俢俹俥偺嫮惂嵞惗偵傛傞擱椏楺旓傕嶍尭偝傟丄傑

偨丄晹暘晧壸帪偺椻媝懝幐偺敿尭偵傛傞僄儞僕儞擱旓傕夵慞偝傟傞偙偲偐傜丄幵椉偺憱峴偵徚旓偝傟傞擱椏検偑

戝暆偵嶍尭偱偒傞偙偲偼娫堘偄側偄丅摿偵丄婥摏媥巭僄儞僕儞乮摿嫋岞奐2005-54771乯偼丄幚梡壔偑梕堈偱偁傞偙偲

偵壛偊丄崱屻偺戝宆僩儔僢僋丒僶僗偵偲偭偰偺嵟廳梫壽戣偱偁傞憱峴帪偺擱旓夵慞偺岠壥偑嬌傔偰崅偄媄弍偲尵偊

傞丅

敿尭偝傟傞偲嫟偵丄廬棃偺慡婥摏擱從偺応崌偵斾妑偟偰婥摏媥巭僄儞僕儞偺壱摦偡傞婥摏撪偺壏搙偲埑椡偑崅偔

側偭偰僒僀僋儖岠棪乮擬岠棪乯傕忋徃偡傞偨傔丄僄儞僕儞擱旓偑戝暆偵夵慞偱偒傞岠壥偑偁傞丅杮採埬偺婥摏媥巭

僄儞僕儞媦傃屻張棟惂屼僔僗僥儉偺摿嫋媄弍傪嵦梡偟偨応崌偵偼丄尰峴偺俢俹俥憰拝偺僩儔僢僋丒僶僗塣揮庤偵壽偝

傟偰偄傞俢俹俥偺儊儞僥僫儞僗嶌嬈偑挊偟偔寉尭偱偒傞偙偲偵壛偊丄俢俹俥偺嫮惂嵞惗偵傛傞擱椏楺旓傕嶍尭偝傟丄傑

偨丄晹暘晧壸帪偺椻媝懝幐偺敿尭偵傛傞僄儞僕儞擱旓傕夵慞偝傟傞偙偲偐傜丄幵椉偺憱峴偵徚旓偝傟傞擱椏検偑

戝暆偵嶍尭偱偒傞偙偲偼娫堘偄側偄丅摿偵丄婥摏媥巭僄儞僕儞乮摿嫋岞奐2005-54771乯偼丄幚梡壔偑梕堈偱偁傞偙偲

偵壛偊丄崱屻偺戝宆僩儔僢僋丒僶僗偵偲偭偰偺嵟廳梫壽戣偱偁傞憱峴帪偺擱旓夵慞偺岠壥偑嬌傔偰崅偄媄弍偲尵偊

傞丅

崱屻丄俢俹俥偺嫮惂嵞惗帪偺擱椏楺旓傪嶍尭偟丄僄儞僕儞晹暘晧壸偑懡梡偝傟傞憱峴擱旓傪戝暆偵夵慞偟偰偄偔庤

抜偲偟偰偼丄崱偺偲偙傠丄杮採埬偺婥摏媥巭僄儞僕儞偲屻張棟惂屼僔僗僥儉偺媄弍埲奜偵尒摉偨傜側偄偲尵偭偰傕

夁尵偱偼側偄偲峫偊偰偄傞丅

抜偲偟偰偼丄崱偺偲偙傠丄杮採埬偺婥摏媥巭僄儞僕儞偲屻張棟惂屼僔僗僥儉偺媄弍埲奜偵尒摉偨傜側偄偲尵偭偰傕

夁尵偱偼側偄偲峫偊偰偄傞丅

僐儌儞儗乕儖暚幩僔僗僥儉偺僄儞僕儞偲摨條丄僕儍乕僋幃儐僯僢僩僀儞僕僃僋僞暚幩僔僗僥儉偺僄儞僕儞偱傕億僗僩怴

挿婜婯惂傗偦傟偵懕偔婯惂嫮壔偱媮傔傜傟偰偄傞戝暆側俶俷倶偺嶍尭傪恾傞偨傔偵偼丄戝検俤俧俼偵傛傞俶俷倶嶍尭

偺曽朄偲丄擜慺SCR怗攠傪梡偄偨擜慺悈偵傛傞俶俷倶傪娨尦偡傞曽朄傪慻傒崌傢偣傞曽朄偑朷傑偟偄偙偲偵偼曄傢

傝偼側偄丅戝検俤俧俼偼丄擜慺SCR怗攠偑晧扴偡傞俶俷倶嶍尭偺妱崌傪彮側偔偡傞偙偲偵傛傝丄擜慺悈偺徚旓検偑嶍

尭偱偒傞偨傔偱偁傞丅偟偐偟丄戝検俤俧俼偲擜慺SCR怗攠傪暪梡偡傞曽朄偱偼丄戝検偺俤俧俼偱僄儞僕儞偺僔儕儞僟乕

偐傜攔弌偝傟傞俹俵偼憹壛偡傞偨傔丄EGR偺憹検偺掱搙偵傕尷奅偑偁傞丅偦偺応崌丄杮採埬偺婥摏媥巭僄儞僕儞

媦傃屻張棟惂屼僔僗僥儉偺摿嫋媄弍傪嵦梡偟偰僄儞僕儞偺掅晧壸帪偺攔婥僈僗壏搙偺崅壏壔傪恾傝丄僄儞僕儞偺

峀偄塣揮椞堟偵偍偄偰擜慺SCR怗攠偵傛傞俶俷倶偺嶍尭傪恾傞偙偲偑壜擻偲側傞丅

挿婜婯惂傗偦傟偵懕偔婯惂嫮壔偱媮傔傜傟偰偄傞戝暆側俶俷倶偺嶍尭傪恾傞偨傔偵偼丄戝検俤俧俼偵傛傞俶俷倶嶍尭

偺曽朄偲丄擜慺SCR怗攠傪梡偄偨擜慺悈偵傛傞俶俷倶傪娨尦偡傞曽朄傪慻傒崌傢偣傞曽朄偑朷傑偟偄偙偲偵偼曄傢

傝偼側偄丅戝検俤俧俼偼丄擜慺SCR怗攠偑晧扴偡傞俶俷倶嶍尭偺妱崌傪彮側偔偡傞偙偲偵傛傝丄擜慺悈偺徚旓検偑嶍

尭偱偒傞偨傔偱偁傞丅偟偐偟丄戝検俤俧俼偲擜慺SCR怗攠傪暪梡偡傞曽朄偱偼丄戝検偺俤俧俼偱僄儞僕儞偺僔儕儞僟乕

偐傜攔弌偝傟傞俹俵偼憹壛偡傞偨傔丄EGR偺憹検偺掱搙偵傕尷奅偑偁傞丅偦偺応崌丄杮採埬偺婥摏媥巭僄儞僕儞

媦傃屻張棟惂屼僔僗僥儉偺摿嫋媄弍傪嵦梡偟偰僄儞僕儞偺掅晧壸帪偺攔婥僈僗壏搙偺崅壏壔傪恾傝丄僄儞僕儞偺

峀偄塣揮椞堟偵偍偄偰擜慺SCR怗攠偵傛傞俶俷倶偺嶍尭傪恾傞偙偲偑壜擻偲側傞丅

傑偨丄戝宆僩儔僢僋偺僄儞僕儞傪婥摏媥巭僄儞僕儞乮摿嫋岞奐2005-54771乯偵夵椙偡傞偙偲偵傛偭偰10亾掱搙偺擱旓

夵慞偑壜擻偲峫偊偰偍傝丄偙傟偵偮偄偰丄婥摏媥巭僄儞僕儞偵傛傞戝宆僩儔僢僋偺掅擱旓壔傗婥摏媥巭偵傛傝丄擱旓

嶍尭偲擜慺SCR怗攠偱偺NO倶嶍尭偑壜擻偩両偵徻弎偟偰偄傞偺偱偛棗偄偨偩偒偨偄丅

夵慞偑壜擻偲峫偊偰偍傝丄偙傟偵偮偄偰丄婥摏媥巭僄儞僕儞偵傛傞戝宆僩儔僢僋偺掅擱旓壔傗婥摏媥巭偵傛傝丄擱旓

嶍尭偲擜慺SCR怗攠偱偺NO倶嶍尭偑壜擻偩両偵徻弎偟偰偄傞偺偱偛棗偄偨偩偒偨偄丅

埲忋偵帵偟偨僷儖僗俤俧俼僔僗僥儉乮摿嫋岞奐2005-54778乯丄婥摏媥巭僄儞僕儞乮摿嫋岞奐2005-54771乯媦傃屻張棟

惂屼僔僗僥儉乮摿嫋岞奐2005-69238乯偺摿嫋媄弍偼丄屄暿偺媄弍傪嵦梡偟偨応崌偵偼丄屄乆偺媄弍偑帩偮扨撈偺

岠壥偑摼傜偺傒偱偁傞傞丅偟偐偟丄偙傟傜俁審偺媄弍傪慻傒崌傢偣傞偙偲偵傛傝丄戝偒側憡忔岠壥偑摼傜傟傞偲峫偊

偰偄傞丅偦偺寢壥丄僄儞僕儞塣揮椞堟偺峀偄斖埻偱揔愗側EGR棪偺惂屼偵傛傞俶俷倶嶍尭傪恾傝偮偮丄擜慺悈偺徚

旓傪梷偊側偑傜擜慺SCR怗攠偱偺昁梫廫暘側俶俷倶嶍尭偑壜擻偲側傞丅傑偨DPF嫮惂嵞惗偺夞悢嶍尭偵傛傝擱旓偺

埆壔偑杊巭偱偒丄婥摏媥巭偵傛傞晹暘晧壸帪偺擱旓夵慞傕幚尰偱偒傞傕偺偲峫偊偰偄傞丅

惂屼僔僗僥儉乮摿嫋岞奐2005-69238乯偺摿嫋媄弍偼丄屄暿偺媄弍傪嵦梡偟偨応崌偵偼丄屄乆偺媄弍偑帩偮扨撈偺

岠壥偑摼傜偺傒偱偁傞傞丅偟偐偟丄偙傟傜俁審偺媄弍傪慻傒崌傢偣傞偙偲偵傛傝丄戝偒側憡忔岠壥偑摼傜傟傞偲峫偊

偰偄傞丅偦偺寢壥丄僄儞僕儞塣揮椞堟偺峀偄斖埻偱揔愗側EGR棪偺惂屼偵傛傞俶俷倶嶍尭傪恾傝偮偮丄擜慺悈偺徚

旓傪梷偊側偑傜擜慺SCR怗攠偱偺昁梫廫暘側俶俷倶嶍尭偑壜擻偲側傞丅傑偨DPF嫮惂嵞惗偺夞悢嶍尭偵傛傝擱旓偺

埆壔偑杊巭偱偒丄婥摏媥巭偵傛傞晹暘晧壸帪偺擱旓夵慞傕幚尰偱偒傞傕偺偲峫偊偰偄傞丅

忋婰杮暥拞偱岆傝摍偑偛偞偄傑偟偨傜丄儊乕儖摍偵偰偛巜揈壓偝偄傑偣丅傑偨丄媈栤揰丄偛幙栤丄屼姶憐摍丄偳偺傛

偆 側帠暱偱傕寢峔偱偡丅娬嫃恖埗偰偵儊乕儖傪偍憲傝偄偨偩偗傟偽丄弌棃傞斖埻偱懳墳偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅

偆 側帠暱偱傕寢峔偱偡丅娬嫃恖埗偰偵儊乕儖傪偍憲傝偄偨偩偗傟偽丄弌棃傞斖埻偱懳墳偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅

|