�Ջ��l�̃A�C�f�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�

�ŏI�X�V���F2016�N7��1��

|

�P�D�D���p�f�B�[�[���G���W���ɂ����钆�E�ᕉ�^�]���̒�R��̋����v�]

�@�O�H�d�H�l�d�d�s�j���[�X��R���i�Q�O�P�R�N�Q���jhttps://www.mhi-mme.com/cms_docs/meetnews_3rd_j.pdf�ɂ����āA

������� ���D�O��̋g�c�햱���s�����́A����̑D���p�f�B�[�[���G���W���̐��\�ɂ��āA�ȉ��̂悤�ȑD���

�Ƃ��Ẳ��P��v�]���锭�����f�ڂ���Ă���B

������� ���D�O��̋g�c�햱���s�����́A����̑D���p�f�B�[�[���G���W���̐��\�ɂ��āA�ȉ��̂悤�ȑD���

�Ƃ��Ẳ��P��v�]���锭�����f�ڂ���Ă���B

�w���̊C�^�o�ς́A�A�����v�͐L�тĂ�����̂́A�D�̋����ߏ�Ń}�[�P�b�g�i���^���j����\�����Ă��܂��B������

���C�^�����̒��Ō����^�q���������͎̂����Ȃ��Ƃł��B�R��͑D���̂R��ɔ�Ⴕ�܂��̂ŁA�D�����W�O��

�Ƃ���ƔR��͔����ɂȂ�܂��B���̉e���͑�^�D�����ł͂Ȃ��A�����^�D�ɂ��o�Ă��Ă��܂��B��i���ׂ̂U�O��

��V�O���ł͂Ȃ��A�R�O����S�O����_���čs���K�v�������Ă��܂��B���ԂƂ��Ă��T�N�ȏ㑱���ł��傤�B�ꍇ�ɂ����

�́A�X�s�[�h�^�q�̎���̖߂炸�A�����Ƒ����ꍇ������܂��BEEDI�i�d���������� Efficiency Dsign Index) �̋K����r�d�d�l

�o�iShip �d���������� Efficiency Management Plan) �̖��Ȃǂb�n�Q�팸�v���̉e��������ƍl���܂��B�x

���C�^�����̒��Ō����^�q���������͎̂����Ȃ��Ƃł��B�R��͑D���̂R��ɔ�Ⴕ�܂��̂ŁA�D�����W�O��

�Ƃ���ƔR��͔����ɂȂ�܂��B���̉e���͑�^�D�����ł͂Ȃ��A�����^�D�ɂ��o�Ă��Ă��܂��B��i���ׂ̂U�O��

��V�O���ł͂Ȃ��A�R�O����S�O����_���čs���K�v�������Ă��܂��B���ԂƂ��Ă��T�N�ȏ㑱���ł��傤�B�ꍇ�ɂ����

�́A�X�s�[�h�^�q�̎���̖߂炸�A�����Ƒ����ꍇ������܂��BEEDI�i�d���������� Efficiency Dsign Index) �̋K����r�d�d�l

�o�iShip �d���������� Efficiency Management Plan) �̖��Ȃǂb�n�Q�팸�v���̉e��������ƍl���܂��B�x

�w�g�[�^���R�X�g�ōl����A�����^�q�̃����b�g�́A�����e�i���X�t�B�[ �₻�̐l�����啝�ɏ���܂��B������

�ۑ�Ƃ��āA�����Ȃ�^�]�̈�ł����肵���^�]���o����G���W���̊J�����K�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B�D��Ђ͏_��

�ȉ^�q���o����G���W�������҂��Ă��܂��B�x

�ۑ�Ƃ��āA�����Ȃ�^�]�̈�ł����肵���^�]���o����G���W���̊J�����K�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B�D��Ђ͏_��

�ȉ^�q���o����G���W�������҂��Ă��܂��B�x

�@���̎O�H�d�H�l�d�d�s�j���[�X��R���Ɍf�ڂ��ꂽ�u�D�̋����ߏ�Ń}�[�P�b�g�i���^���j����\�����Ă��܂��B�v�Ƃ�

���D�O��E�g�c�햱���s�����̂Q�O�P�R�N�Q���̃R�����g���\�����Q�N�ȏ���o�߂��������_�i�Q�O�P�T�N�X�����݁j��

�́A�u�M���V����@�ł̂d�t�̌o�ϕs���v��u�����o�u���o�ς̕���J�n�v�ɂ��D���̋����ߏ肪�X�ɍ����Ȃ��Ă���

�Ɨ\�z����A���E�o�ς̍X�Ȃ��E���������܂��Ă���ƍl������B���̂��߁A�ŋ߂ł́A�D���A���̃}�[�P

�b�g�i���^���j����i�Ɖ������Ă�����̂Ɛ��������B���������āA�D��Ђ́A�G���W�����[�J�③�D��Ђɑ��A�R

����̍팸��}�邽�߂ɁA�D���̑啝�Ȍ����^�q���\�ɂ���f�B�[�[���G���W���𑁋}�Ɏ��p�����ė~����

�Ƌ����v�]���Ă�����̂Ɛ��������B

���D�O��E�g�c�햱���s�����̂Q�O�P�R�N�Q���̃R�����g���\�����Q�N�ȏ���o�߂��������_�i�Q�O�P�T�N�X�����݁j��

�́A�u�M���V����@�ł̂d�t�̌o�ϕs���v��u�����o�u���o�ς̕���J�n�v�ɂ��D���̋����ߏ肪�X�ɍ����Ȃ��Ă���

�Ɨ\�z����A���E�o�ς̍X�Ȃ��E���������܂��Ă���ƍl������B���̂��߁A�ŋ߂ł́A�D���A���̃}�[�P

�b�g�i���^���j����i�Ɖ������Ă�����̂Ɛ��������B���������āA�D��Ђ́A�G���W�����[�J�③�D��Ђɑ��A�R

����̍팸��}�邽�߂ɁA�D���̑啝�Ȍ����^�q���\�ɂ���f�B�[�[���G���W���𑁋}�Ɏ��p�����ė~����

�Ƌ����v�]���Ă�����̂Ɛ��������B

�Q�D�ŋ߂̋}���ȑD���̌����^�q�̑����Ƃ��̉ۑ�E���_

�@���������D���́u�����^�q�v�̐��E�I�ȕ��y�́A2008�N�̃��[�}���V���b�N�̌o�ϕs���ɂ��A�R���e�i�A�����Ƃ���

�Ԏ��Ɋׂ������Ƃ��g�U�E���y�̔��[�̂悤�ł���B�����̊C�^��Ђ́A�Ԏ������̋���̍�Ƃ��āA�u�����^�q�v��

�ϋɓI�ɓ������n�߂��悤�ł���B���̌��ʁA2010�N���ɂ̓R���e�i�A�����Ƃ̍������̖ڏ���t���邱�Ƃ��o����

�Ƃ̂��Ƃł���B�܂��A�u�����^�q�v�́A�D��ЂɂƂ��ẮA�u�R������ʂ̍팸�ɂ��R�X�g�ጸ�v��u�]��D���̗L��

���p�v�̑��ɁA�u�b�n�Q�r�o�팸�ɂ������גጸ�̎Љ�I�v���v�̃����b�g������A��ɂ��u�^���ጸ�v�������炷

�D�ꂽ��@�ł���Ƃ̔F�����L�܂����悤�ł���B���̌��ʁA���݂ł́A�u�����^�q�v�́A�R���e�i�D�ȊO�̑D���ɂ�

�}���Ɏ��{����n�߂Ă���悤�ł���B

�Ԏ��Ɋׂ������Ƃ��g�U�E���y�̔��[�̂悤�ł���B�����̊C�^��Ђ́A�Ԏ������̋���̍�Ƃ��āA�u�����^�q�v��

�ϋɓI�ɓ������n�߂��悤�ł���B���̌��ʁA2010�N���ɂ̓R���e�i�A�����Ƃ̍������̖ڏ���t���邱�Ƃ��o����

�Ƃ̂��Ƃł���B�܂��A�u�����^�q�v�́A�D��ЂɂƂ��ẮA�u�R������ʂ̍팸�ɂ��R�X�g�ጸ�v��u�]��D���̗L��

���p�v�̑��ɁA�u�b�n�Q�r�o�팸�ɂ������גጸ�̎Љ�I�v���v�̃����b�g������A��ɂ��u�^���ጸ�v�������炷

�D�ꂽ��@�ł���Ƃ̔F�����L�܂����悤�ł���B���̌��ʁA���݂ł́A�u�����^�q�v�́A�R���e�i�D�ȊO�̑D���ɂ�

�}���Ɏ��{����n�߂Ă���悤�ł���B

�Q�|�P�D�ŋ߂̑�^�D���ɂ�����u�����^�q�v�̓����E���y�̎���

�@���{�}�����G���W�j�A�����O�w���49���@��P���i2014�j�Ɍf�ڂ̘_���u�����^�q�̎��ԁ[�����^�q�̉ۑ�E��

�y�т��̎��с[�v�i���ҁF�����D�O��@���ѐ��a�A���������A�V�c�T��A����25�N10��25���j�ihttps://www.jstage.jst.

go.jp/pub/pdfpreview/jime/49/1_49_74.jpg�j�ɁA�ߔN�̔R�����i�̍����ƃ}�[�P�b�g�i���^���j�̑�\���ɂ��A���R�X

�g�팸��}�邽�߁A��^�Q�T�C�N���G���W���𓋍ڂ����ŋ߂̑�^�D���ɂ�����u�����^�q�v�̎��Ԃ��ڍׂɕ���

�Ă���B���̊T�v�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B

�y�т��̎��с[�v�i���ҁF�����D�O��@���ѐ��a�A���������A�V�c�T��A����25�N10��25���j�ihttps://www.jstage.jst.

go.jp/pub/pdfpreview/jime/49/1_49_74.jpg�j�ɁA�ߔN�̔R�����i�̍����ƃ}�[�P�b�g�i���^���j�̑�\���ɂ��A���R�X

�g�팸��}�邽�߁A��^�Q�T�C�N���G���W���𓋍ڂ����ŋ߂̑�^�D���ɂ�����u�����^�q�v�̎��Ԃ��ڍׂɕ���

�Ă���B���̊T�v�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B

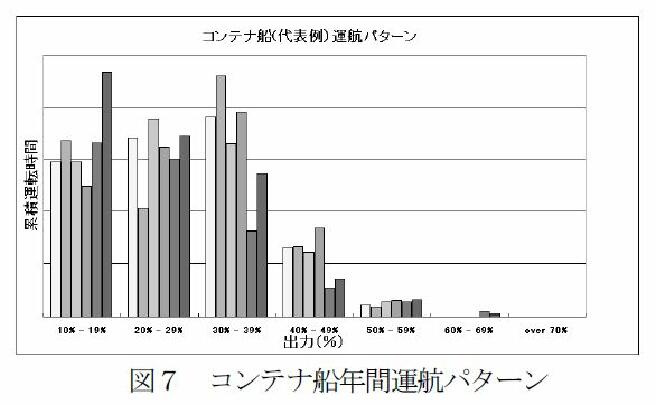

�i�P�j �R���e�i�D�̌����^�q�̏�

�@��ʓI�ɁA�����^�q�����߂��Ă���R���e�i�D�́A���̑D���̔r���ʁi���r���g�����j�ɑ��đ��ΓI�ɍ��o�͂�

�G���W�������ڂ���Ă���B���̂��߁A�R���e�i�D�ł́A100���̃G���W���o�͂�26�`27�m�b�g���x�̍����^�q���\��

�Ȃ��Ă���B�������A����ł́A�R����̐ߖ�ɂ��A���R�X�g�팸��}�邽�߁A�ȉ����}�P�Ɏ������悤�ɁA50���ȉ�

�̃G���W���o�͂̌����^�q���啔�����߂Ă���B�����āA���݂ł́A���o�̓G���W�����ڂ̃R���e�i�D�́A10��

�`40���̃G���W�����o�͂ł̌����^�q������̂悤�ł���B

�G���W�������ڂ���Ă���B���̂��߁A�R���e�i�D�ł́A100���̃G���W���o�͂�26�`27�m�b�g���x�̍����^�q���\��

�Ȃ��Ă���B�������A����ł́A�R����̐ߖ�ɂ��A���R�X�g�팸��}�邽�߁A�ȉ����}�P�Ɏ������悤�ɁA50���ȉ�

�̃G���W���o�͂̌����^�q���啔�����߂Ă���B�����āA���݂ł́A���o�̓G���W�����ڂ̃R���e�i�D�́A10��

�`40���̃G���W�����o�͂ł̌����^�q������̂悤�ł���B

|

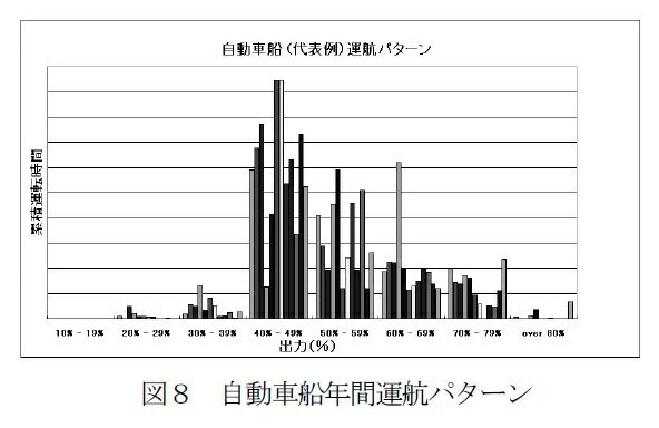

�i�Q�j �����ԉ^���D�̌����^�q�̏�

�@��ʓI�ɁA�����ԉ^���D�i���o�b�b�FPure Car Carrier�j�́A�R���e�i�D�̂悤�ȍ����^�q���K�v�Ƃ���Ă��Ȃ��B����

���߁A�����ԉ^���D�ł́A���߂��Ă͂��Ȃ�����R���e�i�D�́A���̑D���̔r���ʁi���r���g�����j�ɑ��đ��ΓI

�ɒႢ�o�͂̃G���W�������ڂ���Ă���B���������āA���̎����ԉ^���D�ł́A100���̃G���W���o�͂�21�m�b�g���x��

�^�q���\�Ȓ�o�͂̃G���W�������ڂ���Ă���B���̂悤�Ȓ�o�͂̃G���W�����ڂ̎����ԉ^���D�ł����Ă��A��

��ł́A�X�Ȃ�R����̐ߖ�ɂ��A���R�X�g�팸��}�邽�߁A�ȉ����}�Q�Ɏ������悤�ɁA40���`80���̃G���W���o

�͂̌����^�q�����{����Ă���悤�ł���B���̒��ł�����40���`50���̃G���W���o�͂̌����^�q�̑������Ƃ�����

�ł���B

���߁A�����ԉ^���D�ł́A���߂��Ă͂��Ȃ�����R���e�i�D�́A���̑D���̔r���ʁi���r���g�����j�ɑ��đ��ΓI

�ɒႢ�o�͂̃G���W�������ڂ���Ă���B���������āA���̎����ԉ^���D�ł́A100���̃G���W���o�͂�21�m�b�g���x��

�^�q���\�Ȓ�o�͂̃G���W�������ڂ���Ă���B���̂悤�Ȓ�o�͂̃G���W�����ڂ̎����ԉ^���D�ł����Ă��A��

��ł́A�X�Ȃ�R����̐ߖ�ɂ��A���R�X�g�팸��}�邽�߁A�ȉ����}�Q�Ɏ������悤�ɁA40���`80���̃G���W���o

�͂̌����^�q�����{����Ă���悤�ł���B���̒��ł�����40���`50���̃G���W���o�͂̌����^�q�̑������Ƃ�����

�ł���B

|

�Q�|�Q�D�u�����^�q�v�́u���ʁv�ƁA����ɕt�т���u���E�ۑ�v

�@���́u�����^�q�v�́u���ʁv�ƁA�u���_��ۑ�v��Z�߂�ƁA�ȉ��̒ʂ�ł���B

�� �u�����^�q�v�̌���

�@ �u�����^�q�v�́A�^�q���̔R������ʂ̍팸�i���R���R�X�g�̍팸�j�ɐ��̌��ʂ�����B�i��1�Q�Ɓj

�A �u�����^�q�v�ō̗p����镉�ׂ́A�T�O���`�S�O���`�S�O�����x����A�X�ɂ͂P�O���`�Q�O���̒ᕉ�ׂ̗̈��

�y��ł���B�i��1�Q�Ɓj

�y��ł���B�i��1�Q�Ɓj

�B �R���e�i�D�ł̔R���ߌ��̐����ɂ��A���݂ł̓^���J�[�A�o���J�[�⎩���ԉ^���D�i�o�b�b�j���̑��̑D��

�ɂ����Ă��u�����^�q�v����ʓI�ƂȂ��Ă���B�i��1�Q�Ɓj

�ɂ����Ă��u�����^�q�v����ʓI�ƂȂ��Ă���B�i��1�Q�Ɓj

�� �u�����^�q�v�̖��_��ۑ�@

�@ �u�����^�q�v�ɏ�p����G���W���́A�ᕉ���̕s��������i��1�Q�Ɓj

�@�@�i���R�̂��ƂȂ���A�������ׂ̃G���W���^�]�̂��߁A�R������������j

�@�@�i��]���������ĉ^�]���邱�ƂŒ��^�C�~���O���ς���Ă��܂��A�G���W���̔R�������m�n�����̔r�K�X�̓�

���������j

���������j

�@�@�i�ꕔ���i�̕p�ɂȍ쓮�ɂ��s��̔����j

�@�@�i�ᕉ�ׂ̉^�]�ł͔r�C���x��ߋ����������邽�߁A�ߋ��@��r�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�鉘��̑����j

�@�@�i�ᑬ�̋@�ցi100RPM�ȉ��j�ɂȂ�ƁA����̖������ێ��ł��邩���S�z�j

�@

�A �u�����^�q�v���ɂ����Ă������R��������ێ����邽�߁A�ᕉ���ɂ����ߋ�������悤�ȉ����i��

���A�ߋ��@�o�C�p�X�Ȃǁj��`���[�j���O���s���Ă���B�����́A�ᕉ���̋��C�ʂ̑���ɂ��R��

���x�̒ቺ���烉�C�i�lj������_�I�_�ȉ��ƂȂ��ė��_���Ïk���Ղ��Ȃ�B�i��1�Q�Ɓj

���A�ߋ��@�o�C�p�X�Ȃǁj��`���[�j���O���s���Ă���B�����́A�ᕉ���̋��C�ʂ̑���ɂ��R��

���x�̒ቺ���烉�C�i�lj������_�I�_�ȉ��ƂȂ��ė��_���Ïk���Ղ��Ȃ�B�i��1�Q�Ɓj

�i���F�R�ăK�X�̉��x����130�������̏ꍇ�ɔ�������Ղ��B�j

�B �ᗰ���R�����獂�����R���܂őΉ��ł��钆�ԉ���i�T�T�`�U�O�����j�n�g/���j�̃V�����_�����J�����ꂽ

���A���̒��ԉ���V�����_�����u�����^�q�v�p�̐V�^�G���W���ɗp���Ă��A�u�����^�q�v�ɂ���Ď_���a���\��

�s�����ė����ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j���������錻�ۂ��F�߂�ꂽ�B�i��1�Q�Ɓj

���A���̒��ԉ���V�����_�����u�����^�q�v�p�̐V�^�G���W���ɗp���Ă��A�u�����^�q�v�ɂ���Ď_���a���\��

�s�����ė����ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j���������錻�ۂ��F�߂�ꂽ�B�i��1�Q�Ɓj

�C �����_�ł́A�u�����^�q�v��p�̐V�^�G���W���ł��u�����^�q�v��O��Ƃ���ꍇ�ɂ́A�V�O�����j�n�g/�� �ȏ�

(�W�O�`�P�O�O�����j�n�g/���j�̃V�����_������������Ă���B�������A�@�ւ̉��ǂ͖����\���ɐ��������Ƃ͌���

���A���ݐi�s�`�̉ۑ�Ƃ�����B�i��1�Q�Ɓj

(�W�O�`�P�O�O�����j�n�g/���j�̃V�����_������������Ă���B�������A�@�ւ̉��ǂ͖����\���ɐ��������Ƃ͌���

���A���ݐi�s�`�̉ۑ�Ƃ�����B�i��1�Q�Ɓj

�D ���j�t���[�|�C�����̂Q�X�g���[�N�f�B�[�[���@�ւ̑�^�D�����S�O���t�߂��Ⴂ���ׂʼn^�]����ꍇ��

�́A�ߋ��@�̃R���v���b�T�o���ɑ��������d���̃u�������쓮�����ăV�����_���֍����̑|����C�i�|�C�j��

��������K�v������B���̂��߁A�Q�X�g���[�N�f�B�[�[���@�ւ̑D�����S�O���t�߂��Ⴂ���ׂŒ����Ԃ̌���

�^�q���s���ꍇ�ɂ́A�d���u�����̍쓮�ɂ��R����̕s���v�i�����ׁj�ƁA�d���u�����̌̏�X�N�����

���ނ��ƂɂȂ�B�i���Q�Q�Ɓj

�́A�ߋ��@�̃R���v���b�T�o���ɑ��������d���̃u�������쓮�����ăV�����_���֍����̑|����C�i�|�C�j��

��������K�v������B���̂��߁A�Q�X�g���[�N�f�B�[�[���@�ւ̑D�����S�O���t�߂��Ⴂ���ׂŒ����Ԃ̌���

�^�q���s���ꍇ�ɂ́A�d���u�����̍쓮�ɂ��R����̕s���v�i�����ׁj�ƁA�d���u�����̌̏�X�N�����

���ނ��ƂɂȂ�B�i���Q�Q�Ɓj

�i����ł́A�d���u�����p�̓d���@�̗\������ɏ������Ă������ƂőΏ����Ă���͗l�j

�@

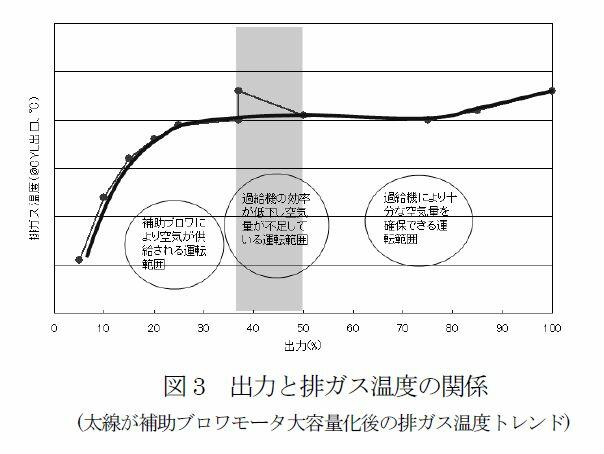

�E �S�X�g���[�N�@�ւ𓋍ڂ����D���ł�35�����ȉ��̌����^�q�̏ꍇ�ɂ́A�^�[�{�ߋ��@�̌����ቺ�ɂ�

��ᕉ�ׂł̋�C�ʂ̕s������C�r�K�X���x�͍��߂ɂȂ肪���ł���C�R�Ă��������ĐM�������ቺ���C�R��

����̑�����X���[�N�̔����������X��������B�i��3�Q�Ɓj

��ᕉ�ׂł̋�C�ʂ̕s������C�r�K�X���x�͍��߂ɂȂ肪���ł���C�R�Ă��������ĐM�������ቺ���C�R��

����̑�����X���[�N�̔����������X��������B�i��3�Q�Ɓj

���P�F���{�}�����G���W�j�A�����O�w��@��49���@��P���i2014�N�j�Ɍf�ڂ̐��z�[�u�����^�q�v���W���ɂ悹�āi���ҁF���z���G�l���M�[��

�@�|���Ύ��j�i���{�}�����G���W�j�A�����O�w��@��49���@��P���i2014�N�j�@���z�@���ҁF�|���Ύ����Q�Ɓj

�@�|���Ύ��j�i���{�}�����G���W�j�A�����O�w��@��49���@��P���i2014�N�j�@���z�@���ҁF�|���Ύ����Q�Ɓj

���Q�F���{�}�����G���W�j�A�����O�w���49���@��P���i2014�j�Ɍf�ڂ̘_���u�����^�q�̎��ԁ[�����^�q�̉ۑ�E��y�т��̎��с[�v�i��

�ҁF�����D�O��@���ѐ��a�A���������A�V�c�T��A����25�N10��25���j�ihttps://www.jstage.jst.go.jp/pub/pdfpreview/jime/49/1_49_74.jpg�j

�ҁF�����D�O��@���ѐ��a�A���������A�V�c�T��A����25�N10��25���j�ihttps://www.jstage.jst.go.jp/pub/pdfpreview/jime/49/1_49_74.jpg�j

���R�F�O�H�d�H�Z��@�u�����D52�@�m���D�P(2015) �Ɍf�ڂ̘_���u���p�f�B�[�[���@�֗p�^�[�{�`���[�W���[�̓d���A�V�X�g�ɂ��ȊG�ˌ��ʁv�i���ҁF

���Ό[��A����Ëv�A�R���K���A��{�����j�ihttps://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/521/521043.pdf�j

���Ό[��A����Ëv�A�R���K���A��{�����j�ihttps://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/521/521043.pdf�j

�R�D�u�����^�q�v�ɂ���Ĕ���������_�E�ۑ�ƁA���̉������@

�R�|�P�@�u�����^�q�v�ɂ���Đ�������G���W���s��̔��������Ƃ��̑�̈��

���D�O��̕ł́A���s�̌����^�q�����{����Ă�����^�D���ɓ��ڂ̂Q�T�C�N���^�[�{�ߋ��f�B�[�[��

�G���W���ł́A�ȉ����}�R�|�P�Ɏ������悤�ɁA�G���W���̏o�͂̒ቺ�ɔ����ċ��C�ʁi���|�C�ʁE�z����C

�ʁj�̕s����������Ƃ̂��Ƃł���B

�G���W���ł́A�ȉ����}�R�|�P�Ɏ������悤�ɁA�G���W���̏o�͂̒ቺ�ɔ����ċ��C�ʁi���|�C�ʁE�z����C

�ʁj�̕s����������Ƃ̂��Ƃł���B

�@ �G���W���̏o�͂��T�O���`�P�O�O���͈̔͂ł́A�ߋ��@�ɂ��\���ȋ�C�ʂ��m�ۂł���^�]�̈�

�A �G���W���̏o�͂��R�V���`�T�O���͈̔͂ł́A�ߋ��@�̌����̒ቺ�ɂ���C�ʂ̕s�����Ă���^�]�̈�

�B �G���W���̏o�͂��R�V���ȉ��͈̔͂ł́A�ߋ��@�̌����̒ቺ�ɂ���C�ʂ̕s���̂��߂ɕ⏕�u������

�쓮�����ċ����I�ɋ�C���������邱�Ƃ��K�v�ȉ^�]�̈�

�쓮�����ċ����I�ɋ�C���������邱�Ƃ��K�v�ȉ^�]�̈�

|

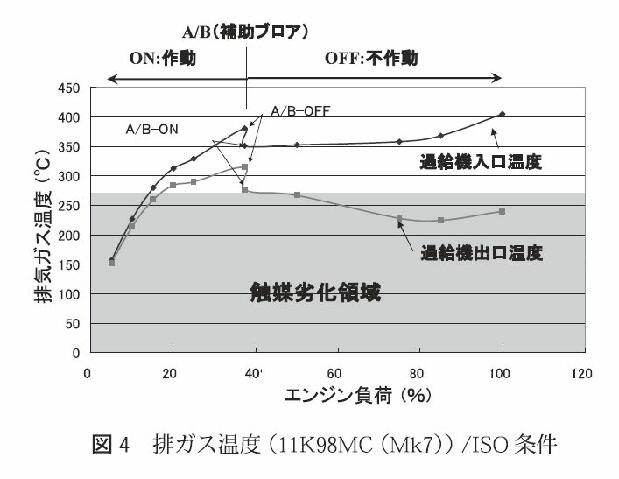

�@�O�䑢�D�̕ł́A���s�̌����^�q�����{����Ă�����^�D���ɓ��ڂ̂Q�T�C�N���^�[�{�ߋ��f�B�[�[

���G���W���ł́A�ȉ����}�R�|�Q�Ɏ������悤�ɁA�G���W���̏o�͂̒ቺ�ɔ����āu�^�[�r�������̔r�C�K�X��

���x�ƈ��͂̒ቺ�v����сu�^�[�{�ߋ��@�̌����ቺ�v���ɂ��A���C�ʁi���|�C�ʁE�z����C�ʁj�̕s������

����B���̕s��̌y����}�邽�߁A�G���W���̏o�͂��S�O���ȉ��ƂȂ�̈�ł́A�z����C�ʂ̑�����}��

���߂ɕ⏕�u�������쓮������{����Ă���B

���G���W���ł́A�ȉ����}�R�|�Q�Ɏ������悤�ɁA�G���W���̏o�͂̒ቺ�ɔ����āu�^�[�r�������̔r�C�K�X��

���x�ƈ��͂̒ቺ�v����сu�^�[�{�ߋ��@�̌����ቺ�v���ɂ��A���C�ʁi���|�C�ʁE�z����C�ʁj�̕s������

����B���̕s��̌y����}�邽�߁A�G���W���̏o�͂��S�O���ȉ��ƂȂ�̈�ł́A�z����C�ʂ̑�����}��

���߂ɕ⏕�u�������쓮������{����Ă���B

|

�@�{���A�^�[�{�ߋ��@�́A�ō��̌����ʼn^�]�ł���o�͔͈͂���������������B���̂��߁A�ʏ�̔��p�f�B�[�[���G

���W���ɂ����ẮA�^�[�{�ߋ��@�́A��i�o�͎��i���P�O�O���o�͎��j�Ƀ^�[�{�ߋ��@���ō��̌����ō쓮����d�l��

�̗p����Ă���B���̂��߁A�T�O���`�P�O�O���̉^�]�̈�i���@�̐����̈�j�ł́A�ߋ��@�ɂ����X�̋�C�ʂ��m��

�ł���Ƃ��Ă���B�������A�S�O���ȉ��̃G���W���o�͂őD�����^�q����ł́A���C�ʁi���|�C�ʁE�z����C�ʁj��

�s���̖�肪�����邱�ƂɂȂ�B���̂S�O���ȉ��̃G���W���o�͂ł̋��C�ʁi���|�C�ʁE�z����C�ʁj�ɋN������G���W

���s��̖����������邽�߁A��L�̐}�R�|�P����ѐ}�R�|�Q�Ɏ������ꍇ�ɂ́A�d���̕⏕�u���A���쓮������

�z�C�ʕs���̕s����������Ă���悤�ł���B

���W���ɂ����ẮA�^�[�{�ߋ��@�́A��i�o�͎��i���P�O�O���o�͎��j�Ƀ^�[�{�ߋ��@���ō��̌����ō쓮����d�l��

�̗p����Ă���B���̂��߁A�T�O���`�P�O�O���̉^�]�̈�i���@�̐����̈�j�ł́A�ߋ��@�ɂ����X�̋�C�ʂ��m��

�ł���Ƃ��Ă���B�������A�S�O���ȉ��̃G���W���o�͂őD�����^�q����ł́A���C�ʁi���|�C�ʁE�z����C�ʁj��

�s���̖�肪�����邱�ƂɂȂ�B���̂S�O���ȉ��̃G���W���o�͂ł̋��C�ʁi���|�C�ʁE�z����C�ʁj�ɋN������G���W

���s��̖����������邽�߁A��L�̐}�R�|�P����ѐ}�R�|�Q�Ɏ������ꍇ�ɂ́A�d���̕⏕�u���A���쓮������

�z�C�ʕs���̕s����������Ă���悤�ł���B

�R�|�Q�@�u�����^�q�v�ɂ���Đ�������G���W���s��̑��̑�Z�p

�R�|�Q�|�P�@�召�e�P��̉ߋ��@�������u�����^�q�v�̑�Z�p

�@�����ŁA�ŋ߂ł́A�召�e�P��̉ߋ��@�����A�G���W���o�͂��T�O���`�P�O�O���͈͓̔��ł����Ă��A�G��

�W���^�]���̏o�͂̍���ɂ���đ召�e�P��̉ߋ��@���u�召�e�P��̒���1��̉ߋ��@�����̒P�ƍ쓮�v��

�u�召�e�P��̉ߋ��@�̕���쓮�v�̐�ւ��̉^�]���s���A�����Ԃɂ킽���Ē�i�o�͎��i���P�O�O���o��

���j�����Ⴂ�^�]�̈�ł̃G���W���R��i���M�����j�̈�����h�~����V�X�e�������p������Ă���Ƃ̂���

�ł���B���̗Ⴊ�A�ȉ����}�S�Ɏ�������Α��D������Ђ̑召�e�P��̉ߋ��@�����V�X�e���ł���B��

�̃V�X�e���́A�O�䑢�D�́u�V�[�P���V�����ߋ��@�v�ɑ�������ƍl�����邽�߁A�Ȍ�A������u�V�[�P���V������

���@�v�Ə̂��邱�Ƃɂ���B

�W���^�]���̏o�͂̍���ɂ���đ召�e�P��̉ߋ��@���u�召�e�P��̒���1��̉ߋ��@�����̒P�ƍ쓮�v��

�u�召�e�P��̉ߋ��@�̕���쓮�v�̐�ւ��̉^�]���s���A�����Ԃɂ킽���Ē�i�o�͎��i���P�O�O���o��

���j�����Ⴂ�^�]�̈�ł̃G���W���R��i���M�����j�̈�����h�~����V�X�e�������p������Ă���Ƃ̂���

�ł���B���̗Ⴊ�A�ȉ����}�S�Ɏ�������Α��D������Ђ̑召�e�P��̉ߋ��@�����V�X�e���ł���B��

�̃V�X�e���́A�O�䑢�D�́u�V�[�P���V�����ߋ��@�v�ɑ�������ƍl�����邽�߁A�Ȍ�A������u�V�[�P���V������

���@�v�Ə̂��邱�Ƃɂ���B

|

�@�܂��A�O�q���}�R�Ɏ������悤�ɁA���s�̌����^�q�����{����Ă�����^�D���ɓ��ڂ̂Q�T�C�N���^�[�{�ߋ��f�B�[

�[���G���W���́A�G���W���o�͂��T�O���ȉ��̉^�]�̈�i���O�q���}�R�̇@�ƇA�̗̈�j�ł́A�G���W���̏o�͂̒ቺ

�ɔ������C�ʁi���|�C�ʁE�z����C�ʁj�̕s����₤���߁A�O������d�͂��������ēd���⏕�u���A��d���ߋ��@��

�쓮�����ăG���W���̋C���ɋ�C�������I�ɑ��荞�ޕK�v������B�d���⏕�u���A��d���ߋ��@���쓮�ɕK�v�ȊO

������d�̓G�l���M�[�̋����́A�R����̗v���ł���B���������āA���s�̌����^�q�����{����Ă�����^�D����

���ڂ̂Q�T�C�N���^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���ɂ�����T�O���ȉ��̏o�͂ł̌����^�q�̔R��́A�d���⏕�u���A

��d���ߋ��@���쓮�ɕK�v�ȊO������d�̓G�l���M�[�����������������P�ɗ��܂邱�ƂɂȂ�B

�[���G���W���́A�G���W���o�͂��T�O���ȉ��̉^�]�̈�i���O�q���}�R�̇@�ƇA�̗̈�j�ł́A�G���W���̏o�͂̒ቺ

�ɔ������C�ʁi���|�C�ʁE�z����C�ʁj�̕s����₤���߁A�O������d�͂��������ēd���⏕�u���A��d���ߋ��@��

�쓮�����ăG���W���̋C���ɋ�C�������I�ɑ��荞�ޕK�v������B�d���⏕�u���A��d���ߋ��@���쓮�ɕK�v�ȊO

������d�̓G�l���M�[�̋����́A�R����̗v���ł���B���������āA���s�̌����^�q�����{����Ă�����^�D����

���ڂ̂Q�T�C�N���^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���ɂ�����T�O���ȉ��̏o�͂ł̌����^�q�̔R��́A�d���⏕�u���A

��d���ߋ��@���쓮�ɕK�v�ȊO������d�̓G�l���M�[�����������������P�ɗ��܂邱�ƂɂȂ�B

�@�܂��A�b�d����R���Ƃ���Q�X�g���[�N�f�B�[�[���@�ւ̑�^�D���ł́A�G���W���g���N���T�O���ȉ��ƂȂ��u�����^

�q�v�̏ꍇ�A�P�C��������̔R�����˗ʂ��S�������T�O���ȉ��i���P�C��������̖���R�����˗ʂ��S�������T

�O���ȉ��j�ƂȂ邽�߁A�G���W���ɂ�����u�����ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j�̔����v�A�u�R������̈����v�A�u��

���@��r�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�鉘��̑����v�̕s����������鋰�ꂪ����B

�q�v�̏ꍇ�A�P�C��������̔R�����˗ʂ��S�������T�O���ȉ��i���P�C��������̖���R�����˗ʂ��S�������T

�O���ȉ��j�ƂȂ邽�߁A�G���W���ɂ�����u�����ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j�̔����v�A�u�R������̈����v�A�u��

���@��r�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�鉘��̑����v�̕s����������鋰�ꂪ����B

�R�|�Q�|�Q�@�d�C���i�����̗p�����u�����^�q�v�̑�Z�p

�@�����^�q���\�ɂ�����@�Ƃ��ẮA�ŋ߂̑�^�̍��؋q�D�ɍ̗p����Ă��镡����̃f�B�[�[�����d���u�i����

�}���Q�ƕ��j��p�����D���̓d�C���i���u���ݕ��D�i���R���e�i�D�A�^���J�[�A�o���ς݉ݕ��D���j�ɍ̗p���邱�Ƃ�

�l������B

�}���Q�ƕ��j��p�����D���̓d�C���i���u���ݕ��D�i���R���e�i�D�A�^���J�[�A�o���ς݉ݕ��D���j�ɍ̗p���邱�Ƃ�

�l������B

|

�@���̑D���̓d�C���i���u�́A������U�������팸�ł��������������B�����ŁA��U����ᑛ�����K�v�ȍ���

�q�D�ł́A���̑啔���ł͓d�C���i���u���̗p����Ă���B�Ƃ��낪�A���̓d�C���i���u�͋ɂ߂č����ł͂���B��

�̂��߁A��U����ᑛ���̕K�v���̒Ⴂ�ݕ��D�i���R���e�i�D�A�^���J�[�A�o���ς݉ݕ��D���j�ɓd�C���i���u����

�p���邱�Ƃ͕s�\�ł���B

�q�D�ł́A���̑啔���ł͓d�C���i���u���̗p����Ă���B�Ƃ��낪�A���̓d�C���i���u�͋ɂ߂č����ł͂���B��

�̂��߁A��U����ᑛ���̕K�v���̒Ⴂ�ݕ��D�i���R���e�i�D�A�^���J�[�A�o���ς݉ݕ��D���j�ɓd�C���i���u����

�p���邱�Ƃ͕s�\�ł���B

�R�|�Q�|�R�D�G���W���̋C���x�~�ɂ���u�����^�q�v�̑�Z�p

�@�Ⴆ�A���C���G���W�����̔����̋C�����x�~����u�C���x�~�v���̗p�����ꍇ�A�G���W���g���N���T�O�����u�����^

�q�v���ɂ����ẮA�����̉ғ��C���ł̂P�C��������̔R�����˗ʂ��S�����Ɠ����P�O�O���i�����˗ʂ��S��

���Ɠ����P�O�O���j�ƂȂ邽�߂ɋC�����̔R�ăK�X�������ƂȂ邽�߁A�u�����ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j�̔�

���v�A�u�R������̈����v�A�u�ߋ��@��r�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�鉘��̑����v�́u�����^�q�v���̃G���W���s���

�������邱�Ƃ��h�~�ł���B���̂悤�ɁA�G���W���g���N���T�O���ȉ����u�����^�q�v���ɂ����ẮA�S�C�����ғ�����

�]���̃G���W���ɔ�r�����ꍇ�A�����̋C�����x�~����C���x�~�G���W���ł̉ғ��C���̂P�C��������̔R������

�ʂ͂Q�{�i�����˗ʂ��Q�{�j�ƂȂ邽�߁A�u�����^�q�v���̃G���W���s��̔�����h�~���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B��

�܂�A�G���W���g���N���T�O���ȉ��ƂȂ�啝�ȁu�����^�q�v�ɂ����Ĕ����������ۑ������������@�́A��

�C���G���W���̈ꕔ�̋C�����x�~���A�c��̋C���ɔR���˂���u�C���x�~�^�]�v�����{���邱�Ƃł���B

�q�v���ɂ����ẮA�����̉ғ��C���ł̂P�C��������̔R�����˗ʂ��S�����Ɠ����P�O�O���i�����˗ʂ��S��

���Ɠ����P�O�O���j�ƂȂ邽�߂ɋC�����̔R�ăK�X�������ƂȂ邽�߁A�u�����ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j�̔�

���v�A�u�R������̈����v�A�u�ߋ��@��r�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�鉘��̑����v�́u�����^�q�v���̃G���W���s���

�������邱�Ƃ��h�~�ł���B���̂悤�ɁA�G���W���g���N���T�O���ȉ����u�����^�q�v���ɂ����ẮA�S�C�����ғ�����

�]���̃G���W���ɔ�r�����ꍇ�A�����̋C�����x�~����C���x�~�G���W���ł̉ғ��C���̂P�C��������̔R������

�ʂ͂Q�{�i�����˗ʂ��Q�{�j�ƂȂ邽�߁A�u�����^�q�v���̃G���W���s��̔�����h�~���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B��

�܂�A�G���W���g���N���T�O���ȉ��ƂȂ�啝�ȁu�����^�q�v�ɂ����Ĕ����������ۑ������������@�́A��

�C���G���W���̈ꕔ�̋C�����x�~���A�c��̋C���ɔR���˂���u�C���x�~�^�]�v�����{���邱�Ƃł���B

�@�܂��A�u�����^�q�v���ɂ����ẮA�u�P�C��������̔R�����˗ʂ̌����i�����˗ʂ̏��ʉ��j�v���u��]���̒ቺ�v

�ɂ��A�u�œK�R�����˃^�C�~���O����̈�E�v�̂��߂Ɂu�m�n���̑����v��u�R������̈����v�̖�肪�������鋰��

������B���́u�œK�R�����˃^�C�~���O����̈�E�v�́A�d�q����̔R�����˃V�X�e���̗̍p�ɂ��A�œK�ȃ^�C�~���O

�ł̔R�����˂ɐ��䂷�邱�Ƃ��\�ł���B���������āA�]���^�G���W���𓋍ڂ����D���́u�����^�q�v�ɂ���Đ�

����G���W���̕s����́A�u�C���x�~�v�A�u�d�q����̔R�����˃V�X�e���v�̗̍p�ɂ��A�e�Ղɉ�������

���Ƃ��\�ƍl������B

�ɂ��A�u�œK�R�����˃^�C�~���O����̈�E�v�̂��߂Ɂu�m�n���̑����v��u�R������̈����v�̖�肪�������鋰��

������B���́u�œK�R�����˃^�C�~���O����̈�E�v�́A�d�q����̔R�����˃V�X�e���̗̍p�ɂ��A�œK�ȃ^�C�~���O

�ł̔R�����˂ɐ��䂷�邱�Ƃ��\�ł���B���������āA�]���^�G���W���𓋍ڂ����D���́u�����^�q�v�ɂ���Đ�

����G���W���̕s����́A�u�C���x�~�v�A�u�d�q����̔R�����˃V�X�e���v�̗̍p�ɂ��A�e�Ղɉ�������

���Ƃ��\�ƍl������B

�@�Ȃ��A���̋C���x�~�ɂ�錸���^�q���̔R����P�́A�ݕ��D�i���R���e�i�D�A�^���J�[�A�o���ς݉ݕ��D���j

�ɑO�q�̐}�T�Ɏ������d�C���i���u���̗p����ꍇ�Ƌ@�\�E���ʂ��������ƍl������B

�ɑO�q�̐}�T�Ɏ������d�C���i���u���̗p����ꍇ�Ƌ@�\�E���ʂ��������ƍl������B

�R�|�R�D�����^�q�̉ۑ�����������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p

�@�D���́u�����^�q�v�ɂ����ẮA�|���R�c���Z�p���̕M�҂���Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�

���Z�p�́A�u�����^�q�v�ɂ���ăG���W���ɐ�����u�����ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j�̔����v�A�u�R������̈�

���v�A�u�ߋ��@��r�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�鉘��̑����v�́u�����^�q�v���̃G���W���s��̔���������I�ɗ}����

����ɂ߂ėL���ȃV�X�e���ł���B

���Z�p�́A�u�����^�q�v�ɂ���ăG���W���ɐ�����u�����ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j�̔����v�A�u�R������̈�

���v�A�u�ߋ��@��r�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�鉘��̑����v�́u�����^�q�v���̃G���W���s��̔���������I�ɗ}����

����ɂ߂ėL���ȃV�X�e���ł���B

�@�����u�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���U�C���G���W���ɓK�p��������A�}�U�Ɏ������ʂ�ł�

��B���̍\���́A�U�C���G���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ����A�C���Q���ɓƗ������z�C�ʘH�A�r�C�ʘH�A�d�f�q

�K�X�ʘH�̊e�ʘH��݂��A�����ʘH���ɂd�f�q�فA�d�f�q�N�[���A�d�f�q�ʘH�A�ߋ����u�A���C�C���^�[�N�[���A�r�C�i

��فA�c�o�e���u�A�_���G�}���u�A�m�n���z���Ҍ����u�A�A�f�r�b�q���u���̋z�r�C�֘A���䑕�u��z�u���A���ꂼ��

�̋C���Q���̋z����C�A�d�f�q�K�X����єr�C�K�X�̗��ꂪ�݂��ɍ������Ȃ�����ʘH�̉�H�Ƃ������Ƃ������ł�

��B

��B���̍\���́A�U�C���G���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ����A�C���Q���ɓƗ������z�C�ʘH�A�r�C�ʘH�A�d�f�q

�K�X�ʘH�̊e�ʘH��݂��A�����ʘH���ɂd�f�q�فA�d�f�q�N�[���A�d�f�q�ʘH�A�ߋ����u�A���C�C���^�[�N�[���A�r�C�i

��فA�c�o�e���u�A�_���G�}���u�A�m�n���z���Ҍ����u�A�A�f�r�b�q���u���̋z�r�C�֘A���䑕�u��z�u���A���ꂼ��

�̋C���Q���̋z����C�A�d�f�q�K�X����єr�C�K�X�̗��ꂪ�݂��ɍ������Ȃ�����ʘH�̉�H�Ƃ������Ƃ������ł�

��B

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

�@�����āA�ȉ����}�V�Ɏ������悤�ɁA�G���W���d�b�t�̐M���ɂ��A��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ւ̔R�������A�ߋ����u

����єr�C�㏈�����u�͋C���Q���ɓƗ����Đ��䂷����̂ł���B����ɂ���ăG���W���̕������^�]�ł́A����

������̋C���Q�ɔR�����������ăG���W���o�͂�������ғ��C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A���̋C���Q�ɂ͔R��������

���~����x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A�ߋ����u����єr�C�㏈�����u�́A���ꂼ��̋C���Q�ɓK����������s���B��

���A���������̉ғ��C���Q�͈�莞�Ԗ��ɑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ��ւ���悤�ɂ���B

����єr�C�㏈�����u�͋C���Q���ɓƗ����Đ��䂷����̂ł���B����ɂ���ăG���W���̕������^�]�ł́A����

������̋C���Q�ɔR�����������ăG���W���o�͂�������ғ��C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A���̋C���Q�ɂ͔R��������

���~����x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A�ߋ����u����єr�C�㏈�����u�́A���ꂼ��̋C���Q�ɓK����������s���B��

���A���������̉ғ��C���Q�͈�莞�Ԗ��ɑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ��ւ���悤�ɂ���B

�R�|�S�D�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł̌����^�]���̏o�͂ƔR����P�̎��Z

�v�Z����D���́A�v���y�����Ƀf�B�[�[���G���W���������^�C�v�Ƃ���B

�E �D���^�q���̕K�v�n�͂o�P�̌v�Z

�@�@�o�Q�����~�m�P�O3�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�P�F�v���y������]���@���F�萔

�E �G���W���o�͂o�Q�̌v�Z�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�o�P���s�~�ց����~�s�~�m2�@�@�@�s�F�G���W���g���N�A�ցF�G���W����]�̊p���x�A�m�Q�F�G���W����]���A���F�萔

�E �v���y������6�C���f�B�[�[���G���W���������^�C�v���肵�����Ƃɂ��A�o�P���o�Q���o�A�m�P���m�Q���m

�̂�

�E �o�����~�m�O3�����~�s�~�m�@���@�G���W���g���N�F�s���i���~�m�O3�j�^�i���~�m�j

���̃G���W���g���N�F�s���i���~�m�O3�j�^�i���~�m�j�̊W����p���āA�G���W���̉�]���ƕ��ׂ�100���ʼn^�q���̑D����

�����^�q�����ꍇ�̃G���W���g���N�ƔR������ʂ��v�Z���A������\�P�Ɏ������B

�����^�q�����ꍇ�̃G���W���g���N�ƔR������ʂ��v�Z���A������\�P�Ɏ������B

| ���� |

|

|

|

54771�j |

|

|

�@

|

|

|

|

|

|

|

�A

|

|

|

|

|

|

|

�B

|

|

|

|

|

|

|

�C

|

|

|

|

|

|

|

�D

|

|

|

|

|

|

|

�E

|

|

|

|

|

|

|

�F

|

|

|

|

|

|

|

�G

|

|

|

|

|

|

|

�@�����\�P���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�A�U�C���G���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ������C���x�~�G���W���i�������J2005

-54771�j���̗p�����G���W���̃G���W����]�����U�O���ɂ����u�����^�q�v�ł́A�R������ʂ�S���^�q�̂Q�P�D�U���܂�

���炷���Ƃ��o����B���̂��߁A�V�W�D�S���̔R���R�X�g�̍팸���\�ƂȂ�B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005

-54771�j���Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e�����̗p�����U�C���G���W���̏ꍇ�ł́A��]�����U�O���ɂ����u�����^�q�v��

���ɂ͔����̋C�����x�~��Ԃł���B���̂��߁A�G���W����]�����U�O���ɂ����u�����^�q�v�̉ғ��C�����P�C������

��̖���R�����˗��́A�S�����̂V�Q���̍����^�]�̏�ԂƂȂ�B�܂�A�Q�^�[�{�����̂U�C���G���W���̋C

���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j���̗p�����D���������^�q�����ꍇ�A�ғ��C

�����P�C��������̖���R�����˗��́A�S�C�����ғ�����]���^�U�C���G���W���̂Q�{���P�C�����������

��R�����˗ʂ̃G���W���^�]��ԂőD�����^�q�����邱�Ƃ��o����B���̂��߁A�ғ�����C���́A�����M��

���ʼn^�]�ł��邽�߁A�����^�q���̔R��啝�Ɍ���ł���̂ł���B

-54771�j���̗p�����G���W���̃G���W����]�����U�O���ɂ����u�����^�q�v�ł́A�R������ʂ�S���^�q�̂Q�P�D�U���܂�

���炷���Ƃ��o����B���̂��߁A�V�W�D�S���̔R���R�X�g�̍팸���\�ƂȂ�B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005

-54771�j���Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e�����̗p�����U�C���G���W���̏ꍇ�ł́A��]�����U�O���ɂ����u�����^�q�v��

���ɂ͔����̋C�����x�~��Ԃł���B���̂��߁A�G���W����]�����U�O���ɂ����u�����^�q�v�̉ғ��C�����P�C������

��̖���R�����˗��́A�S�����̂V�Q���̍����^�]�̏�ԂƂȂ�B�܂�A�Q�^�[�{�����̂U�C���G���W���̋C

���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j���̗p�����D���������^�q�����ꍇ�A�ғ��C

�����P�C��������̖���R�����˗��́A�S�C�����ғ�����]���^�U�C���G���W���̂Q�{���P�C�����������

��R�����˗ʂ̃G���W���^�]��ԂőD�����^�q�����邱�Ƃ��o����B���̂��߁A�ғ�����C���́A�����M��

���ʼn^�]�ł��邽�߁A�����^�q���̔R��啝�Ɍ���ł���̂ł���B

�@

�@����A�O�q���}�P�̃R���e�i�D���̔N�ԉ^�q�p�^�[���Ɏ������悤�ɁA���݂ł́A�u�R������ʂ̍팸�ɂ��R�X�g��

���v��u�]��D���̗L�����p�v�̑��ɁA�u�b�n�Q�r�o�팸�ɂ������גጸ�̎Љ�I�v���v�̂��߂ɁA�قƂ�ǂ̑D

�����u�����^�q�v�����{����Ă���̂悤�ł���B���������āA���݂��R���e�i�D�̒ʏ�̉^�q�́A�G���W���̒�i

�o�͕t�߂ł͖����A�ɂ߂ăG���W�����\�̗��10���`40���̃G���W�����o�͂ł̌����^�q����̂̂悤�ł���B����

�悤�ɁA�R���e�i�D�̗�Ɍ��炸�A�����^�q�������̑D���ɍL����ʉ��������݂ł́A�D�ɓ��ڂ̃G���W���́A�ł���

���\�������ł����i�o�͕t�߂��g���Ă��Ȃ��̂�����̂悤�ł���B

���v��u�]��D���̗L�����p�v�̑��ɁA�u�b�n�Q�r�o�팸�ɂ������גጸ�̎Љ�I�v���v�̂��߂ɁA�قƂ�ǂ̑D

�����u�����^�q�v�����{����Ă���̂悤�ł���B���������āA���݂��R���e�i�D�̒ʏ�̉^�q�́A�G���W���̒�i

�o�͕t�߂ł͖����A�ɂ߂ăG���W�����\�̗��10���`40���̃G���W�����o�͂ł̌����^�q����̂̂悤�ł���B����

�悤�ɁA�R���e�i�D�̗�Ɍ��炸�A�����^�q�������̑D���ɍL����ʉ��������݂ł́A�D�ɓ��ڂ̃G���W���́A�ł���

���\�������ł����i�o�͕t�߂��g���Ă��Ȃ��̂�����̂悤�ł���B

�@���̂悤�������^�q�ɉ^�]�����G���W���̒Ⴂ�o�̗͂̈�ł̐��\�����}���i�Ƃ��āA�M�҂���Ă��Ă���

�̂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ł���B���̓����Z�p�́A�G���W���̒�o�̗͂̈�ɂ���

�āA�����G���W�����\���ł��邱�Ƃ������ł���B���̗��R���ȒP�ɓZ�߂�ƁA�ȉ��̒ʂ�ł���B

�̂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ł���B���̓����Z�p�́A�G���W���̒�o�̗͂̈�ɂ���

�āA�����G���W�����\���ł��邱�Ƃ������ł���B���̗��R���ȒP�ɓZ�߂�ƁA�ȉ��̒ʂ�ł���B

�@�ȏ���}�R�Ɏ������悤�ɁA�ŋ߂̂Q�T�C�N���ߋ��G���W���ł́A�G���W���o�͂��T�O���ȏ�̗̈�́A�⏕�u������

�쓮�����Ȃ��ŃG���W��������ɉ^�]�ł���Ƃ̂��Ƃł���B���̂悤�ɁA�]���^�U�C���G���W���̏o�͂��T�O���`�P�O

�O���̃G���W���^�]�̈�ł́A�⏕�u�������쓮�����Ȃ��ŃG���W��������ɉ^�]�ł���̂ł���B���ɁA�ŋ߂ł́A

�O�q���}�S�Ɏ������悤�ɁA�召�e�P��̉ߋ��@�����A�G���W���o�͂��T�O���`�P�O�O���͈͓̔��ł����Ă��A�G��

�W���^�]���̏o�͂̍���ɂ���đ召�e�P��̉ߋ��@���u�召�e�P��̒���1��̉ߋ��@�����̒P�ƍ쓮�v�Ɓu�召

�e�P��̉ߋ��@�̕���쓮�v�̐�ւ��̉^�]���s���A�����Ԃɂ킽���Ē�i�o�͎��i���P�O�O���o�͎��j�����Ⴂ

�^�]�̈�ł̃G���W���R��i���M�����j�j�̈�����h�~����V�X�e�������p������Ă���B

�쓮�����Ȃ��ŃG���W��������ɉ^�]�ł���Ƃ̂��Ƃł���B���̂悤�ɁA�]���^�U�C���G���W���̏o�͂��T�O���`�P�O

�O���̃G���W���^�]�̈�ł́A�⏕�u�������쓮�����Ȃ��ŃG���W��������ɉ^�]�ł���̂ł���B���ɁA�ŋ߂ł́A

�O�q���}�S�Ɏ������悤�ɁA�召�e�P��̉ߋ��@�����A�G���W���o�͂��T�O���`�P�O�O���͈͓̔��ł����Ă��A�G��

�W���^�]���̏o�͂̍���ɂ���đ召�e�P��̉ߋ��@���u�召�e�P��̒���1��̉ߋ��@�����̒P�ƍ쓮�v�Ɓu�召

�e�P��̉ߋ��@�̕���쓮�v�̐�ւ��̉^�]���s���A�����Ԃɂ킽���Ē�i�o�͎��i���P�O�O���o�͎��j�����Ⴂ

�^�]�̈�ł̃G���W���R��i���M�����j�j�̈�����h�~����V�X�e�������p������Ă���B

�@�܂�A�]���^�U�C���G���W���̏o�͂��T�O�������P�C��������̖���R�����˗ʂ́A�\�P�Ɏ������ʂ�A�S���ׂ̂U

�S���ł���B���̂��Ƃ���A�S�C�����ғ������]���^�U�C���G���W���ł́A�P�C��������̖���R�����˗ʂ��U�S���`�P

�O�O�����G���W���^�]�̈�ł́A�^�[�{�ߋ��@�����������ō쓮���邽�߁A�⏕�u�������~������Ԃł��G���W����

�ɕK�v�ȏ\���ȋ��C�ʂ̍������ł̃G���W���^�]���\�ƂȂ�̂ł���B�����āA�]���̑D���̒ʏ�̉^�q�ł���S

���^�q�́A�����S�C�����ғ������]���^�U�C���G���W���ł��P�C��������̖���R�����˗ʂ��U�S���`�P�O�O������

��ŃG���W�����^�]����Ă����̂ł���B���̂��߁A�]���̔��p�f�B�[�[���G���W���́A�P�C��������̖���R������

�ʂ��U�S���`�P�O�O�����̈�ō����\�������ł���悤�ɐv����Ă���A��i�o�͕t�߂ō����\�����锕�p�G��

�W�������y���Ă����̂ł���B

�S���ł���B���̂��Ƃ���A�S�C�����ғ������]���^�U�C���G���W���ł́A�P�C��������̖���R�����˗ʂ��U�S���`�P

�O�O�����G���W���^�]�̈�ł́A�^�[�{�ߋ��@�����������ō쓮���邽�߁A�⏕�u�������~������Ԃł��G���W����

�ɕK�v�ȏ\���ȋ��C�ʂ̍������ł̃G���W���^�]���\�ƂȂ�̂ł���B�����āA�]���̑D���̒ʏ�̉^�q�ł���S

���^�q�́A�����S�C�����ғ������]���^�U�C���G���W���ł��P�C��������̖���R�����˗ʂ��U�S���`�P�O�O������

��ŃG���W�����^�]����Ă����̂ł���B���̂��߁A�]���̔��p�f�B�[�[���G���W���́A�P�C��������̖���R������

�ʂ��U�S���`�P�O�O�����̈�ō����\�������ł���悤�ɐv����Ă���A��i�o�͕t�߂ō����\�����锕�p�G��

�W�������y���Ă����̂ł���B

�@�����āA�ŋ߂ł́A�����S�C�����ғ������]���^�U�C���G���W���ł��P�C��������̖���R�����˗ʂ��U�S���`�P�O

�O�����̈�ł́A�O�q���}�S�Ɏ������悤�ɁA�召�e�P��̉ߋ��@�����A�G���W���o�͂��T�O���`�P�O�O���͈͓̔�

�ł����Ă��A�G���W���^�]���̏o�͂̍���ɂ���đ召�e�P��̉ߋ��@���u�召�e�P��̒���1��̉ߋ��@�����̒P

�ƍ쓮�v�Ɓu�召�e�P��̉ߋ��@�̕���쓮�v�̐�ւ��̉^�]���s���A�����Ԃɂ킽���Ē�i�o�͎��i���P�O�O���o

�͎��j�����Ⴂ�^�]�̈�ł̃G���W���R��i���M�����j�j�̈�����h�~����V�X�e�������p������Ă���̂ł���B

�O�����̈�ł́A�O�q���}�S�Ɏ������悤�ɁA�召�e�P��̉ߋ��@�����A�G���W���o�͂��T�O���`�P�O�O���͈͓̔�

�ł����Ă��A�G���W���^�]���̏o�͂̍���ɂ���đ召�e�P��̉ߋ��@���u�召�e�P��̒���1��̉ߋ��@�����̒P

�ƍ쓮�v�Ɓu�召�e�P��̉ߋ��@�̕���쓮�v�̐�ւ��̉^�]���s���A�����Ԃɂ킽���Ē�i�o�͎��i���P�O�O���o

�͎��j�����Ⴂ�^�]�̈�ł̃G���W���R��i���M�����j�j�̈�����h�~����V�X�e�������p������Ă���̂ł���B

�@���̏]�������p�f�B�[�[���G���W���̒�i�o�͕t�߂Ɠ����̍����\���A�����^�q���̃G���W���̒�o�͎��ɂ�����

�ꕔ�̉ғ��C���i���Ⴆ�A�U�C���G���W���̒��̂R�C���j�ɂ����Ĕ���������\���Ƃ����̂��C���x�~�G���W���i��

�����J2005-54771�j�̓����Z�p�ł���B�܂�A���̓����Z�p�́A�G���W���̒�o�͎��Ɉꕔ�̋C���i���Ⴆ�A�U�C

���G���W���̒��̂R�C���j���i�o�͕t�߂Ɠ����́u���o�͂ō����\�v�̏�Ԃʼn^�]���A�c��̋C���i���Ⴆ�A�U�C��

�G���W���̒��̂R�C���j���˂̋x�~�C���Ƃ��ăG���W�����^�]������@�ł���B

�ꕔ�̉ғ��C���i���Ⴆ�A�U�C���G���W���̒��̂R�C���j�ɂ����Ĕ���������\���Ƃ����̂��C���x�~�G���W���i��

�����J2005-54771�j�̓����Z�p�ł���B�܂�A���̓����Z�p�́A�G���W���̒�o�͎��Ɉꕔ�̋C���i���Ⴆ�A�U�C

���G���W���̒��̂R�C���j���i�o�͕t�߂Ɠ����́u���o�͂ō����\�v�̏�Ԃʼn^�]���A�c��̋C���i���Ⴆ�A�U�C��

�G���W���̒��̂R�C���j���˂̋x�~�C���Ƃ��ăG���W�����^�]������@�ł���B

�@���̓����Z�p�������^�q�ɍœK�ƍl�����闝�R�̈�́A�O�q���\�P�Ɏ������ʂ�A�C���G���W���̃G���W���o

�͂��R�S���i���G���W����]���V�O���j�ł́A�]���^�U�C���G���W�����P�C��������̖���R�����˗ʂ��S�X���ƂȂ�A�G

���W���o�͂��P�O�O�����̔����ƂȂ�B���̃G���W���o�͂��R�S���̏�Ԃł́A�U�C���G���W���̂R�C���̔R������

�Ƃ��ċx�~���A�c��̂R�C���ɂP�O�O�����P�C��������̖���R�����˗ʂ˂���G���W���̉^�]���\�ƂȂ邱�Ƃ�

����B�܂�A�G���W���o�͂��R�S���ȉ��̉^�]��Ԃł́A�U�C���G���W���̔����̂R�C�����x�~����u�C���x�~�v�̉^

�]���A�c����R�C���ɂP�O�O�����P�C��������̖���R�����˗ʂ˂��邱�Ƃɂ��A�R���e�i�D�̌����^�q�ɍœK

���R�S���̏o�͂ŃG���W�����^�]�ł��邱�Ƃł���B�����āA�⏕�u�������~������Ԃł��G���W�����ɕK�v�ŏ\����

���C�ʂƂȂ��̉ғ��C���̂P�C��������̖���R�����˗ʂU�S���̃G���W���o�����P�W���o�́i���G���W����]���T

�V���j�ł���B���̃G���W���o�͂��P�W���ȏ�̉^�]��Ԃł́A�C���x�~�̉^�]��Ԃł��⏕�u�������쓮�������ɃG

���W��������ɉ^�]�ł���Ɛ��������B

�͂��R�S���i���G���W����]���V�O���j�ł́A�]���^�U�C���G���W�����P�C��������̖���R�����˗ʂ��S�X���ƂȂ�A�G

���W���o�͂��P�O�O�����̔����ƂȂ�B���̃G���W���o�͂��R�S���̏�Ԃł́A�U�C���G���W���̂R�C���̔R������

�Ƃ��ċx�~���A�c��̂R�C���ɂP�O�O�����P�C��������̖���R�����˗ʂ˂���G���W���̉^�]���\�ƂȂ邱�Ƃ�

����B�܂�A�G���W���o�͂��R�S���ȉ��̉^�]��Ԃł́A�U�C���G���W���̔����̂R�C�����x�~����u�C���x�~�v�̉^

�]���A�c����R�C���ɂP�O�O�����P�C��������̖���R�����˗ʂ˂��邱�Ƃɂ��A�R���e�i�D�̌����^�q�ɍœK

���R�S���̏o�͂ŃG���W�����^�]�ł��邱�Ƃł���B�����āA�⏕�u�������~������Ԃł��G���W�����ɕK�v�ŏ\����

���C�ʂƂȂ��̉ғ��C���̂P�C��������̖���R�����˗ʂU�S���̃G���W���o�����P�W���o�́i���G���W����]���T

�V���j�ł���B���̃G���W���o�͂��P�W���ȏ�̉^�]��Ԃł́A�C���x�~�̉^�]��Ԃł��⏕�u�������쓮�������ɃG

���W��������ɉ^�]�ł���Ɛ��������B

�@�X�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���U�C���G���W���ɓK�p������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q��

�����A��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̊e�C���Q���}�S�Ɏ������悤�ȑ召�e�P��̉ߋ��@�������V�[�P���V�����ߋ�

�@�̃V�X�e���𓋍ڂ��邱�Ƃ��\�ł���B���̏ꍇ�ɂ́A�G���W���o�͂��P�W���`�R�S���̃G���W���^�]�̈�ɂ���

�āA�ғ�����C���Q�ł́u�V�[�P���V�����ߋ��@�̑召�e�P��̒���1��̉ߋ��@�����̒P�ƍ쓮�v�Ɓu�V�[�P���V��

���ߋ��@�̑召�e�P��̉ߋ��@�̕���쓮�v�̐�ւ��̉^�]���s�����Ƃɂ���ĂP�W���`�R�S���̃G���W���^�]�̈�

���̔R������̌��オ�\�ƂȂ�B�ܘ_�A���̎��ɂ́A���̋x�~����C���Q�́u�V�[�P���V�����ߋ��@�̑召�e�P��

�̉ߋ��@�v�͋x�~��ԁi���P�Ȃ镗�Ԃ̏�ԁj�ƂȂ�B�ܘ_�A�U�C���G���W�����C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�̓����Z�p��K�p������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̊e�C���Q�̉ߋ��@�ɂ́A�V�[�P���V�����ߋ��@�̑��ɂ��A

�σm�Y���ߋ��@�i��Variable Geometry Turbo�ߋ��@�EVG�^�[�{�ߋ��@�j��p���Ă��ǂ��B

�����A��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̊e�C���Q���}�S�Ɏ������悤�ȑ召�e�P��̉ߋ��@�������V�[�P���V�����ߋ�

�@�̃V�X�e���𓋍ڂ��邱�Ƃ��\�ł���B���̏ꍇ�ɂ́A�G���W���o�͂��P�W���`�R�S���̃G���W���^�]�̈�ɂ���

�āA�ғ�����C���Q�ł́u�V�[�P���V�����ߋ��@�̑召�e�P��̒���1��̉ߋ��@�����̒P�ƍ쓮�v�Ɓu�V�[�P���V��

���ߋ��@�̑召�e�P��̉ߋ��@�̕���쓮�v�̐�ւ��̉^�]���s�����Ƃɂ���ĂP�W���`�R�S���̃G���W���^�]�̈�

���̔R������̌��オ�\�ƂȂ�B�ܘ_�A���̎��ɂ́A���̋x�~����C���Q�́u�V�[�P���V�����ߋ��@�̑召�e�P��

�̉ߋ��@�v�͋x�~��ԁi���P�Ȃ镗�Ԃ̏�ԁj�ƂȂ�B�ܘ_�A�U�C���G���W�����C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�̓����Z�p��K�p������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̊e�C���Q�̉ߋ��@�ɂ́A�V�[�P���V�����ߋ��@�̑��ɂ��A

�σm�Y���ߋ��@�i��Variable Geometry Turbo�ߋ��@�EVG�^�[�{�ߋ��@�j��p���Ă��ǂ��B

�@���̊e�C���Q�̊e�X�Ɂu�V�[�P���V�����ߋ��@�v��u�σm�Y���ߋ��@�v���������C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�̋Z�p��K�p�����f�B�[�[���G���W�����ڂ̑D���ł́A�P�W���`�R�S���o���������^�q�����{�����ꍇ�ɂ́A

�⏕�u�������쓮�����Ȃ��ō������̃G���W���^�]���\�ɂȂ�ƍl������B�ȉ��Ɏ������\�Q�́A�C���x�~�G���W

���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��K�p�����U�C���G���W�����̋C���Q�ɕ������A���A��̋C���Q��

�e�X�Ɂu�召�e�P��̉ߋ��@�v��������C���x�~����̔��p�f�B�[�[���G���W���ɂ����āA�G���W���o�͂ƋC�������

�œK�Ɏ��{������Ԃ��A�͎��I�ɐ����������̂ł���B

54771�j�̋Z�p��K�p�����f�B�[�[���G���W�����ڂ̑D���ł́A�P�W���`�R�S���o���������^�q�����{�����ꍇ�ɂ́A

�⏕�u�������쓮�����Ȃ��ō������̃G���W���^�]���\�ɂȂ�ƍl������B�ȉ��Ɏ������\�Q�́A�C���x�~�G���W

���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��K�p�����U�C���G���W�����̋C���Q�ɕ������A���A��̋C���Q��

�e�X�Ɂu�召�e�P��̉ߋ��@�v��������C���x�~����̔��p�f�B�[�[���G���W���ɂ����āA�G���W���o�͂ƋC�������

�œK�Ɏ��{������Ԃ��A�͎��I�ɐ����������̂ł���B

|

�@���݂ɁA�O�q���u�}�P�@�R���e�i�D�̔N�ԉ^�q�p�^�[���v�Ɏ������悤�ɁA�Q�T�C�N���f�B�[�[���G���W�����ڂ����R���e

�i�D�ł́A�G���W������10���`40���o�͂ł̌����^�q����̂́u�N�ԉ^�q�p�^�[���v�Ƃ̂��Ƃł���B�����Ŗ��炩��

���Ƃ́A���݂̂Q�T�C�N���f�B�[�[���G���W�����ڂ̌��s�̃R���e�i�D�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j

�̓����Z�p���s�̗p�ł��邪�̂ɁA�Ⴆ�A�Q�O�����x�̃G���W���o�͂̌����^�q�̏ꍇ�ɂ́A�⏕�u��������ɉ�

���������Ԃ̔R��s�ǂ�ϋv���E�M�����̗���ԂőD�����A���X�A�^�q����Ă���Ɖ]�����Ƃł���B

�i�D�ł́A�G���W������10���`40���o�͂ł̌����^�q����̂́u�N�ԉ^�q�p�^�[���v�Ƃ̂��Ƃł���B�����Ŗ��炩��

���Ƃ́A���݂̂Q�T�C�N���f�B�[�[���G���W�����ڂ̌��s�̃R���e�i�D�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j

�̓����Z�p���s�̗p�ł��邪�̂ɁA�Ⴆ�A�Q�O�����x�̃G���W���o�͂̌����^�q�̏ꍇ�ɂ́A�⏕�u��������ɉ�

���������Ԃ̔R��s�ǂ�ϋv���E�M�����̗���ԂőD�����A���X�A�^�q����Ă���Ɖ]�����Ƃł���B

�@�����āA�R���e�i�D���̂Q�O�����x�̃G���W���o�͂̌����^�q�̏ꍇ�ɂ́A�ŐV�̒�R��̃C���^�[�N�[���E�^

�[�{�ߋ��@�������Q�T�C�N���f�B�[�[���G���W�����ڂ̃R���e�i�D�́A���ۂ̓���̃R���e�i�A���̉^�q��

�́A���̖w�ǂ��u�d���⏕�u������d���A�V�X�g�ߋ��@���쓮�����Ȃ���^�]���鍜���i�Ǝv���������I�ȏ�

���̂̂Q�T�C�N�����ߋ��f�B�[�[���G���W���v�̌`�Ԃʼn^�q����Ă�����̂Ɛ��������B����A�ŐV�̂Q�T�C

�N���ߋ��f�B�[�[���G���W�����ڂ̃R���e�i�D�́A�d���⏕�u������d���A�V�X�g�ߋ��@���쓮������u�p�b�`���Ă�

�ނ����݂ȑΏ��Ö@�I�Z�p�v�ɂ���Đh�����ē���I�ȉ^�q�̌����^�q���\�ɂ��Ă���悤�ł���B���̂悤�ɁA�G

���W�����[�J���܂ޑ��D��Ђ́A�����_�ł́u�p�b�`���Ăɗނ���Z�p�v���̗p�����D�����E�[�����Ă���ɂ�����

��炸�A�u�D���̃G�l���M�[���������߂鑽�l���Ƒn�I�ȏȃG�l�E�V���\�����[�V�������Ă��āA�D���̌����I

�ȉ^�q�ƒn�����ۑS�ɍv������Z�p�v�Ƃ̒p���������Ȃ�悤�Ȕ��펚��̐�`���s���Ă���悤�ł���B

�[�{�ߋ��@�������Q�T�C�N���f�B�[�[���G���W�����ڂ̃R���e�i�D�́A���ۂ̓���̃R���e�i�A���̉^�q��

�́A���̖w�ǂ��u�d���⏕�u������d���A�V�X�g�ߋ��@���쓮�����Ȃ���^�]���鍜���i�Ǝv���������I�ȏ�

���̂̂Q�T�C�N�����ߋ��f�B�[�[���G���W���v�̌`�Ԃʼn^�q����Ă�����̂Ɛ��������B����A�ŐV�̂Q�T�C

�N���ߋ��f�B�[�[���G���W�����ڂ̃R���e�i�D�́A�d���⏕�u������d���A�V�X�g�ߋ��@���쓮������u�p�b�`���Ă�

�ނ����݂ȑΏ��Ö@�I�Z�p�v�ɂ���Đh�����ē���I�ȉ^�q�̌����^�q���\�ɂ��Ă���悤�ł���B���̂悤�ɁA�G

���W�����[�J���܂ޑ��D��Ђ́A�����_�ł́u�p�b�`���Ăɗނ���Z�p�v���̗p�����D�����E�[�����Ă���ɂ�����

��炸�A�u�D���̃G�l���M�[���������߂鑽�l���Ƒn�I�ȏȃG�l�E�V���\�����[�V�������Ă��āA�D���̌����I

�ȉ^�q�ƒn�����ۑS�ɍv������Z�p�v�Ƃ̒p���������Ȃ�悤�Ȕ��펚��̐�`���s���Ă���悤�ł���B

�@���݂ɁA�Q�T�C�N���ߋ��f�B�[�[���@�ւ͂a���v�Ђ�1952�N�ɐ��E�ōŏ��Ɏ��D�ɑ������ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B����

�āA���݂̃R���e�i�D�ł̓G���W���̒�i�o�͂ōq�s���w�ǎ��{����Ă��Ȃ��ł��邱�Ƃ��画�f����ƁA���s

�̃R���e�i�D�ɓ��ڂ���Ă���C���^�[�N�[���E�^�[�{�ߋ��@������������\�ȂQ�T�C�N���f�B�[�[���G���W��

�́A�P�Ɂu�����ȏ��蕨�v�̖�ڂ����ʂ����Ă��Ȃ��ƌ����Ă��d���������ƍl������B�����āA���̏ɂ�

���ẮA�u���ڃG���W���͕�̎�������v�Ƃ̐������ł��I���˂Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B

�āA���݂̃R���e�i�D�ł̓G���W���̒�i�o�͂ōq�s���w�ǎ��{����Ă��Ȃ��ł��邱�Ƃ��画�f����ƁA���s

�̃R���e�i�D�ɓ��ڂ���Ă���C���^�[�N�[���E�^�[�{�ߋ��@������������\�ȂQ�T�C�N���f�B�[�[���G���W��

�́A�P�Ɂu�����ȏ��蕨�v�̖�ڂ����ʂ����Ă��Ȃ��ƌ����Ă��d���������ƍl������B�����āA���̏ɂ�

���ẮA�u���ڃG���W���͕�̎�������v�Ƃ̐������ł��I���˂Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B

�@���݂̃R���e�i�D�ł̓���I�ȑ啝�Ȍ����^�q�ɂ����āA�C���^�[�N�[���E�^�[�{�ߋ��@������������\�ȂQ�T�C�N

���f�B�[�[���G���W���̒�R��\���\���ɔ����ł���G���W���ɐ��\���シ�邱�Ƃ��A�D��ЂɂƂ��Ă̋i�ق̉�

��ƍl������B����������A�R���e�i�D�ł̓���I�ȑ啝�Ȍ����^�q�ɂ����āA�d���⏕�u������d���A�V�X�g��

���@���~�����Ĕr�C�K�X�̃G�l���M�[�ŕK�v�ȉߋ��i���|�C�j�̏�ԂŃG���W�����^�]�ł���V�Z�p�̑��}�Ȏ��p

�������߂��Ă���Ɖ]�����Ƃł���B���̑D��Ђ̋��߂�@�\�E���\��������V�Z�p���|���R�c���Z�p���̕M

�҂̒�Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ł���B�Ⴆ�A�\�P�Ɏ������悤�Ɂ@�����C

���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�����Z�p���̗p�����U�C���̂Q�T�C�N���f�B�[�[���G���W�����R���e�i�D�ɓ�

�ڂ��A���̃R���e�i�D���Q�O�����x�̏o�͂ł̌����^�q���s�����ꍇ�ɂ́A�G���W���̂U�C�����̔����̋C�����x�~

���邱�Ƃɂ��A�c��̔����̋C�����ғ����鎞���P�C��������̖���R�����˗ʂ��S�����̂V�O�����x�̍�����

�^�]�̏�Ԃɏo����̂ł���B

���f�B�[�[���G���W���̒�R��\���\���ɔ����ł���G���W���ɐ��\���シ�邱�Ƃ��A�D��ЂɂƂ��Ă̋i�ق̉�

��ƍl������B����������A�R���e�i�D�ł̓���I�ȑ啝�Ȍ����^�q�ɂ����āA�d���⏕�u������d���A�V�X�g��

���@���~�����Ĕr�C�K�X�̃G�l���M�[�ŕK�v�ȉߋ��i���|�C�j�̏�ԂŃG���W�����^�]�ł���V�Z�p�̑��}�Ȏ��p

�������߂��Ă���Ɖ]�����Ƃł���B���̑D��Ђ̋��߂�@�\�E���\��������V�Z�p���|���R�c���Z�p���̕M

�҂̒�Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ł���B�Ⴆ�A�\�P�Ɏ������悤�Ɂ@�����C

���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�����Z�p���̗p�����U�C���̂Q�T�C�N���f�B�[�[���G���W�����R���e�i�D�ɓ�

�ڂ��A���̃R���e�i�D���Q�O�����x�̏o�͂ł̌����^�q���s�����ꍇ�ɂ́A�G���W���̂U�C�����̔����̋C�����x�~

���邱�Ƃɂ��A�c��̔����̋C�����ғ����鎞���P�C��������̖���R�����˗ʂ��S�����̂V�O�����x�̍�����

�^�]�̏�Ԃɏo����̂ł���B

�@�����Q�O�����x�̏o�͂ł̃R���e�i�D�̌����^�q�ɂ����Ă͉ғ��C�����P�C��������̖���R�����˗ʂ��S����

���̂V�O�����x�̍����ׂ̉^�]�ƂȂ�A���̉^�]��Ԃł��ŐV�̃C���^�[�N�[���E�^�[�{�ߋ��@�i���Ⴆ�A�V�[�P���V

�����ߋ��@�AVG�^�[�{�ߋ��@���j��������Q�T�C�N���f�B�[�[���G���W���̒�R��̋@�\���\���ɔ����ł����

�Ȃ�B�����āA���̏ꍇ�ɂ́A�Q�T�C�N���ߋ��f�B�[�[���G���W���̒ᕉ�^�]�ɂ���Ĉ����N�������u�R�������

�����v�A�u�����ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j�̔����v�A�u�ߋ��@��r�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�鉘��̑����v�̕s��

���̔���������ł��邱�ƂɂȂ�B�܂�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p�́A�R��

�e�i�D�̑啝�Ȍ����^�q�ɂ����āA�G���W���o�͂��P�W���`�R�S���̗̈�̌����^�q�ł́A���s�̃R���e�i�D

�ɓ��ڂ���Ă���C���^�[�N�[���E�^�[�{�ߋ��@��������Q�T�C�N���f�B�[�[���G���W���̖{���̍������\�E�@

�\���\���ɔ����ł���̂ł���B

���̂V�O�����x�̍����ׂ̉^�]�ƂȂ�A���̉^�]��Ԃł��ŐV�̃C���^�[�N�[���E�^�[�{�ߋ��@�i���Ⴆ�A�V�[�P���V

�����ߋ��@�AVG�^�[�{�ߋ��@���j��������Q�T�C�N���f�B�[�[���G���W���̒�R��̋@�\���\���ɔ����ł����

�Ȃ�B�����āA���̏ꍇ�ɂ́A�Q�T�C�N���ߋ��f�B�[�[���G���W���̒ᕉ�^�]�ɂ���Ĉ����N�������u�R�������

�����v�A�u�����ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j�̔����v�A�u�ߋ��@��r�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�鉘��̑����v�̕s��

���̔���������ł��邱�ƂɂȂ�B�܂�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p�́A�R��

�e�i�D�̑啝�Ȍ����^�q�ɂ����āA�G���W���o�͂��P�W���`�R�S���̗̈�̌����^�q�ł́A���s�̃R���e�i�D

�ɓ��ڂ���Ă���C���^�[�N�[���E�^�[�{�ߋ��@��������Q�T�C�N���f�B�[�[���G���W���̖{���̍������\�E�@

�\���\���ɔ����ł���̂ł���B

�@���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����Q�T�C�N���f�B�[�[���G���W��

���ڂ̑�^�D���́A�ȉ����}�X�Ɏ������悤�ɁA�P�V���`�R�S���̏o�͂̌����^�q�ɂ����Ă͓d���u�����̍�

�����s�v�ƂȂ�A�X�Ȃ�R����オ�����A���A�d���u�����̒����ԉғ��ɂ��̏ᔭ���̃��X�N�������

�邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�܂�A�G���W���o�͂�17���`34���̗̈�ł́A�G���W���o�͂�100���t�߁i����i�o��

�t�߁j�Ɠ����̍����M�����ł̑D���̉^�q���\�ƂȂ�B

���ڂ̑�^�D���́A�ȉ����}�X�Ɏ������悤�ɁA�P�V���`�R�S���̏o�͂̌����^�q�ɂ����Ă͓d���u�����̍�

�����s�v�ƂȂ�A�X�Ȃ�R����オ�����A���A�d���u�����̒����ԉғ��ɂ��̏ᔭ���̃��X�N�������

�邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�܂�A�G���W���o�͂�17���`34���̗̈�ł́A�G���W���o�͂�100���t�߁i����i�o��

�t�߁j�Ɠ����̍����M�����ł̑D���̉^�q���\�ƂȂ�B

�@�ȏ�̂��Ƃ���A10���`40���̃G���W�����o�͂ł̌����^�q����̂̃R���e�i�D�ɂQ�^�[�{�����̂U�C���G��

�W���̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j���̗p�����ꍇ�ɂ́A�G���W���o�͂�

17���`34���̗̈�ł̌����^�q�ł́A�d���⏕�u���A���̔R������������u���ғ�������K�v����������

�ɁA100���̃G���W���o�͎��Ɠ����̔M�����ł̃G���W���^�]���\�ł���B���������āA10���`40���̃G��

�W�����o�͂ł̌����^�q����̂̃R���e�i�D�̃G���W���ɋC���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J

2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�d���u�����̍쓮�ɂ��R����̕s���v�i�����ׁj�ƁA�d��

�u�����̌̏�X�N��������ނ��Ɩ����A��R��i�������M�����j�̌����^�q�������ł��邱�ƂɂȂ�B���݂ɁA

�X�C����P�Q�C���̑��C���G���W���𓋍ڂ����R���e�i�D�ł́A��P�C���Q�A��Q�C���Q�A��R�C���Q�̎O�̋C���Q

�ɕ������A�e�C���Q�̏o�͂�K�ɐ��䂷�邱�Ƃɂ��\�ł���A���̏ꍇ�ɂ͍X�ɃG���W���o�͂̍L���͈͂ł̔R

����P���o������̂Ɛ��������B

�W���̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j���̗p�����ꍇ�ɂ́A�G���W���o�͂�

17���`34���̗̈�ł̌����^�q�ł́A�d���⏕�u���A���̔R������������u���ғ�������K�v����������

�ɁA100���̃G���W���o�͎��Ɠ����̔M�����ł̃G���W���^�]���\�ł���B���������āA10���`40���̃G��

�W�����o�͂ł̌����^�q����̂̃R���e�i�D�̃G���W���ɋC���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J

2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�d���u�����̍쓮�ɂ��R����̕s���v�i�����ׁj�ƁA�d��

�u�����̌̏�X�N��������ނ��Ɩ����A��R��i�������M�����j�̌����^�q�������ł��邱�ƂɂȂ�B���݂ɁA

�X�C����P�Q�C���̑��C���G���W���𓋍ڂ����R���e�i�D�ł́A��P�C���Q�A��Q�C���Q�A��R�C���Q�̎O�̋C���Q

�ɕ������A�e�C���Q�̏o�͂�K�ɐ��䂷�邱�Ƃɂ��\�ł���A���̏ꍇ�ɂ͍X�ɃG���W���o�͂̍L���͈͂ł̔R

����P���o������̂Ɛ��������B

�@���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����G���W���ł́A�G���W���o�͂�

17���`34���̗̈�ɂ����ĉғ��C�����C��������̖���R�����˗ʂ��G���W���S���^�]��������R����

�˗ʂ̑�����Ԃ��ێ��ł��邽�߁A�R�Ď����̍������ɂ��u�����ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j�̔�

���v�̖h�~���\�ƂȂ�A�^�[�{�ߋ��@�̍������̍쓮�ɂ��u�[�X�g���͂̍������Łu�ғ��C���ł̗ǍD��

�R������̊m�ہv��u�ߋ��@��r�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�鉘��̑����v�̕s��̔������}�����邱�Ƃ���

�\�ƂȂ�B

17���`34���̗̈�ɂ����ĉғ��C�����C��������̖���R�����˗ʂ��G���W���S���^�]��������R����

�˗ʂ̑�����Ԃ��ێ��ł��邽�߁A�R�Ď����̍������ɂ��u�����ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j�̔�

���v�̖h�~���\�ƂȂ�A�^�[�{�ߋ��@�̍������̍쓮�ɂ��u�[�X�g���͂̍������Łu�ғ��C���ł̗ǍD��

�R������̊m�ہv��u�ߋ��@��r�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�鉘��̑����v�̕s��̔������}�����邱�Ƃ���

�\�ƂȂ�B

�@�X�ɁA�G���W���o�͂�17���`34���́u�����^�q�v�ɂ����ẮA�S�C�����ғ�����]���^�U�C���G���W�����^

�]�̏ꍇ�ɔ�ׁA�Q�^�[�{�����̂U�C���G���W���̋C���x�~�V�X�e�����̗p�����D���ł͍����̔r�C�K�X��

�x���ێ��ł��邱�Ƃ���A�A�f�r�b�q�G�}�ł̍����m�n���팸���������ł���̂ł���B���̂��߁A�����I�Ɂu��

���^�q�v���̂m�n���K�����������ꂽ�ꍇ�ł��A���̋K�������ւ̓K�����e�ՂƂȂ�B

�]�̏ꍇ�ɔ�ׁA�Q�^�[�{�����̂U�C���G���W���̋C���x�~�V�X�e�����̗p�����D���ł͍����̔r�C�K�X��

�x���ێ��ł��邱�Ƃ���A�A�f�r�b�q�G�}�ł̍����m�n���팸���������ł���̂ł���B���̂��߁A�����I�Ɂu��

���^�q�v���̂m�n���K�����������ꂽ�ꍇ�ł��A���̋K�������ւ̓K�����e�ՂƂȂ�B

�S�D�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�����\�Ȍ����^�]���\�ɂ���Z�p

�@�]���^�̑S�C�����ғ�����f�B�[�[���G���W���Ɣ�r�����ꍇ�A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�

���Z�p�́A�G���W���̕������^�]���́u�m�n���팸�v�Ɓu�R����P�i�������M�����j�v�̎����ɗD�ꂽ���\����

��B���̂��Ƃɂ��ẮA�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I������C���x�~�G��

�W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��ɂ����āA��^�f�B�[�[���g���b�N��ΏۂƂ��ďڏq���Ă���̂ŁA�����̂������

�䗗���������B�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A��^�f�B�[�[���g���b�N�̏ꍇ�Ɠ��l

�ɁA���p�f�B�[�[���G���W���ɂ����Ă��G���W���������^�]���́u�m�n���팸�v�Ɓu�R����P�i�������M�����j�v��e��

�Ɏ����ł�����̂ƍl������B

���Z�p�́A�G���W���̕������^�]���́u�m�n���팸�v�Ɓu�R����P�i�������M�����j�v�̎����ɗD�ꂽ���\����

��B���̂��Ƃɂ��ẮA�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I������C���x�~�G��

�W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��ɂ����āA��^�f�B�[�[���g���b�N��ΏۂƂ��ďڏq���Ă���̂ŁA�����̂������

�䗗���������B�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A��^�f�B�[�[���g���b�N�̏ꍇ�Ɠ��l

�ɁA���p�f�B�[�[���G���W���ɂ����Ă��G���W���������^�]���́u�m�n���팸�v�Ɓu�R����P�i�������M�����j�v��e��

�Ɏ����ł�����̂ƍl������B

�@���̂悤�ɁA���݂̍���̔��p�G���W���̌����^�q�ɂ����ẮA�X�Ȃ��u�R����P�i�������M�����j�v�̑��ɂ��A�u��

���ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j�̖h�~�v�A�u�ǍD�ȔR������̈ێ��v�A�u�ߋ��@��r�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�鉘

��̗}���v���\�ɂ��A�G���W���̕������^�]���̔A�f�r�b�q�G�}�ł̍����m�n���팸�������ێ����邱�Ƃ�������

�߂��Ă���B���̍���ȑD��Ђ̗v�]�E�v�����\���ɖ������B��̎��p�I�ȋZ�p���C���x�~�G���W���i�������J

2005-54771�j�̓����Z�p�ł���Ɛ��������B����̂ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A��

�������ɂ͔��p�f�B�[�[���G���W���̕W���d�l�ɂȂ��Ă�����̂Ɨ\�z�����B����ɂ��Ă̈٘_�̂��鏔���́A��

�̍����E���R����E���[�����ɂ����肢��������K���ł���B���̏ꍇ�͓����ł����\�ł���B���̂Ȃ�A�M

�҂͈٘_�̍����E���R���m�肽�������ł���A�����{�y�[�W�̓��e������E�C������Ƃɂ����Ē��������Ǝv���Ă�

��B�ܘ_�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�𗽉킷��Z�p�̑��݂��䑶�m�̏����́A��

�̋Z�p��Ƃ��䋳���������������B���ꂪ�����ł��邱�Ƃ��m�F�����ꍇ�ɂ́A���̌����^�q�W�̃y�[

�W���ɍ폜����\��ł���B

���ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j�̖h�~�v�A�u�ǍD�ȔR������̈ێ��v�A�u�ߋ��@��r�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�鉘

��̗}���v���\�ɂ��A�G���W���̕������^�]���̔A�f�r�b�q�G�}�ł̍����m�n���팸�������ێ����邱�Ƃ�������

�߂��Ă���B���̍���ȑD��Ђ̗v�]�E�v�����\���ɖ������B��̎��p�I�ȋZ�p���C���x�~�G���W���i�������J

2005-54771�j�̓����Z�p�ł���Ɛ��������B����̂ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A��

�������ɂ͔��p�f�B�[�[���G���W���̕W���d�l�ɂȂ��Ă�����̂Ɨ\�z�����B����ɂ��Ă̈٘_�̂��鏔���́A��

�̍����E���R����E���[�����ɂ����肢��������K���ł���B���̏ꍇ�͓����ł����\�ł���B���̂Ȃ�A�M

�҂͈٘_�̍����E���R���m�肽�������ł���A�����{�y�[�W�̓��e������E�C������Ƃɂ����Ē��������Ǝv���Ă�

��B�ܘ_�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�𗽉킷��Z�p�̑��݂��䑶�m�̏����́A��

�̋Z�p��Ƃ��䋳���������������B���ꂪ�����ł��邱�Ƃ��m�F�����ꍇ�ɂ́A���̌����^�q�W�̃y�[

�W���ɍ폜����\��ł���B

�@���݂ɁA����}�����̎Q�c�@�c���@�@�u���́u���E��ɂȂ闝�R�͉��������ł��傤���H2�ʂ���_���Ȃ�ł��傤

���H�v�Ƃ̔��������Ԃ����傢�ɕ����������Ƃ́A�L���Ɏc���Ă���l�������Ǝv����B���̑����́A�l�Ԃ͒N����

�u��P�ʂ̍ō��̋Z�p�v���̗p�������i�E���i���w������̂�������O�ł���A�u��Q�ʂ̗��Z�p�v�̐��i�E���i����

��Ŕ����n���҂̋��Ȃ����Ƃ�@�u�c�����������Ă��Ȃ������悤���B���̂悤�ɁA�����J���̏d�v����S����������

���Ȃ��^�����g�o�g�̘@�u�c���́A�^���Ȋ�Ō����J���s���ɑ��Ắu�n���ۏo���v�̔����i�����o���j�X�ƍs

���A�����̎����Ă��܂������̂Ɛ��������B�܂�A���̒��̋Z�p���W�̐��E�ł͖w�ǂ̏ꍇ�ɂ����āu��P

�ʂ̍ō��̋Z�p�v���������p������Đ��i�E���i�ɍ̗p����Ă��铹�����A�@�u�c�����������������Ă��Ȃ�������

���Ƃ��l������B

���H�v�Ƃ̔��������Ԃ����傢�ɕ����������Ƃ́A�L���Ɏc���Ă���l�������Ǝv����B���̑����́A�l�Ԃ͒N����

�u��P�ʂ̍ō��̋Z�p�v���̗p�������i�E���i���w������̂�������O�ł���A�u��Q�ʂ̗��Z�p�v�̐��i�E���i����

��Ŕ����n���҂̋��Ȃ����Ƃ�@�u�c�����������Ă��Ȃ������悤���B���̂悤�ɁA�����J���̏d�v����S����������

���Ȃ��^�����g�o�g�̘@�u�c���́A�^���Ȋ�Ō����J���s���ɑ��Ắu�n���ۏo���v�̔����i�����o���j�X�ƍs

���A�����̎����Ă��܂������̂Ɛ��������B�܂�A���̒��̋Z�p���W�̐��E�ł͖w�ǂ̏ꍇ�ɂ����āu��P

�ʂ̍ō��̋Z�p�v���������p������Đ��i�E���i�ɍ̗p����Ă��铹�����A�@�u�c�����������������Ă��Ȃ�������

���Ƃ��l������B

�@����͂����ƁA���ɁA�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~�̓����Z�p�𗽉킷��V�Z

�p�����̒��ɑ��݂����ꍇ�ɂ́A���̋C���x�~�̓����Z�p�́A�p���ׂ��|���R�c�Z�p�Ɖ]�����ƂɂȂ�B�܂�A����

�M�Ғ�Ă̋C���x�~�̓����Z�p�́A�����i���ɘj���Đ��i�E���i�ɍ̗p����Ď��p������邱�Ƃ������u�����ʂ��

�Z�p�v�Ɖ]�����ƂɂȂ�B���̏ꍇ�ɂ́A���̌����^�q�̃y�[�W�́A���݂���Ӌ`�������Ȃ邽�߁A�S�O���邱�Ɩ�����

������\��ł���B

�p�����̒��ɑ��݂����ꍇ�ɂ́A���̋C���x�~�̓����Z�p�́A�p���ׂ��|���R�c�Z�p�Ɖ]�����ƂɂȂ�B�܂�A����

�M�Ғ�Ă̋C���x�~�̓����Z�p�́A�����i���ɘj���Đ��i�E���i�ɍ̗p����Ď��p������邱�Ƃ������u�����ʂ��

�Z�p�v�Ɖ]�����ƂɂȂ�B���̏ꍇ�ɂ́A���̌����^�q�̃y�[�W�́A���݂���Ӌ`�������Ȃ邽�߁A�S�O���邱�Ɩ�����

������\��ł���B

�@�Ƃ��낪�A�M�҂ɂƂ��čK�^�Ȃ��ƂɁA�����_�ɂ����Ă͕M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�

���Z�p�𗽉킷�錸���^�q�̍X�Ȃ鍂���\�����\�ɂ���Z�p����������Ȃ��悤�ł���B���̂��߁A���̓����Z�p

���̗p�������p�G���W���̊J���ɑ��}�ɒ��肷�邱�Ƃ́A�u�����ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j�̖h�~�v��������

�ȗD�ꂽ�ϋv���ƍ����M�����Ƃ�����R��������^�q�������ł��邱�ƂɂȂ�B�����āA���̓����Z�p���̗p����

���p�G���W���̑����̎��p���́A���p�G���W�����[�J���߂������ɑ傫�����ł��錮�ł͂Ȃ����ƍl������B����

�āA�D��Ђ���R���e�i�D���̍����\�Ȍ����^�q�̋����v�]���o����Ă��錻����ӂ݂�ƁA��^���p�f�B�[�[���G

���W���i�Q�X�g���[�N�j�ł́A�O�H�d�H�i���Ђ̂t�d�@�ցA�X���U�[�j�A���d�H�i�l�`�m�E�a���v�j�A�O�䑢�D�i�l�`�m�E�a��

�v�j�A�������D�i�l�`�m�E�a���v�j�A�h�g�h�i�o���`���A�l�`�m�E�a���v�j�̉���̃��[�J���C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�̓����Z�p���̗p�������p�G���W���̊J���𑁋}���J�n���铮�@��K�v���́A�\���ɂ���ƍl������B��

�̂Ȃ�A�����̃��|�J�́A�u�����ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j�̔����v�A�u�R������̈����v�A�u�ߋ��@��r

�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�鉘��̑����v�́u�����^�q�v���̃G���W���s����������邱�Ƃ�h�~�����P�O���`�Q�O���̃G

���W���ᕉ�ׂ̗̈�̌����^�]���\����^���p�f�B�[�[���G���W���i�Q�X�g���[�N�j������ȊJ�������̐^��������

���邽�߂��B

���Z�p�𗽉킷�錸���^�q�̍X�Ȃ鍂���\�����\�ɂ���Z�p����������Ȃ��悤�ł���B���̂��߁A���̓����Z�p

���̗p�������p�G���W���̊J���ɑ��}�ɒ��肷�邱�Ƃ́A�u�����ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j�̖h�~�v��������

�ȗD�ꂽ�ϋv���ƍ����M�����Ƃ�����R��������^�q�������ł��邱�ƂɂȂ�B�����āA���̓����Z�p���̗p����

���p�G���W���̑����̎��p���́A���p�G���W�����[�J���߂������ɑ傫�����ł��錮�ł͂Ȃ����ƍl������B����

�āA�D��Ђ���R���e�i�D���̍����\�Ȍ����^�q�̋����v�]���o����Ă��錻����ӂ݂�ƁA��^���p�f�B�[�[���G

���W���i�Q�X�g���[�N�j�ł́A�O�H�d�H�i���Ђ̂t�d�@�ցA�X���U�[�j�A���d�H�i�l�`�m�E�a���v�j�A�O�䑢�D�i�l�`�m�E�a��

�v�j�A�������D�i�l�`�m�E�a���v�j�A�h�g�h�i�o���`���A�l�`�m�E�a���v�j�̉���̃��[�J���C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�̓����Z�p���̗p�������p�G���W���̊J���𑁋}���J�n���铮�@��K�v���́A�\���ɂ���ƍl������B��

�̂Ȃ�A�����̃��|�J�́A�u�����ɂ��ቷ���H�i�T���t�@�[�^�b�N�j�̔����v�A�u�R������̈����v�A�u�ߋ��@��r

�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�鉘��̑����v�́u�����^�q�v���̃G���W���s����������邱�Ƃ�h�~�����P�O���`�Q�O���̃G

���W���ᕉ�ׂ̗̈�̌����^�]���\����^���p�f�B�[�[���G���W���i�Q�X�g���[�N�j������ȊJ�������̐^��������

���邽�߂��B

�@����A�ŋ߂ł́A�����^�p���p�f�B�[�[���G���W���i�S�X�g���[�N�j����@�Ƃ���D���ɂ����Ă��A�啝�������^�q��

�\�ɂ���̂��߂ɁA�X�Ȃ��ᕉ�ׂ̗̈�̒����ԉ^�]�̉\�ɂ����f�B�[�[���G���W���̑����̎��p�����A�D��

��Ђ��G���W�����[�J�ɋ������߂Ă���悤�ł���B���̂��߁A�V�������@�i���V���S�H���j�A�_�|���@�A�ԍ�S�H���A

��_���R�@�H�ƁA�_�C�n�c�f�B�[�[���A�_�˔����@���́A�u�R������̈����v�A�u�ߋ��@��r�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�

�鉘��̑����v�̃G���W���s��̔�����h�~�����P�O���`�R�O���̃G���W���ᕉ�ׂ̗̈�̌����^�]���\������

�^�p���p�f�B�[�[���G���W���i�S�X�g���[�N�j�̊J���ɂ��̂�������Ă���悤�ł���B�����_�ł́A�P�O���`�R�O���̃G��

�W���ᕉ�ׂ̗̈�̌����^�]���\�������^�p���p�f�B�[�[���G���W���i�S�X�g���[�N�j��e�ՂɎ����ł�����@�E��

�i�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���B��̂��̂ł͂Ȃ����ƍl������B���������āA����

�����Z�p�̎��p���ɐ����������[�J���A�P�O���`�R�O���̃G���W���ᕉ�ׂ̗̈�̌����^�]���\�������^�p���p�f

�B�[�[���G���W���i�S�X�g���[�N�j���s�̂��闘�v�����A���[�J�Ƃ��Ă̐����̉��b�ɗ����邱�Ƃ��o������̂Ɛ���

�����B���̂��߁A���݂̂悤�Ȍ������Z�p�����̎���ɂ����āA����قlj����Ȃ������ɔ��W����G���W�����[�J��

���ނ���G���W�����[�J�̕�����ڂ́A�e�G���W�����[�J�̋Z�p�n�������A���̃y�[�W�ɋL�ڂ��C���x�~�G���W���i��

�����J2005-54771�j�̓����Z�p�𐳂��������ł��Ă��邩�ۂ��̈Ⴂ�ł͂Ȃ����Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�\�ɂ���̂��߂ɁA�X�Ȃ��ᕉ�ׂ̗̈�̒����ԉ^�]�̉\�ɂ����f�B�[�[���G���W���̑����̎��p�����A�D��

��Ђ��G���W�����[�J�ɋ������߂Ă���悤�ł���B���̂��߁A�V�������@�i���V���S�H���j�A�_�|���@�A�ԍ�S�H���A

��_���R�@�H�ƁA�_�C�n�c�f�B�[�[���A�_�˔����@���́A�u�R������̈����v�A�u�ߋ��@��r�C�ǂ��J�[�{�����ɂ�

�鉘��̑����v�̃G���W���s��̔�����h�~�����P�O���`�R�O���̃G���W���ᕉ�ׂ̗̈�̌����^�]���\������

�^�p���p�f�B�[�[���G���W���i�S�X�g���[�N�j�̊J���ɂ��̂�������Ă���悤�ł���B�����_�ł́A�P�O���`�R�O���̃G��

�W���ᕉ�ׂ̗̈�̌����^�]���\�������^�p���p�f�B�[�[���G���W���i�S�X�g���[�N�j��e�ՂɎ����ł�����@�E��

�i�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���B��̂��̂ł͂Ȃ����ƍl������B���������āA����

�����Z�p�̎��p���ɐ����������[�J���A�P�O���`�R�O���̃G���W���ᕉ�ׂ̗̈�̌����^�]���\�������^�p���p�f

�B�[�[���G���W���i�S�X�g���[�N�j���s�̂��闘�v�����A���[�J�Ƃ��Ă̐����̉��b�ɗ����邱�Ƃ��o������̂Ɛ���

�����B���̂��߁A���݂̂悤�Ȍ������Z�p�����̎���ɂ����āA����قlj����Ȃ������ɔ��W����G���W�����[�J��

���ނ���G���W�����[�J�̕�����ڂ́A�e�G���W�����[�J�̋Z�p�n�������A���̃y�[�W�ɋL�ڂ��C���x�~�G���W���i��

�����J2005-54771�j�̓����Z�p�𐳂��������ł��Ă��邩�ۂ��̈Ⴂ�ł͂Ȃ����Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�@���݂ɁA���N�O�̃f�[�^�ł́A���{�̔��p�f�B�[�[���G���W���̐��E�V�F�A������ƁA��^���p�f�B�[�[���G���W��

�i�Q�X�g���[�N�j�ł͎O�H�t�d�i�R�D�Q���j�ł���A�����^�p���p�f�B�[�[���G���W���i�S�X�g���[�N�j�ł̓����}�[�i�Q�D�U���j�A

�_�C�n�c�i�P�D�T���j�A��_�i�P�D�S���j�A�V���i�O�D�V���j�A�ԍ�i�O�D�S���j�̂悤�ł���A����̓��{�u�����h�����p�[�Z���g

�ȉ��̃V�F�A�ɗ��܂�₵���ł���B���̂悤�ȏ�Ŕj���邽�߂ɂ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�̓����Z�p��ϋɓI�̗p���邱�Ƃɂ���āA�ϋv���E�M������������ɁA�D�ꂽ�o�́E�R��E�m�n���̐��\����

���{�u�����h�̌����^�q�p�̔��p�f�B�[�[���G���W���𑁊��Ɏ��p�����ׂ��ł���ƍl������B�����āA�߂���

���A���p�G���W���̐��E�œ��{�u�����h�����E��Ȋ����鎞����}���ė~�������̂��B����́A�|���R�c���Z�p���̕M

�҂̐S����̊肢�ł�����B

�i�Q�X�g���[�N�j�ł͎O�H�t�d�i�R�D�Q���j�ł���A�����^�p���p�f�B�[�[���G���W���i�S�X�g���[�N�j�ł̓����}�[�i�Q�D�U���j�A

�_�C�n�c�i�P�D�T���j�A��_�i�P�D�S���j�A�V���i�O�D�V���j�A�ԍ�i�O�D�S���j�̂悤�ł���A����̓��{�u�����h�����p�[�Z���g

�ȉ��̃V�F�A�ɗ��܂�₵���ł���B���̂悤�ȏ�Ŕj���邽�߂ɂ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�̓����Z�p��ϋɓI�̗p���邱�Ƃɂ���āA�ϋv���E�M������������ɁA�D�ꂽ�o�́E�R��E�m�n���̐��\����

���{�u�����h�̌����^�q�p�̔��p�f�B�[�[���G���W���𑁊��Ɏ��p�����ׂ��ł���ƍl������B�����āA�߂���

���A���p�G���W���̐��E�œ��{�u�����h�����E��Ȋ����鎞����}���ė~�������̂��B����́A�|���R�c���Z�p���̕M

�҂̐S����̊肢�ł�����B

�@���łɐ\���グ��ƁA�Q�O�P�U�N�R���R���ɍ��y��ʏȂ́A�N���[���f�B�[�[���G���W�������ڂƐ�`���Ďs�̂����

���錻�s�̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�����ߍx�̓~��̂P�O���ߖT�ȉ��ł̘H�㑖�s�ł�

�ی쐧��\�t�g�ɂ���Ăm�n���팸���u���~�����邽�߂ɂm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���𐂂ꗬ

�����ׁH�̂��邱�Ƃ\�����B�������A�������ƂɁA���y��ʏȂ́A���̓~��̘H�㑖�s�łm�n���𐂂ꗬ�������h�N��

�[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��G�R�J�[���ł̐��{�̗D������č�����s�̂��邱�Ƃ����F���Ă���悤

�ł���B

���錻�s�̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�����ߍx�̓~��̂P�O���ߖT�ȉ��ł̘H�㑖�s�ł�

�ی쐧��\�t�g�ɂ���Ăm�n���팸���u���~�����邽�߂ɂm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���𐂂ꗬ

�����ׁH�̂��邱�Ƃ\�����B�������A�������ƂɁA���y��ʏȂ́A���̓~��̘H�㑖�s�łm�n���𐂂ꗬ�������h�N��

�[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��G�R�J�[���ł̐��{�̗D������č�����s�̂��邱�Ƃ����F���Ă���悤

�ł���B

�@���݂ɁA���B�̃f�B�[�[�������Ԃł́A�Q�O�P�V�N�X���ɂ́u�H�㑖�s��NOx�r�o�l����㎎����NOx��l�̂Q�D�P

�{�ȓ��v�̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�ɋK������\������ɔ��\���Ă���B�������A�����V���f�W�^���̂Q�O�P�U�N�R���T��

�̕��L���ɂ��ƁA���{�̍��y��ʏȂ́A���ꂩ��T�N��i���Q�O�Q�P�N�Q�����H�j�ɉ��B�Ɠ��l�̃f�B�[�[��������

�ł̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�̋K�����{���������n�߂��悤�ł���B���ꂪ�����ł���A�����ߍx�̓~��̂P�O����

�T�ȉ��ł̘H�㑖�s�łm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌��ׂ����P���������h�N���[

�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�Q�O�Q�P�N�Q�����ɂȂ�܂ŁA���{�ł͎s�̂���Ȃ��\��������ƍl������B

����́A�g���^�����Ԃ������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ̘H�㑖�s�ł̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌�

�ׂ����P�ł���Z�p�����J���ƁA���y��ʏȂ��F�����Ă��邽�߂ł��낤���B

�{�ȓ��v�̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�ɋK������\������ɔ��\���Ă���B�������A�����V���f�W�^���̂Q�O�P�U�N�R���T��

�̕��L���ɂ��ƁA���{�̍��y��ʏȂ́A���ꂩ��T�N��i���Q�O�Q�P�N�Q�����H�j�ɉ��B�Ɠ��l�̃f�B�[�[��������

�ł̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�̋K�����{���������n�߂��悤�ł���B���ꂪ�����ł���A�����ߍx�̓~��̂P�O����

�T�ȉ��ł̘H�㑖�s�łm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌��ׂ����P���������h�N���[

�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�Q�O�Q�P�N�Q�����ɂȂ�܂ŁA���{�ł͎s�̂���Ȃ��\��������ƍl������B

����́A�g���^�����Ԃ������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ̘H�㑖�s�ł̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌�

�ׂ����P�ł���Z�p�����J���ƁA���y��ʏȂ��F�����Ă��邽�߂ł��낤���B

�@�Ƃ��낪�A���̌��s�̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��

�����Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�~��̘H�㑖�s�ō��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ�����ׂ�e�Ղɉ��P���邱�Ƃ��\�ł�

��B�܂�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[

�[���Ԃ́A�~��̘H�㑖�s�ɂ����Ă��A�m�n���K���l�̃N���[���Ȃm�n���r�o��Ԃł̂̉^�q���\�ɂȂ�B����ɂ�

���ẮA�C���x�~�́A�v���h�i����j�ި���َԂ̓~��̂m�n�����ꗬ���̌��ׂ����P�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂����

�́A�䗗�������������B

�����Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�~��̘H�㑖�s�ō��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ�����ׂ�e�Ղɉ��P���邱�Ƃ��\�ł�

��B�܂�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[

�[���Ԃ́A�~��̘H�㑖�s�ɂ����Ă��A�m�n���K���l�̃N���[���Ȃm�n���r�o��Ԃł̂̉^�q���\�ɂȂ�B����ɂ�

���ẮA�C���x�~�́A�v���h�i����j�ި���َԂ̓~��̂m�n�����ꗬ���̌��ׂ����P�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂����

�́A�䗗�������������B

�@��L�{�����Ō�蓙���������܂�����A���[�����ɂĂ��w�E�������܂��B�܂��A�^��_�A������A�䊴�z���A�ǂ̂悤

�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B

�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B

�M�҈������[��

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|