�Ջ��l�̃A�C�f�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂��@�@�@�@�T�C�g�}�b�v

�ŏI�X�V���F2016�N5��23��

|

�P�D���݂̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�㏈�����u�ɂ�������_

�@ �킪���ł͑�^�g���b�N�E�o�X�iGVW�P�Q�g���z���j�ɑ��A����21�N�i2009�N�j�Ƀ|�X�g�V�����r�o�K�X�K���Ə̂�

���r�o�K�X�K���̋������s��ꂽ�B �f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̃��[�J�͂��̃|�X�g�V�����K���ɓK�����邽��

�ɋ����đ�Z�p�̌����J���𐄐i���Ă���Ƃ���ł��邪�A���݂̂Ƃ���A����I�Ȕr�o�K�X�ጸ�Z�p�̊J����

���������Ƃ̔��\�͌�������Ȃ��B���̂��߁A�|�X�g�V�����K���Ƃ���ɑ���NO���K�������ɓK�����邽�߂̋Z�p

�́A����17�N�i2005�N�j�̐V�����r�o�K�X�K���̑�^�g���b�N�Ŋ��Ɏ��p������Ă���A�fSCR�G�}���c�o�e���u��

�g�����ƍl������B�������A����ł��A�fSCR�G�}���c�o�e���u�̉�����Z�p�ɂ��|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K

���́u�A�C�f�A�v�ɏڏq���Ă���悤�Ȗ�肪����B���̂��߁A����̔r�o�K�X�K�������ɓK�������@�\�E���\�̗D

�ꂽ��^�g���b�N���������邽�߂ɂ́A���L�Ɏ������A�fSCR�G�}���c�o�e���u�̉��P�E�����𑬂₩�ɍs���K�v��

����B

���r�o�K�X�K���̋������s��ꂽ�B �f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̃��[�J�͂��̃|�X�g�V�����K���ɓK�����邽��

�ɋ����đ�Z�p�̌����J���𐄐i���Ă���Ƃ���ł��邪�A���݂̂Ƃ���A����I�Ȕr�o�K�X�ጸ�Z�p�̊J����

���������Ƃ̔��\�͌�������Ȃ��B���̂��߁A�|�X�g�V�����K���Ƃ���ɑ���NO���K�������ɓK�����邽�߂̋Z�p

�́A����17�N�i2005�N�j�̐V�����r�o�K�X�K���̑�^�g���b�N�Ŋ��Ɏ��p������Ă���A�fSCR�G�}���c�o�e���u��

�g�����ƍl������B�������A����ł��A�fSCR�G�}���c�o�e���u�̉�����Z�p�ɂ��|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K

���́u�A�C�f�A�v�ɏڏq���Ă���悤�Ȗ�肪����B���̂��߁A����̔r�o�K�X�K�������ɓK�������@�\�E���\�̗D

�ꂽ��^�g���b�N���������邽�߂ɂ́A���L�Ɏ������A�fSCR�G�}���c�o�e���u�̉��P�E�����𑬂₩�ɍs���K�v��

����B

| |

|

|

| |

|

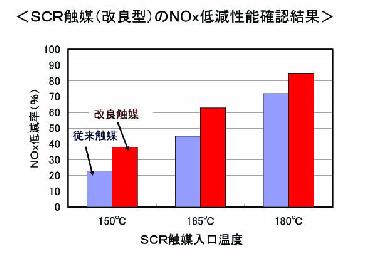

�@�A�f����p���ĔA�fSCR�G�}�ɂ��NO������������ꍇ�A���݂̋Z

�p�ł͔A�fSCR�G�}�̓����̔r�C�K�X���x��180���ȉ��ł�NOx�� �������������ቺ���Ă��܂����_������B  �iJE�O�T�j�ł́A�r�o�K�X�����ɐ�߂�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���^ �]�̈悪�ɂ߂đ������߁A�A�fSCR�G�}�ɂ���Ĉ��郌�x���ȉ��� NO����ጸ���邱�Ɨe�Ղł͂Ȃ��ƍl������B���݁A�r�C�K�X���x ���Ⴂ�ꍇ�ł�NOx�ጸ�����������邽�߂ɔA�fSCR�G�}�̉��ǂ� �w�͂��s���Ă���B��}�͂m�d�c�n�̃v���W�F�N�g�ł͉��P�ʂ̌��� �𓊓����Ă悤�₭�G�}�̒ቷ�������P�O�����x������ł������Ƃ��� �������̂ł���B�G�}�̒ቷ�����̌���͗e�Ղł͂Ȃ����Ƃ��l���� �A����A�Z���Ԃɏ\���ȐG�}���ǂ̐��ʂ��グ�邱�Ƃ͋ɂ߂ē ���ƍl����ׂ��ł��낤�B�|�X�g�V�����₻�̌�̔r�o�K�X�K������ �ɓK�����邽�߂ɔA�fSCR�G�}�ŏ\����NO���ጸ��}���čs�����߂� �́A�G���W�����ח���40�`50���ȉ��̃G���W���^�]��Ԃɂ����āA�r �C�K�X���x���������ł���V���ȋZ�p�̎����������]�܂�Ă���Ƃ� �낾�B �@���������āA�@���Ȃ��^�g���b�N�̑��s��Ԃł����Ă��A�r�C�K�X ���x�������ɐ��䂷�邱�Ƃɂ���āA�A�fSCR�G�}�V�X�e���̂m�n���� ���@�\�����コ���邱�Ƃ��K�v�ł���B |

| |

|

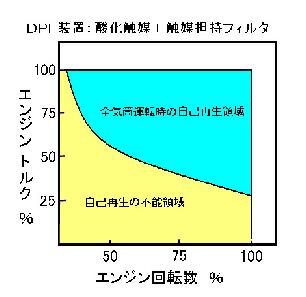

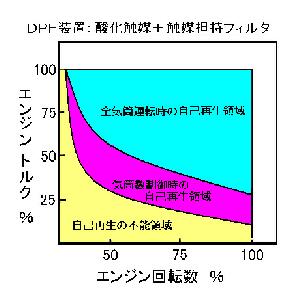

�@�]���̃f�B�[�[���g���b�N�E�o�X���s�s���ʼn^�s����ꍇ�A���s�ƒ�

�~���J��Ԃ���邽�߂ɔr�C�K�X���x�͘A�����č����Ɉێ������ ���Ɋׂ��Ă��܂����Ƃ������B���̍ۂɂ́ADPF�̃t�B���^�[�͍� ���̔r�C�K�X�ɂ�鎩�ȍĐ����s�\�ȏ�ԂƂȂ邽�߁A�t�B���^�Ƀp �e�B�L�����[�g���ߏ�ɑ͐ς���悤�ɂȂ�B���̃p�e�B�L�����[�g�̉� ��͐ώ��Ɏ��ȍĐ����n�܂�A�t�B���^�̗n����T�����N���� ���Ƃ����v���I�Ȗ�肪��������B���̂��ߎs�̂̃f�B�[�[���g�� �b�N�ɑ�������Ă���DPF���u�ł́A�t�B���^�ɋK��ʂ̃p�e�B�L���� �[�g���ߏW���ꂽ���_�ŃR�������[���Ōy���̃|�X�g���˂��s���|�X�g ���ˍĐ�����A�y����r�C�Ǔ��ɕ��˂���g�b�r�C�Ǖ��ˍĐ����� ��i�E���u�ɂ���Ĕr�C�K�X���x�����������A�t�B���^�������Đ����� ���@�����p������Ă���B�������A�����̉�����@�ł��t�B���^�̍� �����R��̈����������N�������Ƃ����ł���B �@���������āA�@���Ȃ��^�g���b�N�̑��s��Ԃł����Ă��A�r�C�K�X ���x�������ɐ��䂷�邱�Ƃɂ���Ăc�o�e�̎��ȍĐ��𑣐i���A�|�X�g ���˂��g�b�r�C�Ǖ����ɂ��c�o�e�����Đ��̉��팸���āA���� �Đ��ɂ��R���̘Q����o���邾���}�����邱�Ƃ��K�v�ł���B |

�@�ʏ�A��^�g���b�N�����R�ȓ��H�𑖍s����ꍇ�ɂ́A��r�I�A�ᑬ�̑��s�ł̓G���W�����ᕉ�ׂʼn^�]�����

���ߔr�C�K�X���x���ቷ�ƂȂ炴��Ȃ��B���̂悤�Ȕr�C�K�X���x���ቺ����G���W���̒ᕉ�^�]�ɂ�����

�́A���s�̔A�fSCR�G�}�ł��m�n���̍팸�@�\���ቺ���A���s�̂c�o�e���u�ł͂c�o�e�̎��ȍĐ��@�\���ቺ����

�s�����������B�����̖�����������ł��L���ȕ��@�́A��^�g���b�N�̒ᑬ���s���ɂ�����G���W���̒�

���^�]�ɂ����āA�r�C�K�X���x�������ɐ��䂷�邱�Ƃ��B

���ߔr�C�K�X���x���ቷ�ƂȂ炴��Ȃ��B���̂悤�Ȕr�C�K�X���x���ቺ����G���W���̒ᕉ�^�]�ɂ�����

�́A���s�̔A�fSCR�G�}�ł��m�n���̍팸�@�\���ቺ���A���s�̂c�o�e���u�ł͂c�o�e�̎��ȍĐ��@�\���ቺ����

�s�����������B�����̖�����������ł��L���ȕ��@�́A��^�g���b�N�̒ᑬ���s���ɂ�����G���W���̒�

���^�]�ɂ����āA�r�C�K�X���x�������ɐ��䂷�邱�Ƃ��B

�@

�@���݂ɁA�Q�O�O�V�N�U���P�����s�̎����ԋZ�p��́u�����ԎY�ƋZ�p�헪�ƋZ�p���W�E�R���V�i���I�A�Q�O�R�O�N�@

�����Ԃ͂����Ȃ�v�Ƒ��i�ɍ\�����X�����^�C�g���̏o�ŕ��̒���[�헪�P]�[���G�~�b�V�����Z�p�̍��ɂ��u��^

�ԗp�f�B�[�[���G���W���ł͂m�n���G�}�̏����オ���߂��Ă���A���̂��߂̐���Z�p�̌��オ�K

�v�ƂȂ�B���ɁA�r�C���x�̐���A�G�}�̒ቷ��������A�G�}�ۉ��Z�p�Ȃǂ��L�[�e�N�m���W�[�ɂȂ�B�v

�y�o�T�F�����ԋZ�p��̃I�[�g�e�N�m���W�[�n���U�O���N�L�O���W���@�����ԎY�ƋZ�p�헪�ƋZ�p���W�E�R���V�i��

�I�u�Q�O�R�O�N�@�����Ԃ͂����Ȃ�v����P���v�i�Q�O�O�V�N�U���P�����s�j�̂R�D�L���҂��\������Z�p�W�J�Ǝ���

�ԎY�Ƃɂ����鑍���Z�p�헪�@[�Q]�[���G�~�b�V�����̎����@�A�x���`�}�[�N��B�����邽�߂̋Z�p�헪�@[�헪�P]

�[���G�~�b�V�����Z�p�̍����Q���z�Ƃ̋L�q������B�����_����^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����r�o�K�X�ጸ��

�Z�p���e������ƁA�|�X�g�V�����ɑ�������̔r�o�K�X�K���̋����ɓK�����邽�߂ɂ́A�A�fSCR�G�}�A

�c�o�e���u������m�n���G�}���̔r�o�K�X�㏈�����u�ɂ�����r�o�K�X�팸�@�\�̌����}���Ă������Ƃ�

�s���ł��邱�Ƃ͖��炩���B�����r�o�K�X�㏈�����u�̋@�\����i�r�o�K�X�팸���̑���j��}�邽�߂ɂ́A

�f�B�[�[���G���W���̒ᕉ�^�]�ł̔r�C�K�X���x�������ɂł���V���ȋZ�p�̊J�����ŏd�v�̉ۑ��ł�

��Ƃ���ӌ��ɂ́A�M�҂��傢�Ɏ^������Ƃ���ł����B

�����Ԃ͂����Ȃ�v�Ƒ��i�ɍ\�����X�����^�C�g���̏o�ŕ��̒���[�헪�P]�[���G�~�b�V�����Z�p�̍��ɂ��u��^

�ԗp�f�B�[�[���G���W���ł͂m�n���G�}�̏����オ���߂��Ă���A���̂��߂̐���Z�p�̌��オ�K

�v�ƂȂ�B���ɁA�r�C���x�̐���A�G�}�̒ቷ��������A�G�}�ۉ��Z�p�Ȃǂ��L�[�e�N�m���W�[�ɂȂ�B�v

�y�o�T�F�����ԋZ�p��̃I�[�g�e�N�m���W�[�n���U�O���N�L�O���W���@�����ԎY�ƋZ�p�헪�ƋZ�p���W�E�R���V�i��

�I�u�Q�O�R�O�N�@�����Ԃ͂����Ȃ�v����P���v�i�Q�O�O�V�N�U���P�����s�j�̂R�D�L���҂��\������Z�p�W�J�Ǝ���

�ԎY�Ƃɂ����鑍���Z�p�헪�@[�Q]�[���G�~�b�V�����̎����@�A�x���`�}�[�N��B�����邽�߂̋Z�p�헪�@[�헪�P]

�[���G�~�b�V�����Z�p�̍����Q���z�Ƃ̋L�q������B�����_����^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����r�o�K�X�ጸ��

�Z�p���e������ƁA�|�X�g�V�����ɑ�������̔r�o�K�X�K���̋����ɓK�����邽�߂ɂ́A�A�fSCR�G�}�A

�c�o�e���u������m�n���G�}���̔r�o�K�X�㏈�����u�ɂ�����r�o�K�X�팸�@�\�̌����}���Ă������Ƃ�

�s���ł��邱�Ƃ͖��炩���B�����r�o�K�X�㏈�����u�̋@�\����i�r�o�K�X�팸���̑���j��}�邽�߂ɂ́A

�f�B�[�[���G���W���̒ᕉ�^�]�ł̔r�C�K�X���x�������ɂł���V���ȋZ�p�̊J�����ŏd�v�̉ۑ��ł�

��Ƃ���ӌ��ɂ́A�M�҂��傢�Ɏ^������Ƃ���ł����B

�@�Ƃ���ŁA�����ԋZ�p���2007�N6��1�����s�u�����ԎY�ƋZ�p�헪�ƋZ�p���W�E�R���V�i���I�A�Q�O�R�O�N�@����

�Ԃ͂����Ȃ�v�i��P���v��j�̒��́y�R�D�L���҂��\������Z�p�W�J�Ǝ����ԎY�Ƃɂ����鑍���Z�p�헪�̗v��--

-[�Q]�[���G�~�b�V�����̎���---�A�x���`�}�[�N��B�����邽�߂̋Z�p�헪---[�헪�P]�[���G�~�b�V�����Z�p�v�z�̍�

�ɂ́A�u����̔r�o�K�X�K���K���̂��ߑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�㏈����

�u�̔r�o�K�X�ጸ�@�\����̂��߂ɒᕉ�^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍������A�G�}���x�̒ቷ����

�̌���A�G�}�ۉ��̋Z�p�̊J�����L�[�e�N�m���W�[�v�Ƃ��Č����J���̉ۑ�݂̂��L�ڂ��Ă��邪�A�s�v�c��

���ƂɊ̐S�̃[���G�~�b�V�����Z�p���������邽�߂́u�r�C�K�X���x�����シ���i�E���@�v�A�u�G�}���x�̒ቷ��

�������シ��G�}�ۉ��A�u�G�}�ۉ��������シ���i�E���@�v���S���L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ́A�[��

�G�~�b�V�������������邽�߂̋Z�p�I�ɕK�v�Ƃ����@�\���L�ڂ��Ă���ɉ߂����A���̕K�v�ȋ@�\�������

�̓I�ȋZ�p������������Ă��Ȃ��B

�Ԃ͂����Ȃ�v�i��P���v��j�̒��́y�R�D�L���҂��\������Z�p�W�J�Ǝ����ԎY�Ƃɂ����鑍���Z�p�헪�̗v��--

-[�Q]�[���G�~�b�V�����̎���---�A�x���`�}�[�N��B�����邽�߂̋Z�p�헪---[�헪�P]�[���G�~�b�V�����Z�p�v�z�̍�

�ɂ́A�u����̔r�o�K�X�K���K���̂��ߑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�㏈����

�u�̔r�o�K�X�ጸ�@�\����̂��߂ɒᕉ�^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍������A�G�}���x�̒ቷ����

�̌���A�G�}�ۉ��̋Z�p�̊J�����L�[�e�N�m���W�[�v�Ƃ��Č����J���̉ۑ�݂̂��L�ڂ��Ă��邪�A�s�v�c��

���ƂɊ̐S�̃[���G�~�b�V�����Z�p���������邽�߂́u�r�C�K�X���x�����シ���i�E���@�v�A�u�G�}���x�̒ቷ��

�������シ��G�}�ۉ��A�u�G�}�ۉ��������シ���i�E���@�v���S���L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ́A�[��

�G�~�b�V�������������邽�߂̋Z�p�I�ɕK�v�Ƃ����@�\���L�ڂ��Ă���ɉ߂����A���̕K�v�ȋ@�\�������

�̓I�ȋZ�p������������Ă��Ȃ��B

�@���ɁA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̒ᕉ�^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍����������������

�̓I�ȋZ�p���L�ڂ���Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�\��́u�[���G�~�b�V�����̐헪�v�ł͖����A�[���G�~�b�V��������������

���߂̉������ׂ��ۑ�v�Ƃ��ׂ��ł���B�\��Ɂu�[���G�~�b�V�����̐헪�v�ƋL�ڂ��Ă���ɂ�������炸�A���̒�

�����u�[���G�~�b�V��������������������ׂ��ۑ�v�����L�q���Ă��Ȃ��悤�ȕs���S�ȏo�ŕ���ҏW�ψ���F��

���A�����ԋZ�p��̉���ɔz�z���ꂽ�͉̂��̂��낤���B��^�g���b�N�p�f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̒ᕉ��

�^�]�ɂ����Ĕr�C�K�X���x�������ɐ���ł����̓I�ȋZ�p�̏�����ԋZ�p��ł͖����Ɏ��W��ߑ�����

���Ă��Ȃ����������邽�߂̏��u�Ȃ̂��Ƌ^���Č������Ȃ�Ƃ���ł���B���̂悤�ȋL�ڂ͂���܂Œz����

�����Ă��������ԋZ�p��̐M���Ȃ����Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��B�����ԋZ�p�����ɔz�z�����ɂ͕�

�������L�q�͔����A�u�[���G�~�b�V�����̐헪�v�̍��Ɂu�[���G�~�b�V�����̎����ɕs���Ȕr�C�K�X���x�������ɐ�

��ł���Z�p�́A�����Ɍ��o����Ă��Ȃ��v�Ɛ��m�ɋL�q���ׂ��ł���B�\��ɂ́u�헪�v�̕������x���Ă��邪��

���ɂ͉ۑ����������Z�p�ɂ��ĉ����L�ڂ���Ă��Ȃ��悤�ȁA���e���ȏo�ŕ��̔��s�́A�����ԋZ�p���

��܂Œz���Ă����M���Ȃ����ƂɂȂ�ƍl�����邪�A�@���Ȃ��̂��낤���B

�̓I�ȋZ�p���L�ڂ���Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�\��́u�[���G�~�b�V�����̐헪�v�ł͖����A�[���G�~�b�V��������������

���߂̉������ׂ��ۑ�v�Ƃ��ׂ��ł���B�\��Ɂu�[���G�~�b�V�����̐헪�v�ƋL�ڂ��Ă���ɂ�������炸�A���̒�

�����u�[���G�~�b�V��������������������ׂ��ۑ�v�����L�q���Ă��Ȃ��悤�ȕs���S�ȏo�ŕ���ҏW�ψ���F��

���A�����ԋZ�p��̉���ɔz�z���ꂽ�͉̂��̂��낤���B��^�g���b�N�p�f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̒ᕉ��

�^�]�ɂ����Ĕr�C�K�X���x�������ɐ���ł����̓I�ȋZ�p�̏�����ԋZ�p��ł͖����Ɏ��W��ߑ�����

���Ă��Ȃ����������邽�߂̏��u�Ȃ̂��Ƌ^���Č������Ȃ�Ƃ���ł���B���̂悤�ȋL�ڂ͂���܂Œz����

�����Ă��������ԋZ�p��̐M���Ȃ����Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��B�����ԋZ�p�����ɔz�z�����ɂ͕�

�������L�q�͔����A�u�[���G�~�b�V�����̐헪�v�̍��Ɂu�[���G�~�b�V�����̎����ɕs���Ȕr�C�K�X���x�������ɐ�

��ł���Z�p�́A�����Ɍ��o����Ă��Ȃ��v�Ɛ��m�ɋL�q���ׂ��ł���B�\��ɂ́u�헪�v�̕������x���Ă��邪��

���ɂ͉ۑ����������Z�p�ɂ��ĉ����L�ڂ���Ă��Ȃ��悤�ȁA���e���ȏo�ŕ��̔��s�́A�����ԋZ�p���

��܂Œz���Ă����M���Ȃ����ƂɂȂ�ƍl�����邪�A�@���Ȃ��̂��낤���B

�@�Ȃ��A���҂́A�u�Q�O�R�O�N�@�����Ԃ͂����Ȃ�v�̑�P���́���P���v�������Ă��Ȃ����A����P���{������

�́A�[���G�~�b�V�����������ł����̓I�Ȏ�i�E���@(�헪�j���L�ڂ���Ă���̂ł��낤���B���ۂɁ���P���{��

�������ǂ݂̕���������A���̒��ɋL�ڂ��ꂽ�[���G�~�b�V���������������^�g���b�N�p�f�B�[�[���f�B�[�[

���G���W���̒ᕉ�^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍��������������邽�߂̋�̓I�ȋZ�p���L�ڂ���Ă��邩�ǂ�

��������������������K���ł���B�����u�Q�O�R�O�N�@�����Ԃ͂����Ȃ�v�ɁA������A�r�C�K�X���x������������

��̓I�ȋZ�p����Ă���Ă���ꍇ�ɂ́A���̃z-���y�[�W�̓��e�̈ꕔ��ύX���Ȃ���Ȃ�Ȃ����߂ł���B

�́A�[���G�~�b�V�����������ł����̓I�Ȏ�i�E���@(�헪�j���L�ڂ���Ă���̂ł��낤���B���ۂɁ���P���{��

�������ǂ݂̕���������A���̒��ɋL�ڂ��ꂽ�[���G�~�b�V���������������^�g���b�N�p�f�B�[�[���f�B�[�[

���G���W���̒ᕉ�^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍��������������邽�߂̋�̓I�ȋZ�p���L�ڂ���Ă��邩�ǂ�

��������������������K���ł���B�����u�Q�O�R�O�N�@�����Ԃ͂����Ȃ�v�ɁA������A�r�C�K�X���x������������

��̓I�ȋZ�p����Ă���Ă���ꍇ�ɂ́A���̃z-���y�[�W�̓��e�̈ꕔ��ύX���Ȃ���Ȃ�Ȃ����߂ł���B

�@�ȏ�̂悤�ɂȏ܂��A�M�҂́A��^�f�B�[�[���g���b�N�̔r�o�K�X�팸�ɏ����ł��v���ł��邱�Ƃ��肢�A

��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒ᕉ�^�]�̔r�C�K�X���x�����������Ĕr�o�K�X�㏈�����u�i�A�fSCR�G

�}�A�c�o�e���u����тm�n���G�}���j�̔r�o�K�X�팸�@�\�����シ��Z�p�Ƃ��āA�������J2005-54771�u�C���Q��

����G���W���v���l�Ă����̂ŁA���̊T�v���ȉ��ɐ�������B

��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̒ᕉ�^�]�̔r�C�K�X���x�����������Ĕr�o�K�X�㏈�����u�i�A�fSCR�G

�}�A�c�o�e���u����тm�n���G�}���j�̔r�o�K�X�팸�@�\�����シ��Z�p�Ƃ��āA�������J2005-54771�u�C���Q��

����G���W���v���l�Ă����̂ŁA���̊T�v���ȉ��ɐ�������B

�Q�D�������J2005-54771�u�C���Q�ʐ���G���W���v�̊T�v

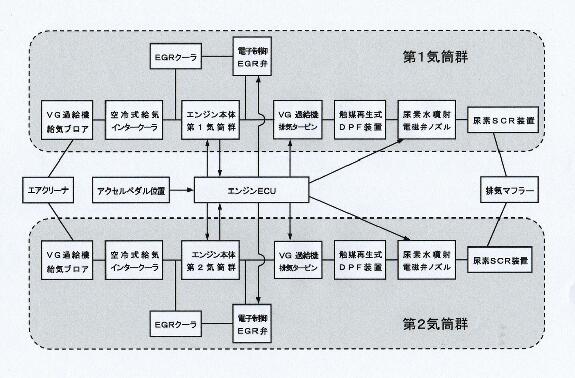

�@���́u�C���Q�ʐ���G���W���v�̓����o��ł́A���C���f�B�[�[���G���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ����A

�C���Q���ɓƗ������z�C�ʘH�A�r�C�ʘH�A�d�f�q�K�X�ʘH�̊e�ʘH��݂��A�����ʘH���ɂd�f�q�فA�d�f�q�N�[���A

�d�f�q�ʘH�A�ߋ����u�A���C�C���^�[�N�[���A�r�C�i��فA�c�o�e���u�A�_���G�}���u�A�m�n���z���Ҍ����u�A�A�f�r�b

�q���u���̋z�r�C�֘A���䑕�u��z�u���A�C���Q���̋z����C�A�d�f�q�K�X����єr�C�K�X�̗��ꂪ�݂��ɍ���

���Ȃ�����ʘH�̉�H�Ƃ���B�����đ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ւ̔R�������A�ߋ����u����єr�C�㏈�����u��

�C���Q���ɓƗ����Đ��䂷����̂ł���B����ɂ��A�G���W���̕������^�]�ł́A���ꂩ����̋C���Q�ɔR��

���������ăG���W���o�͂�������ғ��C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A���̋C���Q�ɂ͔R�������𒆎~����x�~�C���Q

�Ƃ��ĉ^�]���A�ߋ����u����єr�C�㏈�����u�́A���ꂼ��̋C���Q�ɓK����������s���B�Ȃ��A���������̉�

���C���Q�͈�莞�Ԗ��ɑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ��ւ���悤�ɂ���B

�C���Q���ɓƗ������z�C�ʘH�A�r�C�ʘH�A�d�f�q�K�X�ʘH�̊e�ʘH��݂��A�����ʘH���ɂd�f�q�فA�d�f�q�N�[���A

�d�f�q�ʘH�A�ߋ����u�A���C�C���^�[�N�[���A�r�C�i��فA�c�o�e���u�A�_���G�}���u�A�m�n���z���Ҍ����u�A�A�f�r�b

�q���u���̋z�r�C�֘A���䑕�u��z�u���A�C���Q���̋z����C�A�d�f�q�K�X����єr�C�K�X�̗��ꂪ�݂��ɍ���

���Ȃ�����ʘH�̉�H�Ƃ���B�����đ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ւ̔R�������A�ߋ����u����єr�C�㏈�����u��

�C���Q���ɓƗ����Đ��䂷����̂ł���B����ɂ��A�G���W���̕������^�]�ł́A���ꂩ����̋C���Q�ɔR��

���������ăG���W���o�͂�������ғ��C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A���̋C���Q�ɂ͔R�������𒆎~����x�~�C���Q

�Ƃ��ĉ^�]���A�ߋ����u����єr�C�㏈�����u�́A���ꂼ��̋C���Q�ɓK����������s���B�Ȃ��A���������̉�

���C���Q�͈�莞�Ԗ��ɑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ��ւ���悤�ɂ���B

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�������J2005-54771�u�C���Q�ʐ���G���W���v�̕������ׂɂ�����^�]���

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��P�C���Q���ғ��A��Q�C���Q���x�~�j

|

|

|

�R�D�������J2005-54771�u�C���Q�ʐ���G���W���v�̓���

�@�������J2005-54771�u�C���Q�ʐ���G���W���v�̋Z�p�ɂ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕�

�������ɂ����āA�r�o�K�X�㏈�����u�̋@�\����ƔR��ጸ�A����щσo���u�@�\�̕s�v�ȋC���x�~�G��

�W���̎������\�ɂ���O�̓���������B

�i���ɁA�A�f�r�b�q�G�}�̊������i�ɂ��m�n���̑啝�ȍ팸���\�j

�@�A�@�G���W���̕������^�]�ɂ����āA��p�����̍팸�ƃT�C�N�������̌���ɂ��R��ጸ

�@�B�@�x�~�^�]�̋C���Q�̋��r�C�o���u��S���邽�߂̉σo���u�@�\���s�v

�@�R�|�P�D�������^�]���̔r�C�K�X���x�̍������ɂ��㏈�����u�̋@�\����

�@�������J2005-54771�u�C���Q�ʐ���G���W���v�̋Z�p�ł́A���C���ߋ��f�B�[�[���G���W�����P�C���Q�Ƒ�

�Q�C���Q�ɕ������A������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q��Ɨ����Đ��䂷�邱�Ƃ������ł���B�U�C���G���W���ɂ�����

�̏ꍇ�A���ɑ�P�C���Q��D��I�ɉғ����A��Q�C���Q��⏕�I�ɉғ������ꍇ�̊e�C���Q�̃G���W���g���N��

���}�̂悤�ɏo�͂𐧌䂷�邱�Ƃ��\�ł���B

�Q�C���Q�ɕ������A������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q��Ɨ����Đ��䂷�邱�Ƃ������ł���B�U�C���G���W���ɂ�����

�̏ꍇ�A���ɑ�P�C���Q��D��I�ɉғ����A��Q�C���Q��⏕�I�ɉғ������ꍇ�̊e�C���Q�̃G���W���g���N��

���}�̂悤�ɏo�͂𐧌䂷�邱�Ƃ��\�ł���B

�@���̐}�̏ꍇ�ɂ́A��P�C���Q���G���W�����^�]����S�Ă̕��ח̈�̂R/�S�̗̈���߁A�A��Q�C���Q����

�ח̈�̂R/�S�̗̈���߂邱�ƂɂȂ�B���������āA�S/�S���ׂ��������G���W���̉^�]�ł́A��P�C���Q�̔r�C

�K�X���x�́A��Q�C���Q�̔r�C�K�X���x������ɍ����̏�Ԃʼn^�]���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̂悤�Ȑ��䂪��

�\�ȓ������J2005-54771�u�C���Q�ʐ���G���W���v�̂ł́A�D��I�ɉғ�����C���Q�̔r�C�K�X���x�͑S�C��

��̏o�͂ł̂݉^�]����]���̃G���W���̔r�C�K�X���x������ɍ����ʼn^�]���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B

�ח̈�̂R/�S�̗̈���߂邱�ƂɂȂ�B���������āA�S/�S���ׂ��������G���W���̉^�]�ł́A��P�C���Q�̔r�C

�K�X���x�́A��Q�C���Q�̔r�C�K�X���x������ɍ����̏�Ԃʼn^�]���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̂悤�Ȑ��䂪��

�\�ȓ������J2005-54771�u�C���Q�ʐ���G���W���v�̂ł́A�D��I�ɉғ�����C���Q�̔r�C�K�X���x�͑S�C��

��̏o�͂ł̂݉^�]����]���̃G���W���̔r�C�K�X���x������ɍ����ʼn^�]���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B

�@���̂悤�ɁA�������^�]���̋C���Q�ʐ���G���W���ł́A�]���̑S�C�����ғ�������G���W���ɔ�r���đ�

�ΓI�ɕ��ׂ������Ȃ�ғ��C���Q�̓G���W���M����������ł��A�r�C���x�������ł��邱�ƂɂȂ�B���̕�������

���̗D��I�ɍ����ׂʼn^�]������ғ��C���Q�̔r�C�K�X�͍������ł��邽�߁A���Y�ғ��C���Q�̂c�o�e�̎��ȍ�

���𑣐i���A�A�fSCR�G�}�V�X�e���̂m�n���ጸ�@�\���������邱�Ƃ��\�ɂȂ�B

�ΓI�ɕ��ׂ������Ȃ�ғ��C���Q�̓G���W���M����������ł��A�r�C���x�������ł��邱�ƂɂȂ�B���̕�������

���̗D��I�ɍ����ׂʼn^�]������ғ��C���Q�̔r�C�K�X�͍������ł��邽�߁A���Y�ғ��C���Q�̂c�o�e�̎��ȍ�

���𑣐i���A�A�fSCR�G�}�V�X�e���̂m�n���ጸ�@�\���������邱�Ƃ��\�ɂȂ�B

|

|

�@���������āA�R����̃|�X�g���˂��~�߁A�C���x�~��DPF���Đ�����V�Z�p�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���Q��

�ʐ���G���W���́A�]���̑S�C�����ғ�������G���W���̂������������̔r�C�K�X���x���啝�ɍ����ƂȂ�

���߁A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�̃t�B���^�[�̎��ȍĐ��^�]�̈悪�g�傳��ă|�X�g���˂ɂ��t�B���^�[�̋�

���Đ��̉����ɂ��R���Q��y���ł��郁���b�g������B�܂��ADPF�Ɠ��l�ɑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̊e

�r�C�ʘH�̂��ꂼ��ɓƗ����ĔA�f�r�b�q�G�}��z�u����C���Q�ʐ���G���W���͏]���̑S�C�����ғ�������

�G���W�����A�G���W���������^�]���ɑ啝�ɂm�n����ጸ���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B

�ʐ���G���W���́A�]���̑S�C�����ғ�������G���W���̂������������̔r�C�K�X���x���啝�ɍ����ƂȂ�

���߁A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�̃t�B���^�[�̎��ȍĐ��^�]�̈悪�g�傳��ă|�X�g���˂ɂ��t�B���^�[�̋�

���Đ��̉����ɂ��R���Q��y���ł��郁���b�g������B�܂��ADPF�Ɠ��l�ɑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̊e

�r�C�ʘH�̂��ꂼ��ɓƗ����ĔA�f�r�b�q�G�}��z�u����C���Q�ʐ���G���W���͏]���̑S�C�����ғ�������

�G���W�����A�G���W���������^�]���ɑ啝�ɂm�n����ጸ���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B

�@���̋C���Q�ʐ���G���W���i�������J2005-54771�j�Ɍ㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j��g�ݍ���

�����ꍇ�ɂ́A�r�C�K�X����̐ؑ֕ق𐧌䂵�đ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̔r�C�K�X�����ς��邱�Ƃɂ��A��

����̃t�B���^�����������䂵���ꍇ�ɂ́A�]���G���W���̏ꍇ�ɔ�ׁA�c�o�e�̎��ȍĐ����\�ȃG���W���^�]

�̈�̑啝�Ȋg�傪�\�ƂȂ�A�s�s�����s�ł��X�Ȃ�c�o�e�̎��ȍĐ����\�ƂȂ�B�܂��A���l�ɁA�r�C�K�X��

��̐ؑ֕ق𐧌䂵�đ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̔r�C�K�X�����ς��邱�Ƃɂ��A�Ј���̔A�fSCR�G�}����

�������䂵���ꍇ�ɂ́A�]���G���W���̏ꍇ�ɔ�ׁA���������䂵���A�fSCR�G�}�̃G���W�����������̍X��

��m�n���ጸ�@�\�������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B

�����ꍇ�ɂ́A�r�C�K�X����̐ؑ֕ق𐧌䂵�đ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̔r�C�K�X�����ς��邱�Ƃɂ��A��

����̃t�B���^�����������䂵���ꍇ�ɂ́A�]���G���W���̏ꍇ�ɔ�ׁA�c�o�e�̎��ȍĐ����\�ȃG���W���^�]

�̈�̑啝�Ȋg�傪�\�ƂȂ�A�s�s�����s�ł��X�Ȃ�c�o�e�̎��ȍĐ����\�ƂȂ�B�܂��A���l�ɁA�r�C�K�X��

��̐ؑ֕ق𐧌䂵�đ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̔r�C�K�X�����ς��邱�Ƃɂ��A�Ј���̔A�fSCR�G�}����

�������䂵���ꍇ�ɂ́A�]���G���W���̏ꍇ�ɔ�ׁA���������䂵���A�fSCR�G�}�̃G���W�����������̍X��

��m�n���ጸ�@�\�������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B

�R�|�Q�D�������^�]���̗�p�����팸����уT�C�N���������㓙�ɂ��R��ጸ

�@����ɂ��C���Q�ʐ���G���W���́A���������ɂ����Ă͏]���̑S�C�����ғ�������ꍇ�ɔ�ׂĉғ��C

���Q�ł́A�ғ��C���̔R�Ĉ��͂ƔR�ĉ��x�������Ȃ邽�߂ɃG���W���T�C�N�������������Ȃ��ĔR����P�ł���

�Ƌ��ɁA�ғ��C���Q�̔r�C�K�X���x�����������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̋C���Q�ʐ���G���W���̉ғ��C���Q

�́A�S�C��������̏o�͂ʼnғ�����ꍇ�ɔ�r���ė�p�ʐς������ƂȂ��Ă��邽�߂ɗ�p�����������ł��邱

�Ƃɂ���Ă��R��lj�������ʂ�������B���̋C���Q�ʐ���G���W���ɂ���^�g���b�N�ɂ�����R��ጸ

�ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��ɏڏq���A�m�n���ጸ�ɂ��Ă��C���x�~�́A�R���

���ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL�����I�ɏq�ׂĂ���̂ł����������������B

���Q�ł́A�ғ��C���̔R�Ĉ��͂ƔR�ĉ��x�������Ȃ邽�߂ɃG���W���T�C�N�������������Ȃ��ĔR����P�ł���

�Ƌ��ɁA�ғ��C���Q�̔r�C�K�X���x�����������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̋C���Q�ʐ���G���W���̉ғ��C���Q

�́A�S�C��������̏o�͂ʼnғ�����ꍇ�ɔ�r���ė�p�ʐς������ƂȂ��Ă��邽�߂ɗ�p�����������ł��邱

�Ƃɂ���Ă��R��lj�������ʂ�������B���̋C���Q�ʐ���G���W���ɂ���^�g���b�N�ɂ�����R��ጸ

�ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��ɏڏq���A�m�n���ጸ�ɂ��Ă��C���x�~�́A�R���

���ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL�����I�ɏq�ׂĂ���̂ł����������������B

�@�������J2005-54771�u�C���Q�ʐ���G���W���v�̋Z�p�ł́A�G���W�����������ɂ����ẮA�C���x�~�G���W

���ł͔����̋C���ł̔R�Ă��~���鎞�ɂ͗�p���������������Ƌ��ɁA�]���̑S�C���R�Ă̏ꍇ�ɔ�r��

�ċC���x�~�G���W���̉ғ�����C�����̉��x�ƈ��͂������Ȃ��ăT�C�N�������i�M�����j���㏸���邽�߁A�G���W��

�R��啝�ɉ��P�ł�����ʂ�����B���̌��ʁA�C���Q�ʐ���G���W���̓����Z�p�̗̍p�ɂ��A�t�B���^�[��

�����Đ��̉����ɂ��Đ��̂��߂̔R���Q��̍팸�ƕ��������̃G���W���M�����̌���ɂ��A�g���b�N�E

�o�X�̑��s�R��͑啝�ɉ��P�ł�����ʂ�������B

���ł͔����̋C���ł̔R�Ă��~���鎞�ɂ͗�p���������������Ƌ��ɁA�]���̑S�C���R�Ă̏ꍇ�ɔ�r��

�ċC���x�~�G���W���̉ғ�����C�����̉��x�ƈ��͂������Ȃ��ăT�C�N�������i�M�����j���㏸���邽�߁A�G���W��

�R��啝�ɉ��P�ł�����ʂ�����B���̌��ʁA�C���Q�ʐ���G���W���̓����Z�p�̗̍p�ɂ��A�t�B���^�[��

�����Đ��̉����ɂ��Đ��̂��߂̔R���Q��̍팸�ƕ��������̃G���W���M�����̌���ɂ��A�g���b�N�E

�o�X�̑��s�R��͑啝�ɉ��P�ł�����ʂ�������B

�@�܂��A���āA�σo���u�^�C�~���O�������̗p������^�g���b�N�p�^�[�{�ߋ��f�B�[�[�����C���x�~�G���W���̏ꍇ

�ɂ́A���R�A�]���̃G���W���Ɠ��l�ɂP��̃G���W���ɂP��̑�^�^�[�{�ߋ��@�𓋍ڂ����G���W���ł���B���̑�

�^�g���b�N�p�^�[�{�ߋ��f�B�[�[�����C���x�~�G���W���̕��������ɂ����Ă���ɑ�^�̃^�[�{�ߋ��@���쓮��

��\���̂��߂Ƀ^�[�{�ߋ��@�̌������Ⴍ�Ȃ�A�C���x�~�G���W�̓����ł��������������啝�ȔR����P����

���Ȃ����Ƃ��傫�Ȍ��_�ł���B����ɑ��A�M�҂���Ă����Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i������

�J2005-54771�j�ł͋C���Q���ɏ��^���^�[�{�ߋ��@�𓋍ڂ��Ă��邱�Ƃ���A�G���W���̕������^�]��

�ɂ͏��^�̃^�[�{�ߋ��@�����������ʼn^�]�ł���\���ƂȂ��Ă��邽�߂Ƀ|���s���O�����̍팸�i���̃|

���s���O�d���̊l���j���ł��A�啝�ȔR����P�����������Ƃ��傫�ȓ����ł���B

�ɂ́A���R�A�]���̃G���W���Ɠ��l�ɂP��̃G���W���ɂP��̑�^�^�[�{�ߋ��@�𓋍ڂ����G���W���ł���B���̑�

�^�g���b�N�p�^�[�{�ߋ��f�B�[�[�����C���x�~�G���W���̕��������ɂ����Ă���ɑ�^�̃^�[�{�ߋ��@���쓮��

��\���̂��߂Ƀ^�[�{�ߋ��@�̌������Ⴍ�Ȃ�A�C���x�~�G���W�̓����ł��������������啝�ȔR����P����

���Ȃ����Ƃ��傫�Ȍ��_�ł���B����ɑ��A�M�҂���Ă����Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i������

�J2005-54771�j�ł͋C���Q���ɏ��^���^�[�{�ߋ��@�𓋍ڂ��Ă��邱�Ƃ���A�G���W���̕������^�]��

�ɂ͏��^�̃^�[�{�ߋ��@�����������ʼn^�]�ł���\���ƂȂ��Ă��邽�߂Ƀ|���s���O�����̍팸�i���̃|

���s���O�d���̊l���j���ł��A�啝�ȔR����P�����������Ƃ��傫�ȓ����ł���B

�R�|�R�D�x�~�^�]�̋C���Q�̋��r�C�o���u��S���邽�߂̉σo���u�@�\���s�v

�@��p�Ԃɂ�����MPI�i�}���`�|�C���g�C���W�F�N�V�����j�̃K�\�����G���W�����C���x�~����ꍇ�ɂ́A�σo���u�@

�\�ɂ���ă��b�J�[�A�[�����x�~�����邩�A�܂��͒��������̖�����ւ��o���u���t�^�[�𗘗p���A�z�C�o���u��

�S�������邱�ƂŁA�z�C�y�єr�C���~�����A�R���������~�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B���̂��߁A�z���_�̃K�\

�����G���W���̋C���x�~�G���W���́A�σo���u�^�C�~���O�@�\���̗p����Ă���A�]���̋C���x�~���Ȃ��G���W��

�ɔ�ׂăR�X�g���ł���ƍl������B

�\�ɂ���ă��b�J�[�A�[�����x�~�����邩�A�܂��͒��������̖�����ւ��o���u���t�^�[�𗘗p���A�z�C�o���u��

�S�������邱�ƂŁA�z�C�y�єr�C���~�����A�R���������~�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B���̂��߁A�z���_�̃K�\

�����G���W���̋C���x�~�G���W���́A�σo���u�^�C�~���O�@�\���̗p����Ă���A�]���̋C���x�~���Ȃ��G���W��

�ɔ�ׂăR�X�g���ł���ƍl������B

�@��^�g���b�N�p�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���ɉσo���u�^�C�~���O�@�\�𓋍ڂ��ċC���x�~�G���W�������邱��

�́A�ꉞ�A�\�ł���B����́A�]���̑�^�g���b�N�p�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���Ƀz���_�̃K�\�����G���W����

���l�̋z�r�C�n�̃��J�j�Y�����̗p���ċC���x�~�G���W��������Ηǂ��̂ł���B���̑�^�g���b�N�p�̉σo��

�u�^�C�~���O�����̋C���x�~�G���W���ł́A�ғ��C���̔r�C�K�X�G�l���M�[��L���ɗ��p���ă^�[�{�ߋ��@���쓮

�����邽�߁A��^�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W�����σo���u�^�C�~���O�V�X�e�����̗p���ċx�~����C���̋z�C

�ق�S���������邱�Ƃ��K�{�ƂȂ�B���̂��ߑ�^�g���b�N�p�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���p�̉σo���u�^�C

�~���O�V�X�e�������āA�D���p�̑�^�f�B�[�[���G���W���Ŏ��p������Ă����z�C�ًy�єr�C�ق�����܂��͓d��

�͂ō쓮������J�����X�V�X�e����K�\�����G���W���Ŏ��p������Ă����σo���u�^�C�~���O�@�\��V���ɊJ����

�邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B������^�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���p���σo���u�^�C�~���O�@�\���J��������^�^�[�{

�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�^�]�������ł����Ƃ��Ă��A�������σo���u�^�C�~���O�@�\���̗p���Ă��邽

�߂ɑ�^�g���b�N�p�̋C���x�~�G���W���͑啝�ȃR�X�g�����������A���i�Ƃ��Ďs��Ɏ�����邩�ǂ����͑�

���ɋ^��ł���B

�́A�ꉞ�A�\�ł���B����́A�]���̑�^�g���b�N�p�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���Ƀz���_�̃K�\�����G���W����

���l�̋z�r�C�n�̃��J�j�Y�����̗p���ċC���x�~�G���W��������Ηǂ��̂ł���B���̑�^�g���b�N�p�̉σo��

�u�^�C�~���O�����̋C���x�~�G���W���ł́A�ғ��C���̔r�C�K�X�G�l���M�[��L���ɗ��p���ă^�[�{�ߋ��@���쓮

�����邽�߁A��^�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W�����σo���u�^�C�~���O�V�X�e�����̗p���ċx�~����C���̋z�C

�ق�S���������邱�Ƃ��K�{�ƂȂ�B���̂��ߑ�^�g���b�N�p�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���p�̉σo���u�^�C

�~���O�V�X�e�������āA�D���p�̑�^�f�B�[�[���G���W���Ŏ��p������Ă����z�C�ًy�єr�C�ق�����܂��͓d��

�͂ō쓮������J�����X�V�X�e����K�\�����G���W���Ŏ��p������Ă����σo���u�^�C�~���O�@�\��V���ɊJ����

�邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B������^�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���p���σo���u�^�C�~���O�@�\���J��������^�^�[�{

�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�^�]�������ł����Ƃ��Ă��A�������σo���u�^�C�~���O�@�\���̗p���Ă��邽

�߂ɑ�^�g���b�N�p�̋C���x�~�G���W���͑啝�ȃR�X�g�����������A���i�Ƃ��Ďs��Ɏ�����邩�ǂ����͑�

���ɋ^��ł���B

�@����ɑ��A�M�҂���Ă����Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ł́A

�σo���u�^�C�~���O�@�\���s�v�Ȓ�R�X�g�̑�^�g���b�N�p�̋C���x�~�G���W�������p���ł����̂ł���B

�����āA�]���̃V���O���ߋ��@�����̃f�B�[�[���G���W����P���ɋC���x�~�^�]����σo���u�^�C�~���O

�����̋C���x�~�G���W���Z�p�ɔ�ׁA�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��

�Z�p�́A�i�i�ɔR��팸�ł���@�\������Ă��邱�Ƃ������ł���B���������āA��^�g���b�N�p�̃^�[�{

�ߋ��f�B�[�[���G���W���ɂ�����C���x�~�̃G���W���ɂ́A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i����

���J2005-54771�j���̗p���ׂ��ł����ƍl���Ă���B

�σo���u�^�C�~���O�@�\���s�v�Ȓ�R�X�g�̑�^�g���b�N�p�̋C���x�~�G���W�������p���ł����̂ł���B

�����āA�]���̃V���O���ߋ��@�����̃f�B�[�[���G���W����P���ɋC���x�~�^�]����σo���u�^�C�~���O

�����̋C���x�~�G���W���Z�p�ɔ�ׁA�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��

�Z�p�́A�i�i�ɔR��팸�ł���@�\������Ă��邱�Ƃ������ł���B���������āA��^�g���b�N�p�̃^�[�{

�ߋ��f�B�[�[���G���W���ɂ�����C���x�~�̃G���W���ɂ́A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i����

���J2005-54771�j���̗p���ׂ��ł����ƍl���Ă���B

�S�D�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̗��_�̂܂Ƃ�

�@��^�g���b�N�E�g���N�^�̃f�B�[�[���G���W����DDF�G���W���i�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G

���W���Q�Ɓj�ɂQ�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��K�p�����ꍇ�̗��_����

���̕\�ɂ܂Ƃ߂��B

���W���Q�Ɓj�ɂQ�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��K�p�����ꍇ�̗��_����

���̕\�ɂ܂Ƃ߂��B

| |

|

|

| �f

�B �b �[ �� �G �� �W �� |

|

�������������u��p�����팸�v����сu�T�C�N�������̌���v�ɂ���R���CO�Q�̍�

�� |

�����������̔r�C�K�X���x�̍������ɂ���ĔA�fSCR�G�}�̂m�n���팸�@�\����

�コ���A�G���W�����������̍X�Ȃ�m�n���ጸ������ ���|�X�g���ˍĐ����܂���HC�r�C�Ǖ��ˎ���DPF���u�ɂ����āA���������̔r�C

�K�X���x�̍������ɂ���ăt�B���^�[�̎��ȍĐ��^�]�̈���g�債�A�|�X�g���˂܂��� HC�r�C�Ǖ��˂ɂ��t�B���^�[�̋����Đ��̉������A�t�B���^�Đ��ŘQ���R ���̍팸���\ �����������̔r�C�K�X���x�̍������ɂ���ă^�[�{�R���p�E���h���̔r�C�o�K�X�G

�l���M�����鑕�u�̌��������コ���A�G���W�����������̍X�Ȃ�R����P���� �� |

||

D D F �G �� �W �� |

��������[�ꕔ�̋C���Q�͋x�~]

|

�������������u��p�����팸�v����сu�T�C�N�������̌���v�ɂ���R���CO�Q�̍�

��

|

�����������̔r�C�K�X���x�̍������ɂ��A�A�fSCR�G�}�̃G���W����������

�̍X�Ȃ�m�n���ጸ�@�\�� �����������̔r�C�K�X���x�̍������ɂ��A���������̎_���G�}�̍������ɂ�

��HC�팸���\ �����������̔r�C�K�X���x�̍������ɂ���ă^�[�{�R���p�E���h���̔r�C�o�K�X�G

�l���M�����鑕�u�̌��������コ���A�G���W�����������̍X�Ȃ�R����P���� �� |

�@�M�҂���Ă��Ă����Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�C��

�x�~�G���W���́A�i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ����ăG���W���ł̉^�]�p�x�̍����A�N�Z���y�_��������

��Accel���T�O���ߖT�₻��ȉ��̃G���W���^�]�̈�ł́A�A�f�r�b�q�G�}�̊������ɂ��啝�Ȃm�n����

���̋@�\������A�܂��A�s�s�����s���[�h�i�i�d�O�T���[�h�j�Ɠs�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬

���[�h�j�̔R��]���̃G���W���ɔ�ׂđ啝�ɉ��P�ł��邽�߂ɏd�ʎԃ��[�h�R��l���]���̃G���W����

���ڂ����ꍇ�ɔ�ׂĂT�`�P�O�����팸�ł������������B���̂��߁A���̋C���x�~�G���W���i�������J

2005-54771�j���A�啝���R����P�Ƃm�n���팸�𗼕����\�ɂ���ꋓ�����̗D�ꂽ�Z�p���B

�x�~�G���W���́A�i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ����ăG���W���ł̉^�]�p�x�̍����A�N�Z���y�_��������

��Accel���T�O���ߖT�₻��ȉ��̃G���W���^�]�̈�ł́A�A�f�r�b�q�G�}�̊������ɂ��啝�Ȃm�n����

���̋@�\������A�܂��A�s�s�����s���[�h�i�i�d�O�T���[�h�j�Ɠs�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬

���[�h�j�̔R��]���̃G���W���ɔ�ׂđ啝�ɉ��P�ł��邽�߂ɏd�ʎԃ��[�h�R��l���]���̃G���W����

���ڂ����ꍇ�ɔ�ׂĂT�`�P�O�����팸�ł������������B���̂��߁A���̋C���x�~�G���W���i�������J

2005-54771�j���A�啝���R����P�Ƃm�n���팸�𗼕����\�ɂ���ꋓ�����̗D�ꂽ�Z�p���B

�@���̏�A�����Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����́A�ŋ߂̑�^�D��

�ōL�����{����Ă��錸���^�q���̍X�Ȃ�R�����ɂ��D�ꂽ���ʁE���\���ł���Z�p�ł���B�����

���ẮA�G���W���̋C���x�~�́A�����^�q���̍X�Ȃ�R����オ�\�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA��

���̂��鏔���͌䗗�������������B

�ōL�����{����Ă��錸���^�q���̍X�Ȃ�R�����ɂ��D�ꂽ���ʁE���\���ł���Z�p�ł���B�����

���ẮA�G���W���̋C���x�~�́A�����^�q���̍X�Ȃ�R����オ�\�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA��

���̂��鏔���͌䗗�������������B

�@�Ō�ɁA��L�{�����Ō�蓙���������܂�����A���[�����ɂĂ��w�E�������܂��B�܂��A�^��_�A������A�䊴�z

���A�ǂ̂悤�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă���������

���B

���A�ǂ̂悤�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă���������

���B

|

|