|

�Ջ��l�̃A�C�f�A

�g�b�v�y�[�W�ɖ߂��@�@�@�@�T�C�g�}�b�v

|

�ŏI�X�V���F2016�N7��1��

|

�P�D��^�g���b�N�̕���ł́A�̂��瑱���Ă��郁�[�J�Ԃ�����ȔR����P�̋���

�@��^�g���b�N�́A���{�̌o�ϊ����Ɛ����̕����ʂł̎����S���Ă��邱�Ƃ͒N�����F�߂�Ƃ���ł���B��k��

�ג����`������Ă�����{�ł̑S���I�ȉݕ��A�����s�����߁A��^�g���b�N�̏ꍇ�ɂ͈����1000km�ȏ�����s��

�邱�Ƃ��������͂Ȃ��B��ʓI�ɒ������A���Ɏg�p����邱�Ƃ̑�����^�g���b�N�͂P��������̔R������ʂ������B

���ɔR��̗���^�g���b�N���w�����Ă��܂����^����Ђ́A���̓�����^�s�o��̑���S���邱�ƂɂȂ�B��

�̂悤�ȏ�ԂɊׂ邱�Ƃ�����邽�߁A�^����Ђ͍w�������g���b�N�̔R���������ɊĎ����Ă���̂ł���B��

�̂悤�ɁA�g���b�N�̔R��̗ǔۂ��^����Ђ̎��v�ɉe�����邱�Ƃ���A�̂���^����Ђ̓g���b�N���[�J�ɑ��ď�

�ɔR��팸���������߂Ă���B���̂悤�ȉ^���ƊE�Ɋe���[�J�����Ђ̃g���b�N�鍞�ލۂ̑傫�ȕ���ƂȂ��

���R����ゾ�B�����������Ƃ���A�e�g���b�N���[�J�̏d�v�Ȍ����J���ۑ�̈�́A���̎���ł��K����������

����e�[�}���A�g���b�N�́w�R�����x�ł���B�t�Ɍ����A�R��̗��g���b�N��̔����Ă��܂������[�J�́A���̌��

�̔��ɂ����ăV�F�A��ቺ�����Ă��܂��s�K�Ɍ������Ă��܂����ƂɂȂ�B

�ג����`������Ă�����{�ł̑S���I�ȉݕ��A�����s�����߁A��^�g���b�N�̏ꍇ�ɂ͈����1000km�ȏ�����s��

�邱�Ƃ��������͂Ȃ��B��ʓI�ɒ������A���Ɏg�p����邱�Ƃ̑�����^�g���b�N�͂P��������̔R������ʂ������B

���ɔR��̗���^�g���b�N���w�����Ă��܂����^����Ђ́A���̓�����^�s�o��̑���S���邱�ƂɂȂ�B��

�̂悤�ȏ�ԂɊׂ邱�Ƃ�����邽�߁A�^����Ђ͍w�������g���b�N�̔R���������ɊĎ����Ă���̂ł���B��

�̂悤�ɁA�g���b�N�̔R��̗ǔۂ��^����Ђ̎��v�ɉe�����邱�Ƃ���A�̂���^����Ђ̓g���b�N���[�J�ɑ��ď�

�ɔR��팸���������߂Ă���B���̂悤�ȉ^���ƊE�Ɋe���[�J�����Ђ̃g���b�N�鍞�ލۂ̑傫�ȕ���ƂȂ��

���R����ゾ�B�����������Ƃ���A�e�g���b�N���[�J�̏d�v�Ȍ����J���ۑ�̈�́A���̎���ł��K����������

����e�[�}���A�g���b�N�́w�R�����x�ł���B�t�Ɍ����A�R��̗��g���b�N��̔����Ă��܂������[�J�́A���̌��

�̔��ɂ����ăV�F�A��ቺ�����Ă��܂��s�K�Ɍ������Ă��܂����ƂɂȂ�B

�@���́A�R����ɂ��}���Ȕ̔��V�F�A�̒ቺ�́A���ɑ�^�g���b�N�̕���ɂ����Ē������B���̔̔��V�F�A��ቺ

�������g���b�N���[�J�����N��Ƀ��f���`�F���W���s���ĔR������P������^�g���b�N��̔��o����悤�ɂȂ����Ƃ���

���A���̔̔��V�F�A�����̃��x���܂ʼn���܂ł�10�N���x�̍Ό���v���Ă��܂��Ɖ]���Ă���B���̂悤�ɑ�^

�g���b�N�ɂƂ��Ă̔R��̈����́A�g���b�N���[�J�Ƃ��Ă̒v�����ɂȂ肩�˂Ȃ����Ƃ���A�g���b�N���[�J�̔R����P��

�i���ɑ����u�J���ۑ�v�ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B

�������g���b�N���[�J�����N��Ƀ��f���`�F���W���s���ĔR������P������^�g���b�N��̔��o����悤�ɂȂ����Ƃ���

���A���̔̔��V�F�A�����̃��x���܂ʼn���܂ł�10�N���x�̍Ό���v���Ă��܂��Ɖ]���Ă���B���̂悤�ɑ�^

�g���b�N�ɂƂ��Ă̔R��̈����́A�g���b�N���[�J�Ƃ��Ă̒v�����ɂȂ肩�˂Ȃ����Ƃ���A�g���b�N���[�J�̔R����P��

�i���ɑ����u�J���ۑ�v�ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B

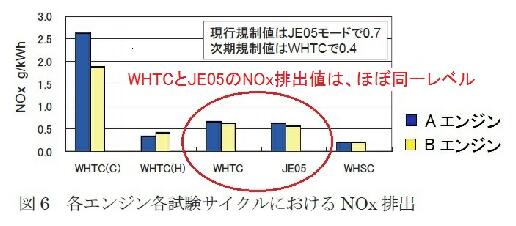

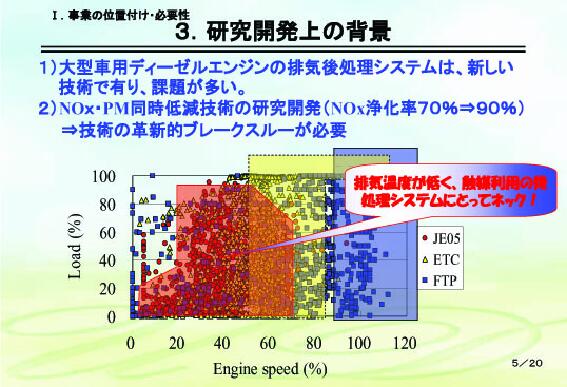

�Q�D�f�B�[�[���G���W���ɂ�����r�o�K�X�ጸ�ƔR����P

�@�f�B�[�[���G���W���ł́A�m�n���͔R�Ď����̔R�Ă̋Ǖ��I�ȍ����̗̈�Ő�������A�o�l�i�p�[�e�B�L�����C�g�j��

�j�ƂȂ�J�[�{���A�X���[�N����тb�n�͔R�Ď����̋Ǖ��I�Ȏ_�f�s���̗̈�Ő�������A�o�l�\�����̂g�b�i���R

�R���j�͔R�Ď����̉Ή��`�d�̓��B�ł��Ȃ��R���̉ߏ��ߗ̈�Ő��������Ɖ]���Ă���B���̂��߁A�f�B�[

�[���G���W���̂m�n���A�g�b�A�b�n�A�o�l����тo�l�̔r�o�K�X���팸���邽�߂ɂ́A�R�Ē��̔R�Ď����̍����̈�A

�_�f�s���̈您��єR���̉ߏ��ߗ̈���ł�����菭�Ȃ�����悤�ȔR�Ă������邽�߂ɁA�R�Ď����̋�C�ʂ�

���₵�A�R���̔�������ǍD�ȕ��z��}���č����C�̌`���𑣐i���A���S�ȔR�Ăɋ߂Â��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B

�j�ƂȂ�J�[�{���A�X���[�N����тb�n�͔R�Ď����̋Ǖ��I�Ȏ_�f�s���̗̈�Ő�������A�o�l�\�����̂g�b�i���R

�R���j�͔R�Ď����̉Ή��`�d�̓��B�ł��Ȃ��R���̉ߏ��ߗ̈�Ő��������Ɖ]���Ă���B���̂��߁A�f�B�[

�[���G���W���̂m�n���A�g�b�A�b�n�A�o�l����тo�l�̔r�o�K�X���팸���邽�߂ɂ́A�R�Ē��̔R�Ď����̍����̈�A

�_�f�s���̈您��єR���̉ߏ��ߗ̈���ł�����菭�Ȃ�����悤�ȔR�Ă������邽�߂ɁA�R�Ď����̋�C�ʂ�

���₵�A�R���̔�������ǍD�ȕ��z��}���č����C�̌`���𑣐i���A���S�ȔR�Ăɋ߂Â��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B

�@���a47�N�V���̃f�B�[�[���Ԃ̍����K���J�n�i�R���[�h�@�j�ȗ��A�f�B�[�[���G���W���̌����J���̖ړI�͂����

�ł̔R����P�ɐV���ɔr�o�K�X�팸�̌����ڕW����������B�r�o�K�X�팸�ɂ͔R�ĉ��P���K�{�ł��邽�߁A����

�����ɂ̓��[�J�E�����@�ւ̃f�B�[�[���G���W���̌����J���͔R�����Ɣr�o�K�X�팸�̂��߂̔R�ĉ��P�ɑS��

���X�����ꂽ�ė����悤�Ɏv����B�ŋ߂ł́A�f�B�[�[���G���W���̌����J���ɂ͔R�ĉ��P�ɔA�f�r�b�q�G�}��c

�o�e���u�Ȃǂ̔r�o�K�X�㏈���������A�\�P�Ɏ������Z�p�ɂ�茻�݂̔R��Ɣr�o�K�X���\������^�f�B�[�[��

�g���b�N�����p�����ꂽ�̂ł���B

�ł̔R����P�ɐV���ɔr�o�K�X�팸�̌����ڕW����������B�r�o�K�X�팸�ɂ͔R�ĉ��P���K�{�ł��邽�߁A����

�����ɂ̓��[�J�E�����@�ւ̃f�B�[�[���G���W���̌����J���͔R�����Ɣr�o�K�X�팸�̂��߂̔R�ĉ��P�ɑS��

���X�����ꂽ�ė����悤�Ɏv����B�ŋ߂ł́A�f�B�[�[���G���W���̌����J���ɂ͔R�ĉ��P�ɔA�f�r�b�q�G�}��c

�o�e���u�Ȃǂ̔r�o�K�X�㏈���������A�\�P�Ɏ������Z�p�ɂ�茻�݂̔R��Ɣr�o�K�X���\������^�f�B�[�[��

�g���b�N�����p�����ꂽ�̂ł���B

| |

|

|

| |

|

�s�X�g���L���r�e�B�`��̍œK�� |

| �R�����˕ق̃V�����_���S���{�S�ى� | ||

| |

|

�R�����˂̍������{���i���ˉ� |

| |

|

|

| |

|

�^�[�{�ߋ��@�̌�������{VG�^�[�{�������E�G�X�g�Q�[�g�� |

| �C���^�[�N�[���� | ||

| |

|

|

| |

�@����܂ł̃f�B�[�[���G���W���ɂ�����r�o�K�X�ጸ�ƔR����P�́A���N�ɂ킽���Č������ǂ��������Ă�����

�Ƃ������Č��݂ł͌��E�ɋ߂Â��Ă���A��L�̃G���W���{�̂̋Z�p���ǂł͔R����P��������Ȃ��Ă��Ă�

��B�܂��A�p�e�B�L�����[�g�K�����������Ȃ����V�����K���iH17�N�j�ȍ~�̔r�C�K�X�K���ł́A�p�e�L�����[�g�팸��

���߂ɍ̗p���ꂽ�|�X�g���ˍĐ���DPF���u��r�C�Ǖ��ˍĐ�����DPF���u�́A���炩�ɔR��̈������������u

�ł���ɂ�������炸�A������g�킴��Ȃ��ƂȂ��Ă��Ă���̂ł����B

�Ƃ������Č��݂ł͌��E�ɋ߂Â��Ă���A��L�̃G���W���{�̂̋Z�p���ǂł͔R����P��������Ȃ��Ă��Ă�

��B�܂��A�p�e�B�L�����[�g�K�����������Ȃ����V�����K���iH17�N�j�ȍ~�̔r�C�K�X�K���ł́A�p�e�L�����[�g�팸��

���߂ɍ̗p���ꂽ�|�X�g���ˍĐ���DPF���u��r�C�Ǖ��ˍĐ�����DPF���u�́A���炩�ɔR��̈������������u

�ł���ɂ�������炸�A������g�킴��Ȃ��ƂȂ��Ă��Ă���̂ł����B

�@�����|�X�g���ˍĐ���DPF���u���|�X�g���˂��A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR���

��h�~�j�ɏڍׂɐ������Ă���悤�ɁA�V�����_�̒��ŔR����R�₷���Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��A�|�X�g���˂̔R���͐G�}��

�_�������邱�Ƃɂ���Ĕr�C���x��600���O��ɏ㏸�����A�c�o�e�ɑ͐ς����p�e�B�L�����[�g�R�Ă��A�������邽�߂�

���̂ł���B���̃|�X�g���ˎ�DPF���u�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N�������g�p�����l�����W�n��̏W�z��

�����ł͔��i�E��~���p�ɂɍs���邽�߂ɃG���W������̃p�e�L�����[�g�r�o�ʂ��������邱�Ƃ���A�|�X�g����

�ɂ��t�B���^�̍Đ����p�ɂɍs�����Ƃ��K�v�ƂȂ�B���̃|�X�g���˂ɂ��DPF�̎����Đ��̕p�x�ɔ�Ⴕ�ĔR��

���Q���邽�߁A�|�X�g���ˍĐ���DPF���ڂ̐V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ł́A�����s�R

��������������Ă��܂��̂��B�ܘ_�A�r�C�Ǖ��ˍĐ�����DPF���u�ł��ADPF�̎����Đ��̕p�x�ɔ�Ⴕ�ĔR��

���Q���邱�Ƃ́A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�����l�ł���B

��h�~�j�ɏڍׂɐ������Ă���悤�ɁA�V�����_�̒��ŔR����R�₷���Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��A�|�X�g���˂̔R���͐G�}��

�_�������邱�Ƃɂ���Ĕr�C���x��600���O��ɏ㏸�����A�c�o�e�ɑ͐ς����p�e�B�L�����[�g�R�Ă��A�������邽�߂�

���̂ł���B���̃|�X�g���ˎ�DPF���u�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N�������g�p�����l�����W�n��̏W�z��

�����ł͔��i�E��~���p�ɂɍs���邽�߂ɃG���W������̃p�e�L�����[�g�r�o�ʂ��������邱�Ƃ���A�|�X�g����

�ɂ��t�B���^�̍Đ����p�ɂɍs�����Ƃ��K�v�ƂȂ�B���̃|�X�g���˂ɂ��DPF�̎����Đ��̕p�x�ɔ�Ⴕ�ĔR��

���Q���邽�߁A�|�X�g���ˍĐ���DPF���ڂ̐V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ł́A�����s�R

��������������Ă��܂��̂��B�ܘ_�A�r�C�Ǖ��ˍĐ�����DPF���u�ł��ADPF�̎����Đ��̕p�x�ɔ�Ⴕ�ĔR��

���Q���邱�Ƃ́A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�����l�ł���B

�@���̂��߁A�V�����K���iH17�N�j�K�����|�X�g���ˎ�DPF���u�𓋍ڂ������^�f�B�[�[���g���b�N�́A�ȑO�̋K����

�����V�Z���K���iH15�N)�K�����|�X�g���ˎ�DPF���u�𓋍ڂ��Ă��Ȃ����^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׁA�����s�R��

���R�O���O����������Ă���̂ł���B���̂��Ƃ́A�r�C�Ǖ��ˍĐ�����DPF���u�ł��S�����l�ł���B

�����V�Z���K���iH15�N)�K�����|�X�g���ˎ�DPF���u�𓋍ڂ��Ă��Ȃ����^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׁA�����s�R��

���R�O���O����������Ă���̂ł���B���̂��Ƃ́A�r�C�Ǖ��ˍĐ�����DPF���u�ł��S�����l�ł���B

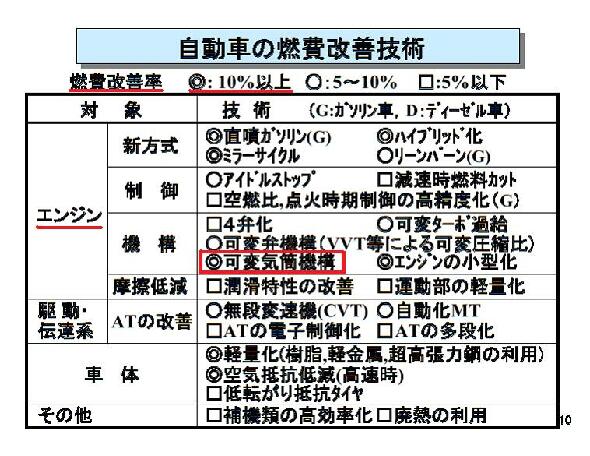

�R�D�J�������܂߂���v�ȃf�B�[�[���G���W���̔R����P�̋Z�p

�@�\�Q�́A�Љ�{�����R�c�������E��ʐ����R�c���ʑ̌n�����������E��X����c�����i2008�N

2��14���i�o�T�Fhttp://www.mlit.go.jp/singikai/koutusin/koutu/kankyou/goudou9/080214/03.pdf�j���L�ڂ���Ă���

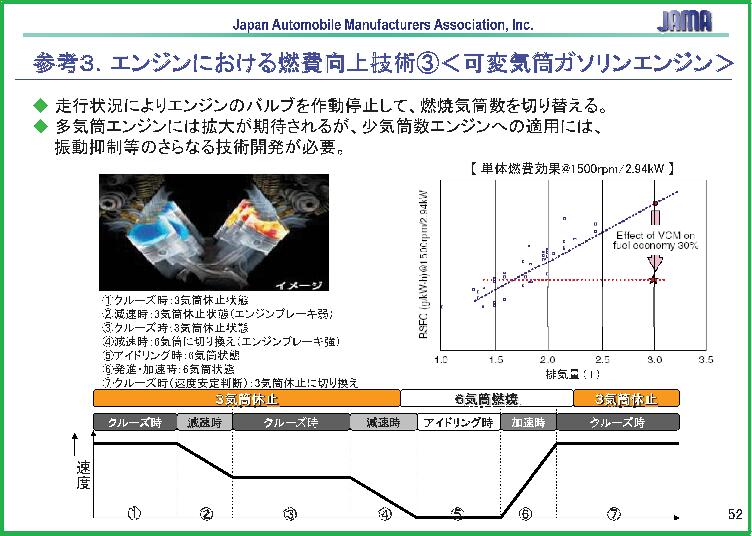

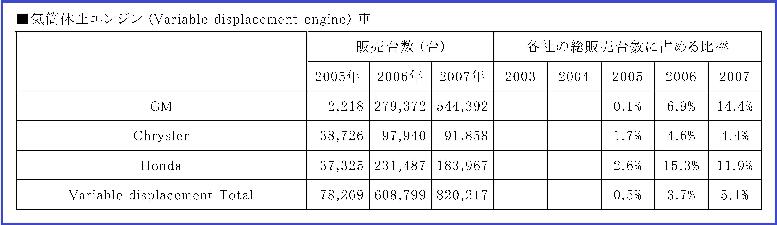

�f�B�[�[���G���W������уK�\�����G���W���₻���͌��Ƃ��鎩���Ԃ̎�v�ȔR��팸�Z�p��������Ă���B

2��14���i�o�T�Fhttp://www.mlit.go.jp/singikai/koutusin/koutu/kankyou/goudou9/080214/03.pdf�j���L�ڂ���Ă���

�f�B�[�[���G���W������уK�\�����G���W���₻���͌��Ƃ��鎩���Ԃ̎�v�ȔR��팸�Z�p��������Ă���B

���F�Ԏ��͕M�҂̒NjL�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

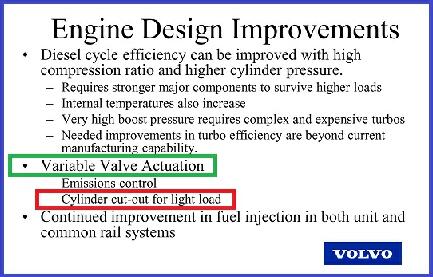

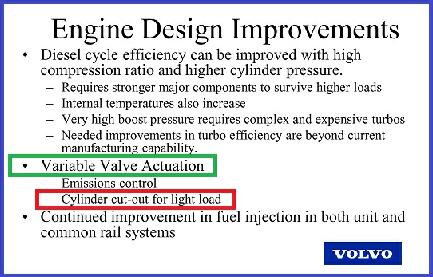

�@�\�Q�ɂ����ĂP�O���ȏ�̃G���W���R�����ł���ƋL�ڂ���Ă���Z�p�̒��ŁA�f�B�[�[���G���W���K�p�\��

�R����P�Z�p�Ƃ��Ă̓n�C�u���b�h���A�~���[�T�C�N���A�ϋC���@�\�i�C���x�~�G���W�����j����уG���W���̏��^

���ł���B�����̒��̉ϋC���@�\�i�C���x�~�G���W�����j�ȊO�̋Z�p�ł́A�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W����

�ڂ�����^�g���b�N�łP�O���ȏ�̔R����P��}�邱�Ƃ́A����Ǝv����B���̗��R���ȉ��̕\�R�Ɏ������B

�R����P�Z�p�Ƃ��Ă̓n�C�u���b�h���A�~���[�T�C�N���A�ϋC���@�\�i�C���x�~�G���W�����j����уG���W���̏��^

���ł���B�����̒��̉ϋC���@�\�i�C���x�~�G���W�����j�ȊO�̋Z�p�ł́A�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W����

�ڂ�����^�g���b�N�łP�O���ȏ�̔R����P��}�邱�Ƃ́A����Ǝv����B���̗��R���ȉ��̕\�R�Ɏ������B

| |

|

| |

�@�]���̓s�s�����s�̏�p�Ԃł́A�R��̗��K�\�����G���W���̒ᕉ�ׂł̉^�]�����p�����

���߁A�K�\�����G���W����p�Ԃ̔R������Ȃ����������B�n�C�u���b�h�V�X�e���̏�p�Ԃ́A

�ᕉ�ׂ̃G���W���̉^�]�̈�����[�^�[�쓮�ő�ւ��ĔR��̈����K�\�����G���W���̒ᕉ�^�]

���ł��邾�����Ȃ����邱�Ƃɂ���ĔR����P���\�ɂ������̂ł���B

�@����A���^�f�B�[�[���g���b�N�́A��p�Ԃ����p���[�E�G�C�g���V�I�i�G���W���o�͓������

GVW[�ԗ����d��]�j�����{���傫���B���̂��߁A������^�f�B�[�[���g���b�N�ł́A��p�Ԃ̏ꍇ

�����f�B�[�[�����W����������ʼn^�s����邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA�R������̗��ᕉ��

�^�]�̕p�x�����Ȃ����^�g���b�N�ł́A�ᕉ�ׂ̃G���W���̉^�]�̈�����[�^�[�쓮�ő�ւ���

�n�C�u���b�h�V�X�e�������Ă����[�^�[�쓮����g�ł���@����Ȃ����߁A�n�C�u���b�h

�V�X�e���ɂ��R����P�̌��ʂ��\���ɔ����ł��Ȃ����ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA���^�f�B�[�[��

�g���b�N�ł��u���[�L�G�l���M�[������ꍇ�������āA�G���W���쓮�̑��s�ɂ�����R��팸��

�قƂ�ǂł��Ȃ����߁A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł̓n�C�u���b�h��p�Ԃ̂悤�ȓs�s�����s

�ł̔R��̉��P�͍����ł���B

�@�܂��A��^�f�B�[�[���g���b�N�́A���^�f�B�[�[���g���b�N�����p���[�E�G�C�g���V�I�i�G���W��

�o�͓������GVW[�ԗ����d��]�j�����{���傫���A�������s�s�Ԃ̍������H��M���̏��Ȃ�

�n�������̘A�������������s����̂̂ł���B���̂����A��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł́A

���i�E��~�̑����s�s�����s�̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�����X�ɔR����P�ł��Ȃ�

���Ƃ͖��炩�ł���B���������āA��^�g���b�N��Ώۂɍl�����ꍇ�ɂ́A�n�C�u���b�h��

�ɂ��P�O���ȏ�̔R����P���\�Ƃ���}�R�̋L�ڂɂ͋^�₪����ƍl�������B

���������āA�����i���A��^�n�C�u���b�h�g���b�N���L�����y���čs�����Ƃ́A�L�蓾�Ȃ��ƍl����

�ԈႢ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B

(�ڍׂ����^�n�C�u���b�h �g���b�N�͏�p�Ԃ̂悤�ȔR����P���������Q�Ɓj�@

|

| |

�@���݁A�K�\�����G���W���Ŏ��p������Ă���~���[�T�C�N���́A�z�C�ق̑������͒x���ɂ����

���k�s���ɔ�ׂĖc���s�������A�쓮�K�X�̖c������P�ȏ�ɑ傫�����ăG���W���̃T�C�N�� ���������サ�ĔR������P�ł���悤�ɂ������̂ł���B���̃~���[�T�C�N���̉^�]���ɂ͎����� �s���e�ς��������Ȃ邽�߁A���r�C�ʂɌ��������G���W���̍ő�o�́i�ő�g���N�j���o�͂���Ȃ� ���ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA�~���[�T�C�N���^�]�͕������^�]���݂̂ɉ^�]�ł���^�]�`�Ԃƌ��� �����x���Ȃ��B�g���^�̃v���E�X�̂悤�ȃn�C�u���b�h�V�X�e���ł́A�G���W���̍ő�g���N���K�v�� �������ɂ̓��[�^�쓮�͂�t�����邱�Ƃɂ���āA�~���[�T�C�N���G���W���̃n�C�u���b�h��p�Ԃ� �ʏ�̃K�\�����G���W���̏�p�ԂƓ����ɑ��s���\���m�ۂ��Ă���̂�����ł���B �@�܂��A�n�C�u���b�h�V�X�e���̖����]���̎����ԂɃ~���[�T�C�N���G���W���𓋍ڂ���ꍇ�ɂ́A �z�C�ق̉σo���u�^�C�~���O�@�\���̗p���邱�Ƃɂ���ď]���̃G���W���Ɠ����̍ő�o�� �i�ő�g���N�j�邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̉σo���u�^�C�~���O�@�\��������~���[�T�C�N�� �V�X�e�����f�B�[�[���G���W���ɓK�p�����ꍇ�A�~���[�T�C�N���^�]���̈��k��̑啝�Ȓቺ�� �����邽�߁A���k���x�̒ቺ�������Čy���̎��Ȓ����s�\�ɂȂ�B���̂��߁A�f�[�[���G���W�� �ł̓K�\�����G���W���̃��x���܂ō����c����ʼn^�]���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����̔��p�f�B�[�[�� �G���W���ɂ�����~���[�T�C�N���̔R����P�͂Q�����x�ɗ��܂��Ă���̂�����ł���B (�o�T�@http://niigata-power.com/whats_new/080924_AHX.html�j ���������āA�z�C�ق̉σo���u�^�C�~���O�@�\��p�����~���[�T�C�N���V�X�e�����f�B�[�[�� �G���W���ɓK�p�����ꍇ�ł��R����P�͐��p�[�Z���g���x�ɗ��܂邽�߁A�~���[�T�C�N�� �ł͂P�O���ȏ�̔R����P���\�Ƃ���\�R�̋L�ڂ́A��^�f�B�[�[���g���b�N��Ώ� �Ƃ����ꍇ�ɂ͌��ƌ��ĊԈႢ�Ȃ����낤�B |

| |

�@��ʓI��660cc�̔r�C�ʐ���������y�����Ԃ́A�ԗ����d�ʂ��������1000�����̏��^��p��

�������s�R����X��������B����͌y�����ԃG���W���̃g���N�����^��p�ԃG���W���̃g���N �����Ⴂ���߁A�y�����Ԃ����^��p�Ԃ������ϓI�ɃG���W���̍���]���ő��s������Ȃ� ���߂ł���B�������A�y�����Ԃ�660cc�̃G���W���ߋ����Ē��]�����܂߂đS�ẴG���W����] �̈�̃g���N�����^��p�Ԃ�1000�����̃G���W���Ɠ���ɂȂ�悤�ɂ���A��A�y�����Ԃ� �R��͏��^��p�Ԃ̔R������P���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�y�����Ԃ�660cc�̃G���W���ߋ����� ���]�����܂߂đS�ẴG���W����]�̈�̃g���N�����^��p�Ԃ�1000�����̃G���W���Ɠ���� ����ɂ́A�u�e�ʂ̈قȂ�Q��̃^�[�{�ߋ��@��ɔz���Q�i�ߋ��V�X�e���v���̗p���邩�A �Ⴕ���́u�@�B���ߋ��ƃ^�[�{�ߋ��̑g�ݍ��킹���ߋ��V�X�e���v���̗p����K�v������B �@���̂悤�Ɂu�Q�i�ߋ��V�X�e���v��u�@�B���ߋ��ƃ^�[�{�ߋ��̑g�ݍ��킹���ߋ��V�X�e���v�� �p�����G���W���_�E���T�C�W���O�ł̓G���W���̑啝�ȏ��^���ɂ��R��팸���\�ł��邪�A �R�X�g�ʂ�����p���̖ʂł͖�肪����̂ł͂Ȃ����낤���B���������āA��^�g���b�N�ɂ����� �G���W���̏��r�C�ʉ��́A���s���\�̒ቺ�����e�ł���͈͂Ɏ��܂�30�����x�̃_�E�� �T�C�W���O�����E�ł͖������ƍl������B�܂��A�A�G���W�����^���ɂ��r�C�u���[�L�̐��\ �ቺ�́A��^�g���b�N�ɂ����Ă͒v���I�ȕs����邱�ƂɂȂ�B���̕s���h�~���邽�߁A �G���W�����^���ɂ��r�C�u���[�L�̐��\�ቺ��h�~���邽�߂ɁA�d�C���A�i�v���Ύ��܂��� �������̃��^�[�_��V���ɒlj��܂��͑�^����}��K�v������B���̃��^�[�_�̒lj����^���́A �R�X�g�A�b�v��ԗ��d�ʂ̑����v���ƂȂ�A��^�g���b�N�ɂƂ��čD�܂������Ƃł͂Ȃ��B �@�G���W���̏��^���ɂ��\���ȔR����P�́A���^������O�̃G���W���Ɠ���̃g���N�����i�o�� �����j���m�ۂł��Ă��邱�Ƃ��O��ł���B�S�ẴG���W�����^�[�{�ߋ��d�l�̑�^�g���b�N�p �f�B�[�[���G���W���̐��E�ɂ����āA�G���W���̏��^���ɂ��R��팸��}�邽�߂ɂ́A ���r�C�ʂɂ��ăG���W���̓����ō����͂�啝�ɑ��������ďo�͂��ێ�����K�v������B �߂������A����ɂ킽��G���W���Z�p�i�ޗ��Z�p�A�V�[���Z�p�A�g���C�|���W�Z�p�j�� �S����ł̋Z�p�J�������ٓI�ɐi�W����Ƃ͍l������Ƃ���A����̃f�B�[�[���g���b�N �̃G���W���̍ő�g���N�Ȑ��i�o�͓����j��傫���ቺ�����Ȃ��ŃG���W�����i�i�ɏ��^�� ���邱�Ƃ́A�����_�ł͓�����Ƃł͂Ȃ����ƍl������B���������āA�G���W���̏��^�� �ɂ���ĂP�O���ȏ�̔R����P���\�Ƃ���\�R�̋L�ڂ͌��̂悤�Ɏv����̂ł����B |

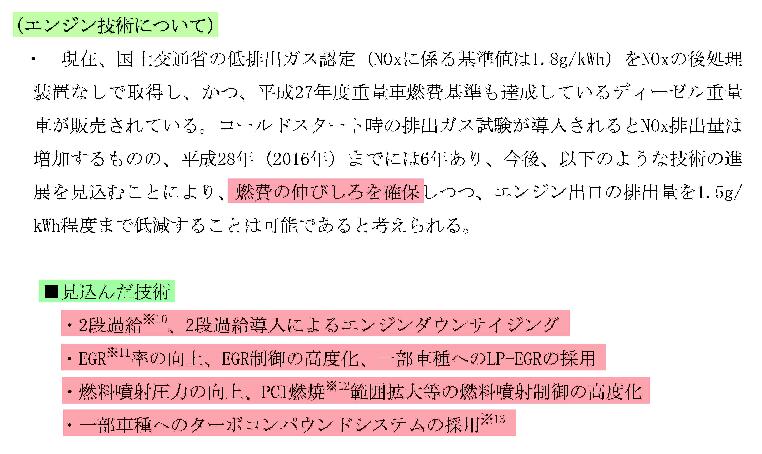

�@�܂��A�]������^�f�B�[�[���g���b�N�ɂƂ��Ă͔R����P���ŏd�v�̉ۑ�ł��邽�߁A����̃g���b�N���[�J�ł���

�ɐV�����f�B�[�[���G���W���̔R�����Z�p�̊J���ɒ��킵�Ă���悤���B�f�B�[�[���G���W���̔R����P�Ɋ֘A

���A�^�[�{�R���p�E���h�A��i�ߋ�����тk�o�k�@�d�f�q�iLow Pressure Loop EGR�j���J�����s���Ă���A�ꕔ���[�J

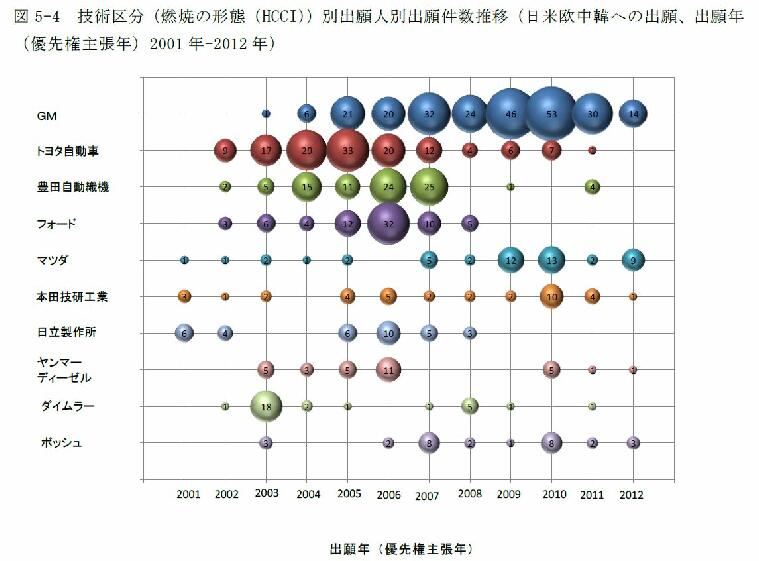

�ł͂�������ɏ��i�����ĂƂ��������B�i�\�S�Q�ƕ��j

�ɐV�����f�B�[�[���G���W���̔R�����Z�p�̊J���ɒ��킵�Ă���悤���B�f�B�[�[���G���W���̔R����P�Ɋ֘A

���A�^�[�{�R���p�E���h�A��i�ߋ�����тk�o�k�@�d�f�q�iLow Pressure Loop EGR�j���J�����s���Ă���A�ꕔ���[�J

�ł͂�������ɏ��i�����ĂƂ��������B�i�\�S�Q�ƕ��j

| |

|

|

|

| |

�V���ɔr�C�K�X

�̃G�l���M�[�� ��������� �^�[�r����t�� ���A������� �G�l���M�[�� �G���W������ �Ƃ��Ď��o�� ���u |

�@����^�[�r���̓����̔r�C�K�X�͒ቷ�E�ሳ�ł��邽�߁A�r�C�K�X

�̃G�l���M�[�̃|�e���V�������Ⴂ�B���̂��ߔr�C�K�X�̑̐ϗ��� �������A����^�[�r���͑�^�����K�v�ƂȂ�B���̌��ʃR�X�g�������A ���ԗ����ڂ��e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�܂��A�R����P�́A�������� ���肳����ɁA���̍����ח̈�ɂ�����R�0�`1.5�����x�� ���P��邾���Ƃ̂��Ƃł���B���������āA�^�[�{�R���p�E���h �ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��l�̉��P�́A�����ח̈�ɂ�����R����P �̔����ȉ��A����0�`0.7���ȉ��ł͂Ȃ����Ɛ��������B �@���������āA���̃^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�́A�R�����ł͖����A �����ő刳�͂��㏸�����邱�Ɩ����o�͂������ł����i�ł��� ���Ƃ��ő�̓����ł���B���������āA�R����P�̖ʂ��猩��A �R�X�g�p�[�t�H�[�}���X�̒Ⴂ�Z�p�Ɖ]����B (�ڍׂ��^�[�{�R���p�E���h�́A��^�g���b�N�̑��s�R��̉��P������� �Z�p���I�A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�� �������������Q�Ɓj�@ |

�{���{�A�f�g���C�g

�f�B�[�[���̑�^ �g���b�N�p�G���W�� �ɍ̗p����Ă���B |

| |

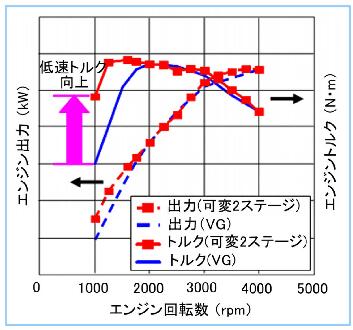

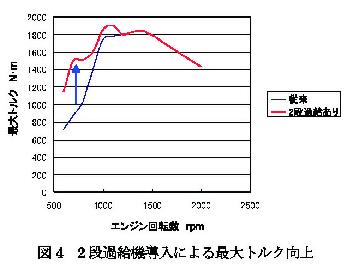

�Q��̃^�[�{

�ߋ��@�� �ɔz�u���� ��i�K�ʼnߋ� ����V�X�e�� �܂��� �؊��ق𑽗p ���ăG���W�� ����̔r�C�K�X�̗� ��𐧌�\ �ɂ��ď��^�� ��^�̃^�[�{ �ߋ��@����� �Ⴕ���͒��� �ɍ쓮�ł��� �悤�ɔz�u���A �G���W���� �^�]������ �]���ĂQ��� �ߋ��̍쓮�� �œK�ɐ��� ����V�X�e���B �i�V�[�P���V���� �^�[�{�V�X�e�� �Ƃ��]���j |

�@���s�̉ߋ��@��p�����ꍇ�ł��L���G���W�����ח̈�ō���

�ߋ��@�����̉ߋ����\�ƂȂ鍂�ߋ��^�̓�i�ߋ������́A ���������ɐ��p�[�Z���g�̔R����P�������܂��B���������� ���ʂ邽�߂ɂ́A2��̉ߋ��@�������ɍ������ʼn^�]�ł��� �܂ŋ��C�̉ߋ������グ��K�v������A���̏ꍇ�̈��͔�� 3�`4�ɒB����Ǝv����B���̎��̃G���W���̐������ϗL�� �o������3.5MPa���x�܂ō����Ȃ�ƍl�����邽�߁A��������p�� ���邽�߂ɂ́A�G���W���͖��\�L�̒������̓������ɑς���悤�� �������m�ۂ���Z�p��A�܂��V���ȏ����̋Z�p���J������K�v ������B �܂��A�R�ĉ��x���������㏸���邽�߁A�G���W����p�ɂ��Ă��Z�p �J�����s���K�v������ƍl������B���ɁA���̍��ߋ��^�̓�i �ߋ������̋Z�p�������ł����Ƃ��Ă��A�G���W���͏��r�C�ʂ� �Ȃ邪�啝�ȃR�X�g�A�b�v�ƂȂ�A���]���̃^�[�{�G���W������ �X�ɃG���W���ߓn�^�]���̏o�͉����̒x�����\���� ����B���̂��߁A���ߋ����̓�i�ߋ������́A���ʁA�g���b�N�p �Ƃ��Ď��p������͓̂���Z�p�Ɛ��������B ����A�G���W���̒������̉�]���x�ł͉ߋ�����]�葝���� �����ɒႢ��]���x�ʼnߋ������グ�A�G���W���̓����ő刳�́A �ő�g���N����эō��o�͂��]���̃G���W����葽���̑���� ��������Ƌ��ɁA���]���̃g���N��啝�ɑ���������ᑬ�g���N �����^�̓�i�ߋ�����������B���̒ᑬ�g���N�����^�̓�i �ߋ������́A�č��̃C���^�[�i�V���i���̃G���W�� MaxxForce5�A11�A13�̂R�@��ɍ̗p����Ă���B���̕����ł́A �g���b�N�̉^�]����啝�Ɍ���ł��郁���b�g������A���s���� �ᑬ�M�A��̎g�p�p�x�̑����ɂ�鑽���̑��s�R��̉��P�� �\�ł��邪�A��i�ߋ��ɂ��G���W�����̂̒������R����P �̌��ʂ͓����Ȃ��B �Ȃ��A����ɔz�u�������^�Ƒ�^�̃^�[�{�ߋ��@�̋��C�ʘH�� �r�C�ʘH�̂��ꂼ��ɒʘH�̐؊��ق�݂��Ă��G���W���^�] �����ɂ���ċ��C�Ɣr�C�K�X�̗�����œK�ɐ��䂷�� �Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e���ɂ���ĉ��}�̂悤�ɃG���W�� �̒ᑬ�g���N�̌��オ�\�ł���B  pdf�j  �Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e���ł́A�G���W���{�̂̔R��͏�����

���ł�����x�ł���A�R��팸�̃����b�g�͋ɂ߂ď��Ȃ����̂ł���B�� ���A�Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e���̃G���W���ᑬ�̃g���N�A�b�v�� ��^����Q�i�^�[�{�̏��^�^�[�{�̑���ɓd���A�V�X�g�^�[�{�ߋ��@ ��p����V�X�e������Ă���Ă���B���́u�d���A�V�X�g�^�[�{�ߋ��@�{ �^�[�{�ߋ��@�̃V�X�e���v�ł́A�G���W���̒��]�ɂ�����g���N�̌��� �ɂ���ăg���b�N�̉^�]�����啝�Ɍ���ł��郁���b�g������B�������A�� �́u�d���A�V�X�g�^�[�{�ߋ��@�{�^�[�{�ߋ��@�̃V�X�e���v���܂߁A���� �̉ߋ��@��p����Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e���ɂ����ĔR��팸 �Ɍ��ʂ��F�߂���̂́A���s���ɂ�����ᑬ�M�A��̎g�p�p�x�̑� ���ɂ��͂��ȑ��s�R��̉��P�����ł���B |

�@�����U�����Ԃ�

�|�X�g�V�����K�� �K���̒��^�g���b�N �łQ�i�V�[�P���V�� ���^�[�{�V�X�e���� ���ڂ��Ă��邽�߁A �����U�̒��^�g���b�N �ł́A���}�̂悤�� �G���W���ɒ��] �ł̃g���N������ �ł��Ă�����̂� �l������B���� ���߁A���̒��^ �g���b�N�͑��Ђ� ���^�g���b�N�ɔ�� �ēs�s���ި���� �̑��s�������� ����Ă���ƌ���� �邪�A�R��팸 ���ʂɂ��ẮA �^��ł���B �@�����Ƃ��A��i �ߋ��ɂ��R�� ����̌��ʂ͒Ⴂ ���A�G���W���� �ᑬ�g���N�̑��� �ɂ��g���b�N�� ���������̑��s�� ������ł��邽 �߁A�ᑬ�g���N �����^�̓�i �ߋ��G���W���� �č��ł����p�� ����Ă���B |

| |

�@�㏈���G�}��

�̃K�X���^�[�{ �̏㗬�i�ߋ��@ �̃R���v���b�T �̓����j�Ɋҗ� ����Low Pressure Loop (LPL) EGR HPL EGR��LPL EGR�p���� ���Ƃɂ���� ���p�����\ |

�@LPL�� EGR�́C�ߓn�^�]���ɉ����x������C�ቷ�����

��EGR���\�ł���D�܂��C�S�ẴK�X���^�[�r����ʉ߂��� ���߁C�r�C�G�l���M�[�̉���C�ߋ����̑������\�ƂȂ�D �������A�㏈���G�}��̔r�C�K�X�ł���EGR�K�X�ɂ͌y������ ���f�̔R�ĂŐ�������ʂ�H�QO�i�����j���܂܂�Ă���B �R���v���b�T�̓����Ɋҗ����������𑽂��܂�EGR�K�X�͉ߋ��@ �̃R���v���b�T�ō�������AAir to Air�C���^�[�N�[����50�����x �̉��x�ȉ��ɗ�p�����B���̏ꍇ�ɂ̓C���^�[�N�[���̓��ǖ� �ɐ������I�������肪������ƍl������B �@���ɁA�~�G�ł͋C�����ቺ���邽�߁AEGR�K�X�̍������� �������C��Air to Air�C���^�[�N�[����20�`30�����x�܂ŗ�p �����ꍇ������B���̂悤�Ȏ��ɃG���W���ɑ�ʂ�EGR�K�X�� �җ�����^�]���s��ꂽ�ꍇ�ɂ́A�M�҂̖ϑz��������Ȃ����A Air to Air�C���^�[�N�[�����ł͑�ʂ̐������I�����A���̘I�� ����������Air to Air�@�C���^�[�N�[�����l�܂点����A�V�����_�� �ɑ��ʂ̐������z������ăG���W���I�C���ɍ�������댯�� �l������B���̂��߁ALPL�� EGR�����p�ɋ�����ꍇ�ɂ́A LPL EGR�́A���肳�ꂽ�G���W���̉^�]�����łł̍쓮���� �\���ɂȂ���̂ƍl������B �@�Ȃ��A�]����HPL�i=High Pressure Loop�j�@EGR�݂̂𓋍ڂ��� �G���W���ł́A�u�[�X�g���̍����ߋ��@�����̗ǂ��G���W���^�] �̈�ł�EGR���\�ɂ��邽�߂ɂ́A�ߋ��@������ቺ������ �G���W���^�]�ƂȂ邽�߂ɁA��̔R������錇�_�� �������B�������AHPL EGR��LPL EGR�̗�����EGR�V�X�e���� �G���W���^�]�����ɂ���Đ�ւ���\���Ƃ��ėp���邱�� �ɂ���āA�u�[�X�g���̍����ߋ��@�����̗ǂ��G���W���^�]�̈� �ɂ�������G���W���̔R�����h�~���邱�Ƃ��\�ƂȂ� ���߁A�����Ƃ��R������P�ł�����ʂ�����B�������Ȃ���A LPL EGR�̕��p�ɂ��R����P�̌��ʂ͂���قǒ����� ���̂ł͂Ȃ��B |

�@HPL EGR��LPL

EGR�p���邱�� �ɂ���āA������ �R����P���\ �ł���B �������A���̔R�� ���P�̌��ʂ� ����قǒ����� ���̂ł͂Ȃ��B |

| |

�@�z�C�ًy��

�r�C�ق���� �܂��͓d���� �ō쓮������ �V�X�e�� |

�@�����쓮���ŋz�C�قƔr�C�ق����t�g�����z�C�قƔr�C�ق�

�J�����Ԗʐς������ł���J�����X�V�X�e���ł́A�G���W���� �|���s���O�����̍팸�ɂ��R��ጸ���\�Ȃ�B�܂��z�C�� �̑������͒x���ɂ�葊�ΓI�ɖc���s��������~���[ �T�C�N���ɂ�藝�_�I�ɔR��ጸ��}�邱�Ƃ��\�ł���B �����ŁA�ŋ߂̔��p�G���W���ł͖������ŋz�C�قƔr�C�ق��쓮 ����J�����X�V�X�e�����̗p���A�f�B�[�[���G���W���ŋz�C�ق� �������͒x���ɂ�葊�ΓI�ɖc���s�������ă~���[ �T�C�N���ʼn^�]����@�\���̗p����A���������̔R��ጸ�� �}���Ă���B �@���̃J�����X�V�X�e���́A�e�Ղɕ��������Ƀ~���[�T�C�N�� �Ƃ��ĉ^�]���A�R��ጸ���\�ɂ���ȊO�ɂ��A����̐؊��� �ȒP�ɃG���W���̋t��]���\�Ȃ��߁A�t��]�̕K�v�ȑD���p �f�B�[�[���Ŏ��p������Ă���B���̂悤�ɁA���p�f�B�[�[�� �G���W���ł́A�J�����X�V�X�e���́A�R����P�ƒ�R�X�g�̋t�] ���u�Ƃ��Ă̋@�\�������ł��邽�߂Ɏ��p������Ă���悤���B �Ȃ��A�����̔��p�f�B�[�[���G���W���ɂ��~���[�T�C�N���� �R����P�͂Q�����x(�o�T�@http://niigata-power.com/whats_new/ 080924_AHX.html�j�ɗ��܂��Ă���̂�����̂悤�ł���B ���āA�{�b�V�����͂��ߐ��Ђ̕��i���[�J�[�́A�g���b�N�p�G���W�� �̖����쓮�ŋz�C�قƔr�C�ق����t�g���A�R�Ď��z�E�r�C�� �s���J�����X�V�X�e�����J�����Ă���A�����I�Ƀg���b�N���[�J�[�� �ւ̕��i������_���Ă���悤���B�܂��A�����U�����ԁA���� �����ԂȂǂ̑�^�g���b�N���[�J�[���Ǝ��ɃJ�����X�G���W���� �������n�߂Ă���Ƃ̂��Ƃł���B���̃J�����X�G���W���̗ǂ� �Ƃ���́A�z�C�قƔr�C�ق̊J���ʐς傳���ă|���s���O �������팸���ĔR����P���邱�Ƃ�A�z�C�قٕ̕����𐧌� �����~���[�T�C�N���^�]���s�킹�邱�Ƃɂ���ĕ������ׂ̔R�� �����P���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃł���B �@�������Ȃ���A�g���b�N�p�̍����f�B�[�[���G���W���ɂ��̃J�����X �V�X�e�����̗p�����ꍇ�ɂ́A�|���s���O�����̍팸�̂��͂��� �R����P�ƃ~���[�T�C�N���ɂ��Q�����x�̔R����P�����v���� �R��̉��P�ʂ��A�����ō쓮������J�����X�V�X�e���ł� �ً쓮�����ɂ��R��������Ă��]�肠��\���ȔR��̉��P ���l���ł��邩�ǂ����ɂ��āA���݁A��������Ă���Ƃ��� �ł���B�܂��A�J�����X�V�X�e����p�����~���[�T�C�N���ɂ���� �L�����k��̉ω��ł��邱�Ƃ𗘗p���ė\�����f�B�[�[���R�� �̈���g�傷�錤�����s���Ă���B�������A�x�[�X�ƂȂ�\���� �f�B�[�[���R�Ă͕s����ȔR�Ăł��邽�߂Ɏ��p�����̂��̂� ��Ԃ܂�Ă���Z�p�ł���B���ɃJ�����X�V�X�e�����\���� �f�B�[�[���R�Ă̗̈�g��ɉ��炩�̌��ʂ��������Ƃ��Ă��A �\�����f�B�[�[���R�Ă̋Z�p�����p���̖R�������Ƃ��l����A �J�����X�V�X�e�����\�����f�B�[�[���R�ĂɗL���Ȃ��Ƃ� �J�����X�V�X�e���̑������p���̍����ƍl����̂͑��v�ł���B �܂��A�J�����X�V�X�e���́A�d�q���䑕�u�iECU�j����̐M���� ���䂷������ŋz�C�قƔr�C�ق����t�g������\���ł���B���� �J�����X�V�X�e���̖��́A�M���̌�쓮���N�������ꍇ�ɂ� �قƃs�X�g�����Փ˂��Ă��܂��댯�����邱�Ƃ��B���ɃG���W���� �����^�]�ŃJ�����X�V�X�e������쓮���N�����A�قƃs�X�g���� �Փ˂��ĕَP���܂�ăV�����_���ɒE�������ꍇ�ɂ́A�u���� �G���W���{�̂ɉ�œI�ȑŌ������Ă��܂����ƂɂȂ�B ���������āA�J�����X�V�X�e���̓d�q���䑕�u�ɂ͓�d�A�O�d�� ���S��H��݂���K�v�����邪�A��^���p�G���W���ł͓�d�A �O�d�͌����ɋy���A�l�d�A�d�̈��S��H��݂����Ƃ��Ă��A �x�[�X�G���W�����ɂ߂č����Ȃ��߂ɃG���W���R�X�g�̑����� ���ɂȂ邱�Ƃ͖����ƍl������B��^���p�G���W���� �J�����X�V�X�e���ł́A�t�]�p�̃J���V���t�g���s�v�ƂȂ邽�߁A �R�X�g������������������Ȃ��B�������A�����ȃg���b�N�p �f�B�[�[���G���W���̏ꍇ�ɂ́A�J�����X�V�X�e���̓d�q���� ���u�ɓ�d�A�O�d�̈��S��H��݂��邱�Ƃ̓R�X�g�����̖ʂ� ���������̂�����ƍl������B �@����ɂ���A�e�Ђ̃J�����X�V�X�e�������J�����i�W����A ����A�J�����X�V�X�e���́A�u�R�X�g�A�b�v�̒��x�v��u�͂��ȔR�� ���P�̎��ԁv�����炩�ƂȂ�A�u�R�X�g�p�[�t�H�[�}���X�v�̖ʂ��� �g���b�N�p�Ƃ��Ď��p�����ɂ߂č���ȋZ�p�ł��邱�Ƃ����炩�� �Ȃ�̂ł͂Ȃ����낤���B |

�@�J�����X�V�X�e��

�͐���̐؊��� �ȒP�ɃG���W���� �t��]���\�� ���ƂƁA�������� �Ƀ~���[�T�C�N���^ �]�ɂ��R��ጸ ���\�Ȃ��Ƃ���A �D���p�f�B�[�[�� �Ŋ��Ɏ��p������ �Ă���B |

�@��^�g���b�N���[�J�ł́A��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R����P�̂��߂ɁA�^�[�{�R���p�E���h���i�ߋ��ɉ����A�m�n��

�팸�̑啝�ȍ팸�Ƃ���ɔ����R����̖h�~��_���Ăk�o�k�@�d�f�q�iLow Pressure Loop EGR�j�̐V�Z�p���J����

�s���Ă���B�������Ȃ���A�����_�ł͂����V�Z�p�́A��^�g���b�N�̏\���ȔR����P�������ł���@�\�͖���

�ƍl������B���������āA�߂������A�k�o�k�@�d�f�q�iLow Pressure Loop EGR�j�ȊO�̋Z�p�́A�s�̂̑�^�f�B�[�[��

�g���b�N�ɍL���̗p����Ă����\���͂���قǍ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B

�팸�̑啝�ȍ팸�Ƃ���ɔ����R����̖h�~��_���Ăk�o�k�@�d�f�q�iLow Pressure Loop EGR�j�̐V�Z�p���J����

�s���Ă���B�������Ȃ���A�����_�ł͂����V�Z�p�́A��^�g���b�N�̏\���ȔR����P�������ł���@�\�͖���

�ƍl������B���������āA�߂������A�k�o�k�@�d�f�q�iLow Pressure Loop EGR�j�ȊO�̋Z�p�́A�s�̂̑�^�f�B�[�[��

�g���b�N�ɍL���̗p����Ă����\���͂���قǍ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B

�S�D��^�g���b�N����ɂ����鍡��̏d�v�ۑ�͔R��팸�̋Z�p�J��

�@��^�g���b�N�̕���ł́A����A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�₻�̌�̍X�Ȃ�m�n���팸�����K����

�̓K���ɂ͂m�n���Ƃo�l�̍팸���K�v�ł��邪�A�m�n���팸�͔A�f�r�b�q�G�}�A�o�l�팸�͂c�o�e���u�ɂ��ڕW���x��

�ɓ��B�����邱�Ƃ��\�ł���Ɖ]���Ă���B���̂悤�Ƀf�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ጸ�ɂ��ẮA���̕�

�@�E��i�͌ł܂���邱�Ƃ͑����̐��Ƃ��F�߂�Ƃ���ł���B�f�B�[�[���G���W���ɂ�����r�o�K�X�㏈���Z

�p�����p�����ꂽ���Ƃɂ��A����܂ł̂悤�ȃf�B�[�[���G���W���̔R�ĉ��P�ɕ����r�o�K�X�팸�̕K�R���͑�

�������ނ������̂ƍl���ĊԈႢ���Ȃ��B���݂ł́A��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ����鏫���I�Ȕr�o�K�X�K���́A�r�o

�K�X�㏈���̋Z�p�ɂ���ēK�����\�ɂȂ����ƍl���ĊԈႢ�Ȃ����낤�B

�̓K���ɂ͂m�n���Ƃo�l�̍팸���K�v�ł��邪�A�m�n���팸�͔A�f�r�b�q�G�}�A�o�l�팸�͂c�o�e���u�ɂ��ڕW���x��

�ɓ��B�����邱�Ƃ��\�ł���Ɖ]���Ă���B���̂悤�Ƀf�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ጸ�ɂ��ẮA���̕�

�@�E��i�͌ł܂���邱�Ƃ͑����̐��Ƃ��F�߂�Ƃ���ł���B�f�B�[�[���G���W���ɂ�����r�o�K�X�㏈���Z

�p�����p�����ꂽ���Ƃɂ��A����܂ł̂悤�ȃf�B�[�[���G���W���̔R�ĉ��P�ɕ����r�o�K�X�팸�̕K�R���͑�

�������ނ������̂ƍl���ĊԈႢ���Ȃ��B���݂ł́A��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ����鏫���I�Ȕr�o�K�X�K���́A�r�o

�K�X�㏈���̋Z�p�ɂ���ēK�����\�ɂȂ����ƍl���ĊԈႢ�Ȃ����낤�B

�@�Ƃ��낪�A�����r�o�K�X�㏈���̒���PM�팸�ɍ̗p����Ă���DPF���u�ł́A�K��ʈȏ��PM���t�B���^�ɑ͐�

�����ꍇ�ɂ́A�r�C�K�X���x��600�����x�̍����ɐ��䂷��蓮�Đ��܂��͎����Đ����s���K�v������B���݁A�c�o

�e���u�̃t�B���^���蓮�Đ��܂��͎����Đ�������@�Ƃ��ẮA�����̔R�ďI����̌y���˂���|�X�g���˕�

���i����A�����U�����̗p�j�Ɣr�C�Ǔ���HC�C���W�F�N�^�[����y���iHC�j�˂���g�b�r�C�Ǖ��˕���(�O�H�ӂ�

���A�t�c�A�{���{�����̗p�j�̂Q��ނ̍Đ����������p������Ă���B�����|�X�g���˕����Ƃg�b�r�C�Ǖ��˕�����

����̕����ɂ����Ă��A�c�o�e���u�̃t�B���^�Đ����ɂ͑��ʂ̔R����Q��錇�ׂ�����Ă��邱�Ƃ͕ς��͂�

���̂ł���B

�����ꍇ�ɂ́A�r�C�K�X���x��600�����x�̍����ɐ��䂷��蓮�Đ��܂��͎����Đ����s���K�v������B���݁A�c�o

�e���u�̃t�B���^���蓮�Đ��܂��͎����Đ�������@�Ƃ��ẮA�����̔R�ďI����̌y���˂���|�X�g���˕�

���i����A�����U�����̗p�j�Ɣr�C�Ǔ���HC�C���W�F�N�^�[����y���iHC�j�˂���g�b�r�C�Ǖ��˕���(�O�H�ӂ�

���A�t�c�A�{���{�����̗p�j�̂Q��ނ̍Đ����������p������Ă���B�����|�X�g���˕����Ƃg�b�r�C�Ǖ��˕�����

����̕����ɂ����Ă��A�c�o�e���u�̃t�B���^�Đ����ɂ͑��ʂ̔R����Q��錇�ׂ�����Ă��邱�Ƃ͕ς��͂�

���̂ł���B

�@�Ȃ��A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u��g�b�r�C�Ǖ��ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ��Ă����s�s�ԑ��s�̑�^�f�B�[�[���g

���b�N�ł́A�p�ɂɔ��i�E��~���J��Ԃ��s�s�����s�̏��^�g���b�N�ɍs�����p�ɂȃt�B���^�Đ���K�v�Ƃ��Ȃ��B

���̂��߁A�s�s�ԑ��s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ł��t�B���^�Đ������|�X�g���˂�g�b�r�C�Ǖ����ɂ���R���Q��

�͂���قǑ����͂Ȃ��ƍl�����邪�A�t�B���^�Đ������|�X�g���˂�g�b�r�C�Ǖ����ɂ��ɂ��R���Q��͊F��

�ł͂Ȃ��B���������āA���݂̂悤�ȔR�����P���ŏd�v�ۑ�ɂȂ��Ă��鎞��ł́A�g���b�N�̒ʏ푖�s�ɂ����ă|�X

�g���˂�g�b�r�C�Ǖ��˓��̔R���ʂɘQ����t�B���^�Đ����s�v�ɂł���c�o�e���u�̍Đ��V�X�e���̊J����

�f�B�[�[���g���b�N�̋i�ق̉ۑ�ƍl������B

���b�N�ł́A�p�ɂɔ��i�E��~���J��Ԃ��s�s�����s�̏��^�g���b�N�ɍs�����p�ɂȃt�B���^�Đ���K�v�Ƃ��Ȃ��B

���̂��߁A�s�s�ԑ��s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ł��t�B���^�Đ������|�X�g���˂�g�b�r�C�Ǖ����ɂ���R���Q��

�͂���قǑ����͂Ȃ��ƍl�����邪�A�t�B���^�Đ������|�X�g���˂�g�b�r�C�Ǖ����ɂ��ɂ��R���Q��͊F��

�ł͂Ȃ��B���������āA���݂̂悤�ȔR�����P���ŏd�v�ۑ�ɂȂ��Ă��鎞��ł́A�g���b�N�̒ʏ푖�s�ɂ����ă|�X

�g���˂�g�b�r�C�Ǖ��˓��̔R���ʂɘQ����t�B���^�Đ����s�v�ɂł���c�o�e���u�̍Đ��V�X�e���̊J����

�f�B�[�[���g���b�N�̋i�ق̉ۑ�ƍl������B

�@���݂ɁA�|�X�g���˕����̂c�o�e�Đ����ɂ�����R���Q��ɂ��ẮA�R����̃|�X�g���˂��~�߁A�C���x�~��

DPF���Đ�����V�Z�p�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���B���̃y�[�W�ł́A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ��Ă����V����

�K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N������DPF�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��V�Z���K���iH15�N)�K�������^�f�B�[�[��

�g���b�N�ɔ�ׁA�R�O���O����̎����s�R��������Ă��錻�ǎ҂ɂ͗ǂ��������Ă�����������̂Ǝv����B

���ɑ����̃f�B�[�[���g���b�N�ɑ�������Ă����|�X�g���ˍĐ���DPF���u�ł́A�l�����W�n��𑖍s����ꍇ�̕p

�ɂȔ��i�E��~������E�����ɂ����DPF���u�̃t�B���^�Ƀp�e�B�L�����[�g�̑͐ς��������Ȃ邽�߂��|�X�g���˂ɂ�

��t�B���^�Đ����p�x���������A�|�X�g���˂ɂ���R���Q������Ď����s�R��������Ă���̂�����ł���B��

���A�g�b�r�C�Ǖ��˕����̂c�o�e�Đ����̔R���Q����|�X�g���˕����ƑS�����l�ł���B

DPF���Đ�����V�Z�p�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���B���̃y�[�W�ł́A�|�X�g���ˍĐ���DPF���u�𓋍ڂ��Ă����V����

�K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N������DPF�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��V�Z���K���iH15�N)�K�������^�f�B�[�[��

�g���b�N�ɔ�ׁA�R�O���O����̎����s�R��������Ă��錻�ǎ҂ɂ͗ǂ��������Ă�����������̂Ǝv����B

���ɑ����̃f�B�[�[���g���b�N�ɑ�������Ă����|�X�g���ˍĐ���DPF���u�ł́A�l�����W�n��𑖍s����ꍇ�̕p

�ɂȔ��i�E��~������E�����ɂ����DPF���u�̃t�B���^�Ƀp�e�B�L�����[�g�̑͐ς��������Ȃ邽�߂��|�X�g���˂ɂ�

��t�B���^�Đ����p�x���������A�|�X�g���˂ɂ���R���Q������Ď����s�R��������Ă���̂�����ł���B��

���A�g�b�r�C�Ǖ��˕����̂c�o�e�Đ����̔R���Q����|�X�g���˕����ƑS�����l�ł���B

�@�Ƃ���ŁACO�Q�팸��Ȏ����E�ȃG�l���M�[�����߂�ŋ߂̎Љ�j�[�Y�̍��܂���A�f�B�[�[���G���W������

�̂̃g���b�N�E�o�X��ΏۂƂ��āA�d�ʎԁi�ԗ����d��2.5t��)�̎����Ԃɑ���2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR��

���V���ɋK�肵���@�����{�s���ꂽ�B����ɂ��A����̑�^�g���b�N�Ɋ֘A�����Z�p�J���ɂ��ẮA�r�o�K

�X�팸�����f�B�[�[���G���W���̔R��팸�i��CO�Q�팸�j�̋Z�p�J���ɏd�_���ڂ���čs�����̂ƍl������B

�̂̃g���b�N�E�o�X��ΏۂƂ��āA�d�ʎԁi�ԗ����d��2.5t��)�̎����Ԃɑ���2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR��

���V���ɋK�肵���@�����{�s���ꂽ�B����ɂ��A����̑�^�g���b�N�Ɋ֘A�����Z�p�J���ɂ��ẮA�r�o�K

�X�팸�����f�B�[�[���G���W���̔R��팸�i��CO�Q�팸�j�̋Z�p�J���ɏd�_���ڂ���čs�����̂ƍl������B

�@���̂悤�ɁACO�Q�팸��Ȏ����E�ȃG�l���M�[�����߂��Ă��錻�݁A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���֘A�̔R

����P���ł��d�v�ȉۑ�̈�ł���B���̉ۑ�̉����ɂ́A�G���W���{�̂̔R������P���邱�ƂƁA���s�̃|�X�g

���ˍĐ������Ƃg�b�r�C�Ǖ��ˍĐ������̂c�o�e���u�ɂ�����t�B���^�Đ����̔R���Q����팸���邱�Ƃ��K�v�ł�

��B�����f�B�[�[���G���W���{�̂̔R��팸�ƁA���s�̂c�o�e���u�̃t�B���^�Đ����ɂ�����R���Q��̖h�~

�̗������L���ȋZ�p�Ƃ����A�M�҂��Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���l��

�����B���̂Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����

�̗p���邱�Ƃɂ�����A��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R��T�`�P�O�����x�����P�ł�����̂ƍl���Ă���B�Ȃ��A�|�X�g

���˂��g�b�r�C�Ǖ����ɂ��t�B���^�Đ��̕p�x�����������ĔR���Q��̌��ʂ�{�������邽�߂ɂ́A�㏈������

�V�X�e���i�������J2005-69238�j��g�ݍ��킹�邱�Ƃ��L���ł���B

����P���ł��d�v�ȉۑ�̈�ł���B���̉ۑ�̉����ɂ́A�G���W���{�̂̔R������P���邱�ƂƁA���s�̃|�X�g

���ˍĐ������Ƃg�b�r�C�Ǖ��ˍĐ������̂c�o�e���u�ɂ�����t�B���^�Đ����̔R���Q����팸���邱�Ƃ��K�v�ł�

��B�����f�B�[�[���G���W���{�̂̔R��팸�ƁA���s�̂c�o�e���u�̃t�B���^�Đ����ɂ�����R���Q��̖h�~

�̗������L���ȋZ�p�Ƃ����A�M�҂��Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���l��

�����B���̂Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����

�̗p���邱�Ƃɂ�����A��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R��T�`�P�O�����x�����P�ł�����̂ƍl���Ă���B�Ȃ��A�|�X�g

���˂��g�b�r�C�Ǖ����ɂ��t�B���^�Đ��̕p�x�����������ĔR���Q��̌��ʂ�{�������邽�߂ɂ́A�㏈������

�V�X�e���i�������J2005-69238�j��g�ݍ��킹�邱�Ƃ��L���ł���B

�T�D�e�C���̕��א���̍œK�ȃ}�l�W�����g�ɂ��f�B�[�[���G���W���̔R����P

�@����܂Ő��̒��ɍL�����y���Ă���Ζ��R���̌y����R���Ƃ���f�B�[�[���G���W���ł͔R����P�̊����͂b�n�Q

�팸�̊����Ɠ������Ȃ邽�߁A���̃f�B�[�[���G���W���́u�R����P�v�́u�b�n�Q�팸�v�Ɠ����Ӗ��i���`��ɋ߂��Ӗ��j

�������ƂɂȂ�B���̃f�B�[�[���G���W���ɂ��āA�����ԋZ�p��s�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010

�i2010�N1���P�����s�j�Ɍf�ڂ̘_���u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v�i���ҁF�ѓc�P�� �c�勳���Ƒ��R���j�́u�T ����

��Ɂv�ɂ́A�ȉ��̂悤�ɋL�q����Ă���B

�팸�̊����Ɠ������Ȃ邽�߁A���̃f�B�[�[���G���W���́u�R����P�v�́u�b�n�Q�팸�v�Ɠ����Ӗ��i���`��ɋ߂��Ӗ��j

�������ƂɂȂ�B���̃f�B�[�[���G���W���ɂ��āA�����ԋZ�p��s�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010

�i2010�N1���P�����s�j�Ɍf�ڂ̘_���u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v�i���ҁF�ѓc�P�� �c�勳���Ƒ��R���j�́u�T ����

��Ɂv�ɂ́A�ȉ��̂悤�ɋL�q����Ă���B

�T�@������

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E �r�o�K�X�̃N���[������B�������f�B�[�[���G���W���ɂƂ��āA�r�oCO�Q�̂����

��팸�͍�����傫�Ȓ���ۑ��ł���A����ۑ�̒B���ɂ́A�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�Z�p�J���ɉ�

���A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���B�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

|

�@���̂悤�ɁA���̔ѓc�P�� �c�勳���Ƒ��R���̘_���ł́A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j���u�傫��

����ۑ�v�ƒf�肳��Ă���A���́u�ۑ�B���v�ɂ́u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA

�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă��邾�����B�����āA�f�B�[�[���G���W����

CO�Q�팸�i���R����P�j�ɗL���ȋZ�p����̓I�Ɉ���L�q����Ă��Ȃ��̂��B���̂悤�ɁA�ѓc �c�勳���Ƒ��R

���̒��҂́A��̓I�ȋZ�p�A�C�e��������������Ɩ����A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j�́u�傫��

����ۑ�v�Ǝ咣���Ă���݂̂ł���B���̎咣��Ղ����t�Œu��������A�u�ǂ��f�B�[�[���G���W�����J����

��I�v�Əq�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B����́A���Ƃ����g�ɖ����咣�ł͂Ȃ����낤���B

����ۑ�v�ƒf�肳��Ă���A���́u�ۑ�B���v�ɂ́u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA

�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă��邾�����B�����āA�f�B�[�[���G���W����

CO�Q�팸�i���R����P�j�ɗL���ȋZ�p����̓I�Ɉ���L�q����Ă��Ȃ��̂��B���̂悤�ɁA�ѓc �c�勳���Ƒ��R

���̒��҂́A��̓I�ȋZ�p�A�C�e��������������Ɩ����A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j�́u�傫��

����ۑ�v�Ǝ咣���Ă���݂̂ł���B���̎咣��Ղ����t�Œu��������A�u�ǂ��f�B�[�[���G���W�����J����

��I�v�Əq�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B����́A���Ƃ����g�ɖ����咣�ł͂Ȃ����낤���B

�@���݁A�e�g���b�N���[�J�̑����̃G���W���Z�p�҂́A�f�B�[�[���G���W���̔R����P��CO�Q�팸�ɗL���ȋZ�p���J

�����ׂ��A���X�A�������ƍl������B���̂悤�ȃg���b�N���[�J�̑����̃G���W���Z�p�҂́A�f�B�[�[���G���W���̔R

����P��CO�Q�팸�̋Z�p��̎��������߂Ď����ԋZ�p��s�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1��

�P�����s�j�Ɍf�ڂ̘_���u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v��ǂ�ł�����̂ƍl������B�������A���̘_����ǂݏI

���A���҂̔ѓc�P�� �c�勳���Ƒ��R�����A�u�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�Ǝ�

������Ă��邱�Ƃɗ��_���ꂽ�l�����������̂��͂Ȃ����낤���B���̂悤�ɁA�ѓc�P�� �c�勳���Ƒ��R���̘_��

�́A�u�f�B�[�[���G���W���̔R����P��CO�Q�팸�v�Ɍ��ʂ̂���Z�p�𑁊��Ɏ���������悤�ɒP�Ɏ��B���サ�Ă�

�邾���ł���A���̒��ɂ͉ۑ�̉����ɖ𗧂Z�p�I�Ȓm���������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��B

�����ׂ��A���X�A�������ƍl������B���̂悤�ȃg���b�N���[�J�̑����̃G���W���Z�p�҂́A�f�B�[�[���G���W���̔R

����P��CO�Q�팸�̋Z�p��̎��������߂Ď����ԋZ�p��s�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1��

�P�����s�j�Ɍf�ڂ̘_���u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v��ǂ�ł�����̂ƍl������B�������A���̘_����ǂݏI

���A���҂̔ѓc�P�� �c�勳���Ƒ��R�����A�u�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�Ǝ�

������Ă��邱�Ƃɗ��_���ꂽ�l�����������̂��͂Ȃ����낤���B���̂悤�ɁA�ѓc�P�� �c�勳���Ƒ��R���̘_��

�́A�u�f�B�[�[���G���W���̔R����P��CO�Q�팸�v�Ɍ��ʂ̂���Z�p�𑁊��Ɏ���������悤�ɒP�Ɏ��B���サ�Ă�

�邾���ł���A���̒��ɂ͉ۑ�̉����ɖ𗧂Z�p�I�Ȓm���������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��B

�@���������āA���̘_���̔ѓc�P���c�勳���Ƒ��̒��҂R���̎咣�ړI�Ȍ��t�ɒu��������A�f�B�[�[���G

���W����CO�Q�팸�i���R����P�j�́A�u�Z�p�I�ɔ����ǂ���v�̏ɂ���Ƃ̈Ӗ��ł���A�u�����_�ł͋Z�p�I�ȉ�

���s���v�Ɨ������Ă��傫�ȊԈႢ�͖����ƍl������B ���̋L�q�̓��e�ɂ��āA�����̂Ƀf�B�[�[���G���W

���̌����J���Ɍg������o���̂��錳�Z�p���̕M�҂ɂƂ��ẮA�҂������肾�B

���W����CO�Q�팸�i���R����P�j�́A�u�Z�p�I�ɔ����ǂ���v�̏ɂ���Ƃ̈Ӗ��ł���A�u�����_�ł͋Z�p�I�ȉ�

���s���v�Ɨ������Ă��傫�ȊԈႢ�͖����ƍl������B ���̋L�q�̓��e�ɂ��āA�����̂Ƀf�B�[�[���G���W

���̌����J���Ɍg������o���̂��錳�Z�p���̕M�҂ɂƂ��ẮA�҂������肾�B

�@���݂ɁA�u�����ԋZ�p�v���́A����[�߂Ă��鎩���ԋZ�p��̉���ɍŐV�̋Z�p����`���邱�Ƃ��{���̖�

�I�̔��ł���B���̂悤�ȁu�����ԋZ�p�v���ɁA�ѓc�P���c�勳���Ƒ��̒��҂R���́A�f�B�[�[���W�҂������ɋ�

�����Ă���ۑ�����̎����ƂȂ�悤�ȋZ�p�I�Ȏ����〈��������������A�������A�ォ��ڐ��Łu�f�B�[�[���G��

�W����CO�Q�팸�i���R����P�j�͑傫�Ȓ���ۑ�v�Ƃ��ēǎ҂̎����ԋZ�p��̉���ɉۑ���������B���シ��_

���\���Ă���̂��B���̂悤�Ȏ��B����Łu�����ԋZ�p�v���̎��ʂ������̂́A�u�y�[�W�̖��ʁv�A�u�����̘Q��v

�ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��Ȃ�A�����ԋZ�p��̑����̉���́A�Ζ���ŏ�i���疈���̂悤�ɁA�u�R����P�ɗL����

�Z�p�𑁊��ɊJ������I�v�Ƃ̎��B������Ă���Ɛ��@������邽�߂��B�����ԋZ�p��̉���̋Z�p�҂́A��

�Ђɏo����A������ӂ܂ŔR����P�̋Z�p�J���𑣂����B����Ŏ��Ƀ^�R���ł��Ă���̂ł���B�����̎���

�ԋZ�p��̉�������̂悤�ȏɒu����Ă��钆�ŁA�V���ȋZ�p������邱�Ƃ����҂��āu�����ԋZ�p�v��

�̃y�[�W���J���Ă݂�ƁA�_���̒��Ɏ��B����̌��t������Ă���̂ł���B�����ڂɂ��������ԋZ�p��̉��

�̒��ɂ́A�u���̖𗧂����I�v�Ɠ{����o����l������������̂ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�ȐV���ȋZ�p�����L��

�����Ɏ��B���シ��_�����f�ڂ����u�����ԋZ�p�v���̕ҏW�Ɍg������l�B�́A��́A�����l���Ă���̂��Ɩ₢

���������Ƃ��낾�B

�I�̔��ł���B���̂悤�ȁu�����ԋZ�p�v���ɁA�ѓc�P���c�勳���Ƒ��̒��҂R���́A�f�B�[�[���W�҂������ɋ�

�����Ă���ۑ�����̎����ƂȂ�悤�ȋZ�p�I�Ȏ����〈��������������A�������A�ォ��ڐ��Łu�f�B�[�[���G��

�W����CO�Q�팸�i���R����P�j�͑傫�Ȓ���ۑ�v�Ƃ��ēǎ҂̎����ԋZ�p��̉���ɉۑ���������B���シ��_

���\���Ă���̂��B���̂悤�Ȏ��B����Łu�����ԋZ�p�v���̎��ʂ������̂́A�u�y�[�W�̖��ʁv�A�u�����̘Q��v

�ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��Ȃ�A�����ԋZ�p��̑����̉���́A�Ζ���ŏ�i���疈���̂悤�ɁA�u�R����P�ɗL����

�Z�p�𑁊��ɊJ������I�v�Ƃ̎��B������Ă���Ɛ��@������邽�߂��B�����ԋZ�p��̉���̋Z�p�҂́A��

�Ђɏo����A������ӂ܂ŔR����P�̋Z�p�J���𑣂����B����Ŏ��Ƀ^�R���ł��Ă���̂ł���B�����̎���

�ԋZ�p��̉�������̂悤�ȏɒu����Ă��钆�ŁA�V���ȋZ�p������邱�Ƃ����҂��āu�����ԋZ�p�v��

�̃y�[�W���J���Ă݂�ƁA�_���̒��Ɏ��B����̌��t������Ă���̂ł���B�����ڂɂ��������ԋZ�p��̉��

�̒��ɂ́A�u���̖𗧂����I�v�Ɠ{����o����l������������̂ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�ȐV���ȋZ�p�����L��

�����Ɏ��B���シ��_�����f�ڂ����u�����ԋZ�p�v���̕ҏW�Ɍg������l�B�́A��́A�����l���Ă���̂��Ɩ₢

���������Ƃ��낾�B

�@���āA����܂ł̃f�B�[�[���G���W�������W���Ă������j�̒��ŁA�f�B�[�[���G���W���͔R�ĉ��P�ɂ���Ă�����x

�̔R����P�i��CO�Q�팸�j���}���Ă��������͐����ɔF�߂邪�A���݂ł̓f�B�[�[���G���W���̔R����P�i��CO

�Q�팸�j�̋Z�p�J�����傫�ȕǂɓ˂��������Ă��邱�Ƃ͊m���Ȃ悤���B����A�X�Ȃ�R����P�i��CO�Q�팸�j������

���čs�����߂ɂ́A�M�҂͑��C���G���W���̊e�C���̕��א�����œK�Ƀ}�l�W�����g���邱�Ƃ��K�v�Ǝv���Ă���B��

���āA���́u�C�����א���}�l�W�����g�v�̍œK���ȊO�ɁA�f�B�[�[���G���W���ɂ�����\���ȔR����P�i��CO�Q��

���j�͍���ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�f�B�[�[���G���W���̔R����P�i��CO�Q�팸�j���e�ՂɎ����ł���u�C�����א�

��}�l�W�����g�v�Ƃ��āA�M�҂���Ă��Ă���̂��Q�^�[�{�ߋ��@�����́w�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�x

�̋Z�p�ł���B���̃g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R���e�Ղɉ��P�ł���C���x�~�f�B�[�[���G���W���ɂ��āA

�ȉ��ɂ��̊T�v���������B

�̔R����P�i��CO�Q�팸�j���}���Ă��������͐����ɔF�߂邪�A���݂ł̓f�B�[�[���G���W���̔R����P�i��CO

�Q�팸�j�̋Z�p�J�����傫�ȕǂɓ˂��������Ă��邱�Ƃ͊m���Ȃ悤���B����A�X�Ȃ�R����P�i��CO�Q�팸�j������

���čs�����߂ɂ́A�M�҂͑��C���G���W���̊e�C���̕��א�����œK�Ƀ}�l�W�����g���邱�Ƃ��K�v�Ǝv���Ă���B��

���āA���́u�C�����א���}�l�W�����g�v�̍œK���ȊO�ɁA�f�B�[�[���G���W���ɂ�����\���ȔR����P�i��CO�Q��

���j�͍���ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�f�B�[�[���G���W���̔R����P�i��CO�Q�팸�j���e�ՂɎ����ł���u�C�����א�

��}�l�W�����g�v�Ƃ��āA�M�҂���Ă��Ă���̂��Q�^�[�{�ߋ��@�����́w�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�x

�̋Z�p�ł���B���̃g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R���e�Ղɉ��P�ł���C���x�~�f�B�[�[���G���W���ɂ��āA

�ȉ��ɂ��̊T�v���������B

�U�D�C���x�~�G���W���ɂ���^�f�B�[�[���g���b�N�̔R����P

�U�|�P�D�A�C�h���X�g�b�v�ƈقȂ�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�V�X�e��

�A�C�h���X�g�b�v�͎����Ԃ̒�Ԏ��ɃG���W�����~���邾���̂��̂ł���B���������ăA�C�h���X�g�b�v�ɂ���ē���

���R������̉��P�̗ʂ́A�����ׂň��̉�]���Ɉێ�����Ă���A�C�h�������O���̔R�����ʂɃA�C�h������

�O�^�]���Ԃ��悶��ΎZ�o�������̂��B���̂��߃A�C�h���X�g�b�v�ɂ��R����P�́A�����ԑ��s�̑����Ԑ���

���̃A�C�h�����O�^�]�̐�߂鑍���Ԑ�����������A�P���Ɍv�Z�ł���̂ł���B

���R������̉��P�̗ʂ́A�����ׂň��̉�]���Ɉێ�����Ă���A�C�h�������O���̔R�����ʂɃA�C�h������

�O�^�]���Ԃ��悶��ΎZ�o�������̂��B���̂��߃A�C�h���X�g�b�v�ɂ��R����P�́A�����ԑ��s�̑����Ԑ���

���̃A�C�h�����O�^�]�̐�߂鑍���Ԑ�����������A�P���Ɍv�Z�ł���̂ł���B

�@����ɑ��A�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���ɂ�����C���x�~�̋Z�p�́A�A�C�h���X�g�b�v�Ƒ傫���قȂ�Z�p�ł�

��B�悸�A�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̃V�X�e���ł́A�\�R�Ɏ������悤�ɁA�^�[�{�ߋ��@�̑䐔����

��B�悸�A�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�̃V�X�e���ł́A�\�R�Ɏ������悤�ɁA�^�[�{�ߋ��@�̑䐔����

�߂ċ��C�������قȂ����Q��ނ̃V�X�e�������݂���B

| |

|

|

| |

|

���@�Q��̃^�[�{�ߋ��@�����ɑ�������Q�^�[�{�����̋C���x�~�f�B�[�[��

�G ���W���̋C���x�~�V�X�e���B

���@���̃V�X�e���̏� �ׂ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̃y�[�W �������������������B |

| |

���@�C���x�~�̍ő�ړI�ł������������̑啝�ȔR��팸��SCR�G�}

�̊������i�ɂ��\����NO���팸���\

�i�T�`�P�O�����x�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��l�̍팸���\�j ���@�x�~�^�]����C���Q�̋z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕� ��z�E�r�C�ق̃��t�g���䂪�s�v |

|

| |

���@�^�[�{�ߋ��@�͂Q��i���������e�ʁj �̂��߃R�X�g�������傫������

���@���C�n�Ɣr�C�n�����G |

|

| |

|

���@�]���̃V���O���^�[�{��Q�i�ߋ��̃f�B�[�[���G���W����P���ɋC���x�~��

���ꍇ �̋C���x�~�̃V�X�e���ł���B

���@�{���{�̂b�n�Q�팸�i���R�����j�̋Z�p�������� �@�@�i�z�E�r�C�ق��x�~�����V���O���^�[�{�����̋C���x�~�𐄏�����L���j �i�o�T�Fhttp://www.its.ucdavis.edu/events/outreachevents/asilomar2007/ presentations/Day%202%20Session%201/Anthony%20Greszler.pdf�j  |

| |

���@�V���O���^�[�{�̃f�B�[�[���G���W���ł́A�^�[�{�ߋ��@�͂P��i��������e

�ʁj���߂ɃR�X�g���������Ȃ�����

���@���C�n�Ɣr�C�n���V���v�� |

|

| |

���@�C���x�~�̍ő�ړI�ł������������̔R��팸��SCR�G�}�̊���

���ɂ��NO���팸���啝�ɗ�邱��

���@�C���x�~�^�]���̔M�����̌����}�邽�߂ɂ́A�x�~�^�]����C���Q�� �z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕���z�E�r�C�ق̃��t�g���䂪 �K�v (���݂ɁA�x�~�^�]����C���Q�̋z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕� ��z�E�r�C�ق̃��t�g��������{���Ȃ��ꍇ�͔r�C�K�X���x�̒ቺ�ɂ��A�f SCR�G�}�ł�NO���팸�@�\����錇�_������B�j ���@�G���W���̑S�C���̉ғ���Ԃ���ꕔ�̋C�����x�~����^�]�Ɉڍs����

�ہA�x�~����C���Q�̋z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕������u�Ԃ�

�͉ߋ��@�𗬂�鋋�C�ʂ��}�����邽�߁A�ߋ��@�̃u���A���T�[�W�����N����

�s�����������B����̕s���h�~���邽�߂ɂ́A�G���W���̑S�C���̉�

���^�]����ꕔ�C�����x�~�^�]�ɂ͊ɂ₩�Ɉڍs������K�v������B���̂�

�߁A���̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e�����̗p�����ꍇ�A�S�C���̉�

���^�]����ꕔ�C�����x�~�^�]�ֈڍs�����鎞�̏o�͂́A�ɂ₩�ɒቺ����

�邱�Ƃ��K�v�ł���B���̌��ʁA�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~���̗p����

�f�B�[�[���G���W���́A�������̗��o�͐���̃G���W���ƂȂ錇�_����

�����ƁB

|

|

�@���̂悤�ɁA�ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́A�u�Q�^�[�{�����v�Ɓu�z�E�r�C�ًx�~�����v�̂Q��ނ̋C���x�~�V�X�e����

����B����̕����̋C���x�~�G���W���ɂ����Ă��A�C���x�~�^�]���̉ғ��C���ł́u��p�����̌����v�A�u�T�C�N��

�����̌���v�ɂ��R����P�������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������A�����Q��ނ̋C���x�~�G���W���ł̋C���x�~

�^�]���s���������^�]���r����ƁA�Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���̃^�[�{�ߋ��@�̉ߋ��@�����́A

�z�E�r�C�ًx�~�C���x�~�V�X�e���̃^�[�{�ߋ��@�̉ߋ��@����������ɍ��������ʼn^�]�ł���̂ł���B

�����āA�Q�^�[�{�����ł̋C���x�~�G���W���́A�z�E�r�C�ًx�~�̂ŋC���x�~�G���W���ɔ�r���āA�C���x�~

�̉^�]�̈悪�L�����Ƃ������̈�ł����B���̂��߁A�u�Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���v�̕����u�z�E�r�C�ًx

�~�C���x�~�V�X�e���v�ɔ�ׂėD�ꂽ�R����P��������̂��B����ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g��

�b�N�̒�R��̃y�[�W�ɂ��������L�ڂ��Ă���̂ŁA������䗗�������������B

����B����̕����̋C���x�~�G���W���ɂ����Ă��A�C���x�~�^�]���̉ғ��C���ł́u��p�����̌����v�A�u�T�C�N��

�����̌���v�ɂ��R����P�������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������A�����Q��ނ̋C���x�~�G���W���ł̋C���x�~

�^�]���s���������^�]���r����ƁA�Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���̃^�[�{�ߋ��@�̉ߋ��@�����́A

�z�E�r�C�ًx�~�C���x�~�V�X�e���̃^�[�{�ߋ��@�̉ߋ��@����������ɍ��������ʼn^�]�ł���̂ł���B

�����āA�Q�^�[�{�����ł̋C���x�~�G���W���́A�z�E�r�C�ًx�~�̂ŋC���x�~�G���W���ɔ�r���āA�C���x�~

�̉^�]�̈悪�L�����Ƃ������̈�ł����B���̂��߁A�u�Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���v�̕����u�z�E�r�C�ًx

�~�C���x�~�V�X�e���v�ɔ�ׂėD�ꂽ�R����P��������̂��B����ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g��

�b�N�̒�R��̃y�[�W�ɂ��������L�ڂ��Ă���̂ŁA������䗗�������������B

�@�{���{�́A�C���x�~�̃K�\�����G���W���Ɠ��l�ȁA�z�E�r�C�ق��x�~���ăV�����_�𖧕���@�\�����z�E�r�C��

�x�~�����̃f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�V�X�e�����Ă��Ă��邪�A���{�̃g���b�N���[�J���{���{�Ɠ��l�̋z�E�r

�C�ًx�~�����̃f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�V�X�e�����l���Ă���悤�ł���B���Ƃ��������B���{�̃g���b�N���[

�J���o�肵�Ă���f�B�[�[���G���W���̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���Ɋւ�������E���p�V�Ă��A�ȉ���

�\�Q�Ɏ������B

�x�~�����̃f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�V�X�e�����Ă��Ă��邪�A���{�̃g���b�N���[�J���{���{�Ɠ��l�̋z�E�r

�C�ًx�~�����̃f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�V�X�e�����l���Ă���悤�ł���B���Ƃ��������B���{�̃g���b�N���[

�J���o�肵�Ă���f�B�[�[���G���W���̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���Ɋւ�������E���p�V�Ă��A�ȉ���

�\�Q�Ɏ������B

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

�@�ȏ�̕\�Q�Ɏ��������{�̃g���b�N���[�J������܂ŏo�肵�Ă���C���x�~�Ɋւ�������E���p�V�Ă�����

�ƁA�w�ǑS�Ă��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���Ɍ����Ă����悤���B�����āA��������ȍ~�ɏڏq��

���悤�ȕM�Ғ�Ă��Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�ɗގ����������o

��́A���̂Ƃ���P���������悤�ł���B

�ƁA�w�ǑS�Ă��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���Ɍ����Ă����悤���B�����āA��������ȍ~�ɏڏq��

���悤�ȕM�Ғ�Ă��Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�ɗގ����������o

��́A���̂Ƃ���P���������悤�ł���B

�@�����āA���_���猾���ƁA�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���́A�M�҂���Ă��Ă����Q�^�[�{�����̋C���x

�~�V�X�e��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�����C���x�~�ʼn^�]�ł���G���W�����ׂ��Ⴂ���_����

��B���̌��ʁA�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���́A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�X�e��[�C���x�~�G���W���i��

�����J2005-54771�j]�ɔ�r���A��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���啝�ɗ��

���_�E���ׂ�����B����ɂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[�W��

�ڍׂ��Ă���̂ŁA�����̂�����͂����������������B

�~�V�X�e��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�����C���x�~�ʼn^�]�ł���G���W�����ׂ��Ⴂ���_����

��B���̌��ʁA�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���́A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�X�e��[�C���x�~�G���W���i��

�����J2005-54771�j]�ɔ�r���A��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���啝�ɗ��

���_�E���ׂ�����B����ɂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[�W��

�ڍׂ��Ă���̂ŁA�����̂�����͂����������������B

�@���̂悤�ɁA�z�E�r�C�ق̖����ɂ��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���ł́A�V���O���^�[�{�����̑�^

�g���b�N�p�U�C���ߋ��f�B�[�[���G���W���̏ꍇ�ɂ́A�R�C�����x�~����G���W���^�]���w�Ǖs�\�Ɖ]���v���I��

���ׂ����邽�߂��B����A���̂悤�ȋz�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���ƈقȂ�A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G

���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�́A0�`�P/2 ���ׂ̍L���^�]�̈�ŋC���x�~���\�ƂȂ�D�ꂽ

������������Z�p�ł���B���̂悤�ɁA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]

�́A�L���G���W���^�]�̈�ŋC���x�~���\�Ȃ��߁A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̉ߋ��f�B�[�[���G

���W���ɔ�r���āA�C���x�~�ɂ��u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�̖ʂŗD�ꂽ���ʂ������ł���̂ł�

��B

�g���b�N�p�U�C���ߋ��f�B�[�[���G���W���̏ꍇ�ɂ́A�R�C�����x�~����G���W���^�]���w�Ǖs�\�Ɖ]���v���I��

���ׂ����邽�߂��B����A���̂悤�ȋz�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���ƈقȂ�A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G

���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�́A0�`�P/2 ���ׂ̍L���^�]�̈�ŋC���x�~���\�ƂȂ�D�ꂽ

������������Z�p�ł���B���̂悤�ɁA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]

�́A�L���G���W���^�]�̈�ŋC���x�~���\�Ȃ��߁A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̉ߋ��f�B�[�[���G

���W���ɔ�r���āA�C���x�~�ɂ��u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�̖ʂŗD�ꂽ���ʂ������ł���̂ł�

��B

�@���͂Ƃ�����A�\�P�Ɏ������悤�ɁA�{���{�E�g���b�N�X����{�̃g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂́A�C���x�~�̋Z

�p�Ƃ��ẮA�u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�̌��ʂ̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̉ߋ�

�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~���l���Ă���悤�ł���B���̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���́A�K�\�����G

���W���ƋC���x�~�V�X�e�������̂܂ܖ͕킵���Z�p���ߋ��f�B�[�[���G���W���ɓK�p�����̂Ɛ��@�����B���̂��Ƃ�

��A�g���b�N���[�J�̃G���W���̃G���W���Z�p�҂́A�ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO����

���v�̋@�\�̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���������Ɏv�������Ȃ������Ƃ���A�ނ�̔��z����

�O�ɖR�����ƌ����Ă��d���������̂ł͂Ȃ����낤���B

�p�Ƃ��ẮA�u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�̌��ʂ̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̉ߋ�

�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~���l���Ă���悤�ł���B���̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���́A�K�\�����G

���W���ƋC���x�~�V�X�e�������̂܂ܖ͕킵���Z�p���ߋ��f�B�[�[���G���W���ɓK�p�����̂Ɛ��@�����B���̂��Ƃ�

��A�g���b�N���[�J�̃G���W���̃G���W���Z�p�҂́A�ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO����

���v�̋@�\�̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���������Ɏv�������Ȃ������Ƃ���A�ނ�̔��z����

�O�ɖR�����ƌ����Ă��d���������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�������Ȃ���A��^�g���b�N�ɂ�����u�R�����v�ƁuNO���팸�v�̉ۑ��������g���b�N���[�J�̃G���W���̃G���W���Z

�p�҂́A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�̋Z�p��m��

���ƂɂȂ�A�\�����u�d�ʎԃ��[�h�R��̌���v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�������ł��邽�߂ɁA�������ƂȂ��Q�^�[

�{�����̋C���x�~�V�X�e�����̗p����\���������ƍl������B�������Ȃ���A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C

���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�̋Z�p��m�邱�ƂɂȂ��Ă��A����܂Œʂ�̃K�\�����G

���W���Ɠ��l�̋z�E�r�C�ق𖧕���@�\�����z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̋C���x�~�f�B�[�[���G

���W���̌����E�J�����s���G���W���Z�p�ҁE���Ƃ����݂����Ƃ���A���̐l�B�̓^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W����

���ď\���Ȓm�����������킹�Ă��Ȃ��ƍl���ĊԈႢ�Ȃ����낤�B

�p�҂́A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�̋Z�p��m��

���ƂɂȂ�A�\�����u�d�ʎԃ��[�h�R��̌���v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�������ł��邽�߂ɁA�������ƂȂ��Q�^�[

�{�����̋C���x�~�V�X�e�����̗p����\���������ƍl������B�������Ȃ���A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C

���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�̋Z�p��m�邱�ƂɂȂ��Ă��A����܂Œʂ�̃K�\�����G

���W���Ɠ��l�̋z�E�r�C�ق𖧕���@�\�����z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̋C���x�~�f�B�[�[���G

���W���̌����E�J�����s���G���W���Z�p�ҁE���Ƃ����݂����Ƃ���A���̐l�B�̓^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W����

���ď\���Ȓm�����������킹�Ă��Ȃ��ƍl���ĊԈႢ�Ȃ����낤�B

�U�|�Q�D�@�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���̃��J�j�Y��

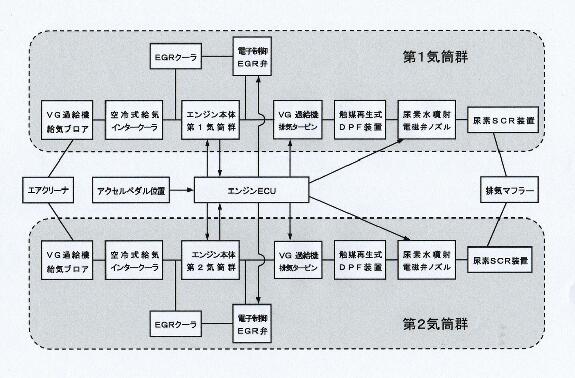

���̂Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�}�P�Ɏ������悤�ɁA���C���f�B�[�[���G

���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ����A�C���Q���ɓƗ������z�C�ʘH�A�r�C�ʘH�A�d�f�q�K�X�ʘH�̊e�ʘH���

���A�����ʘH���ɂd�f�q�فA�d�f�q�N�[���A�d�f�q�ʘH�A�ߋ����u�A���C�C���^�[�N�[���A�r�C�i��فA�c�o�e���u�A�_��

�G�}���u�A�m�n���z���Ҍ����u�A�A�f�r�b�q���u���̋z�r�C�֘A���䑕�u��z�u���A�C���Q���̋z����C�A�d�f�q�K

�X����єr�C�K�X�̗��ꂪ�݂��ɍ������Ȃ�����ʘH�̉�H�Ƃ���B

���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ����A�C���Q���ɓƗ������z�C�ʘH�A�r�C�ʘH�A�d�f�q�K�X�ʘH�̊e�ʘH���

���A�����ʘH���ɂd�f�q�فA�d�f�q�N�[���A�d�f�q�ʘH�A�ߋ����u�A���C�C���^�[�N�[���A�r�C�i��فA�c�o�e���u�A�_��

�G�}���u�A�m�n���z���Ҍ����u�A�A�f�r�b�q���u���̋z�r�C�֘A���䑕�u��z�u���A�C���Q���̋z����C�A�d�f�q�K

�X����єr�C�K�X�̗��ꂪ�݂��ɍ������Ȃ�����ʘH�̉�H�Ƃ���B

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�}�P�@�C���Q�ʐ���G���W���̕������ׂɂ�����^�]���

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��P�C���Q���ғ��A��Q�C���Q���x�~�j

|

�@�����Đ}�Q�Ɏ������悤�ɁA�G���W���d�b�t�̐M���ɂ��A�v��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ւ̔R�������A�ߋ����u�����

�r�C�㏈�����u�͋C���Q���ɓƗ����Đ��䂷����̂ł���B����ɂ���ăG���W���̕������^�]�ł́A���ꂩ��

���̋C���Q�ɔR�����������ăG���W���o�͂�������ғ��C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A���̋C���Q�ɂ͔R�������𒆎~

����x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A�ߋ����u����єr�C�㏈�����u�́A���ꂼ��̋C���Q�ɓK����������s���B�Ȃ��A

���������̉ғ��C���Q�͈�莞�Ԗ��ɑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ��ւ���悤�ɂ���B

�r�C�㏈�����u�͋C���Q���ɓƗ����Đ��䂷����̂ł���B����ɂ���ăG���W���̕������^�]�ł́A���ꂩ��

���̋C���Q�ɔR�����������ăG���W���o�͂�������ғ��C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A���̋C���Q�ɂ͔R�������𒆎~

����x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A�ߋ����u����єr�C�㏈�����u�́A���ꂼ��̋C���Q�ɓK����������s���B�Ȃ��A

���������̉ғ��C���Q�͈�莞�Ԗ��ɑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ��ւ���悤�ɂ���B

�U�|�R�@�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���ŕ��������ɔR����P����闝�R

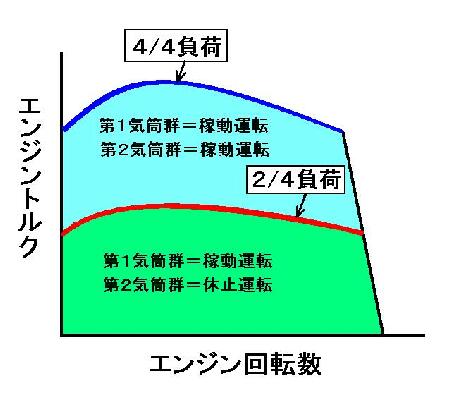

�@�C���x�~�G���W�����Q/�S���ׂʼn^�]����ꍇ�A�}�P�Ɏ������悤�ɑ�P�C���Q���ғ��C���Q�Ƃ��ĉ^�]�����ꍇ��

��Q�C���Q�͋x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]����B���̎��A�ғ��C���Q�̑�P�C���Q�́A�S/�S���ׂ̉^�]�ƂȂ邽�߁A��P�C

���Q�̂d�f�q���u�A�ߋ����u����єr�C�K�X�㏈�����u�͑S����Ԃʼn^�]����邽�߁A�V�����_�����͂�������

�Ȃ��ăT�C�N�������������Ȃ��ĔR��ǍD�ƂȂ�A�r�C�K�X���x�������ƂȂ��đ�P�C���Q�̂c�o�e���u�ł͎��R��

�������i������ԂƂȂ�B

��Q�C���Q�͋x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]����B���̎��A�ғ��C���Q�̑�P�C���Q�́A�S/�S���ׂ̉^�]�ƂȂ邽�߁A��P�C

���Q�̂d�f�q���u�A�ߋ����u����єr�C�K�X�㏈�����u�͑S����Ԃʼn^�]����邽�߁A�V�����_�����͂�������

�Ȃ��ăT�C�N�������������Ȃ��ĔR��ǍD�ƂȂ�A�r�C�K�X���x�������ƂȂ��đ�P�C���Q�̂c�o�e���u�ł͎��R��

�������i������ԂƂȂ�B

�@���̂��߁A�|�X�g���ˎ�DPF���u�ɂ����ă|�X�g���˂Ŕr�C�ǂɔR�����������A���̃|�X�g���˔R�����_���G�}��

�R�Ă����Ĕr�C�K�X���x��600���܂ō��������đ͐ς����p�e�B�L�����[�g��R�Ă����ăt�B���^���狭���I�ɏ�����

�鏈�u���s�v�ƂȂ�A�t�B���^�Đ��ł̃|�X�g���˂̔R���Q��������Ƃ��\��Ȃ�B���̌��ʁA��P�C���Q�ł�

�����T�C�N�������Œ�R��Ŋ��c�o�e���u�̎��R�Đ������i������Ԃ��^�]�p���������ł��邱�ƂȂ�B������

���̎��̑�Q�C���Q�͋x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���Ă��邽�ߑ�Q�C���Q�̗�p�����͗�ɋ߂����߁A�C���x�~�G���W

�����Q/�S���ׂʼn^�]����ꍇ�̗�p�����͓����o�͂�S�C�����ғ�����]���̃G���W���ɔ�ׂāA�قڔ����܂�

�����ł��邱�Ƃ��R�����P�̑傫�ȗ��R�̈�ł���B

�R�Ă����Ĕr�C�K�X���x��600���܂ō��������đ͐ς����p�e�B�L�����[�g��R�Ă����ăt�B���^���狭���I�ɏ�����

�鏈�u���s�v�ƂȂ�A�t�B���^�Đ��ł̃|�X�g���˂̔R���Q��������Ƃ��\��Ȃ�B���̌��ʁA��P�C���Q�ł�

�����T�C�N�������Œ�R��Ŋ��c�o�e���u�̎��R�Đ������i������Ԃ��^�]�p���������ł��邱�ƂȂ�B������

���̎��̑�Q�C���Q�͋x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���Ă��邽�ߑ�Q�C���Q�̗�p�����͗�ɋ߂����߁A�C���x�~�G���W

�����Q/�S���ׂʼn^�]����ꍇ�̗�p�����͓����o�͂�S�C�����ғ�����]���̃G���W���ɔ�ׂāA�قڔ����܂�

�����ł��邱�Ƃ��R�����P�̑傫�ȗ��R�̈�ł���B

�@�܂��B���̋C���x�~�G���W�����O�`�Q/�S���ׂ̊Ԃʼn^�]����ꍇ�A�}�P�Ɏ������悤�ɑ�P�C���Q���ғ��C���Q��

���ĉ^�]�����ꍇ�͑�Q�C���Q�͋x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]����B���̏ꍇ���A�ғ��C���Q�̑�P�C���Q�́A�����o�͂�

�S�C�����ғ�����]���̃G���W���ɔ�ׂāA�Q�{�̐������ϗL�����͂ʼn^�]���邽�߁A��P�C���Q�̃T�C�N������

�������Ȃ��ĔR��ǍD�ƂȂ��A�����o�͂�S�C�����ғ�����]���̃G���W���ɔ�ׂāA��p�������قڔ����܂�

�������邱�Ƃ��R�����P�̗v���ƂȂ�B�܂�A���̉^�]�̈您���ď]���̃G���W���^�]�ł͂Q�C���ɋ������Ă���

�R�����ғ��C���Q�̂P�C���ɋ������邱�ƂɂȂ邽�߁A�ғ��C���Q�̋C���͓����̍ō����͂ƍō����x���㏸��

��Ƌ��ɗ�p�������������邱�Ƃɂ���č����G���W���T�C�N�������������邽�߂ł���B�Q�^�[�{�ߋ��@������

�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł͂��̂悤�ȃG���W���T�C�N���}�l�W�����g���s�����Ƃɂ���ăG���W����

���������̔R��e�ՂɌ���ł���̂ł���B

���ĉ^�]�����ꍇ�͑�Q�C���Q�͋x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]����B���̏ꍇ���A�ғ��C���Q�̑�P�C���Q�́A�����o�͂�

�S�C�����ғ�����]���̃G���W���ɔ�ׂāA�Q�{�̐������ϗL�����͂ʼn^�]���邽�߁A��P�C���Q�̃T�C�N������

�������Ȃ��ĔR��ǍD�ƂȂ��A�����o�͂�S�C�����ғ�����]���̃G���W���ɔ�ׂāA��p�������قڔ����܂�

�������邱�Ƃ��R�����P�̗v���ƂȂ�B�܂�A���̉^�]�̈您���ď]���̃G���W���^�]�ł͂Q�C���ɋ������Ă���

�R�����ғ��C���Q�̂P�C���ɋ������邱�ƂɂȂ邽�߁A�ғ��C���Q�̋C���͓����̍ō����͂ƍō����x���㏸��

��Ƌ��ɗ�p�������������邱�Ƃɂ���č����G���W���T�C�N�������������邽�߂ł���B�Q�^�[�{�ߋ��@������

�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł͂��̂悤�ȃG���W���T�C�N���}�l�W�����g���s�����Ƃɂ���ăG���W����

���������̔R��e�ՂɌ���ł���̂ł���B

�@�����ē��l�ɁA���̋C���x�~�G���W�����Q/�S�`�S/�S���ׂ̊Ԃʼn^�]����ꍇ�A��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�����ɉғ�

�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���邪�A��P�C���Q���S/�S���ׂʼn^�]���đ�Q�C���Q��s������o�͂�₤�������^�]�Ƃ�����

���A��Q�C���Q�͏o�͂�₤�������^�]�ƂȂ邽�ߔR��̈����^�]�ƂȂ邪�A��P�C���Q�͂S/�S���^�]�̂���

�ɃT�C�N�������������Ȃ��ĔR��ǍD�ȉ^�]�ƂȂ�B���̂悤�ɃG���W���T�C�N���}�l�W�����g���s�����Ƃɂ���āA�Q

/�S�`�S/�S���ׂ̊Ԃʼn^�]����G���W���S�̂̔R��́A�S�C�����o�͂ʼnғ�����ꍇ�ɔ�r���āA��R���

���Ƃ��\�ƂȂ�B

�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���邪�A��P�C���Q���S/�S���ׂʼn^�]���đ�Q�C���Q��s������o�͂�₤�������^�]�Ƃ�����

���A��Q�C���Q�͏o�͂�₤�������^�]�ƂȂ邽�ߔR��̈����^�]�ƂȂ邪�A��P�C���Q�͂S/�S���^�]�̂���

�ɃT�C�N�������������Ȃ��ĔR��ǍD�ȉ^�]�ƂȂ�B���̂悤�ɃG���W���T�C�N���}�l�W�����g���s�����Ƃɂ���āA�Q

/�S�`�S/�S���ׂ̊Ԃʼn^�]����G���W���S�̂̔R��́A�S�C�����o�͂ʼnғ�����ꍇ�ɔ�r���āA��R���

���Ƃ��\�ƂȂ�B

�@�ȏ�ɐ��������悤�ȋC���x�~�G���W���̑�P�C���Q��D��I�ɉғ����邹������s�����ꍇ�ɂ́A�C���x�~�G

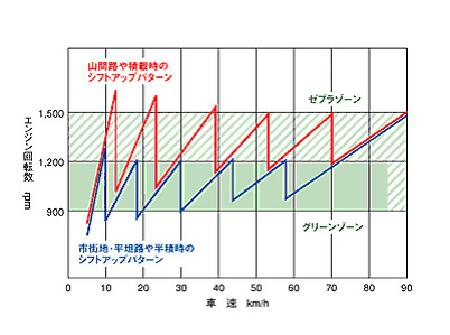

���W���̊e�o�͔͈͂ɑΉ������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̊e�C���Q�̉^�]�́A�}�R�Ɏ������ʂ�ƂȂ�B

���W���̊e�o�͔͈͂ɑΉ������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̊e�C���Q�̉^�]�́A�}�R�Ɏ������ʂ�ƂȂ�B

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

�@�ȏ�̂悤���Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�]���̑S�C���������ׂ�

�ғ�������G���W���ɔ�ׂāA���ɐ}�R�Ɏ������ΐF�ƐԐ�����ѐԐ��ɐڂ�����F�̗̈�̕��ׁi�Q/�S�`�R/�S��

�ׁj�̔R����P����邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���啝�ɔR�������ł�

�闝�R�ɂ��ẮA�C���x�~�ɂ��A�R��팸�ƔA�fSCR�G�}�ł�NO���팸���\���I�̃y�[�W�ł��ڏq���Ă���

�̂ŁA�����������������B

�ғ�������G���W���ɔ�ׂāA���ɐ}�R�Ɏ������ΐF�ƐԐ�����ѐԐ��ɐڂ�����F�̗̈�̕��ׁi�Q/�S�`�R/�S��

�ׁj�̔R����P����邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���啝�ɔR�������ł�

�闝�R�ɂ��ẮA�C���x�~�ɂ��A�R��팸�ƔA�fSCR�G�}�ł�NO���팸���\���I�̃y�[�W�ł��ڏq���Ă���

�̂ŁA�����������������B

�U�|�S�@�C���x�~�G���W���ő�^�f�B�[�[���g���b�N�̑��s�R����P����闝�R

�@�O�q�̒ʂ�A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R����P�̂��߂̂ɁA�^�[�{�R���p�E���h�A��i�ߋ����A�~���[

�T�C�N������уJ�����X�V�X�e�����悤�ȐV�����Z�p�̌����J�����s���Ă���悤�ł���B�������A�����Z�p�̒�

�ŁA�~���[�T�C�N���ł͂Q�����x�̔R�����P���\�ł��邪�A���̑��̋Z�p�ɂ�����R�����P�͂P���ɂ������Ȃ�

���X������̂ɉ߂��Ȃ��̂��B�����������A�����Z�p���߂������A�s�̂̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɍL���̗p�����

�\���͋ɂ߂ĒႢ�ƍl������B

�T�C�N������уJ�����X�V�X�e�����悤�ȐV�����Z�p�̌����J�����s���Ă���悤�ł���B�������A�����Z�p�̒�

�ŁA�~���[�T�C�N���ł͂Q�����x�̔R�����P���\�ł��邪�A���̑��̋Z�p�ɂ�����R�����P�͂P���ɂ������Ȃ�

���X������̂ɉ߂��Ȃ��̂��B�����������A�����Z�p���߂������A�s�̂̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɍL���̗p�����

�\���͋ɂ߂ĒႢ�ƍl������B

�@�����ŁA�M�҂���^�g���b�N�̑啝�ȔR����P�������߂���p�I�ȋZ�p�Ƃ��Ē�Ă��Ă���̂��Q�^�[�{�ߋ��@��

�����w�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�x�ł���B�O�q�̂悤�ɁA�M�҂���Ă̋C���x�~�G���W���ł��P�C��

�Q�Ƒ�Q�C���Q�̓�̋C���Q�ɕ����A�C���x�~�G���W�����O�`�Q/�S���ׂ̉^�]�ł͂P�C���Q�܂��͑�Q�C���Q��

����̋C���Q���ғ��^�]���Ďc��̋C���Q���x�~�^�]����B����ɂ���āA��ׂāA���̉ғ��C���Q�͑S�C������

���̏o�͂ʼnғ�����]���̃G���W���̂Q�{�̐������ϗL�����͂ʼn^�]�ł��邽�߁A�T�C�N�������������Ȃ��ĔR��

���ǍD�ƂȂ��A�����o�͂�S�C�����ғ�����]���̃G���W���ɔ�ׂāA��p�������قڔ������邱�Ƃ��R�����P

�̗v���ƂȂ�B�����āA���̋C���x�~�G���W�����Q/�S�`�S/�S���ׂ̉^�]�ł́A��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�����ɉғ��C

���Q�Ƃ��ĉ^�]����B���������C���Q�̏o�͈͂قȂ�A��P�C���Q���S/�S���ׂʼn^�]���đ�Q�C���Q��s������o��

��₤�������^�]�Ƃ����ꍇ�ɂ́A��Q�C���Q���o�͂�₤�R��̈����������^�]�ƂȂ邽�߉^�]�ƂȂ邪�A

��P�C���Q�͂S/�S���^�]�̂��߂ɃT�C�N�������������Ȃ��ĔR��ǍD�ȉ^�]�ƂȂ�B���̏ꍇ�ł��A�Q/�S�`�S/�S

���ׂ̊Ԃʼn^�]����G���W���S�̂̔R��́A�S�C�����o�͂ʼnғ�����ꍇ�ɔ�r���āA��R��邱�Ƃ���

�\�ƂȂ�B

�����w�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�x�ł���B�O�q�̂悤�ɁA�M�҂���Ă̋C���x�~�G���W���ł��P�C��

�Q�Ƒ�Q�C���Q�̓�̋C���Q�ɕ����A�C���x�~�G���W�����O�`�Q/�S���ׂ̉^�]�ł͂P�C���Q�܂��͑�Q�C���Q��

����̋C���Q���ғ��^�]���Ďc��̋C���Q���x�~�^�]����B����ɂ���āA��ׂāA���̉ғ��C���Q�͑S�C������

���̏o�͂ʼnғ�����]���̃G���W���̂Q�{�̐������ϗL�����͂ʼn^�]�ł��邽�߁A�T�C�N�������������Ȃ��ĔR��

���ǍD�ƂȂ��A�����o�͂�S�C�����ғ�����]���̃G���W���ɔ�ׂāA��p�������قڔ������邱�Ƃ��R�����P

�̗v���ƂȂ�B�����āA���̋C���x�~�G���W�����Q/�S�`�S/�S���ׂ̉^�]�ł́A��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�����ɉғ��C

���Q�Ƃ��ĉ^�]����B���������C���Q�̏o�͈͂قȂ�A��P�C���Q���S/�S���ׂʼn^�]���đ�Q�C���Q��s������o��

��₤�������^�]�Ƃ����ꍇ�ɂ́A��Q�C���Q���o�͂�₤�R��̈����������^�]�ƂȂ邽�߉^�]�ƂȂ邪�A

��P�C���Q�͂S/�S���^�]�̂��߂ɃT�C�N�������������Ȃ��ĔR��ǍD�ȉ^�]�ƂȂ�B���̏ꍇ�ł��A�Q/�S�`�S/�S

���ׂ̊Ԃʼn^�]����G���W���S�̂̔R��́A�S�C�����o�͂ʼnғ�����ꍇ�ɔ�r���āA��R��邱�Ƃ���

�\�ƂȂ�B

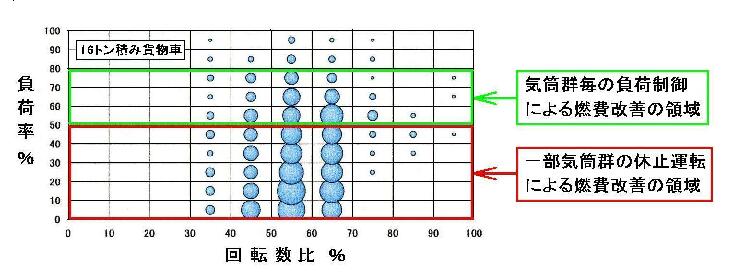

�@�ȏ���C���x�~�G���W���̋C���Q����ɂ��āA���ۂ̑�^�g���b�N�ł̐���ɂ��Ď��������̂��A�}�S�ł�

��B�����}�S�́A��^�g���b�N�iGVW�F�Q�T�g���A�ő�ύڗʂP�U�g���j�ɔ��ύځi�W�g���̐ύځj���������ŁA��T�����R

���\�Ŏ����ꂽ���Ȃ��s�������s���Ԓ�������ɐV�����r�o�K�X�K���p�������[�h�ł���d�c���[�h���^�]����

�ꍇ�̃G���W�����ׂƉ�]����̎g�p�i�p�x�̃f�[�^�i�o�T�F��ʈ��S���������Ahttp://www.ntsel.go.jp/ronbun

/happyoukai/14files/algorithm.pdf�j�ɁA�M�҂���Ă��Ă���Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005

-54771�j�ł�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̓�̋C���Q�ɕ������A�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̕��ׂ�Ɨ����Đ��䂷��

�C���x�~�G���W���̋C���Q����ɂ��R����P�̉\�ȉ^�]�̈��NjL�������̂ł���B���̐}�S�̐Ԑ��g����

�^�]�̈�ł�����̋C���Q���ғ��^�]���Ďc��̋C���Q���x�~�^�]���邱�Ƃɂ���ĔR������P���A�ΐ��g���̉^

�]�̈�ł�����̋C���Q�ł͂S/�S���ׂʼn^�]���Ďc��̋C���Q�����^�]���邱�Ƃɂ���ĔR������P���邱

�Ƃ��\�ƂȂ�B

��B�����}�S�́A��^�g���b�N�iGVW�F�Q�T�g���A�ő�ύڗʂP�U�g���j�ɔ��ύځi�W�g���̐ύځj���������ŁA��T�����R

���\�Ŏ����ꂽ���Ȃ��s�������s���Ԓ�������ɐV�����r�o�K�X�K���p�������[�h�ł���d�c���[�h���^�]����

�ꍇ�̃G���W�����ׂƉ�]����̎g�p�i�p�x�̃f�[�^�i�o�T�F��ʈ��S���������Ahttp://www.ntsel.go.jp/ronbun

/happyoukai/14files/algorithm.pdf�j�ɁA�M�҂���Ă��Ă���Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005

-54771�j�ł�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̓�̋C���Q�ɕ������A�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̕��ׂ�Ɨ����Đ��䂷��

�C���x�~�G���W���̋C���Q����ɂ��R����P�̉\�ȉ^�]�̈��NjL�������̂ł���B���̐}�S�̐Ԑ��g����

�^�]�̈�ł�����̋C���Q���ғ��^�]���Ďc��̋C���Q���x�~�^�]���邱�Ƃɂ���ĔR������P���A�ΐ��g���̉^

�]�̈�ł�����̋C���Q�ł͂S/�S���ׂʼn^�]���Ďc��̋C���Q�����^�]���邱�Ƃɂ���ĔR������P���邱

�Ƃ��\�ƂȂ�B

�@����ɂ���Ď����s�̑�^�g���b�N�ɂ�������p�I�ȃG���W���^�]�̈�̂قڑS��ɂ킽���āA�C���x�~�G���W��

�Œ�R��m�ۂł���C���Q�̐��䂪�\�ƂȂ�B���̂Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005

-54771�j�̋Z�p����^�g���b�N���̗p�����ꍇ�ɂ��A�]���̑S�C�����ϓ��o�͂ʼnғ�����G���W���ɔ�r��

�āA�T�`�P�O�����x���d�ʎԃ��[�h�R��l������s�R��l�����P�ł�����̂Ɨ\�z���Ă���B�Ȃ��A�S�C������

�ɉғ�������]���G���W���ɔ�r���āA�����Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771)�́A�R

�����ɉ����A�m�n�����팸�ł��鍪���ɂ��ẮA�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL

�����I�ɂ��ڏq���Ă���̂ł����������������B

�Œ�R��m�ۂł���C���Q�̐��䂪�\�ƂȂ�B���̂Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005

-54771�j�̋Z�p����^�g���b�N���̗p�����ꍇ�ɂ��A�]���̑S�C�����ϓ��o�͂ʼnғ�����G���W���ɔ�r��

�āA�T�`�P�O�����x���d�ʎԃ��[�h�R��l������s�R��l�����P�ł�����̂Ɨ\�z���Ă���B�Ȃ��A�S�C������

�ɉғ�������]���G���W���ɔ�r���āA�����Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771)�́A�R

�����ɉ����A�m�n�����팸�ł��鍪���ɂ��ẮA�C���x�~�́A�R��팸�ƔA�fSCR��NO���팸���̌���ɗL

�����I�ɂ��ڏq���Ă���̂ł����������������B

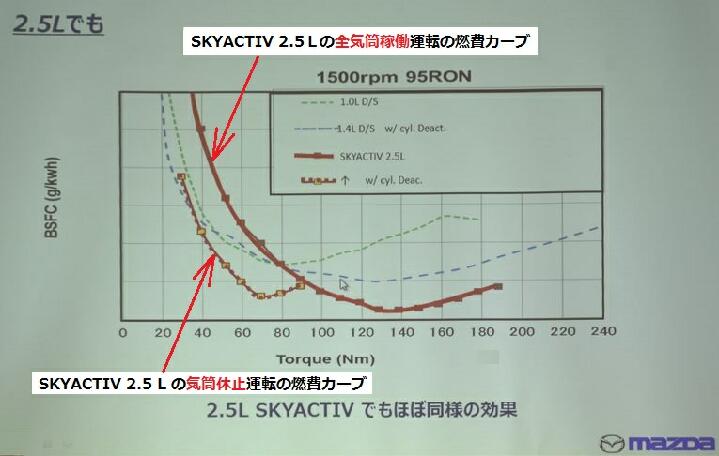

�@�Ƃ���ŁA����̓K�\�����G���W���̏ꍇ�ł͂��邪�A�}�c�_�̐l�����v���̍u���i2015�N12��14���j�ł́A�l����

�v���̓}�c�_2.5�k �r�j�x�`�b�s�h�u�G���W���ɂ�����C���x�~�ɂ���ăG���W���̒ᕉ�ׂ̉^�]�̈�ł̑啝�ȔR���

�P�̉\����}������Ă���B ���̂��Ƃ���A�}�c�_�́A�߂������ɂ͋C���x�~�G���W���𓋍ڂ��������Ԃ��s��

�ɓ�������\��������̂ł͂Ȃ����ƍl������B���̏ꍇ�A�f�B�[�[���ɂ����Ă��C���x�~���̗p����������

���s�̂���\���������ɂ����ƍl������B�A

�v���̓}�c�_2.5�k �r�j�x�`�b�s�h�u�G���W���ɂ�����C���x�~�ɂ���ăG���W���̒ᕉ�ׂ̉^�]�̈�ł̑啝�ȔR���

�P�̉\����}������Ă���B ���̂��Ƃ���A�}�c�_�́A�߂������ɂ͋C���x�~�G���W���𓋍ڂ��������Ԃ��s��

�ɓ�������\��������̂ł͂Ȃ����ƍl������B���̏ꍇ�A�f�B�[�[���ɂ����Ă��C���x�~���̗p����������

���s�̂���\���������ɂ����ƍl������B�A

�i�o�T�Fhttp://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20151214_735090.html�Ɍf�ڂ̐}http://car.watch.impress.co.jp/img/car/docs/735/

090/html/71.jpg.htm�jl

090/html/71.jpg.htm�jl

|

�@2016�N4�����݁A�}�c�_�ł́A�ȉ��̂Q�@��̃f�B�[�[���G���W���Y���Ă��邻���ł���B

���@SKYACTIV-D 1.5�@�F�@1.5���b�g���E����4�C��DOHC16�o���u�����G���W�� VG�^�[�{

���@SKYACTIV-D 2.2�@�F�@2.2���b�g���E����4�C��DOHC16�o���u�����G���W�� 2�X�e�[�W�^�[�{

���̂悤�ȏ̉��ŁA�}�c�_�̐l�����v���̍u���i2015�N12��14���j�ł́A�ȉ��̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���̂�

�R�����ł��u�C���x�~�v�̗̍p���L���Ƃ����|�̔��\���s���Ă���悤���B

�R�����ł��u�C���x�~�v�̗̍p���L���Ƃ����|�̔��\���s���Ă���悤���B

|

�@���Ă��āA�ȏ�̋L������ސ�����ƁA�߂������A�}�c�_�̃f�B�[�[���G���W���ɂ͋C���x�~���̗p������

�\�����ɂ߂č����ƍl������B���̏ꍇ�̋C���x�~�V�X�e���́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�̓����Z�p���̗p���邱�Ƃ��ł��K�ł͂Ȃ����ƍl������B���̗��R�́A�C���x�~�G���W���i��

�����J2005-54771�j�̓����ɂ͈ȉ��Ɏ�������̗D�ꂽ�@�\�E���\��������Z�p�ł��邽�߂��B

�\�����ɂ߂č����ƍl������B���̏ꍇ�̋C���x�~�V�X�e���́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�̓����Z�p���̗p���邱�Ƃ��ł��K�ł͂Ȃ����ƍl������B���̗��R�́A�C���x�~�G���W���i��

�����J2005-54771�j�̓����ɂ͈ȉ��Ɏ�������̗D�ꂽ�@�\�E���\��������Z�p�ł��邽�߂��B

�� �ʏ�A�����Ԃ́A�����ԗp�G���W���̋}���ȏo�͑����̓I�m�ȕ��א���ɂ���āA����ȑ��s���\��

����B���̂��߁A�C���x�~���̗p�����ߋ��f�B�[�[���G���W���𓋍ڂ��������Ԃ��}���ȕ��גቺ��K�v��

���鑖�s��Ԃɂ����ẮA�G���W���͑S�C���ғ�����C���x�~�ɓ˓����邱�ƂɂȂ�B���̍ہA�C���x�~�G

���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́A�^�[�{�ߋ��@�ɔ�����

��^�[�{�T�[�W�����O�̕s������S�ɉ�����邱�Ƃ��ł���B��̋Z�p�ł���

����B���̂��߁A�C���x�~���̗p�����ߋ��f�B�[�[���G���W���𓋍ڂ��������Ԃ��}���ȕ��גቺ��K�v��

���鑖�s��Ԃɂ����ẮA�G���W���͑S�C���ғ�����C���x�~�ɓ˓����邱�ƂɂȂ�B���̍ہA�C���x�~�G

���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́A�^�[�{�ߋ��@�ɔ�����

��^�[�{�T�[�W�����O�̕s������S�ɉ�����邱�Ƃ��ł���B��̋Z�p�ł���

�� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���������ԗp�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W

���́A�C���x�~�^�]���ɂ����ẮA�x�~�C���̋z�E�r�C�ق̍쓮���~������@�\�i���C���𖧕�ԂɈ�

�����鑕�u�j��V���ɒlj�����K�v���������Ƃ��傫�ȓ����ł���B

���́A�C���x�~�^�]���ɂ����ẮA�x�~�C���̋z�E�r�C�ق̍쓮���~������@�\�i���C���𖧕�ԂɈ�

�����鑕�u�j��V���ɒlj�����K�v���������Ƃ��傫�ȓ����ł���B

�i���݂ɁA���s�̎s�̒��̋C���x�~�K�\�����G���W���̑S�@��ɂ́A�x�~�C���̋z�E�r�C�ق̍쓮���~������@

�\[���C���𖧕�ԂɈێ����鑕�u]����������Ă���B�j

�\[���C���𖧕�ԂɈێ����鑕�u]����������Ă���B�j

�@�Ƃ���ŁA�ŋ߂̊O���q�H�̑�^�ݕ��D�ł́A�G���W���̋C���x�~�́A�����^�q���̍X�Ȃ�R����オ�\�ɏ�

�q���Ă���悤�ɁA�D���̉^�q���̔R����̍팸��}�邽�߁A�D���̑啝�Ȍ����^�q�����{����Ă���B�܂�A��

��̑D���́A�����^�q�̂��߂ɃG���W�������ׂʼn^�]����p�x���������������Ă���Ƃ̂��Ƃł���B���̌���

�^�q�̎�i�̈�Ƃ��āA�]���̑�^�̍��؋q�D�ɍ̗p����Ă��镡����̃f�B�[�[�����d���u�i�����}���Q��

���j��p�����D���̓d�C���i���u���ݕ��D�i���R���e�i�D�A�^���J�[�A�o���ς݉ݕ��D���j�ɍ̗p���邱�Ƃ���Ă���

����B

�q���Ă���悤�ɁA�D���̉^�q���̔R����̍팸��}�邽�߁A�D���̑啝�Ȍ����^�q�����{����Ă���B�܂�A��

��̑D���́A�����^�q�̂��߂ɃG���W�������ׂʼn^�]����p�x���������������Ă���Ƃ̂��Ƃł���B���̌���

�^�q�̎�i�̈�Ƃ��āA�]���̑�^�̍��؋q�D�ɍ̗p����Ă��镡����̃f�B�[�[�����d���u�i�����}���Q��

���j��p�����D���̓d�C���i���u���ݕ��D�i���R���e�i�D�A�^���J�[�A�o���ς݉ݕ��D���j�ɍ̗p���邱�Ƃ���Ă���

����B

|

�@���̕�����̃f�B�[�[�����d���u�i�����}���Q�ƕ��j��p�����D���̓d�C���i�V�X�e���ɂ����Ĉꕔ�̃G���W��

���~���ĉ^�]�����ꍇ�́A�G���W���̕������^�]�ɂ����Ĉꕔ�̃G���W�����C���x�~�����ꍇ�Ɠ����̋@�\�E

���ʂ�����ƍl������B�Ⴆ�A���C���f�B�[�[���G���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̓�̋C���Q�ɕ������C

���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~�G���W���ɂ����ĂP�^�Q�ȉ��̃g���N�ł͋C���x�~�ɂ���đ��r

�C�ʂ̂P�^�Q�̔r�C�ʂʼn^�]���邱�Ƃ��\�ł���A�����āA��L���D���̓d�C���i�V�X�e�����P�^�Q�ȉ��̃g���N

�ł͂Q��̃G���W���̒��̕Е��̃G���W���ł����ʼn^�]���邱�Ƃ��ł���̂ł���B���̂悤�ȉ^�]��Ԃł́A�C��

�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����G���W���Ə�L���D���̓d�C���i�V�X�e���̃G���W��

�́A�P�^�Q�ȉ��̃g���N�ł������̃G���W�����r�C�ʂ��ɂ����m�_�E���T�C�W���O�G���W���v�̏�Ԃł̃G���W��

�^�]�ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ł���B

���~���ĉ^�]�����ꍇ�́A�G���W���̕������^�]�ɂ����Ĉꕔ�̃G���W�����C���x�~�����ꍇ�Ɠ����̋@�\�E

���ʂ�����ƍl������B�Ⴆ�A���C���f�B�[�[���G���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̓�̋C���Q�ɕ������C

���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~�G���W���ɂ����ĂP�^�Q�ȉ��̃g���N�ł͋C���x�~�ɂ���đ��r

�C�ʂ̂P�^�Q�̔r�C�ʂʼn^�]���邱�Ƃ��\�ł���A�����āA��L���D���̓d�C���i�V�X�e�����P�^�Q�ȉ��̃g���N

�ł͂Q��̃G���W���̒��̕Е��̃G���W���ł����ʼn^�]���邱�Ƃ��ł���̂ł���B���̂悤�ȉ^�]��Ԃł́A�C��

�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����G���W���Ə�L���D���̓d�C���i�V�X�e���̃G���W��

�́A�P�^�Q�ȉ��̃g���N�ł������̃G���W�����r�C�ʂ��ɂ����m�_�E���T�C�W���O�G���W���v�̏�Ԃł̃G���W��

�^�]�ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ł���B

�U�|�T�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ƌz�E�r�C�ْ�~���Ƃ̑���

�@�U�C���̉ߋ��f�B�[�[���̋C���x�~�G���W���ɂ����āA���쎩���Ԃ́u�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C��

��~���̋C���x�~�V�X�e���v�ł́A�R�C�����x�~����G���W���^�]�̗̈�͖w�Ǒ��݂��Ȃ��B�������A�M�Ғ�Ă�2�^

�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�ł́A�G���W����1�^�Q���ȉ��ɂ���

�āA�R�C���̋C���Q�������ғ�����C���x�~�^�]���\�ł���B

��~���̋C���x�~�V�X�e���v�ł́A�R�C�����x�~����G���W���^�]�̗̈�͖w�Ǒ��݂��Ȃ��B�������A�M�Ғ�Ă�2�^

�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�ł́A�G���W����1�^�Q���ȉ��ɂ���

�āA�R�C���̋C���Q�������ғ�����C���x�~�^�]���\�ł���B

�@�����āA��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s�ɂ����ẮA�G���W���^�]��1�^�Q���ȉ��̌y���ׂ����p����邽�߁A

�y���ׂɂ����ĂR�C�����x�~����G���W���^�]���\���M�Ғ�Ă�2�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C

���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A��^�g���b�N�̏\���ȑ��s�R��̌��オ�\�ł���B

�y���ׂɂ����ĂR�C�����x�~����G���W���^�]���\���M�Ғ�Ă�2�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C

���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A��^�g���b�N�̏\���ȑ��s�R��̌��オ�\�ł���B

�����ĂƕM�Ғ�Ă̋C���x�~�V�X�e�����ߋ��U�C���G���W���ɂ�����ғ��C�����̃}�b�v�ƔR��̔�r

| |

|

�i�P�j �M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j

�̋C���x�~����̃}�b�v�@�i�U�C���ߋ��G���W���j

|

�i�P�j ����́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v

�ɂ���C���x�~����̃}�b�v�@�i�U�C���ߋ��G���W���j

|

�i�Q�j��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P

�@�E�������H�̑��s�R��́A�T�`�P�O���̒ጸ

�@�@�i���҂̐���j

|

�i�Q�j��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P

�@�E�������H�̑��s�R��́A�S���̉��P

|

�i�Q�j��^�g���b�N��JE0�T���[�h�̔R����P

�@�E�d�ʎԃ��[�h�R��́A�T�`�P�O���̒ጸ

�@�@�i���҂̐���j

|

�i�R�j��^�g���b�N��JE0�T���[�h�̔R����P

�E�d�ʎԃ��[�h�R��́A�Q�`�R���̉��P

�@�i���҂̐���j

|

�@�ȏ�̂��Ƃ���A�����I�ɑ�^�g���b�N�̔R������}��Z�p�Ƃ��ẮA���҂���Ă��Ă����C���x�~�G���W

���i�������J2005-54771�j���䂪���ōL�����p�������\���́A�قڊԈႢ�Ȃ��ƍl�������B�Ȃ��A����

�����Ԓ�Ắu�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̋Z�p�ɔ�r�����ꍇ�A�M��

��Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�̔R����i�i�ɉ��P�ł���@�\�E���\��������

�Z�p�ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[�W�ɏ�

�q���Ă���̂ŁA�����̂�����͂����������������B

���i�������J2005-54771�j���䂪���ōL�����p�������\���́A�قڊԈႢ�Ȃ��ƍl�������B�Ȃ��A����

�����Ԓ�Ắu�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̋Z�p�ɔ�r�����ꍇ�A�M��

��Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�̔R����i�i�ɉ��P�ł���@�\�E���\��������

�Z�p�ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[�W�ɏ�

�q���Ă���̂ŁA�����̂�����͂����������������B

�V�D�C���x�~�^�]���̐U����h�~������@�ɂ���

�@�z���_�̓C���X�p�C�A�ƃG���V�I����V�^�U�C���G���W����i-VTEC�Ə̂���V�����_�[��芷����σV�����_�[�V

�X�e�����̗p���Ă���B����͎����Ԃ̑��s�ɉ����ĂU�C���^�]�A�S�C���^�]����тR�C���^�]�ɐ芷���邱

�ƂŔR��̌��エ��єr�o�K�X���x���̒ጸ���s���Ă���B�Ȃ��C���x�~���ɔ���������L�̃G���W���U���ɂ�

�ẮA�A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g�iACM�j�ɂ���Ēጸ���Ă���Ƃ̂��ƁB���́A�@�\�ƍ\���͈ȉ��̒ʂ�

�ł���B�i�o�T�@http://www.honda.co.jp/factbook/auto/INSPIRE/200712/11.html�Q�Ɓj

�X�e�����̗p���Ă���B����͎����Ԃ̑��s�ɉ����ĂU�C���^�]�A�S�C���^�]����тR�C���^�]�ɐ芷���邱

�ƂŔR��̌��エ��єr�o�K�X���x���̒ጸ���s���Ă���B�Ȃ��C���x�~���ɔ���������L�̃G���W���U���ɂ�

�ẮA�A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g�iACM�j�ɂ���Ēጸ���Ă���Ƃ̂��ƁB���́A�@�\�ƍ\���͈ȉ��̒ʂ�

�ł���B�i�o�T�@http://www.honda.co.jp/factbook/auto/INSPIRE/200712/11.html�Q�Ɓj

|

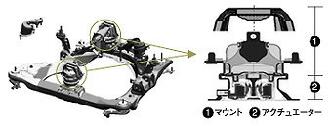

�@���̃A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g�iACM�j

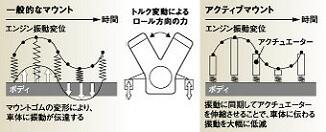

�́A�}�T�̃G���W���}�E���g�\���}�Ɏ����Ă��� �悤�ɁA�T�C�h�}�E���g�ƃg�����X�~�b�V�����A�b�p�[ �}�E���g�������厲�t�߂ɔz�u����Ă���B |

|

�@�}�U�̃G���W���}�E���g�V�X�e���\���}�Ɏ�����

����悤�ɁA�G���W���U���̕ψʂ��N�����N��]�ϓ� ���琄�肵�đł������悤�ɍ쓮���A�C���x�~ �^�]���̃G���W���U����}����悤�ɂ������̂ł���B |

|

�@�}�V�̃G���W���}�E���g�T�O�}�Ɏ������悤�ɁA

�G���W���̑O����x�����邱�̃}�E���g�́A�t�� �}�E���g�̉����ɓ��������A�N�`���G�[�^�[���A �G���W���U���ɑ����ʑ��E�������ŐL�k������ ���ƂŐU�����z�����A�C���x�~��Ԃł��邱�Ƃ� ���������Ȃ������h�U���\���������Ă���B |

�@�ȏ�̂悤�ɁA�G���W���̑O����x������A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g�́A�t���}�E���g�̉����ɓ�����

���A�N�`���G�[�^�[���A�G���W���U���ɑ����ʑ��E�������ŐL�k�����邱�ƂŐU�����z�����AV�^�U�C���G���W���̋C

���x�~�^�]���ɔ�������U�����C���x�~�^�]��Ԃł��邱�Ƃ����������Ȃ������h�U���\���������Ă���̂ł�

��B�z���_�̓d�q����̃A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g�́A�ȒP�Ɍ����A�����ŐL�яk�݂���G���W���}

�E���g�Ȃ̂��B

���A�N�`���G�[�^�[���A�G���W���U���ɑ����ʑ��E�������ŐL�k�����邱�ƂŐU�����z�����AV�^�U�C���G���W���̋C

���x�~�^�]���ɔ�������U�����C���x�~�^�]��Ԃł��邱�Ƃ����������Ȃ������h�U���\���������Ă���̂ł�

��B�z���_�̓d�q����̃A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g�́A�ȒP�Ɍ����A�����ŐL�яk�݂���G���W���}

�E���g�Ȃ̂��B

�@�C���x�~�ɂ���ăA���o�����X�ɂȂ��đ��傷��U�����G���W���}�E���g����ǂ�(���ʑ�)�ŐL�яk�݂��邱�Ƃɂ�

���ċz�����Ă��܂��̂ł���B�z���_�̋C���x�~�G���W�����ڂ̃C���X�p�C�A�E�G���V�I���E�A�R�[�h�ɂ͓��C�S���H��

���̓d�C���A�N�e�B�u����G���W���}�E���g�i�}�W�Q�Ɓj���̗p����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B ���̂悤�ɁA�z���_�ł̓G

���W���̑O��x���ɃG���W���U���ɑ����ʑ��E�������ŐL�k������t���̃A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g

���̗p���邱�Ƃɂ���ċC���x�~�^�]���̐U�����ԑ̂ɓ`�d���邱�Ƃ�h�~���A��p�Ԃ⏬�^�g���b�N�i�k�Č����j��

���Ă̏��i�����m�ۂł��Ă���̂ł���B

���ċz�����Ă��܂��̂ł���B�z���_�̋C���x�~�G���W�����ڂ̃C���X�p�C�A�E�G���V�I���E�A�R�[�h�ɂ͓��C�S���H��

���̓d�C���A�N�e�B�u����G���W���}�E���g�i�}�W�Q�Ɓj���̗p����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B ���̂悤�ɁA�z���_�ł̓G

���W���̑O��x���ɃG���W���U���ɑ����ʑ��E�������ŐL�k������t���̃A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g

���̗p���邱�Ƃɂ���ċC���x�~�^�]���̐U�����ԑ̂ɓ`�d���邱�Ƃ�h�~���A��p�Ԃ⏬�^�g���b�N�i�k�Č����j��

���Ă̏��i�����m�ۂł��Ă���̂ł���B

�@�����AV�^�U�C���G���W���͒���U�C���G���W��������]�o�����X�̗��G���W���ł���B�������A�z���_�͓��C�S

���H�Ƃ̓d�q����̃A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g�̋Z�p�ɂ���ĐU���ʂŖ��̑���V�^�U�C���G���W��

�̋C���x�~�^�]�̐U�������������ނ��Ƃɐ������Ă���̂ł���B���̓��C�S���H�Ƃ̋Z�p���^�g���b�N�f�B�[�[

���G���W���ɉ��p����A��^�g���b�N�ɂQ�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p��

���ꍇ�Ɋ뜜�����C���x�~�^�]���̐U���ɂ��ẮA��������S�ɉ��������ނ��Ƃ��e�Ղɂł���ƍl������B

���������āA��^�g���b�N�̒���U�C���G���W�����C���x�~�����邱�Ƃɂ��ẮA�U���Ɋւ����Q�͉��������ƍl

���ėǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B

���H�Ƃ̓d�q����̃A�N�e�B�u�R���g���[���G���W���}�E���g�̋Z�p�ɂ���ĐU���ʂŖ��̑���V�^�U�C���G���W��

�̋C���x�~�^�]�̐U�������������ނ��Ƃɐ������Ă���̂ł���B���̓��C�S���H�Ƃ̋Z�p���^�g���b�N�f�B�[�[

���G���W���ɉ��p����A��^�g���b�N�ɂQ�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p��

���ꍇ�Ɋ뜜�����C���x�~�^�]���̐U���ɂ��ẮA��������S�ɉ��������ނ��Ƃ��e�Ղɂł���ƍl������B

���������āA��^�g���b�N�̒���U�C���G���W�����C���x�~�����邱�Ƃɂ��ẮA�U���Ɋւ����Q�͉��������ƍl

���ėǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B

�@���̂悤�ȋZ�p�����p����A�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�^�]���ɐ�����Ɨ\�z����邷�G���W���U����

�h�~���邱�Ƃ��e�ՂȂ��Ƃ͖��炩���B���ɁA��^�g���b�N�̃L���u�ł́w���o�[(�S��)�X�v�����O�x�w�R�C���X�v�����O�x

�w�G�A�X�v�����O�x����p�����L���u�T�X�y���V�����Ŏx������Ă���B���̂��߁A��^�g���b�N�̏ꍇ�ɂ́A�C���x�~

�̃G���W���U�����^�]��ɓ`�d����\���ƂȂ��Ă���A�C���x�~�^�]�ɂ�����U�����ɂ��ẮA��p�Ԃ��

���e�Ղɉ����ł���Ɛ��������B

�h�~���邱�Ƃ��e�ՂȂ��Ƃ͖��炩���B���ɁA��^�g���b�N�̃L���u�ł́w���o�[(�S��)�X�v�����O�x�w�R�C���X�v�����O�x

�w�G�A�X�v�����O�x����p�����L���u�T�X�y���V�����Ŏx������Ă���B���̂��߁A��^�g���b�N�̏ꍇ�ɂ́A�C���x�~

�̃G���W���U�����^�]��ɓ`�d����\���ƂȂ��Ă���A�C���x�~�^�]�ɂ�����U�����ɂ��ẮA��p�Ԃ��

���e�Ղɉ����ł���Ɛ��������B

�W�D�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���ɂ�����R�X�g�A�b�v�̌���

�@�Ƃ���ŁAMPI�i�}���`�|�C���g�C���W�F�N�V�����j�̃K�\�����G���W�����C���x�~����ꍇ�ɂ́A�σo���u�@�\�ɂ�

���ă��b�J�[�A�[�����x�~�����邩�A�܂��͒��������̖�����ւ��o���u���t�^�[�𗘗p���A�z�C�o���u��S��

������悤�ɂ��A���Ȃ��Ƃ��z�C���~�����ĔR���������~�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B���̂��߁A�z���_�̋C���x�~

�K�\�����G���W���ł́A�σo���u�^�C�~���O�@�\���̗p���ċx�~����C���̋z�C�o���u�Ɣr�C�o���u��S������

��悤�ɂ��Ă���A�]���̋C���x�~���Ȃ��G���W���ɔ�ׂăR�X�g���ł���ƍl������B

���ă��b�J�[�A�[�����x�~�����邩�A�܂��͒��������̖�����ւ��o���u���t�^�[�𗘗p���A�z�C�o���u��S��

������悤�ɂ��A���Ȃ��Ƃ��z�C���~�����ĔR���������~�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B���̂��߁A�z���_�̋C���x�~

�K�\�����G���W���ł́A�σo���u�^�C�~���O�@�\���̗p���ċx�~����C���̋z�C�o���u�Ɣr�C�o���u��S������

��悤�ɂ��Ă���A�]���̋C���x�~���Ȃ��G���W���ɔ�ׂăR�X�g���ł���ƍl������B

�@��^�g���b�N�p�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���ɉσo���u�^�C�~���O�@�\�𓋍ڂ��ċC���x�~�G���W�������邱��

�́A�ꉞ�A�\�ł���B����́A�]���̑�^�g���b�N�p�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���Ƀz���_�̃K�\�����G���W����

���l�̋z�r�C�n�̃��J�j�Y�����̗p���ċC���x�~�G���W��������Ηǂ��̂ł���B���̑�^�g���b�N�p�̉σo��

�u�^�C�~���O�����̋C���x�~�G���W���ł́A�ғ��C���̔r�C�K�X�G�l���M�[��L���ɗ��p���ă^�[�{�ߋ��@���쓮��

���邽�߁A��^�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���ɉσo���u�^�C�~���O�V�X�e�����̗p���ċx�~����C���̋z�C�ق�

�S���������邱�Ƃ��K�{�ƂȂ�B

�́A�ꉞ�A�\�ł���B����́A�]���̑�^�g���b�N�p�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���Ƀz���_�̃K�\�����G���W����

���l�̋z�r�C�n�̃��J�j�Y�����̗p���ċC���x�~�G���W��������Ηǂ��̂ł���B���̑�^�g���b�N�p�̉σo��

�u�^�C�~���O�����̋C���x�~�G���W���ł́A�ғ��C���̔r�C�K�X�G�l���M�[��L���ɗ��p���ă^�[�{�ߋ��@���쓮��

���邽�߁A��^�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���ɉσo���u�^�C�~���O�V�X�e�����̗p���ċx�~����C���̋z�C�ق�

�S���������邱�Ƃ��K�{�ƂȂ�B

�@���̂��ߑ�^�g���b�N�p�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���p�̉σo���u�^�C�~���O�V�X�e���Ƃ��āA�D���p�̑�^�f

�B�[�[���G���W���Ŏ��p������Ă���z�C�ًy�єr�C�ق�����܂��͓d���͂ō쓮������J�����X�V�X�e����K�\��

���G���W���Ŏ��p������Ă���σo���u�^�C�~���O�@�\��V���ɊJ�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B���ɑ�^�^�[�{�ߋ�

�f�B�[�[���G���W���p�̉σo���u�^�C�~���O�@�\���J�����đ�^�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�^�]��

�����ł����Ƃ��Ă��A�����ȉσo���u�^�C�~���O�@�\���̗p���Ă��邽�߂ɑ�^�g���b�N�p�̋C���x�~�G���W���͑�

���ȃR�X�g�����������A���i�Ƃ��Ďs��Ɏ�����邩�ǂ����͑傢�ɋ^��ł���B����ɑ��A�M�҂���Ă�

��Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ł́A�σo���u�^�C�~���O�@�\���s�v��

��R�X�g�̑�^�g���b�N�p�̋C���x�~�G���W�������p���ł���̂ł���B

�B�[�[���G���W���Ŏ��p������Ă���z�C�ًy�єr�C�ق�����܂��͓d���͂ō쓮������J�����X�V�X�e����K�\��

���G���W���Ŏ��p������Ă���σo���u�^�C�~���O�@�\��V���ɊJ�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B���ɑ�^�^�[�{�ߋ�

�f�B�[�[���G���W���p�̉σo���u�^�C�~���O�@�\���J�����đ�^�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�^�]��

�����ł����Ƃ��Ă��A�����ȉσo���u�^�C�~���O�@�\���̗p���Ă��邽�߂ɑ�^�g���b�N�p�̋C���x�~�G���W���͑�

���ȃR�X�g�����������A���i�Ƃ��Ďs��Ɏ�����邩�ǂ����͑傢�ɋ^��ł���B����ɑ��A�M�҂���Ă�

��Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ł́A�σo���u�^�C�~���O�@�\���s�v��

��R�X�g�̑�^�g���b�N�p�̋C���x�~�G���W�������p���ł���̂ł���B

�@���āA���s�̑�^�g���b�N�ɗp�����Ă���U�C���̃^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W���ɂ͂P��̉ߋ��@�����������

����A���̃G���W����P���ɋC���x�~����悤�ɂ����G���W�����A�V���O���^�[�{�����̋C���x�~�G���W���ł���B��

�̃V���O���^�[�{�����̋C���x�~�G���W���ł́A�T�C�N���������l������A���R�A�σo���u�^�C�~���O��������

�p����K�v������B�������A���̉σo���u�^�C�~���O���̗p�����V���O���^�[�{�����̋C���x�~�G���W���̏ꍇ��

�́A�P��̃G���W���ɂP��̑�^�^�[�{�ߋ��@�����ڂ����\���ł��邽�߁A���̋C���x�~�G���W���̕���������

�����Ă͏�ɑ�^�̃^�[�{�ߋ��@���쓮�����邱�ƂɂȂ邽�߂Ƀ^�[�{�ߋ��@�̍쓮���̌������Ⴍ�Ȃ�A�{����

�C���x�~�G���W�̓����ł��镔�������̔R��\���ɉ��P�ł��Ȃ����_������B����ɑ��A�M�҂���Ă���Q

�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł͋C���Q���ɏ��^�̃^�[�{�ߋ��@�𓋍ڂ��Ă���