�Ջ��l�̃A�C�f�A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂��@�@�@�@�@�T�C�g�}�b�v

�ŏI�X�V���F2016�N11��12��

|

�P�D��^�g���b�N�p�ߋ��f�B�[�[���G���W���̔R��팸���A�i�ق̉ۑ�ł��闝�R

�@�f�B�[�[���G���W���̃p�e�B�L�����[�g�i�o�l�j��啝�ɍ팸�ł���R�ĉ��P�ȊO�̕��@�Ƃ��ẮA�C���^�[�N�[���ߋ�

�ɂ�鋋�C�ʂ̑���Ƃc�o�e���u(�f�B�[�[�����q���ߏW���u�j�ł��邱�Ƃ́A�P�O�N�ȏ���O����L���m���Ă���

���Ƃł���B�V�Z���r�o�K�X�K���i2003�N��2004�N�K���j�̎���ł͂c�o�e���u���M�����̗��̋Z�p�ł��������߁A

�o�l�K���̌������V�Z���r�o�K�X�K���ɓK���������i�Ƃ��āA�قƂ�ǑS�Ẵg���b�N�ɂ́A�C���^�[�N�[���ߋ��f�B

�[�[���G���W�����̗p���ꂽ�̂ł���B���̌�̐V�����r�o�K�X�K���i2005�N�K���j���o�ă|�X�g�V�����r�o�K�X�K

���i2009�N�K���j�Ɏ���o�l�Ƃm�n���̋K�������ɓK���ł���悤�ɂ��邽�߁A���݂ł͑S�Ă̑�^�g���b�N�ɂ́A�c�o�e

���u�ƔA�f�r�b�q�G�}���u�𓋍ڂ����C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W�����̗p����Ă���̂����B

�ɂ�鋋�C�ʂ̑���Ƃc�o�e���u(�f�B�[�[�����q���ߏW���u�j�ł��邱�Ƃ́A�P�O�N�ȏ���O����L���m���Ă���

���Ƃł���B�V�Z���r�o�K�X�K���i2003�N��2004�N�K���j�̎���ł͂c�o�e���u���M�����̗��̋Z�p�ł��������߁A

�o�l�K���̌������V�Z���r�o�K�X�K���ɓK���������i�Ƃ��āA�قƂ�ǑS�Ẵg���b�N�ɂ́A�C���^�[�N�[���ߋ��f�B

�[�[���G���W�����̗p���ꂽ�̂ł���B���̌�̐V�����r�o�K�X�K���i2005�N�K���j���o�ă|�X�g�V�����r�o�K�X�K

���i2009�N�K���j�Ɏ���o�l�Ƃm�n���̋K�������ɓK���ł���悤�ɂ��邽�߁A���݂ł͑S�Ă̑�^�g���b�N�ɂ́A�c�o�e

���u�ƔA�f�r�b�q�G�}���u�𓋍ڂ����C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W�����̗p����Ă���̂����B

�@����A2006�N4��1������{�s���ꂽ�u�G�l���M�[�̎g�p�̍������Ɋւ���@���v�i�ʏ́F�����ȃG�l�@�j�̉����ɂ�

��A�ȉ��Ɏ����\�U�̏d�ʎԁi�ԗ����d��2.5t��)�̎����Ԃɑ���2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR�����K�肳

�ꂽ�B ���̏d�ʎԔR���́A2015�N�x�i����27�N�x�j����B���̖ڕW�N�x�Ƃ��Ă��邽�߁A�g���b�N���[�J��2015

�N�x�܂łɎԗ����d�ʂ��Ƃɒ�߂�ꂽ�d�ʎԔR��l�̊�l�ɓK��������K�v������B�܂��A2006�N4���ȍ~�ɔ�

������V�^�Ԃɂ��āA���i�J�^���O�֏d�ʎԃ��[�h�R��l��\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ����B����ȍ~�A�g���b

�N���[�J�ł͋}篁A�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����팸����K�v�ɔ����邱�ƂɂȂ����̂ł���B

��A�ȉ��Ɏ����\�U�̏d�ʎԁi�ԗ����d��2.5t��)�̎����Ԃɑ���2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR�����K�肳

�ꂽ�B ���̏d�ʎԔR���́A2015�N�x�i����27�N�x�j����B���̖ڕW�N�x�Ƃ��Ă��邽�߁A�g���b�N���[�J��2015

�N�x�܂łɎԗ����d�ʂ��Ƃɒ�߂�ꂽ�d�ʎԔR��l�̊�l�ɓK��������K�v������B�܂��A2006�N4���ȍ~�ɔ�

������V�^�Ԃɂ��āA���i�J�^���O�֏d�ʎԃ��[�h�R��l��\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ����B����ȍ~�A�g���b

�N���[�J�ł͋}篁A�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����팸����K�v�ɔ����邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@���̂��߁A�ߔN�ł́A�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����팸���邱�Ƃ��g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����ŏd�v��

�������ڂł��邱�Ƃ́A�N�����F�߂�Ƃ���ł���B�������Ȃ���f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A��

��܂Œ��N�ɓn���Č�������ė�����������A����A�Z���Ԃɏ\���Ȑ��ʂ��m���Ɏ������邱�Ƃ�����ۑ�ł���B

����ɑ��g�����X�~�b�V�����̑��i���͑啝�ȃR�X�g�㏸�̋]���͂��邪�A�m���Ƀg���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P

�ł��邱�Ƃ���A�g���b�N���[�J�͐�𑈂��ăg�����X�~�b�V�����̑��i���ɏ��o�����ƍl������B�Ƃ��낪�A�č��̂悤

�ȑ嗤���f���̂悤�Ƀg�����X�~�b�V�����̕p�ɂȃM�A�`�F���W���s�v�ȏꍇ�ɂ͑��i�g�����X�~�b�V�����ł����Ă��g���b

�N�^�]��̕��S�͑����Ȃ����A���{�̂悤�ȋ������ł͑��i�g�����X�~�b�V�����̗̍p�͕p�ɂȃM�A�`�F���W���K�v�Ƃ�

�邽�߂Ƀg���b�N�^�]�艻�ɉߓx�̕��S�������邱�ƂɂȂ�B�����Ńg���b�N���[�J�͓��{�ł��g�p�\�ȑ��i�g�����X�~

�b�V�����Ƃ��Ă��邽�߁A�P�Q�i�̋@�B�������g�����X�~�b�V�����̊J�����s�����̂ł���B�����āA�����U�A����A�O�H��

�����A�t�c�g���b�N�X�̂S�Ђ́A���̂P�Q�i�̋@�B�������g�����X�~�b�V�������̗p���邱�Ƃɂ���āA��^�g���b�N�E�g���N�^

��2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɐh�����ēK�������邱�Ƃ��ł��Ă���̂��B

�������ڂł��邱�Ƃ́A�N�����F�߂�Ƃ���ł���B�������Ȃ���f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A��

��܂Œ��N�ɓn���Č�������ė�����������A����A�Z���Ԃɏ\���Ȑ��ʂ��m���Ɏ������邱�Ƃ�����ۑ�ł���B

����ɑ��g�����X�~�b�V�����̑��i���͑啝�ȃR�X�g�㏸�̋]���͂��邪�A�m���Ƀg���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P

�ł��邱�Ƃ���A�g���b�N���[�J�͐�𑈂��ăg�����X�~�b�V�����̑��i���ɏ��o�����ƍl������B�Ƃ��낪�A�č��̂悤

�ȑ嗤���f���̂悤�Ƀg�����X�~�b�V�����̕p�ɂȃM�A�`�F���W���s�v�ȏꍇ�ɂ͑��i�g�����X�~�b�V�����ł����Ă��g���b

�N�^�]��̕��S�͑����Ȃ����A���{�̂悤�ȋ������ł͑��i�g�����X�~�b�V�����̗̍p�͕p�ɂȃM�A�`�F���W���K�v�Ƃ�

�邽�߂Ƀg���b�N�^�]�艻�ɉߓx�̕��S�������邱�ƂɂȂ�B�����Ńg���b�N���[�J�͓��{�ł��g�p�\�ȑ��i�g�����X�~

�b�V�����Ƃ��Ă��邽�߁A�P�Q�i�̋@�B�������g�����X�~�b�V�����̊J�����s�����̂ł���B�����āA�����U�A����A�O�H��

�����A�t�c�g���b�N�X�̂S�Ђ́A���̂P�Q�i�̋@�B�������g�����X�~�b�V�������̗p���邱�Ƃɂ���āA��^�g���b�N�E�g���N�^

��2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɐh�����ēK�������邱�Ƃ��ł��Ă���̂��B

�@���������āA�P�Q�i�̋@�B�������g�����X�~�b�V�������ڂ̏ꍇ�����T���O��̔R����V�i�}�j���A�g�����X�~�b�V

�������ڂ�����^�g���b�N�E�g���N�^�́A�����_�ł�2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK���ł��Ă��Ȃ��̂ł���B���������āA

����̋Z�p�J�����i�W���A��������T�����x�̔R����팸�ł���Z�p�����p���ł�������A�V�i�}�j���A�g�����X

�~�b�V�������ڂ̑�^�g���b�N�E�g���N�^��2015�N�x����͔̔��𒆎~������Ȃ����Ԃ������Ă��܂����ƂɂȂ��Ă�

�܂��̂��B���̂悤�Ȏ��ԂɊׂ邱�Ƃ�����邽�߁A�M�҂͑�^�g���b�N�E�g���N�^�ɂT�`�P�O�����x�̔R��팸���\��

�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���邱�Ƃ��ł��]�܂����Ǝv���A��Ă�

�Ă���̂ł���B���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����^�g���b�N���̗p�����ꍇ�A�T�`�P�O�����x

�����d�ʎԃ��[�h�R��l���啝�ȍ팸�������߂邽�߁A�V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�R���

���ɗe�ՂɓK���ł���̂��B����ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��̃y�[�W�ɂ��L�ڂ���

����̂ł����������������B�{�y�[�W�ł́A�C���x�~�G���W���̒��ł��Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i����

���J2005-54771�j�̋Z�p�̓����ƁA���Y�G���W���ɂ�����R����P��NO���팸�̊e�X�̖ړI�ɓK�����C���Q�̉^�]

����@�ɂ��ďڍׂɏq�ׂ邱�ɂ���B

�������ڂ�����^�g���b�N�E�g���N�^�́A�����_�ł�2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK���ł��Ă��Ȃ��̂ł���B���������āA

����̋Z�p�J�����i�W���A��������T�����x�̔R����팸�ł���Z�p�����p���ł�������A�V�i�}�j���A�g�����X

�~�b�V�������ڂ̑�^�g���b�N�E�g���N�^��2015�N�x����͔̔��𒆎~������Ȃ����Ԃ������Ă��܂����ƂɂȂ��Ă�

�܂��̂��B���̂悤�Ȏ��ԂɊׂ邱�Ƃ�����邽�߁A�M�҂͑�^�g���b�N�E�g���N�^�ɂT�`�P�O�����x�̔R��팸���\��

�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���邱�Ƃ��ł��]�܂����Ǝv���A��Ă�

�Ă���̂ł���B���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����^�g���b�N���̗p�����ꍇ�A�T�`�P�O�����x

�����d�ʎԃ��[�h�R��l���啝�ȍ팸�������߂邽�߁A�V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����̎Ԏ킪�Q�O�P�T�N�x�R���

���ɗe�ՂɓK���ł���̂��B����ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��̃y�[�W�ɂ��L�ڂ���

����̂ł����������������B�{�y�[�W�ł́A�C���x�~�G���W���̒��ł��Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i����

���J2005-54771�j�̋Z�p�̓����ƁA���Y�G���W���ɂ�����R����P��NO���팸�̊e�X�̖ړI�ɓK�����C���Q�̉^�]

����@�ɂ��ďڍׂɏq�ׂ邱�ɂ���B

�Q�D�啝�ȔR����オ�\�ȋC���x�~�̃V�X�e���Ƃ́H

�Q�|�P�@����܂Ŋ��ɒ�Ă���Ă����C���x�~�V�X�e��

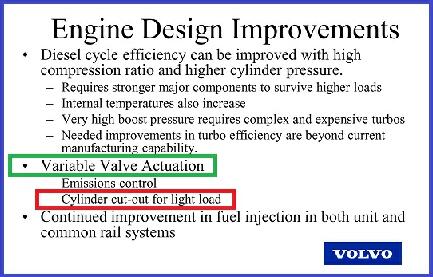

�@�Ƃ���ŁA��^�g���b�N�E�g���N�^�̃^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W�����u�C���x�~�G���W���v��������@�Ƃ��ẮA�\�P�Ɏ�

�����悤�ɁA�^�[�{�ߋ��@�̑䐔���܂߂ċ��C�Ɣr�C�̉�H���S���قȂ����Q��ނ̃V�X�e�����l������B

�����悤�ɁA�^�[�{�ߋ��@�̑䐔���܂߂ċ��C�Ɣr�C�̉�H���S���قȂ����Q��ނ̃V�X�e�����l������B

| |

|

|

| |

|

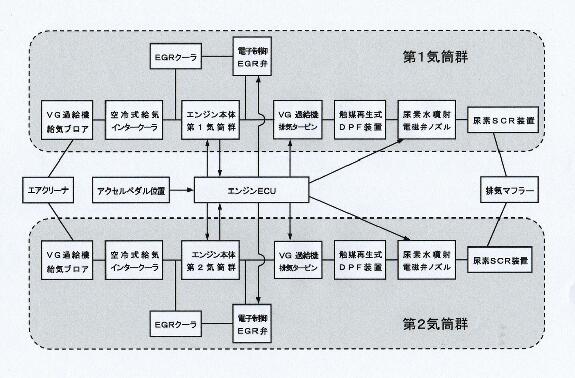

���@�Q��̃^�[�{�ߋ��@�����ɑ�������Q�^�[�{�����̋C���x�~�f�B�[�[��

�G ���W���̋C���x�~�V�X�e���B

���@���̃V�X�e���̏� �ׂ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̃y�[�W �������������������B |

| |

���@�C���x�~�̍ő�ړI�ł���G���W�����������̃^�[�r���o���̔r�C

�K�X���x���������ł��邽�߁A�啝�ȑ��s�R��̉��P�i���d�ʎԃ��[�h�R

��̉��P�j��SCR�G�}�̊������i�ɂ��\����NO���팸���\

�i�T�`�P�O�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̍팸���\�j ���@�x�~�^�]����C���Q�̋z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕� ��z�E�r�C�ق̃��t�g���䂪�s�v |

|

| |

���@�^�[�{�ߋ��@�͂Q��i���������e�ʁj �̂��߃R�X�g�������傫������

���@���C�n�Ɣr�C�n�����G |

|

| |

|

���@�]���̃V���O���^�[�{��Q�i�ߋ��̃f�B�[�[���G���W����P���ɋC���x�~��

���ꍇ �̋C���x�~�̃V�X�e���ł���B (������́A�G���W���̑S���̋C����

�z�C�|�[�g�E�r�C�|�[�g�ɏ��Ȃ��Ƃ��P��̃^�[�{�ߋ��@���A�������\����

�ߋ��̃f�B�[�[���G���W���ł���B�j

���@�{���{�̂b�n�Q�팸�i���R�����j�̋Z�p�������� �@�@�i�z�E�r�C�ق��x�~�����V���O���^�[�{�����̋C���x�~�𐄏�����L���j �i�o�T�Fhttp://www.its.ucdavis.edu/events/outreachevents/asilomar2007/ presentations/Day%202%20Session%201/Anthony%20Greszler.pdf�j  |

| |

���@�V���O���^�[�{�̃f�B�[�[���G���W���ł́A�^�[�{�ߋ��@�͂P��i��������e

�ʁj���߂ɃR�X�g���������Ȃ�����

���@���C�n�Ɣr�C�n���V���v�� |

|

| |

���@�C���x�~�̍ő�ړI�ł������������̃^�[�r���o���̔r�C�K�X���x

�����������ł��Ȃ����߁A�R��팸��SCR�G�}�̊������ɂ��NO���팸

���啝�ɗ�邱��

���@�C���x�~�^�]���̔M�����̌����}�邽�߂ɂ́A�x�~�^�]����C���Q�� �z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕���z�E�r�C�ق̃��t�g���䂪 �K�v�ɂȂ邱��(�����݂ɁA�x�~�^�]����C���Q�̋z�C�قƔr�C�ق̗����A�� �͕Ј���𖧕���z�E�r�C�ق̃��t�g��������{���Ȃ��ꍇ�͔r�C�K�X���x �̒ቺ�ɂ��A�fSCR�G�}�ł�NO���팸�@�\����錇�_������B�j ���@�U�C���̉ߋ��f�B�[�[���G���W���ɂ����āA�P�^�Q���ׂɂ����ĂR�C�� �̋x�~�^�]�i���R�C�������̉ғ��^�]�j���ł��Ȃ����� (������́A�G���W�� �̑S���̋C���̋z�C�|�[�g�E�r�C�|�[�g�ɏ��Ȃ��Ƃ��P��̃^�[�{�ߋ��@���A�� �����\���̋C���x�~�G���W���ł́A���̂P��̃^�[�{�ߋ��@���P�^�Q���ׂł̂R �C���̋x�~�^�]���ɂ͉ߋ��@�������������ቺ���Ă��܂����Ƃ������ł���B�j ���@�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~���̗p�����f�B�[�[���G���W���́A��

�����̗��o�͐���̃G���W���ƂȂ錇�_�����邱���i������́A�G���W��

�̑S�C���̉ғ���Ԃ���ꕔ�̋C�����x�~����^�]�Ɉڍs����ہA�x�~����

�C���Q�̋z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕������u�Ԃɂ͉ߋ��@��

����鋋�C�ʂ��}�����邽�߁A�ߋ��@�̃u���A���T�[�W�����N�����s�����

������B����̕s���h�~���邽�߂ɂ́A�G���W���̑S�C���̉ғ��^�]����

�ꕔ�C�����x�~�^�]�ɂ͊ɂ₩�Ɉڍs������K�v������B���̂��߁A���̋z�E

�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e�����̗p�����ꍇ�A�S�C���̉ғ��^�]����

�ꕔ�C�����x�~�^�]�ֈڍs�����鎞�̏o�͂́A�ɂ₩�ɒቺ������K�v�̂�

�邱�Ƃ������ł���B�j

|

|

�@���̂悤�ɁA�ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́A�u�Q�^�[�{�����v�Ɓu�z�E�r�C�ًx�~�����v�̂Q��ނ̋C���x�~�V�X�e����

����B����̕����̋C���x�~�G���W���ɂ����Ă��A�C���x�~�^�]���̉ғ��C���ł́u��p�����̌����v�A�u�T�C�N����

���̌���v�ɂ��R����P�������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������A�����Q��ނ̋C���x�~�G���W���ł̋C���x�~�^�]

���s���������^�]���r����ƁA�Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���̃^�[�{�ߋ��@�̉ߋ��@�����́A�z�E�r

�C�ًx�~�����C���x�~�V�X�e���̃^�[�{�ߋ��@�̉ߋ��@����������ɍ��������ʼn^�]�ł���̂ł���B��

���āA�Q�^�[�{�����ł̋C���x�~�G���W���́A�z�E�r�C�ًx�~�̂ŋC���x�~�G���W���ɔ�r���āA�C���x�~�̉^

�]�̈悪�L�����Ƃ������̈�ł����B���̂��߁A�u�Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���v�̕����u�z�E�r�C�ًx�~�C��

�x�~�V�X�e���v�ɔ�ׂėD�ꂽ�R����P��������̂��B����ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�

�R��̃y�[�W�ɂ��������L�ڂ��Ă���̂ŁA������䗗�������������B

����B����̕����̋C���x�~�G���W���ɂ����Ă��A�C���x�~�^�]���̉ғ��C���ł́u��p�����̌����v�A�u�T�C�N����

���̌���v�ɂ��R����P�������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������A�����Q��ނ̋C���x�~�G���W���ł̋C���x�~�^�]

���s���������^�]���r����ƁA�Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���̃^�[�{�ߋ��@�̉ߋ��@�����́A�z�E�r

�C�ًx�~�����C���x�~�V�X�e���̃^�[�{�ߋ��@�̉ߋ��@����������ɍ��������ʼn^�]�ł���̂ł���B��

���āA�Q�^�[�{�����ł̋C���x�~�G���W���́A�z�E�r�C�ًx�~�̂ŋC���x�~�G���W���ɔ�r���āA�C���x�~�̉^

�]�̈悪�L�����Ƃ������̈�ł����B���̂��߁A�u�Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���v�̕����u�z�E�r�C�ًx�~�C��

�x�~�V�X�e���v�ɔ�ׂėD�ꂽ�R����P��������̂��B����ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�

�R��̃y�[�W�ɂ��������L�ڂ��Ă���̂ŁA������䗗�������������B

�@�{���{�́A�K�\�����G���W���Ɠ��l�̋z�E�r�C�ق��x�~���ăV�����_�𖧕���@�\�����z�E�r�C�ًx�~�����̋C

���x�~�V�X�e�����Ă��Ă��邪�A���{�̃g���b�N���[�J���{���{�Ɠ��l�̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e����

�l���Ă���悤�ł���B���Ƃ��������B���{�̃g���b�N���[�J���o�肵�Ă���z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e����

�ւ�������E���p�V�Ă��A�ȉ��̕\�Q�Ɏ������B

���x�~�V�X�e�����Ă��Ă��邪�A���{�̃g���b�N���[�J���{���{�Ɠ��l�̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e����

�l���Ă���悤�ł���B���Ƃ��������B���{�̃g���b�N���[�J���o�肵�Ă���z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e����

�ւ�������E���p�V�Ă��A�ȉ��̕\�Q�Ɏ������B

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

�@�ȏ�̕\�Q�̓��{�̃g���b�N���[�J������܂ŏo�肵�Ă���C���x�~�Ɋւ�������E���p�V�ẮA�z�E�r�C�ًx�~��

���̋C���x�~�V�X�e���Ɍ����Ă���悤���B�����āA�M�҂���Ă��Ă����Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e��[�C���x

�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�ɗގ����������o��́A���̂Ƃ���P���������悤���B

���̋C���x�~�V�X�e���Ɍ����Ă���悤���B�����āA�M�҂���Ă��Ă����Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e��[�C���x

�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�ɗގ����������o��́A���̂Ƃ���P���������悤���B

�@���������A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���́A�M�҂���Ă��Ă����Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e��[�C��

�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�����C���x�~�ʼn^�]�ł���G���W�����ׂ��Ⴂ���_������B�����āA�M�҂̗\

�z�ł́A�z�E�r�C�ق̖����ɂ��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̃V���O���^�[�{�����̉ߋ��f�B�[�[��

�G���W���̋C���x�~�́A0�`1/3 ���ׂ̋����^�]�̈�ł����C���x�~�̉^�]���ł����A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x

�~�V�X�e���̂Q�i�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ł�0�`2/5 ���ׂ̋����^�]�̈�ł����C���x�~�̉^�]���ł�

�Ȃ��Ɖ]�����_������B���̂悤�ȋz�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���ƈقȂ�A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��

[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�́A0�`�P/2 ���ׂ̍L���^�]�̈�ŋC���x�~���\�ƂȂ�D�ꂽ������

�������Z�p�ł���B���̂悤�ɁA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�́A�L��

�G���W���^�]�̈�ŋC���x�~���\�Ȃ��߁A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̉ߋ��f�B�[�[���G���W���ɔ�

�r���āA�C���x�~�ɂ��u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�̖ʂŗD�ꂽ���ʂ������ł���̂ł���B

�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�����C���x�~�ʼn^�]�ł���G���W�����ׂ��Ⴂ���_������B�����āA�M�҂̗\

�z�ł́A�z�E�r�C�ق̖����ɂ��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̃V���O���^�[�{�����̉ߋ��f�B�[�[��

�G���W���̋C���x�~�́A0�`1/3 ���ׂ̋����^�]�̈�ł����C���x�~�̉^�]���ł����A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x

�~�V�X�e���̂Q�i�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ł�0�`2/5 ���ׂ̋����^�]�̈�ł����C���x�~�̉^�]���ł�

�Ȃ��Ɖ]�����_������B���̂悤�ȋz�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���ƈقȂ�A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��

[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�́A0�`�P/2 ���ׂ̍L���^�]�̈�ŋC���x�~���\�ƂȂ�D�ꂽ������

�������Z�p�ł���B���̂悤�ɁA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�́A�L��

�G���W���^�]�̈�ŋC���x�~���\�Ȃ��߁A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̉ߋ��f�B�[�[���G���W���ɔ�

�r���āA�C���x�~�ɂ��u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�̖ʂŗD�ꂽ���ʂ������ł���̂ł���B

�@���͂Ƃ�����A�\�P�Ɏ������悤�ɁA�{���{�E�g���b�N�X����{�̃g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂́A�C���x�~�̋Z�p

�Ƃ��ẮA�u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�̌��ʂ̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̉ߋ��f�B�[

�[���G���W���̋C���x�~���l���Ă���悤�ł���B���̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���́A�K�\�����G���W��

�ƋC���x�~�V�X�e�������̂܂ܖ͕킵���Z�p���ߋ��f�B�[�[���G���W���ɓK�p�������̂Ɛ��@�����B���̂��Ƃ���A��

���̃g���b�N���[�J�̃G���W���̃G���W���Z�p�҂́A�ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v

�̋@�\�̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���������Ɏv�������Ȃ������Ƃ���A�ނ�̔��z���ӊO��

�R�����ƌ����Ă��d���������̂ł͂Ȃ����낤���B

�Ƃ��ẮA�u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�̌��ʂ̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̉ߋ��f�B�[

�[���G���W���̋C���x�~���l���Ă���悤�ł���B���̋z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���́A�K�\�����G���W��

�ƋC���x�~�V�X�e�������̂܂ܖ͕킵���Z�p���ߋ��f�B�[�[���G���W���ɓK�p�������̂Ɛ��@�����B���̂��Ƃ���A��

���̃g���b�N���[�J�̃G���W���̃G���W���Z�p�҂́A�ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́u�R�����v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v

�̋@�\�̗��z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���������Ɏv�������Ȃ������Ƃ���A�ނ�̔��z���ӊO��

�R�����ƌ����Ă��d���������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�������Ȃ���A��^�g���b�N�ɂ�����u�R�����v�ƁuNO���팸�v�̉ۑ��������g���b�N���[�J�̃G���W���̃G���W���Z�p

�҂́A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�̋Z�p��m�邱��

�ɂȂ�A�\�����u�d�ʎԃ��[�h�R��̌���v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�������ł��邽�߂ɁA�������ƂȂ��Q�^�[�{��

���̋C���x�~�V�X�e�����̗p����\���������ƍl������B�������Ȃ���A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C���x

�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�̋Z�p��m�邱�ƂɂȂ��Ă��A����܂Œʂ�̃K�\�����G���W����

���l�̋z�E�r�C�ق𖧕���@�\�����z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̋C���x�~�f�B�[�[���G���W����

�����E�J���ɌŎ�����G���W���Z�p�ҁE���Ƃ����݂����Ƃ���A���̐l�B�́A�ꕔ�̋C���Q���x�~����^�]���

�ɂ����ẮA�Ⴂ�����ł����^�[�{�ߋ��킪�쓮���Ȃ����Ƃ𗝉��ł��Ȃ����\�ȃf�B�[�[���G���W���Z�p�ҁE����

�ƍl������B

�҂́A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�̋Z�p��m�邱��

�ɂȂ�A�\�����u�d�ʎԃ��[�h�R��̌���v�ƁuSCR�G�}�ł�NO���팸�v�������ł��邽�߂ɁA�������ƂȂ��Q�^�[�{��

���̋C���x�~�V�X�e�����̗p����\���������ƍl������B�������Ȃ���A�M�҂̒�Ă���Q�^�[�{�����̋C���x

�~�G���W��[�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j]�̋Z�p��m�邱�ƂɂȂ��Ă��A����܂Œʂ�̃K�\�����G���W����

���l�̋z�E�r�C�ق𖧕���@�\�����z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X�e���̋C���x�~�f�B�[�[���G���W����

�����E�J���ɌŎ�����G���W���Z�p�ҁE���Ƃ����݂����Ƃ���A���̐l�B�́A�ꕔ�̋C���Q���x�~����^�]���

�ɂ����ẮA�Ⴂ�����ł����^�[�{�ߋ��킪�쓮���Ȃ����Ƃ𗝉��ł��Ȃ����\�ȃf�B�[�[���G���W���Z�p�ҁE����

�ƍl������B

�Q�|�Q�@�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ƌz�E�r�C�ْ�~���Ƃ̑���

�@�ߋ��U�C���f�B�[�[���̋C���x�~�G���W���ɂ����āA���쎩���Ԃ́u�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~

���̋C���x�~�V�X�e���v�ł́A�R�C�����x�~����G���W���^�]�̗̈�͖w�Ǒ��݂��Ȃ��B�������A�M�Ғ�Ă�2�^�[�{��

���̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�ł́A�G���W����1�^�Q���ȉ��ɂ����āA�R�C

���̋C���Q�������ғ�����C���x�~�^�]���\�ł���B

���̋C���x�~�V�X�e���v�ł́A�R�C�����x�~����G���W���^�]�̗̈�͖w�Ǒ��݂��Ȃ��B�������A�M�Ғ�Ă�2�^�[�{��

���̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�ł́A�G���W����1�^�Q���ȉ��ɂ����āA�R�C

���̋C���Q�������ғ�����C���x�~�^�]���\�ł���B

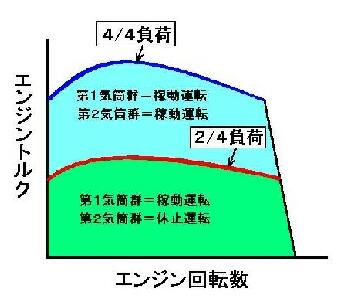

�@�����āA��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s�ɂ����ẮA�G���W���^�]��1�^�Q���ȉ��̌y���ׂ����p����邽�߁A

�y���ׂɂ����ĂR�C�����x�~����G���W���^�]���\���M�Ғ�Ă�2�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C��

�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A��^�g���b�N�̏\���ȑ��s�R��̌��オ�\�ł���B

�y���ׂɂ����ĂR�C�����x�~����G���W���^�]���\���M�Ғ�Ă�2�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C��

�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A��^�g���b�N�̏\���ȑ��s�R��̌��オ�\�ł���B

�����ĂƕM�Ғ�Ă̋C���x�~�V�X�e�����ߋ��U�C���G���W���ɂ�����ғ��C�����̃}�b�v�ƔR��̔�r

| |

|

�i�P�j �M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j

�̋C���x�~����̃}�b�v�@�i�U�C���ߋ��G���W���j

|

�i�P�j ����́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v

�ɂ���C���x�~����̃}�b�v�@�i�U�C���ߋ��G���W���j

|

�i�Q�j��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P

�@�E�������H�̑��s�R��́A�T�`�P�O���̒ጸ

�@�@�i���҂̐���j

|

�i�Q�j��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P

�@�E�������H�̑��s�R��́A�S���̉��P

|

�i�Q�j��^�g���b�N��JE0�T���[�h�̔R����P

�@�E�d�ʎԃ��[�h�R��́A�T�`�P�O���̒ጸ

�@�@�i���҂̐���j

|

�i�R�j��^�g���b�N��JE0�T���[�h�̔R����P

�E�d�ʎԃ��[�h�R��́A�Q�`�R���̉��P

�@�i���҂̐���j

|

�@�ȏ�̂��Ƃ���A�����I�ɑ�^�g���b�N�̔R������}��Z�p�Ƃ��ẮA���҂���Ă��Ă����C���x�~�G���W

���i�������J2005-54771�j���䂪���ōL�����p�������\���́A�قڊԈႢ�Ȃ��ƍl�������B�Ȃ��A���쎩

���Ԓ�Ắu�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̋Z�p�ɔ�r�����ꍇ�A�M�Ғ�

�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�̔R����i�i�ɉ��P�ł���@�\�E���\���������Z�p

�ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[�W�ɏڏq����

����̂ŁA�����̂�����͂����������������B

���i�������J2005-54771�j���䂪���ōL�����p�������\���́A�قڊԈႢ�Ȃ��ƍl�������B�Ȃ��A���쎩

���Ԓ�Ắu�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̋Z�p�ɔ�r�����ꍇ�A�M�Ғ�

�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�̔R����i�i�ɉ��P�ł���@�\�E���\���������Z�p

�ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[�W�ɏڏq����

����̂ŁA�����̂�����͂����������������B

�R�D�@�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���̃��J�j�Y��

�@���̂Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�}�P�Ɏ������悤�ɁA���C���f�B�[�[

���G���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ����A�C���Q���ɓƗ������z�C�ʘH�A�r�C�ʘH�A�d�f�q�K�X�ʘH�̊e�ʘH���

���A�����ʘH���ɂd�f�q�فA�d�f�q�N�[���A�d�f�q�ʘH�A�ߋ����u�A���C�C���^�[�N�[���A�r�C�i��فA�c�o�e���u�A�_���G

�}���u�A�m�n���z���Ҍ����u�A�A�f�r�b�q���u���̋z�r�C�֘A���䑕�u��z�u���A�C���Q���̋z����C�A�d�f�q�K�X��

��єr�C�K�X�̗��ꂪ�݂��ɍ������Ȃ�����ʘH�̉�H�Ƃ���B

���G���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ����A�C���Q���ɓƗ������z�C�ʘH�A�r�C�ʘH�A�d�f�q�K�X�ʘH�̊e�ʘH���

���A�����ʘH���ɂd�f�q�فA�d�f�q�N�[���A�d�f�q�ʘH�A�ߋ����u�A���C�C���^�[�N�[���A�r�C�i��فA�c�o�e���u�A�_���G

�}���u�A�m�n���z���Ҍ����u�A�A�f�r�b�q���u���̋z�r�C�֘A���䑕�u��z�u���A�C���Q���̋z����C�A�d�f�q�K�X��

��єr�C�K�X�̗��ꂪ�݂��ɍ������Ȃ�����ʘH�̉�H�Ƃ���B

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�}�P�@�C���Q�ʐ���G���W���̕������ׂɂ�����^�]���

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��P�C���Q���ғ��A��Q�C���Q���x�~�j

|

�@�����Đ}�Q�Ɏ������悤�ɁA�G���W���d�b�t�̐M���ɂ��A�v��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ւ̔R�������A�ߋ����u����єr

�C�㏈�����u�͋C���Q���ɓƗ����Đ��䂷����̂ł���B����ɂ���ăG���W���̕������^�]�ł́A���ꂩ�����

�C���Q�ɔR�����������ăG���W���o�͂�������ғ��C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A���̋C���Q�ɂ͔R�������𒆎~����x

�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A�ߋ����u����єr�C�㏈�����u�́A���ꂼ��̋C���Q�ɓK����������s���B�Ȃ��A��������

���̉ғ��C���Q�͈�莞�Ԗ��ɑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ��ւ���悤�ɂ���B

�C�㏈�����u�͋C���Q���ɓƗ����Đ��䂷����̂ł���B����ɂ���ăG���W���̕������^�]�ł́A���ꂩ�����

�C���Q�ɔR�����������ăG���W���o�͂�������ғ��C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A���̋C���Q�ɂ͔R�������𒆎~����x

�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A�ߋ����u����єr�C�㏈�����u�́A���ꂼ��̋C���Q�ɓK����������s���B�Ȃ��A��������

���̉ғ��C���Q�͈�莞�Ԗ��ɑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ��ւ���悤�ɂ���B

�S�D�@�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�ŕ���������NOx�ƔR����P����闝�R

�S�|�P�D�@�r�C�K�X���x�̍�����R��̃G���W���^�]�̏����i�ߋ��f�B�[�[���G���W���j

�@���݂̃|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�K������^�g���b�N�p�C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W���́A

�A�fSCR�G�}���u�Ƃc�o�e���u���̗p���邱�Ƃɂ����NO����PM���팸���A�K���ɓK�������Ă���B���̃C���^�[�N�[��

�ߋ��f�B�[�[���G���W���́A�}�R�̖͎��}�Ɏ������悤�ɁA�������ϗL�����͂̑����ɔ���Ⴕ�ĔR��������lj�

���A�������ϗL�����́iPme�j�̑����ɔ�Ⴕ�ă^�[�r�������A�^�[�r���o������єA�f�r�b�q�G�}�����̔r�C�K�X��

�x�������ƂȂ���������邱�Ƃ͍L���m���Ă��邱�Ƃł���B

�A�fSCR�G�}���u�Ƃc�o�e���u���̗p���邱�Ƃɂ����NO����PM���팸���A�K���ɓK�������Ă���B���̃C���^�[�N�[��

�ߋ��f�B�[�[���G���W���́A�}�R�̖͎��}�Ɏ������悤�ɁA�������ϗL�����͂̑����ɔ���Ⴕ�ĔR��������lj�

���A�������ϗL�����́iPme�j�̑����ɔ�Ⴕ�ă^�[�r�������A�^�[�r���o������єA�f�r�b�q�G�}�����̔r�C�K�X��

�x�������ƂȂ���������邱�Ƃ͍L���m���Ă��邱�Ƃł���B

�@��ʂ̑�^�g���b�N�p�C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́A�}�R�̖͎��}�̒��ɋL�ڂ����悤�ɁA�T�O���ߖT

�ȏ�̐������ϗL�����͂ł́A�Ⴂ�R��ŃG���W�����^�]�ł���̂��B�����āA�T�O���ߖT�ȏ�̐������ϗL������

�ł́A�r�C�K�X���x���A�fSCR�G�}�̓�����t�߂ɂ����ĂQ�O�O�����x�ȏ�̏�ɍ������x�ŃG���W�����^�]�����

����B

�ȏ�̐������ϗL�����͂ł́A�Ⴂ�R��ŃG���W�����^�]�ł���̂��B�����āA�T�O���ߖT�ȏ�̐������ϗL������

�ł́A�r�C�K�X���x���A�fSCR�G�}�̓�����t�߂ɂ����ĂQ�O�O�����x�ȏ�̏�ɍ������x�ŃG���W�����^�]�����

����B

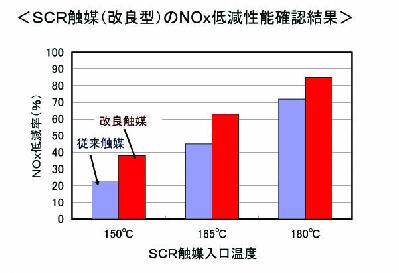

�S�|�Q�D�@�C���x�~�i�������J2005-54771�j�ɂ��A�fSCR�G�}�ł̑啝��NO���팸

�A�fSCR�G�}�ɔA�f�����������Ĕr�C�K�X����NO����NO�����Ҍ�����ꍇ�A�}�S�Ɏ������悤��SCR�G�}�������x��

�P�W�O���ȉ��ɒቺ�����NO���팸�̋@�\�������ɒቺ�������������B

�P�W�O���ȉ��ɒቺ�����NO���팸�̋@�\�������ɒቺ�������������B

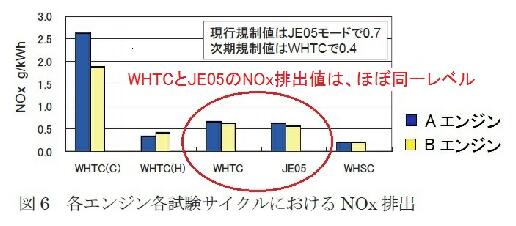

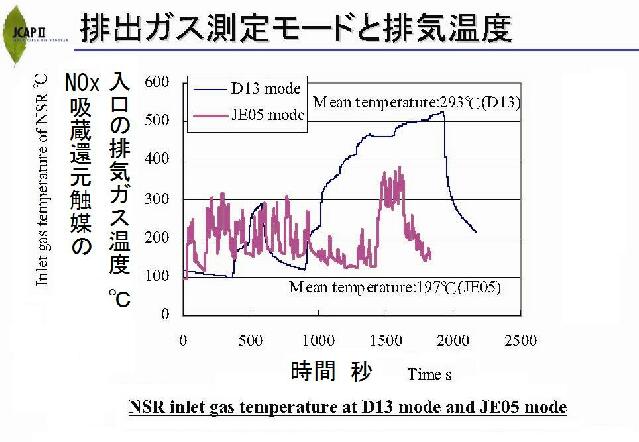

�@���݂ɁA��^�f�B�[�[���g���b�N��JE�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ����ẮA�A�fSCR�G�}���̔r�o�K�X�㏈�����u��

������ɂ�����r�o�K�X�̕��ω��x�́A�}�T�Ɏ������悤�ɂP�X�V���ł���AJE�O�T���[�h�r�o�K�X�����̖��̎���

���Q�O�O���ȉ��̉��x���x�ł���B

������ɂ�����r�o�K�X�̕��ω��x�́A�}�T�Ɏ������悤�ɂP�X�V���ł���AJE�O�T���[�h�r�o�K�X�����̖��̎���

���Q�O�O���ȉ��̉��x���x�ł���B

�@�}�T���疾�炩�Ȃ悤�ɁA���s�̃f�B�[�[���G���W����JE�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ����ẮA�A�fSCR�G�}�̓����

�ɂ�����r�C�K�X�̉��x�́A�r�o�K�X�����̖��̎��Ԃ��Q�O�O���ȉ��̉��x�ł��邱�Ƃ�����B���̂�ȂQ�O�O��

�ȉ��̒Ⴂ�r�C�K�X�ɔA�fSCR�G�}���\�I����Ă���ꍇ�ɂ́A�A�fSCR�G�}�ł�NO���팸�����������ቺ����B

���̌��ʁA���s�̃f�B�[�[���G���W���ł́A�A�fSCR�G�}�ɂ��\����NO���̍팸������ƂƂȂ��Ă���̂ł���B��

��AJE�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł̃f�B�[�[���G���W����NO���r�o���\���ɍ팸�ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́AJE�O�T���[

�h�r�o�K�X�����ł̔r�C�K�X���x�ቺ����G���W���̌y���ׂɂ����ASCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O����

��ɍ��������邱�Ƃ��]�܂����B����������A�A�N�Z���y�_�������ݗʂ����Ȃ��A�N�Z���y�_���ʒu�ł�SCR�G�}

�����̕t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�ɍ������ł���悤�ɃG���W���𐧌䂷�邱�Ƃɂ���āA�A�fSCR�G�}��

NO���팸�̋@�\�����߂邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B������^�f�B�[�[���g���b�N�p�̋C���x�~�G���W���i�������J

2005-54771�j�ɂ�����NO�����P���ł��闝�R���A�\�R�ɂ܂Ƃ߂��B

�ɂ�����r�C�K�X�̉��x�́A�r�o�K�X�����̖��̎��Ԃ��Q�O�O���ȉ��̉��x�ł��邱�Ƃ�����B���̂�ȂQ�O�O��

�ȉ��̒Ⴂ�r�C�K�X�ɔA�fSCR�G�}���\�I����Ă���ꍇ�ɂ́A�A�fSCR�G�}�ł�NO���팸�����������ቺ����B

���̌��ʁA���s�̃f�B�[�[���G���W���ł́A�A�fSCR�G�}�ɂ��\����NO���̍팸������ƂƂȂ��Ă���̂ł���B��

��AJE�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł̃f�B�[�[���G���W����NO���r�o���\���ɍ팸�ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́AJE�O�T���[

�h�r�o�K�X�����ł̔r�C�K�X���x�ቺ����G���W���̌y���ׂɂ����ASCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O����

��ɍ��������邱�Ƃ��]�܂����B����������A�A�N�Z���y�_�������ݗʂ����Ȃ��A�N�Z���y�_���ʒu�ł�SCR�G�}

�����̕t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�ɍ������ł���悤�ɃG���W���𐧌䂷�邱�Ƃɂ���āA�A�fSCR�G�}��

NO���팸�̋@�\�����߂邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B������^�f�B�[�[���g���b�N�p�̋C���x�~�G���W���i�������J

2005-54771�j�ɂ�����NO�����P���ł��闝�R���A�\�R�ɂ܂Ƃ߂��B

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

�@���̋C���x�~�G���W���̕��������ɂ�����R�ĉ^�]�̋C���Q�ł�

�����r�C�K�X���x�́A�R�ĉ^�]����C���Q�̔A�fSCR�G�}�ł̍��� NO���팸�����ێ����邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̋C���x�~�G���W���i���� ���J2005-54771�j�ɂ�����A�fSCR�G�}�ł̍���NO���팸���̈ێ��́A �]���G���W�������啝��NO�����팸�ł��邱�Ƃł���B �@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̂U�C���f�B�[�[���G ���W�� �ł́A���������ɂ����āA����̋C���Q�i�R�C���j��R�ċC���Ƃ��ĉ^�] ���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��ĉ^�]����B�R�ĉ^�]������ �C���Q�i�R�C���j�̊e�C���̔r�C�K�X���x�́A�S�C����R�Ă�����]�� �G���W���ɂ�����e�C���̔r�C�K�X���x���������ł��邱�ƂɂȂ�B |

�@�܂��A�ŋ߂ł́A�u�A�f�r�b�q�G�}�̒ቷ�������̌����v�Ƒ肷��_�������������\����Ă���悤�ł���B�����͉]��

�Ă��A�A�f�r�b�q�G�}�̒ቷ�������̑��i�́A������������邱�Ƃ��ɂ߂č���ȋZ�p�J���ł���B���̂��߁A���ɁA

���̋Z�p�J�����听�������߂��Ƙ_�����Ŕ��\���ꂽ�Ƃ��Ă��A�A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸�����}���ɒቺ���鉷�x

�����݂�200������ő�ł����\�����x�̒ቷ�����}��邾���Ɨ\�z�����B���̂Ƃ���A�ቷ�ł�NO���팸���̍�

���G�}�Ƃ��Ă͓��[�I���C�g���L�]�̂悤�ł��邪�A���̓��[�I���C�g�̎��p��̖��͉��������̂ł��낤���B�܂��A

���̓��[�I���C�g��p���邱�Ƃɂ���āu�ቷ�̔r�C�K�X�ɂ�����NO���팸���̌���v���\�Ƃ��Ă��ANOx�팸�����}

���ɒቺ���鉷�x�����݂̔A�f�r�b�q�G�}�ɂ�����200������ő�ł����\�����x�̒ቷ�����}��邾���ł���B

�Ă��A�A�f�r�b�q�G�}�̒ቷ�������̑��i�́A������������邱�Ƃ��ɂ߂č���ȋZ�p�J���ł���B���̂��߁A���ɁA

���̋Z�p�J�����听�������߂��Ƙ_�����Ŕ��\���ꂽ�Ƃ��Ă��A�A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸�����}���ɒቺ���鉷�x

�����݂�200������ő�ł����\�����x�̒ቷ�����}��邾���Ɨ\�z�����B���̂Ƃ���A�ቷ�ł�NO���팸���̍�

���G�}�Ƃ��Ă͓��[�I���C�g���L�]�̂悤�ł��邪�A���̓��[�I���C�g�̎��p��̖��͉��������̂ł��낤���B�܂��A

���̓��[�I���C�g��p���邱�Ƃɂ���āu�ቷ�̔r�C�K�X�ɂ�����NO���팸���̌���v���\�Ƃ��Ă��ANOx�팸�����}

���ɒቺ���鉷�x�����݂̔A�f�r�b�q�G�}�ɂ�����200������ő�ł����\�����x�̒ቷ�����}��邾���ł���B

�@����ɑ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����p������A�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̎���

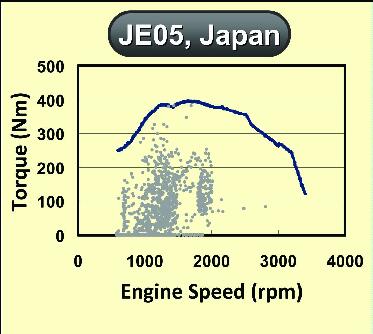

�s����JE05���[�h�̏d�ʎԔr�o�K�X�������ɂ�����G���W���^�]�p�x�̍����P�^�Q���ȉ��̃G���W���^�]��Ԃ�

�����ẮA�C���x�~�ɂ��R�ĂɎg����z����C�ʂ������ƂȂ邽�߂ɔr�C�K�X���x���Q�{�߂��ɍ������ł����

�ł���B���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p�����ꍇ�ɂ́A�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̎����s

����JE05���[�h�̏d�ʎԔr�o�K�X�������̔r�C�K�X���x���Q�{�߂��ɍ������ł��邽�߁A�]���̃f�B�[�[���G���W��

�ł͔r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���������^�]���ɂ����Ă��A���s�̔A�f�r�b�q�G�}�ɂ�����NOx�팸���̑啝�Ȍ�

�オ�e�ՂɎ����ł���̂ł���B

�s����JE05���[�h�̏d�ʎԔr�o�K�X�������ɂ�����G���W���^�]�p�x�̍����P�^�Q���ȉ��̃G���W���^�]��Ԃ�

�����ẮA�C���x�~�ɂ��R�ĂɎg����z����C�ʂ������ƂȂ邽�߂ɔr�C�K�X���x���Q�{�߂��ɍ������ł����

�ł���B���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p�����ꍇ�ɂ́A�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̎����s

����JE05���[�h�̏d�ʎԔr�o�K�X�������̔r�C�K�X���x���Q�{�߂��ɍ������ł��邽�߁A�]���̃f�B�[�[���G���W��

�ł͔r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���������^�]���ɂ����Ă��A���s�̔A�f�r�b�q�G�}�ɂ�����NOx�팸���̑啝�Ȍ�

�オ�e�ՂɎ����ł���̂ł���B

�S�|�R�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ��啝�ȔR��̌���

�@�M�҂���Ă��Ă����Q��̃^�[�{�ߋ��@�����ɑ�������Q�^�[�{�������ߋ��f�B�[�[�����C���x�~�G���W���i����

���J2005-54771�j�ɂ����āA�Ⴆ���U�C�����f�B�[�[���G ���W���̕��������ɂ����āA�R�C�����x�~�C���Ƃ��Ďc��

�̂R�C����R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���s�����ꍇ�ɂ́A�啝�ȃG���W���R��̍팸��NO���̍팸���\�ƂȂ�B���̋C��

�Q����ɂ��C���x�~�^�]�ł̔R��팸��NO���팸�̗��R���A�\�S�ɂ܂Ƃ߂��B

���J2005-54771�j�ɂ����āA�Ⴆ���U�C�����f�B�[�[���G ���W���̕��������ɂ����āA�R�C�����x�~�C���Ƃ��Ďc��

�̂R�C����R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���s�����ꍇ�ɂ́A�啝�ȃG���W���R��̍팸��NO���̍팸���\�ƂȂ�B���̋C��

�Q����ɂ��C���x�~�^�]�ł̔R��팸��NO���팸�̗��R���A�\�S�ɂ܂Ƃ߂��B

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���U�C���f�B�[�[��

�G ���W���ł́A�R�C���ɂP������^�ߋ��@�����A����ɔz�u �����Q��̏��^�ߋ��@���ɂQ�̋C���Q�ɕ������A�Q�̋C���Q ��Ɨ����ĕ��ׂ𐧌䂷��\���ł���B�����āA���������� �����āA����̋C���Q�i�R�C���j��R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���A������ �C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��ĉ^�]����B���̎��A�R�ċC�� �Ƃ��ĉ^�]����C���Q�i�R�C���j�ɂ͂R�C���̉ߋ��ɍœK�ȗe�� �̏��^�ߋ��@�����Ă���̂ŁA����̋C���Q�i�R�C���j�� �x�~�C���Ƃ��ĉ^�]�����ۂ̔R�ċC���Ƃ��ĉ^�]����C���Q �i�R�C���j�̏��^�ߋ��@�̉ߋ��@�����́A1��̑�^�ߋ��@�� ���������]���̂U�C���G���W���̉ߋ��@������������������ �^�]�ł��邽�߁A�|���s���O�������啝�ɍ팸�ł��邱�Ƃł���B |

| |

�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���U�C���f�B�[�[��

�G ���W���ł́A���������ɂ����āA����̋C���Q�i�R�C���j�� �R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��� �^�]����B�R�ĉ^�]�������C���Q�i�R�C���j�ɂ����鋟���R�� ������̃G���W���ł̗�p�ʐς́A�S�C����R�Ă�����]�� �G���W���ɂ����鋟���R��������̃G���W���ł̗�p�ʐς̔��� �ɏk���ł��邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A�Ј���̋C���Q���x�~�^�] �������ɂ́A�R�ĉ^�]���������̋C���Q�ł̗�p���������� �ł��邽�߁A�]���G���W�������啝�ɍ팸�ł��邱�Ƃł���B �@�ŋ߁A���L�Ɏ������悤�ɁA���{�@�B�w�2013�N8�����i2018.

8 Vol. 116 No. 1137)�̔N�ӂ̔M�H�w�̃y�[�W�ł́A�u�W�E2�E2 �R�� �Z�p�E�R���v�̍��ɂ����āA�R�Ď����̒ᗬ�����ɂ��f�B�[�[���G ���W���̗�p�����̒ጸ�ɂ��A���[���b�p�̏�p�Ԃ̔R��莎 �����[�hNECD�łT���̔R����オ�m�F���ꂽ�ƋL�ڂ���Ă���B  �̔N�ӂ̔M�H�w�́u�W�E2�E2 �R�ċZ�p�E�R���v�̍��j �@��ʓI�ɁA��p�Ԃł̔R����莎�����[�h�ł́A�G���W���̋�

�߂Ēᕉ�^�]�̕p�x���������A���̂悤�ȃG���W���^�]��Ԃɂ� ���Ă��V�����_���̒ᗬ�����ɂ��f�B�[�[���G���W���̗�p���� �̒ጸ�ɂ��A�T���̔R����オ�\�Ƃ̂��Ƃł���B����A��^�g ���b�N�̏ꍇ�́A�����s��d�ʎԃ��[�h�R��̑���^�]���[�h�i�� JE�O�T���[�h�j�ł��G���W�����ׂ��T�O���ȉ��ł̉^�]�p�x�������� �Ƃ���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��� �^�g���b�N�̗̍p���邱�Ƃɂ���āA�V�����_�̗�p�ʐς��w�I �ɔ����ɂȂ邽�߂ɁA�����s��d�ʎԃ��[�h�R��̑���^�]���[�h �i��JE�O�T���[�h�j�ł̃G���W����p�����́A�啝�̍팸�ł��邱�Ƃ� �Ȃ�B���̂��߁A��^�g���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005- 54771�j�̋Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�̎����s��d�ʎ� ���[�h�R��傫�����P�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl������B |

|

| |

�@���������A���z�T�C�N���ł����J���m�[�T�C�N���ł́A�ȉ��̎���

�������ʂ�A���M���̉��x�s�g�������ɂȂ�قǁA�����M������

�Ȃ�̂ł���B���������āA�r�C�K�X�G�l���M�[���u�̓����

�̔r�C�K�X���x���ቷ�ƂȂ��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s�ł́A

�r�C�K�X�G�l���M�[���u�̗̍p�ɂ���^�g���b�N�̑��s

�R����\���Ɍ��シ�邱�Ƃ͓���B

�@�@�@�@�@�@�@�������A�Y���@�g�F���M���̉��x�A�k�F��M���̉��x engine(gas_cycle)1.htm�j �@���̂悤�ɁA�t�@�ւł���J���m�[�T�C�N���́A��Ή��x�sH

�̍����M���ƁA��Ή��x�sL�̒ቷ�M���̊Ԃō쓮����M�@��

�̒��Łu�ł������̗ǂ����͔M�@�ցv�ł���B���̃J���m�[

�T�C�N���̌����͔M���̐�Ή��x�݂̂Ō��܂�A���M���̉��x

�������ɂ��������A�J���m�[�T�C�N���̔M�������ǂ��Ȃ��

�ł���B���̂��Ƃ́A�G���W���Z�p�҂łȂ��Ă��A�N�����m����

����ɂ߂ď펯�I�Ȃ��Ƃ��B

�@���̃J���m�[�T�C�N���Ɠ��l�ɁA�f�B�[�[���T�C�N���ɂ����Ă��A �ғ�����G���W���̋C���̍ō����x�����������邱�Ƃɂ��A �f�B�[�[���G���W���̔M����������ł��邱�Ƃ́A�G���W���� �Z�p�ҁE���Ƃł���A�e�Ղɗ����ł��邱�Ƃ��B �@�Ⴆ�A���݂̑�^�g���b�N�ɓ��ڂ���Ă���U�C���^�[�{ �G���W���̕������^�]�ɂ����āA�R�C�����x�~���Ďc��� �R�C�����ғ�����C���x�~�̉^�]������s�����ꍇ�̉ғ� �C���̔R�����˂́A�U�C�����ɉғ�����]���̃G���W�� �̂Q�{�߂��̔R�����˗ʂƂȂ�B���̂��߁A���̋C���x�~�^�] �̏�Ԃł́A�ғ��C���̋C�����̔R�ĉ��x�́A�]���̑S�C�� ���ɉғ�����]���G���W���̋C�����̔R�ĉ��x��{�� ���鍂�������e�ՂɎ����ł��邱�ƂɂȂ�B���̋C���x�~ �G���W���̕������^�]�̉ғ��C���ɂ�����C�����̔R�� ���x�̍������́A�ғ��C���̃T�C�N�������̌��オ�\�� �ƂȂ�B �@����A���݂̑�^�g���b�N�̎����s���ɂ́A�f�B�[�[���G���W�� �̕������^�]����̂ł��錻��l����ƁA��^�g���b�N�� �����s���̔R������}�邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̕��� �����̔R����P���s���K�v������B���̕��������̔R�� �C���̃T�C�N�����������シ�邽�߂ɂ́A�J���m�[�T�C�N���� ��������Ɠ������A�f�B�[�[���G���W���̕��������̔R�ċC�� �̔R�ĉ��x�������ɂ��邱�Ƃ��B���̕��������̔R�ċC���� �������ɂ���āA�f�B�[�[���G���W���̕��������̔R��A �e�ՂɌ���ł���̂ł���B������������ł���Z�p���A�M�� �̒�Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�� ����B �@���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p���� �U�C���f�B�[�[���G ���W���ł́A���������ɂ����ẮA ����̋C���Q�i�R�C���j��R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���A������ �C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��ĉ^�]����B�R�����˂��� �C���Q�i�R�C���j�̊e�C���̍ō����́E�ō����x�́A��� �S�C���ɔR�����˂���]���G���W���̊e�C���̍ō����́E �ō����x�����Q�{�߂��̍���������������̂��B���̋C�� �x�~�G���W���̕��������ɂ�����R�ĉ^�]����C���Q�� �����ō����́E�ō����x�́A�K�R�I�ɍ����T�C�N�������� �����邱�ƂɂȂ�B���������āA��^�g���b�N�̃G���W���� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���� �ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R��� �啝�Ȍ��オ�\�ƂȂ�B |

|

| |

�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���U�C���f�B�[�[��

�G ���W���ł́A���������ɂ����āA����̋C���Q�i�R�C���j�� �R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��� �^�]����B�R�ĉ^�]�������C���Q�i�R�C���j�̊e�C���̔R�Ă� ����鋋�C�ʂ́A�S�C����R�Ă�����]���G���W���ɂ����� �e�C���̔R�Ăɏ���鋋�C�ʂ̂P�^�Q�ƂȂ邽�߁A�r�C������ �������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B |

|

| |

�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���U�C���f�B�[�[���G

���W���ł́A���������ɂ����āA����̋C���Q�i�R�C���j�� �R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��� �^�]����B�R�ĉ^�]�������C���Q�i�R�C���j�̊e�C���̔r�C�K�X ���x�́A�S�C����R�Ă�����]���G���W���ɂ�����e�C���̔r�C �K�X���x���������ł��邱�ƂɂȂ�B���̋C���x�~�G���W���� ���������ɂ�����R�ĉ^�]�̋C���Q�ł̍����r�C�K�X���x �́A�R�ĉ^�]����C���Q��DPF���u�̃t�B���^�ɑ͐ς����p�e�B �L�����[�g�̔R�Ă��\�ɂ��邽�߁ADPF���u�̎��ȍĐ������i ����邱�ƂɂȂ�B�����C���x�~�G���W���i�������J2005- 54771�j�ɂ�����DPF���u�̎��ȍĐ��̑��i�́A�]���G���W�� �ƂȂ�B �@���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���́A�]���G���W������DPF���u �̎蓮�Đ��Ƌ����Đ��̕p�x���啝�ɍ팸�ł��邽�߁A�R� �팸�ł��邱�Ƃł���B |

|

�S�|�S�D�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ��G���W���o�͂̉ߓn�������̌���

�@���݂̖w��ǂ̑�^�g���b�N�ɂ́A�P��̑�^�̉ߋ��@�������u�V���O���^�[�{�����v�̂U�C���ߋ��f�B�[�[���G

���W�������ڂ���Ă���B����ɑ��A�M�҂���Ă��Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�Q��̏��^��

�ߋ��@�������u�Q�^�[�{�����v�̂U�C���ߋ��f�B�[�[���G���W���ł���B���̂悤�ɁA�M�҂���Ă��Ă��C���x�~�G

���W���i�������J2005-54771�j�̉ߋ��@�͏��^�ł��邽�߁A�]���̑�^�ߋ��@�ɔ�ׂĉߋ��@�̉�]�������ʂ���

�������Ƃ������ł���B

���W�������ڂ���Ă���B����ɑ��A�M�҂���Ă��Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�Q��̏��^��

�ߋ��@�������u�Q�^�[�{�����v�̂U�C���ߋ��f�B�[�[���G���W���ł���B���̂悤�ɁA�M�҂���Ă��Ă��C���x�~�G

���W���i�������J2005-54771�j�̉ߋ��@�͏��^�ł��邽�߁A�]���̑�^�ߋ��@�ɔ�ׂĉߋ��@�̉�]�������ʂ���

�������Ƃ������ł���B

�@�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p������^�f�B�[�[���g���b�N������������Ƃ��ɃA�N

�Z���y�_�����}���ɓ��ݍ��ꍇ�ɂ́A�ߋ��@�̉�]�������ʂ����������Ƃ���Z���Ԃʼnߋ��@�̉�]���㏸��

���邱�Ƃ��ł���̂��B���̂悤�ȃA�N�Z���y�_�����}���ȓ��ݍ��ۂɂ́A�Z���Ԃł̉ߋ��@�̉�]���㏸����

���Ƃ��ł��A����ɂ���đ��₩�ɏ\���ȋ��C�u�[�X�g���͂傳���ĖڕW�Ƃ���G���W���o�͂邱�Ƃ��ł����

�ł���B���������āA�Q��̏��^�̉ߋ��@������u�Q�^�[�{�����v���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A

���݂̖w��ǂ̑�^�g���b�N�ɍ̗p����Ă���P��̑�^�̉ߋ��@�������u�V���O���^�[�{�����v�̉ߋ��f�B�[�[

���G���W���ɔ�r���A�����������ŃG���W���o�͂𐧌�ł��邱�Ƃ������̈���B����ɂ���āA�C���x�~�G���W��

�i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p������^�g���b�N�́A���s��������ł���̂ł���B

�Z���y�_�����}���ɓ��ݍ��ꍇ�ɂ́A�ߋ��@�̉�]�������ʂ����������Ƃ���Z���Ԃʼnߋ��@�̉�]���㏸��

���邱�Ƃ��ł���̂��B���̂悤�ȃA�N�Z���y�_�����}���ȓ��ݍ��ۂɂ́A�Z���Ԃł̉ߋ��@�̉�]���㏸����

���Ƃ��ł��A����ɂ���đ��₩�ɏ\���ȋ��C�u�[�X�g���͂傳���ĖڕW�Ƃ���G���W���o�͂邱�Ƃ��ł����

�ł���B���������āA�Q��̏��^�̉ߋ��@������u�Q�^�[�{�����v���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A

���݂̖w��ǂ̑�^�g���b�N�ɍ̗p����Ă���P��̑�^�̉ߋ��@�������u�V���O���^�[�{�����v�̉ߋ��f�B�[�[

���G���W���ɔ�r���A�����������ŃG���W���o�͂𐧌�ł��邱�Ƃ������̈���B����ɂ���āA�C���x�~�G���W��

�i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p������^�g���b�N�́A���s��������ł���̂ł���B

�S�|�T�D�]���̃G���W���ɂ����āA��R��ƔA�fSCR�ɂ��NO���팸���s�\���ȉ^�]�̈�

�@�@�@�@

�@�O�q�̒ʂ�A�S�C�����펞�ғ�����]���̉ߋ��f�B�[�[���G���W���ɂ����ẮA�������ϗL������Pme���T�O����

�^�]�̈�ɂ����Ă͔R��Ⴍ���Ȃ�Ƌ��ɁA�A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�̍�

���ƂȂ邽�ߔA�fSCR�G�}��NO���팸�̋@�\�����܂���NO�������팸���Œጸ�ł���̂ł���B

�^�]�̈�ɂ����Ă͔R��Ⴍ���Ȃ�Ƌ��ɁA�A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�̍�

���ƂȂ邽�ߔA�fSCR�G�}��NO���팸�̋@�\�����܂���NO�������팸���Œጸ�ł���̂ł���B

�@�]�����S�C�����펞�ғ�����]���G���W���ɂ����ẮA�}�U�|�Q�Ɏ������悤���A�N�Z���y�_�������ݗʂ̔�Ⴕ��

�S�C�����������G���W����͂ʼnғ����鐧��ƂȂ��Ă���B���������āAPme���T�O���ȏ�ƂȂ�^�]�̈�́A�}�U�|�P

�Ɏ������A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȏ�̐ԐF�̉^�]�̈�ł���B���̂��߁A���ۂ̑�^�g���b�N�̑��s����

�ő��p�����A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȉ��̃G���W���^�]���ɂ́A�R�������ɁA�A�fSCR�G�}��SCR�G

�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ�ƂȂ��ĔA�fSCR�G�}��NO���팸�̋@�\���ቺ���Ă��Ă��܂�����

��NO���̍팸���s�\���ȏ�ԂƂȂ�̂��B

�S�C�����������G���W����͂ʼnғ����鐧��ƂȂ��Ă���B���������āAPme���T�O���ȏ�ƂȂ�^�]�̈�́A�}�U�|�P

�Ɏ������A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȏ�̐ԐF�̉^�]�̈�ł���B���̂��߁A���ۂ̑�^�g���b�N�̑��s����

�ő��p�����A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȉ��̃G���W���^�]���ɂ́A�R�������ɁA�A�fSCR�G�}��SCR�G

�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ�ƂȂ��ĔA�fSCR�G�}��NO���팸�̋@�\���ቺ���Ă��Ă��܂�����

��NO���̍팸���s�\���ȏ�ԂƂȂ�̂��B

�@�@

�T�D�C���x�~�V�X�e���ɂ��R��팸�ƔA�fSCR�G�}�ł�NO���팸�̌���

�@���C���f�B�[�[���G���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ������Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W��

�i�������J2005-54771�j�ł́A�S�ẴG���W���^�]�����ɂ����Ċe�C���Q�̕��ׂ�C�ӂɐ��䂷�邱�Ƃ��\�ł�

��B���̑�\�I�ȑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̋C���Q�𐧌䂷����@�Ƃ��āA�\�T�Ɏ������悤�ɁA��ʂ���Ɓu�R��ጸ

�^�v�ƁuNO���ጸ�^�v�̂Q��ނ̃^�C�v�̐���@�ɕ��������B

�i�������J2005-54771�j�ł́A�S�ẴG���W���^�]�����ɂ����Ċe�C���Q�̕��ׂ�C�ӂɐ��䂷�邱�Ƃ��\�ł�

��B���̑�\�I�ȑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̋C���Q�𐧌䂷����@�Ƃ��āA�\�T�Ɏ������悤�ɁA��ʂ���Ɓu�R��ጸ

�^�v�ƁuNO���ጸ�^�v�̂Q��ނ̃^�C�v�̐���@�ɕ��������B

| |

|

| |

��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̉��ꂩ����̋C���Q����ɗD��I�ɉғ�������C���Q�̉^�]�𐧌�i�}�V�|�R�Q

�Ɓj |

| |

�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O������G���W�����ׂɂ����Ă��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q���̏o��

�œ����ɉғ�������C���Q�̉^�]�𐧌�i�}�W�|�R�Q�Ɓj |

�T�|�P�D�R��ጸ�^�̋C���Q����@�̏ꍇ�i�}�V���Q�ƕ��j

�@�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ������R��ጸ�^�ł́A���C���f�B�[�[���G���W

�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ������Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���ɂ�������P�C���Q�Ƒ�Q�C

���Q�̉��ꂩ����̋C���Q����ɗD��I�ɉғ��������C���Q�̉^�]����@�ł���B�}�V�|�Q�́A��ɑ�P�C���Q��

�D�悵�ĉғ��������ꍇ�̔R��ጸ�^�̋C���Q�̉^�]����@�ł���B���̏ꍇ�A��Q�C���Q�͑�P�C���Q�̉ғ���

���ł͕s������G���W���o�͂�⊮����o�͂ʼnғ�������悤�ɂ��āA�S�ẴG���W���^�]�����ŕK�v�ȃG���W���o��

�ʼn^�]�ł���悤�ɂ����C���Q�̉^�]����@���B�ܘ_�A��Q�C���Q��D�悵�ĉғ���������P�C���Q��⊮����o��

�ŃG���W�����^�]���邱�Ƃ��\�ł���B���̋C���x�~�G���W�������p�ŗp������ۂɂ́A�G���W���S�̂̑ϋv����

�r�o�K�X�㏈�����u�̋@�\�Ƒϋv���̂��߁A��P�C���Q��D�悵�ĉғ��������ꍇ�Ƒ�Q�C���Q��D�悵�ĉғ�����

���ꍇ���̎��ۂ̏ꍇ�����̃G���W���^�]���Ԗ��ɐ�ւ���悤�ɂ���B

�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ������Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���ɂ�������P�C���Q�Ƒ�Q�C

���Q�̉��ꂩ����̋C���Q����ɗD��I�ɉғ��������C���Q�̉^�]����@�ł���B�}�V�|�Q�́A��ɑ�P�C���Q��

�D�悵�ĉғ��������ꍇ�̔R��ጸ�^�̋C���Q�̉^�]����@�ł���B���̏ꍇ�A��Q�C���Q�͑�P�C���Q�̉ғ���

���ł͕s������G���W���o�͂�⊮����o�͂ʼnғ�������悤�ɂ��āA�S�ẴG���W���^�]�����ŕK�v�ȃG���W���o��

�ʼn^�]�ł���悤�ɂ����C���Q�̉^�]����@���B�ܘ_�A��Q�C���Q��D�悵�ĉғ���������P�C���Q��⊮����o��

�ŃG���W�����^�]���邱�Ƃ��\�ł���B���̋C���x�~�G���W�������p�ŗp������ۂɂ́A�G���W���S�̂̑ϋv����

�r�o�K�X�㏈�����u�̋@�\�Ƒϋv���̂��߁A��P�C���Q��D�悵�ĉғ��������ꍇ�Ƒ�Q�C���Q��D�悵�ĉғ�����

���ꍇ���̎��ۂ̏ꍇ�����̃G���W���^�]���Ԗ��ɐ�ւ���悤�ɂ���B

�@�}�V�|�Q�Ɏ�������ɑ�P�C���Q���D��ғ��̔R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����ẮA�S�C�����펞�ғ�����]

���̃G���W���ɔ�r���A�S�ẴG���W�����ח̈�i�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��i�O���j�`�i���P�O�O���j�ŏ�ɍ����ׂʼn�

���ł��邽�߂ɍ����M�����Ɣr�C�K�X�̍��������ێ��ł���̂ł���B���̔R��ጸ�^�̋C���Q����@�ʼn^�]����

�x�~�C���G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ�����R��팸��NO���팸���������e�C���̐������ϗL����Pme���T

�O���ȏ�ƂȂ�^�]�̈�́A�}�V�|�P�̐ԐF�Ŏ������^�]�̈�̍L�͈͂ɋy�Ԃ��Ƃ�����B���̂悤�ɁA�Q�^�[�{�ߋ�

�@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̐}�V�|�P�̐ԐF��Pme���T�O���ȏ�ƂȂ�^�]�̈��́A��ɑS

�C�����ғ�����]���G���W�����}�U�|�P�̐ԐF��Pme���T�O���ȏ�ƂȂ�^�]�̈��ɔ�r���A�L���G���W���^�]�̈�

�ł��R��팸�Ɣr�C�K�X�̍������ɔ����A�fSCR�G�}�ɂ��̊������ɂ����NO�����팸�ł��Ă��邱�Ƃ����炩��

����B

���̃G���W���ɔ�r���A�S�ẴG���W�����ח̈�i�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��i�O���j�`�i���P�O�O���j�ŏ�ɍ����ׂʼn�

���ł��邽�߂ɍ����M�����Ɣr�C�K�X�̍��������ێ��ł���̂ł���B���̔R��ጸ�^�̋C���Q����@�ʼn^�]����

�x�~�C���G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ�����R��팸��NO���팸���������e�C���̐������ϗL����Pme���T

�O���ȏ�ƂȂ�^�]�̈�́A�}�V�|�P�̐ԐF�Ŏ������^�]�̈�̍L�͈͂ɋy�Ԃ��Ƃ�����B���̂悤�ɁA�Q�^�[�{�ߋ�

�@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̐}�V�|�P�̐ԐF��Pme���T�O���ȏ�ƂȂ�^�]�̈��́A��ɑS

�C�����ғ�����]���G���W�����}�U�|�P�̐ԐF��Pme���T�O���ȏ�ƂȂ�^�]�̈��ɔ�r���A�L���G���W���^�]�̈�

�ł��R��팸�Ɣr�C�K�X�̍������ɔ����A�fSCR�G�}�ɂ��̊������ɂ����NO�����팸�ł��Ă��邱�Ƃ����炩��

����B

�@

| |

||||||||||||||||||||||||||||||

| |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| |

|

�Ȃ��A�}�V�|�P�Ɏ������悤�ɏ�ɑ�P�C���Q��D��肵�ĉғ�����C���Q����̏ꍇ�ɂ́A�R���NO���̍팸�̗��

�^�]�̈�͐F�̃A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���O���� Accel���Q�T���̑S�^�]�̈�ƂT�O���� Accel���V�T������

���̋ɂ����Ȃ��^�]�̈�ł��邱�͈�ڗđR�ł���B

�^�]�̈�͐F�̃A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���O���� Accel���Q�T���̑S�^�]�̈�ƂT�O���� Accel���V�T������

���̋ɂ����Ȃ��^�]�̈�ł��邱�͈�ڗđR�ł���B

�@�Ƃ���ŁA�d�ʎԂ̔r�o�K�X������d�ʎԔR���̎Z�o�ɓK�p�����JE�O�T���[�h�ł́A�}�W�Ɏ������悤�ɁA�T

�O���ȉ��̃G���W�����ׂ̎g�p�p�x���ӊO�Ƒ����̂ł���B�}�W�̂Ɏ��������וp�x�́A�p���[�E�G�C�g���V�I(���P

�ɃG���W���n�͓�����̎ԗ����d�ʁj����r�I�A�������ύڗʂQ�g�����x�̃g���b�N�̂��߁A�G���W���y���ׂ̎g�p�p

�x�������ƍl������B������p���[�E�G�C�g���V�I���傫���f�u�v�Q�T�g���̑�^�g���b�N�ł́A�}�W�̃G���W������

�p�x���������A�G���W�������ׂ̎g�p�p�x�͑�������ƍl������A�������Ȃ���AJE�O�T���[�h�ɂ��f�u�v�Q�T�g��

�̑�^�g���b�N�ɂ�����d�ʎԂ̔r�o�K�X������d�ʎԔR���̎Z�o�ł��A�T�O�����ߕӂ̃G���W���g���N�̎g

�p�p�x�������Ɛ��肳���B

�O���ȉ��̃G���W�����ׂ̎g�p�p�x���ӊO�Ƒ����̂ł���B�}�W�̂Ɏ��������וp�x�́A�p���[�E�G�C�g���V�I(���P

�ɃG���W���n�͓�����̎ԗ����d�ʁj����r�I�A�������ύڗʂQ�g�����x�̃g���b�N�̂��߁A�G���W���y���ׂ̎g�p�p

�x�������ƍl������B������p���[�E�G�C�g���V�I���傫���f�u�v�Q�T�g���̑�^�g���b�N�ł́A�}�W�̃G���W������

�p�x���������A�G���W�������ׂ̎g�p�p�x�͑�������ƍl������A�������Ȃ���AJE�O�T���[�h�ɂ��f�u�v�Q�T�g��

�̑�^�g���b�N�ɂ�����d�ʎԂ̔r�o�K�X������d�ʎԔR���̎Z�o�ł��A�T�O�����ߕӂ̃G���W���g���N�̎g

�p�p�x�������Ɛ��肳���B

�@���̂悤�ɁAJE�O�T���[�h�ɂ��f�u�v�Q�T�g���̑�^�g���b�N�ɂ�����d�ʎԂ̔r�o�K�X������d�ʎԔR���̎Z

�o�ɂ����ĂT�O���ȉ��i���A�N�Z���y�_�������ݗ��T�O���ȉ��j�̃G���W���g���N�̎g�p�p�x���������̂ł���B����

���A��ɑS�C�����ғ�����]���G���W�����N�Z���y�_�������ݗ��T�O�����ߕ��ł́A�}�U�̐F�Ŏ����Ă���悤

�ɁA�R�������ɁA�A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ�ƂȂ��ĔA�fSCR�G

�}��NO���팸�̋@�\���ቺ���Ă��Ă��܂��̂ł���B���̂��߁A�]���̃G���W���ɂ�����JE�O�T���[�h�ɂ���^�g���b

�N�̏d�ʎԂ̔r�o�K�X�����ł��A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ��Ԃł�

�^�]���������߁A�A�fSCR�G�}�̂��\���Ȃm�n���ጸ������ƂȂ��Ă���B���l�ɁAJE�O�T���[�h�ɂ���^�g���b�N

�̏d�ʎԏd�ʎԔR��l���Z�o����ꍇ�ɂ����Ă��A�}�U�̐F�Ŏ����Ă����N�Z���y�_�������ݗ��T�O�����ߕӂ�

�R��̗��̈�̎g�p�p�x���������߁A�R��������Ă��܂��̂ł���B

�o�ɂ����ĂT�O���ȉ��i���A�N�Z���y�_�������ݗ��T�O���ȉ��j�̃G���W���g���N�̎g�p�p�x���������̂ł���B����

���A��ɑS�C�����ғ�����]���G���W�����N�Z���y�_�������ݗ��T�O�����ߕ��ł́A�}�U�̐F�Ŏ����Ă���悤

�ɁA�R�������ɁA�A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ�ƂȂ��ĔA�fSCR�G

�}��NO���팸�̋@�\���ቺ���Ă��Ă��܂��̂ł���B���̂��߁A�]���̃G���W���ɂ�����JE�O�T���[�h�ɂ���^�g���b

�N�̏d�ʎԂ̔r�o�K�X�����ł��A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ��Ԃł�

�^�]���������߁A�A�fSCR�G�}�̂��\���Ȃm�n���ጸ������ƂȂ��Ă���B���l�ɁAJE�O�T���[�h�ɂ���^�g���b�N

�̏d�ʎԏd�ʎԔR��l���Z�o����ꍇ�ɂ����Ă��A�}�U�̐F�Ŏ����Ă����N�Z���y�_�������ݗ��T�O�����ߕӂ�

�R��̗��̈�̎g�p�p�x���������߁A�R��������Ă��܂��̂ł���B

�@����ɑ��A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ���

�ẮA�N�Z���y�_�������ݗʂT�O���ȉ��ł��}�V�|�P�̐ԐF�Ŏ�����Pme���T�O���ȏ�ƂȂ��L���G���W���^�]�̈悪

���݂��A����Pme���T�O���ȏ���ԐF�̉^�]�̈�ł͒�R��ŃG���W���^�]���\�ł���A����SCR�G�}�����t�߂�

�r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�������������G���W���^�]���ł��邱�Ƃɂ���đfSCR�G�}�����������ANO����啝�ɍ�

���ł���̂ł���B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����ẮA�}�V

�|�P�̐F�Ŏ�����Pme���T�O���ȉ��̔A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ��

�Ԃ̋�C���ߏ�ȉ^�]�̈�ł́A��ʂd�f�q�Ƃg�b�b�h��o�b�h�Ə̂����Ǎ������k���ΔR�Ă̋Z�p�ɂ���đ����Ȃ��

���m�n���팸��}��A�i�d�O�T�r�o�K�X�����ɂ�����m�n���팸����悹���邱�Ƃ��\�ł���B

�ẮA�N�Z���y�_�������ݗʂT�O���ȉ��ł��}�V�|�P�̐ԐF�Ŏ�����Pme���T�O���ȏ�ƂȂ��L���G���W���^�]�̈悪

���݂��A����Pme���T�O���ȏ���ԐF�̉^�]�̈�ł͒�R��ŃG���W���^�]���\�ł���A����SCR�G�}�����t�߂�

�r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�������������G���W���^�]���ł��邱�Ƃɂ���đfSCR�G�}�����������ANO����啝�ɍ�

���ł���̂ł���B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����ẮA�}�V

�|�P�̐F�Ŏ�����Pme���T�O���ȉ��̔A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ��

�Ԃ̋�C���ߏ�ȉ^�]�̈�ł́A��ʂd�f�q�Ƃg�b�b�h��o�b�h�Ə̂����Ǎ������k���ΔR�Ă̋Z�p�ɂ���đ����Ȃ��

���m�n���팸��}��A�i�d�O�T�r�o�K�X�����ɂ�����m�n���팸����悹���邱�Ƃ��\�ł���B

�@�����āA�����œ��ɒ��ڂ��ׂ����Ƃ́A�u�R��ጸ�^�̋C���Q����@�v�́A�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C��

�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�������\�ȋC���Q�̏o�͐�����@�ł���A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~

�V�X�e���i�����쎩���ԇ��������ԋZ�p���2013�N�H�G���Ř_�����\���u�扺���v�����C���x�~�V�X�e��http://

tech.jsae.or.jp/2013aki/pc/speech.aspx?id=69�j�ł͐��䂪�s�\�ȋC���Q�̏o�͐�����@�ł���B���������āA�Q�^

�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X

�e���ɔ�r���đ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R��̑啝�ȉ��P���\�ƂȂ�B���̂��߁A�Q�^�[�{������

�C���x�~�V�X�e���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����ߋ��f�B�[�[���G���W����

��^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A�s�s�Ԃ̉ݕ��A���ɂ����ċC���x�~�ɂ��R����P�̌��ʂ��\���ɔ����ł��邱

�ƂɂȂ�B

�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�������\�ȋC���Q�̏o�͐�����@�ł���A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~

�V�X�e���i�����쎩���ԇ��������ԋZ�p���2013�N�H�G���Ř_�����\���u�扺���v�����C���x�~�V�X�e��http://

tech.jsae.or.jp/2013aki/pc/speech.aspx?id=69�j�ł͐��䂪�s�\�ȋC���Q�̏o�͐�����@�ł���B���������āA�Q�^

�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A�z�E�r�C�ًx�~�����̋C���x�~�V�X

�e���ɔ�r���đ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R��̑啝�ȉ��P���\�ƂȂ�B���̂��߁A�Q�^�[�{������

�C���x�~�V�X�e���ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p�����ߋ��f�B�[�[���G���W����

��^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A�s�s�Ԃ̉ݕ��A���ɂ����ċC���x�~�ɂ��R����P�̌��ʂ��\���ɔ����ł��邱

�ƂɂȂ�B

�@���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Q�^�[�{�����C���x�~�V�X�e���������A���̐}�V��

�R��ጸ�^�̐���������ł������Ƃł���B�����āA�Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�́A�}�V���R��ጸ�^�̋C���Q����@���̗p���邱�Ƃɂ���Č����ȔR��팸���\�ɂ���Ɠ����ɁA�r�C�K

�X�̍������ɔ����A�fSCR�G�}������SCR�G�}�̊������ɂ����NO���팸��}�邱�Ƃ��\�ł���B���������āA��^

�g���b�N�̔R������シ�邱�Ƃ��ő�̖ړI�Ƃ��ăf�B�[�[���G���W���ɋC���x�~�̋Z�p���̗p����ꍇ�ɂ́A�C���x

�~�G���W���i�������J2005-54771�j��p����ׂ��ł��邱�Ƃ͖��炩�Ȃ��Ƃ��B���̂��߁A����A��^�g���b�N�̔R���

���ڕW�Ɍf���Ȃ���z�E�r�C�ًx�~�������C���x�~�V�X�e�����̗p����g���b�N���[�J�����ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̃g��

�b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ́A�u�����v�E�u�n���v�E�u�u�Ԕ����v�Ȑl�B�ƍl���ĊԈႢ�Ȃ����낤�B

�R��ጸ�^�̐���������ł������Ƃł���B�����āA�Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�́A�}�V���R��ጸ�^�̋C���Q����@���̗p���邱�Ƃɂ���Č����ȔR��팸���\�ɂ���Ɠ����ɁA�r�C�K

�X�̍������ɔ����A�fSCR�G�}������SCR�G�}�̊������ɂ����NO���팸��}�邱�Ƃ��\�ł���B���������āA��^

�g���b�N�̔R������シ�邱�Ƃ��ő�̖ړI�Ƃ��ăf�B�[�[���G���W���ɋC���x�~�̋Z�p���̗p����ꍇ�ɂ́A�C���x

�~�G���W���i�������J2005-54771�j��p����ׂ��ł��邱�Ƃ͖��炩�Ȃ��Ƃ��B���̂��߁A����A��^�g���b�N�̔R���

���ڕW�Ɍf���Ȃ���z�E�r�C�ًx�~�������C���x�~�V�X�e�����̗p����g���b�N���[�J�����ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̃g��

�b�N���[�J�̋Z�p�ҁE���Ƃ́A�u�����v�E�u�n���v�E�u�u�Ԕ����v�Ȑl�B�ƍl���ĊԈႢ�Ȃ����낤�B

�T�|�Q�DNO���ጸ�^�̋C���Q����@�̏ꍇ�i�}�X���Q�ƕ��j

�@�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ�����NO���ጸ�^�ł́A���C���f�B�[�[���G���W

�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ������Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���ɂ����āA�A�N�Z���y�_����

���ݗ�Accel���T�O���ȉ��̃G���W�����ׂɂ�������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̉��ꂩ����̋C���Q����ɗD��I�ɉ�

�������A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O������G���W�����ׂɂ��������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q���̏o

�͂œ����ɉғ��������C���Q�̉^�]����@�ł���B�}�X�|�Q�́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O���ȉ��ɂ�����

��ɑ�P�C���Q��D�悵�ĉғ��������ꍇ��NO���ጸ�^�̋C���Q�̉^�]����@�ł���B�ܘ_�A�A�N�Z���y�_������

�ݗ�Accel���T�O���ȏ�ɂ����āA��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q����o�͂ŃG���W�����^�]����̂ł���B���̋C���x

�~�G���W�������p�ŗp������ۂɂ́A�G���W���S�̂̑ϋv����r�o�K�X�㏈�����u�̋@�\�Ƒϋv���̂��߁A��P�C

���Q��D�悵�ĉғ��������ꍇ�Ƒ�Q�C���Q��D�悵�ĉғ��������ꍇ���̎��ۂ̏ꍇ�����̃G���W���^�]���Ԗ�

�ɐ�ւ���悤�ɂ���B

�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ������Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�f�B�[�[���G���W���ɂ����āA�A�N�Z���y�_����

���ݗ�Accel���T�O���ȉ��̃G���W�����ׂɂ�������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�̉��ꂩ����̋C���Q����ɗD��I�ɉ�

�������A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O������G���W�����ׂɂ��������P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q���̏o

�͂œ����ɉғ��������C���Q�̉^�]����@�ł���B�}�X�|�Q�́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O���ȉ��ɂ�����

��ɑ�P�C���Q��D�悵�ĉғ��������ꍇ��NO���ጸ�^�̋C���Q�̉^�]����@�ł���B�ܘ_�A�A�N�Z���y�_������

�ݗ�Accel���T�O���ȏ�ɂ����āA��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q����o�͂ŃG���W�����^�]����̂ł���B���̋C���x

�~�G���W�������p�ŗp������ۂɂ́A�G���W���S�̂̑ϋv����r�o�K�X�㏈�����u�̋@�\�Ƒϋv���̂��߁A��P�C

���Q��D�悵�ĉғ��������ꍇ�Ƒ�Q�C���Q��D�悵�ĉғ��������ꍇ���̎��ۂ̏ꍇ�����̃G���W���^�]���Ԗ�

�ɐ�ւ���悤�ɂ���B

�@����NO���ጸ�^���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���Q�T����Accel��

�T�O���̃G���W���^�]�̈�ł͑�P�C���Q���D��ғ��ƂȂ�A�T�O���� Le �� �P�O�O�����̃G���W���^�]�̈�ł���P�C

���Q�Ƒ�Q�C���Q�̗����̋C���Q�͋��ɐ������ϗL����Pme���T�O���ȏ�̉^�]�̈�ƂȂ�B���̂��߁A�}�X�[�P��

�������悤�ɃA�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���Q�T���ȏ�̐ԐF��Pme���T�O���ȏ�ł̃G���W���^�]�̈�ƂȂ�A����

�ԐF�̉^�]�̈�ł͔A�fSCR�G�}�̐G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�ɂȂ����A�fSCR�G�}�ɂ��NO��

�̍팸�����i�ł���̂ł���B�}�V�[�P�̒�R��^�̋C���Q�^�]����@��Pme���T�O���ȏ�ł̃G���W���^�]�̈�

�i�ԐF�̉^�]�̈�j�ɔ�r���A�}�X�[�P��NO���ጸ�^�̋C���Q�^�]����@��Pme���T�O���ȏ�ł̃G���W���^�]�̈�

�i�ԐF�̉^�]�̈�j�̕������炩�ɍL�����߁ANO���ጸ�^�̋C���Q�^�]����@�͒�R��^�̋C���Q�^�]����@���

���m�n���������팸�ł���̂ł���BNO���ጸ�^�̋C���Q�^�]����@�ł́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O����

����G���W���^�]�̈�ł���P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ������̏o�͂œ����ɉғ������邽�߁A�]���̃G���W���Ɠ���

�̔R��\�ƂȂ�A���̃G���W���^�]�̈�ł̔R��͏]���̃G���W���Ɠ����ƂȂ�B���������āA�]���̑S�C���ғ��G

���W����r�����C���Q�^�]����@�̋C���x�~�G���W�����R��팸�ł���̂́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T

�O���ȉ��̉^�]�̈�Ɍ�����̂ł���B

�T�O���̃G���W���^�]�̈�ł͑�P�C���Q���D��ғ��ƂȂ�A�T�O���� Le �� �P�O�O�����̃G���W���^�]�̈�ł���P�C

���Q�Ƒ�Q�C���Q�̗����̋C���Q�͋��ɐ������ϗL����Pme���T�O���ȏ�̉^�]�̈�ƂȂ�B���̂��߁A�}�X�[�P��

�������悤�ɃA�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���Q�T���ȏ�̐ԐF��Pme���T�O���ȏ�ł̃G���W���^�]�̈�ƂȂ�A����

�ԐF�̉^�]�̈�ł͔A�fSCR�G�}�̐G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�ɂȂ����A�fSCR�G�}�ɂ��NO��

�̍팸�����i�ł���̂ł���B�}�V�[�P�̒�R��^�̋C���Q�^�]����@��Pme���T�O���ȏ�ł̃G���W���^�]�̈�

�i�ԐF�̉^�]�̈�j�ɔ�r���A�}�X�[�P��NO���ጸ�^�̋C���Q�^�]����@��Pme���T�O���ȏ�ł̃G���W���^�]�̈�

�i�ԐF�̉^�]�̈�j�̕������炩�ɍL�����߁ANO���ጸ�^�̋C���Q�^�]����@�͒�R��^�̋C���Q�^�]����@���

���m�n���������팸�ł���̂ł���BNO���ጸ�^�̋C���Q�^�]����@�ł́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O����

����G���W���^�]�̈�ł���P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ������̏o�͂œ����ɉғ������邽�߁A�]���̃G���W���Ɠ���

�̔R��\�ƂȂ�A���̃G���W���^�]�̈�ł̔R��͏]���̃G���W���Ɠ����ƂȂ�B���������āA�]���̑S�C���ғ��G

���W����r�����C���Q�^�]����@�̋C���x�~�G���W�����R��팸�ł���̂́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T

�O���ȉ��̉^�]�̈�Ɍ�����̂ł���B

�@

| |

||||||||||||||||||||||

| |

|

|||||||||||||||||||||

| |

|

�@���������A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���A�N�Z���y�_�������ݗ�Accel���T�O��

�ȉ��ɂ����ẮA��R��^��NO���ጸ�^�̗��҂̋C���Q����́A�S������ł���B���������āA�u�T�|�P�D�R��ጸ�^

�̋C���Q����@�̏ꍇ�v�̍��ŏڏq���Ă��� �Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ���

�ẮA�R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ�����N�Z���y�_�������ݗʂT�O���ȉ��ł��}�V�|�P�̐ԐF�Ŏ�����Pme�i����

���ϗL�����j���T�O���ȏ�ƂȂ�R��̗ǍD���L���G���W���^�]�̈悪���݂��ANO���ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ�����

�}�X�|�P�̐ԐF�Ŏ�����Pme�i�������ϗL�����j���T�O���ȏ�ƂȂ��L���G���W���^�]�̈悪���݂���B�C���x�~�G��

�W���i�������J2005-54771�j�ł͂�����Pme�i�������ϗL�����j���T�O���ȏ���ԐF���R��̗ǍD�ȍL���^�]�̈�

�����o���邽�߁A�i�d�O�T���[�h�^�]�ł̒�R���������ł���ł���B�����ē����ɁASCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X

���x���Q�O�O���ȏ�������������G���W���^�]���ł��邱�Ƃɂ���đfSCR�G�}�����������ANO����啝�ɍ팸�ł���

�̂ł���B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����ẮA�}�X�|�P�̐�

�F�Ŏ�����Pme���T�O���ȉ��̔A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ��Ԃ̋�C

���ߏ�ȉ^�]�̈�ł́A��ʂd�f�q�Ƃg�b�b�h��o�b�h�Ə̂����Ǎ������k���ΔR�Ă̋Z�p�ɂ���đ����Ȃ�Ƃ��m�n����

����}��A�i�d�O�T�r�o�K�X�����ɂ�����m�n���팸����悹���邱�Ƃ��\�ł���B

�ȉ��ɂ����ẮA��R��^��NO���ጸ�^�̗��҂̋C���Q����́A�S������ł���B���������āA�u�T�|�P�D�R��ጸ�^

�̋C���Q����@�̏ꍇ�v�̍��ŏڏq���Ă��� �Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ���

�ẮA�R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ�����N�Z���y�_�������ݗʂT�O���ȉ��ł��}�V�|�P�̐ԐF�Ŏ�����Pme�i����

���ϗL�����j���T�O���ȏ�ƂȂ�R��̗ǍD���L���G���W���^�]�̈悪���݂��ANO���ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ�����

�}�X�|�P�̐ԐF�Ŏ�����Pme�i�������ϗL�����j���T�O���ȏ�ƂȂ��L���G���W���^�]�̈悪���݂���B�C���x�~�G��

�W���i�������J2005-54771�j�ł͂�����Pme�i�������ϗL�����j���T�O���ȏ���ԐF���R��̗ǍD�ȍL���^�]�̈�

�����o���邽�߁A�i�d�O�T���[�h�^�]�ł̒�R���������ł���ł���B�����ē����ɁASCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X

���x���Q�O�O���ȏ�������������G���W���^�]���ł��邱�Ƃɂ���đfSCR�G�}�����������ANO����啝�ɍ팸�ł���

�̂ł���B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���R��ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����ẮA�}�X�|�P�̐�

�F�Ŏ�����Pme���T�O���ȉ��̔A�fSCR�G�}��SCR�G�}�����t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȉ��̒ቷ��Ԃ̋�C

���ߏ�ȉ^�]�̈�ł́A��ʂd�f�q�Ƃg�b�b�h��o�b�h�Ə̂����Ǎ������k���ΔR�Ă̋Z�p�ɂ���đ����Ȃ�Ƃ��m�n����

����}��A�i�d�O�T�r�o�K�X�����ɂ�����m�n���팸����悹���邱�Ƃ��\�ł���B

�@���̂悤�ɁA�]���G���W���ɑ�����R��^��NO���ጸ�^�̗����̋C���Q����ɂ����ẮA�R��ጸ�Ƃm�n���ጸ��

���ʂɂ͑����̗D��͂�����̂́A����̋C���Q����̏ꍇ�ɂ����ĔR��ጸ�Ƃm�n���ጸ�ɑ傫�Ȍ��ʂ������

��̂ł���B�����ڍׂɌ����A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł��A�N�Z���y�_��

�����ݗ�Accel���T�O������G���W���^�]�̈�ɂ����āA��R��^���C���Q����ł�NO���ጸ�^���������R��

�̍팸�ɗD��ANO���ጸ�^���C���Q����ł���R��^���������m�n���̍팸�ɗD��Ă���Ɖ]�����Ƃł���B

���ʂɂ͑����̗D��͂�����̂́A����̋C���Q����̏ꍇ�ɂ����ĔR��ጸ�Ƃm�n���ጸ�ɑ傫�Ȍ��ʂ������

��̂ł���B�����ڍׂɌ����A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł��A�N�Z���y�_��

�����ݗ�Accel���T�O������G���W���^�]�̈�ɂ����āA��R��^���C���Q����ł�NO���ጸ�^���������R��

�̍팸�ɗD��ANO���ጸ�^���C���Q����ł���R��^���������m�n���̍팸�ɗD��Ă���Ɖ]�����Ƃł���B

�@�Ȃ��A�R��ጸ�^�̋C���Q����@���Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�]���G��

�W���ɔ�r���A�r�C�K�X�̍������ɔ����A�fSCR�G�}������SCR�G�}�̊������ɂ����NO�����팸�Ɠ����ɁA�ܘ_�A

�R��팸���\�ł���B���݂ɁA�z�E�r�C�ًx�~�������C���x�~�V�X�e���ł́A���̔R��ጸ�^�̋C���Q����

�����ł���ANO���ጸ�^�̋C���Q���䂪�s�\�ł����B���������āA��R��^��NO���ጸ�^�̗������\�ȋC

���Q����̕��@�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Q�^�[�{�����C���x�~�̃V�X�e�������ł�

�����Ƃ����ӂ��Ă����K�v������B

�W���ɔ�r���A�r�C�K�X�̍������ɔ����A�fSCR�G�}������SCR�G�}�̊������ɂ����NO�����팸�Ɠ����ɁA�ܘ_�A

�R��팸���\�ł���B���݂ɁA�z�E�r�C�ًx�~�������C���x�~�V�X�e���ł́A���̔R��ጸ�^�̋C���Q����

�����ł���ANO���ጸ�^�̋C���Q���䂪�s�\�ł����B���������āA��R��^��NO���ጸ�^�̗������\�ȋC

���Q����̕��@�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���Q�^�[�{�����C���x�~�̃V�X�e�������ł�

�����Ƃ����ӂ��Ă����K�v������B

�T�|�R�D�C���x�~�ɂ�����R��ጸ�^��NO���ጸ�^�̊e�C���Q����@�̓����i�܂Ƃ߁j

�@�����s�ő��p������������^�]��Ԃɂ����āA�]���̑S�C���ғ��G���W���ɔ�r���A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C��

�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̗D�ꂽ���������L�̕\�U�ɂ܂Ƃ߂��B

�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̗D�ꂽ���������L�̕\�U�ɂ܂Ƃ߂��B

| |

|

| |

���������ɉғ��C�������o�����ʼn^�]�ł��邱�Ƃɂ���ăT�C�N�����������サ�A�T�`�P�O���̒��x�d�ʎԃ��[�h�R���̍팸

���\�ƂȂ�B �i�}7�|1����ѐ}�X�|�P�̐ԐF�̃G���W���^�]�̈�j �i��R��^�̋C���Q����́A��Ȃ���R��̍팸�ɗL���j |

| |

���������̔r�C�K�X���x���������ł��邱�Ƃɂ�����A�fSCR�G�}�̐G�}�@�\�����サ�A�啝��NO���팸���\�ƂȂ�B

�i�}7�|1����ѐ}�X�|�P�̐ԐF�̃G���W���^�]�̈�j

�iNO���ጸ�^�̋C���Q����́A��Ȃ���m�n���̍팸�ɗL���j

|

| |

���������̔r�C�K�X���x������������邱�Ƃɂ��ADPF���u�ɂ�����t�B���^�̎��ȍĐ��̑��i���\�@

(DPF���u�ł̎蓮�Đ��⎩���Đ��̕p�x�����ɂ��|�X�g���˂�r�C�Ǔ����˂̔R���Q����팸�j

|

�U�D��^�g���b�N�ɂ����鍡��̂m�n���ƔR��̋K�������ɍv���ł���C���x�~�̋Z�p

�U�|�P�D��^�g���b�N�ɂ����鎟���̃|�X�g�|�X�g�r�o�K�X�K���ɂ�����m�n���̋K������

�@

�@��^�g���b�N�^�̃|�X�g�r�o�K�X�K��(2009�N�K���j�̎��̂m�n���̋K�������ɂ��ẮA2010�N��7��28���ɒ�����

���R�c�����Ȃɑ�\�����\���s��ꂽ�B���̑�\�����\�ɂ��ƁAGVW7.5�g�������̑�^�g���b�N�E�o�X�̂m�n

���K���̋����́A�\�P�R�Ɏ������ʂ�A�����̂m�n���K���l�@���@0.4 g/kWh�@�ł���A2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă����

�̂��Ƃł����B

���R�c�����Ȃɑ�\�����\���s��ꂽ�B���̑�\�����\�ɂ��ƁAGVW7.5�g�������̑�^�g���b�N�E�o�X�̂m�n

���K���̋����́A�\�P�R�Ɏ������ʂ�A�����̂m�n���K���l�@���@0.4 g/kWh�@�ł���A2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă����

�̂��Ƃł����B

| |

|

|

| |

|

|

�@���ȁE�������R�c��̑攪�����\�ł́A����ڕW�Ə̂��āu0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�̍팸��������Ă����B����

���߁A�|�X�g�V�����̎��̋K�������ɂ�����m�n���K���l��0.23 g/kWh�O��̒l�܂ō팸�������̂ƕM�҂͍l����

�����B�e�g���b�N���[�J���|�X�g�V������̂ɂ�����m�n���K�������̋K���l��0.23 g/kWh�O��ł��邱�Ƃ�z�肵�A�m�n

���팸�Z�p�̌����J�����i�߂��Ă������̂ƍl������B�������A�|�X�g�V�����i2009�N�K���j��̂m�n���K��������

�K���l���\�S�Ɏ������悤��0.4 g/kWh�ł���Ƃ��������R�c�����Ȃɑ�\�����\�ɂ��A�����A�������ꂽ�B

�������R�c��r�o�K�X����̑�\�����\�ɂ́A�攪�����\�̒���ڕW�ł́u0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�i��0.23 g/

kWh�j�̍팸��������Ă����B���̂��߁A�|�X�g�V�����̎��̋K�������ɂ�����m�n���K���l��0.23 g/kWh�j�܂ō팸��

�����̂Ƒ����̐l�͍l���Ă����B���̗��R�́A����܂ł̗�ł́A�R�c��̓��\�ɋL�ڂ��ꂽ�ڕW�ƋL�ڂ��ꂽ�K

���l�Ă���傫���ɘa�����K���l���{�s���ꂽ��͂قƂ�ǖ��������悤�ɋL�����Ă��邩��ł���B

���߁A�|�X�g�V�����̎��̋K�������ɂ�����m�n���K���l��0.23 g/kWh�O��̒l�܂ō팸�������̂ƕM�҂͍l����

�����B�e�g���b�N���[�J���|�X�g�V������̂ɂ�����m�n���K�������̋K���l��0.23 g/kWh�O��ł��邱�Ƃ�z�肵�A�m�n

���팸�Z�p�̌����J�����i�߂��Ă������̂ƍl������B�������A�|�X�g�V�����i2009�N�K���j��̂m�n���K��������

�K���l���\�S�Ɏ������悤��0.4 g/kWh�ł���Ƃ��������R�c�����Ȃɑ�\�����\�ɂ��A�����A�������ꂽ�B

�������R�c��r�o�K�X����̑�\�����\�ɂ́A�攪�����\�̒���ڕW�ł́u0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�i��0.23 g/

kWh�j�̍팸��������Ă����B���̂��߁A�|�X�g�V�����̎��̋K�������ɂ�����m�n���K���l��0.23 g/kWh�j�܂ō팸��

�����̂Ƒ����̐l�͍l���Ă����B���̗��R�́A����܂ł̗�ł́A�R�c��̓��\�ɋL�ڂ��ꂽ�ڕW�ƋL�ڂ��ꂽ�K

���l�Ă���傫���ɘa�����K���l���{�s���ꂽ��͂قƂ�ǖ��������悤�ɋL�����Ă��邩��ł���B

�@���̂��߁A2005�N1���̑攪�����\�ł͒���ڕW�Ə̂���u0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�i��0.23 g/kWh�j�̂m�n���팸�̖�

�W�l�ɓK���ł���悤�ɂ��邽�߂ɁA�e�g���b�N���[�J�⑽���̌����@�ւł́A����܂ŕK���ɂm�n���팸�̋Z�p�J����

���g��ł������̂ƍl������B����ɂ�������炸�ANO���팸�̋Z�p�J�����v�f�ʂ�ɐi�W�����A�m�n���팸�̋Z

�p�J���ɑ傫�Ȑ��ʂ������Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ɛ��������̂ł���B���̒���ڕW��������NO���K���l�ɐݒ�

���ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̂m�n���K���ɓK���ł���Z�p���s���ł��邱�Ƃ���A�g���b�N���[�J�S�Ђ��܂ގ����ԍH�Ɖ�̋�

�͂Ȕ������Ȃɐ\�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B���̌��ʁA���Ȃ̔r�o�K�X�K����S������W�����K�^�ɂ�

�����ԍH�Ɖ�ւ̎v�����̂���D�����l�ł��������߁A�攪�����\�̒���ڕW���L�b�p���ƖY�ꋎ���āA�����̋K

���l�i�āj�@���@0.4 g/kWh�����肳�ꂽ�̂ł��낤���B����Ƃ��A�A�fSCR�G�}�ł��A�G���W���ᕉ�ׂ̔r�C���x����

���̎��̔A�f�r�b�q�̐G�}�������x���Q�O�O���ȉ��ł͔A�f�r�b�q�G�}�̂m�n���팸�����}���ɒቺ�����������

�ԍH�Ɖ���Ȃ̔r�o�K�X�K���S���̌W���ɕK���ɐ������Ĕ[�����������ʁA�m�n���̎����̋K���l�i�āj�@���@0.

4 g/kWh�����肳�ꂽ�̂ł��낤���B����Ƃ��A�����ԍH�Ɖ�m�n���̎����̋K���l�i�āj�@���@0.4 g/kWh����������

�ɂ��K���l��v�����Ă������A���Ȃ̔r�o�K�X�K���S���̌W���������ԍH�Ɖ�̗v�������ۂ��Ăm�n���̎�����

�K���l�i�āj�@���@0.4 g/kWh�Ɍ��肵���̂ł��낤���B���O�҂ɂ��f�B�[�[�������Ԃ̂f�u�v3.5�g�����̏d�ʎԂɂ���

���m�n���̎����K���l�i�āj���@0.4 g/kWh�Ɍ��܂����o�܂̐^���́A�s���ł���B

�W�l�ɓK���ł���悤�ɂ��邽�߂ɁA�e�g���b�N���[�J�⑽���̌����@�ւł́A����܂ŕK���ɂm�n���팸�̋Z�p�J����

���g��ł������̂ƍl������B����ɂ�������炸�ANO���팸�̋Z�p�J�����v�f�ʂ�ɐi�W�����A�m�n���팸�̋Z

�p�J���ɑ傫�Ȑ��ʂ������Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ɛ��������̂ł���B���̒���ڕW��������NO���K���l�ɐݒ�

���ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̂m�n���K���ɓK���ł���Z�p���s���ł��邱�Ƃ���A�g���b�N���[�J�S�Ђ��܂ގ����ԍH�Ɖ�̋�

�͂Ȕ������Ȃɐ\�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B���̌��ʁA���Ȃ̔r�o�K�X�K����S������W�����K�^�ɂ�

�����ԍH�Ɖ�ւ̎v�����̂���D�����l�ł��������߁A�攪�����\�̒���ڕW���L�b�p���ƖY�ꋎ���āA�����̋K

���l�i�āj�@���@0.4 g/kWh�����肳�ꂽ�̂ł��낤���B����Ƃ��A�A�fSCR�G�}�ł��A�G���W���ᕉ�ׂ̔r�C���x����

���̎��̔A�f�r�b�q�̐G�}�������x���Q�O�O���ȉ��ł͔A�f�r�b�q�G�}�̂m�n���팸�����}���ɒቺ�����������

�ԍH�Ɖ���Ȃ̔r�o�K�X�K���S���̌W���ɕK���ɐ������Ĕ[�����������ʁA�m�n���̎����̋K���l�i�āj�@���@0.

4 g/kWh�����肳�ꂽ�̂ł��낤���B����Ƃ��A�����ԍH�Ɖ�m�n���̎����̋K���l�i�āj�@���@0.4 g/kWh����������

�ɂ��K���l��v�����Ă������A���Ȃ̔r�o�K�X�K���S���̌W���������ԍH�Ɖ�̗v�������ۂ��Ăm�n���̎�����

�K���l�i�āj�@���@0.4 g/kWh�Ɍ��肵���̂ł��낤���B���O�҂ɂ��f�B�[�[�������Ԃ̂f�u�v3.5�g�����̏d�ʎԂɂ���

���m�n���̎����K���l�i�āj���@0.4 g/kWh�Ɍ��܂����o�܂̐^���́A�s���ł���B

�@����ɂ��Ă��A2010�N��7��28���ɒ������R�c���C�������Ȃɑ�\�����\���s���A���E���ꎎ���T

�C�N���ł���WHTC�iWorld Harmonized Transient Cycle�j�ɕύX���A�]���̃G���W���g�@���i�z�b�g�X�^�[�g�j�r�o�K�X��

���ɉ����ăG���W����Ԏ��i�R�[���h�X�^�[�g�j�r�o�K�X������lj�����r�o�K�X�����@��ύX���A2016�N�Ɏ����̂m�n

���K���l�@���@0.4 g/kWh�@����^�g���b�N�^�̃|�X�g�r�o�K�X�K��(2009�N�K���j�̎��̂m�n���̋K�����������{�����

���Ƃ����炩�ɂȂ����̂������B���̂��Ƃɂ��āA�������R�c���C�������Ȃɑ�\�����\�ł́ANO���K

���l��ڕW��0.23 g/kWh����0.4 g/kWh�̑傫���ɘa�������R�Ƃ��āA�R�[���h�X�^�[�g�����̒lj���JE�O�T���[�h

����WHTC�ւ̎������[�h�̕ύX�Ȃǂ̂��グ�Ă���悤���B�������A�P�Ȃ鐄���ɉ߂��Ȃ����A������NO���K���l��

����ڕW��0.23 g/kWh����0.4 g/kWh�ɑ傫���ɘa�������R�Ƃ��āA�����_�ł́A�g���b�N���[�J�S�Ђ��܂ގ����ԃ��[�J

�����ȁE�������R�c���2005�N1���̑攪�����\�̒���ڕW�Ə̂���u0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�i��0.23 g/kWh�j��

�łm�n�����팸�ł���Z�p���J���ł��Ȃ������\�����傢�ɂ��蓾��ƍl������B

�C�N���ł���WHTC�iWorld Harmonized Transient Cycle�j�ɕύX���A�]���̃G���W���g�@���i�z�b�g�X�^�[�g�j�r�o�K�X��

���ɉ����ăG���W����Ԏ��i�R�[���h�X�^�[�g�j�r�o�K�X������lj�����r�o�K�X�����@��ύX���A2016�N�Ɏ����̂m�n

���K���l�@���@0.4 g/kWh�@����^�g���b�N�^�̃|�X�g�r�o�K�X�K��(2009�N�K���j�̎��̂m�n���̋K�����������{�����

���Ƃ����炩�ɂȂ����̂������B���̂��Ƃɂ��āA�������R�c���C�������Ȃɑ�\�����\�ł́ANO���K

���l��ڕW��0.23 g/kWh����0.4 g/kWh�̑傫���ɘa�������R�Ƃ��āA�R�[���h�X�^�[�g�����̒lj���JE�O�T���[�h

����WHTC�ւ̎������[�h�̕ύX�Ȃǂ̂��グ�Ă���悤���B�������A�P�Ȃ鐄���ɉ߂��Ȃ����A������NO���K���l��

����ڕW��0.23 g/kWh����0.4 g/kWh�ɑ傫���ɘa�������R�Ƃ��āA�����_�ł́A�g���b�N���[�J�S�Ђ��܂ގ����ԃ��[�J

�����ȁE�������R�c���2005�N1���̑攪�����\�̒���ڕW�Ə̂���u0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�i��0.23 g/kWh�j��

�łm�n�����팸�ł���Z�p���J���ł��Ȃ������\�����傢�ɂ��蓾��ƍl������B

�U�|�Q�D�����̑�^�g���b�N�ɂ�����m�n���K���̋����ɍv���ł���C���x�~

�@���āA�]���̃g���b�N�p�ߋ��f�B�[�[���G���W���́A�S�C�����ϓ��̕��ׂŏ�ɉғ�����\���ł���A�i�G���W���g��

�N�j���i�A�N�Z���y�_�������ݗʁj�ƂȂ�\���ł���B���̂��߁A�T�O�����G���W���g���N���T�O���̃A�N�Z���y�_������

�ݗʂƂȂ��Ă���B�����āA�}�R�Ɏ������悤�ɂT�O���ȉ��̒ᕉ�ׂ��G���W���g���N�ł͔A�fSCR�G�}�̓�����t�߂�

���x�͂Q�O�O�����x�ȉ��ƂȂ邱�Ƃ���A�}�U�Ɏ������悤�ɂT�O���ȉ��̃A�N�Z���y�_�������ݗʂ̃G���W���^�]��

�́ASCR�G�}������t�߂̉��x�͂Q�O�O�����x�ȉ��ƂȂ�̂ł���B����SCR�G�}������t�߂̉��x���Q�O�O�����x��

���ł́A�A�fSCR�G�}�̂m�n���팸�����������ቺ����̂ł���B���̂��߁A�]���̃G���W���ł��A�N�Z���y�_������

�ݗʂ��T�O���ȉ��̍L���G���W���^�]�̈�ɂ����ẮA�A�fSCR�G�}�̂m�n���팸�����������ቺ���Ă��܂��s���

�����Ă��܂��̂ł���B

�N�j���i�A�N�Z���y�_�������ݗʁj�ƂȂ�\���ł���B���̂��߁A�T�O�����G���W���g���N���T�O���̃A�N�Z���y�_������

�ݗʂƂȂ��Ă���B�����āA�}�R�Ɏ������悤�ɂT�O���ȉ��̒ᕉ�ׂ��G���W���g���N�ł͔A�fSCR�G�}�̓�����t�߂�

���x�͂Q�O�O�����x�ȉ��ƂȂ邱�Ƃ���A�}�U�Ɏ������悤�ɂT�O���ȉ��̃A�N�Z���y�_�������ݗʂ̃G���W���^�]��

�́ASCR�G�}������t�߂̉��x�͂Q�O�O�����x�ȉ��ƂȂ�̂ł���B����SCR�G�}������t�߂̉��x���Q�O�O�����x��

���ł́A�A�fSCR�G�}�̂m�n���팸�����������ቺ����̂ł���B���̂��߁A�]���̃G���W���ł��A�N�Z���y�_������

�ݗʂ��T�O���ȉ��̍L���G���W���^�]�̈�ɂ����ẮA�A�fSCR�G�}�̂m�n���팸�����������ቺ���Ă��܂��s���

�����Ă��܂��̂ł���B

�@����A�}�W�Ɏ������悤�ɁA�i�d�O�T���[�h�����ł̓G���W���g���Nl���T�O���ȉ����G���W���^�]�p�x�̍����B�}�W�͐�

�ڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�̗�Ɛ��肳��邪�A���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�ł́A�T�O���ȉ����g���N�ŃG

���W�����^�]�����p�x���ɂ߂č����̂ł���B�O�q�̒ʂ�]���̃G���W���ł́i�G���W���g���N�j���i�A�N�Z���y�_��

�����ݗʁj�ƂȂ邽�߁A���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�

���T�O���ȉ��̗̈�ŃG���W���^�]�p�x�������̂ł���B���̂悤�ɁA���^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł́A

�T�O���ȉ��̃A�N�Z���y�_�������ݗʂł��G���W���^�]����̂ƂȂ邽�߁ASCR�G�}������t�߂̉��x���Q�O�O����

�x�ȉ��ƂȂ��ĔA�fSCR�G�}�̂m�n���팸�����������ቺ���Ă��܂��̂ł���B���������āA���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^

�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł́A�A�fSCR�G�}�ɂ���Ăm�n����啝�ɍ팸���邱�Ƃ͓���̂�����ł�

��B

�ڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�̗�Ɛ��肳��邪�A���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�ł́A�T�O���ȉ����g���N�ŃG

���W�����^�]�����p�x���ɂ߂č����̂ł���B�O�q�̒ʂ�]���̃G���W���ł́i�G���W���g���N�j���i�A�N�Z���y�_��

�����ݗʁj�ƂȂ邽�߁A���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�

���T�O���ȉ��̗̈�ŃG���W���^�]�p�x�������̂ł���B���̂悤�ɁA���^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł́A

�T�O���ȉ��̃A�N�Z���y�_�������ݗʂł��G���W���^�]����̂ƂȂ邽�߁ASCR�G�}������t�߂̉��x���Q�O�O����

�x�ȉ��ƂȂ��ĔA�fSCR�G�}�̂m�n���팸�����������ቺ���Ă��܂��̂ł���B���������āA���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^

�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł́A�A�fSCR�G�}�ɂ���Ăm�n����啝�ɍ팸���邱�Ƃ͓���̂�����ł�

��B

�@�ύڗʂP�O�g���ȏ�̑�^�g���b�N�̃p���[�E�G�C�g���V�I�i�G���W���P�ʏo�͓�����̎ԗ����d�ʁj�́A���^�g���b�N

�̃p���[�E�G�C�g���V�I�����������߂ɁA��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł͏��^�g���b�N�����A�N�Z���y

�_�������ݗʂ������A�傫���Ȃ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B��������^�g���b�N�̏ꍇ�ł��A�i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł��A

�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�p�x�͋ɂ߂đ����̂ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�̂m�n��

��啝�ɍ팸���邽�߂ɂ́A���^�g���b�N�̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]

�̈�����ꍇ�ł��ASCR�G�}������t�߂̉��x���Q�O�O�����x�ȏ�Ɉێ����ĔA�fSCR�G�}�̂m�n���팸���������ێ�

�ł��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B

�̃p���[�E�G�C�g���V�I�����������߂ɁA��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł͏��^�g���b�N�����A�N�Z���y

�_�������ݗʂ������A�傫���Ȃ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B��������^�g���b�N�̏ꍇ�ł��A�i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł��A

�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�p�x�͋ɂ߂đ����̂ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�̂m�n��

��啝�ɍ팸���邽�߂ɂ́A���^�g���b�N�̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]

�̈�����ꍇ�ł��ASCR�G�}������t�߂̉��x���Q�O�O�����x�ȏ�Ɉێ����ĔA�fSCR�G�}�̂m�n���팸���������ێ�

�ł��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B

�@����܂ł̂Ƃ���A����I�ȑ�Z�p�����\����Ă��Ȃ����Ƃ���A�R��d��������^�g���b�N�ł̍���̂m�n��

�̍팸�ɂ́A�R����̌��_�̂���m�n���z���G�}���g���Ȃ��B���̂��߁A��^�g���b�N�ł̂m�n���̍팸�ɂ́A�]����

�Z�p�ł���N�[���h�d�f�q�̂d�f�q���̑����ƁA�A�f�r�b�q�G�}�̋Z�p�ɗ���ȊO�ɗL���ȕ��@�͂Ȃ����̂ƍl�����

��B���̏ꍇ�A�A�f�r�b�q�G�}�ɂ���ď\���Ȃm�n���팸��}��ɂ́A�}�T�Ɏ������悤�ɂr�b�q�G�}�������x��200����

�x�ɍ��߂�K�v������B�������A�S�C�����ϓ��̕��ׂŏ�ɉғ������]���̃G���W���ł́A�}�U�Ɏ������悤�ɁA�A�N

�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȉ��ł��r�b�q�G�}�������x��200���ȉ��ƂȂ邽�߁A�A�f�r�b�q�G�}�ɂ���ď\���Ȃm

�n���팸��}��ɂ��Ƃ͍���ł���B����A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�}�X

�|�P�Ɏ������悤�ɁA�r�b�q�G�}�������x��200���ȉ��ƂȂ�̂��A�N�Z���y�_�������ݗʂ��Q�T���ȉ��̉^�]�̈��

�Ō����ł���̂ł���B���̌��ʁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�͏]���̒ʏ�̃G���W���i�S�C����

�ɉғ�����G���W���j�����A�f�r�b�q�G�}�ɂ���đ啝�Ȃm�n���팸��}�邱�Ƃ��\�ȋZ�p�ł���B

�̍팸�ɂ́A�R����̌��_�̂���m�n���z���G�}���g���Ȃ��B���̂��߁A��^�g���b�N�ł̂m�n���̍팸�ɂ́A�]����

�Z�p�ł���N�[���h�d�f�q�̂d�f�q���̑����ƁA�A�f�r�b�q�G�}�̋Z�p�ɗ���ȊO�ɗL���ȕ��@�͂Ȃ����̂ƍl�����

��B���̏ꍇ�A�A�f�r�b�q�G�}�ɂ���ď\���Ȃm�n���팸��}��ɂ́A�}�T�Ɏ������悤�ɂr�b�q�G�}�������x��200����

�x�ɍ��߂�K�v������B�������A�S�C�����ϓ��̕��ׂŏ�ɉғ������]���̃G���W���ł́A�}�U�Ɏ������悤�ɁA�A�N

�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȉ��ł��r�b�q�G�}�������x��200���ȉ��ƂȂ邽�߁A�A�f�r�b�q�G�}�ɂ���ď\���Ȃm

�n���팸��}��ɂ��Ƃ͍���ł���B����A�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�}�X

�|�P�Ɏ������悤�ɁA�r�b�q�G�}�������x��200���ȉ��ƂȂ�̂��A�N�Z���y�_�������ݗʂ��Q�T���ȉ��̉^�]�̈��

�Ō����ł���̂ł���B���̌��ʁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�͏]���̒ʏ�̃G���W���i�S�C����

�ɉғ�����G���W���j�����A�f�r�b�q�G�}�ɂ���đ啝�Ȃm�n���팸��}�邱�Ƃ��\�ȋZ�p�ł���B

�@���͂Ƃ�����A�M�҂��w�Q�^�[�{�ߋ��@�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�x�͒P�Ȃ��A�C�f�A�̒i�K��

�߂��Ȃ��̂��c�O�Ȃ��Ƃł���B���ɁA���̓����Z�p�����p���ł����Ƃ���A��^�g���b�N�ɂ������攪�����\�̒�

��ڕW�Ə̂���u0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�̂m�n���팸���B���ł�����̂Ǝv���Ă���B����͒P�Ȃ�M�҂̗\�z�ł��邽

�߂ɉ��̐����͂������̂��c�O���B�M�҂̐g����Ȋ�]��I��Ɍ��킹�Ă��炦�A�S���錤���@�ւ����̓����Z

�p�̎���������^�ʖڂɎ��{���A�攪�����\�̒���ڕW���B���ł��邱�Ƃ𑁋}�Ɏ����ė~�����Ɗ���Ă���̂�

����B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p���̖ڏ��������łɂ́A���Ȃ��u�攪��

���\�̒���ڕW�Ə̂���0.7 g/kWh�̂R���̂P�̂m�n���팸�v�̂m�n���K�����{�s����A���{�̑�C���̉��P��傫��

�i�W�����Ă����������Ƃ�����Ă���̂ł���B

�߂��Ȃ��̂��c�O�Ȃ��Ƃł���B���ɁA���̓����Z�p�����p���ł����Ƃ���A��^�g���b�N�ɂ������攪�����\�̒�

��ڕW�Ə̂���u0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�̂m�n���팸���B���ł�����̂Ǝv���Ă���B����͒P�Ȃ�M�҂̗\�z�ł��邽

�߂ɉ��̐����͂������̂��c�O���B�M�҂̐g����Ȋ�]��I��Ɍ��킹�Ă��炦�A�S���錤���@�ւ����̓����Z

�p�̎���������^�ʖڂɎ��{���A�攪�����\�̒���ڕW���B���ł��邱�Ƃ𑁋}�Ɏ����ė~�����Ɗ���Ă���̂�

����B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p���̖ڏ��������łɂ́A���Ȃ��u�攪��

���\�̒���ڕW�Ə̂���0.7 g/kWh�̂R���̂P�̂m�n���팸�v�̂m�n���K�����{�s����A���{�̑�C���̉��P��傫��

�i�W�����Ă����������Ƃ�����Ă���̂ł���B

�U�|�R�D����̑�^�g���b�N�ɂ�����R��팸�ɍv���ł���C���x�~�̋Z�p

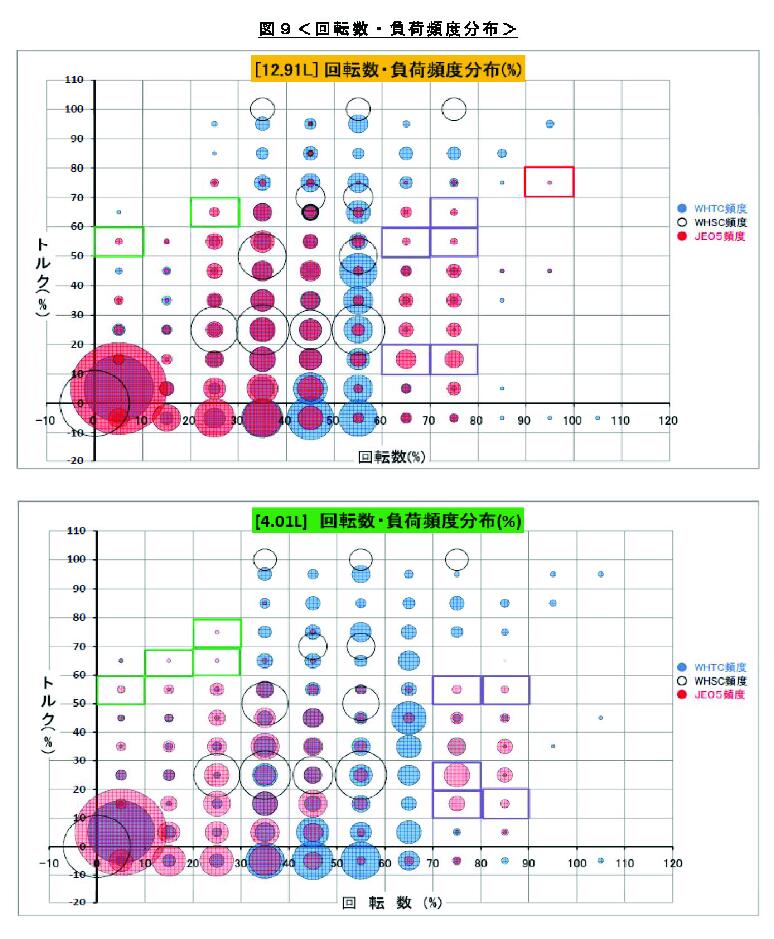

�V���~���[�V�����v�Z�ŎZ�o�����l��p���邱�ƂɂȂ��Ă���B���̏d�ʎԃ��[�h�́A�s�s�����s���[�h�i�i�d�O�T���[�h�j��

�s�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̂Q��̃��[�h���̗p����Ă���B�i�Q��̃��[�h�����킹�āu�d

�ʎԃ��[�h�v�Ƃ����B�j�@�\�V�ɂ�20t ���̑�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̎Z�o���@���������B

| |

|

| |

�@�G�l���M�[��������i�R��j�̑�����@�́A�V�~�����[�V�����@�ɂ����̂Ƃ��A���̑��s���[�h�́A

�s�s�����s���[�h�i�i�d�O�T���[�h�j�Ɠs�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̂Q��� ���[�h���̗p����i�Q��̃��[�h�����킹�āu�d�ʎԃ��[�h�v�Ƃ����B�j�B �@�G�l���M�[��������i�R��j�́A�e���s���[�h�ɂ��^�s����ꍇ�ɂ�����R���P���b�g��������� ���s�������L�����[�g���ŕ\�����l�i���ꂼ��u�s�s�����s���[�h�R��l�v�u�s�s�ԑ��s���[�h�R��l�v �Ƃ����B�j�ɂ��āA�Ԏ�ɉ����ݒ肳�ꂽ�W����p���āA���d���a���ς����l�ł����āA�^���w�� �����ԂɌW��^���w�薔�͈�_���Y�f�����U�h�~���u�w�莩���ԂɌW�鑕�u�w��ɓ����� ���y��ʑ�b�����肵���l�i�R���l�j�i�ȉ��u�d�ʎԃ��[�h�R��l�v�Ƃ����B�j�Ƃ���B |

| |

�@�@�@�d���P�^�o�i��u�^�du�{��h�^�dh�p

�@�@�@�����ŁA�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�d �F�d�ʎԃ��[�h�R��l�ikm/���j

�@�@�@�@�@�@�@�du�F�s�s�����s���[�h�R��l�ikm/���j

�@�@�@�@�@�@�@�dh�F�s�s�ԑ��s���[�h�R��l�ikm/���j

�@�@�@�@�@�@�@��u�F�s�s�����s�����@�i��0.7�j

�@�@�@�@�@�@�@��h�F�s�s�ԑ��s�����@�i��0.3�j

|

���������āA20t ���̑�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��l���팸����ɂ́A�i�d�O�T���[�h�i�s�s�����s���[�h�j�Ɠs�s�ԑ�

�s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̗����̑��s���[�h�ɂ���ĔR����팸����K�v������B�������A�i�d�O�T

���[�h�i�s�s�����s���[�h�j�͓s�s�ԑ��s���[�h�������s�������i�i�ɑ������B���̂��߁A�d�ʎԃ��[�h�R��l�̍�

���ɂ́A���ɂi�d�O�T���[�h�i�s�s�����s���[�h�j�̔R��팸���d�v�ł���B

�s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̗����̑��s���[�h�ɂ���ĔR����팸����K�v������B�������A�i�d�O�T

���[�h�i�s�s�����s���[�h�j�͓s�s�ԑ��s���[�h�������s�������i�i�ɑ������B���̂��߁A�d�ʎԃ��[�h�R��l�̍�

���ɂ́A���ɂi�d�O�T���[�h�i�s�s�����s���[�h�j�̔R��팸���d�v�ł���B

�U�|�R�[�ia�j�@�i�d�O�T���[�h�i�s�s�����s���[�h�j�̔R��팸�ɂ���

�@�]���̃g���b�N�p�ߋ��f�B�[�[���G���W���́A�S�C�����ϓ��̕��ׂŏ�ɉғ�����\���ł���A�i�G���W���g���N�j��

�i�A�N�Z���y�_�������ݗʁj�ƂȂ�\���ł���B���̂��߁A�T�O�����G���W���g���N���T�O���̃A�N�Z���y�_�������ݗʂ�

�Ȃ��Ă���B�����āA�}�R�Ɏ������悤�ɂT�O���ȉ��̒ᕉ�ׂ��G���W���g���N�ł͔R��������������Ƃ���A�}�U�Ɏ�

�����悤�ɂT�O���ȉ��̃A�N�Z���y�_�������ݗʂ̃G���W���^�]�ł́A�����������R������ƂȂ�̂ł���B���̂�

�߁A�]���̃G���W���ł��A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȉ��̍L���G���W���^�]�̈�ɂ����ẮA�R������Ȃ���

���܂��̂ł���B

�i�A�N�Z���y�_�������ݗʁj�ƂȂ�\���ł���B���̂��߁A�T�O�����G���W���g���N���T�O���̃A�N�Z���y�_�������ݗʂ�

�Ȃ��Ă���B�����āA�}�R�Ɏ������悤�ɂT�O���ȉ��̒ᕉ�ׂ��G���W���g���N�ł͔R��������������Ƃ���A�}�U�Ɏ�

�����悤�ɂT�O���ȉ��̃A�N�Z���y�_�������ݗʂ̃G���W���^�]�ł́A�����������R������ƂȂ�̂ł���B���̂�

�߁A�]���̃G���W���ł��A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ȉ��̍L���G���W���^�]�̈�ɂ����ẮA�R������Ȃ���

���܂��̂ł���B

�@����A�}�W�Ɏ������悤�ɁA�i�d�O�T���[�h�����ł̓G���W���g���Nl���T�O���ȉ����G���W���^�]�p�x�̍����B�}�W�͐�

�ڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�̗�Ɛ��肳��邪�A���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�ł́A�T�O���ȉ����g���N�ŃG

���W�����^�]�����p�x���ɂ߂č����̂ł���B�O�q�̒ʂ�]���̃G���W���ł́i�G���W���g���N�j���i�A�N�Z���y�_��

�����ݗʁj�ƂȂ邽�߁A���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�

���T�O���ȉ��̗̈�ŃG���W���^�]�p�x�������̂ł���B���̂悤�ɁA�]���̃G���W���𓋍ڂ������^�g���b�N�̂i�d�O�T

���[�h�r�o�K�X�����ł́A�R��̈����T�O���ȉ��̃A�N�Z���y�_�������ݗʂł��G���W���^�]����̂ƂȂ邽�߁A�i�d

�O�T���[�h�̔R��͈������Ă��܂��̂ł���B���������āA���^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�i�s�s�����s���[�h�j���R���啝

�ɍ팸���邽�߂ɂ́A�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�̈�ł��R���啝�ɉ��P���邱��

���K�v�ł���B

�ڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�̗�Ɛ��肳��邪�A���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�ł́A�T�O���ȉ����g���N�ŃG

���W�����^�]�����p�x���ɂ߂č����̂ł���B�O�q�̒ʂ�]���̃G���W���ł́i�G���W���g���N�j���i�A�N�Z���y�_��

�����ݗʁj�ƂȂ邽�߁A���̐ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�r�o�K�X�����́A�A�N�Z���y�_�������ݗ�

���T�O���ȉ��̗̈�ŃG���W���^�]�p�x�������̂ł���B���̂悤�ɁA�]���̃G���W���𓋍ڂ������^�g���b�N�̂i�d�O�T

���[�h�r�o�K�X�����ł́A�R��̈����T�O���ȉ��̃A�N�Z���y�_�������ݗʂł��G���W���^�]����̂ƂȂ邽�߁A�i�d

�O�T���[�h�̔R��͈������Ă��܂��̂ł���B���������āA���^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�i�s�s�����s���[�h�j���R���啝

�ɍ팸���邽�߂ɂ́A�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�̈�ł��R���啝�ɉ��P���邱��

���K�v�ł���B

�@�Ƃ���ŁA�ύڗʂP�O�g���ȏ�̑�^�g���b�N�̃p���[�E�G�C�g���V�I�i�G���W���P�ʏo�͓�����̎ԗ����d�ʁj�́A��

�^�g���b�N�̃p���[�E�G�C�g���V�I�����������߂ɁA��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�����ł͏��^�g���b�N�����A�N�Z���y

�_�������ݗʂ������A�傫���Ȃ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B��������^�g���b�N�̏ꍇ�ł��A�i�d�O�T���[�h�����ł��A�N�Z���y

�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�p�x�͋ɂ߂đ����̂ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h

�i�s�s�����s���[�h�j���R���啝�ɍ팸���邽�߂ɂ́A���^�g���b�N�̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T

�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�̈�ł��R���啝�ɉ��P���邱�Ƃ��K�v�ł���B

�^�g���b�N�̃p���[�E�G�C�g���V�I�����������߂ɁA��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h�����ł͏��^�g���b�N�����A�N�Z���y

�_�������ݗʂ������A�傫���Ȃ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B��������^�g���b�N�̏ꍇ�ł��A�i�d�O�T���[�h�����ł��A�N�Z���y

�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�p�x�͋ɂ߂đ����̂ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�̂i�d�O�T���[�h

�i�s�s�����s���[�h�j���R���啝�ɍ팸���邽�߂ɂ́A���^�g���b�N�̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T

�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�̈�ł��R���啝�ɉ��P���邱�Ƃ��K�v�ł���B

�@���̑�^�g���b�N�ł̂d�O�T���[�h�i�s�s�����s���[�h�j�̏\���ȔR��팸��}�邽�߂ɂ́A��^�g���b�N���A�N�Z���y

�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�̈�ɂ����āA�}�R�Ɏ������������ϗL�����͂��T�O���ߖT�ȏ�̔R

��̗ǍD�ȃG���W���^�]�ł���悤�ɂ��邱�Ƃł���B���̂悤�ȃG���W���^�]���\�ɂ���Z�p���A�Q�^�[�{�ߋ��@��

���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���B���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�R���

���^�̋C���Q����@�ɂ����Ă̓N�Z���y�_�������ݗʂT�O���ȉ��ł��}�V�|�P�̐ԐF�Ŏ�����Pme�i�������ϗL��

���j���T�O���ȏ�ƂȂ�R��̗ǍD���L���G���W���^�]�̈悪���݂��ANO���ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����Ă��}�X�|�P

�̐ԐF�Ŏ�����Pme�i�������ϗL�����j���T�O���ȏ�ƂȂ�R��̗ǍD���L���G���W���^�]�̈悪���݂���B������

Pme�i�������ϗL�����j���T�O���ȏ���ԐF�̉^�]�̈�ł́A�i�d�O�T���[�h�^�]�ɂ�����R��̒ጸ�������ł����

����B

�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ȉ��̃G���W���^�]�̈�ɂ����āA�}�R�Ɏ������������ϗL�����͂��T�O���ߖT�ȏ�̔R

��̗ǍD�ȃG���W���^�]�ł���悤�ɂ��邱�Ƃł���B���̂悤�ȃG���W���^�]���\�ɂ���Z�p���A�Q�^�[�{�ߋ��@��

���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���B���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�R���

���^�̋C���Q����@�ɂ����Ă̓N�Z���y�_�������ݗʂT�O���ȉ��ł��}�V�|�P�̐ԐF�Ŏ�����Pme�i�������ϗL��

���j���T�O���ȏ�ƂȂ�R��̗ǍD���L���G���W���^�]�̈悪���݂��ANO���ጸ�^�̋C���Q����@�ɂ����Ă��}�X�|�P

�̐ԐF�Ŏ�����Pme�i�������ϗL�����j���T�O���ȏ�ƂȂ�R��̗ǍD���L���G���W���^�]�̈悪���݂���B������

Pme�i�������ϗL�����j���T�O���ȏ���ԐF�̉^�]�̈�ł́A�i�d�O�T���[�h�^�]�ɂ�����R��̒ጸ�������ł����

����B

�U�|�R�[�ib�j�@�s�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�̔R��팸�ɂ���

�@���s�̈�ʓI�ȑ�^�g���b�N���s�s�ԑ��s���[�h�i�c�f���z�t�W�O�����^���葬���[�h�j�𑖍s�����ꍇ�A�G���W���̉^

�]�̈���T�O���̃G���W���g���N�ߖT�̎g�p�p�x���ł��������̎v����B�܂�A���̓s�s�ԑ��s���[�h�̑�^�g��

�b�N�̑��s�ł́A�A�N�Z���y�_�������ݗʂ��T�O���ߖT�ł̃G���W���^�]�p�x�������̂ł���B���̂��߁A�Q�^�[�{��