�Ջ��l�̃A�C�f�A

�g�b�v�y�[�W�ɖ߂��@�@�@�@�@�T�C�g�}�b�v

�ŏI�X�V���F2007�N9��3��

|

�e�Ђ̐V�����r�o�K�X�K���i2005�N�j�Ή��Z�p

|

|

|

|

|

|

|

|

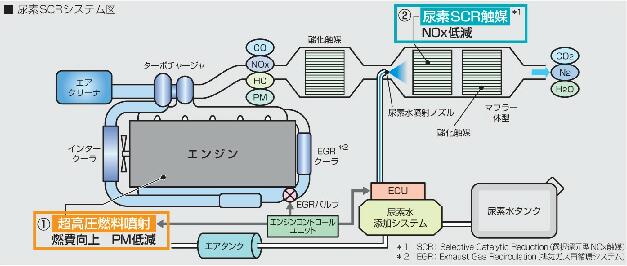

�P�D�V�����r�o�K�X�K���ւ̓K���Z�p���e

�킪���̃g���b�N�E�o�X�̑S���[�J�́A�V�Z���r�o�K�X�K�� �i2003�`2004�N���{�j�Ή����ɂ͑S�Ԏ�ɃC���^�[�N

�[���t�ߋ��ɃN�[���hEGR��g�ݍ��킹����@�ɂ��K���ւ̓K�����}���Ă���B�R�����ˑ��u�ɑ���͂���

���̂̑S���[�J�ɂĂقړ���̐V�Z���r�o�K�X�K���K���Z�p���̗p���ꂽ�B

�[���t�ߋ��ɃN�[���hEGR��g�ݍ��킹����@�ɂ��K���ւ̓K�����}���Ă���B�R�����ˑ��u�ɑ���͂���

���̂̑S���[�J�ɂĂقړ���̐V�Z���r�o�K�X�K���K���Z�p���̗p���ꂽ�B

�������A�ŋ߁A�e���[�J���璀���A��������Ă���V�����r�o�K�X�K���i�m�n��=2 g/kWh, PM=0.036 g/kWh, 2005�N��

�{�j�K���̑�^�g���b�N�i�ύڗ�10�g�������j�ɍ̗p����Ă���r�o�K�X�ጸ�Z�p�́A���[�J�Ԃő傫�ȑ��Ⴊ����

���B

�{�j�K���̑�^�g���b�N�i�ύڗ�10�g�������j�ɍ̗p����Ă���r�o�K�X�ጸ�Z�p�́A���[�J�Ԃő傫�ȑ��Ⴊ����

���B

�@�@�o�T�F���oAutomotive Technology 2005�N�~��

�@�@�@�@�@http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI_LEAF/20050816/107657/

| ���� | �����U | ���Y�ި���� | |

| �����Ԏ� | ��^���^ | ��^���^ | ��^ |

| �R�����ˌn | ���ڰ�

(1600�C��) |

���ڰ� | �ƯIJݼު��

(2200�C��) |

| �����EGR | �L�� | �L�� | ���� |

| ������� | �L�� | �L�� | �L�� |

| �^�[�{�ߋ��@ | VG | VG | ���Ĺް� |

| DPF���u | ������ | ������ | ���� |

| �m�n���㏈�����u | ���� | ���� | �A�fSCR�G�} |

���쎩���ԂƂ����U�����Ԃ́A�R�������[�����R�����˂Ƒ�ʃN�[���hEGR�ɂ��m�n�����팸���A���̂m�n���팸��

��葝�������p�e�B�L�����[�g��DPF�ɂ��ߏW���ĐV�����K���ւ̓K����}���Ă���B

��葝�������p�e�B�L�����[�g��DPF�ɂ��ߏW���ĐV�����K���ւ̓K����}���Ă���B

����A���Y�f�B�[�[���H�Ƃ̓W���[�N�����j�b�g�C���W�F�N�^�ɂ�钴�����̔R�����˂̂ɂ��

�p�e�B�L�����[�g��啝�ɍ팸���A���̒������R�����˂ɂ�葝�������m�n����A�fSCR�G�}�ɂ��Ҍ��������ĐV

�����K���ւ̓K����}���Ă���B�i�������̎O�H�ӂ����g���b�N�o�X�͑�^�g���b�N�ɂ͔A�fSCR�G�}���̗p�\���

���\�j

�����K���ւ̓K����}���Ă���B�i�������̎O�H�ӂ����g���b�N�o�X�͑�^�g���b�N�ɂ͔A�fSCR�G�}���̗p�\���

���\�j

�ȏ�̂悤�ɁA�V�����r�o�K�X�K���ւ̓K����i�́A���[�J�ɂ��قȂ�A����Ƃ����U�̃N�[���hEGR��DPF����

�p�����O���[�v�Ɠ��Y�f�B�[�[���ƎO�H�ӂ����̃N�[���hEGR�ƔA�fSCR�G�}���̗p�����O���[�v�ɕ�������B

�p�����O���[�v�Ɠ��Y�f�B�[�[���ƎO�H�ӂ����̃N�[���hEGR�ƔA�fSCR�G�}���̗p�����O���[�v�ɕ�������B

�Q�DDPF�ɂ��p�e�B�L�����[�g�ጸ�ɋ��߂�����Ǔ_

�c�oF(Diesel Particulate Filter)�́A�f�B�[�[���G���W������r�o�����p�e�B�L�����[�g���R�[�W�F���C�g��Y���]�f

����ނƂ������E���Z���~�b�N�X���琬��E�H�[���t���[���m���X�̃t�B���^�ɂ��ߏW���ăp�e�B�L�����[�g��ጸ��

�鑕�u���B

|

|

�Q�|�P�D�_���G�}��S�����Ă��Ȃ��t�B���^�̏ꍇ

�t�B���^�Đ��Ɏ_���G�}��S�����Ă��Ȃ��t�B���^��_���G�}��O�u���Ȃ��t�B���^�̏ꍇ�A�t�B���^�ɕߏW���ꂽ

�p�e�B�L�����[�g���Ⴆ�����ʂł����Ă������ԁA�t�B���^�̉��x��600���ȏ�Ɉێ��ł��Ȃ���t�B���^����p�e

�B�L�����[�g��R�Ă����ď������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�s�s�����s���ł͔r�C���x��A������600���̍�����Ԃ���

���ł��Ȃ����߁A���s�����������ɂ��������ăt�B���^�Ƀp�e�B�L�����[�g���͐ς��A�~�ς����B���̂悤�ȓs�s��

�݂̂𑖍s�������Ă���ƃp�e�B�L�����[�g���ߏ�ɑ͐ς��A�t�B���^�̖ڋl�܂�ɂ��G���W����~��A�͐ς����p

�e�B�L�����[�g�ُ̈�R�Ă��ăt�B���^���n���⊄����N�����A�t�B���^�Ƀp�e�B�L�����[�g���ߏW����Ȃ��Ȃ��āA�c�o

�e�͂��̋@�\��r�����Ă��܂����ꂪ����B

�p�e�B�L�����[�g���Ⴆ�����ʂł����Ă������ԁA�t�B���^�̉��x��600���ȏ�Ɉێ��ł��Ȃ���t�B���^����p�e

�B�L�����[�g��R�Ă����ď������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�s�s�����s���ł͔r�C���x��A������600���̍�����Ԃ���

���ł��Ȃ����߁A���s�����������ɂ��������ăt�B���^�Ƀp�e�B�L�����[�g���͐ς��A�~�ς����B���̂悤�ȓs�s��

�݂̂𑖍s�������Ă���ƃp�e�B�L�����[�g���ߏ�ɑ͐ς��A�t�B���^�̖ڋl�܂�ɂ��G���W����~��A�͐ς����p

�e�B�L�����[�g�ُ̈�R�Ă��ăt�B���^���n���⊄����N�����A�t�B���^�Ƀp�e�B�L�����[�g���ߏW����Ȃ��Ȃ��āA�c�o

�e�͂��̋@�\��r�����Ă��܂����ꂪ����B

�Q�|�Q�D�_���G�}��S�����Ă���t�B���^�̏ꍇ

����A�_���G�}��S�������t�B���^��t�B���^�̏㗬�Ɏ_���G�}��������t�B���^�̏ꍇ�A�t�B���^�̉��x��ߏW��

�Ɍ���������莞�Ԉȏ�ɘA������300�����x�ȏ�Ɉێ��ł���A�t�B���^����ꕔ�̃p�e�B�L�����[�g���_����

���ď������邱�Ƃ��ł���B���������̎_���G�}��S�������t�B���^��t�B���^�̏㗬�Ɏ_���G�}��������ꍇ�ł�

���ۂ̓s�s�����s���ł͔r�C���x��300�����x�ȏ�ɘA�����č�����Ԃ������ł��Ȃ����߁A���s����������

�ɂ��������ăt�B���^�Ƀp�e�B�L�����[�g���͐ς��A�~�ς����B���Ɏ_���G�}��S�������t�B���^�ł̓p�e�B�L�����[

�g�Ɋ܂܂��SOF�i�n���L�@���j���_�����ď������ꂽ�J�[�{����̂̃p�e�B�L�����[�g���ߏW�E�͐ς����X��

������B���̂悤�Ȏ_���G�}��������t�B���^�ɃJ�[�{���݂̂̃p�e�B�L�����[�g���c�������ꍇ�ɂ́A�J�[�{����

�̂̃p�e�B�L�����[�g���t�B���^���珜�����čĐ������邽�߂ɂ́A���s���Ƀt�B���^��600���̍�����ԂɘA������

�����ł���@�\���K�v�ƂȂ�B

�Ɍ���������莞�Ԉȏ�ɘA������300�����x�ȏ�Ɉێ��ł���A�t�B���^����ꕔ�̃p�e�B�L�����[�g���_����

���ď������邱�Ƃ��ł���B���������̎_���G�}��S�������t�B���^��t�B���^�̏㗬�Ɏ_���G�}��������ꍇ�ł�

���ۂ̓s�s�����s���ł͔r�C���x��300�����x�ȏ�ɘA�����č�����Ԃ������ł��Ȃ����߁A���s����������

�ɂ��������ăt�B���^�Ƀp�e�B�L�����[�g���͐ς��A�~�ς����B���Ɏ_���G�}��S�������t�B���^�ł̓p�e�B�L�����[

�g�Ɋ܂܂��SOF�i�n���L�@���j���_�����ď������ꂽ�J�[�{����̂̃p�e�B�L�����[�g���ߏW�E�͐ς����X��

������B���̂悤�Ȏ_���G�}��������t�B���^�ɃJ�[�{���݂̂̃p�e�B�L�����[�g���c�������ꍇ�ɂ́A�J�[�{����

�̂̃p�e�B�L�����[�g���t�B���^���珜�����čĐ������邽�߂ɂ́A���s���Ƀt�B���^��600���̍�����ԂɘA������

�����ł���@�\���K�v�ƂȂ�B

�Q�|�R�D�t�B���^�ɕߏW�E�͐ς����p�e�B�L�����[�g���t�B���^����_��������������@

�ʏ�A�f�B�[�[�������Ԃ̓s�s�����s�ɂ����ẮA�������ɂ̓G���W���������^�]�ł͔r�C�K�X���x��300��

�ȏ�ƂȂ邪�A��������M���҂���~���̃A�C�h�����O���ɂ͔r�C�K�X���x��100���O��ɒቺ����B��ʂɓs�s

�����s�ł͑��s�̑S�̂ɐ�߂�A�C�h�����O�^�]���Ԋ����́A����I��40���ɒB���Ă���̂����B

�ȏ�ƂȂ邪�A��������M���҂���~���̃A�C�h�����O���ɂ͔r�C�K�X���x��100���O��ɒቺ����B��ʂɓs�s

�����s�ł͑��s�̑S�̂ɐ�߂�A�C�h�����O�^�]���Ԋ����́A����I��40���ɒB���Ă���̂����B

���̂悤�ȓs�s���̐M���Ԃ̋������Z���f�B�[�[�������Ԃ̑��s�̏ꍇ�A�������ɂ�300�����x�ȏ�̍�����

�r�C�K�X���c�o�e���u�ɗ������ĐG�}��t�B���^�����M�ł��邪�A���b�Ԃ̉����ł͐G�}�S�̂�t�B���^���̂���

���ȔM�e�ʂ�L���Ă��邽�߂ɒZ���Ԃ̍����r�C�K�X�̗����ł͐G�}�S�̂�t�B���^�̉��x��600�����x�ȏ��

�㏸�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂��A������̌�������������̃g�����X�~�b�V������ւ����ɂ�100���O��̒ቷ

�r�C�K�X���t�B���^�ɗ������ĐG�}�S�̂�t�B���^���p���邽�߁A�s�s�����s�ł͐G�}�S�̂�t�B���^�̉��x��

������x�̎��ԁA��������600�����x�ȏ�Ɉێ������@������B���̂��߁A�s�s�����s�ł͎_���G�}��t��

����DPF�ł��t�B���^�̍Đ����ł��Ȃ��̂����B

�r�C�K�X���c�o�e���u�ɗ������ĐG�}��t�B���^�����M�ł��邪�A���b�Ԃ̉����ł͐G�}�S�̂�t�B���^���̂���

���ȔM�e�ʂ�L���Ă��邽�߂ɒZ���Ԃ̍����r�C�K�X�̗����ł͐G�}�S�̂�t�B���^�̉��x��600�����x�ȏ��

�㏸�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂��A������̌�������������̃g�����X�~�b�V������ւ����ɂ�100���O��̒ቷ

�r�C�K�X���t�B���^�ɗ������ĐG�}�S�̂�t�B���^���p���邽�߁A�s�s�����s�ł͐G�}�S�̂�t�B���^�̉��x��

������x�̎��ԁA��������600�����x�ȏ�Ɉێ������@������B���̂��߁A�s�s�����s�ł͎_���G�}��t��

����DPF�ł��t�B���^�̍Đ����ł��Ȃ��̂����B

�s�s�����s���̔r�C�K�X���x�Ɓ@�@�@�@�@�@�t�B���^�ł̃p�e�B�L�����[�g�͐Ϗ̑���

�@�@�@�������Ԃ���яo���p�x�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�o�T�F�O�H�ӂ������\�Z�p�_���j

�s�s�����s�ł͍����̔r�C���x���o�����Ă����̎������Ԃ��Z�����߁A���s�����ɔ�Ⴕ�ăt�B���^�Ƀp�e�B�L

�����[�g���͐ς���t�B���^�̎��ȍĐ��s�\�Ɋׂ邱�Ƃ���肾�B�܂��������H�ɂ����Ă��g���b�N����ׂő��s��

��ꍇ�����l�̖����鋰�ꂪ����B���̂��ߎ����ԗp��DPF�ł́A���ׂĂ̑��s��Ԃɂ����ăt�B���^�ɕ�

�W���ꂽ�p�e�B�L�����[�g���t�B���^�ɉߏ�ɑ͐ς���Ȃ��悤�Ɏ_���E�R�ē��ɂ�菜���ł���悤�ȃt�B���^�̍�

���@�\������邱�Ƃ��K�{�ł���B

�����[�g���͐ς���t�B���^�̎��ȍĐ��s�\�Ɋׂ邱�Ƃ���肾�B�܂��������H�ɂ����Ă��g���b�N����ׂő��s��

��ꍇ�����l�̖����鋰�ꂪ����B���̂��ߎ����ԗp��DPF�ł́A���ׂĂ̑��s��Ԃɂ����ăt�B���^�ɕ�

�W���ꂽ�p�e�B�L�����[�g���t�B���^�ɉߏ�ɑ͐ς���Ȃ��悤�Ɏ_���E�R�ē��ɂ�菜���ł���悤�ȃt�B���^�̍�

���@�\������邱�Ƃ��K�{�ł���B

�Ƃ���œ���Ƃ����U�͐V�����r�o�K�X�K���K���̑�^�g���b�N�E�o�X��DPF���̗p����Ă���B����Ƃ����U����

�p����DPF�́A�t�B���^�[�Ɉ��ʂ̃p�e�B�L�����[�g���͐ς������_�Łu�G���W���̃G���W����]���̏㏸�v�A�u�z

�C�i��ɂ��z�C�ʂ̍팸�v�A�u�r�C�i��ق̍쓮�ɂ��G���W���w���̏㏸�v����сu�R�������[�����ˌn�ɂ��

�c���s���ł̔R���̃|�X�g���ˁv����g���A20���`30�����x�̊Ԃ̘A�����Ĕr�C���x��600���̍����Ɉێ����ăt

�B���^�[�ɕߏW�����p�e�B�L�����[�g��R�₵�Ă��ăt�B���^�������I�ɍĐ����鋭���Đ������ł���B

�p����DPF�́A�t�B���^�[�Ɉ��ʂ̃p�e�B�L�����[�g���͐ς������_�Łu�G���W���̃G���W����]���̏㏸�v�A�u�z

�C�i��ɂ��z�C�ʂ̍팸�v�A�u�r�C�i��ق̍쓮�ɂ��G���W���w���̏㏸�v����сu�R�������[�����ˌn�ɂ��

�c���s���ł̔R���̃|�X�g���ˁv����g���A20���`30�����x�̊Ԃ̘A�����Ĕr�C���x��600���̍����Ɉێ����ăt

�B���^�[�ɕߏW�����p�e�B�L�����[�g��R�₵�Ă��ăt�B���^�������I�ɍĐ����鋭���Đ������ł���B

�R�D�s�̃g���b�N�ɓ��ڂ���Ă���DPF���u

���}�̂����UDPD(Diesel Particulate Defuser)�Ə̂���R���t�����Ĕr�C���x�������ێ����䂵�ăt�B���^������

�Đ�����DPF�������B�Z���~�b�N�t�B���^�[�ŕߏW����PM���A�d�q���䎮�R�������[���V�X�e���̂��ߍׂ��ȔR����

�˂�A�r�C�X���b�g���̗̍p�Ȃǂɂ��r�C���x����ɂ��A�����I�ɔR�Ă����A�t�B���^�[���Đ�����㏈���Z

�p�ł���B�t�B���^�[�̍Đ��͑��s���Ɏ����I�ɍs�Ȃ��邪�A���s�����ɂ���ẮA�A�C�h�����O��Ԃł��t�B��

�^�[���蓮�Đ��i�ʏ�A�^�]��́u��Ă��v�Ə̂��j���K�v�ƂȂ�ꍇ������B

�Đ�����DPF�������B�Z���~�b�N�t�B���^�[�ŕߏW����PM���A�d�q���䎮�R�������[���V�X�e���̂��ߍׂ��ȔR����

�˂�A�r�C�X���b�g���̗̍p�Ȃǂɂ��r�C���x����ɂ��A�����I�ɔR�Ă����A�t�B���^�[���Đ�����㏈���Z

�p�ł���B�t�B���^�[�̍Đ��͑��s���Ɏ����I�ɍs�Ȃ��邪�A���s�����ɂ���ẮA�A�C�h�����O��Ԃł��t�B��

�^�[���蓮�Đ��i�ʏ�A�^�]��́u��Ă��v�Ə̂��j���K�v�ƂȂ�ꍇ������B

���l�ɓ����DPR���R�������[���ŔR�����|�X�g���˂��ăt�B���^�������Đ�����V�X�e�����B���̃V�X�e���́A�c�o

�e�̃t�B���^�Ɉ��郌�x���̂o�l���͐ς������_�Ŕr�C�u���[�L���쓮�����Ȃ���R�������[���ŃG���W���̖c���s

���̓r���ŔR�����|�X�g���˂��Ĕr�C���x���㏸�����A�t�B���^�ɕߏW�����p�e�B�L�����[�g��R�Ă����ď�������

��悤�ɂ������̂ł���B�R���̃|�X�g���˂͖c���s���̓r���ŕ��˂���邽�߁A�|�X�g���˂̔R���̔R�ăG�l��

�M�[�́A�G���W���o�͂Ƃ��ĂقƂ�ǎ��o�����A�啔���̃G�l���M�[���r�C�K�X���x���㏸�����邽�߂����Ɏg

����B���������āA�|�X�g���˂��s�Ȃ��t�B���^�̋����Đ��V�X�e���ł͋����Đ��̍쓮���ɂ͔R�����Q���

�邱�ƂɂȂ�B

�e�̃t�B���^�Ɉ��郌�x���̂o�l���͐ς������_�Ŕr�C�u���[�L���쓮�����Ȃ���R�������[���ŃG���W���̖c���s

���̓r���ŔR�����|�X�g���˂��Ĕr�C���x���㏸�����A�t�B���^�ɕߏW�����p�e�B�L�����[�g��R�Ă����ď�������

��悤�ɂ������̂ł���B�R���̃|�X�g���˂͖c���s���̓r���ŕ��˂���邽�߁A�|�X�g���˂̔R���̔R�ăG�l��

�M�[�́A�G���W���o�͂Ƃ��ĂقƂ�ǎ��o�����A�啔���̃G�l���M�[���r�C�K�X���x���㏸�����邽�߂����Ɏg

����B���������āA�|�X�g���˂��s�Ȃ��t�B���^�̋����Đ��V�X�e���ł͋����Đ��̍쓮���ɂ͔R�����Q���

�邱�ƂɂȂ�B

�S�D���݂̎s�̃g���b�N�ɑ�������Ă���c�o�e���u�̖��_

�t�B���^���Đ����邽�߂Ƀ|�X�g���˂�����@���̗p����Ă���h�Ђ�g�Ђ̂c�o�e�V�X�e���ł́A�t�B���^�̋�����

�����ɂ̓G���W����]���㏸���邽�߁A�O�Ϗ�A�u�G���W���̋����v�����ăt�B���^���Đ��悤�ɂ��Ă���悤�Ɍ�

���邱�Ƃ��������B�f�B�[�[�������Ԃ͑��s�����������̂ɔ�Ⴕ�ċ����Đ��̉��������A�P��̋����Đ�

���Q�O�`�R�O���Ԃ̒������Ԃ�v���邱�Ƃ���l���A�s��ł͋����Đ��ɂ�葽���̔R�����Q���Ă���Ǝv���

��B�܂��A�����Đ��ɂ��R���̘Q����ACO�Q�r�o�ʂ�������Ă������Ƃ͖��炩���B���̂悤���u�G���W������

�������v�̗l���������c�o�e�����Đ��V�X�e���́A�ȃG�l���M�[�Ƃb�n�Q�ጸ�̂��߂ɃG���W���̃A�C�h���X�g�b�v��

���コ��鎞����G���W������������R�����Q���邽�߁A�����̎Љ�j�[�Y�ɔ������Z�p�ł��邱�Ƃ͗e

�Ղɗ�������邾�낤�B

�����ɂ̓G���W����]���㏸���邽�߁A�O�Ϗ�A�u�G���W���̋����v�����ăt�B���^���Đ��悤�ɂ��Ă���悤�Ɍ�

���邱�Ƃ��������B�f�B�[�[�������Ԃ͑��s�����������̂ɔ�Ⴕ�ċ����Đ��̉��������A�P��̋����Đ�

���Q�O�`�R�O���Ԃ̒������Ԃ�v���邱�Ƃ���l���A�s��ł͋����Đ��ɂ�葽���̔R�����Q���Ă���Ǝv���

��B�܂��A�����Đ��ɂ��R���̘Q����ACO�Q�r�o�ʂ�������Ă������Ƃ͖��炩���B���̂悤���u�G���W������

�������v�̗l���������c�o�e�����Đ��V�X�e���́A�ȃG�l���M�[�Ƃb�n�Q�ጸ�̂��߂ɃG���W���̃A�C�h���X�g�b�v��

���コ��鎞����G���W������������R�����Q���邽�߁A�����̎Љ�j�[�Y�ɔ������Z�p�ł��邱�Ƃ͗e

�Ղɗ�������邾�낤�B

�Ƃ���ŁA�u�G���W�������v���l���������c�o�e�����Đ����@���̂�g�Ђ�DPR���h����DPD�����ڂ��ꂽ�g���b�N

�̉^�]�蓙����A���̃V�X�e���ɑ���s����l�I�ȕs��Ή���ɂ��āA�C���^�[�l�b�g�̌f���łɑ�����

�������݂��������̂ŁA���������̕\�ɂ܂Ƃ߂��B

�̉^�]�蓙����A���̃V�X�e���ɑ���s����l�I�ȕs��Ή���ɂ��āA�C���^�[�l�b�g�̌f���łɑ�����

�������݂��������̂ŁA���������̕\�ɂ܂Ƃ߂��B

| |

|

| |

�c�o�q�͑��s���Ɍx�������_�ł������ɂ͑��s�𒆒f���A�c�o�e�̎蓮�Đ��X�C�b�`�������Ăc�o�e�̋����Đ����s�Ȃ�Ȃ��� �Ȃ�Ȃ��B�߂�ǂ������ˁI�x�������_�ł��Ă������͑����炵�����B |

| |

�^�]�肪�A�C�h�����O�ŃL���u����g�[���Ȃ��牼�����Ă��鎞�ɍĐ��V�X�e�����쓮�����ꍇ�A�����I�ɔr�C�u���[�L��ON

�ƂȂ��ăG���W����]���㏸���Č܌������Ȃ��ĐQ���Ȃ��B�܂����肩���������B |

| |

DPF�̌x�������_��������蓮�Đ����s��Ȃ���Ȃ炸�A �t�B���^�������Đ����I������܂ŁA�Q�O���ԁi�Q�d�ԃN���X�j�`

�R�O���Ԉȏ�i��^�N���X�j�A��Ԃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�}���ł��鎞�͍���B |

| |

�P���ɂR�O�Okm���鉴�c�����Q�O�����z�B�B������Ԏw�肠��B�z�B���J�n���đq�ɂ���o�������DPF�̌x�������_�� ������A�P�T�Okm���s�ȓ��ɑ��s�𒆒f���Ăc�o�e�̎蓮�Đ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������V�Ԃ͗v��˂����Č������̂ɂ悗 �������������� |

| |

�����͏o�Ɍ�A�Ԃ��Ȃ��_�ł����B���ꂩ��R�O�O��������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ɁE�E�E�E�E�E�B

���Ԃɗ]�T�������̂ŐM���҂��̎��Ƀ{�^���������肵�ĂQ�T�O�����͔S���āA���鋰�鍂�����H�ɓ������BDPF�̌x�������r �[�r�[�r�[�c�Ɩ���ςȂ��B�p�[�L���O�G���A���T�[�r�X�G���A����������Ă���ƌx��������~�i���c�o�e�̍Đ��� �I���j�Ƃ���ō������H�����ʓ��H�ɏo���B |

| |

DPF�̌x�������_�����Ă�̂����đ����Ă���ƁA���ɃG���W���`�F�b�N�����v���_�������B����ł��\�킸�A�G���W���`�F

�b�N�����v��_���������܂܂ő�������A�p���[�����āA�������H�̂�����Ƃ�����ł͂S���܂ŗ��Ƃ��Ȃ��Ƒ���Ȃ�

�����B

�i��DPF�̌x�������_��������A���̑��s�����ȓ��ɂc�o�e�̎蓮�Đ����s�Ȃ�Ȃ��Ƃc�o�e���j�����鋰�ꂪ����B����� �h�~���邽�߁A�G���W���`�F�b�N�����v���_������Ɠ����ɁA�G���W���͓d�q���䑕�u�ɂ��G���W���o�͂�ቺ������悤�ɐ� ����s�Ȃ��Ă�����̂Ɛ����B�j |

| |

��Ԃ��Ăc�o�e�̎蓮�Đ��������ꍇ�A�}�t���[�̎��ӂɗ����Ă�ƔM���A�r�K�X���^�C���ɂ������ă^�C���������ۂ��ϐF�����B

�i�������Đ����̔r�C�K�X���x��600���߂��ɂȂ邽�߁A�������������̏�����������A���̍����̔r�C�K�X�Ƀ^�C���� 20�`30���ԁA�\�I����邱�ƂɂȂ�A�^�C���������ꍇ������������j |

| |

���s��ADPF���������ɂȂ��Đ^���ԂɂȂ��Ă���ꍇ������B�Y�̉��x���炢�ɂȂ��Ă�B���̋��ꂪ����댯�Ȃ̂ŁA

�ꕔ�̐������≻�w�H��ł́A�o����֎~�ɂȂ��Ă�悤���B �i������̖��邳�ɂ���邪�A�S��700���ȏ�ł͐Ԃ�������B�@���s���Ƀt�B���^�̋����Đ����쓮���A���̍Đ��r���Ƀg���b

�N����Ԃ����ꍇ�̌��ۂƐ����j |

| |

�^�Ђ̕����P�U�N�^�ł�DPF�̌x�������p�ɂɓ_�����邪�A�����P�W�N�^�ł�DPF�̌x�����͂قƂ�Ǔ_�����Ȃ��B���[�J�[

��DPF�̋����Đ����[�h�̐����ύX���Ă���͗l�B �i�����[�J�[�͉^�]��̕s�������̂��߂ɑ��s���̋����Đ��̕p�x��������悤�ɂ��āADPF�x�����̓_������� ���Ȃ�����悤�ɐ��䃂�[�h��ύX���Ă���Ƃ��̂Ɛ����B�����Đ��̕p�x�����ɂ��A�R���̘Q��͑������Ă���̂ł͂Ɛ� ���j |

| |

�[�Ԏ��̋����Đ����[�h�̐ݒ��ύX���Ă��炢�ADPF�̌x�����̓_���̕p�x�����������B

�i���D�Ɠ��l�A�����Đ��̕p�x�𑝂��ADPF�x�����̓_�����팸����悤���䃂�[�h��ύX�������̂Ɛ����B�����Đ��� �p�x�����ɂ��A�R���̘Q��͑������Ă���̂ł́H�j |

| |

�펞�A�蓮�Đ����\�Ȃ悤�ɐ����H��ŋ����Đ����[�h�̐ݒ��ύX���ĖႢ�A�g���b�N�̒g�C��A�ҋ@�̎��Ɏ蓮�Đ���

�s���Ă���B�������܌������B |

| |

�M���҂��ⓥ�ؑ҂��̓x�Ƀj���[�g�����ɓ���ăN���b�`�𗣂��Ǝ����I�ɃX�X��R�Ă�����̂łc�o�e�蓮�Đ� ������ ������B�䖝���Ă��̕��@�őΏ����Ă���B |

| |

�V�^�̃G���t�ɏ���Ă��ł����ǁA�M���҂��Ƃ��Œ�Ԃ����Ă�� �r�C�u���[�L�������Ƃ�������ςȂ��̂悤�ɂȂ�̂͌�

��H�r�C�̃X�C�b�`�͓����ĂȂ����ǁc

�i�����s����DPF�������Đ����s���Ă��鎞�Ƀg���b�N���M���Œ�~�����ۂɂ́A��~j���A�C�h�����O��Ԃ̎蓮�Đ��Ɠ� �l�̃G���W���^�]���[�h�ɐ�ւ��A�r�C�u���[�L��ON�ƂȂ��Ă�����̂Ɛ����j |

| |

�����Đ����̔r�C�����đ傫���Ȃ��ł����H

�����K���l�Ɉ���������Ȃ��̂ł��傤���H (�����ɒ�Ԏ��ɋ����Đ����s�Ȃ���ꍇ�A20�`30���Ԃ��G���W���̉�]���㏸������������ԂƂȂ��đ傫�ȑ��� ������B�^�]����ʎs���ւ̑������Q��h�~���闧�ꂩ��A���y��ʏȂ͌��s�̃A�C�h�������K���̑��ɁA�V���� �u��Ԏ���DPF�����Đ������K���v����������K�v��������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�j |

| |

�����Ȃ��DPF�̒��q�͈����Ȃ�˂��@�~�̕���������B�k�C���Ƃ��V���Ƃ��k�̃f�B�[���[�̐����̐l�́A�ǂ����Ă�

���H

�i���~���͋C���������邽�ߔr�C���x���Ⴍ�Ȃ�A���s���̎��R�Đ��̋@�\���Ċ����啝�ɒቺ���邽�߁ADPF�x������ �_�����������ĉ^�]�肩��s���̐��������Ă�����̂Ɛ����j |

| |

�ŋ߂̃g���b�N�͂c�o�c�i�����U��DPF���u�̌ď́j�Ȃ���̂��t���ĂāA�I�C���ɔR�����������Ĕ��܂����Ⴄ��ȁB�܂��� ���t���ʏ��Ȃ����̓}�V���c |

| |

�����������������ς��B�F2009/01/17(�y) 19:45:21 ID:zHrrou49

(�c�o�e���u�́j�g���u���A�����Ǝv���B (�c�o�e�j���u�̎����͂ǂꂭ�炢�Ȃ̂������H |

| |

�����������������ς��B�F2009/01/25(��) 21:36:15 ID:pW3s3ou/

���K(�u�g���b�N�f�B�[���[�̃T�[�r�X�S���v�̂��Ɓj�̵ڂɌ��킹����(�c�o�e���u�́j���וi����ڸڰё吙 �i�u���߂��v�̈� ���j |

| |

�����������������ς��B�F2009/03/18(��) 18:47:26 ID:b/igabH+

�����Ă�l�����������ɂݕt����قǎ_���ς��L���Ɣ�����������A���X�ƏĂ������Đ������オ���ăI�[�o�[�q�[�g������A �Q��C���������ǂȂ��Ȃ��E�E�E����ȎԂ͉��̂����H |

| |

�����������������ς��B�F2009/03/22(��) 01:03:30 ID:XWLOpd9l

�i�c�o�e���u���蓮�Đ����邽�߂ɂ́j�R�O���ԁA�G���W�����鐡�O�܂Ńu���܂킹�I�I �c�o�e �R�P�邩�@�G���W�� �R�P�邩�@��Ɉ�� |

| |

�����������������ς��B�F2009/03/29(��) 07:28:03 ID:9CzfgYLW

���˃}�t���[�ɂ��������ǂ��������ȁc�B�����������c (>_<) �����������������ς��B�F2009/03/29(��) 09:20:36 ID:nO74eM9m �����͂ǂ��ł��������ǁA�r�C�K�X�̓��������B �i���t�B���^�㗬�̎_���G�}�̉��x���Ⴂ�ꍇ�ɂ����āADPF�Đ��̂��߂Ƀ|�X�g���˂��ꂽ�R�����R�Ă����ɖ��R�y���� �}�t���[����r�o����A�y�����C�������Ƃ��Ėڎ�����Ă����Ԃƍl������B�Ⴕ���́A�ߏ�̌y�����|�X�g���˂���A�� �R�y�����}�t���[����r�o����Ă����ԂƐ��@�����B�Ȃ��A�r�C�K�X�̓����̓|�X�g���˂��ꂽ�R���̈ꕔ���_���G�}�� ���ς��̂��߂Ƀz�����A���f�q�h���ɉ�������ăt���[����r�o����Ă����ԂƐ��@�����B�������C�����̌����ł��� ���Ƃɂ͕ς��͂Ȃ��B�j |

�ȏ�ɂ悤�ȏ������݂��琄������ƁA�c�o�e�����Đ��V�X�e�������ڂ��ꂽ�g���b�N�ł́A��U���Ɍ����A�^�]

��͏�ɁADPF�x�����̓_�����鋰�|�ɔ�����ĉ^�]���Ă���l�q���f����B�^�]��ɂƂ��Ă͐r�����f�ȑ��u

�ɈႢ�Ȃ��B���ɁA�u�G���W�������v�̂c�o�e�����Đ��V�X�e���́A��Ԓ��̃A�C�h�����O���ɋ����Đ��V�X�e��

���쓮�����ꍇ�ɂ́A�G���W���͎����I�ɉ�]���㏸���ăS�[�S�[�Ƒ傫�ȉ��ŚX��o�����߁A�^�]�肪���肩��

�̗₽�������𗁂т�Ƃ̂��Ƃ��B�����̃A�C�h�����O�X�g�b�v�������ɋ���鎞��ɂ́A���������Ȃ��V�X�e��

���B���̂��߁A�^�]��͏�ɒ��ӂ��Ȃ��瑖�s���ɏ��܂߂Ɏ蓮�łc�o�e�Đ��X�C�b�`���n�m�ɂ��āA�K���A�u�G

���W�������v�̂c�o�e�����Đ��V�X�e�����쓮������\�h���u���u���Ă���l������B���������s���̎蓮�ɂ�

��Đ�������A�R����Q��A��C���ɕ��ׂ������Ă��邱�Ƃɂ͕ς��͖����B�R���̘Q���}���邽�߁A��

�}�Ɂu�G���W�������v�̂c�o�e�����Đ��̉��o������菭�Ȃ��ł���V���ȋZ�p�̊J�����K�v���B

��͏�ɁADPF�x�����̓_�����鋰�|�ɔ�����ĉ^�]���Ă���l�q���f����B�^�]��ɂƂ��Ă͐r�����f�ȑ��u

�ɈႢ�Ȃ��B���ɁA�u�G���W�������v�̂c�o�e�����Đ��V�X�e���́A��Ԓ��̃A�C�h�����O���ɋ����Đ��V�X�e��

���쓮�����ꍇ�ɂ́A�G���W���͎����I�ɉ�]���㏸���ăS�[�S�[�Ƒ傫�ȉ��ŚX��o�����߁A�^�]�肪���肩��

�̗₽�������𗁂т�Ƃ̂��Ƃ��B�����̃A�C�h�����O�X�g�b�v�������ɋ���鎞��ɂ́A���������Ȃ��V�X�e��

���B���̂��߁A�^�]��͏�ɒ��ӂ��Ȃ��瑖�s���ɏ��܂߂Ɏ蓮�łc�o�e�Đ��X�C�b�`���n�m�ɂ��āA�K���A�u�G

���W�������v�̂c�o�e�����Đ��V�X�e�����쓮������\�h���u���u���Ă���l������B���������s���̎蓮�ɂ�

��Đ�������A�R����Q��A��C���ɕ��ׂ������Ă��邱�Ƃɂ͕ς��͖����B�R���̘Q���}���邽�߁A��

�}�Ɂu�G���W�������v�̂c�o�e�����Đ��̉��o������菭�Ȃ��ł���V���ȋZ�p�̊J�����K�v���B

�܂��A�C���^�[�l�b�g�̌f���Ɂu�A�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e�����t���Ă���Ƃc�oF�̎�Ă��p�x���������B������

�G���W���X�^�[�g���Ɉ�Ԃo�l���o�₷������B�v �Ƃ̏������݂��������B�A�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e�����ڂ̃g

���b�N�ł͐M�����Œ�Ԃ������ɂ̓G���W���͎����I�ɒ�~����A���i���ɃG���W�����Ďn�������B���̍Ďn��

���ɃG���W�����X�^�[�^�ŃN�����L���O����鎞�ɂ̓G���W���̉�]���͒Ⴂ���߁A�R�������[���f�B�[�[���ł��R

�����ˈ��͂͒Ⴂ��ԂƂȂ�B���̏�A�n�����ɂ͕��˂����R�����m���ɒ������邽�߁A�R�����˗ʂ͑�����

����K�v������B�����ăG���W�����n����������A�Z�����[�^�ł̋쓮���I�����ăA�C�h�����O�Ŏ���������]���n

�߂�܂ł̊Ԃ́A�G���W���͒ሳ���˂ŔR�����b�`�i�Ⴂ��C�ߏ藦�j�̉^�]�ƂȂ��ĕs���S�R�Ă��N�������߁A

PM�������r�o����邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɃA�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e���̃g���b�N�ł́A�A�C�h�����O�X�g�b�v�ŃG���W

���̎n���������̂ɔ�Ⴕ��PM�������r�o����邽�߁A�p�ɂ�DPF�̋����Đ��i�蓮�ɂ��DPF�Đ��j���K

�v�ɂȂ��Ă�����̂ƍl������B���̂悤�ɁA�A�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e�����ڂ̃g���b�N��o�X�ł́A���̃V�X�e��

�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��g���b�N��o�X����DPF�̋����Đ��̂��߂ɘQ���R���͑������Ă�����̂ƍl������B��

�������āADPF�̋����Đ��V�X�e�����ڂ̃g���b�N��o�X�ł̃A�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e���̔R����P���ʂ́A��

�r�o�K�X�K���K����DPF�����Đ��V�X�e���𓋍ڂ��Ȃ��g���b�N��o�X�ɔ�r���đ啝�ɗ���Ă�����̂Ɛ��@��

���B

�G���W���X�^�[�g���Ɉ�Ԃo�l���o�₷������B�v �Ƃ̏������݂��������B�A�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e�����ڂ̃g

���b�N�ł͐M�����Œ�Ԃ������ɂ̓G���W���͎����I�ɒ�~����A���i���ɃG���W�����Ďn�������B���̍Ďn��

���ɃG���W�����X�^�[�^�ŃN�����L���O����鎞�ɂ̓G���W���̉�]���͒Ⴂ���߁A�R�������[���f�B�[�[���ł��R

�����ˈ��͂͒Ⴂ��ԂƂȂ�B���̏�A�n�����ɂ͕��˂����R�����m���ɒ������邽�߁A�R�����˗ʂ͑�����

����K�v������B�����ăG���W�����n����������A�Z�����[�^�ł̋쓮���I�����ăA�C�h�����O�Ŏ���������]���n

�߂�܂ł̊Ԃ́A�G���W���͒ሳ���˂ŔR�����b�`�i�Ⴂ��C�ߏ藦�j�̉^�]�ƂȂ��ĕs���S�R�Ă��N�������߁A

PM�������r�o����邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɃA�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e���̃g���b�N�ł́A�A�C�h�����O�X�g�b�v�ŃG���W

���̎n���������̂ɔ�Ⴕ��PM�������r�o����邽�߁A�p�ɂ�DPF�̋����Đ��i�蓮�ɂ��DPF�Đ��j���K

�v�ɂȂ��Ă�����̂ƍl������B���̂悤�ɁA�A�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e�����ڂ̃g���b�N��o�X�ł́A���̃V�X�e��

�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��g���b�N��o�X����DPF�̋����Đ��̂��߂ɘQ���R���͑������Ă�����̂ƍl������B��

�������āADPF�̋����Đ��V�X�e�����ڂ̃g���b�N��o�X�ł̃A�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e���̔R����P���ʂ́A��

�r�o�K�X�K���K����DPF�����Đ��V�X�e���𓋍ڂ��Ȃ��g���b�N��o�X�ɔ�r���đ啝�ɗ���Ă�����̂Ɛ��@��

���B

�Ƃ���ŁA���̃R�������[�����ˑ��u���ւ�|�X�g���˂ɂ��DPF�̋����Đ��ł́A�|�X�g���˂��ꂽ�y���������V

�����_���ǂɕt�����ăG���W���I�C���ɍ������A�G���W���I�C������߂����錇�ׂ�����悤���B2008�N6���ɎO�H

�ӂ������u�|�X�g���˂̌y���ɂ��G���W���I�C���̊�ߖ��̃��R�[���v�\�����B���̃��R�[���̑�͐���

�R���s���[�^�[����������Ƃ̂��ƁB�������Ȃ���A�C���^�[�l�b�g�̌f���ł́A�O�H�ӂ����t�@�C�^�[�ɂ��āu���R

�[����̃R���s���[�^�������������ǃA�J�����B5000�L���ŃA�b�p�[�܂ŃI�C�������邶���I �B���̃g���b�N

�p�Ԃɂ���܂ŃI�C�������^�_���H �i2008�N10��07���j�v�Ƃ̏������݂������邱�Ƃ���A�O�H�ӂ����ł͖����L

���ȃ��R�[�����o����Ă��Ȃ��悤���B

�����_���ǂɕt�����ăG���W���I�C���ɍ������A�G���W���I�C������߂����錇�ׂ�����悤���B2008�N6���ɎO�H

�ӂ������u�|�X�g���˂̌y���ɂ��G���W���I�C���̊�ߖ��̃��R�[���v�\�����B���̃��R�[���̑�͐���

�R���s���[�^�[����������Ƃ̂��ƁB�������Ȃ���A�C���^�[�l�b�g�̌f���ł́A�O�H�ӂ����t�@�C�^�[�ɂ��āu���R

�[����̃R���s���[�^�������������ǃA�J�����B5000�L���ŃA�b�p�[�܂ŃI�C�������邶���I �B���̃g���b�N

�p�Ԃɂ���܂ŃI�C�������^�_���H �i2008�N10��07���j�v�Ƃ̏������݂������邱�Ƃ���A�O�H�ӂ����ł͖����L

���ȃ��R�[�����o����Ă��Ȃ��悤���B

�܂��A�C���^�[�l�b�g�̌f���ł́A�u�����U��DPF���u�ł̓G���W���I�C���ɔR����������v�Ƃ��u���̃��[�J���O�H

�ӂ����Ɠ��l�Ȍy���ɂ��G���W���I�C����߂̖�������Ă���v�Ƃ̏������݂�����ꂽ�B�e�Ђ̃|�X�g���˂�

�����Đ�����DPF���u�ł��y���ɂ��I�C����ߖ�肪�������Ă���Ƃ̂��Ƃ���A�R�������[�����ւ�|�X�g��

�˂�p����DPF�����Đ��̋Z�p�ɂ́A���{�I�Ȍ��ׂ����邩������Ȃ��B���ꂪ�����ł���ADPF�̋����Đ�

����̃v���O�����ύX�ŊȒP�Ɍy���ɂ��I�C����ߖ�肪�������邱�Ƃ͓���Ɨ\�z�����B����v���O����

�̕ύX�ő����̍��͂������Ƃ��Ă��ADPF�̋����Đ��̕p�x�ɔ�Ⴕ�ăG���W���I�C���̌y����ߗ������������

�l�����邽�߁A����A���}�Ƀ|�X�g���˂𗘗p����DPF�̋����Đ��̕p�x���팸�ł���V�����Z�p�̊J�����K

�v�ƍl������B

�ӂ����Ɠ��l�Ȍy���ɂ��G���W���I�C����߂̖�������Ă���v�Ƃ̏������݂�����ꂽ�B�e�Ђ̃|�X�g���˂�

�����Đ�����DPF���u�ł��y���ɂ��I�C����ߖ�肪�������Ă���Ƃ̂��Ƃ���A�R�������[�����ւ�|�X�g��

�˂�p����DPF�����Đ��̋Z�p�ɂ́A���{�I�Ȍ��ׂ����邩������Ȃ��B���ꂪ�����ł���ADPF�̋����Đ�

����̃v���O�����ύX�ŊȒP�Ɍy���ɂ��I�C����ߖ�肪�������邱�Ƃ͓���Ɨ\�z�����B����v���O����

�̕ύX�ő����̍��͂������Ƃ��Ă��ADPF�̋����Đ��̕p�x�ɔ�Ⴕ�ăG���W���I�C���̌y����ߗ������������

�l�����邽�߁A����A���}�Ƀ|�X�g���˂𗘗p����DPF�̋����Đ��̕p�x���팸�ł���V�����Z�p�̊J�����K

�v�ƍl������B

����A���݂̔r�K�X�����@�ł͎n���̉^�]�����͊܂܂�Ă��炸�A�n�����̔r�o�K�X�̍팸�͕s�v���B���̂�

�߁A�s�̃g���b�N�E�o�X�ł̓G���W���̎n�����̌����D�悳���A�n������PM�̔r�o�������Ȃ��Ă�����̂Ɨ\�z��

���B(���݁A���y��ʏȂł̓R�[���h�X�^�[�g���܂ޔr�K�X�����@�ɉ������邱�Ƃ���������Ă���͗l�j

�߁A�s�̃g���b�N�E�o�X�ł̓G���W���̎n�����̌����D�悳���A�n������PM�̔r�o�������Ȃ��Ă�����̂Ɨ\�z��

���B(���݁A���y��ʏȂł̓R�[���h�X�^�[�g���܂ޔr�K�X�����@�ɉ������邱�Ƃ���������Ă���͗l�j

���āA2007�N9�����݁A�e�Ђ͐V�����K���i2005�N�K���j�ւ̓K�����������Ă���A���������ƒ��^�g���b�N�i�ύ�

��4�g���N���X�j�Ə��^�g���b�N�i�ύڗ�2�g���N���X�j�ɂ͑S�Ẵ��[�J�[�ŋ����Đ��̕K�v�Ȃc�o�e�V�X�e�����̗p��

��Ă���B�����g���b�N�̒��ł��s�s�����s�̑������^�g���b�N�̔R��ɂ��āA�C���^�[�l�b�g�̌f���ɂ͎���

�悤�ȏ������݂�����ꂽ�B

��4�g���N���X�j�Ə��^�g���b�N�i�ύڗ�2�g���N���X�j�ɂ͑S�Ẵ��[�J�[�ŋ����Đ��̕K�v�Ȃc�o�e�V�X�e�����̗p��

��Ă���B�����g���b�N�̒��ł��s�s�����s�̑������^�g���b�N�̔R��ɂ��āA�C���^�[�l�b�g�̌f���ɂ͎���

�悤�ȏ������݂�����ꂽ�B

| |

|

| |

���r�o�K�X�K����4HK1��190�n�͂��ڂ����t�H���[�h�@�_���v�i���^�g���b�N�j���t���ύڃA�N�Z���S�J�Ń��b�^�[������Tkm�ȏ�

����̂� �V�����K���̃G���t�i���^�g���b�N�j��4JJ-1�͂Q���ς݂łP���������������悹�ĂȂ��̂ɃA�N�Z�������`���Ɠ���ł����b �^�[������T km�B�@�E�E�E�E������Ȃ�ł��J�^���O�̔����ȉ��͂Ȃ����낤�ɁB����Ȃ̂ŔR�����ǂ�������� �B���ł���̂� �s�v�c�łȂ�܂���B �i���G���t�ɂ��ẮA���ɂ��R�5km/���b�^�[���x�Ƃ��鐔���̏������݂�����ꂽ�B�j |

| |

�V�����K���K���̃L�����^�[�Ƃ��R��͍�����A1�g�����Ń��b�^�[������6km�Ƃ������B |

| |

�����g�������z�����邽�߂ɐV�����K���K���̃_���i�i�ύڗ�2�g���A���^�g���b�N�j����đ����Ă݂���A�����������Ⴄ�Ƃ�

�����A�R��͎d���ŏ���Ă�4�g���i���^�g���b�N�j�Ɠ������������炢�������B |

| |

�����FA

�G���t5.2����(�R��́j�T.�T�`�U�ikm�^���b�g���j���傢����B �n�ꂾ���ƊX���A�X�g�b�v���S�[�͏��Ȃ߂���B �@�@�@�@�� �����FB �������炢�ł��B ������ƍr�����ƂT���炢�ł��ˁB �����ł��A����100�L�����炢�ŁA���b�^�[�T���炢�ł��B�ςׂ͎݉Ԑώԁi�ԗ��^���g���b�N�j�Ȃ̂ŁA�Q�g���ς݂łP�D5�g���ڂ��� ��������ق��ł��B �@�@�@�@�� �����FC �c�o�c�t���Ă�Ԃ͍Đ��Ă��ŗ]�v�ɔR���g������ �A�ǂ����Ă��R������Ȃ��ȁB �����U�i�G���t�j�̑��ɂl�i�O�H�ӂ����L�����^�[�H�j���g�i����f���g���H�j�������^�Ŏg�������ǁA�ǂ���ς���B �ύڂłT�����^ �k�����Ηǂ�������B |

�ȏ�̏������݂ɂ��ƁA�V�����r�o�K�X�K���K���̏��^�g���b�N�̔R��́A�ύڗʂ̑������^�g���b�N�i�V����

�K�����O�̔r�o�K�X�K���ɓK���������́j�̔R��x���܂ň������Ă���Ƃ̂��Ƃł���B�������ꂪ�����Ƃ���

�A���^�g���b�N�ł͐V�����K���ɓK�������邽�߂ɁA30���O����R������������Ă��܂��Ă��邱�ƂɂȂ�B����

�����̈�Ƃ��ẮA�c�o�e�����Đ��V�X�e���������g���b�N��o�X���s�s�����s�Ɏg��ꂽ�ꍇ�A�c�o�e�̋�

���Đ��̕p�x���������A�����Đ��ɏ����R���y�����������Ă�����̂ƍl������B

�K�����O�̔r�o�K�X�K���ɓK���������́j�̔R��x���܂ň������Ă���Ƃ̂��Ƃł���B�������ꂪ�����Ƃ���

�A���^�g���b�N�ł͐V�����K���ɓK�������邽�߂ɁA30���O����R������������Ă��܂��Ă��邱�ƂɂȂ�B����

�����̈�Ƃ��ẮA�c�o�e�����Đ��V�X�e���������g���b�N��o�X���s�s�����s�Ɏg��ꂽ�ꍇ�A�c�o�e�̋�

���Đ��̕p�x���������A�����Đ��ɏ����R���y�����������Ă�����̂ƍl������B

�V�����K���ɓK�������e�Ђ̏��^�g���b�N�̔R���l�Ɉ������Ă��邱�Ƃɂ��āA�e���[�J�[�͋��ɃR�X�g�D��

�ŔR����������w�ԐM���I�݂�Ȃœn��Ε|���Ȃ��x�Ƃ̍l���őΉ������̂��A�Ⴕ���́w�R����]���ɂ��Ȃ�

�Ŕr�o�K�X�ł���Z�p�x�������Ă��Ȃ��̂��A�����͑��̗��R������̂��͕s���ł���B����ɂ��Ă��y��

���i���������Ă��錻�݁A��ɓs�s���𑖍s����f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̃��[�U�[�ɂƂ��āA�R����͐r����

�f�Șb�ł���B�V�����K���ɂ��NOx�Ƃo�l���팸����Ă���_�͗ǂ����A�������A�R���啝�Ɉ��������Ă��܂�

�Ă���Ƃ���A����A�V�����K���K���̃g���b�N�̔̔��ݐϑ䐔�ɔ�Ⴕ�Čy���̘Q��������A�n�����g��

�̌����̈�Ɖ]���Ă����_���Y�f�iCO�Q�j���傫�����₵�Ă������ƂɂȂ�B

�ŔR����������w�ԐM���I�݂�Ȃœn��Ε|���Ȃ��x�Ƃ̍l���őΉ������̂��A�Ⴕ���́w�R����]���ɂ��Ȃ�

�Ŕr�o�K�X�ł���Z�p�x�������Ă��Ȃ��̂��A�����͑��̗��R������̂��͕s���ł���B����ɂ��Ă��y��

���i���������Ă��錻�݁A��ɓs�s���𑖍s����f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̃��[�U�[�ɂƂ��āA�R����͐r����

�f�Șb�ł���B�V�����K���ɂ��NOx�Ƃo�l���팸����Ă���_�͗ǂ����A�������A�R���啝�Ɉ��������Ă��܂�

�Ă���Ƃ���A����A�V�����K���K���̃g���b�N�̔̔��ݐϑ䐔�ɔ�Ⴕ�Čy���̘Q��������A�n�����g��

�̌����̈�Ɖ]���Ă����_���Y�f�iCO�Q�j���傫�����₵�Ă������ƂɂȂ�B

�Ƃ���ŁADPF���������ꂽ�V�����K���K���g���b�N�E�o�X���s�s�����s�ɑ��p���ꂽ�ꍇ�ADPF����������Ă���

�����^�̃g���b�N�E�o�X�ɔ�ׂ�DPF�̋����Đ��ɂ��R��������ACO2�̔r�o���������Ă���悤�Ȍ���ł���

�ɂ�������炸�A�g���b�N���[�J�[�̊e�Ђ̐V�����K���K���g���b�N�̃J�^���O�ɂ́A�ȉ��̂悤�Ȑ�`���傪�ւ�

�����ɋL�ڂ���Ă���B

�����^�̃g���b�N�E�o�X�ɔ�ׂ�DPF�̋����Đ��ɂ��R��������ACO2�̔r�o���������Ă���悤�Ȍ���ł���

�ɂ�������炸�A�g���b�N���[�J�[�̊e�Ђ̐V�����K���K���g���b�N�̃J�^���O�ɂ́A�ȉ��̂悤�Ȑ�`���傪�ւ�

�����ɋL�ڂ���Ă���B

�@�@�@�@�@�@�u�G�R���W�[�Ɣ��������a���関���u���^�́E�E�E�E�v�@�i�O�H�ӂ����j

�@�@�@�@�@�@�u���ƈ��S�̃t�����g�����i�[����v�@�i���쎩���ԁj

�@�@�@�@�@�@�u����̐���s���v�@�i�����U�����ԁj

�@�@�@�@�@�@�u���E�ō������̊����\�����E�E�E�E�v�@�i���Y�f�B�[�[���j

�e�Ђ̃J�^���O�ɂ��ƁA�f���炵�������\�̃g���b�N���s�̂���Ă���Ƃ̂��ƁB�������A�C���^�[�l�b�g�̌f����

�ɂ́w�A�C�h�����O�X�g�b�v�̔z���摽����ŁA�����B �V�������ƌ������A(DPF�������Đ�����j�R�đ��u�t

���ʼn��{���y�������Ă��ꏏ����Ȃ����B�x�Ƃ̉^�]�肩��̓{��̏������݂�����ꂽ�B�e�g���b�N���[�J�[�ɑ�

���A���[�U�[�͐V�����K���K���̃g���b�N�̔R����̑��}�ȉ��P�������]��ł���悤���B���݂�2007�N11��13

�������̃e���r�����u�K�C�A�̖閾���v�Ɖ]���ԑg�̍Ō�Ɂw�q�̃N���[���̓r�W�l�X�`�����X�B��̎R�ƌ����邩

���m��܂���B�x�Ƃ̃R�����g���������B���[�U�[�̋����R����ɑ���s�����������邱�Ƃ́A���ʑ�����

����Љ�I�ӔC�̐��s�Ƌ��ɁA��Ɣ��W�̐�D�̋@��ƍl������B����A�g���b�N���[�J�[�̈�w�̕��N���]��

���Ƃ��낾�B

�ɂ́w�A�C�h�����O�X�g�b�v�̔z���摽����ŁA�����B �V�������ƌ������A(DPF�������Đ�����j�R�đ��u�t

���ʼn��{���y�������Ă��ꏏ����Ȃ����B�x�Ƃ̉^�]�肩��̓{��̏������݂�����ꂽ�B�e�g���b�N���[�J�[�ɑ�

���A���[�U�[�͐V�����K���K���̃g���b�N�̔R����̑��}�ȉ��P�������]��ł���悤���B���݂�2007�N11��13

�������̃e���r�����u�K�C�A�̖閾���v�Ɖ]���ԑg�̍Ō�Ɂw�q�̃N���[���̓r�W�l�X�`�����X�B��̎R�ƌ����邩

���m��܂���B�x�Ƃ̃R�����g���������B���[�U�[�̋����R����ɑ���s�����������邱�Ƃ́A���ʑ�����

����Љ�I�ӔC�̐��s�Ƌ��ɁA��Ɣ��W�̐�D�̋@��ƍl������B����A�g���b�N���[�J�[�̈�w�̕��N���]��

���Ƃ��낾�B

�Ƃ���ŁA�V�����K���ɓK�������A�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e�����ڂ̃g���b�N��o�X�ɂ͏ȃG�l���M�[����ђ�CO�Q

�ɍv������Ƃ̗��ꂩ��A�V�Ԃ̍w�����ɕ⏕�����x������Ă���B���[�J�[�⍑�y��ʏȂ܂��͊��Ȃł́A

�s�s�����s�ŃA�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e�����p�ɂɍ쓮����ꍇ�ł�D�o�e�����Đ��V�X�e���𓋍ڂ����V�����K

���K���̏��^�g���b�N��s�s�o�X�ɂ��āA���s�R��̎��Ԓ������s���Ă���̂ł��낤���B���ɁA���̑��s�R

��̃f�[�^�������Ă���̂ł���A�������ʂ����\���ė~�������̂��B�A�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e���ł̃G���W

���n���̑�����PM�̔r�o�ʂ𑝂₷�Ɨ\�z����邽�߁A�p�ɂ�DPF�������Đ����ĔR������������邱

�Ƃ͖��炩���BD�o�e�����Đ��V�X�e���𓋍ڂ����V�����K���K���̏��^�g���b�N�ɂ��āADPF�����Đ��V�X�e��

���g�p���Ȃ����r�o�K�X�K���ł̃A�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e���Ɠ����̔R����P�̌��ʂ��m�F����Ă��Ȃ��Ƃ���

�A�V�����K���K���̏��^�g���b�N��ΏۂƂ����A�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e���ւ̕⏕���̎x���͖�肪����Ǝv

����B

�ɍv������Ƃ̗��ꂩ��A�V�Ԃ̍w�����ɕ⏕�����x������Ă���B���[�J�[�⍑�y��ʏȂ܂��͊��Ȃł́A

�s�s�����s�ŃA�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e�����p�ɂɍ쓮����ꍇ�ł�D�o�e�����Đ��V�X�e���𓋍ڂ����V�����K

���K���̏��^�g���b�N��s�s�o�X�ɂ��āA���s�R��̎��Ԓ������s���Ă���̂ł��낤���B���ɁA���̑��s�R

��̃f�[�^�������Ă���̂ł���A�������ʂ����\���ė~�������̂��B�A�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e���ł̃G���W

���n���̑�����PM�̔r�o�ʂ𑝂₷�Ɨ\�z����邽�߁A�p�ɂ�DPF�������Đ����ĔR������������邱

�Ƃ͖��炩���BD�o�e�����Đ��V�X�e���𓋍ڂ����V�����K���K���̏��^�g���b�N�ɂ��āADPF�����Đ��V�X�e��

���g�p���Ȃ����r�o�K�X�K���ł̃A�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e���Ɠ����̔R����P�̌��ʂ��m�F����Ă��Ȃ��Ƃ���

�A�V�����K���K���̏��^�g���b�N��ΏۂƂ����A�C�h�����O�X�g�b�v�V�X�e���ւ̕⏕���̎x���͖�肪����Ǝv

����B

���āAPM�́A����A�V�����K���i2005�N�K���j��0.027g/kWh����|�X�g�V�����K���i2009�N�K���j��0.01g/kWh�܂�

�X�ɍ팸���邱�Ƃ��K�v���B���݂̐V�����K���K���Ԃɂ����Ă��c�o�e���ڎԂł̓g���b�N�Ɏg�p�����ɂ���Ă�

�^�]��̕s�����X�ɍ��܂邱�Ƃ��\�z�����B����̃|�X�g�V�����K���ɓK���ł��郌�x���܂łɂo�l���팸����

�ɂ́A�R�ĉ��P�݂̂Ŏ������邱�Ƃ͓���B�����ŁADPF�ɂ͕ߏW���̍����t�B���^��p����K�v������ƍl����

���B���̏ꍇ�A�o�l�̕ߏW�ʂ��������邽�߂Ƀt�B���^�̋����Đ����������A�t�B���^���Đ����邽�߂ɘQ

����R�����X�ɑ������Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���̎��A���s�Ɠ����c�o�e�Đ��V�X�e���P�����ꍇ�ɂ́A�^

�]��͂c�o�e�̍Đ��̂��߂ɍX�ɑ����̃����e�i���X��Ƃ��s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A�^�]��ɂ͕s�������܂邱

�Ƃ��\�z�����B����A���̂悤�ȉ^�]��ւ̍�ƕ��S���y�����Ă������߂ɂ́A�|�X�g�V�����K���K���Z�p�Ƃ�

�ẮA�u�G���W�������v�̂c�o�e�����Đ��̉��o������菭�Ȃ����ĔR���Q���}���A�y���ɂ��G��

�W���I�C���̊�߂����Ȃ����A����DPF�x�������p�ɂɓ_�����Ȃ��悤�ȐV����DPF�Đ��Z�p�̊J��������

�]�܂���Ƃ���ł���B

�X�ɍ팸���邱�Ƃ��K�v���B���݂̐V�����K���K���Ԃɂ����Ă��c�o�e���ڎԂł̓g���b�N�Ɏg�p�����ɂ���Ă�

�^�]��̕s�����X�ɍ��܂邱�Ƃ��\�z�����B����̃|�X�g�V�����K���ɓK���ł��郌�x���܂łɂo�l���팸����

�ɂ́A�R�ĉ��P�݂̂Ŏ������邱�Ƃ͓���B�����ŁADPF�ɂ͕ߏW���̍����t�B���^��p����K�v������ƍl����

���B���̏ꍇ�A�o�l�̕ߏW�ʂ��������邽�߂Ƀt�B���^�̋����Đ����������A�t�B���^���Đ����邽�߂ɘQ

����R�����X�ɑ������Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���̎��A���s�Ɠ����c�o�e�Đ��V�X�e���P�����ꍇ�ɂ́A�^

�]��͂c�o�e�̍Đ��̂��߂ɍX�ɑ����̃����e�i���X��Ƃ��s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A�^�]��ɂ͕s�������܂邱

�Ƃ��\�z�����B����A���̂悤�ȉ^�]��ւ̍�ƕ��S���y�����Ă������߂ɂ́A�|�X�g�V�����K���K���Z�p�Ƃ�

�ẮA�u�G���W�������v�̂c�o�e�����Đ��̉��o������菭�Ȃ����ĔR���Q���}���A�y���ɂ��G��

�W���I�C���̊�߂����Ȃ����A����DPF�x�������p�ɂɓ_�����Ȃ��悤�ȐV����DPF�Đ��Z�p�̊J��������

�]�܂���Ƃ���ł���B

�ȏ�̂悤�Ȍ��s��DPF���u�����Ă���u�R������v�A�u�|�X�g���˂̌y���ɂ��G���W���I�C���̊�ߖ��v

����сu�^�]��ɂ��DPF�Đ��Ɋւ��鑽��ȍ�ƕ��S�v�ɂ��Ă͑��}�ɉ�������K�v������B�����ŁA���s��

DPF���u�̍Đ����@�Ɋւ�����LjĂ��l�����̂ŁA�������|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���́u�A�C�f�A�v�����

�R����̃|�X�g���˂��~�߁A�C���x�~��DPF���Đ�����V�Z�p�Z�߂��B

����сu�^�]��ɂ��DPF�Đ��Ɋւ��鑽��ȍ�ƕ��S�v�ɂ��Ă͑��}�ɉ�������K�v������B�����ŁA���s��

DPF���u�̍Đ����@�Ɋւ�����LjĂ��l�����̂ŁA�������|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���́u�A�C�f�A�v�����

�R����̃|�X�g���˂��~�߁A�C���x�~��DPF���Đ�����V�Z�p�Z�߂��B

�T�D�A�fSCR�G�}�ɂ��m�n���ጸ�ɋ��߂�����Ǔ_

���Y�f�B�[�[���͐V�����r�o�K�X�K���K���̃g���b�N�E�o�X�ɔA�fSCR�G�}���̗p�����B�A�fSCR�G�}�́A �A�f��

���� 1 : 2 �̊����Ŋ܂ށuAdBlue�v�ƌĂ��A�f���n�t�iCO(NH2) 2+H2O�j���Ҍ��܂Ƃ��Ďg�p���A�G���W������r

�o�����NOx����_�f����菜���A���f�ɖ߂��Ĕr�o�K�X���N���[����������̂��B�_���G�}���o�� SCR �G�}�R��

�o�[�^�ɓ��钼�O�ɁA���̊Ҍ��܂����k��C�ƂƂ��ɕ��˂��A�ŏ��̔r�o�K�X�ɍ��������ăA�����j�A�iNH3�j�ɕ�

��������B���̒i�K�A���Ȃ킿SCR �G�}�R���o�[�^���ŁA�r�o�K�X���� NOx �̓A�����j�A�ƌ��т��A���iH2O�j��

���Q�Ȓ��f�iN2�j�ɕ�������A���Q���������̂ł���B�uAdBlue�v�͂��悻3��̋����ɂ�1��̕⋋���K�v�Ƃ�

��Ă���悤���B�iAdBlue�̏���ʂ͑�^�g���b�N��80km/د�ْ��x�H�j

���� 1 : 2 �̊����Ŋ܂ށuAdBlue�v�ƌĂ��A�f���n�t�iCO(NH2) 2+H2O�j���Ҍ��܂Ƃ��Ďg�p���A�G���W������r

�o�����NOx����_�f����菜���A���f�ɖ߂��Ĕr�o�K�X���N���[����������̂��B�_���G�}���o�� SCR �G�}�R��

�o�[�^�ɓ��钼�O�ɁA���̊Ҍ��܂����k��C�ƂƂ��ɕ��˂��A�ŏ��̔r�o�K�X�ɍ��������ăA�����j�A�iNH3�j�ɕ�

��������B���̒i�K�A���Ȃ킿SCR �G�}�R���o�[�^���ŁA�r�o�K�X���� NOx �̓A�����j�A�ƌ��т��A���iH2O�j��

���Q�Ȓ��f�iN2�j�ɕ�������A���Q���������̂ł���B�uAdBlue�v�͂��悻3��̋����ɂ�1��̕⋋���K�v�Ƃ�

��Ă���悤���B�iAdBlue�̏���ʂ͑�^�g���b�N��80km/د�ْ��x�H�j

�A�fSCR�G�}�̑傫�Ȗ��́A�G�}���x��200�����x�ȉ��ł͐G�}�̊������Ⴍ�Ȃ�ANOx�팸�����傫���ቺ

���邱�Ƃł���B���̂��߁A�V�����K���K���̓��Y�f�B�[�[���̔A�fSCR�G�}�V�X�e���ł͐G�}�̊������x�ȉ�

�ł͔A�f���Y�����s��Ȃ�������s���Ă���悤���B�m�n���K�����X�Ɍ������|�X�g�V�����K���ł͍L���^�]��

��ł̔A�fSCR�G�}�̊������ɂ��m�n���ጸ��}��K�v������B���̂��߂ɂ́A�]���̃f�B�[�[���g���b�N�E

�o�X���s�s�����s�Ȃǂ̔r�C�K�X���x��200�����x�ȉ��̃G���W���^�]�̈�ɂ����āA�R�������������

���Ŕr�C���x��200�����x�ȏ�ɏ㏸������A�C�f�A���K�v���B

���邱�Ƃł���B���̂��߁A�V�����K���K���̓��Y�f�B�[�[���̔A�fSCR�G�}�V�X�e���ł͐G�}�̊������x�ȉ�

�ł͔A�f���Y�����s��Ȃ�������s���Ă���悤���B�m�n���K�����X�Ɍ������|�X�g�V�����K���ł͍L���^�]��

��ł̔A�fSCR�G�}�̊������ɂ��m�n���ጸ��}��K�v������B���̂��߂ɂ́A�]���̃f�B�[�[���g���b�N�E

�o�X���s�s�����s�Ȃǂ̔r�C�K�X���x��200�����x�ȉ��̃G���W���^�]�̈�ɂ����āA�R�������������

���Ŕr�C���x��200�����x�ȏ�ɏ㏸������A�C�f�A���K�v���B

�ȏ�̂悤�ȔA�fSCR�G�}�̖������̂��߁A�A�fSCR�G�}�̉��LjĂ��l�����̂ŁA�������|�X�g�V�����r�o

�K�X�K���K���́u�A�C�f�A�v�ɓZ�߂��B

�K�X�K���K���́u�A�C�f�A�v�ɓZ�߂��B

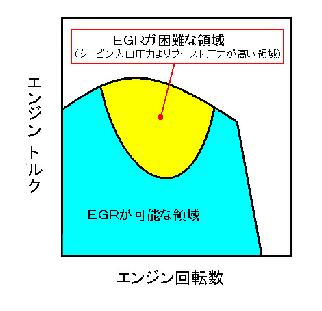

�U�D�N�[���hEGR�ɂ��m�n���ጸ�ɋ��߂�����Ǔ_

���݁A�킪���Ŏs�̂���Ă���f�B�[�[���V�^�g���b�N�E�o�X�́A�V�Z���r�o�K�X�K���̃p�e�B�L�����[�g�K���ɓK

�����邽�߁A�g���b�N�E�o�X�̃G���W���͑S�ăC���^�[�N�[���t�^�[�{�ߋ��G���W���ƂȂ�A���ߋ��G���W���d�l�͍�

���Ŕ̔�����Ă��Ȃ��B���[�J�e�Ђ͋��ɐV�Z���r�o�K�X�K�����m�n���K���̌������V�����r�o�K�X�K���ɓK��

�����邽�߁A�^�[�{�ߋ��G���W���̃N�[���hERG���s���Ă���B

�����邽�߁A�g���b�N�E�o�X�̃G���W���͑S�ăC���^�[�N�[���t�^�[�{�ߋ��G���W���ƂȂ�A���ߋ��G���W���d�l�͍�

���Ŕ̔�����Ă��Ȃ��B���[�J�e�Ђ͋��ɐV�Z���r�o�K�X�K�����m�n���K���̌������V�����r�o�K�X�K���ɓK��

�����邽�߁A�^�[�{�ߋ��G���W���̃N�[���hERG���s���Ă���B

�Ƃ���ŁA���ߋ��G���W���̏ꍇ�ɂ͑S�ẴG���W���^�]��Ԃɂ����Ĕr�C���͂͏�ɋz�C���͂�荂�����߂�

EGR�K�X�͋z�C�Ɋҗ�����A�S�^�]�̈�ł�EGR���\���B

EGR�K�X�͋z�C�Ɋҗ�����A�S�^�]�̈�ł�EGR���\���B

����A�^�[�{�ߋ��G���W���̏ꍇ�ɂ͒ʏ�A�ő�g���N���o�͂���G���W���^�]��Ԃɂ����ă^�[�{�ߋ��@������

�ߋ������ō쓮���邽�߁A���C���͂��r�C���͂�荂���Ȃ�A�|���s���O�������}�C�i�X�d���A�܂�^�[�{�ߋ�

���G���W�����쓮�����ԂƂȂ�A�G���W���̔R��i�M�����j���ǂ��Ȃ������L���Ă���B���̂悤�ȋ��C���͂��r

�C���͂�荂���G���W���^�]��Ԃł�EGR�K�X�͋��C�ǂɊҗ�����Ȃ���ԂƂȂ�B���̂悤�ɁA�]���̃^�[�{��

���G���W���ł͍ő�g���N���o�͂���G���W���^�]��Ԃł�EGR���s�\�ƂȂ�A�m�n�����ጸ�ł��Ȃ��^�]�̈悪��

�݂���B

�ߋ������ō쓮���邽�߁A���C���͂��r�C���͂�荂���Ȃ�A�|���s���O�������}�C�i�X�d���A�܂�^�[�{�ߋ�

���G���W�����쓮�����ԂƂȂ�A�G���W���̔R��i�M�����j���ǂ��Ȃ������L���Ă���B���̂悤�ȋ��C���͂��r

�C���͂�荂���G���W���^�]��Ԃł�EGR�K�X�͋��C�ǂɊҗ�����Ȃ���ԂƂȂ�B���̂悤�ɁA�]���̃^�[�{��

���G���W���ł͍ő�g���N���o�͂���G���W���^�]��Ԃł�EGR���s�\�ƂȂ�A�m�n�����ጸ�ł��Ȃ��^�]�̈悪��

�݂���B

���̂悤�ɁA��ʓI�ɂ̓^�[�{�ߋ��G���W���͖��ߋ��G���W������EGR�ɂ��m�n���ጸ������Ɖ]����B����

���A�^�[�{�ߋ��G���W����EGR�s�\�ȉ^�]�̈�ł��^�[�{����������������悤�Ƀ^�[�{�d�l�̑I���܂���VG�^�[

�{�̐�����s����EGR�͉\�ƂȂ�B�������A�G���W���R��������邽�߁A�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W�����{

���A�����Ă����R��̓������傫�������邱�ƂɂȂ�B���������āA�^�[�{�ߋ��@������傫������������EGR

���\�ɂ����i���̂邱�Ƃ͉�����ׂ����B

���A�^�[�{�ߋ��G���W����EGR�s�\�ȉ^�]�̈�ł��^�[�{����������������悤�Ƀ^�[�{�d�l�̑I���܂���VG�^�[

�{�̐�����s����EGR�͉\�ƂȂ�B�������A�G���W���R��������邽�߁A�^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W�����{

���A�����Ă����R��̓������傫�������邱�ƂɂȂ�B���������āA�^�[�{�ߋ��@������傫������������EGR

���\�ɂ����i���̂邱�Ƃ͉�����ׂ����B

����A�m�n���K�����X�Ɍ������Ȃ��|�X�g�V�����K���ł́A�A�fSCR�G�}�ɂ��m�n���ጸ�ɕK�v�ȔA�f���̏�

���}���邽�߂ɁA�L���^�]�̈�ł̕K�v��EGR�����m�ۂł���悤�ɂ��Ăd�f�q�ɂ��\���Ȃm�n���ጸ��

�ł���悤�ɂ���K�v������B ���̂��߂ɂ́A�]���̃^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W����EGR���s�\�ł�����

�^�]�̈�ł�����EGR���������ł���A�C�f�A�����߂��Ă����B���̂悤��EGR�̖������̂��߁A�^�[�{

�ߋ��f�B�[�[���G���W����EGR�̉��LjĂ��l�����̂ŁA�������|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���́u�A�C�f�A�v�ɓZ

�߂��B�܂��A�V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ɓ��ڂ���Ă���|�X�g���ˎ�DPF���u�̃t�B���^

�Đ��ɑ��ʂ̔R�����Q���Ă����������������@�ɂ��ẮA�R����̃|�X�g���˂��~�߁A�C���x�~��

DPF���Đ�����V�Z�p�ɓZ�߂��B�����ēs�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�̔R����P���@�ɂ��ẮA�C���x�~�G���W��

�ɂ���^�g���b�N�̒�R����C���x�~�f�B�[�[���́A���́A�啝�ȔR����P���\���H�ɓZ�߂��B�����̂�

����́A����Ƃ������������������B

���}���邽�߂ɁA�L���^�]�̈�ł̕K�v��EGR�����m�ۂł���悤�ɂ��Ăd�f�q�ɂ��\���Ȃm�n���ጸ��

�ł���悤�ɂ���K�v������B ���̂��߂ɂ́A�]���̃^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W����EGR���s�\�ł�����

�^�]�̈�ł�����EGR���������ł���A�C�f�A�����߂��Ă����B���̂悤��EGR�̖������̂��߁A�^�[�{

�ߋ��f�B�[�[���G���W����EGR�̉��LjĂ��l�����̂ŁA�������|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���́u�A�C�f�A�v�ɓZ

�߂��B�܂��A�V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ɓ��ڂ���Ă���|�X�g���ˎ�DPF���u�̃t�B���^

�Đ��ɑ��ʂ̔R�����Q���Ă����������������@�ɂ��ẮA�R����̃|�X�g���˂��~�߁A�C���x�~��

DPF���Đ�����V�Z�p�ɓZ�߂��B�����ēs�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�̔R����P���@�ɂ��ẮA�C���x�~�G���W��

�ɂ���^�g���b�N�̒�R����C���x�~�f�B�[�[���́A���́A�啝�ȔR����P���\���H�ɓZ�߂��B�����̂�

����́A����Ƃ������������������B

�ȏ�̂悤�ɁA�M�Ҏ��g�̖R�����m�����Ȃ݂��A�s���ɂ��e�Ђ̐V�����r�o�K�X�K���K���g���b�N�ɍ̗p����Ă�

��r�o�K�X�ጸ�Z�p�̖��_��E�o�����Ē����܂����B��L�{�����Ō�蓙���������܂�����A���[�����ɂĂ��w

�E�������܂��B

��r�o�K�X�ጸ�Z�p�̖��_��E�o�����Ē����܂����B��L�{�����Ō�蓙���������܂�����A���[�����ɂĂ��w

�E�������܂��B

�܂��A�^��_�A������A�䊴�z���A�ǂ̂悤�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o��

��͈͂őΉ������Ă��������܂��Bm(__)m

��͈͂őΉ������Ă��������܂��Bm(__)m

|