�Ջ��l�̃A�C�f�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂� �T�C�g�}�b�v

�ŏI�X�V���F2015�N�P��13��

|

�P�D�y���Ɠ����̐��\�Ńf�B�[�[���G���W���̉^�]���\�ȒE�Ζ��R��

�@�ߔN�̒�����C���h�̋}���Ȍo�ϔ��W�ɂ���Đ��E�̐Ζ�����������A���݂͌����̐��Y�����v�̐L�т�

�����Ȃ��u�Ζ��s�[�N�v�̏ɓ��B���Ă���Ƃ��]���Ă���B�ݕ��A���̎���ł���f�B�[�[���g���b�N�ɂ͌y

�����g�p����Ă��邽�߁A�u�Ζ��s�[�N�v�̎���ɂ͏����̎Љ��̕ϓ��ɂ���Čy���s���Ɋׂ�댯���ɂ߂�

�����B�y���s�����������ꍇ�ɂ́A�g���b�N�̉^�s�Ɏx������������߁A�ݕ��A�����傫�ȑŌ����邱�Ƃɂ�

��A�d��ȎЉ�I�����������N�������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B��������O�ɉ�����邽�߁A�o�ώY�ƏȂ�2006�N5����

�u�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�\���A�ق�100����Ζ��n�R���Ɉˑ�����^�A����̓G�l���M�[�����\���̒���

�ł��Ǝ㐫���������߂ɐΖ��ˑ�����̒E�p��}�邽�߂ɁC�u����A2030�N�܂łɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��

80�����x�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���v�Ɛ錾���Ă���B

�����Ȃ��u�Ζ��s�[�N�v�̏ɓ��B���Ă���Ƃ��]���Ă���B�ݕ��A���̎���ł���f�B�[�[���g���b�N�ɂ͌y

�����g�p����Ă��邽�߁A�u�Ζ��s�[�N�v�̎���ɂ͏����̎Љ��̕ϓ��ɂ���Čy���s���Ɋׂ�댯���ɂ߂�

�����B�y���s�����������ꍇ�ɂ́A�g���b�N�̉^�s�Ɏx������������߁A�ݕ��A�����傫�ȑŌ����邱�Ƃɂ�

��A�d��ȎЉ�I�����������N�������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B��������O�ɉ�����邽�߁A�o�ώY�ƏȂ�2006�N5����

�u�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�\���A�ق�100����Ζ��n�R���Ɉˑ�����^�A����̓G�l���M�[�����\���̒���

�ł��Ǝ㐫���������߂ɐΖ��ˑ�����̒E�p��}�邽�߂ɁC�u����A2030�N�܂łɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��

80�����x�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���v�Ɛ錾���Ă���B

�@���̂��߁A����A���{�̓g���b�N�^�A����ł̒E�Ζ��̐V���ȔR���̓����ɂ��A���̐����\�z����Ƃ��A����

�E�Ζ��̌��Ƃ��āA�o�C�I�y���A�W���`���G�[�e���i�c�l�d�j����щt�̔R���i�f�s�k:gas to liquids�j�������Ă���B��

�����A�����R���̒��ŁA�킪���ł̓o�C�I�y���̗ʓI�m�ۂ�����Ɨ\�z����邽�߁A�g���b�N����S�̂̒E�Ζ�

��}��R���Ƃ��Ă͕s�K�ƍl������Ȃ����Ƃ͖��炩���B���������āA���݂̂Ƃ���A�E�Ζ��ɗL���ȔR���Ƃ���

���{�̍l���Ă���R���́A�V�R�K�X���獇���ł���c�l�d�܂��͂f�s�k�ƍl���Ă�����̂Ɛ��肳���B���ہA������

�l���f�B�[�[���g���b�N�̒E�Ζ��R���Ƃ��Ăc�l�d�܂��͂f�s�k�𐄏����Ă���A�����̐��{�\�Z���g���Ă����R����

�����@�̉��nj�����f�B�[�[���G���W���ł̔R�Č���������ɍs���Ă���Ƃ���ł���B

�E�Ζ��̌��Ƃ��āA�o�C�I�y���A�W���`���G�[�e���i�c�l�d�j����щt�̔R���i�f�s�k:gas to liquids�j�������Ă���B��

�����A�����R���̒��ŁA�킪���ł̓o�C�I�y���̗ʓI�m�ۂ�����Ɨ\�z����邽�߁A�g���b�N����S�̂̒E�Ζ�

��}��R���Ƃ��Ă͕s�K�ƍl������Ȃ����Ƃ͖��炩���B���������āA���݂̂Ƃ���A�E�Ζ��ɗL���ȔR���Ƃ���

���{�̍l���Ă���R���́A�V�R�K�X���獇���ł���c�l�d�܂��͂f�s�k�ƍl���Ă�����̂Ɛ��肳���B���ہA������

�l���f�B�[�[���g���b�N�̒E�Ζ��R���Ƃ��Ăc�l�d�܂��͂f�s�k�𐄏����Ă���A�����̐��{�\�Z���g���Ă����R����

�����@�̉��nj�����f�B�[�[���G���W���ł̔R�Č���������ɍs���Ă���Ƃ���ł���B

�@����܂Ńf�B�[�[���G���W���̔R����DME�܂���GTL��p�������������̌��ʂƂ��āA�c�l�d��f�s�k�Ɋ֘A������

�ƁE�c�̂����\���Ă���u�f�B�[�[���G���W���̔R���Ƃ��Č����ꍇ��DME��GTL�̓����v��\�P�ɂ܂Ƃ߂��B

�ƁE�c�̂����\���Ă���u�f�B�[�[���G���W���̔R���Ƃ��Č����ꍇ��DME��GTL�̓����v��\�P�ɂ܂Ƃ߂��B

| |

|

| |

�@�E�@�Z�^�����������i55�`60�j���߁A �f�B�[�[���G���W���ւ̓K�p���\

�@�E�@LPG�Ɠ��l�ɒ����E�^�����\ �@�E�@�������iS���j���܂܂Ȃ����߁A�R�Ă��Ă�SOx�̔��������� �@�E�@�_�f�R���̏�ɑ��F�����Y�����f (PAH) ���܂܂Ȃ����߂ɁAPM�̔������Ȃ��@ �@�@�i�o�T�F�Ⴆ��http://www.jfe-holdings.co.jp/dme/01-tokucyo.html�j |

| |

�E�@�Z�^����������(87.8)���߁A �f�B�[�[���G���W���ւ̓K�p���\

�@�E�@�y���Ɠ��l�ɒ����E�^�����\�i�y�������̃C���t���ݔ��̎g�p���\�j �@�E�@�y���ɍ������邱�Ƃ��\ �@�E�@�������iS���j���܂܂Ȃ����߁A �R�Ă��Ă�SOx�̔r�o������ �@�E�@���F�����Y�����f (PAH) ���܂܂Ȃ����߂ɁAPM�̔��������Ȃ� �@�@�i�o�T�F�Ⴆ��http://www.showa-shell.co.jp/products/gtl/gtl_lightoil.html�j�@ |

�@�f�B�[�[���g���b�N�̔R���Ƃ��Ă���܂ł̌y���ɑ�ւ���DME�܂���GTL��p���邱�Ƃɂ��A�f�B�[�[���G���W

������r�o�����L�Q�r�o�K�X��傫���팸�ł���Ȃǂ̕\�P�Ɏ����������b�g�ɉ����A�f�B�[�[���g���b�N�̒E�Ζ�

�� �����ł���Ƃ����A��Γ̌��ʂ�����Ɛ�������l�������B�����āA�f�B�[�[���g���b�N�̔R���ɂ�DME�܂�

��GTL���œK�Ǝ咣����_����������������ԂɈ��Ă���B���̓��e�Ɍ�肪�Ȃ���A����A�f�B�[�[���g��

�b�N�̔R�����y������DME�܂���GTL�ɓ]�����Ă������Ƃɂ��āA�N���^���}�ޗ]�n�͔��o�������B�������A�{

���Ƀf�B�[�[���g���b�N�̔R����DME�܂���GTL���L���p���邱�Ƃ́A�{���ɉ\�ł��낤���B����ɂ��āA�M�҂�

�傢�ɋ^�₪����ƍl���Ă���B�����āA�M�҂̖{�S�𐳒��Ɍ��킹�Ă��炦�A�uDME�܂���GTL�̓f�B�[�[���g

���b�N�̔R���Ƃ��Ă͎��i�v�ł���ƍl���Ă���B���̗��R�ɂ��ẮA���̏ڍׂ��ȉ��Ɏ����B

������r�o�����L�Q�r�o�K�X��傫���팸�ł���Ȃǂ̕\�P�Ɏ����������b�g�ɉ����A�f�B�[�[���g���b�N�̒E�Ζ�

�� �����ł���Ƃ����A��Γ̌��ʂ�����Ɛ�������l�������B�����āA�f�B�[�[���g���b�N�̔R���ɂ�DME�܂�

��GTL���œK�Ǝ咣����_����������������ԂɈ��Ă���B���̓��e�Ɍ�肪�Ȃ���A����A�f�B�[�[���g��

�b�N�̔R�����y������DME�܂���GTL�ɓ]�����Ă������Ƃɂ��āA�N���^���}�ޗ]�n�͔��o�������B�������A�{

���Ƀf�B�[�[���g���b�N�̔R����DME�܂���GTL���L���p���邱�Ƃ́A�{���ɉ\�ł��낤���B����ɂ��āA�M�҂�

�傢�ɋ^�₪����ƍl���Ă���B�����āA�M�҂̖{�S�𐳒��Ɍ��킹�Ă��炦�A�uDME�܂���GTL�̓f�B�[�[���g

���b�N�̔R���Ƃ��Ă͎��i�v�ł���ƍl���Ă���B���̗��R�ɂ��ẮA���̏ڍׂ��ȉ��Ɏ����B

�Q�D�V�R�K�X�ɔ�r���āuCO2�r�o�̑���ƔR���R�X�g�̑����v������DME��GTL

�@�f�B�[�[���G���W���ł͔r�o�K�X�ጸ�̋Z�p�i���ɂ��A�d�f�q�ƔA�f�r�b�q�G�}�łm�n�����팸���A�c�o�e�ło�l����

������Z�p�͊��Ɏ��p������A�X�Ȃ���ǂ͕K�v�Ȃ��̂̂قڊm�����ꂽ�Z�p�ƍl���ėǂ����낤�B���̂��߁A��

�݂ł͔R���g���̉����E���ǂɂ��r�o�K�X�팸�̕K�R���͖����B�������A�f�B�[�[���R���̌y���̌����ł���

�����ɂ��āA���Y�����v�̐L�т����Ȃ��A���ł��ƂȂ�u�Ζ��s�[�N�v�̎���ɓ˓��������Ƃɂ��A�f�B�[�[

���g���b�N�̒E�Ζ��𑁋}�Ɍ������邱�Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă����B���̏�A�n�������ւ̈ӎ��̍��܂肩��f�B�[

�[���g���b�N�̂b�n�Q�팸�̎Љ�I�j�[�Y���ȑO�ɂ������č��܂��Ă��Ă���B�ܘ_�A�g���b�N�p�R���̃R�X�g�팸��

�i���̉ۑ�ł���B���݂̃f�B�[�[���g���b�N�p�̔R���ɋ��߂��Ă�����P�̉ۑ�́u�E�Ζ��v�A�u�b�n�Q�r�o��

�̍팸�v�A�u�G�l���M�[�����̗L�����p�v����сu�R���R�X�g�̍팸�v�̂S���ڂɍi����B

������Z�p�͊��Ɏ��p������A�X�Ȃ���ǂ͕K�v�Ȃ��̂̂قڊm�����ꂽ�Z�p�ƍl���ėǂ����낤�B���̂��߁A��

�݂ł͔R���g���̉����E���ǂɂ��r�o�K�X�팸�̕K�R���͖����B�������A�f�B�[�[���R���̌y���̌����ł���

�����ɂ��āA���Y�����v�̐L�т����Ȃ��A���ł��ƂȂ�u�Ζ��s�[�N�v�̎���ɓ˓��������Ƃɂ��A�f�B�[�[

���g���b�N�̒E�Ζ��𑁋}�Ɍ������邱�Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă����B���̏�A�n�������ւ̈ӎ��̍��܂肩��f�B�[

�[���g���b�N�̂b�n�Q�팸�̎Љ�I�j�[�Y���ȑO�ɂ������č��܂��Ă��Ă���B�ܘ_�A�g���b�N�p�R���̃R�X�g�팸��

�i���̉ۑ�ł���B���݂̃f�B�[�[���g���b�N�p�̔R���ɋ��߂��Ă�����P�̉ۑ�́u�E�Ζ��v�A�u�b�n�Q�r�o��

�̍팸�v�A�u�G�l���M�[�����̗L�����p�v����сu�R���R�X�g�̍팸�v�̂S���ڂɍi����B

�@�����Ōo�ώY�ƏȂ�2006�N5���Ɂu�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�ł́C�ق�100����Ζ��n�R���Ɉˑ�����^�A����

�̓G�l���M�[�����\���̒��ōł��Ǝ㐫���������߂ɐΖ��ˑ�����̒E�p��}��ׂ��Ƃ��C�u����A2030�N�܂�

�ɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��80�����x�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���v���Ƃ�錾�����B�����đ�^�g���b�N�A����̒E�Ζ��G

�l���M�[�Ƃ��ẮA�V�R�K�X�R����DME��GTL�ȂǓ����𐄐i����Ƃ��Ă���B���̂悤�Ȍo�ώY�ƏȂ̕��j�Ɍ�

�����邩�̂悤�ɁA�ꕔ�̊w�҂�֘A�ƊE�̐��Ƃ͑O�q�̕\�P�Ɏ������uDME��GTL���f�B�[�[���G���W���̗L

�Q�r�o�K�X�̍팸�Ɍ��ʁv������_�𑨂��ADME��GTL���f�B�[�[���g���b�N�p�Ƃ��Ă̒E�Ζ��Œ���Q�̗��z�I��

������R���ł���ƃ}�X�R�~���Ő���ɃA�s�[�����Ă���悤���B���̐�`�ł�DME��GTL�ɂ�����CO2�̔r�o�ɂ�

���ĂقƂ�nj��y����Ă��Ȃ��B

�̓G�l���M�[�����\���̒��ōł��Ǝ㐫���������߂ɐΖ��ˑ�����̒E�p��}��ׂ��Ƃ��C�u����A2030�N�܂�

�ɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��80�����x�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���v���Ƃ�錾�����B�����đ�^�g���b�N�A����̒E�Ζ��G

�l���M�[�Ƃ��ẮA�V�R�K�X�R����DME��GTL�ȂǓ����𐄐i����Ƃ��Ă���B���̂悤�Ȍo�ώY�ƏȂ̕��j�Ɍ�

�����邩�̂悤�ɁA�ꕔ�̊w�҂�֘A�ƊE�̐��Ƃ͑O�q�̕\�P�Ɏ������uDME��GTL���f�B�[�[���G���W���̗L

�Q�r�o�K�X�̍팸�Ɍ��ʁv������_�𑨂��ADME��GTL���f�B�[�[���g���b�N�p�Ƃ��Ă̒E�Ζ��Œ���Q�̗��z�I��

������R���ł���ƃ}�X�R�~���Ő���ɃA�s�[�����Ă���悤���B���̐�`�ł�DME��GTL�ɂ�����CO2�̔r�o�ɂ�

���ĂقƂ�nj��y����Ă��Ȃ��B

�@

�@����A���Ȃ́u���s�c�菑�ō��ӂ��ꂽ1990�N���_�̂b�n�Q�r�o�ʂɔ�ׂ�2008�N�`2012�N�܂ł̊��Ԃɉ�

������6���팸����ڕW�v�ɑ���s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�ɑ��Ă��b�n�Q�팸���K�v�Ȃ��Ƃ͗ǂ��m���Ă�

��B����ɂ�������炸�ACO2�r�o������DME�܂���GTL���f�B�[�[���g���b�N�p�̗��z�I�Ȏ�����R���ƈ�

�u�t����͖̂��ł���B�M�҂́A�f�[�[����^�g���b�N�̔R����DME�܂���GTL�ɓ]�������ꍇ�ADME�ł͌y��

�ɔ�r���Ăb�n�Q�팸�͂قƂ�ǖ����AGTL�ł͌y���ɔ�r���Ăb�n�Q�̑啝�ȑ�����������ʂɂȂ�ƍl���Ă���B

���̗��R�́A�ȉ��Ɏ����悤�ɁA���݂̐������@�ł�DME�܂���GTL�̐������ɉ��M�̂��߂ɑ��ʂ̃G�l���M�[

��K�v�Ƃ��Ă��邽�߂��B��ʓI�Ɍ����邱�Ƃł��邪�A���_�����ė��_�݂̂����グ��قƂ�ǂ̏ꍇ

�ɂ́u���z�I�v�ƌ`�e���邱�Ƃ��\�ƂɂȂ邽�߁A���\�I�Ȑ����̏ꍇ�ɑ����g�����@�ł���B

������6���팸����ڕW�v�ɑ���s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�ɑ��Ă��b�n�Q�팸���K�v�Ȃ��Ƃ͗ǂ��m���Ă�

��B����ɂ�������炸�ACO2�r�o������DME�܂���GTL���f�B�[�[���g���b�N�p�̗��z�I�Ȏ�����R���ƈ�

�u�t����͖̂��ł���B�M�҂́A�f�[�[����^�g���b�N�̔R����DME�܂���GTL�ɓ]�������ꍇ�ADME�ł͌y��

�ɔ�r���Ăb�n�Q�팸�͂قƂ�ǖ����AGTL�ł͌y���ɔ�r���Ăb�n�Q�̑啝�ȑ�����������ʂɂȂ�ƍl���Ă���B

���̗��R�́A�ȉ��Ɏ����悤�ɁA���݂̐������@�ł�DME�܂���GTL�̐������ɉ��M�̂��߂ɑ��ʂ̃G�l���M�[

��K�v�Ƃ��Ă��邽�߂��B��ʓI�Ɍ����邱�Ƃł��邪�A���_�����ė��_�݂̂����グ��قƂ�ǂ̏ꍇ

�ɂ́u���z�I�v�ƌ`�e���邱�Ƃ��\�ƂɂȂ邽�߁A���\�I�Ȑ����̏ꍇ�ɑ����g�����@�ł���B

�@���݁A�b�m�f�̌����ł���t���V�R�K�X�i�k�m�f�j��c�l�d����тf�s�k�́C�V�R�K�X�̎Y�o�n�Ő�������Ă���B��

�̍ہA�̌@�����V�R�K�X�̈ꕔ���k�m�f�A�c�l�d����тf�s�k���ɕK�v�ȃG�l���M�[�Ƃ��Ďg�p���Ă���A�e�R��

�̍̌@���琻�i���܂ł̂��ꂼ��̃G�l���M�[�����́C�k�m�f�ł�0.870�`0.930�i����0.900�j�C�c�l�d�ł�0.680�`0.

730�i����0.704�j�C�f�s�k�ł�0.490�`0.680�i����0.593�j�ł���B����C��������y��������ۂ̃G�l���M�[����

�́C0.850�`0.960�i����0.924�j�ł���B�i�o�T�F�i�g�e�b���������������ʈψ���C����15�N�x�u�i�g�e�b������������

���ʁv���ԕ��C���c�@�l�@���{�����Ԍ������C����16�N3���j�@�}�P�́A�����e�R���̃G�l���M�[����������

�����̂ł���B

�̍ہA�̌@�����V�R�K�X�̈ꕔ���k�m�f�A�c�l�d����тf�s�k���ɕK�v�ȃG�l���M�[�Ƃ��Ďg�p���Ă���A�e�R��

�̍̌@���琻�i���܂ł̂��ꂼ��̃G�l���M�[�����́C�k�m�f�ł�0.870�`0.930�i����0.900�j�C�c�l�d�ł�0.680�`0.

730�i����0.704�j�C�f�s�k�ł�0.490�`0.680�i����0.593�j�ł���B����C��������y��������ۂ̃G�l���M�[����

�́C0.850�`0.960�i����0.924�j�ł���B�i�o�T�F�i�g�e�b���������������ʈψ���C����15�N�x�u�i�g�e�b������������

���ʁv���ԕ��C���c�@�l�@���{�����Ԍ������C����16�N3���j�@�}�P�́A�����e�R���̃G�l���M�[����������

�����̂ł���B

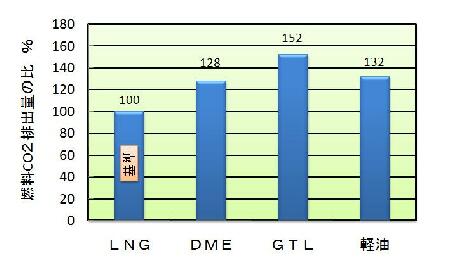

�@�\�P�̃f�[�^��p���A�e�R���̐��Y���ɏ�����V�R�K�X�܂��͌�������r�o�����b�n�Q�����Z�����k�m�f�C�c

�l�d�C�f�s�k����ьy���̔��M�ʓ�����̂b�n�Q�r�o�ʂ��v�Z���C�k�m�f����Ƃ�����r��}�Q�Ɏ������B

�l�d�C�f�s�k����ьy���̔��M�ʓ�����̂b�n�Q�r�o�ʂ��v�Z���C�k�m�f����Ƃ�����r��}�Q�Ɏ������B

�@�}�Q���疾�炩�Ȃ��Ƃ́A���݂̐����Z�p�ł̓V�R�K�X�⌴���̍̌@���琻�i���܂ł̊Ԃ̉��M���ɔr�o����

�b�n�Q���܂߂��ꍇ�̊e�R���̂b�n�Q�r�o�ʂ��r����ƁA�c�l�d�̂b�n�Q�r�o�ʂ͂k�m�f���28���������C�f�s�k�̂b�n

�Q�r�o�ʂ͂k�m�f���52���������A�y���̂b�n�Q�r�o�ʂ͂k�m�f����32�����������Ƃ�����B���ɁA�f�s�k�͌y������

��15���������̂b�n�Q��r�o���邽�߁C�y��������C��������������R���Ɖ]����B�܂��V�R�K�X�������Ƃ���

�k�m�f�A�c�l�d����тf�s�k�̂R�҂̐����������r�����ꍇ�A�b�n�Q�̔r�o�ʂ̔�͐������̓V�R�K�X�̓����ʂ�

��ɑ������邽�߁A�c�l�d�̔R�������͂k�m�f���28�������A�f�s�k�̔R�������͂k�m�f���52�������Ȃ���̂Ɨ\�z��

���B

�b�n�Q���܂߂��ꍇ�̊e�R���̂b�n�Q�r�o�ʂ��r����ƁA�c�l�d�̂b�n�Q�r�o�ʂ͂k�m�f���28���������C�f�s�k�̂b�n

�Q�r�o�ʂ͂k�m�f���52���������A�y���̂b�n�Q�r�o�ʂ͂k�m�f����32�����������Ƃ�����B���ɁA�f�s�k�͌y������

��15���������̂b�n�Q��r�o���邽�߁C�y��������C��������������R���Ɖ]����B�܂��V�R�K�X�������Ƃ���

�k�m�f�A�c�l�d����тf�s�k�̂R�҂̐����������r�����ꍇ�A�b�n�Q�̔r�o�ʂ̔�͐������̓V�R�K�X�̓����ʂ�

��ɑ������邽�߁A�c�l�d�̔R�������͂k�m�f���28�������A�f�s�k�̔R�������͂k�m�f���52�������Ȃ���̂Ɨ\�z��

���B

�@�����āALNG��DME�����GTL��3��ނ̂��ꂼ��̔R���̒P�ʔ��M�ʓ�����̐����ɕK�v�Ƃ����V�R�K�X��

���̗ʂ̔�́ALNG�FDME�FGTL��1.00�F1.28�F1.52�ƂȂ�ADME�����ɂ͂k�m�f�������28���������V�R�K�X������K

�v�Ƃ��A�f�s�k�����͂k�m�f�������52���������V�R�K�X������K�v�Ƃ���B���̌��ʁALNG�ADME�AGTL�̂R��ނ̂�

�ꂼ��̔R���Ńf�B�[�[���G���W�����^�]�������ɓ���̔M�����ʼn^�]�ł���Ɖ��肵���ꍇ�ɂ́ADME�͂k�m�f

���28���������V�R�K�X������A�f�s�k�͂k�m�f���52���������V�R�K�X������邱�ƂɂȂ�B���̂悤��LNG�A

DME�AGTL�̂��ꂼ��̔R�����f�B�[�[���G���W���œ���̔M�����ʼn^�]���邱�Ƃ��\�ł���ADME��GTL��

LNG�����i�i�ɓV�R�K�X������Q���R���ƈʒu�t���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

���̗ʂ̔�́ALNG�FDME�FGTL��1.00�F1.28�F1.52�ƂȂ�ADME�����ɂ͂k�m�f�������28���������V�R�K�X������K

�v�Ƃ��A�f�s�k�����͂k�m�f�������52���������V�R�K�X������K�v�Ƃ���B���̌��ʁALNG�ADME�AGTL�̂R��ނ̂�

�ꂼ��̔R���Ńf�B�[�[���G���W�����^�]�������ɓ���̔M�����ʼn^�]�ł���Ɖ��肵���ꍇ�ɂ́ADME�͂k�m�f

���28���������V�R�K�X������A�f�s�k�͂k�m�f���52���������V�R�K�X������邱�ƂɂȂ�B���̂悤��LNG�A

DME�AGTL�̂��ꂼ��̔R�����f�B�[�[���G���W���œ���̔M�����ʼn^�]���邱�Ƃ��\�ł���ADME��GTL��

LNG�����i�i�ɓV�R�K�X������Q���R���ƈʒu�t���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�܂��A�u�A���p�R����Well-to-Wheel�]���v�y���{�ɂ�����A���p�R�������iWell-to-Wheel�j�𒆐S�Ƃ�����������

�K�X�r�o�ʂɊւ��錤�����z�@����16�N11���@�g���^�����ԇ��@�݂��ُ�����ɋL�ڂ���Ă���DME��

GTL��Well-to-Tank�̃G�l���M�[�������V�R�K�X�⒴�ᗰ���y���i�����̊ܗL����0.0001�������ȉ��j�ɔ�r����

�啝�ɒႢ�B���̂��߁A�ȃG�l���M�[���������߂��Ă��錻�݂ɂ����ẮADME��GTL�́A��^�g���b�N�̔R��

�Ƃ��Ă͖��炩�Ɍ��ׂƍl������B�i�\�Q�Q�ƕ��j

�K�X�r�o�ʂɊւ��錤�����z�@����16�N11���@�g���^�����ԇ��@�݂��ُ�����ɋL�ڂ���Ă���DME��

GTL��Well-to-Tank�̃G�l���M�[�������V�R�K�X�⒴�ᗰ���y���i�����̊ܗL����0.0001�������ȉ��j�ɔ�r����

�啝�ɒႢ�B���̂��߁A�ȃG�l���M�[���������߂��Ă��錻�݂ɂ����ẮADME��GTL�́A��^�g���b�N�̔R��

�Ƃ��Ă͖��炩�Ɍ��ׂƍl������B�i�\�Q�Q�ƕ��j

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

���P�F�o�T�́A�u�A���p�R����Well-to-Wheel�]���v�y���{�ɂ�����A���p�R�������iWell-to-Wheel�j�𒆐S�Ƃ����������ʃK�X�r�o�ʂɊ�

���錤�����z�@����16�N11���@�g���^�����ԇ��@�݂��ُ����

���錤�����z�@����16�N11���@�g���^�����ԇ��@�݂��ُ����

���Q�F�o�T�́A�V�R�K�X��Ă�CNG��^�g���b�N�́A�d�ʎԔR���ɕs�K���̌��׃g���b�N�̃y�[�W

���R�F�o�T�́A�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W���@�����DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b

�N �̃y�[�W

�N �̃y�[�W

�@�ȏ�̐}�P�Ɏ������i�g�e�b���������������ʈψ���C����15�N�x�u�i�g�e�b���������������ʁv���ԕ��C��

�c�@�l�@���{�����Ԍ������C����16�N3���j�̃f�[�^��A�\�Q�Ɏ������u�A���p�R����Well-to-Wheel�]���v�y���{��

������A���p�R�������iWell-to-Wheel�j�𒆐S�Ƃ����������ʃK�X�r�o�ʂɊւ��錤�����z�@����16�N11���@

�g���^�����ԇ��@�݂��ُ�����̃f�[�^������ƁA��^�g���b�N�̔R����DME��p�����ꍇ�́A��^�g���b�N��

�y����p����ꍇ�ɔ�ׁA�G�l���M�[������30���ȏ���Q��邱�Ƃ��M���̂���g�D�E�c�̂̕���16�N�i��

2003�N�j�̕��Ɍ��\����Ă���B���������āA�펯�ɂ���w�ҁE���Ƃ́A����16�N�̎��_�ɂ����Ċ��ɏȎ�

���E�ȃG�l���M�[�����߂��Ă��錻�ݎЉ�ɂ����đ�^�f�B�[�[���g���b�N�̔R���Ƃ���DME�����i�ł��邱�Ƃ�

�������Ă��锤�ł���B

�c�@�l�@���{�����Ԍ������C����16�N3���j�̃f�[�^��A�\�Q�Ɏ������u�A���p�R����Well-to-Wheel�]���v�y���{��

������A���p�R�������iWell-to-Wheel�j�𒆐S�Ƃ����������ʃK�X�r�o�ʂɊւ��錤�����z�@����16�N11���@

�g���^�����ԇ��@�݂��ُ�����̃f�[�^������ƁA��^�g���b�N�̔R����DME��p�����ꍇ�́A��^�g���b�N��

�y����p����ꍇ�ɔ�ׁA�G�l���M�[������30���ȏ���Q��邱�Ƃ��M���̂���g�D�E�c�̂̕���16�N�i��

2003�N�j�̕��Ɍ��\����Ă���B���������āA�펯�ɂ���w�ҁE���Ƃ́A����16�N�̎��_�ɂ����Ċ��ɏȎ�

���E�ȃG�l���M�[�����߂��Ă��錻�ݎЉ�ɂ����đ�^�f�B�[�[���g���b�N�̔R���Ƃ���DME�����i�ł��邱�Ƃ�

�������Ă��锤�ł���B

�@����A�\�Q�Ɏ������悤�ɁA��^�g���b�N�̃G���W����DDF�G���W���i�y�����Ό^�V�R�K�X�G���W���j���̗p�����ꍇ

�ɂ́A�y����R���ɗp�����ꍇ�̑�^�g���b�N�Ɠ�����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[�����ő�^�g���b�N���^�s�ł�

�邱�Ƃ́A�M�҂̘_���y�����ԋZ�p��w�p�u����O���WNo.71-00�i2000�N5���j �u323�@���^�g���b�N�pECOS-DDF�@

�V�R�K�X�G���W���̊J���@�v�i20005001�j �i�咘�ҁF�Γc�j�z�ɂ����ĕ����P�R�N�i2000�N�j�ɔ��\���Ă���B��������

�āA�����P�U�N�i��2003�N�j�̎��_�ɂ����āA��^�g���b�N�̒E�Ζ��̎�i�Ƃ��ẮADME�����i�ł��邱�Ƃ����m��

���Ă����ɁA���ɂ��̎��_�ł́A�y���f�B�[�[���̃g���b�N���u�E�Ζ����v����Ѣ��Y�f���i��CO2�̍팸�j������

�ł���DDF�G���W���i��DDF�g���b�N�j�̋Z�p�����݂��Ă���̂ł���B

�ɂ́A�y����R���ɗp�����ꍇ�̑�^�g���b�N�Ɠ�����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[�����ő�^�g���b�N���^�s�ł�

�邱�Ƃ́A�M�҂̘_���y�����ԋZ�p��w�p�u����O���WNo.71-00�i2000�N5���j �u323�@���^�g���b�N�pECOS-DDF�@

�V�R�K�X�G���W���̊J���@�v�i20005001�j �i�咘�ҁF�Γc�j�z�ɂ����ĕ����P�R�N�i2000�N�j�ɔ��\���Ă���B��������

�āA�����P�U�N�i��2003�N�j�̎��_�ɂ����āA��^�g���b�N�̒E�Ζ��̎�i�Ƃ��ẮADME�����i�ł��邱�Ƃ����m��

���Ă����ɁA���ɂ��̎��_�ł́A�y���f�B�[�[���̃g���b�N���u�E�Ζ����v����Ѣ��Y�f���i��CO2�̍팸�j������

�ł���DDF�G���W���i��DDF�g���b�N�j�̋Z�p�����݂��Ă���̂ł���B

�@���āA�O�q�̂c�l�d��f�s�k�Ɋ֘A������ƁE�c�̂����\���Ă���\�P�́u�f�B�[�[���R���Ƃ��Ă�DME��GTL�̓�

���v���������́ADME�Ƃf�s�k�̓f�B�[�[���G���W���ɂƂ��Ē���Q�ŃN���[���ȗ��z�I�Ȏ�����̒E�Ζ��R���ƌ�

���Ă��ߌ��ł͂Ȃ��悤�Ɏv����B�������A�}�Q�u�̌@�E�����H�����܂߂����M�ʓ�����̔R����CO2�r�o�̔�

�iLNG��j�v������ƁADME�̂b�n�Q�̔r�o�ʂ͂k�m�f����32���������A�f�s�k�̂b�n�Q�r�o�ʂ͂k�m�f���52��������

���Ƃ���A���Ƀf�B�[�[���G���W�����V�R�K�X�i���b�m�f�܂��͂k�m�f�j��R���ɂ��ĉ^�]�ł���̂ł���ADME�Ƃf�s

�k�̓G�l���M�[������Q��Ăb�n�Q���ʂɔr�o���锽�Љ�I�ȃf�B�[�[���G���W���̔R���ƒf�肷�邱�Ƃ��ł�

�邾�낤�B�����Ŗ��ƂȂ邱�Ƃ́A�f�B�[�[���G���W�����y���ɗ��Ȃ��M�����œV�R�K�X�i���b�m�f�܂��͂k�m�f�j

��p���ĉ^�]���邱�Ƃ��ł��邩�ۂ��ł���B

���v���������́ADME�Ƃf�s�k�̓f�B�[�[���G���W���ɂƂ��Ē���Q�ŃN���[���ȗ��z�I�Ȏ�����̒E�Ζ��R���ƌ�

���Ă��ߌ��ł͂Ȃ��悤�Ɏv����B�������A�}�Q�u�̌@�E�����H�����܂߂����M�ʓ�����̔R����CO2�r�o�̔�

�iLNG��j�v������ƁADME�̂b�n�Q�̔r�o�ʂ͂k�m�f����32���������A�f�s�k�̂b�n�Q�r�o�ʂ͂k�m�f���52��������

���Ƃ���A���Ƀf�B�[�[���G���W�����V�R�K�X�i���b�m�f�܂��͂k�m�f�j��R���ɂ��ĉ^�]�ł���̂ł���ADME�Ƃf�s

�k�̓G�l���M�[������Q��Ăb�n�Q���ʂɔr�o���锽�Љ�I�ȃf�B�[�[���G���W���̔R���ƒf�肷�邱�Ƃ��ł�

�邾�낤�B�����Ŗ��ƂȂ邱�Ƃ́A�f�B�[�[���G���W�����y���ɗ��Ȃ��M�����œV�R�K�X�i���b�m�f�܂��͂k�m�f�j

��p���ĉ^�]���邱�Ƃ��ł��邩�ۂ��ł���B

�@����ɂ��ĕM�҂́u�\�ł���v�Ɗm�M���Ă���B�܂�u�f�B�[�[���G���W�����y���ɗ��Ȃ��M�����œV�R�K

�X�i���b�m�f�܂��͂k�m�f�j��p���ĉ^�]���邱�Ƃ��ł���v�ƒf���������̂ł���B�]���̌y����R���Ƃ���f�B�[�[

���G���W���Ɠ����̔M�����œV�R�K�X�i�b�m�f�܂��͂k�m�f�j��p���ĉ^�]���邱�Ƃ��\�ȃG���W�����f�B�[�[���f

���A���t���G���G���W���i�c�c�e�G���W���j�ł���B���̂c�c�e�G���W���́A�R�Ď����Ƀp�C���b�g���˂����y�������k��

�Ȓ������A���̎��Ȓ��̉Ή��ŔR�Ď����ɋ���������R���̓V�R�K�X��R�Ă����ĉ^�]����G���W���ł�

��B�c�c�e�G���W���̓g���b�N�p�G���W���Ƃ��Ă͓��{�ł͓���݂͖������A���Ăł͎s�̂��ꂽ���т͊F���ł͂�

���B���̂c�c�e�G���W���́A�u�f�B�[�[���Ɠ������k��v�Ŋ��u�z�C�i��ق������v�@�\�̂��߁A�f�B�[�[���Ɠ�����

�M�����ʼn^�]�ł��邱�Ƃ̓G���W���T�C�N�����_��������R�̂��Ƃł���B

�X�i���b�m�f�܂��͂k�m�f�j��p���ĉ^�]���邱�Ƃ��ł���v�ƒf���������̂ł���B�]���̌y����R���Ƃ���f�B�[�[

���G���W���Ɠ����̔M�����œV�R�K�X�i�b�m�f�܂��͂k�m�f�j��p���ĉ^�]���邱�Ƃ��\�ȃG���W�����f�B�[�[���f

���A���t���G���G���W���i�c�c�e�G���W���j�ł���B���̂c�c�e�G���W���́A�R�Ď����Ƀp�C���b�g���˂����y�������k��

�Ȓ������A���̎��Ȓ��̉Ή��ŔR�Ď����ɋ���������R���̓V�R�K�X��R�Ă����ĉ^�]����G���W���ł�

��B�c�c�e�G���W���̓g���b�N�p�G���W���Ƃ��Ă͓��{�ł͓���݂͖������A���Ăł͎s�̂��ꂽ���т͊F���ł͂�

���B���̂c�c�e�G���W���́A�u�f�B�[�[���Ɠ������k��v�Ŋ��u�z�C�i��ق������v�@�\�̂��߁A�f�B�[�[���Ɠ�����

�M�����ʼn^�]�ł��邱�Ƃ̓G���W���T�C�N�����_��������R�̂��Ƃł���B

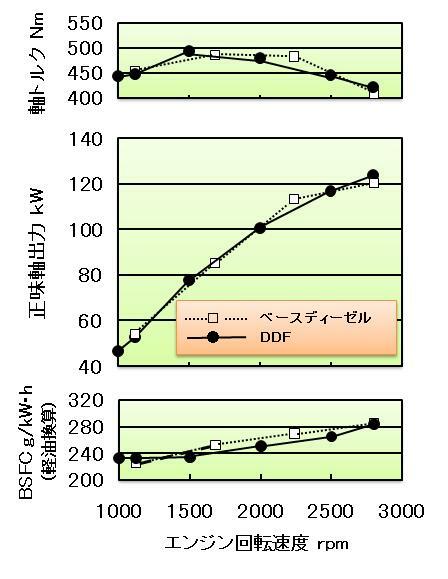

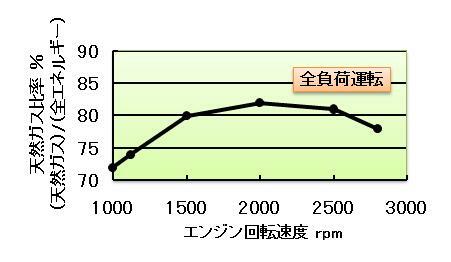

�@�}�R�́A�����U6�g�g1-�b�f�B�[�[���G���W���i�ߋ��U�C���A8.266���b�g���j�����������c�c�e�G���W���̑S���א��\��

���ł���B���̐}�R���c�c�e�G���W���̑S�����ɂ�����o�́A�g���N����єR��x�[�X�f�B�[�[���Ƃقړ�����

���邱�Ƃ���A�V�R�K�X�i���b�m�f�܂��͂k�m�f�j��p���ĉ^�]����c�c�e�G���W���͏]���̌y����R���Ƃ���f�B�[�[

���G���W���Ƃقړ����̔M�����ʼn^�]�ł��邱�Ƃ��\���ɔ[���ł����ł��낤�B�������A�}4�͑S�����̓V�R�K�X

�䗦���������悤�ɁA���̂c�c�e�G���W���̑S�����̓V�R�K�X�䗦��80���O��ł���A�c�c�e�G���W���ł͔R����

�S�ʂ��V�R�K�X�ł͂Ȃ��Ƃ̏����������̂́A���̃G���W���̋@�\���猩�Ēv�����̖������Ƃł���B

���ł���B���̐}�R���c�c�e�G���W���̑S�����ɂ�����o�́A�g���N����єR��x�[�X�f�B�[�[���Ƃقړ�����

���邱�Ƃ���A�V�R�K�X�i���b�m�f�܂��͂k�m�f�j��p���ĉ^�]����c�c�e�G���W���͏]���̌y����R���Ƃ���f�B�[�[

���G���W���Ƃقړ����̔M�����ʼn^�]�ł��邱�Ƃ��\���ɔ[���ł����ł��낤�B�������A�}4�͑S�����̓V�R�K�X

�䗦���������悤�ɁA���̂c�c�e�G���W���̑S�����̓V�R�K�X�䗦��80���O��ł���A�c�c�e�G���W���ł͔R����

�S�ʂ��V�R�K�X�ł͂Ȃ��Ƃ̏����������̂́A���̃G���W���̋@�\���猩�Ēv�����̖������Ƃł���B

�@���̂悤�ɂc�c�e�G���W���́A�O�q�ʼn��肵���u�f�B�[�[���G���W�����V�R�K�X�i���b�m�f�܂��͂k�m�f�j��R���ɂ���

�^�]�ł���v�̖�����������邱�Ƃ��\�ł���B���������āA����A�V�R�K�X�������Ƃ��đ��ʂ̔M�G�l���M�[��

����č��������DME�Ƃf�s�k���f�B�[�[���g���b�N�̔R���Ɏg�p����{���i����邱�Ƃɂ��A�u�G�l���M�[

�����̘Q��v�Ɓu���ʂ̂b�n�Q�r�o�ɂ��n�����̈����v�������N���������s�͐�ɔ�����ׂ��ł���B

�^�]�ł���v�̖�����������邱�Ƃ��\�ł���B���������āA����A�V�R�K�X�������Ƃ��đ��ʂ̔M�G�l���M�[��

����č��������DME�Ƃf�s�k���f�B�[�[���g���b�N�̔R���Ɏg�p����{���i����邱�Ƃɂ��A�u�G�l���M�[

�����̘Q��v�Ɓu���ʂ̂b�n�Q�r�o�ɂ��n�����̈����v�������N���������s�͐�ɔ�����ׂ��ł���B

�@���̂悤�ɁA�c�c�e�G���W���ł̓p�C���b�g���˂̌y�����K�v�ƂȂ邪�A�y����R���Ƃ���f�B�[�[���Ƃقړ�����

�M�����Ŏ�R���ɓV�R�K�X��p���ĉ^�]�ł��邱�Ƃ������ł���B���̂Ƃ���A�y����R���Ƃ���f�B�[�[���Ƃق�

�����̔M�����ʼn^�]���\�ȃG���W���́A�c�c�e�G���W���ȊO�ɂ͌�������Ȃ��B���̂c�c�e�G���W���ɂ��ďڍ�

��m�肽�����́A�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W���̃y�[�W����������������A�c�c�e�G

���W���̍\���E�쓮�Ƌ��ɁA�c�c�e�G���W���̓�����ǂ��������Ă��������邾�낤�B�c�c�e�G���W���ł̓p�C���b�g����

����⏕�R���̌y���Ǝ�R���̓V�R�K�X�i�b�m�f�܂��͂k�m�f�j�̂Q��ނ̔R����K�v�Ƃ���ώG���͂���B�������A

�y����R���Ƃ���f�B�[�[���G���W���Ɠ����̔M�����Ŏ�R���ɒE�Ζ��̓V�R�K�X�i�b�m�f�܂��͂k�m�f�j��p���ĉ^

�]�ł��邱�Ƃ��ő�̓����ł���A�����b�g�ł���B�����āA�����A�y���ɂf�s�k���������ăf�B�[�[���g���b�N�̒E�Ζ�

��}���i�Ƃ��Č�������Ă��邱�Ƃ��l����A�p�C���b�g���˂̌y���̎��Ȓ��Ŏ�R���̓V�R�K�X��R�Ă�

����c�c�e�G���W�����E�Ζ��̎�i�Ƃ��ėL���ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B

�M�����Ŏ�R���ɓV�R�K�X��p���ĉ^�]�ł��邱�Ƃ������ł���B���̂Ƃ���A�y����R���Ƃ���f�B�[�[���Ƃق�

�����̔M�����ʼn^�]���\�ȃG���W���́A�c�c�e�G���W���ȊO�ɂ͌�������Ȃ��B���̂c�c�e�G���W���ɂ��ďڍ�

��m�肽�����́A�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W���̃y�[�W����������������A�c�c�e�G

���W���̍\���E�쓮�Ƌ��ɁA�c�c�e�G���W���̓�����ǂ��������Ă��������邾�낤�B�c�c�e�G���W���ł̓p�C���b�g����

����⏕�R���̌y���Ǝ�R���̓V�R�K�X�i�b�m�f�܂��͂k�m�f�j�̂Q��ނ̔R����K�v�Ƃ���ώG���͂���B�������A

�y����R���Ƃ���f�B�[�[���G���W���Ɠ����̔M�����Ŏ�R���ɒE�Ζ��̓V�R�K�X�i�b�m�f�܂��͂k�m�f�j��p���ĉ^

�]�ł��邱�Ƃ��ő�̓����ł���A�����b�g�ł���B�����āA�����A�y���ɂf�s�k���������ăf�B�[�[���g���b�N�̒E�Ζ�

��}���i�Ƃ��Č�������Ă��邱�Ƃ��l����A�p�C���b�g���˂̌y���̎��Ȓ��Ŏ�R���̓V�R�K�X��R�Ă�

����c�c�e�G���W�����E�Ζ��̎�i�Ƃ��ėL���ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B

�@�����āA�c�c�e�G���W���ł́ADDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �ɏڍׂɋL�q�����悤

�ɁA�����̍H�v���s�����Ƃɂ���c�c�e�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�Ƃ��݂��ɐ�ւ����\�ȃf���A���^�]���[�h

�̋@�\���������邱�Ƃ��\�ł���B��ɓs�s�Ԃ̉ݕ��A���Ɏg�p�����f�B�[�[����^�g���b�N�͏�ɓ��{�S��

�̂ǂ��ł��^�s�ł��邱�Ƃ��K�v�ł��邪�A�f���A���^�]���[�h�̂c�c�e��^�g���b�N�́A�b�m�f�X�^���h�̐ݒu��

�ꂽ�n��ł͂c�c�e�G���W���ő��s�����C�V�R�K�X�̕⋋������Ȓn��ł̓f�B�[�[���G���W���ő��s����

�邱�Ƃ��\�ł���B���������āC�f���A���^�]���[�h�̋@�\�������DDF��^�g���b�N��V���Ɏ��p�������ꍇ��

�́C�y���ƓV�R�K�X�p���Ȃ�����{�S���ɉݕ���A�����邱�Ƃ��ł��邽�߁A�䂪���̉ݕ��A������ɂ�����

��^�g���b�N�̕���ł̒E�Ζ���e�ՂɎ��������邱�Ƃ��\�ł���B�������A�o�ώY�ƏȂ́u�V�E���ƃG�l���M�[

�헪�v�i2006�N5���j�ɂ͂c�c�e�G���W������^�g���b�N�A����̒E�Ζ��̋Z�p���ɋ������Ă��Ȃ��B���̗��R

�́A�c�c�e�G���W���̌����J���ɂ��Ă̒m����o�������Ȃ����{�̃g���b�N���[�J�[�A�����@�ւ���ё�w�̐��

�ƁE�w�҂́A�c�c�e�G���W���̒m�����R�����ɂ�������炸�A�ނ炪�����DDF�G���W���̌��_�����グ�Ď��M

���X��DDF�G���W����ᔻ���Ă��邽�߂ł͂Ȃ����낤���B ���̂��ߑ����̓��{�l�́A���{���\����悤�ȃf�B�[

�[���G���W���̐��ƁE�w�҂ɂ��DDF�G���W���̔ᔻ���^�������������A���̂܂ܐM���Ă��܂��Ă���悤�ɍl��

����B�ǂ����悤���Ȃ����Ƃł��邪�A����A�킪���ɂ������^�g���b�N�̊����\�����サ�Ă�����ł́A�ɂ߂�

�c�O�Ȃ��Ƃł���

�ɁA�����̍H�v���s�����Ƃɂ���c�c�e�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�Ƃ��݂��ɐ�ւ����\�ȃf���A���^�]���[�h

�̋@�\���������邱�Ƃ��\�ł���B��ɓs�s�Ԃ̉ݕ��A���Ɏg�p�����f�B�[�[����^�g���b�N�͏�ɓ��{�S��

�̂ǂ��ł��^�s�ł��邱�Ƃ��K�v�ł��邪�A�f���A���^�]���[�h�̂c�c�e��^�g���b�N�́A�b�m�f�X�^���h�̐ݒu��

�ꂽ�n��ł͂c�c�e�G���W���ő��s�����C�V�R�K�X�̕⋋������Ȓn��ł̓f�B�[�[���G���W���ő��s����

�邱�Ƃ��\�ł���B���������āC�f���A���^�]���[�h�̋@�\�������DDF��^�g���b�N��V���Ɏ��p�������ꍇ��

�́C�y���ƓV�R�K�X�p���Ȃ�����{�S���ɉݕ���A�����邱�Ƃ��ł��邽�߁A�䂪���̉ݕ��A������ɂ�����

��^�g���b�N�̕���ł̒E�Ζ���e�ՂɎ��������邱�Ƃ��\�ł���B�������A�o�ώY�ƏȂ́u�V�E���ƃG�l���M�[

�헪�v�i2006�N5���j�ɂ͂c�c�e�G���W������^�g���b�N�A����̒E�Ζ��̋Z�p���ɋ������Ă��Ȃ��B���̗��R

�́A�c�c�e�G���W���̌����J���ɂ��Ă̒m����o�������Ȃ����{�̃g���b�N���[�J�[�A�����@�ւ���ё�w�̐��

�ƁE�w�҂́A�c�c�e�G���W���̒m�����R�����ɂ�������炸�A�ނ炪�����DDF�G���W���̌��_�����グ�Ď��M

���X��DDF�G���W����ᔻ���Ă��邽�߂ł͂Ȃ����낤���B ���̂��ߑ����̓��{�l�́A���{���\����悤�ȃf�B�[

�[���G���W���̐��ƁE�w�҂ɂ��DDF�G���W���̔ᔻ���^�������������A���̂܂ܐM���Ă��܂��Ă���悤�ɍl��

����B�ǂ����悤���Ȃ����Ƃł��邪�A����A�킪���ɂ������^�g���b�N�̊����\�����サ�Ă�����ł́A�ɂ߂�

�c�O�Ȃ��Ƃł���

�@���̂悤�ɁA���{�̃g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���Z�p�҂͎��g���c�c�e�G���W���̌����J���̌o�����قƂ�ǖ�

���B����ɂ�������炸�A���{�ł͂c�c�e�G���W�����ے肳��Ă��邱�Ƃ́A��^�g���b�N�́uCO�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v

�̗L���Ȏ�i������̂ċ����Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł���B���̂悤��������o���Ă��邱�Ƃ𗝉������A��^�g

���b�N�́uCO�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�ɂ��ĉ��炩�̕���������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����{�̎w���I����̊w�҂Ɛ���

�̐l�B�́A�k�đ嗤�Ɠ��l�ȁu�c�l�d�Ƃf�s�k�ɂ���ĒE�Ζ�����������v�Ɖ]���l���������̂܂ܗA�����A�u���{�ł�

�c�l�d�Ƃf�s�k�ɂ���ĒE�Ζ�����������v�Ǝ咣����Ă���̂ł���B �����āA���̎咣�̍ۂɂ́A�ʏ�AD�l�d��

Well to Wheel��CO�Q�팸�ɂ͉��̌��ʂ������A�����Ăf�s�k�͌y���ɔ�ׂ�Well to Wheel��CO�Q�����������邱��

�ɂ��Ă͖������A�S�����y����Ȃ��̂ł���B�����̊w�ҁE���Ƃ��A���̂悤�ȕЎ藎���Ƃ��l������u���{��

���c�l�d�Ƃf�s�k�ɂ���ĒE�Ζ�����������v���ƂX�Ǝ咣����Ă��邱�Ƃɂ��āA�M�҂ɂ͗���������̂���

��B

���B����ɂ�������炸�A���{�ł͂c�c�e�G���W�����ے肳��Ă��邱�Ƃ́A��^�g���b�N�́uCO�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v

�̗L���Ȏ�i������̂ċ����Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł���B���̂悤��������o���Ă��邱�Ƃ𗝉������A��^�g

���b�N�́uCO�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�ɂ��ĉ��炩�̕���������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����{�̎w���I����̊w�҂Ɛ���

�̐l�B�́A�k�đ嗤�Ɠ��l�ȁu�c�l�d�Ƃf�s�k�ɂ���ĒE�Ζ�����������v�Ɖ]���l���������̂܂ܗA�����A�u���{�ł�

�c�l�d�Ƃf�s�k�ɂ���ĒE�Ζ�����������v�Ǝ咣����Ă���̂ł���B �����āA���̎咣�̍ۂɂ́A�ʏ�AD�l�d��

Well to Wheel��CO�Q�팸�ɂ͉��̌��ʂ������A�����Ăf�s�k�͌y���ɔ�ׂ�Well to Wheel��CO�Q�����������邱��

�ɂ��Ă͖������A�S�����y����Ȃ��̂ł���B�����̊w�ҁE���Ƃ��A���̂悤�ȕЎ藎���Ƃ��l������u���{��

���c�l�d�Ƃf�s�k�ɂ���ĒE�Ζ�����������v���ƂX�Ǝ咣����Ă��邱�Ƃɂ��āA�M�҂ɂ͗���������̂���

��B

�@�č��⒆���i=China=�x�߁j�̂悤�ȍL��ȑ嗤�̍��ł͍��y�S�̂ɓV�R�K�X�i�k�m�f�ł��ǂ��j�������ł��Ȃ���

�ł́A���ꂼ��̍��y�S�̂̉ݕ��A����DDF�g���b�N���g�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ͖��炩���B���̂��ߕč���

�����ł̓f�B�[�[���g���b�N�̒E�Ζ��̔R���ɂ͂c�l�d��f�s�k�ɗ��炴��Ȃ����Ƃ͖����ł���B���ɐΖ��s�[

�N�̎�����}�����ɂ�������炸�o�ϔ��W�ɂ���đ�ʂ̐Ζ��A�����ɓ]���������ł́A����̃g���b�N�A����

����ɑΉ����čs�����߂ɂ͂c�l�d��f�s�k�ɗ��炴��Ȃ��ɂȂ����B�����Œ����́uLPG�Ɠ����Ɉ�

����DME�v��u�y���Ɠ����Ɉ�����GTL�v�ɒ��ڂ���DME��GTL�̐����ݔ��̓����Ɉӗ~��R�₵�Ă���悤���B��

���⒆���̂悤�ȑ嗤�̍����g���b�N�p�R���Ɂu�c�l�d�Ƃf�s�k�ɂ���ĒE�Ζ�����������v�Ǝ咣����̂͗��ɓK��

�Ă���Ǝv�����A�����̍��ƈقȂ��������̓��{�ł̃g���b�N�̒E�Ζ��R���ɂc�l�d��f�s�k�̓������j��������

��Ă��邱�Ƃɂ��Ă͍������ɖR�����A�^�₪����Ǝv���Ă���B

�ł́A���ꂼ��̍��y�S�̂̉ݕ��A����DDF�g���b�N���g�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ͖��炩���B���̂��ߕč���

�����ł̓f�B�[�[���g���b�N�̒E�Ζ��̔R���ɂ͂c�l�d��f�s�k�ɗ��炴��Ȃ����Ƃ͖����ł���B���ɐΖ��s�[

�N�̎�����}�����ɂ�������炸�o�ϔ��W�ɂ���đ�ʂ̐Ζ��A�����ɓ]���������ł́A����̃g���b�N�A����

����ɑΉ����čs�����߂ɂ͂c�l�d��f�s�k�ɗ��炴��Ȃ��ɂȂ����B�����Œ����́uLPG�Ɠ����Ɉ�

����DME�v��u�y���Ɠ����Ɉ�����GTL�v�ɒ��ڂ���DME��GTL�̐����ݔ��̓����Ɉӗ~��R�₵�Ă���悤���B��

���⒆���̂悤�ȑ嗤�̍����g���b�N�p�R���Ɂu�c�l�d�Ƃf�s�k�ɂ���ĒE�Ζ�����������v�Ǝ咣����̂͗��ɓK��

�Ă���Ǝv�����A�����̍��ƈقȂ��������̓��{�ł̃g���b�N�̒E�Ζ��R���ɂc�l�d��f�s�k�̓������j��������

��Ă��邱�Ƃɂ��Ă͍������ɖR�����A�^�₪����Ǝv���Ă���B

�@���̗��R�́A���{�͓����̂��ߍ����̂قڑS��łk�m�f��A������k�m�f�����n������A���{�S���łk�m�f��e

�Ղɓ���ł��邽�߁A������b�m�f�i�V�R�K�X�j�ɂ��ăg���b�N�ɋ������邱�Ƃ��\�ł���A���̂b�m�f�i�V�R�K�X�j���c

�c�e�g���b�N�ɋ������Ăc�c�e�g���b�N�ʼnݕ��A���̔R���Ɏg�p�ł��錻�S����������Ă��邱�Ƃ��B�����_�Ŋ���

���{�͂ڍ����̑S��ɓV�R�K�X�i�k�m�f�j�������ł��鍑�ł��邪�A�K�v�ȏꏊ��CNG�X�^���h��ݒu����DDF�g���b

�N��CNG����������̐��𐮂��邱�Ƃ͉\�ł���B�������č��⒆���ł͍��y�̑S��ɓV�R�K�X�i�k�m�f�j������

���邱�Ƃ͍���ł��邽�߂ɕč��⒆���̃f�B�[�[���g���b�N�̒E�Ζ��ɂ͂c�l�d�Ƃf�s�k���g�킴��Ȃ��̂�

����ł���B���̂悤�ɁA���{�̃f�B�[�[���g���b�N�̒E�Ζ��ɂ͓V�R�K�X�i�k�m�f�ł��ǂ��j��p���邱�Ƃ��\�ȓ�

��ȍ��ł��邱�Ƃ�[���F������K�v������B

�Ղɓ���ł��邽�߁A������b�m�f�i�V�R�K�X�j�ɂ��ăg���b�N�ɋ������邱�Ƃ��\�ł���A���̂b�m�f�i�V�R�K�X�j���c

�c�e�g���b�N�ɋ������Ăc�c�e�g���b�N�ʼnݕ��A���̔R���Ɏg�p�ł��錻�S����������Ă��邱�Ƃ��B�����_�Ŋ���

���{�͂ڍ����̑S��ɓV�R�K�X�i�k�m�f�j�������ł��鍑�ł��邪�A�K�v�ȏꏊ��CNG�X�^���h��ݒu����DDF�g���b

�N��CNG����������̐��𐮂��邱�Ƃ͉\�ł���B�������č��⒆���ł͍��y�̑S��ɓV�R�K�X�i�k�m�f�j������

���邱�Ƃ͍���ł��邽�߂ɕč��⒆���̃f�B�[�[���g���b�N�̒E�Ζ��ɂ͂c�l�d�Ƃf�s�k���g�킴��Ȃ��̂�

����ł���B���̂悤�ɁA���{�̃f�B�[�[���g���b�N�̒E�Ζ��ɂ͓V�R�K�X�i�k�m�f�ł��ǂ��j��p���邱�Ƃ��\�ȓ�

��ȍ��ł��邱�Ƃ�[���F������K�v������B

�@����A���{�ł͓V�R�K�X�i�k�m�f�ł��ǂ��j�p����c�c�e�g���b���ʂɓ������邱�Ƃɂ���āA�f�B�[�[���g���b�N

�̒E�Ζ����������A�b�n�Q�r�o�̍팸��G�l���M�[�����̗L�����p�ɍő�̌��ʂ����邱�ƂɂȂ邾�낤�B��

���̐�i����LNG������n���[���������{�ł́A�c�c�e�g���b�N�̓����ɂ���āo�E�Ζ��v��}��u�b�n�Q�r�o

�̍팸�v�A�u�G�l���M�[�����̗L�����p�ɂ��R���R�X�g�̍팸�v���������邱�Ƃ��\�ƍl������B����ɂ���

����炸�A�o�ώY�ƏȂ́u�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�i2006�N5���j���������A�g���b�N�̔R���Ɂu�b�n�Q�r�o�̑����v

�Ɓu�G�l���M�[�����̘Q��v�������c�l�d�Ƃf�s�k�̓����𐄂��i�߂���j�̂悤�ł��邪�A����ɂ��ĕM�҂͕s�v

�c�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B

�̒E�Ζ����������A�b�n�Q�r�o�̍팸��G�l���M�[�����̗L�����p�ɍő�̌��ʂ����邱�ƂɂȂ邾�낤�B��

���̐�i����LNG������n���[���������{�ł́A�c�c�e�g���b�N�̓����ɂ���āo�E�Ζ��v��}��u�b�n�Q�r�o

�̍팸�v�A�u�G�l���M�[�����̗L�����p�ɂ��R���R�X�g�̍팸�v���������邱�Ƃ��\�ƍl������B����ɂ���

����炸�A�o�ώY�ƏȂ́u�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�i2006�N5���j���������A�g���b�N�̔R���Ɂu�b�n�Q�r�o�̑����v

�Ɓu�G�l���M�[�����̘Q��v�������c�l�d�Ƃf�s�k�̓����𐄂��i�߂���j�̂悤�ł��邪�A����ɂ��ĕM�҂͕s�v

�c�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B

�@���āA����ł́A�g���b�N���[�J�[��c�l�d�E�f�s�k�̊֘A��ƁE�c�̂́A�O�q�̕\�P�Ɏ������悤�ȁuDME�Ƃf�s�k���f�B

�[�[���G���W���̔R�ĂɓK�����D�ꂽ�������������R���ł���v���Ƃ��������A�c�l�d�E�f�s�k�̊֘A��ƁE�c�̂̓C

���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W���ł́uDME�Ƃf�s�k���f�B�[�[���G���W���ɂƂ��Ē���Q�ŃN���[���ȗ��z�I�Ȏ�����

�̒E�Ζ��R���ł���v���Ƃ�ɃA�s�[�����Ă���悤���B�����āA�c�l�d��f�s�k�Ɋ֘A������ƁE�c�̂̃z�[���y

�[�W�ł́ADME�Ƃf�s�k�����ꂼ��̔R���̐������ɔM���Ƃ��đ��ʂ̓V�R�K�X������邱�Ƃɂ��Ă͂قƂ��

�L�ڂ��Ă��Ȃ��悤���BDME�Ƃf�s�k�����ꂼ��̐����ߒ��ʼn��M�ɔ�₵���V�R�K�X����r�o���ꂽ�b�n�Q�����Z

���Čv�Z�����c�l�d�܂��͂f�s�k�̔��M�ʓ�����̂b�n�Q�r�o�ʂ́A�����̓V�R�K�X���啝�ɑ������邱�Ƃ͓��R

�ł���B�O�q�̐}�Q�Ɏ������悤�ɁA�c�l�d�̂b�n�Q�r�o�ʂ��k�m�f�i�t���V�R�K�X�j���30����������A�f�s�k�̂b�n�Q�r

�o�ʂ��k�m�f�i�t���V�R�K�X�j���50�����������r�o���鎖���ɂ͂��ẮA�c�l�d��f�s�k�Ɋ֘A������ƁE�c�̂̃z

�[���y�[�W�ł́A���y����Ă��Ȃ��悤�ł���B

�[�[���G���W���̔R�ĂɓK�����D�ꂽ�������������R���ł���v���Ƃ��������A�c�l�d�E�f�s�k�̊֘A��ƁE�c�̂̓C

���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W���ł́uDME�Ƃf�s�k���f�B�[�[���G���W���ɂƂ��Ē���Q�ŃN���[���ȗ��z�I�Ȏ�����

�̒E�Ζ��R���ł���v���Ƃ�ɃA�s�[�����Ă���悤���B�����āA�c�l�d��f�s�k�Ɋ֘A������ƁE�c�̂̃z�[���y

�[�W�ł́ADME�Ƃf�s�k�����ꂼ��̔R���̐������ɔM���Ƃ��đ��ʂ̓V�R�K�X������邱�Ƃɂ��Ă͂قƂ��

�L�ڂ��Ă��Ȃ��悤���BDME�Ƃf�s�k�����ꂼ��̐����ߒ��ʼn��M�ɔ�₵���V�R�K�X����r�o���ꂽ�b�n�Q�����Z

���Čv�Z�����c�l�d�܂��͂f�s�k�̔��M�ʓ�����̂b�n�Q�r�o�ʂ́A�����̓V�R�K�X���啝�ɑ������邱�Ƃ͓��R

�ł���B�O�q�̐}�Q�Ɏ������悤�ɁA�c�l�d�̂b�n�Q�r�o�ʂ��k�m�f�i�t���V�R�K�X�j���30����������A�f�s�k�̂b�n�Q�r

�o�ʂ��k�m�f�i�t���V�R�K�X�j���50�����������r�o���鎖���ɂ͂��ẮA�c�l�d��f�s�k�Ɋ֘A������ƁE�c�̂̃z

�[���y�[�W�ł́A���y����Ă��Ȃ��悤�ł���B

�@�c�l�d��f�s�k�Ɋ֘A������ƁE�c�̂̃z�[���y�[�W�ŁA�c�l�d��f�s�k�̗ǂ����ʂ����������A�����ʂɑ��Ă͈�

���I�ɐG��Ă��Ȃ��Ƃ���Ζ��_�̉B���Ƃ��l����ꂻ�����B���̂悤�ȏ������z�[���y�[�W�̏��

�M�҂̌������Ƃ��ẮA�u�C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�Ŏ�y�ɓ��肵���������ՂɐM����l�͔n�����Ƃ��A�^

���̏�������Ύ������g�̒m�����ď��̎�̑I��������Ηǂ��v�Ɖ]�����Ƃł��낤���B�������x

�����҂������Ƃ��銴�o���B�@�l�E�l�̋�ʖ����A�������i�Љ�I�ȋK�͂�ǐS�j�̌��@�����z�[���y�[�W�̏�

�M�҂ɂ͍��������̂ł���B

���I�ɐG��Ă��Ȃ��Ƃ���Ζ��_�̉B���Ƃ��l����ꂻ�����B���̂悤�ȏ������z�[���y�[�W�̏��

�M�҂̌������Ƃ��ẮA�u�C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�Ŏ�y�ɓ��肵���������ՂɐM����l�͔n�����Ƃ��A�^

���̏�������Ύ������g�̒m�����ď��̎�̑I��������Ηǂ��v�Ɖ]�����Ƃł��낤���B�������x

�����҂������Ƃ��銴�o���B�@�l�E�l�̋�ʖ����A�������i�Љ�I�ȋK�͂�ǐS�j�̌��@�����z�[���y�[�W�̏�

�M�҂ɂ͍��������̂ł���B

�@�������Ȃ���A�O�q�̂悤�ɁA�y����R���Ƃ���f�B�[�[���G���W���Ɠ����̔M�����œV�R�K�X�i�b�m�f�܂��͂k�m

�f�j��p���ĉ^�]���邱�Ƃ��\�Ȃc�c�e�G���W���Ɖ]���Z�p�����ɑ��݂��A���̂c�c�e�G���W���𓋍ڂ����c�c�e��^�g

���b�N���J������A��R���ɓV�R�K�X�i�b�m�f�܂��͂k�m�f�j���g�p���ēs�s�Ԃ̉ݕ��A�����s�����Ƃ��\�ł�

��B����ɂ�������炸�A�s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�̔R���Ɂu�R���R�X�g�̑����v�A�u�b�n�Q�r�o�ʂ̑����v�����

�u�G�l���M�[�����̘Q��v�������N����DME�܂���GTL���g�p���鎎�������������̃g���b�N���[�J�[�A�����@�ցA

��w���Ő��{�̗\�Z���g���Đ���Ɏ��{����Ă��錻�A�@���Ȃ闝�R�ɋ�����̂��s���ł���B�����̃g��

�b�N���[�J�[�A�����@�ւ���ё�w���̎w���I����̐l�́A�y���f�B�[�[���Ɠ����̔M�����œV�R�K�X�i�b�m�f�܂�

�͂k�m�f�j��R���Ƃ��ĉ^�]�ł���c�c�e�G���W���Ɖ]���Z�p�������m�Ŗ����̂ł��낤���B����Ƃ��A�c�l�d��f�s�k�Ɋ�

�A������ƁE�c�̂����\���Ă���\�P�́uDME�Ƃf�s�k�̓f�B�[�[���G���W���ɂƂ��Ē���Q�ŃN���[���ȗ��z�I�Ȏ�

����̒E�Ζ��R���v�̐�`������L�ۂ݂ɂ��A�f�B�[�[���g���b�N�̎�����̒E�Ζ��R���ɂ�DME�܂��͂f�s�k��

�œK�ƐM������ł��܂��Ă���̂ł��낤���B

�f�j��p���ĉ^�]���邱�Ƃ��\�Ȃc�c�e�G���W���Ɖ]���Z�p�����ɑ��݂��A���̂c�c�e�G���W���𓋍ڂ����c�c�e��^�g

���b�N���J������A��R���ɓV�R�K�X�i�b�m�f�܂��͂k�m�f�j���g�p���ēs�s�Ԃ̉ݕ��A�����s�����Ƃ��\�ł�

��B����ɂ�������炸�A�s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�̔R���Ɂu�R���R�X�g�̑����v�A�u�b�n�Q�r�o�ʂ̑����v�����

�u�G�l���M�[�����̘Q��v�������N����DME�܂���GTL���g�p���鎎�������������̃g���b�N���[�J�[�A�����@�ցA

��w���Ő��{�̗\�Z���g���Đ���Ɏ��{����Ă��錻�A�@���Ȃ闝�R�ɋ�����̂��s���ł���B�����̃g��

�b�N���[�J�[�A�����@�ւ���ё�w���̎w���I����̐l�́A�y���f�B�[�[���Ɠ����̔M�����œV�R�K�X�i�b�m�f�܂�

�͂k�m�f�j��R���Ƃ��ĉ^�]�ł���c�c�e�G���W���Ɖ]���Z�p�������m�Ŗ����̂ł��낤���B����Ƃ��A�c�l�d��f�s�k�Ɋ�

�A������ƁE�c�̂����\���Ă���\�P�́uDME�Ƃf�s�k�̓f�B�[�[���G���W���ɂƂ��Ē���Q�ŃN���[���ȗ��z�I�Ȏ�

����̒E�Ζ��R���v�̐�`������L�ۂ݂ɂ��A�f�B�[�[���g���b�N�̎�����̒E�Ζ��R���ɂ�DME�܂��͂f�s�k��

�œK�ƐM������ł��܂��Ă���̂ł��낤���B

�@������A�c�l�d�͐������ɑ�ʂ̓V�R�K�X������邽�߁A�b�n�Q���k�m�f(�V�R�K�X�j���28���������r�o���A�R��

�������k�m�f(�V�R�K�X�j���28�����x�������ɂȂ�Ɨ\�z�����B�܂��CGTL�͐������ɑ�ʂ̓V�R�K�X�������

���߁A�b�n�Q���k�m�f(�V�R�K�X�j���52���������r�o���A�R���������k�m�f(�V�R�K�X�j���52�����x�������ɂȂ�Ɨ\�z

�����B���̂悤��DME�Ƃf�s�k��LNG�i�V�R�K�X�j�����b�n�Q�̔r�o�ʂ��i�i�ɑ����A�R��������LNG�i�V�R�K�X�j��

����啝�ɍ����R���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B��R���ɓV�R�K�X�iLNG�j���g�p�ł���DDF�g���b�N�̋Z�p�����A

GTL�g���b�N��DME�g���b�N�̕��y��CO2�r�o�ʂ̑�����V�R�K�X�����̘Q��𑣐i���邱�Ƃ́A�uCO2�팸�v�A�u��

�����v�𐳋`�Ƃ��錻�݂̎Љ�ʔO�ɔ�����s�ׂł͖������낤���B�V�R�K�X�̘Q���GTL��GTL���g���b�N��

�R���ɗp���邱�Ƃ́A�g���b�N�^���Ǝ҂ɘQ���V�R�K�X�̃R�X�g�S�����邱�ƂɂȂ�A�^���Ǝ҂ɑ���̋]

���������邱�ƂɂȂ�B

�������k�m�f(�V�R�K�X�j���28�����x�������ɂȂ�Ɨ\�z�����B�܂��CGTL�͐������ɑ�ʂ̓V�R�K�X�������

���߁A�b�n�Q���k�m�f(�V�R�K�X�j���52���������r�o���A�R���������k�m�f(�V�R�K�X�j���52�����x�������ɂȂ�Ɨ\�z

�����B���̂悤��DME�Ƃf�s�k��LNG�i�V�R�K�X�j�����b�n�Q�̔r�o�ʂ��i�i�ɑ����A�R��������LNG�i�V�R�K�X�j��

����啝�ɍ����R���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B��R���ɓV�R�K�X�iLNG�j���g�p�ł���DDF�g���b�N�̋Z�p�����A

GTL�g���b�N��DME�g���b�N�̕��y��CO2�r�o�ʂ̑�����V�R�K�X�����̘Q��𑣐i���邱�Ƃ́A�uCO2�팸�v�A�u��

�����v�𐳋`�Ƃ��錻�݂̎Љ�ʔO�ɔ�����s�ׂł͖������낤���B�V�R�K�X�̘Q���GTL��GTL���g���b�N��

�R���ɗp���邱�Ƃ́A�g���b�N�^���Ǝ҂ɘQ���V�R�K�X�̃R�X�g�S�����邱�ƂɂȂ�A�^���Ǝ҂ɑ���̋]

���������邱�ƂɂȂ�B

�@����ɑ��A�q��@�̔R���ɓV�R�K�X���g�p���悤�Ƃ���A��s�@�ɏd���R���^���N�𓋍ڂ��A�p�ɂɔR����

�����K�v�ƂȂ邽�߁A�q��@�̔R���ɓV�R�K�X���g�p���邱�Ƃ͒N���l���Ă��s�\�ł��邱�Ƃ͖��炩���B����

�����čq��@�̒E�Ζ��R���Ƃ��ẮA�V�R�K�X���獇������GTL���g�p������Ȃ����Ƃ͖����ł���B�������A

���ʂ̃G�l���M�[�i�V�R�K�X�j�𓊓����ēV�R�K�X���獇������DME��GTL���g���b�N�̔M�@�ւ̔R���Ƃ��邱��

�́A�c��ȓV�R�K�X������Q��邾���ł���A����ɂ���Đ�����f�����b�g�͐[���Ȃ��̂ł���B�g���b�N�̔R��

��DME��GTL���g�p���郁���b�g�������ċ�����A�]����LPG��y���Ɠ����̎�舵�����\�Ɖ]�����Ƃ݂̂ł�

�낤�B

�����K�v�ƂȂ邽�߁A�q��@�̔R���ɓV�R�K�X���g�p���邱�Ƃ͒N���l���Ă��s�\�ł��邱�Ƃ͖��炩���B����

�����čq��@�̒E�Ζ��R���Ƃ��ẮA�V�R�K�X���獇������GTL���g�p������Ȃ����Ƃ͖����ł���B�������A

���ʂ̃G�l���M�[�i�V�R�K�X�j�𓊓����ēV�R�K�X���獇������DME��GTL���g���b�N�̔M�@�ւ̔R���Ƃ��邱��

�́A�c��ȓV�R�K�X������Q��邾���ł���A����ɂ���Đ�����f�����b�g�͐[���Ȃ��̂ł���B�g���b�N�̔R��

��DME��GTL���g�p���郁���b�g�������ċ�����A�]����LPG��y���Ɠ����̎�舵�����\�Ɖ]�����Ƃ݂̂ł�

�낤�B

�@����ADME�Ɋ֘A����l�B�́A�Ȃ�ӂ�\�킸�A�uDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A

�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̐�`������ɍs�Ȃ��Ă���悤���B�Ⴆ�A�y�������G�l���M�[�������R�O������

��c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^���̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.

1098�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ɂ����āA�������U���������������蒼��Ɛ����P

�ꎁ�̗����́A�Ӑ}���Ă̍s�ׂ��ۂ��͕s���ł͂��邪�ATank-to-Wheel�̎����f�[�^�������Ƃ��Ȃ���A���̎�

���f�[�^��Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɓ����o���ꂽ���_�ł��鎖����S���L�ڂ��Ȃ��ŁuDME�̓f�B�[�[

���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ǝ咣����Ă���̂ł���B���̓��{�@��w���

�_���ł́ADME�ƌy���Ƃَ̈�̔R���̗D��̋c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j��

�̕]����S���s��Ȃ���DME�������̗L�]�ȔR���ƌ��_�Â����Ă��邽�߁A�v���I�Ȍ��ׂ��������_���ł���l

���ĊԈႢ�͖������낤�B

�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̐�`������ɍs�Ȃ��Ă���悤���B�Ⴆ�A�y�������G�l���M�[�������R�O������

��c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^���̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.

1098�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ɂ����āA�������U���������������蒼��Ɛ����P

�ꎁ�̗����́A�Ӑ}���Ă̍s�ׂ��ۂ��͕s���ł͂��邪�ATank-to-Wheel�̎����f�[�^�������Ƃ��Ȃ���A���̎�

���f�[�^��Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɓ����o���ꂽ���_�ł��鎖����S���L�ڂ��Ȃ��ŁuDME�̓f�B�[�[

���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ǝ咣����Ă���̂ł���B���̓��{�@��w���

�_���ł́ADME�ƌy���Ƃَ̈�̔R���̗D��̋c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j��

�̕]����S���s��Ȃ���DME�������̗L�]�ȔR���ƌ��_�Â����Ă��邽�߁A�v���I�Ȍ��ׂ��������_���ł���l

���ĊԈႢ�͖������낤�B

�@�������{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j�Ɍf�ڂ́uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ł́A�u�y

������Well�|to�|Wheel�̃G�l���M�[�������R�O�������DME���f�B�[�[���G���W���̏����R���Ƃ��Đ����v�����

�]���A�S����ǎ҂����������悤�Ȍ�������_�\���Ă���B���݂͏ȃG�l���M�[�̐��i�����߂��Ă��鎞��

�ł���ɂ�������炸�A���̘_���ł͌y������Well�|to�|Wheel�̃G�l���M�[�������R�O�������DME�𐄏�����

�Ԉ�������_�X�Ǝ咣����Ă���̂��B�����ŁA���҂Ɂu���̘_���̌��_�̌��v���w�E�������A���̌�A����

�����o�߂������݂ł������̏��u������Ă��Ȃ��B���̂��Ƃ���A�����U�����������̋Z�p�҂́A���{�@�B�w��

�̌��ЁE�M�p���I���𗘗p���ADME�Ɋւ��������Z�p�������疳�p�ɂ��Ӑ}�I�ɔ��M����Ă���悤�Ɍ���

����B

������Well�|to�|Wheel�̃G�l���M�[�������R�O�������DME���f�B�[�[���G���W���̏����R���Ƃ��Đ����v�����

�]���A�S����ǎ҂����������悤�Ȍ�������_�\���Ă���B���݂͏ȃG�l���M�[�̐��i�����߂��Ă��鎞��

�ł���ɂ�������炸�A���̘_���ł͌y������Well�|to�|Wheel�̃G�l���M�[�������R�O�������DME�𐄏�����

�Ԉ�������_�X�Ǝ咣����Ă���̂��B�����ŁA���҂Ɂu���̘_���̌��_�̌��v���w�E�������A���̌�A����

�����o�߂������݂ł������̏��u������Ă��Ȃ��B���̂��Ƃ���A�����U�����������̋Z�p�҂́A���{�@�B�w��

�̌��ЁE�M�p���I���𗘗p���ADME�Ɋւ��������Z�p�������疳�p�ɂ��Ӑ}�I�ɔ��M����Ă���悤�Ɍ���

����B

�@���̂悤�ɂ��āA�����U�����������̋Z�p�҂́ADME�g���b�N�J���Ɋւ��邱��܂ł̐��{�⏕���̎�̂𐳓���

���A����̍X�Ȃ鐭�{�⏕���̊l����_���Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B���͂Ƃ�����A�y���f�B�[�[���g���b

�N���� Well�|to�|Wheel �̃G�l���M�[�������R�O�������DME�g���b�N�̌����J���ɋM�d�Ȑ��{�̓��ʉ�v�̗\

�Z���⏕���Ƃ��Ė��ʂɎg���Ă��邱�Ƃ́A�d��Ȗ�肪���邱�Ƃ͖��炩���B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�⏕����H��

�͂��̏�Ȃ������������ƂɈႢ�Ȃ����낤���A��ʍ����Ƃ��Ă͐ŋ��̖��ʎg���̂悤�Ɍ����Ĕ[���������Ȃ���

����ł���B����������ɐ�������ƁA

���A����̍X�Ȃ鐭�{�⏕���̊l����_���Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B���͂Ƃ�����A�y���f�B�[�[���g���b

�N���� Well�|to�|Wheel �̃G�l���M�[�������R�O�������DME�g���b�N�̌����J���ɋM�d�Ȑ��{�̓��ʉ�v�̗\

�Z���⏕���Ƃ��Ė��ʂɎg���Ă��邱�Ƃ́A�d��Ȗ�肪���邱�Ƃ͖��炩���B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�⏕����H��

�͂��̏�Ȃ������������ƂɈႢ�Ȃ����낤���A��ʍ����Ƃ��Ă͐ŋ��̖��ʎg���̂悤�Ɍ����Ĕ[���������Ȃ���

����ł���B����������ɐ�������ƁA

�@�E�c�l�d�g���b�N�̌����҂��猩���

�@�@�@�@�@�@�@�u�c�l�d�Ł@�x���Ē͂ށ@�������v

�@�@�@�@�@�@�@�u�c�l�d�́@�R�Ŏ�ɂ���@�������v

�@�E�c�l�d�g���b�N�̌����⏕�����o���m�d�c�n�i�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�j�����猩���

�@�@�@�@�@�@�@�u�c�l�d�Ł@���\�Ƃ��m�炸�@�o���⏕���v�@

�@�@�@�@�@�@�@�u�c�l�d�Ł@���\�ƒm��@�o���⏕���v

�@����ɂ��Ă��A�y���f�B�[�[���g���b�N���� Well�|to�|Wheel �̃G�l���M�[�������R�O�������DME�g���b�N�̌�

���J���ɓ��ʉ�v�̗\�Z���⏕���Ƃ��Ė��ʂɎg���Ă��邱�Ƃ́A���}�ɒ��~�����ׂ��ł͂Ȃ����낤���B

���J���ɓ��ʉ�v�̗\�Z���⏕���Ƃ��Ė��ʂɎg���Ă��邱�Ƃ́A���}�ɒ��~�����ׂ��ł͂Ȃ����낤���B

�@���������U�����������̓��蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗�����Tank-to-Wheel�̏������ɂ�����uDME�̓f

�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̎咣���A�R���̗D��̋c�_�ɕK

�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̐������]���ɏ��������ƁA�uDME�͌y���f�B�[

�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M����������Ă��邽�߁A�������̖����R���v�Ƃ̋L�q�ɖ{�_����

�������ׂ��ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�֑��`��ʂ�z���A���U��`�ɋ߂��悤�Ɏv����̂ł���B���̂悤�Ȑ�

�`�ɓ��{�@�B�w��S�ʓI�ɋ��͂��Ă���悤�Ɍ�����́A���ɒQ���킵�����Ƃ��B

�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̎咣���A�R���̗D��̋c�_�ɕK

�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̐������]���ɏ��������ƁA�uDME�͌y���f�B�[

�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M����������Ă��邽�߁A�������̖����R���v�Ƃ̋L�q�ɖ{�_����

�������ׂ��ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�֑��`��ʂ�z���A���U��`�ɋ߂��悤�Ɏv����̂ł���B���̂悤�Ȑ�

�`�ɓ��{�@�B�w��S�ʓI�ɋ��͂��Ă���悤�Ɍ�����́A���ɒQ���킵�����Ƃ��B

�@���݂ɁA���{�@�B�w��̃z�[���y�[�W�ł�2003�N2��24���t���Łu�c�l�d�i�W���`���G�[�e���j�R�����y�̂��߂�

�v�i�o�T��http://www.jsme.or.jp/teigen/teigb01.htm�A�܂��́u���{�@�B�w��̂c�l�d�R�����y�̂��߂̒�

�R�s�[�v���Q�Ɓj���s���Ă���B���̓��{�@�B�w��̃z�[���y�[�W�ł́A������uDME�̐��Z�p�ҏW�c�v�Ɛ錾����

��ŁA�y��������R�O����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[���������DME���f�B�[�[���G���W���̔R���ɗp���邱�Ƃ�

���X�Ɗ��߂Ă���̂��B���̂悤�ɁA���{�@�B�w��G�l���M�[�����̘Q��𐄏����Ă��邱�Ƃ́A�����ł���B��

�̂��Ƃ́A���{�@�B�w�DME�W�҂̌l�I�ȗ��v�Njy�̂��߂Ɍ�����Z�p���C�Ŕ��M���锽�Љ�I

�Ȑ�`�@�ւɐ��艺�����Ă���悤�ɁA�M�҂ɂ͌����Ă��܂��̂ł���B

�v�i�o�T��http://www.jsme.or.jp/teigen/teigb01.htm�A�܂��́u���{�@�B�w��̂c�l�d�R�����y�̂��߂̒�

�R�s�[�v���Q�Ɓj���s���Ă���B���̓��{�@�B�w��̃z�[���y�[�W�ł́A������uDME�̐��Z�p�ҏW�c�v�Ɛ錾����

��ŁA�y��������R�O����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[���������DME���f�B�[�[���G���W���̔R���ɗp���邱�Ƃ�

���X�Ɗ��߂Ă���̂��B���̂悤�ɁA���{�@�B�w��G�l���M�[�����̘Q��𐄏����Ă��邱�Ƃ́A�����ł���B��

�̂��Ƃ́A���{�@�B�w�DME�W�҂̌l�I�ȗ��v�Njy�̂��߂Ɍ�����Z�p���C�Ŕ��M���锽�Љ�I

�Ȑ�`�@�ւɐ��艺�����Ă���悤�ɁA�M�҂ɂ͌����Ă��܂��̂ł���B

�@���̂悤�����{�@�B�w��ϋɓI�ɁuDME�������I�ɂ͗L�]�ȔR���v�Ƃ̐�`����������t���Ă��邽��

�ɁA���{��DME�̊W��ƁE�ƊE�c�̂ɂ́u�b�n�Q�̑����v�Ɓu�G�l���M�[�����̘Q��v�Ɖ]���v���I�Ȍ���

�������DME�g���b�N�܂��͂f�s�k�g���b�N�̓����ƕ��y��ړI�Ƃ��������E�J���ɗ\�Z�����ϋɓI�Ɏx�����A

�����̖��ʂ�DME�֘A�̌����J���𐄐i���Ă���̂ł���B�����āADDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I����

�\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �ɏڏq���Ă�����{�̓s�s�Ԃ̉ݕ��A���Ɏg�p�\�Ȃc�c�e�g���b�N�Ƃ����D�ꂽ

�Z�p��َE���Ă����̂��B�����āA���{��NEDO����ʂ��ĕ⏕����H�ɓ��ʉ�v�̗\�Z���C�O�悭��ՐU�镑

�����Ă���A�ŋ��̖��ʌ����̓T�^�I�ȗ�Ɖ]����̂ł͂Ȃ����낤���B

�ɁA���{��DME�̊W��ƁE�ƊE�c�̂ɂ́u�b�n�Q�̑����v�Ɓu�G�l���M�[�����̘Q��v�Ɖ]���v���I�Ȍ���

�������DME�g���b�N�܂��͂f�s�k�g���b�N�̓����ƕ��y��ړI�Ƃ��������E�J���ɗ\�Z�����ϋɓI�Ɏx�����A

�����̖��ʂ�DME�֘A�̌����J���𐄐i���Ă���̂ł���B�����āADDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I����

�\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �ɏڏq���Ă�����{�̓s�s�Ԃ̉ݕ��A���Ɏg�p�\�Ȃc�c�e�g���b�N�Ƃ����D�ꂽ

�Z�p��َE���Ă����̂��B�����āA���{��NEDO����ʂ��ĕ⏕����H�ɓ��ʉ�v�̗\�Z���C�O�悭��ՐU�镑

�����Ă���A�ŋ��̖��ʌ����̓T�^�I�ȗ�Ɖ]����̂ł͂Ȃ����낤���B

�R�DWell-to-Wheel�̗ȔM�����Ŏ����̘Q�������DME�g���b�N�𐄏�����g�D�E�c��

�@DME�g���b�N���f�B�[�[���G���W������Well-to-Wheel�̔R��i���M�����j��30�����x����錇�ׂ̂��邱�Ƃ́A

��������������ł���B���̔R���̘Q��i���G�l���M�[�����̘Q��j���������ׂ�����DME�g���b�N�𐄏����Ă���

�g�D�E�c�̂́A�킪���ł͐��������݂��Ă���B�����DME�g���b�N�𐄏�����g�D�E�c�̖��Ƃ��̃z�[���y�[�W��\

�R�Ɏ������̂ŁA�䗗�������������B

��������������ł���B���̔R���̘Q��i���G�l���M�[�����̘Q��j���������ׂ�����DME�g���b�N�𐄏����Ă���

�g�D�E�c�̂́A�킪���ł͐��������݂��Ă���B�����DME�g���b�N�𐄏�����g�D�E�c�̖��Ƃ��̃z�[���y�[�W��\

�R�Ɏ������̂ŁA�䗗�������������B

| |

|

| |

��

|

| |

��

|

| |

��

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000040.html |

| |

��

|

| |

��

http://www.jsme.or.jp/teigen/teigb01.htm

�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^�� |

�@���������A�V�R�K�X���獇������DME��R���Ƃ���DME�g���b�N�́A�y����R���Ƃ���f�B�[�[���G���W������Well

-to-Wheel�̔R��i���M�����j��30�����x�����d��Ȍ��ׂ�����B����ɂ�������炸�A�ȏ�̕\�R�Ɏ������g

�D�E�c�̂́A�G�l���M�[�����̘Q��������V�R�K�X�R����DME��R���Ƃ���DME�g���b�N�̌����J�����s���A���̃g

���b�N�̕��y�𐄏����Ă���̂ł���B���̂��Ƃ́A��q���\�R�Ɏ������g�D�E�c�̂��ȃG�l���M�[�E�Ȏ������ŏd

�v������Ă��鎞��ɁA���X�ƃG�l���M�[������Q���Ɖ]���A���Љ�I�Ō�����Z�p�̕��y�E���i�̐�`����

���s���Ă��邱�ƂɂȂ���̂ƍl������B����Ƃ��A������\�R�̑g�D�E�c�̂̊w�ҁE���Ƃ́A�E�Ζ��ɗL���ł�

��A�G�l���M�[�����̘Q��Љ�I�ɗe�F�����Ƃ̊Ԉ�����l�����������l�B�ł��낤���B

-to-Wheel�̔R��i���M�����j��30�����x�����d��Ȍ��ׂ�����B����ɂ�������炸�A�ȏ�̕\�R�Ɏ������g

�D�E�c�̂́A�G�l���M�[�����̘Q��������V�R�K�X�R����DME��R���Ƃ���DME�g���b�N�̌����J�����s���A���̃g

���b�N�̕��y�𐄏����Ă���̂ł���B���̂��Ƃ́A��q���\�R�Ɏ������g�D�E�c�̂��ȃG�l���M�[�E�Ȏ������ŏd

�v������Ă��鎞��ɁA���X�ƃG�l���M�[������Q���Ɖ]���A���Љ�I�Ō�����Z�p�̕��y�E���i�̐�`����

���s���Ă��邱�ƂɂȂ���̂ƍl������B����Ƃ��A������\�R�̑g�D�E�c�̂̊w�ҁE���Ƃ́A�E�Ζ��ɗL���ł�

��A�G�l���M�[�����̘Q��Љ�I�ɗe�F�����Ƃ̊Ԉ�����l�����������l�B�ł��낤���B

�@�ʂ����āA�\�R�Ɏ��������{�̑����̑g�D�E�c�̂̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�̔R���ɓV�R�K�X�R����DME��

�p����ꍇ�ɂ́AWell-to-Wheel��DME�̃G�l���M�[�������y����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[���������R�O����

����Ă��Ă��������Ə���ɉ��߂��Ă���̂ł��낤���B�����Ƃ��A���݂ł͎�w�⏬�w���ł��ȃG�l���M�[���

�����̕K�v�����\���ɗ������Ă���ł���B���̂悤�Ȏ���ɁA�\�R�Ɏ��������{�̑����̑g�D�E�c�̂̊w�ҁE

���Ƃ��y����R���Ƃ����^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂ�Well-to-Wheel�̃G�l���M�[������30�����R����

�V�R�K�X�R����DME��R���Ƃ���DME��^�g���b�N�̕��y��M�S�ɐ������Ă��邱�Ƃɂ��ẮA��w�⏬�w����

����u�������v�A�u��펯�v�Ƃ̚}���邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl�����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�p����ꍇ�ɂ́AWell-to-Wheel��DME�̃G�l���M�[�������y����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[���������R�O����

����Ă��Ă��������Ə���ɉ��߂��Ă���̂ł��낤���B�����Ƃ��A���݂ł͎�w�⏬�w���ł��ȃG�l���M�[���

�����̕K�v�����\���ɗ������Ă���ł���B���̂悤�Ȏ���ɁA�\�R�Ɏ��������{�̑����̑g�D�E�c�̂̊w�ҁE

���Ƃ��y����R���Ƃ����^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂ�Well-to-Wheel�̃G�l���M�[������30�����R����

�V�R�K�X�R����DME��R���Ƃ���DME��^�g���b�N�̕��y��M�S�ɐ������Ă��邱�Ƃɂ��ẮA��w�⏬�w����

����u�������v�A�u��펯�v�Ƃ̚}���邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl�����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�S�D�y���ɔ�ׂĔM������30�������DME�̎����ԔR���̋K�i���쐬��������Ȑl�B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�V�R�K�X���獇������DME��R���Ƃ���DME�g���b�N�́A�y����R���Ƃ���f�B�[�[���G���W�����

��Well-to-Wheel�̔R��i���M�����j��30�����x�����d��Ȍ��ׂ�����B���̂��߁A�����A�y���̑�ւ̔R���Ƃ�

�Ď����ԗp�R����DME���L�����y�������ꍇ�A�n����̎����ԕ���̃G�l���M�[�̏���ʂɑ��������邱��

�ɂȂ邱�Ƃ����炩�ł���B���̂悤�ȃG�l���M�[�����̘Q��������y���ɑ�ւ���DME�������ԗp�R���Ƃ��čL��

��ʉ�����\���́A�펯�I�ɍl����A�F���ƍl������B�������A���̒��ɂ́ADME�������ԗp�R���Ƃ��čL��

���y����Ƃ̏펯�̖����w�ҁE���Ƃ����݂���悤���B���̊w�ҁE���Ƃ́A�����I�Ȏ����ԗp�R����DME��

���y���邱�Ƃɔ����āA�ȉ��̕\�S�Ɏ������悤�ɁADME�̎����ԗp�R���̋K�i�쐬�Ɍ����Ɏ��g��ł���悤

�ł���B�|���R�c���Z�p���̕M�҂��猩��A�r�����m�ȍs�ׂ̂悤�Ɍ����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

��Well-to-Wheel�̔R��i���M�����j��30�����x�����d��Ȍ��ׂ�����B���̂��߁A�����A�y���̑�ւ̔R���Ƃ�

�Ď����ԗp�R����DME���L�����y�������ꍇ�A�n����̎����ԕ���̃G�l���M�[�̏���ʂɑ��������邱��

�ɂȂ邱�Ƃ����炩�ł���B���̂悤�ȃG�l���M�[�����̘Q��������y���ɑ�ւ���DME�������ԗp�R���Ƃ��čL��

��ʉ�����\���́A�펯�I�ɍl����A�F���ƍl������B�������A���̒��ɂ́ADME�������ԗp�R���Ƃ��čL��

���y����Ƃ̏펯�̖����w�ҁE���Ƃ����݂���悤���B���̊w�ҁE���Ƃ́A�����I�Ȏ����ԗp�R����DME��

���y���邱�Ƃɔ����āA�ȉ��̕\�S�Ɏ������悤�ɁADME�̎����ԗp�R���̋K�i�쐬�Ɍ����Ɏ��g��ł���悤

�ł���B�|���R�c���Z�p���̕M�҂��猩��A�r�����m�ȍs�ׂ̂悤�Ɍ����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

|

�@�ȏイ�̂��Ƃ���A�ŋ߂��i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������̌����v��ł́A���F �������A���H �����A���� �����A

���X�� ��A�㓡 �V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A���{�\�Z���g���ăg���b�N�p�R���Ɏg�p�s�\�Ȍ��ׂ̂���DME

�ɂ��āA�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v�Ɖ]���Ɩ���M�S�ɐ��i���Ă��邢��悤�ł���B�������

��ƁA�i�Ɓj�Y�ƋZ�p���������������F �������A���H �����A���� �����A���X�� ��A�㓡 �V�ꎁ���܂ފw�ҁE

���Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̔R���̊ϓ_����̕]���ł́A�V�R�K�X���獇������DME���y�������R��i��

Well-to-Wheel�̔M�����j��30�����x�����d��Ȍ��ׂ�����Ƃ̔F���������Ă���悤�Ɍ�����̂ł���B

���X�� ��A�㓡 �V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A���{�\�Z���g���ăg���b�N�p�R���Ɏg�p�s�\�Ȍ��ׂ̂���DME

�ɂ��āA�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v�Ɖ]���Ɩ���M�S�ɐ��i���Ă��邢��悤�ł���B�������

��ƁA�i�Ɓj�Y�ƋZ�p���������������F �������A���H �����A���� �����A���X�� ��A�㓡 �V�ꎁ���܂ފw�ҁE

���Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̔R���̊ϓ_����̕]���ł́A�V�R�K�X���獇������DME���y�������R��i��

Well-to-Wheel�̔M�����j��30�����x�����d��Ȍ��ׂ�����Ƃ̔F���������Ă���悤�Ɍ�����̂ł���B

�@���̂��߁A�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�������������������A���H �����A���� �����A���X�� ��A�㓡 �V�ꎁ���܂ފw�ҁE

���Ƃ́A�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v���K�ȋƖ������{���Ƃ̔F���ł��邩���m��Ȃ��B ����

���A�|���R�c���Z�p���̕M�҂��猩��A�V�R�K�X���獇����DME�������Ƃ������ԗp�R���Ƃ��ĕ��y����\

���������Ƃ��F���Ȃ��߂ɁA�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v���s�K�v�ƍl������B���������āA�u��

���ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v�́A���{�ł͏����Ƃ����̖��ɂ͗����Ȃ����Ƃ����炩�ł���A�u���̍�

���v�E�u�r�����m�ȍs�ׁv�Ǝv����̂ł���B���̂��߁A�g���b�N�p�R���Ɏg�p�s�\��DME���R���i���̕W���쐬

�́ADME���R���i���̕W�����쐬����i�Ɓj�Y�ƋZ�p���������������{�\�Z�̎��s�́A��v�����@�̓K�Ȍ�

���ɂ���Ē��~����邱�Ƃ�ɖ]�ނƂ���ł���B

���Ƃ́A�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v���K�ȋƖ������{���Ƃ̔F���ł��邩���m��Ȃ��B ����

���A�|���R�c���Z�p���̕M�҂��猩��A�V�R�K�X���獇����DME�������Ƃ������ԗp�R���Ƃ��ĕ��y����\

���������Ƃ��F���Ȃ��߂ɁA�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v���s�K�v�ƍl������B���������āA�u��

���ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v�́A���{�ł͏����Ƃ����̖��ɂ͗����Ȃ����Ƃ����炩�ł���A�u���̍�

���v�E�u�r�����m�ȍs�ׁv�Ǝv����̂ł���B���̂��߁A�g���b�N�p�R���Ɏg�p�s�\��DME���R���i���̕W���쐬

�́ADME���R���i���̕W�����쐬����i�Ɓj�Y�ƋZ�p���������������{�\�Z�̎��s�́A��v�����@�̓K�Ȍ�

���ɂ���Ē��~����邱�Ƃ�ɖ]�ނƂ���ł���B

�T�D�����̃g���b�N�A������́u�E�Ζ��v��u��Y�f���v�́ADDF�g���b�N�ɂ������\

�@�킪���ł́A�����̑g�D�E�c�̂̊w�ҁE���Ƃ́A��������^�g���b�N�́u�E�Ζ��v�̂��߂ɁADME�G���W���𓋍�

����DME�g���b�N�y���ׂ��Ƃ̌�����咣�ł��邱�Ƃ́A������Âɍl����A�N�ɂ��e�Ղɗ����ł��邱�Ƃ��B

�����āA�M�҂́A�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W�������DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I

�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �̒�����Ă��Ă��邢��悤�ɁA�p�C���b�g���˂����y���̒��ΉΉ��ɂ���Ď�R��

�̓V�R�K�X��_���ĉ^�]����y�����Ό^�V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ���DDF��^�g���b�N���A�y���f�B�[�[����^�g

���b�N�Ɠ����̌y�����Z�̔R��i���M�����j�ʼn^�s���邱�Ƃ��\�ł��邽�߁A�����I�ɂ�DDF��^�g���b�N���L��

���y���Ă���ׂ��ł���ƍl���Ă���B���̂Ȃ�A����DDF��^�g���b�N�́A�y�����Z��2015�N�x�d�ʎԔR��

��e�ՂɒB���ł����ɁA��^�g���b�N�́u�E�Ζ��v��u��Y�f���i��CO2�팸�j�v�̎������\�ƂȂ�D�ꂽ������

���邽�߂��B

����DME�g���b�N�y���ׂ��Ƃ̌�����咣�ł��邱�Ƃ́A������Âɍl����A�N�ɂ��e�Ղɗ����ł��邱�Ƃ��B

�����āA�M�҂́A�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W�������DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I

�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �̒�����Ă��Ă��邢��悤�ɁA�p�C���b�g���˂����y���̒��ΉΉ��ɂ���Ď�R��

�̓V�R�K�X��_���ĉ^�]����y�����Ό^�V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ���DDF��^�g���b�N���A�y���f�B�[�[����^�g

���b�N�Ɠ����̌y�����Z�̔R��i���M�����j�ʼn^�s���邱�Ƃ��\�ł��邽�߁A�����I�ɂ�DDF��^�g���b�N���L��

���y���Ă���ׂ��ł���ƍl���Ă���B���̂Ȃ�A����DDF��^�g���b�N�́A�y�����Z��2015�N�x�d�ʎԔR��

��e�ՂɒB���ł����ɁA��^�g���b�N�́u�E�Ζ��v��u��Y�f���i��CO2�팸�j�v�̎������\�ƂȂ�D�ꂽ������

���邽�߂��B

�@���̂悤�ɁA�V�R�K�X�p����DDF��^�g���b�N�́A�f�B�[�[����^�g���b�N�Ɠ����̔R��i���M�����j�ő��s�ł�

�邽�߁A��^�g���b�N�ɂ������E�Ζ���u��Y�f���i��CO2�팸�j�v�����������Z�p�Ƃ��čœK�ł���B����ɂ�����

��炸�A��q���\�Q�Ɏ������g�D�E�c�����܂߂����{�̑����̑g�D�E�c�̂̊w�ҁE���Ƃ́ADDF��^�g���b�N�̋Z

�p����Ȃɖ����������A�����Ƃ�2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK���ł���\�����F���ƍl������DME�g���b�N

�̖��ʂȎ�������������܂ŔM�S�Ɏ��{����Ă����̂ł���B����ɂ��ẮA�M�҂͗����ɋꂵ�ނƂ���ł���A

�����ɐM�����Ȃ����Ƃł���B�ʂ����āA���{�̑����̑g�D�E�c�̂̊w�ҁE���Ƃ́A����Ƃ�2015�N�x�d�ʎԔR

���ɓK���s�\��DME�g���b�N�̎��p������łɐ������ꑱ����̂ł��낤���B

�邽�߁A��^�g���b�N�ɂ������E�Ζ���u��Y�f���i��CO2�팸�j�v�����������Z�p�Ƃ��čœK�ł���B����ɂ�����

��炸�A��q���\�Q�Ɏ������g�D�E�c�����܂߂����{�̑����̑g�D�E�c�̂̊w�ҁE���Ƃ́ADDF��^�g���b�N�̋Z

�p����Ȃɖ����������A�����Ƃ�2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK���ł���\�����F���ƍl������DME�g���b�N

�̖��ʂȎ�������������܂ŔM�S�Ɏ��{����Ă����̂ł���B����ɂ��ẮA�M�҂͗����ɋꂵ�ނƂ���ł���A

�����ɐM�����Ȃ����Ƃł���B�ʂ����āA���{�̑����̑g�D�E�c�̂̊w�ҁE���Ƃ́A����Ƃ�2015�N�x�d�ʎԔR

���ɓK���s�\��DME�g���b�N�̎��p������łɐ������ꑱ����̂ł��낤���B

�@�Ƃ���ŁA�����̓V�R�K�X����c�l�d��GTL�̉t�̒Y�����f�����������v�ȕ��@�́A�h�C�c�̌����ҁA�t�����c�E

�t�B�b�V���[ (Franz Fischer) �ƃn���X�E�g���v�V�� (Hans Tropsch) �ɂ����1920�N��ɊJ�����ꂽ�̂��N���ł���B

����ȗ������̉��ǂ⒲�����{����A�����ł͗ގ����鐻�����@�̑��̂Ƃ��āu�t�B�b�V���[�E�g���v�V���v�̖����p

������B���̂悤�ɁADME��f�s�k�̐����Z�p���ꐢ�I�߂��̗��j���o�ĉ��ǂ���Ă��邱�Ƃ����Ă���A��

��A�Z���ԂɔR���̐����ߒ��ɂ����Đ��\�����̃G�l���M�[���������P�ł���\���́A�펯�I�ɍl���Ė�����

�����邾�낤�B���������āA�n���̊��ʂ��l����A���R�A�s�s�ԑ��s�̃f�B�[�[����^�g���b�N�̔R���ɂ́u�G

�l���M�[�����̘Q��v�̕s�������DME�܂���GTL�g�p�́A���ɔ�����ׂ��ł���B���������āA�킪���ɂ���

�Ă�DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �ɏڍׂɋL�q�����悤�ɁA�V�R�K�X�i�b�m�f�܂���

�k�m�f��R���Ƃ���s�s�ԑ��s���c�c�e��^�g���b�N�𐔑����������邱�Ƃɂ��A���}�Ƀg���b�N�ݕ��A������

�ɂ����E�Ζ��v�A�u�b�n�Q�팸�v����сu�G�l���M�[�����̗L�����p�v�̐��i��}��ׂ��ł���ƍl����B

�t�B�b�V���[ (Franz Fischer) �ƃn���X�E�g���v�V�� (Hans Tropsch) �ɂ����1920�N��ɊJ�����ꂽ�̂��N���ł���B

����ȗ������̉��ǂ⒲�����{����A�����ł͗ގ����鐻�����@�̑��̂Ƃ��āu�t�B�b�V���[�E�g���v�V���v�̖����p

������B���̂悤�ɁADME��f�s�k�̐����Z�p���ꐢ�I�߂��̗��j���o�ĉ��ǂ���Ă��邱�Ƃ����Ă���A��

��A�Z���ԂɔR���̐����ߒ��ɂ����Đ��\�����̃G�l���M�[���������P�ł���\���́A�펯�I�ɍl���Ė�����

�����邾�낤�B���������āA�n���̊��ʂ��l����A���R�A�s�s�ԑ��s�̃f�B�[�[����^�g���b�N�̔R���ɂ́u�G

�l���M�[�����̘Q��v�̕s�������DME�܂���GTL�g�p�́A���ɔ�����ׂ��ł���B���������āA�킪���ɂ���

�Ă�DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �ɏڍׂɋL�q�����悤�ɁA�V�R�K�X�i�b�m�f�܂���

�k�m�f��R���Ƃ���s�s�ԑ��s���c�c�e��^�g���b�N�𐔑����������邱�Ƃɂ��A���}�Ƀg���b�N�ݕ��A������

�ɂ����E�Ζ��v�A�u�b�n�Q�팸�v����сu�G�l���M�[�����̗L�����p�v�̐��i��}��ׂ��ł���ƍl����B

�@�܂��A�o�C�I�}�X�������Ƃ��Đ��������o�C�I�}�X�R����DME���A�V�R�K�X�R����DME�Ɠ��l�ɁA�f�B�[�[���g��

�b�N�̔R���Ƃ��Ă͎��i�ł���B���̗��R�́A�o�C�I�}�X�R����DME�ɂ�鎩���Ԃ̒�Y�f�E�E�Ζ��́A�s�\

���I�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B

�b�N�̔R���Ƃ��Ă͎��i�ł���B���̗��R�́A�o�C�I�}�X�R����DME�ɂ�鎩���Ԃ̒�Y�f�E�E�Ζ��́A�s�\

���I�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�M�Ҏ��g�̔���Ȓm�����Ȃ݂��A�s���ɂ��f�B�[�[����^�g���b�N�̔R����DME�܂���GTL���g

�p���邱�Ƃɂ��Ă̖��_��E�o�����Ē����܂����B��L�{�����Ō�蓙���������܂�����A���[�����ɂĂ��w�E

�������܂��B�܂��A�^��_�A������A�䊴�z���A�ǂ̂悤�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢����

����A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B

�p���邱�Ƃɂ��Ă̖��_��E�o�����Ē����܂����B��L�{�����Ō�蓙���������܂�����A���[�����ɂĂ��w�E

�������܂��B�܂��A�^��_�A������A�䊴�z���A�ǂ̂悤�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢����

����A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B

�@���[��

|