:

�Ջ��l�̃A�C�f�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂� �T�C�g�}�b�v

�iDDF�F�f�B�[�[���f���A���t���G���G���W�����y�����Ό^�V�R�K�X�G���W���j

�ŏI�X�V���F2015�N�V��9��

|

�P�D�����Ɏ��p�����\�ȑ�^�g���b�N�̒���Q���Z�p�ɂ���

1-1�D���p�����i�ޏ�p�ԁE���^�g���b�N�̒���Q���Z�p

�@��p�ԁE���^�g���b�N�͓s�s���𑖍s����䗦�����|�I�ɑ������߁C�ᑬ���s�p�x�C�����E�����p�x�C���i�E��

�~�p�x�������C����̑��s�����͒Z�����Ƃ��������B���̂悤�ȏ�p�ԁE���^�g���b�N�̑��s�`�Ԃɂ����ẮA���k

�V�R�K�X�i�b�m�f�j�����Ԃƃn�C�u���b�h�����Ԃł́C���ꂼ��̒������������邽�߁C���ɐ������̏�p�ԁE���^�g

���b�N�ɍ̗p����Ă���B�܂��C�A�������G�X�e���������o�C�I�f�B�[�[���R���͓�_���Y�f�i�b�n�Q�j�̍팸���ʂ�

���邽�߁C���^�g���b�N���ł̎������s���s���Ă���B���̑��ɂ��d�C�����Ԃ̏�p�Ԃ�2009�N�ɔ�����\��

���郁�[�J�[������Ă���B���̂悤�ɁC�ߔN�C��p�ԁE���^�g���b�N�̕���ł͒���Q�Ԃ������ɑ������Ă���C�b

�n�Q�̍팸���܂ޒ���Q������ђE�Ζ��̋Z�p�������ɐZ�����Ă���l�q���f����B

�~�p�x�������C����̑��s�����͒Z�����Ƃ��������B���̂悤�ȏ�p�ԁE���^�g���b�N�̑��s�`�Ԃɂ����ẮA���k

�V�R�K�X�i�b�m�f�j�����Ԃƃn�C�u���b�h�����Ԃł́C���ꂼ��̒������������邽�߁C���ɐ������̏�p�ԁE���^�g

���b�N�ɍ̗p����Ă���B�܂��C�A�������G�X�e���������o�C�I�f�B�[�[���R���͓�_���Y�f�i�b�n�Q�j�̍팸���ʂ�

���邽�߁C���^�g���b�N���ł̎������s���s���Ă���B���̑��ɂ��d�C�����Ԃ̏�p�Ԃ�2009�N�ɔ�����\��

���郁�[�J�[������Ă���B���̂悤�ɁC�ߔN�C��p�ԁE���^�g���b�N�̕���ł͒���Q�Ԃ������ɑ������Ă���C�b

�n�Q�̍팸���܂ޒ���Q������ђE�Ζ��̋Z�p�������ɐZ�����Ă���l�q���f����B

1-2�D��^�g���b�N�ɂ͕s�����ȏ�p�ԁE���^�g���b�N�̒���Q�ԋZ�p

�@��^�g���b�N�́A���{�̌o�ϊ����̕����ʂŎ����S���Ă��邱�Ƃ͒N�����F�߂�Ƃ���ł���B���{�̍��y��

��k�ɍג����`������Ă��邽�߁A��^�g���b�N�̏ꍇ�ɂ͈����1000km�ȏ�����s���邱�Ƃ��������͂Ȃ��B

��k�ɍג����`������Ă��邽�߁A��^�g���b�N�̏ꍇ�ɂ͈����1000km�ȏ�����s���邱�Ƃ��������͂Ȃ��B

���̂悤�Ȏg�p���ɂ����ẮA����Q�Ԃ̂b�m�f�����Ԃ͈�[�U���s�������Z���C���{�S���ɏ\���Ȃb�m�f�X�^

���h����������Ă��Ȃ����Ƃ���C�s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�ɂ͕s�����ł���B�܂��C����������Q�Ԃ̃n�C�u���b

�h�����Ԃ́A�ᑬ���s��A�C�h�����O�̏ꍇ��p�ɂȒ�~���̐����G�l���M�[�̉ɂ���ĔR��R����P��

��C�r�o�K�X�̒ጸ�Ɍ��ʂ������ł��邪�A�������H��A�����s���鎞�ɂ͂����̔R���єr�o�K�X�̒ጸ

���ʂ��S�������Ȃ��B���̂��߁C�s�s�Ԃ̘A���������s��������^�g���b�N�Ƀn�C�u���b�h�Z�p���̗p���Ă��A�{

���̋@�\���S�������ł��Ȃ��㕨�ł���B�܂��A�d�C�����Ԃł͈��̃o�b�e���[�[�d�ł̑��s�������Z�����Ƃ�

�����C�g���b�N�ł̓o�b�e���[�̏d�ʑ��ɂ��ݕ��ύڗʂ̍팸���������߁C����Ƃ��f�B�[�[����^�g���b�N���d�C

�����Ԃɕς��\���͖��Ɉ���L�蓾�Ȃ��B���̂悤�ɁA���݂̏�p�ԁE���^�g���b�N�Ŋ��Ɏ��p������A�Ⴕ

���͎��p������悤�Ƃ��Ă������Q�ԋZ�p�́A�s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�ɂ͓K���Ă��Ȃ����Ƃ͖������B���̂�

�߁A��^�g���b�N�̓��͌��ɂ͍���Ƃ��f�B�[�[���G���W���ɗ��炴��Ȃ����Ƃ͎��m�̎����Ƃ��ĔF�������

����B

���h����������Ă��Ȃ����Ƃ���C�s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�ɂ͕s�����ł���B�܂��C����������Q�Ԃ̃n�C�u���b

�h�����Ԃ́A�ᑬ���s��A�C�h�����O�̏ꍇ��p�ɂȒ�~���̐����G�l���M�[�̉ɂ���ĔR��R����P��

��C�r�o�K�X�̒ጸ�Ɍ��ʂ������ł��邪�A�������H��A�����s���鎞�ɂ͂����̔R���єr�o�K�X�̒ጸ

���ʂ��S�������Ȃ��B���̂��߁C�s�s�Ԃ̘A���������s��������^�g���b�N�Ƀn�C�u���b�h�Z�p���̗p���Ă��A�{

���̋@�\���S�������ł��Ȃ��㕨�ł���B�܂��A�d�C�����Ԃł͈��̃o�b�e���[�[�d�ł̑��s�������Z�����Ƃ�

�����C�g���b�N�ł̓o�b�e���[�̏d�ʑ��ɂ��ݕ��ύڗʂ̍팸���������߁C����Ƃ��f�B�[�[����^�g���b�N���d�C

�����Ԃɕς��\���͖��Ɉ���L�蓾�Ȃ��B���̂悤�ɁA���݂̏�p�ԁE���^�g���b�N�Ŋ��Ɏ��p������A�Ⴕ

���͎��p������悤�Ƃ��Ă������Q�ԋZ�p�́A�s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�ɂ͓K���Ă��Ȃ����Ƃ͖������B���̂�

�߁A��^�g���b�N�̓��͌��ɂ͍���Ƃ��f�B�[�[���G���W���ɗ��炴��Ȃ����Ƃ͎��m�̎����Ƃ��ĔF�������

����B

�@�Ƃ���ŁA�Q�O�O�V�N�Q���̎Y�ƍ\���R�c�������n�������ψ���E�������R�c��n���������P�O��

������@��ʐ����R�c���ʑ̌n���ȉ��P�P�������@������c�̎����Q�@�u�^�A�����CO�Q�팸���

�ۑ�v(http://www.mlit.go.jp/singikai/koutusin/koutu/kankyou/11/02.pdf)�̉^�A����ɂ�����CO�Q�r�o�팸�̂�

�߂́u�V���̓V�X�e���E�V�R���̗��p�v�̍��ɋL�ڂ���Ă���CO2�팸�̋Z�p�́A�n�C�u���b�h�ԁA�d�C�����Ԃ���

�уo�C�I�}�X�R���ł���(���\���Q�ƕ��j�B�O�q�̒ʂ�A�n�C�u���b�h�ԂƓd�C�����Ԃ͓s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N��

�͍̗p�ł��Ȃ��Z�p�ł���A�h�����ăo�C�I�}�X�R���݂̂���^�g���b�N�ɍ̗p���\�ł���B�������A�䂪���ł�

�K�v�ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ�����Ȃ��߁A�o�C�I�}�X�R���ɂ���^�g���b�N��CO2�팸���s�\�ł��邱�Ƃ͒N����

�F�߂�Ƃ���ł���B

������@��ʐ����R�c���ʑ̌n���ȉ��P�P�������@������c�̎����Q�@�u�^�A�����CO�Q�팸���

�ۑ�v(http://www.mlit.go.jp/singikai/koutusin/koutu/kankyou/11/02.pdf)�̉^�A����ɂ�����CO�Q�r�o�팸�̂�

�߂́u�V���̓V�X�e���E�V�R���̗��p�v�̍��ɋL�ڂ���Ă���CO2�팸�̋Z�p�́A�n�C�u���b�h�ԁA�d�C�����Ԃ���

�уo�C�I�}�X�R���ł���(���\���Q�ƕ��j�B�O�q�̒ʂ�A�n�C�u���b�h�ԂƓd�C�����Ԃ͓s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N��

�͍̗p�ł��Ȃ��Z�p�ł���A�h�����ăo�C�I�}�X�R���݂̂���^�g���b�N�ɍ̗p���\�ł���B�������A�䂪���ł�

�K�v�ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ�����Ȃ��߁A�o�C�I�}�X�R���ɂ���^�g���b�N��CO2�팸���s�\�ł��邱�Ƃ͒N����

�F�߂�Ƃ���ł���B

1-3�D��^�f�B�[�[���g���b�N�ɋ��߂��Ă������Q�Z�p

�@�f�B�[�[���G���W�������Q������Z�p�͓��X�i�W���Ă���C���f�_�����i�m�n���j�͔A�f�r�b�q�G�}�ɂ��\����

�팸���\�ł���B�����āC�p�e�B�L�����[�g�i�o�l�j�̓f�B�[�[�������q�������u�i�c�o�e�j�ɂ��K�v�ȃ��x���܂ł�

�팸�ł���Z�p���m������Ă���B���̂��߁A�|�X�g�V�����K���i2009�N���{�j�₻�̌�̔r�o�K�X�K�������ɑ�

���ẮC�����Z�p�̑g�����ɂ��K���ւ̓K�����\�Ɖ]���Ă���B�������Ȃ���A�䂪���ɑ��ċC��ϓ�

�g�g���Ɋ�Â������s�c�菑�ɂ�����2008�N����2012�N�܂ł̊��Ԃ�1990�N���_�̂b�n�Q�r�o�ʂɔ�ׂ�6��

�̍팸�����߂��Ă��邪�A�f�B�[�[���G���W���̂b�n�Q�r�o������ȏ�ɍ팸�ł���Z�p�͖����m������Ă���

���B���s�c�菑��CO2�팸�ڕW�B���ɂ́A�s�s�ԑ��s�̃f�B�[�[����^�g���b�N�̂b�n�Q�r�o�ɂ��Ă��A����

��X�ɍ팸�ł���V���ȋZ�p�̊J�����K�v�ł���B�o�C�I�}�X�R���̔R����p���邱�Ƃɂ���ăf�B�[�[���G���W

���̂b�n�Q�̍팸���\�ł��邪�C���̔R���͂킪���ł͏����Ƃ��K�v�ʂ̊m�ۂ�����Ɨ\�z����邽�߁C���s

�c�菑�̖ڕW��B�������i�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ����Ƃ͑����̐��Ƃ��F�߂Ă��邱�Ƃł���B

�팸���\�ł���B�����āC�p�e�B�L�����[�g�i�o�l�j�̓f�B�[�[�������q�������u�i�c�o�e�j�ɂ��K�v�ȃ��x���܂ł�

�팸�ł���Z�p���m������Ă���B���̂��߁A�|�X�g�V�����K���i2009�N���{�j�₻�̌�̔r�o�K�X�K�������ɑ�

���ẮC�����Z�p�̑g�����ɂ��K���ւ̓K�����\�Ɖ]���Ă���B�������Ȃ���A�䂪���ɑ��ċC��ϓ�

�g�g���Ɋ�Â������s�c�菑�ɂ�����2008�N����2012�N�܂ł̊��Ԃ�1990�N���_�̂b�n�Q�r�o�ʂɔ�ׂ�6��

�̍팸�����߂��Ă��邪�A�f�B�[�[���G���W���̂b�n�Q�r�o������ȏ�ɍ팸�ł���Z�p�͖����m������Ă���

���B���s�c�菑��CO2�팸�ڕW�B���ɂ́A�s�s�ԑ��s�̃f�B�[�[����^�g���b�N�̂b�n�Q�r�o�ɂ��Ă��A����

��X�ɍ팸�ł���V���ȋZ�p�̊J�����K�v�ł���B�o�C�I�}�X�R���̔R����p���邱�Ƃɂ���ăf�B�[�[���G���W

���̂b�n�Q�̍팸���\�ł��邪�C���̔R���͂킪���ł͏����Ƃ��K�v�ʂ̊m�ۂ�����Ɨ\�z����邽�߁C���s

�c�菑�̖ڕW��B�������i�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ����Ƃ͑����̐��Ƃ��F�߂Ă��邱�Ƃł���B

�@

�@�����������s�c�菑���P�X�X�V�N�P�Q���P�P���ɋc�������CO�Q�팸�̕K�v�����L���F������n�߂ĂP�O�N�ȏヌ

�x���̒����N�����o�߂��Ă���ɂ�������炸�A���{�̐��{�E�w��E��Ƃ���̓o�C�I�}�X�R���̔R���ȊO�ɁA��

�s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N��CO�Q�r�o�������ł��팸�ł���悤�ȋZ�p�́A�����ɉ������\����Ă��Ȃ��̂��B��

�̂��Ƃ͉䂪���̑�^�f�B�[�[���g���b�N��CO�Q�팸�Ɋւ��A�P�O�N�]��̊Ԃɉ��̌������ʂ������Ă��Ȃ�����

�̏؋��ł���B

�x���̒����N�����o�߂��Ă���ɂ�������炸�A���{�̐��{�E�w��E��Ƃ���̓o�C�I�}�X�R���̔R���ȊO�ɁA��

�s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N��CO�Q�r�o�������ł��팸�ł���悤�ȋZ�p�́A�����ɉ������\����Ă��Ȃ��̂��B��

�̂��Ƃ͉䂪���̑�^�f�B�[�[���g���b�N��CO�Q�팸�Ɋւ��A�P�O�N�]��̊Ԃɉ��̌������ʂ������Ă��Ȃ�����

�̏؋��ł���B

�@����A�ߔN�̒�����C���h�Ȃǂ̋}���Ȍo�ϔ��W��Ζ��s�[�N�̎���ɓ˓��������Ƃ���A�߂������A�䂪����

�͐Ζ��R�����s�����鎖�Ԃ��ے�ł��Ȃ��ɂȂ����B���̏ꍇ�̌y���s�����琶����g���b�N�ݕ��A

���̎x��ɂ��o�ϓI�ȍ���������ł���悤�ɂ��邽�߁A�o�ώY�ƏȂ�2006�N5���Ɂu�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v

�\�����B���̐헪�ł́u�ق�100����Ζ��n�R���Ɉˑ�����^�A����̓G�l���M�[�����\���̒��ōł��Ǝ�

�����������߂ɐΖ��ˑ�����̒E�p��}��ׂ��v�Ƃ��C�u����A2030�N�܂łɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��80�����x

�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���v�Ƃ�����j�Ƃ��Ă���B���R�A��^�g���b�N�ɂ��Ă����}�ɒE�Ζ�����}��K�v�����邱�Ƃ�

���R�ł���B���������āA���݂̓s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�ɋ��߂��Ă���Z�p�I�ɉ��P���ׂ��d�v�ȉۑ�́A

�uCO�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�ł���B���̉ۑ���������邽�߂ɂ́A�����^�̑�^�g���b�N�p�Ƃ��āuCO�Q�팸�v�Ɓu�E��

���v���ɖ����ł���V�����G���W���𑁋}�ɊJ������K�v�����邱�Ƃ͖��炩�ł���B

�͐Ζ��R�����s�����鎖�Ԃ��ے�ł��Ȃ��ɂȂ����B���̏ꍇ�̌y���s�����琶����g���b�N�ݕ��A

���̎x��ɂ��o�ϓI�ȍ���������ł���悤�ɂ��邽�߁A�o�ώY�ƏȂ�2006�N5���Ɂu�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v

�\�����B���̐헪�ł́u�ق�100����Ζ��n�R���Ɉˑ�����^�A����̓G�l���M�[�����\���̒��ōł��Ǝ�

�����������߂ɐΖ��ˑ�����̒E�p��}��ׂ��v�Ƃ��C�u����A2030�N�܂łɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��80�����x

�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���v�Ƃ�����j�Ƃ��Ă���B���R�A��^�g���b�N�ɂ��Ă����}�ɒE�Ζ�����}��K�v�����邱�Ƃ�

���R�ł���B���������āA���݂̓s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N�ɋ��߂��Ă���Z�p�I�ɉ��P���ׂ��d�v�ȉۑ�́A

�uCO�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�ł���B���̉ۑ���������邽�߂ɂ́A�����^�̑�^�g���b�N�p�Ƃ��āuCO�Q�팸�v�Ɓu�E��

���v���ɖ����ł���V�����G���W���𑁋}�ɊJ������K�v�����邱�Ƃ͖��炩�ł���B

�Q�DCO2�̍팸���\�ȔR���ɂ���

�@�ߔN�̒�����C���h�ł́A�������o�ϔ��W�ɔ����ĐΖ�����̑������������B����A���E��̋ٔ�����C���E

�̐Ζ��s��ł̎������N�����C�y���s���ɂ���ĉ䂪���̑�^�g���b�N���~���ɉ^�s�ł��Ȃ��Ȃ鋰����ے肷��

���Ƃ͂ł��Ȃ��B�ň��̎��Ԃɔ�����̂���@�Ǘ��ł���Ƃ���C�g���b�N�A���̊�@�Ǘ��ɖ��S���������߁C

�����ɑ�^�g���b�N�ɂ����ĒE�Ζ��̔R���̑��}�ȓ������]�܂��Ƃ��낾�B

�̐Ζ��s��ł̎������N�����C�y���s���ɂ���ĉ䂪���̑�^�g���b�N���~���ɉ^�s�ł��Ȃ��Ȃ鋰����ے肷��

���Ƃ͂ł��Ȃ��B�ň��̎��Ԃɔ�����̂���@�Ǘ��ł���Ƃ���C�g���b�N�A���̊�@�Ǘ��ɖ��S���������߁C

�����ɑ�^�g���b�N�ɂ����ĒE�Ζ��̔R���̑��}�ȓ������]�܂��Ƃ��낾�B

�@���̂悤�ȏ܂��C�R���̒���Q�������l�����C�E�Ζ��̗L�͂ȔR�����Ƃ��Ă͓V�R�K�X�����獇����

���W���`���G�[�e���i�c�l�d�j�܂��͉t�̔R���i�f�s�k:gas to liquids�j�𐄏�����l�������B�����c�l�d�Ƃf�s�k�̓f�B

�[�[���R�ĂɓK���Ă��邱�Ƃ������āC�f�B�[�[���g���b�N�ɗp���錤��������ɍs���Ă���Ƃ���ł���B

���W���`���G�[�e���i�c�l�d�j�܂��͉t�̔R���i�f�s�k:gas to liquids�j�𐄏�����l�������B�����c�l�d�Ƃf�s�k�̓f�B

�[�[���R�ĂɓK���Ă��邱�Ƃ������āC�f�B�[�[���g���b�N�ɗp���錤��������ɍs���Ă���Ƃ���ł���B

�@���݁A�b�m�f�̌����ł���t���V�R�K�X�i�k�m�f�j��c�l�d����тf�s�k�́C�V�R�K�X�̎Y�o�n�Ő�������Ă���B��

�̍ۂɍ̌@�����V�R�K�X���̂��G�l���M�[���Ƃ��Ďg�p�����ꍇ�̊e�R���̍̌@���琻�i���܂ł̂��ꂼ��̃G

�l���M�[�����́C�k�m�f�ł�0.870�`0.930�i����0.900�j�C�c�l�d�ł�0.680�`0.730�i����0.704�j�C�f�s�k�ł�0.490�`0.680

�i����0.593�j�ł���B����C��������y��������ۂ̃G�l���M�[�����́C0.850�`0.960�i����0.924�j�ł���B�i�o

�T�F�i�g�e�b���������������ʈψ���C����15�N�x�u�i�g�e�b���������������ʁv���ԕ��C���c�@�l�@���{����

�Ԍ������C����16�N3���j�@�}�P�́A�����̃G�l���M�[���������������̂ł���B

�̍ۂɍ̌@�����V�R�K�X���̂��G�l���M�[���Ƃ��Ďg�p�����ꍇ�̊e�R���̍̌@���琻�i���܂ł̂��ꂼ��̃G

�l���M�[�����́C�k�m�f�ł�0.870�`0.930�i����0.900�j�C�c�l�d�ł�0.680�`0.730�i����0.704�j�C�f�s�k�ł�0.490�`0.680

�i����0.593�j�ł���B����C��������y��������ۂ̃G�l���M�[�����́C0.850�`0.960�i����0.924�j�ł���B�i�o

�T�F�i�g�e�b���������������ʈψ���C����15�N�x�u�i�g�e�b���������������ʁv���ԕ��C���c�@�l�@���{����

�Ԍ������C����16�N3���j�@�}�P�́A�����̃G�l���M�[���������������̂ł���B

�@�����̃f�[�^���琶�Y���ɓ��������G�l���M�[���܂ނk�m�f�C�c�l�d�C�f�s�k����ьy���̔��M�ʓ�����̂b�n�Q

�r�o�ʂ��v�Z���C�k�m�f����Ƃ�����r��}�Q�Ɏ������B

�r�o�ʂ��v�Z���C�k�m�f����Ƃ�����r��}�Q�Ɏ������B

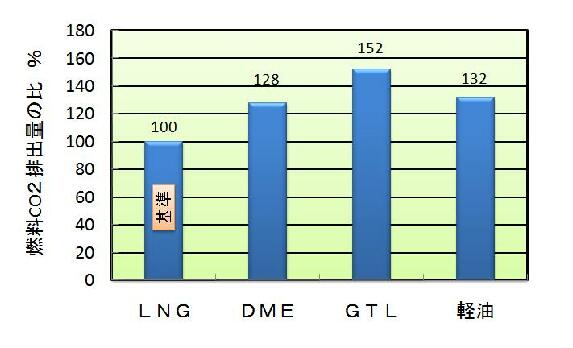

�@���݂̐����Z�p�ł̓V�R�K�X�̍̌@���琻�i���܂ł̊Ԃ̉��M���ɔr�o����b�n�Q���܂߂��ꍇ�̊e�R���̂b

�n�Q�r�o�ʂ��r����ƁA�c�l�d�ƌy���̂b�n�Q�r�o�ʂ͂k�m�f����30�������C�f�s�k�̂b�n�Q�r�o�ʂ͂k�m�f����

50���������B���ɁA�f�s�k�͌y��������15���������̂b�n�Q��r�o���邽�߁C�y��������C��������������R��

�Ɖ]����B�V�R�K�X�������Ƃ���LNG�ADME�����GTL�̎O�҂��r�����ꍇ�ALNG�ADME�����GTL�̂b�n�Q�̔r

�o�ʂ̔�́A���ꂼ�������ݔ����������Ă��R�����i�̔�ɑ�������Ɛ��@����ADME�̉��i��LNG

����1.3�{�AGTL�̉��i��LNG����1.5�{���x�ɂȂ�Ɨ\�z�����B

�n�Q�r�o�ʂ��r����ƁA�c�l�d�ƌy���̂b�n�Q�r�o�ʂ͂k�m�f����30�������C�f�s�k�̂b�n�Q�r�o�ʂ͂k�m�f����

50���������B���ɁA�f�s�k�͌y��������15���������̂b�n�Q��r�o���邽�߁C�y��������C��������������R��

�Ɖ]����B�V�R�K�X�������Ƃ���LNG�ADME�����GTL�̎O�҂��r�����ꍇ�ALNG�ADME�����GTL�̂b�n�Q�̔r

�o�ʂ̔�́A���ꂼ�������ݔ����������Ă��R�����i�̔�ɑ�������Ɛ��@����ADME�̉��i��LNG

����1.3�{�AGTL�̉��i��LNG����1.5�{���x�ɂȂ�Ɨ\�z�����B

�@�Ȃ��ADME�Ɋ֘A����l�B�́A�Ȃ�ӂ�\�킸�A�uDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A����

�̗L�]�ȔR���v�Ƃ̐�`������ɍs�Ȃ��Ă���悤���B�Ⴆ�A�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d

�𐄏�����@�B�w��̋^���̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j�Ɍf

�ڂ��ꂽ�uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ɂ����āA���蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗����́ADME���Ƃł���

���Ƃ��l������ƈӐ}���Ă̍s�ׂƌ����邪�ATank-to-Wheel�̎����f�[�^�������Ƃ��Ȃ���A���̎����f�[�^��

Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɓ����o���ꂽ���_�ł��鎖����S���L�ڂ��Ȃ��ŁuDME�̓f�B�[�[���G���W��

�̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ǝ咣����Ă���̂ł���B���̓��{�@��w��̘_���ł́A

DME�ƌy���Ƃَ̈�̔R���̗D��̋c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̕]����

�S���s��Ȃ���DME�������̗L�]�ȔR���ƌ��_�Â����Ă��邽�߁A�v���I�Ȍ��ׂ��������_���ł���l���ĊԈ�

���͖������낤�B

�̗L�]�ȔR���v�Ƃ̐�`������ɍs�Ȃ��Ă���悤���B�Ⴆ�A�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d

�𐄏�����@�B�w��̋^���̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j�Ɍf

�ڂ��ꂽ�uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ɂ����āA���蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗����́ADME���Ƃł���

���Ƃ��l������ƈӐ}���Ă̍s�ׂƌ����邪�ATank-to-Wheel�̎����f�[�^�������Ƃ��Ȃ���A���̎����f�[�^��

Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɓ����o���ꂽ���_�ł��鎖����S���L�ڂ��Ȃ��ŁuDME�̓f�B�[�[���G���W��

�̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ǝ咣����Ă���̂ł���B���̓��{�@��w��̘_���ł́A

DME�ƌy���Ƃَ̈�̔R���̗D��̋c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̕]����

�S���s��Ȃ���DME�������̗L�]�ȔR���ƌ��_�Â����Ă��邽�߁A�v���I�Ȍ��ׂ��������_���ł���l���ĊԈ�

���͖������낤�B

�@���̓��蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗�����Tank-to-Wheel�̏������ɂ�����uDME�̓f�B�[�[���G���W���̍�����

�������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̎咣�́A�R���̗D��̋c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N

���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̐������]���ɏ��������ƁA�uDME�͌y���f�B�[�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M��

�������A�����I�ɂ������ԂɎg�p�ł��Ȃ����הR���v�Ƃ̋L�q�ɖ{�_����������ׂ��ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A

�֑��`��ʂ�z���A���U��`�ɋ߂��悤�Ɏv����̂ł���B���̂悤�Ȑ�`�ɓ��{�@�B�w��S�ʓI�ɋ��͂���

����悤�Ɍ�����́A���ɒQ���킵�����ƂƎv���Ă���B���݂ɁA���{�@�B�w��̃z�[���y�[�W�ł��u�c�l�d�i�W

���`���G�[�e���j�R�����y�̂��߂̒v�ihttp://www.jsme.or.jp/teigen/teigb01.htm�j���y�[�W��݂��A�y���f�B�[

�[��������R�O����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[���������DME�X�Ɛ������Ă���̂ł���B���{�@�B�w�

�G�l���M�[�����̘Q��𐄏����Ă��邱�Ƃ́A�������B

�������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̎咣�́A�R���̗D��̋c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N

���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̐������]���ɏ��������ƁA�uDME�͌y���f�B�[�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M��

�������A�����I�ɂ������ԂɎg�p�ł��Ȃ����הR���v�Ƃ̋L�q�ɖ{�_����������ׂ��ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A

�֑��`��ʂ�z���A���U��`�ɋ߂��悤�Ɏv����̂ł���B���̂悤�Ȑ�`�ɓ��{�@�B�w��S�ʓI�ɋ��͂���

����悤�Ɍ�����́A���ɒQ���킵�����ƂƎv���Ă���B���݂ɁA���{�@�B�w��̃z�[���y�[�W�ł��u�c�l�d�i�W

���`���G�[�e���j�R�����y�̂��߂̒v�ihttp://www.jsme.or.jp/teigen/teigb01.htm�j���y�[�W��݂��A�y���f�B�[

�[��������R�O����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[���������DME�X�Ɛ������Ă���̂ł���B���{�@�B�w�

�G�l���M�[�����̘Q��𐄏����Ă��邱�Ƃ́A�������B

�@�Ƃ���ŁA���ɁA�f�B�[�[���G���W�����y���ɗ��Ȃ��M�����œV�R�K�X��p���ĉ^�]���邱�Ƃ��\�ł���Ȃ�

�A�V�R�K�X�ɑ��ʂ̃G�l���M�[�𓊓����č�������c�l�d��f�s�k���f�B�[�[���̔R���Ɏg�p���邱�Ƃ�CO2��

�傳���邾���łȂ��A�R���̘Q��ƔR���R�X�g�̏㏸���������ƂɂȂ�B���̂悤�ɁAC�n�Q�̔r�o�ƔR�����i�Ƃ̗���

����l�����ꍇ�ADME��GTL�͑�^�g���b�N�p�̒E�Ζ��̔R���ɓK���Ă��Ȃ����Ƃ͗e�Ղɗ����ł��邱�Ƃ��B����

���Ƃ́A�V�R�K�X���獇����DME��GTL�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K�ɏڏq���Ă���̂ŁA�Q�Ɗ肢�����B

�A�V�R�K�X�ɑ��ʂ̃G�l���M�[�𓊓����č�������c�l�d��f�s�k���f�B�[�[���̔R���Ɏg�p���邱�Ƃ�CO2��

�傳���邾���łȂ��A�R���̘Q��ƔR���R�X�g�̏㏸���������ƂɂȂ�B���̂悤�ɁAC�n�Q�̔r�o�ƔR�����i�Ƃ̗���

����l�����ꍇ�ADME��GTL�͑�^�g���b�N�p�̒E�Ζ��̔R���ɓK���Ă��Ȃ����Ƃ͗e�Ղɗ����ł��邱�Ƃ��B����

���Ƃ́A�V�R�K�X���獇����DME��GTL�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K�ɏڏq���Ă���̂ŁA�Q�Ɗ肢�����B

�@DME��GTL�ɂ��ẮA�����A�̌@���\�ȐΖ��ƓV�R�K�X���͊����A�����̔R���������ԗp�ɏ\���ɋ�����

��Ȃ��Ȃ������_�ŁC�ΒY���K�X�����č�������R���Ƃ��ăf�B�[�[���G���W���Ɏg�p����`�Ԃ��ł��]�܂����ƍl

������B

��Ȃ��Ȃ������_�ŁC�ΒY���K�X�����č�������R���Ƃ��ăf�B�[�[���G���W���Ɏg�p����`�Ԃ��ł��]�܂����ƍl

������B

�R�D�b�m�f��R���Ƃ���G���W���i�V�R�K�X�G���W���j

3-1�D�V�R�K�X�G���W���̎��

�@�V�R�K�X�̓Z�^�������ɂ߂ĒႢ���Ƃ���C��C�ƓV�R�K�X�̍����C��R�Ă�����ɂ́C�O������̓_���K�v

�ƂȂ�D��̓X�p�[�N�v���O�̉Ήԕ��d�ɂ��V�R�K�X�݂̂�R�Ă�����X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG��

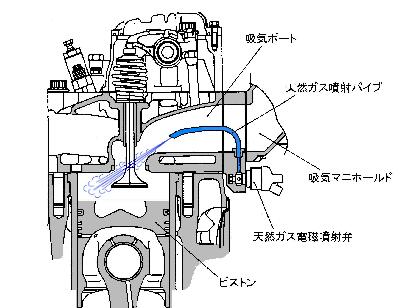

�W��������C���͔R�Ď����Ƀp�C���b�g���˂����y���̎��Ȓ��̉Ή��ɂ��V�R�K�X��R�Ă�����y�����Ό^

�̃f�B�[�[���f���A���t���G���i�c�c�e�j�G���W��������D�i�}�R�Q�Ɓj �X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG���W��(�X�p

�[�N�v���O��CNG�G���W���j�́A�s�̂̂b�m�f��p�ԁA���^�b�m�f�g���b�N�A���^�b�m�f�g���b�N����тb�m�f�o�X�̃G��

�W���Ƃ��č̗p����Ă���B

�ƂȂ�D��̓X�p�[�N�v���O�̉Ήԕ��d�ɂ��V�R�K�X�݂̂�R�Ă�����X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG��

�W��������C���͔R�Ď����Ƀp�C���b�g���˂����y���̎��Ȓ��̉Ή��ɂ��V�R�K�X��R�Ă�����y�����Ό^

�̃f�B�[�[���f���A���t���G���i�c�c�e�j�G���W��������D�i�}�R�Q�Ɓj �X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG���W��(�X�p

�[�N�v���O��CNG�G���W���j�́A�s�̂̂b�m�f��p�ԁA���^�b�m�f�g���b�N�A���^�b�m�f�g���b�N����тb�m�f�o�X�̃G��

�W���Ƃ��č̗p����Ă���B

3-2�D�]���̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W�����̔M������CO2�r�o���\

�@�@�@�@�@�iDDF�G���W���Ƃ̑���_�j

�@���y��ʏȂł͕����P�S�`�P�U�N�x�̂R��N�v��ŎY�w���̘A�g�̂��ƂɁu���������Q��^�����Ԃ̌����J

���v�ihttp://www.ntsel.go.jp/jutaku/15files/06.pdf#search='���������Q'�j�����{���ꂽ�B�����ł͐}�S�Ɏ����v��

�W�F�N�g���{�̐����̂��ƂɁA��^�̓V�R�K�X�g���b�N�ADME�g���b�N�A�n�C�u���b�h�o�X�A�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[��

�G���W���A�R���d�r�o�X�̊J���������s��ꂽ�B

���v�ihttp://www.ntsel.go.jp/jutaku/15files/06.pdf#search='���������Q'�j�����{���ꂽ�B�����ł͐}�S�Ɏ����v��

�W�F�N�g���{�̐����̂��ƂɁA��^�̓V�R�K�X�g���b�N�ADME�g���b�N�A�n�C�u���b�h�o�X�A�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[��

�G���W���A�R���d�r�o�X�̊J���������s��ꂽ�B

�@���̒��̓V�R�K�X�����Ԃ̃v���W�F�N�g�ł́A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ���GVW�Q�T�g���N���X��

��^CNG�g���b�N�̊J���������s���A�������ʂ�����Ă���B���ʕ̏ڍׂ�http://www.ntsel.go.jp/

jutaku/15files/06.pdf#search='���������Q'�́u���������Q��^�����Ԃ̌����J���v'���Q�Ɗ肢�����B

��^CNG�g���b�N�̊J���������s���A�������ʂ�����Ă���B���ʕ̏ڍׂ�http://www.ntsel.go.jp/

jutaku/15files/06.pdf#search='���������Q'�́u���������Q��^�����Ԃ̌����J���v'���Q�Ɗ肢�����B

�@���̕��ɂ��ƁA�i�d�O�T���[�h�����ł́AGVW�Q�T�g���N���X��^CNG�g���b�N�p�̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X

�G���W����CO2�r�o�ʂ́A�u����r�C�ʃG���W���Ńf�B�[�[���G���W���̃g�b�v�N���X�ɕ��Ԓ�CO2�r�o�ʂƂ��邱��

���ł����B�v�ƋL�ڂ���Ă���B�@�܂�A�i�d�O�T���[�h�����ł͑�^CNG�g���b�N�p�̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G��

�W����CO2�r�o�ʂ́A����r�C�ʂ̃f�B�[�[���G���W����CO2�r�o�ʂƓ����ł���ƕ���Ă���B

�G���W����CO2�r�o�ʂ́A�u����r�C�ʃG���W���Ńf�B�[�[���G���W���̃g�b�v�N���X�ɕ��Ԓ�CO2�r�o�ʂƂ��邱��

���ł����B�v�ƋL�ڂ���Ă���B�@�܂�A�i�d�O�T���[�h�����ł͑�^CNG�g���b�N�p�̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G��

�W����CO2�r�o�ʂ́A����r�C�ʂ̃f�B�[�[���G���W����CO2�r�o�ʂƓ����ł���ƕ���Ă���B

�@����A�V�R�K�X�ƌy���̒P�ʔ��M�ʓ������CO2�����ʂ́A�V�R�K�X���T�P��/MJ�A�y�����U�V��/MJ�ł���A�V�R

�K�X��CO2�r�o�ʂ͌y�������啝�ɏ��Ȃ��B����ɂ�������炸�A�i�d�O�T���[�h�����ł͂��̃v���W�F�N�g�ŊJ��

���ꂽGVW�Q�T�g���N���X��^CNG�g���b�N�p�̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W����CO2�r�o�ʂ́A����r�C�ʂ�

�f�B�[�[���G���W����CO2�r�o�ʂƓ����ł������Ƃ̂��Ƃ��B���̂��Ƃ́A�V�R�K�X�ƌy���̂��ꂼ��̒P�ʔ��M��

�������CO2�����ʂ���ɂ��Čv�Z����ƁA���̃v���W�F�N�g�ŊJ�����ꂽGVW�Q�T�g���N���X��^CNG�g���b�N�p��

�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̔M�������A����r�C�ʂ̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔M���������A

�v�Z��A�R�P��������Ă��邱�ƂɂȂ�B�z�C�i��ق�������ሳ�k��̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W�����z�C

�i��ق̖��������k��̃f�B�[�[���G���W���ɔ�ׂĂi�d�O�T���[�h�����̔M�������啝�ɗ���Ă��邱�Ƃ́A�G��

�W���T�C�N�����_����l���ē��R�̂��Ƃł���B ����ɂ��ẮA�ʂ̃y�[�W�V�R�K�X��đ�^�g���b�N�́A�d�ʎ�

�R���ɕs�K���̌��׃g���b�N���I�ɂ��ڏq���Ă���̂ŁA�䗗�������������B

�K�X��CO2�r�o�ʂ͌y�������啝�ɏ��Ȃ��B����ɂ�������炸�A�i�d�O�T���[�h�����ł͂��̃v���W�F�N�g�ŊJ��

���ꂽGVW�Q�T�g���N���X��^CNG�g���b�N�p�̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W����CO2�r�o�ʂ́A����r�C�ʂ�

�f�B�[�[���G���W����CO2�r�o�ʂƓ����ł������Ƃ̂��Ƃ��B���̂��Ƃ́A�V�R�K�X�ƌy���̂��ꂼ��̒P�ʔ��M��

�������CO2�����ʂ���ɂ��Čv�Z����ƁA���̃v���W�F�N�g�ŊJ�����ꂽGVW�Q�T�g���N���X��^CNG�g���b�N�p��

�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̔M�������A����r�C�ʂ̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔M���������A

�v�Z��A�R�P��������Ă��邱�ƂɂȂ�B�z�C�i��ق�������ሳ�k��̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W�����z�C

�i��ق̖��������k��̃f�B�[�[���G���W���ɔ�ׂĂi�d�O�T���[�h�����̔M�������啝�ɗ���Ă��邱�Ƃ́A�G��

�W���T�C�N�����_����l���ē��R�̂��Ƃł���B ����ɂ��ẮA�ʂ̃y�[�W�V�R�K�X��đ�^�g���b�N�́A�d�ʎ�

�R���ɕs�K���̌��׃g���b�N���I�ɂ��ڏq���Ă���̂ŁA�䗗�������������B

�@���̕��Ŋm�F���ꂽ�d�v�Ȃ��Ƃ́A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^CNG�g���b�N�͏]���̑�^�f�B

�[�[���g���b�N�����R�P���������̔R���G�l���M�[��Q��邱�Ƃ����m�ɂ��ꂽ���Ƃł���B�M�����̈����X�p�[

�N�v���O���V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ�����^CNG�g���b�N�́A��ɉ^�s�R�X�g�̗}���̂��߂ɔR������ʂ̍팸��

���߂��Ă���s�s�ԉݕ��A���ɂ͑S���g�p�ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B���������āA�����A�E�Ζ��̕K�v����

�����Ƃ��Ă��A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^CNG�g���b�N�����p�ɋ������\���͊F���ƍl���ėǂ�

���낤�B����������A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^CNG�g���b�N�́A�ȃG�l���M�[���������߂���

���錻�݂ł́A���݂��鉿�l�̖�����^�g���b�N�ƍl������B���̕����P�S�`�P�U�N�x�Ɏ��{���ꂽ���y��ʏȂ�

��^CNG�g���b�N�J���v���W�F�N�g�ɂ��ẮA�u���r�C�ʂP�R���b�g���N���X�̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�G���W����

�ڂ����ԗ����d�ʂQ�T�g�����̑�^CNG�g���b�N�́A�J�����Ă����p�����S���������Ƃ����������Ɓv���ő�̐���

�ƌ����Ă��ߌ��ł͖������낤�B

�[�[���g���b�N�����R�P���������̔R���G�l���M�[��Q��邱�Ƃ����m�ɂ��ꂽ���Ƃł���B�M�����̈����X�p�[

�N�v���O���V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ�����^CNG�g���b�N�́A��ɉ^�s�R�X�g�̗}���̂��߂ɔR������ʂ̍팸��

���߂��Ă���s�s�ԉݕ��A���ɂ͑S���g�p�ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B���������āA�����A�E�Ζ��̕K�v����

�����Ƃ��Ă��A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^CNG�g���b�N�����p�ɋ������\���͊F���ƍl���ėǂ�

���낤�B����������A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^CNG�g���b�N�́A�ȃG�l���M�[���������߂���

���錻�݂ł́A���݂��鉿�l�̖�����^�g���b�N�ƍl������B���̕����P�S�`�P�U�N�x�Ɏ��{���ꂽ���y��ʏȂ�

��^CNG�g���b�N�J���v���W�F�N�g�ɂ��ẮA�u���r�C�ʂP�R���b�g���N���X�̃X�p�[�N�v���O���V�R�K�G���W����

�ڂ����ԗ����d�ʂQ�T�g�����̑�^CNG�g���b�N�́A�J�����Ă����p�����S���������Ƃ����������Ɓv���ő�̐���

�ƌ����Ă��ߌ��ł͖������낤�B

3-3�D�y�����Ό^�̓V�R�K�X�G���W���ł���f�B�[�[���f���A���t���G���i�c�c�e�j�G���W��

�@���Ă̓V�R�K�X���e�Ղɓ���ł���n��ł́A�����ȓV�R�K�X�p���Čo�ϓI�Ƀg���b�N���^�s�����邽�߁A

�y�����Ό^�̓V�R�K�X�G���W���ł���c�c�e�G���W���𓋍ڂ����g���b�N����ʂɎg���Ă���Ⴊ���邪�A�䂪��

�ł͂c�c�e�G���W���𓋍ڂ����g���b�N���s�̂��ꂽ��͌�������Ȃ��B�M�҂��ȑO�ɋΖ����Ă������{�G�R�X����

�J�i�_��Alternative Fuel Systems Inc.�Ƌ����ł����U�t�H���[�h�i�ύڗʂS�g���N���X�j�̃f�B�[�[���G���W�����x�[

�X��zu �z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W�����J�����A���̋z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���𓋍ڂ��������U�t�H���[�h

�̂c�c�e�g���b�N���������s�����{�����Ⴊ����B�z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���͐}�T�̖͎��}�Ɏ������悤�Ɋe

�V�����_�̋z�C�ق̊J�ْ��ɋz�C�|�[�g����V�����_�Ɍ������ēV�R�K�X�˂�������̃G���W���ł���B

�y�����Ό^�̓V�R�K�X�G���W���ł���c�c�e�G���W���𓋍ڂ����g���b�N����ʂɎg���Ă���Ⴊ���邪�A�䂪��

�ł͂c�c�e�G���W���𓋍ڂ����g���b�N���s�̂��ꂽ��͌�������Ȃ��B�M�҂��ȑO�ɋΖ����Ă������{�G�R�X����

�J�i�_��Alternative Fuel Systems Inc.�Ƌ����ł����U�t�H���[�h�i�ύڗʂS�g���N���X�j�̃f�B�[�[���G���W�����x�[

�X��zu �z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W�����J�����A���̋z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���𓋍ڂ��������U�t�H���[�h

�̂c�c�e�g���b�N���������s�����{�����Ⴊ����B�z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���͐}�T�̖͎��}�Ɏ������悤�Ɋe

�V�����_�̋z�C�ق̊J�ْ��ɋz�C�|�[�g����V�����_�Ɍ������ēV�R�K�X�˂�������̃G���W���ł���B

�@���̂����U�t�H���[�h�ɓ��ڂ����z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���̏ڍׂ́A���i���ҁF�Γc���j�@���C323 ��

�^�g���b�N�pECOS-DDF�V�R�K�X�G���W���̊J���C�w�p�u����O���WNo.71-00�C�Вc�@�l�@���{�����ԋZ�p��)��

�܂Ƃ߂Ă���B

�^�g���b�N�pECOS-DDF�V�R�K�X�G���W���̊J���C�w�p�u����O���WNo.71-00�C�Вc�@�l�@���{�����ԋZ�p��)��

�܂Ƃ߂Ă���B

�@�����ł́A���̕��ɂ��ƂÂ��Ăc�c�e�G���W���̍\����\�̗v�_���܂Ƃ߂��̂ŁA�c�c�e�G���W���̗D�ꂽ��

���𗝉�����ꏕ�ɂ��Ăɂ���������Ǝv���Ă���B

���𗝉�����ꏕ�ɂ��Ăɂ���������Ǝv���Ă���B

3-4�DDDF�G���W���̍쓮�ƔR��

�@DDF�G���W���ł́C�e�V�����_�̋z�C�|�[�g�ɐ݂����K�X�C���W�F�N�^����z�C�ق̊J�ي��Ԓ��Ɏ�R���̓V�R

�K�X���V�����_���Ɍ������ĕ��˂�����@���̗p����Ă���D���̗��R�́C�V�����_���ɓV�R�K�X�̉ߔZ�̈�Ƌ�

�C�̑����̈�ɕ������s�ψ�ȍ����C���`�������C�f�B�[�[���̍������k���ς����ɑS�����ɑ��ʂ̓V�R

�K�X�����������ꍇ�ł��m�b�L���O�������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂��BDDF�G���W���ł́C�R�Ď����Ƀp�C���b�g����

�����y���̗\�����C���ŏ��Ɏ��Ȓ����ĉΉ����`������C���̉Ή����V�R�K�X�̊\�����C��R�Ă�����

�v���Z�X�ʼn^�]���s����BDDF�G���W���̔R�ẮC�}�U�̔M�������̖͎��}�Ɏ������悤�ɁC�f�B�[�[���R�Ă�

����y���̊g�U�R�Ă��傫���팸����C����ɓV�R�K�X�̗\�����R�Ă��t�����ꂽ���̂ƍl������B

�K�X���V�����_���Ɍ������ĕ��˂�����@���̗p����Ă���D���̗��R�́C�V�����_���ɓV�R�K�X�̉ߔZ�̈�Ƌ�

�C�̑����̈�ɕ������s�ψ�ȍ����C���`�������C�f�B�[�[���̍������k���ς����ɑS�����ɑ��ʂ̓V�R

�K�X�����������ꍇ�ł��m�b�L���O�������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂��BDDF�G���W���ł́C�R�Ď����Ƀp�C���b�g����

�����y���̗\�����C���ŏ��Ɏ��Ȓ����ĉΉ����`������C���̉Ή����V�R�K�X�̊\�����C��R�Ă�����

�v���Z�X�ʼn^�]���s����BDDF�G���W���̔R�ẮC�}�U�̔M�������̖͎��}�Ɏ������悤�ɁC�f�B�[�[���R�Ă�

����y���̊g�U�R�Ă��傫���팸����C����ɓV�R�K�X�̗\�����R�Ă��t�����ꂽ���̂ƍl������B

3-5�D���삵��DDF�G���W���̊T�v

�@�����U6�g�g1-�b�f�B�[�[���G���W�����c�c�e�G���W���ɉ����������^�g���b�N�̃G���W���̏�����\�P�A�V�X�e����}

�V�Ɏ������B

�V�Ɏ������B

| |

|

|

�G���W���^��

|

|

|

�G���W���`��

|

|

|

�ߋ��̗L��

|

|

|

�r�C�ʁ@�@(cm3)

|

|

|

�V�����_���\�z��

|

|

|

�{�A�~�X�g���[�N �@ (mm)

|

|

|

���k��

|

|

|

�_����

|

|

|

�R�������V�X�e��

|

|

|

�dGR���u

|

|

|

�R��

|

|

|

�ō��o�́@�@�@(kW/rpm)

|

|

|

�ő�g���N�@�@(Nm/rpm)

|

|

|

�G�}���u

|

|

|

�@�x�[�X��6�g�g1-�b�f�B�[�[���̓d�q���䃆�j�b�g�i�d�b�t�j�ɂc�c�e�G���W���̂d�b�t���V���ɒlj�����C�_���G�}��

�u����тd�f�q�N�[�����lj����ꂽ�D����ɂ��G���W����]���y�уA�N�Z���y�_���ʒu�M���ɂ��������Čy������

�ѓV�R�K�X�̕��˗ʂ����䂳��C�G���W���o�͂���єr�o�K�X�̍œK�����}���Ă���D���̂c�c�e�G���W���́A��

���U�t�H���[�h�i�ύڗʂS�g���N���X�j�ɓ��ڂ���C(��)���{�����Ԍ������Ɉϑ�����C�V���V�[�_�C�i���ݔ��ɂ��G

���W�����\����єr�o�K�X�̎��������{���ꂽ�B

�u����тd�f�q�N�[�����lj����ꂽ�D����ɂ��G���W����]���y�уA�N�Z���y�_���ʒu�M���ɂ��������Čy������

�ѓV�R�K�X�̕��˗ʂ����䂳��C�G���W���o�͂���єr�o�K�X�̍œK�����}���Ă���D���̂c�c�e�G���W���́A��

���U�t�H���[�h�i�ύڗʂS�g���N���X�j�ɓ��ڂ���C(��)���{�����Ԍ������Ɉϑ�����C�V���V�[�_�C�i���ݔ��ɂ��G

���W�����\����єr�o�K�X�̎��������{���ꂽ�B

3-6.�@�c�c�e�G���W���̔r�o�K�X���\

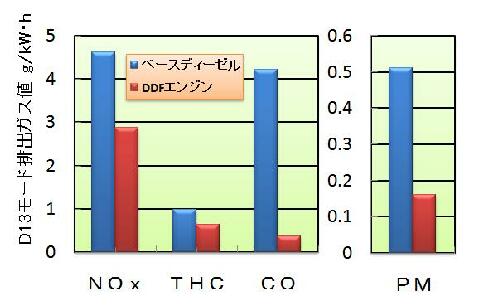

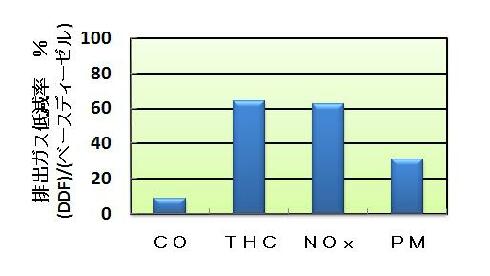

�@�c�c�e�G���W���̔r�o�K�X�������ʂ�}�W����ѐ}�X�Ɏ������B�x�[�X�̕����U�N�K���K���f�B�[�[���ɑ��m�n��

�̖�40���C��_���Y�f�i�b�n�j�̖�90���C�Y�����f�i�s�g�b�j�̖�35���C�o�l�̖�70���̍팸������ꂽ�D����́C�J

�����������̕����V�N�̒���Q�ԓ��r�o�K�X�Z�p�w�j�i�����j�̏d�ʎԒ�r�o�K�X���x�����������̂ł�

��B�c�c�e�G���W���̌y�����ɂ́C�ꕔ�̃V�����_�ɓV�R�K�X�̋����𒆎~����X�L�b�v�t�@�C�A�̐�����s���C

�V�R�K�X�̉ߏ�Ȋ���h�~���Ė��R�V�R�K�X�̔r�o�팸���}���Ă���B

�̖�40���C��_���Y�f�i�b�n�j�̖�90���C�Y�����f�i�s�g�b�j�̖�35���C�o�l�̖�70���̍팸������ꂽ�D����́C�J

�����������̕����V�N�̒���Q�ԓ��r�o�K�X�Z�p�w�j�i�����j�̏d�ʎԒ�r�o�K�X���x�����������̂ł�

��B�c�c�e�G���W���̌y�����ɂ́C�ꕔ�̃V�����_�ɓV�R�K�X�̋����𒆎~����X�L�b�v�t�@�C�A�̐�����s���C

�V�R�K�X�̉ߏ�Ȋ���h�~���Ė��R�V�R�K�X�̔r�o�팸���}���Ă���B

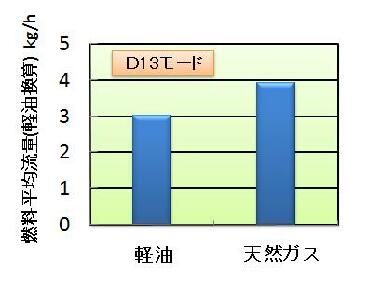

�@�}�P�O�͂c�c�e�G���W���̂c13���[�h�r�o�K�X�������ɏ�����y���ƓV�R�K�X�̕��ϗ��ʂł���D�o�l���r�o��

��Ȃ��V�R�K�X���R���S�̂�60���߂����߂邽�߁C�x�[�X�̃f�B�[�[���ɑ��Ăo�l�̖�70�����팸�ł�������

�ƍl������D

��Ȃ��V�R�K�X���R���S�̂�60���߂����߂邽�߁C�x�[�X�̃f�B�[�[���ɑ��Ăo�l�̖�70�����팸�ł�������

�ƍl������D

�@�܂��C�c�c�e�G���W���̑S�����̂R���[�h��������і����}���������͉������i�����x���j�ł��邱�Ƃ��m�F

�����D

�����D

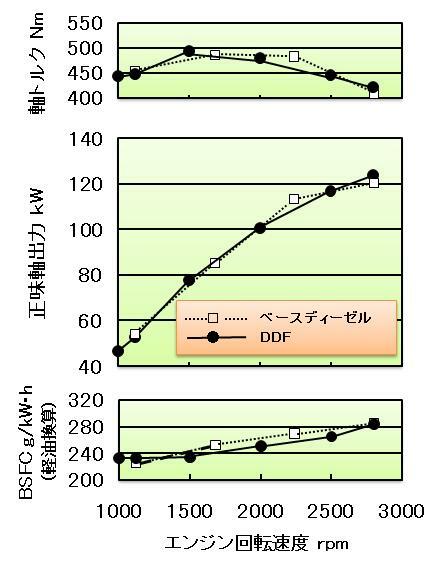

3-7.�@�c�c�e�G���W���̏o�͐��\

�@�}�P�P�Ɏ������悤�ɁC�c�c�e�G���W���̑S�����̏o�́C�g���N����єR������̓x�[�X�̃f�B�[�[���Ƃقړ�

���̐��\��������.

���̐��\��������.

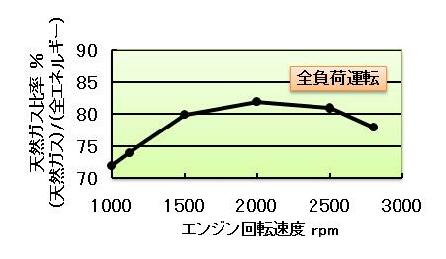

�@�܂��C�c�c�e�G���W���̑S���^�]���̓V�R�K�X�䗦�͐}�P�Q�Ɏ������ʂ�C80���O��ł���D

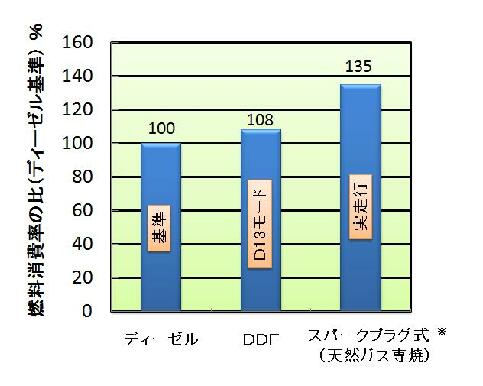

�@�����āA�}�P�R�̓f�B�[�[���G���W������Ƃ����ꍇ��DDF�G���W���iD13���[�h�̔R��j����уX�p�[�N�v���O

���V�R�K�X�G���W���i�����s�̔R��j�̔R��̔�r�������B���̌��ʁA�c�c�e�G���W���̂c13���[�h�R�����

�̓x�[�X�f�B�[�[���ɑ���8���̑����ɉ߂��Ȃ��D���݂ɁC�^�A����Q�ԕ��y�@�\�̎����s�����̒����ł̓X

�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG���W���̈�苗�����s���̔R������ʂ̓f�B�[�[���ɑ�35����������������

���i�o�T�F����Q���֔R�������Ԃ̕��y����i�̂��߂̒����������C�i���j�����Z�p�Z���^�[�^�A���

�Q�ԕ��y�@�\�Cp.6-11�@����11�N3���j����Ă���D�܂��A��q�̂S���Ɏ��������ł́A�X�p�[�N�v���O��CNG

�G���W���G���W���̔M�����́A�f�B�[�[���G���W�����R�O����������Ă��邱�Ƃ����炩�ł���B���������āC�f�B�[

�[���Ɓ@�����̍����M������L����c�c�e�G���W���́A��ɔR���������߂��Ă����^�g���b�N�ɍ̗p�\�ȁA

�D�ꂽ�V�R�K�X�G���W���ł���Ƃ��͖��炩�ł���D

���V�R�K�X�G���W���i�����s�̔R��j�̔R��̔�r�������B���̌��ʁA�c�c�e�G���W���̂c13���[�h�R�����

�̓x�[�X�f�B�[�[���ɑ���8���̑����ɉ߂��Ȃ��D���݂ɁC�^�A����Q�ԕ��y�@�\�̎����s�����̒����ł̓X

�p�[�N�v���O�����V�R�K�X��ăG���W���̈�苗�����s���̔R������ʂ̓f�B�[�[���ɑ�35����������������

���i�o�T�F����Q���֔R�������Ԃ̕��y����i�̂��߂̒����������C�i���j�����Z�p�Z���^�[�^�A���

�Q�ԕ��y�@�\�Cp.6-11�@����11�N3���j����Ă���D�܂��A��q�̂S���Ɏ��������ł́A�X�p�[�N�v���O��CNG

�G���W���G���W���̔M�����́A�f�B�[�[���G���W�����R�O����������Ă��邱�Ƃ����炩�ł���B���������āC�f�B�[

�[���Ɓ@�����̍����M������L����c�c�e�G���W���́A��ɔR���������߂��Ă����^�g���b�N�ɍ̗p�\�ȁA

�D�ꂽ�V�R�K�X�G���W���ł���Ƃ��͖��炩�ł���D

3-8.�@�c�c�e�G���W���̂b�n�Q�r�o���\

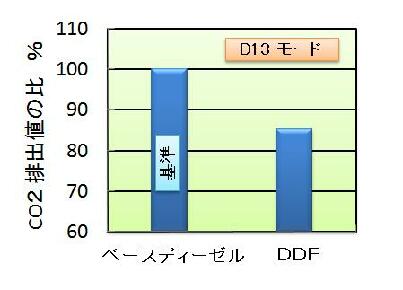

�@�}1�S��D13���[�h�����ɂ�����f�B�[�[���G���W����DDF�G���W����CO2�r�o�l�������B

�@�}�P�S�Ɏ������悤�ɂc�c�e�G���W���̂b�n�Q�́C�c13���[�h�Ńf�B�[�[���G���W������15�������Ȃ����Ƃ��m�F��

���D�c13���[�h���̏���R����60���߂����Y�f�����̏��Ȃ��V�R�K�X�ł���C���̔M�������f�B�[�[���G���W����

�قړ����ł��������߂ƍl������B

���D�c13���[�h���̏���R����60���߂����Y�f�����̏��Ȃ��V�R�K�X�ł���C���̔M�������f�B�[�[���G���W����

�قړ����ł��������߂ƍl������B

�Ƃ���ŁA�y���̔R�Ď��ɂ́u���K�����v���^���Ă���i�m���q�i50nm�N���X�̔��ׂȗ��q�j��APM2.5(.5�ʂ�[�~

�N����]�ȉ��̔����q�j����ɔr�o����錇�_������B����ɑ��A�V�R�K�X�̔R�Ăł̓i�m���q��PM2.5���r�o��

��Ȃ����Ƃ��傫�ȓ����ł���B����ADDF�G���W���ɂ����ẮA13���[�h���̏���R����60���߂����V�R�K�X�ł�

��B���̂��Ƃ���A�c�c�e�G���W���̉^�]���ɂ́A�G���W������r�o�����u���K�����v���^���Ă���i�m���q��A

PM2.5���f�B�[�[���G���W���ɔ�ׂĔ������邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B

�N����]�ȉ��̔����q�j����ɔr�o����錇�_������B����ɑ��A�V�R�K�X�̔R�Ăł̓i�m���q��PM2.5���r�o��

��Ȃ����Ƃ��傫�ȓ����ł���B����ADDF�G���W���ɂ����ẮA13���[�h���̏���R����60���߂����V�R�K�X�ł�

��B���̂��Ƃ���A�c�c�e�G���W���̉^�]���ɂ́A�G���W������r�o�����u���K�����v���^���Ă���i�m���q��A

PM2.5���f�B�[�[���G���W���ɔ�ׂĔ������邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B

�@����C�����s�ɋ߂��������[�h�^�]�ɂ����āA�f�B�[�[���G���W���ɔ�r���ĂR�O�������M���������X�p�[�N�v

���O�����V�R�K�X��ăG���W���̂b�n�Q�r�o�ʂ́A�f�B�[�[���G���W���Ƃقړ����ł��邱�Ƃ́A�����P�S�`�P�U�N�x

�ɍ��y��ʏȂ����{�����u���������Q��^�����Ԃ̌����J���v�ihttp://www.ntsel.go.jp/jutaku/15files/06.pdf#

search='���������Q'�j�v���W�F�N�g��A���H���G���̕��u�����ԗp�G���W���̔M��������"�����ԋZ�p�CVol.

53�CNo.9 (1999)�v�Ŗ��炩�ɂ���Ă���B���̂��߁A�f�B�[�[���G���W�����b�n�Q��15�����Ȃ��c�c�e�G���W���́C��

���_�ł͂b�n�Q�̔r�o���ł����Ȃ����R�@�ւł���ƍl������B

���O�����V�R�K�X��ăG���W���̂b�n�Q�r�o�ʂ́A�f�B�[�[���G���W���Ƃقړ����ł��邱�Ƃ́A�����P�S�`�P�U�N�x

�ɍ��y��ʏȂ����{�����u���������Q��^�����Ԃ̌����J���v�ihttp://www.ntsel.go.jp/jutaku/15files/06.pdf#

search='���������Q'�j�v���W�F�N�g��A���H���G���̕��u�����ԗp�G���W���̔M��������"�����ԋZ�p�CVol.

53�CNo.9 (1999)�v�Ŗ��炩�ɂ���Ă���B���̂��߁A�f�B�[�[���G���W�����b�n�Q��15�����Ȃ��c�c�e�G���W���́C��

���_�ł͂b�n�Q�̔r�o���ł����Ȃ����R�@�ւł���ƍl������B

�T�DDDF�G���W���̓���

�@�y�����Ό^�̓V�R�K�X�G���W���ł���c�c�e�G���W���̓������܂Ƃ߂�ƁA�ȉ��̕\�Q�̒ʂ�ł���B

| |

|

| |

�c�c�e�G���W���͉ߋ������\�ł���A�]���̃f�B�[�[���Ɠ����̏o�͂��\�ł�

�� |

| |

�X�p�[�N�v���O��CNG�g�G���W���̔M�����̓f�B�[�[������R�O������邪�ADDF

�G���W���̔M�����́A�f�B�[�[���Ƃقړ����ł���B |

| |

�c�c�e�G���W����PM�̔r�o�́A�f�B�[�[���̖�P�^�R�ł���B�iD13 ���[�h |

| |

�c�c�e�G���W���̓V�R�K�X�̏���ʔ䗦��D13 ���[�h�Ŗ�U�O���ł���B |

| |

�c�c�e�G���W����CO�Q�̔r�o�̓f�B�[�[�����15���iD13 ���[�h�j���Ȃ��A�b�n�Q�̔r

�o���ł����Ȃ����R�@�ւł���B |

| |

DDF�G���W�����ڂ̃g���b�N�́A�c�c�e�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�Ƃ��݂��ɐ�ւ���

�\�ȃf���A���^�]���[�h�ő��s���邱�Ƃ��\�ł���B |

| |

��^�g���b�N�ɓV�R�K�X�p����DDF�G���W���𓋍ڂ��邱�Ƃ́A�Z�p�I�ȏ�Q

�����Ȃ��A�E�Ζ��̑����������\�ł���B |

| |

�����R����60�����x���V�R�K�X�ł��邽�߁A�f�B�[�[���G���W���ɔ�ׂĂ�

�i�m���q�i50nm�N���X�̔��ׂȗ��q�j�̔r�o��APM2.5(2.5�ʂ�[�~�N����]�ȉ��̔� ���q�j�̔r�o�����邱�Ƃ��\�ł���B |

�@�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^CNG�g���b�N�́A�]���̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r�����ꍇ�A�f�B�[

�[���Ɠ����̂b�n�Q��r�o���A�f�B�[�[�������R���G�l���M�[���R�P���������Q���v���I�Ȍ��ׂ�����B�����

���A�R�Ď����Ƀp�C���b�g���˂����y���̎��Ȓ��̉Ή��ɂ��V�R�K�X��R�Ă�����y�����Ό^�̂c�c�e�G��

�W���́A�]���̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r�����ꍇ�A�f�B�[�[���Ɠ����̔M�����ł��邱�Ƃɉ����A�f�B�[�[����

��b�n�Q��15�����Ȃ��ł��钷��������B�ȏ�̓��e�ɂ��ẮA��N�i2008�N�j��11��14���ɇ��G�k�E�e�B�[�E�G�X

�ihttp://www.nts-book.co.jp/)�ɔ��s���ꂽ�u�N���[���f�B�[�[���J���̗v�f�Z�p�����v�Ɖ]����发(http://www.

nts-book.co.jp/item/detail/summary/energy/20081114_51.html)�̑�T�͂̂V���ɁA�u�����ׂ������---

�V�R�K�X�p����f�B�[�[���G���W��---�v�̍��ɏڂ����L�ڂ���Ă���̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă������������B

�[���Ɠ����̂b�n�Q��r�o���A�f�B�[�[�������R���G�l���M�[���R�P���������Q���v���I�Ȍ��ׂ�����B�����

���A�R�Ď����Ƀp�C���b�g���˂����y���̎��Ȓ��̉Ή��ɂ��V�R�K�X��R�Ă�����y�����Ό^�̂c�c�e�G��

�W���́A�]���̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r�����ꍇ�A�f�B�[�[���Ɠ����̔M�����ł��邱�Ƃɉ����A�f�B�[�[����

��b�n�Q��15�����Ȃ��ł��钷��������B�ȏ�̓��e�ɂ��ẮA��N�i2008�N�j��11��14���ɇ��G�k�E�e�B�[�E�G�X

�ihttp://www.nts-book.co.jp/)�ɔ��s���ꂽ�u�N���[���f�B�[�[���J���̗v�f�Z�p�����v�Ɖ]����发(http://www.

nts-book.co.jp/item/detail/summary/energy/20081114_51.html)�̑�T�͂̂V���ɁA�u�����ׂ������---

�V�R�K�X�p����f�B�[�[���G���W��---�v�̍��ɏڂ����L�ڂ���Ă���̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă������������B

�@�Ȃ��A�c�c�e�G���W���́A�f�B�[�[���Ɠ����̍����M������L���Ă���̂ŁA��^�g���b�N�ɂ����ăf�B�[�[���G���W

���ɑ�ւ��ėp���邱�Ƃɂ��Ă͔M�����̖ʂ���͉��̖��������B���������āA�V�R�K�X�p����c�c�e�G��

�W���́A����̑�^�g���b�N�́u�b�n�Q�팸�v��u�E�Ζ��v�𐄐i���邽�߂̍œK�ȓV�R�K�X�G���W���ł���ƒf������

�ǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B

���ɑ�ւ��ėp���邱�Ƃɂ��Ă͔M�����̖ʂ���͉��̖��������B���������āA�V�R�K�X�p����c�c�e�G��

�W���́A����̑�^�g���b�N�́u�b�n�Q�팸�v��u�E�Ζ��v�𐄐i���邽�߂̍œK�ȓV�R�K�X�G���W���ł���ƒf������

�ǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B

�U�DDDF�G���W���ɂ�����X�Ȃ鐫�\����̋Z�p

�@����܂ł̐����ɗp���������U�t�H���[�h�c�c�e�G���W���̃f�[�^�́A�z�C�|�[�g�ɓV�R�K�X�˂���z�C�|�[�g

���ˎ��c�c�e�G���W���̎������ʂł���B���̐}�T�Ɏ������z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W�������ǂ��A�}�P�T�Ɏ�����

�悤�ȃV�����_���ɓV�R�K�X�ڕ��˂���������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�Ƃ��邱�Ƃɂ���āA�V����

�_���ւ̓V�R�K�X���˂̓K������}�邱�Ƃ��ł��邽�߁A�c�c�e�G���W���̐��\���X�Ɍ��コ���邱�Ƃ��\�ł�

��B�܂��C�������^�]���̔R��ጸ�̂��߂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�╔�������̂g�b��

���̂��߂ɕ��������Ɏ_���G�}�̉��x�㏸���\�ɂ����㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j���̐V

���ȃA�C�f�A�����邱�Ƃɂ��C�X�Ȃ�����\�̌����}�邱�Ƃ��\���B

���ˎ��c�c�e�G���W���̎������ʂł���B���̐}�T�Ɏ������z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W�������ǂ��A�}�P�T�Ɏ�����

�悤�ȃV�����_���ɓV�R�K�X�ڕ��˂���������DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�Ƃ��邱�Ƃɂ���āA�V����

�_���ւ̓V�R�K�X���˂̓K������}�邱�Ƃ��ł��邽�߁A�c�c�e�G���W���̐��\���X�Ɍ��コ���邱�Ƃ��\�ł�

��B�܂��C�������^�]���̔R��ጸ�̂��߂��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�╔�������̂g�b��

���̂��߂ɕ��������Ɏ_���G�}�̉��x�㏸���\�ɂ����㏈������V�X�e���i�������J2005-69238�j���̐V

���ȃA�C�f�A�����邱�Ƃɂ��C�X�Ȃ�����\�̌����}�邱�Ƃ��\���B

�@�Ƃ���ŁA���̂c�c�e�G���W���𓋍ڂ����g���b�N�ł́A�^�]��̃X�C�b�`������s�����Ƃɂ��A�c�c�e�^�]�ƃf�B�[�[

���^�]�Ƃ�C�ӂɑI�����Đ�ւ��邱�Ƃ��\�ȁu�f���A���^�]���[�h�v�̑��s���\�ł���B�f���A���^�]���[

�h��DDF��^�g���b�N�����p�����ꂽ�ꍇ�̃����b�g�ɂ��ẮADDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��

�^�g���b�N �̃y�[�W�ɏڍׂɋL�ڂ����̂ŁA�����������������B

���^�]�Ƃ�C�ӂɑI�����Đ�ւ��邱�Ƃ��\�ȁu�f���A���^�]���[�h�v�̑��s���\�ł���B�f���A���^�]���[

�h��DDF��^�g���b�N�����p�����ꂽ�ꍇ�̃����b�g�ɂ��ẮADDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��

�^�g���b�N �̃y�[�W�ɏڍׂɋL�ڂ����̂ŁA�����������������B

�V�D�\���Ȓm������������DDF�G���W����ᔻ����f�B�[�[���G���W�����Ƃ̖��f

�@�c�c�e�G���W���͐V�����Z�p�ł��邽�߁A�䂪���ł͂��̃G���W�����\���ɗ������Ă���G���W���Z�p�҂͋ɂ߂�

���Ȃ��B�c�c�e�G���W���̓f�B�[�[���f���A���t���G���G���W���Ɖ]�����̖��̎����Ƃ���A�f�B�[�[���G���W������h

�������y�����k���Ό^�̃G���W���ł���B���̂��߂c�c�e�G���W���ɂ��Ă̏\���ȕ�������W���s���Ă���

���ɂ�������炸�A�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ҏ��g����Ղ̘_����ǂ����łc�c�e�G���W���𗝉����Ă���Ǝ�

�g���[�����Ă��܂��Ă���Ƃ��낪�傫�ȊԈႢ�̌����ƂȂ��Ă���悤���B�ŋ߂܂ň�����{���\���錤������

�G���W����������̕�������ꂽ�l����c�c�e�G���W���ɂ��Ď��̂悤�Ȍ��ׂ�����Ǝw�E�̏�ŁA�c�c�e�G���W

���͎��p���������Ƃ̈ӌ���������A����������ꂽ���Ƃ�����B

���Ȃ��B�c�c�e�G���W���̓f�B�[�[���f���A���t���G���G���W���Ɖ]�����̖��̎����Ƃ���A�f�B�[�[���G���W������h

�������y�����k���Ό^�̃G���W���ł���B���̂��߂c�c�e�G���W���ɂ��Ă̏\���ȕ�������W���s���Ă���

���ɂ�������炸�A�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ҏ��g����Ղ̘_����ǂ����łc�c�e�G���W���𗝉����Ă���Ǝ�

�g���[�����Ă��܂��Ă���Ƃ��낪�傫�ȊԈႢ�̌����ƂȂ��Ă���悤���B�ŋ߂܂ň�����{���\���錤������

�G���W����������̕�������ꂽ�l����c�c�e�G���W���ɂ��Ď��̂悤�Ȍ��ׂ�����Ǝw�E�̏�ŁA�c�c�e�G���W

���͎��p���������Ƃ̈ӌ���������A����������ꂽ���Ƃ�����B

�@ �u�i���{���\���錤�����̃G���W����������̌������́j�V�R�K�X�̓�R�����˂͎��{���Ă܂��A�Ύ��

�y���Ƃ��āA���^�m�[���̓������˂́A��\���N�O�ɍ��ƃv���W�F�N�g�Ŏ��{���܂����B���̂Ƃ��̌o��������_��

�܂Ƃ߂�ƁA�ᕉ�ׂł̃f�B�[�[���ȉ��̔M�����i���ɁA���^�m�[�����ˎ��j�A�R�X�g�ʁi�ˌn�̓R�X�g��������

���j�A�M�����E�ϋv���i���ɔR�����ˌn�̐M�����E�ϋv�����f�B�[�[������邱�Ɓj���グ���܂��B���������āA�y

���ȊO�̔R���ɂ��ɔR�����˃V�X�e���́A�ᕉ�ׂł̔M�����A�R�X�g�ʁA�ϋv���E�M�����Ńf�B�[�[���𗽉킷

�邱�Ƃ͓���Ǝv���܂��B�v�@

�y���Ƃ��āA���^�m�[���̓������˂́A��\���N�O�ɍ��ƃv���W�F�N�g�Ŏ��{���܂����B���̂Ƃ��̌o��������_��

�܂Ƃ߂�ƁA�ᕉ�ׂł̃f�B�[�[���ȉ��̔M�����i���ɁA���^�m�[�����ˎ��j�A�R�X�g�ʁi�ˌn�̓R�X�g��������

���j�A�M�����E�ϋv���i���ɔR�����ˌn�̐M�����E�ϋv�����f�B�[�[������邱�Ɓj���グ���܂��B���������āA�y

���ȊO�̔R���ɂ��ɔR�����˃V�X�e���́A�ᕉ�ׂł̔M�����A�R�X�g�ʁA�ϋv���E�M�����Ńf�B�[�[���𗽉킷

�邱�Ƃ͓���Ǝv���܂��B�v�@

�@���̌������̂c�c�e�G���W���ɑ��Ă̖��w�E�́A�c�c�e�G���W����S����������Ă��Ȃ����Ƃ�@���Ɏ����Ă���

�؋��ł���B���������c�c�e�G���W���̓A�C�h�����O�^�]�ł͌y���݂̂̃f�B�[�[���^�]�ł���B�����Ăc�c�e�G���W��

�̒ᕉ�ׂɂ�����V�R�K�X�̊R�Ă�����ȉ^�]�̈�ł́A�y���݂̂�R�Ă����ĉ^�]����f�B�[�[�����̂�

�̂ʼn^�]����G���W���ł���B���̌������̃G���W����������̌������́A���̂悤��DDF�G���W���̉^�]�����

�S�����������ɁA�c�c�e�G���W���ł͒ᕉ�ׂɂ����ĉΎ�̃p�C���b�g���˂ɏ��ʂ̓V�R�K�X���������ăG���W���^

�]������̂Ə���Ɏv�����݁A�u�ᕉ�ׂł̔R�Ă̕s�����f�B�[�[���ȉ��̔M�����ƂȂ��Ă��܂����Ƃ����v��

�v������ł���悤���B�c�c�e�G���W���̒ᕉ�ׂɂ����ĉΎ�̃p�C���b�g���˂ɕK�����ʂ̓V�R�K�X���������ăG

���W�����^�]���Ȃ���Ȃ�Ȃ��@����K���͉����ɂ������̂ł���B�c�c�e�G���W���ł̓p�C���b�g���˂̌y����

��R���̓V�R�K�X�̋����́A���R���݂ɐ��䂷��Ηǂ��̂��B�ᕉ�^�]�Ŗ����ɓV�R�K�X���������Ăc�c�e�G

���W�����^�]������悤�ɂ��Ă��c�c�e�G���W���̑��R������ʂɐ�߂�V�R�K�X�̏�����̑����͋͂��ł���A

�c�c�e�G���W���ɂ�����V�R�K�X����ʂ̊����̑����ɑ傫�ȉe���͂Ȃ��̂ł���B

�؋��ł���B���������c�c�e�G���W���̓A�C�h�����O�^�]�ł͌y���݂̂̃f�B�[�[���^�]�ł���B�����Ăc�c�e�G���W��

�̒ᕉ�ׂɂ�����V�R�K�X�̊R�Ă�����ȉ^�]�̈�ł́A�y���݂̂�R�Ă����ĉ^�]����f�B�[�[�����̂�

�̂ʼn^�]����G���W���ł���B���̌������̃G���W����������̌������́A���̂悤��DDF�G���W���̉^�]�����

�S�����������ɁA�c�c�e�G���W���ł͒ᕉ�ׂɂ����ĉΎ�̃p�C���b�g���˂ɏ��ʂ̓V�R�K�X���������ăG���W���^

�]������̂Ə���Ɏv�����݁A�u�ᕉ�ׂł̔R�Ă̕s�����f�B�[�[���ȉ��̔M�����ƂȂ��Ă��܂����Ƃ����v��

�v������ł���悤���B�c�c�e�G���W���̒ᕉ�ׂɂ����ĉΎ�̃p�C���b�g���˂ɕK�����ʂ̓V�R�K�X���������ăG

���W�����^�]���Ȃ���Ȃ�Ȃ��@����K���͉����ɂ������̂ł���B�c�c�e�G���W���ł̓p�C���b�g���˂̌y����

��R���̓V�R�K�X�̋����́A���R���݂ɐ��䂷��Ηǂ��̂��B�ᕉ�^�]�Ŗ����ɓV�R�K�X���������Ăc�c�e�G

���W�����^�]������悤�ɂ��Ă��c�c�e�G���W���̑��R������ʂɐ�߂�V�R�K�X�̏�����̑����͋͂��ł���A

�c�c�e�G���W���ɂ�����V�R�K�X����ʂ̊����̑����ɑ傫�ȉe���͂Ȃ��̂ł���B

�@���̂悤�Ȃc�c�e�G���W����S�����������ɓI�O��Ȃc�c�e�G���W���ᔻ�ł����Ă��A���{���\���錤�����̃G��

�W����������̌������̔����ł���ΐM����l�������A�c�c�e�G���W���̌��ׂƂ��ė��z����Ă���\�����ɂ�

�č����Ǝv����B�c�c�e�G���W���ɂƂ��Ă͖����̍߂𒅂����Ă���悤�Ȃ��̂ł���A���ɒQ���킵�����Ƃ��B

�n�ʂ̂���G���W�����Ƃ������g�̒m����o�����s�\���ȕ���ɂ��Ă̖��ӔC�Ȕ�����咣�������f��

�s�ׂ́A���ɂ͋ނ�ł��������������̂ł���B

�W����������̌������̔����ł���ΐM����l�������A�c�c�e�G���W���̌��ׂƂ��ė��z����Ă���\�����ɂ�

�č����Ǝv����B�c�c�e�G���W���ɂƂ��Ă͖����̍߂𒅂����Ă���悤�Ȃ��̂ł���A���ɒQ���킵�����Ƃ��B

�n�ʂ̂���G���W�����Ƃ������g�̒m����o�����s�\���ȕ���ɂ��Ă̖��ӔC�Ȕ�����咣�������f��

�s�ׂ́A���ɂ͋ނ�ł��������������̂ł���B

�@���āA�䂪���ł͎��ۂɂc�c�e�G���W�����������ꂽ�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ����Ȃ����߁A�c�c�e�G���W����

�ւ�����͏��Ȃ��̂�����ł���B���̂��߁A�O�q�̈��錤�����̃G���W����������̌������́u�c�c�e�G���W

���ᔻ�v�Ɠ������A�c�c�e�G���W�����\���ɗ�������Ă��Ȃ��G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A����Ƃ��c�c�e�G���W��

�ɑ��ĕ��X�œI�O��̔ᔻ���J��Ԃ������̂Ɛ��@�����B���̂悤�Ȃ��Ƃ͑����Ɏ~�߂ė~�������̂ł����A

���g���I�O��̔ᔻ�ł��邱�Ƃ�F������Ă��Ȃ����߂ɍ�����������������DDF�ᔻ�𑱂����邱�Ƃ��l��

��ƁADDF�G���W�����s���łȂ�Ȃ��B���̂悤�Ȃ��Ƃ��A�����̊w�ҁE���Ƃ���c�c�e�G���W������������Ă��闝

�R�̈�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B

�ւ�����͏��Ȃ��̂�����ł���B���̂��߁A�O�q�̈��錤�����̃G���W����������̌������́u�c�c�e�G���W

���ᔻ�v�Ɠ������A�c�c�e�G���W�����\���ɗ�������Ă��Ȃ��G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A����Ƃ��c�c�e�G���W��

�ɑ��ĕ��X�œI�O��̔ᔻ���J��Ԃ������̂Ɛ��@�����B���̂悤�Ȃ��Ƃ͑����Ɏ~�߂ė~�������̂ł����A

���g���I�O��̔ᔻ�ł��邱�Ƃ�F������Ă��Ȃ����߂ɍ�����������������DDF�ᔻ�𑱂����邱�Ƃ��l��

��ƁADDF�G���W�����s���łȂ�Ȃ��B���̂悤�Ȃ��Ƃ��A�����̊w�ҁE���Ƃ���c�c�e�G���W������������Ă��闝

�R�̈�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B

�W�D��^�g���b�N�́uCO�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�������ł���Z�p�����o���Ă��Ȃ��w�ҁE����

�@�ߔN�̒�����C���h�Ȃǂ̋}���Ȍo�ϔ��W��Ζ��s�[�N�̎���ɓ˓��������Ƃ���A�߂������A�䂪���ł͐Ζ�

�R�����s�����A�y���s�����琶����g���b�N�ݕ��A���̎x�����댯�������Ă����B�����Ōo�ώY�ƏȂ�2006

�N5���Ɂu�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�\���A�^�A����ɂ�����Ζ��ˑ�����̒E�p��}�邽�߂ɁA2030�N�܂�

�ɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��80�����x�Ƃ�����j�\�����B��^�g���b�N�ɂ��Ă����}�ɒE�Ζ�����}��K�v

�����邱�Ƃ͓��R�ł���B�܂��A�Q�O�O�X�N�P�Q���̍��A�C��ϓ��g�g�ݏ���P�T�����c�i�b�n�o�P�T�j�Ŕ��R

�́u�X�O�N��Q�T����CO�Q�팸�v��錾���A�̖ڕW����{���{�͂Q�O�P�O�N�P���Q�U���ɂQ�T���팸�̖ڕW������

�����ǂɒ�o�����Ƃ̂��Ƃł���B���{�͑�^�g���b�N�ɂ�����CO�Q�팸�ڕW���������A�E�Ζ����������čs������

�̌v��𑁋}�ɍ��肷��K�v������B���̂��߁A���{�̒S�������͊w�҂���Ƃ�CO�Q�팸��E�Ζ��ɕK�v��

�Z�p�헪�̒�Ă����߂Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�R�����s�����A�y���s�����琶����g���b�N�ݕ��A���̎x�����댯�������Ă����B�����Ōo�ώY�ƏȂ�2006

�N5���Ɂu�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�\���A�^�A����ɂ�����Ζ��ˑ�����̒E�p��}�邽�߂ɁA2030�N�܂�

�ɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��80�����x�Ƃ�����j�\�����B��^�g���b�N�ɂ��Ă����}�ɒE�Ζ�����}��K�v

�����邱�Ƃ͓��R�ł���B�܂��A�Q�O�O�X�N�P�Q���̍��A�C��ϓ��g�g�ݏ���P�T�����c�i�b�n�o�P�T�j�Ŕ��R

�́u�X�O�N��Q�T����CO�Q�팸�v��錾���A�̖ڕW����{���{�͂Q�O�P�O�N�P���Q�U���ɂQ�T���팸�̖ڕW������

�����ǂɒ�o�����Ƃ̂��Ƃł���B���{�͑�^�g���b�N�ɂ�����CO�Q�팸�ڕW���������A�E�Ζ����������čs������

�̌v��𑁋}�ɍ��肷��K�v������B���̂��߁A���{�̒S�������͊w�҂���Ƃ�CO�Q�팸��E�Ζ��ɕK�v��

�Z�p�헪�̒�Ă����߂Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�@����A���{��������CO�Q�팸��E�Ζ��ɕK�v�ȋZ�p�헪�̒�Ă����߂��闧��̊w�҂���Ƃ́A�u����

�_�ł͓s�s�ԑ��s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����CO�Q�팸�������ł��錩�ʂ��͑S�������Ă��Ȃ��v���߂ɁA��

�̋Z�p�Ă��������Ƃ��ł��Ȃ��̂�����̂悤���B�s�s�ԑ��s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�̃o�C�I�}�X�R���R����

�O�ł�CO�Q�팸�ɂ��āA�����ԋZ�p�@Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1��1�����s�j�́u���W�F�����ԋZ�p�̐i���v��

�����āA�ѓc�P���@���R�����u�f�B�[�[���G���W������10�N�v�̍Ō�́u�T�@�����Ɂv�̍��Ɂu�i�f�B�[�[���G���W��

�́jCO�Q�̂���Ȃ�팸�͍�����傫�Ȓ���ۑ�v�ƋZ�p�J���̕K�v�����L�ڂ���Ă���݂̂ł���B�����āuCO�Q

�팸�̉ۑ�B���v�ɂ́u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�Z�p�J���ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e����

��̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă���B�ᔻ�����ꂸ�ɕM�҂̌��t�ł��̋L�ړ��e��Ղ�����

����ƁA�u�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�̉ۑ�B���͋ɂ߂č���ł���A���̂Ƃ���A�f�B�[�[���G���W����CO�Q

��啝�ɍ팸�ł���L���ȋZ�p�͉�����o����Ă��Ȃ��̂�����ł���B�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸����

���ł����i����@���S���s���ł���A�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏�悵�Ă���B�f�B�[�[���G���W����CO�Q���

���ɍ팸���邽�߂ɂ́A���̂Ƃ���f�B�[�[���G���W���̗v�f�Z�p�A�R�����ǁA�R�ĉ��P�A�G�}�̌����A�V�X�e��

�Z�p�̉��ǂ̐��i�ȂǁA�����_�ōl������f�B�[�[���G���W���̐��\�E�r�o�K�X�Ɋւ���S�ẴA�C�e���̉���

�������p�����Ă������Ƃ������@�͎c����Ă��Ȃ��B�������Ȃ��炱���̉��nj����𐄐i���Ă��A�f�B�[�[���G���W

����CO�Q�팸���m���Ɏ����ł���ۏ͂Ȃ��v�Ɖ]�����ƂɂȂ�B

�_�ł͓s�s�ԑ��s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ�����CO�Q�팸�������ł��錩�ʂ��͑S�������Ă��Ȃ��v���߂ɁA��

�̋Z�p�Ă��������Ƃ��ł��Ȃ��̂�����̂悤���B�s�s�ԑ��s�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�̃o�C�I�}�X�R���R����

�O�ł�CO�Q�팸�ɂ��āA�����ԋZ�p�@Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1��1�����s�j�́u���W�F�����ԋZ�p�̐i���v��

�����āA�ѓc�P���@���R�����u�f�B�[�[���G���W������10�N�v�̍Ō�́u�T�@�����Ɂv�̍��Ɂu�i�f�B�[�[���G���W��

�́jCO�Q�̂���Ȃ�팸�͍�����傫�Ȓ���ۑ�v�ƋZ�p�J���̕K�v�����L�ڂ���Ă���݂̂ł���B�����āuCO�Q

�팸�̉ۑ�B���v�ɂ́u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�Z�p�J���ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e����

��̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă���B�ᔻ�����ꂸ�ɕM�҂̌��t�ł��̋L�ړ��e��Ղ�����

����ƁA�u�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�̉ۑ�B���͋ɂ߂č���ł���A���̂Ƃ���A�f�B�[�[���G���W����CO�Q

��啝�ɍ팸�ł���L���ȋZ�p�͉�����o����Ă��Ȃ��̂�����ł���B�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸����

���ł����i����@���S���s���ł���A�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏�悵�Ă���B�f�B�[�[���G���W����CO�Q���

���ɍ팸���邽�߂ɂ́A���̂Ƃ���f�B�[�[���G���W���̗v�f�Z�p�A�R�����ǁA�R�ĉ��P�A�G�}�̌����A�V�X�e��

�Z�p�̉��ǂ̐��i�ȂǁA�����_�ōl������f�B�[�[���G���W���̐��\�E�r�o�K�X�Ɋւ���S�ẴA�C�e���̉���

�������p�����Ă������Ƃ������@�͎c����Ă��Ȃ��B�������Ȃ��炱���̉��nj����𐄐i���Ă��A�f�B�[�[���G���W

����CO�Q�팸���m���Ɏ����ł���ۏ͂Ȃ��v�Ɖ]�����ƂɂȂ�B

�@�̂���u���I�R�N�A�`�W�N�v�Ɖ]����悤�ɁA�ʕ��̏ꍇ�ɂ͕c��A���Ă�����̔N�����߂���Ήʕ�����

�n�ł��邱�Ƃ͒N�����m���Ă��邱�Ƃł���B�������A�Z�p�J���ł́A�ʕ��̎��n�Ɠ��l�Ɉ��̔N�����₹��

��������ۏ͉��������̂ł���B��^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̂悤�ȋZ�p�J���ł́A�����J�������{��

��Z�p�A�C�e���̑I�������s����ꍇ��A�Z�p�A�C�e���̑I�����K�ł������Ƃ��Ă������J�������{����Z�p

��̃A�C�f�A�s���̏ꍇ�ɂ́A���̋Z�p�J�����\��ʂ�ɐ������Ȃ����Ƃ��N���蓾�邱�Ƃł���B�܂��āA�����_

�ŋZ�p�I�Ȍ��ʂ����S�������Ă��Ȃ���^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��ɂ��āA���ꂪ�����ł��鎞����\�z��

���Ȃ����Ƃ͓��R�ł���B�O�q�̒ʂ�A�u�����ԋZ�p�v���i2010�N1���P�����s�j�Ɍf�ڂ̘_���u�f�B�[�[���G��

�W�����̂P�O�N�v�i���ҁF�ѓc�P�� �c���勳���@���R���j�ł́A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸���u����I��

��v�ƋL�ڂ���A����CO�Q�팸�̂��߂Ɂu�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�Z�p�J���ɉ����A�R���A�R�āA

�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƌ��_�t�����Ă���B����͓s�s�ԑ��s��

��^�f�B�[�[���g���b�N�ł́uCO�Q�팸���Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�ł���A�u�f�B�[�[���G���W���̐��\�E

�r�o�K�X�֘A�̎v�����S�ẴA�C�e���ɂ��Ă̌��������{���ׂ��v���Ƃ�U�ȂɋL�ڂ������̂ƍl����

���B���́u�����ԋZ�p�v���������ԋZ�p��̉�ҏW�ψ���ɂ���ĕҏW����Ă��邱�Ƃ���l����ƁA

���̈ӌ��́A���҂̔ѓc�P���@���R���̏��������łȂ��A�����̓��{�̎����ԊW�f�B�[�[���G���W���̊w

�ҁE���ƂɎ^������Ă�����̂ƌ��č����x���Ȃ��ƍl������B

�n�ł��邱�Ƃ͒N�����m���Ă��邱�Ƃł���B�������A�Z�p�J���ł́A�ʕ��̎��n�Ɠ��l�Ɉ��̔N�����₹��

��������ۏ͉��������̂ł���B��^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̂悤�ȋZ�p�J���ł́A�����J�������{��

��Z�p�A�C�e���̑I�������s����ꍇ��A�Z�p�A�C�e���̑I�����K�ł������Ƃ��Ă������J�������{����Z�p

��̃A�C�f�A�s���̏ꍇ�ɂ́A���̋Z�p�J�����\��ʂ�ɐ������Ȃ����Ƃ��N���蓾�邱�Ƃł���B�܂��āA�����_

�ŋZ�p�I�Ȍ��ʂ����S�������Ă��Ȃ���^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��ɂ��āA���ꂪ�����ł��鎞����\�z��

���Ȃ����Ƃ͓��R�ł���B�O�q�̒ʂ�A�u�����ԋZ�p�v���i2010�N1���P�����s�j�Ɍf�ڂ̘_���u�f�B�[�[���G��

�W�����̂P�O�N�v�i���ҁF�ѓc�P�� �c���勳���@���R���j�ł́A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸���u����I��

��v�ƋL�ڂ���A����CO�Q�팸�̂��߂Ɂu�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�Z�p�J���ɉ����A�R���A�R�āA

�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƌ��_�t�����Ă���B����͓s�s�ԑ��s��

��^�f�B�[�[���g���b�N�ł́uCO�Q�팸���Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�ł���A�u�f�B�[�[���G���W���̐��\�E

�r�o�K�X�֘A�̎v�����S�ẴA�C�e���ɂ��Ă̌��������{���ׂ��v���Ƃ�U�ȂɋL�ڂ������̂ƍl����

���B���́u�����ԋZ�p�v���������ԋZ�p��̉�ҏW�ψ���ɂ���ĕҏW����Ă��邱�Ƃ���l����ƁA

���̈ӌ��́A���҂̔ѓc�P���@���R���̏��������łȂ��A�����̓��{�̎����ԊW�f�B�[�[���G���W���̊w

�ҁE���ƂɎ^������Ă�����̂ƌ��č����x���Ȃ��ƍl������B

�@���́u�����ԋZ�p�v���i2010�N1���P�����s�j�̔ѓc�P�� �c���勳���̘_�����e���������悤�ɁA�����_�ł͑�

�^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ����\�ɂ���Z�p�I�Ȍ��ʂ��������Ă��Ȃ��̂ł���B���̂悤�ȏ̒��ŁA�M

�҂�DDF�G���W���𓋍ڂ���DDF��^�g���b�N�̎��p���ɂ���āuCO�Q�팸�v����łȂ��A�u�E�Ζ��v���������ł���

���Ƃ�K���ɑi���Ă��邪�A�����ԋZ�p��̉�ҏW�ψ�����DDF��^�g���b�N�̋Z�p�����S�ɖ�������Ă�

��悤�ł���B�����̕M�҂̎咣�̓͂��͈͂��ɂ߂ă��[�J���Ɍ����Ă��邽�߁A�����ԋZ�p��̉�ҏW��

����̖ڂɐG��Ă��Ȃ��̂��낤���B����Ƃ���ҏW�ψ���̃����o�[���M�҂̎咣��ڂɂ����Ƃ��Ă��A����

�ԋZ�p��̗ϗ��K��ɂ�����u�i���̔��M�j��ɒ����I�A�q�ϓI���ꂩ�琽�ӂ������Č������e��ʂ��Љ�

�ɐ�������������悤�ɓw�߂܂��B�v�Ƃ̋K��̂ɂ��ĕM�҂̂c�c�e��^�g���b�N�Ɋւ���咣���Ӑ}�I�ɖ�����

�Ă���̂��낤���B����ɂ��Ă��A�u�����ԋZ�p�v���ɗႦ�U�Ȃȕ\���ł����Ă��f�B�[�[���G���W���́uCO�Q�팸��

�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v���f�킹��悤�ȋL�q�ɂ��ẮADDF�G���W���ɂ���đ�^�g���b�N��CO�Q�팸��E

�Ζ����Ă��Ă���M�҂ɂƂ��Ắu���������߂��v�̊����@����Ȃ��̂ł���B���̂悤�ȏ�����ƁA����

�ԋZ�p��͗ϗ��K��̒ʂ�ɉ^�c����Ă���̂��낤���ƁA�M�҂ɂ͋^��Ɏv���Ă���̂ł���B

�^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ����\�ɂ���Z�p�I�Ȍ��ʂ��������Ă��Ȃ��̂ł���B���̂悤�ȏ̒��ŁA�M

�҂�DDF�G���W���𓋍ڂ���DDF��^�g���b�N�̎��p���ɂ���āuCO�Q�팸�v����łȂ��A�u�E�Ζ��v���������ł���

���Ƃ�K���ɑi���Ă��邪�A�����ԋZ�p��̉�ҏW�ψ�����DDF��^�g���b�N�̋Z�p�����S�ɖ�������Ă�

��悤�ł���B�����̕M�҂̎咣�̓͂��͈͂��ɂ߂ă��[�J���Ɍ����Ă��邽�߁A�����ԋZ�p��̉�ҏW��

����̖ڂɐG��Ă��Ȃ��̂��낤���B����Ƃ���ҏW�ψ���̃����o�[���M�҂̎咣��ڂɂ����Ƃ��Ă��A����

�ԋZ�p��̗ϗ��K��ɂ�����u�i���̔��M�j��ɒ����I�A�q�ϓI���ꂩ�琽�ӂ������Č������e��ʂ��Љ�

�ɐ�������������悤�ɓw�߂܂��B�v�Ƃ̋K��̂ɂ��ĕM�҂̂c�c�e��^�g���b�N�Ɋւ���咣���Ӑ}�I�ɖ�����

�Ă���̂��낤���B����ɂ��Ă��A�u�����ԋZ�p�v���ɗႦ�U�Ȃȕ\���ł����Ă��f�B�[�[���G���W���́uCO�Q�팸��

�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v���f�킹��悤�ȋL�q�ɂ��ẮADDF�G���W���ɂ���đ�^�g���b�N��CO�Q�팸��E

�Ζ����Ă��Ă���M�҂ɂƂ��Ắu���������߂��v�̊����@����Ȃ��̂ł���B���̂悤�ȏ�����ƁA����

�ԋZ�p��͗ϗ��K��̒ʂ�ɉ^�c����Ă���̂��낤���ƁA�M�҂ɂ͋^��Ɏv���Ă���̂ł���B

�X�D�V�R�K�X��ăg���b�N��CO2�r�o�ʂ́A�f�B�[�[���g���b�N��CO2�r�o�ʂƂقړ���

�@�i�Ɓj��ʈ��S����������2010�N11��24�i���j�E25���i�j�̍u����ɂ����āA��ʈ��S���������́A�\�P��

�������_���u��^�V�R�K�X�g���b�N�̎��؉^�s�����̐��ʂƕ��y�ւ̉ۑ�v�i�Q�Ɓj�\�����B���̘_���ł́A��

��21�N�x�ɏI������GVW25�g�����I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ������k�V�R�K

�X�iCNG)��^�g���b�N�i�Ȍ�A�V�R�K�X��đ�^�g���b�N�Ə̂��j�ɂ��ݕ��A�����Ƃ̌v30��km�ɋy�ԁi�Ɓj���

���S�������������؎����̌���( ��http://www.ntsel.go.jp/forum/forum2010.html�j������Ă���B���̕�

���ł́A�V�R�K�X��ăg���b�N��CO2�r�o�ʂ́A�f�B�[�[���g���b�N��CO2�r�o�ʂƂقړ����ł��邱�Ƃ����L����

����B

�������_���u��^�V�R�K�X�g���b�N�̎��؉^�s�����̐��ʂƕ��y�ւ̉ۑ�v�i�Q�Ɓj�\�����B���̘_���ł́A��

��21�N�x�ɏI������GVW25�g�����I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ������k�V�R�K

�X�iCNG)��^�g���b�N�i�Ȍ�A�V�R�K�X��đ�^�g���b�N�Ə̂��j�ɂ��ݕ��A�����Ƃ̌v30��km�ɋy�ԁi�Ɓj���

���S�������������؎����̌���( ��http://www.ntsel.go.jp/forum/forum2010.html�j������Ă���B���̕�

���ł́A�V�R�K�X��ăg���b�N��CO2�r�o�ʂ́A�f�B�[�[���g���b�N��CO2�r�o�ʂƂقړ����ł��邱�Ƃ����L����

����B

�܂Ƃ�(��http://www.mlit.go.jp/common/000168127.pdf�j�v�ɂ́A�u�I�b�g�[�T�C�N���̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X

�G���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��đ�^�g���b�N�v�́A�u��^�f�B�[�[���g���b�N�v�ɔ�r���Ď����s�ł̔R��i���M��

���j���Q�T��������Ă��邱�Ƃ��������i�Ɓj��ʈ��S���������̌v���f�[�^����������Ă���B���̂��Ƃ���A��

�y��ʏȂƁi�Ɓj��ʈ��S���������́A���Ȃ�ȑO����A�u��^�f�B�[�[���g���b�N�v�ɔ�r���āu�I�b�g�[�T�C�N��

�̃X�p�[�N�v���O�����V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ����V�R�K�X��đ�^�g���b�N�v�̎����s��CO2�r�o�ʂ������ł�

��A�R��i���M�����j���Q�T�����x������Ă��邱�Ƃ��\���ɏ��m���Ă����Ɣ��Ɛ��������B�����̓��e�ɂ���

�́A�V�R�K�X��Ă�CNG��^�g���b�N�́A�d�ʎԔR���ɕs�K���̌��׃g���b�N�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�

����͌䗗�������������B

�P�O�DDDF�G���W���̗̍p�ɂ���đ�^�g���b�N�́uCO�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�������\

�@���R�͂Q�O�O�X�N�X���Q�Q���ɍ��A�{���ŊJ���ꂽ���A�C��ϓ���]����łQ�O�Q�O�N�܂łɉ������ʃK�X

���P�X�X�O�N��łQ�T���팸������{�̒����ڕW��\�������B�ȃG�l�̔��B�������{�ł�CO�Q�̂Q�T���팸�̎���

���ɂ߂č���ł��邱�Ƃ͊��ɐ��E�I�ɗǂ��m���Ă��邱�Ƃ������āA���R�̔��I��CO�Q�팸�錾�ɑ�

���A���A�ł͂قƂ�ǒ��ڂ���Ȃ������悤���B�펯�I�ɍl����Δ��R�̘I���Ȕ����s�ׁE���Ȑ�`�ł��邱

�Ƃ��e�Ղɔ��f�ł��邽�߁A�e���̃}�X�R�~�������Ė��������̂ł͂Ȃ����낤���B���ʂ��猾���ACO�Q�팸�ɂ�

���Đ��E�e������O�Ȕ��f�̊�ɍs�����Ă��邱�Ƃ𗝉��ł��Ă��Ȃ����R�́ACO�Q�̂Q�T���팸��\����

�邱�Ƃɂ���Ď��g�����E�̏̎^����̂Ə���Ɏv�����݁ACO�Q�r�o�Ɋւ��ē��{�̎Љ�S�̂ɏd����

������Ƃ߂Ă��܂����̂��B���̂悤�ȓI�O��̔��R�̍s���́A�����ɂƂ��Ă͖��f�Șb�ł���B

���P�X�X�O�N��łQ�T���팸������{�̒����ڕW��\�������B�ȃG�l�̔��B�������{�ł�CO�Q�̂Q�T���팸�̎���

���ɂ߂č���ł��邱�Ƃ͊��ɐ��E�I�ɗǂ��m���Ă��邱�Ƃ������āA���R�̔��I��CO�Q�팸�錾�ɑ�

���A���A�ł͂قƂ�ǒ��ڂ���Ȃ������悤���B�펯�I�ɍl����Δ��R�̘I���Ȕ����s�ׁE���Ȑ�`�ł��邱

�Ƃ��e�Ղɔ��f�ł��邽�߁A�e���̃}�X�R�~�������Ė��������̂ł͂Ȃ����낤���B���ʂ��猾���ACO�Q�팸�ɂ�

���Đ��E�e������O�Ȕ��f�̊�ɍs�����Ă��邱�Ƃ𗝉��ł��Ă��Ȃ����R�́ACO�Q�̂Q�T���팸��\����

�邱�Ƃɂ���Ď��g�����E�̏̎^����̂Ə���Ɏv�����݁ACO�Q�r�o�Ɋւ��ē��{�̎Љ�S�̂ɏd����

������Ƃ߂Ă��܂����̂��B���̂悤�ȓI�O��̔��R�̍s���́A�����ɂƂ��Ă͖��f�Șb�ł���B

�@�����͉]���Ă��A���ɓ��{�͑啝�Ȃb�n�Q�팸�𐢊E�Ɍ������Đ錾�������Ƃ���A��^�g���b�N�ɂ�����b�n�Q��

���̕K�v������������ттĂ����̂ł���B����A�o�ώY�ƏȂ�2006�N5���́u�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�ł́u��

��100����Ζ��n�R���Ɉˑ�����^�A����̓G�l���M�[�����\���̒��ōł��Ǝ㐫���������߂ɐΖ��ˑ�����

�̒E�p��}��ׂ��v�Ƃ��C�u����A2030�N�܂łɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��80�����x�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���v�Ƃ�����

�\���Ă���̂��B���̂悤�Ɍ��݂̐��{�͑�^�g���b�N�ɂ����Ă͂b�n�Q�팸�ƒE�Ζ��Ɖ]�����h�ȕ��j�E�ڕW��

���X�ƌf���Ă���̂ł���B�������Ȃ��炱�����j�E�ڕW�������E�����ł��錩���݂͏����ł�����̂ł��낤���B

�u��^�g���b�N�́u�b�n2�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�̋Z�p�́A�����ɕs�����H�v�ɏڏq�����悤�ɁA�M�҂͐��{����^�g���b�N

�̂b�n�Q�팸�ƒE�Ζ��̐����ϋɓI�ɐ��i���Ă���Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ��̂ł���B

���̕K�v������������ттĂ����̂ł���B����A�o�ώY�ƏȂ�2006�N5���́u�V�E���ƃG�l���M�[�헪�v�ł́u��

��100����Ζ��n�R���Ɉˑ�����^�A����̓G�l���M�[�����\���̒��ōł��Ǝ㐫���������߂ɐΖ��ˑ�����

�̒E�p��}��ׂ��v�Ƃ��C�u����A2030�N�܂łɁA�^�A����̐Ζ��ˑ��x��80�����x�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���v�Ƃ�����

�\���Ă���̂��B���̂悤�Ɍ��݂̐��{�͑�^�g���b�N�ɂ����Ă͂b�n�Q�팸�ƒE�Ζ��Ɖ]�����h�ȕ��j�E�ڕW��

���X�ƌf���Ă���̂ł���B�������Ȃ��炱�����j�E�ڕW�������E�����ł��錩���݂͏����ł�����̂ł��낤���B

�u��^�g���b�N�́u�b�n2�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�̋Z�p�́A�����ɕs�����H�v�ɏڏq�����悤�ɁA�M�҂͐��{����^�g���b�N

�̂b�n�Q�팸�ƒE�Ζ��̐����ϋɓI�ɐ��i���Ă���Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ��̂ł���B

�@�������Ȃ���A���{�̑�^�g���b�N����̊Ǘ���S�����銯���́A��^�g���b�N���b�n�Q�팸�ƒE�Ζ��̎��p�\

�ȋZ�p�Ă��S�����m�ł������Ƃ��Ă��A���ɔ��\����Ă��鐭�{��CO�Q�팸��E�Ζ��̖ڕW�ɉ������悤�ȑ�^�g

���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̋Z�p�헪�𑁋}�ɍ��肷��K�v������B���̂��߂ɁA�w�ҁE���Ƃɑ��đ�^�g��

�b�N��CO�Q�팸��E�Ζ�����������Z�p���Ă��邱�Ƃ����ɗv�����Ă��邩���m��Ȃ��B���̏ꍇ�A��^�g���b

�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̋Z�p�����o���Ȃ��w�ҁE���Ƃ́A�����_�ł͌������ior ������ or �������j�Ɖ�

����Ȃ����낤�B����ł͑�^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̋Z�p�헪�\�ł��Ȃ��B���̂��߁A���{�Ɗw

�ҁE���Ƃ̊Ԃő�^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̋Z�p�헪���ł��Ȃ����Ƃ̐ӔC�̉����t���������n�܂��

�ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�Ȑ��{�����Ɗw�ҁE���Ƃ̐ӔC����̖��ʂȑ�����h���A�킪���ɂ����Ă����^

�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��������ł���悤�ɂ�����@�́A�w�ҁE���Ƃ�DDF�G���W���́uCO�Q�팸�v�Ɓu�E��

���v�̗L�����𗦒��ɔF�߁ADDF�G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�̊J�����i�𐭕{�ɒ�Ă���ȊO�ɖ����ƍl��

����B

�ȋZ�p�Ă��S�����m�ł������Ƃ��Ă��A���ɔ��\����Ă��鐭�{��CO�Q�팸��E�Ζ��̖ڕW�ɉ������悤�ȑ�^�g

���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̋Z�p�헪�𑁋}�ɍ��肷��K�v������B���̂��߂ɁA�w�ҁE���Ƃɑ��đ�^�g��

�b�N��CO�Q�팸��E�Ζ�����������Z�p���Ă��邱�Ƃ����ɗv�����Ă��邩���m��Ȃ��B���̏ꍇ�A��^�g���b

�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̋Z�p�����o���Ȃ��w�ҁE���Ƃ́A�����_�ł͌������ior ������ or �������j�Ɖ�

����Ȃ����낤�B����ł͑�^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̋Z�p�헪�\�ł��Ȃ��B���̂��߁A���{�Ɗw

�ҁE���Ƃ̊Ԃő�^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��̋Z�p�헪���ł��Ȃ����Ƃ̐ӔC�̉����t���������n�܂��

�ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�Ȑ��{�����Ɗw�ҁE���Ƃ̐ӔC����̖��ʂȑ�����h���A�킪���ɂ����Ă����^

�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ��������ł���悤�ɂ�����@�́A�w�ҁE���Ƃ�DDF�G���W���́uCO�Q�팸�v�Ɓu�E��

���v�̗L�����𗦒��ɔF�߁ADDF�G���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�̊J�����i�𐭕{�ɒ�Ă���ȊO�ɖ����ƍl��

����B

�@�������Ȃ���A�A�����̊w�ҁE���Ƃ́A��v�c������DDF�G���W���̋Z�p����Ȃɖ������鋦��̂��邪�@���A��

�{������CO�Q�팸��E�Ζ��̗L���Z�p�Ƃ��Ă�DDF�G���W���̕]���E�]�_���Ă��S���s���Ă��Ȃ��悤�Ɏv

����B���̂悤�ɃG���W���w�ҁE���Ƃ�CO�Q�팸��E�Ζ��ɗL����DDF�G���W���̋Z�p��َE���Ȃ���A����

�ł́u�傫�Ȓ���ۑ�v�Ə̂��āuCO�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�̋Z�p�J�����X�I�Ɏ��{���ׂ��K�v���𐺍��ɑi����

����̂ł���B����́A��^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ������N�ɂ킽��w�͂ɂ�������炸�����ɒN���J����

�������Ă��Ȃ�����Z�p�Ƃ�������s���Ă���悤�Ɋ�������B��^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ�����

��Z�p�Ƃ̔F�����L�߂邱�Ƃɂ���āA����܂ňȏ�̌����\�Z���l�����A�w�ҁE���Ƃ̊e�X���]��������{

���Ă��鎩�猤���e�[�}���p�����Č����ł���悤�ɂ��邱�Ƃ�_������דI�ȍs�ׂɂ�������̂ł���B���ɁuCO

�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�ɗL���ł���DDF�G���W���̋Z�p�����邱�Ƃ𑽂��̐l���m��Ƃ���ɂȂ�A�����̃G���W���w

�ҁE���Ƃ����ݎ��{���̎��Ȃ̌����e�[�}�ւ̒��ړx�̒ቺ��\�Z�팸�̗J���ڂɑ����\�����ے�ł���

���B���̂�Ȏ��ԂɂȂ邱�Ƃ�������邽�߂ɒ��Ԍ��������Ă���悤�Ɏv���邪�A����͕M�҂̕��������ł���

�����B�M�҂��Ⴉ�������A�u�G���W�j�A�͐^����Nj����ׂ��v�Ƒ��h���ׂ���i����Z�p���Ƃ��Ă̗��O����������

�������܂ꂽ�o��������B�������A���݂̓��{�̎w���I����̊w�ҁE���Ƃ́A�^���̒Nj��Ɖ]���G���W�j�A�{��

�̗��O��Y��Ă��܂��Ă���悤�Ŏ₵������ł���B

�{������CO�Q�팸��E�Ζ��̗L���Z�p�Ƃ��Ă�DDF�G���W���̕]���E�]�_���Ă��S���s���Ă��Ȃ��悤�Ɏv

����B���̂悤�ɃG���W���w�ҁE���Ƃ�CO�Q�팸��E�Ζ��ɗL����DDF�G���W���̋Z�p��َE���Ȃ���A����

�ł́u�傫�Ȓ���ۑ�v�Ə̂��āuCO�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�̋Z�p�J�����X�I�Ɏ��{���ׂ��K�v���𐺍��ɑi����

����̂ł���B����́A��^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ������N�ɂ킽��w�͂ɂ�������炸�����ɒN���J����

�������Ă��Ȃ�����Z�p�Ƃ�������s���Ă���悤�Ɋ�������B��^�g���b�N��CO�Q�팸��E�Ζ�����

��Z�p�Ƃ̔F�����L�߂邱�Ƃɂ���āA����܂ňȏ�̌����\�Z���l�����A�w�ҁE���Ƃ̊e�X���]��������{

���Ă��鎩�猤���e�[�}���p�����Č����ł���悤�ɂ��邱�Ƃ�_������דI�ȍs�ׂɂ�������̂ł���B���ɁuCO

�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�ɗL���ł���DDF�G���W���̋Z�p�����邱�Ƃ𑽂��̐l���m��Ƃ���ɂȂ�A�����̃G���W���w

�ҁE���Ƃ����ݎ��{���̎��Ȃ̌����e�[�}�ւ̒��ړx�̒ቺ��\�Z�팸�̗J���ڂɑ����\�����ے�ł���

���B���̂�Ȏ��ԂɂȂ邱�Ƃ�������邽�߂ɒ��Ԍ��������Ă���悤�Ɏv���邪�A����͕M�҂̕��������ł���

�����B�M�҂��Ⴉ�������A�u�G���W�j�A�͐^����Nj����ׂ��v�Ƒ��h���ׂ���i����Z�p���Ƃ��Ă̗��O����������

�������܂ꂽ�o��������B�������A���݂̓��{�̎w���I����̊w�ҁE���Ƃ́A�^���̒Nj��Ɖ]���G���W�j�A�{��

�̗��O��Y��Ă��܂��Ă���悤�Ŏ₵������ł���B

�@�킪���̊w�ҁE���Ƃ���v����DDF�G���W���̋Z�p������s�ׂ́ADDF��^�g���b�N�̎��p�����x

��邱�ƂɂȂ�A����̓s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N����ɂ�����CO2�팸�����łȂ��A�E�Ζ��̃G�l���M�[

���p�V�X�e���̍\�z���x�������Ă��܂����Ƃ͖��炩�ł���B���̂悤�ɓ��{�̐��{�E���[�J�E��w�E�����@�ւ�

�w�ҁE���Ƃ�DDF��^�g���b�N�����邱�Ƃɂ���Đ����鑹���́A�}��m��Ȃ����̂�����B���ɂȂ��

DDF��^�g���b�N�̋Z�p���F�m����A���p���ɒ��肳���̂ł��낤���B

��邱�ƂɂȂ�A����̓s�s�ԑ��s�̑�^�g���b�N����ɂ�����CO2�팸�����łȂ��A�E�Ζ��̃G�l���M�[

���p�V�X�e���̍\�z���x�������Ă��܂����Ƃ͖��炩�ł���B���̂悤�ɓ��{�̐��{�E���[�J�E��w�E�����@�ւ�

�w�ҁE���Ƃ�DDF��^�g���b�N�����邱�Ƃɂ���Đ����鑹���́A�}��m��Ȃ����̂�����B���ɂȂ��

DDF��^�g���b�N�̋Z�p���F�m����A���p���ɒ��肳���̂ł��낤���B

�@�Ƃ���ŁA�O�q�̒ʂ茻�݂ł͌����̐��Y�����v�̐L�т����Ȃ��A���ł��ƂȂ�u�Ζ��s�[�N�v�̎���ɓ˓�

���Ă���Ƃ����Ă���B���̂��߁A2010�N2��22�����݁A���E�I�ȕs���̒��ɂ���ɂ�������炸�A�j���[���[�N

���Ǝ�����iNYMEX�j�̌����敨����́A�č��Y�W������WTI�̒��S����3�����́A1�o������80�h���O��ł�

��B����A�C���h�⒆���̔��W�ɂ��Ζ�����̑����␢�E�i�C�������ꍇ�ɂ́A�������Ȃ��������i����

������\���������ƌ��鎯�҂͑����悤���B�e���r������2010�N2��14���́u�����`���̃��V���g���E���|�[�g�v��

�́A�������͌����_��1�o������100�h���ȉ��̌������i�́A����̌i�C���������_�ł�1�o������200�h��

���x�܂ŏ㏸����Ɨ\�z����Ă����B���̂悤�Ȏ���ɂȂ����ꍇ�A�K�v�ʂ̌y���̓��肪����ƂȂ�ɂȂ�

���Ƃ��\���ɍl�����A��^�g���b�N�̉^�s�Ɏx��𗈂����G�l���M�[��@�������鋰����뜜�����B���̂悤��

���Ԃ̔��������O�ɉ������œK�ȕ��@�́A���������ɔR���ɓV�R�K�X�ƌy���p����c�c�e��^�g���b�N�̎�

�p����}��A�L�����y�����Ă������Ƃł���B�����̂ɑސE�������Z�p���̕M�҂́A�����̐Ζ���@�̓����ɂ��

�Đ�����䂪���̃g���b�N�ݕ��A������ł̍����h�~��ACO�Q�팸�ɂ��n�����g���h�~�̖ʂŋ͂��ł��v����

�����Ƃ̎v������A���͂ł͂����Ă�������n���ɑ�^�g���b�N��CO�Q�팸�ƒE�Ζ��ɗL����DDF�G���W���̎��p

�����i���A�s�[���������čs�������Ǝv���Ă���B

���Ă���Ƃ����Ă���B���̂��߁A2010�N2��22�����݁A���E�I�ȕs���̒��ɂ���ɂ�������炸�A�j���[���[�N

���Ǝ�����iNYMEX�j�̌����敨����́A�č��Y�W������WTI�̒��S����3�����́A1�o������80�h���O��ł�

��B����A�C���h�⒆���̔��W�ɂ��Ζ�����̑����␢�E�i�C�������ꍇ�ɂ́A�������Ȃ��������i����

������\���������ƌ��鎯�҂͑����悤���B�e���r������2010�N2��14���́u�����`���̃��V���g���E���|�[�g�v��

�́A�������͌����_��1�o������100�h���ȉ��̌������i�́A����̌i�C���������_�ł�1�o������200�h��

���x�܂ŏ㏸����Ɨ\�z����Ă����B���̂悤�Ȏ���ɂȂ����ꍇ�A�K�v�ʂ̌y���̓��肪����ƂȂ�ɂȂ�

���Ƃ��\���ɍl�����A��^�g���b�N�̉^�s�Ɏx��𗈂����G�l���M�[��@�������鋰����뜜�����B���̂悤��

���Ԃ̔��������O�ɉ������œK�ȕ��@�́A���������ɔR���ɓV�R�K�X�ƌy���p����c�c�e��^�g���b�N�̎�

�p����}��A�L�����y�����Ă������Ƃł���B�����̂ɑސE�������Z�p���̕M�҂́A�����̐Ζ���@�̓����ɂ��

�Đ�����䂪���̃g���b�N�ݕ��A������ł̍����h�~��ACO�Q�팸�ɂ��n�����g���h�~�̖ʂŋ͂��ł��v����

�����Ƃ̎v������A���͂ł͂����Ă�������n���ɑ�^�g���b�N��CO�Q�팸�ƒE�Ζ��ɗL����DDF�G���W���̎��p

�����i���A�s�[���������čs�������Ǝv���Ă���B

�@�Ƃ���ŁA�M�҂̃z�[���y�[�W�ŏڏq���Ă���悤�ɁA�V�R�K�X���獇����DME��GTL�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K��

����ɂ�������炸�A�����ɑ��z�̐��{�\�Z���₵�đ�^�g���b�N�̔R���ɂc�l�d��f�s�k�����錤���𐄐i

����Ă���̂ł���B�����āA�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^���ɏڏq��

�Ă���悤�ɁADME�g���b�N�Ɋւ��č��\�I�Ƃ��]��������DME�𐄏�����_�������X�Ɣ��\����Ă��邱�Ƃ́A����

�ł���B���̂悤�Ȋ����ɂ���āA�g���b�N�p�R����DME��GTL���g�p���錤���J���ɑ����̍��Ɨ\�Z�𓊓������

���錻��ɂ��Ă͑��}�ɐ������ׂ��l���Ă��邪�A����͕M�҂̌���������ł��낤���B

����ɂ�������炸�A�����ɑ��z�̐��{�\�Z���₵�đ�^�g���b�N�̔R���ɂc�l�d��f�s�k�����錤���𐄐i

����Ă���̂ł���B�����āA�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^���ɏڏq��

�Ă���悤�ɁADME�g���b�N�Ɋւ��č��\�I�Ƃ��]��������DME�𐄏�����_�������X�Ɣ��\����Ă��邱�Ƃ́A����

�ł���B���̂悤�Ȋ����ɂ���āA�g���b�N�p�R����DME��GTL���g�p���錤���J���ɑ����̍��Ɨ\�Z�𓊓������

���錻��ɂ��Ă͑��}�ɐ������ׂ��l���Ă��邪�A����͕M�҂̌���������ł��낤���B

�P�P�D�ŋ߁A�{���{�͂c�c�e��^�g���b�N��

�@���āA�X�E�F�[�f���̃{���{�E�g���b�N�X�́A2011�N5��31���ɒ������A�������ɑ�^�c�c�e�g���b�N�i�ʐ^�P�Q�Ɓj��

�����i�o�T�Fhttp://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.

aspx?pubid=10743�j�����B���̔��\�ɂ��ƁA�G���W����13���b�g���A�ō��o�͂�440�g�o�i338���v�j�A�ő�g���N��

2300�m���ł���B�V�R�K�X�i�k�m�f�j�̗��p����75���ł���A�G���W���̔M�����́A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W

���ɔ�ׂāA30�`40�������A�b�n�Q�r�o�ʂ̓f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂ�10���팸���邱�Ƃ��ł���Ƃ̂��ƁB�܂��A

�M�҂�����܂Ő������Ă����悤�ɁA���s���ɓV�R�K�X�i�k�m�f�j���g���ʂ������ꍇ�ɂ́A�y���݂̂ő��s���邱��

���\�ł���B2011�N�ɂ�100����x���I�����_�A�C�M���X�A�X�E�F�[�f���Ŕ̔�����\��ŁA�W�����琶�Y���J�n��

���Ƃ̂��Ƃ��B����A2�N���x�ŁA���B�̂U�`�W����ŔN��400����x�̔̔����\�肳��Ă���悤���B

�����i�o�T�Fhttp://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.

aspx?pubid=10743�j�����B���̔��\�ɂ��ƁA�G���W����13���b�g���A�ō��o�͂�440�g�o�i338���v�j�A�ő�g���N��

2300�m���ł���B�V�R�K�X�i�k�m�f�j�̗��p����75���ł���A�G���W���̔M�����́A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W

���ɔ�ׂāA30�`40�������A�b�n�Q�r�o�ʂ̓f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂ�10���팸���邱�Ƃ��ł���Ƃ̂��ƁB�܂��A

�M�҂�����܂Ő������Ă����悤�ɁA���s���ɓV�R�K�X�i�k�m�f�j���g���ʂ������ꍇ�ɂ́A�y���݂̂ő��s���邱��

���\�ł���B2011�N�ɂ�100����x���I�����_�A�C�M���X�A�X�E�F�[�f���Ŕ̔�����\��ŁA�W�����琶�Y���J�n��

���Ƃ̂��Ƃ��B����A2�N���x�ŁA���B�̂U�`�W����ŔN��400����x�̔̔����\�肳��Ă���悤���B

|

|

|

|

�@���݂ɁA�{���{�E�g���b�N�X���s�̂����^�c�c�e�g���b�N�́A�V�R�K�X�����C�Ǔ��ɕ��˂�������̂c�c�e�G���W��

�ł���B���̃{���{�E�g���b�N�X�̑�^�c�c�e�g���b�N�Ɠ������C�Ǔ����ˎ��̂c�c�e�G���W���𓋍ڂ����g���b�N�̃G��

�W�����\�Ɣr�o�K�X�������ʂɂ��ẮA�M�҂́A2000�N5���̎����ԋZ�p��̍u����Ř_���\�����B����

�_���́A�����ԋZ�p��w�p�u����O���WNo.71-00�i2000�N5���j �u323�@���^�g���b�N�pECOS-DDF�@�V�R

�K�X�G���W���̊J���@�v�i20005001�j �ł���B���̂悤�ɁA�M�҂�10�N�ȏ���O����A�c�c�e�g���b�N�̗L�p����i

���Ă����B�����āA2008�N12��9����DDF�g���b�N�̂��̃y�[�W��lj����A��^�c�c�e�g���b�N�̑������p���̕K�v����

�A�s�[�����Ă������肾�B�������Ȃ���A����܂ŁA���{�̊w�ҁE���Ƃ�g���b�N���[�J����͕M�҂����������

�^�c�c�e�g���b�N��₽����������Ă����̂ł���B

�ł���B���̃{���{�E�g���b�N�X�̑�^�c�c�e�g���b�N�Ɠ������C�Ǔ����ˎ��̂c�c�e�G���W���𓋍ڂ����g���b�N�̃G��

�W�����\�Ɣr�o�K�X�������ʂɂ��ẮA�M�҂́A2000�N5���̎����ԋZ�p��̍u����Ř_���\�����B����

�_���́A�����ԋZ�p��w�p�u����O���WNo.71-00�i2000�N5���j �u323�@���^�g���b�N�pECOS-DDF�@�V�R

�K�X�G���W���̊J���@�v�i20005001�j �ł���B���̂悤�ɁA�M�҂�10�N�ȏ���O����A�c�c�e�g���b�N�̗L�p����i

���Ă����B�����āA2008�N12��9����DDF�g���b�N�̂��̃y�[�W��lj����A��^�c�c�e�g���b�N�̑������p���̕K�v����

�A�s�[�����Ă������肾�B�������Ȃ���A����܂ŁA���{�̊w�ҁE���Ƃ�g���b�N���[�J����͕M�҂����������

�^�c�c�e�g���b�N��₽����������Ă����̂ł���B

�@���̈���ŁA���{�̊w�ҁE���Ƃ́A����܂Ōy���f�B�[�[�������V�R�K�X�G�l���M�[������30���������Q�

��u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ����g���b�N�v��u�V�R�K�X���獇�������c�l�d��R���Ƃ���c�l�d�g��

�b�N�v��M�S�̐�������Ă����̂ł���B���̂悤�ɁA�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ����g���b�N�v��u�V

�R�K�X���獇�������c�l�d��R���Ƃ���c�l�d�g���b�N�v��Well-to-Wheel�̔M�����́A�u�y���f�B�[�[���g���b�N�v��

�uDDF�g���b�N�v����30�����x���M�����̗����������邱�Ƃ͎��m�̎����ł���B�M�҂̃z�[���y�[�W�V�R�K�X

���獇����DME��GTL�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K��DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N ��

�����̂��Ƃ��ڏq���Ă���B�܂��A�O�q�̃{���{�̃z�[���y�[�W�ɂ����Ă��A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W����

���ڂ����g���b�N�́A�����V�R�K�X��R���Ƃ��Ă���c�c�e�G���W�����ڂ̃g���b�N����30���ȏ���M��������邱��

���L�ڂ���Ă���B

��u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ����g���b�N�v��u�V�R�K�X���獇�������c�l�d��R���Ƃ���c�l�d�g��

�b�N�v��M�S�̐�������Ă����̂ł���B���̂悤�ɁA�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ����g���b�N�v��u�V

�R�K�X���獇�������c�l�d��R���Ƃ���c�l�d�g���b�N�v��Well-to-Wheel�̔M�����́A�u�y���f�B�[�[���g���b�N�v��

�uDDF�g���b�N�v����30�����x���M�����̗����������邱�Ƃ͎��m�̎����ł���B�M�҂̃z�[���y�[�W�V�R�K�X

���獇����DME��GTL�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K��DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N ��

�����̂��Ƃ��ڏq���Ă���B�܂��A�O�q�̃{���{�̃z�[���y�[�W�ɂ����Ă��A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W����

���ڂ����g���b�N�́A�����V�R�K�X��R���Ƃ��Ă���c�c�e�G���W�����ڂ̃g���b�N����30���ȏ���M��������邱��

���L�ڂ���Ă���B

�@���̂悤�ɁA�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^�g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v��Well-to-Wheel�̔M������

�u�y���f�B�[�[���g���b�N�v��uDDF�g���b�N�v����30�����x������Ă���ɂ�������炸�A���{�̈ꕔ�̊w�ҁE���

�Ƃ́A�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^���̃y�[�W�Ő������Ă���悤�ɁA

�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^�g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v�������́u�E�Ζ��v�����������i�I�ȃg��

�b�N�Ƃ��ď^���A����܂Ő���ɐ������Ă����̂ł���B

�u�y���f�B�[�[���g���b�N�v��uDDF�g���b�N�v����30�����x������Ă���ɂ�������炸�A���{�̈ꕔ�̊w�ҁE���

�Ƃ́A�y�������G�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^���̃y�[�W�Ő������Ă���悤�ɁA

�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^�g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v�������́u�E�Ζ��v�����������i�I�ȃg��

�b�N�Ƃ��ď^���A����܂Ő���ɐ������Ă����̂ł���B

�@�Ƃ��낪�A�{���{�́A2011�N5��31���Ƀg���b�N���[�J�Ƃ��Ă͐��E�Ŏn�߂Ē������A�������̑�^�c�c�e�g���b�N��

�����\���A8�������^�c�c�e�g���b�N�̎s�̂��J�n�����̂��B���̂��Ƃ́ADDF�g���b�N���g�p���ĉݕ��A�����s

�����ꍇ�ɂ́A�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^�g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v���g�p���ĉݕ��A�����s����

�ꍇ�ɔ�r���āA�V�R�K�X�̃G�l���M�[������30�����x���L���ɗ��p�ł��邱�Ƃ��{���{�ɂ���Č��������ꂽ��

�ł���B�����āADDF�g���b�N���Well-to-Wheel�̔M������30�����x�����u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W����

��^�g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v�𐄏����邱�Ƃ́A�u�E�Ζ��v�̊ϓ_��������̍����ł��邱�Ƃ��A�����̐l�ɒm�炵

�߂邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�����\���A8�������^�c�c�e�g���b�N�̎s�̂��J�n�����̂��B���̂��Ƃ́ADDF�g���b�N���g�p���ĉݕ��A�����s

�����ꍇ�ɂ́A�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^�g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v���g�p���ĉݕ��A�����s����

�ꍇ�ɔ�r���āA�V�R�K�X�̃G�l���M�[������30�����x���L���ɗ��p�ł��邱�Ƃ��{���{�ɂ���Č��������ꂽ��

�ł���B�����āADDF�g���b�N���Well-to-Wheel�̔M������30�����x�����u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W����

��^�g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v�𐄏����邱�Ƃ́A�u�E�Ζ��v�̊ϓ_��������̍����ł��邱�Ƃ��A�����̐l�ɒm�炵

�߂邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@���̃{���{�̑�^�c�c�e�g���b�N�̔�������m�������{�̃f�B�[�[���W�̊w�ҁE���Ƃ́A���ɂ�����������

�ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B����ɂ���āA���{�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�c�c�e�g���b�N������S�̋���ǂ������

���A�˘f���������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^�g���b�N�v��u�c�l�d

�g���b�N�v��M�S�ɐ������Ă���w�ҁE���Ƃ́A�{���{���V�R�K�X��R���Ƃ���c�c�e�g���b�N�̎s�̂��J�n��������

�ɂ���āA���N�O�̋��Z��@�̃��[�}���V���b�N�Ȃ�ʁu�{���{ �V���b�N�v�Ƃ��Ăׂ����ȏՌ��������̂Ɛ��@��

���B�ʂ����āA���{�̃f�B�[�[���W�̊w�ҁE���Ƃ�g���b�N���[�J�́A���ꂩ�����Ȃɂc�c�e�g���b�N����

��������j���Ŏ������̂ł��낤���B����Ƃ��A����܂ł̂c�c�e�g���b�N��َE������j���]�����A�ȑO�̂���

�����S�ɖY�ꋎ�������̂悤�ɁA���H��ʊ�ŐϋɓI�ɂc�c�e�g���b�N���^���n�߂�̂ł��낤���B

�ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B����ɂ���āA���{�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�c�c�e�g���b�N������S�̋���ǂ������

���A�˘f���������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B�u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̑�^�g���b�N�v��u�c�l�d

�g���b�N�v��M�S�ɐ������Ă���w�ҁE���Ƃ́A�{���{���V�R�K�X��R���Ƃ���c�c�e�g���b�N�̎s�̂��J�n��������

�ɂ���āA���N�O�̋��Z��@�̃��[�}���V���b�N�Ȃ�ʁu�{���{ �V���b�N�v�Ƃ��Ăׂ����ȏՌ��������̂Ɛ��@��

���B�ʂ����āA���{�̃f�B�[�[���W�̊w�ҁE���Ƃ�g���b�N���[�J�́A���ꂩ�����Ȃɂc�c�e�g���b�N����

��������j���Ŏ������̂ł��낤���B����Ƃ��A����܂ł̂c�c�e�g���b�N��َE������j���]�����A�ȑO�̂���

�����S�ɖY�ꋎ�������̂悤�ɁA���H��ʊ�ŐϋɓI�ɂc�c�e�g���b�N���^���n�߂�̂ł��낤���B

�@�����Ƃ��A����܂œV�R�K�X�G�l���M�[������Q���u�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���𓋍ڂ����g���b�N�v��

�u�V�R�K�X���獇�������c�l�d��R���Ƃ���c�l�d�g���b�N�v��M�S�̐�������Ă����w�ҁE���ƂƉ]���ǂ��A�펯

�̂���l�B�ł���A�V�R�K�X�G�l���M�[������L���Ɋ��p�ł����^DDF�g���b�N�̎s�̂��J�n���ꂽ���݂�

�́A����܂ł̂悤�Ɂu�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̃g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v���J�����i��i����w�ҁE

���Ƃ́A���ꂩ��͉������������Ђ�����Ǝp�������čs���̂ł͂Ȃ����ƁA�M�҂ɂ͎v���邪�A�@���Ȃ��̂ł�

�낤���B

�u�V�R�K�X���獇�������c�l�d��R���Ƃ���c�l�d�g���b�N�v��M�S�̐�������Ă����w�ҁE���ƂƉ]���ǂ��A�펯

�̂���l�B�ł���A�V�R�K�X�G�l���M�[������L���Ɋ��p�ł����^DDF�g���b�N�̎s�̂��J�n���ꂽ���݂�

�́A����܂ł̂悤�Ɂu�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���̃g���b�N�v��u�c�l�d�g���b�N�v���J�����i��i����w�ҁE

���Ƃ́A���ꂩ��͉������������Ђ�����Ǝp�������čs���̂ł͂Ȃ����ƁA�M�҂ɂ͎v���邪�A�@���Ȃ��̂ł�

�낤���B

�@�܂��A�X�E�F�[�f���̃{���{�E�g���b�N�X���������A�������̑�^�c�c�e�g���b�N���������Ƃ���A�̂��牢�ċZ

�p�𐒔q���Ď~�܂Ȃ����{�̊w�ҁE���Ƃ́A�����A��^�c�c�e�g���b�N�̐M��҂ɏ@�|�ւ�����\�����l�����

��B����́A���{�l�ɂ́A�u�o�X�ɏ��x���ȁI�v�ƒ����ɋ����ϔO�ɑ����Ղ��l�������悤�Ɏv���邩��

���B�܂��A�Z�p���e�̗D�������̎v�l�ɂ���č�������Nj����Ĕ��f����̂ł͂Ȃ��A�t�a�������Ĉӌ��̎咣

������悤�Ȋw�ҁE���Ƃ����������݂��邱�Ƃ��A���̌����Ǝv���邽�߂��B

�p�𐒔q���Ď~�܂Ȃ����{�̊w�ҁE���Ƃ́A�����A��^�c�c�e�g���b�N�̐M��҂ɏ@�|�ւ�����\�����l�����

��B����́A���{�l�ɂ́A�u�o�X�ɏ��x���ȁI�v�ƒ����ɋ����ϔO�ɑ����Ղ��l�������悤�Ɏv���邩��

���B�܂��A�Z�p���e�̗D�������̎v�l�ɂ���č�������Nj����Ĕ��f����̂ł͂Ȃ��A�t�a�������Ĉӌ��̎咣

������悤�Ȋw�ҁE���Ƃ����������݂��邱�Ƃ��A���̌����Ǝv���邽�߂��B

�@���̂��߁A�߂������A���{�̃f�B�[�[���W�̊w�ҁE���Ƃ�g���b�N���[�J�́A�u�ϋɓI�ɑ�^�c�c�e�g���b�N����

�^���n�߂�v���ƂɁA�傫���ǂ��\�������肻�����B�����Ƃ��A���̏ꍇ�̌������Ƃ��āA�u�c�c�e�G���W���̗L�p

���͐̂���\���ɏ��m���Ă������A����܂ł͂��̓�������������鎞��ł͂������B�������A�ŋ߂ł͂b�n�Q��

���ƒE�Ζ����d�v�������悤�ɂȂ����̂ŁA�c�c�e��^�g���b�N�̓������\�ɔ����ł��鎞�オ���������v��

���X�����咣���n�߂�悤�Ɏv����̂ł���B������ł��A���ɂ����Ȃ����ꍇ�ɂ́A�킪���̑�^�g���b�N�̕���

�ɂ����āA��^�c�c�e�g���b�N�ɂ��u�b�n�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�����i����邱�ƂɂȂ�A�傢�ɍD�܂������Ƃł͂Ȃ���

�Ǝv���Ă���B

�^���n�߂�v���ƂɁA�傫���ǂ��\�������肻�����B�����Ƃ��A���̏ꍇ�̌������Ƃ��āA�u�c�c�e�G���W���̗L�p

���͐̂���\���ɏ��m���Ă������A����܂ł͂��̓�������������鎞��ł͂������B�������A�ŋ߂ł͂b�n�Q��

���ƒE�Ζ����d�v�������悤�ɂȂ����̂ŁA�c�c�e��^�g���b�N�̓������\�ɔ����ł��鎞�オ���������v��

���X�����咣���n�߂�悤�Ɏv����̂ł���B������ł��A���ɂ����Ȃ����ꍇ�ɂ́A�킪���̑�^�g���b�N�̕���

�ɂ����āA��^�c�c�e�g���b�N�ɂ��u�b�n�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�����i����邱�ƂɂȂ�A�傢�ɍD�܂������Ƃł͂Ȃ���

�Ǝv���Ă���B

�@

�P�Q�D�c�c�e�g���b�N�Z�p�́u�َE������p���v�ɕ��j�ύX���������U�����Ԃ̍ŋ߂̌���

�P�Q�|�P�D2000�N5���ɕM�҂����\�����c�c�e�G���W���𓋍ڂ����c�c�e�g���b�N�Ɋւ���_��

�@�M�҂́A2000�N5���ɊJ�Â̓��{�����ԋZ�p��t�G���ɂ����āA�����U�t�H���[�h�i�ύڗʂS�g���̃g���b�N�j��

���ڂ����z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���̏o�͐��\�Ɣr�o�K�X�����̌��ʂ��܂Ƃ߂��_���\�����B����

�_���̊T�v���ȉ����\�R�Ɏ����B

���ڂ����z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���̏o�͐��\�Ɣr�o�K�X�����̌��ʂ��܂Ƃ߂��_���\�����B����

�_���̊T�v���ȉ����\�R�Ɏ����B

| |

|

| ���\���e | �� DDF�g���b�N�i�ύڗʂS�g���j�̊O�ώʐ^

�� �R������i���M�����j�̔�r�}

�� �{�_���̌��_ (=�V�R�K�X��ăg���b�N�ɔ�ׁADDF�g���b�N�̗D�ʂȋ@�\�E���\�j

�EDDF���s�ƃf�B�[�[�����s�̐�ւ����\�Ȃ��߁ADDF�g���b�N���f�B�[�[���Ɠ�����

�@�R���[�U��̑��s���������B�i�V�R�K�X�̕⋋������Ȓn��ł́A�y�������̃f�B�[�[

�@�����s���\�j �E�V�R�K�X��ăg���b�N�́A�f�B�[�[���g���b�N����30�����R������������A�������A

�@DDF�g���b�N�̓f�B�[�[���g���b�N����8���̔R����ɗ��܂�B�i��}�Q�Ɓj

�E DDF�g���b�N��CO2�r�o�́A�f�B�[�[���g���b�N����15�����x�̍팸���\

�E DDF�g���b�N��PM�r�o�́A�f�B�[�[���g���b�N��1/3���x�܂ł̍팸���\

�EDDF�g���b�N������R����60���オ�V�R�K�X�i��D13���[�h�������s�H�j

�E DDF�g���b�N�́A��^�g���b�N�̒E�Ζ��ɍœK�ȏ����^�̃g���b�N

|

�@�ȏ�̂悤�ɁA��15�N���̂�2000�N5���ɊJ�Â̓��{�����ԋZ�p��t�G���ɂ����āA�����U�t�H���[�h�ɓ���

�����z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���𓋍ڂ����̃g���b�N�i�ύڗʂS�g���j�̏o�͐��\�Ɣr�o�K�X�̎������ʂ��܂Ƃ�

���_����M�҂����\�����B����DDF�g���b�N�̘_�����\�̌��ʁA�g���b�N���[�J�̃G���W���W�̐��ƁE�Z�p��

�́A��15�N���x���ȑO����A�y����R�Ď����Ƀp�C���b�g���˂��ēV�R�K�X����R���ɂ��ĉ^�]����c�c�e�G���W��

�𓋍ڂ����c�c�e�g���b�N���ȉ��̇@�`�C�̗D�ꂽ������������E�Ζ��ɍœK�ȏ����^�̃g���b�N�ł���Ƃ̋Z�p��

��Ă���ƍl������B

�����z�C�|�[�g���ˎ��c�c�e�G���W���𓋍ڂ����̃g���b�N�i�ύڗʂS�g���j�̏o�͐��\�Ɣr�o�K�X�̎������ʂ��܂Ƃ�

���_����M�҂����\�����B����DDF�g���b�N�̘_�����\�̌��ʁA�g���b�N���[�J�̃G���W���W�̐��ƁE�Z�p��

�́A��15�N���x���ȑO����A�y����R�Ď����Ƀp�C���b�g���˂��ēV�R�K�X����R���ɂ��ĉ^�]����c�c�e�G���W��

�𓋍ڂ����c�c�e�g���b�N���ȉ��̇@�`�C�̗D�ꂽ������������E�Ζ��ɍœK�ȏ����^�̃g���b�N�ł���Ƃ̋Z�p��

��Ă���ƍl������B

�@ DDF�g���b�N�́A�f�B�[�[���Ɠ����̔R���[�U��̑��s����

�A �V�R�K�X��ăg���b�N�ł̓f�B�[�[���g���b�N����30�����M�����̈������������ADDF�g���b�N�ł̓f�B�[

�[���g���b�N�ɋ߂��M�����ł̉^�s���\

�[���g���b�N�ɋ߂��M�����ł̉^�s���\

�i�V�R�K�X��ăg���b�N�̓f�B�[�[���g���b�N����30�����M��������������؋��ɂ��ẮA�V�R�K�X��Ă�CNG��^�g���b�N�́A

�d�ʎԔR���ɕs�K���̌��׃g���b�N�̃y�[�W�̂P�`�Q���ɏڏq���Ă���B�����̂�����͌䗗�������������B�j

�d�ʎԔR���ɕs�K���̌��׃g���b�N�̃y�[�W�̂P�`�Q���ɏڏq���Ă���B�����̂�����͌䗗�������������B�j

�B DDF�g���b�N��CO2�r�o�́A�f�B�[�[���g���b�N����15�����x�̍팸���\

�C DDF�g���b�N��PM�r�o�́A�f�B�[�[���g���b�N��1/3���x�܂ł̍팸���\

�@�Ƃ���ŁA�ǎ҂̖w�ǂ̐l�B�́A����܂ł��x�X�A�u�G�R�g���b�N�v�Ɖ]�����t�����ɂ��A�܂��A�����E�������Ŗڂɂ�

�����Ƃ����锤���B�����G�R�g���b�N�Ƃ́A�G�R���W�[�ȃg���b�N�Ɖ]���Ӗ��ł���B�����̒n����̊��j���

���Q���������ɗL���ȃg���b�N�ɕt�^����閼�̂ł���B�����A�G�R�g���b�N�Ƃ́A�u�G�R���W�[�ȃg���b�N�v

�̗��̂ł���A�u�R���G�l���M�[�����̗L�����p�i�������M�����ʼn^�s�E���s�\�j�v�Ɓu��C���j��̗}

���i���D�ꂽ�r�o�K�X���\�j�v�̗����A�܂��͕Е����f�B�[�[���g���b�N�����D�ꂽ���\�����������g���b�N

�̂��Ƃł���B�����āA�u�R���G�l���M�[�����̗L�����p�i�������M�����ʼn^�s�E���s�\�j�v�Ɓu��C���j���

�}���i���D�ꂽ�r�o�K�X���\�j�v�̉��ꂩ����̐��\���f�B�[�[���g���b�N�����D�ꂽ���\������g���b�N�ł�

���Ă��A���̕Ј���̐��\���f�B�[�[���g���b�N����������g���b�N�́A�u�G�R���W�[�ȃg���b�N�v�A�����u�G�R�g���b�N�v

�Ƃ͌ĂׂȂ��㕨�ł���B���̏ꍇ�ɂ́A�������́u���׃G�R�g���b�N�v�Ƃ̌ď̂��K�ł͂Ȃ����낤���B

�����Ƃ����锤���B�����G�R�g���b�N�Ƃ́A�G�R���W�[�ȃg���b�N�Ɖ]���Ӗ��ł���B�����̒n����̊��j���

���Q���������ɗL���ȃg���b�N�ɕt�^����閼�̂ł���B�����A�G�R�g���b�N�Ƃ́A�u�G�R���W�[�ȃg���b�N�v

�̗��̂ł���A�u�R���G�l���M�[�����̗L�����p�i�������M�����ʼn^�s�E���s�\�j�v�Ɓu��C���j��̗}

���i���D�ꂽ�r�o�K�X���\�j�v�̗����A�܂��͕Е����f�B�[�[���g���b�N�����D�ꂽ���\�����������g���b�N

�̂��Ƃł���B�����āA�u�R���G�l���M�[�����̗L�����p�i�������M�����ʼn^�s�E���s�\�j�v�Ɓu��C���j���

�}���i���D�ꂽ�r�o�K�X���\�j�v�̉��ꂩ����̐��\���f�B�[�[���g���b�N�����D�ꂽ���\������g���b�N�ł�

���Ă��A���̕Ј���̐��\���f�B�[�[���g���b�N����������g���b�N�́A�u�G�R���W�[�ȃg���b�N�v�A�����u�G�R�g���b�N�v

�Ƃ͌ĂׂȂ��㕨�ł���B���̏ꍇ�ɂ́A�������́u���׃G�R�g���b�N�v�Ƃ̌ď̂��K�ł͂Ȃ����낤���B

�@���Ȃ킿�A�V�R�K�X��ăg���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�́ANO����PM���f�B�[�[����菭�Ȃ��D�ꂽ�r�o�K

�X���\�������A�f�B�[�[���g���b�N����30���O����M��������邽�߁A�u�G�R�g���b�N�v�Ƃ��Ă͎��i�ł���

���Ƃ��N�̖ڂɂ����炩�Ȃ��Ƃ��B����ɂ�������炸�A�V�R�K�X��ăg���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�́A1998�N

���ɍ����Ŏs�̂��{�i�I�ɊJ�n���ꂽ1998�N������A�u�G�R�g���b�N�v�ɕ��ނ���A�����^�̃g���b�N�Ƃ��Đ��{�̕�

�����t���Ŕ̔�����Ă������Ƃ��A��R���鎖���ł���B

�X���\�������A�f�B�[�[���g���b�N����30���O����M��������邽�߁A�u�G�R�g���b�N�v�Ƃ��Ă͎��i�ł���

���Ƃ��N�̖ڂɂ����炩�Ȃ��Ƃ��B����ɂ�������炸�A�V�R�K�X��ăg���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�́A1998�N

���ɍ����Ŏs�̂��{�i�I�ɊJ�n���ꂽ1998�N������A�u�G�R�g���b�N�v�ɕ��ނ���A�����^�̃g���b�N�Ƃ��Đ��{�̕�

�����t���Ŕ̔�����Ă������Ƃ��A��R���鎖���ł���B

�@

�@����A1998�N���ɍ����œV�R�K�X��ăg���b�N�i���ύڗʂQ�g���ȏ�j�̎s�̂��{�i�I�ɊJ�n���ꂽ����

����A�V�R�K�X��ăg���b�N���f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗��Ɖ]�������́A�����U����

�ԓ��̃g���b�N���[�J���Г��̑��s�R����œ��R�̂��ƂȂ���m�F�ł����������ł���B�������A�����U��

���ԓ��̃g���b�N���[�J�́A���̎������ЊO��Ƃ��Čł����A�V�R�K�X��ăg���b�N���f�B�[�[���g���b�N��

����m�n���Ƃo�l�i���f�B�[�[�����q���j���Ⴂ���Ƃ𗝗R�ɂ��āu�G�R�g���b�N�v�Ə̂��A�����ɔ̔�������

�Ă����悤���B

����A�V�R�K�X��ăg���b�N���f�B�[�[���g���b�N����30���O����M�����̗��Ɖ]�������́A�����U����