乮DDF丗僨傿乕僛儖僨儏傾儖僼儏僄儖僄儞僕儞亖寉桘拝壩宆揤慠僈僗僄儞僕儞乯

嵟廔峏怴擔丗2009擭4寧17擔

|

侾丏僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋

丂擱從幒撪偵僷僀儘僢僩暚幩偟偨寉桘偺帺屓拝壩偺壩墛偵傛傝揤慠僈僗傪擱從偝偣傞寉桘拝壩宆偺揤慠僈僗僄儞

僕儞偑丄僨傿乕僛儖僨儏傾儖僼儏僄儖僄儞僕儞乮俢俢俥僄儞僕儞乯偱偁傞丏偙偺DDF僄儞僕儞傪偛懚抦偱側偄曽偼丄僨傿乕

僛儖偵斾傋侾俆亾偺俠俷俀嶍尭偑壜擻側俢俢俥僄儞僕儞偺儁乕僕傪偛棗偄偨偩偗傟偽丄俢俢俥僄儞僕儞偺峔憿丒嶌摦偲

嫟偵丄俢俢俥僄儞僕儞傪戝宆僩儔僢僋偵搵嵹偟偨応崌丄CO2嶍尭丄扙愇桘偍傛傃擱椏旓偺嶍尭偑偱偒傞偙偲傪椙偔棟夝

偟偰偄偨偩偗傞偩傠偆丅

僕儞偑丄僨傿乕僛儖僨儏傾儖僼儏僄儖僄儞僕儞乮俢俢俥僄儞僕儞乯偱偁傞丏偙偺DDF僄儞僕儞傪偛懚抦偱側偄曽偼丄僨傿乕

僛儖偵斾傋侾俆亾偺俠俷俀嶍尭偑壜擻側俢俢俥僄儞僕儞偺儁乕僕傪偛棗偄偨偩偗傟偽丄俢俢俥僄儞僕儞偺峔憿丒嶌摦偲

嫟偵丄俢俢俥僄儞僕儞傪戝宆僩儔僢僋偵搵嵹偟偨応崌丄CO2嶍尭丄扙愇桘偍傛傃擱椏旓偺嶍尭偑偱偒傞偙偲傪椙偔棟夝

偟偰偄偨偩偗傞偩傠偆丅

丂偝偰丄俢俢俥僄儞僕儞偱偼丄彮偟偺岺晇傪峴偆偙偲偵傛傝俢俢俥塣揮偲僨傿乕僛儖塣揮偲傪屳偄偵愗傝懼偊偑壜擻側

僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺婡擻傪帩偨偣傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅昅幰偑埲慜偵嬑柋偟偰偄偨擔杮僄僐僗噴偑僇僫僟偺

Alternative Fuel Systems Inc.偲嫟摨偱奐敪偟偨僼僅儚乕僪偺俢俢俥僩儔僢僋偼丄摉帪偺塣桝徣偺戝恇擣掕傪庴偗丄

2000擭崰偵侾擭娫偵傢偨傝娭搶抧曽偱塣憲夛幮偵傛傞壿暔桝憲偺幚梡憱峴帋尡傪峴側偭偨丅偙偺僼僅儚乕僪俢俢俥

僩儔僢僋偼丆僨傿乕僛儖塣揮偱偺憱峴偲俢俢俥塣揮偱偺憱峴偵屳偄偵愗傝懼偊偑壜擻側丄僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺憱峴

偑偱偒傞僔僗僥儉傪憰旛偟偨丅偙偺僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺僔僗僥儉偱偼丄塣揮庤偺僗僀僢僠憖嶌偱俢俢俥僄儞僕儞偱偺

憱峴偲僨傿乕僛儖僄儞僕儞偱偺憱峴偲傪擟堄偵慖戰偟偰愗傝懼偊傞惂屼偲丆俠俶俧僞儞僋撪偺埑椡偑堦掕儗儀儖埲壓

偵側偭偨帪偵僄儞僕儞俤俠倀偵傛傝帺摦揑偵俢俢俥僄儞僕儞偺憱峴偐傜僨傿乕僛儖僄儞僕儞偺憱峴偵愗傝懼偊傜傟傞惂

屼傪慻傒崬傫偩巇條偲偟偨丅憱峴拞偵俠俶俧僞儞僋偺揤慠僈僗偺埑椡偑堦掕儗儀儖埲壓偵掅壓偡傞偲丄揹巕惂屼憰

抲乮俤俠倀乯偼俠俶俧僞儞僋偺揤慠僈僗偑嬻偵側偭偨偲敾抐偟丄俢俢俥僄儞僕儞偺憱峴偐傜僨傿乕僛儖僄儞僕儞偺憱峴偵

帺摦偱愗傝懼傢傞傛偆偵偟偨丅傑偨憱峴拞偵僄儞僕儞偑俢俢俥塣揮偐傜僨傿乕僛儖塣揮偵帺摦揑偵愗傝懼傢偭偨応崌

偵偼丄塣揮庤偵偼昞帵儔儞僾偱愗傝懼傢偭偨偙偲傪抦傜偣傞僔僗僥儉偲偟偨丅

僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺婡擻傪帩偨偣傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅昅幰偑埲慜偵嬑柋偟偰偄偨擔杮僄僐僗噴偑僇僫僟偺

Alternative Fuel Systems Inc.偲嫟摨偱奐敪偟偨僼僅儚乕僪偺俢俢俥僩儔僢僋偼丄摉帪偺塣桝徣偺戝恇擣掕傪庴偗丄

2000擭崰偵侾擭娫偵傢偨傝娭搶抧曽偱塣憲夛幮偵傛傞壿暔桝憲偺幚梡憱峴帋尡傪峴側偭偨丅偙偺僼僅儚乕僪俢俢俥

僩儔僢僋偼丆僨傿乕僛儖塣揮偱偺憱峴偲俢俢俥塣揮偱偺憱峴偵屳偄偵愗傝懼偊偑壜擻側丄僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺憱峴

偑偱偒傞僔僗僥儉傪憰旛偟偨丅偙偺僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺僔僗僥儉偱偼丄塣揮庤偺僗僀僢僠憖嶌偱俢俢俥僄儞僕儞偱偺

憱峴偲僨傿乕僛儖僄儞僕儞偱偺憱峴偲傪擟堄偵慖戰偟偰愗傝懼偊傞惂屼偲丆俠俶俧僞儞僋撪偺埑椡偑堦掕儗儀儖埲壓

偵側偭偨帪偵僄儞僕儞俤俠倀偵傛傝帺摦揑偵俢俢俥僄儞僕儞偺憱峴偐傜僨傿乕僛儖僄儞僕儞偺憱峴偵愗傝懼偊傜傟傞惂

屼傪慻傒崬傫偩巇條偲偟偨丅憱峴拞偵俠俶俧僞儞僋偺揤慠僈僗偺埑椡偑堦掕儗儀儖埲壓偵掅壓偡傞偲丄揹巕惂屼憰

抲乮俤俠倀乯偼俠俶俧僞儞僋偺揤慠僈僗偑嬻偵側偭偨偲敾抐偟丄俢俢俥僄儞僕儞偺憱峴偐傜僨傿乕僛儖僄儞僕儞偺憱峴偵

帺摦偱愗傝懼傢傞傛偆偵偟偨丅傑偨憱峴拞偵僄儞僕儞偑俢俢俥塣揮偐傜僨傿乕僛儖塣揮偵帺摦揑偵愗傝懼傢偭偨応崌

偵偼丄塣揮庤偵偼昞帵儔儞僾偱愗傝懼傢偭偨偙偲傪抦傜偣傞僔僗僥儉偲偟偨丅

丂尰嵼丄巗斕偝傟偰偄傞僗拞丒彫宆俠俶俧僩儔僢僋偺僄儞僕儞偱偼僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗愱從僄儞僕儞偑巊梡偝傟偰

偄傞丅偦偺偨傔俠俶俧僩儔僢僋偑壿暔桝憲偺搑拞偱岎捠廰懾偵姫偒崬傑傟丄憱峴拞偵俠俶俧僞儞僋偺揤慠僈僗偑嬻偵

側傞偲僄儞僕儞偼掆巭偟丄俠俶俧僩儔僢僋偼楬忋偱棫偪墲惗偡傞帠懺偲偵側傞丅朄棩忋丄楬忋偱揤慠僈僗帺摦幵偵揤

慠僈僗傪曗媼偡傞偙偲偑嬛巭偝傟偰偄傞偨傔丄揤慠僈僗僞儞僋偑嬻偵側偭偨俠俶俧僩儔僢僋偼丄儗僢僇乕幵偵棃偰栣

偄丄揤慠僈僗僗僞儞僪傑偱尅堷偟偰傕傜偭偰揤慠僈僗傪曗廩偡傞偲塢偆丄嬌傔偰柺搢側偙偲偵側傞丅偦偺偨傔丄巗斕偝

傟偰偄傞拞丒彫宆俠俶俧僩儔僢僋偺塣揮庤偼丄岎捠廰懾側偳偱梊掕埲忋偺揤慠僈僗傪徚旓偟夁偓偨応崌偵偼丄壿暔攝

憲摍偺梊掕傪曄峏偟丄嫍棧偑棧傟偰偄偰傕俠俶俧僗僞儞僪偵嬱偗崬傓昁梫偑偁傞丅偙偺傛偆偵巗斕拞偺拞丒彫宆俠俶

俧僩儔僢僋偱偼丄塣揮庤偼擔忢偺塣峴偱偺楬忋掆幵偺婋尟夞旔偺偨傔偵忢偵俠俶俧僞儞僋偺巆検偵恄宱傪巊偄丄憗

傔偵揤慠僈僗偺曗廩傪椼峴偟側偗傟偽側傜側偄寚揰偑偁傞丅偟偐偟丄慜弎偺僼僅儚乕僪俢俢俥僩儔僢僋偱偼丄憱峴拞偵

俠俶俧僞儞僋偺揤慠僈僗偺埑椡偑堦掕儗儀儖埲壓偵掅壓偡傞偲丄揹巕惂屼憰抲乮俤俠倀乯偼俠俶俧僞儞僋偺揤慠僈僗偑

嬻偵側偭偨偲敾抐偟丄俢俢俥僄儞僕儞偺憱峴偐傜僨傿乕僛儖僄儞僕儞偺憱峴偵帺摦偱愗傝懼傢傞丅偦偺偨傔丄僼僅儚乕

僪俢俢俥僩儔僢僋偼丄巗斕偺僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗愱從僄儞僕儞偺俠俶俧僩儔僢僋偵偍偗傞揤慠僈僗偺寚朢帪偺楬忋

掆幵偺栤戣傪婲偙偝側偄偙偲傕戝偒側摿挿偱偁傞丅

偄傞丅偦偺偨傔俠俶俧僩儔僢僋偑壿暔桝憲偺搑拞偱岎捠廰懾偵姫偒崬傑傟丄憱峴拞偵俠俶俧僞儞僋偺揤慠僈僗偑嬻偵

側傞偲僄儞僕儞偼掆巭偟丄俠俶俧僩儔僢僋偼楬忋偱棫偪墲惗偡傞帠懺偲偵側傞丅朄棩忋丄楬忋偱揤慠僈僗帺摦幵偵揤

慠僈僗傪曗媼偡傞偙偲偑嬛巭偝傟偰偄傞偨傔丄揤慠僈僗僞儞僋偑嬻偵側偭偨俠俶俧僩儔僢僋偼丄儗僢僇乕幵偵棃偰栣

偄丄揤慠僈僗僗僞儞僪傑偱尅堷偟偰傕傜偭偰揤慠僈僗傪曗廩偡傞偲塢偆丄嬌傔偰柺搢側偙偲偵側傞丅偦偺偨傔丄巗斕偝

傟偰偄傞拞丒彫宆俠俶俧僩儔僢僋偺塣揮庤偼丄岎捠廰懾側偳偱梊掕埲忋偺揤慠僈僗傪徚旓偟夁偓偨応崌偵偼丄壿暔攝

憲摍偺梊掕傪曄峏偟丄嫍棧偑棧傟偰偄偰傕俠俶俧僗僞儞僪偵嬱偗崬傓昁梫偑偁傞丅偙偺傛偆偵巗斕拞偺拞丒彫宆俠俶

俧僩儔僢僋偱偼丄塣揮庤偼擔忢偺塣峴偱偺楬忋掆幵偺婋尟夞旔偺偨傔偵忢偵俠俶俧僞儞僋偺巆検偵恄宱傪巊偄丄憗

傔偵揤慠僈僗偺曗廩傪椼峴偟側偗傟偽側傜側偄寚揰偑偁傞丅偟偐偟丄慜弎偺僼僅儚乕僪俢俢俥僩儔僢僋偱偼丄憱峴拞偵

俠俶俧僞儞僋偺揤慠僈僗偺埑椡偑堦掕儗儀儖埲壓偵掅壓偡傞偲丄揹巕惂屼憰抲乮俤俠倀乯偼俠俶俧僞儞僋偺揤慠僈僗偑

嬻偵側偭偨偲敾抐偟丄俢俢俥僄儞僕儞偺憱峴偐傜僨傿乕僛儖僄儞僕儞偺憱峴偵帺摦偱愗傝懼傢傞丅偦偺偨傔丄僼僅儚乕

僪俢俢俥僩儔僢僋偼丄巗斕偺僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗愱從僄儞僕儞偺俠俶俧僩儔僢僋偵偍偗傞揤慠僈僗偺寚朢帪偺楬忋

掆幵偺栤戣傪婲偙偝側偄偙偲傕戝偒側摿挿偱偁傞丅

丂慜弎偺僼僅儚乕僪俢俢俥僩儔僢僋傪梡偄偰擔忢偺壿暔桝憲傪扴摉偟偰偄偨塣揮庤偵丄憱峴拞偵揤慠僈僗偑尭彮偟偰

揤慠僈僗僞儞僋撪偺埑椡偑掅壓偟丄帺摦揑偵俢俢俥塣揮偐傜僨傿乕僛儖塣揮偵愗傝懼傢偭偨帪偺忬嫷傪暦偄偨偲偙

傠丄僨傿乕僛儖塣揮偵愗傝懼傢偭偨偙偲偱僄儞僕儞壒偑懡彮丄屲寧澧偔側傞偙偲埲奜偵塣揮憖嶌偵壗傜堘榓姶傪姶偠

傞偙偲偼側偔丄偦偺傑傑宲懕偟偰僗儉乕僘偵憱峴偑偱偒傞偲偺榖偱偁偭偨丅

揤慠僈僗僞儞僋撪偺埑椡偑掅壓偟丄帺摦揑偵俢俢俥塣揮偐傜僨傿乕僛儖塣揮偵愗傝懼傢偭偨帪偺忬嫷傪暦偄偨偲偙

傠丄僨傿乕僛儖塣揮偵愗傝懼傢偭偨偙偲偱僄儞僕儞壒偑懡彮丄屲寧澧偔側傞偙偲埲奜偵塣揮憖嶌偵壗傜堘榓姶傪姶偠

傞偙偲偼側偔丄偦偺傑傑宲懕偟偰僗儉乕僘偵憱峴偑偱偒傞偲偺榖偱偁偭偨丅

丂偲偙傠偱丄偙偺壿暔桝憲偵巊傢傟偨慜弎偺僼僅儚乕僪俢俢俥僩儔僢僋偼丄墲偒偼壿暔愊嵹偱崅懍摴楬傪憱峴偟丆婣傝

偼嬻壸忬懺偱堦斒崙摴傪憱峴偡傞宍懺偱堦擔偵栺300km傪憱峴偡傞壿暔桝憲偵巊梡偝傟偨丅偙偺僼僅儚乕僪俢俢俥

僩儔僢僋偱偼枅擔偺弌敪慜偵揤慠僈僗傪曗媼偟丄悢擔偵侾夞偺妱崌偱寉桘傪曗媼偡傞昁梫偑偁偭偨偑丄塣揮庤偵俀

庬椶偺擱椏曗媼偺斚傢偟偝偵偮偄偰幙栤偟偨偲偙傠丄擔乆偺梊掕偵擖傟偰偄傞偺偱慡偔栤戣偑側偄偲偺偙偲偱偁偨丅

枅擔偺揤慠僈僗傪曗媼偡傞偲塢偆彮偟偺僨儊儕僢僩偵斾傋丄僼僅儚乕僪俢俢俥僩儔僢僋偱偼塣揮拞偺幵撪壒偑彫偝偄偨

傔儔僕僆偑椙偔暦偙偊傞忋偵丄俢俢俥僩儔僢僋偑掅憶壒偱偁傞偨傔偵枅擔偺塣揮屻偺旀傟偑廬棃偺僨傿乕僛儖僩儔僢僋

傛傝傕彮側偄偲塢偆儊儕僢僩偺曽偑梱偐偵戝偒偄偲偺偙偲偱偁偭偨丅乮場傒偵俢俢俥塣揮偱偼僨傿乕僛儖塣揮傛傝傕僄儞

僕儞偐傜侾儊乕僩儖棧傟偨嬤愙壒偱偼俀dB(A)掱搙掅偄丅乯丂側偍丄偙偺僼僅儚乕僪俢俢俥僩儔僢僋偺壿暔桝憲偺塣峴忬

懺偱偼憤擱椏徚旓検偵愯傔傞揤慠僈僗偺斾棪偑50亾掱搙偱偁偭偨丅

偼嬻壸忬懺偱堦斒崙摴傪憱峴偡傞宍懺偱堦擔偵栺300km傪憱峴偡傞壿暔桝憲偵巊梡偝傟偨丅偙偺僼僅儚乕僪俢俢俥

僩儔僢僋偱偼枅擔偺弌敪慜偵揤慠僈僗傪曗媼偟丄悢擔偵侾夞偺妱崌偱寉桘傪曗媼偡傞昁梫偑偁偭偨偑丄塣揮庤偵俀

庬椶偺擱椏曗媼偺斚傢偟偝偵偮偄偰幙栤偟偨偲偙傠丄擔乆偺梊掕偵擖傟偰偄傞偺偱慡偔栤戣偑側偄偲偺偙偲偱偁偨丅

枅擔偺揤慠僈僗傪曗媼偡傞偲塢偆彮偟偺僨儊儕僢僩偵斾傋丄僼僅儚乕僪俢俢俥僩儔僢僋偱偼塣揮拞偺幵撪壒偑彫偝偄偨

傔儔僕僆偑椙偔暦偙偊傞忋偵丄俢俢俥僩儔僢僋偑掅憶壒偱偁傞偨傔偵枅擔偺塣揮屻偺旀傟偑廬棃偺僨傿乕僛儖僩儔僢僋

傛傝傕彮側偄偲塢偆儊儕僢僩偺曽偑梱偐偵戝偒偄偲偺偙偲偱偁偭偨丅乮場傒偵俢俢俥塣揮偱偼僨傿乕僛儖塣揮傛傝傕僄儞

僕儞偐傜侾儊乕僩儖棧傟偨嬤愙壒偱偼俀dB(A)掱搙掅偄丅乯丂側偍丄偙偺僼僅儚乕僪俢俢俥僩儔僢僋偺壿暔桝憲偺塣峴忬

懺偱偼憤擱椏徚旓検偵愯傔傞揤慠僈僗偺斾棪偑50亾掱搙偱偁偭偨丅

丂堦斒偵戝宆僩儔僢僋乮愊嵹検15僩儞僋儔僗乯偺僷儚乕僂僃僀僩儗僔僆乮僄儞僕儞弌椡摉偨傝偺GVW[幵椉憤廳検]乯偼丄

拞宆僩儔僢僋乮愊嵹検係僩儞僋儔僗乯偺僷儚乕僂僃僀僩儗僔僆傛傝傕戝暆偵戝偒偄丅僄儞僕儞弌椡偵懳偟偰憡懳揑偵幵椉

廳検偺廳偄戝宆僩儔僢僋偺憱峴帪偺僄儞僕儞惓枴暯嬒桳岠埑椡偼丄拞宆僩儔僢僋偺憱峴帪偺僄儞僕儞惓枴暯嬒桳岠

埑椡傛傝傕忢偵崅偄忬懺偱塣揮偝傟傞偙偲偵側傞丅僨傿乕僛儖僩儔僢僋偲摨摍偺僄儞僕儞弌椡偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪奐

敪偟丄搒巗娫偺壿暔桝憲偵巊梡偟偨応崌偵偼丄偙偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺僷儚乕僂僃僀僩儗僔僆偼丄慜弎偺僼僅儚乕僪

俢俢俥僩儔僢僋傛傝戝暆偵戝偒偄抣偲側傞丅慜弎偺僼僅儚乕僪俢俢俥僩儔僢僋傛傝僄儞僕儞弌椡偵懳偟偰憡懳揑偵幵椉廳検

偺廳偄俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺応崌偵偼丄憤擱椏徚旓検偵愯傔傞揤慠僈僗偺斾棪偼60乣70亾掱搙傑偱憹壛偟丄僼僅儚

乕僪俢俢俥僩儔僢僋傛傝崅偔側傞偲梊憐偝傟傞丅偙偺傛偆偵丄俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺憤擱椏徚旓検偵愯傔傞揤慠僈僗偺斾棪

偼丄慜弎偺僼僅儚乕僪俢俢俥僩儔僢僋偺揤慠僈僗偺斾棪傛傝傕戝偒偔憹偊傞偙偲偼娫堘偄側偄偨傔丄俢俢俥戝宆僩儔僢僋偱

偼扙愇桘偲俠俷俀嶍尭偺岠壥傪峏偵忋偘傞偙偲偑偱偒傞偲梊憐偝傟傞丅

拞宆僩儔僢僋乮愊嵹検係僩儞僋儔僗乯偺僷儚乕僂僃僀僩儗僔僆傛傝傕戝暆偵戝偒偄丅僄儞僕儞弌椡偵懳偟偰憡懳揑偵幵椉

廳検偺廳偄戝宆僩儔僢僋偺憱峴帪偺僄儞僕儞惓枴暯嬒桳岠埑椡偼丄拞宆僩儔僢僋偺憱峴帪偺僄儞僕儞惓枴暯嬒桳岠

埑椡傛傝傕忢偵崅偄忬懺偱塣揮偝傟傞偙偲偵側傞丅僨傿乕僛儖僩儔僢僋偲摨摍偺僄儞僕儞弌椡偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪奐

敪偟丄搒巗娫偺壿暔桝憲偵巊梡偟偨応崌偵偼丄偙偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺僷儚乕僂僃僀僩儗僔僆偼丄慜弎偺僼僅儚乕僪

俢俢俥僩儔僢僋傛傝戝暆偵戝偒偄抣偲側傞丅慜弎偺僼僅儚乕僪俢俢俥僩儔僢僋傛傝僄儞僕儞弌椡偵懳偟偰憡懳揑偵幵椉廳検

偺廳偄俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺応崌偵偼丄憤擱椏徚旓検偵愯傔傞揤慠僈僗偺斾棪偼60乣70亾掱搙傑偱憹壛偟丄僼僅儚

乕僪俢俢俥僩儔僢僋傛傝崅偔側傞偲梊憐偝傟傞丅偙偺傛偆偵丄俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺憤擱椏徚旓検偵愯傔傞揤慠僈僗偺斾棪

偼丄慜弎偺僼僅儚乕僪俢俢俥僩儔僢僋偺揤慠僈僗偺斾棪傛傝傕戝偒偔憹偊傞偙偲偼娫堘偄側偄偨傔丄俢俢俥戝宆僩儔僢僋偱

偼扙愇桘偲俠俷俀嶍尭偺岠壥傪峏偵忋偘傞偙偲偑偱偒傞偲梊憐偝傟傞丅

丂偙偺傛偆側僨儏傾儖塣揮儌乕僪偱塣峴偱偒傞僼僅儚乕僪俢俢俥僩儔僢僋偱偼丆俠俶俧僗僞儞僪偺愝抲偝傟偨抧堟偱偼俢俢俥

僄儞僕儞偱憱峴偝偣丆揤慠僈僗偺曗媼偑崲擄側抧堟偱偼僨傿乕僛儖僄儞僕儞偱憱峴偝偣傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅偟偨偑

偭偰丆僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺婡擻傪旛偊偨DDF戝宆僩儔僢僋傪怴偨偵幚梡壔偟偨応崌偵偼丆寉桘偲揤慠僈僗傪暪梡偟

側偑傜擔杮慡崙偵壿暔傪桝憲偡傞偙偲偑偱偒傞偨傔丄変偑崙偺壿暔桝憲暘栰偵偍偗傞戝宆僩儔僢僋偺暘栰偱偺扙

愇桘偑梕堈偵幚尰偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅

僄儞僕儞偱憱峴偝偣丆揤慠僈僗偺曗媼偑崲擄側抧堟偱偼僨傿乕僛儖僄儞僕儞偱憱峴偝偣傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅偟偨偑

偭偰丆僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺婡擻傪旛偊偨DDF戝宆僩儔僢僋傪怴偨偵幚梡壔偟偨応崌偵偼丆寉桘偲揤慠僈僗傪暪梡偟

側偑傜擔杮慡崙偵壿暔傪桝憲偡傞偙偲偑偱偒傞偨傔丄変偑崙偺壿暔桝憲暘栰偵偍偗傞戝宆僩儔僢僋偺暘栰偱偺扙

愇桘偑梕堈偵幚尰偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅

俀丏俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺幚梡壔偵傛傞扙愇桘偲CO俀偺嶍尭偑幚尰壜擻

丂宱嵪嶻嬈徣偺2006擭5寧偺乽怴丒崙壠僄僱儖僊乕愴棯乿偱偼丆傎傏100亾傪愇桘宯擱椏偵埶懚偡傞塣桝晹栧偼僄

僱儖僊乕廀媼峔憿偺拞偱嵟傕惼庛惈偑崅偄偨傔偵愇桘埶懚偐傜偺扙媝傪恾傞傋偒偲偟丆乽崱屻丄2030擭傑偱偵丄塣

桝晹栧偺愇桘埶懚搙傪80亾掱搙偲偡傞偙偲傪栚巜偡乿偲柧婰偝傟偰偄傞丅偦偟偰塣桝晹栧偺扙愇桘僄僱儖僊乕偲偟

偰偼丄僶僀僆儅僗桼棃擱椏乮僶僀僆僨傿乕僛儖擱椏摍乯丄揹婥乮揹婥帺摦幵梡乯丄悈慺傗儊僞僲乕儖乮擱椏帺摦幵梡乯丄

GTL乮僈僗丒僩僂丒儕僉僢僪乯丄BTL乮僶僀僆儅僗丒僩僂丒儕僉僢僪乯丄CTL乮僐乕儖丒僩僂丒儕僉僢僪乯側偳嫇偘傜傟偰偄傞丅傑偨丄

宱嵪嶻嬈徣偺乽師悽戙掅岞奞幵偺擱椏媦傃媄弍偺曽岦惈偵娭偡傞専摙夛曬崘彂乿乮暯惉侾俆擭俉寧俉擔乯偱傕丄搒

巗娫憱峴偺戝宆僩儔僢僋偺掅岞奞壔丒扙愇桘偺庤抜偼丄DME丄GTL媦傃CTL偍傛傃僶僀僆儅僗桼棃擱椏乮僶僀僆僨傿

乕僛儖擱椏乯偲婰嵹偝傟偰偄傞丅埲忋偺偙偲偐傜宱嵪嶻嬈徣偼DME丄GTL媦傃CTL偍傛傃僶僀僆儅僗桼棃擱椏偺愊

嬌揑側摫擖偵傛傝丄戝宆僩儔僢僋偺扙愇桘僄僱儖僊乕偵揮姺偡傞偙偲偑弌棃傞偲峫偊偰偄傞傛偆偱偁傞丅偟偐偟丄尰

嵼丄宱嵪嶻嬈徣偑峫偊偰偄傞曽朄偵傛偭偰杮摉偵乽戝宆僩儔僢僋偺2030擭偵岦偗偰塣桝晹栧偺愇桘埶懚搙傪80亾

掱搙偵偡傞扙愇桘偺栚昗乿傗丄娐嫬徣偑乽嫗搒媍掕彂偱崌堄偝傟偨1990擭帪揰偺俠俷俀攔弌検偵斾傋偰2008擭乣

2012擭傑偱偺婜娫偵変偑崙偑6亾嶍尭偡傞栚昗乿偑幚尰偱偒傞偺偱偁傠偆偐丅昅幰偼恟偩媈栤偵姶偠偰偄傞偲偙傠

偩丅

僱儖僊乕廀媼峔憿偺拞偱嵟傕惼庛惈偑崅偄偨傔偵愇桘埶懚偐傜偺扙媝傪恾傞傋偒偲偟丆乽崱屻丄2030擭傑偱偵丄塣

桝晹栧偺愇桘埶懚搙傪80亾掱搙偲偡傞偙偲傪栚巜偡乿偲柧婰偝傟偰偄傞丅偦偟偰塣桝晹栧偺扙愇桘僄僱儖僊乕偲偟

偰偼丄僶僀僆儅僗桼棃擱椏乮僶僀僆僨傿乕僛儖擱椏摍乯丄揹婥乮揹婥帺摦幵梡乯丄悈慺傗儊僞僲乕儖乮擱椏帺摦幵梡乯丄

GTL乮僈僗丒僩僂丒儕僉僢僪乯丄BTL乮僶僀僆儅僗丒僩僂丒儕僉僢僪乯丄CTL乮僐乕儖丒僩僂丒儕僉僢僪乯側偳嫇偘傜傟偰偄傞丅傑偨丄

宱嵪嶻嬈徣偺乽師悽戙掅岞奞幵偺擱椏媦傃媄弍偺曽岦惈偵娭偡傞専摙夛曬崘彂乿乮暯惉侾俆擭俉寧俉擔乯偱傕丄搒

巗娫憱峴偺戝宆僩儔僢僋偺掅岞奞壔丒扙愇桘偺庤抜偼丄DME丄GTL媦傃CTL偍傛傃僶僀僆儅僗桼棃擱椏乮僶僀僆僨傿

乕僛儖擱椏乯偲婰嵹偝傟偰偄傞丅埲忋偺偙偲偐傜宱嵪嶻嬈徣偼DME丄GTL媦傃CTL偍傛傃僶僀僆儅僗桼棃擱椏偺愊

嬌揑側摫擖偵傛傝丄戝宆僩儔僢僋偺扙愇桘僄僱儖僊乕偵揮姺偡傞偙偲偑弌棃傞偲峫偊偰偄傞傛偆偱偁傞丅偟偐偟丄尰

嵼丄宱嵪嶻嬈徣偑峫偊偰偄傞曽朄偵傛偭偰杮摉偵乽戝宆僩儔僢僋偺2030擭偵岦偗偰塣桝晹栧偺愇桘埶懚搙傪80亾

掱搙偵偡傞扙愇桘偺栚昗乿傗丄娐嫬徣偑乽嫗搒媍掕彂偱崌堄偝傟偨1990擭帪揰偺俠俷俀攔弌検偵斾傋偰2008擭乣

2012擭傑偱偺婜娫偵変偑崙偑6亾嶍尭偡傞栚昗乿偑幚尰偱偒傞偺偱偁傠偆偐丅昅幰偼恟偩媈栤偵姶偠偰偄傞偲偙傠

偩丅

丂慜弎偺僨傿乕僛儖偵斾傋侾俆亾偺俠俷俀嶍尭偑壜擻側俢俢俥僄儞僕儞偺儁乕僕偺乽俀丏CO2偺嶍尭偑壜擻側擱椏偵偮

偄偰乿偺崁偵丄嵦孈偐傜奺庬擱椏傪惢昳壔偡傞傑偱偺搳擖僄僱儖僊乕傪娷傫偩奺庬擱椏偺扨埵敪擬検摉偨傝偺俢

俵俤偲寉桘偺CO2攔弌検偑摨摍偱偁傝丄俧俿俴偑寉桘傛傝CO2攔弌検偑15亾掱搙傕懡偄偙偲傪愢柧偟偨丅傑偨丄愇扽

傪尨椏偲偡傞俠俿俴偼丄尨椏偺嵦孈偐傜奺庬擱椏傪惢昳壔偡傞傑偱偺扨埵敪擬検摉偨傝偺CO2攔弌検偑寉桘傛傝奿

抜偵懡偄偙偲偼廃抦偵帠幚偱偁傞丅偙偺傛偆偵尨椏偺嵦孈偐傜奺庬擱椏傪惢昳壔偡傞傑偱偺奺庬擱椏偺扨埵敪擬

検摉偨傝偺CO2攔弌検偺懡彮傪峫偊傞偲丄寉桘傪DME丄GTL傑偨偼CTL偵揮姺偡傞応崌偼丄僨儊儕僢僩偼偁偭偰傕儊

儕僢僩偼壗傕柍偄丅擱椏壙奿傗宱嵪惈偐傜尒偨応崌丄寉桘傗俴俶俧偺惗嶻帪偺擬岠棪偑0.9慜屻偱偁傞偺偵懳偟偰俢

俵俤偺惗嶻帪偺擬岠棪偑0.7丄俧俿俴偺惗嶻帪偺擬岠棪偑0.5偲戝暆偵掅偄偙偲傪峫椂偡傞偲丄俢俵俤傗俧俿俴偼寉桘傛

傝傕憡摉偵崅壙側擱椏偱偁傞偙偲偼娫堘偄柍偔丄塣峴僐僗僩偺柺偱傕戝宆僩儔僢僋偺擱椏傪寉桘偐傜俢俵俤傗俧俿俴偵

揮姺偡傞偙偲偼嬌傔偰崲擄偱偁傞偲梊憐偝傟傞丅戝宆僩儔僢僋偺擱椏偵俢俵俤傗俧俿俴偑揔偟偰偄側偄偙偲偵偮偄偰偼丄

揤慠僈僗偐傜崌惉偺DME偲GTL偼丄僩儔僢僋梡擱椏偵晄揔偵徻弎偟偰偄傞偺偱丄嶲徠婅偄偨偄丅偙傟傜偺偙偲傪峫椂

偡傞偲丄宱嵪嶻嬈徣偺乽怴丒崙壠僄僱儖僊乕愴棯乿傗乽師悽戙掅岞奞幵偺擱椏媦傃媄弍偺曽岦惈偵娭偡傞専摙夛曬

崘彂乿偵帵偝傟偨扙愇桘偺僄僱儖僊乕偺拞偱戝宆僩儔僢僋偵巊梡壜擻側僄僱儖僊乕偼丄僶僀僆儅僗桼棃擱椏乮僶僀僆

僨傿乕僛儖擱椏乯偺傒偺傛偆偱偁傞丅

偄偰乿偺崁偵丄嵦孈偐傜奺庬擱椏傪惢昳壔偡傞傑偱偺搳擖僄僱儖僊乕傪娷傫偩奺庬擱椏偺扨埵敪擬検摉偨傝偺俢

俵俤偲寉桘偺CO2攔弌検偑摨摍偱偁傝丄俧俿俴偑寉桘傛傝CO2攔弌検偑15亾掱搙傕懡偄偙偲傪愢柧偟偨丅傑偨丄愇扽

傪尨椏偲偡傞俠俿俴偼丄尨椏偺嵦孈偐傜奺庬擱椏傪惢昳壔偡傞傑偱偺扨埵敪擬検摉偨傝偺CO2攔弌検偑寉桘傛傝奿

抜偵懡偄偙偲偼廃抦偵帠幚偱偁傞丅偙偺傛偆偵尨椏偺嵦孈偐傜奺庬擱椏傪惢昳壔偡傞傑偱偺奺庬擱椏偺扨埵敪擬

検摉偨傝偺CO2攔弌検偺懡彮傪峫偊傞偲丄寉桘傪DME丄GTL傑偨偼CTL偵揮姺偡傞応崌偼丄僨儊儕僢僩偼偁偭偰傕儊

儕僢僩偼壗傕柍偄丅擱椏壙奿傗宱嵪惈偐傜尒偨応崌丄寉桘傗俴俶俧偺惗嶻帪偺擬岠棪偑0.9慜屻偱偁傞偺偵懳偟偰俢

俵俤偺惗嶻帪偺擬岠棪偑0.7丄俧俿俴偺惗嶻帪偺擬岠棪偑0.5偲戝暆偵掅偄偙偲傪峫椂偡傞偲丄俢俵俤傗俧俿俴偼寉桘傛

傝傕憡摉偵崅壙側擱椏偱偁傞偙偲偼娫堘偄柍偔丄塣峴僐僗僩偺柺偱傕戝宆僩儔僢僋偺擱椏傪寉桘偐傜俢俵俤傗俧俿俴偵

揮姺偡傞偙偲偼嬌傔偰崲擄偱偁傞偲梊憐偝傟傞丅戝宆僩儔僢僋偺擱椏偵俢俵俤傗俧俿俴偑揔偟偰偄側偄偙偲偵偮偄偰偼丄

揤慠僈僗偐傜崌惉偺DME偲GTL偼丄僩儔僢僋梡擱椏偵晄揔偵徻弎偟偰偄傞偺偱丄嶲徠婅偄偨偄丅偙傟傜偺偙偲傪峫椂

偡傞偲丄宱嵪嶻嬈徣偺乽怴丒崙壠僄僱儖僊乕愴棯乿傗乽師悽戙掅岞奞幵偺擱椏媦傃媄弍偺曽岦惈偵娭偡傞専摙夛曬

崘彂乿偵帵偝傟偨扙愇桘偺僄僱儖僊乕偺拞偱戝宆僩儔僢僋偵巊梡壜擻側僄僱儖僊乕偼丄僶僀僆儅僗桼棃擱椏乮僶僀僆

僨傿乕僛儖擱椏乯偺傒偺傛偆偱偁傞丅

丂偲偙傠偑丄抧媴婯柾偱峫偊偨応崌丄嬤擭丄嵒敊壔偺恑峴偵傛傞峩嶌抧偺尭彮傗悈帒尮偺晄懌偑栤戣偲側偭偰偄

傞偙偲偵壛偊丄嬤偄彨棃偵偼恖岥憹壛偵傛傞怘椘婋婡傕寽擮偝傟偰偄傞忬嫷偱偁傞丅偙偺傛偆側尰忬傪峫偊傞偲丄怉

暔傪尨椏偲偟偰惢憿偝傟傞僶僀僆儅僗桼棃擱椏偼丄彨棃丄壖偵彮偟偺媄弍揑側恑曕偑偁偭偨偲偟偰傕丄2030擭傑偱偵

変偑崙偺戝宆僩儔僢僋偵巊梡偡傞寉桘偺20亾傪僶僀僆僨傿乕僛儖擱椏偵揮姺偡傞偙偲偼嬌傔偰崲擄側巤嶔偱偁傞偲

偼梕堈偵梊憐偱偒傞偙偲偩丅埲忋偺寢壥丄宱嵪嶻嬈徣偺惌晎曬崘彂偵帵偝傟偰偄傞傛偆側丄寉桘偺20亾傪僶僀僆僨

傿乕僛儖擱椏偵揮姺偡傞庤朄偱2030擭傑偱偵俠俷俀偺嶍尭偲扙愇桘傪摨帪偵幚尰偡傞偙偲偼丄晄壜擻偲抐掕偡傞偺

偼尵偄夁偓偱偁傠偆偐丅

傞偙偲偵壛偊丄嬤偄彨棃偵偼恖岥憹壛偵傛傞怘椘婋婡傕寽擮偝傟偰偄傞忬嫷偱偁傞丅偙偺傛偆側尰忬傪峫偊傞偲丄怉

暔傪尨椏偲偟偰惢憿偝傟傞僶僀僆儅僗桼棃擱椏偼丄彨棃丄壖偵彮偟偺媄弍揑側恑曕偑偁偭偨偲偟偰傕丄2030擭傑偱偵

変偑崙偺戝宆僩儔僢僋偵巊梡偡傞寉桘偺20亾傪僶僀僆僨傿乕僛儖擱椏偵揮姺偡傞偙偲偼嬌傔偰崲擄側巤嶔偱偁傞偲

偼梕堈偵梊憐偱偒傞偙偲偩丅埲忋偺寢壥丄宱嵪嶻嬈徣偺惌晎曬崘彂偵帵偝傟偰偄傞傛偆側丄寉桘偺20亾傪僶僀僆僨

傿乕僛儖擱椏偵揮姺偡傞庤朄偱2030擭傑偱偵俠俷俀偺嶍尭偲扙愇桘傪摨帪偵幚尰偡傞偙偲偼丄晄壜擻偲抐掕偡傞偺

偼尵偄夁偓偱偁傠偆偐丅

丂壗搙傕尵偆偑LNG乮揤慠僈僗乯偼DME傗GTL傛傝傕戝暆偵擱椏壙奿偑掅偄宱嵪惈偺柺偱傕桪傟偨擱椏偱偁傞丅偦

偙偱丄愇桘偵旵揋偡傞杽憼検偑偁傝丄擱椏壙奿偑愇桘傛傝傕埨壙側忋偵愇桘宯擱椏傛傝傕扨埵敪擬検偁偨傝偺俠俷

俀攔弌検偑彮側偄揤慠僈僗傪戝宆僩儔僢僋偺擱椏偵巊梡偱偒傟偽丄乽戝宆僩儔僢僋偺乽俠俷2嶍尭乿偲乽扙愇桘乿偺媄弍

偼丄枹偩偵晄柧偐丠乿偵婰嵹偺傛偆偵丄戝宆僩儔僢僋偺俠俷俀偺嶍尭偲扙愇桘偑摨帪偵幚尰偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅傑

偨丄摨帪偵寉桘傛傝埨壙側揤慠僈僗傪暪梡偱偒傞偙偲偼塣憲嬈幰偵偲偭偰偼丄僩儔僢僋偺塣峴僐僗僩嶍尭偺儊儕僢僩傕

偁傞丅尰嵼偺媄弍偱擬岠棪偺掅壓傪夞旔偟偮偮揤慠僈僗偑暪梡偱偒嵟揔側僄儞僕儞偼丄寉桘拝壩宆揤慠僈僗僄儞

僕儞偺俢俢俥僄儞僕儞偺傒偱偁傞丅偙偺揤慠僈僗傪暪梡偡傞俢俢俥僄儞僕儞傪戝宆僩儔僢僋偵嵦梡偡傞偙偲偵傛傝丄戝宆

僩儔僢僋偺俠俷俀偺嶍尭偲扙愇桘傪摨帪偵幚尰偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅栜榑丄偙偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋偵偼丄僨傿乕僛儖

塣揮偲俢俢俥僄儞僕儞偺俀庬椶偵愗傝懼偊偑壜擻側僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺僔僗僥儉傪搵嵹偡傞偙偲偼摉慠偱偁傞丅

偙偱丄愇桘偵旵揋偡傞杽憼検偑偁傝丄擱椏壙奿偑愇桘傛傝傕埨壙側忋偵愇桘宯擱椏傛傝傕扨埵敪擬検偁偨傝偺俠俷

俀攔弌検偑彮側偄揤慠僈僗傪戝宆僩儔僢僋偺擱椏偵巊梡偱偒傟偽丄乽戝宆僩儔僢僋偺乽俠俷2嶍尭乿偲乽扙愇桘乿偺媄弍

偼丄枹偩偵晄柧偐丠乿偵婰嵹偺傛偆偵丄戝宆僩儔僢僋偺俠俷俀偺嶍尭偲扙愇桘偑摨帪偵幚尰偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅傑

偨丄摨帪偵寉桘傛傝埨壙側揤慠僈僗傪暪梡偱偒傞偙偲偼塣憲嬈幰偵偲偭偰偼丄僩儔僢僋偺塣峴僐僗僩嶍尭偺儊儕僢僩傕

偁傞丅尰嵼偺媄弍偱擬岠棪偺掅壓傪夞旔偟偮偮揤慠僈僗偑暪梡偱偒嵟揔側僄儞僕儞偼丄寉桘拝壩宆揤慠僈僗僄儞

僕儞偺俢俢俥僄儞僕儞偺傒偱偁傞丅偙偺揤慠僈僗傪暪梡偡傞俢俢俥僄儞僕儞傪戝宆僩儔僢僋偵嵦梡偡傞偙偲偵傛傝丄戝宆

僩儔僢僋偺俠俷俀偺嶍尭偲扙愇桘傪摨帪偵幚尰偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅栜榑丄偙偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋偵偼丄僨傿乕僛儖

塣揮偲俢俢俥僄儞僕儞偺俀庬椶偵愗傝懼偊偑壜擻側僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺僔僗僥儉傪搵嵹偡傞偙偲偼摉慠偱偁傞丅

丂埲忋偺偙偲偐傜丄僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺傪憗婜偵幚梡壔偟丄巗応偵悢懡偔摫擖偡傞偙偲偵傛傝丄

揤慠僈僗傪暪梡偡傞俢俢俥僄儞僕儞偺塣揮帪偵偼15亾掱搙偺俠俷俀偺嶍尭偑偱偒傞偲嫟偵丆愇桘傊偺姰慡側埶懚偐

傜偺扙媝偑壜擻偵側傞偺偱偼側偄偐偲峫偊偰偄傞丅僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋偼丄挿嫍棧壿暔桝憲暘

栰偺俠俷俀偺嶍尭偲扙愇桘傪梕堈偵幚尰偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅崱偺偲偙傠丄偙傟傪椊夗偡傞懠偺庤抜偼尒摉偨傜

側偄偲峫偊偰偄傞丅

揤慠僈僗傪暪梡偡傞俢俢俥僄儞僕儞偺塣揮帪偵偼15亾掱搙偺俠俷俀偺嶍尭偑偱偒傞偲嫟偵丆愇桘傊偺姰慡側埶懚偐

傜偺扙媝偑壜擻偵側傞偺偱偼側偄偐偲峫偊偰偄傞丅僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋偼丄挿嫍棧壿暔桝憲暘

栰偺俠俷俀偺嶍尭偲扙愇桘傪梕堈偵幚尰偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅崱偺偲偙傠丄偙傟傪椊夗偡傞懠偺庤抜偼尒摉偨傜

側偄偲峫偊偰偄傞丅

丂偝偰丄恾1偼扨埵敪擬検摉偨傝偺尨桘偲LNG乮塼壔揤慠僈僗乯偺嬤擭偺壙奿傪帵偟偨傕偺偱偁傞丅2003擭11寧埲慜

偺尨桘偺壙奿曄摦偑埨掕偟偰偄偨帪戙偵偼丄扨埵敪擬検摉偨傝偺尨桘偲LNG偺壙奿偼傎傏摨摍偱偁偭偨丅偟偐

偟丄偦偺屻丄尨桘偼崅摣偺屻偵朶棊偟丄2009擭弶摢偵偼壙奿偺埨掕傪庢傝栠偟偮偮偁傞丅暷崙偺僒僽僾儔僀儉儘乕

儞偺攋抅偐傜巒傑偭偨悽奅揑側嬥梈婋婡偱尨桘摍偺彜昳巗応偵棳擖偟偨搳婡帒嬥偑堷偒梘偘傜傟傞偲嫟偵丄幚懺

宱嵪偺埆壔偵傛偭偰拞崙丒僀儞僪偺怴嫽崙偺媫寖側宱嵪惉挿偑媫寖偵撦壔偟偨偙偲偵傛傝丄2009擭拞崰偵偼2003擭

11寧埲慜偺傛偆偵扨埵敪擬検摉偨傝偺尨桘壙奿偑LNG壙奿偲摨摍偺儗儀儖偵側偭偰峴偔傕偺偲梊憐偝傟傞丅

偺尨桘偺壙奿曄摦偑埨掕偟偰偄偨帪戙偵偼丄扨埵敪擬検摉偨傝偺尨桘偲LNG偺壙奿偼傎傏摨摍偱偁偭偨丅偟偐

偟丄偦偺屻丄尨桘偼崅摣偺屻偵朶棊偟丄2009擭弶摢偵偼壙奿偺埨掕傪庢傝栠偟偮偮偁傞丅暷崙偺僒僽僾儔僀儉儘乕

儞偺攋抅偐傜巒傑偭偨悽奅揑側嬥梈婋婡偱尨桘摍偺彜昳巗応偵棳擖偟偨搳婡帒嬥偑堷偒梘偘傜傟傞偲嫟偵丄幚懺

宱嵪偺埆壔偵傛偭偰拞崙丒僀儞僪偺怴嫽崙偺媫寖側宱嵪惉挿偑媫寖偵撦壔偟偨偙偲偵傛傝丄2009擭拞崰偵偼2003擭

11寧埲慜偺傛偆偵扨埵敪擬検摉偨傝偺尨桘壙奿偑LNG壙奿偲摨摍偺儗儀儖偵側偭偰峴偔傕偺偲梊憐偝傟傞丅

丂偲偙傠偱丄崙撪偱徚旓偝傟傞僨傿乕僛儖擱椏偺寉桘偼丄傢偑崙偵桝擖偝傟偨尨桘偵懡偔偺僄僱儖僊乕傪搳擖偟偰

尨桘偐傜寉桘傪傪惛惢偟丄扙棸偟偰惢憿偝傟偰偄傞丅偟偨偑偭偰丄捠忢丄崙撪偱斕攧偝傟偰偄傞寉桘偼丄尨桘偺桝擖

壙奿偵惛惢丒扙棸偺惢憿僐僗僩偲棙塿偑壛嶼偝傟偨壙奿偱斕攧偝傟偰偄傞丅偙傟偵懳偟丄LNG偼桝擖偝傟偨偦偺傑傑

偺忬懺偱斕攧偝傟傞偨傔丄LNG偼桝擖尨壙偵桝憲旓偲棙塿偑壛嶼偝偨壙奿偱斕攧偝傟偰偄傞丅偦偺偨傔丄壖偵彨

棃丄扨埵敪擬検摉偨傝偺尨桘壙奿偑摉奩偺LNG壙奿偲摨摍偵側偭偨偲偟偰傕丄LNG偼丄忢偵惛惢丒扙棸偺惢憿僐僗

僩偑壛嶼偝傟傞寉桘傛傝傕忢偵埨壙偱斕攧偝傟傞偙偲偼娫堘偄側偄丅

尨桘偐傜寉桘傪傪惛惢偟丄扙棸偟偰惢憿偝傟偰偄傞丅偟偨偑偭偰丄捠忢丄崙撪偱斕攧偝傟偰偄傞寉桘偼丄尨桘偺桝擖

壙奿偵惛惢丒扙棸偺惢憿僐僗僩偲棙塿偑壛嶼偝傟偨壙奿偱斕攧偝傟偰偄傞丅偙傟偵懳偟丄LNG偼桝擖偝傟偨偦偺傑傑

偺忬懺偱斕攧偝傟傞偨傔丄LNG偼桝擖尨壙偵桝憲旓偲棙塿偑壛嶼偝偨壙奿偱斕攧偝傟偰偄傞丅偦偺偨傔丄壖偵彨

棃丄扨埵敪擬検摉偨傝偺尨桘壙奿偑摉奩偺LNG壙奿偲摨摍偵側偭偨偲偟偰傕丄LNG偼丄忢偵惛惢丒扙棸偺惢憿僐僗

僩偑壛嶼偝傟傞寉桘傛傝傕忢偵埨壙偱斕攧偝傟傞偙偲偼娫堘偄側偄丅

丂崱屻丄僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋偑幚梡壔偝傟偨応崌偵偼丄L-俠俶俧僗僞儞僪偱寉桘傛傝傕埨壙側LNG

傪CNG乮埑弅揤慠僈僗乯壔偟丄偙偺CNG傪暪梡偟偰俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪塣峴偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅L-俠俶俧僗僞儞僪偵

傛傞CNG嫙媼僔僗僥儉傪惍偊偨俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺塣峴懱惂偱偼丄挿嫍棧壿暔桝憲暘栰偺俠俷俀偺嶍尭偲扙愇桘

偺懠偵塣峴宱旓偺嶍尭傕梕堈偵幚尰偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅

傪CNG乮埑弅揤慠僈僗乯壔偟丄偙偺CNG傪暪梡偟偰俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪塣峴偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅L-俠俶俧僗僞儞僪偵

傛傞CNG嫙媼僔僗僥儉傪惍偊偨俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺塣峴懱惂偱偼丄挿嫍棧壿暔桝憲暘栰偺俠俷俀偺嶍尭偲扙愇桘

偺懠偵塣峴宱旓偺嶍尭傕梕堈偵幚尰偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅

丂傑偨丄尨桘壙奿偺崅摣偑挊偟偄2008擭11寧25擔偺崰偵偼丆寉桘偼娭搶抧嬫偱儕僢僩儖摉偨傝128墌乮僗僞儞僪暯

嬒乯121墌乮儘乕儕乕暯嬒乯偱偁偭偨偑丆搶嫗僈僗偺俠俶俧僗僞儞僪偱嫙媼偝傟傞揤慠僈僗偺壙奿偼100墌乮寧娫徚旓検

5000棫曽儊乕僩儖枹枮乯乣87墌乮100,000墌寧娫徚旓検棫曽儊乕僩儖埲忋乯偱偁偭偨丅寉桘偺侾儕僢僩儖偲CNG偺侾棫

曽儊乕僩儖偺敪擬検偑傎傏摨摍偱偁傞偙偲偐傜丄摉帪偺揤慠僈僗偼寉桘傛傝俀俀乣俀俉亾嫮傕埨壙偲側偭偰偄偨丅偙

偺傛偆側寉桘偲揤慠僈僗偺擱椏偵壙奿嵎偑戝偒偄帪戙偵偼丆俢俢俥戝宆僩儔僢僋偱偼丆掅壙奿偱曗媼偱偒傞擱椏傪庡

擱椏偵慖戰偟偰塣峴偱偒傞偨傔丆僩儔僢僋桝憲偵偍偄偰戝暆偵擱椏旓傪嶍尭偱偒傞儊儕僢僩傪嫕庴偡傞偙偲偑壜擻偲

側傞丅

嬒乯121墌乮儘乕儕乕暯嬒乯偱偁偭偨偑丆搶嫗僈僗偺俠俶俧僗僞儞僪偱嫙媼偝傟傞揤慠僈僗偺壙奿偼100墌乮寧娫徚旓検

5000棫曽儊乕僩儖枹枮乯乣87墌乮100,000墌寧娫徚旓検棫曽儊乕僩儖埲忋乯偱偁偭偨丅寉桘偺侾儕僢僩儖偲CNG偺侾棫

曽儊乕僩儖偺敪擬検偑傎傏摨摍偱偁傞偙偲偐傜丄摉帪偺揤慠僈僗偼寉桘傛傝俀俀乣俀俉亾嫮傕埨壙偲側偭偰偄偨丅偙

偺傛偆側寉桘偲揤慠僈僗偺擱椏偵壙奿嵎偑戝偒偄帪戙偵偼丆俢俢俥戝宆僩儔僢僋偱偼丆掅壙奿偱曗媼偱偒傞擱椏傪庡

擱椏偵慖戰偟偰塣峴偱偒傞偨傔丆僩儔僢僋桝憲偵偍偄偰戝暆偵擱椏旓傪嶍尭偱偒傞儊儕僢僩傪嫕庴偡傞偙偲偑壜擻偲

側傞丅

丂場傒偵丄2008擭12寧18擔尰嵼偺WTI尨桘愭暔偼36.22僪儖庛乛僶儗儖乮乯丄堊懼偼87.8墌乛僪儖偱偁傞丅WTI尨桘壙

奿偺掅壓偲墌崅偵傛傝丄変偑崙偺尨桘桝擖壙奿偼掅壓偟偰偄傞偑丄尨桘偼偄偢傟屚妷偡傞戙暔偺偨傔丄彨棃丄悽

奅宨婥偺夞暅偵摨挷偟偰尨桘偺壙奿偼堦弿偵忋徃偟偰偔傞偙偲偼柧傜偐偩丅墌崅偵偟偰傕枹棃塱崊丄墌崅偑恑傫偱

峴偔偙偲偼柍偄丅偦傟傪峫偊傞偲丄傗偼傝崱偺偆偪偵師偓偺埨偄僄僱儖僊乕偵僔僼僩偡傞弨旛傪恑傔傞偙偲偑婇嬈偺

宱塩幰偵偲偭偰嵟椙偺慖戰偲峫偊傞偺偑帺慠偱偼側偄偩傠偆偐丅

奿偺掅壓偲墌崅偵傛傝丄変偑崙偺尨桘桝擖壙奿偼掅壓偟偰偄傞偑丄尨桘偼偄偢傟屚妷偡傞戙暔偺偨傔丄彨棃丄悽

奅宨婥偺夞暅偵摨挷偟偰尨桘偺壙奿偼堦弿偵忋徃偟偰偔傞偙偲偼柧傜偐偩丅墌崅偵偟偰傕枹棃塱崊丄墌崅偑恑傫偱

峴偔偙偲偼柍偄丅偦傟傪峫偊傞偲丄傗偼傝崱偺偆偪偵師偓偺埨偄僄僱儖僊乕偵僔僼僩偡傞弨旛傪恑傔傞偙偲偑婇嬈偺

宱塩幰偵偲偭偰嵟椙偺慖戰偲峫偊傞偺偑帺慠偱偼側偄偩傠偆偐丅

丂忔梡幵儊乕僇乕偼偙偺忬嫷傪椙偔棟夝偟偰偄傞偲峫偊傜傟丄嶰旽帺摦幵偼2009擭偵揹婥帺摦幵偺忔梡幵偺敪攧

傪敪昞偟偰偍傝丄2010擭偵偼僩儓僞丄晉巑廳岺偍傛傃擔嶻傕揹婥帺摦幵偺忔梡幵偺斕攧傪梊掕偟偰偄傞偲偺偙偲偩丅

嵟嬤丄僪僀僣偱傕儊乕僇乕傪姫偒崬傫偩揹婥帺摦幵奐敪偺崙壠僾儘僕僃僋僩偑棫偪忋偘傜傟偨偙偲偐傜丄媫懍偵扙愇

桘偺摦偒偑妶敪壔偟偮偮偁傞傛偆偩丅愭尒偺柧偺偁傞忔梡幵儊乕僇乕偺宱塩幰偼崱屻偺扙愇桘偺挭棳傪尒墇偟丄

師悽戙偺忔梡幵偼僈僜儕儞丒僨傿乕僛儖帺摦幵偐傜揹婥帺摦幵偵揮姺偟偰峴偔曽岦偵懬傪愗偭偨傕偺偲峫偊傜傟

傞丅偟偐偟丄戝宆僩儔僢僋偺扙愇桘偺嬶懱揑側曽嶔偵偮偄偰偼丄壗傟偺僩儔僢僋儊乕僇乕偐傜傕壗傕敪昞偝傟偰偍傜

偢丄僟儞儅儕偺忬懺偱偁傞丅僩儔僢僋儊乕僇乕偺宱塩姴晹偼嬥梈婋婡偵抂傪敪偟偨栚愭偺斕攧戜悢偺尭彮偵傛傞嵦

嶼偺埆壔偵栚傪扗傢傟丄挿婜揑側奐敪愴棯傪恀寱偵峫偊傞梋桾偑柍偄偺偱偁傠偆偐丅偦傟偲傕丄僩儔僢僋儊乕僇乕偺

宱塩姴晹偼尦乆丄彨棃偺僄僱儖僊乕帠忣傗CO2嶍尭栤戣偵偮偄偰偼壗偺娭怱傗揥朷傕帩偭偰偄側偄恖払偱偁傠偆

偐丅

傪敪昞偟偰偍傝丄2010擭偵偼僩儓僞丄晉巑廳岺偍傛傃擔嶻傕揹婥帺摦幵偺忔梡幵偺斕攧傪梊掕偟偰偄傞偲偺偙偲偩丅

嵟嬤丄僪僀僣偱傕儊乕僇乕傪姫偒崬傫偩揹婥帺摦幵奐敪偺崙壠僾儘僕僃僋僩偑棫偪忋偘傜傟偨偙偲偐傜丄媫懍偵扙愇

桘偺摦偒偑妶敪壔偟偮偮偁傞傛偆偩丅愭尒偺柧偺偁傞忔梡幵儊乕僇乕偺宱塩幰偼崱屻偺扙愇桘偺挭棳傪尒墇偟丄

師悽戙偺忔梡幵偼僈僜儕儞丒僨傿乕僛儖帺摦幵偐傜揹婥帺摦幵偵揮姺偟偰峴偔曽岦偵懬傪愗偭偨傕偺偲峫偊傜傟

傞丅偟偐偟丄戝宆僩儔僢僋偺扙愇桘偺嬶懱揑側曽嶔偵偮偄偰偼丄壗傟偺僩儔僢僋儊乕僇乕偐傜傕壗傕敪昞偝傟偰偍傜

偢丄僟儞儅儕偺忬懺偱偁傞丅僩儔僢僋儊乕僇乕偺宱塩姴晹偼嬥梈婋婡偵抂傪敪偟偨栚愭偺斕攧戜悢偺尭彮偵傛傞嵦

嶼偺埆壔偵栚傪扗傢傟丄挿婜揑側奐敪愴棯傪恀寱偵峫偊傞梋桾偑柍偄偺偱偁傠偆偐丅偦傟偲傕丄僩儔僢僋儊乕僇乕偺

宱塩姴晹偼尦乆丄彨棃偺僄僱儖僊乕帠忣傗CO2嶍尭栤戣偵偮偄偰偼壗偺娭怱傗揥朷傕帩偭偰偄側偄恖払偱偁傠偆

偐丅

俁丏DDF僄儞僕儞偺峏側傞惈擻岦忋偵偮偄偰

丂僨儏傾儖塣揮儌乕僪偑壜擻側揤慠僈僗暪梡偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺摫擖偼丆俠俷俀偺嶍尭丆扙愇桘偵傛傞僄僱儖僊乕

婋婡娗棟偺廩幚丆埨壙側揤慠僈僗偺暪梡偵傛傞擱椏旓偺嶍尭偑堦嫇偵幚尰偝偣傞偙偲偑壜擻偲側傞丅偦偺偨傔丆

崱屻丆姱柉偺嫤椡偵傛傞憗婜偺幚梡壔偑朷傑傟傞偲偙傠偩丅偙偺DDF僄儞僕儞偵偮偄偰偼丄恾俀偺柾幃恾偵帵偟偨

傛偆偵僔儕儞僟撪偵揤慠僈僗傪捈愙暚幩偡傞捈暚幃DDF僄儞僕儞偲偡傞偙偲偵傛偭偰丄僔儕儞僟撪傊偺揤慠僈僗偺暚

幩偺揔惓壔傪恾傝丄僄儞僕儞惈擻傪峏偵岦忋偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅偨偩偟丄偦偺応崌丄偙偺捈暚幃DDF僄儞僕儞偵

偼捈暚幃DDF僄儞僕儞乮摿嫋岞奐2008-51121乯偺媄弍傪揔梡偡傞偙偲偵傛偭偰僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺婡擻傪晅梌偟

偰偍偔偙偲偑晄壜寚偱偁傞丅偙傟偵傛偭偰僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺婡擻傪旛偊偨捈暚幃DDF僄儞僕儞搵嵹偺俢俢俥戝宆僩

儔僢僋偑幚尰偱偒丄擔杮慡崙偵壿暔傪桝憲偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅

婋婡娗棟偺廩幚丆埨壙側揤慠僈僗偺暪梡偵傛傞擱椏旓偺嶍尭偑堦嫇偵幚尰偝偣傞偙偲偑壜擻偲側傞丅偦偺偨傔丆

崱屻丆姱柉偺嫤椡偵傛傞憗婜偺幚梡壔偑朷傑傟傞偲偙傠偩丅偙偺DDF僄儞僕儞偵偮偄偰偼丄恾俀偺柾幃恾偵帵偟偨

傛偆偵僔儕儞僟撪偵揤慠僈僗傪捈愙暚幩偡傞捈暚幃DDF僄儞僕儞偲偡傞偙偲偵傛偭偰丄僔儕儞僟撪傊偺揤慠僈僗偺暚

幩偺揔惓壔傪恾傝丄僄儞僕儞惈擻傪峏偵岦忋偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅偨偩偟丄偦偺応崌丄偙偺捈暚幃DDF僄儞僕儞偵

偼捈暚幃DDF僄儞僕儞乮摿嫋岞奐2008-51121乯偺媄弍傪揔梡偡傞偙偲偵傛偭偰僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺婡擻傪晅梌偟

偰偍偔偙偲偑晄壜寚偱偁傞丅偙傟偵傛偭偰僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺婡擻傪旛偊偨捈暚幃DDF僄儞僕儞搵嵹偺俢俢俥戝宆僩

儔僢僋偑幚尰偱偒丄擔杮慡崙偵壿暔傪桝憲偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅

丂傑偨丆捈暚幃DDF僄儞僕儞搵嵹偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋偱偼丄晹暘晧壸塣揮帪偺擱旓掅尭偺偨傔偵婥摏媥巭僄儞僕儞

乮摿嫋岞奐2005-54771乯傗晹暘晧壸帪偺俫俠嶍尭偺偨傔偵晹暘晧壸帪偵巁壔怗攠偺壏搙忋徃傪壜擻偵偡傞屻張

棟惂屼僔僗僥儉乮摿嫋岞奐2005-69238乯摍偺怴偨側傾僀僨傾傪摫擖偡傞偙偲偵傛傝丆峏側傞崅惈擻壔傪恾傞偙偲傕壜

擻偱偁傞丅

乮摿嫋岞奐2005-54771乯傗晹暘晧壸帪偺俫俠嶍尭偺偨傔偵晹暘晧壸帪偵巁壔怗攠偺壏搙忋徃傪壜擻偵偡傞屻張

棟惂屼僔僗僥儉乮摿嫋岞奐2005-69238乯摍偺怴偨側傾僀僨傾傪摫擖偡傞偙偲偵傛傝丆峏側傞崅惈擻壔傪恾傞偙偲傕壜

擻偱偁傞丅

係丏尰嵼偺悽奅揑側宱嵪晄嫷偵惗偒巆傞僩儔僢僋儊乕僇乕偲偼丠

丂傾儊儕僇偱婲偙偭偨2007擭壞偺僒僽僾儔僀儉栤戣偵抂傪敪偟偨悽奅婯柾偺嬥梈婋婡偼丄枹偩廂懇偺挍偟偑尒偊側

偄忬嫷偱偁傞丅悽奅偺姅偺帪壙偑2007擭10寧偵僺乕僋偺6300挍墌偐傜2008擭10寧枛偵偼3000挍墌乮亅50亾乯傕尭

偭偨偦偆偩丅悽奅偺嬥梈婡娭偲搳帒壠偺姅偺峸擖壙奿偑晄柧偺偨傔幚幙偺懝幐偼3000挍墌偺壗妱偐偼晄柧偱偁

傞偑丄懡妟偺懝幐傪旐偭偰偄傞偙偲偼娫堘偄側偄丅傑偨姅埲奜偺嵚寯偵偮偄偰傕丄墷暷偺嬧峴側偳偺嬥梈婡娭偼

僒僽僾儔僀儉儘乕儞側偳偺晄椙嵚寯傪懡偔曐桳偟偰偄傞偑丄偙傟傜嵚寯偺俠俢俽(僋儗僕僢僩 僨僼僅儖僩 僗儚僢僾丗嵚寯

攋抅曐尟乯偑丂4500挍墌偲傕丄6600挍墌偲傕曬摴偝傟偰偄傞丅悽奅偺嬥梈婡娭傗搳帒壠偺曐桳偡傞4000乣6000挍

墌挻偺婯柾偺徹寯壔偝傟偨嵚寯偺壗妱偑嵚柋晄棜峴偵娮傞偐敾傜側偄偨傔丄偙偺嵚寯傪懡偔曐桳偡傞墷暷偱偼

嵚寯巗応偑攧攦晄擻忬懺偲側偭偰僀儞僞乕僶儞僋巗応傕婡擻偑掆巭悺慜偲側偭偨丅偙傟偵懳偟嬞媫偵岞揑帒嬥偺

拲擖偑峴傢傟丄傗偭偲墷暷偺嬧峴偼堦懅偮偄偨偲偙傠偱偁傞丅崱屻丄懝幐妟偺憹壛偑敾柧偡傟偽丄嵞搙丄墷暷偺

嬧峴偱偼嬥梈婋婡偑婲偙傞嫲傟偼斲掕偱偒側偄丅傑偨丄傾儊儕僇偺搳帒嬧峴偼儕乕儅儞僽儔僓乕僘偑攋抅偟丄偦偺

懠偺搳帒嬧峴偼彜嬈嬧峴偵媧廂偝傟傞偐丄傑偨偼嬧峴偵揮姺偝傟偰嬧峴偲偟偰偺婯惂傪庴偗傞傛偆偵側偭偨丅俤倀

偱傕岞揑帒嬥偺拲擖偵傛傝嬥梈婡娭偑師乆崙桳壔偝傟偰嬧峴偺梈帒偵傕惂尷偑壛偊傜傟偰偄傞傛偆偩丅

偄忬嫷偱偁傞丅悽奅偺姅偺帪壙偑2007擭10寧偵僺乕僋偺6300挍墌偐傜2008擭10寧枛偵偼3000挍墌乮亅50亾乯傕尭

偭偨偦偆偩丅悽奅偺嬥梈婡娭偲搳帒壠偺姅偺峸擖壙奿偑晄柧偺偨傔幚幙偺懝幐偼3000挍墌偺壗妱偐偼晄柧偱偁

傞偑丄懡妟偺懝幐傪旐偭偰偄傞偙偲偼娫堘偄側偄丅傑偨姅埲奜偺嵚寯偵偮偄偰傕丄墷暷偺嬧峴側偳偺嬥梈婡娭偼

僒僽僾儔僀儉儘乕儞側偳偺晄椙嵚寯傪懡偔曐桳偟偰偄傞偑丄偙傟傜嵚寯偺俠俢俽(僋儗僕僢僩 僨僼僅儖僩 僗儚僢僾丗嵚寯

攋抅曐尟乯偑丂4500挍墌偲傕丄6600挍墌偲傕曬摴偝傟偰偄傞丅悽奅偺嬥梈婡娭傗搳帒壠偺曐桳偡傞4000乣6000挍

墌挻偺婯柾偺徹寯壔偝傟偨嵚寯偺壗妱偑嵚柋晄棜峴偵娮傞偐敾傜側偄偨傔丄偙偺嵚寯傪懡偔曐桳偡傞墷暷偱偼

嵚寯巗応偑攧攦晄擻忬懺偲側偭偰僀儞僞乕僶儞僋巗応傕婡擻偑掆巭悺慜偲側偭偨丅偙傟偵懳偟嬞媫偵岞揑帒嬥偺

拲擖偑峴傢傟丄傗偭偲墷暷偺嬧峴偼堦懅偮偄偨偲偙傠偱偁傞丅崱屻丄懝幐妟偺憹壛偑敾柧偡傟偽丄嵞搙丄墷暷偺

嬧峴偱偼嬥梈婋婡偑婲偙傞嫲傟偼斲掕偱偒側偄丅傑偨丄傾儊儕僇偺搳帒嬧峴偼儕乕儅儞僽儔僓乕僘偑攋抅偟丄偦偺

懠偺搳帒嬧峴偼彜嬈嬧峴偵媧廂偝傟傞偐丄傑偨偼嬧峴偵揮姺偝傟偰嬧峴偲偟偰偺婯惂傪庴偗傞傛偆偵側偭偨丅俤倀

偱傕岞揑帒嬥偺拲擖偵傛傝嬥梈婡娭偑師乆崙桳壔偝傟偰嬧峴偺梈帒偵傕惂尷偑壛偊傜傟偰偄傞傛偆偩丅

丂偙偺悽奅揑側嬥梈婋婡偱怣梡晄埨偑枲墑偟偰婇嬈傕幮嵚偵傛傞掅嬥棙偺帒嬥挷払偑弌棃側偔側傝丄挿婜丒抁婜傪

栤傢偢帒嬥偺庁傝擖傟偵偼崅嬥棙偱庁傝側偗傟偽側傜偢丄嵿柋懱幙偑偳傫偳傫楎壔偟偰偍傝丄墷暷偱偼徚旓晄嫷

偑廝偄巒傔偰帺摦幵偺攧傟峴偒傕寖尭偟偰偄傞丅崱夞偺嬥梈婋婡偱偼枹偩偵懝幐妟偑妋掕偱偒偰偄側偄忬懺偱偁

傞丅崱屻丄嬥梈婋婡偑夝徚偟丄婇嬈偵廫暘側帒嬥偑峴偒搉偭偰枹慭桳偺悽奅揑側幚懺宱嵪偺晄嫷偑夞暅偡傞偺

偼丄侾乣俀擭偲梊憐偡傞恖傕偄傟偽10擭埲忋偲梊憐偡傞恖傕偄傞丅偐偮偰偺擔杮偺1990擭戙偺搚抧僶僽儖曵夡屻丄

傢偑崙偺嬥梈婡娭偑彏媝偟偨晄椙嵚尃偺妟偼100挍墌挻偊偩偭偨偦偆偩丅偙偺帪偲斾傋傟偽崱夞偺暷崙傪庡懱偲

偡傞嬥梈彜昳偺晄椙嵚尃偺懝幐妟偼丄擔杮偺搚抧僶僽儖憶摦偺帪傛傝傕悢廫攞偵傕側傝丄寘堘偄偵戝偒偄丅偙偺

朿戝側妟偺嬥梈晄椙嵚寯偺彏媝傪奺崙惌晎傪姫偒崬傫偱墷暷彅崙偑慡懱偱峴偆偲偟偰傕梕堈偱側偄偙偲偼柧傜偐

偩丅擛壗傛偆偵峫偊偰傕朿戝側懝幐妟偺彏媝偵偼憡摉側擭悢偑昁梫偲峫偊傞偺偑懨摉偱偼側偄偩傠偆偐丅

栤傢偢帒嬥偺庁傝擖傟偵偼崅嬥棙偱庁傝側偗傟偽側傜偢丄嵿柋懱幙偑偳傫偳傫楎壔偟偰偍傝丄墷暷偱偼徚旓晄嫷

偑廝偄巒傔偰帺摦幵偺攧傟峴偒傕寖尭偟偰偄傞丅崱夞偺嬥梈婋婡偱偼枹偩偵懝幐妟偑妋掕偱偒偰偄側偄忬懺偱偁

傞丅崱屻丄嬥梈婋婡偑夝徚偟丄婇嬈偵廫暘側帒嬥偑峴偒搉偭偰枹慭桳偺悽奅揑側幚懺宱嵪偺晄嫷偑夞暅偡傞偺

偼丄侾乣俀擭偲梊憐偡傞恖傕偄傟偽10擭埲忋偲梊憐偡傞恖傕偄傞丅偐偮偰偺擔杮偺1990擭戙偺搚抧僶僽儖曵夡屻丄

傢偑崙偺嬥梈婡娭偑彏媝偟偨晄椙嵚尃偺妟偼100挍墌挻偊偩偭偨偦偆偩丅偙偺帪偲斾傋傟偽崱夞偺暷崙傪庡懱偲

偡傞嬥梈彜昳偺晄椙嵚尃偺懝幐妟偼丄擔杮偺搚抧僶僽儖憶摦偺帪傛傝傕悢廫攞偵傕側傝丄寘堘偄偵戝偒偄丅偙偺

朿戝側妟偺嬥梈晄椙嵚寯偺彏媝傪奺崙惌晎傪姫偒崬傫偱墷暷彅崙偑慡懱偱峴偆偲偟偰傕梕堈偱側偄偙偲偼柧傜偐

偩丅擛壗傛偆偵峫偊偰傕朿戝側懝幐妟偺彏媝偵偼憡摉側擭悢偑昁梫偲峫偊傞偺偑懨摉偱偼側偄偩傠偆偐丅

丂偙傟傑偱宨婥偺尅堷栶偱偁偭偨墷暷彅崙偺徚旓偑寖偟偔棊偪崬傫偩偙偲偲丄尩偟偄墌崅偺塭嬁偵傛傝丄僩儔僢僋偺

崙撪斕攧偲桝弌偺椉曽偱媫寖偵戜悢嶍尭傪嫮偄傜傟偰偄傞傛偆偩丅埥傞僩儔僢僋儊乕僇乕偱偼偦傟傑偱戝宆僩儔僢僋

傪50乣60戜乛擔偺惗嶻偱偁偭偨偑丄2008擭12寧偵偼10戜儗儀儖乛擔傑偱惗嶻偑棊偪崬傫偱偄傞偲偺偙偲丅偙偺僩儔

僢僋儊乕僇乕偱偼2008擭12寧偵攈尛幮堳傗婜娫宊栺幮堳偺慡堳偺屬梡傪懪偪愗傝丄2008擭侾寧偐傜偼惓幮堳偵偼

俆亾乮堦斒偺幮堳乯乣10亾乮壽挿埲忋偺幮堳乯偺媼梌僇僢僩傪奐巒偟偨偲偺偙偲丅偦偟偰2010擭3寧偵偼椌傗幮戭偺攑

巭傕梊掕偝傟偰偄傞傛偆偱偁傞丅偟偐偟側偑傜丄偙偺掱搙偺屌掕旓嶍尭偱偼惗嶻戜悢偺寖偟偄尭彮偵傛傞朿戝側愒

帤傪杽傔傞偙偲偼偱偒側偄偩傠偆丅戝暆側尭嶻偑懕偔傛偆偱偁傟偽丄憗斢丄惓幮堳偺儕僗僩儔側偳偺峏側傞嫮椡側屌

掕旓嶍尭偑峴傢傟傞偙偲偵側傞丅婇嬈偼帨慞帠嬈偱偼側偄偐傜偩丅

崙撪斕攧偲桝弌偺椉曽偱媫寖偵戜悢嶍尭傪嫮偄傜傟偰偄傞傛偆偩丅埥傞僩儔僢僋儊乕僇乕偱偼偦傟傑偱戝宆僩儔僢僋

傪50乣60戜乛擔偺惗嶻偱偁偭偨偑丄2008擭12寧偵偼10戜儗儀儖乛擔傑偱惗嶻偑棊偪崬傫偱偄傞偲偺偙偲丅偙偺僩儔

僢僋儊乕僇乕偱偼2008擭12寧偵攈尛幮堳傗婜娫宊栺幮堳偺慡堳偺屬梡傪懪偪愗傝丄2008擭侾寧偐傜偼惓幮堳偵偼

俆亾乮堦斒偺幮堳乯乣10亾乮壽挿埲忋偺幮堳乯偺媼梌僇僢僩傪奐巒偟偨偲偺偙偲丅偦偟偰2010擭3寧偵偼椌傗幮戭偺攑

巭傕梊掕偝傟偰偄傞傛偆偱偁傞丅偟偐偟側偑傜丄偙偺掱搙偺屌掕旓嶍尭偱偼惗嶻戜悢偺寖偟偄尭彮偵傛傞朿戝側愒

帤傪杽傔傞偙偲偼偱偒側偄偩傠偆丅戝暆側尭嶻偑懕偔傛偆偱偁傟偽丄憗斢丄惓幮堳偺儕僗僩儔側偳偺峏側傞嫮椡側屌

掕旓嶍尭偑峴傢傟傞偙偲偵側傞丅婇嬈偼帨慞帠嬈偱偼側偄偐傜偩丅

丂崱屻丄挿婜偵傢偨傞偲梊憐偝傟傞崱夞偺悽奅婯柾偺晄嫷偱偼丄擔杮偺僩儔僢僋儊乕僇乕偼扨側傞屻傠岦偒偺屌掕

旓嶍尭偺儕僗僩儔偩偗偱戝暆尭嶻偵傛傞愒帤傪夝徚偡傞偙偲偼柍棟偱偼側偄偩傠偆偐丅擔杮偵偼僩儔僢僋儊乕僇乕偑

係幮傕偁傝丄屳偄偵尩偟偄斕攧嫞憟傪孞傝峀偘偰偄傞拞偱惗偒巆偭偰峴偔偨傔偵偼丄懠幮傪椊夗偡傞攧傟傞僩儔僢僋

傪奐敪偟丄斕攧僔僃傾傪怢偽偟偰嵦嶼儔僀儞傑偱斕攧戜悢傪憹傗偡昁梫偑偁傞偙偲偼柧傜偐偩丅晄嫷壓偵偍偄偰傕

斕攧僔僃傾偑怢偽偣傞戝宆僩儔僢僋偲偟偰偼丄C俷俀偺嶍尭丆扙愇桘偵傛傞僄僱儖僊乕婋婡娗棟偺廩幚丆埨壙側揤慠

僈僗偺暪梡偵傛傞擱椏旓偺嶍尭偑堦嫇偵幚尰偱偒傞俢俢俥戝宆僩儔僢僋偑嵟揔偱偼側偄偐偲峫偊偰偄傞丅偙偺俢俢俥

戝宆僩儔僢僋傪懠幮偵愭偠偰彜昳壔偟偨僩儔僢僋儊乕僇乕偼丄偙偺嫞憟偵懪偪彑偮偙偲偑偱偒傞偲怣偠偰偄傞丅媡偵尵

偊偽丄壗傟偐偺儊乕僇乕偑俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪彜昳壔偟偨嬇偵偼丄廬棃偺僨傿乕僛儖戝宆僩儔僢僋偱偼俠俷俀傪懡偔攔

弌偟懕偗側偑傜丄擱椏偵偼崅壙側寉桘偟偐巊梡偱偒側偄僴儞僨傿僉儍僢僾傪晧傢偝傟傞偙偲偵側傞丅偦偺偨傔丄廬棃

偺僨傿乕僛儖戝宆僩儔僢僋偼帺慠偵搼懣偝傟偰峴偔偙偲偼柧傜偐偩丅

旓嶍尭偺儕僗僩儔偩偗偱戝暆尭嶻偵傛傞愒帤傪夝徚偡傞偙偲偼柍棟偱偼側偄偩傠偆偐丅擔杮偵偼僩儔僢僋儊乕僇乕偑

係幮傕偁傝丄屳偄偵尩偟偄斕攧嫞憟傪孞傝峀偘偰偄傞拞偱惗偒巆偭偰峴偔偨傔偵偼丄懠幮傪椊夗偡傞攧傟傞僩儔僢僋

傪奐敪偟丄斕攧僔僃傾傪怢偽偟偰嵦嶼儔僀儞傑偱斕攧戜悢傪憹傗偡昁梫偑偁傞偙偲偼柧傜偐偩丅晄嫷壓偵偍偄偰傕

斕攧僔僃傾偑怢偽偣傞戝宆僩儔僢僋偲偟偰偼丄C俷俀偺嶍尭丆扙愇桘偵傛傞僄僱儖僊乕婋婡娗棟偺廩幚丆埨壙側揤慠

僈僗偺暪梡偵傛傞擱椏旓偺嶍尭偑堦嫇偵幚尰偱偒傞俢俢俥戝宆僩儔僢僋偑嵟揔偱偼側偄偐偲峫偊偰偄傞丅偙偺俢俢俥

戝宆僩儔僢僋傪懠幮偵愭偠偰彜昳壔偟偨僩儔僢僋儊乕僇乕偼丄偙偺嫞憟偵懪偪彑偮偙偲偑偱偒傞偲怣偠偰偄傞丅媡偵尵

偊偽丄壗傟偐偺儊乕僇乕偑俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪彜昳壔偟偨嬇偵偼丄廬棃偺僨傿乕僛儖戝宆僩儔僢僋偱偼俠俷俀傪懡偔攔

弌偟懕偗側偑傜丄擱椏偵偼崅壙側寉桘偟偐巊梡偱偒側偄僴儞僨傿僉儍僢僾傪晧傢偝傟傞偙偲偵側傞丅偦偺偨傔丄廬棃

偺僨傿乕僛儖戝宆僩儔僢僋偼帺慠偵搼懣偝傟偰峴偔偙偲偼柧傜偐偩丅

丂偝偰丄恾俁亅俀偵帵偟偨尨桘偺惗嶻摦岦偐傜丄尨桘偺惗嶻偑廀梫偺怢傃傪枮偨偣側偔丄摢懪偪偲側傞乽愇桘僺乕僋乿

偼2005擭5寧崰偱偁偭偨偲塢傢傟偰偄傞丅

偼2005擭5寧崰偱偁偭偨偲塢傢傟偰偄傞丅

丂僩儔僢僋儊乕僇乕偺宱塩姴晹偼丄乽愇桘僺乕僋乿偺夁偓偨尰嵼偵偍偄偰偼丄尨桘偺廀梫偑彮偟偱傕憹壛偟偨傝丄抧堟

暣憟偱尨桘偺惗嶻偑彮偟偱傕尭彮偡傟偽丄尨桘偼壙奿偑堎忢偵忋徃偡傞婋尟偺偁傞戙暔偱偁傞偙偲傪怺偔擣幆偟

偰偍偔昁梫偑偁傞丅崱屻丄暷崙偺堦嬌巟攝偑庛傑偭偰拞搶偺暣憟偑寖壔偡傟偽愇桘壙奿偺忋徃偡傞偙偲偼娫堘偄

側偄丅GM,丄僼僅乕僪丄僋儔僀僗儔乕偼2005擭5寧崰偺乽愇桘僺乕僋乿偺夁偓偨屻傕愇桘傪偑傇堸傒偡傞帪戙抶傟偺帺

摦幵傪惗嶻偟偰偄偨偨傔宱塩婋婡偵娮偭偰偍傝丄棫偪捈傝偑擄偟偄偲偺塡偱偁傞丅婋婡娗棟偺堄幆偑掅偄姴晹偑

宱塩偡傞夛幮偺峴偔枛偺尒杮偱偁傠偆丅

暣憟偱尨桘偺惗嶻偑彮偟偱傕尭彮偡傟偽丄尨桘偼壙奿偑堎忢偵忋徃偡傞婋尟偺偁傞戙暔偱偁傞偙偲傪怺偔擣幆偟

偰偍偔昁梫偑偁傞丅崱屻丄暷崙偺堦嬌巟攝偑庛傑偭偰拞搶偺暣憟偑寖壔偡傟偽愇桘壙奿偺忋徃偡傞偙偲偼娫堘偄

側偄丅GM,丄僼僅乕僪丄僋儔僀僗儔乕偼2005擭5寧崰偺乽愇桘僺乕僋乿偺夁偓偨屻傕愇桘傪偑傇堸傒偡傞帪戙抶傟偺帺

摦幵傪惗嶻偟偰偄偨偨傔宱塩婋婡偵娮偭偰偍傝丄棫偪捈傝偑擄偟偄偲偺塡偱偁傞丅婋婡娗棟偺堄幆偑掅偄姴晹偑

宱塩偡傞夛幮偺峴偔枛偺尒杮偱偁傠偆丅

丂埲忋偺傛偆側忬嫷傪椙偔棟夝偡傟偽丄揤慠僈僗傪暪梡偡傞扙愇桘偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪奐敪偟偰偍偔偙偲偼僩儔僢僋

儊乕僇乕偺婋婡娗棟偲偟偰昁恵偺傾僀僥儉偱偼側偄偐巚偭偰偄傞丅岲搒崌側偙偲偵俢俢俥戝宆僩儔僢僋偼丄15亾偺俠俷

俀攔弌偺嶍尭偲丄徚旓偡傞擱椏偺60乣70亾掱搙偵偼掅壙奿偺揤慠僈僗偑巊梡偱偒傞桪傟偨摿挿傕偁傞丅偦偺偨

傔丄壗傟偐偺僩儔僢僋儊乕僇乕偑俢俢俥戝宆僩儔僢僋偑彜昳壔偡傟偽丄塣憲夛幮偼廬棃偺僨傿乕僛儖戝宆僩儔僢僋偐傜

DDF戝宆僩儔僢僋偵鏢鏞側偔擖傟懼偊傪恑傔傞壜擻惈偑嬌傔偰崅偄偲梊憐偝傟傞丅偦偙偱悽奅揑側晄嫷偺尰忬偵偍

偄偰傕俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪奐敪偟丄偙傟傪彜昳壔偟偨僩儔僢僋儊乕僇乕偼丄崱屻丄斕攧僔僃傾傪怢偽偟偰嵦嶼偑庢傟傞

儗儀儖傑偱斕攧戜悢傪憹傗偡偙偲偑壜擻偲側傝丄擔杮偵係幮傕偁傞僩儔僢僋儊乕僇乕偺拞偱惗偒巆偭偰偄偔偙偲偑偱偒

傞偺偱偼側偄偐偲峫偊偰偄傞丅

儊乕僇乕偺婋婡娗棟偲偟偰昁恵偺傾僀僥儉偱偼側偄偐巚偭偰偄傞丅岲搒崌側偙偲偵俢俢俥戝宆僩儔僢僋偼丄15亾偺俠俷

俀攔弌偺嶍尭偲丄徚旓偡傞擱椏偺60乣70亾掱搙偵偼掅壙奿偺揤慠僈僗偑巊梡偱偒傞桪傟偨摿挿傕偁傞丅偦偺偨

傔丄壗傟偐偺僩儔僢僋儊乕僇乕偑俢俢俥戝宆僩儔僢僋偑彜昳壔偡傟偽丄塣憲夛幮偼廬棃偺僨傿乕僛儖戝宆僩儔僢僋偐傜

DDF戝宆僩儔僢僋偵鏢鏞側偔擖傟懼偊傪恑傔傞壜擻惈偑嬌傔偰崅偄偲梊憐偝傟傞丅偦偙偱悽奅揑側晄嫷偺尰忬偵偍

偄偰傕俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪奐敪偟丄偙傟傪彜昳壔偟偨僩儔僢僋儊乕僇乕偼丄崱屻丄斕攧僔僃傾傪怢偽偟偰嵦嶼偑庢傟傞

儗儀儖傑偱斕攧戜悢傪憹傗偡偙偲偑壜擻偲側傝丄擔杮偵係幮傕偁傞僩儔僢僋儊乕僇乕偺拞偱惗偒巆偭偰偄偔偙偲偑偱偒

傞偺偱偼側偄偐偲峫偊偰偄傞丅

丂偙偺儂乕儉儁乕僕傪墈棗偝傟偨僩儔僢僋儊乕僇乕偺恖払偵偼丄俢俢俥戝宆僩儔僢僋偑師悽戙戝宆僩儔僢僋偵嵟揔側偙偲

傪廫暘偵棟夝偝傟偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅俠俷俀嶍尭偱桪埵側棫応傪妋曐偟偮偮扙愇桘偺婋婡娗棟偵枩慡傪婜偡偨

傔偵丄俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺彜昳壔偑媫柋偱偁傞偙偲偑擺摼偝傟偨偱偁傠偆丅愇桘僄僱儖僊乕偺揮姺婜偱偁傞尰嵼丄僩

儔僢僋儊乕僇乕偺宱塩姴晹偼丄帺傜偺婇嬈傪峏偵敪揥偝偣傞偨傔偺宱塩敾抐傪壓偡愨岲偺婡夛偱偼側偄偐偲巚偭偰

偄傞丅夛幮偺宱塩幰摍偑幮堳傪幎欱寖椼偡傞嵺偵岲傫偱悂挳偡傞乽僺儞僠偑僠儍儞僗乿偺孭帵偼丄崱傑偝偵僩儔僢僋

儊乕僇乕偺宱塩姴晹偵俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺奐敪偺寛抐傪敆傞尵梩偲偟偰憡墳偟偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅

傪廫暘偵棟夝偝傟偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅俠俷俀嶍尭偱桪埵側棫応傪妋曐偟偮偮扙愇桘偺婋婡娗棟偵枩慡傪婜偡偨

傔偵丄俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺彜昳壔偑媫柋偱偁傞偙偲偑擺摼偝傟偨偱偁傠偆丅愇桘僄僱儖僊乕偺揮姺婜偱偁傞尰嵼丄僩

儔僢僋儊乕僇乕偺宱塩姴晹偼丄帺傜偺婇嬈傪峏偵敪揥偝偣傞偨傔偺宱塩敾抐傪壓偡愨岲偺婡夛偱偼側偄偐偲巚偭偰

偄傞丅夛幮偺宱塩幰摍偑幮堳傪幎欱寖椼偡傞嵺偵岲傫偱悂挳偡傞乽僺儞僠偑僠儍儞僗乿偺孭帵偼丄崱傑偝偵僩儔僢僋

儊乕僇乕偺宱塩姴晹偵俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺奐敪偺寛抐傪敆傞尵梩偲偟偰憡墳偟偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅

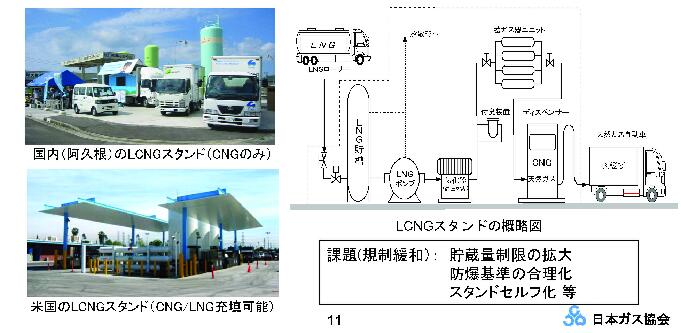

俆丏擔杮慡崙偱DDF戝宆僩儔僢僋偵揤慠僈僗傪嫙媼偡傞愝旛偵偮偄偰

丂婛偵慡崙偵愝抲偝傟偰偄傞俁俀俈儢強乮2008擭3寧31擔尰嵼乯偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱DDF儔僢僋偵揤慠僈僗

乮CNG乯傪曗媼偡傞偙偲偼壜擻偱偁傞丅偟偐偟丄婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偼丄摿掕抧堟偵曃嵼偟偰偄偰擔杮慡

崙偵偼柍偄丅傑偨丄婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偺拞偵偼丄拞宆僩儔僢僋埲壓偺帺摦幵傪懳徾偵偟偨僗僞儞僪偺偨

傔偵戝宆僩儔僢僋偑恑擖偟擄偄応強偵愝抲偝傟偰偄傞応崌傗丄戝宆僩儔僢僋偵揤慠僈僗偺嫙媼偑崲擄側彫婯柾偺僗

僞儞僪傕偁傞丅偦偺偨傔丄偡傋偰偺婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱DDF戝宆僩儔僢僋偵揤慠僈僗乮CNG乯傪曗媼偱偒

傞偲偼尷傜側偄丅偦偟偰丄婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱偼丄恾係偵帵偟偨傛偆偵丄搒巗撪偵攝娗偝傟偨搒巗僈僗

偺1MPa埲壓偺拞埑摫娗偵愙懕偟偨摫娗偵傛偭偰揤慠僈僗傪揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偵嫙媼偝傟丄揤慠僈僗乮CNG乯

僗僞儞僪偵愝抲偝傟偨揹摦儌乕僞乕嬱摦偺僈僗偺埑弅婡儐僯僢僩偱搒巗僈僗傪25MPa傑偱壛埑偝傟偰CNG乮埑弅揤

慠僈僗乯偲偟偰揤慠僈僗乮CNG乯帺摦幵偵嫙媼偝傟偰偄傞丅婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱偼丄1MPa埲壓偺揤慠僈

僗傪25MPa傑偱偺埑椡傑偱揹摦儌乕僞乕嬱摦偺僈僗埑弅婡偵傛偭偰搒巗僈僗傪壛埑偡傞僔僗僥儉偑嵦梡偝傟偰偄

傞丅

乮CNG乯傪曗媼偡傞偙偲偼壜擻偱偁傞丅偟偐偟丄婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偼丄摿掕抧堟偵曃嵼偟偰偄偰擔杮慡

崙偵偼柍偄丅傑偨丄婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偺拞偵偼丄拞宆僩儔僢僋埲壓偺帺摦幵傪懳徾偵偟偨僗僞儞僪偺偨

傔偵戝宆僩儔僢僋偑恑擖偟擄偄応強偵愝抲偝傟偰偄傞応崌傗丄戝宆僩儔僢僋偵揤慠僈僗偺嫙媼偑崲擄側彫婯柾偺僗

僞儞僪傕偁傞丅偦偺偨傔丄偡傋偰偺婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱DDF戝宆僩儔僢僋偵揤慠僈僗乮CNG乯傪曗媼偱偒

傞偲偼尷傜側偄丅偦偟偰丄婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱偼丄恾係偵帵偟偨傛偆偵丄搒巗撪偵攝娗偝傟偨搒巗僈僗

偺1MPa埲壓偺拞埑摫娗偵愙懕偟偨摫娗偵傛偭偰揤慠僈僗傪揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偵嫙媼偝傟丄揤慠僈僗乮CNG乯

僗僞儞僪偵愝抲偝傟偨揹摦儌乕僞乕嬱摦偺僈僗偺埑弅婡儐僯僢僩偱搒巗僈僗傪25MPa傑偱壛埑偝傟偰CNG乮埑弅揤

慠僈僗乯偲偟偰揤慠僈僗乮CNG乯帺摦幵偵嫙媼偝傟偰偄傞丅婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱偼丄1MPa埲壓偺揤慠僈

僗傪25MPa傑偱偺埑椡傑偱揹摦儌乕僞乕嬱摦偺僈僗埑弅婡偵傛偭偰搒巗僈僗傪壛埑偡傞僔僗僥儉偑嵦梡偝傟偰偄

傞丅

丂偙偺婥懱壛埑僔僗僥儉偱偼僈僗埑弅婡偺嬱摦偵懡戝偺揹婥僄僱儖僊乕偑徚旓偝傟傞偙偲偲丄尨嵽椏偲偟偰抣抜偺

崅偄搒巗僈僗傪尨嵽椏偲偟偰偄傞偙偲偐傜丄婛懚偺揤慠僈僗僗僞儞僪偱嫙媼偝傟傞揤慠僈僗乮CNG乯偼斾妑揑丄崅偄

壙奿偱斕攧偝傟偰偄傞偺偑尰忬偱偁傞丅埲忋偺傛偆偵丄婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱偼斾妑揑丄崅偄抣抜偱揤

慠僈僗乮CNG乯偑斕攧偝傟偰偄傞偙偲傗丄婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱偼DDF戝宆僩儔僢僋偑揤慠僈僗乮CNG乯傪

曗廩偟擄偄応崌偑偁傞丅偙偺傛偆側尰忬傪峫偊傞偲丄懡悢偺DDF戝宆僩儔僢僋傪摫擖偟偨応崌丄偦偺塣憲夛幮偱偼帺

幮偺僩儔僢僋挀幵応偵帺幮愱梡偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪傪愝抲偡傞偙偲偑朷傑偟偄偲峫偊傜傟傞丅

崅偄搒巗僈僗傪尨嵽椏偲偟偰偄傞偙偲偐傜丄婛懚偺揤慠僈僗僗僞儞僪偱嫙媼偝傟傞揤慠僈僗乮CNG乯偼斾妑揑丄崅偄

壙奿偱斕攧偝傟偰偄傞偺偑尰忬偱偁傞丅埲忋偺傛偆偵丄婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱偼斾妑揑丄崅偄抣抜偱揤

慠僈僗乮CNG乯偑斕攧偝傟偰偄傞偙偲傗丄婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱偼DDF戝宆僩儔僢僋偑揤慠僈僗乮CNG乯傪

曗廩偟擄偄応崌偑偁傞丅偙偺傛偆側尰忬傪峫偊傞偲丄懡悢偺DDF戝宆僩儔僢僋傪摫擖偟偨応崌丄偦偺塣憲夛幮偱偼帺

幮偺僩儔僢僋挀幵応偵帺幮愱梡偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪傪愝抲偡傞偙偲偑朷傑偟偄偲峫偊傜傟傞丅

丂偝偰丄乽儘乕儕乕亖僒僥儔僀僩嫙媼乿偲屇偽傟傞曽朄偱揹椡夛幮宯傗僈僗夛幮宯偺LNG乮塼壔揤慠僈僗乯斕攧夛幮偐

傜LNG僞儞僋儘乕儕乕偱LNG傪峸擖偡傞応崌偵偼丄掅壙奿偱偺峸擖偑壜擻偱偁傞丅偙偺埨壙側LNG傪峸擖偟丄帺幮

偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱LNG傪崅埑壔偟偰婥壔偝偣偰CNG(埑弅揤慠僈僗偵偟偰DDF戝宆僩儔僢僋偵揤慠僈僗傪

曗媼偡傟偽丄DDF戝宆僩儔僢僋偺塣峴僐僗僩傪戝暆偵嶍尭傪恾傞偙偲偑壜擻偲側傝丄僩儔僢僋塣憲夛幮偺宱塩夵慞偵

戝偒偔峷專偱偒傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅

傜LNG僞儞僋儘乕儕乕偱LNG傪峸擖偡傞応崌偵偼丄掅壙奿偱偺峸擖偑壜擻偱偁傞丅偙偺埨壙側LNG傪峸擖偟丄帺幮

偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱LNG傪崅埑壔偟偰婥壔偝偣偰CNG(埑弅揤慠僈僗偵偟偰DDF戝宆僩儔僢僋偵揤慠僈僗傪

曗媼偡傟偽丄DDF戝宆僩儔僢僋偺塣峴僐僗僩傪戝暆偵嶍尭傪恾傞偙偲偑壜擻偲側傝丄僩儔僢僋塣憲夛幮偺宱塩夵慞偵

戝偒偔峷專偱偒傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅

丂偲偙傠偱丄塣憲夛幮偑LNG乮塼壔揤慠僈僗乯斕攧夛幮偐傜LNG僞儞僋儘乕儕乕偱LNG傪峸擖偡傞応崌丄奀奜偐傜

LNG偑LNG慏偱斃擖偝傟傞嵟婑偺LNG庴擖婎抧偐傜LNG偑擺擖偝傟傞偙偲偵側傞丅岾偄側偙偲偵丄LNG庴擖婎抧

偼丄恾俆偺捠傝婛偵杒奀摴傪彍偄偰慡崙奺抧偱壱摦偟偰偄傞偨傔丄塣憲夛幮偑慡崙偺擟堄偺応強偵帺幮偺LNG僒

僥儔僀僩婎抧偲揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪傪愝抲偡傞偙偲偼壜擻偱偁傞丅恾俆偵帵偟偨LNG庴擖婎抧偺懠偵傕丄搶杒抧

曽偱偼2008擭12寧5擔偵怴擔杮愇桘乛惵怷導敧屗LNG婎抧偑壱摦偟偰偍傝丄杒奀摴偱偼2013擭12寧偵愇庪榩怴

峘拞墰晆摢LNG婎抧偑壱摦偡傞梊掕偲偺偙偲丅

LNG偑LNG慏偱斃擖偝傟傞嵟婑偺LNG庴擖婎抧偐傜LNG偑擺擖偝傟傞偙偲偵側傞丅岾偄側偙偲偵丄LNG庴擖婎抧

偼丄恾俆偺捠傝婛偵杒奀摴傪彍偄偰慡崙奺抧偱壱摦偟偰偄傞偨傔丄塣憲夛幮偑慡崙偺擟堄偺応強偵帺幮偺LNG僒

僥儔僀僩婎抧偲揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪傪愝抲偡傞偙偲偼壜擻偱偁傞丅恾俆偵帵偟偨LNG庴擖婎抧偺懠偵傕丄搶杒抧

曽偱偼2008擭12寧5擔偵怴擔杮愇桘乛惵怷導敧屗LNG婎抧偑壱摦偟偰偍傝丄杒奀摴偱偼2013擭12寧偵愇庪榩怴

峘拞墰晆摢LNG婎抧偑壱摦偡傞梊掕偲偺偙偲丅

丂嬤偄彨棃丄嬨廈偐傜杒奀摴偵帄傞擔杮慡崙偱LNG庴擖婎抧偑壱摦偡傞偙偲偵側傞偨傔丄LNG僞儞僋儘乕儕乕偱

LNG偺嫙媼傪庴偗傞揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偼丄DDF戝宆僩儔僢僋傪塣峴偡傞偨傔偵昁梫側応強偵攝抲偡傞偙偲偑

壜擻偲側傞丅偟偨偑偭偰丄DDF戝宆僩儔僢僋偺挿嫍棧桝憲懱惂傪峔抸偡傞忋偱丄揤慠僈僗嫙媼柺偱偺惂栺偼壗傕柍

偄偲塢偊傞丅偦偟偰丄恾俇偼丄 擔杮僈僗嫤夛偑採埬偟偰偄傞崅懍摴楬僒乕價僗僄儕傾偺CNG僗僞儞僪偺惍旛偱偁傞丅

偙偺擔杮僈僗嫤夛偑採埬偟偰偄傞掱搙偺CNG僗僞儞僪偑崅懍摴楬偺僒乕價僗僄儕傾偵惍旛偝傟偨応崌偵偼丄俢俢俥

塣揮偲僨傿乕僛儖塣揮偲傪屳偄偵愗傝懼偊偑壜擻側僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋偼丄揤慠僈僗傪暪梡偟側

偑傜擔杮慡崙偵壿暔傪桝憲偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅偙傟偵傛偭偰丄戝宆僩儔僢僋偵傛傞壿暔桝憲暘栰偵偍偄偰丄扙愇

桘偲CO2嶍尭傪旘桇揑偵悇恑偱偒傞偺偱偁傞丅

LNG偺嫙媼傪庴偗傞揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偼丄DDF戝宆僩儔僢僋傪塣峴偡傞偨傔偵昁梫側応強偵攝抲偡傞偙偲偑

壜擻偲側傞丅偟偨偑偭偰丄DDF戝宆僩儔僢僋偺挿嫍棧桝憲懱惂傪峔抸偡傞忋偱丄揤慠僈僗嫙媼柺偱偺惂栺偼壗傕柍

偄偲塢偊傞丅偦偟偰丄恾俇偼丄 擔杮僈僗嫤夛偑採埬偟偰偄傞崅懍摴楬僒乕價僗僄儕傾偺CNG僗僞儞僪偺惍旛偱偁傞丅

偙偺擔杮僈僗嫤夛偑採埬偟偰偄傞掱搙偺CNG僗僞儞僪偑崅懍摴楬偺僒乕價僗僄儕傾偵惍旛偝傟偨応崌偵偼丄俢俢俥

塣揮偲僨傿乕僛儖塣揮偲傪屳偄偵愗傝懼偊偑壜擻側僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋偼丄揤慠僈僗傪暪梡偟側

偑傜擔杮慡崙偵壿暔傪桝憲偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅偙傟偵傛偭偰丄戝宆僩儔僢僋偵傛傞壿暔桝憲暘栰偵偍偄偰丄扙愇

桘偲CO2嶍尭傪旘桇揑偵悇恑偱偒傞偺偱偁傞丅

丂偲偙傠偱丄塣憲夛幮偑LNG斕攧夛幮偐傜LNG傪峸擖偟偨応崌偵偼丄LNG庴擖婎抧偐傜埲壓偺幨恀侾乣係偵帵偟偨

傛偆側LNG僞儞僋儘乕儕乕傗LNG僞儞僋僐儞僥僫揝摴桝憲偱塣憲夛幮偺LNG僒僥儔僀僩婎抧偵LNG傪擺擖偝傟傞偙偲

偵側傞丅偦偟偰丄偙偺僒僥儔僀僩婎抧偵暪愝偟偨塣憲夛幮偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱DDF戝宆僩儔僢僋偵揤慠僈僗傪

曗媼偡傞偙偲偵側傝丄尰忬偺塣憲夛幮偑帺幮偺寉桘僗僞儞僪偱帺幮偺戝宆僩儔僢僋偵寉桘傪曗媼偟偰偄傞宍懺偲傎

傏摨條偱偁傞丅

傛偆側LNG僞儞僋儘乕儕乕傗LNG僞儞僋僐儞僥僫揝摴桝憲偱塣憲夛幮偺LNG僒僥儔僀僩婎抧偵LNG傪擺擖偝傟傞偙偲

偵側傞丅偦偟偰丄偙偺僒僥儔僀僩婎抧偵暪愝偟偨塣憲夛幮偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱DDF戝宆僩儔僢僋偵揤慠僈僗傪

曗媼偡傞偙偲偵側傝丄尰忬偺塣憲夛幮偑帺幮偺寉桘僗僞儞僪偱帺幮偺戝宆僩儔僢僋偵寉桘傪曗媼偟偰偄傞宍懺偲傎

傏摨條偱偁傞丅

|

|

|

|

丂偲偙傠偱丄婛偵嶻嬈奅偱峀偔峴傢傟偰偄傞僞儞僋儘乕儕乕桝憲傗LNG僞儞僋僐儞僥僫揝摴桝憲偵傛偭偰LNG傪桝憲偟

偰徚旓偡傞宍懺偱偼丆LNG偺儐乕僓乕懁偺LNG僒僥儔僀僩婎抧偱偼屌掕挋憛傪愝抲偡傞昁梫偑偁傞丅偙偺曽朄偱

偼儐乕僓乕懁偵LNG僒僥儔僀僩婎抧偺弶婜搳帒傗塣塩旓摍偑敪惗偡傞偙偲偵側傝丄LNG偺巊梡検偑斾妑揑彮側偄

儐乕僓乕偵偲偭偰偼妱崅偲側傞寚揰偑偁偭偨丅偙偺寚揰傪夝徚偡傞偨傔偵峫偊弌偝傟偨曽朄偑丄恾俈偵帵偟偨LNG

僶儖僋桝憲僔僗僥儉偱偁傞丅LNG僶儖僋桝憲僔僗僥儉偲偼丆僞儞僋晹乮僶儖僋乯偲僩儗乕儔乕晹偲傪愗傝棧偡偙偲偑偱偒

傞峔憿偲偡傞偙偲偵傛偭偰丆儘乕儕乕幵偺僞儞僋傪廬棃偺儐乕僓乕懁偺LNG屌掕挋憛偵戙偊偰巊梡偡傞僔僗僥儉偱偁

傞丅

偰徚旓偡傞宍懺偱偼丆LNG偺儐乕僓乕懁偺LNG僒僥儔僀僩婎抧偱偼屌掕挋憛傪愝抲偡傞昁梫偑偁傞丅偙偺曽朄偱

偼儐乕僓乕懁偵LNG僒僥儔僀僩婎抧偺弶婜搳帒傗塣塩旓摍偑敪惗偡傞偙偲偵側傝丄LNG偺巊梡検偑斾妑揑彮側偄

儐乕僓乕偵偲偭偰偼妱崅偲側傞寚揰偑偁偭偨丅偙偺寚揰傪夝徚偡傞偨傔偵峫偊弌偝傟偨曽朄偑丄恾俈偵帵偟偨LNG

僶儖僋桝憲僔僗僥儉偱偁傞丅LNG僶儖僋桝憲僔僗僥儉偲偼丆僞儞僋晹乮僶儖僋乯偲僩儗乕儔乕晹偲傪愗傝棧偡偙偲偑偱偒

傞峔憿偲偡傞偙偲偵傛偭偰丆儘乕儕乕幵偺僞儞僋傪廬棃偺儐乕僓乕懁偺LNG屌掕挋憛偵戙偊偰巊梡偡傞僔僗僥儉偱偁

傞丅

丂偙偺LNG僶儖僋桝憲僔僗僥儉偺摿挜偼丄僶儖僋梕婍傪廬棃偺儐乕僓乕偺愝旛偱偁傞屌掕挋憛偵戙偊偰巊梡偡傞

偙偲偐傜丆儐乕僓乕偺弶婜搳帒傪掅尭偟丄儐乕僓乕偑屌掕挋憛傪愝抲偡傞昁梫偑柍偔側傞偨傔丆挋憛偺塣梡偵昁梫

側儊儞僥僫儞僗旓傕晄梫偵偱偒傞偙偲偑摿挜偱偁傞丅偦偟偰丄儐乕僓乕偺LNG巊梡検憹壛側偳偺曄摦偵懳偟偰偼丆屌

掕挋憛偺応崌丆愝旛偺憹愝摍偑昁梫偱偁傞偑丄屌掕挋憛傪僶儖僋梕婍偲偡傞偙偲偱丆LNG巊梡検偵墳偠偨僶儖僋

梕検丒戜悢偺慖掕偵傛傝梕堈偵懳墳偱偒傞偙偲偱偁傞丅偦偟偰丄 儘乕儕乕桝憲偺応崌丆LNG屌掕挋憛傊偺堏憲側偳

偵栺1帪娫偺帪娫偑昁梫偱偁傞偑丆屌掕挋憛傪僶儖僋梕婍偲偡傞偙偲偵傛偭偰嶌嬈帪娫傪栺30暘抁弅偱偒傞偲塢偆

儊儕僢僩傕偁傞丅

偙偲偐傜丆儐乕僓乕偺弶婜搳帒傪掅尭偟丄儐乕僓乕偑屌掕挋憛傪愝抲偡傞昁梫偑柍偔側傞偨傔丆挋憛偺塣梡偵昁梫

側儊儞僥僫儞僗旓傕晄梫偵偱偒傞偙偲偑摿挜偱偁傞丅偦偟偰丄儐乕僓乕偺LNG巊梡検憹壛側偳偺曄摦偵懳偟偰偼丆屌

掕挋憛偺応崌丆愝旛偺憹愝摍偑昁梫偱偁傞偑丄屌掕挋憛傪僶儖僋梕婍偲偡傞偙偲偱丆LNG巊梡検偵墳偠偨僶儖僋

梕検丒戜悢偺慖掕偵傛傝梕堈偵懳墳偱偒傞偙偲偱偁傞丅偦偟偰丄 儘乕儕乕桝憲偺応崌丆LNG屌掕挋憛傊偺堏憲側偳

偵栺1帪娫偺帪娫偑昁梫偱偁傞偑丆屌掕挋憛傪僶儖僋梕婍偲偡傞偙偲偵傛偭偰嶌嬈帪娫傪栺30暘抁弅偱偒傞偲塢偆

儊儕僢僩傕偁傞丅

丂偝偰丄LNG僒僥儔僀僩婎抧傗LNG僶儖僋桝憲僔僗僥儉偱斃憲偝傟偨LNG傪帺幮偺揤慠僈僗僗僞儞僪偱DDF戝宆僩儔僢

僋偵揤慠僈僗擱椏偲偟偰曗媼偡傞偨傔偵偼丄帺幮偺揤慠僈僗僗僞儞僪偱LNG傪CNG乮埑弅揤慠僈僗乯偵曄姺偡傞昁梫

偑偁傞丅慜弎偺傛偆偵婛懚偺揤慠僈僗僗僞儞僪偱偼丄1MPa埲壓偺揤慠僈僗乮搒巗僈僗乯傪25MPa傑偱偺埑椡傑偱揹

摦儌乕僞乕嬱摦偱僈僗埑弅婡偵傛偭偰搒巗僈僗傪壛埑偡傞僔僗僥儉偑嵦梡偝傟偰偄傞丅偙傟偵懳偟丄LNG傪帺幮偺

揤慠僈僗乮CNG)僗僞儞僪偱DDF戝宆僩儔僢僋偵揤慠僈僗乮CNG乯擱椏偲偟偰曗媼偡傞偨傔偵偼丄恾俉偵帵偟偨乽L-CNG

僗僞儞僪乿偲塢傢傟傞LNG傪CNG乮埑弅揤慠僈僗乯偵曄姺偡傞愝旛偑昁梫偲側傞丅

僋偵揤慠僈僗擱椏偲偟偰曗媼偡傞偨傔偵偼丄帺幮偺揤慠僈僗僗僞儞僪偱LNG傪CNG乮埑弅揤慠僈僗乯偵曄姺偡傞昁梫

偑偁傞丅慜弎偺傛偆偵婛懚偺揤慠僈僗僗僞儞僪偱偼丄1MPa埲壓偺揤慠僈僗乮搒巗僈僗乯傪25MPa傑偱偺埑椡傑偱揹

摦儌乕僞乕嬱摦偱僈僗埑弅婡偵傛偭偰搒巗僈僗傪壛埑偡傞僔僗僥儉偑嵦梡偝傟偰偄傞丅偙傟偵懳偟丄LNG傪帺幮偺

揤慠僈僗乮CNG)僗僞儞僪偱DDF戝宆僩儔僢僋偵揤慠僈僗乮CNG乯擱椏偲偟偰曗媼偡傞偨傔偵偼丄恾俉偵帵偟偨乽L-CNG

僗僞儞僪乿偲塢傢傟傞LNG傪CNG乮埑弅揤慠僈僗乯偵曄姺偡傞愝旛偑昁梫偲側傞丅

丂乽L-CNG僗僞儞僪乿偼丄LNG傪乽掅壏塼懱億儞僾乿偱LNG傪崅埑乮25MPa乯偵埑弅偟丄乽崅埑LNG婥壔婍乿偱崅埑忬懺

乮25MPa乯偺LNG傪婥壔偟偰乽崅埑僞儞僋乮25MPa乯乿偵CNG偲偟偰堦扷挋憼偟丄乽CNG僨傿僗儁儞僒乕乿偑傜DDF戝宆僩儔

僢僋偵CNG乮埑弅揤慠僈僗乯傪曗媼偡傞愝旛偱偁傞丅慜弎偺1MPa埲壓偺揤慠僈僗傪25MPa傑偱偵揹摦儌乕僞乕嬱摦

偺僈僗埑弅婡偵僈僗埑弅偝傟傞婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偲堎側傝丄乽L-CNG僗僞儞僪乿偱偼丄LNG傪掅壏塼懱

億儞僾偱塼懱傪崅埑偵埑弅偡傞偨傔丄埑弅摦椡偼僈僗埑弅偺応崌偲斾妑偟偰埑弅僄僱儖僊乕(儌乕僞乕嬱摦偺揹椡

旓梡乯偑10暘偺1偱偡傓偨傔偵揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偺儔儞僯儞僌僐僗僩傪掅尭偱偒傞偙偲偵壛偊丄埑弅婡偑彫宆

偱埨壙側偨傔偵愝旛搳帒偑嶍尭偱偒傞儊儕僢僩偑偁傞丅

乮25MPa乯偺LNG傪婥壔偟偰乽崅埑僞儞僋乮25MPa乯乿偵CNG偲偟偰堦扷挋憼偟丄乽CNG僨傿僗儁儞僒乕乿偑傜DDF戝宆僩儔

僢僋偵CNG乮埑弅揤慠僈僗乯傪曗媼偡傞愝旛偱偁傞丅慜弎偺1MPa埲壓偺揤慠僈僗傪25MPa傑偱偵揹摦儌乕僞乕嬱摦

偺僈僗埑弅婡偵僈僗埑弅偝傟傞婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偲堎側傝丄乽L-CNG僗僞儞僪乿偱偼丄LNG傪掅壏塼懱

億儞僾偱塼懱傪崅埑偵埑弅偡傞偨傔丄埑弅摦椡偼僈僗埑弅偺応崌偲斾妑偟偰埑弅僄僱儖僊乕(儌乕僞乕嬱摦偺揹椡

旓梡乯偑10暘偺1偱偡傓偨傔偵揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偺儔儞僯儞僌僐僗僩傪掅尭偱偒傞偙偲偵壛偊丄埑弅婡偑彫宆

偱埨壙側偨傔偵愝旛搳帒偑嶍尭偱偒傞儊儕僢僩偑偁傞丅

丂婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱偼崅壙側搒巗僈僗偑崅偄儔儞僯儞僌僐僗僩偺愝旛偱CNG偑嫙媼偝傟偰偄傞偨

傔丄婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱曗媼偡傞揤慠僈僗乮CNG乯偼斾妑揑崅壙偲側傜偞傞傪摼側偄丅偟偐偟丄乽儘乕儕

乕亖僒僥儔僀僩嫙媼乿僔僗僥儉偲帺幮偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偺懱惂偼丄埨壙側LNG傪尨椏偲偡傞忋偵丄埨壙側愝

旛搳帒偱掅偄儔儞僯儞僌僐僗僩偺帺幮偺乽L-CNG僗僞儞僪乿偱揤慠僈僗乮CNG乯偑僩儔僢僋偵曗媼偱偒傞偙偲側傞丅帺幮

偺僩儔僢僋僞乕儈僫儖摍偱懡悢偺DDF戝宆僩儔僢僋傪塣峴偝偣傞偙偲偑偱偒傞傛偆側戝庤塣憲嬈幰偺応崌偵偼丄乽儘乕

儕乕亖僒僥儔僀僩嫙媼乿僔僗僥儉偲偙傟偵懳墳偟偨帺幮偺揤慠僈僗僗僞儞僪傪愝抲偟偰揤慠僈僗傪曗媼偡傞懱惂傪峔

抸偡傞偙偲偵傛傝丄DDF戝宆僩儔僢僋偺塣峴僐僗僩傪戝偒偔嶍尭偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅堦曽丄拞彫偺塣憲嬈幰偺応崌

偵偼丄悢幮偑崌摨偱乽儘乕儕乕亖僒僥儔僀僩嫙媼乿僔僗僥儉偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪傪塣塩偡傟偽丄摨條偺宱嵪揑

儊儕僢僩傪嫕庴偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅

傔丄婛懚偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偱曗媼偡傞揤慠僈僗乮CNG乯偼斾妑揑崅壙偲側傜偞傞傪摼側偄丅偟偐偟丄乽儘乕儕

乕亖僒僥儔僀僩嫙媼乿僔僗僥儉偲帺幮偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪偺懱惂偼丄埨壙側LNG傪尨椏偲偡傞忋偵丄埨壙側愝

旛搳帒偱掅偄儔儞僯儞僌僐僗僩偺帺幮偺乽L-CNG僗僞儞僪乿偱揤慠僈僗乮CNG乯偑僩儔僢僋偵曗媼偱偒傞偙偲側傞丅帺幮

偺僩儔僢僋僞乕儈僫儖摍偱懡悢偺DDF戝宆僩儔僢僋傪塣峴偝偣傞偙偲偑偱偒傞傛偆側戝庤塣憲嬈幰偺応崌偵偼丄乽儘乕

儕乕亖僒僥儔僀僩嫙媼乿僔僗僥儉偲偙傟偵懳墳偟偨帺幮偺揤慠僈僗僗僞儞僪傪愝抲偟偰揤慠僈僗傪曗媼偡傞懱惂傪峔

抸偡傞偙偲偵傛傝丄DDF戝宆僩儔僢僋偺塣峴僐僗僩傪戝偒偔嶍尭偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅堦曽丄拞彫偺塣憲嬈幰偺応崌

偵偼丄悢幮偑崌摨偱乽儘乕儕乕亖僒僥儔僀僩嫙媼乿僔僗僥儉偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪傪塣塩偡傟偽丄摨條偺宱嵪揑

儊儕僢僩傪嫕庴偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅

丂埲忋偺傛偆偵丄擔杮慡崙偺LNG庴擖婎抧偐傜LNG僞儞僋儘乕儕乕丄LNG僞儞僋僐儞僥僫揝摴桝憲傗LNG僶儖僋桝憲

側偳偺LNG桝憲曽朄傪梡偄偨乽儘乕儕乕亖僒僥儔僀僩嫙媼乿僔僗僥儉偲帺幮偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪傪愝抲偡傞偙偲

偵傛偭偰丄掅壙奿偺揤慠僈僗乮CNG)偑棙梡偱偒傞DDF戝宆僩儔僢僋偺慡崙揑側塣峴偑壜擻偲側傞丅尰忬偺寉桘偲

LNG偲偺壙奿嵎偺儊儕僢僩丄扙愇桘偺廳梫惈偍傛傃CO2嶍尭偺岠壥傪峫偊傞側傜偽丄乽儘乕儕乕亖僒僥儔僀僩嫙媼乿亄

乽L-CNG僗僞儞僪乿傪慻傒崌傢偣偨揤慠僈僗(CNG)擱椏嫙媼僔僗僥儉傪旛偊偨DDF戝宆僩儔僢僋偵傛傞僩儔僢僋壿暔桝

憲偺峔憐傪姱柉偑堦懱偲側偭偰憗媫偵幚尰偡傋偒偱偁傠偆丅

側偳偺LNG桝憲曽朄傪梡偄偨乽儘乕儕乕亖僒僥儔僀僩嫙媼乿僔僗僥儉偲帺幮偺揤慠僈僗乮CNG乯僗僞儞僪傪愝抲偡傞偙偲

偵傛偭偰丄掅壙奿偺揤慠僈僗乮CNG)偑棙梡偱偒傞DDF戝宆僩儔僢僋偺慡崙揑側塣峴偑壜擻偲側傞丅尰忬偺寉桘偲

LNG偲偺壙奿嵎偺儊儕僢僩丄扙愇桘偺廳梫惈偍傛傃CO2嶍尭偺岠壥傪峫偊傞側傜偽丄乽儘乕儕乕亖僒僥儔僀僩嫙媼乿亄

乽L-CNG僗僞儞僪乿傪慻傒崌傢偣偨揤慠僈僗(CNG)擱椏嫙媼僔僗僥儉傪旛偊偨DDF戝宆僩儔僢僋偵傛傞僩儔僢僋壿暔桝

憲偺峔憐傪姱柉偑堦懱偲側偭偰憗媫偵幚尰偡傋偒偱偁傠偆丅

俇丏掅壙奿偺揤慠僈僗偑暪梡偱偒傞DDF戝宆僩儔僢僋偼丄塣憲嬈幰偺宱塩夵慞偵桳岠

丂尰嵼丄変偑崙偱偼嫗搒媍掕彂偺娭學偱惌晎丒帺帯懱偐傜崙撪偺惢憿儊乕僇乕丄斕攧夛幮偺擛壗傪栤傢偢丄傎偲

傫偳偺帠嬈強偵懳偟偰俠俷俀嶍尭偺巜摫偑峴傢傟偰偄傞丅奺婇嬈偱偼帺幮撪偱偺俠俷俀嶍尭偵偼尷搙偑偁傞偨傔丄

壸庡偺奺婇嬈偐傜塣憲夛幮偵懳偟丄壿暔桝憲偱偺俠俷俀嶍尭偑嫮偔梫朷偝傟偰偄傞偲偺偙偲丅偦偆偟偨偙偲偐傜丄塣

憲夛幮撪偱傕俠俷俀掅尭偺僯乕僘偼崅傑偭偰偄傞傛偆偱偁傞偑丄僩儔僢僋桝憲帺懱偱偺CO2嶍尭偼巊梡偡傞僩儔僢僋偺

巇條偵埶懚偟偰偄傞偨傔丄屄乆偺塣憲夛幮撪偱偼CO2嶍尭偵桳岠側庤抜偑尒偄弌偣側偄偺偑尰忬偩丅偦偙偱僨儏

傾儖塣揮儌乕僪偑壜擻側揤慠僈僗暪梡偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪摫擖偟偨応崌偵偼丆慜弎偺捠傝戝宆僩儔僢僋偺暘栰偵

偍偄偰俠俷俀傪侾俆亾嶍尭偡傞偙偲偑梕堈偵壜擻偲側傞丅偙傟偼丄塣憲夛幮偵偲偭偰俠俷俀嶍尭偼朷傑偟偄偙偲偱偁傞

偑丄壸庡妉摼偺愴椡偲偼側傞偑丄捈愙揑側塣峴宱旓偺嶍尭偵偼婑梌偟側偄丅偲偙傠偑丄擱椏偵揤慠僈僗傪暪梡偡傞

偙偲偵傛偭偰塣峴僐僗僩偺嶍尭偱偒傞壜擻惈偑嬌傔偰崅偄丅偦偺棟桼偼丄慜弎偺傛偆側乽儘乕儕乕亖僒僥儔僀僩嫙媼乿

偲屇偽傟傞曽朄偱揹椡夛幮宯傗僈僗夛幮宯偺LNG乮塼壔揤慠僈僗乯斕攧夛幮偐傜LNG僞儞僋儘乕儕乕偱LNG傪峸擖

偟丄帺幮偺偡傞応崌偵偼丄俴俶俧偺掅壙奿偱偺峸擖偑壜擻偱偁傞丅偙偺LNG傪帺幮偺乽L-CNG僗僞儞僪乿偱俢俢俥戝宆

僩儔僢僋偵揤慠僈僗乮CNG乯擱椏偲偟偰曗媼偡傞偙偲偵傛偭偰掅壙奿偺揤慠僈僗偱俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪塣峴偡傞偙偲偑

偱偒傞偨傔偱偁傞丅

傫偳偺帠嬈強偵懳偟偰俠俷俀嶍尭偺巜摫偑峴傢傟偰偄傞丅奺婇嬈偱偼帺幮撪偱偺俠俷俀嶍尭偵偼尷搙偑偁傞偨傔丄

壸庡偺奺婇嬈偐傜塣憲夛幮偵懳偟丄壿暔桝憲偱偺俠俷俀嶍尭偑嫮偔梫朷偝傟偰偄傞偲偺偙偲丅偦偆偟偨偙偲偐傜丄塣

憲夛幮撪偱傕俠俷俀掅尭偺僯乕僘偼崅傑偭偰偄傞傛偆偱偁傞偑丄僩儔僢僋桝憲帺懱偱偺CO2嶍尭偼巊梡偡傞僩儔僢僋偺

巇條偵埶懚偟偰偄傞偨傔丄屄乆偺塣憲夛幮撪偱偼CO2嶍尭偵桳岠側庤抜偑尒偄弌偣側偄偺偑尰忬偩丅偦偙偱僨儏

傾儖塣揮儌乕僪偑壜擻側揤慠僈僗暪梡偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪摫擖偟偨応崌偵偼丆慜弎偺捠傝戝宆僩儔僢僋偺暘栰偵

偍偄偰俠俷俀傪侾俆亾嶍尭偡傞偙偲偑梕堈偵壜擻偲側傞丅偙傟偼丄塣憲夛幮偵偲偭偰俠俷俀嶍尭偼朷傑偟偄偙偲偱偁傞

偑丄壸庡妉摼偺愴椡偲偼側傞偑丄捈愙揑側塣峴宱旓偺嶍尭偵偼婑梌偟側偄丅偲偙傠偑丄擱椏偵揤慠僈僗傪暪梡偡傞

偙偲偵傛偭偰塣峴僐僗僩偺嶍尭偱偒傞壜擻惈偑嬌傔偰崅偄丅偦偺棟桼偼丄慜弎偺傛偆側乽儘乕儕乕亖僒僥儔僀僩嫙媼乿

偲屇偽傟傞曽朄偱揹椡夛幮宯傗僈僗夛幮宯偺LNG乮塼壔揤慠僈僗乯斕攧夛幮偐傜LNG僞儞僋儘乕儕乕偱LNG傪峸擖

偟丄帺幮偺偡傞応崌偵偼丄俴俶俧偺掅壙奿偱偺峸擖偑壜擻偱偁傞丅偙偺LNG傪帺幮偺乽L-CNG僗僞儞僪乿偱俢俢俥戝宆

僩儔僢僋偵揤慠僈僗乮CNG乯擱椏偲偟偰曗媼偡傞偙偲偵傛偭偰掅壙奿偺揤慠僈僗偱俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪塣峴偡傞偙偲偑

偱偒傞偨傔偱偁傞丅

丂堦曽丄寉桘偼戝婯柾側愝旛偺惢桘強偱懡検偺僄僱儖僊乕傪搳擖偟偰尨桘傪惛惢偟丄偦傟傪峏偵扙棸偟偰惢憿偝

傟傞傕偺偱偁傞丅偙傟偵懳偟偰俴俶俧偼丄俴俶俧偺忬懺偱桝擖偝傟丄偦傟傪偦偺傑傑塣憲夛幮偑峸擖偡傞偙偲偵側傞丅俴

俶俧桝擖夛幮偼俴俶俧偺挋憼偲桝憲偺宱旓偵棙塿傪壛嶼偟偨壙奿偱俴俶俧傪斕攧偱偒傞偨傔偵丄桝擖偝傟偨俴俶俧偵

偼寉桘偑惢憿偝傟傞嵺偵昁梫偲側傞惛惢丒扙棸偺愝旛偲宱旓偑壛嶼偝傟傞偙偲偼柍偄丅偟偨偑偭偰丄塣憲夛幮偑俴俶

俧傪峸擖偡傞応崌偼丄堦斒揑偵偼俴俶俧偺桝擖壙奿偵斕攧宱旓偲棙塿偑壛嶼偝傟偨斕攧壙奿偲側傞偨傔丄崱屻偲傕

俴俶俧偼寉桘傛傝傕埨壙偵峸擖偱偒傞偙偲偼娫堘偄側偄偲峫偊傜傟傞丅偟偨偑偭偰丄塣憲夛幮偑俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪塣

峴偡傞応崌偼堦掕妱崌偺擱椏偵寉桘傛傝傕埨壙側俴俶俧傪埨掕偟偰巊梡偱偒傞偙偲偵側傝丄塣憲夛幮偺宱塩夵慞偵

戝偒偔峷專偱偒傞偲峫偊傜傟傞丅

傟傞傕偺偱偁傞丅偙傟偵懳偟偰俴俶俧偼丄俴俶俧偺忬懺偱桝擖偝傟丄偦傟傪偦偺傑傑塣憲夛幮偑峸擖偡傞偙偲偵側傞丅俴

俶俧桝擖夛幮偼俴俶俧偺挋憼偲桝憲偺宱旓偵棙塿傪壛嶼偟偨壙奿偱俴俶俧傪斕攧偱偒傞偨傔偵丄桝擖偝傟偨俴俶俧偵

偼寉桘偑惢憿偝傟傞嵺偵昁梫偲側傞惛惢丒扙棸偺愝旛偲宱旓偑壛嶼偝傟傞偙偲偼柍偄丅偟偨偑偭偰丄塣憲夛幮偑俴俶

俧傪峸擖偡傞応崌偼丄堦斒揑偵偼俴俶俧偺桝擖壙奿偵斕攧宱旓偲棙塿偑壛嶼偝傟偨斕攧壙奿偲側傞偨傔丄崱屻偲傕

俴俶俧偼寉桘傛傝傕埨壙偵峸擖偱偒傞偙偲偼娫堘偄側偄偲峫偊傜傟傞丅偟偨偑偭偰丄塣憲夛幮偑俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪塣

峴偡傞応崌偼堦掕妱崌偺擱椏偵寉桘傛傝傕埨壙側俴俶俧傪埨掕偟偰巊梡偱偒傞偙偲偵側傝丄塣憲夛幮偺宱塩夵慞偵

戝偒偔峷專偱偒傞偲峫偊傜傟傞丅

丂偲偙傠偱丄慜弎偺捠傝尰嵼偱偼尨桘偺惗嶻偑廀梫偺怢傃傪枮偨偣側偔丄摢懪偪偲側傞乽愇桘僺乕僋乿偺帪戙偵撍擖

偟偰偄傞偲偄傢傟偰偄傞丅偦偺偨傔丄2010擭2寧22擔尰嵼丄悽奅揑側晄嫷偺拞偵偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄僯儏乕儓乕僋

彜嬈庢堷強乮NYMEX乯偺尨桘愭暔憡応偼丄暷崙嶻昗弨桘庬WTI偺拞怱尷寧3寧暔偼丄1僶儗儖亖80僪儖慜屻偱偁

傞丅崱屻丄僀儞僪傗拞崙偺敪揥偵傛傞愇桘徚旓偺憹壛傗悽奅宨婥偑夞暅偟偨応崌偵偼丄偁偭偗側偔尨桘壙奿偑尰

忬偺1僶儗儖亖100僪儖埲壓偐傜1僶儗儖亖200僪儖掱搙傑偱忋徃偡傞偩傠偆偲梊憐偝傟偰偄傞丅偦偺傛偆側帪戙偑摓

棃偟偨応崌丄昁梫検偺寉桘偺擖庤偑崲擄偲側傞忬嫷偵側傞偙偲傕峫偊傜傟丄戝宆僩儔僢僋偺塣峴偵巟忈傪棃偨偡傛偆

側僄僱儖僊乕婋婡偑惗偠傞偙偲傕斲掕偱偒側丅偙偺傛偆側帠懺偺敪惗傪帠慜偵夞旔偡傞嵟揔側曽朄偼丄憗偄帪婜偵

擱椏偵揤慠僈僗偲寉桘偑暪梡偱偒傞戝宆僩儔僢僋丄偡側傢偪俢俢俥塣揮偲僨傿乕僛儖塣揮偲傪屳偄偵愗傝懼偊偑壜擻

側僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺婡擻傪帩偮俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪峀偔晛媦偝偣偰偍偔偙偲偱偁傞丅

偟偰偄傞偲偄傢傟偰偄傞丅偦偺偨傔丄2010擭2寧22擔尰嵼丄悽奅揑側晄嫷偺拞偵偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄僯儏乕儓乕僋

彜嬈庢堷強乮NYMEX乯偺尨桘愭暔憡応偼丄暷崙嶻昗弨桘庬WTI偺拞怱尷寧3寧暔偼丄1僶儗儖亖80僪儖慜屻偱偁

傞丅崱屻丄僀儞僪傗拞崙偺敪揥偵傛傞愇桘徚旓偺憹壛傗悽奅宨婥偑夞暅偟偨応崌偵偼丄偁偭偗側偔尨桘壙奿偑尰

忬偺1僶儗儖亖100僪儖埲壓偐傜1僶儗儖亖200僪儖掱搙傑偱忋徃偡傞偩傠偆偲梊憐偝傟偰偄傞丅偦偺傛偆側帪戙偑摓

棃偟偨応崌丄昁梫検偺寉桘偺擖庤偑崲擄偲側傞忬嫷偵側傞偙偲傕峫偊傜傟丄戝宆僩儔僢僋偺塣峴偵巟忈傪棃偨偡傛偆

側僄僱儖僊乕婋婡偑惗偠傞偙偲傕斲掕偱偒側丅偙偺傛偆側帠懺偺敪惗傪帠慜偵夞旔偡傞嵟揔側曽朄偼丄憗偄帪婜偵

擱椏偵揤慠僈僗偲寉桘偑暪梡偱偒傞戝宆僩儔僢僋丄偡側傢偪俢俢俥塣揮偲僨傿乕僛儖塣揮偲傪屳偄偵愗傝懼偊偑壜擻

側僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺婡擻傪帩偮俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪峀偔晛媦偝偣偰偍偔偙偲偱偁傞丅

丂摿偵丄嵟嬤偱偼揤慠僈僗偲摨堦惉暘乮亖儊僞儞僈僗偑庡懱乯偺僔僃乕儖僈僗偺嵦孈偑壜擻側帪戙偵側傝丄偦偺嵦孈

偑悽奅奺崙偱杮奿揑偵奐巒偝傟偨傛偆偩丅壗偟傠丄僔僃乕儖僈僗偼丄杽憼検偑廬棃偺揤慠僈僗偺俆攞埲忋偼偁傞偲

悇掕偝傟丄傎偲傫偳偺崙偱偙偺僔僃乕儖僈僗偺嶻弌偑壜擻偲尵傢傟偰偄傞丅巆擮側偙偲偵擔杮偵偼偙偆偟偨娾斦偑側

偄偦偆偩偑丄堦曽偱悽奅奺抧偐傜桳梋偭偨揤慠僈僗偑嫙媼偝傟傞傛偆偵側傞偺偱丄嬤偄彨棃偵偼擔杮偱傕偙偺僔僃

乕儖僈僗偑LNG偲偟偰桝擖偝傟丄擔杮偱傕寉桘傛傝傕埨壙側LNG乮亖CNG丒揤慠僈僗乯偑戝宆僩儔僢僋梡偺擱椏偵棙梡

偱偒傞傕偺偲梊憐偝傟傞丅栜榑丄偦偺応崌偺戝宆僩儔僢僋偲偟偰偼丄DDF僄儞僕儞傪搵嵹偟偨戝宆僩儔僢僋偱偁傞偙偲偼

尵偆傑偱傕側偄丅偦偺偨傔偵傕丄憗偄帪婜偵擱椏偵揤慠僈僗偲寉桘偑暪梡偱偒傞戝宆僩儔僢僋丄偡側傢偪俢俢俥塣揮偲

僨傿乕僛儖塣揮偲傪屳偄偵愗傝懼偊偑壜擻側僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺婡擻傪帩偮俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪奐敪偟偰偍偔偙偲

偑廳梫偱偁傞偙偲偼扤偺栚偵傕柧傜偐偩丅偦偟偰丄摉慠偺偙偲側偑傜丄偙偺傛偆側彨棃揑側擔杮偺僄僱儖僊乕惌嶔偵

廳戝側娭學傪帩偮DDF戝宆僩儔僢僋偺奐敪偼丄惌晎乮亖崙搚岎捠徣丒娐嫬徣乯偑棪愭偟偰憗媫偵峴偆傋偒偲峫偊傞

偑丄擛壗側傕偺偱偁傠偆偐丅偙傟偵偮偄偰偼丄惌晎乮亖崙搚岎捠徣丒娐嫬徣乯偼棪愭偟偰嫮偄巜摫椡傪敪婗偡傞偙偲

偑丄愗偵朷傑傟傞偲偙傠偱偁傞丅

偑悽奅奺崙偱杮奿揑偵奐巒偝傟偨傛偆偩丅壗偟傠丄僔僃乕儖僈僗偼丄杽憼検偑廬棃偺揤慠僈僗偺俆攞埲忋偼偁傞偲

悇掕偝傟丄傎偲傫偳偺崙偱偙偺僔僃乕儖僈僗偺嶻弌偑壜擻偲尵傢傟偰偄傞丅巆擮側偙偲偵擔杮偵偼偙偆偟偨娾斦偑側

偄偦偆偩偑丄堦曽偱悽奅奺抧偐傜桳梋偭偨揤慠僈僗偑嫙媼偝傟傞傛偆偵側傞偺偱丄嬤偄彨棃偵偼擔杮偱傕偙偺僔僃

乕儖僈僗偑LNG偲偟偰桝擖偝傟丄擔杮偱傕寉桘傛傝傕埨壙側LNG乮亖CNG丒揤慠僈僗乯偑戝宆僩儔僢僋梡偺擱椏偵棙梡

偱偒傞傕偺偲梊憐偝傟傞丅栜榑丄偦偺応崌偺戝宆僩儔僢僋偲偟偰偼丄DDF僄儞僕儞傪搵嵹偟偨戝宆僩儔僢僋偱偁傞偙偲偼

尵偆傑偱傕側偄丅偦偺偨傔偵傕丄憗偄帪婜偵擱椏偵揤慠僈僗偲寉桘偑暪梡偱偒傞戝宆僩儔僢僋丄偡側傢偪俢俢俥塣揮偲

僨傿乕僛儖塣揮偲傪屳偄偵愗傝懼偊偑壜擻側僨儏傾儖塣揮儌乕僪偺婡擻傪帩偮俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪奐敪偟偰偍偔偙偲

偑廳梫偱偁傞偙偲偼扤偺栚偵傕柧傜偐偩丅偦偟偰丄摉慠偺偙偲側偑傜丄偙偺傛偆側彨棃揑側擔杮偺僄僱儖僊乕惌嶔偵

廳戝側娭學傪帩偮DDF戝宆僩儔僢僋偺奐敪偼丄惌晎乮亖崙搚岎捠徣丒娐嫬徣乯偑棪愭偟偰憗媫偵峴偆傋偒偲峫偊傞

偑丄擛壗側傕偺偱偁傠偆偐丅偙傟偵偮偄偰偼丄惌晎乮亖崙搚岎捠徣丒娐嫬徣乯偼棪愭偟偰嫮偄巜摫椡傪敪婗偡傞偙偲

偑丄愗偵朷傑傟傞偲偙傠偱偁傞丅

丂偲偙傠偱丄尰嵼丄僨僼儗偺帪戙偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄攔婥僈僗婯惂嫮壔偑梊掕偝傟偰偄傞偨傔丄僩儔僢僋儊乕僇乕

偼丄崱屻偺婯惂懳墳偵嫄妟偺尋媶奐敪旓偺晧扴傪嫮偄傜傟偰偍傝丄宱塩偑嬯偟偄傕偺偲側偭偰偄傞丅偟偨偑偭偰怴

偟偄媄弍偱偁傞俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺奐敪偵僩儔僢僋儊乕僇乕偑怴偨側奐敪旓傪搳擖偡傞梋桾偼柍偄忬嫷偩丅偦偺忋丄

怴偨偵俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪奐敪偟偨偲偟偰傕丄彨棃丄奐敪僐僗僩偵尒崌偆戜悢偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪塣憲夛幮偑摫擖

偡傞偐偳偆偐偼晄柧偱偁傞丅偦偺偨傔丄僩儔僢僋儊乕僇乕偲偟偰傕俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺奐敪偵拝庤偡傞宱塩敾抐偑偱偒

側偄偺偑尰忬偱偁傞丅偟偐偟丄壖偵懡偔偺塣憲夛幮偵俢俢俥戝宆僩儔僢僋峸擖偺嫮偄梫朷偑偁傞偙偲偑敾傟偽丄僩儔僢

僋儊乕僇乕偺拞偵偼惗偒巆傝傪搎偗偰俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪奐敪丒彜昳壔偡傞宱塩敾抐傪壓偟丄俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪巗

斕偡傞夛幮傕尰傟傞壜擻惈偑廫暘偵峫偊傜傟傞丅

偼丄崱屻偺婯惂懳墳偵嫄妟偺尋媶奐敪旓偺晧扴傪嫮偄傜傟偰偍傝丄宱塩偑嬯偟偄傕偺偲側偭偰偄傞丅偟偨偑偭偰怴

偟偄媄弍偱偁傞俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺奐敪偵僩儔僢僋儊乕僇乕偑怴偨側奐敪旓傪搳擖偡傞梋桾偼柍偄忬嫷偩丅偦偺忋丄

怴偨偵俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪奐敪偟偨偲偟偰傕丄彨棃丄奐敪僐僗僩偵尒崌偆戜悢偺俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪塣憲夛幮偑摫擖

偡傞偐偳偆偐偼晄柧偱偁傞丅偦偺偨傔丄僩儔僢僋儊乕僇乕偲偟偰傕俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺奐敪偵拝庤偡傞宱塩敾抐偑偱偒

側偄偺偑尰忬偱偁傞丅偟偐偟丄壖偵懡偔偺塣憲夛幮偵俢俢俥戝宆僩儔僢僋峸擖偺嫮偄梫朷偑偁傞偙偲偑敾傟偽丄僩儔僢

僋儊乕僇乕偺拞偵偼惗偒巆傝傪搎偗偰俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪奐敪丒彜昳壔偡傞宱塩敾抐傪壓偟丄俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪巗

斕偡傞夛幮傕尰傟傞壜擻惈偑廫暘偵峫偊傜傟傞丅

丂堦曽丄僥儗價側偳偱偼塣憲夛幮偺幮挿傗宱塩娗棟偺扴摉幰偑乽寉桘壙奿偑崅偄乿丄乽壸庡偐傜偺CO2嶍尭梫媮偱

崲偭偨乿丄乽壸庡偵塣捓抣忋偘傪媮傔偨傜丄媡偵抣壓偘傪梫媮偝傟偨乿偲偺嬸抯傪偙傏偟偰偄傞條巕偑曻憲偝傟偰偄

傞丅偟偐偟丄婔傜嬸抯傪偙傏偟偰傕塣憲夛幮偺廂巟偑夵慞偝傟傞偙偲偼側偄丅柍懯側嬸抯傪偙傏偡壣偑偁傞偺側傜丄

憗媫偵宱塩夵慞偵宷偑傞峴摦傪婲偙偡傋偒偱偼側偄偩傠偆偐丅宱塩夵慞偺庤抜偲偟偰丄昅幰偼塣憲夛幮偵CO俀嶍

尭偵桳岠偱丄妿偮埨壙側揤慠僈僗偑暪梡偱偒傞俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺摫擖傪嫮偔採埬偟偨偄丅偟偐偟側偑傜俢俢俥戝宆僩

儔僢僋偼丄崙撪偺僩儔僢僋儊乕僇乕偐傜枹偩巗斕偝傟偰偄側偄偨傔丄偙傟傪塣憲夛幮偑摫擖偡傞偙偲偼晄壜擻偱偁

傞丅埨壙側俴俶俧偑暪梡偱偒傞俢俢俥戝宆僩儔僢僋偑巗斕偝傟傞傛偆偵偡傞偨傔偵偼丄崱屻丄塣憲夛幮偐傜僩儔僢僋儊乕

僇乕懳偟丄俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺奐敪丒幚梡壔偺嫮偄梫朷偑弌偝傟傞偙偲偑昁梫偲峫偊偰偄傞丅偦偟偰弌棃傞尷傝懡偔

偺塣憲夛幮偑抍寢偟偰戝偒側惡偱僩儔僢僋儊乕僇乕傗惌晎偵DDF戝宆僩儔僢僋偺憗婜幚梡壔傪梫朷偟偰偄偔偙偲偑昁

梫偱偁傞丅彨棃丄壖偵DDF戝宆僩儔僢僋偑巗斕偝傟偨応崌丄塣憲嬈幰偑偙傟傪摫擖偡傞偙偲偵傛偭偰掅壙奿偺揤慠

僈僗偑暪梡偱偒傞偙偲偵壛偊丄俠俷俀傕戝暆偵嶍尭偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺摫擖偵傛偭偰塣憲夛

幮偼懡戝側宱嵪揑儊儕僢僩傪嫕庴偱偒傞偙偲傗丄壸庡偺CO2嶍尭梫朷偵墳偊傞偙偲傕壜擻偲側傞丅栜榑丄惌晎偑宖偘

傞塣桝晹栧偵扙愇桘偺栚昗偺払惉偵戝偒偔峷專偱偒傞偙偲偼尵偆傑偱傕側偄丅

崲偭偨乿丄乽壸庡偵塣捓抣忋偘傪媮傔偨傜丄媡偵抣壓偘傪梫媮偝傟偨乿偲偺嬸抯傪偙傏偟偰偄傞條巕偑曻憲偝傟偰偄

傞丅偟偐偟丄婔傜嬸抯傪偙傏偟偰傕塣憲夛幮偺廂巟偑夵慞偝傟傞偙偲偼側偄丅柍懯側嬸抯傪偙傏偡壣偑偁傞偺側傜丄

憗媫偵宱塩夵慞偵宷偑傞峴摦傪婲偙偡傋偒偱偼側偄偩傠偆偐丅宱塩夵慞偺庤抜偲偟偰丄昅幰偼塣憲夛幮偵CO俀嶍

尭偵桳岠偱丄妿偮埨壙側揤慠僈僗偑暪梡偱偒傞俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺摫擖傪嫮偔採埬偟偨偄丅偟偐偟側偑傜俢俢俥戝宆僩

儔僢僋偼丄崙撪偺僩儔僢僋儊乕僇乕偐傜枹偩巗斕偝傟偰偄側偄偨傔丄偙傟傪塣憲夛幮偑摫擖偡傞偙偲偼晄壜擻偱偁

傞丅埨壙側俴俶俧偑暪梡偱偒傞俢俢俥戝宆僩儔僢僋偑巗斕偝傟傞傛偆偵偡傞偨傔偵偼丄崱屻丄塣憲夛幮偐傜僩儔僢僋儊乕

僇乕懳偟丄俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺奐敪丒幚梡壔偺嫮偄梫朷偑弌偝傟傞偙偲偑昁梫偲峫偊偰偄傞丅偦偟偰弌棃傞尷傝懡偔

偺塣憲夛幮偑抍寢偟偰戝偒側惡偱僩儔僢僋儊乕僇乕傗惌晎偵DDF戝宆僩儔僢僋偺憗婜幚梡壔傪梫朷偟偰偄偔偙偲偑昁

梫偱偁傞丅彨棃丄壖偵DDF戝宆僩儔僢僋偑巗斕偝傟偨応崌丄塣憲嬈幰偑偙傟傪摫擖偡傞偙偲偵傛偭偰掅壙奿偺揤慠

僈僗偑暪梡偱偒傞偙偲偵壛偊丄俠俷俀傕戝暆偵嶍尭偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺摫擖偵傛偭偰塣憲夛

幮偼懡戝側宱嵪揑儊儕僢僩傪嫕庴偱偒傞偙偲傗丄壸庡偺CO2嶍尭梫朷偵墳偊傞偙偲傕壜擻偲側傞丅栜榑丄惌晎偑宖偘

傞塣桝晹栧偵扙愇桘偺栚昗偺払惉偵戝偒偔峷專偱偒傞偙偲偼尵偆傑偱傕側偄丅

俈丏嵟嬤丄儃儖儃偼俢俢俥戝宆僩儔僢僋傪敪攧

丂僗僂僃乕僨儞偺儃儖儃丒僩儔僢僋僗偼丄2011擭5寧31擔偵挿嫍棧桝憲岦偗偵戝宆俢俢俥僩儔僢僋乮幨恀侾嶲徠乯傪敪攧

乮弌揟丗http://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.aspx?

pubid=10743乯偟偨丅偦偺敪昞偵傛傞偲丄僄儞僕儞偼13儕僢僩儖丄嵟崅弌椡偼440俫俹乮338倠倂乯丄嵟戝僩儖僋偼2300俶倣

偱偁傞丅揤慠僈僗乮俴俶俧乯偺棙梡棪偼75亾偱偁傝丄僄儞僕儞偺擬岠棪偼丄僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞偵斾傋

偰丄30乣40亾崅偔丄俠俷俀攔弌検偼僨傿乕僛儖僩儔僢僋偵斾傋偰10亾嶍尭偡傞偙偲偑偱偒傞偲偺偙偲丅傑偨丄昅幰偑偙

傟傑偱愢柧偟偰偒偨傛偆偵丄憱峴拞偵揤慠僈僗乮俴俶俧乯傪巊偄壥偨偟偨応崌偵偼丄寉桘偺傒偱憱峴偡傞偙偲傕壜擻偱

偁傞丅2011擭偵偼100戜掱搙傪僆儔儞僟丄僀僊儕僗丄僗僂僃乕僨儞偱斕攧偡傞梊掕偱丄俉寧偐傜惗嶻偑奐巒偝傟傞偲偺

偙偲偩丅崱屻丄2擭掱搙偱丄墷廈偺俇乣俉秿憘艛N娫400戜掱搙偺斕攧偑梊掕偝傟偰偄傞傛偆偩丅

乮弌揟丗http://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.aspx?

pubid=10743乯偟偨丅偦偺敪昞偵傛傞偲丄僄儞僕儞偼13儕僢僩儖丄嵟崅弌椡偼440俫俹乮338倠倂乯丄嵟戝僩儖僋偼2300俶倣

偱偁傞丅揤慠僈僗乮俴俶俧乯偺棙梡棪偼75亾偱偁傝丄僄儞僕儞偺擬岠棪偼丄僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞偵斾傋

偰丄30乣40亾崅偔丄俠俷俀攔弌検偼僨傿乕僛儖僩儔僢僋偵斾傋偰10亾嶍尭偡傞偙偲偑偱偒傞偲偺偙偲丅傑偨丄昅幰偑偙

傟傑偱愢柧偟偰偒偨傛偆偵丄憱峴拞偵揤慠僈僗乮俴俶俧乯傪巊偄壥偨偟偨応崌偵偼丄寉桘偺傒偱憱峴偡傞偙偲傕壜擻偱

偁傞丅2011擭偵偼100戜掱搙傪僆儔儞僟丄僀僊儕僗丄僗僂僃乕僨儞偱斕攧偡傞梊掕偱丄俉寧偐傜惗嶻偑奐巒偝傟傞偲偺

偙偲偩丅崱屻丄2擭掱搙偱丄墷廈偺俇乣俉秿憘艛N娫400戜掱搙偺斕攧偑梊掕偝傟偰偄傞傛偆偩丅

|

|

|

|

丂場傒偵丄儃儖儃丒僩儔僢僋僗偑巗斕偡傞戝宆俢俢俥僩儔僢僋偼丄揤慠僈僗傪媼婥娗撪偵暚幩偡傞曽幃偺俢俢俥僄儞僕儞

偱偁傞丅偙偺儃儖儃丒僩儔僢僋僗偺戝宆俢俢俥僩儔僢僋偲摨偠媼婥娗撪暚幩幃偺俢俢俥僄儞僕儞傪搵嵹偟偨僩儔僢僋偺僄儞

僕儞惈擻偲攔弌僈僗帋尡寢壥偵偮偄偰偼丄昅幰偼丄2000擭5寧偺帺摦幵媄弍夛偺島墘夛偱榑暥傪敪昞偟偨丅偦偺

榑暥偼丄帺摦幵媄弍夛妛弍島墘夛慜嶞廤No.71-00乮2000擭5寧乯 乽323丂拞宆僩儔僢僋梡ECOS-DDF丂揤慠

僈僗僄儞僕儞偺奐敪丂乿乮20005001乯 偱偁傞丅偙偺傛偆偵丄昅幰偼10擭埲忋傕慜偐傜丄俢俢俥僩儔僢僋偺桳梡惈傪慽

偊偰偒偨丅偦偟偰丄2008擭12寧9擔偵DDF僩儔僢僋偺偙偺儁乕僕傪捛壛偟丄戝宆俢俢俥僩儔僢僋偺憗婜幚梡壔偺昁梫惈傪

傾僺乕儖偟偰偒偨偮傕傝偩丅偟偐偟側偑傜丄偙傟傑偱丄擔杮偺妛幰丒愱栧壠傗僩儔僢僋儊乕僇偐傜偼昅幰偑悇彠偡傞戝

宆俢俢俥僩儔僢僋傪椻偨偔柍帇偝傟偰偒偨偺偱偁傞丅

偱偁傞丅偙偺儃儖儃丒僩儔僢僋僗偺戝宆俢俢俥僩儔僢僋偲摨偠媼婥娗撪暚幩幃偺俢俢俥僄儞僕儞傪搵嵹偟偨僩儔僢僋偺僄儞

僕儞惈擻偲攔弌僈僗帋尡寢壥偵偮偄偰偼丄昅幰偼丄2000擭5寧偺帺摦幵媄弍夛偺島墘夛偱榑暥傪敪昞偟偨丅偦偺

榑暥偼丄帺摦幵媄弍夛妛弍島墘夛慜嶞廤No.71-00乮2000擭5寧乯 乽323丂拞宆僩儔僢僋梡ECOS-DDF丂揤慠

僈僗僄儞僕儞偺奐敪丂乿乮20005001乯 偱偁傞丅偙偺傛偆偵丄昅幰偼10擭埲忋傕慜偐傜丄俢俢俥僩儔僢僋偺桳梡惈傪慽

偊偰偒偨丅偦偟偰丄2008擭12寧9擔偵DDF僩儔僢僋偺偙偺儁乕僕傪捛壛偟丄戝宆俢俢俥僩儔僢僋偺憗婜幚梡壔偺昁梫惈傪

傾僺乕儖偟偰偒偨偮傕傝偩丅偟偐偟側偑傜丄偙傟傑偱丄擔杮偺妛幰丒愱栧壠傗僩儔僢僋儊乕僇偐傜偼昅幰偑悇彠偡傞戝

宆俢俢俥僩儔僢僋傪椻偨偔柍帇偝傟偰偒偨偺偱偁傞丅

丂偦偺堦曽偱丄擔杮偺妛幰丒愱栧壠偼丄偙傟傑偱寉桘僨傿乕僛儖傛傝傕揤慠僈僗僄僱儖僊乕帒尮傪30亾傕懡偔楺旓偡

傞乽僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞傪搵嵹偟偨僩儔僢僋乿傗乽揤慠僈僗偐傜崌惉偝傟傞俢俵俤傪擱椏偲偡傞俢俵俤僩儔

僢僋乿傪擬怱偺悇彠偝傟偰偒偨偺偱偁傞丅偙偺傛偆偵丄乽僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞傪搵嵹偟偨僩儔僢僋乿傗乽揤

慠僈僗偐傜崌惉偝傟傞俢俵俤傪擱椏偲偡傞俢俵俤僩儔僢僋乿偺Well-to-Wheel偺擬岠棪偼丄乽寉桘僨傿乕僛儖僩儔僢僋乿傗

乽DDF僩儔僢僋乿傛傝傕30亾掱搙傕擬岠棪偺楎傞摿惈偑偁傞偙偲偼廃抦偺帠幚偱偁傞丅昅幰偺儂乕儉儁乕僕揤慠僈僗

偐傜崌惉偺DME偲GTL偼丄僩儔僢僋梡擱椏偵晄揔傗DDF塣揮偲僨傿乕僛儖塣揮偺慖戰偑壜擻側俢俢俥戝宆僩儔僢僋 偱

傕偦偺偙偲傪徻弎偟偰偄傞丅傑偨丄慜弎偺儃儖儃偺儂乕儉儁乕僕偵偍偄偰傕丄僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞傪

搵嵹偟偨僩儔僢僋偼丄摨偠揤慠僈僗傪擱椏偲偟偰偄傞俢俢俥僄儞僕儞搵嵹偺僩儔僢僋傛傝傕30亾埲忋傕擬岠棪偑楎傞偙偲

偑婰嵹偝傟偰偄傞丅

傞乽僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞傪搵嵹偟偨僩儔僢僋乿傗乽揤慠僈僗偐傜崌惉偝傟傞俢俵俤傪擱椏偲偡傞俢俵俤僩儔

僢僋乿傪擬怱偺悇彠偝傟偰偒偨偺偱偁傞丅偙偺傛偆偵丄乽僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞傪搵嵹偟偨僩儔僢僋乿傗乽揤

慠僈僗偐傜崌惉偝傟傞俢俵俤傪擱椏偲偡傞俢俵俤僩儔僢僋乿偺Well-to-Wheel偺擬岠棪偼丄乽寉桘僨傿乕僛儖僩儔僢僋乿傗

乽DDF僩儔僢僋乿傛傝傕30亾掱搙傕擬岠棪偺楎傞摿惈偑偁傞偙偲偼廃抦偺帠幚偱偁傞丅昅幰偺儂乕儉儁乕僕揤慠僈僗

偐傜崌惉偺DME偲GTL偼丄僩儔僢僋梡擱椏偵晄揔傗DDF塣揮偲僨傿乕僛儖塣揮偺慖戰偑壜擻側俢俢俥戝宆僩儔僢僋 偱

傕偦偺偙偲傪徻弎偟偰偄傞丅傑偨丄慜弎偺儃儖儃偺儂乕儉儁乕僕偵偍偄偰傕丄僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞傪

搵嵹偟偨僩儔僢僋偼丄摨偠揤慠僈僗傪擱椏偲偟偰偄傞俢俢俥僄儞僕儞搵嵹偺僩儔僢僋傛傝傕30亾埲忋傕擬岠棪偑楎傞偙偲

偑婰嵹偝傟偰偄傞丅

丂偙偺傛偆偵丄乽僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞偺戝宆僩儔僢僋乿傗乽俢俵俤僩儔僢僋乿偺Well-to-Wheel偺擬岠棪偑

乽寉桘僨傿乕僛儖僩儔僢僋乿傗乽DDF僩儔僢僋乿傛傝傕30亾掱搙傕楎偭偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄擔杮偺堦晹偺妛幰丒愱栧

壠偼丄寉桘傛傝傕僄僱儖僊乕岠棪偑俁侽亾傕楎傞俢俵俤傪悇彠偡傞婡夿妛夛偺媈栤偺儁乕僕偱愢柧偟偰偄傞傛偆偵丄

乽僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞偺戝宆僩儔僢僋乿傗乽俢俵俤僩儔僢僋乿偑彨棃偺乽扙愇桘乿傪幚尰偡傞愭恑揑側僩儔

僢僋偲偟偰徿巀偟丄偙傟傑偱惙傫偵悇彠偟偰偄偨偺偱偁傞丅

乽寉桘僨傿乕僛儖僩儔僢僋乿傗乽DDF僩儔僢僋乿傛傝傕30亾掱搙傕楎偭偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄擔杮偺堦晹偺妛幰丒愱栧

壠偼丄寉桘傛傝傕僄僱儖僊乕岠棪偑俁侽亾傕楎傞俢俵俤傪悇彠偡傞婡夿妛夛偺媈栤偺儁乕僕偱愢柧偟偰偄傞傛偆偵丄

乽僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞偺戝宆僩儔僢僋乿傗乽俢俵俤僩儔僢僋乿偑彨棃偺乽扙愇桘乿傪幚尰偡傞愭恑揑側僩儔

僢僋偲偟偰徿巀偟丄偙傟傑偱惙傫偵悇彠偟偰偄偨偺偱偁傞丅

丂偲偙傠偑丄儃儖儃偼丄2011擭5寧31擔偵僩儔僢僋儊乕僇偲偟偰偼悽奅偱巒傔偰挿嫍棧桝憲岦偗偺戝宆俢俢俥僩儔僢僋偺

敪攧傪敪昞偟丄8寧偐傜戝宆俢俢俥僩儔僢僋偺巗斕傪奐巒偟偨偺偩丅偙偺偙偲偼丄DDF僩儔僢僋傪巊梡偟偰壿暔桝憲傪峴

偭偨応崌偵偼丄乽僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞偺戝宆僩儔僢僋乿傗乽俢俵俤僩儔僢僋乿傪巊梡偟偰壿暔桝憲傪峴偭偨

応崌偵斾妑偟偰丄揤慠僈僗偺僄僱儖僊乕帒尮傪30亾掱搙傕桳岠偵棙梡偱偒傞偙偲偑儃儖儃偵傛偭偰尰幚壔偝傟偨偺

偱偁傞丅偦偟偰丄DDF僩儔僢僋傛傝Well-to-Wheel偺擬岠棪偑30亾掱搙傕楎傞乽僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞偺

戝宆僩儔僢僋乿傗乽俢俵俤僩儔僢僋乿傪悇彠偡傞偙偲偼丄乽扙愇桘乿偺娤揰偐傜傕嬾偺崪捀偱偁傞偙偲傪丄懡偔偺恖偵抦傜偟

傔傞偙偲偵側偭偨偺偱偁傞丅

敪攧傪敪昞偟丄8寧偐傜戝宆俢俢俥僩儔僢僋偺巗斕傪奐巒偟偨偺偩丅偙偺偙偲偼丄DDF僩儔僢僋傪巊梡偟偰壿暔桝憲傪峴

偭偨応崌偵偼丄乽僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞偺戝宆僩儔僢僋乿傗乽俢俵俤僩儔僢僋乿傪巊梡偟偰壿暔桝憲傪峴偭偨

応崌偵斾妑偟偰丄揤慠僈僗偺僄僱儖僊乕帒尮傪30亾掱搙傕桳岠偵棙梡偱偒傞偙偲偑儃儖儃偵傛偭偰尰幚壔偝傟偨偺

偱偁傞丅偦偟偰丄DDF僩儔僢僋傛傝Well-to-Wheel偺擬岠棪偑30亾掱搙傕楎傞乽僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞偺

戝宆僩儔僢僋乿傗乽俢俵俤僩儔僢僋乿傪悇彠偡傞偙偲偼丄乽扙愇桘乿偺娤揰偐傜傕嬾偺崪捀偱偁傞偙偲傪丄懡偔偺恖偵抦傜偟

傔傞偙偲偵側偭偨偺偱偁傞丅

丂偙偺儃儖儃偺戝宆俢俢俥僩儔僢僋偺敪攧忣曬傪抦偭偨擔杮偺僨傿乕僛儖娭學偺妛幰丒愱栧壠偼丄婛偵偝偧偐偟嬃偐

傟偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅偙傟偵傛偭偰丄擔杮偺妛幰丒愱栧壠偼丄戝宆俢俢俥僩儔僢僋傪柍帇偡傞怱偺嫆傝偳偙傠傪幐

偄丄屗榝偄傪姶偠偰偄傞偺偱偼側偄偐偲悇嶡偝傟傞丅乽僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞偺戝宆僩儔僢僋乿傗乽俢俵俤

僩儔僢僋乿傪擬怱偵悇彠偟偰偄傞妛幰丒愱栧壠偼丄儃儖儃偑揤慠僈僗傪擱椏偲偡傞俢俢俥僩儔僢僋偺巗斕傪奐巒偟偨偙偲

偵傛偭偰丄悢擭慜偺嬥梈婋婡偺儕乕儅儞僔儑僢僋側傜偸乽儃儖儃 僔儑僢僋乿偲傕屇傋偦偆側徴寕傪庴偗偨傕偺偲悇嶡偝

傟傞丅壥偨偟偰丄擔杮偺僨傿乕僛儖娭學偺妛幰丒愱栧壠傗僩儔僢僋儊乕僇偼丄偙傟偐傜傕婃側偵俢俢俥僩儔僢僋傪柍帇偟

懕偗傞曽恓傪屌帩偝傟傞偺偱偁傠偆偐丅偦傟偲傕丄偙傟傑偱偺俢俢俥僩儔僢僋傪栙嶦偡傞曽恓傪戝揮姺偟丄埲慜偺偙偲

傪姰慡偵朰傟嫀偭偨偐偺傛偆偵丄壗怘傢偸婄偱愊嬌揑偵俢俢俥僩儔僢僋傪徿巀偟巒傔傞偺偱偁傠偆偐丅

傟偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅偙傟偵傛偭偰丄擔杮偺妛幰丒愱栧壠偼丄戝宆俢俢俥僩儔僢僋傪柍帇偡傞怱偺嫆傝偳偙傠傪幐

偄丄屗榝偄傪姶偠偰偄傞偺偱偼側偄偐偲悇嶡偝傟傞丅乽僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞偺戝宆僩儔僢僋乿傗乽俢俵俤

僩儔僢僋乿傪擬怱偵悇彠偟偰偄傞妛幰丒愱栧壠偼丄儃儖儃偑揤慠僈僗傪擱椏偲偡傞俢俢俥僩儔僢僋偺巗斕傪奐巒偟偨偙偲

偵傛偭偰丄悢擭慜偺嬥梈婋婡偺儕乕儅儞僔儑僢僋側傜偸乽儃儖儃 僔儑僢僋乿偲傕屇傋偦偆側徴寕傪庴偗偨傕偺偲悇嶡偝

傟傞丅壥偨偟偰丄擔杮偺僨傿乕僛儖娭學偺妛幰丒愱栧壠傗僩儔僢僋儊乕僇偼丄偙傟偐傜傕婃側偵俢俢俥僩儔僢僋傪柍帇偟

懕偗傞曽恓傪屌帩偝傟傞偺偱偁傠偆偐丅偦傟偲傕丄偙傟傑偱偺俢俢俥僩儔僢僋傪栙嶦偡傞曽恓傪戝揮姺偟丄埲慜偺偙偲

傪姰慡偵朰傟嫀偭偨偐偺傛偆偵丄壗怘傢偸婄偱愊嬌揑偵俢俢俥僩儔僢僋傪徿巀偟巒傔傞偺偱偁傠偆偐丅

丂傕偭偲傕丄偙傟傑偱揤慠僈僗僄僱儖僊乕帒尮傪楺旓偡傞乽僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞傪搵嵹偟偨僩儔僢僋乿傗

乽揤慠僈僗偐傜崌惉偝傟傞俢俵俤傪擱椏偲偡傞俢俵俤僩儔僢僋乿傪擬怱偺悇彠偝傟偰偒偨妛幰丒愱栧壠偲塢偊偳傕丄忢幆

偺偁傞恖払偱偁傟偽丄揤慠僈僗僄僱儖僊乕帒尮傪桳岠偵妶梡偱偒傞戝宆DDF僩儔僢僋偺巗斕偑奐巒偝傟偨尰嵼偱

偼丄偙傟傑偱偺傛偆偵乽僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞偺僩儔僢僋乿傗乽俢俵俤僩儔僢僋乿傪奐敪懀恑傪慽偊傞妛幰丒

愱栧壠偼丄偙傟偐傜偼壒嵐懣傕柍偔傂偭偦傝偲巔傪徚偟偰峴偔偺偱偼側偄偐偲丄昅幰偵偼巚偊傞偑丄擛壗側傕偺偱偁

傠偆偐丅

乽揤慠僈僗偐傜崌惉偝傟傞俢俵俤傪擱椏偲偡傞俢俵俤僩儔僢僋乿傪擬怱偺悇彠偝傟偰偒偨妛幰丒愱栧壠偲塢偊偳傕丄忢幆

偺偁傞恖払偱偁傟偽丄揤慠僈僗僄僱儖僊乕帒尮傪桳岠偵妶梡偱偒傞戝宆DDF僩儔僢僋偺巗斕偑奐巒偝傟偨尰嵼偱

偼丄偙傟傑偱偺傛偆偵乽僗僷乕僋僾儔僌幃揤慠僈僗僄儞僕儞偺僩儔僢僋乿傗乽俢俵俤僩儔僢僋乿傪奐敪懀恑傪慽偊傞妛幰丒

愱栧壠偼丄偙傟偐傜偼壒嵐懣傕柍偔傂偭偦傝偲巔傪徚偟偰峴偔偺偱偼側偄偐偲丄昅幰偵偼巚偊傞偑丄擛壗側傕偺偱偁

傠偆偐丅

丂傑偨丄僗僂僃乕僨儞偺儃儖儃丒僩儔僢僋僗偑挿嫍棧桝憲岦偗偺戝宆俢俢俥僩儔僢僋傪敪攧偟偨偙偲偐傜丄愄偐傜墷暷媄

弍傪悞攓偟偰巭傑側偄擔杮偺妛幰丒愱栧壠偼丄懄崗丄戝宆俢俢俥僩儔僢僋偺怣曭幰偵廆巪懼偊偡傞壜擻惈偑峫偊傜傟

傞丅偦傟偼丄擔杮恖偵偼丄乽僶僗偵忔傝抶傟傞側両乿偲捈偖偵嫼敆娤擮偵懆傢傟堈偄恖偑懡偄傛偆偵巚傢傟傞偐傜

偩丅傑偨丄媄弍撪梕偺桪楎傪帺傜偺巚峫偵傛偭偰崌棟惈傪捛媮偟偰敾抐偡傞偺偱偼側偔丄晅榓棆摨偟偰堄尒偺庡挘

傪偡傞傛偆側妛幰丒愱栧壠偑悢懡偔懚嵼偡傞偙偲傕丄偦偺尨場偲巚偊傞偨傔偩丅

弍傪悞攓偟偰巭傑側偄擔杮偺妛幰丒愱栧壠偼丄懄崗丄戝宆俢俢俥僩儔僢僋偺怣曭幰偵廆巪懼偊偡傞壜擻惈偑峫偊傜傟

傞丅偦傟偼丄擔杮恖偵偼丄乽僶僗偵忔傝抶傟傞側両乿偲捈偖偵嫼敆娤擮偵懆傢傟堈偄恖偑懡偄傛偆偵巚傢傟傞偐傜

偩丅傑偨丄媄弍撪梕偺桪楎傪帺傜偺巚峫偵傛偭偰崌棟惈傪捛媮偟偰敾抐偡傞偺偱偼側偔丄晅榓棆摨偟偰堄尒偺庡挘

傪偡傞傛偆側妛幰丒愱栧壠偑悢懡偔懚嵼偡傞偙偲傕丄偦偺尨場偲巚偊傞偨傔偩丅

丂偦偺偨傔丄嬤偄彨棃丄擔杮偺僨傿乕僛儖娭學偺妛幰丒愱栧壠傗僩儔僢僋儊乕僇偼丄乽愊嬌揑偵戝宆俢俢俥僩儔僢僋傪徿

巀偟巒傔傞乿偙偲偵丄戝偒偔懬傪愗傞壜擻惈傕偁傝偦偆偩丅傕偭偲傕丄偦偺応崌偺尵偄憪偲偟偰丄乽俢俢俥僄儞僕儞偺桳梡

惈偼愄偐傜廫暘偵彸抦偟偰偄偨偑丄偙傟傑偱偼偦偺摿惈偑惗偐偝傟傞帪戙偱偼偐偭偨丅偟偐偟丄嵟嬤偱偼俠俷俀嶍

尭偲扙愇桘偑廳梫帇偝傟傞傛偆偵側偭偨偺偱丄俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺摿惈傪廫擇暘偵敪婗偱偒傞帪戙偑摓棃偟偨乿偲

敀乆偟偔庡挘傪巒傔傞傛偆偵巚偊傞偺偱偁傞丅枩偑堦偱傕丄壖偵偦偆側傟偽丄傢偑崙偺戝宆僩儔僢僋偺暘栰偵偍偄偰丄

戝宆俢俢俥僩儔僢僋偵傛傞乽俠俷俀嶍尭乿偲乽扙愇桘乿偑悇恑偝傟傞偙偲偵側傝丄戝偄偵岲傑偟偄偙偲偱偼側偄偐偲巚偭偰偄

傞丅

巀偟巒傔傞乿偙偲偵丄戝偒偔懬傪愗傞壜擻惈傕偁傝偦偆偩丅傕偭偲傕丄偦偺応崌偺尵偄憪偲偟偰丄乽俢俢俥僄儞僕儞偺桳梡

惈偼愄偐傜廫暘偵彸抦偟偰偄偨偑丄偙傟傑偱偼偦偺摿惈偑惗偐偝傟傞帪戙偱偼偐偭偨丅偟偐偟丄嵟嬤偱偼俠俷俀嶍

尭偲扙愇桘偑廳梫帇偝傟傞傛偆偵側偭偨偺偱丄俢俢俥戝宆僩儔僢僋偺摿惈傪廫擇暘偵敪婗偱偒傞帪戙偑摓棃偟偨乿偲

敀乆偟偔庡挘傪巒傔傞傛偆偵巚偊傞偺偱偁傞丅枩偑堦偱傕丄壖偵偦偆側傟偽丄傢偑崙偺戝宆僩儔僢僋偺暘栰偵偍偄偰丄

戝宆俢俢俥僩儔僢僋偵傛傞乽俠俷俀嶍尭乿偲乽扙愇桘乿偑悇恑偝傟傞偙偲偵側傝丄戝偄偵岲傑偟偄偙偲偱偼側偄偐偲巚偭偰偄

傞丅

丂偲偙傠偱丄儃儖儃偼丄僩儔僢僋儊乕僇偲偟偰偼悽奅偱巒傔偰戝宆俢俢俥僩儔僢僋偺巗斕傪奐巒偟偨偑丄巆擮側偙偲偵丄偙

偺儃儖儃偺戝宆俢俢俥僩儔僢僋丒僩儔僋僞偵搵嵹偝傟偨僄儞僕儞偼丄媽幃偺媄弍偲傕塢偊傞媧婥娗撪暚幩幃偺俢俢俥僄儞

僕儞偱偁傞丅堦曽丄偙偺媽幃偺媧婥娗撪暚幩幃俢俢俥僄儞僕儞偺惈擻傪峏偵岦忋偱偒傞怴偟偄媄弍偑婛偵悽偺拞偵

懚嵼偟偰偍傝丄偦傟偑揤慠僈僗傪僔儕儞僟撪偵捈愙暚幩偡傞捈暚幃俢俢俥僄儞僕儞偱偁傞丅偙偺捈暚幃俢俢俥僄儞僕儞

偼丄媧婥娗撪暚幩幃俢俢俥僄儞僕儞偵斾傋丄俢俢俥僄儞僕儞偵偲偭偰廳梫側梫慺偱偁傞乽攔弌僈僗惈擻偺岦忋乿傗乽揤

慠僈僗乮俴俶俧丄俠俶俧乯偺巊梡妱崌傪岦忋乿偱偒傞偙偲偑摿挜偱偁傞丅

偺儃儖儃偺戝宆俢俢俥僩儔僢僋丒僩儔僋僞偵搵嵹偝傟偨僄儞僕儞偼丄媽幃偺媄弍偲傕塢偊傞媧婥娗撪暚幩幃偺俢俢俥僄儞

僕儞偱偁傞丅堦曽丄偙偺媽幃偺媧婥娗撪暚幩幃俢俢俥僄儞僕儞偺惈擻傪峏偵岦忋偱偒傞怴偟偄媄弍偑婛偵悽偺拞偵

懚嵼偟偰偍傝丄偦傟偑揤慠僈僗傪僔儕儞僟撪偵捈愙暚幩偡傞捈暚幃俢俢俥僄儞僕儞偱偁傞丅偙偺捈暚幃俢俢俥僄儞僕儞

偼丄媧婥娗撪暚幩幃俢俢俥僄儞僕儞偵斾傋丄俢俢俥僄儞僕儞偵偲偭偰廳梫側梫慺偱偁傞乽攔弌僈僗惈擻偺岦忋乿傗乽揤

慠僈僗乮俴俶俧丄俠俶俧乯偺巊梡妱崌傪岦忋乿偱偒傞偙偲偑摿挜偱偁傞丅

丂偟偨偑偭偰丄壖偵丄擔杮偱戝宆俢俢俥僩儔僢僋偑奐敪偝傟傞偺偱偁傟偽丄儃儖儃偺媧婥娗撪暚幩幃偺俢俢俥僄

儞僕儞傪搵嵹偟偨戝宆俢俢俥僩儔僢僋傛傝傕桪傟偨惈擻傪帩偮捈暚幃俢俢俥僄儞僕儞傪搵嵹偟偨戝宆俢俢俥僩儔僢

僋丒僩儔僋僞傪惀旕偲傕憗婜偵幚梡壔偟偰梸偟偄偲偙傠偩丅偦偟偰丄偙偺戝宆俢俢俥僩儔僢僋丒僩儔僋僞偵偼丄昅幰偑採

埬偡傞捈暚幃DDF僄儞僕儞乮摿嫋岞奐2008-51121乯偺媄弍傪嵦梡偟偰梸偟偄傕偺偩丅偦偺応崌偵偼丄戝宆俢俢俥僩儔僢

僋丒僩儔僋僞偼丄捈暚幃俢俢俥僄儞僕儞傪搵嵹偟偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄乽僨傿乕僛儖憱峴乿偲乽俢俢俥憱峴乿偲偺擟堄偺憱

峴儌乕僪傪慖戰偟偰塣峴偱偒傞傛偆偵側傞偺偱偁傞丅丂壗偼偲傕偁傟丄傢偑崙偺僨傿乕僛儖娭學偺妛幰丒愱栧壠傗僩儔

僢僋儊乕僇偺戝偄側傞寬摤偑婜懸偝傟傞偲偙傠偱偁傞丅

儞僕儞傪搵嵹偟偨戝宆俢俢俥僩儔僢僋傛傝傕桪傟偨惈擻傪帩偮捈暚幃俢俢俥僄儞僕儞傪搵嵹偟偨戝宆俢俢俥僩儔僢

僋丒僩儔僋僞傪惀旕偲傕憗婜偵幚梡壔偟偰梸偟偄偲偙傠偩丅偦偟偰丄偙偺戝宆俢俢俥僩儔僢僋丒僩儔僋僞偵偼丄昅幰偑採

埬偡傞捈暚幃DDF僄儞僕儞乮摿嫋岞奐2008-51121乯偺媄弍傪嵦梡偟偰梸偟偄傕偺偩丅偦偺応崌偵偼丄戝宆俢俢俥僩儔僢

僋丒僩儔僋僞偼丄捈暚幃俢俢俥僄儞僕儞傪搵嵹偟偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄乽僨傿乕僛儖憱峴乿偲乽俢俢俥憱峴乿偲偺擟堄偺憱

峴儌乕僪傪慖戰偟偰塣峴偱偒傞傛偆偵側傞偺偱偁傞丅丂壗偼偲傕偁傟丄傢偑崙偺僨傿乕僛儖娭學偺妛幰丒愱栧壠傗僩儔

僢僋儊乕僇偺戝偄側傞寬摤偑婜懸偝傟傞偲偙傠偱偁傞丅

丂忋婰杮暥拞偱岆傝摍偑偛偞偄傑偟偨傜丄儊乕儖摍偵偰偛巜揈壓偝偄傑偣丅傑偨丄媈栤揰丄偛幙栤丄屼姶憐摍丄偳偺

傛偆側帠暱偱傕寢峔偱偡丅娬嫃恖埗偰偵儊乕儖傪偍憲傝偄偨偩偗傟偽丄弌棃傞斖埻偱懳墳偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅

傛偆側帠暱偱傕寢峔偱偡丅娬嫃恖埗偰偵儊乕儖傪偍憲傝偄偨偩偗傟偽丄弌棃傞斖埻偱懳墳偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅

|