�Ջ��l�̃A�C�f�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂��@�@�T�C�g�}�b�v

�ŏI�X�V���F2012�N5��24��

|

�P�D��^�g���b�N�̒E�Ζ��ɂ́A�y���Ɠ����̃G�l���M�[�����iWell-to-Wheel�j�̔R�����K�{

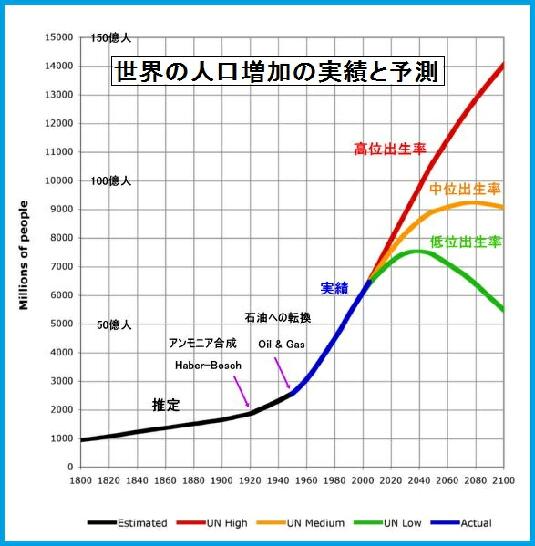

�@�}�P�́A���E�̖��c�����ƐΖ����Y�̎��тƏ����̗\�z���Ɏ��������̂ł���B���̐}�P�ł́A���E�̐Ζ����Y��

�s�[�N�́A2008�N���̗\�z�ƂȂ��Ă���B���ہA�}�Q�Ɏ������ʂ�A2008�N�̐��E�̐Ζ��i�������j���Y�̓s�[�N���}��

����B

�@���͂Ƃ�����A�}�P�Ɏ������悤�ɁA���݂̖��c����̐��Y�ʂ̌����ƐV�������c�������E�J������鐔�̐�ׂ肪

�\�z����邽�߁A����̐��E�̐Ζ����Y�������̈�r�����ǂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl������B���̂悤�ɁA�Ζ��i��

�����j���Y�̃s�[�N�̎�����}���Ă��܂����A����̐��E�̐Ζ����Y�ʂ͊m���Ɍ�����������Ɨ\�z�����B���̂�

�߂��߁A�߂������ɂ́A�Ζ��s���̎���̓������ԈႢ�Ȃ�����������̂Ɨ\�z�����B���̂��߁A���݂̐��E�̖w

�ǑS�Ă̑�^�g���b�N�ɂ́A�R���Ɍy�����g�p����Ă���ł���B���̂��߁A���E���̑g�D�E�c�́E�����@�֓���

�́A��^�g���b�N�̒E�Ζ����\�ɂ���Z�p�̌���������Ɏ��{����Ă���悤���B

�@����@�}�R�Ɏ������悤�ɁA���݂ł͐��E�̐l���́A70���l�ɋ߂��܂ő������Ă��Ă���A����A�X�ɑ������邱�Ƃ�

�\�z����Ă���B���̈���A�}�S�Ɏ����������ɂ��ƁA���E�̃G�l���M�[�̑S���Y�ʂ́A2020�N���Ƀs�[�N�ɂȂ���

���܂��悤���B�����āA���̌�ɂ͐l�ނ��m�ۂł���G�l���M�[�̑��ʂ́A�������Ă������̂Ɛ�������Ă���B��������

�āA����͍X�Ȃ�l�������ɂ��G�l���M�[���v�����傷��ɂ�������炸�A�n����̗��p�\�ȃG�l���M�[����

�̌͊����i�s���鎞��ɓ˓����悤�Ƃ��Ă���̂ł���B���̂悤�ȏ���A�߂������A�G�l���M�[�s�������݉���

��Ɗ뜜����Ă���B���̂悤�Ȍ���A�����̑�^�g���b�N�ɂ́A�ȃG�l���M�[������Q���R���̎g�p�����

�邱�Ƃ́A�N���l���Ă����R�̂��Ƃł���B

�@���̑S���E�̊e�G�l���M�[�̐��Y�� (����܂ł̎��тƏ����̗\�z�j�̐}�T������ƁA�Ζ��ȊO�̎�v�ȃG�l���M

�[�����ł���V�R�K�X��ΒY�̐��Y�́A2008�N�̐Ζ����Y�̃s�[�N����20�N���x�̒x�ꂽ2025�N�t�߂ɂ����āA�s

�[�N���}�������ł���B���̂悤�ɁA�Ζ��A�V�R�K�X����ѐΒY�̒n����̎�v�ȃG�l���M�[�����́A���ݎႵ���͋�

�������ɐ��Y�ʂ̃s�[�N���}���Ă��܂��ł���B���������āA�G�l���M�[�����̌͊����뜜����錻�݂ɂ�����

�́A�����I�ɑ�^�g���b�N�̔R����Ζ��ȊO�̒E�Ζ��R���ɓ]������ɂ��Ă��A��^�g���b�N�ɂ�����E�Ζ��R����

Well-to-Wheel�̃G�l���M�[���������݂̌y���f�B�[�[���g���b�N��Well-to-Wheel�̃G�l���M�[�����ɔ�r���ē���

�ȏ�̃G�l���M�[�������m�ۂ��ׂ����Ƃ́A�N�̖ڂɂ��^���̖������Ƃ��B

�@���̂悤�ɁA�S���E������ƁA����̍X�Ȃ�l�������ɂ��G�l���M�[���v�����傷��ɂ�������炸�A�n�����

���p�\�ȃG�l���M�[�����̌͊����i�s���鎞��ɓ˓����悤���Ă���̂ł���B���ɁA�Ζ���2008�N���ɐ��Y�̃s

�[�N���}�������߁A���Y�ʂ������������Ă���B���̂��߁A�R���̂قƂ�ǂ�Ζ��Ɉˑ����Ă����^�g���b�N�ɂ���

�Ă͑��}�ɔR���̒E�Ζ���}��Ȃ���A�~���ȃg���b�N�ɂ��~���ȕ����ɑ傫�Ȏx��𗈂������ƂɂȂ鋰�ꂪ

����B���̂悤�ɁA�n����̗��p�\�ȃG�l���M�[�����̌͊����i�s���鎞��ɂ����đ�^�g���b�N�̒E�Ζ���}��

���߂ɂ́A���s�̌y���f�B�[�[���̑�^�g���b�N�Ɠ�����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[�������m�ۂ��Ȃ���E�Ζ�����

�\�ɂ����^�g���b�N�����p������K�v������B

�Q�DDME�i�W���`���G�[�e���j�̓G�l���M�[������Q��錇�ׂ̂���g���b�N�p�̔R��

�@�}�U�Ɏ������悤�ɁADME�i�W���`���G�[�e���j�́A�V�R�K�X�A�ΒY���p�ނȂǂ̖؎��n�o�C�I�}�X�������K�X�iCO�AH

�Q���j�ɕς�����ɐG�}������p���ĉt�̒Y�����f�̍����R���ł���DME�AGTL�ACTL�����BTL����邱�Ƃ��\��

����B

�Q���j�ɕς�����ɐG�}������p���ĉt�̒Y�����f�̍����R���ł���DME�AGTL�ACTL�����BTL����邱�Ƃ��\��

����B

�@���āA����16�N11���@�g���^�����ԇ��@�݂��ُ�����́u�A���p�R����Well-to-Wheel�]���v�y���{�ɂ�����A��

�p�R�������iWell-to-Wheel�j�𒆐S�Ƃ����������ʃK�X�r�o�ʂɊւ��錤�����z�ɂ́A�V�R�K�X��o�C�I�}�X�i��

���n�`�b�v�j���琻������DME�̃G�l���M�[�����̒����f�[�^���ڍׂɋL�ڂ���Ă���B����ɂ��ƁA�\�P�Ɏ�����

�悤�ɁA���ᗰ���y���i�����̊ܗL����0.0001�������ȉ��j��Well-to-Tank�̃G�l���M�[������ 0.883 �ł���ALNG�i�t

���V�R�K�X�j��Well-to-Tank�̃G�l���M�[������ 0.858 �@�ł���̂ɑ��A�V�R�K�X���琻������DME��Well-to-Tank

�̃G�l���M�[������ 0.671 �̒Ⴂ�l�i��������̒l�j�ł���A�؎��n�`�b�v���琻������DME��Well-to-Tank�̃G�l��

�M�[������ 0.536 �̒Ⴂ�l�i��������̒l�j�ł���Ƃ̂��Ƃ��B���̂��߁A�����̃G�l���M�[�����̌͊����뜜����

�Ă��錻�݂ɂ����ẮA�G�l���M�[�����̘Q��邱�Ƃ́A�Љ�猵�����w�e�����ׂ��s�ׂł��邱�Ƃ͒N�����F

�߂邱�Ƃł���B���̂��߁A�y���E�V�R�K�X�i��LNG�ACNG�j����Well-to-Tank�̃G�l���M�[�������啝�ɗ��V�R�K

�X�R���ƃo�C�I�}�X�R���̉����DME����^�g���b�N�̔R���Ƃ��ẮA���炩�Ɍ��הR���ƍl������B�i�\�Q�Q�ƕ��j

�p�R�������iWell-to-Wheel�j�𒆐S�Ƃ����������ʃK�X�r�o�ʂɊւ��錤�����z�ɂ́A�V�R�K�X��o�C�I�}�X�i��

���n�`�b�v�j���琻������DME�̃G�l���M�[�����̒����f�[�^���ڍׂɋL�ڂ���Ă���B����ɂ��ƁA�\�P�Ɏ�����

�悤�ɁA���ᗰ���y���i�����̊ܗL����0.0001�������ȉ��j��Well-to-Tank�̃G�l���M�[������ 0.883 �ł���ALNG�i�t

���V�R�K�X�j��Well-to-Tank�̃G�l���M�[������ 0.858 �@�ł���̂ɑ��A�V�R�K�X���琻������DME��Well-to-Tank

�̃G�l���M�[������ 0.671 �̒Ⴂ�l�i��������̒l�j�ł���A�؎��n�`�b�v���琻������DME��Well-to-Tank�̃G�l��

�M�[������ 0.536 �̒Ⴂ�l�i��������̒l�j�ł���Ƃ̂��Ƃ��B���̂��߁A�����̃G�l���M�[�����̌͊����뜜����

�Ă��錻�݂ɂ����ẮA�G�l���M�[�����̘Q��邱�Ƃ́A�Љ�猵�����w�e�����ׂ��s�ׂł��邱�Ƃ͒N�����F

�߂邱�Ƃł���B���̂��߁A�y���E�V�R�K�X�i��LNG�ACNG�j����Well-to-Tank�̃G�l���M�[�������啝�ɗ��V�R�K

�X�R���ƃo�C�I�}�X�R���̉����DME����^�g���b�N�̔R���Ƃ��ẮA���炩�Ɍ��הR���ƍl������B�i�\�Q�Q�ƕ��j

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

���P�F�o�T�́A�u�A���p�R����Well-to-Wheel�]���v�y���{�ɂ�����A���p�R�������iWell-to-Wheel�j�𒆐S�Ƃ����������ʃK�X�r�o�ʂɊւ���

�������z�@����16�N11���@�g���^�����ԇ��@�݂��ُ����

���Q�F�o�T�́A�V�R�K�X��Ă�CNG��^�g���b�N�́A�d�ʎԔR���ɕs�K���̌��׃g���b�N�̃y�[�W

���R�F�o�T�́A�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W���ADDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N ����сA

�����ԋZ�p��w�p�u����O���WNo.71-00�i2000�N5���j �u323�@���^�g���b�N�pECOS-DDF�@�V�R�K�X�G���W���̊J���@�v�i20005001�j �i�咘�ҁF

�Γc)

�ȏ�̕\�Q�Ɏ������u�A���p�R����Well-to-Wheel�]���v�y���{�ɂ�����A���p�R�������iWell-to-Wheel�j�𒆐S�Ƃ�

���������ʃK�X�r�o�ʂɊւ��錤�����z�@����16�N11���@�g���^�����ԇ��@�݂��ُ�����̃f�[�^������ƁA

��^�g���b�N�̔R���ɓV�R�K�X�R����DME��p�����ꍇ�́A��^�g���b�N�Ɍy����p����ꍇ�ɔ�ׁA�G�l���M�[��

����3�Q���ȏ���Q��A���l�ɖ؎��n�`�b�v�n�o�C�I�}�X�R����DME��p�����ꍇ�́A��^�g���b�N�Ɍy����p����

�ꍇ�ɔ�ׁA�G�l���M�[�������U�T���ȏ���Q����邱�Ƃ��M���̂���g�D�E�c�̂̕���16�N�i��2003�N�j�̕�

�Ɍ��\����Ă���B���������āA�Ȏ����E�ȃG�l���M�[�����߂��Ă��錻�ݎЉ�ł́A�펯�̂���w�ҁE���Ƃ́A

����16�N�̎��_�ő�^�f�B�[�[���g���b�N�̔R���Ƃ���DME�����i�ł��邱�Ƃ𗝉����Ă��锤�ł���B

�@���̂悤�ɁA��^�g���b�N�̔R���ɓV�R�K�X�R���ƃo�C�I�}�X�R���̉����DME��p�����ꍇ�ł��A��^�g���b�N�Ɍy

����p����ꍇ�ɔ�ׁA�G�l���M�[�����𑽗ʂɘQ��Ă��܂����ׂ�����B����A��L�̕\�Q�Ɏ������悤�ɁA��^

�g���b�N�̃G���W����DDF�G���W���i�y�����Ό^�V�R�K�X�G���W���j���̗p�����ꍇ�ɂ́A�y����R���ɗp�����ꍇ�̑�

�^�g���b�N�Ɠ�����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[�����ő�^�g���b�N���^�s�ł���̂ł���B���̂��Ƃ́A�M�҂̘_���y��

���ԋZ�p��w�p�u����O���WNo.71-00�i2000�N5���j �u323�@���^�g���b�N�pECOS-DDF�@�V�R�K�X�G���W���̊J���@�v

�i20005001�j �i�咘�ҁF�Γc�j�z�ɂ����ĕ����P�R�N�i2000�N�j�Ɋ��ɔ��\���Ă��邱�Ƃ��B���̂��߁A���݂ł́A�V�R�K�X

�R���ƃo�C�I�}�X�R���̉����DME����^�g���b�N�̔R���Ƃ��Ă͎��i�ł��邱�Ƃ����ɔ������Ă������ADDF��^

�g���b�N�͏]���̌y���f�B�[�[����^�g���b�N�ɔ�ׂāu�E�Ζ��v�Ɓu��Y�f�i��CO2�̍팸�j�v�������ł��邱�Ƃ����Ɋm

�F�ł��Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA�����P�U�N�i��2003�N�j�̎��_�ɂ����āA��^�g���b�N�́u�E�Ζ��v����сu��Y�f

�i��CO2�̍팸�j�v�̎�i�Ƃ��ẮADME�����i�ł���ADDF�G���W���i��DDF�g���b�N�j�̋Z�p�ȊO�ɖ������Ƃ����ɖ���

���ƂȂ��Ă���B����ɂ�������炸�A�����P�U�N�i��2003�N�j�ȍ~���A�g���b�N�̏����R����DME�𐄏�����_���̔�

�\������ɍs���Ă���悤���B���̂��Ƃ́A�M�҂ɂ͕s�v�c�̎v���Ďd���̖������Ƃł���B

�R�D���{�@�B�w�2010�N5�����́uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ɂ�����^��_

�@���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j�Ɍf�ڂ���Ă���uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�ihttp://www.

jsme.or.jp/publish/kaisi/kai1005.htm�Q�Ɓj�̘_���ł́A�V�R�K�X�R����DME��Well-to-Wheel�̃G�l���M�[�������y

������30�������DME�������̗L�]�ȔR���ƌ��_�Â�����Ă���B�����ŁA���̌��_�̍����Ƙ_���W�J�ɑ傫�ȋ^

�₪���邽�߁A���{�@�B�w��ɂ��̋^��_���������B�������A���{�@�B�w��������ɍX�Ȃ�^��������

���̂ŁA�Ď���������Ƃ���A�����܂ꂽ�B���{�@�B�w��͑ސE�������G���W���Z�p���̕M�҂̂悤�ȓǎ҂ɑ�

�Ă͒m�����Â��Ƃ̗��R����A���{�@�B�w��Ɍf�ڂ���Ă���uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̍ŐV�̋Z�p���

�������ł��Ȃ��ƌ��ߕt���A�M�҂̍Ď�������ۂ����̂ł��낤���B����Ƃ��A���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.

113�AN0.1098�j�Ɍf�ڂ���Ă���uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�ɂ��Ă̕M�҂̍Ď���ɑ��Ă̓����ɋ����A���{

�@�B�w������ۂ��Ă���̂ł��낤���B���̂Ƃ���A�M�҂̍Ď���ɑ��A���{�@�B�w������ۂ��Ă�

�闝�R�́A�s���ł���B

jsme.or.jp/publish/kaisi/kai1005.htm�Q�Ɓj�̘_���ł́A�V�R�K�X�R����DME��Well-to-Wheel�̃G�l���M�[�������y

������30�������DME�������̗L�]�ȔR���ƌ��_�Â�����Ă���B�����ŁA���̌��_�̍����Ƙ_���W�J�ɑ傫�ȋ^

�₪���邽�߁A���{�@�B�w��ɂ��̋^��_���������B�������A���{�@�B�w��������ɍX�Ȃ�^��������

���̂ŁA�Ď���������Ƃ���A�����܂ꂽ�B���{�@�B�w��͑ސE�������G���W���Z�p���̕M�҂̂悤�ȓǎ҂ɑ�

�Ă͒m�����Â��Ƃ̗��R����A���{�@�B�w��Ɍf�ڂ���Ă���uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̍ŐV�̋Z�p���

�������ł��Ȃ��ƌ��ߕt���A�M�҂̍Ď�������ۂ����̂ł��낤���B����Ƃ��A���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.

113�AN0.1098�j�Ɍf�ڂ���Ă���uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�ɂ��Ă̕M�҂̍Ď���ɑ��Ă̓����ɋ����A���{

�@�B�w������ۂ��Ă���̂ł��낤���B���̂Ƃ���A�M�҂̍Ď���ɑ��A���{�@�B�w������ۂ��Ă�

�闝�R�́A�s���ł���B

�@���������A���{�@�B�w��́A��啪�삪�قȂ�S����ɍŐV�̋@�B�Z�p�̏�����邽�߂ɔz�z����Ă�

��̂ł���B���̔z�z�̎�|���l����ƁA�G���W�������łȂ�����ɂ������ł���悤�ɏ�����Ă��锤�ł���B�M

�҂͉ߋ��ɂR�O�N�߂��A�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̊J���Ɋւ�����o���̂��錳�G���W���Z�p���̒[����ł���

���A���́uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���̓��e���S�������ł��Ȃ��̂ł���B�\�Q�ɂ͕M�҂������ɋꂵ�ދL

�ړ��e�ɂ��Đ������Ă���̂ŁA���̘_���Ɋւ��ċ@�B�H�w�̖ʂ���l���č�����������Ƃ̉��߂��ł���ł���

�A����Ƃ����̓��e�����������������Ǝv���Ă�����B

��̂ł���B���̔z�z�̎�|���l����ƁA�G���W�������łȂ�����ɂ������ł���悤�ɏ�����Ă��锤�ł���B�M

�҂͉ߋ��ɂR�O�N�߂��A�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̊J���Ɋւ�����o���̂��錳�G���W���Z�p���̒[����ł���

���A���́uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���̓��e���S�������ł��Ȃ��̂ł���B�\�Q�ɂ͕M�҂������ɋꂵ�ދL

�ړ��e�ɂ��Đ������Ă���̂ŁA���̘_���Ɋւ��ċ@�B�H�w�̖ʂ���l���č�����������Ƃ̉��߂��ł���ł���

�A����Ƃ����̓��e�����������������Ǝv���Ă�����B

�@�Ȃ��ADME�̔R���́A�V�R�K�X�A�ΒY����уo�C�I�}�X���̊e��̌��ޗ����琻�����邱�Ƃ��\�ł���B���݂�

�o�C�I�}�X�ɂ��Ă��A�H�����������S�O���i�J�����[�x�[�X�j�̓��{�ɂ����āA�g���b�N�ݕ��A������ɕK�v�ȗʂ̃o

�C�I�}�X�R�����������邱�Ƃ��s�\�Ȃ��Ƃ͖��炩�ł���B�����Đ��E�ɖڂ������Ă��A�l�������␅�����̕s����

�ǂŐH����@�̓������c�_����Ă��錻�݂ł́A���{�����̎����ԗp�R���ɕK�v�ȗʂ̃o�C�I�}�X�R����A������

���Ƃ�����Ȃ��Ƃ͖����ł���B���̂��߁A���{�̎�Ȏ����ԗp�R���Ƃ��Ẵo�C�I�}�X�R����DME�͌����Ώۂ���

�O���ėǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B�܂��A�ΒY�R����DME�ɂ��ẮA�ΒY����ʂɎY�o���钆���̂悤�ȍ��ȊO��

�́A�ΒY�R����DME�������̑ΏۊO�Ƃ��ėǂ��ƍl�����邪�A���{�ł͐ΒY�R����DME���ʂɓ��肷�邱�Ƃ���

��ƍl������B

�o�C�I�}�X�ɂ��Ă��A�H�����������S�O���i�J�����[�x�[�X�j�̓��{�ɂ����āA�g���b�N�ݕ��A������ɕK�v�ȗʂ̃o

�C�I�}�X�R�����������邱�Ƃ��s�\�Ȃ��Ƃ͖��炩�ł���B�����Đ��E�ɖڂ������Ă��A�l�������␅�����̕s����

�ǂŐH����@�̓������c�_����Ă��錻�݂ł́A���{�����̎����ԗp�R���ɕK�v�ȗʂ̃o�C�I�}�X�R����A������

���Ƃ�����Ȃ��Ƃ͖����ł���B���̂��߁A���{�̎�Ȏ����ԗp�R���Ƃ��Ẵo�C�I�}�X�R����DME�͌����Ώۂ���

�O���ėǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B�܂��A�ΒY�R����DME�ɂ��ẮA�ΒY����ʂɎY�o���钆���̂悤�ȍ��ȊO��

�́A�ΒY�R����DME�������̑ΏۊO�Ƃ��ėǂ��ƍl�����邪�A���{�ł͐ΒY�R����DME���ʂɓ��肷�邱�Ƃ���

��ƍl������B

�@�Ȃ��A�߂������A���ۂɓ��{�̎����ԗp�R���Ƃ��đ�ʂ�DME������ł���Ƃ���A�����_�Ŋ��ɑ�K�͂ɏ���

������Ă���V�R�K�X�R����DME�̑��ɂ͂Ȃ��ƍl������B�܂��A���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j

�Ɍf�ڂ���Ă���uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ɂ����ẮA�o�C�I�}�X�R����DME�Ɍ��肵�Ă���|�̋L�q

������Ă��Ȃ����߁A���̘_�����o�C�I�}�X�R����DME�Ɍ��肵���L�q�łȂ����Ƃ͖��炩�ł���B���������āA�펯

�I�ɍl����A�{�_���́A�����_�ŏ��Ɖ�����Ă���V�R�K�X�R����DME�ɂ��Ă̎����ԗp�R���Ƃ��Ă̓K�ۂ�

�_���Ă�����̂ƍl������B���������āA�{�_���������ԗp�R���Ƃ��ēV�R�K�X�R����DME��p���邱�Ƃ̗D���_

���Ă���Ɨ������A�{�_���̋^��_�ɂ��Č������邱�Ƃɂ����B

������Ă���V�R�K�X�R����DME�̑��ɂ͂Ȃ��ƍl������B�܂��A���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j

�Ɍf�ڂ���Ă���uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ɂ����ẮA�o�C�I�}�X�R����DME�Ɍ��肵�Ă���|�̋L�q

������Ă��Ȃ����߁A���̘_�����o�C�I�}�X�R����DME�Ɍ��肵���L�q�łȂ����Ƃ͖��炩�ł���B���������āA�펯

�I�ɍl����A�{�_���́A�����_�ŏ��Ɖ�����Ă���V�R�K�X�R����DME�ɂ��Ă̎����ԗp�R���Ƃ��Ă̓K�ۂ�

�_���Ă�����̂ƍl������B���������āA�{�_���������ԗp�R���Ƃ��ēV�R�K�X�R����DME��p���邱�Ƃ̗D���_

���Ă���Ɨ������A�{�_���̋^��_�ɂ��Č������邱�Ƃɂ����B

| |

|

|||

| |

|

|||

| |

|

|||

| |

|

|||

| |

�� �� �� �q �� �e |

|

||

| �q �� �e �� �� �_ |

�i�P�j�@�}�T�ɂ́A�ɂ߂ďd�v�ȁuTank-to-Wheel�̎����f�[�^�ł���v�Ƃ̐����� �������Ă���B �@�M�҂����{�@�B�w��ɖ₢���킹�����ʁA���̉��Ɂu�ْ��ł͎��Tank to Wheel �Ř_���Ă���܂��D�v�ƋL�ڂ���Ă������Ƃ���A�}�T��Tank-to-Wheel�̎����f�[ �^�ł��邱�Ƃ����������B�Ȃ��A�}�S�Ƃ��Ắu�}�S�@Well-to-Wheels��͌��ʁiEUCAR)�v ���f�ڂ���Ă���B����Well-to-Wheel��Tank-to-Wheel�̐}�����݂��Ă���ɂ������� �炸�A�{�_���̐}�T��Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�ł��邱�Ƃ�ǎ҂����琳�m�ɗ\�z ���ēǂݐi�߂邱�Ƃ́A�ǎ҂�DME�Ɋւ���\���Ȑ��m���������Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ� �s�\�ɋ߂��̂ł͂Ȃ����낤���B �@���������A�e��̎����ԗp�R���̃G�l���M�[�����i�M�����j�̗D����r����ꍇ�� �����Đ��m�ȋZ�p����`�B���邽�߂ɂ́A���L�̇@�A�A�܂��͇B�̂R��ނ̒��̉� ��̏����ł��邩�L�������G�l���M�[�����i�M�����j�̃f�[�^���p������ׂ��� ����ƍl������B �@�@Well-to-Tank �@�@�i[�ꎟ�G�l���M�[�̍̌@]��[�R���^���N�ւ̏[�U]�Ƃ̊Ԃ̃G�l���M�[�����j �A�@Tank-to-Wheel �@�@�i[�R���^���N]��[�����Ԃ̎ԗւł̏o��]�Ƃ̊Ԃ̃G�l���M�[�����j �B�@Well-to-Wheel �@�@�i[�ꎟ�G�l���M�[�̍̌@]��[�����Ԃ̎ԗւł̏o��]�Ƃ̊Ԃ̃G�l���M�[�����j �@�{�_���̂悤�Ȋe��̎����ԗp�R����CO�Q�r�o�ʂ̗D����r����ꍇ�ɂ́A�� �L�̇@�A�A�܂��͇B�̂R��ނ̒��̉���̏����ł��邩�L�������G�l���M�[���� ��CO�Q�r�o�ʂ̃f�[�^��p���邱�Ƃ́A���݂̋@�B�H�w�ł͓��R�̂��Ƃł���B���̂� �Ƃ́A���҂�ҏW������Ă����揬�ψ���̐��Ƃ͏\���ɏ��m����Ă��锤�ł� ��B�������A�{�_���̍����𐬂��ł��d�v�Ȑ}�T��Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�ł��邱 �Ƃ̐����⒍�L���S�������B�����āA�}�T��Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�ł��邱�Ɗm�F ����B��̕��@���A�@�B�w��ɖ₢���킹�邱�Ƃł���B���̂悤�Ș_���͌��ׂƍl�� �邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̕M�҂̎w�E�ɑ��A���{�@�B�w��͉����ۂ��� �Ă���̂ł���B �i�Q�j�@DME�A�y�������CNG�iLNG)�R���̗D��́AWell-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N ���A�Z�X�����g�iLCA�j�̕]���ɂ���Ę_����K�v�����邱�Ƃ́A�ߔN�̊w�p�_���� ���Ă͏펯�ł���B�������A�{�_���́ADME�A�y�������CNG�iLNG)�R���̗D�� �̋c�_�̍����Ƃ��ĕs�K��Tank-to-Wheel�̃G�l���M�[�����i�M�����j��CO�Q �r�o�ʂ��r�����}�T����b�Ƃ���DME�̗D���_���Ă��邽�߁A�w�p�I�Ș_���� ���Ă͎��i�ł���A�P�Ȃ霓�ӓI�Ȑ�`�p�̕��͂ł���B�Z�p�I�Ș_�����B���� ��`���͂��@�B�w��Ɍf�ڂ��邱�Ƃɂ��ẮA�@�B�H�w�̏�Ƃ��Ă͎� �i�ƍl������B �@�ߔN�̌o�ϊ����ł́A�S�Ă̕���ɂ����Č����̍̌@���琻�i���A�A���A�̔��A�g �p�̊e�����ׂ𖾂炩�ɂ��ă��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�F���e���]���j�̕] �����s���A�����ׂ̏��Ȃ����i�E���i�̊J�����d�v�ۑ�Ƃ��ĔF�������悤�ɂȂ� �Ă����B���R�A�����ԗp�R���̕]���ɂ��Ă��AWell-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X �����g�̕]���ɂ���āA�R���̗D���肳���̂����R�̎���ɂȂ����̂ł���B�� �̂��Ƃ́A�{�_���̒��҂₻�̕ҏW������Ă����揬�ψ���̐��Ƃ́A�\���ɏ� �m����Ă��锤�ł���B���������āA�y����DME�̂悤�Ȏ�ނ̈قȂ�R���̗D����c �_����ꍇ�ɂ́A���R�AWell-to-Wheel�̃G�l���M�[������p�������C�t�T�C�N���A�Z�X �����g�̕]���ɂ���ĔR���̗D����c�_���ׂ����Ƃ́A���Ƃł���ΒN�����F�߂�� ����ł���B �@���������āAWell-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�̕]���ɂ����DME�A �y�������CNG�iLNG)�R���̗D���_���鍪���̎����f�[�^�Ƃ��āA�����R����Tank -to-Wheel�̃G�l���M�[�����i�M�����j��CO�Q�r�o�ʂ��r�����}�T��p���邱�Ƃ́A�� �炩�Ɍ��ƍl������B���̂悤�ɁADME�A�y�������CNG�iLNG)�R���̗D����c�_�� ��ꍇ�ɕs�K�Ȏ����f�[�^�ł���Tank-to-Wheel�̃G�l���M�[�����i�M�����j��CO�Q �r�o�ʂ��r�����}�T�������Ƃ����{�_���́A�@�B�w��Ɍf�ڂ��鉿�l�������A�M�� �ɂ͒P�Ȃ�DME�̐�`�p�̕��͂ɂ��������Ȃ��̂ł���B |

|||

| �u�R�DDME����

�Ԃ̊J���v �̍��ɂ��� |

�� �� �� �q �� �e |

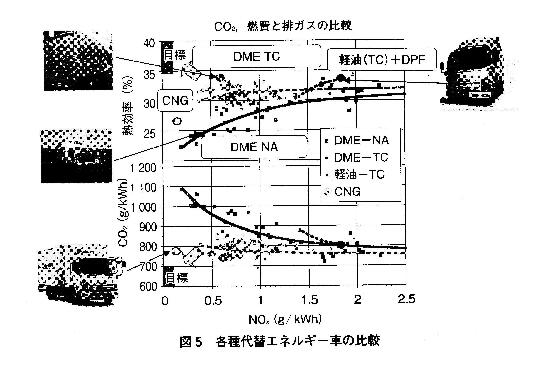

�@���Y�_���́u�R�DDME�����Ԃ̊J���v�́u�R�D�P���{�����̓����v�ɂ́A�ȉ��̂悤

�ɋL�q����Ă���B  �@��L�̐Ԑ��̕����ɒ��ڂ���Ɣ���悤�ɁA�{�_���ł͐}�T�̎����f�[�^�������Ƃ� �ē����o���ꂽ�ȉ��̌��_���咣����Ă�����̂Ɨ��������B �i�P�j�@�}�T��Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɂ��Ă��邽�߁A�Ԑ��̕����́A �uDME�G���W����Tank-to-Wheel�̔M�������y���Ɠ����v�̈Ӗ��Ɨ��������B �i�Q�j�@�}�T��Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɂ��Ă��邽�߁A�Ԑ��̕����́A �uDME�G���W����Tank-to-Wheel��CO�Q�r�o���́A�y���f�B�[�[���G���W������ �P�����x�ǍD�v�v�̈Ӗ��Ɨ��������B |

||

| �q �� �e �� �� �_ |

�i�P�j�@�u�R�DDME�����Ԃ̊J���v�́u�R�D�P���{�����̓����v�ɋL�q����Ă���

Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�ł���}�T�������ɂ��ē����o����Ă���uDME�G�� �W����Tank-to-Wheel�̔M�������y���Ɠ����ł���v�Ƃ̌��_�́A�R���̗D��� �c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̕]�����s ���Ă��Ȃ����߁A�����ԗp�R���Ƃ��Ă̗D��������؋��Ƃ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B ���́uDME��Tank-to-Wheel�̔M�������y���Ɠ����v�̌��_�́A�R���̗D��̋c

�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ŕ]���������ƁA �uDME�G���W����Well-to-Wheel�̔M�����͌y���f�B�[�[��������R�O�������v �Ƃ̌��_�ɂȂ�̂ŁA�{�_���̋L�q�́A�������A�ύX�����ׂ��ƍl������B �̍̌@����R���^���N�ɏ[�U�����܂Łj�̃G�l���M�[�����́A�y���i��0.924�j�ADME �i��0.704�j�����LNG�i��0.900�j�ł���B���̂悤�ɁA�y���ADME�ALNG�iCNG�j�́A�R���� Well-to-Tank�̃G�l���M�[�������傫���قȂ��Ă���̂��B���̂��߁A���݂̋@�B�H�w �̏펯�ł́ADME�A�y�������CNG�iLNG)�̂R��ނ̔R���̗D����r����ꍇ�� �́AWell-to-Wheel�̂����C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�̕]���ɂ���ċc�_���邱�Ƃ� ���R�̂��Ƃƍl�����Ă���B���������āA�{�_���̂悤��Well-to-Wheel�̂����C�t�T�C �N���A�Z�X�����g�iLCA�j�̕]���������}�T��Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�Ɋ�Â� ���R���̗D��̕]�����s���Ă���ꍇ�ɂ́A�ߔN�̋@�B�H�w���猩��Ɖ��̈Ӗ����� ���������Ɠ����̓��e�����L�q����Ă��Ȃ����ƂɂȂ�ƍl������B �@���������āA�����ԔR���Ƃ��Ă̌y����DME�̗D��𐳂����]������ꍇ�ɂ́A�@

Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�ł���}�T�������ɂ����uDME�G���W����Tank-to-Wheel�� �M�������y���Ɠ����v�Ƃ̌��_�����C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�̕]���Ɋ��Z���č� �]������K�v������B�����ŁAWell-to-Tank�̃G�l���M�[�������y����0.924�ADME��0. 704�ł��鐔�l��p���Ċ��Z����ƁA�A�{�_���ɋL�q����Ă���uDME�G���W����Tank- to-Wheel�̔M�������y���Ɠ����v�Ƃ̌��_�́A���C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ŕ]�� �������ƁuDME�G���W����Well-to-Wheel�̔M�������y�������R�P�D�Q�������v�Ƃ̌� �_�ƂȂ�ƍl������B �@�ȏ�̂��Ƃ���A�u�R�DDME�����Ԃ̊J���v�́u�R�D�P���{�����̓����v�ɋL�q����

�Ă���Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�ł���}�T�������ɂ��ē����o����Ă���uDME�G�� �W����Tank-to-Wheel�̔M�������y���Ɠ����ł���v�Ƃ̌��_�́A�R���̗D��̋c�_�� �K�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̕]�����s���Ă��Ȃ��� �߁A�����ԗp�R���Ƃ��Ă̗D��������؋��Ƃ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B �K�{��Well-to-Wheel�̂����C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ŕ]���������ƁA�uDME�G�� �W����Well-to-Tank�̔M�����͌y���f�B�[�[��������R�O�������v�Ƃ̂Ƃ̓��e�̋L �q�ɁA�{�_���͒������ׂ��ƍl������B �i�Q�j�@�u�R�DDME�����Ԃ̊J���v�́u�R�D�P���{�����̓����v�ɋL�q����Ă��� Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�ł���}�T�������ɂ��ē����o����Ă���uDME�G�� �W����Tank-to-Wheel��CO�Q�r�o���͌y���f�B�[�[���G���W�������P�����x�� �D�ł���v�Ƃ̌��_�́A�R���̗D��̋c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N ���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̕]�����s���Ă��Ȃ����߁A�����ԗp�R���Ƃ��Ă̗D ��������؋��Ƃ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B ���́uDME�G���W����Tank-to-Wheel��CO�Q�r�o���͌y���f�B�[�[���G���W����

����P�����x�ǍD�v�Ƃ̌��_�́A�R���̗D��̋c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C �t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ŕ]���������ƁA�uDME�G���W����Well-to-Tank�� CO�Q�r�o���͌y���f�B�[�[��������P�W�������v�Ƃ̌��_�ɂȂ�̂ŁA�{�_�� �͂��̂悤�Ȍ��_�ɒ������ׂ��ł���ƍl������B �@�O�q�̒ʂ�A���݂̋@�B�H�w�̏펯�ł́ADME�A�y�������CNG�iLNG)�̂R��ނ�

�R���̗D����r����ꍇ�ɂ́AWell-to-Wheel�̂����C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j �̕]���ɂ���ċc�_���邱�Ƃ����R�̂��Ƃƍl�����Ă���B���������āA�����ԔR���� ���Ă̌y����DME�̗D��𐳂����]������ꍇ�ɂ́A�A��Tank-to-Wheel�̎����f�[�^ �ł���}�T�������ɂ����uDME�G���W����Tank-to-Wheel��CO�Q�r�o���͌y���f�B�[�[ ���G���W�������P�����x�ǍD�v�Ƃ̌��_�����C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�̕]���� ���Z���čĕ]������K�v������B�����ŁAWell-to-Tank�̃G�l���M�[�������y����0. 924�ADME��0.704�ł��鐔�l��p���Ċ��Z����ƁA�A�{�_���ɋL�q����Ă���uDME�G�� �W����Tank-to-Wheel��CO�Q�r�o���͌y���f�B�[�[���G���W�������P�����x�ǍD�v�� �̌��_�́A���C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ŕ]���������ƁuDME�G���W����Well-to- Tank��CO�Q�r�o���͌y���f�B�[�[��������P�W�������v�Ƃ̂Ƃ̌��_�ɂȂ�ƍl���� ���B �@�ȏ�̂��Ƃ���A�u�R�DDME�����Ԃ̊J���v�́u�R�D�P���{�����̓����v�ɋL�q���� �Ă���Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�ł���}�T�������ɂ��ē����o����Ă���uDME�G�� �W����CO�Q�r�o���͌y���f�B�[�[���G���W�������P�����x�ǍD�ł���v�Ƃ̌��_�́A �R���̗D��̋c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̕] �����s���Ă��Ȃ����߁A�����ԗp�R���Ƃ��Ă̗D��������؋��Ƃ͂Ȃ�Ȃ��̂ł� ��B ���́uDME�G���W����Tank-to-Wheel��CO�Q�r�o���͌y���f�B�[�[���G���W�������P�� ���x�ǍD�v�Ƃ̌��_�́A�R���̗D��̋c�_�ɕK�{��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A �Z�X�����g�iLCA�j�ŕ]���������ƁA�uDME�G���W����Well-to-Tank��CO�Q�r�o���͌y���f �B�[�[��������P�W�������v�Ƃ̂Ƃ̓��e�̋L�q�ɁA�{�_���͒������ׂ��ł���ƍl ������B |

|||

| �u�T�D�����Ɂv

�̍��ɂ��� |

�� �� �� �q �� �e |

�@

�@���Y�_���́u�T�D�����Ɂv�ɂ́A�ȉ��̂悤�ɋL�q����Ă���B

�ł���}�T�������ɂ��ē����o���ꂽ[DME�G���W����Tank-to-Wheel�̔M�������y���� ����]�Ƃ̌��_����A�ȉ��Ɏ������{�_���̂܂Ƃ߂��咣����Ă�����̂Ɨ��������B �i��L�̐Ԑ��̕����ɒ��ڂ���ƁA����Ղ��B�j �@���̓��e�́A�}�T��Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɂ��A�uDME�̓f�B�[�[���G ���W����Tank-to-Wheel�ł̍������������R���v�ł��邱�Ƃ����_�Â����Ă� ��B�����āA����Tank-to-Wheel�̌��ʂ��؋��Ƃ���DME���u�����̗L�]�ȔR���v�Ƒ傫 ����Ď咣����Ă���{�_���̋L�q�ɂ́A�^�₪����ƍl������B |

||

| �q �� �e �� �� �_ |

�@�{�_���u�T�D���̂��Ɂv�ɋL�q����Ă���uDME�̓f�B�[�[���G���W���̍�����

�������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�́A�u�R�DDME�����Ԃ̊J���v�� �u�R�D�P���{�����̓����v�ɋL�q����Ă���Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�ł���} �T�������ɂ��ē����o����Ă���uDME�G���W����Tank-to-Wheel�̔M�������y ���Ɠ����v�ƁuDME�G���W����Tank-to-Wheel��CO�Q�r�o�����y���f�B�[�[���G�� �W�������P�����x�ǍD�v�Ƃ̌��_�������ɋL�ڂ���Ă�����̂Ɛ��������B�� �̂悤�ɁA�{�_���ł�Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�̌��ʂ������ɂ��āA�uDME�� �f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƒ傫���� ���咣���Ō�́u�T�D�����Ɂv�̍��ɋL�q����Ă���̂ł���B �@����A���݂̋@�B�H�w�ł́A�y����V�R�K�X��DME���َ̈�̔R���̗D���

�c�_����ꍇ�ɂ́AWell-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̕]�� ���K�{�ł���B�������Ȃ���A�{�_���ł́ATank-to-Wheel�̎����f�[�^�̌��ʂ� �����ɂ��Ă��邪�A���̍����Ɗ֘A���̖���Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z �X�����g�iLCA�j�ɂ��]�����瓱���o����邱�Ƃ��K�v�ȁuDME�̓f�B�[�[���G�� �W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̌��_���L�ڂ���Ă� ��̂ł���B���������āA���蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗����́A�{�_���̒��ʼn��� �����������Ȃ��ŁA�������̌l�I�Ȗϑz�����_�Ƃ��ċL�ڂ���Ă��邾���ł� ��B���̂悤�ɁAWell-to-Wheel�̎����f�[�^�������Ȃ���Tank-to-Wheel�̎��� �f�[�^�������ɓ����ꂽ�uDME�������̗L�]�ȔR���v�Ƃ���{�_���̌��_�́A�� �݂̋@�B�H�w��ł͉R�̕��ނɑ����邱�Ƃ͖��炩�ł���B���̖{�_���̌��ׂ� ���Ē��҂Ɏw�E�����Ē��������A���҂̓��蒼��Ɛ����P�ꎁ����͉� �����₳��Ă��܂����̂ł���B �@�{�_���̒��҂ł��邢���U�����������̓��蒼��Ɛ����P�ꎁ�́A����

�ł��邱�Ƃ��l������ƁA�َ�̔R���̗D����c�_����ꍇ�ɂ́AWell-to-Wheel �̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̕]�����K�{�ł��邱�Ƃ����m�̏�ŁA�� �C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�̕]�������A�{�_���ňَ�̔R���ł���y�� ��DME�̗D����s������-to-Wheel�̔�r�����ŁuDME�̓f�B�[�[���G���W���̍��� ���������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̌�������_���Ӑ}�I�Ɏ咣���� �Ă���ƍl������B �@���̂悤�ɁA�{�_���ɋL�ڂ́uDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R��

�ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ǝ咣���������Z�p��f�ڂ��ꂽ���{�@��w ���z�z���ꂽ����́A����Ȗ��f�����Ă��܂��̂ł���B���������āA���{ �@��w����S�ȑg�D�ł���Ȃ�A�{�_���̂悤�Ȍ��ט_�����f�ڂ��ꂽ���{ �@��w����S���l�̉���ɔz�z����Ă��邱�Ƃɂ��āA���{�@��w����} �ɂ��̘_�����u����v�Ⴕ���́u�����v���鏈�u���s���ׂ��ł͂Ȃ����ƍl������B ���̏��u�����{����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���{�@��w��͈�ʂ̉�����u�n���E���m�v �ƌ��Ȃ��Ă��邱�ƂɂȂ�Ǝv�����A����͕M�҂����̊Ԉ���������ł��낤���B �@���݂ɁA���́u�T�D�����Ɂv�̍��̇@�uDME�̓f�B�[�[���G���W����Tank-to-

Wheel�ł̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�̌��_�́A�y���� DME�̔R���ɂ��Ă̗D��̋c�_�ɕK�{�́uWell-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A �Z�X�����g�iLCA�j�ɂ�鐳�����]���v�ɒ������ď��������ƁA�uDME�͌y���f�B�[�[ ��������R�O����Well-to-Wheel�̔M���������A�����I�ɃG�l���M�[�Q����� �����הR���v�Ƃ̋L�q�ƂȂ�B���������āA�{�_���́A�O����͈�ʂ̘_���̂悤 �ȗl���ƂȂ��Ă��邪�A�L�q���e��DME�ɂ��Ă̋��U��`���s�����߂̍��\�I �Ȋ��z���Ɖ]���Ă��ߌ��ł͂Ȃ��Ǝv����̂ł���B |

|||

�Q�D���{�@�B�w��́uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ɂ�����^��_�̂܂Ƃ�

���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�������U���������������蒼��Ɛ����P�ꎁ�̋�

���ɂ���uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ɂ��āA�V�R�K�X�R����DME�Ɍ��肵���^��_�ɂ��āA�ȉ��̕\

�R�ɂ܂Ƃ߂��B

���ɂ���uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ɂ��āA�V�R�K�X�R����DME�Ɍ��肵���^��_�ɂ��āA�ȉ��̕\

�R�ɂ܂Ƃ߂��B

| |

|

| �@Tank-to-Wheel�̎��������Ɋ�Â��������f�[�^��

�}�T���f�ڂ���Ă���B �}�T�FDME�A�y�������CNG�̊e�R����CO2�ƔM �����̔�r�} |

�}�T�ɂ�Tank-to-Wheel�̎��������̐����E���L�� �����̌��ׂ�����B |

| �@�}�T�������Ƃ��ADME�ɂ���Tank-to-Wheel�̏���

�Ɋ�Â����ȉ��̌��_���L�q����Ă���B

�uDME�G���W���͂̔M�������y���Ɠ����v �uDME�G���W����CO�Q�r�o�����y���f�B�[�[���G ���W�������P�����x�ǍD�v |

�}�T�������ɓ����o���ꂽ�uDME�G���W���͂̔M����

���y���Ɠ����v�ƁuDME�G���W����CO�Q�r�o�����y��

�f�B�[�[���G���W�������P�����x�ǍD�v�̌��_�ɂ�

���āATank-to-Wheel�̎��������̐����E���L����

�����Ă��錇�ׂ�����ƍl������B

�@���݂ɁA�}�T�������ɓ����o����錋�_�͈ȉ��̒ʂ� �ɒ�������K�v������ƍl������B �uDME�G���W����Well-to-Wheel�̔M�����͌y���f�B �[�[��������R�O�������v�Ƃ̋L�q�ɒ������ׂ��� ����ƍl������B �uDME�G���W����Well-to-Wheel��CO�Q�r�o���͌y ���f�B�[�[��������P�W�������v�Ƃ̋L�q�ɒ����� �ׂ��ł���ƍl������B |

| �@���{�@�B�w��Ɍf�ڂ��鎩���ԗp�R���Ƃ��Ă�

���������܂߂�DME�𑍍��I�ɕ]������_���́u�T�D

�����Ɂv�ł́AWell-to-Wheel�̕]�����ʂ��L�q����

���Ƃ��펯�ł���B�������A�{�_���ł́ATank-to-

Wheel�ł̕]���̌��ʂł��邱�Ƃ��B��������ŁA��

�҂̜��ӓI�Ȏ咣���ȉ��̋L�q�ɂ܂Ƃ߂��Ă���

���߁A�Z�p�_���Ƃ��Ă͎��i�ł���ƍl������B

�uDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R ���ł���A�����̗L�]�ȔR���v |

�@�u�T�D�����Ɂv�ł́A�����ԗp�R���Ƃ��Ă�DME�ɂ�

�Ă̕]�����s���ꍇ�ɂ́A�ߔN�̋@�B�H�w�ł͏펯�ł�

��Well-to-Wheel�̂����C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j��

��Â����]�����L�ڂ��ׂ��ł���ƍl������B

�@����Well-to-Wheel�̂����C�t�T�C�N���A�Z�X�����g �iLCA�j�Ɋ�Â����]���̏ꍇ�ɂ́A�u�T�D�����Ɂv�� �́A�ȉ��̋L�q�ɒ�������K�v������ƍl������B �uDME�́A�y���f�B�[�[��������R�O����Well-to- Wheel�̔M���������A�����I�ɃG�l���M�[�Q��� �������הR���v�Ƃ̋L�q�ɒ������ׂ��ł���ƍl����� ��B |

�@�ȏ�̂��Ƃ���A���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_

���ɂ����āA�������U���������������蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗����́ATank-to-Wheel�̎����f�[�^��������

���Ȃ���A���������f�[�^��Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�ł��鎖�����Ȃ��ŁuDME�G���W���̔M������

�y���Ɠ����v����сuDME�G���W����CO�Q�r�o�����y���f�B�[�[���G���W�������P�����x�ǍD�v�Ƃ̌��_��

���o���A�Ō�́u�T�D�����Ɂv�̍��ɂāuDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]

�ȔR���v�Ƒ������ADME�������ԗp�̏����R���Ƃ��ėL�]�ł��邱�Ƃ��咣����Ă���̂ł���B�{�_���ɂ���

�́ATank-to-Wheel��Well-to-Wheel�̑O������̑���̈Ӗ����\���ɗ������Ă��Ȃ������̓ǎ҂́ATank-to-Wheel

�̎����f�[�^�������ɂ��ē����o���ꂽ�uDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR

���v�Ƃ̓��蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗����̌�����咣��P���ɐM������ł��܂����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ɨ\�z�����B����

���Ƃ́ATank-to-Wheel��Well-to-Wheel�̑O������̑���̈Ӗ��𗝉����Ă��Ȃ��ǎ҂ɑ��A���{�@�B�w�DME

�ɂ��Ă̌����������Ă��邱�ƂɂȂ�B

���ɂ����āA�������U���������������蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗����́ATank-to-Wheel�̎����f�[�^��������

���Ȃ���A���������f�[�^��Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�ł��鎖�����Ȃ��ŁuDME�G���W���̔M������

�y���Ɠ����v����сuDME�G���W����CO�Q�r�o�����y���f�B�[�[���G���W�������P�����x�ǍD�v�Ƃ̌��_��

���o���A�Ō�́u�T�D�����Ɂv�̍��ɂāuDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]

�ȔR���v�Ƒ������ADME�������ԗp�̏����R���Ƃ��ėL�]�ł��邱�Ƃ��咣����Ă���̂ł���B�{�_���ɂ���

�́ATank-to-Wheel��Well-to-Wheel�̑O������̑���̈Ӗ����\���ɗ������Ă��Ȃ������̓ǎ҂́ATank-to-Wheel

�̎����f�[�^�������ɂ��ē����o���ꂽ�uDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR

���v�Ƃ̓��蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗����̌�����咣��P���ɐM������ł��܂����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ɨ\�z�����B����

���Ƃ́ATank-to-Wheel��Well-to-Wheel�̑O������̑���̈Ӗ��𗝉����Ă��Ȃ��ǎ҂ɑ��A���{�@�B�w�DME

�ɂ��Ă̌����������Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@

�@���������A���݂̋@�B�H�w�ł́A�y����DME�̂悤�Ȉَ�̔R���̗D����r����ꍇ�ɂ́AWell-to-Wheel�̃�

�C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̕]�����K�{�ł��邱�Ƃ́A���Ƃł���Γ��R�A�n�m����Ă��锤�ł�

��B����ɂ��ւ炸�A���蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗����́ATank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɂ��ē����o���ꂽ��

�_�ł��邱�Ƃ��B�����āuDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ�Well-to-

Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j���Ȃ����]�����ʂ��@�B�w��ɓ��X�ƌf�ڂ���Ă���̂ł���B�����āA

2010�N5�����u������R���̐����E���p�Z�p�v��揬�ψ����DME�̐��Ƃ̐l�B�́A���̘_�������F���Ă����

���B���������Ė{�_���́uDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̎咣�́A

Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j���Ȃ��A�X��Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɂ��ē����o����

�����_�ł��邱�Ƃ��B�����ċL�q����Ă��邱�Ƃ��l����A���{�@�B�w��Ӑ}�I�ɁuDME�������̗L�]�ȔR���v��

�̋��U�I�ȋZ�p�����Ӑ}�I�ɗ��z���鍼�\�I�ȍs�ׂ��s���Ă���悤�Ɏv����̂ł���B���̏؋��̈�́A��

�����{�@�B�w��ɑ��A�u�{�_���́AWell-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�̕]�����s�Ȃ킸�A

Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�������Ƃ���DME���f�B�[�[���G���W���̍����������������̗L�]�ȔR����

�̎咣�͌��v�Ǝw�E���������A����ɂ��ē��{�@�B�w��i�����ҁj����͉����ۂ���Ă���̂ł���.�B

�C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ł̕]�����K�{�ł��邱�Ƃ́A���Ƃł���Γ��R�A�n�m����Ă��锤�ł�

��B����ɂ��ւ炸�A���蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗����́ATank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɂ��ē����o���ꂽ��

�_�ł��邱�Ƃ��B�����āuDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ�Well-to-

Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j���Ȃ����]�����ʂ��@�B�w��ɓ��X�ƌf�ڂ���Ă���̂ł���B�����āA

2010�N5�����u������R���̐����E���p�Z�p�v��揬�ψ����DME�̐��Ƃ̐l�B�́A���̘_�������F���Ă����

���B���������Ė{�_���́uDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̎咣�́A

Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j���Ȃ��A�X��Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɂ��ē����o����

�����_�ł��邱�Ƃ��B�����ċL�q����Ă��邱�Ƃ��l����A���{�@�B�w��Ӑ}�I�ɁuDME�������̗L�]�ȔR���v��

�̋��U�I�ȋZ�p�����Ӑ}�I�ɗ��z���鍼�\�I�ȍs�ׂ��s���Ă���悤�Ɏv����̂ł���B���̏؋��̈�́A��

�����{�@�B�w��ɑ��A�u�{�_���́AWell-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�̕]�����s�Ȃ킸�A

Tank-to-Wheel�̎����f�[�^�������Ƃ���DME���f�B�[�[���G���W���̍����������������̗L�]�ȔR����

�̎咣�͌��v�Ǝw�E���������A����ɂ��ē��{�@�B�w��i�����ҁj����͉����ۂ���Ă���̂ł���.�B

�@���̓��{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j�Ɍf�ڂ���Ă���g���b�N���[�J�Z�p�҂̘_���uDME�g���b�N��

�ŐV�J���v�ł́A�Љ�S�̂ŏȃG�l���M�[�̐��i�����߂��Ă��鎞��ɂ�������炸�A���̘_���ł́u�y����

����G�l���M�[�������R�O�������DME���f�B�[�[���G���W���̏����R���Ƃ��Đ����v����Ɖ]����������_�����X�Ǝ�

������Ă���̂��B�����ŕM�҂����҂ɂ��̘_���̌����w�E�������A�����ɒ����̏��u������Ă��Ȃ��B���̂���

����A���̘_���̒��҂́A�Ӑ}����DME�̌�������M���Ă�����̂ƍl������B���̔��Љ�I�ȍs�ׂƂ��v��

��Z�p���M���钘�҂̖ړI�́ADME�֘A�ł���܂ł̕⏕���̎�̂𐳓������A�X�Ȃ�⏕���̊l����ړI

�Ƃ���DME�̐�`�����̈�ł͂Ȃ����Ǝv����̂��B���̂悤�ȗǐS���̂Ă��Ƃ��v����Z�p�҂̍s�ׂ́A�^�����

�����ׂ��Ƌ������Ă������Z�p���̒��҂ɂƂ��Ă͎₵������ł���B

�ŐV�J���v�ł́A�Љ�S�̂ŏȃG�l���M�[�̐��i�����߂��Ă��鎞��ɂ�������炸�A���̘_���ł́u�y����

����G�l���M�[�������R�O�������DME���f�B�[�[���G���W���̏����R���Ƃ��Đ����v����Ɖ]����������_�����X�Ǝ�

������Ă���̂��B�����ŕM�҂����҂ɂ��̘_���̌����w�E�������A�����ɒ����̏��u������Ă��Ȃ��B���̂���

����A���̘_���̒��҂́A�Ӑ}����DME�̌�������M���Ă�����̂ƍl������B���̔��Љ�I�ȍs�ׂƂ��v��

��Z�p���M���钘�҂̖ړI�́ADME�֘A�ł���܂ł̕⏕���̎�̂𐳓������A�X�Ȃ�⏕���̊l����ړI

�Ƃ���DME�̐�`�����̈�ł͂Ȃ����Ǝv����̂��B���̂悤�ȗǐS���̂Ă��Ƃ��v����Z�p�҂̍s�ׂ́A�^�����

�����ׂ��Ƌ������Ă������Z�p���̒��҂ɂƂ��Ă͎₵������ł���B

�@���݂ɁA�ߔN�̎����ԗp�R���̗D���]������ۂ̋@�B�H�w��̏펯�ł���Well-to-Wheel�̂����C�t�T�C�N���A

�Z�X�����g�iLCA�j�Ɋ�Â����]�����s�Ȃ����ꍇ�ɂ́A�����ԗp�R���Ƃ��Ă�DME�̗D���_�����{�_���́u�T�D����

��Ɂv�̍��ɂ́A�u�V�R�K�X�R����DME�́A�y���f�B�[�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M���������A��

���I�ɃG�l���M�[�Q����������הR���v�Ƃ̎�|�̓��e���L�q�����ׂ��ł���B�����ԗp�R����DME���s�K�ł�

�闝�R�ɂ��ẮA�V�R�K�X���獇����DME��GTL�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K�ɏڏq���Ă���A�܂��ADME�̌����ł�

��V�R�K�X�������ԗp�R���ɓK���Ă��邱�Ƃɂ��Ă��f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W����

�ڂ����L�ڂ����Ă���̂ŁA�����̂�����͂������������B���̂悤��DME�������ԗp�R���Ƃ��ēK���Ă��Ȃ��ɂ�����

��炸�A�{�_���ł͂���Ɛ^�t�̌��_�ł���u�iTank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɂ��Ă��邱�Ƃ��B�����ājDME��

�f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̉R�Ƃ��v������e���{�_���ɋL�q����Ă�

��̂ł���B

�Z�X�����g�iLCA�j�Ɋ�Â����]�����s�Ȃ����ꍇ�ɂ́A�����ԗp�R���Ƃ��Ă�DME�̗D���_�����{�_���́u�T�D����

��Ɂv�̍��ɂ́A�u�V�R�K�X�R����DME�́A�y���f�B�[�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M���������A��

���I�ɃG�l���M�[�Q����������הR���v�Ƃ̎�|�̓��e���L�q�����ׂ��ł���B�����ԗp�R����DME���s�K�ł�

�闝�R�ɂ��ẮA�V�R�K�X���獇����DME��GTL�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K�ɏڏq���Ă���A�܂��ADME�̌����ł�

��V�R�K�X�������ԗp�R���ɓK���Ă��邱�Ƃɂ��Ă��f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W����

�ڂ����L�ڂ����Ă���̂ŁA�����̂�����͂������������B���̂悤��DME�������ԗp�R���Ƃ��ēK���Ă��Ȃ��ɂ�����

��炸�A�{�_���ł͂���Ɛ^�t�̌��_�ł���u�iTank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɂ��Ă��邱�Ƃ��B�����ājDME��

�f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̉R�Ƃ��v������e���{�_���ɋL�q����Ă�

��̂ł���B

�@����DME�ɂ��āA���{�@��w��̃z�[���y�[�W�ł́A2003�N2��24���t���Łu�c�l�d�i�W���`���G�[�e���j�R�����y

�̂��߂̒v(�o�T��http://www.jsme.or.jp/teigen/teigb01.htm�A�܂��́u���{�@�B�w��̂c�l�d�R�����y�̂��߂�

�̃R�s�[�v���Q�Ɓj�Ə̂��A���{�@�B�w��́uDME�͏����L�]�ȐV�G�l���M�[�v�Ɛ������ADME�̕��y���i���Ă�

�����Ă���̂��B���̂悤�ɁA���{�@�B�w��̃z�[���y�[�W�ł́A������uDME�̐��Z�p�ҏW�c�v�Ɛ錾������

�ŁA�f�B�[�[���G���W���̔R���Ƃ��āA�y��������30���`60������Well-to-Wheel�̃G�l���M�[���������

DME�X�Ɛ������锽�Љ�I�Ȓ��s���Ă����̂ł���B

�̂��߂̒v(�o�T��http://www.jsme.or.jp/teigen/teigb01.htm�A�܂��́u���{�@�B�w��̂c�l�d�R�����y�̂��߂�

�̃R�s�[�v���Q�Ɓj�Ə̂��A���{�@�B�w��́uDME�͏����L�]�ȐV�G�l���M�[�v�Ɛ������ADME�̕��y���i���Ă�

�����Ă���̂��B���̂悤�ɁA���{�@�B�w��̃z�[���y�[�W�ł́A������uDME�̐��Z�p�ҏW�c�v�Ɛ錾������

�ŁA�f�B�[�[���G���W���̔R���Ƃ��āA�y��������30���`60������Well-to-Wheel�̃G�l���M�[���������

DME�X�Ɛ������锽�Љ�I�Ȓ��s���Ă����̂ł���B

�@���{�@�B�w��́uDME�̐��Z�p�ҏW�c�v�́A�O�q�̕\�P�Ɏ������悤�ȁAWell-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X��

���g�iLCA�j�Ɋ�Â���DME��]�������ꍇ�ɂ�DME�̃G�l���M�[�������y�������30���`60������邱�Ƃ��\����

�F�����Ă��锤�ł���B���̂��Ƃ��B���A���݂̏ȃG�l���M�[��Ȏ����̎Љ�j�[�Y�����S�ɖ������A���{�@�B�w��

�́A�u�c�l�d�i�W���`���G�[�e���j�R�����y�̂��߂̒v���s���Ă��邱�Ƃ́A�M�҂ɂ͑S�������ł��Ȃ����Ƃ��B��

�́u�c�l�d�i�W���`���G�[�e���j�R�����y�̂��߂̒v�����Ă���u���Z�p�ҏW�c�v�Ǝ��F���Ă���l�B�́A�M�҂ɂ�

�u�P�Ȃ鍼�\�I��i�ɂ����DME�W�̎���������̊l����}��W�c�v�̂悤�ɂ��������Ȃ��̂��B�����āA���̂悤

�ȏW�c�̋��U�I�ȋZ�p���̊g�U�ɓ��{�@�B�w��S�ʓI�̋��͂��Ă���l�q������ƁA���{�@�B�w��́u�ϗ��K

��v���Ɋ�����̂́A�M�҂����ł��낤���B

���g�iLCA�j�Ɋ�Â���DME��]�������ꍇ�ɂ�DME�̃G�l���M�[�������y�������30���`60������邱�Ƃ��\����

�F�����Ă��锤�ł���B���̂��Ƃ��B���A���݂̏ȃG�l���M�[��Ȏ����̎Љ�j�[�Y�����S�ɖ������A���{�@�B�w��

�́A�u�c�l�d�i�W���`���G�[�e���j�R�����y�̂��߂̒v���s���Ă��邱�Ƃ́A�M�҂ɂ͑S�������ł��Ȃ����Ƃ��B��

�́u�c�l�d�i�W���`���G�[�e���j�R�����y�̂��߂̒v�����Ă���u���Z�p�ҏW�c�v�Ǝ��F���Ă���l�B�́A�M�҂ɂ�

�u�P�Ȃ鍼�\�I��i�ɂ����DME�W�̎���������̊l����}��W�c�v�̂悤�ɂ��������Ȃ��̂��B�����āA���̂悤

�ȏW�c�̋��U�I�ȋZ�p���̊g�U�ɓ��{�@�B�w��S�ʓI�̋��͂��Ă���l�q������ƁA���{�@�B�w��́u�ϗ��K

��v���Ɋ�����̂́A�M�҂����ł��낤���B

�R�D�uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���͓��{�@�B�w��̗ϗ��K��ɒ�G����^�O

�@���{�@�B�w��̗ϗ��K��́u�O���v�ɂ́A�u�{�����́C�^���̒T���ƋZ�p�̊v�V�ɒ��킵�C�V�������l��n������

���Ƃɂ���āC�����ƕ����̔��W����ѐl�ނ̈��S�C���N�C�����ɍv�����邱�Ƃ��g���Ƃ���D�܂��C�Ȋw�Z�p���n��

���Ɛl�ގЉ�ɏd��ȉe����^���邱�Ƃ�F�����C�Z�p���E�Ƃ��ĐE���𐋍s����ɂ������āC����̗ǐS�Ɨǎ�

�ɏ]����������s�����C�Ȋw�Z�p�̔��W�Ɛl�ނ̕����ɂƂ��ĕs���ł��邱�Ƃ����o���C�Љ��̐M���Ƒ��h��

���邽�߂ɁC�ȉ��ɒ�߂�ϗ��j�̂����炷�邱�Ƃ𐾂��D�v�ƋL����Ă���B�������u�R�D�����Ȋ����v�ɂ́u���

�́C���āC�v��C�\���C���{�C�Ȃǂ̉ߒ��ɂ����āC�^���Ɋ�Â��C�����ł��邱�Ƃ��d�����C�����ɍs��

����D�����E�����f�[�^�̋L�^�ۑ��⌵���Ȏ戵����O�ꂵ�C�˂��A������A���p�Ȃǂ̕s���s�ׂ��Ȃ����C

���S���Ȃ��D�܂��Ȋw�Z�p�Ɋւ����ɑ��āC����̌��ЁE�g�D�E���v�ɂ��Ȃ������I�E�q�ϓI�ȗ���

���瓢�c���C�ӔC�������Č��_���C���s����D�v�Ɠ��{�@�B�w��͐錾���Ă���̂ł���B

���Ƃɂ���āC�����ƕ����̔��W����ѐl�ނ̈��S�C���N�C�����ɍv�����邱�Ƃ��g���Ƃ���D�܂��C�Ȋw�Z�p���n��

���Ɛl�ގЉ�ɏd��ȉe����^���邱�Ƃ�F�����C�Z�p���E�Ƃ��ĐE���𐋍s����ɂ������āC����̗ǐS�Ɨǎ�

�ɏ]����������s�����C�Ȋw�Z�p�̔��W�Ɛl�ނ̕����ɂƂ��ĕs���ł��邱�Ƃ����o���C�Љ��̐M���Ƒ��h��

���邽�߂ɁC�ȉ��ɒ�߂�ϗ��j�̂����炷�邱�Ƃ𐾂��D�v�ƋL����Ă���B�������u�R�D�����Ȋ����v�ɂ́u���

�́C���āC�v��C�\���C���{�C�Ȃǂ̉ߒ��ɂ����āC�^���Ɋ�Â��C�����ł��邱�Ƃ��d�����C�����ɍs��

����D�����E�����f�[�^�̋L�^�ۑ��⌵���Ȏ戵����O�ꂵ�C�˂��A������A���p�Ȃǂ̕s���s�ׂ��Ȃ����C

���S���Ȃ��D�܂��Ȋw�Z�p�Ɋւ����ɑ��āC����̌��ЁE�g�D�E���v�ɂ��Ȃ������I�E�q�ϓI�ȗ���

���瓢�c���C�ӔC�������Č��_���C���s����D�v�Ɠ��{�@�B�w��͐錾���Ă���̂ł���B

�@����A���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j�Ɍf�ڂ���Ă���uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_����

���҂ł��邢���U�����������̓��蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗�����A�ҏW��S���Ă����揬�ψ���̊e�ψ��́A�{

�_���ɂ����鎩���ԗp�R���Ƃ��Ă�DME�̗D��̕]���ɂ����āADME�̐��ƂƂ��āA���R�A�����ԗp�R���Ƃ��Ă�

DME�̗D���Well-to-Wheel�̂����C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�ŕ]�����ׂ����Ƃ͏n�m���Ă��锤�ł���B�����āAWell-

to-Wheel�̂����C�t�T�C�N���A�Z�X�����g��DME��]�������ꍇ�ɂ́A���̕]�����ʂ��u�V�R�K�X�R����DME�́A�y��

�f�B�[�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M���������A�������̖����R���v�Ƃ̂��ƂɂȂ邱�Ƃ͗������Ă������

�ƍl������B����ɂ�������炸�A���蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗������{�_���Łu�iTank-to-Wheel�̎����f�[�^����

���ɂ��Ă��邱�Ƃ��B�����ājDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�ƍ��\�I��

�咣���s�Ȃ��ēǎ҂Ɍ�����Z�p���M���Ă��邱�ƂɂȂ�Ǝv�����A����ɂ��āA��揬�ψ������������F

���Ă���̂ł���B���̂��Ƃɂ��āA���{�@�B�w��̕ҏW�ψ��ɂ��̌�ӌ����f���Ă݂������̂��B

���҂ł��邢���U�����������̓��蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗�����A�ҏW��S���Ă����揬�ψ���̊e�ψ��́A�{

�_���ɂ����鎩���ԗp�R���Ƃ��Ă�DME�̗D��̕]���ɂ����āADME�̐��ƂƂ��āA���R�A�����ԗp�R���Ƃ��Ă�

DME�̗D���Well-to-Wheel�̂����C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�ŕ]�����ׂ����Ƃ͏n�m���Ă��锤�ł���B�����āAWell-

to-Wheel�̂����C�t�T�C�N���A�Z�X�����g��DME��]�������ꍇ�ɂ́A���̕]�����ʂ��u�V�R�K�X�R����DME�́A�y��

�f�B�[�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M���������A�������̖����R���v�Ƃ̂��ƂɂȂ邱�Ƃ͗������Ă������

�ƍl������B����ɂ�������炸�A���蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗������{�_���Łu�iTank-to-Wheel�̎����f�[�^����

���ɂ��Ă��邱�Ƃ��B�����ājDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�ƍ��\�I��

�咣���s�Ȃ��ēǎ҂Ɍ�����Z�p���M���Ă��邱�ƂɂȂ�Ǝv�����A����ɂ��āA��揬�ψ������������F

���Ă���̂ł���B���̂��Ƃɂ��āA���{�@�B�w��̕ҏW�ψ��ɂ��̌�ӌ����f���Ă݂������̂��B

�@���͂Ƃ�����A�����U�����������̓��蒼��Ɛ����P�ꎁ�̗����́A���{�@�B�w��Ɂu�V�R�K�X�R����DME

�́A�y���f�B�[�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M���������A�������̖����R���v�ł��鎖���ɂ͑S���G�ꂸ�A

�u�iTank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɂ��Ă��邱�Ƃ��B�����ājDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R����

����A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̍��\�I�Ƃ��]�������Ȍ�����咣�̖{�_�����f�ڂ���Ă���̂��B���̘_�������{�@

�B�w��Ɍf�ڂ��ꂽ�̂́A�u�Z�p���̑�����s�����Ƃɂ���đ�����DME�W�҂����{�̓��ʉ�v�\�Z����DME

�W�̕⏕�����l�����Ղ����邽�߂̐�`�ɓ��{�@�B�w���������ʂł͂Ȃ����v�ƁA�M�҂͋^���Ă��܂���

�ł���B

�́A�y���f�B�[�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M���������A�������̖����R���v�ł��鎖���ɂ͑S���G�ꂸ�A

�u�iTank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɂ��Ă��邱�Ƃ��B�����ājDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R����

����A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̍��\�I�Ƃ��]�������Ȍ�����咣�̖{�_�����f�ڂ���Ă���̂��B���̘_�������{�@

�B�w��Ɍf�ڂ��ꂽ�̂́A�u�Z�p���̑�����s�����Ƃɂ���đ�����DME�W�҂����{�̓��ʉ�v�\�Z����DME

�W�̕⏕�����l�����Ղ����邽�߂̐�`�ɓ��{�@�B�w���������ʂł͂Ȃ����v�ƁA�M�҂͋^���Ă��܂���

�ł���B

�@���x���J��Ԃ����ADME��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�ŕ]�������ꍇ�ɂ́A���̕]�����ʂ��u�V�R

�K�X�R����DME�́A�y���f�B�[�[����������30���`60�����x��Well-to-Wheel�̔M���������A�������̖����R

���v�ƍl������B�������A���{�@�B�w��̓z�[���y�[�W�ł́u�c�l�d�i�W���`���G�[�e���j�R�����y�̂��߂̒v�i�o

�T��http://www.jsme.or.jp/teigen/teigb01.htm�A�܂������{�@�B�w��̂c�l�d�R�����y�̂��߂̒̃R�s�[���Q

�Ɓj�Ə̂��A�f�B�[�[���G���W���̏����R���Ƃ���DME�𐄏����Ă���̂��B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�M�҂ɂ͓��{�@�B�w��

�̎w���I����̐l�B���Z�p�ҁE���ƂƂ��Ă̗ǐS�������Ă��܂��Ă���悤�Ȉ�ۂ���̂ł���B�܂��A���{�@

�B�w��́uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_��������ƁA���Ԃɐ��������݂��邠���̋ƊE���̂悤�ɁA����O

���[�v�ɗ��v�U�������邽�߂ɁA���\�I���uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_�����f�ڂ��Ă���@�B�w��́A���{

�@�B�w��̗ϗ��K��́u�R�D�����Ȋ����v�ɋL�ڂ���Ă���u�E�E�E�E�A����̌��ЁE�g�D�E���v�ɂ��Ȃ������I�E�q�ϓI

�ȗ��ꂩ�瓢�c���C�ӔC�������Č��_���C���s����D�v���Ƃ̋K��Ɉᔽ���Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl������B����

�uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ɂ��āA���{�@�B�w��̋Z�p�ϗ��ψ���́A�Љ�ϗ��Ɉᔽ���Ă��Ȃ���

�̌����ł���̂��낤���B����Ƃ��A�g�D��ł͋Z�p�ϗ��ψ���̑g�D�������Ă����{�@�B�w��Ɍf�ڂ���Ă���

�_���ɑ��Ă̎Љ�ϗ��Ɉᔽ�̗L�����`�F�b�N����ӎv�̖����L�������̑��݂Ȃ̂ł��낤���B����ɂ��Ă��A��

�{�@�B�w����uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_�����������A���{�@�B�w��̗ϗ��K��͒P�Ȃ�u������v�̂�

���ł���A���{�@�B�w��͎��g�̗ϗ��K��ɂ��Ă̈ᔽ���]�X����l�����ŏ����疳���悤�Ɏv����̂ł���B��

��ɂ��Ă��A���h�ȗϗ��K����f�������{�@�B�w����̂悤�Ȍ�����咣�̘_������{�@�B�w��ɓ��X�ƌf��

���A�����ɒ������Ă��Ȃ����Ƃ͕�����Ȃ������ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�K�X�R����DME�́A�y���f�B�[�[����������30���`60�����x��Well-to-Wheel�̔M���������A�������̖����R

���v�ƍl������B�������A���{�@�B�w��̓z�[���y�[�W�ł́u�c�l�d�i�W���`���G�[�e���j�R�����y�̂��߂̒v�i�o

�T��http://www.jsme.or.jp/teigen/teigb01.htm�A�܂������{�@�B�w��̂c�l�d�R�����y�̂��߂̒̃R�s�[���Q

�Ɓj�Ə̂��A�f�B�[�[���G���W���̏����R���Ƃ���DME�𐄏����Ă���̂��B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�M�҂ɂ͓��{�@�B�w��

�̎w���I����̐l�B���Z�p�ҁE���ƂƂ��Ă̗ǐS�������Ă��܂��Ă���悤�Ȉ�ۂ���̂ł���B�܂��A���{�@

�B�w��́uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_��������ƁA���Ԃɐ��������݂��邠���̋ƊE���̂悤�ɁA����O

���[�v�ɗ��v�U�������邽�߂ɁA���\�I���uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_�����f�ڂ��Ă���@�B�w��́A���{

�@�B�w��̗ϗ��K��́u�R�D�����Ȋ����v�ɋL�ڂ���Ă���u�E�E�E�E�A����̌��ЁE�g�D�E���v�ɂ��Ȃ������I�E�q�ϓI

�ȗ��ꂩ�瓢�c���C�ӔC�������Č��_���C���s����D�v���Ƃ̋K��Ɉᔽ���Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl������B����

�uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ɂ��āA���{�@�B�w��̋Z�p�ϗ��ψ���́A�Љ�ϗ��Ɉᔽ���Ă��Ȃ���

�̌����ł���̂��낤���B����Ƃ��A�g�D��ł͋Z�p�ϗ��ψ���̑g�D�������Ă����{�@�B�w��Ɍf�ڂ���Ă���

�_���ɑ��Ă̎Љ�ϗ��Ɉᔽ�̗L�����`�F�b�N����ӎv�̖����L�������̑��݂Ȃ̂ł��낤���B����ɂ��Ă��A��

�{�@�B�w����uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_�����������A���{�@�B�w��̗ϗ��K��͒P�Ȃ�u������v�̂�

���ł���A���{�@�B�w��͎��g�̗ϗ��K��ɂ��Ă̈ᔽ���]�X����l�����ŏ����疳���悤�Ɏv����̂ł���B��

��ɂ��Ă��A���h�ȗϗ��K����f�������{�@�B�w����̂悤�Ȍ�����咣�̘_������{�@�B�w��ɓ��X�ƌf��

���A�����ɒ������Ă��Ȃ����Ƃ͕�����Ȃ������ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�@�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ͓��{�@�B�w��ւ̐M���������Ȃ����ƂɂȂ�ƍl�����邪�A����͕M�҂����̕�����

���ł��낤���B���͂Ƃ�����A�u�iTank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɂ��Ă��邱�Ƃ��B�����ājDME�̓f�B�[�[���G��

�W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ǝ咣����DME�Ɋւ��������Z�p���̘_����2010�N5��

���u������R���̐����E���p�Z�p�v��揬�ψ���̐��Ƃɏ��F�����A���{�@�B�w��Ɍf�ڂ��ꂽ�܂܂Ŗ�����

��������Ă��Ȃ����Ƃɂ��ẮA�M�҂ɂ͕s�v�c�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B

���ł��낤���B���͂Ƃ�����A�u�iTank-to-Wheel�̎����f�[�^�������ɂ��Ă��邱�Ƃ��B�����ājDME�̓f�B�[�[���G��

�W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ǝ咣����DME�Ɋւ��������Z�p���̘_����2010�N5��

���u������R���̐����E���p�Z�p�v��揬�ψ���̐��Ƃɏ��F�����A���{�@�B�w��Ɍf�ڂ��ꂽ�܂܂Ŗ�����

��������Ă��Ȃ����Ƃɂ��ẮA�M�҂ɂ͕s�v�c�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B

�S�D�ŋ߂̎����ԋZ�p��ɂ�����DME�R����DME�g���b�N�Ɋւ���_�����\�̏�

�@���N�T���ɊJ�Â���Ă��鎩���ԋZ�p��̏t�G���ł́A�ߔN�ł�DME�����ԂɊւ���ŐV�̌�����Z�p������

�����\����ADME�g���b�N������Q�ƒE�Ζ��̖ʂŗD�ꂽ�����������߂ɏ����I�ɗL�]�Ɛ���ɐ�������Ă����B��

���낪�ADME�g���b�N��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�ŕ]�������ꍇ�ɂ́A���̕]�����ʂ��u�V�R�K�X�R

����DME�́A�y���f�B�[�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M���������A�������̖����R���v�ł��邱�Ƃ�������

����B

�����\����ADME�g���b�N������Q�ƒE�Ζ��̖ʂŗD�ꂽ�����������߂ɏ����I�ɗL�]�Ɛ���ɐ�������Ă����B��

���낪�ADME�g���b�N��Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�ŕ]�������ꍇ�ɂ́A���̕]�����ʂ��u�V�R�K�X�R

����DME�́A�y���f�B�[�[��������R�O����Well-to-Wheel�̔M���������A�������̖����R���v�ł��邱�Ƃ�������

����B

�@���̂��߁A�M�҂́A�R��������Q���DME�g���b�N�́A�����I�ɍL�����y����\�����S���������Ƃ��A���Ƃ�

�܂߂������̐l�B�ɒm���ĖႤ���߂ɁA2010�N8��24 ���Ɂu�y�������G�l���M�[������30�������DME�𐄏�����

�@�B�w��̋^��v�Ƒ肷��y�[�W��lj������B���̃z�[���y�[�W�ɂ���āA�R��������Q���DME�g���b�N�������I

�ɕ��y����\�����F���ł��邱�Ƃ�F�m���ꂽ���ۂ��́A���̂Ƃ���s���ł���B�����ŁADME�g���b�N�Ɋւ����

�V�̌����E�J���̏������ł��c�����邽�߂ɁA�ŋ߂̎����ԋZ�p��̏t�G���Ŗ��N�̔��\�����_���̖{��

�ƁADME�g���b�N���R��������Q��錇�ׂ���������{�z�[���y�[�W�̊J�݂ɂ��āA���n��ňȉ��̕\�S�ɐ�����

���B

�܂߂������̐l�B�ɒm���ĖႤ���߂ɁA2010�N8��24 ���Ɂu�y�������G�l���M�[������30�������DME�𐄏�����

�@�B�w��̋^��v�Ƒ肷��y�[�W��lj������B���̃z�[���y�[�W�ɂ���āA�R��������Q���DME�g���b�N�������I

�ɕ��y����\�����F���ł��邱�Ƃ�F�m���ꂽ���ۂ��́A���̂Ƃ���s���ł���B�����ŁADME�g���b�N�Ɋւ����

�V�̌����E�J���̏������ł��c�����邽�߂ɁA�ŋ߂̎����ԋZ�p��̏t�G���Ŗ��N�̔��\�����_���̖{��

�ƁADME�g���b�N���R��������Q��錇�ׂ���������{�z�[���y�[�W�̊J�݂ɂ��āA���n��ňȉ��̕\�S�ɐ�����

���B

| |

|

| 2009��5�� | |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

�@��L�̕\�R������ƁA2010�N8��24 ���ɕM�҂��u�y�������G�l���M�[������30�������DME�𐄏�����@�B�w��

�̋^��v�Ƒ肷��z�[���y�[�W��lj����A�R���G�l���M�[�̎�����Q���DME�g���b�N�������I�ɕ��y����\��

���F���ł��邱�Ɛ��������ȑO�ł́A2009�N�t�G���F�T�{�A2010�N�t�G���F�P�O�{��DME�֘A�̘_�������\�����

����B�������A2010�N8���ɕM�҂��R���G�l���M�[�̎�����Q���DME�g���b�N�������I�ɕ��y����\�����F��

�ł��邱�Ɛ��������z�[���y�[�W���J�݂������2011�N�t�G���ł�DME�֘A�̘_�������\���F���ł������B����

�́ADME�֘A�̌����J�����s���Ă��������̊w�ҁE���Ƃ��A�{�z�[���y�[�W�ɋL�ڂ����u�V�R�K�X�R����DME�ł�

Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ɂ�鐳�����]���v�ɒ������ď��������ƁADME�͌y���f�B�[�[����

�����R�O����Well-to-Wheel�̔M���������A�����I�ɃG�l���M�[�Q����������הR���v�ł��邱�Ƃ𗝉��������߂�

�����������B

�̋^��v�Ƒ肷��z�[���y�[�W��lj����A�R���G�l���M�[�̎�����Q���DME�g���b�N�������I�ɕ��y����\��

���F���ł��邱�Ɛ��������ȑO�ł́A2009�N�t�G���F�T�{�A2010�N�t�G���F�P�O�{��DME�֘A�̘_�������\�����

����B�������A2010�N8���ɕM�҂��R���G�l���M�[�̎�����Q���DME�g���b�N�������I�ɕ��y����\�����F��

�ł��邱�Ɛ��������z�[���y�[�W���J�݂������2011�N�t�G���ł�DME�֘A�̘_�������\���F���ł������B����

�́ADME�֘A�̌����J�����s���Ă��������̊w�ҁE���Ƃ��A�{�z�[���y�[�W�ɋL�ڂ����u�V�R�K�X�R����DME�ł�

Well-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�ɂ�鐳�����]���v�ɒ������ď��������ƁADME�͌y���f�B�[�[����

�����R�O����Well-to-Wheel�̔M���������A�����I�ɃG�l���M�[�Q����������הR���v�ł��邱�Ƃ𗝉��������߂�

�����������B

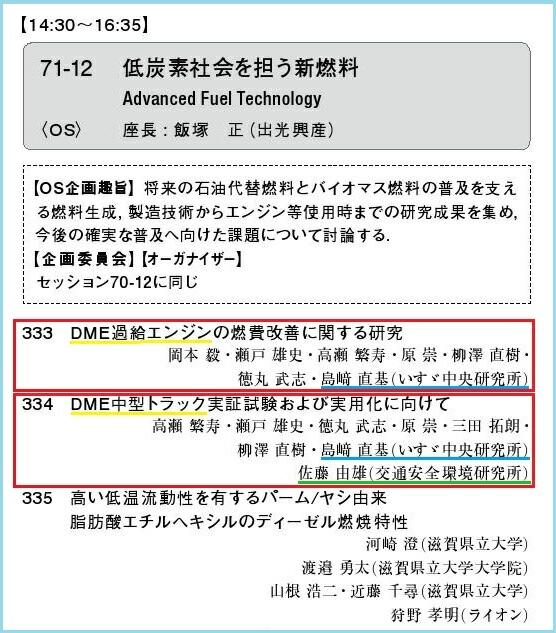

�@�Ƃ��낪�A2012�N5���̏t�G���ł́A�v�X�ɂQ�{��DME�֘A�̘_�������\����Ă��邱�Ƃ����������B�����āA����

2012�N5���̎����ԋZ�p��E�t�G���Ŕ��\���ꂽ�Q�{��DME�֘A�_���̒��҂ɂ́A�������U���������������蒼

���������Ă���̂ł���B�����������U���������������蒼��́A�O�q���\�Q�Ɏ��������{�@�B�w�2010

�N5�����̌f�ژ_���uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̒��ŁA�uWell-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�̕]

�����s�Ȃ킸�ATank-to-Wheel�̎����f�[�^�������Ƃ���DME���f�B�[�[���G���W���̍����������������̗L�]��

�R���v�ƁA����܂ł͌�����咣������Ă������Ƃł���B

2012�N5���̎����ԋZ�p��E�t�G���Ŕ��\���ꂽ�Q�{��DME�֘A�_���̒��҂ɂ́A�������U���������������蒼

���������Ă���̂ł���B�����������U���������������蒼��́A�O�q���\�Q�Ɏ��������{�@�B�w�2010

�N5�����̌f�ژ_���uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̒��ŁA�uWell-to-Wheel�̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�̕]

�����s�Ȃ킸�ATank-to-Wheel�̎����f�[�^�������Ƃ���DME���f�B�[�[���G���W���̍����������������̗L�]��

�R���v�ƁA����܂ł͌�����咣������Ă������Ƃł���B

�@�����������U���������������蒼��́A�f�B�[�[���g���b�N�̔R���Ƃ��Ēv���I�Ȍ��ׂ�����V�R�K�X�R��DME

�����o�C�I�}�X�R����DME�ɖ����ɑ�]�����邱�Ƃ����f���ꂽ���̂Ɛ��@�����B���̂��߁A2012�N5���̎����ԋZ

�p��E�t�G���Ŕ��\���������U���������� ���蒼��Q�{��DME�֘A�̘_���́A�\�T�Ɏ������悤�ɁA�u�����̐�

����֔R���ƃo�C�I�}�X�R���̕��y���x����R������, �����Z�p����G���W�����g�p���܂ł̌������ʂ��W�߁A����

�̊m���ȕ��y�������ۑ�ɂ��ē��_������Y�f�Љ��S���V�R���v�̃Z�b�V�����Łu�o�C�I�}�X�R����DME�W

�̘_���v�\���ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƍl������B

�����o�C�I�}�X�R����DME�ɖ����ɑ�]�����邱�Ƃ����f���ꂽ���̂Ɛ��@�����B���̂��߁A2012�N5���̎����ԋZ

�p��E�t�G���Ŕ��\���������U���������� ���蒼��Q�{��DME�֘A�̘_���́A�\�T�Ɏ������悤�ɁA�u�����̐�

����֔R���ƃo�C�I�}�X�R���̕��y���x����R������, �����Z�p����G���W�����g�p���܂ł̌������ʂ��W�߁A����

�̊m���ȕ��y�������ۑ�ɂ��ē��_������Y�f�Љ��S���V�R���v�̃Z�b�V�����Łu�o�C�I�}�X�R����DME�W

�̘_���v�\���ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƍl������B

�@����܂ŁA�������U���������������蒼��́A�O�q�̂悤�ɁA���{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j��

�f�ڂ��ꂽ�uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ɂ����āA�u�V�R�K�X�R����DME�́A�y���f�B�[�[��������R�O��

��Well-to-Wheel�̔M���������A�������̖����R���v�ł��鎖���ɂ͑S���G�ꂸ�A�u�iTank-to-Wheel�̎����f�[�^��

�����ɂ��Ă��邱�Ƃ��B�����ājDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̍�

�\�I�Ƃ��]�������Ȍ�����咣������Ă����̂ł���B

�f�ڂ��ꂽ�uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_���ɂ����āA�u�V�R�K�X�R����DME�́A�y���f�B�[�[��������R�O��

��Well-to-Wheel�̔M���������A�������̖����R���v�ł��鎖���ɂ͑S���G�ꂸ�A�u�iTank-to-Wheel�̎����f�[�^��

�����ɂ��Ă��邱�Ƃ��B�����ājDME�̓f�B�[�[���G���W���̍������������R���ł���A�����̗L�]�ȔR���v�Ƃ̍�

�\�I�Ƃ��]�������Ȍ�����咣������Ă����̂ł���B

�@�������A�ŋ߂�2012�N5���̎����ԋZ�p��E�t�G���Ŕ��\���������U���������� ���蒼��Ɓi�Ɓj��ʈ��S��

���������̍����R�Y���Ƃ�DME�֘A�̘_���̔��\���ꂽ�Z�b�V�����̐���������Ɓu�o�C�I�}�X�R���̕��y���x

���E�E�E�E�v�ƋL�ڂ���Ă���B���̂��Ƃ���A�������蒼��́ADME�g���b�N�ɗp����DME�R�����A����܂ł̓V�R�K�X

�R����DME����A�o�C�I�}�X�R����DME�ɑ�]�����ꂽ���Ƃ��m���Ȃ悤�ɍl������B����́A�V�R�K�X�R����DME

���o�C�I�}�X�R����DME�Ƃ́A�������V�R�K�X�ƃo�C�I�}�X�Ƃ��قȂ邾���ł��邽�߁A�V�R�K�X�R����DME�����o�C

�I�}�X�R����DME�ɑ�]������u�ς��g�v�E�u��ϐg�v�����̒f���������ɍs�����Ƃ̗��s�s�E�s�����������ɘI��

���Ȃ����_�����������߂ł͂Ȃ����낤���B����́A�V�R�K�X�R����DME�ƃo�C�I�}�X�R����DME�Ƃ́ADME�Ƃ��Ă�

�S������ł��邽�߂ɉ\�ȁu�ς��g�v�E�u��ϐg�v�ł���B���̂悤�ȕϐg���T���b�ƒN�̖ڂɂ��C�t���ꂸ�ɂł���

���Ƃ́A�������U���������������蒼��ɂƂ��ẮA�K�^�Ȃ��Ƃł������Ɛ��������B�������A���Ă܂ł̓��蒼��

�������{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_�����_����M

�S�ɓǂ܂�Ă����l�B�́A�ŋ߂̓��蒼��̘_���ł́A�m��ʊԂ�DME�g���b�N�̔R�����V�R�K�X�R����DME��

��o�C�I�}�X�R����DME�ɁA�ˑR�A�]�����Ă��邱�Ƃɂ��āA�����͋����ꂽ�l������̂ł͂Ȃ����낤���B

���������̍����R�Y���Ƃ�DME�֘A�̘_���̔��\���ꂽ�Z�b�V�����̐���������Ɓu�o�C�I�}�X�R���̕��y���x

���E�E�E�E�v�ƋL�ڂ���Ă���B���̂��Ƃ���A�������蒼��́ADME�g���b�N�ɗp����DME�R�����A����܂ł̓V�R�K�X

�R����DME����A�o�C�I�}�X�R����DME�ɑ�]�����ꂽ���Ƃ��m���Ȃ悤�ɍl������B����́A�V�R�K�X�R����DME

���o�C�I�}�X�R����DME�Ƃ́A�������V�R�K�X�ƃo�C�I�}�X�Ƃ��قȂ邾���ł��邽�߁A�V�R�K�X�R����DME�����o�C

�I�}�X�R����DME�ɑ�]������u�ς��g�v�E�u��ϐg�v�����̒f���������ɍs�����Ƃ̗��s�s�E�s�����������ɘI��

���Ȃ����_�����������߂ł͂Ȃ����낤���B����́A�V�R�K�X�R����DME�ƃo�C�I�}�X�R����DME�Ƃ́ADME�Ƃ��Ă�

�S������ł��邽�߂ɉ\�ȁu�ς��g�v�E�u��ϐg�v�ł���B���̂悤�ȕϐg���T���b�ƒN�̖ڂɂ��C�t���ꂸ�ɂł���

���Ƃ́A�������U���������������蒼��ɂƂ��ẮA�K�^�Ȃ��Ƃł������Ɛ��������B�������A���Ă܂ł̓��蒼��

�������{�@�B�w�2010�N5�����iVol.113�AN0.1098�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�uDME�g���b�N�̍ŐV�J���v�̘_�����_����M

�S�ɓǂ܂�Ă����l�B�́A�ŋ߂̓��蒼��̘_���ł́A�m��ʊԂ�DME�g���b�N�̔R�����V�R�K�X�R����DME��

��o�C�I�}�X�R����DME�ɁA�ˑR�A�]�����Ă��邱�Ƃɂ��āA�����͋����ꂽ�l������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@���͂Ƃ�����A�������U���������������蒼���DME�g���b�N�̘_���ł́ADME�R���Ƃ��Ă͓V�R�K�X�R������o

�C�I�}�X�R���ɓˑR�A�ύX���ꂽ�́A�m���Ȃ悤���B�����āA����ɂ���āA���蒼��͂��ꂩ����u�i�o�C�I�}�X�R��

�́jDME���f�B�[�[���G���W���̏����̗L�]�ȔR���v�Ǝ咣���A���蒼��̂���܂ł̎咣���Ԉ���Ă��Ȃ�������

���Ӗ��ʂŎ咣�����悤�ɕM�҂ɂ͎v����̂ł���B�ʂ����āA�{���ɁA�������U���������������蒼����Ӑ}�E

�咣����Ă���悤�ɁA�o�C�I�}�X�R����DME������A�킪���̃g���b�N�ݕ��A������ɂ����āA�����I�ɒ�Y

�f�A�E�Ζ��̎Љ��{���Ɏ������邱�Ƃ��ł���̂ł��낤���B����ɂ��ẮA�ސE�����|���R�c���Z�p�����M�҂�

�́A�킪���̃g���b�N�ݕ��A������ɂ������o�C�I�}�X�R����DME�̓����ɂ���Y�f�A�E�Ζ��̎����́A�����I��

���ɂ߂č���ł͂Ȃ����Ɨ\�z���Ă���B

�C�I�}�X�R���ɓˑR�A�ύX���ꂽ�́A�m���Ȃ悤���B�����āA����ɂ���āA���蒼��͂��ꂩ����u�i�o�C�I�}�X�R��

�́jDME���f�B�[�[���G���W���̏����̗L�]�ȔR���v�Ǝ咣���A���蒼��̂���܂ł̎咣���Ԉ���Ă��Ȃ�������

���Ӗ��ʂŎ咣�����悤�ɕM�҂ɂ͎v����̂ł���B�ʂ����āA�{���ɁA�������U���������������蒼����Ӑ}�E

�咣����Ă���悤�ɁA�o�C�I�}�X�R����DME������A�킪���̃g���b�N�ݕ��A������ɂ����āA�����I�ɒ�Y

�f�A�E�Ζ��̎Љ��{���Ɏ������邱�Ƃ��ł���̂ł��낤���B����ɂ��ẮA�ސE�����|���R�c���Z�p�����M�҂�

�́A�킪���̃g���b�N�ݕ��A������ɂ������o�C�I�}�X�R����DME�̓����ɂ���Y�f�A�E�Ζ��̎����́A�����I��

���ɂ߂č���ł͂Ȃ����Ɨ\�z���Ă���B

�T�DDME�R���Ńg���b�N�ݕ��A������̒�Y�f�ƒE�Ζ��̎����͍���I

�@���������A�����̃g���b�N�p�̐V�����R����I��i�������j����ꍇ�A�ȉ��Ɏ������@�A�A����чB�̂��ꂼ��̏���

�ɓK�����Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���B���ɁA�@�`�B�̒��̈�̏����ł��������Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�g���b�N�p�̔R���Ƃ�

�Ă͎��i�ł���ƍl������B

�ɓK�����Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���B���ɁA�@�`�B�̒��̈�̏����ł��������Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�g���b�N�p�̔R���Ƃ�

�Ă͎��i�ł���ƍl������B

�@�@�@���݂̌y����V�R�K�X�i��CNG��LNG�j�ɕC�G�����\���ȗʂ��m���ł��邱�Ƃ��\�Ȃ��ƁB

�@�A�D���݂��y����V�R�K�X�i��CNG��LNG�j�Ɠ����ȏ�̍���Well-to-Tank�̃G�l���M�[�����ł��邱�ƁB

�@�B�D���݂��y����V�R�K�X�i��CNG��LNG�j�Ɠ����ȉ���CO2�r�o�ʂɂł��錩�ʂ������邱�ƁB

�@�����ŁA�o�C�I�}�X�R����DME�ł��������؎��n�o�C�I�}�X�[�����K�X�[DME�iBioDME�j�ɂ��āA�ȏ�̇@�`�B��

�R���������Ă��邩�ۂ��ɂ��ĕ]������ƁA�ȉ��̒ʂ�ƂȂ�B

�R���������Ă��邩�ۂ��ɂ��ĕ]������ƁA�ȉ��̒ʂ�ƂȂ�B

�������؎��n�o�C�I�}�X�[�����K�X�[DME�iBioDME�j�́A�u���݂̌y����V�R�K�X�i��CNG��LNG�j�ɕC�G����\����

�ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ����炩�ɍ���v�ł��邽�߂ɁA�@�̏����ɂ͓K�����Ȃ��B

�ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ����炩�ɍ���v�ł��邽�߂ɁA�@�̏����ɂ͓K�����Ȃ��B

�������؎��n�o�C�I�}�X�[�����K�X�[DME�iBioDME�j��Well-to-Tank�̃G�l���M�[�����́A�u���݂̌y����V�R�K�X

�i��CNG��LNG�j�ɔ�ׂđ啝�ɒႢ�v���߂ɁA�A�̏����ɂ͓K�����Ȃ��B

�i��CNG��LNG�j�ɔ�ׂđ啝�ɒႢ�v���߂ɁA�A�̏����ɂ͓K�����Ȃ��B

�������؎��n�o�C�I�}�X�[�����K�X�[DME�iBioDME�j��Well-to-Tank�̃G�l���M�[�����́A�u���݂̌y����V�R�K�X

�i��CNG��LNG�j�ɔ�ׂ�CO2�r�o�ʂ��啝�ɒႢ�v���߂ɁA�B�̏����ɂ͓K�������B

�i��CNG��LNG�j�ɔ�ׂ�CO2�r�o�ʂ��啝�ɒႢ�v���߂ɁA�B�̏����ɂ͓K�������B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�o�C�I�}�X�R����DME�ł��������؎��n�o�C�I�}�X�[�����K�X�[DME�iBioDME�j�́A�����̃g���b�N

�p�̐V�����R���Ƃ��ĕK�{�ł���@�`�B�̏����ɒ��ŁA�B�̏����ɂ͓K�����Ă��邪�A�@�ƇA�ɂ͊��S�ɕs�K���ł�

��B���������āA�o�C�I�}�X�R����DME�ł��������؎��n�o�C�I�}�X�[�����K�X�[DME�iBioDME�j�́A�����̃g���b�N�p

�̐V�����R���Ƃ��Ă͊��S�Ɏ��i�ł��邱�Ƃ́A�N�̖ڂɂ����炩�ł��邱�Ƃ��ȒP�ɗ�������锤�ł���B�����Ƃ��A

�����Ɏ������̂������؎��n�o�C�I�}�X�[�����K�X�[DME�iBioDME�j�̗�ł��邪�A�����؎��n�o�C�I�}�X�[�����K

�X�[DME�iBioDME�j�Ɠ��l�ɁA�����o�C�I�}�X�R����DME�́A�B�̏����ɂ͓K���ł��邪�A�@�ƇA�ɂ͊��S�ɕs�K

���ł�����̂Ɛ��������B���������āA�o�C�I�}�X�R����DME�́A�킪���ł̓f�B�[�[���g���b�N�i��DME�g���b�N�j�p

�R���Ƃ��ĕK�v�ȗʂ��m�ۂ��邱�Ƃ��s�\�ł���A�y����V�R�K�X�i��CNG��LNG�j�ɔ�ׂđ啝�ɃG�l���M�[����

��Q��錇�ׂ�����B���̂��߁A�o�C�I�}�X�R����DME�ɂ�鎩���Ԃ̒�Y�f�E�E�Ζ��́A�s�\���I�ɏڏq����

����悤�ɁA�o�C�I�}�X�R����DME�́A�f�B�[�[���g���b�N�i��DME�g���b�N�j�p�̔R���Ƃ��ẮA���i�ł���B

�p�̐V�����R���Ƃ��ĕK�{�ł���@�`�B�̏����ɒ��ŁA�B�̏����ɂ͓K�����Ă��邪�A�@�ƇA�ɂ͊��S�ɕs�K���ł�

��B���������āA�o�C�I�}�X�R����DME�ł��������؎��n�o�C�I�}�X�[�����K�X�[DME�iBioDME�j�́A�����̃g���b�N�p

�̐V�����R���Ƃ��Ă͊��S�Ɏ��i�ł��邱�Ƃ́A�N�̖ڂɂ����炩�ł��邱�Ƃ��ȒP�ɗ�������锤�ł���B�����Ƃ��A

�����Ɏ������̂������؎��n�o�C�I�}�X�[�����K�X�[DME�iBioDME�j�̗�ł��邪�A�����؎��n�o�C�I�}�X�[�����K

�X�[DME�iBioDME�j�Ɠ��l�ɁA�����o�C�I�}�X�R����DME�́A�B�̏����ɂ͓K���ł��邪�A�@�ƇA�ɂ͊��S�ɕs�K

���ł�����̂Ɛ��������B���������āA�o�C�I�}�X�R����DME�́A�킪���ł̓f�B�[�[���g���b�N�i��DME�g���b�N�j�p

�R���Ƃ��ĕK�v�ȗʂ��m�ۂ��邱�Ƃ��s�\�ł���A�y����V�R�K�X�i��CNG��LNG�j�ɔ�ׂđ啝�ɃG�l���M�[����

��Q��錇�ׂ�����B���̂��߁A�o�C�I�}�X�R����DME�ɂ�鎩���Ԃ̒�Y�f�E�E�Ζ��́A�s�\���I�ɏڏq����

����悤�ɁA�o�C�I�}�X�R����DME�́A�f�B�[�[���g���b�N�i��DME�g���b�N�j�p�̔R���Ƃ��ẮA���i�ł���B

�@���������āA�������U���������������蒼��Ɓi�Ɓj��ʈ��S���������̍����R�Y���̗����������̃f�B�[�[

���g���b�N�p�̐V�����R���Ƃ����o�C�I�}�X�R����DME�𐄏�����Ă��邱�Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̐��ƂƂ��Ċ�

�S�Ɍ�����咣������Ă�����̂ƍl������B���̂��߁A���蒼��ƍ����R�Y���̗����́A���_�̂��߂ɂ��A��

���̃g���b�N�p�̐V�����R���Ƃ����o�C�I�}�X�R����DME��M�S�ɐ�������Ă��邱�Ƃ��A�����A�������ꂽ�����]�܂�

���Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B����Ƃ��A���蒼��ƍ����R�Y���̗����́A�V�R�K�X���獇����DME��GTL

�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K�ɏڏq���Ă���悤�ȁu�V�R�K�X�R����DME�́A�����̃g���b�N�p�̐V�����R���ɂ͕s�K�v��

�����M�҂̈ӌ��E�咣�����ł���Ƃ̌�����������Ă���̂ł��낤���B����ɂ��āA�@�����A���̑�����

�l�B�̂��ӌ������������������������Ǝv���Ă���B

���g���b�N�p�̐V�����R���Ƃ����o�C�I�}�X�R����DME�𐄏�����Ă��邱�Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̐��ƂƂ��Ċ�

�S�Ɍ�����咣������Ă�����̂ƍl������B���̂��߁A���蒼��ƍ����R�Y���̗����́A���_�̂��߂ɂ��A��

���̃g���b�N�p�̐V�����R���Ƃ����o�C�I�}�X�R����DME��M�S�ɐ�������Ă��邱�Ƃ��A�����A�������ꂽ�����]�܂�

���Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B����Ƃ��A���蒼��ƍ����R�Y���̗����́A�V�R�K�X���獇����DME��GTL

�́A�g���b�N�p�R���ɕs�K�ɏڏq���Ă���悤�ȁu�V�R�K�X�R����DME�́A�����̃g���b�N�p�̐V�����R���ɂ͕s�K�v��

�����M�҂̈ӌ��E�咣�����ł���Ƃ̌�����������Ă���̂ł��낤���B����ɂ��āA�@�����A���̑�����

�l�B�̂��ӌ������������������������Ǝv���Ă���B

�@��L�{�����Ō�蓙���������܂�����A���{�@�B�w��̊W�҂��܂߂ă��[�����ɂĂ��w�E�������܂��B�܂��A�^��

�_�A������A�䊴�z���A�ǂ̂悤�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ�

�����Ă��������܂��B

�_�A������A�䊴�z���A�ǂ̂悤�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ�

�����Ă��������܂��B

|