�i�^�[�{�R���p�E���h�ɂ���^�f�B�[�[���g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A�P�������ɉ߂��Ȃ��Ɨ\�z�j

�ŏI�X�V���F2011�N9��26��

|

�P�@��^�g���b�N�E�g���N�^�̔R�����́A�g���b�N���[�J�̍ł��d�v�ȊJ���ۑ�

�@���݁A���쎩���ԁA�����U�����ԁA�O�H�ӂ����AUD�g���b�N�X����у{���{�̊e���[�J�́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K��

�i2009�N�K���j�ɓK����������^�g���b�N�E�g���N�^��̔����ł���B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ă̎Ԏ킪

NO����PM�̔r�o�����������������|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK���ł��Ă��邱�Ƃ���A���{�̃g���b�N

���[�J�ł̃f�B�[�[���G���W���̋Z�p�J���̔\�͂ɂ́A������肪�����ƍl���Ă���l�́A���������m��Ȃ��B����

���A�����_�ł́A�e�g���b�N���[�J�́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă����^�g���b�N�E�g���N�^�̎Ԏ��

���������Ă���̂����B�����ŁA�e�g���b�N���[�J�ł�2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ȑ�^�g���b�N�E�g���N�^��

�Ԏ�̊����ׂ��݂��Ƃ���A�\�P�Ɏ������ł��邱�Ƃ��������B

�i2009�N�K���j�ɓK����������^�g���b�N�E�g���N�^��̔����ł���B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ă̎Ԏ킪

NO����PM�̔r�o�����������������|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK���ł��Ă��邱�Ƃ���A���{�̃g���b�N

���[�J�ł̃f�B�[�[���G���W���̋Z�p�J���̔\�͂ɂ́A������肪�����ƍl���Ă���l�́A���������m��Ȃ��B����

���A�����_�ł́A�e�g���b�N���[�J�́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă����^�g���b�N�E�g���N�^�̎Ԏ��

���������Ă���̂����B�����ŁA�e�g���b�N���[�J�ł�2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ȑ�^�g���b�N�E�g���N�^��

�Ԏ�̊����ׂ��݂��Ƃ���A�\�P�Ɏ������ł��邱�Ƃ��������B

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

8e0ef07935a1�j |

| |

|

|

| |

|

|

�@���̕\�P������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�����U�����Ԃ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̖w�ǂ̎Ԏ킪2015�N�x�d�ʎԔR����

�K�����Ă��邪�A����̓G���W���̏��r�C�ʉ��ɂ��_�E���T�C�W���O�̌��ʂƍl������B��^�g���b�N�E�g���N�^�̃G

���W�����_�E���T�C�W���O�����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̒�R����\�ɂȂ邪�A�ԗ��̑��s���\������

���ɂȂ邽�߁A�S�Ẵ��[�U�Ɋ��}������^�g���b�N�ł͖����ƍl������B�܂��A���쎩���ԁAUD�g���b�N�X�����

�O�H�ӂ����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�ɂ����ẮA�|�X�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK�����������̎Ԏ�̑�^�g

���b�N�E�g���N�^��2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă���̂�����ł���B

�K�����Ă��邪�A����̓G���W���̏��r�C�ʉ��ɂ��_�E���T�C�W���O�̌��ʂƍl������B��^�g���b�N�E�g���N�^�̃G

���W�����_�E���T�C�W���O�����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̒�R����\�ɂȂ邪�A�ԗ��̑��s���\������

���ɂȂ邽�߁A�S�Ẵ��[�U�Ɋ��}������^�g���b�N�ł͖����ƍl������B�܂��A���쎩���ԁAUD�g���b�N�X�����

�O�H�ӂ����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�ɂ����ẮA�|�X�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK�����������̎Ԏ�̑�^�g

���b�N�E�g���N�^��2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă���̂�����ł���B

�@���̂��Ƃ���A��^�g���b�N���[�J�ɂ����ẮA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g

���x�̉��P���\�ɂ���Z�p�𑁋}�ɊJ�����A�e�Ђ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ԏ��2015�N�x�d�ʎԔR����

�K���ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��i�ق̉ۑ�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�����āA�����U�����Ԃɂ����Ă��A���s���\�̍���

13���b�g�����̃G���W���𓋍ڂ����}�j���A���~�b�V�������ڂ̑�^�g���b�N�E�g���N�^��2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK��

�ł���Z�p���J���ł���A�����U�����Ԃ����s���\�̍�����r�C�ʃG���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�E�g���N�^�����i

�ɉ����邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B

���x�̉��P���\�ɂ���Z�p�𑁋}�ɊJ�����A�e�Ђ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�̑S�Ԏ��2015�N�x�d�ʎԔR����

�K���ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��i�ق̉ۑ�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�����āA�����U�����Ԃɂ����Ă��A���s���\�̍���

13���b�g�����̃G���W���𓋍ڂ����}�j���A���~�b�V�������ڂ̑�^�g���b�N�E�g���N�^��2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK��

�ł���Z�p���J���ł���A�����U�����Ԃ����s���\�̍�����r�C�ʃG���W���𓋍ڂ�����^�g���b�N�E�g���N�^�����i

�ɉ����邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B

�@���݂̃|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK��������^�g���b�N�E�g���N�^�i��^�_���v���܂ށj�ɂ����āA�P�O

���b�g���G���W���𓋍ڂ��������U�����Ԃ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�́A�R��\�ɗD��Ă��邪���i�����̓��͐��\��

��肪����ƍl������B���������āA�����U�����Ԃł��A�P�R���b�g���G���W�����̃G���W���ɂ����Ă��Q�O�P�T�N�x�d��

�ԔR���ɓK���ł���Z�p���J���ł���A���͐��\�̗D�ꂽ��^�g���b�N�E�g���N�^���s�̂ł��A�g���b�N���[�U��

�������Ă��炤�����ł���ł���B�ܘ_�A�P�R���b�g���G���W���𓋍ڂ�������ƎO�H�̑�^�g���b�N�E�g���N�^�́A2015�N

�x�d�ʎԔR���ɑS�Ԏ��K���ł���A�S�Ẵg���b�N���[�U�̗v���������Ƃ��ł���̂��B����A�����U�A

�t�c����юO�H�ӂ����̉���̃g���b�N���[�J�̊J������ɂ����Ă��A�������������B��̕��@�����}�ɑ�^�g���b

�N�E�g���N�^�̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g���x�̉��P���\�ɂ���V���ȋZ�p�𑁊��Ɏ��p�����邱�Ƃł��邱

�Ƃ́A�N�����F�߂�Ƃ��낾�낤�B���̂��߂Ɋe�g���b�N���[�J�̃G���W���J������̐l�B�́A�K���ɓw�͂��Ă������

�Ǝv�����A�s�K�Ȃ��ƂɁA�����ɏd�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g���x�̉��P�������ł���f�B�[�[���G���W���̔R��

���P�̋Z�p���J���ł��Ă��Ȃ��悤���B

���b�g���G���W���𓋍ڂ��������U�����Ԃ̑�^�g���b�N�E�g���N�^�́A�R��\�ɗD��Ă��邪���i�����̓��͐��\��

��肪����ƍl������B���������āA�����U�����Ԃł��A�P�R���b�g���G���W�����̃G���W���ɂ����Ă��Q�O�P�T�N�x�d��

�ԔR���ɓK���ł���Z�p���J���ł���A���͐��\�̗D�ꂽ��^�g���b�N�E�g���N�^���s�̂ł��A�g���b�N���[�U��

�������Ă��炤�����ł���ł���B�ܘ_�A�P�R���b�g���G���W���𓋍ڂ�������ƎO�H�̑�^�g���b�N�E�g���N�^�́A2015�N

�x�d�ʎԔR���ɑS�Ԏ��K���ł���A�S�Ẵg���b�N���[�U�̗v���������Ƃ��ł���̂��B����A�����U�A

�t�c����юO�H�ӂ����̉���̃g���b�N���[�J�̊J������ɂ����Ă��A�������������B��̕��@�����}�ɑ�^�g���b

�N�E�g���N�^�̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g���x�̉��P���\�ɂ���V���ȋZ�p�𑁊��Ɏ��p�����邱�Ƃł��邱

�Ƃ́A�N�����F�߂�Ƃ��낾�낤�B���̂��߂Ɋe�g���b�N���[�J�̃G���W���J������̐l�B�́A�K���ɓw�͂��Ă������

�Ǝv�����A�s�K�Ȃ��ƂɁA�����ɏd�ʎԃ��[�h�R��l���T�p�[�Z���g���x�̉��P�������ł���f�B�[�[���G���W���̔R��

���P�̋Z�p���J���ł��Ă��Ȃ��悤���B

�Q�@NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A�R����̑厸�s

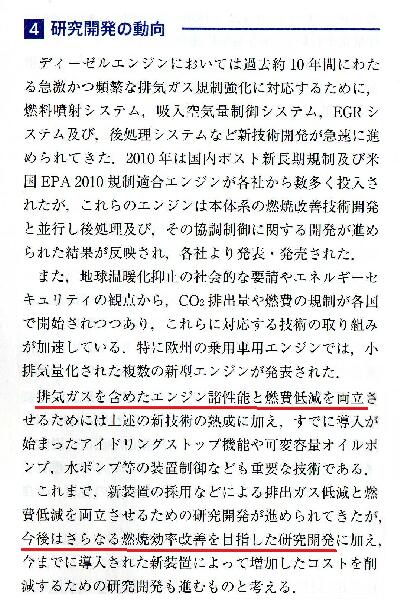

�@�f�B�[�[���G���W���̔R����P��NO���팸��}�邽�߁A�]�����瑽���ʂŐ��͓I�Ɍ����J�������{����Ă���B��

�N�A���̒��ł����ɗL���Ȍ����v���W�F�N�g�́A�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO)�̊v�V�I��������

�Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�ł���B���̑�^�g���b�N�̔R����P��NO���팸

�̌����́A8��6��5�S���~�̗\�Z�Ŏ��{���ꂽ�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�ł�

��B���̌����v���W�F�N�g�ł́A���̖��̂̒ʂ�A�f�B�[�[���G���W���̔R����P��NO���팸�ɑ傫�Ȍ��ʂ������

�����̊w�ҁE���Ƃ����҂��Ă���V�Z�p���̗p���ꂽ�̂ł���B�����āA���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌�

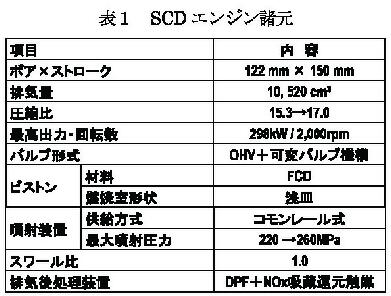

���J���v�̌����v���W�F�N�g�ł̖ڕW�́A�\�Q�Ɏ������ʂ�A�uNO�� = 0.2g/kWh�v����сu2015�N�x�d���ҔR������

��10���̔R�����v���ݒ肳�ꂽ�̂ł���B

�N�A���̒��ł����ɗL���Ȍ����v���W�F�N�g�́A�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO)�̊v�V�I��������

�Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�ł���B���̑�^�g���b�N�̔R����P��NO���팸

�̌����́A8��6��5�S���~�̗\�Z�Ŏ��{���ꂽ�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�ł�

��B���̌����v���W�F�N�g�ł́A���̖��̂̒ʂ�A�f�B�[�[���G���W���̔R����P��NO���팸�ɑ傫�Ȍ��ʂ������

�����̊w�ҁE���Ƃ����҂��Ă���V�Z�p���̗p���ꂽ�̂ł���B�����āA���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌�

���J���v�̌����v���W�F�N�g�ł̖ڕW�́A�\�Q�Ɏ������ʂ�A�uNO�� = 0.2g/kWh�v����сu2015�N�x�d���ҔR������

��10���̔R�����v���ݒ肳�ꂽ�̂ł���B

| |

|

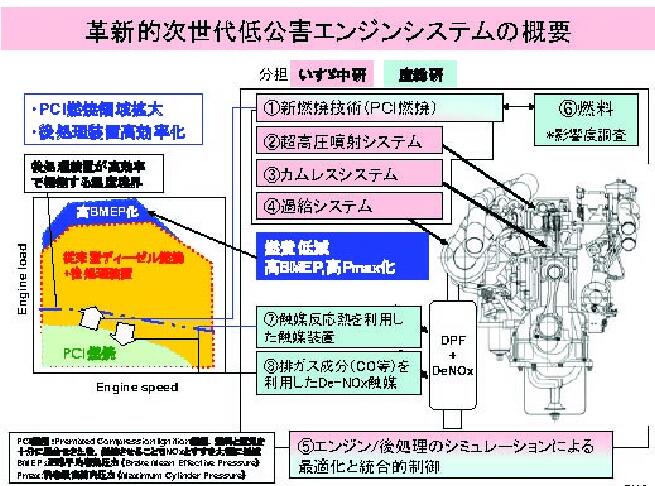

�E�R�i�ߋ��V�X�e��

�E300MP���̒������R������

�E�J�����X�V�X�e��

�EPCI�R��

�iPremixed. Compression Ignition combustion�j

�EDPF

�EDeNO���G�}�i�A�fSCR�G�}�j

|

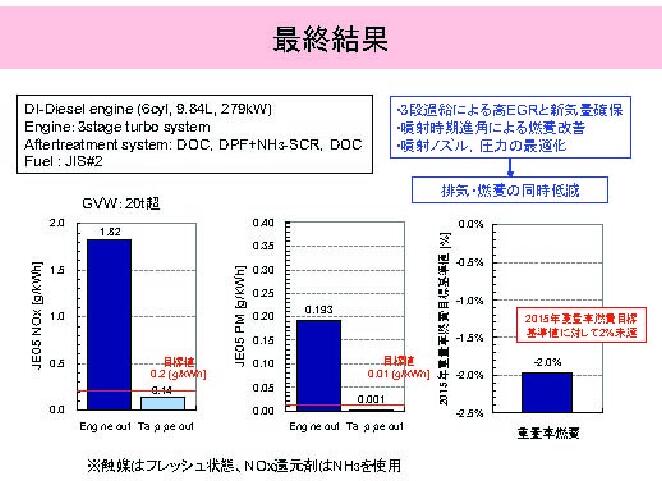

�ENO�� = 0.2g/kWh�̖ڕW�́A�B��

�@(NO�����|�X�g�V������1/3�ɍ팸�j

�E�ڕW��10���̔R����P�ɑ��A���ʂ�2���̔R���

�@�i2015�N�x�d���ҔR������̔R�����̊����j

|

�@�@�܂��A���̌����v���W�F�N�g�ɂ�����G���W���V�X�e���̊T�v�Ƒ_���Ƃ���Z�p�I�ȉ��P�̒���_��}�P�Ɏ������B

�@���̂悤�ɁA�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO)�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���́u�����x�R��

����G���W�V�X�e���̌����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�́ANO�����|�X�g�V������1/3�ጸ���A�R��������2015�N

�x�d���ҔR������10�����P���鍂���ڕW���������悤�Ƃ�����̂ł������B�ܘ_�A���̂悤�ɒN���������悤�ȍ�

���ڕW���f����ꂽ�̂́A���̌����v���W�F�N�g���G���W���̃R�X�g������d�ʑ�����S���l�����Ȃ��ŏ����̎��p��

��������ł̏����ɋZ�p�̉\����Njy���錤���J���ł��������߂ƍl������B���̌����J�����J�n���ꂽ

2004�N�����A���̌����̊W�����w�ҁE���Ƃ�NO���팸�ƔR�����Ɋ�^����ƍl����ꂽ�S�Ă̋Z�p�i�R�i�ߋ�

�V�X�e���A300MP���̒������R�����ˁA�J�����X�V�X�e���APCI�R�āADPF�ADeNO���G�}�j���̗p���ꂽ���̂ƍl�����

��B

����G���W�V�X�e���̌����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�́ANO�����|�X�g�V������1/3�ጸ���A�R��������2015�N

�x�d���ҔR������10�����P���鍂���ڕW���������悤�Ƃ�����̂ł������B�ܘ_�A���̂悤�ɒN���������悤�ȍ�

���ڕW���f����ꂽ�̂́A���̌����v���W�F�N�g���G���W���̃R�X�g������d�ʑ�����S���l�����Ȃ��ŏ����̎��p��

��������ł̏����ɋZ�p�̉\����Njy���錤���J���ł��������߂ƍl������B���̌����J�����J�n���ꂽ

2004�N�����A���̌����̊W�����w�ҁE���Ƃ�NO���팸�ƔR�����Ɋ�^����ƍl����ꂽ�S�Ă̋Z�p�i�R�i�ߋ�

�V�X�e���A300MP���̒������R�����ˁA�J�����X�V�X�e���APCI�R�āADPF�ADeNO���G�}�j���̗p���ꂽ���̂ƍl�����

��B

�@�Ƃ��낪�A�W���~�ȏ�̖c��ȗ\�Z�𒍂�����Ŗ蕨����Ŏ��{���ꂽ�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J

���v�̌����J���́A�̐S�̔R�����P�ɂ��Ă͎S�邽�錋�ʂŏI����Ă��܂����悤���B���̏؋��Ƃ��ẮA����܂�

�̑�����NEDO�̌����J���̗�ƈقȂ�A���̌����J���ł͓����̖ڕW�ƍŏI���ʂƂ̔R�����P���]��ɂ���������

���Ă��邩��ł���B�����āA���̃v���W�F�N�g�ł�2015�N�x�d�ʎԔR�������P�O���̑啝�ȔR�����P��ڕW�Ɍf

���Ȃ���A�ŏI���ʂł́A�������Ƃ�2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ�����̔R������������Ă��܂��Ă���̂�

��B

���v�̌����J���́A�̐S�̔R�����P�ɂ��Ă͎S�邽�錋�ʂŏI����Ă��܂����悤���B���̏؋��Ƃ��ẮA����܂�

�̑�����NEDO�̌����J���̗�ƈقȂ�A���̌����J���ł͓����̖ڕW�ƍŏI���ʂƂ̔R�����P���]��ɂ���������

���Ă��邩��ł���B�����āA���̃v���W�F�N�g�ł�2015�N�x�d�ʎԔR�������P�O���̑啝�ȔR�����P��ڕW�Ɍf

���Ȃ���A�ŏI���ʂł́A�������Ƃ�2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ�����̔R������������Ă��܂��Ă���̂�

��B

�@����NEDO�̌����J���̎��ۂ̍ŏI���ʂł́A�}�Q�Ɏ������悤�ɁANOx�͖ڕW��B���ł������A���݂̏ȃG

�l���M�[�E�Ȏ����E��CO2�̎���ɋ��߂��Ă���̐S�v�̔R�����P�͖ڕW��10���팸�ɂ͑S���y���A�}

�炸��2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ���̈����ƂȂ��Ă��܂����̂ł���B���s�̑����̑�^�g���b�N��2015

�N�x�d�ʎԔR���ɓK�����Ă��邱�Ƃ���A�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ɂ�����2015�N�x�d��

�ԔR���ɑ��ĂQ���̔R����́A���̌����J���������Ȃ܂ł̑厸�s�ɏI����Ă��܂����Ɖ]����̂ł͂Ȃ�

���낤���B

�l���M�[�E�Ȏ����E��CO2�̎���ɋ��߂��Ă���̐S�v�̔R�����P�͖ڕW��10���팸�ɂ͑S���y���A�}

�炸��2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ���̈����ƂȂ��Ă��܂����̂ł���B���s�̑����̑�^�g���b�N��2015

�N�x�d�ʎԔR���ɓK�����Ă��邱�Ƃ���A�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ɂ�����2015�N�x�d��

�ԔR���ɑ��ĂQ���̔R����́A���̌����J���������Ȃ܂ł̑厸�s�ɏI����Ă��܂����Ɖ]����̂ł͂Ȃ�

���낤���B

�@���̐}�Q�Ɏ������悤�ɁANEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł̖��́ANOx��PM�͍팸�ł���

���A�R���2015�N�x�d�ʎԔR���Q���̈����ƂȂ��Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł���B���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e

���̌����J���v�ɂ�����PCI�R�Ă��܂߂��R�ĉ��P�ł̔R����オ�s�����ɏI������������ʂ��͂�����ƌ�����

������ƁA�f�B�[�[���R�Ẳ��P�ɂ���ĔR�������������邱�Ƃ͋ɂ߂ē�����Ƃ�w�ǂ̃f�B�[�[���W�̊w

�ҁE���Ƃ����������̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA����NEDO�̃f�B�[�[���R��̌���Ɋւ��Ă̔ߎS�Ȏ������ʂ�

�����w�ҁE���Ƃ͋����Ռ����A�傢�ɗ��_���ꂽ�l�������������̂Ɛ��@�����B���݂ɁA�����ԋZ�p��s

�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1���P�����s�j�̔ѓc�P�� �c���勳���@���R�����́u�f�B�[�[���G���W

�����̂P�O�N�v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R��팸�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A�R�ĉ��P�ɂ��f�B

�[�[���G���W���̔R��팸���u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�Ƃ̎�|���L�ڂ���Ă���B����́A����NEDO�́u����

�x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�i2004�`2009�N�j�ł̔R�����Ɏ��s���������܂��Ă̋L�q�ł͂�

�����Ƃ��l������B

���A�R���2015�N�x�d�ʎԔR���Q���̈����ƂȂ��Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł���B���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e

���̌����J���v�ɂ�����PCI�R�Ă��܂߂��R�ĉ��P�ł̔R����オ�s�����ɏI������������ʂ��͂�����ƌ�����

������ƁA�f�B�[�[���R�Ẳ��P�ɂ���ĔR�������������邱�Ƃ͋ɂ߂ē�����Ƃ�w�ǂ̃f�B�[�[���W�̊w

�ҁE���Ƃ����������̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA����NEDO�̃f�B�[�[���R��̌���Ɋւ��Ă̔ߎS�Ȏ������ʂ�

�����w�ҁE���Ƃ͋����Ռ����A�傢�ɗ��_���ꂽ�l�������������̂Ɛ��@�����B���݂ɁA�����ԋZ�p��s

�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1���P�����s�j�̔ѓc�P�� �c���勳���@���R�����́u�f�B�[�[���G���W

�����̂P�O�N�v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R��팸�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A�R�ĉ��P�ɂ��f�B

�[�[���G���W���̔R��팸���u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�Ƃ̎�|���L�ڂ���Ă���B����́A����NEDO�́u����

�x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�i2004�`2009�N�j�ł̔R�����Ɏ��s���������܂��Ă̋L�q�ł͂�

�����Ƃ��l������B

�@�Q�@�^�[�{�R���p�E���h�Ɋւ���Z�p�Ɗw�ҁE���Ƃ̃f�B�[�[���R�����̊���

�@�O�q�̂悤�ɁA�A�����̊w�ҁE���Ƃ�NO���팸�ƔR�����Ɋ�^�ł���Ɗ��҂���Ă���S�Ă̋Z�p�i�R�i�ߋ��V�X

�e���A300MP���̒������R�����ˁA�J�����X�V�X�e���APCI�R�āADPF�ADeNO���G�}�j�荞��NEDO�́u�����x�R

�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̍ŏI�ł́A2015�N�x�d�ʎԔR������Q�������������R��̌�������

�����\���ꂽ�̂ł���B���̌����́A����܂��킪���̃f�B�[�[���G���W���W�̎w���I����ɂ����w�ҁE���

�Ƃ����M���X�Ɏ咣����Ă����u��^�g���b�N�ɂ����鍡��̔R�����̋Z�p�̒E��āv���w�NJԈႢ�ł�������

�Ƃ��߂ɂ������Ă��܂����̂ł���B

�e���A300MP���̒������R�����ˁA�J�����X�V�X�e���APCI�R�āADPF�ADeNO���G�}�j�荞��NEDO�́u�����x�R

�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̍ŏI�ł́A2015�N�x�d�ʎԔR������Q�������������R��̌�������

�����\���ꂽ�̂ł���B���̌����́A����܂��킪���̃f�B�[�[���G���W���W�̎w���I����ɂ����w�ҁE���

�Ƃ����M���X�Ɏ咣����Ă����u��^�g���b�N�ɂ����鍡��̔R�����̋Z�p�̒E��āv���w�NJԈႢ�ł�������

�Ƃ��߂ɂ������Ă��܂����̂ł���B

�@

�@����NEDO�̌����́A�킪�����f�B�[�[���G���W���W�̎w���I����ɂ����w�ҁE���Ƃ̎咣��M���ď���

�̑�^�g���b�N�̔R������M���ċ^��Ȃ����������̃g���b�N���[�U�̐l�B�����]���������Ƃ͖ܘ_�ł���B�����āA

�w�ҁE���Ƃ̎咣�����̂܂��肵�āu���i�ߋ��V�X�e���A�������R�����ˁAPCI�R�āi��HCCI�R�āj�ɂ����

�f�B�[�[���R��̌��オ�\�v�Ƃ̎咣�����ł��������Ƃ���A���̊w�ҁE���Ƃ̐K�n�ɏ���Ă��̎咣���Г���

�������Ă����g���b�N���[�J�̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂������ɒ�q���O���ꂽ�Ɋׂ������ƍl������B�g���b�N

���[�J�̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂ɂƂ��Ă͐V���̂̏Ռ������̂ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ��낪�A�킪�����f�B

�[�[���G���W���W�̎w���I����ɂ����w�ҁE���Ƃ��܂ޑ����̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂́A����܂ł̃f�B�[�[

���G���W���̔R����P�̌�����咣�E�����ɂ��Ă̎Ӎ߂┽�Ȃ�����܂ŕ��������Ƃ��Ȃ��B���̂��Ƃ��画�f����

�ƁA�f�B�[�[���G���W���W���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A�u�ԐM���A�F��Ȃœn��@�|���Ȃ��v�̃u���b�N���[���A����

�H���Ă���l�B�̂悤�Ɍ�����̂ł���B

�̑�^�g���b�N�̔R������M���ċ^��Ȃ����������̃g���b�N���[�U�̐l�B�����]���������Ƃ͖ܘ_�ł���B�����āA

�w�ҁE���Ƃ̎咣�����̂܂��肵�āu���i�ߋ��V�X�e���A�������R�����ˁAPCI�R�āi��HCCI�R�āj�ɂ����

�f�B�[�[���R��̌��オ�\�v�Ƃ̎咣�����ł��������Ƃ���A���̊w�ҁE���Ƃ̐K�n�ɏ���Ă��̎咣���Г���

�������Ă����g���b�N���[�J�̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂������ɒ�q���O���ꂽ�Ɋׂ������ƍl������B�g���b�N

���[�J�̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂ɂƂ��Ă͐V���̂̏Ռ������̂ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ��낪�A�킪�����f�B

�[�[���G���W���W�̎w���I����ɂ����w�ҁE���Ƃ��܂ޑ����̃f�B�[�[���G���W���Z�p�҂́A����܂ł̃f�B�[�[

���G���W���̔R����P�̌�����咣�E�����ɂ��Ă̎Ӎ߂┽�Ȃ�����܂ŕ��������Ƃ��Ȃ��B���̂��Ƃ��画�f����

�ƁA�f�B�[�[���G���W���W���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A�u�ԐM���A�F��Ȃœn��@�|���Ȃ��v�̃u���b�N���[���A����

�H���Ă���l�B�̂悤�Ɍ�����̂ł���B

�@���āA��k�̘b�͂��ꂭ�炢�ɂ��āA����NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł̔R����P�̎��s

�����\���ꂽ2009�N�������̃f�B�[�[���G���W���W�̏����I��NO���팸�ƔR�����̋Z�p�J���̕��j�⌤���v

���W�F�N�g�ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p������ƁA����܂ő����̊w�ҁE���Ƃɂ���Đ�������Ă�����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G

���W���̔R�����̒�ċZ�p�ł���u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�̋Z�p��

�O�ɁA�}篁A�V���Ƀ^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p��lj�����n�߂��悤���B�P���ɍl����^�[�{�R���p�E���h���r�C�K

�X�̃G�l���M�[���G���W���o�͂ɉł���@�\�����邽�߁A���_�I�ɂ͑�^�g���b�N�̔R����P�̋@�\�����邱��

�͊m���ł���B�������A���̃^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�������I�ɑ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���啝�ɉ��P�ł�

��Ƃ͕M�҂ɂ͂ƂĂ��v���Ȃ��̂ł���B���̍����́A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��f�B�[�[���R�����ɂ��Č�����

�����܂Ƃ߂��̌������܂Ƃ߂��O�H�d�H�̘_���̓��e������Ζ��炩�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B

�����\���ꂽ2009�N�������̃f�B�[�[���G���W���W�̏����I��NO���팸�ƔR�����̋Z�p�J���̕��j�⌤���v

���W�F�N�g�ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p������ƁA����܂ő����̊w�ҁE���Ƃɂ���Đ�������Ă�����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G

���W���̔R�����̒�ċZ�p�ł���u���i�ߋ��V�X�e���v�A�u�������R�����ˁv�A�uPCI�R�āi��HCCI�R�āj�v�̋Z�p��

�O�ɁA�}篁A�V���Ƀ^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p��lj�����n�߂��悤���B�P���ɍl����^�[�{�R���p�E���h���r�C�K

�X�̃G�l���M�[���G���W���o�͂ɉł���@�\�����邽�߁A���_�I�ɂ͑�^�g���b�N�̔R����P�̋@�\�����邱��

�͊m���ł���B�������A���̃^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�������I�ɑ�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���啝�ɉ��P�ł�

��Ƃ͕M�҂ɂ͂ƂĂ��v���Ȃ��̂ł���B���̍����́A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��f�B�[�[���R�����ɂ��Č�����

�����܂Ƃ߂��̌������܂Ƃ߂��O�H�d�H�̘_���̓��e������Ζ��炩�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B

�R�@�O�H�d�H�̘_��������ƁA��^�g���b�N�ɂ�����^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R�����͍���

�R�|�P�@�^�[�{�R���p�E���h�Ɋւ���O�H�d�H�̘_���i���a60�N7���j

�@�O�H�d�H�� �y���z�O�� ���S���́A���{�@��w��_���W�iB�ҁj51��467���i��60-7�j�ɘ_���u�r�C�^�[�{�R���p�E��

�h�G���W���̃G�l���M��������v�\����Ă���B���̘_���̊T�v�́A�ȉ��̕\�R�Ɏ������ʂ�ł���B

�h�G���W���̃G�l���M��������v�\����Ă���B���̘_���̊T�v�́A�ȉ��̕\�R�Ɏ������ʂ�ł���B

| |

|

| |

_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1316760112&cp=�j |

| |

(1) �^�[�{�R���p�E���h�G���W���̍\���}

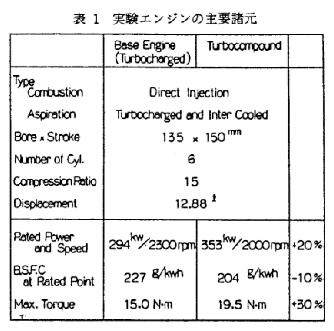

(2) �x�[�X�G���W���ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̎�v�����̔�r

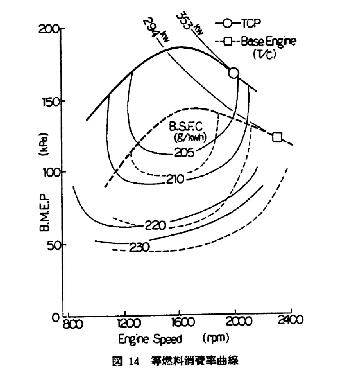

(3) �x�[�X�G���W���ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̓��R��Ȑ��̔�r

(4) ��L�̐}14�ɂ��Ă̖{�_���̋L�q���e

�@�y���ړ_ �y�� �R�����g�z

�@�{�_���̐}�P�S�Ɏ����ꂽ�x�[�X�G���W���ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̓��R��Ȑ��̔�r�}�ł́A�x�[

�X�G���W���̒�i�_��2300rpm�ł���̂ɑ��A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̒�i�_��2000rpm�ő傫����

�Ȃ��Ă���d�l��ݒ肵�A2300rpm�̃x�[�X�G���W����i�_�̔R���2000rpm�̃^�[�{�R���p�E���h�G���W��

��i�_���r���āA�u�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔R��x�[�X�G���W������10���̔R����P�v�ł����|

���q�ׂ��Ă���B�g���b�N�p�G���W���Ƃ��̊ϓ_���炷��A��{�d�l�̈قȂ�R���r�̌��ʂ����̂܂�

�g���b�N�p�G���W���̐��\��r�̋Z�p���Ƃ��Ĉ��p���邱�Ƃ͌��ƍl����B

�@���������A��^�g���b�N�ɂ������i�o�͂̃G���W����]���x�́A���̃g���b�N���K�v�Ƃ��Ă���ō����x��

�m�ۂ��邽�߂ɁA���̃g���b�N�ɓ��ڂ��Ă���g�����X�~�b�V�����M�A���f�t�@�����V�����M�A��Ō��܂����

�ł���B���������āA�{���A�g���b�N�p�G���W���Ƃ��ă^�[�{�R���p�E���h�G���W���ƃx�[�X�G���W������

�R��Ȃ�o�͐��\��P���ɔ�r����ꍇ�ɂ́A�x�[�X�G���W���ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̒�i

�_�̃G���W����]���x�i���ō��o�͎��̃G���W����]���x�j�͓���Ƃ��ׂ��ł����B

�@���̂��߁A�^�[�{�R���p�E���h���^�g���b�N�p�G���W���ɍ̗p�����ꍇ�̔R����P�̕]�����s���ꍇ�ɂ́A

�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ƃx�[�X�G���W������i�_����]���x�i���ō��o�͂̃G���W����]���x�j��

2000rpm�ɑ����A�x�[�X�G���W���̒�i�_�i��294kW/2000rpm�j�ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̒�i�_�i��

353kW/2000rpm�j�Ƃ̓���̃G���W����]���x�ł̔R��̔�r�E�]�����s���ׂ��ł���B�Ȃ��Ȃ�A��i

�_�̃G���W����]���x�̃G���W���ł́A�t���N�V���������ƃ|���s�����O�����̑����ɂ��A�R��m���Ɉ�

�����邽�߂��B

�@���������āA�����O�H�d�H���@��w��_���ɋL�ڂ���Ă���悤�ȁA�u�x�[�X�G���W���̒�i�_

�i294kW/2300rpm�j�̔R��ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̒�i�_�i353kW/2000rpm�j�̔R��Ƃ�

��r���A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔R��x�[�X�G���W���̔R�����10���̉��P���\�v�Ƃ�

�_���̋L�q���e���A���̂܂����ԗp�f�B�[�[���G���W���Ƀ^�[�{�R���p�E���h���̗p�����ꍇ�̔R

����P�̗\���Ƃ��Ĉ��p���邱�Ƃ͌���ƍl����B

|

�R�|�Q�@�O�H�d�H�_���̓��R��Ȑ�����\�z�����^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R�����̊���

�O�H�d�H�� �y���z�O�� ���S�������������{�@��w��_���W�iB�ҁj51��467���i��60-7�j�Ɍf�ڂ́u�r�C�^�[�{�R���p

�E���h�G���W���̃G�l���M��������v���}�P�S�Ɏ����ꂽ�x�[�X�G���W���ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̓��R��Ȑ���

��r�}�ɂ́A�u2300rpm��i��]���x�̃x�[�X�G���W���̒�i�_294kW/2300rpm�v�Ɓu2000rpm��i��]���x�̃^�[�{

�R���p�E���h�G���W���̒�i�_353kW/2000rpm�v���L�ڂ���Ă���B����ɐV���ɒ�i��]���x���^�[�{�R���p�E���h

�G���W���Ɠ���Ƃ����u���d�l��2000rpm�̃x�[�X�G���W���̒�i�_294kW/2000rpm�v��NjL�����x�[�X�G���W���ƃ^�[

�{�R���p�E���h�G���W���̓��R��Ȑ��̔�r�}���A�ȉ��̐}�R�Ɏ������B

�E���h�G���W���̃G�l���M��������v���}�P�S�Ɏ����ꂽ�x�[�X�G���W���ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̓��R��Ȑ���

��r�}�ɂ́A�u2300rpm��i��]���x�̃x�[�X�G���W���̒�i�_294kW/2300rpm�v�Ɓu2000rpm��i��]���x�̃^�[�{

�R���p�E���h�G���W���̒�i�_353kW/2000rpm�v���L�ڂ���Ă���B����ɐV���ɒ�i��]���x���^�[�{�R���p�E���h

�G���W���Ɠ���Ƃ����u���d�l��2000rpm�̃x�[�X�G���W���̒�i�_294kW/2000rpm�v��NjL�����x�[�X�G���W���ƃ^�[

�{�R���p�E���h�G���W���̓��R��Ȑ��̔�r�}���A�ȉ��̐}�R�Ɏ������B

�@��L�̐}�R�Ɏ������`�_�A�a�_����тb�_�́A�O�H�d�H�Ƙ_���̐}�P�S�����R��Ȑ���r�}�̒��Ƀ^�[�{�R���p�E��

�h�G���W������уx�[�X�G���W���̂��ꂼ��̒�i�_�ł���B�ڍׂ͈ȉ��̒ʂ�ł���B

�h�G���W������уx�[�X�G���W���̂��ꂼ��̒�i�_�ł���B�ڍׂ͈ȉ��̒ʂ�ł���B

�`�_�@�F�@2000rpm��i��]���x�̃^�[�{�R���p�E���h�G���W���̒�i�_�i353kW/2000rpm�j

�a�_�@�F�@2000rpm�̃x�[�X�G���W���̒�i�_�i294kW/2000rpm�j�i���d�l�j

�b�_�@�F�@2300rpm��i��]���x�̃x�[�X�G���W���̒�i�_�i294kW/2300rpm�j

�@�O�H�d�H�Ƈ��̃^�[�{�R���p�E���h�_���ł́A�^�[�{�R���p�E���h�̂`�_�i353kW/2000rpm�j�̔R��i204 g/kWh)�ƃx

�[�X�G���W���̂b�_�i294kW/2300rpm�j�̔R���i227 g/kWh)���r���āA�u�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔R��x�[�X�G

���W������10���̔R����P�v�ł����ƋL�ڂ���Ă���B�������A��^�g���b�N�ɂ������i�o�͂̃G���W����]���x

�i����i��]���x�j�́A���̃g���b�N�ŕK�v�Ƃ���Ă���ō����x�����m�ۂ��邽�߂ɁA���̃g���b�N�ɓ��ڂ���Ă���g

�����X�~�b�V�����M�A���f�t�@�����V�����M�A�䌈�肳�����̂ł���A�^�[�{�R���p�E���h���̃G���W���d�l�ɂ����

���܂���̂ł͂Ȃ��B���������āA�g���b�N�p�G���W���̊ϓ_����^�[�{�R���p�E���h�G���W���ƃx�[�X�G���W���̔R���

��r����ꍇ�ɂ́A�^�[�{�R���p�E���h�G���W�����`�_�ƃx�[�X�G���W�����b�_�̔R����r���ĔR��̗D���_���邱

�Ƃ͖��Ӗ��ł���B�g���b�N�p�G���W���̊ϓ_����^�[�{�R���p�E���h�d�l�̔R����P�̌��ʂ𐳊m�ɔ�r���邽�߂�

�́A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ƃx�[�X�G���W���̗��G���W���̒�i��]���x��2000rpm�œ���ł���^�[�{�R���p�E

���h�G���W����A�_�ƃx�[�X�G���W����B�_�̔R����r����ׂ��ł���B���������āA�g���b�N�p�G���W���̊ϓ_����^

�[�{�R���p�E���h�G���W���̒�i�_�̔R��𐳊m�ɕ]�������ꍇ�ɂ́AA�_��B�_�̔R����r���邱�Ƃɂ��\��

�Ȃ�B����A�_��B�_�̔R���r�ɂ��A�u��i�_�ɂ�����^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔R��x�[�X�G���W������4.

6���̔R����P�v�ł���Ƃ��邱�Ƃ��g���b�N�p�G���W���̊ϓ_����̃^�[�{�R���p�E���h�ɂ����鐳�����R����P��

�F���ł͂Ȃ����낤���B

�[�X�G���W���̂b�_�i294kW/2300rpm�j�̔R���i227 g/kWh)���r���āA�u�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔R��x�[�X�G

���W������10���̔R����P�v�ł����ƋL�ڂ���Ă���B�������A��^�g���b�N�ɂ������i�o�͂̃G���W����]���x

�i����i��]���x�j�́A���̃g���b�N�ŕK�v�Ƃ���Ă���ō����x�����m�ۂ��邽�߂ɁA���̃g���b�N�ɓ��ڂ���Ă���g

�����X�~�b�V�����M�A���f�t�@�����V�����M�A�䌈�肳�����̂ł���A�^�[�{�R���p�E���h���̃G���W���d�l�ɂ����

���܂���̂ł͂Ȃ��B���������āA�g���b�N�p�G���W���̊ϓ_����^�[�{�R���p�E���h�G���W���ƃx�[�X�G���W���̔R���

��r����ꍇ�ɂ́A�^�[�{�R���p�E���h�G���W�����`�_�ƃx�[�X�G���W�����b�_�̔R����r���ĔR��̗D���_���邱

�Ƃ͖��Ӗ��ł���B�g���b�N�p�G���W���̊ϓ_����^�[�{�R���p�E���h�d�l�̔R����P�̌��ʂ𐳊m�ɔ�r���邽�߂�

�́A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ƃx�[�X�G���W���̗��G���W���̒�i��]���x��2000rpm�œ���ł���^�[�{�R���p�E

���h�G���W����A�_�ƃx�[�X�G���W����B�_�̔R����r����ׂ��ł���B���������āA�g���b�N�p�G���W���̊ϓ_����^

�[�{�R���p�E���h�G���W���̒�i�_�̔R��𐳊m�ɕ]�������ꍇ�ɂ́AA�_��B�_�̔R����r���邱�Ƃɂ��\��

�Ȃ�B����A�_��B�_�̔R���r�ɂ��A�u��i�_�ɂ�����^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔R��x�[�X�G���W������4.

6���̔R����P�v�ł���Ƃ��邱�Ƃ��g���b�N�p�G���W���̊ϓ_����̃^�[�{�R���p�E���h�ɂ����鐳�����R����P��

�F���ł͂Ȃ����낤���B

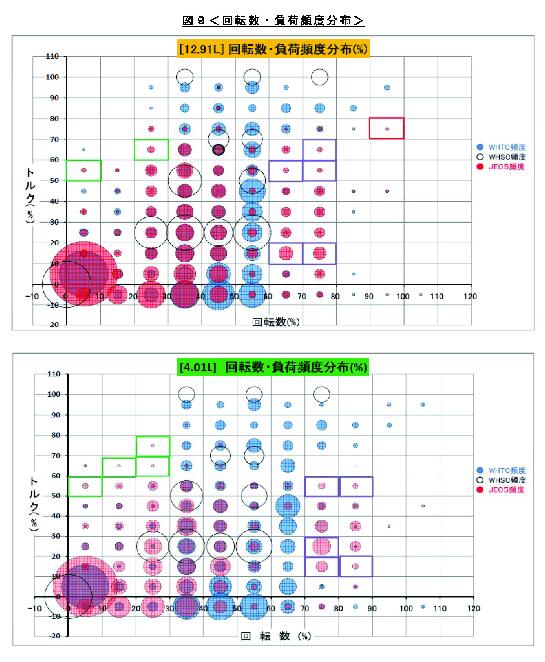

�@�Ƃ���ŁA�}�S�́A�]���̔r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j��WHTC�����@�ɂ�����Q��ނ̃G���W���i12.91���b�g

���A4.01���b�g���j�̉�]���E���וp�x���z�}�Ɏ��������̂ł���B�����r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j��WHTC

�����@�́A�g���b�N�̎����s�ɂ�����G���W���^�]�p�x����쐬���ꂽ���̂ł���A�g���b�N�̎����s�ɂ�����G���W��

�^�]��Ԃ��\���Ă�����̂ƍl������B���̐}�S���Q��ނ̃G���W���i12.91���b�g���A4.01���b�g���j�̉�]���E����

�p�x���z�}������ƁA����̃G���W���ɂ����Ă�100�����ׂ�100���G���W����]���x�ł̃G���W���^�]�i���G���W����

�i�_�j�́A�F���ɋ߂����Ƃ�����B���̂��Ƃ���A�G���W����i�_�ɂ����ă^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔R��x�[�X

�G���W������4.2���̔R����P���ꂽ�Ƃ��Ă��A�g���b�N�̑��s�R��ɂ͑S����^���Ȃ����Ƃ����炩���B�����āA��

���}�S���Q��ނ̃G���W���i12.91���b�g���A4.01���b�g���j�̉�]���E���וp�x���z�}������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�g

���b�N��JE05 ���[�h���Ōv�������d�ʎԃ��[�h�R�������s�R������P���邽�߂ɂ́A�ő�g���N�̃G���W

����]���x�̈�ł̕��������̔R����P��}�邱�Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ͖��炩���B

���A4.01���b�g���j�̉�]���E���וp�x���z�}�Ɏ��������̂ł���B�����r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j��WHTC

�����@�́A�g���b�N�̎����s�ɂ�����G���W���^�]�p�x����쐬���ꂽ���̂ł���A�g���b�N�̎����s�ɂ�����G���W��

�^�]��Ԃ��\���Ă�����̂ƍl������B���̐}�S���Q��ނ̃G���W���i12.91���b�g���A4.01���b�g���j�̉�]���E����

�p�x���z�}������ƁA����̃G���W���ɂ����Ă�100�����ׂ�100���G���W����]���x�ł̃G���W���^�]�i���G���W����

�i�_�j�́A�F���ɋ߂����Ƃ�����B���̂��Ƃ���A�G���W����i�_�ɂ����ă^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔R��x�[�X

�G���W������4.2���̔R����P���ꂽ�Ƃ��Ă��A�g���b�N�̑��s�R��ɂ͑S����^���Ȃ����Ƃ����炩���B�����āA��

���}�S���Q��ނ̃G���W���i12.91���b�g���A4.01���b�g���j�̉�]���E���וp�x���z�}������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�g

���b�N��JE05 ���[�h���Ōv�������d�ʎԃ��[�h�R�������s�R������P���邽�߂ɂ́A�ő�g���N�̃G���W

����]���x�̈�ł̕��������̔R����P��}�邱�Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ͖��炩���B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�ő�g���N�̃G���W����]���x�̈�ł̔R����P���g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�R�����

�P�Ɋ�^���邱�Ƃ���A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ɂ����Ă��ő�g���N�̃G���W����]���x�̈�ł̔R����P�̊�

�����d�v���d�v�ł���B�����ŁA�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ɂ�����ő�g���N�̃G���W����]���x�̈�ł́A�}�R��

�}���̐ԓh��Ŏ�����X�̈�ŔR�2.4���̉��P����Ă��邱�Ƃ�����B���̂��Ƃ���A��^�g���b�N���^�[�{�R���p�E

���h�ɂ���ĔR������P���邱�Ƃ��ł���̂́A�ő�̏ꍇ�ł��A�G���W���ő�g���N�̉^�]��Ԃ�2.4���̉��P����

���邾���ł����B�����āA�}�S���疾�炩�Ȃ悤�ɁA���ۂ̑�^�g���b�N�̑��s�ɂ����ẮA�G���W���^�]�̎g�p�p

�x�́A�G���W���̒���]���x�̒��g���N�t�߂̉^�]���������̂��B���̑�^�g���b�N�̑��s�ł̎g�p�p�x�̑����G��

�W���̒���]���x�̒��g���N�t�߂̉^�]�̈�ł́A�}�R���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R����P�͌�

��Ȃ���p�[�Z���g�ɋ߂��̂ł���B���̂��Ƃ���A���ۂ̃g���b�N���s�ɂ�����^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R�����͋�

�߂ď��Ȃ����̂ƂȂ邱�Ƃ͖��炩�ł���B���������āA�^�[�{�R���p�E���h�Z�p�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P

�́A�P���ɂ������Ȃ��ɂ߂ċ͂��ł���Ɨ\�z�����B

�P�Ɋ�^���邱�Ƃ���A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ɂ����Ă��ő�g���N�̃G���W����]���x�̈�ł̔R����P�̊�

�����d�v���d�v�ł���B�����ŁA�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ɂ�����ő�g���N�̃G���W����]���x�̈�ł́A�}�R��

�}���̐ԓh��Ŏ�����X�̈�ŔR�2.4���̉��P����Ă��邱�Ƃ�����B���̂��Ƃ���A��^�g���b�N���^�[�{�R���p�E

���h�ɂ���ĔR������P���邱�Ƃ��ł���̂́A�ő�̏ꍇ�ł��A�G���W���ő�g���N�̉^�]��Ԃ�2.4���̉��P����

���邾���ł����B�����āA�}�S���疾�炩�Ȃ悤�ɁA���ۂ̑�^�g���b�N�̑��s�ɂ����ẮA�G���W���^�]�̎g�p�p

�x�́A�G���W���̒���]���x�̒��g���N�t�߂̉^�]���������̂��B���̑�^�g���b�N�̑��s�ł̎g�p�p�x�̑����G��

�W���̒���]���x�̒��g���N�t�߂̉^�]�̈�ł́A�}�R���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R����P�͌�

��Ȃ���p�[�Z���g�ɋ߂��̂ł���B���̂��Ƃ���A���ۂ̃g���b�N���s�ɂ�����^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R�����͋�

�߂ď��Ȃ����̂ƂȂ邱�Ƃ͖��炩�ł���B���������āA�^�[�{�R���p�E���h�Z�p�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P

�́A�P���ɂ������Ȃ��ɂ߂ċ͂��ł���Ɨ\�z�����B

�@�ȏ�̂��Ƃ���A���{�@��w��_���W�iB�ҁj51��467���i��60-7�j�́u�r�C�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̃G�l���M��

�������v�i���ҁF�O�H�d�H�Ƈ� �y���z�O�� ���S���j�̘_���̓��e��M�҂̏���Ȋϓ_�œZ�߂����Ă��������ƁA�^�[�{

�R���p�E���h�̓����́A�ȉ��̕\�S�Ɏ������悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B

�������v�i���ҁF�O�H�d�H�Ƈ� �y���z�O�� ���S���j�̘_���̓��e��M�҂̏���Ȋϓ_�œZ�߂����Ă��������ƁA�^�[�{

�R���p�E���h�̓����́A�ȉ��̕\�S�Ɏ������悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B

| |

| �P�D�^�[�{�R���p�E���h�́A�C�����̍ō����͂����߂邱�ƂȂ��A�G���W���̍��o�͉����\

�@�@�E �ő�g���N��30������ �@�@�E �ō��o�͂�20������ �Q�D�^�[�{�R���p�E���h�́A�R�����̋@�\�͏��Ȃ��A���̌��ʂ͋͏� �@ �i�^�[�{�R���p�E���h�́A��^�g���b�N�̔R����\���Ɍ���ł���@�\�͖����j �@�@�E �ő�g���N�t�߁i�}3��X�̈�j��2.4���̔R����P�ł��邪�A���A�ᕉ�ׂł͔R��̉��P���ʂ͊F�� �@�@�E ��i�_�i100����]��100�����ׁj��4.2���̔R����P�ł��邪�A����̓g���b�N�̔R����P�ɂ͖��� �@�@�E ���s���ɂ̓G���W���̒����E�����ׂ����p����邽�߁A�^�[�{�R���p�E���h�̓g���b�N�̔R����P�ɕs���� �@�@�E �^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A�P���ȉ��Ɛ��� |

�R�|�R�@�^�[�{�R���p�E���h�Ɋւ���JPEC�̘_���i2001.M4.2.1�j

�@�Ζ��G�l���M�[�Z�p�Z���^�[�^�[�iJPEC)�̔��\�_���u�r�o���ጸ�ɂ����Ή��^�f�B�[�[���G���W���̌����J

���v�i�o�T�Fhttp://www.pecj.or.jp/japanese/report/2001report/2001M4.2.1.pdf�j�ł�

���v�i�o�T�Fhttp://www.pecj.or.jp/japanese/report/2001report/2001M4.2.1.pdf�j�ł�

| |

|

||||||||||||||

| |

|

||||||||||||||

| |

�y���ړ_ �y�� �R�����g�z

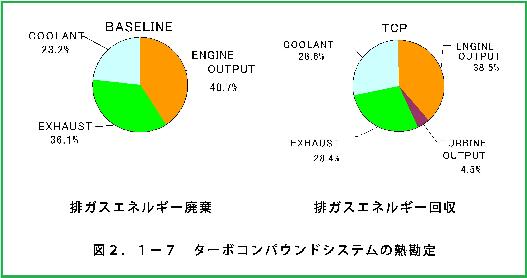

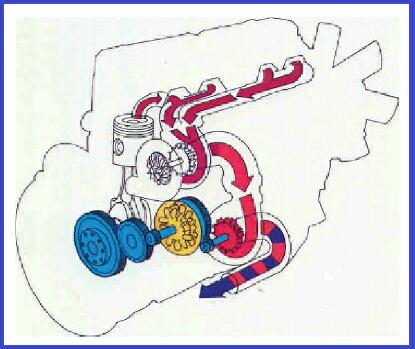

�@�{�_���̐}�Q�ɂ́A��i�_�i���G���W���̍ō��o�͓_�j�ɂ������x�[�X�G���W���ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔M

���肪������Ă���B����ɂ��ƃx�[�X�G���W���ƃ^�[�{�R���p�E���h�G���W���̔M����́A�ȉ��̒ʂ�ł���B

�@

�@�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̏o�́F38.5 ���́A�x�[�X�G���W���̏o�́F40.7 ����� 2.3�����Ȃ��B����́A�^

�[�r���̃m�Y���i��ɂ���R�̂��߂ɉߋ��@�^�[�r���̓�������́��r�C�}�j�z�[���h���͂̏㏸�ɂ��A�G���W ���{�̂̔M�������ቺ�������ʂł���B���̂��Ƃ́A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ł̔������Ȃ������ł���B���� ���A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���ł́A�^�[�r���ɂ���Ĕr�C�K�X����4.5���̏o�͂���������B���̂��߁A�^�[ �{�R���p�E���h�G���W���̎��o�͂́A�i�G���W���o�́F38.5 ���j�{�i�^�[�r��4.5���j��43.0 ���ƂȂ�A�x�[�X�G���W ���̎��o��40.7 �������P�ł��Ă��邱�Ƃ�����B �@���̂悤�ɁA����JPEC�_���ł́A�^�[�{�R���p�E���h�G���W���̎��o�͂���i�_�i���G���W���̍ō��o�͓_�j���M

�����i���M����j��43.0���ɑ������A�x�[�X�G���W���̔M�����i���M����j���2.3���̑����i���R���r�ł�5.6���j �̉��P������邱�Ƃ�������Ă���B���݂ɁA�O�q�̎O�H�d�H�̃^�[�{�R���p�E���h�_���ł̒�i�_�i���d�l���a �_�j�̔R����P�́A4.6���ł������B�����JPEC�_���ƎO�H�d�H�_���̃^�[�{�R���p�E���h�G���W���̎��o�͂���i �_�̔R�����P�́A5���O��łقڈ�v���Ă���悤���B�����̂��Ƃ���A�^�[�{�R���p�E���h�G���W�̒�i�_�i���G�� �W���̍ō��o�͂̉^�]�����j�̔R��́A�x�[�X�G���W���̔R�����5���O��̉��P���\�ƍl���ĊԈႢ�Ȃ��悤 ���B �@���̂悤�ɁA��i�_�i���G���W���̍ō��o�͓_�̉^�]�����j�̌���ꂽ�G���W���^�]�ł̃^�[�{�R���p�E��

�h�G���W���R���́A�x�[�X�G���W���ɔ�ׂ�5���O��̏\���ȔR����P���\�ł���B�������A�ő�g���N �̃G���W���^�]��Ԃł̃^�[�{�R���p�E���h���R�����P�́A�x�[�X�G���W���ɔ�ׂ�2���O��̔R����P ������Ƃ̂��Ƃ��B���̏�A�c�O�Ȃ��ƂɁA�̐S�v�̑�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R�������s�ł̎g�p�p �x�̍���������]�̕������ׂł̃G���W���^�]��Ԃɂ����ẮA�^�[�{�R���p�E���h�G���W�́A�x�[�X�G�� �W�������P�������̔R����P���������ł��Ȃ��Ɛ��@�����B���̂悤�ɁA�^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�́A�� �^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����P��������������ł��Ȃ����߁A��^�g���b�N�̔R������P����Z�p�Ƃ��� �͎��i�ƍl����ׂ��ł���B |

�S�@��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Z�p�ɂ��Ă̊w�ҁE���Ƃ̍ŋ߂̒��q

�@���݂̓��{�̃g���b�N�ƊE�ɂ����ẮA�O�q�̕\�P�Ɏ������悤�ɁA�e�g���b�N���[�J�́A��^�g���b�N�E�g���N�^�̑�����

�Ԏ킪2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̏ł���B�e�g���b�N���[�J������Ă��̏���E�o�ł���悤�ɂ�

�邽�߂ɂ́A�d�ʎԃ��[�h�R����T�����x�̔R����P�ł���Z�p���J�����A���p������K�v������B�ܘ_�A�����_

�ł͊e�g���b�N���[�J�Ƃ����̂悤���ȔR����P���J���ł��Ă��Ȃ����炱���A��^�g���b�N�̈ꕔ�̎Ԏ��2015�N�x�d

�ʎԔR���ɖ��B���̂܂ܔ̔���������������Ȃ����̂ƍl������B

�Ԏ킪2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̏ł���B�e�g���b�N���[�J������Ă��̏���E�o�ł���悤�ɂ�

�邽�߂ɂ́A�d�ʎԃ��[�h�R����T�����x�̔R����P�ł���Z�p���J�����A���p������K�v������B�ܘ_�A�����_

�ł͊e�g���b�N���[�J�Ƃ����̂悤���ȔR����P���J���ł��Ă��Ȃ����炱���A��^�g���b�N�̈ꕔ�̎Ԏ��2015�N�x�d

�ʎԔR���ɖ��B���̂܂ܔ̔���������������Ȃ����̂ƍl������B

�@���̂悤�ɁA���݂́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���Z�p�I�ɍs���l�܂�̏Ɋׂ��Ă���悤���B����

�ɑ��A��^�g���b�N�̔R����P��}�邽�߂ɁA�킪���̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�@���Ȃ�Z�p��

�L���ł���Ƃ̌����〈�ʂ���������Ă���̂ł��낤���B�����T�邽�߁A��^�g���b�N�̔R����P�ɂ��Ă̊w

�ҁE���Ƃ̍ŋ߂̒��q���ȉ��Ƀs�b�N�A�b�v�����B

�ɑ��A��^�g���b�N�̔R����P��}�邽�߂ɁA�킪���̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�@���Ȃ�Z�p��

�L���ł���Ƃ̌����〈�ʂ���������Ă���̂ł��낤���B�����T�邽�߁A��^�g���b�N�̔R����P�ɂ��Ă̊w

�ҁE���Ƃ̍ŋ߂̒��q���ȉ��Ƀs�b�N�A�b�v�����B

�@

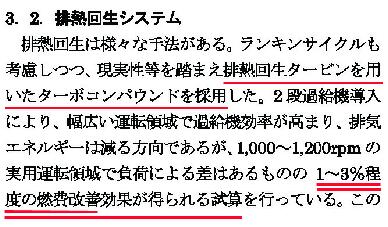

�S�|�P�@�u�����ԋZ�p�v���i2011�N9�����s�j�ɂ�����吹�����i����c��w�j�̎咣

�@2011�N9�����s�́u�����ԋZ�p�v���iVol.65,No.9,2011)�ɂ����āA����c��w�̑吹�����́u�����ԗp�G���W���Z�p

�̌���Ə����v�Ƒ肵���_���\����Ă���B���̒��́u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����ă^�[�{�R���p�E���h

�̋Z�p�ɂ��ċL�q����Ă���̂ŁA���̓��e���ȉ��̕\�S�ɏЉ��B

�̌���Ə����v�Ƒ肵���_���\����Ă���B���̒��́u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����ă^�[�{�R���p�E���h

�̋Z�p�ɂ��ċL�q����Ă���̂ŁA���̓��e���ȉ��̕\�S�ɏЉ��B

| |

|

| |

|

| |

|

�@��L�̕\�S�Ɏ������悤�ɁA�@�����ԋZ�p�v��2011�N9�����́u�����ԗp�G���W���Z�p���͂̌���Ə����v�̘_����

�́A3.2. �̍��ɂ����āu�d�ʎԂ̔R����P�v�ɂ��Ắu����Ə����v�ɂ��ċL�ڂ���Ă���B���̍��ł́A�吹����

�́A�d�ʎԃ��[�h�R��̑�����@���ڂ����������A2015�N�x�d�ʎԔR���̒B����2016�N�̔r�o�K�X�K��������

�̃g���[�h�I�t�̍����̕K�v���ɂ����y����Ă���B����ɑ����āA�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̔R����P�Z�p�Ƃ��āu�^

�[�{�ߋ��@�̑��i���v�Ɓu�^�[�{�R���p�E���h�v��u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�ɂ��u�r�C�K�X�̃G�l���M�[

���o�͎���d�C�G�l���M�[�Ƃ��Ē~�d�r�ɉ������Z�p��������Ă���B�����āA�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ��

�ďd�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�́A�u�����ނ˂Q������P�O���̔R����P���\�v�Ǝ咣����Ă���̂ł���B

�́A3.2. �̍��ɂ����āu�d�ʎԂ̔R����P�v�ɂ��Ắu����Ə����v�ɂ��ċL�ڂ���Ă���B���̍��ł́A�吹����

�́A�d�ʎԃ��[�h�R��̑�����@���ڂ����������A2015�N�x�d�ʎԔR���̒B����2016�N�̔r�o�K�X�K��������

�̃g���[�h�I�t�̍����̕K�v���ɂ����y����Ă���B����ɑ����āA�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̔R����P�Z�p�Ƃ��āu�^

�[�{�ߋ��@�̑��i���v�Ɓu�^�[�{�R���p�E���h�v��u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�ɂ��u�r�C�K�X�̃G�l���M�[

���o�͎���d�C�G�l���M�[�Ƃ��Ē~�d�r�ɉ������Z�p��������Ă���B�����āA�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ��

�ďd�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�́A�u�����ނ˂Q������P�O���̔R����P���\�v�Ǝ咣����Ă���̂ł���B

�@���̘_���ő吹�����́A�d�ʎԁi����^�g���b�N���j�̔R����P�̎�i�Ƃ��āA�u�^�[�{�ߋ��@�̑��i���v�Ɓu�r�C�K�X

�̃G�l���M�[�v�𐄏�����A�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̉��P���\�v�Ǝ咣����Ă�

��B�������A�O�q�̂Q�@���Ɏ������Ƃ���ANEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A�u�^�[�{�ߋ��@

�̑��i���v���g�ݍ��܂�Ă���ɂ�������炸�A�R��������Ă��錋�ʂ����\����Ă���̂ł���B���̂��Ƃ���A

�吹�������R����P�̎�i�Ƃ��ċ������Ă���u�^�[�{�ߋ��@�̑��i���v�́A��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̔R����P

������ƍl������B

�̃G�l���M�[�v�𐄏�����A�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̉��P���\�v�Ǝ咣����Ă�

��B�������A�O�q�̂Q�@���Ɏ������Ƃ���ANEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A�u�^�[�{�ߋ��@

�̑��i���v���g�ݍ��܂�Ă���ɂ�������炸�A�R��������Ă��錋�ʂ����\����Ă���̂ł���B���̂��Ƃ���A

�吹�������R����P�̎�i�Ƃ��ċ������Ă���u�^�[�{�ߋ��@�̑��i���v�́A��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̔R����P

������ƍl������B

�@�܂��A�吹�����́A�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̉��P���\�v�Ǝ咣����Ă��邪�A���̔R

����P�̐��l�́A�d�ʎԃ��[�h�R��̔R����P���H�Ⴕ���̓G���W���̓���̃g���N�Ɖ�]���x�̔R����P���H��

���Ă͖��L����Ă��Ȃ��B�����ŁA���̂Q������P�O���̔R����P���A���ɃG���W���̓���̃g���N�Ɖ�]���x�̔R

����P�̐��l�́A�O�q�̐}�R�Ɏ������O�H�d�H�_�������R��Ȑ���r�}�ɂ�����^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R���

�P�̊����i���d�l�̒�i�_B�_�F4.2���A��i�_C�_�F10���AX�̈�F2.4���j�Ƌ��R�ɂ��ǂ���v���Ă��悤���B�������A�^�[

�{�R���p�E���h�ɂ��A���d�l�̒�i�_B�_�ŁA4.2���A��i�_C�_��10���AX�̈��2.4���̔R����P�������Ă���

���A�s�K�Ȃ��ƂɁA��^�g���b�N�����d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�ɂ������d�ʎԃ��[�h�R���s���̔R����P�͂P������

�̋͂��ł���B���̂��Ƃ���A���̘_���ő吹�������q�ׂ��Ă���r�C�K�X�̃G�l���M�[�̕��@��p���Ď���

�\�ȂQ������P�O���̔R����P�́A�G���W���̍ő�g���N�_��G���W����i�_�̃G���W���^�]��Ԃɂ�����R���

�P�̂��Ƃł���A��^�g���b�N�����d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j���d�ʎԃ��[�h�R���s���̔R�����ɂ͗]���^�ł���

���R����P�̐��l���L�q����Ă���Ɛ��������B

����P�̐��l�́A�d�ʎԃ��[�h�R��̔R����P���H�Ⴕ���̓G���W���̓���̃g���N�Ɖ�]���x�̔R����P���H��

���Ă͖��L����Ă��Ȃ��B�����ŁA���̂Q������P�O���̔R����P���A���ɃG���W���̓���̃g���N�Ɖ�]���x�̔R

����P�̐��l�́A�O�q�̐}�R�Ɏ������O�H�d�H�_�������R��Ȑ���r�}�ɂ�����^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R���

�P�̊����i���d�l�̒�i�_B�_�F4.2���A��i�_C�_�F10���AX�̈�F2.4���j�Ƌ��R�ɂ��ǂ���v���Ă��悤���B�������A�^�[

�{�R���p�E���h�ɂ��A���d�l�̒�i�_B�_�ŁA4.2���A��i�_C�_��10���AX�̈��2.4���̔R����P�������Ă���

���A�s�K�Ȃ��ƂɁA��^�g���b�N�����d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�ɂ������d�ʎԃ��[�h�R���s���̔R����P�͂P������

�̋͂��ł���B���̂��Ƃ���A���̘_���ő吹�������q�ׂ��Ă���r�C�K�X�̃G�l���M�[�̕��@��p���Ď���

�\�ȂQ������P�O���̔R����P�́A�G���W���̍ő�g���N�_��G���W����i�_�̃G���W���^�]��Ԃɂ�����R���

�P�̂��Ƃł���A��^�g���b�N�����d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j���d�ʎԃ��[�h�R���s���̔R�����ɂ͗]���^�ł���

���R����P�̐��l���L�q����Ă���Ɛ��������B

�@�܂��A���ɁA���̎����ԋZ�p�v��2011�N9�����́u�����ԗp�G���W���Z�p���͂̌���Ə����v�̘_���ő吹������

�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ�����Q������P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���\�v�Ǝ咣����Ă���Ƃ�����

���ɂ́A�吹�������@���Ȃ���p�������̃f�[�^�������ɂQ������P�O���̔R����P���咣����Ă��邩�ɂ��Đ�

��Ƃ��������������������Ǝv���Ă���B����ɂ��Ă��A�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̉��P��

�\�v�Ƃ̑吹�������咣����Ă���R����P�̐��l�́A�u�d�ʎԃ��[�h�R��̔R����P�v���H�A�Ⴕ���́u�G���W����

����̃g���N�Ɖ�]���x�̃|�C���g�ɂ�����R����P�v���H�ɂ��Ă͖��L����Ă��Ȃ��̂��B���̂��߁A�����ԋZ

�p�v��2011�N9�����̑吹�����́u�����ԗp�G���W���Z�p�̌���Ə����v�̘_���ɂ��ẮA�ǎ҂��^�[�{�R���p�E��

�h�ɂ��R����P�̊����𐳊m�ɔc�����邱�Ƃ�����Ȃł���B

�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ�����Q������P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���\�v�Ǝ咣����Ă���Ƃ�����

���ɂ́A�吹�������@���Ȃ���p�������̃f�[�^�������ɂQ������P�O���̔R����P���咣����Ă��邩�ɂ��Đ�

��Ƃ��������������������Ǝv���Ă���B����ɂ��Ă��A�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̉��P��

�\�v�Ƃ̑吹�������咣����Ă���R����P�̐��l�́A�u�d�ʎԃ��[�h�R��̔R����P�v���H�A�Ⴕ���́u�G���W����

����̃g���N�Ɖ�]���x�̃|�C���g�ɂ�����R����P�v���H�ɂ��Ă͖��L����Ă��Ȃ��̂��B���̂��߁A�����ԋZ

�p�v��2011�N9�����̑吹�����́u�����ԗp�G���W���Z�p�̌���Ə����v�̘_���ɂ��ẮA�ǎ҂��^�[�{�R���p�E��

�h�ɂ��R����P�̊����𐳊m�ɔc�����邱�Ƃ�����Ȃł���B

�@�����͉]���Ă��A�吹�������u�����ԋZ�p�v��2011�N9�����́u�����ԗp�G���W���Z�p���͂̌���Ə����v�̘_����

���ł́A�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��̍ŏ��̕����ɂ����āA�\��́u�d�ʎԂ̔R��v�ł���d�ʎԃ��[�h�R��v��

�v���E�v�Z�̏ڍׂȕ��@��吹�����͏ڂ�����������Ă���̂ł���B�����āA���́u�d�ʎԂ̔R��̌v���E�v�Z�̕�

�@�v�����������ɁA�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[���������Z�p�v�ɂ���āA�u�����ނ˂Q������P�O���̔R����P���\�v

�ƋL�q����Ă���B���������āA�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̒��ɋL�q����Ă���u�R��v�́A�u�d�ʎԃ��[�h�R��v�Ɠǎ�

����������悤�ɋL�q����Ă���B���Ƃ���A���̍��ʂɓǂ݉����A���́u�Q������P�O���̔R����P�v�̋L�q��

���ẮA���R�A�吹�����̎咣�́A�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��

�����P�ł���v�ƁA�w�ǂ̓ǎ҂��������Ă�����̂ƍl������B�ܘ_�A�M�҂������̓ǎ҂Ɠ��l�ɁA�u�吹�������r

�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v���咣����Ă�����̂Ɨ������ėǂ���

�v�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̏ꍇ�A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��P�O�������P���邱�Ƃ��\

�Ƃ́A�M�҂ɂ͂ƂĂ��l�����Ȃ��̂ł���B

���ł́A�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��̍ŏ��̕����ɂ����āA�\��́u�d�ʎԂ̔R��v�ł���d�ʎԃ��[�h�R��v��

�v���E�v�Z�̏ڍׂȕ��@��吹�����͏ڂ�����������Ă���̂ł���B�����āA���́u�d�ʎԂ̔R��̌v���E�v�Z�̕�

�@�v�����������ɁA�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[���������Z�p�v�ɂ���āA�u�����ނ˂Q������P�O���̔R����P���\�v

�ƋL�q����Ă���B���������āA�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̒��ɋL�q����Ă���u�R��v�́A�u�d�ʎԃ��[�h�R��v�Ɠǎ�

����������悤�ɋL�q����Ă���B���Ƃ���A���̍��ʂɓǂ݉����A���́u�Q������P�O���̔R����P�v�̋L�q��

���ẮA���R�A�吹�����̎咣�́A�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��

�����P�ł���v�ƁA�w�ǂ̓ǎ҂��������Ă�����̂ƍl������B�ܘ_�A�M�҂������̓ǎ҂Ɠ��l�ɁA�u�吹�������r

�C�K�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v���咣����Ă�����̂Ɨ������ėǂ���

�v�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̏ꍇ�A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��P�O�������P���邱�Ƃ��\

�Ƃ́A�M�҂ɂ͂ƂĂ��l�����Ȃ��̂ł���B

�@�Ƃ���ŁA�}�S��JE�O�T�����WHTC�̎����@�ɂ������]���E���וp�x���z�}������ƁA����JE�O�T�����WHTC��

�������[�h�́A�g���b�N�̎����s�f�[�^����ɍ쐬���ꂽ�G���W���^�]���[�h�ł���B���������āA�}�S��JE�O�T�����

WHTC�̎����@�ɂ������]���E���וp�x���z�}�̉^�]�p�x�̍����̈�ɂ�����G���W���^�]�����i���g���N�Ɖ�]

���x�j�j�Ńf�B�[�[���G���W���̔R��啝�ɉ��P����Ă���A�g���b�N�̎����s��d�ʎԃ��[�h�R��傫�������

����̂ł���B���̌������^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R����P�̊������������O�q�̐}�R�ƁA�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j��

JE�O�T�����WHTC�̎����@�ɂ������]���E���וp�x���z���������O�q�̐}�S�Ƃ��d�˂Č���ƈ�ڗđR�ł��邪�A

�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��ڗ������R����P��������G���W���^�]�i���G���W���̕��ׂƉ�]���x�j�̗̈�́A��^�g

���b�N�̔R�����������s���Ɏg�p�����G���W���^�]�����Ɉ�v����̂��}�R�̃^�[�{�R���p�E���h�G���W����

��X�̈�i���ő�g���N�t�߂̉�]�ԓh��Ŏ����ꂽ2.4���̗̈�j�����ł���B�������A�}�R�̐ԓh��Ŏ����ꂽ�R���

�P��2.4����X�̈�i���G���W���̒�����]�ōő�g���N�ߖT�j�́A�}�S��JE�O�T�����WHTC�̎����@�ɂ������]

���E���וp�x���z�}�ł��G���W���^�]�p�x���ɂ߂ď��Ȃ��G���W���^�]�̈�ł��邱�Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł���B

�������[�h�́A�g���b�N�̎����s�f�[�^����ɍ쐬���ꂽ�G���W���^�]���[�h�ł���B���������āA�}�S��JE�O�T�����

WHTC�̎����@�ɂ������]���E���וp�x���z�}�̉^�]�p�x�̍����̈�ɂ�����G���W���^�]�����i���g���N�Ɖ�]

���x�j�j�Ńf�B�[�[���G���W���̔R��啝�ɉ��P����Ă���A�g���b�N�̎����s��d�ʎԃ��[�h�R��傫�������

����̂ł���B���̌������^�[�{�R���p�E���h�ɂ��R����P�̊������������O�q�̐}�R�ƁA�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j��

JE�O�T�����WHTC�̎����@�ɂ������]���E���וp�x���z���������O�q�̐}�S�Ƃ��d�˂Č���ƈ�ڗđR�ł��邪�A

�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��ڗ������R����P��������G���W���^�]�i���G���W���̕��ׂƉ�]���x�j�̗̈�́A��^�g

���b�N�̔R�����������s���Ɏg�p�����G���W���^�]�����Ɉ�v����̂��}�R�̃^�[�{�R���p�E���h�G���W����

��X�̈�i���ő�g���N�t�߂̉�]�ԓh��Ŏ����ꂽ2.4���̗̈�j�����ł���B�������A�}�R�̐ԓh��Ŏ����ꂽ�R���

�P��2.4����X�̈�i���G���W���̒�����]�ōő�g���N�ߖT�j�́A�}�S��JE�O�T�����WHTC�̎����@�ɂ������]

���E���וp�x���z�}�ł��G���W���^�]�p�x���ɂ߂ď��Ȃ��G���W���^�]�̈�ł��邱�Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł���B

�@���̂��Ƃ́A�^�[�{�R���p�E���h��X�̈��2.4���̔R����P�́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���s���̔R���

�͑傫����^���Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B�܂�A���̐}�S��JE�O�T�����WHTC�̎����@�ɂ������]���E���וp�x��

�z�}�ł���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���s���̃G���W���^�]�p�x�̑����̈�́A�}�R��X�̈悩����O�ꂽ�^

�[�{�R���p�E���h�ɂ��R����P�̏��Ȃ��^�]�̈�ƂȂ��Ă���̂ł���B���̂��Ƃ���A�^�[�{�R���p�E���h�ł́A��

�^�g���b�N�����d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�����ł��Ȃ����Ƃ������ł���B���������āA�^�[�{�R

���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P������悭�����ł����ꍇ�ł��A���X�A�P�������ł͂Ȃ����Ɛ�����

���B

�͑傫����^���Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B�܂�A���̐}�S��JE�O�T�����WHTC�̎����@�ɂ������]���E���וp�x��

�z�}�ł���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���s���̃G���W���^�]�p�x�̑����̈�́A�}�R��X�̈悩����O�ꂽ�^

�[�{�R���p�E���h�ɂ��R����P�̏��Ȃ��^�]�̈�ƂȂ��Ă���̂ł���B���̂��Ƃ���A�^�[�{�R���p�E���h�ł́A��

�^�g���b�N�����d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�����ł��Ȃ����Ƃ������ł���B���������āA�^�[�{�R

���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P������悭�����ł����ꍇ�ł��A���X�A�P�������ł͂Ȃ����Ɛ�����

���B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�����ԋZ�p�v��2011�N9�����́u�����ԗp�G���W���Z�p�̌���Ə����v�̘_���Łu�吹�������r�C�K

�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���\�v�Ǝ咣����Ă���Ƃ̗�����O��ɕM

�҂̈ӌ����q�ׂ����Ă��������ƁA�吹�����̃^�[�{�R���p�E���h�ɂ��Ă̌����ɂ��ẮA�����^��Ɏv���Ƃ��낪

����B���̂Ȃ�A�����吹�����́u�^�[�{�R���p�E���h�́A�Q������P�O���̔R����P�ɗL���v�Ƃ���咣�́A�O

�q��3-2���Ɏ������O�H�d�H�̓��{�@��w��_���̎����f�[�^���疾�炩�ƂȂ����u�^�[�{�R���p�E���h���A�C

�����̍ō����͂����߂邱�ƂȂ��G���W���̍��o�͉����\�ł��邪�A�d�ʎԃ��[�h�R��̌���̌��ʂ͂P��

�����ł���v�Ƃ̌��ʂƑ傫���قȂ��Ă������߂ł���B

�X�̃G�l���M�[�ɂ���ĂQ������P�O���̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���\�v�Ǝ咣����Ă���Ƃ̗�����O��ɕM

�҂̈ӌ����q�ׂ����Ă��������ƁA�吹�����̃^�[�{�R���p�E���h�ɂ��Ă̌����ɂ��ẮA�����^��Ɏv���Ƃ��낪

����B���̂Ȃ�A�����吹�����́u�^�[�{�R���p�E���h�́A�Q������P�O���̔R����P�ɗL���v�Ƃ���咣�́A�O

�q��3-2���Ɏ������O�H�d�H�̓��{�@��w��_���̎����f�[�^���疾�炩�ƂȂ����u�^�[�{�R���p�E���h���A�C

�����̍ō����͂����߂邱�ƂȂ��G���W���̍��o�͉����\�ł��邪�A�d�ʎԃ��[�h�R��̌���̌��ʂ͂P��

�����ł���v�Ƃ̌��ʂƑ傫���قȂ��Ă������߂ł���B

�@�Ƃ���ŁA�吹�����������ꂽ�����ԋZ�p�v��2011�N9�����́u�����ԗp�G���W���Z�p�̌���Ə����v�̘_���ł́A

�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����ẮA�u�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̔R����P�ɂ��Ă̌���Ə����v�ɘ_������

���锤�ł���B�����ŁA2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă����^�g���b�N�̎Ԏ�𐔑��������č����Ă���g

���b�N���[�J�̋Z�p�҂́A�R����P�̋Z�p�J���̎Q�l�ɂ��邽�߁A�吹�����̘_�������҂��ēǂ܂ꂽ�l����������

�̂ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ��낪�A���̘_���́u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ́A��^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�Ƃ���

�́A�O�q�̂m�d�c�n�v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�ɂ����ĔR

����P�ɖ����ł��邱�Ƃ������ꂽ�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�ƁA�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�̋Z�p���L�ڂ���Ă�

�����ƂɊ��҂𗠐��A���_���ꂽ�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂����������̂ł͂Ȃ����낤���B

�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����ẮA�u�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̔R����P�ɂ��Ă̌���Ə����v�ɘ_������

���锤�ł���B�����ŁA2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă����^�g���b�N�̎Ԏ�𐔑��������č����Ă���g

���b�N���[�J�̋Z�p�҂́A�R����P�̋Z�p�J���̎Q�l�ɂ��邽�߁A�吹�����̘_�������҂��ēǂ܂ꂽ�l����������

�̂ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ��낪�A���̘_���́u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ́A��^�g���b�N�̔R����P�̋Z�p�Ƃ���

�́A�O�q�̂m�d�c�n�v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�ɂ����ĔR

����P�ɖ����ł��邱�Ƃ������ꂽ�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�ƁA�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�̋Z�p���L�ڂ���Ă�

�����ƂɊ��҂𗠐��A���_���ꂽ�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂����������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@���͂Ƃ�����A�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA�吹�������u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�Ɓu�r�C�K�X�̃G�l���M

�[�v�ȊO�̑�^�g���b�N�̔R����P�Z�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂́A�����ł���B����A���̘_���́u2 �K�\����

�G���W���v�́u�i2�j �����\���ƔR����P�Z�p�v�ɍ��ł́A�K�\�����G���W���R����P�Ɋւ��鑽�푽�l�̋Z�p����

��Ă��邪�A�������A�f�B�[�[���G���W������̂́u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA�f�B�[�[���G���W�������

�Ƃ���Ă���吹�������u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�Ɓu�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�ȊO�̃f�B�[�[���R����P�̋Z�p

�́A�����L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ���A�吹�����́A�^�[�{�R���p�E���h���́u�r�C�K�X�̃G�l���M�[��

���v�͏d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̏d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł��邱�ƂɊm�M�������̂悤�Ɏv����̂ł���B����

�āA�吹�����́A�^�[�{�R���p�E���h���́u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�̋Z�p�ɂ���ďd�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�ł��T��

���x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P���A�e�g���b�N���[�J��2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑�^�g���b�N�̎Ԏ����

�|�ł��邱�Ƃ����M��������Ă���\��������B���̂��߁A�吹�����́A�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̃f�B�[�[���R��

���P�ɗL���ȋZ�p�Ƃ��āA�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���^�[�{�R���p�E���h�̂悤���u�r�C�K�X

�̃G�l���M�[�v�̋Z�p�ɂ���ĂQ������P�O���̉��P���\�v�Ƃ������L�q�E����Ă���悤�Ɏv����̂ł�

��B�����Ƃ��A�O�q�̂Q���́uNEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł̏d�ʎԃ��[�h�R��̂Q���̈�

�������ʂ�����ƁA�吹�������d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̃f�B�[�[���R����P�ɗL���ȋZ�p�̈�Ƃ��ċ������Ă�

��u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�̋Z�p�́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�ł��Ȃ����Ƃ����Ɏ�����Ă���ƍl��

����B

�[�v�ȊO�̑�^�g���b�N�̔R����P�Z�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂́A�����ł���B����A���̘_���́u2 �K�\����

�G���W���v�́u�i2�j �����\���ƔR����P�Z�p�v�ɍ��ł́A�K�\�����G���W���R����P�Ɋւ��鑽�푽�l�̋Z�p����

��Ă��邪�A�������A�f�B�[�[���G���W������̂́u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA�f�B�[�[���G���W�������

�Ƃ���Ă���吹�������u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�Ɓu�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�ȊO�̃f�B�[�[���R����P�̋Z�p

�́A�����L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ���A�吹�����́A�^�[�{�R���p�E���h���́u�r�C�K�X�̃G�l���M�[��

���v�͏d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̏d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł��邱�ƂɊm�M�������̂悤�Ɏv����̂ł���B����

�āA�吹�����́A�^�[�{�R���p�E���h���́u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�̋Z�p�ɂ���ďd�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�ł��T��

���x�̏d�ʎԃ��[�h�R������P���A�e�g���b�N���[�J��2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑�^�g���b�N�̎Ԏ����

�|�ł��邱�Ƃ����M��������Ă���\��������B���̂��߁A�吹�����́A�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̃f�B�[�[���R��

���P�ɗL���ȋZ�p�Ƃ��āA�d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���^�[�{�R���p�E���h�̂悤���u�r�C�K�X

�̃G�l���M�[�v�̋Z�p�ɂ���ĂQ������P�O���̉��P���\�v�Ƃ������L�q�E����Ă���悤�Ɏv����̂ł�

��B�����Ƃ��A�O�q�̂Q���́uNEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł̏d�ʎԃ��[�h�R��̂Q���̈�

�������ʂ�����ƁA�吹�������d�ʎԁi�g���b�N�E�o�X�j�̃f�B�[�[���R����P�ɗL���ȋZ�p�̈�Ƃ��ċ������Ă�

��u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�̋Z�p�́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R������P�ł��Ȃ����Ƃ����Ɏ�����Ă���ƍl��

����B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�吹�������^�[�{�R���p�E���h�̂悤���u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�̋Z�p�ł͏d�ʎԃ��[�h�R���

�Q������P�O���̉��P���\�v�Ƃ̌������������ł���Ƃ̐������A���Ɏ����ł���A���̑吹�����̌����́A�O�q

���O�H�d�H �y�����̋@��w��_���ɂ������^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���P�������̏d�ʎ�

���[�h�R��ł��邱�Ƃ̌��ʂ���傫���������Ă��邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A�M�҂́A�吹�����́u�r�C�K�X�̃G�l���M

�[�v�̋Z�p�ł͂Q������P�O�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���\�v�Ƃ̌����ɂ́A�S�����ӂł��Ȃ��̂ł�

��B���������āA�����ԋZ�p�v��2011�N9�����́u�����ԗp�G���W���Z�p�̌���Ə����v�̘_���ɂ����āA�����f�[�^��

�����������ꂸ���^�[�{�R���p�E���h�̂悤���u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�̋Z�p�ɂ���ĂQ������P�O���̔R����P

�i���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Ɛ����j���\�v�Ƃ̑吹�����̌�ӌ��ɂ́A�M�҂͋^��Ɏv���Ďd���������B

�Q������P�O���̉��P���\�v�Ƃ̌������������ł���Ƃ̐������A���Ɏ����ł���A���̑吹�����̌����́A�O�q

���O�H�d�H �y�����̋@��w��_���ɂ������^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���P�������̏d�ʎ�

���[�h�R��ł��邱�Ƃ̌��ʂ���傫���������Ă��邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A�M�҂́A�吹�����́u�r�C�K�X�̃G�l���M

�[�v�̋Z�p�ł͂Q������P�O�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���\�v�Ƃ̌����ɂ́A�S�����ӂł��Ȃ��̂ł�

��B���������āA�����ԋZ�p�v��2011�N9�����́u�����ԗp�G���W���Z�p�̌���Ə����v�̘_���ɂ����āA�����f�[�^��

�����������ꂸ���^�[�{�R���p�E���h�̂悤���u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v�̋Z�p�ɂ���ĂQ������P�O���̔R����P

�i���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Ɛ����j���\�v�Ƃ̑吹�����̌�ӌ��ɂ́A�M�҂͋^��Ɏv���Ďd���������B

�@�܂��A�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�́A�G���W���̒ᑬ�g���N�̌���ƑS���׃g���N�i��4/4���׃g���N�j�t�߂̔R����P��

�͗L���ł��邪�A�������ׂł̏\���ɔR������P�ł���@�\�͖����B���������āA�G���W���������ׂ̉^�]�p�x����

���R����̂i�d05���[�h�ɂ����ẮA�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̏\���ȉ��P�́A����ł��邱

�Ƃ͖��炩���B

�͗L���ł��邪�A�������ׂł̏\���ɔR������P�ł���@�\�͖����B���������āA�G���W���������ׂ̉^�]�p�x����

���R����̂i�d05���[�h�ɂ����ẮA�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̏\���ȉ��P�́A����ł��邱

�Ƃ͖��炩���B

�@���̂悤�ɁA�A�����ԋZ�p�v��2011�N9�����́u�����ԗp�G���W���Z�p�̌���Ə����v�̘_���ł́A�g���b�N���[�J����

�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���ł��Ȃ����߂�2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑����̎Ԏ���s�̂���

���Ă��錻��ɂ�������炸�A�吹�����͑�^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̏d�ʎԃ��[�h�R�������ł���Z�p�������L��

����Ă��Ȃ��̂ł���B�����āA�h�����ăf�B�[�[���G���W���̑S�����̔R����P���\�ȁu�^�[�{�ߋ��̑��i���v��

�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v���L����Ă��邾�����B���̂��Ƃ���A�吹�����͑�^�f�B�[�[���g���b�N�̏d�ʎԃ��[

�h�R����\���ɉ��P�ł���Z�p�̒m�����������łȂ��悤�Ȉ�ۂ�M�҂͎�̂ł���B���̂Ȃ�A���ɁA�吹��

�����f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł������̋Z�p�����������ł���A�u2 �K�\�����G

���W���v�́u�i2�j �����\���ƔR����P�Z�p�v�ɍ��Ɠ��l�ɁA�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ́A����̃f�B�[�[���G

���W���̔R����P�ł���Z�p�����L�q����Ă��锤�ƍl�����邩�炾�B

�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���ł��Ȃ����߂�2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���̑����̎Ԏ���s�̂���

���Ă��錻��ɂ�������炸�A�吹�����͑�^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̏d�ʎԃ��[�h�R�������ł���Z�p�������L��

����Ă��Ȃ��̂ł���B�����āA�h�����ăf�B�[�[���G���W���̑S�����̔R����P���\�ȁu�^�[�{�ߋ��̑��i���v��

�u�r�C�K�X�̃G�l���M�[�v���L����Ă��邾�����B���̂��Ƃ���A�吹�����͑�^�f�B�[�[���g���b�N�̏d�ʎԃ��[

�h�R����\���ɉ��P�ł���Z�p�̒m�����������łȂ��悤�Ȉ�ۂ�M�҂͎�̂ł���B���̂Ȃ�A���ɁA�吹��

�����f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł������̋Z�p�����������ł���A�u2 �K�\�����G

���W���v�́u�i2�j �����\���ƔR����P�Z�p�v�ɍ��Ɠ��l�ɁA�u3.2. �d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ́A����̃f�B�[�[���G

���W���̔R����P�ł���Z�p�����L�q����Ă��锤�ƍl�����邩�炾�B

�@���݂ɁA�����ԋZ�p��s�́u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo�P�A2010�i2010�N1���P�����s�j�̔ѓc�P�� �c���勳���@

���R�����u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v�ɂ̓f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A���́u��

��B���v�ɂ��u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z

�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă���A�f�B�[�[���G���W���̐��\�E�r�o�K�X�ɂ������قƂ�ǑS�Ă̗v�f�E���ڂ�

���ǂƂ����̘A�g�����œK���䂪�K�v�Ƃ���|���L�ڂ���Ă���̂��B������t�̌������Œ[�I�ɒ��킷�ƁA����

�_�ł̓f�B�[�[���G���W���̔R��팸�i���b�n�Q�팸�j�́A�u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�ɂ���Ƃ̈Ӗ��ɗ����ł���

�̂ł���B���̂悤�ɁA���̔ѓc�����̘_���ł́A�b�n�Q�팸�i���R��팸�j�̕K�v����i�����Ă��邪�A�b�n�Q�팸

�i���R����P�j�̋�̓I�ȋZ�p��������������Ă��Ȃ��̂ł���B

���R�����u�f�B�[�[���G���W�����̂P�O�N�v�ɂ̓f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肵�A���́u��

��B���v�ɂ��u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z

�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă���A�f�B�[�[���G���W���̐��\�E�r�o�K�X�ɂ������قƂ�ǑS�Ă̗v�f�E���ڂ�

���ǂƂ����̘A�g�����œK���䂪�K�v�Ƃ���|���L�ڂ���Ă���̂��B������t�̌������Œ[�I�ɒ��킷�ƁA����

�_�ł̓f�B�[�[���G���W���̔R��팸�i���b�n�Q�팸�j�́A�u�Z�p�I�ɔ����ǂ���̏v�ɂ���Ƃ̈Ӗ��ɗ����ł���

�̂ł���B���̂悤�ɁA���̔ѓc�����̘_���ł́A�b�n�Q�팸�i���R��팸�j�̕K�v����i�����Ă��邪�A�b�n�Q�팸

�i���R����P�j�̋�̓I�ȋZ�p��������������Ă��Ȃ��̂ł���B

�S�|�Q�@�u�����ԋZ�p�v���N�Ӂi2011�N8�����s�j�ɂ����邢���U�����Ԃ̊`�����̎咣

�܂��A�����ԋZ�p��2010�N8�����iVol.65�AN0.8�A2011�j�̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�i���ҁF�����U�����ԇ��@

�`���q���@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�����_�̃f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ�

�̋Z�p�������܂Ƃ߂��Ă��锤�ł��邽�߁A���̔N�ӂ́u�S�@�����J���̓����v�����L�̕\�T�Ɏ������B�������A��

���U�����Ԃ̊`���q�����́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�r�o�K�X�팸�v�A�u�R����P�v�̉ۑ����������Z�p����

�̓I�ɉ����L�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ���A�g���b�N���[�J�́A�����_�ł̓f�B�[�[���G���W���ɂ�����uNO���팸�v��

�u�R����P�v���Z�p�I�Ɏ�l�܂�̏��ł���ƍl���āA�傫�ȊԈႢ�͖������̂Ɛ��@�����B

�`���q���@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�����_�̃f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ�

�̋Z�p�������܂Ƃ߂��Ă��锤�ł��邽�߁A���̔N�ӂ́u�S�@�����J���̓����v�����L�̕\�T�Ɏ������B�������A��

���U�����Ԃ̊`���q�����́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�r�o�K�X�팸�v�A�u�R����P�v�̉ۑ����������Z�p����

�̓I�ɉ����L�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ���A�g���b�N���[�J�́A�����_�ł̓f�B�[�[���G���W���ɂ�����uNO���팸�v��

�u�R����P�v���Z�p�I�Ɏ�l�܂�̏��ł���ƍl���āA�傫�ȊԈႢ�͖������̂Ɛ��@�����B

| |

|

|

�@�����ԋZ�p��201�P�N8�����̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G��

�W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ł́A�����U�����Ԃ̊`���q��

���́A����A�u�r�o�K�X���܂߂��G���W�������\�ƔR��ጸ��

�����v��}�邽�߂̗L���ȐV���ȋZ�p�Ƃ��āA�u����Ȃ�R�Č�

�����P��ڎw���������J���v�ƋL�ڂ���Ă��邾���ł���B����

�āA���̔R�Č������P�̊O�̔r�o�K�X�ጸ�ƔR����P�̕��@

�Ƃ��ẮA���Ɏ��p������Ă���A�C�h���X�g�b�v�A�ϗe�ʃI

�C���|���v�A���|���v���̑��u����������A�����āA�s�̎Ԃɓ�

�ڂ̊����Z�p���u�n���v����Əq�ׂ��Ă���B

�@�������A�����Z�p�̉��ǂ́A�G���W���S�̂ŏ�Ɏ��{�����

�ׂ����e�ł���A�r�o�K�X�팸�ƔR����P�Ɋ֘A�����Z�p����

�Ɍ��肳�����̂ł͂Ȃ��B���������āA�����ԋZ�p���̔N��

�́u�S�@�����J���̓����v�ɓ��ɋL�q����K�v�̖������e�ƍl

������B

�@�܂��A���������f�B�[�[���G���W���͓��R�@�ւł��邽�߁A�R

�ĉ��P���K�v�Ȃ��Ƃ́A���̃G���W���̒a���ȗ��̏h���ł�

��A�����ĉۑ�ł�����B���������āA�����ԋZ�p���̓ǎ҂��m

�肽�����Ƃ́A�R�ĉ��P���\�ɂ����̓I�ȐV�����Z�p�ł�

�邪�A�`���q�����́u�S�@�����J���̓����v�ł́A�R�ĉ��P��

��̓I�ȋZ�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��B

�@���������āA�����U�����Ԃ̊`���q�����́A���L���u�S�@����

�J���̓����v�ł́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�r�o�K�X��

���v�A�u�R����P�v����сu�R�ĉ��P�̕K�v���v�̉ۑ���q�ׂ�

��Ă��邾���ł���A�����J���̓����ł���ۑ����������Z

�p�̓��e�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��B���������āA���L�́u�S

�@�����J���̓����v�̍��́A���ʂ̖��ʎg���ƍl������B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂ł���`���q�����́A

�u�S�@�����J���̓����v�ł́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�r�o

�K�X�팸�v�A�u�R����P�v�̉ۑ�������ł���V�����Z�p�����

�I�ɉ����L�ڂł��Ȃ������悤���B���̂��Ƃ���A�g���b�N���[�J

�́A�����_�ł̓f�B�[�[���G���W���ɂ�����uNO���팸�v��

�u�R����P�v���Z�p�I�Ɏ�l�܂�̏ł����ƍl���āA��

���ȊԈႢ�͖������̂Ɛ��@�����B

�@���̂悤�ɁA�����U�����Ԃ̊`���q�������A���̔N�ӂł́u�S

�@�����J���̓����v�̍��ɂ����āA�f�B�[�[���G���W���ɂ�����

�u�r�o�K�X�팸�v�A�u�R����P�v�̉ۑ����������Z�p����̓I

�ɉ����ł��Ȃ��������Ƃ���A�g���b�N���[�J�ɂ�����f�B�[

�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̎�i�E�Z�p�����S

�Ɍ͊����Ă���؋��ӎ��ɖ\�I���Ă��Ă���悤�Ɏv����

�̂ł���B����͕M�҂̕��������ł��낤���B

�@�����Ƃ��A�����U�����Ԃ��ŋߗ��s�̃^�[�{�R���p�E���h�̌�

���J�����s���Ă���Ƃ���A�����U�����Ԃ̎Ј��Ƃ��Ă̋@

���ێ��̗��ꂩ��A�`���q�����͂��̔N�ӂ́u�S�@�����J����

�����v�̍��Ƀf�B�[�[���́u�R����P�v�̐V�����Z�p�Ƃ��āA�^

�[�{�R���p�E���h���L�ڂł��Ȃ������\�����ے�ł��Ȃ��B��

�����A���ɁA���̔N�ӂɃ^�[�{�R���p�E���h���L�ڂ��Ă����Ƃ���

���A�^�[�{�R���p�E���h���f�B�[�[���R��̏\���ȔR����P��

�͖����ȋZ�p�̂��߁A�����U�����Ԃ̊`���q�����́A���̔N

�ӂŃf�B�[�[���G���W���ɂ�����u�R����P�v�̉ۑ����������

�Z�p�������I�ɉ����L�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃɕς��͖����ƍl

������B

|

�@�ȏ�̂悤�ɁA�����U�����Ԃ̊`���q���́A�����ԋZ�p��2010�N8�����iVol.65�AN0.8�A2011�j�̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[

�[���G���W���v�i���ҁF�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�r�o�K�X�̍팸�v�A�uCO2�팸�v����

�сu�R����P�v�̉ۑ肪������Ă��邪�A�����̉ۑ������������@�Ƃ��Ắu�n���v�Ə̂���u�]���Z�p�̉��ǁv��

���q�ׂ��Ă��Ȃ��B���s�Z�p�̉��ǂ́A�g���b�N���[�J���g���b�N���Y�𑱂��Ă������A���R�A�N�����s���ׂ�����

�Ɩ��ł���B�����āA���̂悤�Ȍ��s�Z�p�̉��ǂ����ł̓f�B�[�[���G���W���̏\���ȔR����P����������Ɖ]���d�v

�ȉۑ���������邱�Ƃ́A����A�s�\�Ȃ��Ƃł��邱�Ƃł���B����ɂ�������炸�A�����N�ӂł́A�����U�����Ԃ�

�`���q�����f�B�[�[���G���W���̉ۑ�����ɍv���ł������ȐV�����Z�p���������Ă��Ȃ��Ƃ��������ƁA��

���_�Ńg���b�N���[�J�́A�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���Z�p�I�Ɏ�l�܂�̏ɂ�����̂Ɛ��@�����B

�[���G���W���v�i���ҁF�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�r�o�K�X�̍팸�v�A�uCO2�팸�v����

�сu�R����P�v�̉ۑ肪������Ă��邪�A�����̉ۑ������������@�Ƃ��Ắu�n���v�Ə̂���u�]���Z�p�̉��ǁv��

���q�ׂ��Ă��Ȃ��B���s�Z�p�̉��ǂ́A�g���b�N���[�J���g���b�N���Y�𑱂��Ă������A���R�A�N�����s���ׂ�����

�Ɩ��ł���B�����āA���̂悤�Ȍ��s�Z�p�̉��ǂ����ł̓f�B�[�[���G���W���̏\���ȔR����P����������Ɖ]���d�v

�ȉۑ���������邱�Ƃ́A����A�s�\�Ȃ��Ƃł��邱�Ƃł���B����ɂ�������炸�A�����N�ӂł́A�����U�����Ԃ�

�`���q�����f�B�[�[���G���W���̉ۑ�����ɍv���ł������ȐV�����Z�p���������Ă��Ȃ��Ƃ��������ƁA��

���_�Ńg���b�N���[�J�́A�uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���Z�p�I�Ɏ�l�܂�̏ɂ�����̂Ɛ��@�����B

�@�������A���݁A�����̃g���b�N���[�J�ł́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă����^�g���b�N�̎Ԏ�𐔑���

�����Ă���̂��B���̂��߁A�g���b�N���[�J�́A�f�B�[�[���G���W���̏\���ȔR����P�������ł���Z�p�𑁊��Ɏ��p

�����邱�Ƃ��A�҂����Ȃ��̊J���e�[�}�̔��ƍl������B�������A�����_�Ńg���b�N���[�J�ł͏\�����u�R����P�v����

�\�ɂ���V�����Z�p�����������o�����ɋZ�p�I�Ɂu����グ��ԁv�ł���Ƃ���A�g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p��

�̃X�g���X�́A�ō����ɒB���Ă�����̂Ɛ��������B

�����Ă���̂��B���̂��߁A�g���b�N���[�J�́A�f�B�[�[���G���W���̏\���ȔR����P�������ł���Z�p�𑁊��Ɏ��p

�����邱�Ƃ��A�҂����Ȃ��̊J���e�[�}�̔��ƍl������B�������A�����_�Ńg���b�N���[�J�ł͏\�����u�R����P�v����

�\�ɂ���V�����Z�p�����������o�����ɋZ�p�I�Ɂu����グ��ԁv�ł���Ƃ���A�g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p��

�̃X�g���X�́A�ō����ɒB���Ă�����̂Ɛ��������B

�@�S�|�R�@��ʌ��̃X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���G���W�������ɂ�����R�����

���t�H�[�����Q�O�P�O�v�Ə̂���Z�p���\�̍u����J�Â��ꂽ�悤���B���̍u����ɂ́A�䂪�����\���鑽���̌�

�ʊW�̊w�ҁE���Ƃ��o�Ȃ���A����̕��y�����҂���鎟���㎩���Ԃɂ��Ă̋Z�p���\�Ƃ����Ɋւ���c

�_���s��ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B

| |

|

| |

|

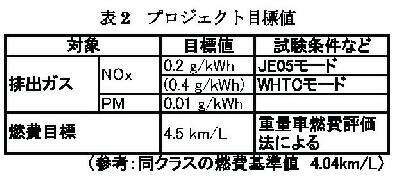

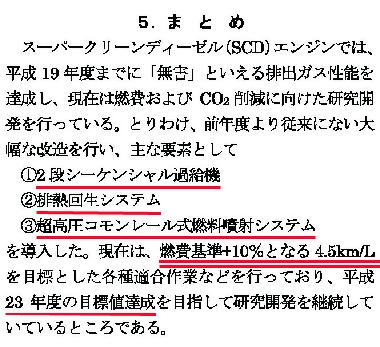

�@�����i�Ɓj�ʈ��S���������̍u�����\��ł́A�u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ�����V�W�J�v�Ƒ�

������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R������_���������J���̘_��������Ă���B���̘_����q�ǂ�����

�����������Ƃ���A�L�q�̓��e�ɑ����̋^��_���ڂɕt�����̂ŁA�\�V�ɂ܂Ƃ߂��B

������^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R������_���������J���̘_��������Ă���B���̘_����q�ǂ�����

�����������Ƃ���A�L�q�̓��e�ɑ����̋^��_���ڂɕt�����̂ŁA�\�V�ɂ܂Ƃ߂��B

| |

|

���

����

�@�@�@�V�G�B�V�[�C�[ �F �� �F�O�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�i�Ɓj�ʈ��S���������ƐV�G�B�V�[�C�[�Ƃ̋��� |

�i�\�P�̃x�[�X�G���W���͓��쎩���Ԃ�PC�P�P�^�Ɛ���j

|

�@���L�̌�ʈ��S���������́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[��

�iSCD�j�G���W���ɂ�����V�W�J�v�̘_���i�Ȍ�A�u��ʈ��S��

��������SCD�G���W���_���v�Ə̂��j�ł́A���L�́u�}�R�@SCD�G

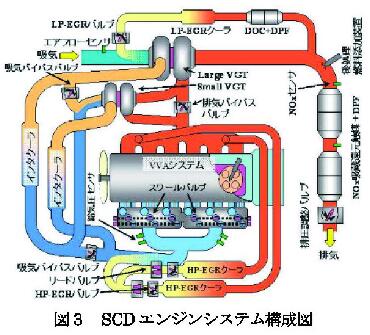

���W���V�X�e���\���}�v�Ɏ�����Ă���悤�ɁA�ȉ��̋Z�p���g

�ݍ��܂�Ă���B

�� �Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@

�� �����R�������[���i��260MPa�j

�� LP-EGR�̗̍p�ɂ��EGR����̍��x��

���X

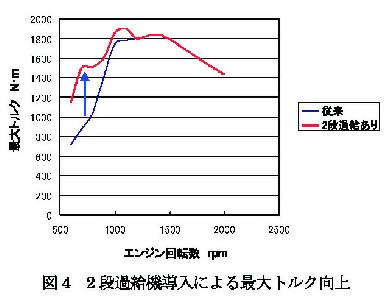

�@�����āA���L�̌�ʈ��S����������SCD�G���W���_���̐}

�R�̃V�X�e���ł́A1000rpm�ȉ��̒ᑬ�ł̃G���W���g���N�A�b

�v�ɂ��AJE�O�T���[�h�R�0.5�`1.0�����x�̉��P�ł�������

�̂��ƁB���̒��x�̔R����P�͔R���̍ۂɐ����鑪��덷

�͈̔͂ɉ߂��Ȃ��B���������āA���̒��x�̔R����P��_����

�ւ炵���ɋL�ڂ��邱�Ƃ́A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�@����A�{�y�[�W�� �y�P�S�|�P�@NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W

�V�X�e���̌����J���v�ł́A�R����̑厸�s�z �̍��Ŏ�����

����悤�ɁA8���~�ȏ�̗\�Z�Ŏ��{���ꂽNEDO�Ƃ����U������

�����̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[

���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X

�e���̌����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�ł́A��^�g���b�N�p�f�B�[

�[���G���W���Ɉȉ��̋Z�p��g�ݍ��V�X�e���ɂ��NO����

���ƔR����P�̌����J�������Ɏ��{����Ă���B

�� �R�i�ߋ��V�X�e���i�����ϗL�������j

�� 300MP���̒������R�����ˁi�����ϗL�������j�A�� �J�����X

�V�X�e����g�ݍ��uPCI�R�āv(PCI�R�ā�HCCI�R�āj

����NEDO�̌����J���ł́A�P�S�|�P���̐}�P�U�Ɏ������悤�ɁA

�R��팸�͖ڕW��10���팸�ɂ͑S���y���A2015�N�x�d

�ʎԔR���ɑ��ĂQ���̈������m�F���ꂽ�B���̂悤

�ɁANEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�́A�f�B�[�[���̔R��

���P�ɂ��Ċ��S�Ɏ��s�ł��������Ƃ�����Ă���̂ł�

��B

�@���āA��ʈ��S����������SCD�G���W���_���ɋL�ڂ����

���鍶�L�́u�}�R�@SCD�G���W���V�X�e���\���}�v�ɐ��荞�܂�

����v�ȋZ�p�́A�O�q�̂W-1���Ŏ������f�B�[�[���̔R����P

�ɂ��Ċ��S�Ɏ��s����NEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z

�p�J���i�N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u��

���x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�Ɨގ��̋Z�p���w��

�ǂł���B���̂��߁A��ʈ��S���������́u�}�R�@SCD�G���W

���V�X�e���\���}�v�ɐ��荞�܂ꂽ�Z�p�ɂ���ăf�B�[�[���G��

�W���̏\���ȔR����P�́A�S�����҂ł��Ȃ����Ƃ͖����łł�

��B�����āA���L�̌�ʈ��S����������SCD�G���W���_����

�́AJE�O�T���[�h�R�0.5�`1.0�����x�̉��P���������Ȃ���

���ƋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ́A���R�̌��ʂł͂Ȃ����ƍl�����

��B

�@�Ƃ���ŁA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A��

���㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A���L�̌�ʈ�

�S����������SCD�G���W���_���ł́A�u�}�R�@SCD�G���W���V

�X�e���\���}�v�̋Z�p�ɂ���āA����A�u�ߋ��@�����̌�����

�C�ʑ����ŔR��}�b�v�����P���A���L�̐}�R�̃V�X�e���łT����

��iJE�O�T���[�h�j�̔R����P��ڎw���v�ƋL�ڂ���Ă���B����

���A�M�҂ɂ͂��̂悤�Ȃ��Ƃ������ł���Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ�

�̂��B�Ȃ��Ȃ�A�ߋ��@�̌���������́A�M�c���̖����^�[�r

����u���A�̍ޗ����J���ł����ꍇ�ɏ��߂ċ��C��r�C�K�X��

�R��������ɖh�~�ł���ꍇ��A�^�[�r���H�����ɔ��ł���ޗ�

��������̋Z�p���J���ł����ꍇ�ɂ����āA���߂Ď����ł�

�邱�Ƃł���B�����̉ߋ��@�W�̋Z�p���A����A����I�ɔ�

�W���Ȃ�����A�߂������ɉߋ��@�̌������傫������ł����

�\���͑S�������ƍl����̂��Ó��ł���B�܂��AJE�O�T���[�h��

�̓G���W���������ח̈�ł̉^�]�䗦���������߁AJE�O�T���[

�h�̏\���ȔR�����ɂ́A�������ח̈�ł̔R����P���K�v

�ł���B�����A�f�B�[�[���G���W���͕������ׂł͒�������C��

��̏�Ԃʼn^�]�����̂ł���B����ɂ�������炸�A���L��

��ʈ��S����������SCD�G���W���_���ł́A��C�ʂ̑���

�ŔR��}�b�v�����P�ł���Ǝ咣����Ă��鍪�����M�҂ɂ͗ǂ�

�����ł��Ȃ��Ƃ���ł���B���������āA���L�̘_���ɂ����āA��

�ʈ��S���������̗�A�Έ�A���̏�������ѐV�G�B�V�[

�C�[�̐����́A�u�ߋ��@�����̌�����C�ʑ����ŔR��}�b

�v�����P���A���L�̐}�R�̃V�X�e���łT���ȏ�iJE�O�T���[�h�j��

�R����P��ڎw���v�ƋL�q����Ă��邪�A�����I�ȔR����P��

�Z�p����̓I�ɉ���������Ă��Ȃ��̂ł���B���������āA���L

�̘_���ɂ�����u�T���ȏ�iJE�O�T���[�h�j�̔R����P�v�̏q�́A

���҂̒P�Ȃ��]���q�ׂĂ��邾���ł���A�f�B�[�[���G���W��

�̏\���ȔR����P�����ۂɎ����ł���\���͑S�������Ǝv��

����B

�@�������A�M�҂̗\�z�ɔ����A��ʈ��S���������̗�؉���

���A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O��

���A���L�̘_���ɋL�ڂ���Ă���悤�ɁA�u�}�R�@SCD�G���W���V

�X�e���\���}�v�̋Z�p��p���āu�ߋ��@�����̌�����C�ʑ�

���ŔR��}�b�v�����P���A���L�̐}�R�̃V�X�e���łT���ȏ�iJE

�O�T���[�h�j�̔R����P��ڎw���ĊJ����i�߂�v���Ƃɂ���āA��

�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R����T���ȏ���̉��P����

�Ɏ����ł����Ƃ���A����͖��@������̈̋Ƃł����

�]����̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�ʂ����āA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A��

���㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O���́A�{���Ƀf�B�[

�[���R������P���錻�݂̖��p�t�̐l�B�ł���̂��A�����

���A����܂Ō��O��������g���Č����\�Z���l�����Ă����P�Ȃ�

�y�e���t�E���\�t�ɗނ���l�B�ł���̂��́A���̂Ƃ���s����

����B���͂Ƃ�����A��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�

�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�C�[�̐� �F�O�����R���

�P�̖��p�t���A�Ⴕ���̓y�e���t�E���\�t���̉���ł��邩�́A

�߂������ɂ͖��炩�ɂȂ邱�Ƃł���A�M�҂ɂ͋����[�X�ł�

��B���̌��ʂ��y���݂��B

�Ƃ���ŁA���L�̘_���́A�����̑�^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎ�

�R���ɓK�����Ă���2010�N11��24�i���j�E25���i�j�ɊJ��

����Ă���u��ʈ��S���������t�H�[�����Q�O�P�O�v�ł����\��

��Ă���B���̂��Ƃ���A���L�̘_���̓ǎ҂́A���̘_���̃x�[

�X�G���W��(���쎩���Ԃ�PC11�^�Ɛ����j�̏d�ʎԃ��[�h�R��

�l�́A2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK�����Ă���R��x���ƍl

���Ă�����̂Ɛ��������B�������A���L�̌�ʈ��S��������

�́u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ�����V�W�J�v

�̘_���ł́A��^�g���b�N�p�̃x�[�X�G���W��(���쎩���Ԃ�

PC11�^�Ɛ����j�̏d�ʎԃ��[�h�R��l��2015�N�x�d�ʎԔR��

��ɓK�����Ă���|�������L�ڂ���Ă��Ȃ��悤���B���̂���

����A���L�̘_���̃x�[�X�G���W��(���쎩���Ԃ�PC11�^�Ɛ�

���j�̔R��l(�Ⴆ��JE�O�T���[�h�R��j�Ƃ��ė�����l���v����

�ꂽ�ƋL�ڂ��Ă����A���L�́u�}�R�@SCD�G���W���V�X�e���\

���}�v�Ŕ@���Ȃ�R��l���v������悤�Ƃ��A���̍��L�́u�}�R�@

SCD�G���W���V�X�e���\���}�v�̋Z�p��p���āu�ߋ��@������

������C�ʑ����ŔR��}�b�v�����P���A���L�̐}�R�̃V�X�e

���łT���ȏ�iJE�O�T���[�h�j�̔R����P�������ł����v�Ƙ_����

�L�ڂ��Ă����̌��������Ȃ����ƂɂȂ�̂ł���B�v�́A�x�[�X

�G���W��(���쎩���Ԃ�PC11�^�Ɛ����j���P�O�N�ȏ���Â��^��

�G���W���̂��߁A�R��̈����x�[�X�G���W���ł��邱�Ƃ��L�ڂ�

�Ă����A�u�}�R�@SCD�G���W���V�X�e���\���}�v�̋Z�p��p����

���Ƃɂ����JE�O�T���[�h�ł̂T����P�O���̔R����P�̎�����

�ʂ��������Ƃ́A�ɂ߂ĊȒP�Ȃ��Ƃł���B�ܘ_�A���̂悤�Ȏ�@

�ł܂Ƃ߂�ꂽ�_���́A�f�B�[�[���G���W���̔R�����̋Z�p�I

�Ȑi���Ɋ�^���Ȃ����Ƃ͓��R�ł���B�����āA���̂悤�ȕ��@

�́A���\�t��y�e���t�����풃�ю��ɗp�����@���B�������A

���{���\����w�ҁE���Ƃł����ʈ��S���������̗��

���ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�G�[�̐� �F

�O�������\�����_���ɂ����ẮA���̂悤�ȍ��\��y�e���ɗ�

�����@����g���Ę_�����쐬����邱�Ƃ́A�펯�I�ɂ͈��

�����̂ƍl�����邪�E�E�E�E�E�E�B

|

|

�@�O�q�́u�Q�D�f�B�[�[���G���W���ɂ�����r�o�K�X�ጸ�ƔR���

�P�v�ɋL�ڂ��Ă���ʂ�A �^�[�{�R���p�E���h�̔r�M����^�[�r��

�̓����̔r�C�K�X�͒ቷ�E�ሳ�ł��邽�߁A�r�C�K�X�̃G�l��

�M�[�̃|�e���V�������Ⴂ�B���̂��ߔr�C�K�X�̑̐ϗ��ʂ���

���A����^�[�r���͑�^�����K�v�ƂȂ�B���̌��ʃR�X�g�������A

���ԗ����ڂ��e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�܂��A�R����P�́A������

���Ɍ��肳����ɁA���̍����ח̈�ɂ�����R�0�`1.

5�����x�̉��P���邾���ł���B���������āA�^�[�{�R���p

�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��l�̉��P�́A�����ח̈�ɂ���

��R����P�̔����ȉ��A����0�`0.7���ȉ��ł͂Ȃ����Ɛ���

�����B

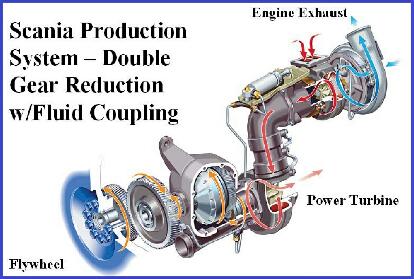

�@���������āA���̃^�[�{�R���p�E���h�̋Z�p�́A�R�����ł͖� ���A�����ő刳�͂��㏸�����邱�Ɩ����o�͂������ł����i�� ���邱�Ƃ��ő�̓����ł���B�ȏ�̓��e���^�[�{�R���p�E���h �Z�p�ɂ��Ă̐��E�̑�^�g���b�N�ƊE�ɂ����錻��F���ł� ��B�����Č��݁A�{���{�A�f�g���C�g�f�B�[�[���̑�^�g���b�N�p�G ���W���ɍ̗p����Ă���B �@���āA���L����ʈ��S����������SCD�G���W���_���ɂ��� �āA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����� ������ѐV�G�B�V�[�G�[�̐� �F�O�����^�[�{�R���p�E���h�� �̗p�ɂ���ĂP�`�R�����x�̔R����P�i���̌��őS������ �P�O���̔R����P�ƋL�ڂ���Ă��邽�߁A���̂P�`�R�����x�̔R ����P��JE�O�T���[�h�Ɛ����j�ƋL�q����Ă���B���L����ʈ� �S����������SCD�G���W���_���ɂ������P�`�R�����x�̔R�� ���P�̎��Z���ʂ́A���E�̈�ʏ��ɔ�ׂĐ��{�̔R����P �ł���A���̎��Z�ɗp����ꂽ�r�M����^�[�r���̃^�[�r������ �Ƃ��Ĕ��I�ȍ���������p���Čv�Z���ꂽ���̂Ɛ������� ��B���̔��I�ȍ����^�[�r��������p�������\�v�Z�ł́A�R ���Ⴍ�Z�o�ł���̂ł���B���̐́A�^�[�{�G���W���̐��\�V ���~���[�V�����v�Z�����I�ɍs���Ă������Z�p���̕M�҂��猩 ��A���I�ȍ����^�[�r��������p�����G���W���R��̌v �Z�́A�ԈႢ�Ȃ����\�s�ׂł���A�Z�p�҂Ƃ��Ă̗ǐS�̌����� �@���Ɏ����s�ׂƍl���Ă���B �@���������A����̃f�B�[�[���g���b�N�Ƀ^�[�{�R���p�E���h�𓋍� ����ꍇ�́A�ߋ��@�̔r�C�^�[�r������r�o���ꂽ�ቷ�̔r�C �K�X�������^�[�r���ɂ���ăG�l���M�[��������邱�ƂɂȂ�B ���������āA����^�[�r���ł̃G�l���M�[����͒Ⴂ�����ƂȂ� ��������Ȃ��̂ł���B���������āA���̂悤�ȏh�������^�[ �{�R���p�E���h��p���ăf�B�[�[���G���W���̔R������P���悤�� ���邱�Ƃ́A����ł��邱�Ƃ����炩���B���̂��߁A���L����� ���S����������SCD�G���W���_���ɂ����āA��ʈ��S���� �����̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����ѐV�G�B�V�[�G �[�̐� �F�O�����^�[�{�R���p�E���h���f�B�[�[���G���W���̔R ����P�̎�i�ƔF������Ă��邱�Ƃ͌��ƍl������B���� �ɁA�C�O�ł̓^�[�{�R���p�E���h�͓����ő刳�͂��㏸�����邱 �Ɩ����o�͂������ł����i�Ɨ�������Ă���A���̕��������� �F���̂悤�ɍl������B �@�Ƃ���ŁA�^�[�{�R���p�E���h��p���ăf�B�[�[���G���W���̔R ��������ł����P������@�́A�M�҂́A�O�q���W�|�R���uAVL�� �u���ł��R����P�̋�̓I�Ȓ�āv�ɂ��L�ڂ��Ă���悤�ɁA�� �^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕� �����^�]���̔r�C�K�X���x�̍�������}�邱�Ƃ��K�v�ł� ��B���̃G���W�����������̔r�C�K�X���x�̍�������}��� �@�Ƃ��āA�M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005- 54771�j�̓����Z�p��p���邱�Ƃ��L���ł���B���������āA��� ���S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A����㎁����� �V�G�B�V�[�G�[�̐� �F�O�����^�[�{�R���p�E���h���R�� �iJE05���[�h�R��܂��͏d�ʎԃ��[�h�R��j�������ł����P���� ���Ƃ̂��l�����������ł���A�S�O�Ȃ����L����ʈ��S�� ��������SCD�G���W���ɕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i������ �J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���ׂ��ł���B �@ |

|

�@���L����ʈ��S����������SCD�G���W���_���ɂ����ẮA

SCD�G���W���ɑg�ݍ��܂ꂽ�e��̔R��팸�̋Z�p�ƁA���ꂼ

��̋Z�p�ɂ�����R����P�̖ڕW�����L����Ă���A������

�Z�߂�ƈȉ��̒ʂ�ł���B�i�Ȃ��A�e�Z�p�̂����̔R����P

�̖ڕW�́A�������琄�@����ƁA�����JE�O�T���[�h�̔R��Ɨ\

�������B�j

�� �Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@

�R����P���T��

�� �������R�������[���i��260MPa�j

�@�@�R����P���R�`�T��

�� �r�M����V�X�e���i���^�[�{�R���p�E���h�j �@�@�R����P���P�`�R�� �ȏ�̂悤�ɁA���L����ʈ��S����������SCD�G���W���_�� �ł́A�ŋ߁A�b��ƂȂ��Ă���ڐV�����Z�p�́A�啝�ȔR����P ���\�ƍl�����悤�ȋL�q�Ŗ�������Ă���B���������ƁA �u�o�i�i�̂���������v��A�z������悤�ȔR����P�Z�p�́u��� ����v�̗l����悵�Ă���B���̋ɂߕt���́A���L����ʈ��S�� ����������SCD�G���W���_���́u�T�@�� �� �߁v�ł́A�u�Q�i�V�[�P ���V�����ߋ��@�v�{�u�r�M����V�X�e���v�{�u�������R�������[ ���v�ɂ���đ�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j��2015�N�x�d�ʎԔR�� ����P�O�����R����サ��4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R ������Q�R�N�x�Ɏ����ł���Ɛ錾����Ă��邱�Ƃł͂Ȃ��� �낤���B���҂̌�ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A ����㎁����ѐV�G�B�V�[�G�[�̐� �F�O���̏����́A�� ���Q�R�N�x�����L����ʈ��S����������SCD�G���W���_���� �u�T�@�� �� �߁v�ɋL�ڂ��ꂽ��^�g���b�N�̔R�����̖ڕW�i���d �ʎԗʎԃ��[�h�R��F 4.5 �����^���b�g���j��{���Ɏ����ł���l �����Ă���̂ł��낤���B���݂ɁA�M�҂͂��̖ڕW�B�������� ����\�����ɂ߂č����Ǝv���Ă���B �@�Ȃ��Ȃ�ANEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N ���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u�����x�R�Đ� ��G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A�u���i�ߋ��V�X�e���v�{ �u�������R�������[���v�𓋍ڂ����f�B�[�[���ł͊��ɔR����P �̍���Ȃ��Ƃ��m�F����Ă���̂ł���B�܂��A�u�^�[�{�R���p�E ���h�V�X�e���v�ɂ��ẮA���̃V�X�e���𓋍ڂ�����^�g���b�N ���s�̂��Ă���{���{�A�f�g���C�g�f�B�[�[��������́u�^�[�{�R�� �p�E���h�ł͔R����P������v�Ƃ̏���M����Ă���̂� ����B�����̂��Ƃ���A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�r�M�� ���V�X�e���v���u�������R�������[���v�̊e�Z�p�́A����܂ł� �����J���ɂ���ĔR����P���w��NJ��҂ł��Ȃ����Ƃ����ɔ� �����Ă���̂ł���B �@���������āA��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�A�Έ�f���A ����㎁����ѐV�G�B�V�[�G�[�̐� �F�O���̏����́A���� �����ɂ��āu�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v�{�u�r�M����V�X�e���v �{�u�������R�������[���v�ɂ���Ă�2015�N�x�d�ʎԔR���� �P�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��� ��^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�������Q�R�N�x�Ɏ����ł���Ɛ錾�� ��Ă���̂ł��낤���B�M�҂ɂ͑S�������ł��Ȃ����Ƃł���A �u������������I�v�̐S���ł���B |

�ƂȂ��G���W���̍��o�͉����\�ł��邪�A�R�����̋@�\�͏��Ȃ��A���̌��ʂ͋͏��ł���B�����āA�^�[�{�R���p�E

���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A�P���ȉ��Ɛ��������B���̂��߁A�ȏ���u��ʈ��S���������t�H�[�����Q

�O�P�O�v�Ŕ��\�̘_���u�X�[�p�[�N���[���f�B�[�[���iSCD�j�G���W���ɂ�����V�W�J�v�ł́A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v

���u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R�������[���v�̋Z�p��p����2015�N�x�d�ʎԔR�����P

�O�����R����サ�� 4.5 �����^���b�g���̏d�ʎԃ��[�h�R��̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j�������Q�R�N�x����������\

��Ɛ錾����Ă���B�������A�u�Q�i�V�[�P���V�����ߋ��@�v���u�r�M����V�X�e���i�^�[�{�R���p�E���h�j�v���u�������R��

�����[���v�̊e�Z�p�́A������f�B�[�[���̔R����P�̌��ʂ��w��NJ��҂ł��Ȃ��V�X�e���ł���B���������āA����

�Q�R�N�x���d�ʎԃ��[�h�R� 4.5 �����^���b�g���̑�^�g���b�N�iGVW�Q�T�g���j����������ڕW�B���͎��s�ɏI����

�̂Ɨ\�z�����B

�S�|�S�@�^�[�{�R���p�E���h�̂��R����P��AVL�u���i�����ԋZ�p��2010�N�t�G���j

�@�����ԋZ�p��́u�Q�O�P�O�N�l�Ƃ���܂̃e�N�m���W�[�W�v(2010�N5��19�`21�j�Ő��E�I�Ȍ����@�ւł���AVL�i�I�[�X�g

���A�j�̃w�����[�g�E���X�g����u�����A�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ́A�u�R���s���[�^�v�Z�p�����܂��g���v�Ƃ�

������lj����āu�t���N�V�������X�i���C�����j�̒ጸ�v�Ɓu�V�����_�[���̔R�ĉ��P�v�̃G���W���H�w�̋��ȏ��ɋL�ڂ�

��Ă����̋Z�p���ڂɂ����25���̌������オ�\�Ɣ��\���Ă��邪�A��̓I�ȋZ�p���e�͉��������Ă��Ȃ���

�����B����́A���E�I�Ȍ����@�ւ�AVL����̓I�ȋZ�p���e�������������ɁA�f�B�[�[���G���W���̌�������̒P��

���]���q�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��̂��BAVL�͑S���₵�����e�̍u�����s�������̂��B

���A�j�̃w�����[�g�E���X�g����u�����A�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ́A�u�R���s���[�^�v�Z�p�����܂��g���v�Ƃ�

������lj����āu�t���N�V�������X�i���C�����j�̒ጸ�v�Ɓu�V�����_�[���̔R�ĉ��P�v�̃G���W���H�w�̋��ȏ��ɋL�ڂ�

��Ă����̋Z�p���ڂɂ����25���̌������オ�\�Ɣ��\���Ă��邪�A��̓I�ȋZ�p���e�͉��������Ă��Ȃ���

�����B����́A���E�I�Ȍ����@�ւ�AVL����̓I�ȋZ�p���e�������������ɁA�f�B�[�[���G���W���̌�������̒P��

���]���q�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��̂��BAVL�͑S���₵�����e�̍u�����s�������̂��B

�@�܂��AAVL�́A��̓I�ȃf�B�[�[���̌�������̕��@�Ƃ��āu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[��t��

�邱�ƂŁA6 - 7���قnj�������悹�ł���v�Ɣ��\���Ă��邪�A����̓f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̔M�G�l���M�[

�������L���T�C�N���A�r�C�K�X�^�[�r���܂��̓X�^�[�����O�G���W�����œ��͂ɕϊ����A���̓��͂Ŕ��d�@���쓮���ēd

�C�G�l���M�[��������鑕�u��t���������̂ƍl������B���́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�́A

�Η͔��d�����^�D���ł̓f�B�[�[���G���W������i�o�͂ʼn^�]����邽�߂ɏ�ɍ����̔r�C�K�X��r�o���邽��

�ɍ��������ʼnғ��ł��邽�߁A���ɉΗ͔��d�����^�D���ɂ����čL�����y���Ă��鑕�u�ł���B�������A��^�f�B�[

�[���g���b�N�͏�ɃG���W���o�͂��ϓ������ɕ������ׂ̉^�]�ŒႢ�r�C�K�X���x�ƂȂ邱�Ƃ��������߁A��^�g��

�b�N�Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�𓋍ڂ����ꍇ�ɂ͌���������������Ă��܂����ƂɂȂ�B����

���߁A��^�g���b�N�ɂ��̃R���o�[�^�[�𓋍ڂ��Ă��\���ȔR��̌���͓���B���������āAAVL�����̃R���o�[�^�[

�̓��ڂɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌�����6 - 7���قlj��P�ł���Ƃ̍u���ł̔��\�́A�傫�Ȍ���

�͂Ȃ����낤���B���̗��R�́A�O�q��3-2���Ɏ������O�H�d�H�̓��{�@��w��_���ɂ��ƁA�^�[�{�R���p�E���h���A

�C�����̍ō����͂����߂邱�ƂȂ��G���W���̍��o�͉����\�ł��邪�A�R�����̋@�\�͏��Ȃ��A���̌��ʂ͋͏�

�ł���B�����āA�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A�P���ȉ��Ɛ�������邽�߁AAVL�ɂ��^�[�{

�R���p�E���h���̃R���o�[�^�[�̓��ڂɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌�����6 - 7���قlj��P�ł���Ƃ�

�u���́A���ƍl������B�@

�邱�ƂŁA6 - 7���قnj�������悹�ł���v�Ɣ��\���Ă��邪�A����̓f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̔M�G�l���M�[

�������L���T�C�N���A�r�C�K�X�^�[�r���܂��̓X�^�[�����O�G���W�����œ��͂ɕϊ����A���̓��͂Ŕ��d�@���쓮���ēd

�C�G�l���M�[��������鑕�u��t���������̂ƍl������B���́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�́A

�Η͔��d�����^�D���ł̓f�B�[�[���G���W������i�o�͂ʼn^�]����邽�߂ɏ�ɍ����̔r�C�K�X��r�o���邽��

�ɍ��������ʼnғ��ł��邽�߁A���ɉΗ͔��d�����^�D���ɂ����čL�����y���Ă��鑕�u�ł���B�������A��^�f�B�[

�[���g���b�N�͏�ɃG���W���o�͂��ϓ������ɕ������ׂ̉^�]�ŒႢ�r�C�K�X���x�ƂȂ邱�Ƃ��������߁A��^�g��

�b�N�Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�𓋍ڂ����ꍇ�ɂ͌���������������Ă��܂����ƂɂȂ�B����

���߁A��^�g���b�N�ɂ��̃R���o�[�^�[�𓋍ڂ��Ă��\���ȔR��̌���͓���B���������āAAVL�����̃R���o�[�^�[

�̓��ڂɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌�����6 - 7���قlj��P�ł���Ƃ̍u���ł̔��\�́A�傫�Ȍ���

�͂Ȃ����낤���B���̗��R�́A�O�q��3-2���Ɏ������O�H�d�H�̓��{�@��w��_���ɂ��ƁA�^�[�{�R���p�E���h���A

�C�����̍ō����͂����߂邱�ƂȂ��G���W���̍��o�͉����\�ł��邪�A�R�����̋@�\�͏��Ȃ��A���̌��ʂ͋͏�

�ł���B�����āA�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�́A�P���ȉ��Ɛ�������邽�߁AAVL�ɂ��^�[�{

�R���p�E���h���̃R���o�[�^�[�̓��ڂɂ���đ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̌�����6 - 7���قlj��P�ł���Ƃ�

�u���́A���ƍl������B�@

�@����AVL����������u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�́A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[��

�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɂ͔r�C�K�X���x���Ⴍ�A�r�C�K�X�̔M��d�C�G�l���M�[�ɕς���ۂ̌���

����錇�_������B���̌��_�i�����ׁj�����P���邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x

������������V���ȋZ�p��lj����邱�Ƃ��K�v�ł���B���������āAAVL�̒�Ă̂悤�ɁA�u�r�C�M��d�C�G�l���M�[

�ɕς���R���o�[�^�[�v��P�ɑ�^�g���b�N�ɓ��ڂ��������ł́A��^�g���b�N�̏\���ȔR�����͖]�߂Ȃ��̂ł���B

����AVL����^�g���b�N�̔R�����̂��߂Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N�ɓ��ڂ�

�邱�Ƃ��Ă������̂ł���A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɔr

�C�K�X���x������������Z�p���ŏ��ɒ�Ă��ׂ��ł͂Ȃ����ƍl������B�f�B�[�[���G���W���̕������^�]����

�r�C�K�X���x���������ł���Z�p���������Ȃ��Łu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N

�ɓ��ڂ���Ƃ�AVL�̍u���ł̒�ẮA�M�҂ɂ͋��̍����Ǝv����̂��BAVL�����̂悤�ȍu�����\�����Ă���Ƃ���

������ƁA�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ��Ă�AVL���Z�p�A�C�f�A���͊����A�傫�ȕǂɓ˂��������Ă���悤��

�l������B�����āA���̂悤��AVL�ɑ����̃g���b�N���[�J����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����̃R���T��

�e�B���O��O���������ɎĂ��錻����l����ƁA����̑�^�g���b�N�ɂ͔R�����ɑ傫�Ȋ��҂��ł��Ȃ��ƍl��

��̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B

�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɂ͔r�C�K�X���x���Ⴍ�A�r�C�K�X�̔M��d�C�G�l���M�[�ɕς���ۂ̌���

����錇�_������B���̌��_�i�����ׁj�����P���邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x

������������V���ȋZ�p��lj����邱�Ƃ��K�v�ł���B���������āAAVL�̒�Ă̂悤�ɁA�u�r�C�M��d�C�G�l���M�[

�ɕς���R���o�[�^�[�v��P�ɑ�^�g���b�N�ɓ��ڂ��������ł́A��^�g���b�N�̏\���ȔR�����͖]�߂Ȃ��̂ł���B

����AVL����^�g���b�N�̔R�����̂��߂Ɂu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N�ɓ��ڂ�

�邱�Ƃ��Ă������̂ł���A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ɔr

�C�K�X���x������������Z�p���ŏ��ɒ�Ă��ׂ��ł͂Ȃ����ƍl������B�f�B�[�[���G���W���̕������^�]����

�r�C�K�X���x���������ł���Z�p���������Ȃ��Łu�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v���^�g���b�N

�ɓ��ڂ���Ƃ�AVL�̍u���ł̒�ẮA�M�҂ɂ͋��̍����Ǝv����̂��BAVL�����̂悤�ȍu�����\�����Ă���Ƃ���

������ƁA�f�B�[�[���G���W���̔R�����ɂ��Ă�AVL���Z�p�A�C�f�A���͊����A�傫�ȕǂɓ˂��������Ă���悤��

�l������B�����āA���̂悤��AVL�ɑ����̃g���b�N���[�J����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����̃R���T��

�e�B���O��O���������ɎĂ��錻����l����ƁA����̑�^�g���b�N�ɂ͔R�����ɑ傫�Ȋ��҂��ł��Ȃ��ƍl��

��̂��Ó��ł͂Ȃ����낤���B

�@����AVL�����́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v����^�g���b�N�p�Ƃ��Ď��p�ɑς����鍂��������

�ғ��ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ł�

�r�C�K�X���x�̍�������}�邱�Ƃ��K�v�ł���B���̕��@�Ƃ��āA���̃R���o�[�^���̗p����ꍇ�ɂ́A�M�Ғ�Ă��C

���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��p���邱���K�{�ƍl���Ă���B�t�Ȍ�����������AAVL����

�̔r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�̃V�X�e���ɕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j

�̓����Z�p��p���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����̌��オ�]�߂Ȃ��̂ł���B���̂��߁AAVL����Ă���u�r�C�M��d�C�G�l��

�M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�̃V�X�e���ł́A�d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�\���łȂ��A���p���Ɍ������Z�p�ƍl�����

��B�f�B�[�[���G���W���̔M�����̌����}��Z�p�Ƃ��āAAVL�����́u�R���o�[�^�[�̃V�X�e�����Ă������̂ł���

�A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x������������Z�p�ł���M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i��

�����J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p�������ɒ�Ă��ׂ��ł���B

�ғ��ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́A��^���b�N�̑��s�ő��p�����f�B�[�[���f�B�[�[���G���W���̕������^�]���ł�

�r�C�K�X���x�̍�������}�邱�Ƃ��K�v�ł���B���̕��@�Ƃ��āA���̃R���o�[�^���̗p����ꍇ�ɂ́A�M�Ғ�Ă��C

���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��p���邱���K�{�ƍl���Ă���B�t�Ȍ�����������AAVL����

�̔r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�̃V�X�e���ɕM�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j

�̓����Z�p��p���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����̌��オ�]�߂Ȃ��̂ł���B���̂��߁AAVL����Ă���u�r�C�M��d�C�G�l��

�M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�̃V�X�e���ł́A�d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�\���łȂ��A���p���Ɍ������Z�p�ƍl�����

��B�f�B�[�[���G���W���̔M�����̌����}��Z�p�Ƃ��āAAVL�����́u�R���o�[�^�[�̃V�X�e�����Ă������̂ł���

�A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]���̔r�C�K�X���x������������Z�p�ł���M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i��

�����J2005-54771�j�̓����Z�p�̗̍p�������ɒ�Ă��ׂ��ł���B

�@���݂ɁAAVL�́u�r�C�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���R���o�[�^�[�v�ł̓f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X����G�l���M�[

���������6 - 7���i�d�ʎԃ��[�h�R��H�j�̌�������悹����Ƃ̔��\���s���Ă��邪�A����AVL��ẴR���o�[�^�[

���ғ������ۂ̌����͋ɂ߂ĒႢ�Ɨ\�z����邽�߁A���̃R���o�[�^�[���^�g���b�N�ɓ��ڂ����ꍇ�ɂ́A���ۂɑ�

�^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R���6 - 7���قǂ̔R�����悹���邱�Ƃ͋ɂ߂ē�����̂ƍl������B����ɂ���

�́AAVL�͖��ӔC�Ȍ�������̐��l�\�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B

���������6 - 7���i�d�ʎԃ��[�h�R��H�j�̌�������悹����Ƃ̔��\���s���Ă��邪�A����AVL��ẴR���o�[�^�[