�Ջ��l�̃A�C�f�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�

�ŏI�X�V���F2015�N4��11��

|

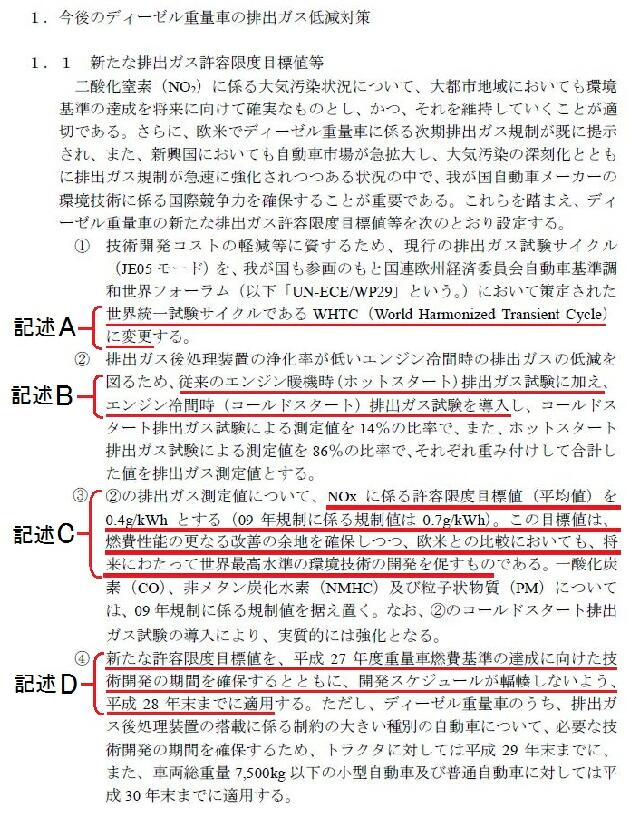

�P�D�������R�c��̑攪�����\�i��^�f�B�[�[���g���b�N��2009�NNO���K���̐ݒ�j

�P-�P�D�������R�c��̑攪�����\�i��2005�N4��8���ɓ��\�j�̊T�v��

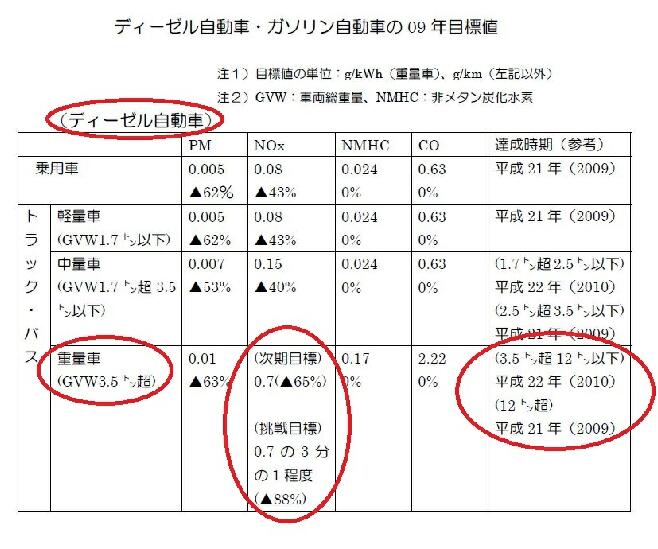

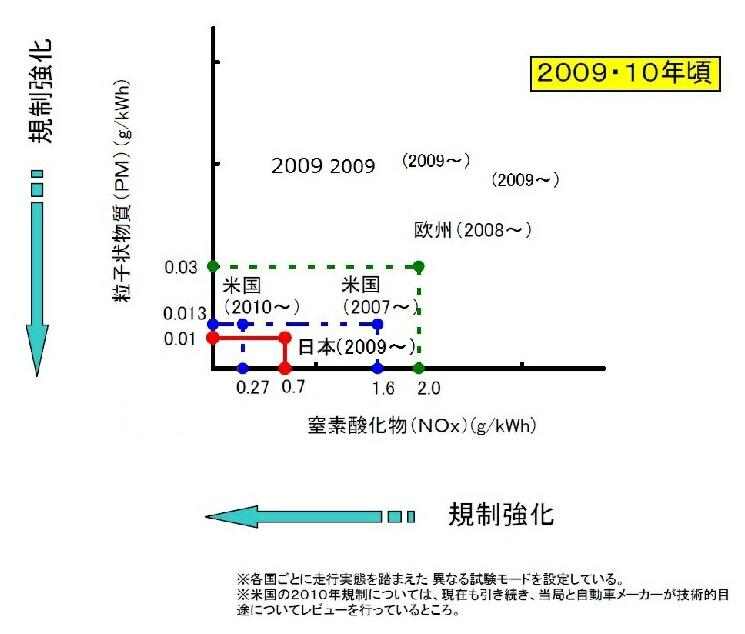

�@�������R�c��̑攪�����\�́A2005�N4��8���Ɋ��Ȃ֒�o���ꂽ�B���̌�A���̑攪�����\�Ɋ�Â��āA��

�y��ʏȂ́A�f�B�[�[���d�ʎԂ�2009�N�r�o�K�X�K�������{�����̂ł���B���̃f�B�[�[���d�ʎԂ�2009�N�r�o�K

�X�K���̊�ɂȂ����攪�����\�̊T�v���A�ȉ��̕\�P�������B

�y��ʏȂ́A�f�B�[�[���d�ʎԂ�2009�N�r�o�K�X�K�������{�����̂ł���B���̃f�B�[�[���d�ʎԂ�2009�N�r�o�K

�X�K���̊�ɂȂ����攪�����\�̊T�v���A�ȉ��̕\�P�������B

| |

||||

| |

|

|||

| |

|

|||

| |

�@�M�҂̃R�����g

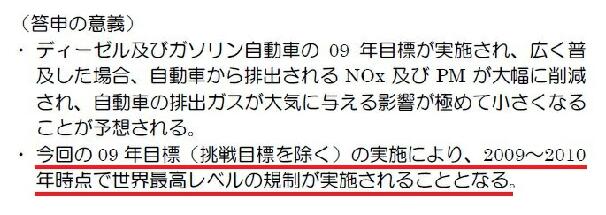

�@�@�������R�c�����Ȃɑ攪�����\����o���ꂽ2005�N4��8�����̓����ɂ����ẮA

�@�����A�č��ł�2010�N�̑�^�g�f�B�[�[���g���b�N��NO���K���Ƃ��āA0.27��/kW���̌�����

�@NO���K������������Ă����̂ł���B���̂悤�ȕč��̏��������Ă����ɂ�������炸�A

�@�������R�c��̑攪�����\�ł́A���{����^�g�f�B�[�[���g���b�N�ɂ����āA�č�����

�@�啝�Ɋɂ�0.7��/kW����NO���K����2009�N�Ɏ��{���邱�Ƃ\�����̂ł���B

�@

�@�@����ɂ�������炸�A�������R�c��̑攪�����\�ł́A�u�����2009�N�ڕW��0.7��/kW��

�@�����{���邱�Ƃɂ��A2009�`2010�N���_�ł͑�^�f�B�[�[���g���b�N�̕���Ő��E�ō����x��

�@��NO���K�������{�Ŏ��{�����v�ƋL�ڂ���Ă���B���̑攪�����\�ł́A�č���2010�N��

�@NO���K���l��0.27��/kW���ƁA���{��2009�N��NO���K���l��0.7��/kW���Ƃ��u�������x����

�@NO���K���v�ƒf�肵���o�L�ڂƂ��v����L�q�ƂȂ��Ă���B

�@�@���̂��Ƃ́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂƂ��ẮA���Ƃ����s�s�Ȃ��Ƃ̂悤�Ɏv���Ďd����

�@�Ȃ����Ƃł���B���̂��߁A�攪�����\���쐬���ꂽ�������R�c��E�����Ԕr�o�K�X���

�@�ψ���̊w�ҁE���Ƃ��č���2010�N��NO���K���l��0.27��/kW���ƁA���{��2009�N��

�@NO���K���l��0.7��/kW���Ƃ��u�������x����NO���K���v�ƒf�肳�ꂽ�����E�؋���Ƃ�������

�@���������������̂ł���B���͂Ƃ�����A�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ́A�s���ȋL�q�Ǝv����

�@�攪�����\��2005�N4��8���ɒ������R�c�����Ȃɒ�o���ꂽ���Ƃ��A���Ƃ��[����

�@�ł��Ȃ����Ƃł���B

|

|||

| |

�@�M�҂̃R�����g

�@�������R�c��̑攪�����\�ł́A���{��2009�N��NO���K����0.7��/kW���̑��ɁA

�@����ڕW�i��0.7��/kW����1/3 ��0.23��/kW���j�Ə̂��鏫����NO���K�������̒l����Ă���B

�@���̗��R�́A�č���2010�N���{�\��Ƃ��ĂɌ�������0.27��/kW���ɔ�r���āA���{��2009�N��

�@��^�g�f�B�[�[���g���b�N��NO���K����0.7��/kW�����啝�Ɋɂ�NO���K���ł���Ƃ̔ᔻ�������

�@���߁A�����̒������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃɂ��Ƒ���

�@���H�̂悤�ɂ��v���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

|

|||

| |

|

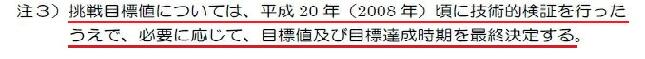

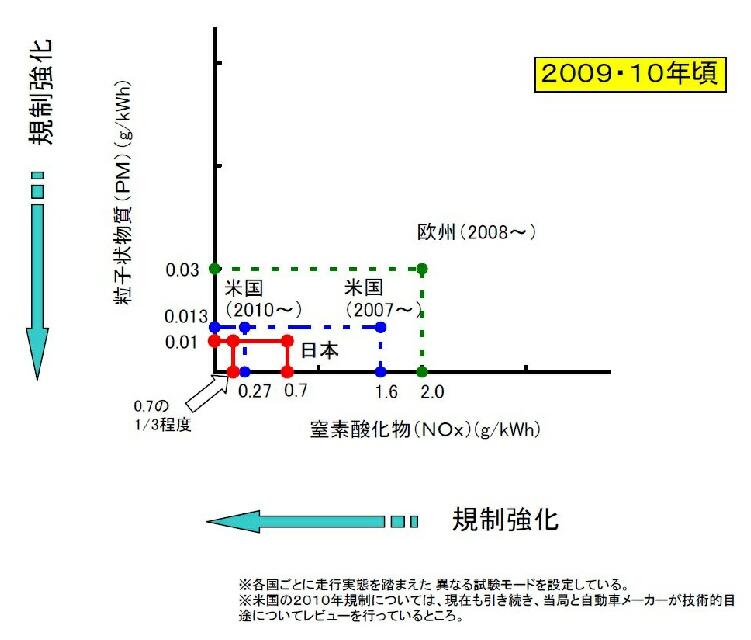

�P-�Q�D���Ȃ�NO����PM�̓��E�āE���̋K���l��r�}(���R�̑攪�����\�̐����p)

�@�������R�c��E�攪�����\�ɖ��L���ꂽ�u�f�B�[�[���d�ʎԂ�2009�N��NO���K�������v�̓��e������Ղ�������

�邽�߂ɁA���Ȃ����\�E���\�����uNO����PM�̓��E�āE�����K���l��r�}�v���A�ȉ��̕\�Q���������B

�邽�߂ɁA���Ȃ����\�E���\�����uNO����PM�̓��E�āE�����K���l��r�}�v���A�ȉ��̕\�Q���������B

| �@�� �������R�c��̑攪�����\�̔��\���Ɋ�����������NO����PM�̓��E�āE�����K���l���r�}

�@�M�҂̃R�����g

�@�@��L����^�g�f�B�[�[���g���b�N�ɂ��Ă�2009�E2010�N���ɗ\���������E�āE����NO���EPM�K���l�̔�r�}

�@�̒��ɁA���{�̃f�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���j���L�ڂ���Ă��邱�Ƃ́A�傫��

�@���ł���B���̂Ȃ�A�攪�����\�̒���ڕW�i��0.7��/kW����1/��0.23��/kW���j�ƁA2009�E2010�N���̓��{��

�@�f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K���l�Ƃ́A���S�ɖ��W�ł��邽�߂��B

�@�� ���ۂ�2009�E2010�N���ɂ�����NO����PM�̓��E�āE���̋K���l���r�}

�@�M�҂̃R�����g

�@�@�������R�c��̑攪�����\�Ɠ����ɁA���Ȃ��z�[���y�[�W�ɂ����ẮA��L�́u2009�E2010�N����

�@������NO����PM�̓��E�āE���̋K���l��r�}�v�ihttp://www.env.go.jp/press/files/jp/6628.pdf�j�����\����Ă���

�@���Ƃ���A�������R�c�����Ȃɑ攪�����\����o���ꂽ2005�N4��8�����̓����ɂ����ẮA

�@�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A2009�E2010�N���̑�^�g�f�B�[�[���g���b�N��

�@NO���K���ł͕č��ł�0.27��/kW���̋K�����m���Ɏ��{����邱�Ƃ����ɏ��m���Ă������̂Ɛ��������B

�@

�@�@����ɂ�������炸�A2005�N4��8���ɒ������R�c�����Ȃɒ�o���ꂽ�攪�����\�̒ʂ�A

�@�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A���{�̃f�B�[�[���d�ʎԂɂ����āA

�@�č������啝�Ɋɂ�0.7��/kW����NO���K����2009�N�Ɏ��{����Ƃ����肵���̂ł���B�����āA

�@���낤���Ƃ��A���̑攪�����\�ł́A�u�����2009�N�ڕW��0.7��/kW�������{���邱�Ƃɂ��A2009�`

�@2010�N���_�ł́A��^�f�B�[�[���g���b�N�̕���Ő��E�ō����x����NO���K�������{�Ŏ��{�����v

�@�Ƃ̋��U�Ƃ��v������e�����X�ƋL�ڂ���Ă���B

�@�@�܂�A���̂��Ƃ́A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̃G���W������Ƃ��铌�勳��

�@�E�͖�ʕ����A����c��w�����E�吹�O���A�O�E��ʌ������E�������j���A���s�勳���E���H���G���A

�@�Y�����E���쌚�������u���{2009�N�̏d�ʎ�NO���K����0.7��/kW���ƕč�2010�N�̏d�ʎ�NO���K��

�@��0.27��/kW���Ƃ������̋K���v�ł���Ɣ��f���ꂽ���ƂɂȂ�ƍl�����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�@�@�Ƃ���ŁA�ȑO�ɁA�M�҂͑�̖̂�ؐl�̏ꍇ�ɂ́A�u�P�A�Q�A�R�܂ł����������Ȃ����߂ɁA�S�ȏ���u�����v

�@�E�u�����ς��v�E�u���ʁv�Ƃ̕\�������ł��Ȃ��Ƃ̘b�����o��������B���̘b�������ł���A��̖̂�ؐl

�@�̏ꍇ�ɂ͏����_�ȉ��̊T�O�������ƍl�����邽�߁A1.�ȉ��i�������_�ȉ��j�͑S�Ă��u���Ȃ��v�E�u�͂��v��

�@���f������̂Ɛ��������B�����āA���ɁA��̖̂�ؐl�Ɂu���{2009�N�̏d�ʎ�NO���K����0.7��/kW���v��

�@�u�č�2010�N�̏d�ʎ�NO���K����0.27��/kW���v�Ƃ�NO���K���̌��������f�����߂��ꍇ�ɂ́A���{�ƕč���

�@���ɁANO���K����1.0��/kW���ȉ��ł��邽�߂ɁA���{�ƕč��̗����ł́A�������x���̌������f�B�[�[���d�ʎ�

�@��NO���K�������{����Ă���Ə��b�̂悤�ȉ�����̂Ɛ��������B�����Ƃ��A����́A�|���R�c���Z�p��

�@�̕M�҂̒P�Ȃ鐄���ł���B

�@

�@�@�������Ȃ���A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̃G���W������Ƃ���w�ҁE���Ƃ́A

�@�u���{2009�N�̏d�ʎ�NO���K����0.7��/kW���ƁA�č�2010�N�̏d�ʎ�NO���K����0.27��/kW���Ƃ�����

�@���E�ō����x���̋K���v�ł���ƒ������R�c��̑攪�����\�ɓ��X�Ɩ��L���ꂽ�̂ł���B���̋L�q��

�@����ƁA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̃G���W������Ƃ���w�ҁE���Ƃ́A��̖̂�ؐl

�@�̔��f�ߒ��Ǝ��Ă���悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B�����āA�������R�c��̃G���W������Ƃ���

�@���勳���E�͖�ʕ����A����c��w�����E�吹�O���A�O�E��ʌ������E�������j���A���s�勳���E

�@���H���G���A�Y�����E���쌚��������̖̂�ؐl�Ɠ��l�̎v�l�E���f�̊�Ɋ�Â��đ攪�����\���쐬

�@���ꂽ�悤�Ɍ����Ă��܂��̂́A��w�ɍ˂ł��邪�̂̃|���R�c���Z�p���̕Ό��ł��낤���B

�@

�@�@�܂��A��L�̒������R�c��̑攪�����\�̔��\���Ɋ��Ȃ�������NO����PM�̓��E�āE�����K���l��

�@��r�����}�i�o�T�F���ȃz�[���y�[�W http://www.env.go.jp/press/files/jp/6628.pdf�j�ł��A��^�g�f�B�[�[��

�@�g���b�N�ɂ��Ă�2009�E2010�N���̓��E�āE����NO���EPM�K���l��r�Ƃ̕\����f���Ȃ���A���̐}�̒���

�@���{�̒���ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���j���L������Ă��邱�Ƃ��A�M�҂ɂ́A�Ӗ��s���ł���B

�@���̂Ȃ�A���{�̃f�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���j�́A2009�E2010�N����

�@���{�̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NO���K���l�Ƃ͊��S�ɖ��W�ł��邽�߂��B

�@�@����ɂ��Ă��A2015�N2�����݂̊��Ȃ̃z�[���y�[�W�ɂ����ẮA�攪�����\�Ɠ������Ɍ��\���ꂽ���{��

�@�f�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���j���L��������������e�́u2009�E2010�N����

�@������NO����PM�̓��E�āE���̋K���l��r�v�ihttp://www.env.go.jp/press/files/jp/6628.pdf�j�̐}���ˑR�Ƃ���

�@�f�ڂ��ꑱ���Ă���̂��s�v�c�Ȃ��Ƃł���B����ɂ��Ă��A�M�҂ɂ͗����ɋꂵ�ނƂ���ł���B

|

�Q�D�������R�c��̑�\�����\�i��^�f�B�[�[���g���b�N��2016�NNO���K���̐ݒ�j

�Q-�P�D�������R�c��̑�\�����\�i��2010�N7��28���ɓ��\�j�̊T�v��

�@�������R�c��̑�\�����\�́A2010�N7��28���Ɋ��Ȃ֒�o���ꂽ�B����A���̑�\�����\�Ɋ�Â��āA��

�y��ʏȂ́A�f�B�[�[���d�ʎԂ�2016�N�r�o�K�X�K�������{����\��ł���B���̃f�B�[�[���d�ʎԂ�2016�N�r�o

�K�X�K���̊�ɂȂ��\�����\�̊T�v���A�ȉ��̕\�Q�������B

�y��ʏȂ́A�f�B�[�[���d�ʎԂ�2016�N�r�o�K�X�K�������{����\��ł���B���̃f�B�[�[���d�ʎԂ�2016�N�r�o

�K�X�K���̊�ɂȂ��\�����\�̊T�v���A�ȉ��̕\�Q�������B

| |

||

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

�@�ȏ�̒������R�c��̑�\�����\�i��2010�N7��28���ɓ��\�j�̊T�v�Ƌ^��_�ɂ��ẮA���Ɏ�������\��

���\�ɓY�t�̑�\���̍��ɂ����āA�f�B�[�[���d�ʎԁi��^�f�B�[�[���g���b�N�j�Ɋւ��鎟��NO���K���̋�����

�T�v�Ƌ^��_�������̂ŁA�䗗�������������B

���\�ɓY�t�̑�\���̍��ɂ����āA�f�B�[�[���d�ʎԁi��^�f�B�[�[���g���b�N�j�Ɋւ��鎟��NO���K���̋�����

�T�v�Ƌ^��_�������̂ŁA�䗗�������������B

�Q-�Q�D�������R�c��̑�\�����\�̓��e���ڏq�����Y�t�����̑�\���̊T�v��

�@�������R�c��̑�\�����\�́A2010�N7��28���Ɋ��Ȃ֒�o���ꂽ�B����A���̑�\�����\�̓Y�t�����ł�

���\���ɂ́A�f�B�[�[���d�ʎԂ�2016�N�r�o�K�X�K���ɂ��Ă̌������e���ڍׂɏq�ׂ��Ă���B�����ŁA

���̑�\���̓��e���ᖡ���A���̃f�B�[�[���d�ʎԂ�2016�N�r�o�K�X�K���̌������K�ɍs��ꂽ���ۂ�����

�������̂ŁA���̌��ʂ��A�ȉ��̕\�R�Ɏ��ɂ����B

���\���ɂ́A�f�B�[�[���d�ʎԂ�2016�N�r�o�K�X�K���ɂ��Ă̌������e���ڍׂɏq�ׂ��Ă���B�����ŁA

���̑�\���̓��e���ᖡ���A���̃f�B�[�[���d�ʎԂ�2016�N�r�o�K�X�K���̌������K�ɍs��ꂽ���ۂ�����

�������̂ŁA���̌��ʂ��A�ȉ��̕\�R�Ɏ��ɂ����B

| |

|

|||||||||

| �� |

|

|||||||||

| |

�@�i�P�j ��\�����\�ɋL���ꂽ����̃f�B�[�[���d�ʎԂ̔r�o�K�X�ጸ��

�@�@

�@�@

�@�M�҂̃R�����g

�@�@�������R�c�2010�N7��28���ɓ��\������\�����\�ł́A2016�N���܂łɎ��{����

�@�f�B�[�[���d�ʎԂ�0.4 ��/��W���̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�́A��L�́u�L�qD�v�̒ʂ�A

�@�u���ĂƂ̔�r�ɂ����Ă��A�����ɂ킽���Đ��E�ō������̊��Z�p�̊J���𑣂������v

�@�ƒf�肳��Ă���B���̑�\�����\�̋L�q���e�ɂ��ẮA�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ́A

�@�r���^��Ɏv����Ƃ���ł���B

�@�@���̗��R�́A���ɃR�[���h�X�^�[�g�r�o�K�X��������������ĕč���2010�N�̑�^�g�f�B�[�[��

�@�g���b�N��NO���K���l��0.27��/kW���ł��邽�߂��B���̂悤�ɁA�č��̑�^�g�f�B�[�[���g���b�N��

�@��2010�N�ł�NO���K���l��0.27��/kW���ɂ�������炸�A2016�N���܂łɎ��{������{��

�@�f�B�[�[���d�ʎԂ�0.4 ��/��W����NO���K���l���A�u���ĂƂ̔�r�ɂ����Ă��A�����ɂ킽����

�@���E�ō������̊��Z�p�̊J���𑣂����́v�Ƃ̒������R�c��̑�\�����\�̋L�ڂ́A

�@�M�҂ɂ͑S�������ł��Ȃ����e�ł���B

|

|||||||||

| �@�i�Q�j �攪�����\�u����ڕW�l �v�Ƒ�\�����\�̐V���ȁu���e���x�ڕW�l�v�ɂ���

�@�@�������R�c�����Ȃ�2005�N4��8���ɒ�o���ꂽ�攪�����\�ł́A���{�̃f�B�[�[��

�@�d�ʎԂɂ����ẮA�č������啝�Ɋɂ�0.7��/kW����NO���K����2009�N�Ɏ��{����Ƃ����肵

�@���̂ł���B�����āA�攪�����\�ł́A���{�̃f�B�[�[���d�ʎԂ̏����I��NO���̋K��������

�@�ڕW�Ƃ��āA����ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���j�L���ꂽ�̂ł���B

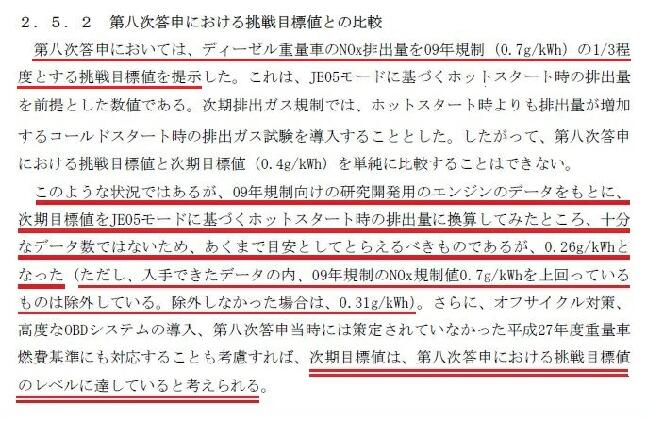

�@�@�����āA��\���ł́A�ȉ��Ɏ������ʂ�A�u�Q�D�T�D�Q�@�攪�����\�ɂ����钧��ڕW�l�Ƃ�

�@��r�v�̍��ɂ����āA���́u�攪�����\�̒���ڕW�� 0.23 ��/kW���v�Ɓu��\�����\�̋��e���x

�@�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���v�Ƃ̊W���q�ׂ��Ă���B

�@�@��L����\���ɂ��ƁA�������R�c��E�����Ԕr�o�K�X���ψ���́A�u�攪�����\

�@�̒���ڕW�� 0.23 ��/kW���v�Ɓu��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���v�Ƃ�

�@�W�ɂ��ẮA�ȉ��̌����̂悤�ł���B

�@�@ �攪�����\�u����ڕW�l 0.23��/kW���v�Ƒ�\�����\�́u�V�K���l 0.4��/kW���v�̊W

�@�@��L����\���ɂ͖��m�ɁA�u2009�N�K�����������J���p�G���W���̃f�[�^�����ƂɁA

�@�����ڕW�l��JE�O�T���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�ʂɊ��Z���Ă݂��Ƃ���A�\����

�@�f�[�^���łȂ����߂ɁA�����܂ł��ڈ��Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����̂ł��邪�A0.26 ��/kW�� �ƂȂ����v

�@�Əq�ׂ��Ă���B���̋L�q��Ղ�����������ƁA�ȉ��̈Ӗ��ƍl������B

�@

�@�A �攪�����\�̒���ڕW�i=0.23��/kW��)�Ƒ�\�����\�̋��e���x�ڕW�l�̊W

�@

�@���̑�\���ł́A�u2009�N�K�����������J���p�G���W���̃f�[�^�����ƂɁA�����ڕW�l��JE�O�T���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�ʂɊ��Z���Ă݂��Ƃ���A�\���ȃf�[�^���łȂ����߂ɁA�����܂ł��ڈ��Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����̂ł��邪�A0.26 ��/kW�� �ƂȂ����v�ƋL�ڂ���Ă���B

�܂�A�iJE�O�T���[�h��NO���F0.4 ��/��W���j���iWHTC���[�h��NO���F0.26 ��/kW���j�̎��������������ɂ��āAWHTC���[�h�i�z�b�g�X�^�[�g�{�R�[���h�X�^�[�g�j��NO���r�o�l��JE�O�T���[�h�i�z�b�g�@�X�^�[�g�̂݁j��NO���r�o�l�����R�T�����x�����Ȃ��v������邱�Ƃ������ł����ƁA�������R�c��E�����Ԕr�o�K�X���ψ���͔��f���Ă��邱�Ƃ���\���ɖ��L����Ă���B

�@�Ƃ���ŁA��\���ɓY�t���ꂽ��\���ł́A�u�\���ȃf�[�^���łȂ����߁A�����܂ł������Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����́v�Ƃ̒��ߕt����WHTC���[�h��NO���r�o�l��0.4 ��/��W���́AJE�O�T���[�h��NO���r�o�l��0.26 ��/��W���ɑ������邱�Ƃ����L����Ă���B����WHTC���[�h��NO���r�o�l��JE�O�T���[�h�����R�T�������Ȃ�NO���r�o�l�ɂȂ邱�Ƃ������ɂ��āA�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v�́A�攪�����\�̃f�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���iJE05 ���[�h�j�j�Ɓu�������x���v��NO���K���l�ł���ƒf�肵�Ă���B�����āA�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v�́A�A�攪�����\�̃f�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���iJE05 ���[�h�j������������̂ł���A�f�B�[�[���d�ʎԂ̎�����NO���K���l�Ƃ��ēK�ł���ƌ��_�t���Ă���B

�@���̂��Ƃ��画�f����ƁA�������R�c��E�����Ԕr�o�K�X���ψ���̃G���W�����̓��勳���E�͖�ʕ����A�c���勳���E�ѓc�P�����A�Y�����E�Z���^�[���E�㓡�V�ꎁ�A���s�勳���E���H���G���AJARI/��ǁE���R �����E����c��w�����E�吹�O���́A��\�����\�����o���ꂽ2010�N7��28���̎��_�ɂ����Ă��A���\�攪�����\�ɋL�ڂ��ꂽJE�O�T���[�h�ł��f�B�[�[���d�ʎԂ�NO������ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW��[]�j��NO���K�����x���������I�ɕK�����{�Ŏ��{���ׂ��Ƃ���M�O�E���j��������̐��������B

�@�܂��A����A��\���̒��Ɏ����ꂽWHTC���[�h��NO���r�o�l��JE�O�T���[�h�����R�T�������Ȃ��Ɖ]���u�s�\�����f�[�^���������f�[�^�v�����̂��邱�Ƃ����������ꍇ�ɂ́A�������R�c��E�����Ԕr�o�K�X���ψ���̃G���W�����̓��勳���E�͖�ʕ����A�c���勳���E�ѓc�P�����A�Y�����E�Z���^�[���E�㓡�V�ꎁ�A���s�勳���E���H���G���AJARI/��ǁE���R �����E����c��w�����E�吹�O���́A�w�ҁE���ƂƂ��Ă̗ǐS����A���R�A�������R�c��E�f�B�[�[���d�ʎԂɂ������\�����\���u������NO�����e���x�ڕW�l�� 0.4 ��/��W���v���ɕύX����s�����N���������̂Ɛ��������B

�@�Ȃ��A�Q�l�Ƃ��āA�ȉ��ɒ������R�c��E�����Ԕr�o�K�X���ψ���̈ψ�������������B

|

�@�����Ƃ��A�������R�c��̑�\�����\�ł́AWHTC���[�h�i�z�b�g�X�^�[�g�{�R�[���h�X�^�[�g�j��NO���r�o�l��JE�O�T

���[�h�i�z�b�g�X�^�[�g�̂݁j��NO���r�o�l�����R�T�������Ȃ��v�����ꂽ�Ƃ́u�s�\�����f�[�^���v���s���S�Ȏ����f�[

�^����ɁA�uNO���̎����ڕW�� 0.4 ��/��W���́A�攪�����\�ɂ����钧��ڕW�̃��x���ɒB���Ă���v�Ƃ̌��_������

�ɓ����o����Ă���悤�Ƀ|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ͎v���Ďd�����Ȃ��B���̂Ȃ�A���̓��{�̃f�B�[�[���d��

�Ԃ̐V�^�Ԃɂ�����2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă���NO����0.4 ��/��W���̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�́A�u�s�\�����f

�[�^���v���s���S�Ȏ����f�[�^����Ɍ��肳��Ă��邢�邽�߂ɁA�傫�Ȍ���Ƃ��댯���̍������Ƃ��N���ے�ł�

�Ȃ����߂ł����B

���[�h�i�z�b�g�X�^�[�g�̂݁j��NO���r�o�l�����R�T�������Ȃ��v�����ꂽ�Ƃ́u�s�\�����f�[�^���v���s���S�Ȏ����f�[

�^����ɁA�uNO���̎����ڕW�� 0.4 ��/��W���́A�攪�����\�ɂ����钧��ڕW�̃��x���ɒB���Ă���v�Ƃ̌��_������

�ɓ����o����Ă���悤�Ƀ|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ͎v���Ďd�����Ȃ��B���̂Ȃ�A���̓��{�̃f�B�[�[���d��

�Ԃ̐V�^�Ԃɂ�����2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă���NO����0.4 ��/��W���̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�́A�u�s�\�����f

�[�^���v���s���S�Ȏ����f�[�^����Ɍ��肳��Ă��邢�邽�߂ɁA�傫�Ȍ���Ƃ��댯���̍������Ƃ��N���ے�ł�

�Ȃ����߂ł����B

�@�����ŁA�������R�c��̑�\�����\�ɖ��L���ꂽ�f�B�[�[���d�ʎԁiGVW��3.5�g�������j���uNO���� 0.4 ��/��W����

����NO�����e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�v���Ó��ł��邩�ۂ��ɂ��āA�i�Ɓj��ʈ��S����������2014�N11��5�`6��

�ɊJ�Â����u��ʈ��S���������t�H�[����2014�v�ɂ����Ĕ��\���ꂽWHTC���[�h��JE�O�T���[�h�Ƃ�NO���r�o���r

�����������ʂ���Ɍ������̂ŁA������ȉ��̍��ɓZ�߂��B

����NO�����e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�v���Ó��ł��邩�ۂ��ɂ��āA�i�Ɓj��ʈ��S����������2014�N11��5�`6��

�ɊJ�Â����u��ʈ��S���������t�H�[����2014�v�ɂ����Ĕ��\���ꂽWHTC���[�h��JE�O�T���[�h�Ƃ�NO���r�o���r

�����������ʂ���Ɍ������̂ŁA������ȉ��̍��ɓZ�߂��B

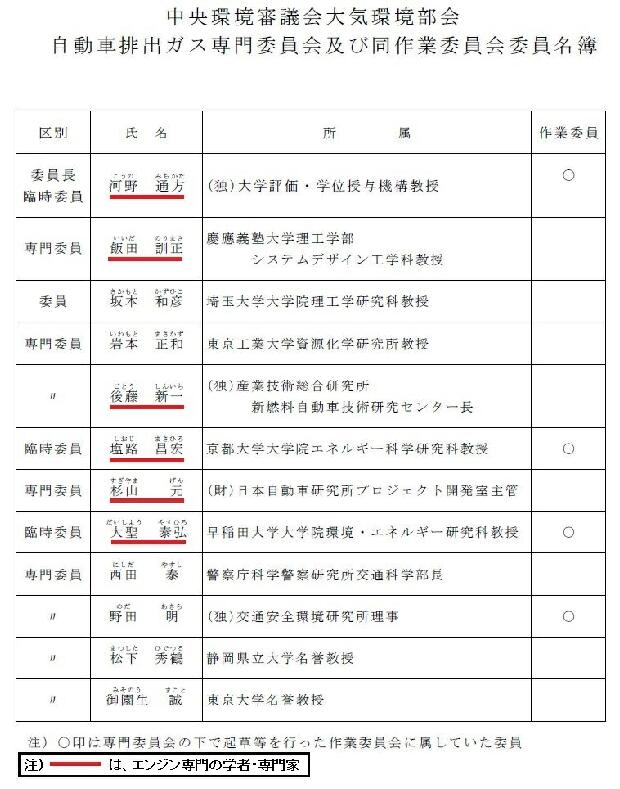

�R�DWHTC���[�h��JE�O�T���[�h��NOx�r�o�l���r�����i�Ɓj��ʌ��̌����Ƌ^��_

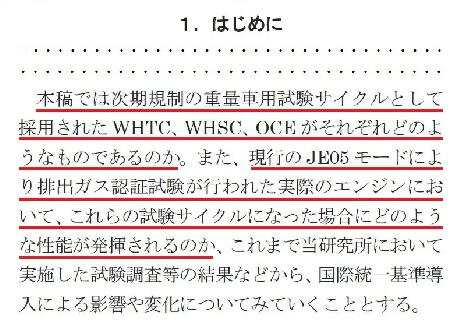

�@�@�i�Ɓj��ʈ��S����������2014�N11��5�`6���ɊJ�Â����u��ʈ��S���������t�H�[����2014�v�ɂ����āA���

���S���������E�������̈�̗�؉��ꎁ�A�R���������A�Έ� �f������ю����Ԋ�F�؍��ے��a�Z�p�x����

�̐��V�a�K���́A�u�����d�ʎԗp�����T�C�N���̊T�v�Ɣr�o�K�X���\�]���@�Ƃ��Ă̓����v(�o�T�Fhttp://www.ntsel.

go.jp/forum/2014files/1105_1130.pdf�j�Ƒ肷��_�������\���ꂽ�B���̊T�v�́A�ȉ��̕\�R�Ɏ������ʂ�ł���B

���S���������E�������̈�̗�؉��ꎁ�A�R���������A�Έ� �f������ю����Ԋ�F�؍��ے��a�Z�p�x����

�̐��V�a�K���́A�u�����d�ʎԗp�����T�C�N���̊T�v�Ɣr�o�K�X���\�]���@�Ƃ��Ă̓����v(�o�T�Fhttp://www.ntsel.

go.jp/forum/2014files/1105_1130.pdf�j�Ƒ肷��_�������\���ꂽ�B���̊T�v�́A�ȉ��̕\�R�Ɏ������ʂ�ł���B

1�D�u����̖��̂���т��̎�ɒc��

|

|||||||||||||||||||||||||

�Q�D���\�_���̑��

|

|||||||||||||||||||||||||

�R�D���\�_���̒���

|

|||||||||||||||||||||||||

�S�D�{�����̖ړI

�@��ʈ��S����������2014�N11��5�`6���ɊJ�Â����u��ʈ��S���������t�H�[�����v�Ŕ��\�́u�����d�ʎ�

�p�����T�C�N���̊T�v�Ɣr�o�K�X���\�]���@�Ƃ��Ă̓����v�Ƒ肷��_���ł́A�f�B�[�[���d�ʎԂ̔r�o�K�X���� �@�ɂ��āA�]����JE�O�T���[�h�i�z�b�g�X�^�[�g�̂݁j���玟���r�o�K�X�K���̗p�����WHTC���[�h�i�z�b�g�X�^�[�g �{�R�[���h�X�^�[�g�j�ɕύX�����ꍇ�̔r�o�K�X����l�ɋy�ڂ��e���ɂ��Ă̎������ʂ��Z�߂��Ă���B |

|||||||||||||||||||||||||

| �T�D �{�����ɂ�����NO���r�o�l�̔�r�����{���ꂽ�r�o�K�X�������[�h �� WHTC���[�h�i�����E����̉ߓn�����T�C�N���j

�@�@�@�E�z�b�g�X�^�[�g�i���G���W���g�@�����r�o�l�j

�@�@�@�E�R�[���h�X�^�[�g�i���G���W����Ԏ����r�o�l�j�j

�@�@�@�E�R���o�C���h�i�z�b�g�X�^�[�g���W�U���ƃR�[���h�X�^�[�g���P�S���Ƃ̏d�ݕt���������r�o�l�j

�� JE�O�T���[�h

�@�@�@�E�z�b�g�X�^�[�g�i���G���W���g�@�����r�o�l�j

�� WHSC���[�h�i�����E����̒�펎���T�C�N���j

|

|||||||||||||||||||||||||

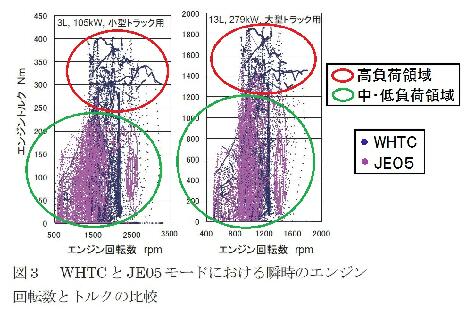

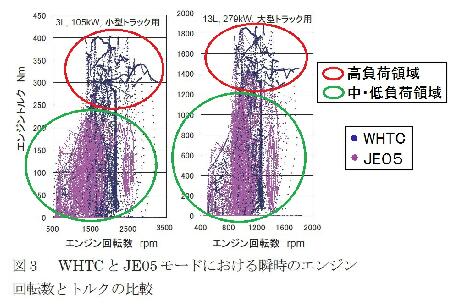

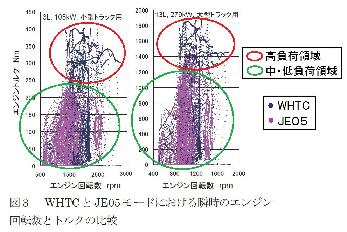

| �U�D�r�o�K�X�����ɂ�����G���W���^�]���ׂ̏� �@���}�Ɏ������悤�ɁAWHTC���[�h�́AJE�O�T���[�h���������ׂ̗̈�̔r�o�K�X���v�����鎎���@�ł��邱�� �������ł���B �� JE�O�T���[�h���G���W���́A���E�ᕉ�ׂ̗̈��Ɍ��肵���^�]�i���}���Z�̗̈�j �� WHTC���[�h���G���W���́A���E�ᕉ�ׁ{�������̑S�̈�ʼn^�]�i���}���Z�{�Z�̗̈�j

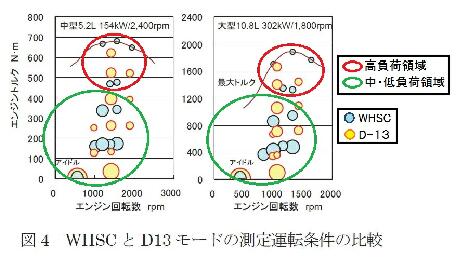

�i�Q�j WHSC���[�h�ɂ���

���}�Ɏ������悤�ɁAWH�rC���[�h�́A�v�r�s�b���[�h�Ɠ��l�ɁA�G���W���̑S���ׂ̗̈�̔r�o�K�X���v�����鎎

���@�ł��邱�Ƃ������ł���B �� WHTC���[�h���G���W���́A���E�ᕉ�ׁ{�������̑S�̈�ʼn^�]�i���}���Z�{�Z�̗̈�j

|

|||||||||||||||||||||||||

| �V�D �r�o�K�X�������[�h�̔�r�����ɋ������ꂽ�f�B�[�[���G���W���@ �@�r�o�K�X�������[�h�̔�r�����ɋ������ꂽ�f�B�[�[���G���W���́A�ȉ��̒ʂ�ł���B �@�@�� �ύڗ��P�Q�`14�g���p�̃G���W�� �F �G���W��A �� �G���W��B �@�@�� �ύڗ��V�`�P�O�g���p�ƘH���o�X�p�G���W�� �F �G���W��C

|

|||||||||||||||||||||||||

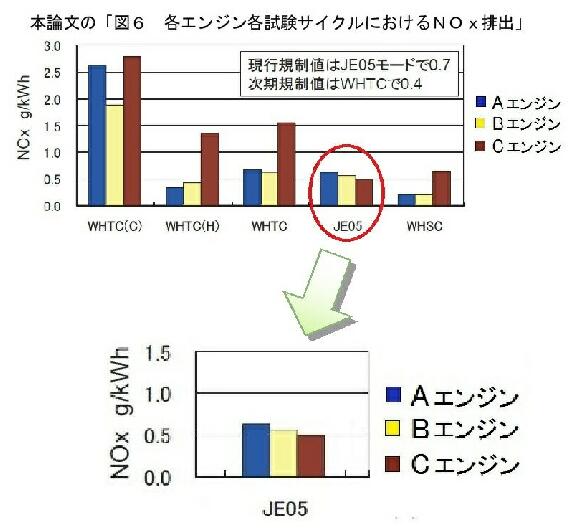

�W�D�`�A�a�A�b�G���W����p����WHTC�AWHSC��JE�O�T���[�h�Ƃ�NO���r�o�̔�r��������

�@���L�Ɏ������u�R�D�Q�@WHTC�AWHSC��JE�O�T���[�h�̔�r�v�̍��ł́AWHTC���[�h�i�z�b�g�X�^�[�g�{�R�[���h�X�^�[

�g�j�ɕύX�����ꍇ�̔r�o�K�X����̎������ʂɂ��āA�i�Ɓj��ʌ��̗����E�������Z�߂��Ă���B�����ŕM�� �����ɒ��ڂ�����e�́A�u�L�qA�v����сu�u�L�qA�v�ł���B

|

|||||||||||||||||||||||||

| �X�D�`�A�a�A�b�G���W����p�����i�d�O�T���[�h�����ɂ�����NO���r�o�l �@�{�_���ł́A�ȉ��̒ʂ�A�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W����p����JE�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ���ē���ꂽ NO���r�o�l��������Ă���B

�@�{�_�����d�ʎԗp�����T�C�N���Ɣr�o�K�X���\�]���ɋ������ꂽ�`�A�a�A�b�̂R��̃G���W���́A���ɂ��ƁA

�i�Ɓj��ʈ��S�����������`�A�a�A�b�̋����G���W����JE�O�T���[�h�r�o�K�X���������{�������ʁANO���r�o�l�� 0.5�`0.6 ��/��W���ł������Ƃ̂��Ƃł���B����́A�|�X�g�V�����K���i��NO���F0.7 ��/��W���j�ɓK����NO���r�o�l�ł� ��B�Ƃ���ŁA����JE�O�T���[�h�ł́A�ȉ��Ɏ������悤�����E�ᕉ�ח̈��i���L��JE�O�T��WHTC�̃G���W���^�]�̕� �ח̈��}���Z�̗̈�j�ŃG���W���^�]����̂̎����@�ł���B�������߁A������`�A�a�A�b�̂R��̑S�Ă̋����G�� �W���́A�|�X�g�V�����K���ɓK�������邽�߂ɁA�G���W���̒��E�ᕉ�ח̈�ɂ����ẮA�A�fSCR�G�}�ɂ��NO�� �Ҍ��@�\���\���ɔ����ł���悤�ɐ��䂳��Ă�����̂Ɛ��������B

|

|||||||||||||||||||||||||

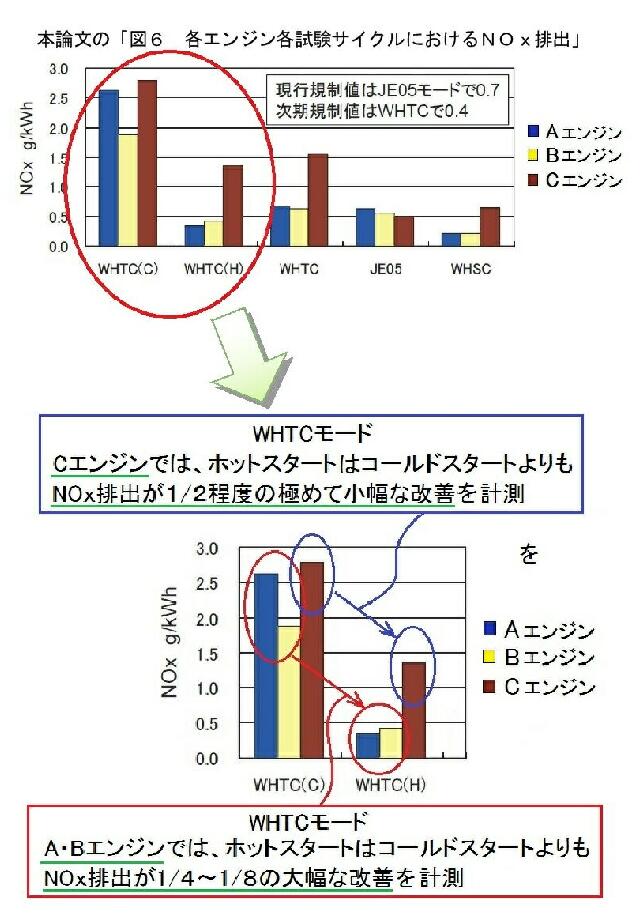

| �P�O�D�`�A�a�A�b�G���W����p����WHTC���[�h�ƂvHSC���[�h�Ƃ�NO���r�o�l�̔�r �@�{�_���ł́A�ȉ��̒ʂ�A�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W����p����WHTC�iC�j���[�h�i�����E����̉ߓn�����T�C

�N���̃R�[���h�X�^�[�g�j��WHTC�iH�j���[�h�i�����E����̉ߓn�����T�C�N���̃z�b�g�X�^�[�g�j�̔r�o�K�X�����ɂ� ���ē���ꂽNO���r�o�l��������Ă���B

�@�{�_���ɂ��ƁA�i�Ɓj��ʈ��S�������������{�����`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W����p����WHTC�iC�j���[�h

��WHTC�iH�j���[�h�̔r�o�K�X�����ł́ANO���r�o�l�ɂ��ẮA�ȉ��̌��ʂƂȂ����Ƃ̂��Ƃł���B

�K�X�㏈�����u�Ƃ��āA�A�fSCR�G�}���u��DPF�i�����q���ߏW���u�j���̗p����Ă���B���̂��߁A�`�A�a�A �b�̂R��̋����G���W���́A����̔r�o�K�X�ጸ�Z�p���̗p�����g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ł���Ɖ]����B�� �̂悤�ȓ���̔r�o�K�X�ጸ�Z�p�𓋍ڂ����̗p�����R��̋����G���W���ł���Ȃ���A�`�G���W����WHTC�z�b�g �X�^�[�g��NO���r�o�l��0.33 ��/��W���ł���AB�G���W����WHTC�z�b�g�X�^�[�g��NO���r�o�l��0.45 ��/��W���ł���� �ɑ��AC�G���W����WHTC�z�b�g�X�^�[�g��NO���r�o�l��1.35 ��/��W���Ƃ̋ɂ߂č����������ʂɂȂ��Ă���B�� ��A�r�C�K�X���x��㏈�����u�̐G�}���x�������ƂȂ�z�b�g�X�^�[�g��WHTC�iH)�̔r�o�K�X�����@�ł���Ȃ� ��AC�G���W����WHTC�z�b�g�X�^�[�g��NO���r�o�l�����́A�����`�AB�G���W���ɔ�ׂ�3.5�{���ُ̈�ɑ��� ��NO���r�o�l�𑪒肵�Ă����̂ł���B �@����A�O�q���u�X�D�`�A�a�A�b�G���W����p�����i�d�O�T���[�h�����ɂ�����NO���r�o�l�v�̍����u��P�̋Z�p���v�� �������悤�ɁA�r�C�K�X���x��㏈�����u�̐G�}���x�������ƂȂ�z�b�g�X�^�[�g�̔r�o�K�X�����@�ł����i�d�O�T ���[�h�ɂ������`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W����NO���r�o�l�́A0.5�`0.6 ��/��W���̗��������x���ł������Ƃ̂��� ���B�����āA�������`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W�����A������|�X�g�V�����K���i��NO���F0.7 ��/��W���j�ɓK������ ���邱�Ƃ��m�F���ꂽ�̂ł���B����́A�z�b�g�X�^�[�g���i�d�O�T���[�h���G���W���^�]�̈�ł���G���W���� ���E�ᕉ�ח̈��i���}���Z�̗̈�j�ɂ����āA�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W���́A�A�fSCR�G�}�ɂ��NO�� �팸��}�邽�߂́u�K�ȔA�f���̋����v�����m���Ɏ��{�����G���W�����䂪�s���Ă���Ɛ��������B ���̂��߁A�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W���́A�z�b�g�X�^�[�g���i�d�O�T���[�h�ɂ����ẮA�A�fSCR�G�}���K �ɐ��䂳��ANO���Ҍ��@�\���\���ɔ������ꂽ���ʂƍl�������B �@�������A�z�b�g�X�^�[�g��WHTC�iC)�̔r�o�K�X�����̃G���W���^�]�����ẮA�`�G���W���ł��z�b�g�X�^�[�g��WHTC �iH)��NO���r�o�l��0.33 ��/��W���܂ō팸����AB�G���W���ł��z�b�g�X�^�[�g��WHTC�iH)��NO���r�o�l��0.45 ��/��W ���܂ō팸����Ă��邪�AC�G���W���ł̓z�b�g�X�^�[�g��NO���r�o�l�́A1.35 ��/��W���̍���NO���r�o�ƂȂ��Ă���� �ł���B����́AWHTC���[�h�́A���E�ᕉ�ׁ{�����ׂ̑S�̈�i���L��JE�O�T��WHTC�̃G���W���^�]�̕��ח̈� �}���Z�{�Z�̗̈�j�ŃG���W���̉^�]���s����r�o�K�X�����@�ł��邽�߁A�G���W�������ׂ̗̈�i���L��JE �O�T��WHTC�̃G���W���^�]�̕��ח̈��}���Z�̗̈�j�ɂ������A�fSCR�G�}�̓K�Ȑ��䂳��Ă�G���W���ł� �邩�ۂ����Ȃ��ł��`�G���W����B�G���W�����z�b�g�X�^�[�g��WHTC�iH)�̔r�o�K�X�����^�]�̗L���ɂ���āA�z�b�g �X�^�[�g��WHTC�iH)��NO���r�o�l�̗ǔہi��NO���r�o�ʂ̑����j�����肳���ƍl������B

�́A�ȉ��̒ʂ�ƍl������B

|

|||||||||||||||||||||||||

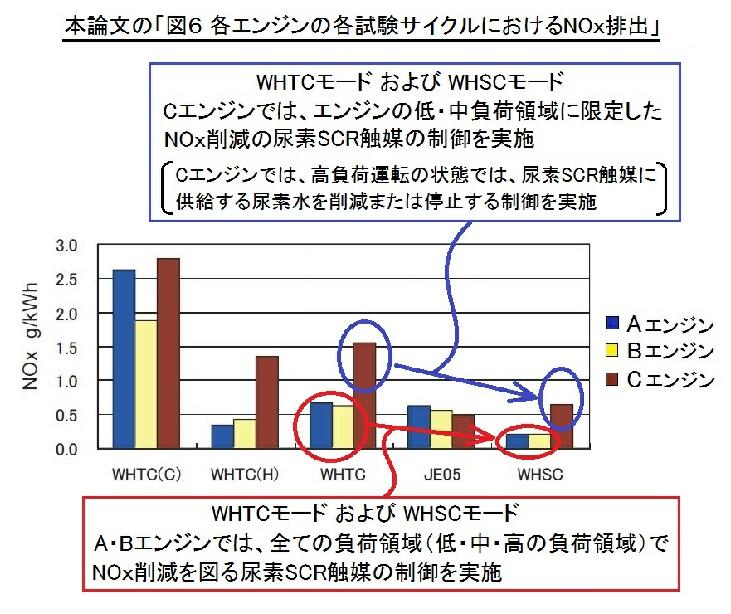

| �P�P�D�`�A�a�A�b�G���W����p����WHTC���[�h�ƂvHSC���[�h�Ƃ�NO���r�o�l�̔�r �{�_���ł́A�ȉ��̒ʂ�A�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W����p����WHTC���[�h��WHSC���[�h�̔r�o�K�X�����ɂ�

���ē���ꂽNO���r�o�l��������Ă���B

�{�_���ɂ��ƁA�i�Ɓj��ʈ��S�������������{�����`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W����p����WHTC���[�h�Ƃv

HSC���[�h�̔r�o�K�X�����ł́ANO���r�o�l�ɂ��ẮA�ȉ��̌��ʂƂȂ����Ƃ̂��Ƃł���B

�K�X�㏈�����u�Ƃ��āA�A�fSCR�G�}���u��DPF�i�����q���ߏW���u�j���̗p����Ă���B���̂��߁A�`�A�a�A �b�̂R��̋����G���W���́A����̔r�o�K�X�ጸ�Z�p���̗p�����g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ł���Ɖ]����B�� �̂悤�ȓ���̔r�o�K�X�ጸ�Z�p�𓋍ڂ����̗p�����R��̋����G���W���ł���Ȃ���AWHTC���[�h�̔r�o�K�X �����ł́AC�G���W����NO���r�o�́A�`�G���W���Ƃa�G���W�����Q�{���x�̑�����NO���r�o�������Ă���B���� �āA�vHSC���[�h�ł́AC�G���W����NO���r�o�́A�`�G���W���Ƃa�G���W�̂R�{���x�̑�����NO����r�o������ �Ă���B���̂��Ƃ́AWHTC���[�h�ƂvHSC���[�h�̔r�o�K�X�����ł́A�`�G���W���Ƃa�G���W���ɔ�r����C �G���W�����A�fSCR�G�}���u��NO���팸�̋@�\���\���ɔ����ł��Ă��Ȃ��Ɛ��������B

�[�h�͋��ɃG���W���̒�E���E�����ׂ̑S�Ă̕��ח̈�ł̔r�o�K�X�̑��肪���{����鎎���@�ł���B�������� �āA��E���E�����ׂ̑S�Ă̕��ח̈�ŔA�fSCR�G�}���u���ő��NO���팸�̋@�\������悤�ɐ��䂵���G ���W���̏ꍇ�ɂ́AWHTC�ƂvHSC���[�h�ł�NO���r�o�l���\���ɍ팸���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�Ƃ��낪�A��E���� �ׂɌ��肵���G���W�����ח̈�ŔA�fSCR�G�}���u��NO���팸�̋@�\�������邪�A�G���W���̍����ח̈�� �A�f���̏���}����ړI�Ƃ��ĔA�fSCR�G�}���u��NO���팸�̋@�\��}���܂��͒�~�����邷��悤�ɐ��䂵�� �G���W���̏ꍇ�ɂ́AWHTC�ƂvHSC���[�h�ł̍���NO���r�o�l���������ƂɂȂ�B �@���̂悤�ɁA�A�f���̐ߖ��_���Ē�E�����ׂɌ��肵���G���W�����ח̈�ŔA�fSCR�G�}���u��NO���� ���̋@�\���ő�ɔ���������悤�ɐ��䂵���G���W���́AWHTC�ƂvHSC���[�h�̂悤�ȃG���W���̒�E���E �����ׂ̑S�Ă̕��ח̈�ł̔r�o�K�X�̑��肪���{����鎎���@�ɂ����ẮA���R�Ȃ��獂��NO���r�o �l���������ƂɂȂ�B�܂�A�G���W���̒�E���E�����ׂ̑S�Ă̕��ח̈�Ŕr�o�K�X�v�������{����WHTC �ƂvHSC���[�h�ł́A�G���W���̍����ח̈�ŔA�f���̏���}����ړI�Ƃ��ĔA�fSCR�G�}���u��NO���팸�� �@�\��}���܂��͒�~�����鐧����̗p�����G���W���͍���NO���r�o�l�������ƍl������B �@�����āA�{�_���́i�Ɓj��ʈ��S�������������{�����`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W����p����WHTC���[�h�Ƃv HSC���[�h�̔r�o�K�X������NO���r�o�l������ƁA�O�q�̂悤�ɁAWHTC���[�h�ƂvHSC���[�h�̔r�o�K�X������ �́AC�G���W����NO���r�o�́A�`�G���W���Ƃa�G���W�����Q�`�R�{���x�̑�����NO���r�o�������Ă���B���̂悤�ɁA�G ���W���̒�E���E�����ׂ̑S�Ă̕��ח̈�ł̔r�o�K�X�̑��肪���{�����WHTC�ƂvHSC���[�h�ɂ�����C�G�� �W����NO���r�o���`�G���W���Ƃa�G���W�����Q�`�R�{���x�̑�����NO���r�o�������Ă��邱�Ƃ́AC�G���W�����A�f�� �̐ߖ��_���ăG���W�������ׂŔA�fSCR�G�}���u�́u��~�v�܂��́uNO���팸�@�\�̒ቺ�v�����鐧������{�� �Ă�����̂Ɛ��������B����ɑ��A�`�G���W���Ƃa�G���W���́A��E���E�����ׂ̑S�Ă̕��ח̈�ŔA�fSCR�G�} ���u���ő��NO���팸�̋@�\�����鐧����̗p���Ă��邽�߁A��E���E�����ׂ̑S�Ă̕��ח̈�ł̔r�o�K �X�̑��肪���{�����WHTC�ƂvHSC���[�h�ɂ����Ă��ႢNO���r�o�l�������Ă�����̂Ɛ��������B �@���݂ɁA�O�q�́u�X�D�`�A�a�A�b�G���W����p�����i�d�O�T���[�h�����ɂ�����NO���r�o�l�v�̍��Ɏ������悤�ɁA�G�� �W���̒��E�ᕉ�ח̈��i��L��JE�O�T��WHTC�̃G���W���^�]�̈����Z�̗̈�j�̔r�o�K�X��������{����JE�O�T�� �[�h�ɂ����ẮA�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W���́A����̃G���W������������NO���r�o�K�X�l�������Ă���B���� �悤�ɁA�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W���́A�i�d�O�T���[�h�����ł͗������̒ႢNO���r�o�K�X�l�������Ă��邱�Ƃ� ��A����̋����G���W���ɂ����Ă��A�G���W���̒��E�ᕉ�ח̈��i��L��JE�O�T��WHTC�̃G���W���^�]�̈����Z�� �̈�j�ł��A�fSCR�G�}�ɂ��NO���팸��}�邽�߂́u�K�ȔA�f���̋����v�����m���Ɏ��{���鐧�䂪�s��� �Ă���Ɛ��������B ���̂悤�ɁA�ɂ��r�o�K�X�����ɂ����āA�G���W���̒��E�ᕉ�ח̈��i��L��JE�O�T��WHTC�̃G���W���^�]�̈� ���Z�̗̈�j�ł̔r�o�K�X��������{�����i�d�O�T���[�h�ł́A�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W����NOx�r�o�l������ �����x���ł���B�������A�G���W���̒�E���E�����ח̈��i��L��JE�O�T��WHTC�̃G���W���^�]�̈����Z�{�Z�̗� ��j�̑S�Ă̕��ח̈�ł̔r�o�K�X��������{����WHTC�ƂvHSC���[�h�ł́A�b�G���W������������NOx�r�o�l �������Ă���̂ł���B���̂��Ƃ��画�������`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W���̔A�fSCR�G�}���u�ɂ�����NO���� ���̐���̌`�Ԃ́A�ȉ��Ɏ������Ɣ��f����̂��Ó��ƍl������B

���G���W���̂�p�����{�_���̔r�o�K�X�������ʂ���A�`�G���W���Ƃa�G���W���́AWHTC���[�h�ƂvHSC���[�h�� �r�o�K�X�����ł͒�E���E�����ׂ̑S�ẴG���W�����ח̈�ŔA�fSCR�G�}���u���ő��NO���팸�̋@�\�� �����鐧����̗p���Ă���Ɛ��������B�������A�b�G���W���́A�G���W���^�]���ח̈�i����E�����ׁj�ł͔A�f SCR�G�}������ɍ쓮����NO���팸�ł��邪�A�G���W���������ׂł͔A�fSCR�G�}����~�܂���NO���팸�@�\�� �}�����鐧����̗p���Ă��錩��̑Ó��ł���B �@

|

�R�|�Q�D�s�̋֎~�̒E�@�E��@����̋����G���W���Ŕr�o�K�X�������[�h��]���������ט_��

�@�O�q�̂R�|�Q�D���ɂ́A�i�Ɓj��ʈ��S����������2014�N11��5�`6���ɊJ�Â����u��ʈ��S���������t�H�[����

2014�v�ɂ����āA��ʈ��S���������E�������̈�̗�؉��ꎁ�A�R���������A�Έ� �f������ю����Ԋ�F��

���ے��a�Z�p�x�����̐��V�a�K���́A�u�����d�ʎԗp�����T�C�N���̊T�v�Ɣr�o�K�X���\�]���@�Ƃ��Ă̓����v�Ƒ�

����_���̋L�q���e�ɂ��Ă̌��������A���̌��ʁA���炩�ƂȂ������ۂ́A�ȉ��̒ʂ�ł���B

2014�v�ɂ����āA��ʈ��S���������E�������̈�̗�؉��ꎁ�A�R���������A�Έ� �f������ю����Ԋ�F��

���ے��a�Z�p�x�����̐��V�a�K���́A�u�����d�ʎԗp�����T�C�N���̊T�v�Ɣr�o�K�X���\�]���@�Ƃ��Ă̓����v�Ƒ�

����_���̋L�q���e�ɂ��Ă̌��������A���̌��ʁA���炩�ƂȂ������ۂ́A�ȉ��̒ʂ�ł���B

�� JE�O�T���[�h�̔r�o�K�X�����ɂ�蔻���������ۂ́A�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W�����G���W���̒��E�ᕉ���̈��i��JE�O�T�̃G���W���^�]���Z�������̈�j�ɂ����āA�A�fSCR�G�}�ɂ��NO���팸��}�邽�߂́u�K���ȔA�f���̋����v�����m���Ɏ��{�����G���W�����䂪�s���Ă����Ɛ�������邱�Ƃł���B����ɂ��A�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W���́A2009�N�̃f�B�[�[���d�ʎԔr�o�K�X�K����NO����0.7 ��/kW���ɓK�����A�s�̂���Ă����Ƃ̂��Ƃł���B

�� WHTC�iC�j�i���R�[���h�X�^�[�g�j�AWHTC�iH�j�i���z�b�g�X�^�[�g�j�AWHTC�A�vHSC�̊e���[�h�̔r�o�K�X�����ɂ����Ĕ����������ۂ́A�`�A�a�̂Q��̋����G���W�����G���W�������E�ᕉ�ׁ{�����ׂ̑S�̈��i��JE�O�T�AWHTC�A�vHSC�̃G���W���^�]���Z�{�Z�������̈�j�ɂ����āA�A�fSCR�G�}�ɂ��NO���팸��}�邽�߂��u�K�ȔA�f���̋����v�����m���Ɏ��{����Ă������AC�G���W���́A�A�fSCR�G�}�̓K�Ȑ��䂪�G���W�������E�ᕉ�ׂ̗̈�i��L��JE�O�T��WHTC�̃G���W���^�]�̕��ח̈��}���Z�̗̈�j�Ɍ��肵�����{����Ă������������邱�Ƃł���B

�� WHTC�iC�j�i���R�[���h�X�^�[�g�j�AWHTC�iH�j�i���z�b�g�X�^�[�g�j�AWHTC�A�vHSC�̊e���[�h�̔r�o�K�X�����ɂ����Ĕ����������ۂ́A�����āAC�G���W���́A�A�f���̏���ߖ̂��߂ɁA�G���W���������ׂ̗̈�i��JE�O�T�AWHTC�vHSC�̊e���[�h���G���W���^�]�ɂ������Z�������̈�j�ł́A�A�fSCR�G�}�̒�~���̐��䂪���{�����Ă���Ɛ�������邱�Ƃł���B�܂�AC�G���W���́A�G���W���������ׂ̗̈��i��JE�O�T�AWHTC�A�vHSC�̃G���W���^�]���Z�������̈�j�ł́A�A�f���̋������~�܂��͍팸���A�A�fSCR�G�}��NO���̊Ҍ��ɂ��r�C�K�X�@�\���Ӑ}�I�ɒ��~�܂��͒ቺ���鐧�䂪�̗p����Ă����Ɛ��������B����́AC�G���W�����ڂ����g���b�N�E�o�X�����[�U����̔A�f���̏���ʑ���ɂ��s�������O�ɉ�����邱�Ƃ��ő�̖ړI�Ɛ��@�����B

|

|

|

�}���̔r�o�K�X�팸���u�̒�~���̎�i�E���@��p���Ĕr�o�K�X�팸�̋@�\��啝�ɒቺ�����鐧����̗p�����G

���W���́A�u�r�o�K�X����̖������v�i���f�t�B�[�g�X�g���e�W�[�A�f�t�B�[�g�f�o�C�X�A�T�C�N���r�[�e�B���O�j�Ə̂��ČÂ�

����E�@�s�ׂ̃G���W���ƌ��Ȃ���Ă����B�����āA����܂Łu�r�o�K�X����̖������v�̐�����̗p�����G���W���Ƃ�

�Ă̍������������ꍇ�ɂ́A���y��ʏȂ́u�r�o�K�X����̖������v�̒E�@�E��@�s�ׂƌ��Ȃ��A����܂ł���������

���̋֎~�Ɖ��P�̎w�������Ă����o�܂�����B���̂悤�ȁu�r�o�K�X����̖������v�̒E�@�E��@�s�ׂ́A�ŋ߂ł��C

���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��́u�P�P�|�V�D��@�s�ׂ̃V�X�e������ŔR������}���Ă����g���b�N

���[�J�̔R����P�̍����v�̍��Ɏ����������U�����Ԃ̗Ⴊ����B

�@�|���R�c���Z�p���̕M�҂̋L���ł́A���y��ʏȂ��f�B�[�[���G���W���́u�r�o�K�X����̖������v�̒E�@�E��@

�s�ׂ̒��~�E���P���w�������̂́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����˃|���v�̓d�q�^�C�}�[���̗p����n

�߂��Q�T�N���x���̂ł͂Ȃ����ƋL�����Ă���B����́A���{�̂P�R���[�h�̔r�o�K�X�����@�ł͔r�o�K�X���莎����

�A�C�h���^�]��̈�莞�Ԍ�ɏI�����邱�Ƃɒ��ڂ�������g���b�N���[�J���A��^�g���b�N�ɓ��ڂ̃G���W���ɃA�C�h

���^�]��̈�莞�Ԃ̌o�ߌ��NO���팸�̂��߂̐���ł���R�����ˎ����̒x���𒆎~���A�R�����ˎ�����啝

�ɐi�p�����ĔR������}��E�@�E��@�̓d�q������̗p�������Ƃł���B���̌��ʁA���̑�^�g���b�N�́A�����̔r

�o�K�X�K���ɓK�����Ă���ɂ�������炸�A���ۂ̎s��̑��s�ł́A������NO���̐��ꗬ�����������̂ł���B

�����A����ɂ��ẮA���̌�A���y��ʏȁi�������̉^�A�ȁj�́A�f�B�[�[���G���W���́u�r�o�K�X����̖������v��

���āu�r�o�K�X����̖������v�Ƃ��đ傫����莋���A���̃g���b�N���[�J�Ɂu�r�o�K�X����̖������v�̒��~���w����

���悤�ȋL��������B���̌�A���y��ʏȂ́A���R�Ȃ���A�u�r�o�K�X����̖������v�ɑ��Ă͌������ڂ����点�Ă�

�锤�Ǝv���Ă����B

�@�Ƃ��낪���������ƂɁA�i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�����\�����u�����d�ʎԗp�����T�C�N���̔r�o�K�X

���\�̕]���v���_���ȓ��e���ڍׂɌ�������ƁA���̗�؉��ꎁ�̌����Ɏg��ꂽ�R��̋����G���W���̒���C�G

���W���́A�G���W���������ׂ̗̈�i��JE�O�T�AWHTC�A�vHSC�̃G���W���^�]���Z�������̈�j�ł́A�A�f��

�̋������~�܂��͍팸���A�A�fSCR�G�}��NO���̊Ҍ��ɂ��r�C�K�X�@�\���Ӑ}�I�ɒ��~�܂��͒�

���������u�r�o�K�X����̖������v�̐�����̗p���Ă���Ɛ��������̂ł���B

���\�̕]���v���_���ȓ��e���ڍׂɌ�������ƁA���̗�؉��ꎁ�̌����Ɏg��ꂽ�R��̋����G���W���̒���C�G

���W���́A�G���W���������ׂ̗̈�i��JE�O�T�AWHTC�A�vHSC�̃G���W���^�]���Z�������̈�j�ł́A�A�f��

�̋������~�܂��͍팸���A�A�fSCR�G�}��NO���̊Ҍ��ɂ��r�C�K�X�@�\���Ӑ}�I�ɒ��~�܂��͒�

���������u�r�o�K�X����̖������v�̐�����̗p���Ă���Ɛ��������̂ł���B

�@�܂�A���y��ʏȂ������Ԃ̌^���F�莎�����s�������ԐR������������i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉���

�������\�����_���̌����Ɏg�p���ꂽC�G���W���́A�A�fSCR�G�}���G���W�������E�ᕉ�ׂ̗̈�i��L��JE�O�T�G��

�W���^�]�̕��ח̈��}���Z�̗̈�j�Ɍ��肵��NO�����팸����悤���K�ɍ쓮����悤�ɂȐ�����̗p���A2009�N

�̃f�B�[�[���d�ʎԔr�o�K�X�K����NO����0.7 ��/kW���ɓK�������Ă���悤�ł���B���̂��߁A�G���W���̍����^�]

���̔r�o�K�X�𑪒肷��JE�O�T�ȊO��WHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC�̔r�o�K�X�������[�h�ł��A�b�G���W���́AJE�O�T��

�[�h�̔r�o�K�X�����ɂ����ăG���W���^�]�����{����Ȃ������ׂŔA�fSCR�G�}����~���ɂ����NO���팸�@�\��

�啝�ɒቺ������u�r�o�K�X����̖������v�̐�����̗p���Ă��邽�߁A�ُ�ɍ���NO���r�o�l�����肳���ƍl��

����B���݂ɁA�R�[���h�X�^�[�g��WHTC�iC�j�́A�A�fSCR�G�}�̉��x���Ⴂ���߂ɔA�fSCR�G�}�ɂ��NO���팸��

�@�\�������ł��Ȃ����߁A�G���W������̔@���ɌW��炸�A����NO���r�o�l�����肳��邱�ƂɂȂ�ƍl������B

�������\�����_���̌����Ɏg�p���ꂽC�G���W���́A�A�fSCR�G�}���G���W�������E�ᕉ�ׂ̗̈�i��L��JE�O�T�G��

�W���^�]�̕��ח̈��}���Z�̗̈�j�Ɍ��肵��NO�����팸����悤���K�ɍ쓮����悤�ɂȐ�����̗p���A2009�N

�̃f�B�[�[���d�ʎԔr�o�K�X�K����NO����0.7 ��/kW���ɓK�������Ă���悤�ł���B���̂��߁A�G���W���̍����^�]

���̔r�o�K�X�𑪒肷��JE�O�T�ȊO��WHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC�̔r�o�K�X�������[�h�ł��A�b�G���W���́AJE�O�T��

�[�h�̔r�o�K�X�����ɂ����ăG���W���^�]�����{����Ȃ������ׂŔA�fSCR�G�}����~���ɂ����NO���팸�@�\��

�啝�ɒቺ������u�r�o�K�X����̖������v�̐�����̗p���Ă��邽�߁A�ُ�ɍ���NO���r�o�l�����肳���ƍl��

����B���݂ɁA�R�[���h�X�^�[�g��WHTC�iC�j�́A�A�fSCR�G�}�̉��x���Ⴂ���߂ɔA�fSCR�G�}�ɂ��NO���팸��

�@�\�������ł��Ȃ����߁A�G���W������̔@���ɌW��炸�A����NO���r�o�l�����肳��邱�ƂɂȂ�ƍl������B

�@�i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�́A���̂悤�ȁu�r�o�K�X����̖������v�̐�����̗p���Ă����b�G���W����

�܂ނR��̋����G���W�����g����WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�AJE�O�T�A�vHSC�̊e��r�o�K�X�������[�h�̔r�o�K

�X�̕]�����������{���A�����_�����\�����̂ł���B���̒���NO���r�o�Ɋւ��錋�ʂ��ȉ��Ɏ������uWHTC�iC�j�A

WHTC�iH�j�AWHTC�AJE�O�T�A�vHSC�̊e��r�o�K�X�������[�h�ɂ�����NO���r�o�i���}�U�j�v�ł���B

�܂ނR��̋����G���W�����g����WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�AJE�O�T�A�vHSC�̊e��r�o�K�X�������[�h�̔r�o�K

�X�̕]�����������{���A�����_�����\�����̂ł���B���̒���NO���r�o�Ɋւ��錋�ʂ��ȉ��Ɏ������uWHTC�iC�j�A

WHTC�iH�j�AWHTC�AJE�O�T�A�vHSC�̊e��r�o�K�X�������[�h�ɂ�����NO���r�o�i���}�U�j�v�ł���B

|

�@���́i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�̔��\�_�����e�����T�C�N����NO���r�o�̕]���i���}�U�j������ƁA

�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W���ɂ��Ă�WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC���[�h��NO���r�o�l�ɂ́A���炩��

�ُ�Ƃ��v����傫�ȃo���c�L�E�U�����ǂݎ���B����NO���r�o�l�̑傫�ȃo���c�L�E�U���̌����́AC�G���W�����G

���W���̒�E�����ׂ̗̈�Ɍ��肵���A�fSCR�G�}������ɍ쓮����NO���팸����@�\������Ă��邪�A�G���W����

�����ׂ̗̈�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\���Ȃ��悤�ɐ��䂵���u�r�o�K�X����̖������v�̐������

�p�����G���W���ł��邽�߂ƁA�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ͎v���Ďd�����Ȃ��̂ł���B�܂�AC�G���W���́A�G���W

���̍����ׂ̗̈��NO���팸�̋@�\����邽�߁A�G���W���̍����ח̈�ł�NO���r�o���܂߂đ��肷��WHTC�iC�j�A

WHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC���[�h�̔r�o�K�X�����ł́A����NO���r�o�l���v������邱�ƂɂȂ�B

�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W���ɂ��Ă�WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC���[�h��NO���r�o�l�ɂ́A���炩��

�ُ�Ƃ��v����傫�ȃo���c�L�E�U�����ǂݎ���B����NO���r�o�l�̑傫�ȃo���c�L�E�U���̌����́AC�G���W�����G

���W���̒�E�����ׂ̗̈�Ɍ��肵���A�fSCR�G�}������ɍ쓮����NO���팸����@�\������Ă��邪�A�G���W����

�����ׂ̗̈�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\���Ȃ��悤�ɐ��䂵���u�r�o�K�X����̖������v�̐������

�p�����G���W���ł��邽�߂ƁA�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ͎v���Ďd�����Ȃ��̂ł���B�܂�AC�G���W���́A�G���W

���̍����ׂ̗̈��NO���팸�̋@�\����邽�߁A�G���W���̍����ח̈�ł�NO���r�o���܂߂đ��肷��WHTC�iC�j�A

WHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC���[�h�̔r�o�K�X�����ł́A����NO���r�o�l���v������邱�ƂɂȂ�B

�@����ɑ��A�����ׂ̗̈�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\���Ȃ��悤�ɐ��䂷���u�r�o�K�X����̖���

���v�̕s���Ȑ�����̗p���Ă��Ȃ��`�G���W���Ƃa�G���W���́A�G���W���̍����ח̈�ł�NO���r�o���܂߂đ��肷��

WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC���[�h�̔r�o�K�X�����ł��A��ɃG���W�������ׂ̗̈�ł��A�fSCR�G�}NO��

�팸�̋@�\���쓮���邽�߁A�ႢNO���r�o�l�𑪒肳��Ă���̂ł���B

���v�̕s���Ȑ�����̗p���Ă��Ȃ��`�G���W���Ƃa�G���W���́A�G���W���̍����ח̈�ł�NO���r�o���܂߂đ��肷��

WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC���[�h�̔r�o�K�X�����ł��A��ɃG���W�������ׂ̗̈�ł��A�fSCR�G�}NO��

�팸�̋@�\���쓮���邽�߁A�ႢNO���r�o�l�𑪒肳��Ă���̂ł���B

�@���̂悤�ɁA��L����؉��ꎁ�̔��\�_�����e�����T�C�N����NO���r�o�̕]���i���}�U�j�Ɏ����ꂽ�`�A�a�A�b�̂R��

�̋����G���W����NO���r�o�l���o���c�L�E�U���́A�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W���̒��ɁA�u�r�o�K�X����̖������v

�̒E�@�E��@�Ȑ����C�G���W�������ꍞ��ł��邽�߂ƍl������B�v����ɁA�r�o�K�X�㏈�����u�̏o�L�ڂȐ�

����s���u�r�o�K�X����̖������v�̐�����̗p�����E�@�E��@�ȃG���W���������G���W���ɕ��ꍞ�ꍇ�ɂ́A

WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�AJE�O�U�A�vHSC���[�h�������T�C�N����NO���r�o�̕]�������邱�Ƃ��s�\�ɂȂ�Ɖ]

�����Ƃł���B

�̋����G���W����NO���r�o�l���o���c�L�E�U���́A�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W���̒��ɁA�u�r�o�K�X����̖������v

�̒E�@�E��@�Ȑ����C�G���W�������ꍞ��ł��邽�߂ƍl������B�v����ɁA�r�o�K�X�㏈�����u�̏o�L�ڂȐ�

����s���u�r�o�K�X����̖������v�̐�����̗p�����E�@�E��@�ȃG���W���������G���W���ɕ��ꍞ�ꍇ�ɂ́A

WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�AJE�O�U�A�vHSC���[�h�������T�C�N����NO���r�o�̕]�������邱�Ƃ��s�\�ɂȂ�Ɖ]

�����Ƃł���B

�@�������A�i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�́A�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W���ɂ���NO���r�o�l�̑傫�ȃo

���c�L�E�U���ɂ��ẮA���̘_�]���s���Ă��Ȃ��̂ł���B�����āA���ُ̈�Ƃ�����������NO���r�o�l�̌����ȃo��

�c�L�E�U�������S�ɖ������āA���\�_�����e�����T�C�N����NO���r�o�̕]���i���}�U�j����A���L�̌��_�������ɓ���

�����Ă���̂ł���B

���c�L�E�U���ɂ��ẮA���̘_�]���s���Ă��Ȃ��̂ł���B�����āA���ُ̈�Ƃ�����������NO���r�o�l�̌����ȃo��

�c�L�E�U�������S�ɖ������āA���\�_�����e�����T�C�N����NO���r�o�̕]���i���}�U�j����A���L�̌��_�������ɓ���

�����Ă���̂ł���B

|

�@�i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�́A��L�����\�_�����e�����T�C�N���ɂ������傫�ȃo���c�L�E�U����NO

���r�o�̕]���i���}�U�j�������ɂ��āA�������R�c��E��\�����\�Ɏ����ꂽ�u�f�B�[�[���d�ʎԂɂ�����NO�����e��

�x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x��

�ł���v�Ƃ̓��\�ɂ��āA�u�T�ˑÓ��Ȑ����Ƃ������v�Ƃ̎咣���Ă���̂ł���B�����u�T�ˑÓ��Ȑ����Ƃ�����v��

�̏o�L�ڂƎv����咣���i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ���咘�҂߂�_���ɓ��X�ƋL�ڂ������@��

������ƁA�ȉ��̓�̗��R���l������B

���r�o�̕]���i���}�U�j�������ɂ��āA�������R�c��E��\�����\�Ɏ����ꂽ�u�f�B�[�[���d�ʎԂɂ�����NO�����e��

�x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x��

�ł���v�Ƃ̓��\�ɂ��āA�u�T�ˑÓ��Ȑ����Ƃ������v�Ƃ̎咣���Ă���̂ł���B�����u�T�ˑÓ��Ȑ����Ƃ�����v��

�̏o�L�ڂƎv����咣���i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ���咘�҂߂�_���ɓ��X�ƋL�ڂ������@��

������ƁA�ȉ��̓�̗��R���l������B

���R �@

�@�i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̐��Ƃ́A�u�e��̔r�o�K�X�����T�C�N����NO���r�o��

�]���i���}�U�j�v��C�G���W����NO���r�o�l�f�[�^�̌����ȃo���c�L�E�U���ɂ��āA�N�����ُ�Ƃ��l�����A�e��̔r

�o�K�X�����T�C�N����NO���r�o�̐��m�ȕ]���ɗL�p��NO���r�o�f�[�^�Ƃ̌����ł���B���̏ꍇ�A�����r�o�K�X����

���[�h��WHTC�ƌ��s��JE�O�T���[�h�ɂ��āA�u�e��̔r�o�K�X�����T�C�N����NO���r�o�̕]���i���}�U�j�v�Ɏ����ꂽ

�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W��NO���r�o�l�̕��ς��r���āAWHTC���[�h��NO���r�o�l�����sJE�O�T���[�h��NO���r

�o�����啝�ɑ����ƌ��_�������o���ꂽ�\��������B�������A���̌��_�́A��������C�G���W�����G���W���̍���

�ׂ̗̈�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\���Ȃ��悤�ɐ��䂵���u�r�o�K�X����̖������v�̒E�@�E��@��

�G���W���ł��邱�Ƃ������Ƃ�����؉��ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̐��Ƃ̋��s�ɂ���Ĉ����N�����ꂽ�����Ɩ��̊��S

�Ȏ��s�̌��ʂ̏ꍇ���l������B

�]���i���}�U�j�v��C�G���W����NO���r�o�l�f�[�^�̌����ȃo���c�L�E�U���ɂ��āA�N�����ُ�Ƃ��l�����A�e��̔r

�o�K�X�����T�C�N����NO���r�o�̐��m�ȕ]���ɗL�p��NO���r�o�f�[�^�Ƃ̌����ł���B���̏ꍇ�A�����r�o�K�X����

���[�h��WHTC�ƌ��s��JE�O�T���[�h�ɂ��āA�u�e��̔r�o�K�X�����T�C�N����NO���r�o�̕]���i���}�U�j�v�Ɏ����ꂽ

�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W��NO���r�o�l�̕��ς��r���āAWHTC���[�h��NO���r�o�l�����sJE�O�T���[�h��NO���r

�o�����啝�ɑ����ƌ��_�������o���ꂽ�\��������B�������A���̌��_�́A��������C�G���W�����G���W���̍���

�ׂ̗̈�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\���Ȃ��悤�ɐ��䂵���u�r�o�K�X����̖������v�̒E�@�E��@��

�G���W���ł��邱�Ƃ������Ƃ�����؉��ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̐��Ƃ̋��s�ɂ���Ĉ����N�����ꂽ�����Ɩ��̊��S

�Ȏ��s�̌��ʂ̏ꍇ���l������B

�@

���R �A

�@�i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̐��Ƃ́A�������R�c��E��\�����\�Ɏ����ꂽ�u�f

�B�[�[���d�ʎԂɂ�����NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23 ��/

kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v�Ƃ̓��\���m��E�^�����邽�߂̘_�����\����i���疽����ꂽ�\��

������B������\�����\�Ɏ����ꂽ�uNO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j���攪�����\��NO�������

�W�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����v�Ƃ�NO���r�o�����f�[�^�����o�����߁A�G���W���̍����ׂ̗̈�ł��A�f

SCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\���Ȃ��悤�ɐ��䂵���u�r�o�K�X����̖������v�̂��߂�WHTC���[�h��NO���r�o

�l�̍���C�G���W�����s�̃g���b�N�E�o�X�̎Ԏ�̒�����Ӑ}�I�ɑ{���o�����\��������B�����āA���̈�@�E�E�@��

C�G���W���������G���W���ɉ����邱�Ƃɂ���āA�i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̐���

�́AWHTC���[�h��NO���r�o�l�����sJE�O�T���[�h��NO���r�o�����啝�ɑ�������Ƃ̌��_����דI�������o���u�s

�����ǂ��v���s��ꂽ�ꍇ���l������B���̏ꍇ�A�i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̐��

�Ƃ́A���ƁE�l�ԂƂ��Ă̗ǐS���̂Ă邱�ƂɂȂ邪�A�T�����[�}���Ƃ��Ă̐����E�o������邽�߂̋�`�̑I���ł�

��ƍl������B

�B�[�[���d�ʎԂɂ�����NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23 ��/

kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v�Ƃ̓��\���m��E�^�����邽�߂̘_�����\����i���疽����ꂽ�\��

������B������\�����\�Ɏ����ꂽ�uNO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j���攪�����\��NO�������

�W�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����v�Ƃ�NO���r�o�����f�[�^�����o�����߁A�G���W���̍����ׂ̗̈�ł��A�f

SCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\���Ȃ��悤�ɐ��䂵���u�r�o�K�X����̖������v�̂��߂�WHTC���[�h��NO���r�o

�l�̍���C�G���W�����s�̃g���b�N�E�o�X�̎Ԏ�̒�����Ӑ}�I�ɑ{���o�����\��������B�����āA���̈�@�E�E�@��

C�G���W���������G���W���ɉ����邱�Ƃɂ���āA�i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̐���

�́AWHTC���[�h��NO���r�o�l�����sJE�O�T���[�h��NO���r�o�����啝�ɑ�������Ƃ̌��_����דI�������o���u�s

�����ǂ��v���s��ꂽ�ꍇ���l������B���̏ꍇ�A�i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̐��

�Ƃ́A���ƁE�l�ԂƂ��Ă̗ǐS���̂Ă邱�ƂɂȂ邪�A�T�����[�}���Ƃ��Ă̐����E�o������邽�߂̋�`�̑I���ł�

��ƍl������B

�@���̂悤�ɁA�������R�c��E��\�����\�Ɏ����ꂽ�u�f�B�[�[���d�ʎԂɂ�����NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��

/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł�

��v�Ƃ̓��\�ɂ��āA�u�T�ˑÓ��Ȑ����Ƃ�����v�Ƃ����i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ���咣�́A

�G���W���̍����ׂ̗̈�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\���Ȃ��悤�ɐ��䂵���u�r�o�K�X�����

�������v���̗p������@�E�E�@�����C�G���W���ɂ�����WHTC���[�h�ł̍���NO���r�o�l�������̂ƂȂ��Ă�

��͖̂��炩�ł����B�����Ƃ��A����C�G���W�����G���W���̍����ׂ̗̈�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@

�\���Ȃ��悤�ɐ��䂵���u�r�o�K�X����̖������v���̗p������@�E�E�@����̃G���W���Ƃ��������E���f�́A�P�Ȃ�|

���R�c���Z�p���̕M�҂̌�����Ό������m��Ȃ��B

/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł�

��v�Ƃ̓��\�ɂ��āA�u�T�ˑÓ��Ȑ����Ƃ�����v�Ƃ����i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ���咣�́A

�G���W���̍����ׂ̗̈�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\���Ȃ��悤�ɐ��䂵���u�r�o�K�X�����

�������v���̗p������@�E�E�@�����C�G���W���ɂ�����WHTC���[�h�ł̍���NO���r�o�l�������̂ƂȂ��Ă�

��͖̂��炩�ł����B�����Ƃ��A����C�G���W�����G���W���̍����ׂ̗̈�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@

�\���Ȃ��悤�ɐ��䂵���u�r�o�K�X����̖������v���̗p������@�E�E�@����̃G���W���Ƃ��������E���f�́A�P�Ȃ�|

���R�c���Z�p���̕M�҂̌�����Ό������m��Ȃ��B

�@�����ŁA���̘_���̎咘�҂́i�Ɓj��ʈ��S������������؉��ꎁ�́A����C�G���W�����G���W���̍����ׂ̗̈�

�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\���Ȃ��悤�ɐ��䂵���u�r�o�K�X����̖������v���̗p�̃G���W���ł͖�

���Ɩ��m�ɔے肳���̂ł���AC�G���W�����u�r�o�K�X����̖������v�̃G���W���Ŗ����؋��ƂȂ��`�A�a�A�b�̂R��

�̋����G���W����WHTC���[�h��JE�O�T���[�h�̃_�C�����[�V�����g���l����NO���r�o�̃`���[�g�������̕M�҂�E���[��

���Ă������肢�����������B�M�҂�����NO���r�o�̃`���[�g��q�������Ă��������AC�G���W�����u�r�o�K�X����̖�

�����v�̂̐�����̗p���Ă��Ȃ����Ƃ�[���ł���AC�G���W�����u�r�o�K�X����̖������v�̃G���W���Ƃ����M�҂�

�̂����ĖႦ�A�G���W���łȖ����؋��u�͂Ƃ��������E���f�́A�����E���f�͊��S�Ɍ���Ă������Ƃ̂Ȃ�B���̏ꍇ

�ɂ́A���̃y�[�W�̍폜�A�Ⴕ���͒����������ƍl���Ă���B

�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\���Ȃ��悤�ɐ��䂵���u�r�o�K�X����̖������v���̗p�̃G���W���ł͖�

���Ɩ��m�ɔے肳���̂ł���AC�G���W�����u�r�o�K�X����̖������v�̃G���W���Ŗ����؋��ƂȂ��`�A�a�A�b�̂R��

�̋����G���W����WHTC���[�h��JE�O�T���[�h�̃_�C�����[�V�����g���l����NO���r�o�̃`���[�g�������̕M�҂�E���[��

���Ă������肢�����������B�M�҂�����NO���r�o�̃`���[�g��q�������Ă��������AC�G���W�����u�r�o�K�X����̖�

�����v�̂̐�����̗p���Ă��Ȃ����Ƃ�[���ł���AC�G���W�����u�r�o�K�X����̖������v�̃G���W���Ƃ����M�҂�

�̂����ĖႦ�A�G���W���łȖ����؋��u�͂Ƃ��������E���f�́A�����E���f�͊��S�Ɍ���Ă������Ƃ̂Ȃ�B���̏ꍇ

�ɂ́A���̃y�[�W�̍폜�A�Ⴕ���͒����������ƍl���Ă���B

�@���������A�����d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC�ƌ��s��JE�O�T�̊e��r�o�K�X����

���[�h�r�o�K�X���\�]�����鎎�������ɂ����āA�G���W���̒�E�����ׂ̗̈�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸���\��

�ɋ@�\���Ȃ��u�r�o�K�X����̖������v�i���f�t�B�[�g�X�g���e�W�[�A�f�t�B�[�g�f�o�C�X�A�T�C�N���r�[�e�B���O�j���̗p��

���E�@�E��@�����C�G���W���������G���W���ɉ����邱�Ƃ́A�������]�����ʂ������Ȃ����Ƃ������ł���B�Ⴆ��

�����ƁA�y�b�g�{�g���̈������ɓŕ���a���ۂ����������ꍇ�́A���̈����������ނƒ��ł�a�C�ɂȂ邽�߁A�y�b�g

�{�g���̒��̐��́A�{���̈������Ƃ��Ẳ��l�������Ȃ�̂Ɠ����ł���B�Ƃ��낪�A���炩�̕��@��p���ēŕ���a

���ۂ������������́u�ŕ��̏v��a���ۂ̏��ہE�쏜�v�ɐ�������A�y�b�g�{�g���̒��̐��͍Ăш������Ƃ���

�̉��l�����܂��̂ł���B����Ɠ��l�ɁA�����d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC�ƌ�

�s��JE�O�T�̊e��r�o�K�X�������[�h�r�o�K�X���\�]���ɋ������ꂽ�`�A�a�A�b�̂R��̃G���W���̒������ꍞ����

����a���ۂɑ��������u�r�o�K�X����̖������v�̒E�@�E��@�Ȑ����C�G���W����NO���r�o�l�������E�폜����A

��L����؉��ꎁ�̔��\�_���́u�e�����T�C�N����NO���r�o�̕]���i���}�U�j�v��NO���r�o�l���L�p�Ȏ����f�[�^�Ƃ�

�Đ��������Ƃ��\�ƍl������B

���[�h�r�o�K�X���\�]�����鎎�������ɂ����āA�G���W���̒�E�����ׂ̗̈�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸���\��

�ɋ@�\���Ȃ��u�r�o�K�X����̖������v�i���f�t�B�[�g�X�g���e�W�[�A�f�t�B�[�g�f�o�C�X�A�T�C�N���r�[�e�B���O�j���̗p��

���E�@�E��@�����C�G���W���������G���W���ɉ����邱�Ƃ́A�������]�����ʂ������Ȃ����Ƃ������ł���B�Ⴆ��

�����ƁA�y�b�g�{�g���̈������ɓŕ���a���ۂ����������ꍇ�́A���̈����������ނƒ��ł�a�C�ɂȂ邽�߁A�y�b�g

�{�g���̒��̐��́A�{���̈������Ƃ��Ẳ��l�������Ȃ�̂Ɠ����ł���B�Ƃ��낪�A���炩�̕��@��p���ēŕ���a

���ۂ������������́u�ŕ��̏v��a���ۂ̏��ہE�쏜�v�ɐ�������A�y�b�g�{�g���̒��̐��͍Ăш������Ƃ���

�̉��l�����܂��̂ł���B����Ɠ��l�ɁA�����d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC�ƌ�

�s��JE�O�T�̊e��r�o�K�X�������[�h�r�o�K�X���\�]���ɋ������ꂽ�`�A�a�A�b�̂R��̃G���W���̒������ꍞ����

����a���ۂɑ��������u�r�o�K�X����̖������v�̒E�@�E��@�Ȑ����C�G���W����NO���r�o�l�������E�폜����A

��L����؉��ꎁ�̔��\�_���́u�e�����T�C�N����NO���r�o�̕]���i���}�U�j�v��NO���r�o�l���L�p�Ȏ����f�[�^�Ƃ�

�Đ��������Ƃ��\�ƍl������B

�@�����āA�������d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC�ƌ��s��JE�O�T�̊e��r�o�K�X����

���[�h���r�o�K�X���\�𐳊m�ɕ]�����邽�߂ɂ́A�u�r�o�K�X����̖������v�i���f�t�B�[�g�X�g���e�W�[�A�f�t�B�[�g�f

�o�C�X�A�T�C�N���r�[�e�B���O�j���̗p�����E�@�E��@�����C�G���W����NO���r�o�f�[�^���폜���邱�Ƃ��K�v�E�s��

���ł���B�����ŁA�i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�����\�����_���ɋL�ڂ��ꂽ�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W

���ɂ��WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�AJE�O�T�A�vHSC�̊e��r�o�K�X�������[�h�ɂ�����NO���r�o���ʁi���}�U�j��

��A�u�r�o�K�X����̖������v���̗p�����E�@�E��@�s�ׂ��b�G���W������NO���r�o�f�[�^�������폜�����C���}����

�L�Ɏ������B���̏C���}�ɂ���ď��߂Ď����d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC�ƌ��s

��JE�O�T�̊e��r�o�K�X�������[�h���r�o�K�X���\���������]���ł���ƍl������B

���[�h���r�o�K�X���\�𐳊m�ɕ]�����邽�߂ɂ́A�u�r�o�K�X����̖������v�i���f�t�B�[�g�X�g���e�W�[�A�f�t�B�[�g�f

�o�C�X�A�T�C�N���r�[�e�B���O�j���̗p�����E�@�E��@�����C�G���W����NO���r�o�f�[�^���폜���邱�Ƃ��K�v�E�s��

���ł���B�����ŁA�i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�����\�����_���ɋL�ڂ��ꂽ�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W

���ɂ��WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�AJE�O�T�A�vHSC�̊e��r�o�K�X�������[�h�ɂ�����NO���r�o���ʁi���}�U�j��

��A�u�r�o�K�X����̖������v���̗p�����E�@�E��@�s�ׂ��b�G���W������NO���r�o�f�[�^�������폜�����C���}����

�L�Ɏ������B���̏C���}�ɂ���ď��߂Ď����d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC�ƌ��s

��JE�O�T�̊e��r�o�K�X�������[�h���r�o�K�X���\���������]���ł���ƍl������B

|

�@�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W���̒�����A�G���W���̍����ׂ̗̈�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸���\���ɋ@�\����

���悤�ɐ��䂵���u�r�o�K�X����̖������v���̗p������@�E�E�@�����C�G���W���ُ̈��NO���r�o�f�[�^���폜��

�����Ƃɂ��A��L���u�e�펎���T�C�N����NO���r�o�̕]���i���}�U�j�v��NO���r�o�l�́A�ɂ߂ăo���c�L�E�U��������

�����Ƃ�����B����́A�e�펎���T�C�N���̐��m��NO���r�o�̕]���������s�����߂ɁA��@�E�E�@�����C�G���W����

�����G���W������r�����铖�R�̏��u���s���������ł���B���ׂ��A�u�r�o�K�X����̖������v���̗p������@�E�E�@

�����C�G���W���ɂ�����ُ��NO���r�o�l��r���������߂ƍl������B���́u�r�o�K�X����̖������v���̗p����

��@�E�E�@�����C�G���W����NO���r�o�l���폜����A�G���W����B�G���W�����u�e�펎���T�C�N����NO���r�o�̕]��

�i���}�U������ƁA�d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC���[�h�i���R�[���h�X�^�[�g�{�z�b�g�X�^�[�g�j��JE�O�T���[�h�i���z�b�g�X

�^�[�g�j��NO���r�o�l�́A�قړ���ł��邱�Ƃ����炩�ł���B���������āA�������R�c��E��\�����\�Ɏ����ꂽ

�u�f�B�[�[���d�ʎԂɂ�����NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23

��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v�Ƃ̓��\�̓��e�́A���S�Ɍ��ł���Ɛ��@�����B

���悤�ɐ��䂵���u�r�o�K�X����̖������v���̗p������@�E�E�@�����C�G���W���ُ̈��NO���r�o�f�[�^���폜��

�����Ƃɂ��A��L���u�e�펎���T�C�N����NO���r�o�̕]���i���}�U�j�v��NO���r�o�l�́A�ɂ߂ăo���c�L�E�U��������

�����Ƃ�����B����́A�e�펎���T�C�N���̐��m��NO���r�o�̕]���������s�����߂ɁA��@�E�E�@�����C�G���W����

�����G���W������r�����铖�R�̏��u���s���������ł���B���ׂ��A�u�r�o�K�X����̖������v���̗p������@�E�E�@

�����C�G���W���ɂ�����ُ��NO���r�o�l��r���������߂ƍl������B���́u�r�o�K�X����̖������v���̗p����

��@�E�E�@�����C�G���W����NO���r�o�l���폜����A�G���W����B�G���W�����u�e�펎���T�C�N����NO���r�o�̕]��

�i���}�U������ƁA�d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC���[�h�i���R�[���h�X�^�[�g�{�z�b�g�X�^�[�g�j��JE�O�T���[�h�i���z�b�g�X

�^�[�g�j��NO���r�o�l�́A�قړ���ł��邱�Ƃ����炩�ł���B���������āA�������R�c��E��\�����\�Ɏ����ꂽ

�u�f�B�[�[���d�ʎԂɂ�����NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23

��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v�Ƃ̓��\�̓��e�́A���S�Ɍ��ł���Ɛ��@�����B

�� �d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC���[�h�i���R�[���h�X�^�[�g�{�z�b�g�X�^�[�g�j��JE�O�T���[�h�i���z�b�g�X�^�[�g�j��NO���r�o�l�́A�قړ���ł��邱�Ƃ����������B

�� �������R�c��E��\�����\�Ɏ����ꂽ�u�f�B�[�[���d�ʎԂɂ�����NO�����e���x�ڕW�l�F0.4 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j�Ɠ����̃��x���ł���v���̓��\�̓��e�́A���S�Ɍ��ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B

�� �������R�c��E��\�����\�Ɋ�Â����f�B�[�[���d�ʎԂ�2016�NNOx�K����0.4g/kWh�i��WHTC���[�h�j�́A�攪�����\��NO������ڕW�F0.23 ��/kW���i��JE�O�T���[�h�j���s���Ɋɂ��������ׂ�NO���K���l�����@�����B

|

�@2014�N11��5�`6���ɊJ�Â��ꂽ�u��ʈ��S���������t�H�[����2014�v�ɂ����āA�i�Ɓj��ʈ��S���������̗�

�؉��ꎁ�����\�����u�������d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC�ƌ��s��JE�O�T�̊e��

�r�o�K�X�������[�h���r�o�K�X���\��]�����錤���v�̘_���̎������ʂ́A�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W���̒�����

�ꍞ�u�r�o�K�X�㏈�����u�i���A�fSCR�G�}�j������̖������v���̗p�����E�@�E��@�s�ׂ��b�G���W�����̎���

�f�[�^���܂܂�Ă��邽�߁A�e��r�o�K�X�������[�h���r�o�K�X���\�𐳊m�ɕ]�����邱�Ƃ�����ȏł������B��

���ŁA�u�r�o�K�X�㏈�����u�i���A�fSCR�G�}�j������̖������v���̗p�����E�@�E��@�s�ׂ��b�G���W�����̎����f

�[�^��r���������ʁA�`�A�a�̂R��̋����G���W���̎����f�[�^�ɂ��A�������d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC�iC�j�A

WHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC�ƌ��s��JE�O�T�̊e��r�o�K�X�������[�h���r�o�K�X���\�𐳊m�ɕ]�����邱�Ƃ��\��

�Ȃ����̂ł���B

�؉��ꎁ�����\�����u�������d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC�ƌ��s��JE�O�T�̊e��

�r�o�K�X�������[�h���r�o�K�X���\��]�����錤���v�̘_���̎������ʂ́A�`�A�a�A�b�̂R��̋����G���W���̒�����

�ꍞ�u�r�o�K�X�㏈�����u�i���A�fSCR�G�}�j������̖������v���̗p�����E�@�E��@�s�ׂ��b�G���W�����̎���

�f�[�^���܂܂�Ă��邽�߁A�e��r�o�K�X�������[�h���r�o�K�X���\�𐳊m�ɕ]�����邱�Ƃ�����ȏł������B��

���ŁA�u�r�o�K�X�㏈�����u�i���A�fSCR�G�}�j������̖������v���̗p�����E�@�E��@�s�ׂ��b�G���W�����̎����f

�[�^��r���������ʁA�`�A�a�̂R��̋����G���W���̎����f�[�^�ɂ��A�������d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC�iC�j�A

WHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC�ƌ��s��JE�O�T�̊e��r�o�K�X�������[�h���r�o�K�X���\�𐳊m�ɕ]�����邱�Ƃ��\��

�Ȃ����̂ł���B

�@����C�G���W���̎����f�[�^��r�����A�`�G���W���ƁA�a�G���W���̂R��̋����G���W�������f�[�^�ɂ��������

�d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC�ƌ��s��JE�O�T�̊e��r�o�K�X�������[�h��

�r�o�K�X���\�𐳊m�ȕ]���̌��ʁA�d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC���[�h�i���R�[���h�X�^�[�g�{�z�b�g�X�^�[

�g�j��JE�O�T���[�h�i���z�b�g�X�^�[�g�j��NO���r�o�l�́A�قړ���ł��邱�Ƃ������ꂽ�̂ł���B���̂��Ƃɂ�

���ẮA���̔��\�_���̎咘���ł���i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�͈٘_���������̂Ɛ��@�����B

�d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC�iC�j�AWHTC�iH�j�AWHTC�A�vHSC�ƌ��s��JE�O�T�̊e��r�o�K�X�������[�h��

�r�o�K�X���\�𐳊m�ȕ]���̌��ʁA�d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC���[�h�i���R�[���h�X�^�[�g�{�z�b�g�X�^�[

�g�j��JE�O�T���[�h�i���z�b�g�X�^�[�g�j��NO���r�o�l�́A�قړ���ł��邱�Ƃ������ꂽ�̂ł���B���̂��Ƃɂ�

���ẮA���̔��\�_���̎咘���ł���i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�͈٘_���������̂Ɛ��@�����B

�@���̂��߁A����A�i�Ɓj��ʈ��S���������̗�؉��ꎁ�́A����A�i�Ɓj��ʈ��S���������̃z�[���y�[�W�Ɍf

�ڂ��ꂽ�{�_���̓��e�̒����E�C�����s�����̂Ɛ��@�����B���̂悤�ɂ��Ȃ���A�i�Ɓj��ʈ��S����������

��؉��ꎁ�́A�u�r�o�K�X�㏈�����u�i���A�fSCR�G�}�j�̐���̖������v���̗p�����E�@�E��@�s�ׂ̂b�G

���W�����̎����f�[�^�������Ƃ��āA�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v

���攪�����\�̃f�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���j�iJE05 ���[�h�j�Ɓu�������x

���v�Ƃ̌�����Z�p�����A���{�̎����Ԃ̌^���F�莎����S�����鎩���ԐR������������i�Ɓj��ʈ��S��

���������̃z�[���y�[�W��ɁA������A���X�ƌf�ڂ������邱�ƂɂȂ�B���̏ꍇ�A���ʂ̐_�o�̎�����ł���

�A㵒p�S�ɂ����Ȃ܂�A�������j�̃��V���ɂ���悤�ȋC�����̂Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B�����Ƃ��A�i�Ɓj���

���S���������̗�؉��ꎁ�́A�b�G���W�����̎����f�[�^�����Ă��A���̂b�G���W�������u�r�o�K�X�㏈�����u�i��

�A�fSCR�G�}�j�̐���̖������v���̗p�����E�@�E��@�s�ׂ̃G���W���ł��邱�ƂɋC�t���Ă��Ȃ��̂ł���A���{

�̑�^�g���b�N��NO���K���̋����Ɋւ��A�����̂��߂ɋɂ߂ėL�v�ȋƖ��𐋍s���Ă���ƁA���Ȗ����Ɋׂ��Ă����

�̂ƍl������B���̏ꍇ�́A�����ɂƂ��ẮA���f���̏�Ȃ����Ƃł͂Ȃ����낤���B

�ڂ��ꂽ�{�_���̓��e�̒����E�C�����s�����̂Ɛ��@�����B���̂悤�ɂ��Ȃ���A�i�Ɓj��ʈ��S����������

��؉��ꎁ�́A�u�r�o�K�X�㏈�����u�i���A�fSCR�G�}�j�̐���̖������v���̗p�����E�@�E��@�s�ׂ̂b�G

���W�����̎����f�[�^�������Ƃ��āA�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v

���攪�����\�̃f�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���j�iJE05 ���[�h�j�Ɓu�������x

���v�Ƃ̌�����Z�p�����A���{�̎����Ԃ̌^���F�莎����S�����鎩���ԐR������������i�Ɓj��ʈ��S��

���������̃z�[���y�[�W��ɁA������A���X�ƌf�ڂ������邱�ƂɂȂ�B���̏ꍇ�A���ʂ̐_�o�̎�����ł���

�A㵒p�S�ɂ����Ȃ܂�A�������j�̃��V���ɂ���悤�ȋC�����̂Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B�����Ƃ��A�i�Ɓj���

���S���������̗�؉��ꎁ�́A�b�G���W�����̎����f�[�^�����Ă��A���̂b�G���W�������u�r�o�K�X�㏈�����u�i��

�A�fSCR�G�}�j�̐���̖������v���̗p�����E�@�E��@�s�ׂ̃G���W���ł��邱�ƂɋC�t���Ă��Ȃ��̂ł���A���{

�̑�^�g���b�N��NO���K���̋����Ɋւ��A�����̂��߂ɋɂ߂ėL�v�ȋƖ��𐋍s���Ă���ƁA���Ȗ����Ɋׂ��Ă����

�̂ƍl������B���̏ꍇ�́A�����ɂƂ��ẮA���f���̏�Ȃ����Ƃł͂Ȃ����낤���B

�@�Ƃ���ŁA�O�q�́u�Q-�Q�D�������R�c��̑�\�����\�̓��e���ڏq�����Y�t�����̑�\���̊T�v���v�ɂ��q

�ׂ��悤�ɁA��\���ɂ����Ă��A�������R�c��E�����Ԕr�o�K�X���ψ���́A�u�����ڕW�l�́A�攪�����\

�̃��x���ɒB���Ă���v�ƋL�ڂ��A�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v����

�������\�́u�f�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���iJE05 ���[�h�j�v�Ɠ����̃��x����

�������Ă����̂ł���B���̂悤�ɁA�������R�c��E�����Ԕr�o�K�X���ψ���́A�攪�����\�́u�f�B�[�[���d

�ʎԂ̒���ڕW��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���iJE05 ���[�h�j�v����ɂ��āu��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�� 0.4 ��

/��W���iWHTC���[�h�j�v���f�B�[�[���d�ʎԂ̎�����NO���K���l�Ƃ��ēK���ł���ƒf�肵�Ă���̂ł���B

�ׂ��悤�ɁA��\���ɂ����Ă��A�������R�c��E�����Ԕr�o�K�X���ψ���́A�u�����ڕW�l�́A�攪�����\

�̃��x���ɒB���Ă���v�ƋL�ڂ��A�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v����

�������\�́u�f�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���iJE05 ���[�h�j�v�Ɠ����̃��x����

�������Ă����̂ł���B���̂悤�ɁA�������R�c��E�����Ԕr�o�K�X���ψ���́A�攪�����\�́u�f�B�[�[���d

�ʎԂ̒���ڕW��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���iJE05 ���[�h�j�v����ɂ��āu��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�� 0.4 ��

/��W���iWHTC���[�h�j�v���f�B�[�[���d�ʎԂ̎�����NO���K���l�Ƃ��ēK���ł���ƒf�肵�Ă���̂ł���B

�@���̂��Ƃ��画�f����ƁA�������R�c��E�����Ԕr�o�K�X���ψ���̃G���W�����̓��勳���E�͖�ʕ�

���A�c���勳���E�ѓc�P�����A�Y�����E�Z���^�[���E�㓡�V�ꎁ�A���s�勳���E���H���G���AJARI/��ǁE���R

�����E����c��w�����E�吹�O���́A��\�����\����o���ꂽ2010�N7��28���̎��_�ɂ����Ă��A2005�N4

���̑攪�����\�ɋL�ڂ��ꂽJE�O�T���[�h�ł̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NO������ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��

/kW���j��NO���K�����x������{�ŏ����I�ɕK�����{���ׂ��Ƃ̔��f�����т��Č������Ă������̂Ɛ�����

���B

���A�c���勳���E�ѓc�P�����A�Y�����E�Z���^�[���E�㓡�V�ꎁ�A���s�勳���E���H���G���AJARI/��ǁE���R

�����E����c��w�����E�吹�O���́A��\�����\����o���ꂽ2010�N7��28���̎��_�ɂ����Ă��A2005�N4

���̑攪�����\�ɋL�ڂ��ꂽJE�O�T���[�h�ł̃f�B�[�[���d�ʎԂ�NO������ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��

/kW���j��NO���K�����x������{�ŏ����I�ɕK�����{���ׂ��Ƃ̔��f�����т��Č������Ă������̂Ɛ�����

���B

�@����A�{���ŏڏq���Ă���悤�ɁA�i�Ɓj��ʈ��S���������E��؉��ꎁ���u�����d�ʎԗp�����T�C�N���̔r�o�K

�X���\�]���v�̘_���ɂ������u�r�o�K�X�㏈�����u�i���A�fSCR�G�}�j������̖������v���̗p�����E�@�E��@�s�ׂ�

�b�G���W�����̕s�K�E�ߌ�̎����f�[�^��r�������������ʂ̉�͂ɂ��A�u�d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC���[

�h�i���R�[���h�X�^�[�g�{�z�b�g�X�^�[�g�j��JE�O�T���[�h�i���z�b�g�X�^�[�g�j��NO���r�o�l�́A�قړ���ł��邱��

�������v�����̂ł���B���́i�Ɓj��ʈ��S���������E��؉��ꎁ���u�����d�ʎԗp�����T�C�N���̔r�o�K�X���\

�]���v�̌������ʂɊ�Â��A�������R�c��E�����Ԕr�o�K�X���ψ���̃G���W�����̓��勳���E�͖�ʕ����A

�c���勳���E�ѓc�P�����A�Y�����E�Z���^�[���E�㓡�V�ꎁ�A���s�勳���E���H���G���AJARI/��ǁE���R �����E����

�c��w�����E�吹�O���́A�w�ҁE���ƂƂ��Ă̗ǐS����A���R�A�f�B�[�[���d�ʎԂɂ��ẮA�������R�c

��E�����Ԕr�o�K�X���ψ���́A��\�����\��������NO�����e���x�ڕW�l�� 0.4 ��/��W���v���ɋ���

���ANO�����e���x�ڕW�l�F0.23 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�̃��x���̋K�������{����s�����N�������Ƃ��{��

�̎p�ł���A�w�ҁE���ƂƂ��Ă̗ǐS�I�ȍs���ƍl������B

�X���\�]���v�̘_���ɂ������u�r�o�K�X�㏈�����u�i���A�fSCR�G�}�j������̖������v���̗p�����E�@�E��@�s�ׂ�

�b�G���W�����̕s�K�E�ߌ�̎����f�[�^��r�������������ʂ̉�͂ɂ��A�u�d�ʎԗp�����T�C�N����WHTC���[

�h�i���R�[���h�X�^�[�g�{�z�b�g�X�^�[�g�j��JE�O�T���[�h�i���z�b�g�X�^�[�g�j��NO���r�o�l�́A�قړ���ł��邱��

�������v�����̂ł���B���́i�Ɓj��ʈ��S���������E��؉��ꎁ���u�����d�ʎԗp�����T�C�N���̔r�o�K�X���\

�]���v�̌������ʂɊ�Â��A�������R�c��E�����Ԕr�o�K�X���ψ���̃G���W�����̓��勳���E�͖�ʕ����A

�c���勳���E�ѓc�P�����A�Y�����E�Z���^�[���E�㓡�V�ꎁ�A���s�勳���E���H���G���AJARI/��ǁE���R �����E����

�c��w�����E�吹�O���́A�w�ҁE���ƂƂ��Ă̗ǐS����A���R�A�f�B�[�[���d�ʎԂɂ��ẮA�������R�c

��E�����Ԕr�o�K�X���ψ���́A��\�����\��������NO�����e���x�ڕW�l�� 0.4 ��/��W���v���ɋ���

���ANO�����e���x�ڕW�l�F0.23 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�̃��x���̋K�������{����s�����N�������Ƃ��{��

�̎p�ł���A�w�ҁE���ƂƂ��Ă̗ǐS�I�ȍs���ƍl������B

4�D�f�B�[�[���d�ʎԂ�NOx�K���F0.23g/kWh�i��WHTC���[�h)�̓K�����\�ɂ���V�Z�p

�@���͂Ƃ�����A�������R�c��́A2005�N4��8���̑攪�����\�ɂ����āA�f�B�[�[���d�ʎԂ̏�����NO���K���́A

����ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���j�̃��x���̋K�����������{���ׂ��ł��铚�\�����̂ł���B�����āA����

���R�c��́A���݂ł��A�f�B�[�[���d�ʎԂ̏�����NO���K�����攪�����\��NO�����x���ɋK���������������ׂ�

�Ƃ̕��j�ɂ͕ς��Ȃ��悤�ł���B�Ƃ��낪�A2010�N7������o���ꂽ��10�����\�ł́A������NO�����e���x�ڕW�l

�Ƃ��� 0.4 ��/��W���̕s���Ɋɂ������NO�����e���x�ڕW�l�����\���ꂽ�̂ł���B�������A�������R�c��̑�\��

���\�́A�r�o�K�X�����T�C�N���̔r�o�K�X���\�]���̌���������f�[�^����ɐݒ肳�ꂽ���̂ł���B���������āA

�́A�������R�c��́A����A�f�B�[�[���d�ʎ���NO�����e���x�ڕW�l�� 0.4 ��/��W�����X�Ɍ���������NO�����e���x

�ڕW�l�F0.23 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�̃��x����NO���K�������𑁋}�Ɏ��{���ׂ��ɂ���ƍl������B

����ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���j�̃��x���̋K�����������{���ׂ��ł��铚�\�����̂ł���B�����āA����

���R�c��́A���݂ł��A�f�B�[�[���d�ʎԂ̏�����NO���K�����攪�����\��NO�����x���ɋK���������������ׂ�

�Ƃ̕��j�ɂ͕ς��Ȃ��悤�ł���B�Ƃ��낪�A2010�N7������o���ꂽ��10�����\�ł́A������NO�����e���x�ڕW�l

�Ƃ��� 0.4 ��/��W���̕s���Ɋɂ������NO�����e���x�ڕW�l�����\���ꂽ�̂ł���B�������A�������R�c��̑�\��

���\�́A�r�o�K�X�����T�C�N���̔r�o�K�X���\�]���̌���������f�[�^����ɐݒ肳�ꂽ���̂ł���B���������āA

�́A�������R�c��́A����A�f�B�[�[���d�ʎ���NO�����e���x�ڕW�l�� 0.4 ��/��W�����X�Ɍ���������NO�����e���x

�ڕW�l�F0.23 ��/��W���i��WHTC���[�h�j�̃��x����NO���K�������𑁋}�Ɏ��{���ׂ��ɂ���ƍl������B

�@�܂��A�f�B�[�[���d�ʎԁi����^�g���b�N�j�̔R��ɂ��ẮA2015�N�x�d�ʎԔR����2006�N4��1���Ɏ{�s����

���̂����s���R��K���ł���B���̑�^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s�ȗ��A10�N�߂��̔N�����o�߂���

���邽�߁A�����_�ł͑�^�g���b�N�̑啔���̎Ԏ킪2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK��������Ԃɓ��������Ƃ�A�g��

�b�N���[�U�̍X�Ȃ�R�����̗v�]��CO2�팸�̎Љ�I�j�[�Y����A2015�N�x�d�ʎԔR���̊����������

����n�߂Ă���悤�ł���B���̂悤�ȏ��ӂ݂�ƁA�킪���ł͋߂������ɁA2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R������

���̂����s���R��K���ł���B���̑�^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s�ȗ��A10�N�߂��̔N�����o�߂���

���邽�߁A�����_�ł͑�^�g���b�N�̑啔���̎Ԏ킪2015�N�x�d�ʎԔR���ɓK��������Ԃɓ��������Ƃ�A�g��

�b�N���[�U�̍X�Ȃ�R�����̗v�]��CO2�팸�̎Љ�I�j�[�Y����A2015�N�x�d�ʎԔR���̊����������

����n�߂Ă���悤�ł���B���̂悤�ȏ��ӂ݂�ƁA�킪���ł͋߂������ɁA2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R������

�{�P�O�����x�̌�����d�ʎԔR���̊������}�邱�Ƃ��K�ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

�@��L���킪���ŋ߂������Ɏ��{���ׂ���^�g���b�N��NO���K���l�iWHTC���[�h�j�Ɠx�d�ʎԃ��[�h�R��������

�����ɑ�^�g���b�N��K�������邱�Ƃ̂ł���Z�p���A�M�҂̒�Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j

�ł���B�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�`�P�O���̉�

�P����Ɠ����ɁAWHTC���[�h�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸����啝�Ɍ���ł���V�����Z�p�ł���B���������āA��

���M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���^�g���b�N�̃f�B�[�[���G���W���ɍ̗p��

��A�u�m�n���r�o�l�� 0.23 g/kWh�i�� WHTC���[�h)�܂ł̍팸�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R�������{

�P�O�����x�̔R�����v������������^�g���b�N���e�ՂɎ��p���ł����̂ł���B

�����ɑ�^�g���b�N��K�������邱�Ƃ̂ł���Z�p���A�M�҂̒�Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j

�ł���B�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R��l���T�`�P�O���̉�

�P����Ɠ����ɁAWHTC���[�h�ł��A�fSCR�G�}��NO���팸����啝�Ɍ���ł���V�����Z�p�ł���B���������āA��

���M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���^�g���b�N�̃f�B�[�[���G���W���ɍ̗p��

��A�u�m�n���r�o�l�� 0.23 g/kWh�i�� WHTC���[�h)�܂ł̍팸�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R�������{

�P�O�����x�̔R�����v������������^�g���b�N���e�ՂɎ��p���ł����̂ł���B

�@�Ȃ��A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ɂ���đ�^�g���b�N�̔R����P��NO���팸���e�ՂɎ�

���ł��闝�R�E�����̐����́A���̃y�[�W�̋L�q�������Ȃ邱�Ƃ�����邽�߁A�����ł͊�������B�������A�C���x�~�G

���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���邱�Ƃɂ���đ�^�g���b�N�̔R����P��NO���팸���\�ƂȂ闝�R��

������m�肽���ǎ҂́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��A�܂����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n����

���ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I��Ƃ��䗗������������

���ł��闝�R�E�����̐����́A���̃y�[�W�̋L�q�������Ȃ邱�Ƃ�����邽�߁A�����ł͊�������B�������A�C���x�~�G

���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p���邱�Ƃɂ���đ�^�g���b�N�̔R����P��NO���팸���\�ƂȂ闝�R��

������m�肽���ǎ҂́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��A�܂����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n����

���ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I��Ƃ��䗗������������

�@�Ƃ�����A2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă���uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j��NO���K�������v�Ƃ͕ʂɁA�߂�

�����A���ɍ��y��ʏȂ��u2015�N�x�d�ʎԔR���́{�P�O�����x�̌���v�����߂���^�g���b�N�̔R���̋���

�����f�����ꍇ�A�g���b�N���[�J�́A���́uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR���́{�P

�O�����x�̌���v������u��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�v���J��������Ȃ����ƂɂȂ�B���̏ꍇ�A��^�g���b�N

�p�f�B�[�[���G���W�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p����A���́u��NO���E��R��g��

�b�N�E�o�X�v�͗e�ՂɎ��p���ł��邱�ƂɂȂ�B

�����A���ɍ��y��ʏȂ��u2015�N�x�d�ʎԔR���́{�P�O�����x�̌���v�����߂���^�g���b�N�̔R���̋���

�����f�����ꍇ�A�g���b�N���[�J�́A���́uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR���́{�P

�O�����x�̌���v������u��NO���E��R��g���b�N�E�o�X�v���J��������Ȃ����ƂɂȂ�B���̏ꍇ�A��^�g���b�N

�p�f�B�[�[���G���W�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p����A���́u��NO���E��R��g��

�b�N�E�o�X�v�͗e�ՂɎ��p���ł��邱�ƂɂȂ�B

�@�������Ȃ���A�����_�i��2014�N10�����݁j�ł́A�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{��

�Ӗ��ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�i���y��ʏȂ���ъ��ȁj�́A��^�g���b�N�ɂ����Ă͌��s�̕č���NO���K���l��

0.27 g/kWh�i��2010�N�K���j�ɔ�ׂđ啝�Ɋɂ��uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�̋K����2016�N�Ɏ��{��

��\��ł���B��i�������F������{�ɂƂ��Ă͋ɂ߂Ēp�����������Ƃł͂Ȃ����낤���B���̌���́A��^�g���b�N��

NO���팸�ƔR�����̐V�Z�p��َE�E�B������w�ҏ����ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w

�ҁE���Ƃ���v�c�����đ�^�g���b�N��NO���팸�ƔR����P�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�

���Z�p���E�َE���Ă���i������ȍs�ׂ��傫���e�����Ă�����̂ƍl������B���̂悤�ȏɓ��{���ׂ��Ă�

�܂��Ă���̂́A���y��ʏȂƊ��Ȃ������_�Ńf�B�[�[���d�ʎԂɂ�����u�ɂ�NO���K���̎��{�v�Ɓu2015�N�x�d��

�ԔR���̋����̐摗��v�������ł͂Ȃ����Ƌ^���Ă��d�����Ȃ��悤�Ɏv����̂ł���B

�Ӗ��ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�i���y��ʏȂ���ъ��ȁj�́A��^�g���b�N�ɂ����Ă͌��s�̕č���NO���K���l��

0.27 g/kWh�i��2010�N�K���j�ɔ�ׂđ啝�Ɋɂ��uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�̋K����2016�N�Ɏ��{��

��\��ł���B��i�������F������{�ɂƂ��Ă͋ɂ߂Ēp�����������Ƃł͂Ȃ����낤���B���̌���́A��^�g���b�N��

NO���팸�ƔR�����̐V�Z�p��َE�E�B������w�ҏ����ɏڏq���Ă���悤�ɁA���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w

�ҁE���Ƃ���v�c�����đ�^�g���b�N��NO���팸�ƔR����P�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�

���Z�p���E�َE���Ă���i������ȍs�ׂ��傫���e�����Ă�����̂ƍl������B���̂悤�ȏɓ��{���ׂ��Ă�

�܂��Ă���̂́A���y��ʏȂƊ��Ȃ������_�Ńf�B�[�[���d�ʎԂɂ�����u�ɂ�NO���K���̎��{�v�Ɓu2015�N�x�d��

�ԔR���̋����̐摗��v�������ł͂Ȃ����Ƌ^���Ă��d�����Ȃ��悤�Ɏv����̂ł���B

�@���̂悤�ȏł́A���{�̑�^�g���b�N�ɂ������NO�����R��̋Z�p�J��������邱�ƂɂȂ�A���ʓI�ɐ��E

�̑�^�g���b�N�̋Z�p���W����̑傫�Ȓx����Ă��܂����ƂɂȂ�Ɛ��@�����B�����ŁA���̏�Ŕj����K�v

�����邪�A���̂��߂̍ŗǂ̎�i�E���@�́A���y��ʏȂ���ъ��Ȃ��f�B�[�[���d�ʎԂ́uNO���K�� �� 0.23

�@g/kWh �i= WHTC���[�h)�̃��x���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R������́{�P�O�����x�̌���v�̋K����

���𗦐悵�đ��}�Ɏ��{���邱�Ƃł���B�K���Ȃ��ƂɁA�f�B�[�[���d�ʎԂɂ����ẮA������NO���ƔR���

�K�������ɂ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���邱�Ƃɂ���ėe�ՂɓK������

�\�ɂȂ��̂ł���B���������āA����A���y��ʏȂ���ъ��Ȃ́A�f�B�[�[���d�ʎԂ́uNO���K�� �� 0.23�@g/kWh �v

�Ɓu2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R������́{�P�O�����x�̌���v�̋K���������A�������Ɩ������}�Ɏ��{���ׂ��ƍl����

���B����ɂ���āA���y��ʏȂ���ъ��Ȃ́A�ȃG�l���M�[�ACO�Q�팸�A�����NO���팸�ɂ�����ϋɓI�Ȏ{��

�ɑ��č�������̋����x���E�^������̂ƍl������B

�̑�^�g���b�N�̋Z�p���W����̑傫�Ȓx����Ă��܂����ƂɂȂ�Ɛ��@�����B�����ŁA���̏�Ŕj����K�v

�����邪�A���̂��߂̍ŗǂ̎�i�E���@�́A���y��ʏȂ���ъ��Ȃ��f�B�[�[���d�ʎԂ́uNO���K�� �� 0.23

�@g/kWh �i= WHTC���[�h)�̃��x���v�Ɓu2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R������́{�P�O�����x�̌���v�̋K����

���𗦐悵�đ��}�Ɏ��{���邱�Ƃł���B�K���Ȃ��ƂɁA�f�B�[�[���d�ʎԂɂ����ẮA������NO���ƔR���

�K�������ɂ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���邱�Ƃɂ���ėe�ՂɓK������

�\�ɂȂ��̂ł���B���������āA����A���y��ʏȂ���ъ��Ȃ́A�f�B�[�[���d�ʎԂ́uNO���K�� �� 0.23�@g/kWh �v

�Ɓu2015�N�x�d�ʎԃ��[�h�R������́{�P�O�����x�̌���v�̋K���������A�������Ɩ������}�Ɏ��{���ׂ��ƍl����

���B����ɂ���āA���y��ʏȂ���ъ��Ȃ́A�ȃG�l���M�[�ACO�Q�팸�A�����NO���팸�ɂ�����ϋɓI�Ȏ{��

�ɑ��č�������̋����x���E�^������̂ƍl������B

�@���łɐ\���グ��ƁA�Q�O�P�U�N�R���R���ɍ��y��ʏȂ́A�N���[���f�B�[�[���G���W�������ڂƐ�`���Ďs�̂����

���錻�s�̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�����ߍx�̓~��̂P�O���ߖT�ȉ��ł̘H�㑖�s�ł�

�ی쐧��\�t�g�ɂ���Ăm�n���팸���u���~�����邽�߂ɂm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���𐂂ꗬ

�����ׁH�̂��邱�Ƃ\�����B�������A�������ƂɁA���y��ʏȂ́A���̓~��̘H�㑖�s�łm�n���𐂂ꗬ�������h�N��

�[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��G�R�J�[���ł̐��{�̗D������č�����s�̂��邱�Ƃ����F���Ă���悤

�ł���B

���錻�s�̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�����ߍx�̓~��̂P�O���ߖT�ȉ��ł̘H�㑖�s�ł�

�ی쐧��\�t�g�ɂ���Ăm�n���팸���u���~�����邽�߂ɂm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���𐂂ꗬ

�����ׁH�̂��邱�Ƃ\�����B�������A�������ƂɁA���y��ʏȂ́A���̓~��̘H�㑖�s�łm�n���𐂂ꗬ�������h�N��

�[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��G�R�J�[���ł̐��{�̗D������č�����s�̂��邱�Ƃ����F���Ă���悤

�ł���B

�@���݂ɁA���B�̃f�B�[�[�������Ԃł́A�Q�O�P�V�N�X���ɂ́u�H�㑖�s��NOx�r�o�l����㎎����NOx��l�̂Q�D�P

�{�ȓ��v�̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�ɋK������\������ɔ��\���Ă���B�������A�����V���f�W�^���̂Q�O�P�U�N�R���T��

�̕��L���ɂ��ƁA���{�̍��y��ʏȂ́A���ꂩ��T�N��i���Q�O�Q�P�N�Q�����H�j�ɉ��B�Ɠ��l�̃f�B�[�[��������

�ł̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�̋K�����{���������n�߂��悤�ł���B���ꂪ�����ł���A�����ߍx�̓~��̂P�O����

�T�ȉ��ł̘H�㑖�s�łm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌��ׂ����P���������h�N���[

�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�Q�O�Q�P�N�Q�����ɂȂ�܂ŁA���{�ł͎s�̂���Ȃ��\��������ƍl������B

����́A�g���^�����Ԃ������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ̘H�㑖�s�ł̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌�

�ׂ����P�ł���Z�p�����J���ƁA���y��ʏȂ��F�����Ă��邽�߂ł��낤���B

�{�ȓ��v�̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�ɋK������\������ɔ��\���Ă���B�������A�����V���f�W�^���̂Q�O�P�U�N�R���T��

�̕��L���ɂ��ƁA���{�̍��y��ʏȂ́A���ꂩ��T�N��i���Q�O�Q�P�N�Q�����H�j�ɉ��B�Ɠ��l�̃f�B�[�[��������

�ł̘H�㑖�s��NOx�r�o�l�̋K�����{���������n�߂��悤�ł���B���ꂪ�����ł���A�����ߍx�̓~��̂P�O����

�T�ȉ��ł̘H�㑖�s�łm�n���K���l�̂Q�D�X�{�`�P�Q�D�V�{�̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌��ׂ����P���������h�N���[

�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�Q�O�Q�P�N�Q�����ɂȂ�܂ŁA���{�ł͎s�̂���Ȃ��\��������ƍl������B

����́A�g���^�����Ԃ������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ̘H�㑖�s�ł̍��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ���̌�

�ׂ����P�ł���Z�p�����J���ƁA���y��ʏȂ��F�����Ă��邽�߂ł��낤���B

�@�Ƃ��낪�A���̌��s�̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j��

�����Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�~��̘H�㑖�s�ō��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ�����ׂ�e�Ղɉ��P���邱�Ƃ��\�ł�

��B�܂�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[

�[���Ԃ́A�~��̘H�㑖�s�ɂ����Ă��A�m�n���K���l�̃N���[���Ȃm�n���r�o��Ԃł̂̉^�q���\�ɂȂ�B����ɂ�

���ẮA�C���x�~�́A�v���h�i����j�ި���َԂ̓~��̂m�n�����ꗬ���̌��ׂ����P�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂����

�́A�䗗�������������B

�����Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A�~��̘H�㑖�s�ō��Z�x�̂m�n���̐��ꗬ�����ׂ�e�Ղɉ��P���邱�Ƃ��\�ł�

��B�܂�A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���̗p���������h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[

�[���Ԃ́A�~��̘H�㑖�s�ɂ����Ă��A�m�n���K���l�̃N���[���Ȃm�n���r�o��Ԃł̂̉^�q���\�ɂȂ�B����ɂ�

���ẮA�C���x�~�́A�v���h�i����j�ި���َԂ̓~��̂m�n�����ꗬ���̌��ׂ����P�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂����

�́A�䗗�������������B

�@��L�{�����Ō�蓙���������܂�����A���[�����ɂĂ��w�E�������܂��B�܂��A�^��_�A������A�䊴�z���A�ǂ̂悤

�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B

�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B

�M�҈������[��

�@�@�@�@�@�@�@�@

|