�Ջ��l�̃A�C�f�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�

�ŏI�X�V���F2016�N6��25��

|

�P�D���{�̃f�B�[�[���W�̊w�ҁE���Ƃ��F�������^�g���b�N�̉������ׂ��ۑ�

�@����܂Ŋ������{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I�A�C���x�~�G���W���ɂ���

�^�g���b�N�̒�R��A������C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�̃y�[�W�ɏ�

�q���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N�Ɋւ��鐢�E�̔r�o�K�X��R��K���̐i�W�̏����Ă���ƁA���{�ł͋߂�����

�Ɂu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�����������{��

��K�v������Ƃ́A��i���Ƃ��Ă͓��R�̂��Ƃł͖������ƍl������B���̏����́u�m�n���K���v�Ɓu�R��K���v�̋���

�ɓK�������邽�߂ɋi�قɉ����ׂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����ۑ�ɂ��āA����܂œ��{�̃f�B�[�[���G

���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��o�ŕ���C���^�[�l�b�g�z�[���y�[�W���ŒE����Ă������e���A�ȉ���

���������̂ŁA����Ƃ��䗗�������������B

�^�g���b�N�̒�R��A������C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�̃y�[�W�ɏ�

�q���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N�Ɋւ��鐢�E�̔r�o�K�X��R��K���̐i�W�̏����Ă���ƁA���{�ł͋߂�����

�Ɂu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�����������{��

��K�v������Ƃ́A��i���Ƃ��Ă͓��R�̂��Ƃł͖������ƍl������B���̏����́u�m�n���K���v�Ɓu�R��K���v�̋���

�ɓK�������邽�߂ɋi�قɉ����ׂ���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����ۑ�ɂ��āA����܂œ��{�̃f�B�[�[���G

���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂��o�ŕ���C���^�[�l�b�g�z�[���y�[�W���ŒE����Ă������e���A�ȉ���

���������̂ŁA����Ƃ��䗗�������������B

�P�|�P�D�@����c��w�E�����������w�E�����^�g���b�N�ɂ�����i�قɉ������ׂ��ۑ�

�@

�@���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��JAMAGAZINE�@�i2012�N3�����j�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p��

�����v�Ƒ肷��y�[�W�ɂ����āA�ȉ��̕\�P�Ɏ������悤�ɁA����c��w�̑��������́A�u���p�ԃN���[�����Z�p�v�̍�

�Ɂu���p�ԁi����^�g���b�N���j�ɂ������i�قɉ������ׂ��ۑ肪����Ă���B

�����v�Ƒ肷��y�[�W�ɂ����āA�ȉ��̕\�P�Ɏ������悤�ɁA����c��w�̑��������́A�u���p�ԃN���[�����Z�p�v�̍�

�Ɂu���p�ԁi����^�g���b�N���j�ɂ������i�قɉ������ׂ��ۑ肪����Ă���B

�� �o�T�̃z�[���y�[�W �F ���{�����ԍH�Ɖ� JAMAGAZINE�@2012�N3����

|

�� ���{�����ԍH�Ɖ� JAMAGAZINE�@2012�N3�����ɋL�ڂ���Ă���N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p

|

�@���̓��{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��JAMAGAZINE�@�i2012�N3�����j�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z

�p�Ə����v�Ƒ肷��_��������ƁA����c��w�̑��������́A2012�N3���̎��_�ł́A��^�g���b�N������i�قɉ��P

���ׂ��d�v�ۑ�Ƃ��āA�ȉ��̂S���ڂł���ƍL�����Ԃɔ��\����Ă���悤���B

�p�Ə����v�Ƒ肷��_��������ƁA����c��w�̑��������́A2012�N3���̎��_�ł́A��^�g���b�N������i�قɉ��P

���ׂ��d�v�ۑ�Ƃ��āA�ȉ��̂S���ڂł���ƍL�����Ԃɔ��\����Ă���悤���B

�@ �|�X�g���ˎ���r�C�Ǔ��R�����ˎ��̃t�B���^�Đ��V�X�e�����̗p����DPF���u�ɂ����鋭���Đ���

�p�x�����ɂ��R����̖h�~

�A SCR�G�}�ɂ�����ቷ�����̌���

�B SCR�G�}�̑ϋv���̌���iSCR�G�}��HC��ł̍Đ����u�H�j

�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P

�@���̑���c��w�̑���������2012�N3���̎��_�ŋ�����ꂽ�@�`�C�̂S���ڂ̑��}�ɉ������ׂ���^�g���b�N��

�ۑ�́A�|���R�c���Z�p�̕M�҂����S�ɓ��ӂ���Ƃ���ł���B�����āA���̓��{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��

JAMAGAZINE�i2012�N3�����j�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�ɂ����āA������������^�g���b�N

�̋i�قɉ��P���ׂ��S���ڂ̏d�v�ۑ�ƂƂ��ɋ��ɁA�����̉ۑ�̉����Ɏ�����Z�p�I�Ȏ������L�ڂ���Ă���

�A���̃z�[���y�[�W���{�������g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂ɂƂ��ẮA�ނ�̓���̌����J���̎菕���ɂȂ�

���ƍl������B�����āA���̏ꍇ�ɂ́A���̃z�[���y�[�W���{�������g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂́A�傢�Ɋ���

�������ł���B

�ۑ�́A�|���R�c���Z�p�̕M�҂����S�ɓ��ӂ���Ƃ���ł���B�����āA���̓��{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��

JAMAGAZINE�i2012�N3�����j�Ɍf�ڂ́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�ɂ����āA������������^�g���b�N

�̋i�قɉ��P���ׂ��S���ڂ̏d�v�ۑ�ƂƂ��ɋ��ɁA�����̉ۑ�̉����Ɏ�����Z�p�I�Ȏ������L�ڂ���Ă���

�A���̃z�[���y�[�W���{�������g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂ɂƂ��ẮA�ނ�̓���̌����J���̎菕���ɂȂ�

���ƍl������B�����āA���̏ꍇ�ɂ́A���̃z�[���y�[�W���{�������g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�҂́A�傢�Ɋ���

�������ł���B

�@�������Ȃ���c�O�Ȃ��ƂɁA���̓��{�����ԍH�Ɖ�z�[���y�[�W�́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�Ƃ�

���X����薼���f��������c��w�̑��������̘_���ɂ́A�������������{���\����G���W�������ł���ɂ�����

��炸�A��^�g���b�N�̋i�قɉ��P���ׂ��S���ڂ̏d�v�ۑ肪����Ă��邾���ł���B�����āA�����S���ڂ̉�

�����������Z�p�I�Ȏ���������q�ׂ��Ă��Ȃ��̂ł���B���̂��߁A�u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə�

���v�̘_�����{�������g���b�N���[�J�̑����̃G���W���Z�p�҂́A�K���⎸�]�������̂Ɛ��������B

���X����薼���f��������c��w�̑��������̘_���ɂ́A�������������{���\����G���W�������ł���ɂ�����

��炸�A��^�g���b�N�̋i�قɉ��P���ׂ��S���ڂ̏d�v�ۑ肪����Ă��邾���ł���B�����āA�����S���ڂ̉�

�����������Z�p�I�Ȏ���������q�ׂ��Ă��Ȃ��̂ł���B���̂��߁A�u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə�

���v�̘_�����{�������g���b�N���[�J�̑����̃G���W���Z�p�҂́A�K���⎸�]�������̂Ɛ��������B

�@���̂悤�ɁA�u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�Ƃ̗��h�ȑ薼�̘_���ł���ɂ�������炸�A���̘_���ł�

���������͑��}�ɑP���ׂ���^�g���b�N�̂S���ڂ̏d�v�ۑ����������Z�p�Ă��������Ă��Ȃ��悤�ł�

��B���̂��Ƃ��画�f����ƁA���������́A2012�N3���̎��_�ɂ����ẮA��^�g���b�N�̂S���ڂ̏d�v�ۑ����������

�Z�p�I�Ȓ�Ă⌤���J���𐄐i���ׂ��Z�p�̕��j�E�Ă�����������Ă��Ȃ������Ɣ��f���Ă��傫�ȊԈႢ��������

�̂Ɛ��������B

���������͑��}�ɑP���ׂ���^�g���b�N�̂S���ڂ̏d�v�ۑ����������Z�p�Ă��������Ă��Ȃ��悤�ł�

��B���̂��Ƃ��画�f����ƁA���������́A2012�N3���̎��_�ɂ����ẮA��^�g���b�N�̂S���ڂ̏d�v�ۑ����������

�Z�p�I�Ȓ�Ă⌤���J���𐄐i���ׂ��Z�p�̕��j�E�Ă�����������Ă��Ȃ������Ɣ��f���Ă��傫�ȊԈႢ��������

�̂Ɛ��������B

�@���݁i��2016�N5�����_�j�ł́A�������������{�����ԍH�Ɖ�z�[���y�[�W�́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p��

�����v�Ƒ肷��_���\����Ă���S�N���x���o�߂��Ă��邪�A���������́A��^�g���b�N�̇@�`�C�̂S���ڂ̏d�v

�ۑ����������Z�p����ł������ł���V�Z�p�����o���ꂽ�̂ł��낤���B�|���R�c���Z�p���̕M�҂́A��w�ɍ�

�̏�ɋZ�p���̎��W�\�͂���邱�Ƃ�����A��^�g���b�N�̇@�`�C�̂S���ڂ̏d�v�ۑ������������p�I�ȋZ�p��

�������������ꂽ�Ƃ̏��Ă��Ȃ��B��킭�A�{�z�[���y�[�W���{�����ꂽ���̒��ŁA������������^�g

���b�N�̇@�`�C�̂S���ڂ̏d�v�ۑ����������Z�p���Ă���Ă���Ƃ̏���������Ă���ꍇ�́A���̏���{

�y�[�W�̖����̃��[���A�h���X�ɂ��A������������K���ł���B

�����v�Ƒ肷��_���\����Ă���S�N���x���o�߂��Ă��邪�A���������́A��^�g���b�N�̇@�`�C�̂S���ڂ̏d�v

�ۑ����������Z�p����ł������ł���V�Z�p�����o���ꂽ�̂ł��낤���B�|���R�c���Z�p���̕M�҂́A��w�ɍ�

�̏�ɋZ�p���̎��W�\�͂���邱�Ƃ�����A��^�g���b�N�̇@�`�C�̂S���ڂ̏d�v�ۑ������������p�I�ȋZ�p��

�������������ꂽ�Ƃ̏��Ă��Ȃ��B��킭�A�{�z�[���y�[�W���{�����ꂽ���̒��ŁA������������^�g

���b�N�̇@�`�C�̂S���ڂ̏d�v�ۑ����������Z�p���Ă���Ă���Ƃ̏���������Ă���ꍇ�́A���̏���{

�y�[�W�̖����̃��[���A�h���X�ɂ��A������������K���ł���B

�@���̂悤�ɁA2012�N3���ɔ��s�̓��{�����ԍH�Ɖ�z�[���y�[�W�́u�N���[���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə�

���v�̘_���ł́A���{���\����G���W����������Ƃ���鑁��c��w�E���������́u�@ DPF���u�̋�����

���̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉�

�P�v�v�̂S���ڂ̑�^�g���b�N�̌����J�����ׂ��ۑ肾������A�����̉ۑ������������̓I�ȋZ�p�I��

�����E�J������Ă��Ȃ��悤�ł���B���̂悤�ɁA���̑���c��w�E���������̘_���́A��^�g���b�N�́u��

NO�����v����сu��R��v�̎����ɂ́A���ړI�ɖ𗧂Z�p��w�lj������y����Ă��Ȃ����߁A�u�N���[

���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�̕\��ƒ��g�̋L�q���e���s��v�̌��ׂ�����_���Ƃ����Ă��ߌ��ł�

�Ȃ��ƍl������B

���v�̘_���ł́A���{���\����G���W����������Ƃ���鑁��c��w�E���������́u�@ DPF���u�̋�����

���̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉�

�P�v�v�̂S���ڂ̑�^�g���b�N�̌����J�����ׂ��ۑ肾������A�����̉ۑ������������̓I�ȋZ�p�I��

�����E�J������Ă��Ȃ��悤�ł���B���̂悤�ɁA���̑���c��w�E���������̘_���́A��^�g���b�N�́u��

NO�����v����сu��R��v�̎����ɂ́A���ړI�ɖ𗧂Z�p��w�lj������y����Ă��Ȃ����߁A�u�N���[

���E�f�B�[�[���G���W���Z�p�Ə����v�̕\��ƒ��g�̋L�q���e���s��v�̌��ׂ�����_���Ƃ����Ă��ߌ��ł�

�Ȃ��ƍl������B

�P�|�Q�DUD�g���b�N�X�� ���ѐM�T �����w�E�����^�g���b�N�ɂ�����i�قɉ������ׂ��ۑ�

�@�@

�@�����ԋZ�p��2010�N8�����iVol.64�AN0.8�A2010�j�̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�i���ҁFUD�g���b�N�X���@���ѐM

�T�@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p�������܂�

�߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G���W��

�̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B�[�[

���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�Q�ɂ܂Ƃ߂��B

�T�@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p�������܂�

�߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G���W��

�̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B�[�[

���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�Q�ɂ܂Ƃ߂��B

| |

|

|

�@�����ԋZ�p��2010�N8�����̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v��

�u�S�@�����J���̓����v�ł́A����A�f�B�[�[���G���W����NO���팸��

�G���W���R��̍팸��}�邽�߂̗L���ȋZ�p�Ƃ��āA�g���b�N���[�J��

��w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ́A�ȉ��̋Z�p�Ɋ��҂���Ă���Ƃ�

���ƁB

���Q�i�ߋ�

���R�������[���i�������˂ƃs�G�]�C���W�F�N�^�ɂ�镬�˂̐�������j

���\�����R�āiHCCI�܂���PCI�j

�������A�O�q�̂W-1���Ŏ������悤�ɁA8���~�ȏ�̗\�Z�Ŏ��{���ꂽ

NEDO�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[��

�v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e����

�����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�ł͈ȉ��̋Z�p��g�ݍ��r�o�K�X

�팸�ƔR��팸�̌����J�������{���ꂽ�B

���@�R�i�ߋ��V�X�e���i�����ϗL�������j

���@300MP���̒������R�����ˁi�����ϗL�������j

���@�J�����X�V�X�e����g�ݍ��uPCI�R�āv

�@�@(PCI�R�ā�HCCI�R�āj

�@����NEDO�̑�^�v���W�F�N�g�ł́A�}�P�T�Ɏ������悤�ɁANOx�͖ڕW

��B���������A���݂̏ȃG�l���M�[�E�Ȏ����E��CO2�̎���ɋ��߂��

�Ă���̐S�v���R��팸�͖ڕW��10���팸�ɂ͑S���y���A

2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ĂQ���̈����ƂȂ��Ă��܂���

�̂ł���B

�@�ȏ��NEDO�̑�^�v���W�F�N�g�̎������ʂ����\����Ă���ɂ�

������炸�A���L�������ԋZ�p��2010�N8�����̓��W�F�N�Ӂ@

�u�f�B�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ł́A���҂�UD

�g���b�N�X�����ѐM�T�����u�Q�i�ߋ��v�A�u�R�������[���ɂ�钴����

�R�����ˁv����сu�\�����R�āiHCCI�j�v�ɂ���ăf�B�[�[��

�G���W���̔R��팸�𖢂��Ɋ��҂���Ă���悤�ɋL�q����Ă���

���ƂɈ�a���������Ă���B

�@���������ԋZ�p��2010�N8�����̓��W�F�N�ӂ����҂ł���UD

�g���b�N�X�����ѐM�T���́ANEDO�̑�^�v���W�F�N�g�̎������ʂ�����

����Ɓu�Q�i�ߋ��v�{�u�R�������[���i�������˂ƃs�G�]�C���W�F�N�^�ɂ��

���˂̐�������j�v�{�u�\�����R�āiHCCI�܂���PCI�j�v�̋Z�p�ł͔R��

�팸������Ȃ��Ƃ͏��m����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B

�������Ȃ���A�����̋Z�p�ȊO�ɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����

�R��팸�Z�p���c�_����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�܂�A�����_

�ŔR��팸�ɗL���ȋZ�p�Ă������o���Ă��Ȃ����̂Ɛ��������B

���������āA���̏𐳒��ɋL�ڂ���A2010�N8�������N�ӂ�

�u�����J���̓����v�ł͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�

�팸�ł���Z�p���u���݂̂Ƃ���s���v�ƕs�l�ȓ��e�̋L�ڂƂȂ���

���܂��̂ł���B

�������A��牽�ł��u�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�Z�p���s���v�Ƃ�

�L�q�ł��Ȃ����߁A���҂̏��ѐM�T���́A�s�{�ӂȂ����^�g���b�N�p

�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�����҂ł���Z�p�Ƃ��Ďd�������u�Q�i

�ߋ��v�{�u�R�������[���i�������˂ƃs�G�]�C���W�F�N�^�ɂ�镬�˂̐���

����j�v�{�u�\�����R�āiHCCI�܂���PCI�j�v���L�ڂ����ꂽ�̂ł͂Ȃ�

���낤���B

�P�O�N�v�i���ҁF�ѓc�P�� �c���勳���@���R���j�ł͑�^�g���b�N�p �f�B�[�[���G���W���ł͔R�ĉ��P�ɂ��R��팸�i���b�n�Q�팸�j�� �u����ۑ�v�L�q����A�w��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ�����R�� �팸�́A�����_�ł͋Z�p�I�ɔ����ǂ���̏x�̎|���f���Ɏ咣 ����Ă���̂ł���B������ѓc�P�� �c���勳������^�g���b�N�p �f�B�[�[���G���W���ɂ�����R��팸���ɂ߂č���ł���Ƃ̌����� �����ɓf�I����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B �@���݁A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i2009�N�K���j�ɓK���̑�^�g���b�N�E �g���N�^�ł́A��q�̕\�X�Ɏ����Ă���悤�ɁA�����̎Ԏ킪2015�N�x �d�ʎԔR���ɕs�K���ƂȂ��Ă���̂ł���B���̂��Ƃ��琄�@ ����ƁA�g���b�N���[�J�ł͑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ����� ���p���̍����R��팸�̋Z�p���J���ł��Ă��Ȃ����̂ƍl������B �@�������Ȃ���A�g���b�N���[�J�̋Z�p�҂ł��钘�҂̏��ѐM�T���́A �ѓc�P�� �c���勳���̂悤�ɋC�y�ɁA�w��^�g���b�N�p�f�B�[�[�� �G���W���ɂ�����R��팸�́A�����_�ł͋Z�p�I�ɔ����ǂ��� �̏��x�̎�|�̔��������邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ł��邱�Ƃ͊m���� ���Ƃ��B���̗��R�́A���ɁAUD�g���b�N�X���̏��ѐM�T�����w��^ �g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�̋Z�p���s���x�Ƃ̔����� �s�����Ƃ���AUD�g���b�N�X���́A�g���b�N���[�J�̋Z�p�͂ɑ��� �g���b�N���[�U����M������r�����Ă��܂��ƍl�����邽�߂��B �@���̂悤�ɁA��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R��팸�̋Z�p�J�� ����l�܂�̏Ɋׂ��Ă��鎞���ɁA�����ԋZ�p��2010�N8������ ���W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�̒��q��S�������ꂽUD�g���b�N�X ���̏��ѐM�T���̕s�K�ɂ́A�����̐l������̔O�������Ă��� �̂ł͂Ȃ����낤���B |

|

�@��ʓI�ɑ�����NOx�ጸ�̌㏈�����u�ɂ����č���NO���팸����

�������邽�߂ɂ́A�r�C�K�X���x����背�x���ȏ�̍����Ɉێ�����

���Ƃł���B���̂��߂ɂ́A�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���ᕉ�ׂ�

�����Ĕr�C���x�����������鑕�u�E��i�i�A�C�f�A�j���K�v������B

�����āA���̔r�C���x�����������鑕�u�E��i���G���W���ɓ��ڂ��A

���̑��u�E��i��r�C�K�X���x�̃t�B�[�h�o�b�N���䂵�A��背�x��

�ȏ�̍����̔r�C�K�X���x�Ɉێ��ł���悤�ɂ���̂ł���B

����ɂ���āA���߂�NOx�ጸ�̌㏈�����u�ł�NO���팸��������

�ł���̂��B�������A���炩�̔r�C���x�����������鑕�u�E��i��p����

���Ɩ����A�u�r�C���x�̐����Ȑ���v�����ł�NOx�ጸ�̌㏈�����u

�ł�NO���팸���̌���͋ɂ߂č���ł���B

�@�Ƃ��낪�A�u�S�@�����J���̓����v�̍��L�̋L�q�ɂł́ANOx�ጸ��

�㏈�����u�ł̍���NO���팸�����������邽�߂ɁA���𐧌䂵��

��背�x���ȏ�̍����r�C���x�ɐ��䂷�邩�ɂ��āA��̓I��

�Z�p���e�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B����́ANO���팸�̉ۑ�

��������������Ă���̉߂��Ȃ��̂ł���B���̂悤��NO���팸�̉ۑ�

�����̋L�q�ł́A�����J���̓����ƌ����Ȃ����낤�B

��ʓI�ɉ]���āA���L�̂悤�Ɂu�����J���̓����v�̍��Ɂu�r�C�K�X ���x�̍����Ɉێ����邱�Ƃ��K�v�v�Ƃ́u�ۑ��v�������L�ڂ��A���� �u�ۑ�v������������Z�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��ꍇ�́A�u�ۑ�v�� ��������Z�p(�A�C�f�A�j���u�s���v�̂��߂ƍl���ĊԈႢ�Ȃ��� �l������B ���������č��L�̂悤�Ɂu�����J���̓����v�̍��ɂ́u�A�fSCR�G�} ���ɂ��NO���팸�̌����DPF���u�ł̋����Đ��̕p�x�팸 �̂��߂ɕK�v�ȃG���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x������������ �Z�p�́A�����_�ł͕s���ł���v�ƋL�q���ׂ��ł͂Ȃ����낤���B �@���āA�����ԋZ�p���́A���ǐ��x�ɂ���ċL���͐�������Ă���� �����Ă���B���̔N�ӂɂ����āA�u�����J���̓����v�Ƒ肵�����ڂ̒� �ł́A�G���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x�����������邽�߂̋�̓I�� �Z�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��B���̂��Ƃ́A���҂̏��ѐM�T���� �r�C�K�X���x�����������邽�߂̋�̓I�ȋZ�p�ɂ��Ă̌��\�ł��� �m���E�����������łȂ������Ɖ]�����A�g���b�N���[�J���w�E���� �@�ւ̑����̐����������ԋZ�p���̔N�ӂɖ��L�ł���悤�� �u�r�C�K�X���x������������Z�p�̈āi�A�C�f�A�j�������A�Z�p�I�� �����ǂ���̏Ɋׂ��Ă���v�ƍl����̂��Ó��̂悤�Ɏv���� �̂ł���B �@����A�M�҂́A�u�f�B�[�[���G���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x�� ���������邽�߂̋Z�p�v�Ƃ��āA�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W�� �i�������J2005-54771�j�v�̋Z�p���Ă��Ă���B�����C���x�~ �G���W���i�������J2005-54771�j�́A�A�N�Z���y�_�������ݗ� ��50���ȉ��̃G���W���^�]�̗̈�ɂ����Ĕ����̋C�����x�~ ���A����ɂ���āA�����I�ȃG���W���̃_�E���T�C�W���O�ɂ���� �R��팸�ł���Z�p���B���̔R��팸�Ɠ����ɁA�ғ��C���Q �̔r�C�K�X���x���\���ɍ������ł��邽�߁A�A�fSCR�G�}���� NO���팸�̌㏈�����u�ł�NO���팸��������ł��ADPF���u�� ���R�Đ��̑��i���\�ɂȂ��̂ł���B �@���̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���A2006�N4�� �ɊJ�݂����M�҂̃z�[���y�[�W�ɋL�ڂ��A����4�N�ȏ���ȑO������J ���Ă���B�������A���L�������ԋZ�p���̔N�ӂ̋L�q���������A�M�� �̒�Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A���S�ɖ��� ����Ă��邱�Ƃ������B �@�����_�Ŕr�C�K�X���x�������Ɉێ��ł���Z�p�Ă������ۗL ���Ă��Ȃ��g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��A�r�C �K�X���x�̍������ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005- 54771�j����ȂɖَE���A�ь������闝�R�́A��̑S�́A���Ȃ̂� ���낤���B |

�̓����v�ɋL�ڂ���Ă�����e������ƁA���̎��_�ł̎����ԋƊE��f�B�[�[���G���W���w��ł́A�f�B�[�[��

�G���W���̔R��팸�̋Z�p���s���ł���A�܂��A�fSCR�G�}����NO���팸�̌㏈�����u��ADPF���u�ł̋�

���Đ��̕p�x�팸�̂��߂̃G���W���ᕉ���ɔr�C�K�X���x����������R����P����������Z�p���s����

�̂��Ƃł���B

�P�|�R�DUD�g���b�N�X�� �O�G �����w�E�����^�g���b�N�ɂ�����i�قɉ������ׂ��ۑ�

�@�����ԋZ�p��2014�N8�����iVol.68�AN0.8�A2014�j�̓��W�F�N�Ӂ@�u�f�B�[�[���G���W���v�i���ҁF�t�c�g���b�N�X���@�O��@

���G�@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p������

�܂Ƃ߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G��

�W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B

�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�R�ɂ܂Ƃ߂��B

���G�@���j�́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂̍ŋ߂̋Z�p������

�܂Ƃ߂��Ă���B���́u�S�@�����J���̓����v�ɂ́A�g���b�N���[�J���w�E�����@�ւ̑����̐��Ƃ��f�B�[�[���G��

�W���̔r�o�K�X�ƔR����팸���邽�߂ɗL���ƍl���Ă���Z�p�ɂ��āA�܂Ƃ߂��Ă��锤�ł���B�����N�Ӂ@�u�f�B

�[�[���G���W���v�́u�S�@�����J���̓����v�ɑ��A�M�҂��^��Ɋ�������e�ɂ��āA���L�̕\�R�ɂ܂Ƃ߂��B

| |

|

|

�� �f�B�[�[���G���W����NO���팸�ƔR��ጸ�̋Z�p���e

�@���L�̂`�i���ɂ́A���s���f�B�[�[���G���W���ł́A�r�o�K�X

�팸�ƔR����P�̂��߂Ɉȉ��̋Z�p���̗p����Ă���Əq��

������B

�E���ߋ��^�[�{�`���[�W���i���Q�i�ߋ����j

�E�C���^�[�N�[��

�E�N�[���h�d�f�q

�E�d�q���䎮�R�����˃V�X�e��

�E�㏈�����u�i���r�b�q�G�}�A�c�o�e���u�j

�@�����āA���L�̂a�i������тd�i���ɂ́A�ȏ�̌��s�f�B�[

�[���G���W���ɍ̗p�̏��Z�p�̍X�Ȃ�u���x���v�ɂ���āA

����̂m�n���y�єR��̋K�������ɓK���\�Ƃ́u���ʂ��v��

�q�ׂ��Ă���B�����O�G ���̌����ɂ́A�|���R�c

���Z�p���̕M�҂ɂ͋^��Ɏv����Ƃ���ł���B

�@���݂ɁA�߂������̑�^�g���b�N���m�n���K���y�єR��K��

�ȉ��̋K���l�̐����ɂȂ���̂Ɨ\�������B

�E �m�n���K���̋����@���@0.23�@g/kWh

�i 2016�N�̎����m�n���K���l���� 43 �� ���j

�i2005�N�̑攪�����\��NO������ڕW���x���j

�E �R���̋����@

��2015�N�x�d�ʎ�Ӱ�ޔR������{10�����x�̌���

�@���̂悤�ɁA��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ����āA�u�m�n����0.23

(g/kWh)�v�Ɓ@�u2015�N�x�d�ʎ�Ӱ�ޔR������{10��

���x�̔R�����v�����{�����\�����ɂ߂č������A����

�ꍇ�A���L�̂`�i���ɋL�ڂ́u���s�f�B�[�[���G���W���ɍ̗p

�̏��Z�p�̍X�Ȃ鍂�x���v�����ł́A�m�n���ƔR��̋K����

�K���ł��Ȃ��Ɛ��������B

�@���������āA���{�̃g���b�N���[�J�������L�̂`�i�������

�a�i������тd�i���ɏq�ׂ��Ă���悤�ȋZ�p���u����

�J���v�����{���Ă��邾���ł���A�����I���m�n���ƔR���

�K�������ɓK���ł����^�g���b�N�����p�����邱�Ƃ́A

�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ�����Ǝv���Ďd�����Ȃ��B

�o���邱�ƂȂ�A�O�G ���̖{�S���f���Ă݂������̂�

����B

�� ���L�́u�����J���̓����v�ɋL�ڂ̌����J���̉ۑ�

�@���L�̂a�i���ɂ́A����̍X�Ȃ�r�o�K�X�ƔR��̋K��

�����ɑΉ����邽�߂ɂ́A�]���̋Z�p�̍X�Ȃ鍂�x�����K�v

���q�ׂ��Ă���B���̂��߂ɉ������ׂ��Z�p�I�ȉۑ�

�Ƃ��āA���L�̂b�i������тc�i���ɂ́A�ȉ��̂��Ƃ�����

�������B

�@ �G���W������r�o�����m�n���̍팸�̂��߂ɂ́A

�ߓn�^�]���ł̂d�f�q�����w�����邱�Ɓi=�b�i���j

�E�M�҂̌����F�ߓn�^�]���ɂd�f�q���������ăG���W��

����r�o�����m�n���̍팸��}��Ƃ̋L�q�́A�٘_������

�]�n�̂Ȃ����R�̂��Ƃł���A�M�҂����ӂ���Ƃ���ł���B

�A �ߓn�^�]���̋�R��̐������荂�x�����邱��

�i=�b�i���j

�E�M�҂̌����F�ߓn�^�]���ɋ�R���K�ɐ��䂷�邱�Ƃ́A

�m�n���A�o�l�A�����̑�����h�~���邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ƃł���

���߁A���̋L�q�Ɉ٘_�����ޗ]�n�̂Ȃ����R�̂��Ƃł���A

�M�҂����ӂ���Ƃ���ł���B

�B 2�i�^�[�{�ߋ����̗p������R�䐧��̋Z�p�J����

���i���邱�Ɓi=�b�i���j

�E�M�҂������F2�i�^�[�{�ߋ��i���Q�i�V�[�P���V�����^�[�{

�V�X�e���j�́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R� �́u�R�D�J�������܂߂���v�ȃf�B�[�[���G���W���̔R����P �̋Z�p�v�̍��̐}�S�ɏڏq���Ă���悤�ɁA���i�g�����X �~�b�V�����Ƒg�ݍ��킹�đ��s���̃G���W����Ⴂ��]���� �ێ��ł���悤�ɂ��邱�Ƃɂ��A�g���b�N�̑��s�R������P �ł���悤�ɂ���Z�p�ł���B���������āA�u�b�i���v�ɂ����� �u2�i�^�[�{�ߋ��ɂ����R�䐧��v�Əq�ׂ��Ă��邱�Ƃ� ���ẮA�O�G �����u2�i�^�[�{�ߋ��V�X�e���v�̖{�� �̋@�\�E���\�ɂ��āA����ė�������Ă���悤�Ɏv�����A �@���Ȃ��̂ł��낤���B �C SCR�����DPF���̌㏈�����u�̌�������̂���

�̔r�o�K�X�̉��x����i���G���W�����������ɂ�����

�r�C�K�X���x�̍������j�̎����i=�c�i���j

�E�M�҂̌����F�c�i���ɂ����āA�G���W�����������ɂ�����

�r�C�K�X���x�̍���������������SCR�����DPF���̌㏈��

���u�̌��������}��Əq�ׂ��Ă���B�������A�G���W��

���������ɔr�C�K�X���x�����������邽�߂̋Z�p��

���ẮA�t�c�g���b�N�X���̎O�G ��������L�ڂ����

���Ȃ��̂ł���B�܂�A���݂̃f�B�[�[���G���W���ɂ�����

�uSCR�ɂ��m�n���팸�v��uDPF�̎��ȍĐ��̑��i�v�̋@�\

����̉ۑ肪�q�ׂ��Ă��邾���ł���B����́A�O�q��

�\�Q�Ɏ������u�����ԋZ�p��2010�N8�����iVol.64�AN0.8�A

2010�j���W�F�N�Ӂ@�f�B�[�[���G���W���̂S�����J���̓���

�i���ҁFUD�g���b�N�X���@���ѐM�T�@���j�v�Ƃقړ������e

�ł���B

�@���̂��Ƃ́A2010�N8������4�N�o�߂������݁i2014�N

8���j�ł��AUD�g���b�N�X���̃G���W���Z�p�ҁE���Ƃ�

�G���W�����������ɂ�����r�C�K�X���x��������

�ɂ��SCR�����DPF���̌㏈�����u�̌��������

�}��ۑ�̉���������o���Ă��Ȃ��؋��ƍl������B

���̂悤�ɁA�S�N�̍Ό����₵�Ă�SCR�����DPF����

�㏈�����u�̌�������ɗL���ȃG���W������������

������r�C�K�X���x���������̋Z�p���J���ł��Ȃ���

�ł���ɂ�������炸�A�ނ�̓f�B�[�[���G���W���̕���

�����ɂ�����r�C�K�X���x���������ɗL���ȕM�Ғ��

���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p

�i��2006�N4���ɊJ�݂̃z�[���y�[�W��Ō��J�ς݁j��

��Ȃɖ����E�َE�������Ă���̂ł���B

�@���̂��Ƃ́AUD�g���b�N�X����UD�g���b�N�X���ȊO�̃g���b�N

���[�J�̃G���W���Z�p�ҁE���Ƃ����l�ȏɊׂ��Ă���

���̂Ɛ��������B���̂��Ƃ���A���{�̃g���b�N���[�J��

�G���W���Z�p�ҁE���Ƃ́A�N��l�Ƃ����C���x�~�G���W���i����

���J2005-54771�j�ɂ�����G���W�����������̔r�C�K�X ���x�������̗D�ꂽ�@�\�E���\�𗝉��ł��Ȃ����Ƃ�����

�����m��Ȃ��B���ɁA���ꂪ�����ł���A���Ƃ��Q���킵��

���ł͂Ȃ����낤���B����Ƃ��A�|���R�c���Z�p���̒�Ă���

�����Z�p�k�i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�l��

�̗p���邱�ƂɁA���{�̃g���b�N���[�J�̃G���W���Z�p�ҁE

���Ƃ̃v���C�h�E�����S�������Ȃ������ł��낤���B

���ɁA�����ł���A���̑����䖝�͂��܂ő����邱�Ƃ�

�ł���̂ł��낤���B�|���R�c���Z�p���ɂƂ��ẮA�����[�X��

���Ƃł���B

�i�Ȃ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̃G���W��

���������ɂ�����r�C�K�X���x�̍������Ɋւ���@�\�E

���\���ɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��

���A�C���x�~��DPF�̎��ȍĐ��𑣐i (�����Đ��̍팸�ŔR�� ������h�~�j�A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[�� ���u�̌����������A�f�B�[�[���̋C���x�~�́A�R�[���h�X�^�[�g�� NO���팸�ɂ��L�����I�A���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@ �\�̗��C���x�~�V�X�e���ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂��� ���͌䗗�������������B�j

|

�@�ȏ�̂̂悤�ɁA�t�c�g���b�N�X�� �O�G ���́ASCR�G�}�����DPF���̌㏈�����u�̌�������̂��߂�

�r�o�K�X�̉��x����i���G���W�����������ɂ�����r�C�K�X���x�̍������j��R����P���K�v�Ɩ��L����

�Ă���B�������A�t�c�g���b�N�X���̎O�G ���́A�O�q�́i�P�j���̏��ѐM�T ���Ɠ��l�ɁA�f�B�[�[���G���W��

�̃G���W�����������ɂ�����r�C�K�X���x�̍�������R����P�����������̓I�ȋZ�p���i�E���@�ɂ�

���ẮA�����q�ׂ��Ă��Ȃ��B

�r�o�K�X�̉��x����i���G���W�����������ɂ�����r�C�K�X���x�̍������j��R����P���K�v�Ɩ��L����

�Ă���B�������A�t�c�g���b�N�X���̎O�G ���́A�O�q�́i�P�j���̏��ѐM�T ���Ɠ��l�ɁA�f�B�[�[���G���W��

�̃G���W�����������ɂ�����r�C�K�X���x�̍�������R����P�����������̓I�ȋZ�p���i�E���@�ɂ�

���ẮA�����q�ׂ��Ă��Ȃ��B

�Q�D��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̎����ɕK�v�ȉ������ׂ��ۑ�

�@

�@�����_�i��2015�N7�����݁j�ɂ����āA��^�g���b�N�̍X�Ȃ�uNO���̍팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�𐄐i���邽

�߂ɋi�قɉ������ׂ��ۑ�́A�O�q�̂P���Ɏ���������c��w�E���������̔��\���e�i�����{�����ԍH�Ɖ�̃z�[

���y�[�W��2012�N3����JAMAGAZINE�Ɍf�ځj��AUD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ���̎咣�i�������ԋZ�p��2,010�N8��

���f�ځj�Ƃt�c�g���b�N�X���@�O��@���G�@���̎咣�i�������ԋZ�p��2014�N8�����f�ځj���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�ȉ��̂S

���ڂɏW���ƍl������B ����ɂ��ẮA���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ɂ́A�٘_

��������]�n���������ł���B

�߂ɋi�قɉ������ׂ��ۑ�́A�O�q�̂P���Ɏ���������c��w�E���������̔��\���e�i�����{�����ԍH�Ɖ�̃z�[

���y�[�W��2012�N3����JAMAGAZINE�Ɍf�ځj��AUD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ���̎咣�i�������ԋZ�p��2,010�N8��

���f�ځj�Ƃt�c�g���b�N�X���@�O��@���G�@���̎咣�i�������ԋZ�p��2014�N8�����f�ځj���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�ȉ��̂S

���ڂɏW���ƍl������B ����ɂ��ẮA���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂ɂ́A�٘_

��������]�n���������ł���B

�@ �|�X�g���ˎ���r�C�Ǔ��R�����ˎ��̃t�B���^�Đ��V�X�e�����̗p����DPF���u�ɂ����鋭���Đ���

�p�x�����ɂ��R����̖h�~

�A SCR�G�}�ɂ�����ቷ�����̌���

�B SCR�G�}�̑ϋv���̌���iSCR�G�}��HC��ł̍Đ����u�H�j

�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P

�R�D�i�قɉ������ׂ���^�g���b�N�̉ۑ����������Z�p��E��Ăł��Ȃ��w�ҁE����

�R�|�P�D����c��w�E���������A�����UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO��@���G�@���̏ꍇ

�@�ȏ�̂P���Ɏ��������{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��2012�N3����JAMAGAZINE�Ɍf�ڂ��ꂽ����c��w�E��

�������̔��\���e��A�Q���Ɏ����������ԋZ�p����2010�N8�����Ɍf�ڂ�UD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ������ю�����

�Z�p����2014�N8�����Ɍf�ڂ̎O��@���G�@���̋L�����疾�L����Ă����^�g���b�N�̋i�قɉ������ׂ��ۑ�i��

�@ �|�X�g���ˎ���r�C�Ǔ��R�����ˎ��̃t�B���^�Đ��V�X�e�����̗p����DPF���u�ɂ����鋭���Đ��� �p�x������

���R����̖h�~�A�A SCR�G�}�ɂ�����ቷ�����̌���A�B SCR�G�}�̑ϋv���̌���kSCR�G�}��HC��ł�

�Đ����u�H�l�A�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�j�́A�����_�i��2014�N12�����݁j�ł́A������������邽�߂̗L���ȋZ

�p���s���̏̂悤�ł���B

�������̔��\���e��A�Q���Ɏ����������ԋZ�p����2010�N8�����Ɍf�ڂ�UD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ������ю�����

�Z�p����2014�N8�����Ɍf�ڂ̎O��@���G�@���̋L�����疾�L����Ă����^�g���b�N�̋i�قɉ������ׂ��ۑ�i��

�@ �|�X�g���ˎ���r�C�Ǔ��R�����ˎ��̃t�B���^�Đ��V�X�e�����̗p����DPF���u�ɂ����鋭���Đ��� �p�x������

���R����̖h�~�A�A SCR�G�}�ɂ�����ቷ�����̌���A�B SCR�G�}�̑ϋv���̌���kSCR�G�}��HC��ł�

�Đ����u�H�l�A�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�j�́A�����_�i��2014�N12�����݁j�ł́A������������邽�߂̗L���ȋZ

�p���s���̏̂悤�ł���B

�@���̂Ȃ�A�w�ҁE���Ƃ��������ʏ�̋Z�p�_����Z�p���̋L���ł���A�{���A�u���p�Ԃ̃N���[�����Z�p�v

��u�����J���̓����v�Ƃ̕\����f�����ꍇ�ɂ́A��L�@�`�C�̑�^�g���b�N�̉������ׂ��ۑ�������ŁA����

��@�`�C�̉ۑ�̉����ɗL���ƌ����܂�����̋Z�p����������A���L����锤�ł���B�������Ȃ���A����c��

�w�E���������A�����UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO��@���G�@���́A�u���p�Ԃ̃N���[�����Z�p�v��u�����J����

�����v�Ƃ̕\��̍��ɁA��^�g���b�N�̉������ׂ��ۑ肾���������āA��^�g���b�N�̏�L�@�`�C�̉ۑ�������ł���

�Z�p�ɂ��ẮA����E��Ă�������Ă��Ȃ��̂ł���B����́A�Z�p�_����Z�p���Ƃ��Ă͌��ׂ����邱��

���N�̖ڂɂ����炩�Ȃ��Ƃł���B

��u�����J���̓����v�Ƃ̕\����f�����ꍇ�ɂ́A��L�@�`�C�̑�^�g���b�N�̉������ׂ��ۑ�������ŁA����

��@�`�C�̉ۑ�̉����ɗL���ƌ����܂�����̋Z�p����������A���L����锤�ł���B�������Ȃ���A����c��

�w�E���������A�����UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO��@���G�@���́A�u���p�Ԃ̃N���[�����Z�p�v��u�����J����

�����v�Ƃ̕\��̍��ɁA��^�g���b�N�̉������ׂ��ۑ肾���������āA��^�g���b�N�̏�L�@�`�C�̉ۑ�������ł���

�Z�p�ɂ��ẮA����E��Ă�������Ă��Ȃ��̂ł���B����́A�Z�p�_����Z�p���Ƃ��Ă͌��ׂ����邱��

���N�̖ڂɂ����炩�Ȃ��Ƃł���B

�@��ʓI�ɉ]���A�Z�p����ΊO�I�ɔ��M�����ꂽ�����Ȋw�҂�g���b�N���[�J�̐��Ƃ�����Ė��ӎ��Ɍ��ט_

���⌇�L���\���邱�Ƃ́A���Ɉ���L�蓾�Ȃ����Ƃł���B���������āA�u���p�Ԃ̃N���[�����Z�p�v��u����

�J���̓����v�Ƃ̕\����f���Ȃ���A���̓��e�Ƃ��ď�L�̇@�`�C�́u�i�قɉ������ׂ���^�g���b�N�̉ۑ�v������

���L���A�{���A�L�ڂ��K�{�̉ۑ����������Z�p��S���L�ڂ��Ă��Ȃ��̂́A�����_�ɂ����āA����c��w�E������

���A�����UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO��@���G�@������^�g���b�N�̉ۑ�������ł���Z�p���������ۗL����

���Ȃ����Ƃ������Ɛ��������B

���⌇�L���\���邱�Ƃ́A���Ɉ���L�蓾�Ȃ����Ƃł���B���������āA�u���p�Ԃ̃N���[�����Z�p�v��u����

�J���̓����v�Ƃ̕\����f���Ȃ���A���̓��e�Ƃ��ď�L�̇@�`�C�́u�i�قɉ������ׂ���^�g���b�N�̉ۑ�v������

���L���A�{���A�L�ڂ��K�{�̉ۑ����������Z�p��S���L�ڂ��Ă��Ȃ��̂́A�����_�ɂ����āA����c��w�E������

���A�����UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO��@���G�@������^�g���b�N�̉ۑ�������ł���Z�p���������ۗL����

���Ȃ����Ƃ������Ɛ��������B

�@�����Ƃ��A����c��w�E���������A�����UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO��@���G�@����2012�N3����

JAMAGAZINE�́u���p�Ԃ̃N���[�����Z�p�v�i���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�j��A�����ԋZ�p����2010�N��2014

�N��8�����̔N�ӂɋZ�p�_����Z�p���̋L�����Ȃ���A�@�`�C�̑�^�g���b�N�̉ۑ�������ł���Z�p��

��������ۗL���Ă��Ȃ����Ƃ��I�����邱�Ƃ����������̂ł���B���̂��Ƃ́A����c��w�E���������A�����UD�g���b

�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO��@���G�@�������ʂ̎����JAMAGAZINE�⎩���ԋZ�p���̎��M��S������H�ڂɂȂ�

�Ă��܂������Ƃɂ���Ĉ����N�����ꂽ���ʂƍl������B���ꂪ�����ł���A���Ƃ��A���D���Ȃ��Ƃł���B

JAMAGAZINE�́u���p�Ԃ̃N���[�����Z�p�v�i���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W�j��A�����ԋZ�p����2010�N��2014

�N��8�����̔N�ӂɋZ�p�_����Z�p���̋L�����Ȃ���A�@�`�C�̑�^�g���b�N�̉ۑ�������ł���Z�p��

��������ۗL���Ă��Ȃ����Ƃ��I�����邱�Ƃ����������̂ł���B���̂��Ƃ́A����c��w�E���������A�����UD�g���b

�N�X���̏��ѐM�T ���ƎO��@���G�@�������ʂ̎����JAMAGAZINE�⎩���ԋZ�p���̎��M��S������H�ڂɂȂ�

�Ă��܂������Ƃɂ���Ĉ����N�����ꂽ���ʂƍl������B���ꂪ�����ł���A���Ƃ��A���D���Ȃ��Ƃł���B

�R�|�Q�D�������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̊w�ҁE���Ǝ҂̏ꍇ

�@�Ƃ���ŁA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R���15���ɏڏq�����Ă���悤�ɁA2010�N�V��28�����\��

�������R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ihttp://www.

env.go.jp/press/file_view.php?serial=16034&hou_id=12768�j�ł́A�����_�i��2014�N12���j�̎s�̑�^�g���b�N�ɂ�����

�R��i�����s�R��E�d�ʎԃ��[�h�R��j�̉��P�i���u�R��̐L�т�����m�ہv�Ƃ̕\���j�ɗL���Ɣ��f�����Z�p�Ƃ�

�āA�ȉ���(a)�`(d)�̋Z�p���ڂ�����Ă���B

�������R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ihttp://www.

env.go.jp/press/file_view.php?serial=16034&hou_id=12768�j�ł́A�����_�i��2014�N12���j�̎s�̑�^�g���b�N�ɂ�����

�R��i�����s�R��E�d�ʎԃ��[�h�R��j�̉��P�i���u�R��̐L�т�����m�ہv�Ƃ̕\���j�ɗL���Ɣ��f�����Z�p�Ƃ�

�āA�ȉ���(a)�`(d)�̋Z�p���ڂ�����Ă���B

�@�@(��)�@2�i�ߋ��A2�i�ߋ������ɂ��G���W���_�E���T�C�W���O

�@�@(��)�@EGR���̌���AEGR����̍��x���A�ꕔ�Ԏ�ւ�LP-EGR�̗̍p

�@�@(��)�@�R�����ˈ��͂̌���APCI�R�Ăł͈̔͊g�哙�̔R�����ː���̍��x��

�@�@(��)�@�ꕔ�Ԏ�ւ̃^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���̗̍p

�Ȃ��A����璆�����R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v��

�L�ڂ�(a)�`(d)�̔R����P�Ɋւ���Z�p���ڂ̋L�ڏ؋��́A�ȉ��̕\�S�Ɏ������ʂ�ł���B

�L�ڂ�(a)�`(d)�̔R����P�Ɋւ���Z�p���ڂ̋L�ڏ؋��́A�ȉ��̕\�S�Ɏ������ʂ�ł���B

| |

|

�@����2010�N�V��28�����\�̒������R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ���

�i��\�����\�j�v�ɗ��ꂽ�d�ʎԁi����^�g���b�N���j�p�f�B�[�[���G���W���̔R������_����(��)�`(��)�̋Z�p

�́A�ȉ��̕\�T�Ɏ������ʂ�A����̋Z�p�������_�i��2014�N12���j�̎s�̂̑�^�g���b�N�ɂ�����R��i�����s�R��E

�d�ʎԃ��[�h�R��j�̉��P���y���i���O�`�P�����x�j�ȔR����P�̋@�\�E���\�̗��u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v��

���f�����B���������B

�i��\�����\�j�v�ɗ��ꂽ�d�ʎԁi����^�g���b�N���j�p�f�B�[�[���G���W���̔R������_����(��)�`(��)�̋Z�p

�́A�ȉ��̕\�T�Ɏ������ʂ�A����̋Z�p�������_�i��2014�N12���j�̎s�̂̑�^�g���b�N�ɂ�����R��i�����s�R��E

�d�ʎԃ��[�h�R��j�̉��P���y���i���O�`�P�����x�j�ȔR����P�̋@�\�E���\�̗��u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v��

���f�����B���������B

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

�@���̂��߁A�����_�i��2014�N12���j�ł́A��L�̇@�`�C�́u�i�قɉ������ׂ���^�g���b�N�̉ۑ�v���������A�C���x

�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I

�ɏڏq���Ă���悤����^�g���b�N�ɂ����鍡����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v��

�u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɓK�������^�g���b�N���߂������Ɏ�

�����邽�߂̋Z�p�Ƃ��ẮA2010�N�V��28�����\�̒������R�c��̑�\�����\�ɗ��ꂽ(��)�`(��)�̔R

����P�̋Z�p�́A���炩�Ɏ��i�ł����ƍl������B�܂�A��\�����\�ɗ�(��)�`(��)�̔R����P�̋Z�p�́A

�������^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���P���ȉ��̔����ɗ��܂邽�߁A����̑�^�g���b�N���u2015�N�x�d��

�ԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɑ�^

�g���b�N��K��������@�\�E���\�����������ƍl������B���̂��߁A��\�����\�ɗ�(��)�`(��)�̔R����P�̋Z

�p�́A���炩���u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�ƕ��ނ���đR��ׂ��ƍl������B

�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I

�ɏڏq���Ă���悤����^�g���b�N�ɂ����鍡����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v��

�u�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɓK�������^�g���b�N���߂������Ɏ�

�����邽�߂̋Z�p�Ƃ��ẮA2010�N�V��28�����\�̒������R�c��̑�\�����\�ɗ��ꂽ(��)�`(��)�̔R

����P�̋Z�p�́A���炩�Ɏ��i�ł����ƍl������B�܂�A��\�����\�ɗ�(��)�`(��)�̔R����P�̋Z�p�́A

�������^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���P���ȉ��̔����ɗ��܂邽�߁A����̑�^�g���b�N���u2015�N�x�d��

�ԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɑ�^

�g���b�N��K��������@�\�E���\�����������ƍl������B���̂��߁A��\�����\�ɗ�(��)�`(��)�̔R����P�̋Z

�p�́A���炩���u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�ƕ��ނ���đR��ׂ��ƍl������B

�@���̂悤�ɁA2010�N�V�����\�̒������R�c��E��C������̑�\�����\�ɂ́A�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P

�i���R��̐L�т�����m�ہj�̂��߂̐V�Z�p�Ƃ��ė��ꂽ�S��ނ̐V�Z�p���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P��

�P���ȉ��̌y���Ɏ~�܂�R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�ł��邱�Ƃ��琄������ƁA���̑�\�����\

���쐬���ꂽ�����̒������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̃G���W���W�̊w

�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�̔R����P�̉ۑ�������ł���Z�p���������ۗL���Ă��Ȃ��ƌ��ĊԈႢ����

�����̂Ɛ��������B

�i���R��̐L�т�����m�ہj�̂��߂̐V�Z�p�Ƃ��ė��ꂽ�S��ނ̐V�Z�p���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P��

�P���ȉ��̌y���Ɏ~�܂�R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�ł��邱�Ƃ��琄������ƁA���̑�\�����\

���쐬���ꂽ�����̒������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̃G���W���W�̊w

�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�̔R����P�̉ۑ�������ł���Z�p���������ۗL���Ă��Ȃ��ƌ��ĊԈႢ����

�����̂Ɛ��������B

�@�ȏ�̂��Ƃ���A2010 �N�����̒������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̃G���W���W

�̊w�ҁE���Ɓi���͖쓹�������A���ѓc�P�������A�㓡�V��E�Y�����V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[�������H��

�G�����A���R���EJARI�v���W�F�N�g�J������ǁA�吹�G�����j�́A��^�g���b�N�̔R����P�̉ۑ�������ł���Z�p

���������ۗL���Ă��Ȃ������Ɛ��������B���̌�A�S�N�ȏ���o�߂������݁i��2014�N12�����_�j�ł��A�����ԋZ

�p�����{�@�B�w��̍u����ɂ����ẮA�������R�c��̑�\�����\�i��2010�N�V�����\�j�ihttp://www.env.

go.jp/press/file_view.php?serial=16034&hou_id=12768�j�ɗ��ꂽ��^�g���b�N�̔R����P��NO���팸���\�ɂ���

�@�\�E���\�̗��u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�i��2�i�ߋ��A�G���W���_�E���T�C�W���O�AEGR����̍��x���ALP-EGR

�̗̍p�A�R�����ˈ��͂̌���APCI�R�āEHCCI�R�āA�^�[�{�R���p�E���h�V�X�e�����j�ɂ��Ă̑����̘_�����A����

�S�O�������A���݂ł���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏����Z�p�Ƃ֑̌�ȏC�����p���Ȃ���A���{�����ԋZ�p

�����{�@�B�w��̍u����Ő���ɔ��\����Ă���悤�ł���B

�̊w�ҁE���Ɓi���͖쓹�������A���ѓc�P�������A�㓡�V��E�Y�����V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[�������H��

�G�����A���R���EJARI�v���W�F�N�g�J������ǁA�吹�G�����j�́A��^�g���b�N�̔R����P�̉ۑ�������ł���Z�p

���������ۗL���Ă��Ȃ������Ɛ��������B���̌�A�S�N�ȏ���o�߂������݁i��2014�N12�����_�j�ł��A�����ԋZ

�p�����{�@�B�w��̍u����ɂ����ẮA�������R�c��̑�\�����\�i��2010�N�V�����\�j�ihttp://www.env.

go.jp/press/file_view.php?serial=16034&hou_id=12768�j�ɗ��ꂽ��^�g���b�N�̔R����P��NO���팸���\�ɂ���

�@�\�E���\�̗��u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�i��2�i�ߋ��A�G���W���_�E���T�C�W���O�AEGR����̍��x���ALP-EGR

�̗̍p�A�R�����ˈ��͂̌���APCI�R�āEHCCI�R�āA�^�[�{�R���p�E���h�V�X�e�����j�ɂ��Ă̑����̘_�����A����

�S�O�������A���݂ł���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̏����Z�p�Ƃ֑̌�ȏC�����p���Ȃ���A���{�����ԋZ�p

�����{�@�B�w��̍u����Ő���ɔ��\����Ă���悤�ł���B

�@�ȏ�̏��ӂ݂�ƁA2010 �N�����̒������R�c��E��C������E�����Ԕr�o�K�X���ψ��ψ���̃G���W

���W�̊w�ҁE���Ɓi���͖쓹�������A���ѓc�P�������A�㓡�V��E�Y�����V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[����

���H���G�����A���R���EJARI�v���W�F�N�g�J������ǁA�吹�G�����j�́A�N��l�Ƃ��āA��^�g���b�N�̋i�قɉ�����

�ׂ��@�|�X�g���ˎ���r�C�Ǔ��R�����ˎ��̃t�B���^�Đ��V�X�e�����̗p����DPF���u�ɂ����鋭���Đ��� �p�x��

���ɂ��R����̖h�~�A�ASCR�G�}�ɂ�����ቷ�����̌���A�BSCR�G�}�̑ϋv���̌���iSCR�G�}��HC���

�̍Đ����u�H�j�A�C�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���̇@�`�C�̉ۑ����������Z�p������ł��Ȃ��ߎS�Ȍ����J

���̏ɂ������Ɛ��������B

���W�̊w�ҁE���Ɓi���͖쓹�������A���ѓc�P�������A�㓡�V��E�Y�����V�R�������ԋZ�p�����Z���^�[����

���H���G�����A���R���EJARI�v���W�F�N�g�J������ǁA�吹�G�����j�́A�N��l�Ƃ��āA��^�g���b�N�̋i�قɉ�����

�ׂ��@�|�X�g���ˎ���r�C�Ǔ��R�����ˎ��̃t�B���^�Đ��V�X�e�����̗p����DPF���u�ɂ����鋭���Đ��� �p�x��

���ɂ��R����̖h�~�A�ASCR�G�}�ɂ�����ቷ�����̌���A�BSCR�G�}�̑ϋv���̌���iSCR�G�}��HC���

�̍Đ����u�H�j�A�C�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P���̇@�`�C�̉ۑ����������Z�p������ł��Ȃ��ߎS�Ȍ����J

���̏ɂ������Ɛ��������B

�R�|�R�D�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̊w�ҁE���Ǝ҂̏ꍇ

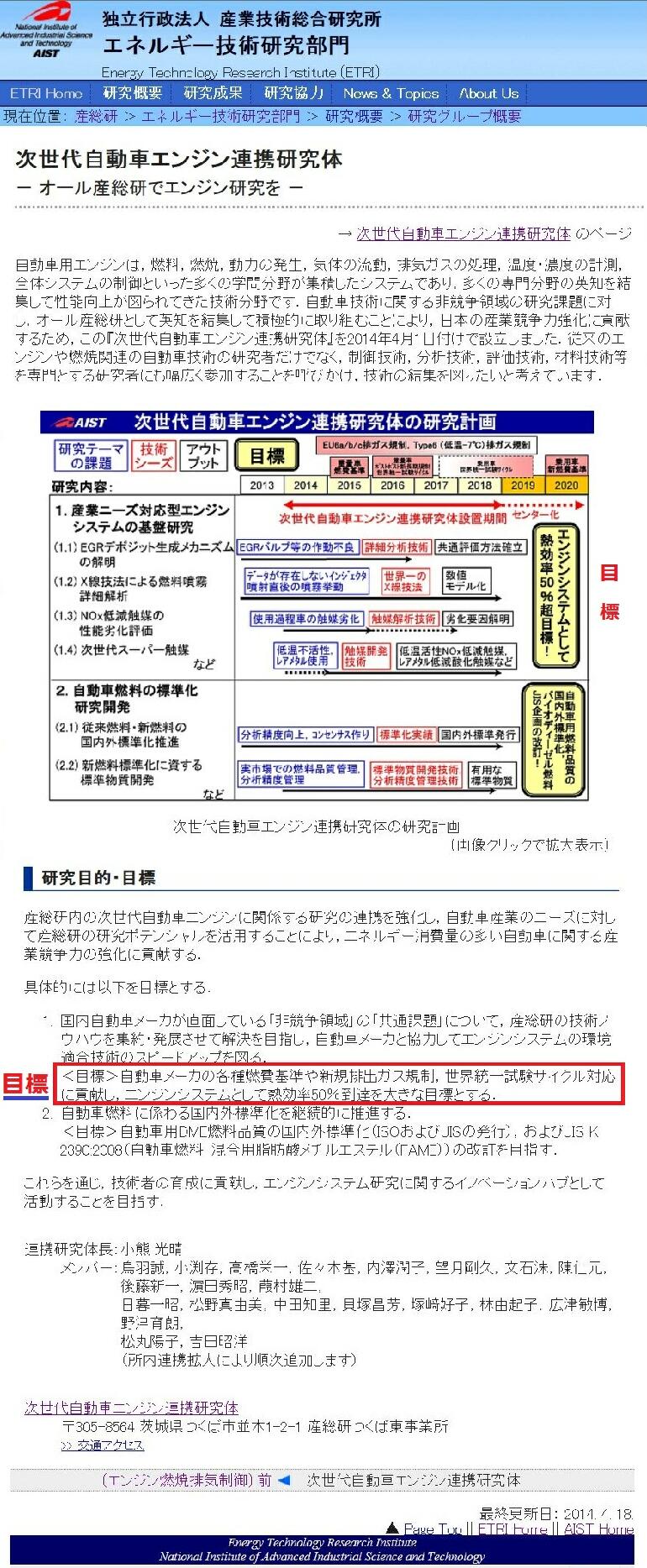

�@�ȉ��̕\�U�Ɏ������悤�ɁA�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�́A�u�����ԃ��[�J��

�e��R����V�K�r�o�K�X�K���A���E���ꎎ���T�C�N���Ή��ɍv�����A�G���W���V�X�e���Ƃ��ĔM����50�����B��

�傫�ȖڕW�Ƃ���v�Ƃ̗��h�ȖڕW���f���Ă���B�����āA���̖ڕW�B���̂��߂ɁA�u�w���Z�@�ɂ��R�������ڍ�

�́v�Ɓu������X�[�p�[�G�}�v�̂Q���ڂ̌������v�悳��Ă��邾���ł���B���̂��Ƃ���A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩��

�ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A�u�w���Z�@�ɂ��R

�������ڍ�́v�Ɓu������X�[�p�[�G�}�v�̂Q���ڂ̌��������������łɂ́A�G���W���́uNO���팸�v��u�d�ʎԃ��[

�h�R��̉��P�v���\�ƂȂ�A�G���W���V�X�e���Ƃ��ĔM����50���̃G���W������������Ƃ̋ɂ߂čr�����m�Ȏv�l�E

�����̐l�B�̂悤�ł���B

�e��R����V�K�r�o�K�X�K���A���E���ꎎ���T�C�N���Ή��ɍv�����A�G���W���V�X�e���Ƃ��ĔM����50�����B��

�傫�ȖڕW�Ƃ���v�Ƃ̗��h�ȖڕW���f���Ă���B�����āA���̖ڕW�B���̂��߂ɁA�u�w���Z�@�ɂ��R�������ڍ�

�́v�Ɓu������X�[�p�[�G�}�v�̂Q���ڂ̌������v�悳��Ă��邾���ł���B���̂��Ƃ���A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩��

�ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A�u�w���Z�@�ɂ��R

�������ڍ�́v�Ɓu������X�[�p�[�G�}�v�̂Q���ڂ̌��������������łɂ́A�G���W���́uNO���팸�v��u�d�ʎԃ��[

�h�R��̉��P�v���\�ƂȂ�A�G���W���V�X�e���Ƃ��ĔM����50���̃G���W������������Ƃ̋ɂ߂čr�����m�Ȏv�l�E

�����̐l�B�̂悤�ł���B

|

�@���̂悤�ɁA�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A���������A�㓡�V�ꎁ

���܂ފw�ҁE���Ƃ́A�u�����ԃ��[�J�̊e��R����V�K�r�o�K�X�K���A���E���ꎎ���T�C�N���Ή��ɍv���v

��A�u�M����50���̃G���W���̎����v�̑s��ȖڕW���f���Ă���悤���B�������A���̌����v��ł́A�u�w���Z�@�ɂ��

�R�������ڍ�́v�Ɓu������X�[�p�[�G�}�v�̂Q��ނ����̒m�b�̖����e���ȋZ�p�̌������i�ɂ���āu�M����

50���̃G���W���̎����v�Ɖ]���f�B�[�[���G���W���ɂƂ��ċɂ߂č����ڕW��B������Ɛ錾���Ă���̂ł���B

���܂ފw�ҁE���Ƃ́A�u�����ԃ��[�J�̊e��R����V�K�r�o�K�X�K���A���E���ꎎ���T�C�N���Ή��ɍv���v

��A�u�M����50���̃G���W���̎����v�̑s��ȖڕW���f���Ă���悤���B�������A���̌����v��ł́A�u�w���Z�@�ɂ��

�R�������ڍ�́v�Ɓu������X�[�p�[�G�}�v�̂Q��ނ����̒m�b�̖����e���ȋZ�p�̌������i�ɂ���āu�M����

50���̃G���W���̎����v�Ɖ]���f�B�[�[���G���W���ɂƂ��ċɂ߂č����ڕW��B������Ɛ錾���Ă���̂ł���B

�@��L�̕\�U�Ɏ����������v�������ƁA�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A

���H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A�O�q�̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̇@�`�C

�̉ۑ���������đ�^�g���b�N�́uNO���팸�v��u�R����P�v���߂������Ɏ����ł�����p�I�ȋZ�p�������

���ł��Ȃ��ߎS�ȏɂ��邱�Ƃ�@���Ɏ������؋��ł����Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

���H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A�O�q�̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̇@�`�C

�̉ۑ���������đ�^�g���b�N�́uNO���팸�v��u�R����P�v���߂������Ɏ����ł�����p�I�ȋZ�p�������

���ł��Ȃ��ߎS�ȏɂ��邱�Ƃ�@���Ɏ������؋��ł����Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�@���̂Ȃ�A���ɁA�ڕW�Ƃ���u�w���Z�@�ɂ��R�������ڍ�́v�ɐ��������Ƃ��Ă��A���̉�͌��ʂ�L�����p��

���R�ĉ��P�̎v�z�E�헪�E���z��������A�f�B�[�[���G���W���̇@�`�C�̉ۑ���������đ�^�g���b�N�́uNO���팸�v

��u�R����P�v���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B�܂��A�u������X�[�p�[�G�}�v�̊J���́A�G���W���W�̊w�ҁE��

��Ƃ̎�̓I�Ȍ����Ɩ��ł͖����A�G�}����Ƃ���w�ҁE���Ƃ̎�v�Ȍ����Ɩ��ł���B���̂��߁A���́u����

��X�[�p�[�G�}�v�̊J���ł́A�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ͒P�Ȃ�⍲���ɉ߂��Ȃ��ƍl������B���������āA�u��

����X�[�p�[�G�}�v�̊J�����u�M����50���̃G���W���̎����v�̑s��ȖڕW�B���̏d�v�����Ƃ̈ʒu�Â��ł���A

�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�w�ҁE���Ƃ́A���͖{��̌����v����쐬���Ă��邱�ƂɂȂ��

�]�������ł���B�܂�A���l�Ɋۓ����ł͂Ȃ����Ɖ]�����Ƃł���B

���R�ĉ��P�̎v�z�E�헪�E���z��������A�f�B�[�[���G���W���̇@�`�C�̉ۑ���������đ�^�g���b�N�́uNO���팸�v

��u�R����P�v���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B�܂��A�u������X�[�p�[�G�}�v�̊J���́A�G���W���W�̊w�ҁE��

��Ƃ̎�̓I�Ȍ����Ɩ��ł͖����A�G�}����Ƃ���w�ҁE���Ƃ̎�v�Ȍ����Ɩ��ł���B���̂��߁A���́u����

��X�[�p�[�G�}�v�̊J���ł́A�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ͒P�Ȃ�⍲���ɉ߂��Ȃ��ƍl������B���������āA�u��

����X�[�p�[�G�}�v�̊J�����u�M����50���̃G���W���̎����v�̑s��ȖڕW�B���̏d�v�����Ƃ̈ʒu�Â��ł���A

�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�w�ҁE���Ƃ́A���͖{��̌����v����쐬���Ă��邱�ƂɂȂ��

�]�������ł���B�܂�A���l�Ɋۓ����ł͂Ȃ����Ɖ]�����Ƃł���B

�@�Ƃ���ŁA���́u������X�[�p�[�G�}�v�̊J���𐬌�������ɂ́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂ɂ̓m�[�x���܋��̑唭

�����K�v�ƍl�����邽�߁A�߂������Ɏ����ԗp�Ƃ��Ď��p�������\���͊F���Ǝv����̂ł���B�������A�i�Ɓj�Y

�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE����

�́A�u������X�[�p�[�G�}�v��������𓊓�����ΒN�ɂł��e�ՂɊJ������������Ƃ̌��ʂ��̂悤�ł���B���̂Ȃ�

�A�u������X�[�p�[�G�}�v���e�ՂɊJ���ł��Ȃ��Z�p�Ƃ̔��f�E�����ł���A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W

���A�g�����́v���u�M����50���̃G���W���̎����v�̌����v��Ɂu������X�[�p�[�G�}�v���������ڂɋ����Ă��Ȃ���

�l�����邽�߂ł���B

�����K�v�ƍl�����邽�߁A�߂������Ɏ����ԗp�Ƃ��Ď��p�������\���͊F���Ǝv����̂ł���B�������A�i�Ɓj�Y

�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE����

�́A�u������X�[�p�[�G�}�v��������𓊓�����ΒN�ɂł��e�ՂɊJ������������Ƃ̌��ʂ��̂悤�ł���B���̂Ȃ�

�A�u������X�[�p�[�G�}�v���e�ՂɊJ���ł��Ȃ��Z�p�Ƃ̔��f�E�����ł���A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W

���A�g�����́v���u�M����50���̃G���W���̎����v�̌����v��Ɂu������X�[�p�[�G�}�v���������ڂɋ����Ă��Ȃ���

�l�����邽�߂ł���B

�@�܂��A���̌����v��ł́A�u�M����50���̃G���W���̎����v�̖ڕW��B�����鎞�������L����Ă��Ȃ��悤���B����

���R�́A���ɁA�����̉��ꂩ�̎����ɁA�M����50���̃G���W���V�X�e���̖ڕW�������ł��Ă��Ȃ��Ƃ̔ᔻ����

�ہA�i�Ɓj�Y��������������ݒ肵�Ă�������J�̖ڕW�B���̎�����100�`200�N��ł������Ƃ̌�����������邽��

�̏��������m��Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A

���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A�u�����ԃ��[�J�̊e��R����V�K�r�o�K�X�K���A���E���ꎎ��

�T�C�N���Ή��ɍv���v��A�u�M����50���̃G���W���̎����v�̖ڕW��B�����邱�Ƃɂ��ẮA���̈Ӑ}�E�ӌ����ŏ�

����S�����������ƍl������B���ꂪ�������ۂ��̐^���́A�����҂݂̂��m���Ă��邱�Ƃ��B

���R�́A���ɁA�����̉��ꂩ�̎����ɁA�M����50���̃G���W���V�X�e���̖ڕW�������ł��Ă��Ȃ��Ƃ̔ᔻ����

�ہA�i�Ɓj�Y��������������ݒ肵�Ă�������J�̖ڕW�B���̎�����100�`200�N��ł������Ƃ̌�����������邽��

�̏��������m��Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A

���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A�u�����ԃ��[�J�̊e��R����V�K�r�o�K�X�K���A���E���ꎎ��

�T�C�N���Ή��ɍv���v��A�u�M����50���̃G���W���̎����v�̖ڕW��B�����邱�Ƃɂ��ẮA���̈Ӑ}�E�ӌ����ŏ�

����S�����������ƍl������B���ꂪ�������ۂ��̐^���́A�����҂݂̂��m���Ă��邱�Ƃ��B

�@���͂Ƃ�����A��L�̕\�U�Ɏ������i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̔M����50���̃G���W���V�X

�e�����������錤���v��́A������n���ɂ������e�ł��邱�Ƃ����炩�ł���B���̂��߁A���́i�Ɓj�Y�����́u����

�㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̌����v��́A�P�ɗ\�Z���l�����邽�߂̍��\�I�Ȍv��̂悤�Ɍ��邱�Ƃ��\�Ȃ�

���Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�e�����������錤���v��́A������n���ɂ������e�ł��邱�Ƃ����炩�ł���B���̂��߁A���́i�Ɓj�Y�����́u����

�㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̌����v��́A�P�ɗ\�Z���l�����邽�߂̍��\�I�Ȍv��̂悤�Ɍ��邱�Ƃ��\�Ȃ�

���Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�@�܂��A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂�

�w�ҁE���Ƃ́A�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v�̋Ɩ��𐄐i����Ƃ̂��Ƃł���B�������A�y�������G

�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^�����o�C�I�}�X�R����DME�ɂ�鎩���Ԃ̒�Y�f�E�E��

���́A�s�\���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�c�l�d�͎����ԗp�R���Ƃ��ẮA���הR���ł���B���̂��߂ɁA���{�ł͏�

���ɂ����Ă��A�c�l�d�������ԗp�R���Ƃ��ĕ��y����\�����F���ƍl������B����Ƃ����{�̎����ԗp�R���ɗp

�����Ȃ��c�l�d�ɂ��āA�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v�́A���{�̍����ɂƂ��đS�����ʂȋƖ��ƍl��

����B�Ȃ��A�ŋ߂̓��{�����ԋZ�p�����{�@�B�w��̍u����ɂ����ẮA���{�l�͂c�l�d�G���W����c�l�d����

�Ԃ̘_���́A�w�ǔ��\����Ă��Ȃ��ł���B���̂��Ƃ́A�ŋ߂̓��{�ł͂c�l�d�����Ԃ͎��p���̖������Ƃ���

������Ă������߂ƍl������B���̂��߂ɁA�c�l�d�G���W����c�l�d�����Ԃ̌����J���̂����~�ƂȂ������̂Ɛ�����

���B���̂悤�ȏɂ���ɂ�������炸�A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A��

�H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ��]���̕��j��ς��邱�ƂȂ��A��ȂɁu�����ԗp�c�l�d�R���i��

�̍����O�W�����v�̋Ɩ��𐄐i���邱�Ƃ́A�ꌾ�Ō����A�u���̍����v�Ɖ]�����Ƃł͂Ȃ����낤���B

�w�ҁE���Ƃ́A�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v�̋Ɩ��𐄐i����Ƃ̂��Ƃł���B�������A�y�������G

�l���M�[�������R�O�������c�l�d�𐄏�����@�B�w��̋^�����o�C�I�}�X�R����DME�ɂ�鎩���Ԃ̒�Y�f�E�E��

���́A�s�\���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�c�l�d�͎����ԗp�R���Ƃ��ẮA���הR���ł���B���̂��߂ɁA���{�ł͏�

���ɂ����Ă��A�c�l�d�������ԗp�R���Ƃ��ĕ��y����\�����F���ƍl������B����Ƃ����{�̎����ԗp�R���ɗp

�����Ȃ��c�l�d�ɂ��āA�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v�́A���{�̍����ɂƂ��đS�����ʂȋƖ��ƍl��

����B�Ȃ��A�ŋ߂̓��{�����ԋZ�p�����{�@�B�w��̍u����ɂ����ẮA���{�l�͂c�l�d�G���W����c�l�d����

�Ԃ̘_���́A�w�ǔ��\����Ă��Ȃ��ł���B���̂��Ƃ́A�ŋ߂̓��{�ł͂c�l�d�����Ԃ͎��p���̖������Ƃ���

������Ă������߂ƍl������B���̂��߂ɁA�c�l�d�G���W����c�l�d�����Ԃ̌����J���̂����~�ƂȂ������̂Ɛ�����

���B���̂悤�ȏɂ���ɂ�������炸�A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A��

�H�����A���������A�㓡�V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ��]���̕��j��ς��邱�ƂȂ��A��ȂɁu�����ԗp�c�l�d�R���i��

�̍����O�W�����v�̋Ɩ��𐄐i���邱�Ƃ́A�ꌾ�Ō����A�u���̍����v�Ɖ]�����Ƃł͂Ȃ����낤���B

�@�ȏ�̏���A�i�Ɓj�Y�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�̏��F�������A���H�����A���������A�㓡�V

�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A���Ɨ\�Z���g���č����̐����ɖ𗧂��Ȃ��Ɩ��𐋍s���邱�Ƃɉ��̍߈����������Ȃ�

�l�B�̂悤�Ɏv����̂́A�M�҂����̕Ό��ł��낤���B����́A�M�҂̌l�I�Ȉӌ��ł��邪�A��v�����@�́A�Ɓj�Y

�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�ɂ����鐭�{�\�Z�������̂��߂Ɏg���Ă��邩�ۂ��ɂ��āA�\��

�ɐ������ė~�������̂ł���B

�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A���Ɨ\�Z���g���č����̐����ɖ𗧂��Ȃ��Ɩ��𐋍s���邱�Ƃɉ��̍߈����������Ȃ�

�l�B�̂悤�Ɏv����̂́A�M�҂����̕Ό��ł��낤���B����́A�M�҂̌l�I�Ȉӌ��ł��邪�A��v�����@�́A�Ɓj�Y

�����́u�����㎩���ԃG���W���A�g�����́v�ɂ����鐭�{�\�Z�������̂��߂Ɏg���Ă��邩�ۂ��ɂ��āA�\��

�ɐ������ė~�������̂ł���B

�R�|�S�D��^�g���b�N�̉ۑ����������V�Z�p�������E��Ăł��Ȃ����{�̊w�ҁE���Ƃ̌���

�@�ȏ�̂��Ƃ���A���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR������{

10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�����������{�\�ɂ��邽�߂ɂ́A�O�q�̑�^�g���b

�N�ɂ�����@�`�C�̉ۑ���i�قɉ����ׂ��ł��邱�Ƃ��A���ɏ\�ɗ����E�F�����Ă���悤�ł���B�������A���{��

�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��E��Ă���̐S�v�̑�^�g���b�N�ł�NO���팸��R����P�̋K�������ɓK������

�邽�߂̎�i�E���@�́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����ڏq���Ă���悤�ɁA�������R�c��̑�

�\�����\�i��2010�N�V�����\�j�ihttp://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=16034&hou_id=12768�j�Ɂu�R��̐L��

������m�ہv�ƋL�ڂ���Ă���O�q��(��)�`(��)�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�����̎�C�̕t�����ÐF���R����Z�p��

����ł���B����璆�R�̑�\�����\��(��)�`(��)�̔R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�̒��g�́A�Ⴆ�A20

�N���x���ȑO���碗��z�̔R�ċZ�p�v�Ƒ�����ĔL���ێq�������J���Ɏ���o�������A�����Ɏ��p���ł��Ă��Ȃ��o�b�h

�R�āi���g�b�b�h�R��)�̂悤�ȋZ�p��A�u����̍��x���v�̂悤�ȓK���ȏC���ꂾ���̋Z�p���u�V�Z�p�I�v�Ƃ��Ė��L����

�Ă���̂ł���B���̂悤�ȁu����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�����p���ł����Ƃ��Ă��A�����́u2015�N�x�d�ʎԔR��

����{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɑ�^�g���b�N��K

�������邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���W�҂ł���A�N�ł��e�Ղɗ����ł��邱�Ƃł���B

10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̋K�����������{�\�ɂ��邽�߂ɂ́A�O�q�̑�^�g���b

�N�ɂ�����@�`�C�̉ۑ���i�قɉ����ׂ��ł��邱�Ƃ��A���ɏ\�ɗ����E�F�����Ă���悤�ł���B�������A���{��

�G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��E��Ă���̐S�v�̑�^�g���b�N�ł�NO���팸��R����P�̋K�������ɓK������

�邽�߂̎�i�E���@�́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����ڏq���Ă���悤�ɁA�������R�c��̑�

�\�����\�i��2010�N�V�����\�j�ihttp://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=16034&hou_id=12768�j�Ɂu�R��̐L��

������m�ہv�ƋL�ڂ���Ă���O�q��(��)�`(��)�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�����̎�C�̕t�����ÐF���R����Z�p��

����ł���B����璆�R�̑�\�����\��(��)�`(��)�̔R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�̒��g�́A�Ⴆ�A20

�N���x���ȑO���碗��z�̔R�ċZ�p�v�Ƒ�����ĔL���ێq�������J���Ɏ���o�������A�����Ɏ��p���ł��Ă��Ȃ��o�b�h

�R�āi���g�b�b�h�R��)�̂悤�ȋZ�p��A�u����̍��x���v�̂悤�ȓK���ȏC���ꂾ���̋Z�p���u�V�Z�p�I�v�Ƃ��Ė��L����

�Ă���̂ł���B���̂悤�ȁu����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�����p���ł����Ƃ��Ă��A�����́u2015�N�x�d�ʎԔR��

����{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɑ�^�g���b�N��K

�������邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���W�҂ł���A�N�ł��e�Ղɗ����ł��邱�Ƃł���B

�@����ɂ�������炸�A���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A���R�̑�\�����\��(��)�`(��)�̔R���

�P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�̌����J���𐄐i���邱�Ƃɂ��A�����́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10����

�x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɑ�^�g���b�N��K�������邱��

���\�Ƃ��鋕�U�̋Z�p�\�����A���݂����X�Ɣ��\��������Ă���悤���B����́A���{�̃f�B�[�[���G���W���W��

�w�ҁE���Ƃ��Ӑ}�I���āu�R�v�E�u�U��v�E�u���v�̋Z�p�\���̔��\���s���Ă���ƍl������B

�P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�̌����J���𐄐i���邱�Ƃɂ��A�����́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10����

�x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɑ�^�g���b�N��K�������邱��

���\�Ƃ��鋕�U�̋Z�p�\�����A���݂����X�Ɣ��\��������Ă���悤���B����́A���{�̃f�B�[�[���G���W���W��

�w�ҁE���Ƃ��Ӑ}�I���āu�R�v�E�u�U��v�E�u���v�̋Z�p�\���̔��\���s���Ă���ƍl������B

�@�����Ƃ��A���{�̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ��l�I�ɂ́A���̂悤�ȁu�R�v�E�u�U��v�E�u���v�̋Z�p�\��

�̔��\�́A���������ƍl���Ă��锤�ł���B�������A���ꂪ�ł��Ȃ��̂́A���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A��

���_�ł́A��^�g���b�N�̇@�`�C�̉ۑ�����ɗL���ȏ����Z�p�E�V�Z�p��{���ɉ����ۗL���Ă��Ȃ��̂���R���鎖

���ł��邱�Ƃ������Ɛ��������B���������āA���R�̑�\�����\��(��)�`(��)�̔R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^

�Z�p�v�̗̍p�ɂ���đ�^�g���b�N�́uNO���팸�v��u�R����P�v���\�Ǝ咣������{�̃G���W���W�̊w�ҁE����

�̏����́A���ꂪ�u�ȍs�ׁv�E�u�Y�I�Ȋ����v�E�u�s�^�ʖڂȐE���s�ׁv�ł��邱�Ƃ��\���Ɏ��o���Ă���ƍl��

����B�������A���̂��Ƃ𐳒��ɓf�I�E�����ł��Ȃ��̂́A���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�u�����v���C�h�E��

���S�v��������ɁA�u�n�ʁE�g���̑r���v�Ɖ]���d��Ȗ��������N�������˂Ȃ��Ƃ̊뜜���Ă��邽�߂Ɛ��������B

�̔��\�́A���������ƍl���Ă��锤�ł���B�������A���ꂪ�ł��Ȃ��̂́A���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A��

���_�ł́A��^�g���b�N�̇@�`�C�̉ۑ�����ɗL���ȏ����Z�p�E�V�Z�p��{���ɉ����ۗL���Ă��Ȃ��̂���R���鎖

���ł��邱�Ƃ������Ɛ��������B���������āA���R�̑�\�����\��(��)�`(��)�̔R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^

�Z�p�v�̗̍p�ɂ���đ�^�g���b�N�́uNO���팸�v��u�R����P�v���\�Ǝ咣������{�̃G���W���W�̊w�ҁE����

�̏����́A���ꂪ�u�ȍs�ׁv�E�u�Y�I�Ȋ����v�E�u�s�^�ʖڂȐE���s�ׁv�ł��邱�Ƃ��\���Ɏ��o���Ă���ƍl��

����B�������A���̂��Ƃ𐳒��ɓf�I�E�����ł��Ȃ��̂́A���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ́A�u�����v���C�h�E��

���S�v��������ɁA�u�n�ʁE�g���̑r���v�Ɖ]���d��Ȗ��������N�������˂Ȃ��Ƃ̊뜜���Ă��邽�߂Ɛ��������B

�@�����ŁA���{�̃G���W���W�̊w�ҁE���Ƃ̐l�B�́A���]�̍�Ƃ��āA��^�g���b�N�́uNO���팸�v��u�R����P�v��

�L���ȋZ�p�J���Ɏ��s���Ă��錻���I�����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̊������A��v�c�����čs���Ă���ƍl������B��

�̂��߂̗L���Ȏ�i�E���@�́A �O�q�̒��R�̑�\�����\�ɂ�����(��)�`(��)�̔R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z

�p�v�̗̍p�ɂ���đ�^�g���b�N�́uNO���팸�v��u�R����P�v���\�Ƃ�����疳�p�ȁu�R�v�E�u���v�̋Z�p�\���X

�Ǝ咣�������A���̎咣�𑼂̊w�ҁE���Ƃ���^����Ɖ]�����Ԍ���ɉ����邱�Ƃł���B

�L���ȋZ�p�J���Ɏ��s���Ă��錻���I�����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̊������A��v�c�����čs���Ă���ƍl������B��

�̂��߂̗L���Ȏ�i�E���@�́A �O�q�̒��R�̑�\�����\�ɂ�����(��)�`(��)�̔R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z

�p�v�̗̍p�ɂ���đ�^�g���b�N�́uNO���팸�v��u�R����P�v���\�Ƃ�����疳�p�ȁu�R�v�E�u���v�̋Z�p�\���X

�Ǝ咣�������A���̎咣�𑼂̊w�ҁE���Ƃ���^����Ɖ]�����Ԍ���ɉ����邱�Ƃł���B

�@�����āA���̂悤�Ȓ��Ԍ��i���h�^�o�^�쌀�j�����{�����ԋZ�p�����{�@�B�w��ŔM�S�ɉ�����ꑱ�����Ƃ��Ă��A

�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j��

�K�������ɓK�������^�g���b�N���߂������Ɏ����ł��Ȃ����Ƃ́A���R�̑�\�����\��(��)�`(��)�̔R����P��

�u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�̓��e�������ł���������Ζ��炩�Ȃ��Ƃł���B

�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j��

�K�������ɓK�������^�g���b�N���߂������Ɏ����ł��Ȃ����Ƃ́A���R�̑�\�����\��(��)�`(��)�̔R����P��

�u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�̓��e�������ł���������Ζ��炩�Ȃ��Ƃł���B

�@���̂܂܂ł́A�O�q�̒��R�̑�\�����\�ɗ��ꂽ(��)�`(��)�̔R����P�́u����Z�p�v�E�u�K���N�^�Z�p�v�₻��

�ɗނ���Z�p�̗̍p�ɂ���đ�^�g���b�N�ł̏\���ȁuNO���팸�v��u�R����P�v���\�Ƃ�����{�̃f�B�[�[���G���W

���W�̊w�ҁE���Ƃ̈Ӑ}�I�ȁu�R�v�E�u�U��v�E�u���v�̋Z�p�\���̃h�^�o�^�쌀�́A���ꂩ������{�̃G���W���W

�̊w�ҁE���Ƃ����X�Ɖ�����������̂Ɛ��@�����B���̏ꍇ�A�M�҂́A���ꂩ��������ɂ킽��A���̏Ύ~�疜��

�h�^�o�^�쌀���ӏ܂����ĖႦ�邱�ƂɂȂ肻�����B����́A�|���R�c���Z�p���̂����₩�ȉɒׂ��̃l�^�ł��邽�߁A��

���Ɋ��ӂ��ׂ����Ƃ��ƌ��������ł���B�Ȃ��A�h�^�o�^�쌀�Ɖ]�����̂́A���҂��^�ʖڂɉ�����قǁA����Ƃ̂���

���B

�ɗނ���Z�p�̗̍p�ɂ���đ�^�g���b�N�ł̏\���ȁuNO���팸�v��u�R����P�v���\�Ƃ�����{�̃f�B�[�[���G���W

���W�̊w�ҁE���Ƃ̈Ӑ}�I�ȁu�R�v�E�u�U��v�E�u���v�̋Z�p�\���̃h�^�o�^�쌀�́A���ꂩ������{�̃G���W���W

�̊w�ҁE���Ƃ����X�Ɖ�����������̂Ɛ��@�����B���̏ꍇ�A�M�҂́A���ꂩ��������ɂ킽��A���̏Ύ~�疜��

�h�^�o�^�쌀���ӏ܂����ĖႦ�邱�ƂɂȂ肻�����B����́A�|���R�c���Z�p���̂����₩�ȉɒׂ��̃l�^�ł��邽�߁A��

���Ɋ��ӂ��ׂ����Ƃ��ƌ��������ł���B�Ȃ��A�h�^�o�^�쌀�Ɖ]�����̂́A���҂��^�ʖڂɉ�����قǁA����Ƃ̂���

���B

�S�D�G���W�����������ɔr�C�K�X���x�̍��������\�ɂ���Q�^�[�{���C���x�~�̋Z�p

�@�ȏ�̂悤�ɁA2010�N�`2014�N�ɂ����āAUD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ���� �O�G ���́A��^�g���b�N�ɂ������u�@

DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�̉ۑ���������邽

�߂��r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�J���̕K�v���ƁA�X�Ȃ�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̕K�v�������������

����悤���BUD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ���� �O�G ���̗����́A����c��w�E���������Ɠ��l�ɁA�u�@ DPF���u��

�����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉�

�P�v�v�̂S���ڂ̑�^�g���b�N�̌����J�����ׂ��ۑ肾������A�����̉ۑ������������̓I�ȋZ�p�I��������

���E�J������Ă��Ȃ��̂ł���B�܂�A�O�G ���̗����́A����c��w�E���������Ɠ��l�ɁA��^�g���b�N�́u��

NO�����v����сu��R��v�̎���������Ƃ̂ɂ́A���ړI�ɖ𗧂Z�p���������E��������Ă��Ȃ��̂ł�

��B���̂悤�ɁA�ŋ߁i��2010�N�`2014�N�j�ɂ����ẮA���{���\����G���W���W�̒����ȑ���c��w�E������

���A����уg���b�N���[�J�ł���UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G ���̐��Ƃ́A���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[��

�y�[�W�������ԋZ�p���̔N�ӂł́A��^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v���������邽�߂́u�@ DPF���u��

�����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��

�̉��P�v���ۑ肾����������A�ۑ�������ł����̓I�ȋZ�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B

DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�̉ۑ���������邽

�߂��r�C�K�X���x�̍�������}��Z�p�J���̕K�v���ƁA�X�Ȃ�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̕K�v�������������

����悤���BUD�g���b�N�X�� ���ѐM�T ���� �O�G ���̗����́A����c��w�E���������Ɠ��l�ɁA�u�@ DPF���u��

�����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A�u�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉�

�P�v�v�̂S���ڂ̑�^�g���b�N�̌����J�����ׂ��ۑ肾������A�����̉ۑ������������̓I�ȋZ�p�I��������

���E�J������Ă��Ȃ��̂ł���B�܂�A�O�G ���̗����́A����c��w�E���������Ɠ��l�ɁA��^�g���b�N�́u��

NO�����v����сu��R��v�̎���������Ƃ̂ɂ́A���ړI�ɖ𗧂Z�p���������E��������Ă��Ȃ��̂ł�

��B���̂悤�ɁA�ŋ߁i��2010�N�`2014�N�j�ɂ����ẮA���{���\����G���W���W�̒����ȑ���c��w�E������

���A����уg���b�N���[�J�ł���UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G ���̐��Ƃ́A���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[��

�y�[�W�������ԋZ�p���̔N�ӂł́A��^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v���������邽�߂́u�@ DPF���u��

�����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��

�̉��P�v���ۑ肾����������A�ۑ�������ł����̓I�ȋZ�p�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���B

�@����ɑ��A�|���R�c���Z�p���̕M�҂�2004�N5��25���ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�i�o�T�F

http://www6.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodbk.ipdl�j�������̖����ɂ́A��^�g���b�N�ɂ����đ��}�ɉ������ׂ���

��Ƃ����u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v��

�����A�����̉ۑ���������邽�߂̋Z�p�Ƃ��āu�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���v�̏ڍׂƁuNO���팸�v�Ɓu�R���

�P�v�̋@�\�E���ʂ��L�ڂ��Ă���̂ł���B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A2005�N3

���ɓ������J����Ă����ɁA2006�N4��7�����J�̕M�҂̃C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�ɂ����ċZ�p���e���ڍׂ�

�������Ă�����ł���B���������āA�ŋ߁i��2010�N�`2014�N�j�ɂ����ẮA���{���\����G���W���W�̒����ȑ�

��c��w�E���������A����уg���b�N���[�J�ł���UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G ���̐��Ƃ����{������

�H�Ɖ�̃z�[���y�[�W��AMAGAZINE�i2012�N3�����j�������ԋZ�p���̔N�Ӂi��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�̒���

�q�ׂ��Ă�����^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v���������邽�߂́u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x��

���v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v���ۑ�́A

�|���R�c���Z�p���̕M�҂�2004�N5��25���ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̖���

���ɏڂ����L�ڂ��Ă���̂ł���B

http://www6.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodbk.ipdl�j�������̖����ɂ́A��^�g���b�N�ɂ����đ��}�ɉ������ׂ���

��Ƃ����u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v��

�����A�����̉ۑ���������邽�߂̋Z�p�Ƃ��āu�Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���v�̏ڍׂƁuNO���팸�v�Ɓu�R���

�P�v�̋@�\�E���ʂ��L�ڂ��Ă���̂ł���B�����āA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A2005�N3

���ɓ������J����Ă����ɁA2006�N4��7�����J�̕M�҂̃C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�ɂ����ċZ�p���e���ڍׂ�

�������Ă�����ł���B���������āA�ŋ߁i��2010�N�`2014�N�j�ɂ����ẮA���{���\����G���W���W�̒����ȑ�

��c��w�E���������A����уg���b�N���[�J�ł���UD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G ���̐��Ƃ����{������

�H�Ɖ�̃z�[���y�[�W��AMAGAZINE�i2012�N3�����j�������ԋZ�p���̔N�Ӂi��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�̒���

�q�ׂ��Ă�����^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v���������邽�߂́u�@ DPF���u�̋����Đ��̕p�x��

���v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v���ۑ�́A

�|���R�c���Z�p���̕M�҂�2004�N5��25���ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̖���

���ɏڂ����L�ڂ��Ă���̂ł���B

�@�܂�A���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��AMAGAZINE�i2012�N3�����j�������ԋZ�p���̔N�Ӂi��2010

�N�y��2014�N�̂W�����j�̂悤�Ȑ��Ԃɉe���͂�M�����̍����Ƃ�����M�}�̂ɂ����āA����c��w�E

���������AUD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G �����������A���ѐM�T ���A������O�G ���̂R��

����^�g���b�N�J���̍ŐV�̋Z�p���ƋL�ڂ��ꂽ�@�`�C�̉ۑ�́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N���ȑO

��2004�N5��25���ɓ������ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����i�o�T�Fhttp://www6.

ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodbk.ipdl�j�̖����ɖ��L���Ă����̂ł���B�܂��A���{�����ԍH�Ɖ��

AMAGAZINE�i2012�N3�����j�������ԋZ�p���i��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�̔N�ӂɂ����āA���������́A��^�g��

�b�N���@�`�C���Z�p�J���̉ۑ���q�ׂ��Ă��邾���ł���A�����̉ۑ�������ł����̓I�ȋZ�p�ɂ��ẮA

���̏����E�J������Ă��Ȃ��B�������A�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N�ȏ���̂ɏo�肵���C���x�~�G���W��

�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A�@�`�C���Z�p�I�ۑ肪�S�ĉ����ł��邽

�߁A�e�Ղɑ�^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v�������ł���̂ł���B���̏ɂ��āA�ȉ��̕\�V�ɔ���

�Ղ��܂Ƃ߂��̂ŁA�䗗�������������B

�N�y��2014�N�̂W�����j�̂悤�Ȑ��Ԃɉe���͂�M�����̍����Ƃ�����M�}�̂ɂ����āA����c��w�E

���������AUD�g���b�N�X���̏��ѐM�T ���� �O�G �����������A���ѐM�T ���A������O�G ���̂R��

����^�g���b�N�J���̍ŐV�̋Z�p���ƋL�ڂ��ꂽ�@�`�C�̉ۑ�́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N���ȑO

��2004�N5��25���ɓ������ɏo�肵���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����i�o�T�Fhttp://www6.

ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodbk.ipdl�j�̖����ɖ��L���Ă����̂ł���B�܂��A���{�����ԍH�Ɖ��

AMAGAZINE�i2012�N3�����j�������ԋZ�p���i��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�̔N�ӂɂ����āA���������́A��^�g��

�b�N���@�`�C���Z�p�J���̉ۑ���q�ׂ��Ă��邾���ł���A�����̉ۑ�������ł����̓I�ȋZ�p�ɂ��ẮA

���̏����E�J������Ă��Ȃ��B�������A�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N�ȏ���̂ɏo�肵���C���x�~�G���W��

�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A�@�`�C���Z�p�I�ۑ肪�S�ĉ����ł��邽

�߁A�e�Ղɑ�^�g���b�N�́u��NO�����v����сu��R��v�������ł���̂ł���B���̏ɂ��āA�ȉ��̕\�V�ɔ���

�Ղ��܂Ƃ߂��̂ŁA�䗗�������������B

| ��2010�`2014�N�ɗ��ꂽ |

|

|

|

| �@ | |

��^�g���b�N�̎����s���ɑ��p�����

�G���W�����������ɂ�����

�r�C�K�X���x��������

|

�� �ۑ�����̓����Z�p

�� �W�����i�Q�l�j

�E�{�y�[�W�̑��̍��i�Ⴆ�A4�����Q�Ɓj

|

| �A | |

||

| �B | |

||

| �C | |

��^�g���b�N�̎����s���ɑ��p�����

�G���W�����������ɂ�����

�R��̌���

|

�� �ۑ�����̓����Z�p

�� �W�����i�Q�l�j

|

�@���Ă��āA�A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��A�C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈�

�������̋Z�p���I�A���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I������č������ɂ�

��^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��܂����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈�

�������̋Z�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA����͕M�҂̗\���ɉ߂��Ȃ����Ƃł��邪�A�����̉��ꂩ�̎����ɂ���

�āA�킪���̑�^�g���b�N�́A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO��

�K���v�̋K�������́A�����I�Ɏ��{������Ȃ��ƍl������B�����āA�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N�O��2004

�N5��25���ɏo�肵���Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A

���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��JAMAGAZINE�@�i2012�N3�����j�ɂ����đ���c��w�E�����������w�E�́u�@

DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎ�

���[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̋Z�p�I���ۑ�̑S�Ă��������邱�Ƃ��\�ƂȂ�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{

10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K�������ɓK���\����^�g���b�N���e�ՂɎ����ł���

���ł���B

�������̋Z�p���I�A���{�͑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��E��r�o�K�X��𑁊��ɐݒ肹��I������č������ɂ�

��^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��܂����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈�

�������̋Z�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA����͕M�҂̗\���ɉ߂��Ȃ����Ƃł��邪�A�����̉��ꂩ�̎����ɂ���

�āA�킪���̑�^�g���b�N�́A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO��

�K���v�̋K�������́A�����I�Ɏ��{������Ȃ��ƍl������B�����āA�|���R�c���Z�p���̕M�҂�10�N�O��2004

�N5��25���ɏo�肵���Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A

���{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��JAMAGAZINE�@�i2012�N3�����j�ɂ����đ���c��w�E�����������w�E�́u�@

DPF���u�̋����Đ��̕p�x�����v�A�u�A SCR�G�}�̒ቷ�����v�A�u�BSCR�G�}��HC��ł̉����v�A����сu�C �d�ʎ�

���[�h�R��̉��P�v�̂S���ڂ̋Z�p�I���ۑ�̑S�Ă��������邱�Ƃ��\�ƂȂ�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{

10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K�������ɓK���\����^�g���b�N���e�ՂɎ����ł���

���ł���B

�T�D�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p���E�َE����w�ҁE����

�@�ߔN�̃f�B�[�[���G���W���Ɋւ���V�Z�p�Ɖ]���A�R�O�N���x���̂ɔ��Ă��ꂽ�u���z�̃f�B�[�[���R�ċZ�p�I�v�A

�u�����̔R�ċZ�p�I�v�Ƃ��đ����ꂽ�f�B�[�[���G���W����HCCI �R�āi��PCI �R�āF�\�������k���ΔR�āj�̋Z�p��

�v���o�����B�������A���̃f�B�[�[���G���W����HCCI �R�āi��PCI �R�āj�́A�G���W���̌y���^�]����NO���팸��

�͗L���ł��邪�A�R�Ă��s����ȏ�ɁA�R����P�̌��ʂ��w�ǖ������Ƃ����炩�ƂȂ������߁A�ŋ߂ł͎��p���̖�

���u�V�Z�p�H�v�ƍl����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂������悤���B�����āA�f�B�[�[��HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̐V�Z�p�́A

�R�O�N���x�̍Ό��Ƒ����̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂���𑈂��Č����J���ɋ��에�����A�c��ȗʂ̘_�������\���ꂽ

�̂ł���B�������A�ŋ߂ł́A���̃f�B�[�[��HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̌����J���́A���ǂ̂Ƃ���A�厸�s�ł�������

������Ă���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂������悤�Ɏv����̂ł���B�ܘ_�A���߂̈����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A������

�������炵�������J���s���Ă���悤�ł��邪�A���s�ׂ̂悤�Ɋ�����̂́A�M�҂����ł��낤���B

�u�����̔R�ċZ�p�I�v�Ƃ��đ����ꂽ�f�B�[�[���G���W����HCCI �R�āi��PCI �R�āF�\�������k���ΔR�āj�̋Z�p��

�v���o�����B�������A���̃f�B�[�[���G���W����HCCI �R�āi��PCI �R�āj�́A�G���W���̌y���^�]����NO���팸��

�͗L���ł��邪�A�R�Ă��s����ȏ�ɁA�R����P�̌��ʂ��w�ǖ������Ƃ����炩�ƂȂ������߁A�ŋ߂ł͎��p���̖�

���u�V�Z�p�H�v�ƍl����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂������悤���B�����āA�f�B�[�[��HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̐V�Z�p�́A

�R�O�N���x�̍Ό��Ƒ����̊w�ҁE���ƁE�Z�p�҂���𑈂��Č����J���ɋ��에�����A�c��ȗʂ̘_�������\���ꂽ

�̂ł���B�������A�ŋ߂ł́A���̃f�B�[�[��HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̌����J���́A���ǂ̂Ƃ���A�厸�s�ł�������

������Ă���w�ҁE���ƁE�Z�p�҂������悤�Ɏv����̂ł���B�ܘ_�A���߂̈����w�ҁE���ƁE�Z�p�҂́A������

�������炵�������J���s���Ă���悤�ł��邪�A���s�ׂ̂悤�Ɋ�����̂́A�M�҂����ł��낤���B

�@���̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W����HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̌����J���̎��s������ƁA�@���قǍ��l�ɁA�f�B�[�[

���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���Ɏ����ł���V�Z�p���J�����邱�Ƃ�����ł��邩�������ł��锤�ł�

��B�����āA����HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̌����J���̎��s�̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v

�̓��������́A�Z�p�I�ɋɂ߂ē�����Ƃł���B�������A���̍�������������̂��C���x�~�G���W���i�������J2005

-54771�j�̓����Z�p�ł���A�����āA���̓����Z�p�͑�^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗�����

�Ɏ����ł������I�ȐV�Z�p�ł���B���̂��߁A���݁i��2014�N9���j�̂Ƃ���A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{

10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K�������ɓK���ł���Z�p�́A�����C���x�~�G���W��

�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��ɂ͑��݂����A���炭�A���ꂩ��P�O�N�`�Q�O�N���x���o�߂��āA�����̓����Z

�p�𗽉킷���^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̗������Ɏ����ł���Z�p�͐��܂�Ȃ���

�̂Ɛ��������B�����āA���̕M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�uNO����

���v�Ɓu�R����P�v�̋@�\�E���\��������ɍ\���I�ɊȒP�Ȃ��߂Ɏ��p�����e�Ղł��邱�Ƃ���A���̓����Z�p

���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/

kWh��NO���K���v�̃��x���̋K���ɓK��������^�g���b�N��2020�N�x���ɂ͎s�̂��\�ɂȂ�ƍl������B

���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v���Ɏ����ł���V�Z�p���J�����邱�Ƃ�����ł��邩�������ł��锤�ł�

��B�����āA����HCCI �R�āi��PCI �R�āj�̌����J���̎��s�̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v

�̓��������́A�Z�p�I�ɋɂ߂ē�����Ƃł���B�������A���̍�������������̂��C���x�~�G���W���i�������J2005

-54771�j�̓����Z�p�ł���A�����āA���̓����Z�p�͑�^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̗�����

�Ɏ����ł������I�ȐV�Z�p�ł���B���̂��߁A���݁i��2014�N9���j�̂Ƃ���A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{

10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh��NO���K���v�̋K�������ɓK���ł���Z�p�́A�����C���x�~�G���W��

�i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��ɂ͑��݂����A���炭�A���ꂩ��P�O�N�`�Q�O�N���x���o�߂��āA�����̓����Z

�p�𗽉킷���^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�v�̗������Ɏ����ł���Z�p�͐��܂�Ȃ���

�̂Ɛ��������B�����āA���̕M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�uNO����

���v�Ɓu�R����P�v�̋@�\�E���\��������ɍ\���I�ɊȒP�Ȃ��߂Ɏ��p�����e�Ղł��邱�Ƃ���A���̓����Z�p

���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/

kWh��NO���K���v�̃��x���̋K���ɓK��������^�g���b�N��2020�N�x���ɂ͎s�̂��\�ɂȂ�ƍl������B

�@�Ƃ��낪�A�������ƂɁA���{���\����G���W���W�̑��l�҂ł��鑁��c��w�E����������A�g���b�N���[�J�ł���

UD�g���b�N�X���̐��ƁE�Z�p�҂̏��ѐM�T ���� �O�G ������^�g���b�N�ɂ������L �@�`�C �̋ɂ߂ĉ�����

����ȉۑ�̑��݂����������_���E�L���������{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��AMAGAZINE�i2012�N3�����j����

���ԋZ�p���̔N�Ӂi��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�ɔ��\�E���J����Ă���B�܂�A����c��w�E����������UD�g��

�b�N�X���̐��ƁE�Z�p�҂̏��ѐM�T ���̂R���́A2010�N�`2014�N�ɂ����āA��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R���

�P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂������S�ɖ����E�َE�����_���E�L������

���\����Ă���̂ł���B�܂�A��^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̎����ɕK�v�ȉۑ肾�����

���āA�ۑ�����������̓I�ȋZ�p�̏��J����E��Ă��s���Ă��炸�A�uNO���팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R���̉�

�P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�������E�َE���Ă����̂ł���B

UD�g���b�N�X���̐��ƁE�Z�p�҂̏��ѐM�T ���� �O�G ������^�g���b�N�ɂ������L �@�`�C �̋ɂ߂ĉ�����

����ȉۑ�̑��݂����������_���E�L���������{�����ԍH�Ɖ�̃z�[���y�[�W��AMAGAZINE�i2012�N3�����j����

���ԋZ�p���̔N�Ӂi��2010�N�y��2014�N�̂W�����j�ɔ��\�E���J����Ă���B�܂�A����c��w�E����������UD�g��

�b�N�X���̐��ƁE�Z�p�҂̏��ѐM�T ���̂R���́A2010�N�`2014�N�ɂ����āA��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R���

�P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�̑��݂������S�ɖ����E�َE�����_���E�L������

���\����Ă���̂ł���B�܂�A��^�f�B�[�[���g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu�R����P�v�̎����ɕK�v�ȉۑ肾�����

���āA�ۑ�����������̓I�ȋZ�p�̏��J����E��Ă��s���Ă��炸�A�uNO���팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R���̉�

�P�v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�������E�َE���Ă����̂ł���B

�@�܂��A���쎩���Ԃ́A�����ԋZ�p��2014�N�t�G���i��2014�N5��21���i���j�`23���i���j�J�Áj�ɂ����āA�u�ߋ��f�B

�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��Ă̈�l�@�v�i�����ԍ�20145364�j�Ƒ肷���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̋C

���x�~�V�X�e���Ɋւ���_���\�����B���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[

�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA���̘_���Ŕ��\���ꂽ���쎩���Ԃ́u�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~��

�̋C���x�~�V�X�e���v�́A��^�g���b�N�̎����s���ɑ��p�����G���W���̂P�^�Q���ߕӂ��ȉ��̒ᕉ��

�ł̓^�[�{�ߋ��@�̃T�[�W���O��肪�������邽�߁A�U�C���G���W���̂R�C�����x�~������^�]���w��Ǖs�\

�ƂȂ錇�ׂ������B���̂悤�Ȍ��Z�p��_���ɓZ�߂Ď����ԋZ�p��2014�N�t�G���Ŕ��\�������쎩���Ԃ̉i

�g �w���A���� �������A�� �K�_���̏����̖ړI�́A�ȉ����iA)�A�iB�j�܂����iC)�̉��ꂩ�Ɛ��������B

�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��Ă̈�l�@�v�i�����ԍ�20145364�j�Ƒ肷���^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̋C

���x�~�V�X�e���Ɋւ���_���\�����B���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[

�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA���̘_���Ŕ��\���ꂽ���쎩���Ԃ́u�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~��

�̋C���x�~�V�X�e���v�́A��^�g���b�N�̎����s���ɑ��p�����G���W���̂P�^�Q���ߕӂ��ȉ��̒ᕉ��

�ł̓^�[�{�ߋ��@�̃T�[�W���O��肪�������邽�߁A�U�C���G���W���̂R�C�����x�~������^�]���w��Ǖs�\

�ƂȂ錇�ׂ������B���̂悤�Ȍ��Z�p��_���ɓZ�߂Ď����ԋZ�p��2014�N�t�G���Ŕ��\�������쎩���Ԃ̉i

�g �w���A���� �������A�� �K�_���̏����̖ړI�́A�ȉ����iA)�A�iB�j�܂����iC)�̉��ꂩ�Ɛ��������B

�iA) ���쎩���Ԓ�Ắu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�́A�����I�Ɏ��p��������ȁu���Z�p�v�ł͂���

���A��^�g���b�N�̑��s�R����{�S�����x������ł��邱�Ƃ���A���쎩���Ԃɂ�����f�B�[�[���G���W���Ɋւ��鍂

���Z�p�J���͂̂��邱�Ƃ𐢊ԂɃA�s�[���E�������邱�Ƃ�����ړI�ɁA���̘_���\�����\��������B�v����

�ɁA�����_�Łu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������ɓK���\�Ƃ���Z�p�͖��J����

�ł��邪�A���쎩���Ԃ���R��̋Z�p�J���Ɍ����Ɏ��g��ł���p�������\�I�ȍs���̉\��

���l������B

���A��^�g���b�N�̑��s�R����{�S�����x������ł��邱�Ƃ���A���쎩���Ԃɂ�����f�B�[�[���G���W���Ɋւ��鍂

���Z�p�J���͂̂��邱�Ƃ𐢊ԂɃA�s�[���E�������邱�Ƃ�����ړI�ɁA���̘_���\�����\��������B�v����

�ɁA�����_�Łu2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������ɓK���\�Ƃ���Z�p�͖��J����

�ł��邪�A���쎩���Ԃ���R��̋Z�p�J���Ɍ����Ɏ��g��ł���p�������\�I�ȍs���̉\��

���l������B

�iB�j ���쎩���Ԓ�Ắu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̐V�Z�p�v�́A�v���I�ȍ\����̌��ׂ����Ă�

�邽�߁A�����̎��p��������ł��邱�Ƃ��ڍׂɐ������邱�Ƃ��\�ł���B���̂��߁A���̓���̋C���x�~�V�X�e

���̌��ׂ̗��_�I�ȉ�͂ɂ��A���ԑ�^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v

�̋K�������̑������{��������Ƃ��Ɍ����E�A�s�[�������i�Ƃ��ẮA�L���ł���B�����ŁA���̓���̋C���x�~

�V�X�e���̒v���I�ȍ\����̌��ׂ̉������Z�p�I�ɍ���ł��邱�Ƃ𗝗R�ɁA��^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d

�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������̑������{���s�\�ł��邱�Ƃ������A���̋K������

�̐摗����L�����Ԃɑi�������Ƃ�ړI�ɂ��Ă���\�����l������B

�邽�߁A�����̎��p��������ł��邱�Ƃ��ڍׂɐ������邱�Ƃ��\�ł���B���̂��߁A���̓���̋C���x�~�V�X�e

���̌��ׂ̗��_�I�ȉ�͂ɂ��A���ԑ�^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v

�̋K�������̑������{��������Ƃ��Ɍ����E�A�s�[�������i�Ƃ��ẮA�L���ł���B�����ŁA���̓���̋C���x�~

�V�X�e���̒v���I�ȍ\����̌��ׂ̉������Z�p�I�ɍ���ł��邱�Ƃ𗝗R�ɁA��^�g���b�N�ɂ�����u2015�N�x�d

�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K�������̑������{���s�\�ł��邱�Ƃ������A���̋K������

�̐摗����L�����Ԃɑi�������Ƃ�ړI�ɂ��Ă���\�����l������B

�iC) ���쎩���Ԓ�Ắu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̐V�Z�p�v�́A�v���I�ȍ\����̌��ׂ����u�z�E

�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̘_���������ԋZ�p��2014�N�H�G�������\�����̂́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[

���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̌���v���Z�p�I�ɍ���ł��邱�Ƃ����y��ʏȂ���ȂɌ��`�E�A�s

�[�����邱�Ƃ��\�ł���B����ɂ���āA�f�B�[�[���G���W�����ڂ̑�^�g���b�N�ɂ��������s�R��i���d�ʎԃ��[�h

�R��j�̉��P�ɗL���ȋZ�p�������_�ŕs���E���J���ł���Ƃ̐S�E����ς����y��ʏȂ���Ȃ̊����ɐA����

���邱�Ƃ��_���̉\�����l������B�����āA���y��ʏȂ���Ȃ̊����ɑ��A�C���x�~�G���W���i�������J

2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ���^�g���b�N��NO���팸�Ƒ��s�R����P���\�Ƃ���Z�p���Ɏ����X����

���Ȃ��悤�ɂ��邱����ړI�ɂ��Ă���\�����l������B

�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̘_���������ԋZ�p��2014�N�H�G�������\�����̂́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[

���G���W���́uNO���팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̌���v���Z�p�I�ɍ���ł��邱�Ƃ����y��ʏȂ���ȂɌ��`�E�A�s

�[�����邱�Ƃ��\�ł���B����ɂ���āA�f�B�[�[���G���W�����ڂ̑�^�g���b�N�ɂ��������s�R��i���d�ʎԃ��[�h

�R��j�̉��P�ɗL���ȋZ�p�������_�ŕs���E���J���ł���Ƃ̐S�E����ς����y��ʏȂ���Ȃ̊����ɐA����

���邱�Ƃ��_���̉\�����l������B�����āA���y��ʏȂ���Ȃ̊����ɑ��A�C���x�~�G���W���i�������J

2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ���^�g���b�N��NO���팸�Ƒ��s�R����P���\�Ƃ���Z�p���Ɏ����X����

���Ȃ��悤�ɂ��邱����ړI�ɂ��Ă���\�����l������B

�@�ȏ�̂悤�ɁA���쎩���Ԃ́A��^�g���b�N�́u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�̋K������

��摗�肷�鐢�_�E������邽�߁A�^�[�{�ߋ��@�̒m���������ł������Ă���l��������ƁA�ŏ�������p�s�\�ł�

��u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌��Z�p���A�����̑�^�g���b�N�̔R�����ɗL���ȐV�����Z�p�Ƃ���

���d�ȓ��e�̘_���\�����\�����ɂ߂č����Ɛ��������B���̏ꍇ�ɂ́A���Z�p�ł������̋C���x�~�V

�X�e�������i�g �w���A���� �������A�� �K�_���̏����́A�ŏ�����u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v��

���Z�p�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ���A��i�̖��߂Ő��Ԃ��x�����߂ɁA���̌��Z�p�̘_���\�������ƂɂȂ�ƍl��

����B�܂�A���쎩���Ԃ̌��Z�p�̘_�����\�́A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v��

���݂̋Z�p���x���ł͍���Ƃ��������Z�p���𐢊ԂɊg�U���鍼�\�I�ȖړI�Ƃ̌������\�ł���B

��摗�肷�鐢�_�E������邽�߁A�^�[�{�ߋ��@�̒m���������ł������Ă���l��������ƁA�ŏ�������p�s�\�ł�

��u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌��Z�p���A�����̑�^�g���b�N�̔R�����ɗL���ȐV�����Z�p�Ƃ���

���d�ȓ��e�̘_���\�����\�����ɂ߂č����Ɛ��������B���̏ꍇ�ɂ́A���Z�p�ł������̋C���x�~�V

�X�e�������i�g �w���A���� �������A�� �K�_���̏����́A�ŏ�����u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v��

���Z�p�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ���A��i�̖��߂Ő��Ԃ��x�����߂ɁA���̌��Z�p�̘_���\�������ƂɂȂ�ƍl��

����B�܂�A���쎩���Ԃ̌��Z�p�̘_�����\�́A�u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v��

���݂̋Z�p���x���ł͍���Ƃ��������Z�p���𐢊ԂɊg�U���鍼�\�I�ȖړI�Ƃ̌������\�ł���B

�@�����āA������̌����́A�u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v���ŏ�������p�s�\�ł��錇�Z�p�ł����

�̔F�������쎩���Ԃ̉i�g �w���A���� �������A�� �K�_���̏����ɂ͍ŏ�����F���ł������ꍇ���l������B��

�̏ꍇ�ɂ́A�^�[�{�ߋ��@�Ɋւ���m�����R�������߂ɐ������Z�p�҂Ƃ��Ắu���\�v�������Ō��Z�p�̘_����

�\���Ă��܂������ƂɂȂ�B���̏ꍇ�ɂ́A���쎩���Ԃ̖��m�ȎЈ������g�̔n�������������琢�ԂɎN���_�����\

���s�������ƂɂȂ�B�������Ȃ���A���݂̎s�̎ԗ��̑S�ĂɃ^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W�����̗p���Ă�����쎩��

�Ԃɂ����āA�ʏ�̏ꍇ�A�i�g �w���A���� �������A�� �K�_�����������_������i�����ǁE�`�F�b�N����Ă��邱�Ƃ�

�l������A���쎩���Ԃ̖��m�ȎЈ����ƒf�Łu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌��Z�p�̘_�����\��

�s���Ă��܂����Ɖ]�����Ƃ́A�L�蓾�Ȃ����Ƃƍl������B

�̔F�������쎩���Ԃ̉i�g �w���A���� �������A�� �K�_���̏����ɂ͍ŏ�����F���ł������ꍇ���l������B��

�̏ꍇ�ɂ́A�^�[�{�ߋ��@�Ɋւ���m�����R�������߂ɐ������Z�p�҂Ƃ��Ắu���\�v�������Ō��Z�p�̘_����

�\���Ă��܂������ƂɂȂ�B���̏ꍇ�ɂ́A���쎩���Ԃ̖��m�ȎЈ������g�̔n�������������琢�ԂɎN���_�����\

���s�������ƂɂȂ�B�������Ȃ���A���݂̎s�̎ԗ��̑S�ĂɃ^�[�{�ߋ��f�B�[�[���G���W�����̗p���Ă�����쎩��

�Ԃɂ����āA�ʏ�̏ꍇ�A�i�g �w���A���� �������A�� �K�_�����������_������i�����ǁE�`�F�b�N����Ă��邱�Ƃ�

�l������A���쎩���Ԃ̖��m�ȎЈ����ƒf�Łu�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̌��Z�p�̘_�����\��

�s���Ă��܂����Ɖ]�����Ƃ́A�L�蓾�Ȃ����Ƃƍl������B

�@���̂��߁A���̓���̋C���x�~�V�X�e���̌��Z�p�ɂ��Ă̘_���́A��^�g���b�N�̔R����オ�Z�p�I�ɍ���v

�Ƃ��鋕�U�̋Z�p���̊g�U��_�����u���쎩���v�̂悤�ɁA�M�҂ɂ͎v����̂ł���B���̌��Z�p�̘_�����\�Ɖ]

���u���쎩���v�́A�����I�ɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����̋Z�p�I�Ȑi�W�E���W��W�Q���锽�Љ�I

�ȍs�ׂƂ̌������\�ł���B�����āA���̓��쎩���Ԓ�Ă̌��Z�p���������u���쎩���v�̘_�����\�̖ړI���A

��^�g���b�N�̇@�`�A�̉ۑ�����������u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/

kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɂ��K���\�Ƃ����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�

�����u���Z�p�v�Ƃ̌������ۂ��L�����ԂɊg�U���邱�Ƃł���A������s�ׂ̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł�

�낤���B

�Ƃ��鋕�U�̋Z�p���̊g�U��_�����u���쎩���v�̂悤�ɁA�M�҂ɂ͎v����̂ł���B���̌��Z�p�̘_�����\�Ɖ]

���u���쎩���v�́A�����I�ɑ�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�����̋Z�p�I�Ȑi�W�E���W��W�Q���锽�Љ�I

�ȍs�ׂƂ̌������\�ł���B�����āA���̓��쎩���Ԓ�Ă̌��Z�p���������u���쎩���v�̘_�����\�̖ړI���A

��^�g���b�N�̇@�`�A�̉ۑ�����������u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/

kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j�̋K�������ɂ��K���\�Ƃ����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�

�����u���Z�p�v�Ƃ̌������ۂ��L�����ԂɊg�U���邱�Ƃł���A������s�ׂ̂悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł�

�낤���B

�@�����āA���ɁA���Z�p�ł���u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̓��쎩���Ԃ̘_�����̂悤�ɁA�C���x�~

�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��s�����Ȃ߂邽�߂ɂ\�����̂������ł���A���쎩���Ԃ��܂�

�����ԃ��[�J���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�Ɠ������x���̋Z�p�����݂̎����ԃ��[�J�ł�

���J���̏Ɋׂ��Ă���ƒf�肵�Ă��A�傫�ȊԈႢ�͖����ƍl������B���̂Ȃ�A�����ԃ��[�J�́A�C���x�~

�G���W���i�������J2005-54771�j�𗽉킵���V�Z�p�̊J���ɐ������Ă���̂ł���A���̐V�Z�p�\����ς�

���Ƃł���B���̏ꍇ�ɂ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�ۉ��Ȃ��A��������čs�����߂ł���B

�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��s�����Ȃ߂邽�߂ɂ\�����̂������ł���A���쎩���Ԃ��܂�

�����ԃ��[�J���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�Ɠ������x���̋Z�p�����݂̎����ԃ��[�J�ł�

���J���̏Ɋׂ��Ă���ƒf�肵�Ă��A�傫�ȊԈႢ�͖����ƍl������B���̂Ȃ�A�����ԃ��[�J�́A�C���x�~

�G���W���i�������J2005-54771�j�𗽉킵���V�Z�p�̊J���ɐ������Ă���̂ł���A���̐V�Z�p�\����ς�

���Ƃł���B���̏ꍇ�ɂ́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A�ۉ��Ȃ��A��������čs�����߂ł���B

�@���������āA�V���ɒ�Ă������Z�p�̌��ד��e�̏ڍׂȐ����ɂ���Ď��p�s�\�Ƃ��錋�_�̋Z�p�_���������ԃ�

�[�J�����\���邱�Ƃ́A���̘_���\�����Ђ̒p�ƂȂ邽�߁A�ʏ�ł͗L�蓾�Ȃ����Ƃł���B�������A���̂悤��

��^�g���b�N�́u��NO�����v�Ɓu��R��v�ɔ�����ُ�Ș_������쎩���Ԃ������Ĕ��\�����̂́A��^�g���b�N�ɂ���

��u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j

�̋K�������̐摗����������邽�߂̎����ԃ��[�J�̎��X�Ȋ����̈�̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�[�J�����\���邱�Ƃ́A���̘_���\�����Ђ̒p�ƂȂ邽�߁A�ʏ�ł͗L�蓾�Ȃ����Ƃł���B�������A���̂悤��

��^�g���b�N�́u��NO�����v�Ɓu��R��v�ɔ�����ُ�Ș_������쎩���Ԃ������Ĕ��\�����̂́A��^�g���b�N�ɂ���

��u2015�N�x�d�ʎԔR������{10�����x�̔R�����v�Ɓu�m�n����0.23�@g/kWh ��NO���K���v�̃��x���i���K���l�j

�̋K�������̐摗����������邽�߂̎����ԃ��[�J�̎��X�Ȋ����̈�̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�@�����āA��^�g���b�N�́uNO���팸�v�Ɓu���s�R��̌���v�ɗL�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓�����

�������x���̋Z�p�����ɑ��݂��Ă��Ȃ����������ƁA���݂̎����ԃ��[�J�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v��

��R�����v�̂��߂̐V�K�Ȕ��āE��Ă��ł���Z�p�J���͂̍����Z�p�ҁE���Ƃ���l�����Ȃ��Ɖ]�������ł���B

���̂Ȃ�A�Z�p�I�����āE����́A�l�I�Ȕ��z���琶�܂����̂ł���B���̂��Ƃ��l������ƁA���݂̊e������

���[�J�ɂ͐������̃G���W���W�̋Z�p�ҁE���Ƃ��������Ă�����̂́A���̐l�B�̐V�Z�p�̔��āE���z�̔\�͂�

���ꍇ�ɂ́A����̎����ԃ��[�J�ł��V�Z�p�����܂�Ȃ��̂́A���R�̂��Ƃł���B

�������x���̋Z�p�����ɑ��݂��Ă��Ȃ����������ƁA���݂̎����ԃ��[�J�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���́uNO���팸�v��

��R�����v�̂��߂̐V�K�Ȕ��āE��Ă��ł���Z�p�J���͂̍����Z�p�ҁE���Ƃ���l�����Ȃ��Ɖ]�������ł���B

���̂Ȃ�A�Z�p�I�����āE����́A�l�I�Ȕ��z���琶�܂����̂ł���B���̂��Ƃ��l������ƁA���݂̊e������

���[�J�ɂ͐������̃G���W���W�̋Z�p�ҁE���Ƃ��������Ă�����̂́A���̐l�B�̐V�Z�p�̔��āE���z�̔\�͂�

���ꍇ�ɂ́A����̎����ԃ��[�J�ł��V�Z�p�����܂�Ȃ��̂́A���R�̂��Ƃł���B

�U�D�킪���ɂ������^�g���b�N�̔R����NO���K���̋K�������݂̍�ׂ��p

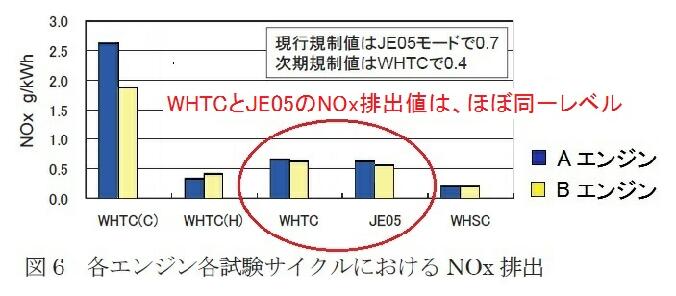

�@���ȁE�������R�c��̑�\�����\�ɓY�t���ꂽ��\���ł́A�u�\���ȃf�[�^���łȂ����߁A�����܂ł��ڈ�

�Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����́v�Ƃ̒��ߕt����WHTC���[�h��NO���r�o�l��0.4 ��/��W���́AJE�O�T���[�h��NO���r�o�l��0.26 ��

/��W���ɑ������邱�Ƃ����L����Ă���B����WHTC���[�h��NO���r�o�l��JE�O�T���[�h�����R�T�������Ȃ�NO���r�o�l

�ɂȂ邱�Ƃ������ɂ��āA�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v�́A�攪�����\�̃f

�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���iJE05 ���[�h�j�j�Ɓu�������x���v��NO���K���l�ł���ƒf

�肵�Ă���B�����āA�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v�́A�A�攪�����\�̃f�B

�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���iJE05 ���[�h�j������������̂ł���A�f�B�[�[���d�ʎ�

�̎�����NO���K���l�Ƃ��ēK�ł���ƌ��_�t���Ă���B���̂悤�ɁA���ȁE�������R�c��̑�\�����\��

�u��\�����\�ɂ́ANO�����e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v�́A�u�\���ȃf�[�^���łȂ�

���߁A�����܂ł��ڈ��Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����́v�Ɛ�������Ă���悤�ɁA�s�\���ŕs���m�Ȏ����f�[�^����ݒ�

���ꂽ���Ƃ����L����Ă���B

�Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����́v�Ƃ̒��ߕt����WHTC���[�h��NO���r�o�l��0.4 ��/��W���́AJE�O�T���[�h��NO���r�o�l��0.26 ��

/��W���ɑ������邱�Ƃ����L����Ă���B����WHTC���[�h��NO���r�o�l��JE�O�T���[�h�����R�T�������Ȃ�NO���r�o�l

�ɂȂ邱�Ƃ������ɂ��āA�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v�́A�攪�����\�̃f

�B�[�[���d�ʎԂ̒���ڕW�i��0.7��/kW����1/3��0.23��/kW���iJE05 ���[�h�j�j�Ɓu�������x���v��NO���K���l�ł���ƒf

�肵�Ă���B�����āA�u��\�����\�̋��e���x�ڕW�l�i���ϒl�j�� 0.4 ��/��W���iWHTC���[�h�j�v�́A�A�攪�����\�̃f�B