�Ջ��l�̃A�C�f�A

�g�b�v�y�[�W�ɖ߂� �T�C�g�}�b�v

�y�i�Ɓj��ʈ��S���������́u���������Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j����23�N�x�`����26�N�x�v�̌������e�ɂ��Ă̖��_�z

�ŏI�X�V���F2015�N1��13��

|

�P�D��ʈ��S���������́A��^�g���b�N�ł�CO2�팸�̌��ʂ��̏��Ȃ����������{

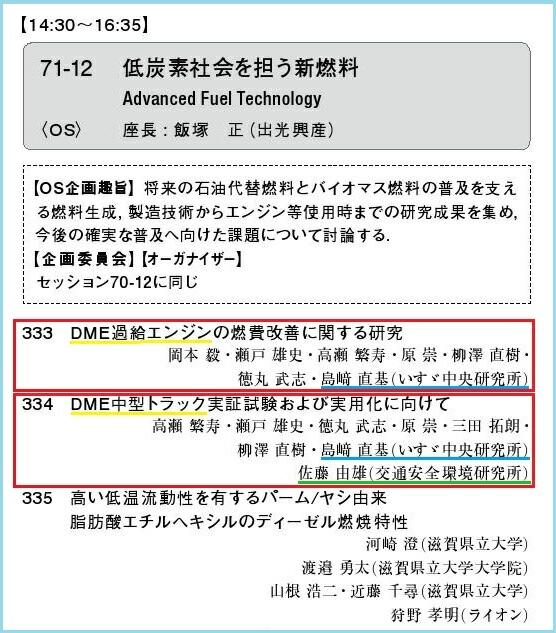

�@2011�N11��8�`9���Ɂi�Ɓj��ʈ��S�����������u����23�N�x ��ʈ��S���������t�H�[����2011�v���J�Â���

���B���̍ۂɔz�z���ꂽ�u�u���T�v�v�̒��̕\�P�Ɏ������u�P�D�V���Ȏ������^����ԃv���W�F�N�g�̎��g�݁v�ɂ́A

�i�Ɓj��ʈ��S���������́A�u�^�A����̂���������CO2��r�o�����^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�j����ɂ����āA

��Y�f���Ɏ�����v�V�I�Z�p�̑���������}�邽�߁A�����ԃ��[�J�Ƌ������A�Z�p�J���𑣐i���K�v�Ȋ��

�������s���v���Ƃ����L����Ă���B

���B���̍ۂɔz�z���ꂽ�u�u���T�v�v�̒��̕\�P�Ɏ������u�P�D�V���Ȏ������^����ԃv���W�F�N�g�̎��g�݁v�ɂ́A

�i�Ɓj��ʈ��S���������́A�u�^�A����̂���������CO2��r�o�����^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�j����ɂ����āA

��Y�f���Ɏ�����v�V�I�Z�p�̑���������}�邽�߁A�����ԃ��[�J�Ƌ������A�Z�p�J���𑣐i���K�v�Ȋ��

�������s���v���Ƃ����L����Ă���B

�@�����āA�i�Ɓj��ʈ��S��������������23�N�x�`����26�N�x�̊��ԂŎ��{����A�u�������Q�ԊJ���E���p����

�i���Ɓi��3���j�v�̌����J���Ƃ��āA�\�P�Ɏ������ʂ�A�ȉ��̓��e�̌��������{����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B

�i���Ɓi��3���j�v�̌����J���Ƃ��āA�\�P�Ɏ������ʂ�A�ȉ��̓��e�̌��������{����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B

| |

|

| |

|

| |

|

| |

�i�Ɓj��ʈ��S���������@�������̈�

�㓡�@�Y��A�Έ�@�f�A�͍��p���A��؉���A�����A�V���N��A����L�� |

| |

�E�@�u�^�A����̂���������CO2��r�o�����^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�j����ɂ����āA���{�̒�Y�f���Ɏ�����

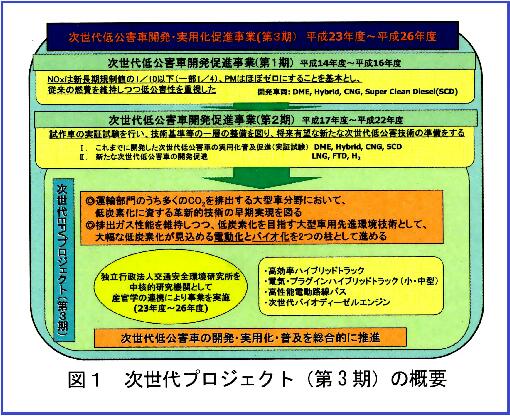

���߂ɁA����23�N�x�`����26�N�x���i�Ɓj��ʈ��S�������������{����u���������Q�ԊJ���E���p�����i

���Ƃ̌����J���̓��e�́A�ȉ��́u�}1�@������v���W�F�N�g�i��R���j�̊T�v�v�̒ʂ�ł���B

�@���������āA�i�Ɓj��ʈ��S���������́A����23�N�x�`����26�N�x�̊��ԂŁu�������Q�ԊJ���E���p�����i

���Ɓi��3���j�v�̌����J���Ƃ��āA�������̈�̌㓡�@�Y��Ƃ��̃O���[�v�̏��������{���Ă����ȉ��̂S����

�̌����J���ɂ���āA���{�ɂ�����^�A����̑�^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�j����ɂ������Y�f���i��CO2

�팸�j�̎�����}�邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă���Ƃ̂��Ƃ��B

�@�@�@�@�������n�C�u���b�h�g���b�N

�@�@�A�@�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�i���E���^�j

�@�@�B�@�����\�d���H���o�X

�@�@�C�@������o�C�I�f�B�[�[���G���W��

|

�@���āA���{�̉^�A����̑�^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�j����ɂ������Y�f���i��CO2�팸�j��}�邽�߁A��ʈ�

�S���������́A����23�N�x�`����26�N�x�̊��ԂŁu�������n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g��

�b�N�i���E���^�j�v�A�u�����\�d���H���o�X�v����сu������o�C�I�f�B�[�[���G���W���v���S���ڂ��Z�p�J�����{���Ƃ̂�

�Ƃł���B�i�Ɓj��ʈ��S�����������㓡�@�Y���Ƃ��̃O���[�v�̏��������{�����u�������Q�ԊJ���E���p����

�i���Ɓi��3���j�v�ɂ�����S���ڂ̌����J���ɂ��A��^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�j����ɂ������Y�f���i��CO2

�팸�j����������Ǝ咣����Ă��邪�A�M�҂ɂ͋^��Ɏv���Ďd�����Ȃ��B����ɂ��āA���̕M�҂̋��Ɉ���������

�ď����Ȃ��^��_���ȉ��̕\�Q�ɂ܂Ƃ߂��B

�S���������́A����23�N�x�`����26�N�x�̊��ԂŁu�������n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g��

�b�N�i���E���^�j�v�A�u�����\�d���H���o�X�v����сu������o�C�I�f�B�[�[���G���W���v���S���ڂ��Z�p�J�����{���Ƃ̂�

�Ƃł���B�i�Ɓj��ʈ��S�����������㓡�@�Y���Ƃ��̃O���[�v�̏��������{�����u�������Q�ԊJ���E���p����

�i���Ɓi��3���j�v�ɂ�����S���ڂ̌����J���ɂ��A��^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�j����ɂ������Y�f���i��CO2

�팸�j����������Ǝ咣����Ă��邪�A�M�҂ɂ͋^��Ɏv���Ďd�����Ȃ��B����ɂ��āA���̕M�҂̋��Ɉ���������

�ď����Ȃ��^��_���ȉ��̕\�Q�ɂ܂Ƃ߂��B

| |

|

| |

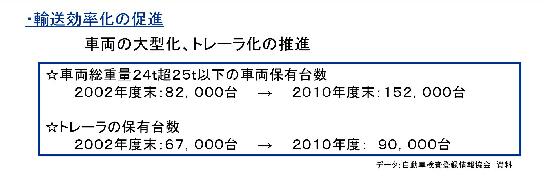

�@�ŋ߂̃f�t���o�ς��[���ȏf���A��͉^����Ђɑ��A�A����̍팸���������v�����Ă���悤

���B�����œs�s�Ԃ̒������ݕ���A������^����Ђ́A�A���ݕ��̃R�X�g�ጸ��}��K�v�����邽�߁A�g���b�N

�̈�䓖����̐ύډݕ����ł��邾����������K�v������B�Ƃ��낪�A�킪���ł́A���������R�ɑ��s�ł���

�P�Ԃ̑�^�g���b�N�́AGVW�i�ԗ����d��)��25�g���ȉ��Ƃ���K�肪�݂����Ă���B�����ŁA�^����Ђ́A

GVW�i�ԗ����d��)��25�g���̑�^�g���b�N�ۗ̕L�䐔�̊����𑝂₵�A�s�s�Ԃ̒������ݕ���A���ꍇ�ɂ�

GVW�i�ԗ����d��)��25�g���̑�^�g���b�N�ʼn^������̐��𐮂��Ă���悤���B���̌��ʁA���L�Ɏ������悤�ɁA

�ŋ߂ł�GVW�i�ԗ����d��)��24�g����25�g���ȉ��̑�^�g���b�N�̑������������悤���B

�@���̂悤�ɁA���݂̂킪���ɂ�����GVW�i�ԗ����d��)��25�g���ȉ��Ƃ����^�g���b�N�̕ۈ���̐���

�̉��ɂ����āA�^����Ђ͗A���R�X�g�팸�̂��߂Ɉ�䓖����̐ύډݕ����ł��邾����������̐��̍\�z

�ɕK���œw�͂��Ă���̂ł���B

�@����A��^�g���b�N�iGVW��25�g��)���n�C�u���b�h�������ꍇ�ɂ́A�����GVW�i�ԗ����d��)��25�g���ȉ���

�����^�g���b�N�̕ۈ���̐���̉��ł́A�n�C�u���b�h���ɂ��ԗ��{�̂̏d�ʑ������������߁A�ԗ�

�{�̂̏d�ʑ����d�ʂƓ������ݕ��ύڂ̏d�ʂ�����������Ȃ��B���̂��߁A�n�C�u���b�h��^�g���b�N

�iGVW��25�g��)���s�̂��ꂽ�Ƃ��Ă��A�n�C�u���b�h��^�g���b�N�iGVW��25�g��)�̍ő�ύڗʂ́A���s�̑�^

�g���b�N�iGVW25�g��)�ɔ�ׂĈ�䓖����̐ύڗʂ����炵�����̂ƂȂ�B���̂悤�Ȑύڗʂ̏��Ȃ��n�C�u

���b�h��^�g���b�N�iGVW��25�g��)�����Ɏs�̂��ꂽ�Ƃ��Ă��A���̃n�C�u���b�h��^�g���b�N�iGVW��25�g��)��

�A���ݕ��Ɏg�p����^����Ђ́A�F���Ɨ\�z�����B

�@�Ȃ��Ȃ�A�n�C�u���b�h���ɂ��ԗ��{�̂̏d�ʑ��������ꍇ�ɂ́A���̃n�C�u���b�h��^�g���b�N�iGVW

25�g���j�ɂ�����ԗ��{�̂̏d�ʑ����ɂ��ݕ��ύڗʂ̌��������́A���̌��������ʼnݕ��A���̃R�X�g

�����������N�����Ă��܂����ƂɂȂ�B���̂��߁A�g���b�N�^���Ǝ҂́A�����\���ɂ�鑽���̔R����オ����

���ꍇ�ł��A�]�������ԗ��{�̂̏d�ʑ���������^�g���b�N�iGVW25�g���j���������������Ă���̂�����

���B���������āA�g���b�N�^���Ǝ҂��ԗ��{�̂̏d�ʑ���������^�g���b�N�iGVW25�g���j���w�����A�ݕ��A��

�̋Ɩ��Ɏg�p����\���͖w�ǖ������̂ƍl������B

�@���̂��߁A�g���b�N�^���Ǝ҂́A��i�̋Z�p����g���������\�ȑ�^�g���b�N�iGVW25�g���j�����\�E���\����

�悤�Ƃ��A�ύڗʂ�����������^�g���b�N�iGVW25�g���j�ɂ��ẮA���ۂ̉ݕ��A���Ɏg�p�ł��Ȃ����߁A

���̋����������Ȃ��̂����ʂł���B�g���b�N���[�J�́A���̂��Ƃ��n�m���Ă��邽�߁A��^�n�C�u���b�h

�g���b�N�iGVW25�g���j���J������10�����x�̔R����オ����ꂽ�Ƃ̍ŋ߂̎O�H�ӂ����̔��\�ł́A����

��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�ɂ�����n�C�u���b�h���ɂ��ԗ��{�̂̏d�ʑ����́A���\���Ă��Ȃ�

�悤�ł���B���̗��R�́A�n�C�u���b�h���ɂ��ԗ��{�̂̏d�ʑ�������āA�ύڗʂ̌����ɂ��g���b�N�^��

�Ǝ҂���u���p���ɗ��I�v�Ƃ̒ɗ�Ȕᔻ���A��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�ł�10���̔R��

����̐�`���ʂ�ʑ����Ă��܂��ƁA�O�H�ӂ������뜜�������߂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B

�@���Ɏ��p������Ă��钆�E���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̗Ⴉ��ސ�����ƁA��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW

25�g���j�ł́A�����������܂ސ����i�u���[�L�j���̑��s�G�l���M��d�C�G�l���M�ɕϊ����Ē������A

�������ȂǂɎg�����ƂŁA�\���ɔR�������ł���n�C�u���b�h�g���b�N����}�邽�߂ɂ́A�r�C��10L�ȏ��

400�n�͒��x�̃G���W�����A�V�X�g���邽�߂̂��Ȃ�傫�ȃ��[�^�i100kW�ȏ�j���K�v�ł���B�����āA����

�d�C�G�l���M�����Ă������߂̏\���ȗe�ʂ̒~�d�r���K�v�ƂȂ�B�ʏ��GVW25�g���̑�^�g���b�N

�ł�15�g�����x�̉ݕ��ύڂ��\�ł��邪�A�n�C�u���b�h�g���b�N���̂��߂̑�o�͂̃��[�^�Ƒ�e�ʂ�

��^�d�r�ɂ��d�ʑ�����4�`5�g�����x�ƂȂ�Ɨ\�z�����B���̂��߁A�]���̃f�B�[�[����^�g���b�N��

�ύڗʂ�15�g�����x�ł���̂ɑ��A��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�̐ύڗʂ�10�`11�g�����x��

�������Ă��܂����ƂɂȂ�B

�@

�@���ɗD�ꂽ�Z�p�͂�������g���b�N���[�J���Z�p�̐����W�߂đ�^�g���b�N���n�C�u���b�h�����A���̃n�C�u

���b�h���ɂ��ԗ��{�̂̏d�ʂ�ʏ�̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j���2�g�����x�̑����̗}���������\��^

�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j���J���ł����Ƃ����ꍇ�ł��A�ʏ�̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j�̐ύڗʂ�

15�g���ł���̂ɑ��A���̍����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�ł́A�ݕ��̐ύڗʂ�13�g���Ɍ���

���Ă��܂����_�������ƂɂȂ�B���̏ꍇ�A���̍����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̐ύڗʂ́A�ʏ�̑�^

�g���b�N����13�����������邱�ƂɂȂ�B���̌��ʁA�����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł́A�ݕ��A���̃R�X�g

��13���̑����ƂȂ�s���v�����Ă��܂����ƂɂȂ�B�����ŁA�����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R�����

10�����x�̉��P������ꂽ�Ƃ��Ă��A�^�]��̐l������܂މݕ��A���̃R�X�g�S�̂̒��̈ꕔ�ł���R��

���10�����x���팸�ł��������ł���B���̂��߁A�����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ�����R����P�́A

�����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ�����ݕ��A���̃R�X�g������13���̒��̐������lj��ł���ɉ߂�

�Ȃ��B

�@�����āA�����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ���ĉݕ���A�������ꍇ�A���ɍ����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N

�̗A���ɂ��A���R�X�g�̑���������ɐ��������Ƃ��Ă��A�^����Ђ̓s���ō����\��^�n�C�u���b�h

�g���b�N�ɂ��ݕ��A���̃R�X�g���������傪�x�����ɉ����Ȃ����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ɨ\�������B����

���߁A�����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ��ݕ��A���ɂ��R�X�g�������́A�^����Ђ����S���邱�ƂɂȂ�

�Ɨ\�z�����B���������āA�^����Ђ������\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�������ꍇ�ɂ́A�o�c������

�����ɂȂ邱�Ƃ́A�N�ł��e�Ղɗ\�z����邱�Ƃł���B���̂��߁A���ɍ����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N

�iGVW25�g���j���J���ł����Ƃ��Ă��A�ύڗʂ̌����������\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�́A

�ʏ�̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j�ɔ�ׂĉݕ��A���̃R�X�g���̌��ׂ����݂��邽�߁A�����I�ȕ��y���S��

�����߂Ȃ���^�g���b�N�ƍl������B

�@���̂悤�ɁA�g���b�N�^���Ǝ҂��A�����A���ɒʏ�̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j�����ݕ��ύڗʂ�

���ʂ��m���ɗ]�V�Ȃ�������^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�������ꍇ�ɂ́A�K�R�I��

�ݕ��A���̃R�X�g�������������߁A�^����Ђ̌o�c�Ɉ��e�����y�ڂ����Ƃ͖����ł���B���̂��߁A

�w�ǂ̃g���b�N�^���Ǝ҂́A�ύڗʂ̗���^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�����ۂ̉ݕ��A��

�Ɏg�p���邱�Ƃ������ƍl������B���������āA�i�Ɓj��ʈ��S���������@�������̈��

�㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏������A�������̑�^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�̊J���ɐ�������

�Ƃ��Ă��A�ύڗʂ̌����̌��ׂ����߂ɁA�g���b�N�^���Ǝ҂����ۂ̉ݕ��A���Ɏg�p���Ȃ����̂ƍl��

����B���̂��߁A�i�Ɓj��ʈ��S���������@�������̈�̌㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏���

�̑_���Ƃ��鍂������^�n�C�u���b�h�g���b�N�̕��y�ɂ���Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎�����

�}��Ƃ���ڕW�́A�������邱�Ƃ��s�\�Ǝv�����̂��B���������āA�i�Ɓj��ʈ��S����������

�������������n�C�u���b�h�g���b�N�̌����́A����������̖��ʎg���̂悤�Ɏv����̂ł���

�@����Ƃ��A�i�Ɓj��ʈ��S���������@�������̈�̌㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A�n�C�u

���b�h���ɂ��ԗ��{�̂̏d�ʑ������F���ł���A�ʏ�̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j�Ɠ����̐ύڗʂ̑�^

�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�����ۂɊJ���ł���Ƃ̋Z�p�ҁE�����҂炵����ʔ�펯�ȍl����������

�Ă���̂ł��낤���B���̂悤�Ȃ��Ƃ����Ɏ����ł���A�i�Ɓj��ʈ��S���������@�������̈��

�㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A�Z�p�ҁE�����҂Ƃ��Ă͎��i�̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł�

�낤���B

|

| �i���E���^�j |

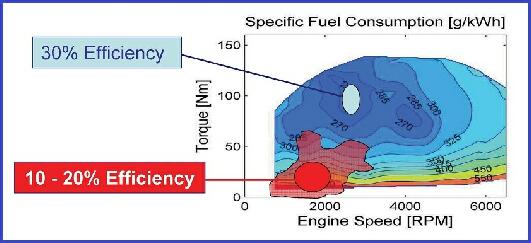

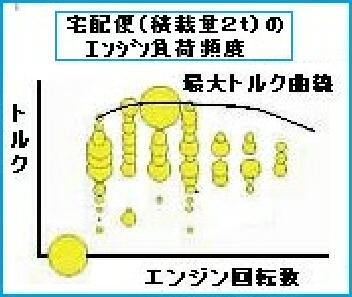

�K�\������p�Ԃ̎����s�ɂ����Ďg�p�����G���W���^�]�́A���}�Ɏ������ʂ�A�G���W���R��̗��ᑬ��]

�̒ᕉ�ׂ̗̈悪�������悤����邱�Ƃ������ł���B  �i�o�T�Fhttp://www.heat2power.net/downloads/EngineExpo2008/Heat2power%20-%20The%20potential%20of% 20CO2%20emission%20reduction%20with%20a%20downsized%20ICE%20and%20WHR%20system.pdf�j ����ɑ��A�g���b�N�̑��s�ɂ����Ďg�p������G���W���^�]�́A���}�Ɏ������ʂ�A�K�\������p�Ԃ��� ������]�̍����ׂ̗̈悪�����B���ɁA�ύڗʂQ�g���̏��^�g���b�N�̑�z�ւ̎����s�ł́A�G���W���R�� �̗ǂ��ݼ�݂̒����ׁ`�ׂ��g�p����邱�Ƃ������̂ł���B  �@���̂悤�ɁA�s�s���̉ݕ��W�z���ɑ����g�p������ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�́A�G���W���R���

�ǂ��ݼ�݂̒����ׁ`�𑽂ׂ��g�p����邪�A�K�\������p�Ԃ̎����s�ɂ����Ďg�p�����G���W��

�^�]�́A�G���W���R��̗��ᑬ��]�̒ᕉ�ׂ̗̈悪�����g�p�����B���̂悤�ɁA���^�g���b�N�ƃK�\

������p�Ԃ́A�����s�ɂ�����G���W���^�]�̎g�p�̈�́A�S���قȂ��Ă���B

�@ �K�\������p�Ԃ̎����s�ł́A�G���W���R��̗��ᑬ��]�̒ᕉ�ׂ̗̈悪�����g�p����邱�Ƃ����P

���邽�߂ɍ̗p���ꂽ�̂��d�����[�^���A�V�X�g�̓��͌��ɗp�����̂��K�\�����n�C�u���b�h��p�Ԃł���B

����͒ᕉ�ב��s���ɂ̓K�\�����G���W�����~���ăG���W���̔M�����̗ǂ������^�]�Ńo�b�e���[��

�~�d�����d�C�œd�����[�^���쓮���đ��s�����邱�Ƃɂ���p�Ԃ̑��s�R���啝�ɉ��P�ł���V�X�e��

�ł���B���������āA�K�\������p�Ԃł́A�n�C�u���b�h���ɂ���ĔR��Q�{�ȏ�Ɍ���ł�����ʂ�����

���B

�@�������A�s���̉ݕ��W�z���ɑ����g�p������ύڗʂQ�g�����x�̏��^�g���b�N�́A�G���W���R��̗ǂ��ݼ��

�̒����ׁ`�𑽂ׂ��g�p����邽�߁A��p�ԂƓ��l�̃n�C�u���b�h�V�X�e�������^�g���b�N�ɍ̗p���Ă�

�傫�ȔR��̉��P�������Ȃ��B���^�g���b�N�Ƀn�C�u���b�h�V�X�e�����̗p�����ꍇ�ɂ́A�����G�l���M�[

�̈ꕔ���o�b�e���[�̒~�d����ēd�����[�^�̂�鑖�s���A�V�X�g���邱�Ƃɂ���ċ͂��ɑ��s�R��̉��P

�������邾���ł���B���������āA�ύڗʂQ�g�����x�̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�g���b�N�́A�ʏ�̏��^

�g���b�N�ɑ���10�����x�̔R����P�������邾���ł���B����ɂ��ẮA���^�n�C�u���b�h �g���b�N�̓n�C�u

���b�h��p�Ԃ̂悤�ȔR����P�������̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����́A�䗗�������������B �@���̂悤�ɁA�ύڗʂQ�g�����x�̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�g���b�N�́A�ʏ�̏��^�g���b�N�ɑ���10�����x��

�͂��ȔR����P���������Ȃ��̂ł���B���̂悤�ȁA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ƈقȂ�A�K�\������p�Ԃ�

�n�C�u���b�h�����Ԃ̏ꍇ�ɂ́A�n�C�u���b�h���ɂ���ĔR��Q�{�ȏ�܂ł̑啝�Ȍ���ł�����ʂ�����

���̂ł���B���̂悤�ɁA�K�\������p�Ԃł́A��r�ΏۂƂȂ镁�ʂ̃K�\������p�Ԃł̔R��i���M��

���j����邽�߁A�n�C�u���b�h���ɂ���ĔR��啝�Ɍ���ł���̂ł���B���̂��߁A�f�B�[�[���G���W��

�����R��̗��K�\�����G���W����p�~���Ċ��S�Ƀo�b�e���[�ɒ~�d�����d�C�G�l���M�[�ɂ���ēd��

���[�^�����ő��s����悤�ɂ����d�C�����Ԃ̏�p�Ԃł́A���ʂ̃K�\������p�Ԃɔ�r���Ĕ���I��

�R��i���M�����j�̌��オ�\�ƂȂ�B���̂��߁A�O�H�����Ԃ���Y�����Ԃ͓d�C�����Ԃ̏�p�Ԃ̎s��

���J�n�����̂ł���B�������A�d�C�����Ԃł́A�o�b�e���[�e�ʂ̑���ɐ��������邽�߂ɑ��s������

���Ȃ����_�����邽�߁A���̌��_���������邽�߂̎�i���d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h��p�Ԃł���B���݁A

�����̏�p�ԃ��[�J�����̓d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h��p�Ԃ��J�����ł���A�߂������A�d�C�E�v���O�C��

�n�C�u���b�h��p�Ԃ̐������̎Ԏ킪�s�̂������̂ƍl������B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�n�C�u���b�h��p�Ԃ̓K�\������p�Ԃ̂Q�{���x�̑��s�R��i���M�����j�̌��オ�\��

���邪�A�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h��p�Ԃł̓n�C�u���b�h��p�Ԃ����X�ɔ���I�Ɍ��㑖�s�R��

�i���M�����j������ł���̂ł���B����A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�͒ʏ�̏��^�g���b�N��10�����x�̑��s

�R��i���M�����j�̉��P���������Ă��Ȃ��̂�����ł���B���̂��߁A����ł͏��^�g���b�N�̑��̔�

���ɐ�߂鏬�^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔̔��䐔�́A�P�����x�̋ɂ߂ĒႢ�����ł���B�����āA���݂�

�Ƃ���A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔̔��̔䗦�́A�P�����x���瑝������X���͌����Ȃ��悤���B����

���߁A���^�g���b�N���w������g���b�N���[�U�́A�u���������v��u�G�R���W�[�Ɏ��g�ގp����ΊO�I�ɐ�`�v

�����������߂̂悤�Ɏv����̂ł���B�����āA���p��̔R�����̃��[�U�����b�g�����邱�Ƃ�ړI�ɁA

���^�n�C�u���b�h�g���b�N���w�����Ă���̂ł͖����Ɛ��@�����B���̂悤�ɁA���^�n�C�u���b�h�g���b�N���ʏ�

�̏��^�g���b�N�̑��s�R��i���M�����j�ɔ�ׂċ͂��ȔR����P���������Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A

�i�Ɓj��ʈ��S���������@�������̈�̌㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A�d�C�E�v���O�C�����^

�n�C�u���b�h�g���b�N�̌��������{����Ă���悤���B�ʂ����āA�i�Ɓj��ʈ��S���������̌㓡�@�Y�ꎁ��

���̃O���[�v�̏������d�C�E�v���O�C�����^�n�C�u���b�h�g���b�N�̌��������{����Ă���Ɖ]�����Ƃ́A�d�C�E

�v���O�C�����^�n�C�u���b�h�g���b�N�̑��s�R��i���M�����j�����^�n�C�u���b�h�g���b�N��������I�Ɍ���

�ł���Ƃ̊m�M�����������̂ƍl������B�d�C�E�v���O�C�����^�n�C�u���b�h�g���b�N�̑��s�R��i���M��

���j�����^�n�C�u���b�h�g���b�N�̑��s�R��i���M�����j��������I�Ɍ���ł���Ƃ̊m�M���o���ꂽ

�㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́u�����v��u�l�����v�̓��e���A����Ƃ��m�肽�����̂ł���B

�@���݂ɁA�M�҂́A�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h��p�Ԃ̏ꍇ�ƈقȂ�A�d�C�E�v���O�C�����^�n�C�u���b�h

�g���b�N�̑��s�R��i���M�����j�����^�n�C�u���b�h�g���b�N�̏ꍇ��������I�Ɍ���ł���Ƃ́A�ƂĂ��v��

�Ȃ��̂ł���B���������āA�i�Ɓj��ʈ��S���������@�������̈�̌㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ���

�O���[�v�̏����̑_���Ƃ����d�C�E�v���O�C�����^�n�C�u���b�h�g���b�N�̕��y�ɂ���Y�f�Љ�

�i����CO2�Љ�j�̎�����}�낤�Ƃ���ڕW�́A�������邱�Ƃ��s�\�Ǝv�����̂ł���B

|

| |

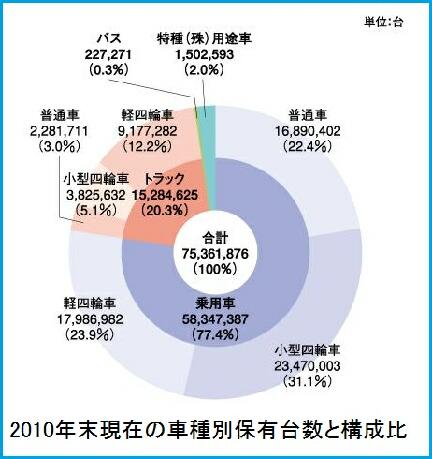

�@���}�Ɏ������悤�ɁA2010�N���̕��ʃg���b�N�ۗ̕L�䐔��228����ł���̂ɑ��A�o�X�ۗ̕L�䐔��

23����ł����B���̃o�X�̑䐔�ɂ́A�}�C�N���o�X��ό��o�X���܂܂�Ă��邪�A���^�o�X���܂߂��H��

�o�X�̑S�䐔�́A�U����ł���B(�o�T�Fhttp://www.mlit.go.jp/common/000017063.pdf�j�@���������āA�H��

�o�X�̑䐔�́A���ʃg���b�N�ۗ̕L�䐔�͂�2.6���ɉ߂��Ȃ��B

�@���̏�A�H���o�X�̂P���̑��s�����́A�g���b�N�̂P���̑��s�����̂R����1���x�ł���B���̂悤�ɁA�H��

�o�X�́A���ʃg���b�N��2.6���ۗ̕L�䐔�ɂ����߂����A�������A�g���b�N�̂P���̑��s���������ʃg���b�N��

�R����1���x�ł��邱����A�H���o�X�ŏ����Ă���R���ʁi���y���ʁj�́A�킪���̕��ʃg���b�N�̕���

�ŏ����Ă���Ζ��i���y���j�̑�����ʂ�1�����x�ȉ��̋ɂ��͂��ł���B

�@���������āA�����A���ɘH���o�X�̑S�Ă�d���H���o�X�ɓ]���ł����Ƃ��Ă��A���ʃg���b�N�̕��삩��

�r�o�����CO2�̂P�����x�ȉ������팸�ł��Ȃ��̂ł���B�v����ɁA�d���H���o�X�́A���ʃg���b�N�̕���

�����CO2�r�o�ʂ̑���덷�̒��x����CO2�̍팸���ł��Ȃ��̂��B���̂��߁A�H���o�X�̑S�Ă�d��

�H���o�X�ɓ]�������Ƃ��Ă��A�킪���̒E�Ζ��ƒ�Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎����ɂ͖w�Ǎv���ł��Ȃ�

���Ƃ͖��炩�ł���B���������āA�d���H���o�X�̕��y�ɂ���Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎�����

�}�낤�Ƃ���i�Ɓj��ʈ��S���������@�������̈�̌㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏�����

�����́A�����҂̎��Ȗ����̂��߂����ł���A�P�Ȃ鎎��������̘Q��ł����Ǝv���邪�A�@����

���̂ł��낤���B

|

| |

�@���������H�����������S�O���i�J�����[�x�[�X�j�̓��{�ɂ����āA�g���b�N�ݕ��A������ɕK�v�ȗʂ̃o�C�I

�}�X�R�����������邱�Ƃ��s�\�Ȃ��Ƃ͖��炩���B�����Đ��E�ɖڂ������Ă��A�n����̐��E�S�̂ł� �l�������␅�����̕s���ȂǂŐH����@�̓������c�_����Ă��錻�݂ł́A�킪�����^�A����ł� �E�Ζ�����Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎����ɍv���ł�����x�̗ʂ̃o�C�I�}�X�R����A�����邱�Ƃ����� �Ȃ��Ƃ͖����ł���B �@���̂悤�ȃo�C�I�}�X�R���̏ɂ��ẮA���Ƃ́i�Ɓj��ʈ��S���������@�������̈�� �㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A���R�A��������Ă��锤�ł���B����ɂ�������炸�A�i�Ɓj��� ���S���������@�������̈�̌㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A�킪���̒E�Ζ��� ��Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎�����}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�f�B�[�[���G���W���̔R���Ƀo�C�I �}�X�R�����g�p���錤�������{����Ă��Ƃ́A����������̘Q��ƍl�������B�ʂ����āA�i�Ɓj��� ���S���������@�������̈�̌㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A���݂̌y������ʂɑ������� �c��ȗʂ̃o�C�I�}�X�R���������I�Ɋm�ۂ��A���{�̃f�B�[�[���G���W���̃g���b�N�E�o�X�̔R���Ƃ��� �o�C�I�}�X�R������ʂɍL���p�����鎞�オ��������ƐM�����Ă���̂ł��낤���B���ɂ����ł��� �Ȃ�A�M�҂ɂ͔�펯�Ȃ悤�Ɏv���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B �@�Ȃ��A�o�C�I�}�X�R����DME�́A�f�B�[�[���G���W���̔R���Ƃ��Ď��i�ł���B���̗��R�ɂ��ẮA �o�C�I�}�X�R����DME�ɂ�鎩���Ԃ̒�Y�f�E�E�Ζ��́A�s�\���I�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA������ ������͌䗗�������������B |

�@�ȏ�̕\�Q�Ɏ������Ƃ���A�i�Ɓj��ʈ��S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A���{�̉^�A�����

���ő�����CO2��r�o�����^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�j����ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�̎Љ��������

�邽�߂ɁA����23�N�x�`����26�N�x�̊��Ԃɂāu�������Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j�v�Ƃ��āA�u�@�������n

�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�i���E���^�j�v�A�u�����\�d���H���o�X�v����сu������o�C�I�f

�B�[�[���G���W���v�̌��������{���Ă��邢��Ƃ̂��ƁB�������A�A�u�������Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j�v�̂S

���ڂ̌����́A��L�̕\�Q�̒��Ő��������悤�ɁA�킪���ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�̎Љ��������E�Ζ��̐�

�i�ɍv���ł��Ȃ����e�ƍl������B���������āA�i�Ɓj��ʈ��S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏�����

�u�������Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j�v�̂S���ڂ̌��������ɐ����������ɏI���������Ƃ��Ă��A���{�̉^�A

����̑�^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�j����ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�̎Љ���������邱�Ƃ�����ƍl��

����B

���ő�����CO2��r�o�����^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�j����ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�̎Љ��������

�邽�߂ɁA����23�N�x�`����26�N�x�̊��Ԃɂāu�������Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j�v�Ƃ��āA�u�@�������n

�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�i���E���^�j�v�A�u�����\�d���H���o�X�v����сu������o�C�I�f

�B�[�[���G���W���v�̌��������{���Ă��邢��Ƃ̂��ƁB�������A�A�u�������Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j�v�̂S

���ڂ̌����́A��L�̕\�Q�̒��Ő��������悤�ɁA�킪���ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�̎Љ��������E�Ζ��̐�

�i�ɍv���ł��Ȃ����e�ƍl������B���������āA�i�Ɓj��ʈ��S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏�����

�u�������Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j�v�̂S���ڂ̌��������ɐ����������ɏI���������Ƃ��Ă��A���{�̉^�A

����̑�^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�j����ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�̎Љ���������邱�Ƃ�����ƍl��

����B

�@�������A�M�҂̍l���Ƃ͈قȂ�A��ʈ��S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A�u�������Q�ԊJ

���E���p�����i���Ɓi��3���j�v�Ƃ��Ď��{����Ă���S���ڂ̎��������ɂ���Ė{���ɏ����̓��{�̑�^�ԁi����^�g

���b�N�E�g���N�^�E�o�X�j����ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�̎������ł���ƐM�����Ă���̂ł��낤���B�����ł���Ȃ�

�A�i�Ɓj��ʈ��S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A����Ƃ��M�҂��\�Q�Ɏ������^��_�̌��

�ɂ��Ă̂��w�E���A���̃y�[�W�̖����Ɏ������M�҂�E���[�����ɂ����肢�������������̂ł���B���ɕ\�Q�Ɏ���

���^��_�Ɍ�肪����Ȃ�A�M�҂��S�O�����A�����Ɍ��̒������s�������ł���B

���E���p�����i���Ɓi��3���j�v�Ƃ��Ď��{����Ă���S���ڂ̎��������ɂ���Ė{���ɏ����̓��{�̑�^�ԁi����^�g

���b�N�E�g���N�^�E�o�X�j����ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�̎������ł���ƐM�����Ă���̂ł��낤���B�����ł���Ȃ�

�A�i�Ɓj��ʈ��S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A����Ƃ��M�҂��\�Q�Ɏ������^��_�̌��

�ɂ��Ă̂��w�E���A���̃y�[�W�̖����Ɏ������M�҂�E���[�����ɂ����肢�������������̂ł���B���ɕ\�Q�Ɏ���

���^��_�Ɍ�肪����Ȃ�A�M�҂��S�O�����A�����Ɍ��̒������s�������ł���B

�@�������A���ɁA�\�Q�Ɏ������M�҂̋^��_�̌��ɂ��Ă̂��w�E��M�҂ɂ����肢�������Ȃ��ꍇ�ɂ́A�i�Ɓj���

���S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A�u�������Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j�v�Ƃ��Ď�

�{����Ă���S���ڂ̎��������ɂ���Ė{���ɏ����̓��{�̑�^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�j����ɂ������

�Y�f�i��CO2�팸�j�̎���������Ȃ��Ƃ����m�̏�ŁA���̎������������{����Ă�����̂Ɛ��������B���̏ꍇ�A

�i�Ɓj��ʈ��S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A�����̓��{�̑�^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�E

�o�X�j����ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�������ł��Ȃ����Ƃ����m���Ă��Ȃ���A���ꂪ�������������ł��邩�̔@��

�������Ď�����������l�����Ă������ƂɂȂ�ƍl������B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�l�ԂƂ��Ēp���ׂ����\�I�ȍs�ׂ̂�

���Ɏv���邪�A�@���Ȃ��ɂł��낤���B

���S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A�u�������Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j�v�Ƃ��Ď�

�{����Ă���S���ڂ̎��������ɂ���Ė{���ɏ����̓��{�̑�^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�j����ɂ������

�Y�f�i��CO2�팸�j�̎���������Ȃ��Ƃ����m�̏�ŁA���̎������������{����Ă�����̂Ɛ��������B���̏ꍇ�A

�i�Ɓj��ʈ��S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A�����̓��{�̑�^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�E

�o�X�j����ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�������ł��Ȃ����Ƃ����m���Ă��Ȃ���A���ꂪ�������������ł��邩�̔@��

�������Ď�����������l�����Ă������ƂɂȂ�ƍl������B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�l�ԂƂ��Ēp���ׂ����\�I�ȍs�ׂ̂�

���Ɏv���邪�A�@���Ȃ��ɂł��낤���B

�@���ɁA���ꂪ�����ł���A�i�Ɓj��ʈ��S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A���ʉ�v�Ƃ͉]

���A�M�d�Ȑŋ��̖��ʎg���X�ƍs���Ă��邱�ƂɂȂ�B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�ߔN�̖c��ȍ����Ԏ��̂��߂ɏ����

�̑��ł��������悤�Ƃ��Ă��闧��̈�ʍ����ɂƂ��ẮA���f���̏�̖������Ƃł͂Ȃ����낤���B���̂��߁A��

�v�����@�́A���{�̑�^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�j����ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�̎����ɍv�����Ȃ���

���ł���u�������Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j�y����23�N�x�`����26�N�x���{�z�v���ŋ��̖��ʎg���ł���

���Ƃ𑬂₩�ɔF�肷�ׂ��ƍl������B�����āA���̌㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏��������{���Ă����u�������

�Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j�v�̌����v���W�F�N�g�𑁊��ɒ��~���鏈�u���Ƃ��ė~�������̂ł���B

���A�M�d�Ȑŋ��̖��ʎg���X�ƍs���Ă��邱�ƂɂȂ�B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�ߔN�̖c��ȍ����Ԏ��̂��߂ɏ����

�̑��ł��������悤�Ƃ��Ă��闧��̈�ʍ����ɂƂ��ẮA���f���̏�̖������Ƃł͂Ȃ����낤���B���̂��߁A��

�v�����@�́A���{�̑�^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�j����ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�̎����ɍv�����Ȃ���

���ł���u�������Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j�y����23�N�x�`����26�N�x���{�z�v���ŋ��̖��ʎg���ł���

���Ƃ𑬂₩�ɔF�肷�ׂ��ƍl������B�����āA���̌㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏��������{���Ă����u�������

�Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j�v�̌����v���W�F�N�g�𑁊��ɒ��~���鏈�u���Ƃ��ė~�������̂ł���B

�P�|�Q�D�����ԗp�R���Ƃ��Ď��i�̃o�C�I�}�X�R���̔R�������������ʈ��S��������

�i�P�j�@DDF��^�g���b�N�̎��p�������������̒E�Ζ��̎����ł���B��̕��@�E��i

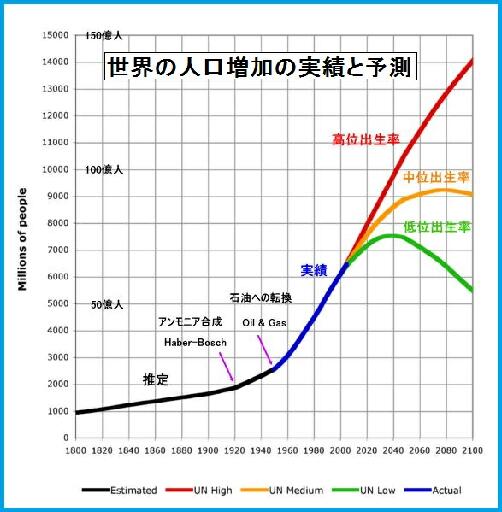

�@�}�P�́A���E�̖��c�����ƐΖ����Y�̎��тƏ����̗\�z���Ɏ��������̂ł���B���̐}�P�ł́A���E�̐Ζ����Y��

�s�[�N�́A2008�N���̗\�z�ƂȂ��Ă���B���ہA�}�Q�Ɏ������ʂ�A2008�N�̐��E�̐Ζ��i�������j���Y�̓s�[�N���}��

����B

�@���͂Ƃ�����A�}�P�Ɏ������悤�ɁA���݂̖��c����̐��Y�ʂ̌����ƐV�������c�������E�J������鐔�̐�ׂ肪

�\�z����邽�߁A����̐��E�̐Ζ����Y�������̈�r�����ǂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl������B���̂悤�ɁA�Ζ��i��

�����j���Y�̃s�[�N�̎�����}���Ă��܂����A����̐��E�̐Ζ����Y�ʂ͊m���Ɍ�����������Ɨ\�z�����B���̂�

�߂��߁A�߂������ɂ́A�Ζ��s���̎���̓������ԈႢ�Ȃ�����������̂Ɨ\�z�����B���̂��߁A���݂̐��E�̖w

�ǑS�Ă̑�^�g���b�N�ɂ́A�R���Ɍy�����g�p����Ă���ł���B���̂��߁A���E���̑g�D�E�c�́E�����@�֓���

�́A��^�g���b�N�̒E�Ζ����\�ɂ���Z�p�̌���������Ɏ��{����Ă���悤���B

�@����@�}�R�Ɏ������悤�ɁA���݂ł͐��E�̐l���́A70���l�ɋ߂��܂ő������Ă��Ă���A����A�X�ɑ������邱�Ƃ�

�\�z����Ă���B���̈���A�}�S�Ɏ����������ɂ��ƁA���E�̃G�l���M�[�̑S���Y�ʂ́A2020�N���Ƀs�[�N�ɂȂ���

���܂��悤���B�����āA���̌�ɂ͐l�ނ��m�ۂł���G�l���M�[�̑��ʂ́A�������Ă������̂Ɛ�������Ă���B��������

�āA����͍X�Ȃ�l�������ɂ��G�l���M�[���v�����傷��ɂ�������炸�A�n����̗��p�\�ȃG�l���M�[����

�̌͊����i�s���鎞��ɓ˓����悤�Ƃ��Ă���̂ł���B���̂悤�ȏ���A�߂������A�G�l���M�[�s�������݉���

��Ɗ뜜����Ă���B���̂悤�Ȍ���A�����̑�^�g���b�N�ɂ́A�ȃG�l���M�[������Q���R���̎g�p�����

�邱�Ƃ́A�N���l���Ă����R�̂��Ƃł���B

�@���̑S���E�̊e�G�l���M�[�̐��Y�� (����܂ł̎��тƏ����̗\�z�j�̐}�T������ƁA�Ζ��ȊO�̎�v�ȃG�l���M

�[�����ł���V�R�K�X��ΒY�̐��Y�́A2008�N�̐Ζ����Y�̃s�[�N����20�N���x�̒x�ꂽ2025�N�t�߂ɂ����āA�s

�[�N���}�������ł���B���̂悤�ɁA�Ζ��A�V�R�K�X����ѐΒY�̒n����̎�v�ȃG�l���M�[�����́A���ݎႵ���͋�

�������ɐ��Y�ʂ̃s�[�N���}���Ă��܂��ł���B���������āA�G�l���M�[�����̌͊����뜜����錻�݂ɂ�����

�́A�����I�ɑ�^�g���b�N�̔R����Ζ��ȊO�̒E�Ζ��R���ɓ]������ɂ��Ă��A��^�g���b�N�ɂ�����E�Ζ��R����

Well-to-Wheel�̃G�l���M�[���������݂̌y���f�B�[�[���g���b�N��Well-to-Wheel�̃G�l���M�[�����ɔ�r���ē���

�ȏ�̃G�l���M�[�������m�ۂ��ׂ����Ƃ́A�N�̖ڂɂ��^���̖������Ƃ��B

�@���̂悤�ɁA�S���E������ƁA����̍X�Ȃ�l�������ɂ��G�l���M�[���v�����傷��ɂ�������炸�A�n�����

���p�\�ȃG�l���M�[�����̌͊����i�s���鎞��ɓ˓����悤���Ă���̂ł���B���ɁA�Ζ���2008�N���ɐ��Y�̃s

�[�N���}�������߁A���Y�ʂ������������Ă���B���̂��߁A�R���̂قƂ�ǂ�Ζ��Ɉˑ����Ă����^�g���b�N�ɂ���

�Ă͑��}�ɔR���̒E�Ζ���}��Ȃ���A�~���ȃg���b�N�ɂ��~���ȕ����ɑ傫�Ȏx��𗈂������ƂɂȂ鋰�ꂪ

����B���̂悤�ɁA�n����̗��p�\�ȃG�l���M�[�����̌͊����i�s���鎞��ɂ����đ�^�g���b�N�̒E�Ζ���}��

���߂ɂ́A���s�̌y���f�B�[�[���̑�^�g���b�N�Ɠ�����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[�������m�ۂ��Ȃ���E�Ζ�����

�\�ɂ����^�g���b�N�����p������K�v������B

�@�O�q�̐}�R�Ɏ������悤�Ȑ��E�l���̍X�Ȃ鑝���̂��߁A����̐��E�̐Ζ����v�͑��傷����̂Ɨ\�z�����B��

��ɂ�������炸�A�}�P�A�}�Q�Ɏ������悤�ɁA����200�W�N�ɐΖ��s�[�N�}����Ă��܂����Ă���B���̂悤�ɁA���݂�

�́u���E�l���̍X�Ȃ鑝���v�Ɓu�Ζ������̌͊��v�̊�@�I�Ȏ���ɓ˓����悤�Ƃ��Ă���̂ł���B�s�K�Ȃ��ƂɁA��

�̂悤�Ȏ���ɓ˓����n�߂��Ƃ��Ă��A���E�̌o�ϊ�����s���������ێ��E���W�����Ă������߂ɂ́A�g���b�N�ɂ��~

���ȉݕ��A���̈ێ����s���ł���B���߂ɂ́A�����_�łق�100���̔R����Ζ��Ɉˑ����Ă����^�g���b�N�́A

���}�ɒE�Ζ�����}��K�v������B���̏ꍇ�A�߂������ɂ͒n����̗��p�\�ȐΖ������̌͊��̎���̓�����

�K���ł��邱�Ƃ��l����ƁA���}�ȃg���b�N�̒E�Ζ����K�v�ł��邱�Ƃ͒N�����F�߂�Ƃ���ł���B���̃g���b�N�̒E��

���ɂ����ẮA�O�q�̐}�S�Ɏ������@���A���E�̃G�l���M�[�̑S���Y�ʂ�2020�N���Ƀs�[�N�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��l��

����ƁA�ň��̏ꍇ�ł����s�̌y���f�B�[�[���g���b�N�Ɠ�����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[�����ʼn^�s���\

�ȒE�Ζ��̃g���b�N��I������K�v�����邱�Ƃ͖����ł���B�����ŁA�V�R�K�X�ƐΒY���G�l���M�[�����ɗp����

�e��̒E�Ζ��̑�^�g���b�N���^�s�����ꍇ��Well-to-Tank�̔R��̗D��i���l���M�[�����̗D��j��\�R�Ɏ������B

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

���P�F�o�T�́A�u�A���p�R����Well-to-Wheel�]���v�y���{�ɂ�����A���p�R�������iWell-to-Wheel�j�𒆐S�Ƃ����������ʃK�X�r�o�ʂɊւ���

�������z�@����16�N11���@�g���^�����ԇ��@�݂��ُ����

�������z�@����16�N11���@�g���^�����ԇ��@�݂��ُ����

���Q�F�o�T�́A�V�R�K�X��Ă�CNG��^�g���b�N�́A�d�ʎԔR���ɕs�K���̌��׃g���b�N�̃y�[�W

���R�F�o�T�́A�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W���@�����DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N

�̃y�[�W

�̃y�[�W

�@���̒E�Ζ��̃G�l���M�[�����ł���V�R�K�X�ƐΒY���G�l���M�[�����Ƃ����e��̐V�R���i���V�R�K�X�ADME�A

CTL,GTL�j���g���b�N�ɗp�����ꍇ�̃G�l���M�[�������������\�R������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA���s�̌y���f�B�[�[���̃g

CTL,GTL�j���g���b�N�ɗp�����ꍇ�̃G�l���M�[�������������\�R������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA���s�̌y���f�B�[�[���̃g

���b�N�Ɠ�����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[�����̃g���b�N�́ADDF�g���b�N�����ł���B�V�R�K�X��ăg���b�N�A�V�R�K�X

�R��DME�g���b�N�A�ΒY�R��DME�g���b�N�A�V�R�K�X�R��GTL�g���b�N�A�ΒY�R��GTL�g���b�N��Well-to-Wheel�̃G�l��

�M�[�����́A�y���f�B�[�[���ɔ�ׂ�30���`70�����x������Ă���B���̂��Ƃ���A���N��ɂ͐��E�l���̍X�Ȃ�

�����ɂ��G�l���M�[���v�����傷��ɂ�������炸�A����2008�N�ɐΖ��s�[�N�}����Ƌ��ɁA�n����̗��p�\��

�G�l���M�[�����̌͊��̂��߂ɑS���E�̃G�l���M�[���Y�ʂ��������鎞��Ɏ��p�����ׂ��E�Ζ��̑�^�g���b�N

�́ADDF��^�g���b�N�����p�����A����y���Ă������@�E��i�����������Ƃ����炩���B�Ȃ��ADDF�g���b�N�̏ڍׂɂ�

���ẮADDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �����DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\

�Ȃc�c�e��^�g���b�N �ɋL�ڂ��Ă���̂ŁA�����̂���ꍇ�ɂ͌䗗�������������B

�G�l���M�[�����̌͊��̂��߂ɑS���E�̃G�l���M�[���Y�ʂ��������鎞��Ɏ��p�����ׂ��E�Ζ��̑�^�g���b�N

�́ADDF��^�g���b�N�����p�����A����y���Ă������@�E��i�����������Ƃ����炩���B�Ȃ��ADDF�g���b�N�̏ڍׂɂ�

���ẮADDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �����DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\

�Ȃc�c�e��^�g���b�N �ɋL�ڂ��Ă���̂ŁA�����̂���ꍇ�ɂ͌䗗�������������B

�@�������Ȃ���A���{�̑����̉�ЁE�����g�D�E�����c�̓��́A�����_�ł�DDF�g���b�N�̌����J���ɂ͖{�i�I�ɒ���

���Ă��Ȃ��悤���B�����āA���݂ł��]���Ƒ傫���ς�邱�Ɩ����A�Đ��̂悤�Ƀg���b�N�̔R����DME��GTL�p���錤��

��M�S�ɍs���Ă���悤���B���̂悤��DME�g���b�N��GTL�g���b�N�̌����́A�M�҂ɂ͎���������̖��ʎg�����̂���

�ƍl������B�߂������A���̐Ŏ��s���̂��߂ɏ���ł̑��ł����{����悤�Ƃ��Ă���킪���ɂ����āA�����I��

���̖��ɂ������Ȃ�DME�g���b�N��GTL�g���b�N�̌����ɑ��z�̐��{�̎��������\�Z���g���Ă���Ƃ���A����

�Q���킵�����Ƃ��B�����̍����ɂƂ��ẮA���Ƃ������Ȃ����Ƃł���B

�i�Q�j�@�g���b�N�̒E�Ζ��ɖ����ȃo�C�I�}�X�R���̔R�����E���������ʈ��S��������

�@�؎��n�o�C�I�}�X���R���K�X�ɕς��A���̃K�X��G�}���̔����������i��p���ăK�X�������ɂ���Čy���iFT

�f�B�[�[���j�A�K�\�����ADME���̃g���b�N�E�o�X�̐Ζ���֔R���������{�I�ȋZ�p�́A�h�C�c������E���

��������s���Ă����悤�ł���A�ŋ߂ɂȂ��ĐV���������o���ꂽ���̂ł͖����B�������A�i�Ɓj��ʈ��S���������́A

�}�P�Ɏ��������u��p���A�p�ނȂǂ̖؎��n�o�C�I�}�X���R���K�X�ɕς��A���̃K�X����g���b�N�E�o�X�̐Ζ����

�R���̌y���iFT�f�B�[�[���j�A�K�\�����ADME���������錤�������݂ł��M�S�Ɏ��{���Ă���悤���B���̕��@�́A�}�P

�Ɏ������悤�ɁA�悸�ŏ��ɖ؎��n�o�C�I�}�X��800�`1000���̍����ɂ������Ă���Ԃ��ێ����ăK�X�����A���f

�iH2�j�ƈ�_���Y�f�iCO�j�����B�����ăK�X����H2��CO�̔�����A�G�}�̓��������u����H2��CO�������E������

����������邱�Ƃɂ���ĉt�̒Y�����f�����邱�Ƃ��\�Ƃ̂��Ƃ��B���̍ہA�G�}�̎�ށA�������́A���x���

���邱�ƂŁA�y���iFT�f�B�[�[���j�A�K�\�����A�W���`���G�[�e���ȂǁA���܂��܂ȕ�������邱�Ƃ��ł���悤�ł���B

�@�Ƃ���ŁA�o�C�I�}�X�������ɂ������Ă���Ԃ��ێ����ăK�X�����A�K�X����H2��CO�̔�����A�G�}�̓�����

���u����H2��CO�������E�����Ŕ���������邱�Ƃɂ���Đ��������o�C�I�}�X�R����FT�����������DME�i���W���`��

�G�[�e���j��R���ɗp���ăg���b�N���^�s�����邱�Ƃ��\�ł���B�����ŁA���̃o�C�I�}�X�R����FT�����������DME

�́A�������o�C�I�}�X�ł��邽�߂Ɍy���ɔ�ׂĒ�Y�f�R���̓���������B�����ŁA�����o�C�I�}�X�R����FT����

����DME�Ƌ��ɁA�]�������Y�f�R���Ƃ��Ĉꕔ�̒n��Ŋ��ɋ�������Ă���V�R�K�X�ɂ��Ă̔R����Well-to-

Tank�̃G�l���M�[������\�S�ɐ��������B�܂��A�\�S�ɂ́A�o�C�I�}�X�R����FT��������DME�A����ѓV�R�K�X���g���b

�N�Ɏg�p�����ꍇ��Tank-to-Wheel�̃G�l���M�[�����ƁA�y���f�B�[�[���g���b�N����Ƃ����ꍇ��Well-to-Wheel��

�R��̗D��i���G�l���M�[�����̗D��j���L�ڂ����B�X�ɁA�\�S�ɂ́A�o�C�I�}�X�R����FT��������DME�A����ѓV�R

�K�X���^�g���b�N�̔R���Ɏg�p�����ꍇ�̒E�Ζ��̑�^�g���b�N���^�s�����ꍇ�̏����I�ȑ�^�g���b�N�Ƃ��Ď��p

���̉ۂ̕]�����L�ڂ����B

| |

|

|

|

��j |

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

���P�F�o�T�́A�u�A���p�R����Well-to-Wheel�]���v�y���{�ɂ�����A���p�R�������iWell-to-Wheel�j�𒆐S�Ƃ����������ʃK�X�r�o�ʂɊւ���

�������z�@����16�N11���@�g���^�����ԇ��@�݂��ُ����

���Q�F�o�T�́A�V�R�K�X��Ă�CNG��^�g���b�N�́A�d�ʎԔR���ɕs�K���̌��׃g���b�N�̃y�[�W�Q��

���R�F�o�T�́A�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W���@�����DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N

�̃y�[�W�Q��

�̃y�[�W�Q��

�@���̏�L�̕\�S���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�y���f�B�[�[���̃g���b�N�Ɣ�r�����ꍇ�A�V�R�K�X��ăg���b�N�̉^�s�ł�

30����������Well-to-Wheel�ł̃G�l���M�[������邱�ƂɂȂ�A�؎��n�o�C�I�}�X�R����DME�g���b�N�̉^�s�ł�

65����������Well-to-Wheel�ł̃G�l���M�[������邱�ƂɂȂ�A�؎��n�o�C�I�}�X�R����FT�������g���b�N�̉^�s

�ł�92����������Well-to-Wheel�ł̃G�l���M�[������邱�ƂɂȂ��B���̂��߁A�w��ǑS�Ă̕���ɂ����āA�ȃG

�l���M�[���ł��d�v������錻�݂ł́A�؎��n�o�C�I�}�X�R����DME��FT�������́A�u�E�Ζ��v��u�o�C�I�}�X�ŗL��

���̂̒�Y�f�i��CO2�r�o�팸�j�v�̔R���ł���Ƃ��Ă��A��^�g���b�N�̔R���Ƃ��Ă͎��i�ł��邱�Ƃ��N�̖ڂɂ���

�炩�Ȃ��Ƃ��B����A�V�R�K�X�ƌy���p����DDF�g���b�N�́A�y���f�B�[�[���� �����̃G�l���M�[�̏���ʼn^�s��

����̂ł���B

�@����DDF�g���b�N�ɓ��ڂ���Ă���DDF�G���W���́C�e�V�����_�̋z�C�|�[�g�ɐ݂����K�X�C���W�F�N�^����z�C�ق̊J

�ي��Ԓ��Ɏ�R���̓V�R�K�X���V�����_���Ɍ������ĕ��˂��ĉ^�]���邷��G���W���ł���D���̔R�Č`�Ԃ́C�V����

�_���ɓV�R�K�X�̉ߔZ�̈�Ƌ�C�̑����̈�ɕ������s�ψ�ȍ����C���`�������C�f�B�[�[���̍������k���ς�

���ɑS�����ɑ��ʂ̓V�R�K�X�����������ꍇ�ł��m�b�L���O�������Ȃ��悤�ɂ������̂ł���B�����āC�R�Ď���

�Ƀp�C���b�g���˂����y���̗\�����C���ŏ��Ɏ��Ȓ����ĉΉ����`�����C���̉Ή����V�R�K�X�̊\�����C��

�R�Ă�����G���W���ł���B����DDF�g���b�N�́A�R���Ɍy���ƓV�R�K�X�p���邽�߁A��^�g���b�N�̒E�Ζ����ɗL

���ł���A�������A�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W�������DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I��

���\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �ɏڏq���Ă���悤�Ɂu��^�g���b�N�̒�Y�f�i��CO2�r�o�팸�j�v�ɂ��傫���v���ł���D��

���\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �ɏڏq���Ă���悤�Ɂu��^�g���b�N�̒�Y�f�i��CO2�r�o�팸�j�v�ɂ��傫���v���ł���D��

���g���b�N�ł���B

�@���̂悤�ɁA��^�g���b�N�́u�E�Ζ��v�Ɓu��Y�f�i��CO2�r�o�팸�j�v�ɗL���ł���Ƌ��Ɍy���f�B�[�[���Ɠ��Ƃ�Well-

to-Wheel�̃G�l���M�[������DDF�g���b�N�̋Z�p�����ɑ��݂��Ă��錻�݂ɂ����ẮAWell-to-Tank�����Well-to-

Wheel�̊ϓ_�����^�g���b�N�̔R���Ƃ��Ă͊��S�Ɏ��i�̖؎��n�o�C�I�}�X�R����DME��FT���������^�g���b�N��

�R���Ɏg�p�����ꍇ�́u��Y�f�i��CO2�r�o�팸�j�v�̌��ʂ��E���͂��錤�������{���邱�Ƃ́A�u���̍����v�ł�

�Ȃ����낤���B���x���J��Ԃ����AWell-to-Tank�����Well-to-Wheel�̃G�l���M�[�������y�������啝�ɗ�

��؎��n�o�C�I�}�X�R����DME��FT�������́A�����Ƃ���^�g���b�N�̔R���Ɏg�p�ł��Ȃ����הR���ł��邱

�Ƃ����炩���B

�@���������A�O�q�̕\�R�Ɏ���������16�N11���̃g���^�����ԇ��E�݂��ُ�����́u�A���p�R����Well-to-Wheel

�]���v�y���{�ɂ�����A���p�R�������iWell-to-Wheel�j�𒆐S�Ƃ����������ʃK�X�r�o�ʂɊւ��錤�����z�̃f�[

�^�������l�͒N�ł��A�؎��n�o�C�I�}�X�R����DME��FT����������^�g���b�N�̔R���Ƃ��Ď��i�̌��הR���ł��邱��

��e�Ղɗ������Ă��܂������B�����āi�Ɓj��ʈ��S���������̐��ƂƉ]����l�B�́A���R�A���̃g���^������

���E�݂��ُ�����̕��i����16�N11���j�̓��e���n�m���Ă�����̂ƍl������B����ɂ�������炸�A�i�Ɓj

��ʈ��S���������́A2012�N11��6�`7���J�Ấu����24�N�x ��ʈ��S���������t�H�[����2012�v�Ŕz�z���ꂽ

�u�u���T�v�v�ɂ́A�g���b�N�E�o�X�p�̔R���Ƃ��Ė؎��n�o�C�I�}�X�R����DME��FT��������p�����ꍇ�� �u�D ������

�o�C�I�}�X�R�������Ԃ�LCA�|�؎��o�C�I�}�X�������Ƃ���K�X�������R���̎��ᕪ�́[�v�̘_���\���Ă����

�ł���B�����āA���̘_���ɂ́A�u�����I�ɗL�]�ȃo�C�I�}�X�R����I�����Ă������߂ɂ́A�ԗ��ւ̓K�p���y�щ���

���ʃK�X�iGHG�j�r�o�ʂ��܂߂������I�Ȋ����ׂ�]�������@���m�����Ă����K�v������v�Ƃ��A�u�{�����͂�����

���ϓ_�ɂ����A����́A�؎��o�C�I�}�X�������ɂ����K�X�������ɂ�萻�������R�������グ�A�����̑O�����E�A

������R�����������Ďԗ����s�̑S�̂�ʂ��Ă�CO2�r�o�ʂɂ���LCA�ilife cycle assessmemt�F���C�t�T�C�N���A

�Z�X�����g�j���s�����v�ƋL�ڂ���Ă���B�������A���̘_���̓��e�ɂ��ẮA�M�҂ɂ͑����̋^��_������̂ŁA����

��\�T�ɂ܂Ƃ߂��B

| |

|

| |

|

| ���@ |

|

| |

|

| |

|

| �u�P�D�͂��߂ɣ�@�̍��@

�@ �@ |

�@���L�́u�P�D�͂��߂ɣ�@�̍���q�������Ƃ���A���̘_���Ř_

�����Ă���o�C�I�}�X���琻�������R���́A�؎��o�C�I�}

�X�������Ƃ��ăK�X�������ɂ���Đ�������Ƃ̂��Ƃł���B��

�������āA���̘_���ň����Ă���o�C�I�}�X���琻�������

�R���Ƃ́A�o�C�I�}�X�R����DME�i���W���`���G�[�e���j��o

�C�I�}�X�R����FT�������R�����ł��邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ���

�l������B

�@�܂��A���L�̍���ǂނƁA��ʈ��S���������̍����R�Y

���Ƒ��̂U���̋����҂́A�u�o�C�I�}�X���琻�������R��

�́A�������ɑ��ʂ̃G�l���M�[�������v���Ƃ��\���ɔF��

���Ă���悤���B�i���L�̐Ԑ������Q�ƕ��j�@�������Ȃ���A��

���̃o�C�I�}�X���琻�������R�����g���b�N�E�o�X�Ɏg�p�ł�

��K�v�����Ƃ��āA�o�C�I�}�X���琻�������R����LCA�i��

���C�t�T�C�N���Z�X�����g�j�Ɋ�Â����G�l���M�[�������y����

LCA�Ɋ�Â����G�l���M�[�����Ɠ����ȏ��LCA�Ɋ�Â���

�G�l���M�[�����ł���ׂ��Ƃ̋L�ڂ͑S����������Ȃ��B��

��A�����R�Y���Ƒ��̂U���̋����҂́A�g���b�N�E�o�X�̏���

�R���̑I�������LCA�Ɋ�Â����G�l���M�[�����̕]����

�ŏd�v������K�v���Ȃ��A�u�����I�ȔR���I���̕]����v

��u�������ׂ��R���I���̕]����v�Ƃ̌����E�咣�E�M�O��

�悤���B

�@���������A�O�q�̕\�R�Ɏ���������16�N11���̃g���^������

���E�݂��ُ�����́u�A���p�R����Well-to-Wheel�]

���v�y���{�ɂ�����A���p�R�������iWell-to-Wheel�j�𒆐S��

�����������ʃK�X�r�o�ʂɊւ��錤�����z�̃f�[�^����A

�o�C�I�}�X����K�X�������ɂ���Đ��������DME��FT����

�����̔R����Well-to-Tank�̃G�l���M�[�������y����Well

-to-Tank�̃G�l���M�[���������i�i�ɗ���Ă��邽�߂ɁA

�؎��n�o�C�I�}�X�R����DME��FT����������^�g���b�N

�̔R���Ƃ��Ď��i�̌��הR���ł��邱�Ƃ͊��Ɋm�F�ł�

�Ă��鎖���ł���B�������A�����R�Y���Ƒ��̂U���̒��ҏ�

���́A���̎��������S�ɖ������A�o�C�I�}�X����K�X��������

����Đ��������DME��FT���������̔R����Well-to-Tank

�̃G�l���M�[�������y����Well-to-Tank�̃G�l���M�[����

�����i�i�ɗ���Ă���Ƃ��Ă��A����DME��FT�����������g��

�b�N�E�o�X�̔R���Ƃ��ėp���邱�Ƃɉ��̖��������Ƃ̔��f�E

�F���̂��ƂɁA���̘_�������M���Ă���悤�Ȉ�ۂ�����B

�@���̂��߁A�����R�Y���Ƒ��̂U���̒��ҏ����́A�o�C�I�}�X

����K�X�������ɂ���Đ��������DME��FT���������̔R��

�̉������ʃK�X�i��GHG=CO2���j�̔r�o�ʂɂ��Ă�LCA

�i�����C�t�T�C�N���Z�X�����g�j�ł̗D��̕]�����s���K�v����

�邱�Ƃ����L�́u�P�D�͂��߂ɣ�ɒW�X�ƋL�ڂ��Ă���B������

�ނƁA�����R�Y���Ƒ��̂U���̒��ҏ����́A�g���b�N�E�o�X��

�����R����I������ŏd�v�ȕ]������u��Y�f�i��CO2�r

�o�팸�j�v�ł���Ƃ̎咣�E�M�O�̂悤�Ɏv����B�����āA����

�R�Y���Ƒ��̂U���̒��ҏ����́AWell-to-Tank�̃G�l���M�[

�������y����Well-to-Tank�̃G�l���M�[������������Ă�

��ꍇ�ł��AWell-to-Tank�́u��Y�f�i��CO2�r�o�팸�j�v��

�D��Ă���R���ł���A�g���b�N�E�o�X�̏����R���Ƃ��ėL

�]�ł���ƁA��펯�Ȍ���������E�咣�E�M�O�̐l�B�̂悤

���B

�@���̂��Ƃ���A�����R�Y���Ƒ��̂U���̒��ҏ����́A�O�q��

�\�R�Ɏ������u�g���^�����ԇ��E�݂��ُ�����̌�����

���̃f�[�^�v���疾�炩�ȃo�C�I�}�X����K�X�������ɂ����

���������DME��FT���������̔R�����̑�^�g���b�N�̔R��

�Ƃ��Ď��i�̌��הR���ł��邱�Ƃ�F�����Ă��Ȃ��\������

��B���̂��߁A�����R�Y���Ƒ��̂U���̒��ҏ����́A�������

�����A�g���b�N�E�o�X�̔R���ɖ؎��n�o�C�I�}�X�R����DME��

FT���������g�p�����ꍇ�́u��Y�f�i��CO2�r�o�팸�j�v�̌�

�ʂ����Z���錤���v�̘_���\���Ă���悤�ɍl������B

���͂Ƃ�����A�o�C�I�}�X����K�X�������ɂ���Đ��������

DME��FT���������̃g���b�N�E�o�X�̏����R���Ɏ��i�̂�

�߁A����DME��FT�������Ɋւ���CO2�r�o��LCA�i�����C�t�T

�C�N���Z�X�����g�j�ł̗D��̕]�����s���i�Ɓj��ʈ��S����

�����̌����́A���S�ɖ��Ӗ��ł���A����������̘Q��ł�

�邱�Ƃ͊m���Ȃ悤���B

|

| �S�D���͌���

|

���������A�G�l���M�[���x��iEPR : Energy Profit Ratio�j��

�́A�G�l���M�[�Y����ݔ��̐��\�������w�W�Ƃ̂��ƁB��

�̎{�݂ɑ��Ē��ړI�E�ԐړI�ɓ��������G�l���M�[�ʂɑ�

���āA���̐ݔ������Y�i�܂��͐ߖ�j����G�l���M�[�̑傫��

���ɂ������̂ł���B

�@���ɁA����G�l���M�[��������R��������ꍇ�ɁA10

�̃G�l���M�[��ݔ��ɓ����������̂Ƃ��āA���̐ݔ�������

�o�����R���̃G�l���M�[�̑��a��100�������ꍇ�AWell-to-

Tank�̃G�l���M�[���x��iEPR�j��100��10��10�Ƃ������Ƃ�

�Ȃ�B

�@�Ⴆ�A����16�N11���@�g���^�����ԇ��@�݂��ُ����

�́u�A���p�R����Well-to-Wheel�]���v�̃f�[�^��p����ƁA

���ᗰ���y����Well-to-Tank�̃G�l���M�[���x��́i1.0�j

���i0.118�j��8.5�ƂȂ�B

�@�Ƃ��낪�A���L�̘_���̐}�Q�ɂ͌y����Well-to-Tank�̃G

�l���M�[���x��́A��0.12�ƋL�ڂ���Ă���B���̐��l�́A��

��16�N11���@�g���^�����ԇ��@�݂��ُ�����́u�A���p

�R����Well-to-Wheel�]���v�̕��̃f�[�^���狁�߂���

�ᗰ���y����Well-to-Tank�̃G�l���M�[���x�䁁8.5�̋t

���̂悤���B

�@���̂��Ƃ���A���L�̘_���̒��҂ł����ʈ��S������

���̍����R�Y���Ƒ��̂U���̋����҂̊w�ҁE���Ƃ́A���

�I�ȃG�l���M�[���x��iEPR : Energy Profit Ratio�j�̋t����

�G�l���M�[���x��Ɗ��Ⴂ����Ă���悤���B����́A���L��

�_����ǂޑ����̓ǎ҂f�����邱�Ƃł���B���̂悤�ɁA�G

�l���M�[���x��̂悤�Ȉ�ʓI�ȌW��������C�܂܂ɒ�`��

�Ę_�������M���邱�Ƃ́A�펯����w�ҁE���ƂƂ��ẮA��

�ɋނ�ł��������������̂ł���B��ʓI�ȍL���p���Ă���G

�l���M�[���x��ɏڂ������Ƃ����L�̘_���̐}�Q�������E

���ǂ݂����ꍇ�A���̐��Ƃ̓o�C�I�}�X�R����DME��FTD

�i��FT�������j�̃G�l���M�[�������y�������D��Ă���i��

���������ł���j�ƌ���ĔF������\��������B�Ȃ��Ȃ�A

���L�̘_���̏E���ǂ݂̍ۂɂ́A�}�Q�̏c����Well-to-

Tank�̃G�l���M�[���x��̋t���ł��邱�ƂɋC�t���Ȃ�����

�������ɂ��邽�߂��B

�@�܂��A���L�̘_���̐Ԑ����ɂ́u�e�o�C�I�}�X�R���́A��

���ɕK�v�ȓ����G�l���M�[�ʂɔ�ׂē�����G�l���M�[��

�̕������Ȃ��v�ƋL�ڂ���Ă���B���̂悤�ɁA�����ɕK�v��

�����G�l���M�[�ʂɔ�ׂē�����G�l���M�[�ʂ̕�����

�Ȃ��e�o�C�I�}�X�R���́A�O�q�̐}�T�Ɏ������悤�ȋ߂�����

�ɂ����đS���E�̊e�G�l���M�[�����̌͊��̊�@���}����

���݂ɂɂ����Ẵg���b�N�p�R���i�������ԗp�R���j�Ƃ��Ă�

���i�ł��邱�Ƃ����炩���B

�@�������A���L�̘_���ł́A�u�e�o�C�I�}�X�R���́A�����ɕK

�v�ȓ����G�l���M�[�ʂɔ�ׂē�����G�l���M�[�ʂ̕�

�����Ȃ��v�Ƃ̑��茋�ʂ��L�ڂ��Ă��邾���ł���A����ɂ�

���Ă̌�ʈ��S���������̍����R�Y���Ƒ��̂U���̋���

�҂̈ӌ��E�]���E�l�@�́A�����L�ڂ���Ă��Ȃ��B���������

�ƁA�ǐS�I�Ȋw�ҁE���Ƃł���A�o�C�I�}�X�R����DME

��FT�������������̃g���b�N�p�R���i�������ԗp�R���j�Ƃ���

�͎��i�ł��邱�Ƃ𗝉����A���̎|��_���ɋ������ċL�ڂ���

���ł���ƍl������B

�@�������A��ʈ��S���������̍����R�Y���Ƒ��̂U���̋�

���҂́A�u�e�o�C�I�}�X�R���́A�����ɕK�v�ȓ����G�l���M

�[�ʂɔ�ׂē�����G�l���M�[�ʂ̕������Ȃ��v�Ƃ̑���

���ʂ��L�ڂ��Ȃ���A�o�C�I�}�X�R����DME��FT����������

���̃g���b�N�p�R���i�������ԗp�R���j�Ƃ��ďd��Ȍ��ׂ̂�

�邱�Ƃ����L�̘_���̒��ɉ����L�ڂ��Ă��Ȃ��̂ł���B

�@���̂��Ƃ́A��ʈ��S���������̍����R�Y���Ƒ��̂U��

�̋����҂́A�o�C�I�}�X�R����DME��FT�������������̃g��

�b�N�p�R���i�������ԗp�R���j�Ƃ��ďd��Ȍ��ׂ̂��邱�Ƃ�

�B������Ӑ}������̂��A����Ƃ��A�o�C�I�}�X�R����DME��

FT�������������̃g���b�N�p�R���i�������ԗp�R���j�Ƃ��Ă�

���i�ł��邱�Ƃ�S���������Ă��Ȃ����Ƃ������ł��낤���B

�@���L�̘_���̋L�ړ��e���������A��ʈ��S����������

�����R�Y���Ƒ��̂U���̋����҂́A�o�C�I�}�X�R����DME��

FT���������̎��������{���A�v�l��H�̌��@�������{�b�g��

�@���A���̎������ʂ����_���ɂ��L�ڂ��������̂悤�ł���B

���̂��߁A�܂Ƃ��Ș_���Ƃ��čł��d�v�Ȏ������ʂɑ��钘

�҂̍l�@���������Ă��邱�Ƃ͖��炩���B���������āA��ʈ�

�S���������̍����R�Y���Ƒ��̂U���̋����҂����\����

���L�̘_���́A�_���Ƃ��Ă̑̂𐬂��Ă��Ȃ��ƍl������

���A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

|

| �T�D�܂Ƃ�

|

�@���������A�O�q�̕\�R�Ɏ���������16�N11���̃g���^����

�ԇ��E�݂��ُ�����́u�A���p�R����Well-to-Wheel

�]���v�y���{�ɂ�����A���p�R�������iWell-to-Wheel�j��

���S�Ƃ����������ʃK�X�r�o�ʂɊւ��錤�����z��

�f�[�^����A�d�ʎԁi��GVW3.5�g���ȏ�̃g���b�N�E�o�X���j

�̌��s�̔R���ł���y����Well-to-Tank�̃G�l���M�[

�����ɔ�r���A�؎��n�o�C�I�}�X�R����DME��FT��������

Well-to-Tank�̃G�l���M�[�������啝�ɗ�邱�Ƃ�����

���B���������āA�n����̃G�l���M�[�����̌͊����뜜

����Ă��錻�݂ł́A�G�l���M�[�����̘Q�������Well-to-Tank��

�G�l���M�[�������啝�ɗ��؎��n�o�C�I�}�X �R����DME��FT�������́A�d�ʎԁi��GVW3.5�g���ȏ��

�g���b�N�E�o�X���j�̔R���Ƃ��Ă͖��炩�Ɏ��i�ł���B����

���߁A�؎��n�o�C�I�}�X�R����DME��FT���������́A����

�Ƃ���^�g���b�N�̔R���ɗp������\�����F���ƌ�����

���ߌ��ł͂Ȃ��B

�@���̂悤�ɁA�����Ƃ��؎��n�o�C�I�}�X�R����DME��FT

����������^�g���b�N�̔R���ɉ\���������ɂ��������

���A���L�́u�T�D�܂Ƃ߁v�̐Ԃ�������lj������L�q�ł́A

��ʈ��S���������̍����R�Y���Ƒ��̂U���̋�����

�́A�؎��n�o�C�I�}�X�R����DME��FT���������d�ʎ�

�i��GVW3.5�g���ȏ�̃g���b�N�E�o�X���j�̔R���ɗp�����ꍇ

�̃��C�t�T�C�N���ł�CO2�r�o�ʓ��ɂ��Ă̗D��̕]��

���ɂ��Ă̕��͂��s�����Ƃ̂��Ƃł���B��ʈ��S��

�������̍����R�Y���Ƒ��̂U���̊w�ҁE���Ƃ́A�؎��n

�o�C�I�}�X�R����DME��FT���������̔R���������Ƃ���^

�g���b�N�̔R���ɗp������\�����F���ɂ�������炸�A

����DME��FT�����������^�g���b�N�̔R���Ɏg�p����

�ꍇ��CO2�r�o�ʂ̎��ᕪ�͂��s�����Ƃ͑S�����ʂ�

�����E���������{�������ƂɂȂ�B���������āA��ʈ��S

���������̍����R�Y���Ƒ��̂U���̊w�ҁE���Ƃ́A

�P�Ɏ���������̖��ʎg�������Ă���ɉ߂��Ȃ��ƍl����

���B

�@�܂��A���L�́u�T�D�܂Ƃ߁v�̐�������lj������L�q

�ł́A�O�q�̒ʂ�A��ʓI�ȃG�l���M�[���x��iEPR :

Energy Profit Ratio�j�̋t�����G�l���M�[���x��ƌ����

�\�����Ă��邱�Ƃ́A���L�̘_����ǂޑ����̓ǎ҂f

�����邱�Ƃł���B�����āA�u�e�o�C�I�}�X�R���́A������

�K�v�ȓ����G�l���M�[�ʂɔ�ׂē�����G�l���M�[�ʂ�

�������Ȃ��v�Ƃ̑��茋�ʂ��L�ڂ��Ă��邾���ł���A

����ɂ��Ă̌�ʈ��S���������̍����R�Y���Ƒ���

���̋����҂̈ӌ��E�]���E�l�@�́A�����L�ڂ���Ă��Ȃ��B

���������ƁA�ǐS�I�Ȋw�ҁE���Ƃł���A�o�C�I�}�X

�R����DME��FT�������������̃g���b�N�p�R���i��������

�p�R���j�Ƃ��ďd��Ȍ��ׂ̂��邱�Ƃ����L�̘_���̒���

�����L�ڂ��Ă��Ȃ��̂ł���B

�@�����āA���L�́u�T�D�܂Ƃ߁v�̗̉�����lj������L�q

�ł́A�؎��n�o�C�I�}�X�R����DME��FT���������̔R��

�������Ƃ���^�g���b�N�̔R���ɗp������\�����F��

�ɂ�������炸�A����DME��FT�����������^�g���b�N��

�R���Ɏg�p�����ꍇ��CO2�r�o�ʂ̎��ᕪ�͂̒����E����

���p�����Ď��{����ƁA���X�Ɛ錾���Ă���̂ł���B

�����Ƃ��A���̖��ʂȒ����E�����ɂ́A���{�̋M�d�ȗ\�Z��

�g���Ă���悤�ɐ��������B���ɁA���ꂪ������

����A���̖��ʂȒ����E���������{���Ă����ʈ��S

���������̍����R�Y���Ƒ��̂U���̊w�ҁE���Ƃ́A

�����̋M�d�Ȑŋ��ɑ��H���V���A���̂悤�Ɏv���邪�A

�@���Ȃ��̂ł��낤���B

|

�@�@���̂悤�ɁA�\�T�ɋ^��_�����܂Ƃ߂��u�D ������o�C�I�}�X�R�������Ԃ�LCA�|�؎��o�C�I�}�X�������Ƃ���K

�X�������R���̎��ᕪ�́[�v�̘_����q������ƁA�i�Ɓj��ʈ��S���������̍����R�Y���A����㎁�A�Έ�f

���A�������ȑ�w��w�@�̓n�ӗS���Y���A�������ȑ�w��w�̏���y���A���e���u���́A�o�C�I�}�X�R����

DME��FT���������������̃g���b�N�p�R���i�������ԗp�R���j�Ƃ��ďd��Ȍ��ׂ̂���ɂ�������炸�A�����̏���

�̃g���b�N�p�R�����Ƃ��Ă����o�C�I�}�X�R����DME��FT�������������y���鎞�オ����Ƃ̌�������ʂ��E�\�z�E

����ς������Ă���悤���B�����āA�����R�Y���Ƃ��̃O���[�v�̐l�B�́A��^�g���b�N���̔R���Ƃ��ďd��Ȍ��ׂ�

����o�C�I�}�X�R����DME��FT���������̖��ʂȒ����E���������ꂩ����p�����Ď��{����ӌ��ł��邱�Ƃ�_����

���œ��X�Əq�ׂĂ���B���̂��Ƃ́A�����R�Y���Ƃ��̃O���[�v�̐l�B�����{�\�Z�̖��ʎg���ɂ��Ԏ����̏�

�悹���A�X�Ȃ鍑�̕��̑����ɑ傫���v�����悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ�����錾���Ă���悤�Ȃ��̂��B�����āA����������

�ɁADME��FT���������Ɋւ��鍲���R�Y���Ƃ��̃O���[�v�̐l�B�̒m���E�F�������S�Ɍ���Ă��邱�ƂɁA�ނ玩�g

�������C�t���Ă��Ȃ��悤�ɂ��������邱�Ƃł���B����Ƃ��������悤�������Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�X�������R���̎��ᕪ�́[�v�̘_����q������ƁA�i�Ɓj��ʈ��S���������̍����R�Y���A����㎁�A�Έ�f

���A�������ȑ�w��w�@�̓n�ӗS���Y���A�������ȑ�w��w�̏���y���A���e���u���́A�o�C�I�}�X�R����

DME��FT���������������̃g���b�N�p�R���i�������ԗp�R���j�Ƃ��ďd��Ȍ��ׂ̂���ɂ�������炸�A�����̏���

�̃g���b�N�p�R�����Ƃ��Ă����o�C�I�}�X�R����DME��FT�������������y���鎞�オ����Ƃ̌�������ʂ��E�\�z�E

����ς������Ă���悤���B�����āA�����R�Y���Ƃ��̃O���[�v�̐l�B�́A��^�g���b�N���̔R���Ƃ��ďd��Ȍ��ׂ�

����o�C�I�}�X�R����DME��FT���������̖��ʂȒ����E���������ꂩ����p�����Ď��{����ӌ��ł��邱�Ƃ�_����

���œ��X�Əq�ׂĂ���B���̂��Ƃ́A�����R�Y���Ƃ��̃O���[�v�̐l�B�����{�\�Z�̖��ʎg���ɂ��Ԏ����̏�

�悹���A�X�Ȃ鍑�̕��̑����ɑ傫���v�����悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ�����錾���Ă���悤�Ȃ��̂��B�����āA����������

�ɁADME��FT���������Ɋւ��鍲���R�Y���Ƃ��̃O���[�v�̐l�B�̒m���E�F�������S�Ɍ���Ă��邱�ƂɁA�ނ玩�g

�������C�t���Ă��Ȃ��悤�ɂ��������邱�Ƃł���B����Ƃ��������悤�������Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�@�܂��A���L�̕\�S�Ɏ������悤�ɁA2012�N5���̎����ԋZ�p��E�t�G���ł́A�i�Ɓj��ʈ��S���������̍����R

�Y���́A�o�C�I�}�X�R���W�̃Z�b�V�����ɂ����āA�uDME�ߋ��G���W���̔R����P�Ɋւ��錤���v�̋����҂ɖ���A

�˂Ă���悤���B���������ƁA�i�Ɓj��ʈ��S���������̍����R�Y���́A�o�C�I�}�X�R����DME��Well-to-Tank��

�G�l���M�[�������y�������啝�ɗ�錇�ׂ�����ɂ�������炸�A�o�C�I�}�X�R����DME���g���b�N�̏����̔R��

�Ƃ��ĕ��y�����邽�߂̋Z�p���̔��M�Ɉꐶ�����̂悤���B���̂悤�ɁA�g���b�N�p�R���Ƃ��ďd��Ȍ��ׂ̂���o�C

�I�}�X�R����DME���g���b�N�̏����R���ɐ�������i�Ɓj��ʈ��S���������̍����R�Y���̌��疳�p�Ƃ��v���銈

���́A�M�҂ɂ͕s���Ȃ��Ƃł���A�M�����Ȃ����Ƃ��B

�@���͂Ƃ�����A�i�Ɓj��ʈ��S���������̊w�ҁE���Ƃ́A�@���Ȃ闝�R�œ��{��Well-to-Wheel�́u�E�Ζ��v�Ɓu��

�Y�f�i��CO2�팸�j�v�ɖ����ƍl������Z�p�̒����E�����̃e�[�}���D���D��őI�����A���̒����E������M�S�Ɏ��{

���Ă���悤�ł���B���̂��Ƃ́A�M�҂ɂ͑S�������ł��Ȃ����Ƃ��B���݂ɁA�M�҂̈ӌ��Ƃ��ẮA�߂������A�킪����

�������^�g���b�N�́u�E�Ζ��v�Ɓu��Y�f�i��CO2�팸�j�v��{���Ɏ�������Ȃ�A��^�g���b�N���̔R���Ƃ��ďd���

���ׂ̂���o�C�I�}�X�R����DME��FT���������̖��ʂȒ����E�������ɒ��~���A�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n

�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W����DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �̃y�[�W�ɏڏq���Ă���

�悤�ȁADDF�G���W���𓋍ڂ���DDF��^�g���b�N�̌����J���𑁋}�ɊJ�n���ׂ��ƍl���Ă���B

�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W����DDF�^�]�ƃf�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �̃y�[�W�ɏڏq���Ă���

�悤�ȁADDF�G���W���𓋍ڂ���DDF��^�g���b�N�̌����J���𑁋}�ɊJ�n���ׂ��ƍl���Ă���B

�Q�D�y���ɔ�ׂĔM������30�������DME�̎����ԔR���̋K�i���쐬��������Ȑl�B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�o�C�I�}�X���獇������DME��R���Ƃ���DME�g���b�N�́A�y����R���Ƃ���f�B�[�[���G���W������

Well-to-Wheel�̔R��i���M�����j���U�T �� �����d��Ȍ��ׂ�����B���̂��߁A�����A�y���̑�ւ̔R���Ƃ��Ď���

�ԗp�R���Ƀo�C�I�}�X���獇������DME���L�����y�������ꍇ�A�n����̎����ԕ���̃G�l���M�[�̏���ʂ�

���������邱�ƂɂȂ邱�Ƃ����炩�ł���B���̂悤�ȃG�l���M�[�����̘Q��������y���ɑ�ւ��ăo�C�I�}�X���獇��

����DME�������ԗp�R���Ƃ��čL����ʉ�����\���́A�펯�I�ɍl����A�F���ƍl������B�������A���̒���

�́A�o�C�I�}�X���獇������DME�������ԗp�R���Ƃ��čL�����y����Ƃ̏펯�̖����w�ҁE���Ƃ����݂���悤���B

���̊w�ҁE���Ƃ́A�����I�Ȏ����ԗp�R����DME�����y���邱�Ƃɔ����āA�ȉ��̕\�V�Ɏ������悤�ɁA�o�C�I�}�X

���獇������DME�̎����ԗp�R���̋K�i�쐬�Ɍ����Ɏ��g��ł���悤�ł���B�|���R�c���Z�p���̕M�҂��猩��

�A�r�����m�ȍs�ׂ̂悤�Ɍ����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

Well-to-Wheel�̔R��i���M�����j���U�T �� �����d��Ȍ��ׂ�����B���̂��߁A�����A�y���̑�ւ̔R���Ƃ��Ď���

�ԗp�R���Ƀo�C�I�}�X���獇������DME���L�����y�������ꍇ�A�n����̎����ԕ���̃G�l���M�[�̏���ʂ�

���������邱�ƂɂȂ邱�Ƃ����炩�ł���B���̂悤�ȃG�l���M�[�����̘Q��������y���ɑ�ւ��ăo�C�I�}�X���獇��

����DME�������ԗp�R���Ƃ��čL����ʉ�����\���́A�펯�I�ɍl����A�F���ƍl������B�������A���̒���

�́A�o�C�I�}�X���獇������DME�������ԗp�R���Ƃ��čL�����y����Ƃ̏펯�̖����w�ҁE���Ƃ����݂���悤���B

���̊w�ҁE���Ƃ́A�����I�Ȏ����ԗp�R����DME�����y���邱�Ƃɔ����āA�ȉ��̕\�V�Ɏ������悤�ɁA�o�C�I�}�X

���獇������DME�̎����ԗp�R���̋K�i�쐬�Ɍ����Ɏ��g��ł���悤�ł���B�|���R�c���Z�p���̕M�҂��猩��

�A�r�����m�ȍs�ׂ̂悤�Ɍ����邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

|

�@�ȏイ�̂��Ƃ���A�ŋ߂��i�Ɓj�Y�ƋZ�p�����������̌����v��ł́A���F �������A���H �����A���� �����A���X

�� ��A�㓡 �V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A���{�\�Z���g���ăg���b�N�p�R���Ɏg�p�s�\�Ȍ��ׂ̂���o�C�I�}�X

���獇������DME�ɂ��āA�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v�Ɖ]���Ɩ���M�S�ɐ��i���Ă��邢��悤��

����B���������ƁA�i�Ɓj�Y�ƋZ�p���������������F �������A���H �����A���� �����A���X�� ��A�㓡 �V�ꎁ��

�܂ފw�ҁE���Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̔R���̊ϓ_����̕]���ł́A�o�C�I�}�X���獇������DME���y�������R

��i��Well-to-Wheel�̔M�����j��30�����x�����d��Ȍ��ׂ�����Ƃ̔F���������Ă���悤�Ɍ�����̂ł�

��B

�� ��A�㓡 �V�ꎁ���܂ފw�ҁE���Ƃ́A���{�\�Z���g���ăg���b�N�p�R���Ɏg�p�s�\�Ȍ��ׂ̂���o�C�I�}�X

���獇������DME�ɂ��āA�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v�Ɖ]���Ɩ���M�S�ɐ��i���Ă��邢��悤��

����B���������ƁA�i�Ɓj�Y�ƋZ�p���������������F �������A���H �����A���� �����A���X�� ��A�㓡 �V�ꎁ��

�܂ފw�ҁE���Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̔R���̊ϓ_����̕]���ł́A�o�C�I�}�X���獇������DME���y�������R

��i��Well-to-Wheel�̔M�����j��30�����x�����d��Ȍ��ׂ�����Ƃ̔F���������Ă���悤�Ɍ�����̂ł�

��B

�@���̂��߁A�i�Ɓj�Y�ƋZ�p�������������������A���H �����A���� �����A���X�� ��A�㓡 �V�ꎁ���܂ފw�ҁE��

��Ƃ́A�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v���K�ȋƖ������{���Ƃ̔F���ł��邩���m��Ȃ��B �������A�|

���R�c���Z�p���̕M�҂��猩��A�o�C�I�}�X���獇������DME�������Ƃ������ԗp�R���Ƃ��ĕ��y����\������

���Ƃ��F���Ȃ��߂ɁA�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v���s�K�v�ƍl������B���������āA�u�����ԗp�c�l

�d�R���i���̍����O�W�����v�́A���{�ł͏����Ƃ����̖��ɂ͗����Ȃ����Ƃ����炩�ł���A�u���̍����v�E�u�r�����m

�ȍs�ׁv�Ǝv����̂ł���B���̂��߁A�g���b�N�p�R���Ɏg�p�s�\��DME���R���i���̕W���쐬�́A�o�C�I�}�X���獇

������DME���R���i���̕W�����쐬����i�Ɓj�Y�ƋZ�p���������������{�\�Z�̎��s�́A��v�����@�̓K�Ȍ���

�ɂ���Ē��~����邱�Ƃ�ɖ]�ނƂ���ł���B

��Ƃ́A�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v���K�ȋƖ������{���Ƃ̔F���ł��邩���m��Ȃ��B �������A�|

���R�c���Z�p���̕M�҂��猩��A�o�C�I�}�X���獇������DME�������Ƃ������ԗp�R���Ƃ��ĕ��y����\������

���Ƃ��F���Ȃ��߂ɁA�u�����ԗp�c�l�d�R���i���̍����O�W�����v���s�K�v�ƍl������B���������āA�u�����ԗp�c�l

�d�R���i���̍����O�W�����v�́A���{�ł͏����Ƃ����̖��ɂ͗����Ȃ����Ƃ����炩�ł���A�u���̍����v�E�u�r�����m

�ȍs�ׁv�Ǝv����̂ł���B���̂��߁A�g���b�N�p�R���Ɏg�p�s�\��DME���R���i���̕W���쐬�́A�o�C�I�}�X���獇

������DME���R���i���̕W�����쐬����i�Ɓj�Y�ƋZ�p���������������{�\�Z�̎��s�́A��v�����@�̓K�Ȍ���

�ɂ���Ē��~����邱�Ƃ�ɖ]�ނƂ���ł���B

�R�D�V�R�K�X���p��DDF�g���b�N�́A��^�g���b�N��CO2�팸�ƒE�Ζ��̎������\

�@�Ƃ���ŁA���Ă̈ꕔ�̓V�R�K�X�̈����Ȓn��Ɍ��肳��Ă͂��邪�A�A�y�����Ό^�̓V�R�K�X�G���W���ł���f�B

�[�[���f���A���t���G���i�c�c�e�j�G���W���𓋍ڂ���DDF�g���b�N���A����ꂽ���[�U�ɂ���Ă��Ȃ�ȑO����g�p�����

����B����DDF�g���b�N�ɓ��ڂ���Ă���DDF�G���W���́C�e�V�����_�̋z�C�|�[�g�ɐ݂����K�X�C���W�F�N�^����z�C��

�̊J�ي��Ԓ��Ɏ�R���̓V�R�K�X���V�����_���Ɍ������ĕ��˂��ĉ^�]���邷��G���W���ł���D���̔R�Č`�Ԃ́C

�V�����_���ɓV�R�K�X�̉ߔZ�̈�Ƌ�C�̑����̈�ɕ������s�ψ�ȍ����C���`�������C�f�B�[�[���̍������k��

��ς����ɑS�����ɑ��ʂ̓V�R�K�X�����������ꍇ�ł��m�b�L���O�������Ȃ��悤�ɂ������̂ł���B�����āC�R

�Ď����Ƀp�C���b�g���˂����y���̗\�����C���ŏ��Ɏ��Ȓ����ĉΉ����`�����C���̉Ή����V�R�K�X�̊\��

���C��R�Ă�����G���W���ł���B

�[�[���f���A���t���G���i�c�c�e�j�G���W���𓋍ڂ���DDF�g���b�N���A����ꂽ���[�U�ɂ���Ă��Ȃ�ȑO����g�p�����

����B����DDF�g���b�N�ɓ��ڂ���Ă���DDF�G���W���́C�e�V�����_�̋z�C�|�[�g�ɐ݂����K�X�C���W�F�N�^����z�C��

�̊J�ي��Ԓ��Ɏ�R���̓V�R�K�X���V�����_���Ɍ������ĕ��˂��ĉ^�]���邷��G���W���ł���D���̔R�Č`�Ԃ́C

�V�����_���ɓV�R�K�X�̉ߔZ�̈�Ƌ�C�̑����̈�ɕ������s�ψ�ȍ����C���`�������C�f�B�[�[���̍������k��

��ς����ɑS�����ɑ��ʂ̓V�R�K�X�����������ꍇ�ł��m�b�L���O�������Ȃ��悤�ɂ������̂ł���B�����āC�R

�Ď����Ƀp�C���b�g���˂����y���̗\�����C���ŏ��Ɏ��Ȓ����ĉΉ����`�����C���̉Ή����V�R�K�X�̊\��

���C��R�Ă�����G���W���ł���B

�@���̂悤�ɁADDF�G���W���ł͔R���Ƃ��ĒP�ʔ��M�ʓ������CO2�����ʂ��T�P��/MJ�ƁA�P�ʔ��M�ʓ������CO2��

���ʂ��U�X��/MJ�̌y���̗������g�p���邱�Ƃ�DDF�G���W���̓����ł���B�����āA����DDF�G���W���𓋍ڂ���DDF

�g���b�N�����ۂ̉ݕ��A���ŏ����R���́A50�����V�R�K�X�A50�����y���ł���B���̂悤�ɁADDF�g���b�N�ł͎g�p

�R���̖����V�R�K�X�ɂ���Ă��^�s����邽�߁A����DDF�g���b�N��CO2�r�o�ʂ́A�f�B�[�[���g���b�N��CO2�r

�o�ʂ���15���O��̍팸���\�ƂȂ�B���̂悤�ȁA�uCO�Q�팸�v��u50�����x�̒E�Ζ��v���\��DDF�G���W����

DDF�g���b�N�ɂ��ċ����̂�����́A�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W�������DDF�^�]�ƃf

�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �ɏڏq���Ă���̂ŁA�䗗�������������B

���ʂ��U�X��/MJ�̌y���̗������g�p���邱�Ƃ�DDF�G���W���̓����ł���B�����āA����DDF�G���W���𓋍ڂ���DDF

�g���b�N�����ۂ̉ݕ��A���ŏ����R���́A50�����V�R�K�X�A50�����y���ł���B���̂悤�ɁADDF�g���b�N�ł͎g�p

�R���̖����V�R�K�X�ɂ���Ă��^�s����邽�߁A����DDF�g���b�N��CO2�r�o�ʂ́A�f�B�[�[���g���b�N��CO2�r

�o�ʂ���15���O��̍팸���\�ƂȂ�B���̂悤�ȁA�uCO�Q�팸�v��u50�����x�̒E�Ζ��v���\��DDF�G���W����

DDF�g���b�N�ɂ��ċ����̂�����́A�f�B�[�[���ɔ�ׂP�T���̂b�n�Q�팸���\�Ȃc�c�e�G���W�������DDF�^�]�ƃf

�B�[�[���^�]�̑I�����\�Ȃc�c�e��^�g���b�N �ɏڏq���Ă���̂ŁA�䗗�������������B

�@�ȏ�悤�ɁADDF�G���W����DDF�g���b�N�̋Z�p�����p������A�킪���̑�^�g���b�N�́uCO�Q�팸�v��E�Ζ��v��

�e�ՂɎ����ł���ł���B�����ĕM�҂͂���DDF�Z�p�ɂ��āA���{�����ԋZ�p��̍u���_���i���ҁF�Γc���j�@���C

323 ���^�g���b�N�pECOS-DDF�V�R�K�X�G���W���̊J���C�w�p�u����O���WNo.71-00�C�Вc�@�l�@���{�����ԋZ�p

��)�\���A2006�N�ɂ͕M�҂̃z�[���y�[�W�ł��ڍׂɐ������Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A�i�Ɓj��ʈ��S

�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́ADDF�G���W����DDF�g���b�N�̋Z�p�����S�ɖَE��������A

����23�N�x�`����26�N�x�̊��ԂɁu�������Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j�v�̃v���W�F�N�g�Ƃ��āA��^�ԁi��

��^�g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�j����ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�̌��ʂ����҂ł��Ȃ��u�@�������n�C�u���b�h�g���b�N�v�A

�u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�i���E���^�j�v�A�u�����\�d���H���o�X�v����сu������o�C�I�f�B�[�[���G���W���v

�̖��ʂȌ��������{����Ă���̂ł���B�i�Ɓj��ʈ��S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏������{����

���{����^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�j����ɂ�����u��Y�f�i��CO2�팸�j�v���u�E�Ζ��v�𐄐i����ӎv������

�̂ł���A�u�������Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j�v�i����23�N�x�`����26�N�x�j�́u�@�������n�C�u���b�h�g��

�b�N�v�A�u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�i���E���^�j�v�A�u�����\�d���H���o�X�v����сu������o�C�I�f�B�[�[���G��

�W���v�̖��ʂȌ������ɒ��~���ADDF�G���W���𓋍ڂ�����^DDF�g���b�N�̊J�������ɒ��肷�ׂ��ƍl����B

�e�ՂɎ����ł���ł���B�����ĕM�҂͂���DDF�Z�p�ɂ��āA���{�����ԋZ�p��̍u���_���i���ҁF�Γc���j�@���C

323 ���^�g���b�N�pECOS-DDF�V�R�K�X�G���W���̊J���C�w�p�u����O���WNo.71-00�C�Вc�@�l�@���{�����ԋZ�p

��)�\���A2006�N�ɂ͕M�҂̃z�[���y�[�W�ł��ڍׂɐ������Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A�i�Ɓj��ʈ��S

�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́ADDF�G���W����DDF�g���b�N�̋Z�p�����S�ɖَE��������A

����23�N�x�`����26�N�x�̊��ԂɁu�������Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j�v�̃v���W�F�N�g�Ƃ��āA��^�ԁi��

��^�g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�j����ɂ������Y�f�i��CO2�팸�j�̌��ʂ����҂ł��Ȃ��u�@�������n�C�u���b�h�g���b�N�v�A

�u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�i���E���^�j�v�A�u�����\�d���H���o�X�v����сu������o�C�I�f�B�[�[���G���W���v

�̖��ʂȌ��������{����Ă���̂ł���B�i�Ɓj��ʈ��S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏������{����

���{����^�ԁi����^�g���b�N�E�g���N�^�E�o�X�j����ɂ�����u��Y�f�i��CO2�팸�j�v���u�E�Ζ��v�𐄐i����ӎv������

�̂ł���A�u�������Q�ԊJ���E���p�����i���Ɓi��3���j�v�i����23�N�x�`����26�N�x�j�́u�@�������n�C�u���b�h�g��

�b�N�v�A�u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�i���E���^�j�v�A�u�����\�d���H���o�X�v����сu������o�C�I�f�B�[�[���G��

�W���v�̖��ʂȌ������ɒ��~���ADDF�G���W���𓋍ڂ�����^DDF�g���b�N�̊J�������ɒ��肷�ׂ��ƍl����B

�@���̂悤�ɁA��ʈ��S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A�u��Y�f�i��CO2�팸�j�v���u�E�Ζ��v��

�L���ȁuDDF�G���W���v��uDDF�g���b�N�v�̋Z�p�����Ă��邪�A�X�E�F�[�f���̃{���{�E�g���b�N�X�́A2011�N5��31��

�ɒ������A�������ɑ�^�c�c�e�g���b�N�i�ʐ^�P�Q�Ɓj���i�o�T�Fhttp://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/

newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.aspx?pubid=10743�j�����B���̔��\�ɂ��ƁA�G���W����13���b�g���A��

���o�͂�440�g�o�i338���v�j�A�ő�g���N��2300�m���ł���B�V�R�K�X�i�k�m�f�j�̗��p����75���ł���A�G���W���̔M����

�́A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���ɔ�ׂāA30�`40�������A�b�n�Q�r�o�ʂ̓f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂ�10���팸

���邱�Ƃ��ł���Ƃ̂��ƁB�܂��A�M�҂�����܂Ő������Ă����悤�ɁA���s���ɓV�R�K�X�i�k�m�f�j���g���ʂ������ꍇ��

�́A�y���݂̂ő��s���邱�Ƃ��\�ł���B2011�N�ɂ�100����x���I�����_�A�C�M���X�A�X�E�F�[�f���Ŕ̔�����\��

�ŁA�W�����琶�Y���J�n�����Ƃ̂��Ƃ��B����A2�N���x�ŁA���B�̂U�`�W����ŔN��400����x�̔̔����\�肳���

����悤���B

�L���ȁuDDF�G���W���v��uDDF�g���b�N�v�̋Z�p�����Ă��邪�A�X�E�F�[�f���̃{���{�E�g���b�N�X�́A2011�N5��31��

�ɒ������A�������ɑ�^�c�c�e�g���b�N�i�ʐ^�P�Q�Ɓj���i�o�T�Fhttp://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/

newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.aspx?pubid=10743�j�����B���̔��\�ɂ��ƁA�G���W����13���b�g���A��

���o�͂�440�g�o�i338���v�j�A�ő�g���N��2300�m���ł���B�V�R�K�X�i�k�m�f�j�̗��p����75���ł���A�G���W���̔M����

�́A�X�p�[�N�v���O���V�R�K�X�G���W���ɔ�ׂāA30�`40�������A�b�n�Q�r�o�ʂ̓f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂ�10���팸

���邱�Ƃ��ł���Ƃ̂��ƁB�܂��A�M�҂�����܂Ő������Ă����悤�ɁA���s���ɓV�R�K�X�i�k�m�f�j���g���ʂ������ꍇ��

�́A�y���݂̂ő��s���邱�Ƃ��\�ł���B2011�N�ɂ�100����x���I�����_�A�C�M���X�A�X�E�F�[�f���Ŕ̔�����\��

�ŁA�W�����琶�Y���J�n�����Ƃ̂��Ƃ��B����A2�N���x�ŁA���B�̂U�`�W����ŔN��400����x�̔̔����\�肳���

����悤���B

|

|

|

|

�@���̃{���{�̑�^�c�c�e�g���b�N�̔�������m�����i�Ɓj��ʈ��S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏�

���́A�������������ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B���̃{���{�̑�^�c�c�e�g���b�N�̔����ɂ���āA��ʈ��S����������

�㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A��^�c�c�e�g���b�N������S�̋���ǂ���������A�˘f���������Ă���̂�

�͂Ȃ����Ɛ��@�����B�{���{���V�R�K�X��R���Ƃ���c�c�e�g���b�N�̎s�̂��J�n�������Ƃɂ���āA���N�O�̋��Z��

�@�̃��[�}���V���b�N�Ȃ�ʁu�{���{ �V���b�N�v�Ƃ��Ăׂ����ȏՌ��������̂Ɛ��@�����B�ʂ����āA��ʈ��S��

���������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A���ꂩ�����ȂɁuCO�Q�팸�v��u�E�Ζ��v�ɗL���Ȃc�c�e�g���b�N��

�������������A�킪���̒E�Ζ��ƒ�Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎����ɂ͖w�Ǎv���ł��Ȃ��u�������Q�ԊJ���E

���p�����i���Ɓi��3���j�v�́u�@�������n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�i���E���^�j�v�A�u����

�\�d���H���o�X�v����сu������o�C�I�f�B�[�[���G���W���v�̖��ʂȌ��������ꂩ����M�S�Ɍp�����Ď��{��������

�̂ł��낤���B

���́A�������������ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B���̃{���{�̑�^�c�c�e�g���b�N�̔����ɂ���āA��ʈ��S����������

�㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A��^�c�c�e�g���b�N������S�̋���ǂ���������A�˘f���������Ă���̂�

�͂Ȃ����Ɛ��@�����B�{���{���V�R�K�X��R���Ƃ���c�c�e�g���b�N�̎s�̂��J�n�������Ƃɂ���āA���N�O�̋��Z��

�@�̃��[�}���V���b�N�Ȃ�ʁu�{���{ �V���b�N�v�Ƃ��Ăׂ����ȏՌ��������̂Ɛ��@�����B�ʂ����āA��ʈ��S��

���������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A���ꂩ�����ȂɁuCO�Q�팸�v��u�E�Ζ��v�ɗL���Ȃc�c�e�g���b�N��

�������������A�킪���̒E�Ζ��ƒ�Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎����ɂ͖w�Ǎv���ł��Ȃ��u�������Q�ԊJ���E

���p�����i���Ɓi��3���j�v�́u�@�������n�C�u���b�h�g���b�N�v�A�u�d�C�E�v���O�C���n�C�u���b�h�g���b�N�i���E���^�j�v�A�u����

�\�d���H���o�X�v����сu������o�C�I�f�B�[�[���G���W���v�̖��ʂȌ��������ꂩ����M�S�Ɍp�����Ď��{��������

�̂ł��낤���B

�@�M�҂̂悤�Ȉ�ʍ������炷��A���B�Ń{���{���uCO�Q�팸�v��u�E�Ζ��v�ɗL���Ȃc�c�e�g���b�N�̔̔��ɓ��ݐ�

�������Ƃ��A��ʈ��S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A���̒��̗���𗦒��Ɏ����

����܂ł���ʈ��S�����������������j��ύX���A�ϋɓI�ɑ�^�c�c�e�g���b�N���J����������ɑ傫���ǂ����

�~�������̂��B������ł��A���ɂ����Ȃ����ꍇ�ɂ́A�킪���̑�^�g���b�N�̕���ɂ����āA��^�c�c�e�g���b�N�ɂ��

�u�b�n�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�����i�ł��邱�ƂɂȂ�A�傢�ɍD�܂������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B

�������Ƃ��A��ʈ��S�����������㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A���̒��̗���𗦒��Ɏ����

����܂ł���ʈ��S�����������������j��ύX���A�ϋɓI�ɑ�^�c�c�e�g���b�N���J����������ɑ傫���ǂ����

�~�������̂��B������ł��A���ɂ����Ȃ����ꍇ�ɂ́A�킪���̑�^�g���b�N�̕���ɂ����āA��^�c�c�e�g���b�N�ɂ��

�u�b�n�Q�팸�v�Ɓu�E�Ζ��v�����i�ł��邱�ƂɂȂ�A�傢�ɍD�܂������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B

�@

�@�Ƃ���ŁA�{���{�́A�g���b�N���[�J�Ƃ��Ă͐��E�Ŏn�߂āuCO�Q�팸�v��u�E�Ζ��v�ɗL���ȑ�^�c�c�e�g���b�N�̎s�̂�

�J�n�������A�c�O�Ȃ��ƂɁA���̃{���{�̑�^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�ɓ��ڂ��ꂽ�G���W���́A�����̋Z�p�Ƃ��]����z

�C�Ǔ����ˎ��̂c�c�e�G���W���ł���B����A���̋����̋z�C�Ǔ����ˎ��c�c�e�G���W���̐��\���X�Ɍ���ł���V��

���Z�p�����ɐ��̒��ɑ��݂��Ă���A���ꂪ�V�R�K�X���V�����_���ɒ��ڕ��˂��钼�����c�c�e�G���W���ł���B����

�������c�c�e�G���W���́A�z�C�Ǔ����ˎ��c�c�e�G���W���ɔ�ׁA�c�c�e�G���W���ɂƂ��ďd�v�ȗv�f�ł���u�r�o�K�X��

�\�̌���v��u�V�R�K�X�i�k�m�f�A�b�m�f�j�̎g�p����������v�ł��邱�Ƃ������ł���B

�J�n�������A�c�O�Ȃ��ƂɁA���̃{���{�̑�^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�ɓ��ڂ��ꂽ�G���W���́A�����̋Z�p�Ƃ��]����z

�C�Ǔ����ˎ��̂c�c�e�G���W���ł���B����A���̋����̋z�C�Ǔ����ˎ��c�c�e�G���W���̐��\���X�Ɍ���ł���V��

���Z�p�����ɐ��̒��ɑ��݂��Ă���A���ꂪ�V�R�K�X���V�����_���ɒ��ڕ��˂��钼�����c�c�e�G���W���ł���B����

�������c�c�e�G���W���́A�z�C�Ǔ����ˎ��c�c�e�G���W���ɔ�ׁA�c�c�e�G���W���ɂƂ��ďd�v�ȗv�f�ł���u�r�o�K�X��

�\�̌���v��u�V�R�K�X�i�k�m�f�A�b�m�f�j�̎g�p����������v�ł��邱�Ƃ������ł���B

�@���������āA���ɁA���{�ő�^�c�c�e�g���b�N���J�������̂ł���A�{���{�̋z�C�Ǔ����ˎ��̂c�c�e�G���W

���𓋍ڂ�����^�c�c�e�g���b�N�����D�ꂽ���\�����������c�c�e�G���W���𓋍ڂ�����^�c�c�e�g���b�N�E�g��

�N�^��Ƃ������Ɏ��p�����ė~�����Ƃ��낾�B�����āA���̑�^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�ɂ́A�M�҂���Ă�������

��DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�̋Z�p���̗p���ė~�������̂��B���̏ꍇ�ɂ́A��^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�́A

�������c�c�e�G���W���𓋍ڂ��Ă���ɂ�������炸�A�u�f�B�[�[�����s�v�Ɓu�c�c�e���s�v�Ƃ̔C�ӂ̑��s���[�h��I����

�ĉ^�s�ł���悤�ɂȂ�̂ł���B�@���͂Ƃ�����A�킪���̃f�B�[�[���W�̊w�ҁE���Ƃ�g���b�N���[�J�̑傢��

�錒�������҂����Ƃ���ł���B

���𓋍ڂ�����^�c�c�e�g���b�N�����D�ꂽ���\�����������c�c�e�G���W���𓋍ڂ�����^�c�c�e�g���b�N�E�g��

�N�^��Ƃ������Ɏ��p�����ė~�����Ƃ��낾�B�����āA���̑�^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�ɂ́A�M�҂���Ă�������

��DDF�G���W���i�������J2008-51121�j�̋Z�p���̗p���ė~�������̂��B���̏ꍇ�ɂ́A��^�c�c�e�g���b�N�E�g���N�^�́A

�������c�c�e�G���W���𓋍ڂ��Ă���ɂ�������炸�A�u�f�B�[�[�����s�v�Ɓu�c�c�e���s�v�Ƃ̔C�ӂ̑��s���[�h��I����

�ĉ^�s�ł���悤�ɂȂ�̂ł���B�@���͂Ƃ�����A�킪���̃f�B�[�[���W�̊w�ҁE���Ƃ�g���b�N���[�J�̑傢��

�錒�������҂����Ƃ���ł���B

�@��L�{�����Ō�蓙���������܂�����A���[�����ɂĂ��w�E�������܂��B�܂��A�^��_�A������A�䊴�z���A�ǂ̂悤

�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B

�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B

|