�Ջ��l�̃A�C�f�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂� �T�C�g�}�b�v

�ŏI�X�V���F2012�N6 ��17��

|

�P�D�e�Ђ̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N(�ύڗʂQ�g���N���X�j�̃V�X�e��

�@�n�C�u���b�h�g���b�N�ł́A�Ⴂ�쓮�͂��K�v�ȍۂɂ̓��[�^�[�쓮�ɂ��ĔM�����̒Ⴂ�G���W���^�]���팸���A

�������ɓ����~�d�G�l���M�[�𑖍s�G�l���M�[�ɉ��邱�Ƃɂ���ăg���b�N�̔R������P���邱�Ƃ��ł���B��

�̌��ʂ͓s�s�����s�ɂ����Č����ł���Ƃ̂��Ƃ���A�e�g���b�N���[�J�ł͏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�����i������

����B�e�Ђ̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�́A�ו��ɂ����Ă͑����̑���͂�����̂́A�S�ЂƂ��p�������������̗p

���Ă���B���Ƃ����}�P�ɓ���̃f���g���n�C�u���b�h�g���b�N�i�ύڗʂQ�g���N���X�j�̃n�C�u���b�h�V�X�e���������B

�������ɓ����~�d�G�l���M�[�𑖍s�G�l���M�[�ɉ��邱�Ƃɂ���ăg���b�N�̔R������P���邱�Ƃ��ł���B��

�̌��ʂ͓s�s�����s�ɂ����Č����ł���Ƃ̂��Ƃ���A�e�g���b�N���[�J�ł͏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�����i������

����B�e�Ђ̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�́A�ו��ɂ����Ă͑����̑���͂�����̂́A�S�ЂƂ��p�������������̗p

���Ă���B���Ƃ����}�P�ɓ���̃f���g���n�C�u���b�h�g���b�N�i�ύڗʂQ�g���N���X�j�̃n�C�u���b�h�V�X�e���������B

�Q�D�g���b�N���[�J�e�Ђ��ߋ��ɔ��\���Ă���n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����P

�@�g���b�N���[�J�e�Ђ����Ђ̃n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����P�ɂ��āA����܂����\�E��`���Ă���L�����ȉ���

�\�P�ɂ܂Ƃ߂��B���̓��e������ƁA�e�g���b�N���[�J���z�[���y�[�W���Ŕ��\���Ă���n�C�u���b�h�g���b�N�̑��s�R

��́A�P0�`50���̍팸�ł���Ƃ̂��Ƃł���B

�\�P�ɂ܂Ƃ߂��B���̓��e������ƁA�e�g���b�N���[�J���z�[���y�[�W���Ŕ��\���Ă���n�C�u���b�h�g���b�N�̑��s�R

��́A�P0�`50���̍팸�ł���Ƃ̂��Ƃł���B

| |

|

|

|

| |

|

�y�f���g���n�C�u���b�h�g���b�N�i�ύڗʂQ�g���N���X�j�z  |

|

| |

|

�y�G���t�f�B�[�[���n�C�u���b�h�g���b�N�i�ύڗʂQ�g���N���X�j�z

�n�C�u���b�h�Ԃ̔R��]���Ƃ��Ĉ�ʓI�Ɏg����M15���[�h�ɂ����ĔR�� 35% (*) �����A�ʏ���s�X�n���s�ł���10�`20% (*) ���������Ă���B���� �ɂ��n�����g���̗v���Ƃ����CO��M15���[�h��25%�ጸ����B ���j* �A�C�h�����O�X�g�b�v�ɂ��R����㕪(�s�X�n���s��5�`10%���x)���܂ވׁA�A�C�h���X�g�b �v���s�Ȃ�Ȃ��ꍇ�A�R����㗦�����Ȃ��Ȃ�B |

|

| ���Y�f | 2000/10/31 | �yCNG�i���k�V�R�K�X�j4t�g���b�N�z �ʏ�̓V�R�K�X�g���b�N�́A�^�[�{�d�l�ł��A�f�B�[�[���̃m���^�[�{�G���W���� ��ׂĔR�15�����x���B����̃n�C�u���b�h�g���b�N���R���50���� �����邽�߁A�f�B�[�[���ɑ��Ă��R��ŏ���B |

|

| 2002/6/27 | �y�L���p�V�^�[�n�C�u���b�h�g���b�N�i�f�B�[�[���E�ύڗʂS�g���N���X�j�z

�u���[�L��������ۂɂ́C���[�^�ɂ���Đ����������C���̐����G�l���M��d �C�G�l���M�ɕϊ����ăL���p�V�^�ɒ~����D���̒~����ꂽ�d�C�́C���i���� �������ɍė��p�����D���̂悤�Ƀu���[�L�E�G�l���M��������邱�Ƃɂ�� �āC�R����P���ꂽ�D�{�n�C�u���b�h�E�g���b�N�̎s�X�n���s���̔R��́C�] �����f�B�[�[���ԂƔ�ׂ�1.5�{���P�����Ƃ����D |

||

| |

|

�y�O�H�ӂ����A�n�C�u���b�h�g���b�N���i�ύڗʂQ�g���N���X�j�z

�O�H�ӂ����g���b�N�E�o�X��2006�N7��5���A�f�B�[�[���G���W���ƃ��[�^�p��

��n�C�u���b�h���^�g���b�N�u�L�����^�[ �G�R �n�C�u���b�h�v�������B�V�J����

�G���W���𓋍ڂ��A�]���̃f�B�[�[���ԂƔ�ׂĊ��ɗL�Q�Ȓ��f�_����

(NOx)�Ɨ��q��(PM)�����ꂼ���4���팸�����B�R����A�s�X�n���s�ō�

��20%���������B

�i�o�T�Fhttp://www.j-cast.com/2006/07/06002026.html�j

|

|

| |

�y�O�H�ӂ����A�n�C�u���b�h���^�g���b�N�L�����^�[HEV�i�ύڗʂQ�g���N���X�j�z �n�C�u���b�h���ʂ�ISS(�A�C�h�����O�X�g�b�v���X�^�[�g�j��W�������������Ƃ� ���A�s�X�n���s�R����f�B�[�[���Ԃɔ��10�`20�������ł����B �i�o�T�F�{���@���@�u�n�C�u���b�h���^�g���b�N�L�����^�[HEV�̏Љ�j

|

�@2007�N���̂����U�����Ԃ̔��\�L���ɂ��ƁA�G���t�f�B�[�[���n�C�u���b�h�g���b�N���w�ʏ�̎s�X�n���s�ł���

10�`20% (*) ����x�ƋL�ڂ���Ă���B�������A���L�ɂ́w* �A�C�h�����O�X�g�b�v�ɂ��R����㕪(�s�X�n���s��5�`

10%���x)���܂ވׁA�A�C�h���X�g�b�v���s�Ȃ�Ȃ��ꍇ�A�R����㗦�����Ȃ��Ȃ�B�x�ƕt�L����Ă���B�܂��A�O�H

�ӂ������n�C�u���b�h���^�g���b�N�L�����^�[�̔��\�L���ɂ����l�̋L�ڂ�����B�����2007�N���̋L���𑍍�����

�ƁA2007�N���̃g���b�N���[�J�����甭�\���Đ�`���鏬�^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����P�̎��͂́A�A�C�h

���X�g�b�v�̔R����P�������Ɓw�s�X�n���s��5�`10%���x�x�Ɛ��肳���B

10�`20% (*) ����x�ƋL�ڂ���Ă���B�������A���L�ɂ́w* �A�C�h�����O�X�g�b�v�ɂ��R����㕪(�s�X�n���s��5�`

10%���x)���܂ވׁA�A�C�h���X�g�b�v���s�Ȃ�Ȃ��ꍇ�A�R����㗦�����Ȃ��Ȃ�B�x�ƕt�L����Ă���B�܂��A�O�H

�ӂ������n�C�u���b�h���^�g���b�N�L�����^�[�̔��\�L���ɂ����l�̋L�ڂ�����B�����2007�N���̋L���𑍍�����

�ƁA2007�N���̃g���b�N���[�J�����甭�\���Đ�`���鏬�^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����P�̎��͂́A�A�C�h

���X�g�b�v�̔R����P�������Ɓw�s�X�n���s��5�`10%���x�x�Ɛ��肳���B

�@

�@�Ȃ��AUD�g���b�N�X�i���Y�f�B�[�[���j�́A�L���p�V�^�ɒ~�d���钆�^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R�����͂T�O���Ɛ�`

���Ă��邪�A�R�����̎��͂͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��낤���BUD�g���b�N�X�i���Y�f�B�[�[���j���L���p�V�^�ɒ~�d����

���^�n�C�u���b�h�g���b�N���g�p���郆�[�U�̈ӌ����Ă݂������̂ł���B���݂ɁA�z���_�́A���鎞�����L��

�p�V�^�ɒ~�d����n�C�u���b�h��p�Ԃ������Ɍ������Ă����������������Ƃ̏���i�o�T�Fhttp://www.toyo-keizai.

co.jp/news/opinion/2009/post_3183.php�j������B�������A���ۂɃz���_����s�̂��ꂽ�n�C�u���b�h��p�Ԃ́A�o�b

�e���[�ɒ~�d����^�C�v�ł������B�z���_���ߋ��ɃL���p�V�^�ɒ~�d����^�C�v�̃n�C�u���b�h�V�X�e���̊J���𒆎~

�������R�A�m�肽�����̂��B

���Ă��邪�A�R�����̎��͂͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��낤���BUD�g���b�N�X�i���Y�f�B�[�[���j���L���p�V�^�ɒ~�d����

���^�n�C�u���b�h�g���b�N���g�p���郆�[�U�̈ӌ����Ă݂������̂ł���B���݂ɁA�z���_�́A���鎞�����L��

�p�V�^�ɒ~�d����n�C�u���b�h��p�Ԃ������Ɍ������Ă����������������Ƃ̏���i�o�T�Fhttp://www.toyo-keizai.

co.jp/news/opinion/2009/post_3183.php�j������B�������A���ۂɃz���_����s�̂��ꂽ�n�C�u���b�h��p�Ԃ́A�o�b

�e���[�ɒ~�d����^�C�v�ł������B�z���_���ߋ��ɃL���p�V�^�ɒ~�d����^�C�v�̃n�C�u���b�h�V�X�e���̊J���𒆎~

�������R�A�m�肽�����̂��B

�R�D�g���b�N�e�Ђ̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̎d�l�Əd�ʎԃ��[�h�R��l�@

�@�O�q�̕\�P�Ɏ������悤�ɁA�g���b�N���[�J�e�Ђ��n�C�u���b�h�g���b�N�Ɋւ���R����P�����\�E��`���Ă���L��

�ł��A�n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ��g���b�N�̑��s�R���10�`50���̍팸���\�Ƃ̂��Ƃł���B�������A�ȉ��̕\�R

���������A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�i�ύڗʂQ�g���N���X�j���d�ʎԃ��[�h�R��l�����^�f�[�[���g���b�N�i��

�ڗʂQ�g���N���X�j�d�ʎԃ��[�h�R��l�����P�O�p�[�Z���g�ȉ��̒��x�������P����Ă��Ȃ��̂ł���B

�ł��A�n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ��g���b�N�̑��s�R���10�`50���̍팸���\�Ƃ̂��Ƃł���B�������A�ȉ��̕\�R

���������A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�i�ύڗʂQ�g���N���X�j���d�ʎԃ��[�h�R��l�����^�f�[�[���g���b�N�i��

�ڗʂQ�g���N���X�j�d�ʎԃ��[�h�R��l�����P�O�p�[�Z���g�ȉ��̒��x�������P����Ă��Ȃ��̂ł���B

�@

�@���݂ɁA�d�ʎԃ��[�h�R��̌v����Z�o�̍ۂɁADPF���u�̎蓮�Đ��⋭���Đ��̂��߂Ƀ|�X�g���˂����R

���̏���͑S���Z������Ȃ����Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B���������āA�ADPF�𓋍ڂ����ʏ�̏��^�g���b�N�ɂ�����

�́A���ۂ̑��s�R���DPF���u�̎蓮�Đ��⋭���Đ��̂��߂̃|�X�g���˂ɑ��ʂ̔R�����Q���邽�߁A�d

�ʎԃ��[�h�R������啝�Ȓቺ�������Ă��܂����ƂɂȂ�B����ɑ��A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̏ꍇ�́A�G���W

���o�͂傳���Ĕr�C�K�X���x���㏸�����Ď蓮�Đ��⋭���Đ����s���A�ߏ�ȃG���W���o�͂�d�����[�^��

�o�b�e���[���[�d����V�X�e���Ƃ��邱�Ƃɂ����DPF���u�̍Đ��ł̔R���Q�������ł���̂ł���B��������

�āA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̎��ۂ̑��s�R��́A�d�ʎԃ��[�h�R��l����̒ቺ�͏��Ȃ��̂ł���B

���̏���͑S���Z������Ȃ����Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B���������āA�ADPF�𓋍ڂ����ʏ�̏��^�g���b�N�ɂ�����

�́A���ۂ̑��s�R���DPF���u�̎蓮�Đ��⋭���Đ��̂��߂̃|�X�g���˂ɑ��ʂ̔R�����Q���邽�߁A�d

�ʎԃ��[�h�R������啝�Ȓቺ�������Ă��܂����ƂɂȂ�B����ɑ��A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̏ꍇ�́A�G���W

���o�͂傳���Ĕr�C�K�X���x���㏸�����Ď蓮�Đ��⋭���Đ����s���A�ߏ�ȃG���W���o�͂�d�����[�^��

�o�b�e���[���[�d����V�X�e���Ƃ��邱�Ƃɂ����DPF���u�̍Đ��ł̔R���Q�������ł���̂ł���B��������

�āA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̎��ۂ̑��s�R��́A�d�ʎԃ��[�h�R��l����̒ቺ�͏��Ȃ��̂ł���B

�\�Q�@�O�H�ӂ����E�L�����^�[

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

�\�R�@����E�f���g���i�f�[�^�����j

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

�\�S�@�����U�E�G���t�i�f�[�^�����j

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

�@�ȏ�̃f�[�^���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�g���b�N���[�J�e�Ђ̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�i�ύڗʂQ�g���N���X�j���d�ʎԃ�

�[�h�R��l��12.00�`12.80�ikm/���b�g���j�ł���A���^�f�[�[���g���b�N�i�ύڗʂQ�g���N���X�j�d�ʎԃ��[�h�R��l11.

00�ikm/���b�g���j�����ő�ł�16�����̒��x�������P����Ă���ɉ߂��Ȃ��B���̂悤�ɁA���݂̏��^�n�C�u���b�h

�g���b�N�͉��i���P�O�O���~���x�������ł���ɂ���������炸�A�d�ʎԃ��[�h�R��l�̉��P��16�����x�ɉ߂���

���̂ł���B

�[�h�R��l��12.00�`12.80�ikm/���b�g���j�ł���A���^�f�[�[���g���b�N�i�ύڗʂQ�g���N���X�j�d�ʎԃ��[�h�R��l11.

00�ikm/���b�g���j�����ő�ł�16�����̒��x�������P����Ă���ɉ߂��Ȃ��B���̂悤�ɁA���݂̏��^�n�C�u���b�h

�g���b�N�͉��i���P�O�O���~���x�������ł���ɂ���������炸�A�d�ʎԃ��[�h�R��l�̉��P��16�����x�ɉ߂���

���̂ł���B

�@���̂悤�ɁA�ʏ�̏��^�f�B�[�[���g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�ɔ�ׂāA���^�f�B�[�[���n�C�u���b�h�g���b�N��

�d�ʎԃ��[�h�R��l���ő�̏ꍇ�ł�16�����x�������サ�Ă��Ȃ��̂��B����ɂ�������炸�A�O�q�̕\�Q�Ɏ���

���悤�� IATSS�@Review��Vol.33�ANo.3�i2008�N10�����s�j�́u�����Ԃ̊��E�G�l���M�[�Z�p�Ɋւ�鏫���W�]�v

�ɂ����āA�吹 ����c��w�����́u�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R����P���\�v�Ƃ���L�q����Ă���

�̂ł���B�吹 �����͔@���Ȃ鎑���E�E�����f�[�^�������Ɂu�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R����P

���\�v�ƋL�q����Ă���̂ł��낤���B

�d�ʎԃ��[�h�R��l���ő�̏ꍇ�ł�16�����x�������サ�Ă��Ȃ��̂��B����ɂ�������炸�A�O�q�̕\�Q�Ɏ���

���悤�� IATSS�@Review��Vol.33�ANo.3�i2008�N10�����s�j�́u�����Ԃ̊��E�G�l���M�[�Z�p�Ɋւ�鏫���W�]�v

�ɂ����āA�吹 ����c��w�����́u�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R����P���\�v�Ƃ���L�q����Ă���

�̂ł���B�吹 �����͔@���Ȃ鎑���E�E�����f�[�^�������Ɂu�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R����P

���\�v�ƋL�q����Ă���̂ł��낤���B

�@�܂��A�O�q�̕\�P�Ɏ������悤�ɁA�g���b�N���[�J�e�Ђ̓n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����P�̌���ɂ����u�n�C�u���b

�h�V�X�e���ɂ��g���b�N�̑��s�R���10�`50���̍팸���\�v�Ɣ��\���A��`���Ă���B���̂悤�ɁA�g���b�N���[�J

�e�Ђ����\���Ă���n�C�u���b�h�g���b�N�̔R�����̊����́A���^�f�B�[�[���n�C�u���b�h�g���b�N���d�ʎԃ��[�h

�R��l�̌����ł���16�����̒��x��傫�������Ă���悤���B�M�҂ɂ͕s�v�c�Ɏv���Ďd�����Ȃ��B�����̗�

�R���䑶���̕��ɂ́A����Ƃ����������������������̂ł����B

�h�V�X�e���ɂ��g���b�N�̑��s�R���10�`50���̍팸���\�v�Ɣ��\���A��`���Ă���B���̂悤�ɁA�g���b�N���[�J

�e�Ђ����\���Ă���n�C�u���b�h�g���b�N�̔R�����̊����́A���^�f�B�[�[���n�C�u���b�h�g���b�N���d�ʎԃ��[�h

�R��l�̌����ł���16�����̒��x��傫�������Ă���悤���B�M�҂ɂ͕s�v�c�Ɏv���Ďd�����Ȃ��B�����̗�

�R���䑶���̕��ɂ́A����Ƃ����������������������̂ł����B

�@�Ƃ���ŁA�n�C�u���b�h��p�Ԃ̃v���E�X��10�E15���[�h�R�38�ikm/L�j�ł��邪�A�v���E�X�Ɠ��N���X�̒�

��̏�p�Ԃ�10�E15���[�h�R�17�`18�ikm/L�j�ƂȂ��Ă���B���̂悤�ɁA�n�C�u���b�h��p�Ԃ̔R��͏]

���̏�p�Ԃ̔R���2�{�ȏ�̃��x���܂ł����P����Ă���悤���B�������A���^�n�C�u���b�h�g���b�N���d

�ʎԃ��[�h�R��l�́A�ʏ�̏��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�����P�U�����̉��P�ɗ��܂��Ă���̂�

���B���̂悤���A���^�n�C�u���b�h�g���b�N���d�ʎԃ��[�h�R��l�̉��P�́A�n�C�u���b�h��p�Ԃ̂P�^�U���x��

�߂��Ȃ��B���̂��Ƃ���A���^�n�C�u���b�h�g���b�N���R�X�g�p�[�t�H�[�}���X�́A�n�C�u���b�h��p�Ԃ����傫�����

�Ă��邱�Ƃ����炩���B

��̏�p�Ԃ�10�E15���[�h�R�17�`18�ikm/L�j�ƂȂ��Ă���B���̂悤�ɁA�n�C�u���b�h��p�Ԃ̔R��͏]

���̏�p�Ԃ̔R���2�{�ȏ�̃��x���܂ł����P����Ă���悤���B�������A���^�n�C�u���b�h�g���b�N���d

�ʎԃ��[�h�R��l�́A�ʏ�̏��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�����P�U�����̉��P�ɗ��܂��Ă���̂�

���B���̂悤���A���^�n�C�u���b�h�g���b�N���d�ʎԃ��[�h�R��l�̉��P�́A�n�C�u���b�h��p�Ԃ̂P�^�U���x��

�߂��Ȃ��B���̂��Ƃ���A���^�n�C�u���b�h�g���b�N���R�X�g�p�[�t�H�[�}���X�́A�n�C�u���b�h��p�Ԃ����傫�����

�Ă��邱�Ƃ����炩���B

�@���݂ɁA�d�ʎԃ��[�h�R��̌v����Z�o�̍ۂɁADPF���u�̎蓮�Đ��⋭���Đ��̂��߂Ƀ|�X�g���˂����R

���̏���͑S���Z������Ȃ����Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B���������āA�ADPF�𓋍ڂ����ʏ�̏��^�g���b�N�ɂ�����

�́A���ۂ̑��s�R���DPF���u�̎蓮�Đ��⋭���Đ��̂��߂̃|�X�g���˂ɑ��ʂ̔R�����Q���邽�߁A�d

�ʎԃ��[�h�R������啝�Ȓቺ�������Ă��܂����ƂɂȂ�B����ɑ��A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̏ꍇ�́A�G���W

���o�͂傳���Ĕr�C�K�X���x���㏸�����Ď蓮�Đ��⋭���Đ����s���A�ߏ�ȃG���W���o�͂�d�����[�^��

�o�b�e���[�ɒ~�d���A���̒~�d���ꂽ�d�C�G�l���M�[��d�����[�^�[���쓮���đ��s�̂��߂ɏ���邱�Ƃɂ��A

DPF���u�̍Đ����ɔr�C�K�X���x�̏㏸�̂��߂ɏ���ꂽ�R���́A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̑��s�̂��߂ɗL

���Ɏg����B���������āA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ�����DPF���u�̎蓮�Đ��⋭���Đ��ł́A�R���̘Q���

�ɂ߂ď��Ȃ��ƍl������B

���̏���͑S���Z������Ȃ����Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B���������āA�ADPF�𓋍ڂ����ʏ�̏��^�g���b�N�ɂ�����

�́A���ۂ̑��s�R���DPF���u�̎蓮�Đ��⋭���Đ��̂��߂̃|�X�g���˂ɑ��ʂ̔R�����Q���邽�߁A�d

�ʎԃ��[�h�R������啝�Ȓቺ�������Ă��܂����ƂɂȂ�B����ɑ��A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̏ꍇ�́A�G���W

���o�͂傳���Ĕr�C�K�X���x���㏸�����Ď蓮�Đ��⋭���Đ����s���A�ߏ�ȃG���W���o�͂�d�����[�^��

�o�b�e���[�ɒ~�d���A���̒~�d���ꂽ�d�C�G�l���M�[��d�����[�^�[���쓮���đ��s�̂��߂ɏ���邱�Ƃɂ��A

DPF���u�̍Đ����ɔr�C�K�X���x�̏㏸�̂��߂ɏ���ꂽ�R���́A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̑��s�̂��߂ɗL

���Ɏg����B���������āA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ�����DPF���u�̎蓮�Đ��⋭���Đ��ł́A�R���̘Q���

�ɂ߂ď��Ȃ��ƍl������B

�@���������āA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ����ẮA���ۂ̑��s�R����d�ʎԃ��[�h�R��l����̒ቺ���邱�Ƃ�

���Ȃ��̂ł���B���̂��߁ADPF���u�𓋍ڂ����ŋ߂̔r�o�K�X�K���ɓK�������g���b�N�ł́A���^�n�C�u���b�h�g��

�b�N�̑��s�R��́A�ʏ�̏��^�g���b�N�̑��s�R������R�O�����x���R��ǂ��f�[�^���v������Ă��邩������

�Ȃ��B�������A���̏ꍇ�́A�ʏ�̏��^�g���b�N��DPF���u�ł̋����Đ���蓮�Đ��ɂ��R���Q��ɂ�鑖�s�R

��̈������N�����Ă��邾���ł���B���̂��Ƃ������ɂ��āA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̑��s�R��A�ʏ�̏��^�g

���b�N�̑��s�R������R�O�����x�����サ�Ă���ƍl����̂͑傫�ȊԈႢ�ł���B���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɔ�

�r���Ēʏ�̏��^�g���b�N�ɂ����鑖�s�R��̑啝�Ȉ����́A�|�X�g���ˍĐ�����DPF���u�̌��ׂɂ��R���Q

������ł��邱�Ƃ��̂ɖ�����ׂ��ł���B

���Ȃ��̂ł���B���̂��߁ADPF���u�𓋍ڂ����ŋ߂̔r�o�K�X�K���ɓK�������g���b�N�ł́A���^�n�C�u���b�h�g��

�b�N�̑��s�R��́A�ʏ�̏��^�g���b�N�̑��s�R������R�O�����x���R��ǂ��f�[�^���v������Ă��邩������

�Ȃ��B�������A���̏ꍇ�́A�ʏ�̏��^�g���b�N��DPF���u�ł̋����Đ���蓮�Đ��ɂ��R���Q��ɂ�鑖�s�R

��̈������N�����Ă��邾���ł���B���̂��Ƃ������ɂ��āA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̑��s�R��A�ʏ�̏��^�g

���b�N�̑��s�R������R�O�����x�����サ�Ă���ƍl����̂͑傫�ȊԈႢ�ł���B���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɔ�

�r���Ēʏ�̏��^�g���b�N�ɂ����鑖�s�R��̑啝�Ȉ����́A�|�X�g���ˍĐ�����DPF���u�̌��ׂɂ��R���Q

������ł��邱�Ƃ��̂ɖ�����ׂ��ł���B

���͂Ƃ�����A���݁A�g���b�N���[�J�e�Ђ���̔�����Ă��鏬�^�n�C�u���b�h�g���b�N�i�ύڗʂQ�g���N���X�j���d�ʎ�

���[�h�R��l��12.00�`12.80�ikm/���b�g���j�ł���A�ʏ�����^�f�[�[���g���b�N�i�ύڗʂQ�g���N���X�j�d�ʎԃ��[�h

�R��l11.00�ikm/���b�g���j�����ő�ł�16�����̒��x�������P����Ă���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B���̂悤�ȔR���

��̏��Ȃ����^�n�C�u���b�h�g���b�N���u��R��v��u�G�R���W�[�v�Ɛ����ɐ�`���Ĕ̔����Ă��邱�Ƃɂ��āA�g���b�N

���[�J�̐l�B�́A�ӔC�̂���Љ�l�Ƃ��Ēp���������������Ă��Ȃ��̂ł��낤�����B

���[�h�R��l��12.00�`12.80�ikm/���b�g���j�ł���A�ʏ�����^�f�[�[���g���b�N�i�ύڗʂQ�g���N���X�j�d�ʎԃ��[�h

�R��l11.00�ikm/���b�g���j�����ő�ł�16�����̒��x�������P����Ă���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B���̂悤�ȔR���

��̏��Ȃ����^�n�C�u���b�h�g���b�N���u��R��v��u�G�R���W�[�v�Ɛ����ɐ�`���Ĕ̔����Ă��邱�Ƃɂ��āA�g���b�N

���[�J�̐l�B�́A�ӔC�̂���Љ�l�Ƃ��Ēp���������������Ă��Ȃ��̂ł��낤�����B

�S�D�n�C�u���b�h��p�Ԃɔ�r���ď��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����P����闝�R

�@�ύڗʂQ�g���N���X�̏��^�g���b�N�ɂ������n�C�u���b�h�d�l�ł̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�ʏ�̏��^�g���b�N��

��ׂčő�ł��P�U�����x�Ɏ~�܂��Ă��邱�Ƃɂ��āA�M�҂����@�������R�͈ȉ��̒ʂ�ł���B

��ׂčő�ł��P�U�����x�Ɏ~�܂��Ă��邱�Ƃɂ��āA�M�҂����@�������R�͈ȉ��̒ʂ�ł���B

�y���R�P�z

�@���^�g���b�N���n�C�u���b�h�d�l�ł͏]���̃f�B�[�[���d�����d�ʑ��������������߁A�d�ʑ����ɂ�鑖�s�R��

�̒ቺ�������A�n�C�u���b�h�d�l�ɂ��G���W���^�]�̈�̐���ɂ��R����P�̂��Ȃ�̕��������E����邱��

�ɂȂ�B�i�L�����^�[�n�C�u���b�h�̏d�ʂ͒ʏ�̃L�����^�[���600kg���x�i��17���j�̑����ł���B�j

�̒ቺ�������A�n�C�u���b�h�d�l�ɂ��G���W���^�]�̈�̐���ɂ��R����P�̂��Ȃ�̕��������E����邱��

�ɂȂ�B�i�L�����^�[�n�C�u���b�h�̏d�ʂ͒ʏ�̃L�����^�[���600kg���x�i��17���j�̑����ł���B�j

�y���R�Q�z

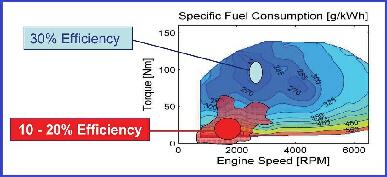

�@�s�s�����s�̏�p�Ԃ́A�}�Q�Ɏ������悤�ɒ��ᑬ�̔R������̈���30���ȉ��̃G���W�����ׂ̗̈�ʼn^�s

����邱�Ƃ��قƂ�ǂł���B�K�\�����G���W���ł�30���ȉ��̃G���W�����ׂł̓X���b�g���ق̍i�葹���̉e����

�����ăf�B�[�[�������i�i�ɔM��������������B�������A�n�C�u���b�h�V�X�e���ł͔M�����̗���p�Ԃ̃K�\��

���G���W���̉^�]�̈���n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ���ă��[�^�[�쓮�ő�ւ��A�s�s�����s�ł̏�p�Ԃ̔R��̗�

��G���W���̒ᕉ�^�]�̈���팸���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B����̂悤�Ƀn�C�u���b�h��p�Ԃł̓��[�^�[�쓮�̕�

�p�ŃG���W���̒ᕉ�^�]�̈���팸���đ啝�ȔR����P���\�ƂȂ�B���̌��ʁA�n�C�u���b�h��p�Ԃ��v���E

�X10�E15���[�h�R��́A���N���X�̒ʏ�̃K�\������p�Ԃ�10�E15���[�h�R��̂Q�{�ȏ�ł���38km/L��B�����Ă�

��̂ł���B

����邱�Ƃ��قƂ�ǂł���B�K�\�����G���W���ł�30���ȉ��̃G���W�����ׂł̓X���b�g���ق̍i�葹���̉e����

�����ăf�B�[�[�������i�i�ɔM��������������B�������A�n�C�u���b�h�V�X�e���ł͔M�����̗���p�Ԃ̃K�\��

���G���W���̉^�]�̈���n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ���ă��[�^�[�쓮�ő�ւ��A�s�s�����s�ł̏�p�Ԃ̔R��̗�

��G���W���̒ᕉ�^�]�̈���팸���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B����̂悤�Ƀn�C�u���b�h��p�Ԃł̓��[�^�[�쓮�̕�

�p�ŃG���W���̒ᕉ�^�]�̈���팸���đ啝�ȔR����P���\�ƂȂ�B���̌��ʁA�n�C�u���b�h��p�Ԃ��v���E

�X10�E15���[�h�R��́A���N���X�̒ʏ�̃K�\������p�Ԃ�10�E15���[�h�R��̂Q�{�ȏ�ł���38km/L��B�����Ă�

��̂ł���B

|

|

�@����A���^�g���b�N�̑����͓s�s���ł̉ݕ��W�z�̋Ɩ��Ɏg���Ă���B���̏ꍇ�̏��^�g���b�N�̉^�s�͔��i�E

��~�������A���i���̉����p�x�������Ƃ�������������B������G���W���^�]�̈�ɂ�����R������p�x���z

�ł݂�ƁA�}�R�̂悤�ɒ��ᑬ��1/2���ׂ���S���ׂ̍�����ł̔R������ʂ̑����A�R������̗��ᕉ

�^�]�̕p�x�����Ȃ��̂������ł���B���^�g���b�N����p�Ԃ���������ʼn^�s�����̂́A��p�Ԃ����p

���[�E�G�C�g���V�I�i�G���W���o�͓������GVW[�ԗ����d��]�j�����{���傫�����Ƃ������ł���B

��~�������A���i���̉����p�x�������Ƃ�������������B������G���W���^�]�̈�ɂ�����R������p�x���z

�ł݂�ƁA�}�R�̂悤�ɒ��ᑬ��1/2���ׂ���S���ׂ̍�����ł̔R������ʂ̑����A�R������̗��ᕉ

�^�]�̕p�x�����Ȃ��̂������ł���B���^�g���b�N����p�Ԃ���������ʼn^�s�����̂́A��p�Ԃ����p

���[�E�G�C�g���V�I�i�G���W���o�͓������GVW[�ԗ����d��]�j�����{���傫�����Ƃ������ł���B

�R������̗��ᕉ�^�]�̕p�x�����Ȃ����^�g���b�N�ł́A�ᕉ�ׂ̃G���W���̉^�]�̈�����[�^�[�쓮��

��ւ���n�C�u���b�h�V�X�e�������Ă����[�^�[�쓮����g�ł���@����Ȃ����߁A�n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ�

��R����P�̌��ʂ��\���ɔ����ł��Ȃ����ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA��p�Ԃ̓s�s�����s�ł̓n�C�u���b�h�V�X�e����

���\���ȔR����P���\�ł��邪�A���^�g���b�N�ł͓s�s�����s�ɂ����Ă��ᕉ�ׂŃG���W�����^�]����p�x��

���Ȃ����߂Ƀn�C�u���b�h�V�X�e���ɂ��R����P��������B�ȏ�̌��ʁA�����ȊO�̑��s��Ԃł̓n�C�u��

�b�h�V�X�e���́A�R����P�Ɋ�^�ł���@��ɂ߂ď��Ȃ��A���^�g���b�N�ł͖��p�̒����ƌ��邱�Ƃ��ł��������B

��ւ���n�C�u���b�h�V�X�e�������Ă����[�^�[�쓮����g�ł���@����Ȃ����߁A�n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ�

��R����P�̌��ʂ��\���ɔ����ł��Ȃ����ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA��p�Ԃ̓s�s�����s�ł̓n�C�u���b�h�V�X�e����

���\���ȔR����P���\�ł��邪�A���^�g���b�N�ł͓s�s�����s�ɂ����Ă��ᕉ�ׂŃG���W�����^�]����p�x��

���Ȃ����߂Ƀn�C�u���b�h�V�X�e���ɂ��R����P��������B�ȏ�̌��ʁA�����ȊO�̑��s��Ԃł̓n�C�u��

�b�h�V�X�e���́A�R����P�Ɋ�^�ł���@��ɂ߂ď��Ȃ��A���^�g���b�N�ł͖��p�̒����ƌ��邱�Ƃ��ł��������B

�y���R�R�z

�@�s���o�X�̓o�X��ȂǂŒ�Ԃ���K�v�����邽�߁A�s�s�����s�̏��^�g���b�N�ȏ�ɔ��M�ƒ�~�̕p�x������

���s��Ԃ�悵�Ă���B���̂悤�ɉ����ƌ����̑����s���o�X�ł͔R���̖w�ǂ��o�X�̉����ɏ����A�u���[�L

�ɂ�鐧���ŃG�l���M�[������Ă�����̂ƌ�����B���̂悤�Ȏs���o�X�ɂ����āA���ɐ������̃G�l���M�[

��100���̌����ʼn���ł����Ƃ���A�s���o�X�̔R���30�����x�����P�ł���ƕ��������Ƃ�����B�t�Ɍ���

�A���M�E��~�̕p�x�������A���M�ƒ�~�̕p�x�������s���o�X�ɂ����Ă��A�Ⴆ�����G�l���M�[��100�������

�ł����ꍇ�ł��A�R���30�����x�������P�ł��Ȃ��ƌ������Ƃł���B���������Ďs���o�X�������M�E��~�̕p�x

�����Ȃ����^�g���b�N�̏ꍇ�ɂ́A���s�ɏ����G�l���M�[�ɐ�߂鐧���̕p�x���������邽�߁A���ɐ����G

�l���M�[��100��������ł����Ƃ��Ă��R��͎s���o�X�̖���15�����x�������P�ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɛ�

�������B�����āA���ۂ̃n�C�u���b�h�V�X�e���̏ꍇ�ɂ́A�����G�l���M�[��100���̉�����s�\�Ȃ��߁A����

�ɂ������s���̔R��팸�́A���Ȃ菭�Ȃ����������m�ۂł��Ȃ��̂�����ł͂Ȃ����낤���B����ɂ��Đ��m

�ȃf�[�^���������̕���������A����Ƃ����������������Ɗ���Ă���B

���s��Ԃ�悵�Ă���B���̂悤�ɉ����ƌ����̑����s���o�X�ł͔R���̖w�ǂ��o�X�̉����ɏ����A�u���[�L

�ɂ�鐧���ŃG�l���M�[������Ă�����̂ƌ�����B���̂悤�Ȏs���o�X�ɂ����āA���ɐ������̃G�l���M�[

��100���̌����ʼn���ł����Ƃ���A�s���o�X�̔R���30�����x�����P�ł���ƕ��������Ƃ�����B�t�Ɍ���

�A���M�E��~�̕p�x�������A���M�ƒ�~�̕p�x�������s���o�X�ɂ����Ă��A�Ⴆ�����G�l���M�[��100�������

�ł����ꍇ�ł��A�R���30�����x�������P�ł��Ȃ��ƌ������Ƃł���B���������Ďs���o�X�������M�E��~�̕p�x

�����Ȃ����^�g���b�N�̏ꍇ�ɂ́A���s�ɏ����G�l���M�[�ɐ�߂鐧���̕p�x���������邽�߁A���ɐ����G

�l���M�[��100��������ł����Ƃ��Ă��R��͎s���o�X�̖���15�����x�������P�ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɛ�

�������B�����āA���ۂ̃n�C�u���b�h�V�X�e���̏ꍇ�ɂ́A�����G�l���M�[��100���̉�����s�\�Ȃ��߁A����

�ɂ������s���̔R��팸�́A���Ȃ菭�Ȃ����������m�ۂł��Ȃ��̂�����ł͂Ȃ����낤���B����ɂ��Đ��m

�ȃf�[�^���������̕���������A����Ƃ����������������Ɗ���Ă���B

�@���̂悤�Ƀn�C�u���b�h�V�X�e���́A�ԗ��������̐����G�l���M�[��d�����[�^�[�œd�C�I�ɉ�����A�đ��s���

�����Ɏg�����ƂŁA�R������コ���邱�Ƃ��ړI�ł���B���̍ہA���ۂ̔��d�@�ɂ�鐧���G�l���M�[�̉������

�䗦��d�����[�^�[�̌�������уo�b�e���[�̏[���d�̌������l������A�s�s�����s�ɂ����鏬�^�g���b�N��

�����G�l���M�[�̉ɂ��R����P�́A�]�葽�������҂��Ă������ƍl������B���ۂɉ����G�l���M�[��

�ꕔ�͗��R�P�Ɏ������n�C�u���b�h�V�X�e���̏d�ʑ����ɂ��R����Ƒ��E����Ă��܂����߁A�n�C�u���b�h���^�g

���b�N�̔R����P�͂���قǑ����Ȃ����Ƃ͊m���Ȃ悤���B

�����Ɏg�����ƂŁA�R������コ���邱�Ƃ��ړI�ł���B���̍ہA���ۂ̔��d�@�ɂ�鐧���G�l���M�[�̉������

�䗦��d�����[�^�[�̌�������уo�b�e���[�̏[���d�̌������l������A�s�s�����s�ɂ����鏬�^�g���b�N��

�����G�l���M�[�̉ɂ��R����P�́A�]�葽�������҂��Ă������ƍl������B���ۂɉ����G�l���M�[��

�ꕔ�͗��R�P�Ɏ������n�C�u���b�h�V�X�e���̏d�ʑ����ɂ��R����Ƒ��E����Ă��܂����߁A�n�C�u���b�h���^�g

���b�N�̔R����P�͂���قǑ����Ȃ����Ƃ͊m���Ȃ悤���B

�T�D���ۂ̉^�s�ł͔R��팸����Ă��Ȃ����^�n�C�u���b�h�g���b�N�̎���

�T�|�P�D���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł́A�R����P���F���Ƃ̐������ʐV���̋L��

�@�������ʐV���i�o�b�N�i���o�[�Q�O�O�U�N�U���Q�O�����j�i�o�T�Fhttp://www.seikyo-net.co.jp/backnumber/back-

no060620.html�j�Ƀg���^�Ɠ��삪�J���������^�n�C�u���b�h�g���b�N�̎��p�R��̕L����\�T�������B���̕L

���ɂ������^�n�C�u���b�h�g���b�N�ƃf�B�[�[���g���b�N�̎��p�R��͂قړ����Ƃ̂��Ƃł���B

no060620.html�j�Ƀg���^�Ɠ��삪�J���������^�n�C�u���b�h�g���b�N�̎��p�R��̕L����\�T�������B���̕L

���ɂ������^�n�C�u���b�h�g���b�N�ƃf�B�[�[���g���b�N�̎��p�R��͂قړ����Ƃ̂��Ƃł���B

�\��@�[���Ԕ���Ȃ��R��팸�l�@�b�n�Q�팸���]���ԂƓ����H�[

�@�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R��팸���ʂƂb�n�Q�팸���ʂ́A���[�J�[���������l�Ƒ傫����������Ă��邱�Ƃ��{

���̎�ނŕ��������B�n�C�u���b�h�g���b�N�̓��}�g�^�A�̗v�]�ɂ���ăg���^�Ɠ��삪��s�J�����A���N�ɔ̔� ���J�n�B���̌�A�����U�A���Y���s��Q�����A���݁A�R��팸�Ƃb�n�Q�팸��O�ʂɑł��o���Ďs���i�����Ă� ��B�Ƃ��낪�n�C�u���b�h�g���b�N�����̉^����Ђł́A�p���t���b�g��f�B�[���[����������R��팸���Ƃ́g�� ���ȗ���������߂���h�Ǝw�E���Ă���B���镨����Ђł͈�N�قǑO�ɁA�R��R�X�g�팸�Ƃb�n�Q�팸�̈�Γ� ���̌��ʂ���\����̃g���^�n�C�u���b�h�g���b�N�i�R��O�Z���팸�E�b�n�Q��Z���팸�j���B�M���ł̃A�C�h�� ���O�X�g�b�v��}���i�h�~�Ȃǃg���^�����ɂ�鑖�s�@�Ńf�B�[�[���g���b�N�Ƃ̔R���r���������{�����B��N �\�ꌎ���獡�N�܌��܂ł̎������ԁA�\�䑖�s�ł̔�r�����ɂ��ƁA�R��팸���͈�E��ꁓ�A�y�� ���i�S�~���Z�ňꖜ�ܕS�O�\��~�������B�\��̔R��팸������N�ԂɊ��Z����ƈꖜ����Z�\�Z �~�A��䓖����͈�甪�S���~�ɉ߂��Ȃ������B�i�ȉ��{���j �������ʐV���i�o�b�N�i���o�[�Q�O�O�U�N�U���Q�O�����j

|

�@�ȏ��2006�N6��20���̐V���L���ɂ��ƁA�����̃g���^�Ɠ���̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̎��p�R��́A�ʏ�

�̏��^�f�B�[�[���g���b�N�Ɠ����ł������Ƃ̂��ƁB�Ȃ��A���̋L���̎��p�R��̔�r�ɗp����ꂽ�����̒ʏ��

���^�f�B�[�[���g���b�N�́A�s�s�����s�ł̑��s�R����R�O��������������|�X�g���ˍĐ����܂��͔r�C�Ǖ��ˍ�

������DPF���u���������̎ԗ��ł������Ɛ��肵�ĊԈႢ�͖����ƍl������B

�̏��^�f�B�[�[���g���b�N�Ɠ����ł������Ƃ̂��ƁB�Ȃ��A���̋L���̎��p�R��̔�r�ɗp����ꂽ�����̒ʏ��

���^�f�B�[�[���g���b�N�́A�s�s�����s�ł̑��s�R����R�O��������������|�X�g���ˍĐ����܂��͔r�C�Ǖ��ˍ�

������DPF���u���������̎ԗ��ł������Ɛ��肵�ĊԈႢ�͖����ƍl������B

�@���āA�]������n�C�u���b�h�g���b�N�́A�Ⴂ�쓮�͂��K�v�ȍۂɂ̓��[�^�[�쓮���ĔM�����̒Ⴂ�G���W���^�]��

�팸������A�������ɓ����~�d�G�l���M�[�𑖍s�G�l���M�[�ɉ��邱�Ƃɂ���ăg���b�N�̔R����P�ł����

����ɐ�`����Ă���B�������A���ۂɂ͏��^�f�B�[�[���g���b�N�̕��וp�x�͐}�R�Ɏ������悤�Ɂw���ᑬ��1/2��

�ׂ���S���ׂ̍�����ł̔R������ʂ̑��������x��w�f�B�[�[���G���W���ł͕��������̔R��K�\�����G

���W���ɔ�r���Č����Ɉ������Ȃ����Ɓx����сw�g���b�N�̐������ɓ����~�d�G�l���M�[�𑖍s�G�l���M�[�ɉ�

�ł���G�l���M�[�������Ȃ����Ɓx�������ŏ�L�̐V���L���̂悤�����^�n�C�u���b�h�g���b�N�����p�R����P��

��Ȃ������Ɛ��@�����B

�팸������A�������ɓ����~�d�G�l���M�[�𑖍s�G�l���M�[�ɉ��邱�Ƃɂ���ăg���b�N�̔R����P�ł����

����ɐ�`����Ă���B�������A���ۂɂ͏��^�f�B�[�[���g���b�N�̕��וp�x�͐}�R�Ɏ������悤�Ɂw���ᑬ��1/2��

�ׂ���S���ׂ̍�����ł̔R������ʂ̑��������x��w�f�B�[�[���G���W���ł͕��������̔R��K�\�����G

���W���ɔ�r���Č����Ɉ������Ȃ����Ɓx����сw�g���b�N�̐������ɓ����~�d�G�l���M�[�𑖍s�G�l���M�[�ɉ�

�ł���G�l���M�[�������Ȃ����Ɓx�������ŏ�L�̐V���L���̂悤�����^�n�C�u���b�h�g���b�N�����p�R����P��

��Ȃ������Ɛ��@�����B

�@�g���^�Ɠ���̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̎��p�R��́A���̌�̉��ǂɂ��ǂ̒��x�̉��P���ꂽ�̂ł��낤���B

����Ƃ��m�肽�����̂ł���B�����͉]���Ă�2006�N6�������ƌ��݂̃g���^�Ɠ���̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�͉���

�ɂ���Ďd�l�������Ƃ��ύX����Ă���Ƃ��Ă��n�C�u���b�h�̊�{�`�Ԃ͓���ł��邱�Ƃ���A����I�ɔR���

�P����Ă���Ƃ͍l����B�����_�ŏ��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔̔��V�F�A�͐��p�[�Z���g�Ƃ̂��Ƃł��邱�Ƃ���

�l���A���s�̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ����Ă͑傫�ȔR����P�������Ă��Ȃ��ƍl���Ă��傫���ȊԈႢ�͖�

���̂ł͂Ȃ����낤���B���^�f�B�[�[���g���b�N����100���~���x�������Ȃ��߂ɃR�X�g�����b�g�̗�鏬�^�n

�C�u���b�h�g���b�N���w�����郆�[�U�����Ȃ����Ƃ͓�����O�ł���A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔̔��V�F�A��

�P�����x�ɗ��܂��Ă���͎̂��ɁA���R�̂����ƍl������B

����Ƃ��m�肽�����̂ł���B�����͉]���Ă�2006�N6�������ƌ��݂̃g���^�Ɠ���̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�͉���

�ɂ���Ďd�l�������Ƃ��ύX����Ă���Ƃ��Ă��n�C�u���b�h�̊�{�`�Ԃ͓���ł��邱�Ƃ���A����I�ɔR���

�P����Ă���Ƃ͍l����B�����_�ŏ��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔̔��V�F�A�͐��p�[�Z���g�Ƃ̂��Ƃł��邱�Ƃ���

�l���A���s�̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ����Ă͑傫�ȔR����P�������Ă��Ȃ��ƍl���Ă��傫���ȊԈႢ�͖�

���̂ł͂Ȃ����낤���B���^�f�B�[�[���g���b�N����100���~���x�������Ȃ��߂ɃR�X�g�����b�g�̗�鏬�^�n

�C�u���b�h�g���b�N���w�����郆�[�U�����Ȃ����Ƃ͓�����O�ł���A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔̔��V�F�A��

�P�����x�ɗ��܂��Ă���͎̂��ɁA���R�̂����ƍl������B

�@�́A�M�҂������d�@��Ђ̏��i���̐l����w���̒��ɂ͂R���̕ς��҂�����A�ǂ̂悤�ȕςȏ��i����

�Ă��K�������x�Ƃ̘b�������Ƃ�����B�w���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͔R����P����x�Ƃ̃��[�J��}�X�R�~

�̐�`�����ՂɐM�������[�U���A�A���p���s�ł̔R����オ�����Ȃ��Ă��u�G�R�̎p���̐�`����v��u������

���v�ŏ��^�n�C�u���b�h�g���b�N���w�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B���������āA����A���^�n�C�u���b�h�g���b�N

�̔̔��䐔������I�ɑ������邱�Ƃ͖������̂Ɨ\�z�����B

�Ă��K�������x�Ƃ̘b�������Ƃ�����B�w���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͔R����P����x�Ƃ̃��[�J��}�X�R�~

�̐�`�����ՂɐM�������[�U���A�A���p���s�ł̔R����オ�����Ȃ��Ă��u�G�R�̎p���̐�`����v��u������

���v�ŏ��^�n�C�u���b�h�g���b�N���w�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B���������āA����A���^�n�C�u���b�h�g���b�N

�̔̔��䐔������I�ɑ������邱�Ƃ͖������̂Ɨ\�z�����B

�T�|�Q�D����܂ł̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł́A�R����P���F���Ƃ̃��[�U�ӌ���F�߂����쎩����

�@���L�̕\�U�Ɏ������悤�ɁA2011�N8��14��16:00�ł̂l�r�m�Y�o�j���[�X�i�o�T�Fhttp://sankei.jp.msn.com/

economy/news/110814/biz11081416010003-n1.htm�j�ł́A���쎩���Ԃ̂g�u�Z�p�̊J����S�������R������@�`

�[�t�G���W�j�A �́A���쎩���Ԃ�����܂Ŕ��\�E��`���Ă����R�O���̔R����P�\�E��`���Ă������^�n�C�u��

�b�h�g���b�N�E�f���g���̌ڋq�̃q�A�����O���������{�������ʁA�w���^�n�C�u���b�h�g���b�N���f�B�[�[���Ԃ��R�

�����x�Ƃ̈ӌ��̂��邱�Ƃ�F�߂Ă���̂ł���B�܂�A�R�O���̔R����P�\�E��`���Ă������쎩���Ԃ̃g��

�b�N�����ۂɍw���������[�U�����̃g���b�N�����ۂɉ^�s�E�g�p�����ꍇ�A�R����P���F���ł������Ƃ̂��Ƃł�

��B

economy/news/110814/biz11081416010003-n1.htm�j�ł́A���쎩���Ԃ̂g�u�Z�p�̊J����S�������R������@�`

�[�t�G���W�j�A �́A���쎩���Ԃ�����܂Ŕ��\�E��`���Ă����R�O���̔R����P�\�E��`���Ă������^�n�C�u��

�b�h�g���b�N�E�f���g���̌ڋq�̃q�A�����O���������{�������ʁA�w���^�n�C�u���b�h�g���b�N���f�B�[�[���Ԃ��R�

�����x�Ƃ̈ӌ��̂��邱�Ƃ�F�߂Ă���̂ł���B�܂�A�R�O���̔R����P�\�E��`���Ă������쎩���Ԃ̃g��

�b�N�����ۂɍw���������[�U�����̃g���b�N�����ۂɉ^�s�E�g�p�����ꍇ�A�R����P���F���ł������Ƃ̂��Ƃł�

��B

�@

���̂��Ƃ́A�\�T�Ɏ������Q�O�O�U�N�U���Q�O���̐������ʐV���̋L���i�o�T�Fhttp://www.seikyo-net.co.jp/

backnumber/back-no060620.html�j�Ɂu�g���^�Ɠ��삪�J���������^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g�������p�R

��́A�ʏ�̏��^�f�B�[�[���g���b�N�E�f���g���̎��p�R����قړ����ł���A�n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ���R

����P�͊F���ł���v���Ƃ̎������A���쎩���Ԃ�2011�N8���ɂȂ��ď��߂ĔF�߂����ƂɂȂ�B����́A��

�쎩���Ԃ����^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g���ł����p�R���̉��P���F���ł���Ƃ̃��[�U�̎w�E���T�N�߂�����

�����Ă����v�Z���B�����āA���쎩���Ԃ́A�\�U�Ɏ������������ʐV���̋L���̂悤�����[�U����R����P�s�ǂ�

�w�E���T�N���O����Ă��Ȃ���A���̌�����ς�炸�R�O�����̎��p�R����P�ł���g���b�N�Ɛ�`���A���^

�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g����̔��������Ă����̂ł���B

backnumber/back-no060620.html�j�Ɂu�g���^�Ɠ��삪�J���������^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g�������p�R

��́A�ʏ�̏��^�f�B�[�[���g���b�N�E�f���g���̎��p�R����قړ����ł���A�n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ���R

����P�͊F���ł���v���Ƃ̎������A���쎩���Ԃ�2011�N8���ɂȂ��ď��߂ĔF�߂����ƂɂȂ�B����́A��

�쎩���Ԃ����^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g���ł����p�R���̉��P���F���ł���Ƃ̃��[�U�̎w�E���T�N�߂�����

�����Ă����v�Z���B�����āA���쎩���Ԃ́A�\�U�Ɏ������������ʐV���̋L���̂悤�����[�U����R����P�s�ǂ�

�w�E���T�N���O����Ă��Ȃ���A���̌�����ς�炸�R�O�����̎��p�R����P�ł���g���b�N�Ɛ�`���A���^

�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g����̔��������Ă����̂ł���B

�@���́A�\�T�Ɏ������Q�O�O�U�N�U���Q�O���̐������ʐV���̋L���i�o�T�Fhttp://www.seikyo-net.co.jp/backnumber/

back-no060620.html�j�Ɂu�g���^�Ɠ��삪�J���������^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g�������p�R��́A�ʏ�̏��^�f�B

�[�[���g���b�N�E�f���g���̎��p�R����قړ����ł���A�n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ���R����P�͊F���ł���v���Ƃ̎�

�����A���쎩���Ԃ�2011�N8���ɂȂ��ĕ\�V�Ɏ������ʂ�ɏ��߂ĔF�߂��ɂł���B���̂��Ƃ́A�g���^�Ɠ��삪�J��

�������^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g�������p�R��ʏ�̏��^�f�B�[�[���g���b�N�E�f���g���̎��p�R��̉��P���F

���ł��邱�Ƃ��A���쎩���Ԃ��F�߂Ă��鎖���ł���B

back-no060620.html�j�Ɂu�g���^�Ɠ��삪�J���������^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g�������p�R��́A�ʏ�̏��^�f�B

�[�[���g���b�N�E�f���g���̎��p�R����قړ����ł���A�n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ���R����P�͊F���ł���v���Ƃ̎�

�����A���쎩���Ԃ�2011�N8���ɂȂ��ĕ\�V�Ɏ������ʂ�ɏ��߂ĔF�߂��ɂł���B���̂��Ƃ́A�g���^�Ɠ��삪�J��

�������^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g�������p�R��ʏ�̏��^�f�B�[�[���g���b�N�E�f���g���̎��p�R��̉��P���F

���ł��邱�Ƃ��A���쎩���Ԃ��F�߂Ă��鎖���ł���B

�@���̂悤�ɁA�g���^�Ɠ��삪�J���������^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g���́A�]���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂ�

�n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ���R����P���F���ł��邱�Ƃ���쎩���Ԃ��F�߂Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A

�\�Q�|�P����ѕ\�Q�|�Q�Ɏ������吹 ����c��w�����̘_���ɂ́A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ��āA�n�C�u���b

�h�g���b�N�̔R����オ�Q�O�`�R�O���Əq����Ă���B

�n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ���R����P���F���ł��邱�Ƃ���쎩���Ԃ��F�߂Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A

�\�Q�|�P����ѕ\�Q�|�Q�Ɏ������吹 ����c��w�����̘_���ɂ́A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ��āA�n�C�u���b

�h�g���b�N�̔R����オ�Q�O�`�R�O���Əq����Ă���B

�@�܂��A���쎩���Ԃ́A�\�U�Ɏ�����2011�N8��14��16:00�ł̂l�r�m�Y�o�j���[�X�ł́A�u���쎩���Ԃ͏��^�g���b

�N�u�f���g���v���P�Q�N�Ԃ�ɑS�ʉ��ǂ��A�u�A�g�L���\���T�C�N���v�Ɓu���[�^�[�ƃG���W���̊ԂɃN���b�`��z�u�v����

��ɂ��A�X���Ȃǂł̎��R����T�O���ȏ���P�ł����Ɣ��\���Ă���B���݂ɁA���̒��́u���[�^�[�ƃG���W����

�ԂɃN���b�`��z�u�v�̋Z�p�́A�O�H�ӂ����̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�L�����^�[�ł�2006�N7���̔�����������

�p���Ă���Z�p�ł���B�������A���̋Z�p����������̗p���Ă��鏬�^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�L�����^�[�̏d�ʎ�

���[�h�R��́A�\�R�Ɏ������悤�ɁA���ʂ̃L�����^�[�ɔ�ׂĂP�U�����x�̔R������P�ł��Ă��Ȃ��̂ł���B

�N�u�f���g���v���P�Q�N�Ԃ�ɑS�ʉ��ǂ��A�u�A�g�L���\���T�C�N���v�Ɓu���[�^�[�ƃG���W���̊ԂɃN���b�`��z�u�v����

��ɂ��A�X���Ȃǂł̎��R����T�O���ȏ���P�ł����Ɣ��\���Ă���B���݂ɁA���̒��́u���[�^�[�ƃG���W����

�ԂɃN���b�`��z�u�v�̋Z�p�́A�O�H�ӂ����̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�L�����^�[�ł�2006�N7���̔�����������

�p���Ă���Z�p�ł���B�������A���̋Z�p����������̗p���Ă��鏬�^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�L�����^�[�̏d�ʎ�

���[�h�R��́A�\�R�Ɏ������悤�ɁA���ʂ̃L�����^�[�ɔ�ׂĂP�U�����x�̔R������P�ł��Ă��Ȃ��̂ł���B

�@�ʂ����āA2011�N7���ɔ������ꂽ�V�^�̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g���́A�\�V�Ɏ������l�r�m�Y�o�j���[�X

�̋L���̂悤�ɁA�X���Ȃǂł̎��R����T�O���ȏ�����P���邱�Ƃ��{���Ɏ����ł��Ă���̂ł��낤���B����܂�

�̂R�O���̔R����P�\�E��`���Ă������^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g���̔R����P���F���ł��������Ƃ��l����

�ƁA����̓��쎩���Ԃ����\�����V�^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g���̂T�O���ȏ�̔R����P�ɂ��ẮA�M�҂Ȃ�

���Ƃ��A�����̐l�͋^��Ɏv���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B���ɁA�M�҂̏펯�ł́A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ���

��u�A�g�L���\���T�C�N���v�Ɓu���[�^�[�ƃG���W���̊ԂɃN���b�`��z�u�v���̋Z�p��V���ɍ̗p���Ă���Ƃ��Ă��A�X

���Ȃǂł̎��R�������܂ŏ��^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g���̔R����X�ɐ��\�p�[�Z���g����悹�����R����P

�������ł��Ă���Ƃ́A�ƂĂ��l�����Ȃ��̂ł���B

�̋L���̂悤�ɁA�X���Ȃǂł̎��R����T�O���ȏ�����P���邱�Ƃ��{���Ɏ����ł��Ă���̂ł��낤���B����܂�

�̂R�O���̔R����P�\�E��`���Ă������^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g���̔R����P���F���ł��������Ƃ��l����

�ƁA����̓��쎩���Ԃ����\�����V�^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g���̂T�O���ȏ�̔R����P�ɂ��ẮA�M�҂Ȃ�

���Ƃ��A�����̐l�͋^��Ɏv���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B���ɁA�M�҂̏펯�ł́A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ���

��u�A�g�L���\���T�C�N���v�Ɓu���[�^�[�ƃG���W���̊ԂɃN���b�`��z�u�v���̋Z�p��V���ɍ̗p���Ă���Ƃ��Ă��A�X

���Ȃǂł̎��R�������܂ŏ��^�n�C�u���b�h�g���b�N�E�f���g���̔R����X�ɐ��\�p�[�Z���g����悹�����R����P

�������ł��Ă���Ƃ́A�ƂĂ��l�����Ȃ��̂ł���B

�@���͂Ƃ�����A���݂̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̃f���g���̃��[�U�̒��ɂ́A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł̔R���

�P���u�F���v�Ⴕ���́u�s�\���v�ł��邱�Ƃɂ��āA�������̃��[�U�����쎩���Ԃɑ��ċ����s���E�N���[����\

�����Ă�����̂Ɛ��@�����B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�g���b�N���[�J�����^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł̒�R��̐�`���s��

�Ă���Ƃ��Ă��A���ʂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r���A���݂̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̃n�C�u���b�h�V�X�e����

�̔R����オ�ɂ߂ď��Ȃ����Ƃ́A�����̂悤�ł���B���̂悤�ɁA�����̔R����P�������Ă��Ȃ����s�̏��^

�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ�������炸���āA�]���Ɠ��l�ɁA���ꂩ����g���b�N���[�J���R����P�֑̌�L���Ǝv����

��`�𑱂��čs���悤�ł���A�g���b�N���[�U�̐M���������Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���B

�P���u�F���v�Ⴕ���́u�s�\���v�ł��邱�Ƃɂ��āA�������̃��[�U�����쎩���Ԃɑ��ċ����s���E�N���[����\

�����Ă�����̂Ɛ��@�����B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�g���b�N���[�J�����^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł̒�R��̐�`���s��

�Ă���Ƃ��Ă��A���ʂ̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�r���A���݂̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̃n�C�u���b�h�V�X�e����

�̔R����オ�ɂ߂ď��Ȃ����Ƃ́A�����̂悤�ł���B���̂悤�ɁA�����̔R����P�������Ă��Ȃ����s�̏��^

�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ�������炸���āA�]���Ɠ��l�ɁA���ꂩ����g���b�N���[�J���R����P�֑̌�L���Ǝv����

��`�𑱂��čs���悤�ł���A�g���b�N���[�U�̐M���������Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���B

�U�D�_���Ŕ��\����Ă���n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����P

�@�\�V�Ɏ������悤�ɁA���c�@�l�@���ی�ʈ��S�w��犧�s����Ă���IATSS�@Review��Vol.33�ANo.3�i2008�N10

�����s�j�Ɍf�ڂ���Ă���_���u�����Ԃ̊��E�G�l���M�[�Z�p�Ɋւ�鏫���W�]�v�ł́A���҂̑吹�O ����

�c��w�����́A�u�f�B�[�[���g���b�N�̃p�������n�C�u���b�h�Ԃ��o�ꂵ�Ă���A�Q�O������R�O���̔R����P���\��

���Ă���v�ƋL�q����Ă���B

�����s�j�Ɍf�ڂ���Ă���_���u�����Ԃ̊��E�G�l���M�[�Z�p�Ɋւ�鏫���W�]�v�ł́A���҂̑吹�O ����

�c��w�����́A�u�f�B�[�[���g���b�N�̃p�������n�C�u���b�h�Ԃ��o�ꂵ�Ă���A�Q�O������R�O���̔R����P���\��

���Ă���v�ƋL�q����Ă���B

| |

|

| |

���s�@�F�@���c�@�l�@���ی�ʈ��S�w��

�����@�F�@IATSS�@Review��Vol.33�ANo.3�i2008�N10�����s�j �����W�^�u���������v�N���}�̎g�������l���遄 �ihttp://www.iatss.or.jp/2009/02/vol33-no3.html�Q�Ɓj �\��@�F�@�u�����Ԃ̊��E�G�l���M�[�Z�p�Ɋւ�鏫���W�]�v �ihttp://www.iatss.or.jp/pdf/review/33/33-3-10.pdf�Q�Ɓj |

| |

����c��w�����@�吹�O�@�� |

| |

|

| |

|

| |

�����@�F�@�����ԋZ�p�iVol.65,No.9,2011)�@2011�N9��1�����s�j �@�@�@�@�@�@�����W�^�i���𑱂���p���[�ƃ��C���Z�p �\��@�F�@�u�����ԗp�G���W���Z�p�J���̌���Ə����v |

| |

����c��w�����@�吹�O�@�� |

| |

�@�S�@�n�C�u���b�h�Z�p

|

�@�O�q���\�P�Ɏ������悤�ɁA�g���b�N���[�J�����甭�\���A��`���Ă�����𑍍�����ƁA���^�n�C�u���b�h�g���b�N

�����s�R��̌���́A�P�O�`�T�O���Ƃ̂��Ƃł���B����A�\�V�|�P��IATSS�@Review��Vol.33�ANo.3�i2008�N10����

�s�j�́u�����Ԃ̊��E�G�l���M�[�Z�p�Ɋւ�鏫���W�]�v�i���ҁF�吹�O ����c��w�����j�A����ѕ\�V�|�Q��

�����ԋZ�p�iVol.65,No.9,2011)�@2011�N9��1�����s�j�́u�����ԗp�G���W���Z�p�J���̌���Ə����ɂ����āv�ɂ���

�āA�吹�����́u�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R����P���\�v�ƋL�q����Ă���B���̂��Ƃ���A�吹��

�����n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����オ�Q�O�`�R�O���ƋL�q����Ă����R����P���������A�g���b�N���[�J�̏��^�n�C

�u���b�h�g���b�N�̔R��팸�̔��\�E��`�̋L���ł���Ɛ����ł��Ȃ����Ȃ��B�������A���m�x��M�����̗���g���b�N

���[�J�̔R��팸�̐�`�L�����n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����P�̃f�[�^�Ƃ��đ吹�������_���ɋL�q����Ă����

�\���͊F���ł��낤�B

�����s�R��̌���́A�P�O�`�T�O���Ƃ̂��Ƃł���B����A�\�V�|�P��IATSS�@Review��Vol.33�ANo.3�i2008�N10����

�s�j�́u�����Ԃ̊��E�G�l���M�[�Z�p�Ɋւ�鏫���W�]�v�i���ҁF�吹�O ����c��w�����j�A����ѕ\�V�|�Q��

�����ԋZ�p�iVol.65,No.9,2011)�@2011�N9��1�����s�j�́u�����ԗp�G���W���Z�p�J���̌���Ə����ɂ����āv�ɂ���

�āA�吹�����́u�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R����P���\�v�ƋL�q����Ă���B���̂��Ƃ���A�吹��

�����n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����オ�Q�O�`�R�O���ƋL�q����Ă����R����P���������A�g���b�N���[�J�̏��^�n�C

�u���b�h�g���b�N�̔R��팸�̔��\�E��`�̋L���ł���Ɛ����ł��Ȃ����Ȃ��B�������A���m�x��M�����̗���g���b�N

���[�J�̔R��팸�̐�`�L�����n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����P�̃f�[�^�Ƃ��đ吹�������_���ɋL�q����Ă����

�\���͊F���ł��낤�B

�@�����\�V�|�P����ѕ\�V�|�Q�Ɏ������吹�����ɘ_���ł́A�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����オ�Q�O�`�R�O���ƋL�q

����Ă���B�������A�吹�����́A���̃n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ�����Q�O�`�R�O���̔R�����P������������������Ă�

�Ȃ��B���̂��߁A�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R�����P���\�Ƃ���L�q�́A�吹�����̑�Z���ɂ���

�l�I�Ȏ咣�ł��낤���B�����łȂ���A���̎咣�̍����Ƃ��ꂽ�����E�o�T����Ƃ���J������������������

���B�Ȃ��Ȃ�A�\�Q�̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ƕ��ʂɏ��^�f�B�[�[���g���b�N�Ƃ̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̔�r��

�́A�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����オ�P�U�����x�ɉ߂��Ȃ�����ł���B�܂��A�T�|�P�����������ʐV���i�o�b�N�i��

�o�[�Q�O�O�U�N�U���Q�O�����j�i�o�T�Fhttp://www.seikyo-net.co.jp/backnumber/back-no060620.html�j�����^�n�C�u��

�b�h�g���b�N�Ɋւ��鐶�����ʐV���̋L���ł́A�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����オ�F���Ƃ̂��Ƃł���B�����āA�T�|

�Q���̕\�U�Ɏ������悤�ɁA2011�N8��14��16:00�ł̂l�r�m�Y�o�j���[�X�i�o�T�Fhttp://sankei.jp.msn.com/economy

/news/110814/biz11081416010003-n1.htm�j�ł́A�ŋ߁A���쎩���Ԃ̂g�u�Z�p�̊J����S�����Ă���R������@

�`�[�t�G���W�j�A �́A���쎩���Ԃ�����܂Ŕ��\�E��`���Ă����R�O���̔R����P�\�E��`���Ă������^�n�C�u

���b�h�g���b�N�E�f���g���ł̔R����P���F���Ƃ̃��[�U�ӌ��𐳒��ɔF�߂Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A�\

�V�|�P����ѕ\�V�|�Q�Ɏ������吹�����̘_���ł́A�n�C�u���b�h�g���b�N�͔R��Q�O�`�R�O���̌��オ�\�Əq��

���Ă���B���́u�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R��̌��オ�\�v�Ƃ̑吹�����̂��ӌ��E�咣���A�M��

�ɂ͕s�v�c�Ɏv���Ďd���̖������Ƃł���A�ǂ����Ă������ł��Ȃ��̂ł���B

����Ă���B�������A�吹�����́A���̃n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ�����Q�O�`�R�O���̔R�����P������������������Ă�

�Ȃ��B���̂��߁A�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R�����P���\�Ƃ���L�q�́A�吹�����̑�Z���ɂ���

�l�I�Ȏ咣�ł��낤���B�����łȂ���A���̎咣�̍����Ƃ��ꂽ�����E�o�T����Ƃ���J������������������

���B�Ȃ��Ȃ�A�\�Q�̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ƕ��ʂɏ��^�f�B�[�[���g���b�N�Ƃ̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̔�r��

�́A�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����オ�P�U�����x�ɉ߂��Ȃ�����ł���B�܂��A�T�|�P�����������ʐV���i�o�b�N�i��

�o�[�Q�O�O�U�N�U���Q�O�����j�i�o�T�Fhttp://www.seikyo-net.co.jp/backnumber/back-no060620.html�j�����^�n�C�u��

�b�h�g���b�N�Ɋւ��鐶�����ʐV���̋L���ł́A�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����オ�F���Ƃ̂��Ƃł���B�����āA�T�|

�Q���̕\�U�Ɏ������悤�ɁA2011�N8��14��16:00�ł̂l�r�m�Y�o�j���[�X�i�o�T�Fhttp://sankei.jp.msn.com/economy

/news/110814/biz11081416010003-n1.htm�j�ł́A�ŋ߁A���쎩���Ԃ̂g�u�Z�p�̊J����S�����Ă���R������@

�`�[�t�G���W�j�A �́A���쎩���Ԃ�����܂Ŕ��\�E��`���Ă����R�O���̔R����P�\�E��`���Ă������^�n�C�u

���b�h�g���b�N�E�f���g���ł̔R����P���F���Ƃ̃��[�U�ӌ��𐳒��ɔF�߂Ă���̂ł���B����ɂ�������炸�A�\

�V�|�P����ѕ\�V�|�Q�Ɏ������吹�����̘_���ł́A�n�C�u���b�h�g���b�N�͔R��Q�O�`�R�O���̌��オ�\�Əq��

���Ă���B���́u�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R��̌��オ�\�v�Ƃ̑吹�����̂��ӌ��E�咣���A�M��

�ɂ͕s�v�c�Ɏv���Ďd���̖������Ƃł���A�ǂ����Ă������ł��Ȃ��̂ł���B

�@�Ƃ���ŁA�b�͕ς�邪�ADPF���u���������^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł��ADPF���u�������Đ���蓮�Đ���

�ۂɂ��|�X�g���˂�r�C�Ǔ������Ŕr�C���x���㏸�����邽�߁ADPF���u���Đ����ɂ̓|�X�g������r�C�Ǔ���

���ɂ�鑽�ʂ̔R����Q��Ă��܂����_������B���̂��߁A���̃y�[�W�́u�V�D�n�C�u���b�h�V�X�e���̗B��̌��\

�͔R����Q��Ȃ�DPF�̍Đ��@�\�v�̍��ɏڏq���Ă���悤�ɁA�V�����K���iH17�N�j�K���ȍ~��DPF���u��

�������^�g���b�N�����i�E��~�������s�s�����s���́ADPF���u�����Ă��Ȃ��V�Z���K���iH15�N)�K���̏��^

�g���b�N�ɔ�ׁA�R�O���O����R��������Ă��܂��̂ł���B

�ۂɂ��|�X�g���˂�r�C�Ǔ������Ŕr�C���x���㏸�����邽�߁ADPF���u���Đ����ɂ̓|�X�g������r�C�Ǔ���

���ɂ�鑽�ʂ̔R����Q��Ă��܂����_������B���̂��߁A���̃y�[�W�́u�V�D�n�C�u���b�h�V�X�e���̗B��̌��\

�͔R����Q��Ȃ�DPF�̍Đ��@�\�v�̍��ɏڏq���Ă���悤�ɁA�V�����K���iH17�N�j�K���ȍ~��DPF���u��

�������^�g���b�N�����i�E��~�������s�s�����s���́ADPF���u�����Ă��Ȃ��V�Z���K���iH15�N)�K���̏��^

�g���b�N�ɔ�ׁA�R�O���O����R��������Ă��܂��̂ł���B

�@�������ADPF���u���������^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł��ADPF���u�������Đ���蓮�Đ��̍ۂɂ̓|�X�g����

�܂��͔r�C�Ǔ������Ŕr�C���x���㏸������̂ł͖����A�G���W���o�͂傳���Ĕr�C���x���㏸�����邱�Ƃ�

�\�ł���B���̂悤�ɁA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł́ADPF���u�������Đ���蓮�Đ��̍ۂɃG���W���o�͂�

�傳���Ĕr�C���x���㏸�����邱�Ƃɂ��A�]���ȃG���W���o�͂Ŕ��d�@���쓮���A���̔��d�@�Ŕ��d�����d�C�G

�l���M�[���o�b�e���[�ɒ~�d����̂ł���B�����āA�������^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł�DPF���u�������Đ���蓮

�Đ��̍ۂ̔��d�����d�C�G�l���M�[�����^�n�C�u���b�h�g���b�N�̑��s�ɏ���邱�Ƃ��ł��邽�߁A���^�n�C�u��

�b�h�g���b�N�ł�DPF���u�̎蓮�Đ��⋭���Đ��̍ۂ̔R���Q��������Ƃ��ł���̂ł���B

�܂��͔r�C�Ǔ������Ŕr�C���x���㏸������̂ł͖����A�G���W���o�͂傳���Ĕr�C���x���㏸�����邱�Ƃ�

�\�ł���B���̂悤�ɁA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł́ADPF���u�������Đ���蓮�Đ��̍ۂɃG���W���o�͂�

�傳���Ĕr�C���x���㏸�����邱�Ƃɂ��A�]���ȃG���W���o�͂Ŕ��d�@���쓮���A���̔��d�@�Ŕ��d�����d�C�G

�l���M�[���o�b�e���[�ɒ~�d����̂ł���B�����āA�������^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł�DPF���u�������Đ���蓮

�Đ��̍ۂ̔��d�����d�C�G�l���M�[�����^�n�C�u���b�h�g���b�N�̑��s�ɏ���邱�Ƃ��ł��邽�߁A���^�n�C�u��

�b�h�g���b�N�ł�DPF���u�̎蓮�Đ��⋭���Đ��̍ۂ̔R���Q��������Ƃ��ł���̂ł���B

�@���̂悤�ɁADPF���u���������^�n�C�u���b�h�g���b�N�́A�R����̌����ƂȂ�|�X�g�����܂��͔r�C�Ǔ���

���ɂ����DPF���u���Đ�����K�v�������B���������āA�u���^�g���b�N�ɂ������n�C�u���b�h�V�X�e���ł́A����

DPF���u�̋����Đ���蓮�Đ���p�ɂɍs�����Ƃ��Ă��A�|�X�g�����܂��͔r�C�Ǔ������ɋN������R�O���̔R��

�����������N�������Ƃ͖����̂ł���B���̂��߁A�V�����K���iH17�N�j�ȍ~�̔r�o�K�X�K���ɓK������DPF���u

���������^�g���b�N�̔��e�ɂ����āA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ƒʏ�̏��^�f�B�[�[���g���b�N�̑��s�R����

�r�����ꍇ�A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�͒ʏ�̏��^�f�B�[�[���g���b�N�������s�R��R�O�����x�����サ�Ă���

�悤�Ɍ�����̂��B

���ɂ����DPF���u���Đ�����K�v�������B���������āA�u���^�g���b�N�ɂ������n�C�u���b�h�V�X�e���ł́A����

DPF���u�̋����Đ���蓮�Đ���p�ɂɍs�����Ƃ��Ă��A�|�X�g�����܂��͔r�C�Ǔ������ɋN������R�O���̔R��

�����������N�������Ƃ͖����̂ł���B���̂��߁A�V�����K���iH17�N�j�ȍ~�̔r�o�K�X�K���ɓK������DPF���u

���������^�g���b�N�̔��e�ɂ����āA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ƒʏ�̏��^�f�B�[�[���g���b�N�̑��s�R����

�r�����ꍇ�A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�͒ʏ�̏��^�f�B�[�[���g���b�N�������s�R��R�O�����x�����サ�Ă���

�悤�Ɍ�����̂��B

��R�O���̔R������h�~�ł���@�\�v������Ă���ƌ��Ȃ����Ƃ��\�Ȃ��߁A�\7-1�iIATSS�@Review��Vol.33�A

No.3�i2008�N10�����s�j�́u�����Ԃ̊��E�G�l���M�[�Z�p�Ɋւ�鏫���W�]�v�j��\7-2�i�����ԋZ�p��Vol.65,No.

9,2011�i2011�N9��1�����s�j�u�����ԗp�G���W���Z�p�J���̌���Ə����v�j�̘_���ɂ����āA�吹�������u�n�C�u���b

�h�g���b�N�̑��s�R��́A�Q�O�`�R�O���̍팸�ł���v�Ǝ咣����Ă���̂ł��낤���B���̂悤�ɁA�n�C�u���b�h�g���b�N

��DPF���u�̍Đ��ɂ���Đ�����R�O���̔R��������J�o���[�ł��邱�Ƃ𑨂����A�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`

�R�O���̔R����P���\�Ə̎^���邱�Ƃ͕s�K�ł͂Ȃ����ƍl������B�{���́A�V�����K���iH17�N�j�₻�̌�

���|�X�g�V�����K���ɍ̗p����āu�R�O���O��̎����s�R��̈����v�������N�����Ă����|�X�g���ˍĐ����܂��͔r

�C�Ǔ����ˎ���DPF���u���Đ��̍ۂɏ��^�g���b�N�̑��s�R����R�O�������������Ă��錇�ׂ��������w�e�����

�ׂ��ł���B���������āA���̂悤�ȋ@�B�H�w�I�Ɍ��Ė��炩�ɕs�����Ȏ��ۂ������ɁA�吹�������u�n�C�u���b�h�g

���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R����P���\�v�Ɠ��Y�_���ɋL�q����邱�Ƃ́A�펯�I�ɍl���ėL�蓾�Ȃ��ƍl�����

��B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�M�҂̖R�����m���������A�\7-1�́uIATSS Review�v����\�V-2�́u�����ԋZ�p�v���ɂ����āA

�吹�������u�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R����P���\�v�ƋL�q����Ă��鍪���𐄎@�����B�������A��

��̐�����u�I�O��v�̂悤�ɍl������B���̂悤�ɁA�\�T�@�������ʐV���i�Q�O�O�U�N�U���Q�O�����j�Ɍf�ڂ��ꂽ��

�^�n�C�u���b�h�g���b�N�̎��p�R���A�\�U�@2011�N8��14��16:00�ł̂l�r�m�Y�o�j���[�X�̋L���ɂ����āA

�ʏ�̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂď��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R��S������ł��Ă��Ȃ��Ƃ̋L���E���

��ɂ�������炸�A�吹�������u�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R����P���\�v�Ƃ̋L�q�̍����Ƃ��ꂽ

����������������Ă��Ȃ��B�吹�������u�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R����P���\�v�Ǝ咣��

��Ă��鍪�����A����Ƃ��������������������Ǝv���Ă���B

�吹�������u�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R����P���\�v�ƋL�q����Ă��鍪���𐄎@�����B�������A��

��̐�����u�I�O��v�̂悤�ɍl������B���̂悤�ɁA�\�T�@�������ʐV���i�Q�O�O�U�N�U���Q�O�����j�Ɍf�ڂ��ꂽ��

�^�n�C�u���b�h�g���b�N�̎��p�R���A�\�U�@2011�N8��14��16:00�ł̂l�r�m�Y�o�j���[�X�̋L���ɂ����āA

�ʏ�̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂď��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R��S������ł��Ă��Ȃ��Ƃ̋L���E���

��ɂ�������炸�A�吹�������u�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R����P���\�v�Ƃ̋L�q�̍����Ƃ��ꂽ

����������������Ă��Ȃ��B�吹�������u�n�C�u���b�h�g���b�N�ł͂Q�O�`�R�O���̔R����P���\�v�Ǝ咣��

��Ă��鍪�����A����Ƃ��������������������Ǝv���Ă���B

�V�D�n�C�u���b�h�V�X�e���̗B��̌��\�́A�R����Q��Ȃ�DPF�̍Đ��@�\

�@���̃z�[���y�[�W�̑��̃y�[�W�u�e�Ђ̐V�����r�o�K�X�K���i2005�N�j�Ή��Z�p�v�Ɏ������悤�ɁA�V�����K��

�iH1�V�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ͑S�ЂƂ��g���b�N���|�X�g���ˍĐ���DPF���u���̗p���Ă���B�Ƃ���

���A�����|�X�g���ˍĐ���DPF���u�͔R����Q���R�������[���̃|�X�g���˂ɂ���ăt�B���^���Đ�����\����

���߁A���s���̎����Đ����Ԓ��̎蓮�Đ��ɂ��R����̌��ׂ�����悤���B���̂��߁A�\�W�Ɏ������悤

�ɁA�|�X�g���ˍĐ���DPF���u����������Ă��Ȃ��V�Z���K���iH15�N)�̏��^�g���b�b�N�������s�R��V�`�W�q/

���b�g�����x�ł������̂ɑ��A�V�����|�X�g���ˍĐ���DPF���u���������ꂽ�V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f

�B�[�[���g���b�N�������s�R�����T�`�U�q/���b�g�����x�܂ň������Ă���B�V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B

�[�[���g���b�N�ł��s�s�����s�ł̔��i�E��~���������߂Ƀ|�X�g���˂ɂ��DPF���u�̍Đ��p�x������

���ĔR���̘Q����債�A����ȑO��DPF���u���������|�X�g���˂̕s�v���V�Z���K���iH15�N)�K���̏�

�^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂĎ����s�R��R�O���O����������Ă����̂ł���B

�iH1�V�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ͑S�ЂƂ��g���b�N���|�X�g���ˍĐ���DPF���u���̗p���Ă���B�Ƃ���

���A�����|�X�g���ˍĐ���DPF���u�͔R����Q���R�������[���̃|�X�g���˂ɂ���ăt�B���^���Đ�����\����

���߁A���s���̎����Đ����Ԓ��̎蓮�Đ��ɂ��R����̌��ׂ�����悤���B���̂��߁A�\�W�Ɏ������悤

�ɁA�|�X�g���ˍĐ���DPF���u����������Ă��Ȃ��V�Z���K���iH15�N)�̏��^�g���b�b�N�������s�R��V�`�W�q/

���b�g�����x�ł������̂ɑ��A�V�����|�X�g���ˍĐ���DPF���u���������ꂽ�V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f

�B�[�[���g���b�N�������s�R�����T�`�U�q/���b�g�����x�܂ň������Ă���B�V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B

�[�[���g���b�N�ł��s�s�����s�ł̔��i�E��~���������߂Ƀ|�X�g���˂ɂ��DPF���u�̍Đ��p�x������

���ĔR���̘Q����債�A����ȑO��DPF���u���������|�X�g���˂̕s�v���V�Z���K���iH15�N)�K���̏�

�^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂĎ����s�R��R�O���O����������Ă����̂ł���B

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

�@����A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�́A�Ⴂ�쓮�͂��K�v�ȍۂɂ̓��[�^�[�쓮�Ƃ��ĔM�����̒Ⴂ�G���W���^�]��

�팸������A�g���b�N�̐������ɓ����~�d�G�l���M�[�𑖍s�G�l���M�[�ɉ��邱�Ƃɂ���ăg���b�N�̔R���

�P�ł���Ɛ���ɐ�`����Ă���B�������A�O�q�̒ʂ�A���^�g���b�N�ɂ����Ă��n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ��R���

�P�͔��X������̂̂悤���B���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ�����n�C�u���b�h�V�X�e���̃����b�g�́ADPF���u�̃t�B���^

�Đ��̋@�\�ƍl������B���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł�DPF���u�̃t�B���^�Đ����ɂ̓R�������[���̃��C�����˂�

���������ăG���W���o�͂傳���A�r�C�K�X���x������������DPF���u�̃t�B���^�Đ����s�����Ƃ��\�ł���B

�����āA���̎��̗]���ȃG���W���o�͂̓n�C�u���b�h�V�X�e���̔��d�@�œd�C�G�l���M�[�ɕϊ����ăo�b�e���[�ɒ~

�d�����B���̂悤���Ĕr�C�K�X���x�����������邽�߂̑��������R�������[���̃��C�����˂̔R���͓d�C�G�l��

�M�[�Ƃ��Ē~�d����邽�߁A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł́A�R����Q��邱�ƂȂ�DPF���u�̃t�B���^�Đ����\��

�Ȃ�B�܂�A���^�g���b�N�ɂ������n�C�u���b�h�V�X�e���́A���s���̔R������P����@�\�͗�邪�A�R�������[��

�̃|�X�g���˂��g�p���Ȃ���DPF���u�̃t�B���^�Đ����ł��邽�߂��R������h�~�ł��邱�Ƃ��ő�̃����b�g��

�l������B���̂��߁A���^�g���b�N�ɂ������n�C�u���b�h�V�X�e���̎�ȋ@�\�́A�R��̑������h�~�ł���

DPF�̍Đ����u�ƍl���Ă��ԈႢ�ł͂Ȃ��悤�ɍl�������B

�팸������A�g���b�N�̐������ɓ����~�d�G�l���M�[�𑖍s�G�l���M�[�ɉ��邱�Ƃɂ���ăg���b�N�̔R���

�P�ł���Ɛ���ɐ�`����Ă���B�������A�O�q�̒ʂ�A���^�g���b�N�ɂ����Ă��n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ��R���

�P�͔��X������̂̂悤���B���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ�����n�C�u���b�h�V�X�e���̃����b�g�́ADPF���u�̃t�B���^

�Đ��̋@�\�ƍl������B���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł�DPF���u�̃t�B���^�Đ����ɂ̓R�������[���̃��C�����˂�

���������ăG���W���o�͂傳���A�r�C�K�X���x������������DPF���u�̃t�B���^�Đ����s�����Ƃ��\�ł���B

�����āA���̎��̗]���ȃG���W���o�͂̓n�C�u���b�h�V�X�e���̔��d�@�œd�C�G�l���M�[�ɕϊ����ăo�b�e���[�ɒ~

�d�����B���̂悤���Ĕr�C�K�X���x�����������邽�߂̑��������R�������[���̃��C�����˂̔R���͓d�C�G�l��

�M�[�Ƃ��Ē~�d����邽�߁A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł́A�R����Q��邱�ƂȂ�DPF���u�̃t�B���^�Đ����\��

�Ȃ�B�܂�A���^�g���b�N�ɂ������n�C�u���b�h�V�X�e���́A���s���̔R������P����@�\�͗�邪�A�R�������[��

�̃|�X�g���˂��g�p���Ȃ���DPF���u�̃t�B���^�Đ����ł��邽�߂��R������h�~�ł��邱�Ƃ��ő�̃����b�g��

�l������B���̂��߁A���^�g���b�N�ɂ������n�C�u���b�h�V�X�e���̎�ȋ@�\�́A�R��̑������h�~�ł���

DPF�̍Đ����u�ƍl���Ă��ԈႢ�ł͂Ȃ��悤�ɍl�������B

�@�Ƃ���ŁA�R����̃|�X�g���˂��~�߁A�C���x�~��DPF���Đ�����V�Z�p�̃y�[�W�ŏڏq���Ă��邪�A�ʏ��

�V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�̃|�X�g���ˍĐ���DPF���u�ł́A�R�������[���ɂ��|�X�g��

�˂��s�����Ƃɂ���đ��s���̎����Đ����Ԓ��̎蓮�Đ����s���邽�߁A�����s�R����30���O�������

�����������Ă���B�������A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł��R�������[���̃|�X�g���˂��g�p�����Ƀn�C�u���b�h�V

�X�e����L���Ɏg�����Ƃɂ����DPF���u�̍Đ����\�ł���A���̍Đ��ɂ������s�R��������͑S�������ƍl

������B����������ADPF�t�����^�f�B�[�[���g���b�N�ł̓|�X�g���ˍĐ���DPF���u�̃t�B���^�Đ��̂��߂�

�R�������[���ɂ��|�X�g���˂ŔR������������Ă��邪�A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł̓|�X�g���˂ɂ��R����Q

��邱�ƂȂ�DPF���u�̃t�B���^�Đ����\�ł���B���̌��ʁA�Q�O�O�X�N���݂ł́A�V�����K���iH17�N�j�K����

���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł��V�q/���b�g�����x�̎����s�R��ƂȂ�A�V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�g���b�N�R�O��

�O����̔R����P�������ł��Ă���̂ł͂Ȃ����Ɨ\�z�����B���̂��Ƃ́A�O�q�̃n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ��R

�O���O����̔R����P�̐�`���傪���������ƂƂȂ邪�A�n�C�u���b�h�V�X�e���������b�g��DPF���u�̔R���Q

��̖h�~�����ł́A�����ȏ��^�n�C�u���b�h�g���b�N�����[�U�ɂƂ��Ă͔[���̂ł��Ȃ������ł���B

�V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�̃|�X�g���ˍĐ���DPF���u�ł́A�R�������[���ɂ��|�X�g��

�˂��s�����Ƃɂ���đ��s���̎����Đ����Ԓ��̎蓮�Đ����s���邽�߁A�����s�R����30���O�������

�����������Ă���B�������A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł��R�������[���̃|�X�g���˂��g�p�����Ƀn�C�u���b�h�V

�X�e����L���Ɏg�����Ƃɂ����DPF���u�̍Đ����\�ł���A���̍Đ��ɂ������s�R��������͑S�������ƍl

������B����������ADPF�t�����^�f�B�[�[���g���b�N�ł̓|�X�g���ˍĐ���DPF���u�̃t�B���^�Đ��̂��߂�

�R�������[���ɂ��|�X�g���˂ŔR������������Ă��邪�A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł̓|�X�g���˂ɂ��R����Q

��邱�ƂȂ�DPF���u�̃t�B���^�Đ����\�ł���B���̌��ʁA�Q�O�O�X�N���݂ł́A�V�����K���iH17�N�j�K����

���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł��V�q/���b�g�����x�̎����s�R��ƂȂ�A�V�����K���iH17�N�j�K���̏��^�g���b�N�R�O��

�O����̔R����P�������ł��Ă���̂ł͂Ȃ����Ɨ\�z�����B���̂��Ƃ́A�O�q�̃n�C�u���b�h�V�X�e���ɂ��R

�O���O����̔R����P�̐�`���傪���������ƂƂȂ邪�A�n�C�u���b�h�V�X�e���������b�g��DPF���u�̔R���Q

��̖h�~�����ł́A�����ȏ��^�n�C�u���b�h�g���b�N�����[�U�ɂƂ��Ă͔[���̂ł��Ȃ������ł���B

�@�O�q�̒ʂ�A�R�������[���ɂ��|�X�g���˂ɂ��Đ��@�\�̃|�X�g���ˍĐ���DPF���u�̑��������V�����K��

�iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�́A����ȑO���|�X�g���ˍĐ���DPF���u���������̐V�Z���K���iH15�N)

�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂĎ����s�R��R�O���O����������Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł���B�V�����K

���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�������s�R��T�`�U�q/���b�g���ł��邱�Ƃ���Ƃ��A�V�����K���iH17

�N�j�K�������^�n�C�u���b�h�g���b�N�������s�R��V�`8�q/���b�g���i�M�҂̐����l�j���x�ł��邱�Ƃ��r���A��

�^�n�C�u���b�h�g���b�N�������s�R��R�O�������P���Ă������`���邱�Ƃ͖�肪����̂ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ�

�Ȃ�A�V�����K���iH17�N�j�K�������^�n�C�u���b�h�g���b�N���V�`8�q/���b�g���������s�R���́A�ȑO�̐V�Z���K

���iH15�N)��DPF���u����������Ă��Ȃ����^�f�B�[�[���g���b�b�N�̎����s�R��Ɠ������x���ł���A�����s�R

����������P����Ă��Ȃ��ƌ����邽�߂ł���B

�iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�́A����ȑO���|�X�g���ˍĐ���DPF���u���������̐V�Z���K���iH15�N)

�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�ɔ�ׂĎ����s�R��R�O���O����������Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł���B�V�����K

���iH17�N�j�K���̏��^�f�B�[�[���g���b�N�������s�R��T�`�U�q/���b�g���ł��邱�Ƃ���Ƃ��A�V�����K���iH17

�N�j�K�������^�n�C�u���b�h�g���b�N�������s�R��V�`8�q/���b�g���i�M�҂̐����l�j���x�ł��邱�Ƃ��r���A��

�^�n�C�u���b�h�g���b�N�������s�R��R�O�������P���Ă������`���邱�Ƃ͖�肪����̂ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ�

�Ȃ�A�V�����K���iH17�N�j�K�������^�n�C�u���b�h�g���b�N���V�`8�q/���b�g���������s�R���́A�ȑO�̐V�Z���K

���iH15�N)��DPF���u����������Ă��Ȃ����^�f�B�[�[���g���b�b�N�̎����s�R��Ɠ������x���ł���A�����s�R

����������P����Ă��Ȃ��ƌ����邽�߂ł���B

�W�D��^�n�C�u���b�h�g���b�N�́A�ύڗʌ����̌��ׂɂ��A�����̕��y�̉\�����F��

�@

�@�����ł͌��������R�ɑ��s�ł���P�Ԃ̑�^�g���b�N�́AGVW�i�ԗ����d��)��25�g���ȉ��Ƃ���K�肪�݂����

�Ă���B���̂��߁A�n�C�u���b�h���ɂ��ԗ��{�̂̏d�ʑ��������ꍇ�ɂ́A�ԗ��{�̂̏d�ʑ����d�ʂƓ�������

���ύڂ̏d�ʂ�����������Ȃ��̂�����ł���B�Ƃ��낪�A���̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j�ɂ�����ԗ��{��

�̏d�ʑ����ɂ��ݕ��ύڗʂ̌��������́A���̌��������ʼnݕ��A���̃R�X�g�����������N�����Ă��܂����Ƃɂ�

��B���̂��߁A�g���b�N�^���Ǝ҂́A�����\���ɂ�鑽���̔R����オ������ꍇ�ł��A�]�������ԗ��{�̂�

�d�ʑ���������^�g���b�N�iGVW25�g���j���������������Ă���̂����B���������āA�g���b�N�^���Ǝ҂��ԗ��{��

�̏d�ʑ���������^�g���b�N�iGVW25�g���j���w�����A�ݕ��A���̋Ɩ��Ɏg�p����\���͖w�ǖ������̂ƍl�����

��B

�Ă���B���̂��߁A�n�C�u���b�h���ɂ��ԗ��{�̂̏d�ʑ��������ꍇ�ɂ́A�ԗ��{�̂̏d�ʑ����d�ʂƓ�������

���ύڂ̏d�ʂ�����������Ȃ��̂�����ł���B�Ƃ��낪�A���̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j�ɂ�����ԗ��{��

�̏d�ʑ����ɂ��ݕ��ύڗʂ̌��������́A���̌��������ʼnݕ��A���̃R�X�g�����������N�����Ă��܂����Ƃɂ�

��B���̂��߁A�g���b�N�^���Ǝ҂́A�����\���ɂ�鑽���̔R����オ������ꍇ�ł��A�]�������ԗ��{�̂�

�d�ʑ���������^�g���b�N�iGVW25�g���j���������������Ă���̂����B���������āA�g���b�N�^���Ǝ҂��ԗ��{��

�̏d�ʑ���������^�g���b�N�iGVW25�g���j���w�����A�ݕ��A���̋Ɩ��Ɏg�p����\���͖w�ǖ������̂ƍl�����

��B

�@���̂��߁A�g���b�N�^���Ǝ҂́A��i�̋Z�p����g���������\�ȑ�^�g���b�N�iGVW25�g���j�����\�E���\����悤��

���A�ύڗʂ�����������^�g���b�N�iGVW25�g���j�ɂ��ẮA���ۂ̉ݕ��A���Ɏg�p�ł��Ȃ����߁A���̋�������

���Ȃ��̂����ʂł���B�g���b�N���[�J�́A���̂��Ƃ��n�m���Ă��邽�߁A��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j���J

������10�����x�̔R����オ����ꂽ�Ƃ̍ŋ߂̎O�H�ӂ����̔��\�ł́A���̑�^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g

���j�ɂ�����n�C�u���b�h���ɂ��ԗ��{�̂̏d�ʑ����́A���\���Ă��Ȃ��悤�ł���B���̗��R�́A�n�C�u���b�h��

�ɂ��ԗ��{�̂̏d�ʑ�������āA�ύڗʂ̌����ɂ��g���b�N�^���Ǝ҂���u���p���ɗ��I�v�Ƃ̒ɗ�Ȕᔻ

���A��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�ł�10���̔R�����̐�`���ʂ�ʑ����Ă��܂��ƁA�O�H�ӂ�����

�뜜�������߂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B

���A�ύڗʂ�����������^�g���b�N�iGVW25�g���j�ɂ��ẮA���ۂ̉ݕ��A���Ɏg�p�ł��Ȃ����߁A���̋�������

���Ȃ��̂����ʂł���B�g���b�N���[�J�́A���̂��Ƃ��n�m���Ă��邽�߁A��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j���J

������10�����x�̔R����オ����ꂽ�Ƃ̍ŋ߂̎O�H�ӂ����̔��\�ł́A���̑�^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g

���j�ɂ�����n�C�u���b�h���ɂ��ԗ��{�̂̏d�ʑ����́A���\���Ă��Ȃ��悤�ł���B���̗��R�́A�n�C�u���b�h��

�ɂ��ԗ��{�̂̏d�ʑ�������āA�ύڗʂ̌����ɂ��g���b�N�^���Ǝ҂���u���p���ɗ��I�v�Ƃ̒ɗ�Ȕᔻ

���A��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�ł�10���̔R�����̐�`���ʂ�ʑ����Ă��܂��ƁA�O�H�ӂ�����

�뜜�������߂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B

�@���Ɏ��p������Ă��钆�E���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̗Ⴉ��ސ�����ƁA��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j��

�́A�����������܂ސ����i�u���[�L�j���̑��s�G�l���M��d�C�G�l���M�ɕϊ����Ē������A�������ȂǂɎg������

�ŁA�\���ɔR�������ł���n�C�u���b�h�g���b�N����}�邽�߂ɂ́A�r�C��10L�ȏ��400�n�͒��x�̃G���W�����A

�V�X�g���邽�߂̂��Ȃ�傫�ȃ��[�^�i100kW�ȏ�j���K�v�ł���B�����āA���̓d�C�G�l���M�����Ă������߂�

�\���ȗe�ʂ̒~�d�r���K�v�ƂȂ�B�ʏ��GVW25�g���̑�^�g���b�N�ł�15�g�����x�̉ݕ��ύڂ��\�ł��邪�A

�n�C�u���b�h�g���b�N���̂��߂̑�o�͂̃��[�^�Ƒ�e�ʂ̑�^�d�r�ɂ��d�ʑ�����4�`5�g�����x�ƂȂ�Ɨ\�z��

���B���̂��߁A�]���̃f�B�[�[����^�g���b�N���b�N�̐ύڗʂ�15�g�����x�ł���̂ɑ��A��^�n�C�u���b�h�g���b

�N�iGVW25�g���j�̐ύڗʂ�10�`11�g�����x�Ɍ������Ă��܂����ƂɂȂ�B

�́A�����������܂ސ����i�u���[�L�j���̑��s�G�l���M��d�C�G�l���M�ɕϊ����Ē������A�������ȂǂɎg������

�ŁA�\���ɔR�������ł���n�C�u���b�h�g���b�N����}�邽�߂ɂ́A�r�C��10L�ȏ��400�n�͒��x�̃G���W�����A

�V�X�g���邽�߂̂��Ȃ�傫�ȃ��[�^�i100kW�ȏ�j���K�v�ł���B�����āA���̓d�C�G�l���M�����Ă������߂�

�\���ȗe�ʂ̒~�d�r���K�v�ƂȂ�B�ʏ��GVW25�g���̑�^�g���b�N�ł�15�g�����x�̉ݕ��ύڂ��\�ł��邪�A

�n�C�u���b�h�g���b�N���̂��߂̑�o�͂̃��[�^�Ƒ�e�ʂ̑�^�d�r�ɂ��d�ʑ�����4�`5�g�����x�ƂȂ�Ɨ\�z��

���B���̂��߁A�]���̃f�B�[�[����^�g���b�N���b�N�̐ύڗʂ�15�g�����x�ł���̂ɑ��A��^�n�C�u���b�h�g���b

�N�iGVW25�g���j�̐ύڗʂ�10�`11�g�����x�Ɍ������Ă��܂����ƂɂȂ�B

�@

�@���ɗD�ꂽ�Z�p�͂�������g���b�N���[�J���Z�p�̐����W�߂đ�^�g���b�N���n�C�u���b�h�����A���̃n�C�u���b�h��

�ɂ��ԗ��{�̂̏d�ʂ�ʏ�̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j���2�g�����x�̑����̗}���������\��^�n�C�u���b�h�g

���b�N�iGVW25�g���j���J���ł����Ƃ����ꍇ�ł��A�ʏ�̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j�̐ύڗʂ�15�g���ł���̂ɑ�

���A���̍����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�ł́A�ݕ��̐ύڗʂ�13�g���Ɍ������Ă��܂����_��������

�ɂȂ�B���̏ꍇ�A���̍����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̐ύڗʂ́A�ʏ�̑�^�g���b�N����13�����������邱��

�ɂȂ�B���̌��ʁA�����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł́A�ݕ��A���̃R�X�g��13���̑����ƂȂ�s���v�����Ă���

�����ƂɂȂ�B�����ŁA�����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R�����10�����x�̉��P������ꂽ�Ƃ��Ă��A�^�]���

�l������܂މݕ��A���̃R�X�g�S�̂̒��̈ꕔ�ł���R�����10�����x���팸�ł��������ł���B���̂��߁A��

���\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ�����R����P�́A�����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ�����ݕ��A���̃R�X�g����

��13���̒��̐������lj��ł���ɉ߂��Ȃ��B

�ɂ��ԗ��{�̂̏d�ʂ�ʏ�̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j���2�g�����x�̑����̗}���������\��^�n�C�u���b�h�g

���b�N�iGVW25�g���j���J���ł����Ƃ����ꍇ�ł��A�ʏ�̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j�̐ύڗʂ�15�g���ł���̂ɑ�

���A���̍����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�ł́A�ݕ��̐ύڗʂ�13�g���Ɍ������Ă��܂����_��������

�ɂȂ�B���̏ꍇ�A���̍����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̐ύڗʂ́A�ʏ�̑�^�g���b�N����13�����������邱��

�ɂȂ�B���̌��ʁA�����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ł́A�ݕ��A���̃R�X�g��13���̑����ƂȂ�s���v�����Ă���

�����ƂɂȂ�B�����ŁA�����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R�����10�����x�̉��P������ꂽ�Ƃ��Ă��A�^�]���

�l������܂މݕ��A���̃R�X�g�S�̂̒��̈ꕔ�ł���R�����10�����x���팸�ł��������ł���B���̂��߁A��

���\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ�����R����P�́A�����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ�����ݕ��A���̃R�X�g����

��13���̒��̐������lj��ł���ɉ߂��Ȃ��B

�@�����āA�����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ���ĉݕ���A�������ꍇ�A���ɍ����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̗A��

�ɂ��A���R�X�g�̑���������ɐ��������Ƃ��Ă��A�^����Ђ̓s���ō����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ���

���A���̃R�X�g���������傪�x�����ɉ����Ȃ����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ɨ\�������B���̂��߁A�����\��^�n�C�u��

�b�h�g���b�N�ɂ��ݕ��A���ɂ��R�X�g�������́A�^����Ђ����S���邱�ƂɂȂ��\�z�����B���������āA�^��

��Ђ������\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�������ꍇ�ɂ́A�o�c�����̌����ɂȂ邱�Ƃ́A�N�ł��e�Ղɗ\�z����

�邱�Ƃł���B���̂��߁A���ɍ����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j���J���ł����Ƃ��Ă��A�ύڗʂ̌�����

���������\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�́A�ʏ�̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j�ɔ�ׂĉݕ��A���̃R�X�g��

�̌��ׂ����݂��邽�߁A�����I�ȕ��y���S�������߂Ȃ���^�g���b�N�ƍl������B

�ɂ��A���R�X�g�̑���������ɐ��������Ƃ��Ă��A�^����Ђ̓s���ō����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ���

���A���̃R�X�g���������傪�x�����ɉ����Ȃ����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ɨ\�������B���̂��߁A�����\��^�n�C�u��

�b�h�g���b�N�ɂ��ݕ��A���ɂ��R�X�g�������́A�^����Ђ����S���邱�ƂɂȂ��\�z�����B���������āA�^��

��Ђ������\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�������ꍇ�ɂ́A�o�c�����̌����ɂȂ邱�Ƃ́A�N�ł��e�Ղɗ\�z����

�邱�Ƃł���B���̂��߁A���ɍ����\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j���J���ł����Ƃ��Ă��A�ύڗʂ̌�����

���������\��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�́A�ʏ�̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j�ɔ�ׂĉݕ��A���̃R�X�g��

�̌��ׂ����݂��邽�߁A�����I�ȕ��y���S�������߂Ȃ���^�g���b�N�ƍl������B

�@���̂悤�ɁA�g���b�N�^���Ǝ҂��A�����A���ɒʏ�̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j�����ݕ��ύڗʂ̌��ʂ��m����

�]�V�Ȃ�������^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�������ꍇ�ɂ́A�K�R�I�ɉݕ��A���̃R�X�g������������

�߁A�^����Ђ̌o�c�Ɉ��e�����y�ڂ����Ƃ͖����ł���B���̂��߁A�w�ǂ̃g���b�N�^���Ǝ҂́A�ύڗʂ̗���

�^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�����ۂ̉ݕ��A���Ɏg�p���邱�Ƃ������ƍl������B

�]�V�Ȃ�������^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�������ꍇ�ɂ́A�K�R�I�ɉݕ��A���̃R�X�g������������

�߁A�^����Ђ̌o�c�Ɉ��e�����y�ڂ����Ƃ͖����ł���B���̂��߁A�w�ǂ̃g���b�N�^���Ǝ҂́A�ύڗʂ̗���

�^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�����ۂ̉ݕ��A���Ɏg�p���邱�Ƃ������ƍl������B

�@�Ƃ���ŁA���{�̒�Y�f�ƒE�Ζ��ɖ����ȋZ�p�����������ʈ��S���������̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA

�i�Ɓj��ʈ��S���������@�������̈�̌㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏������A�������̑�^�n�C�u���b�h�g

���b�N�iGVW25�g���j�̌����J�������{���Ă���悤���B�������A��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�̊J��������

�����Ƃ��Ă��A�ύڗʂ̌����̌��ׂ����߂ɁA�g���b�N�^���Ǝ҂����ۂ̉ݕ��A���Ɏg�p���Ȃ����̂ƍl�����

��B���̂��߁A�i�Ɓj��ʈ��S���������@�������̈�̌㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����̑_���Ƃ��鍂��

����^�n�C�u���b�h�g���b�N�̕��y�ɂ���Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎�����}��Ƃ���ڕW�́A�������邱�Ƃ�

�s�\�Ǝv����̂��B���������āA�i�Ɓj��ʈ��S���������ɂ����鍂�����n�C�u���b�h�g���b�N�̌����́A������

����̖��ʎg���̂悤�Ɏv����̂ł���

�i�Ɓj��ʈ��S���������@�������̈�̌㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏������A�������̑�^�n�C�u���b�h�g

���b�N�iGVW25�g���j�̌����J�������{���Ă���悤���B�������A��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�̊J��������

�����Ƃ��Ă��A�ύڗʂ̌����̌��ׂ����߂ɁA�g���b�N�^���Ǝ҂����ۂ̉ݕ��A���Ɏg�p���Ȃ����̂ƍl�����

��B���̂��߁A�i�Ɓj��ʈ��S���������@�������̈�̌㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����̑_���Ƃ��鍂��

����^�n�C�u���b�h�g���b�N�̕��y�ɂ���Y�f�Љ�i����CO2�Љ�j�̎�����}��Ƃ���ڕW�́A�������邱�Ƃ�

�s�\�Ǝv����̂��B���������āA�i�Ɓj��ʈ��S���������ɂ����鍂�����n�C�u���b�h�g���b�N�̌����́A������

����̖��ʎg���̂悤�Ɏv����̂ł���

�@����Ƃ��A�i�Ɓj��ʈ��S���������@�������̈�̌㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A�n�C�u���b�h����

���ԗ��{�̂̏d�ʑ������F���ł���A�ʏ�̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j�Ɠ����̐ύڗʂ̑�^�n�C�u���b�h�g���b

�N�iGVW25�g���j�����ۂɊJ���ł���Ƃ̋Z�p�ҁE�����҂炵����ʔ�펯�Ȏv�l��H�̐l�B�ł��낤���B���̂悤

�Ȃ��Ƃ����Ɏ����ł���A�i�Ɓj��ʈ��S���������@�������̈�̌㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A

�Z�p�ҁE�����҂Ƃ��Ă͎��i�̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

���ԗ��{�̂̏d�ʑ������F���ł���A�ʏ�̑�^�g���b�N�iGVW25�g���j�Ɠ����̐ύڗʂ̑�^�n�C�u���b�h�g���b

�N�iGVW25�g���j�����ۂɊJ���ł���Ƃ̋Z�p�ҁE�����҂炵����ʔ�펯�Ȏv�l��H�̐l�B�ł��낤���B���̂悤

�Ȃ��Ƃ����Ɏ����ł���A�i�Ɓj��ʈ��S���������@�������̈�̌㓡�@�Y�ꎁ�Ƃ��̃O���[�v�̏����́A

�Z�p�ҁE�����҂Ƃ��Ă͎��i�̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�X�D�C���x�~�͏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R��팸�ɗL���ȋZ�p

�@�O�q�̂悤�ɁA�n�C�u���b�h��p�Ԃɂ��ẮA�v���E�X��10�E15���[�h�R��l�� 38 km/���b�g���ł���̂ɑ��A

�v���E�X�Ɠ��N���X�̒ʏ�̏�p�Ԃ�10�E15���[�h�R��l�� 17�`18 km/���b�g���ł���B���̂悤�ɁA�v���E�X�́A

���N���X�̒ʏ�̏�p�Ԃ�2�{�ȏ�i��100���ȏ�j��10�E15���[�h�R��l�������ł��Ă���̂ł���B���̂�

�߁A�v���E�X�̐l�C�͋ɂ߂č����A���E���Ŕ̔��䐔��L���Ă���B

�v���E�X�Ɠ��N���X�̒ʏ�̏�p�Ԃ�10�E15���[�h�R��l�� 17�`18 km/���b�g���ł���B���̂悤�ɁA�v���E�X�́A

���N���X�̒ʏ�̏�p�Ԃ�2�{�ȏ�i��100���ȏ�j��10�E15���[�h�R��l�������ł��Ă���̂ł���B���̂�

�߁A�v���E�X�̐l�C�͋ɂ߂č����A���E���Ŕ̔��䐔��L���Ă���B

�@����ɑ��A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ɂ��ẮA�\�P�Ɏ������O�H�ӂ����̐ύڗʂQ�g�������^�g���b�N�E�L�����^

�[�̗�ł̓n�C�u���b�h�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��� 12.80�@km/���b�g���ł���A�ʏ�̃L�����^�[�̏d�ʎԃ��[�h

�R��� 11.00�@km/���b�g�����B���̂悤�ɁA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�́A���N���X�̒ʏ�̏��^�g���b�N�����P

�U�����x�̔R������P�ł��Ă��Ȃ��̂ł���B

�[�̗�ł̓n�C�u���b�h�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��� 12.80�@km/���b�g���ł���A�ʏ�̃L�����^�[�̏d�ʎԃ��[�h

�R��� 11.00�@km/���b�g�����B���̂悤�ɁA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�́A���N���X�̒ʏ�̏��^�g���b�N�����P

�U�����x�̔R������P�ł��Ă��Ȃ��̂ł���B

�@�������A�O�H�ӂ��������^�n�C�u���b�h�g���b�N�i�L�����^�[�j�́A�ʏ�̏��^�g���b�N�i�L�����^�[�j�����d��

�ԃ��[�h�R��͂�1�U���̔R����팸�ł��Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A�ԗ����i���ʏ�̏��^�g���b�N��

����P�O�O���~���x���������B�����āA�n�C�u���b�h�L�����^�[�̎ԗ����d�ʂ͒ʏ�̃L�����^�[������U�O�O ����

���̏d�ʑ����ƂȂ��Ă���̂ł���B���̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̃L�����^�[�ɂ��āA�O�H�ӂ����́u���^�g���b

�N�ō����ō��̔R��\�������v�Ɛ������A�u�R��\������w���߂܂����B�����ɂ��ꂼ���CO2�r�o�ʂ���

���Ɍ��炵�A���������̔R��\�Ɗ����\�����킹�������w�n�C�u���b�h�g���b�N�x�Ƃ��čX�Ȃ�i���𐋂��܂�

���B�v�Ɛ�`���Ă���̂ł���B���͂Ƃ�����A�P�U�����̒��x�̋͂��ȔR�����ɂ�������炸�A�P�O�O���~��

�����ȏ��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̃L�����^�[�́A�R�X�g�p�[�t�H�[�}���X���啝�ɗ���Ă��鏬�^�g���b�N�ł�

�邱�Ƃ����͊ԈႢ�Ȃ����낤�B

�ԃ��[�h�R��͂�1�U���̔R����팸�ł��Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A�ԗ����i���ʏ�̏��^�g���b�N��

����P�O�O���~���x���������B�����āA�n�C�u���b�h�L�����^�[�̎ԗ����d�ʂ͒ʏ�̃L�����^�[������U�O�O ����

���̏d�ʑ����ƂȂ��Ă���̂ł���B���̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̃L�����^�[�ɂ��āA�O�H�ӂ����́u���^�g���b

�N�ō����ō��̔R��\�������v�Ɛ������A�u�R��\������w���߂܂����B�����ɂ��ꂼ���CO2�r�o�ʂ���

���Ɍ��炵�A���������̔R��\�Ɗ����\�����킹�������w�n�C�u���b�h�g���b�N�x�Ƃ��čX�Ȃ�i���𐋂��܂�

���B�v�Ɛ�`���Ă���̂ł���B���͂Ƃ�����A�P�U�����̒��x�̋͂��ȔR�����ɂ�������炸�A�P�O�O���~��

�����ȏ��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̃L�����^�[�́A�R�X�g�p�[�t�H�[�}���X���啝�ɗ���Ă��鏬�^�g���b�N�ł�

�邱�Ƃ����͊ԈႢ�Ȃ����낤�B

�@���������āA���^�g���b�N�̃��[�U�́A����̔R��\�̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�i�L�����^�[�j���w������ӗ~��

�N���Ă��Ȃ��͓̂��R�̂��Ƃƍl������B���̃g���b�N���[�J�̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R��\�Ǝԗ����i��

�O�H�ӂ����̃n�C�u���b�h�E�L�����^�[�̏ꍇ�Ǝ����悤�Ȃ��ɂł���B���̂��߁A�����ł̏��^�g���b�N�̔̔��ɐ�

�߂鏬�^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔̔��V�F�A�́A�P�����x�ɗ��܂��Ă���悤���B���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R��P

�U�����x��������ł��Ă��Ȃ�����ł́A����A�g���b�N���[�J�����^�n�C�u���b�h�g���b�N���u��R��v�ł���Ɛ���

�ɐ�`�����Ƃ��Ă��A����Ƃ��A�P�O�O���~�������ȏ��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔̔��{�����������邱�Ƃ́A�ɂ߂č�

��Ȃ��Ƃł͂Ȃ����Ɨ\�z�����B

�N���Ă��Ȃ��͓̂��R�̂��Ƃƍl������B���̃g���b�N���[�J�̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R��\�Ǝԗ����i��

�O�H�ӂ����̃n�C�u���b�h�E�L�����^�[�̏ꍇ�Ǝ����悤�Ȃ��ɂł���B���̂��߁A�����ł̏��^�g���b�N�̔̔��ɐ�

�߂鏬�^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔̔��V�F�A�́A�P�����x�ɗ��܂��Ă���悤���B���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R��P

�U�����x��������ł��Ă��Ȃ�����ł́A����A�g���b�N���[�J�����^�n�C�u���b�h�g���b�N���u��R��v�ł���Ɛ���

�ɐ�`�����Ƃ��Ă��A����Ƃ��A�P�O�O���~�������ȏ��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔̔��{�����������邱�Ƃ́A�ɂ߂č�

��Ȃ��Ƃł͂Ȃ����Ɨ\�z�����B

�@�ȏ�̂悤�ɁA���݁A�n�C�u���b�h��p�Ԃ̏ꍇ�ɂ͒ʏ�̏�p�Ԃ̔R��̂Q�{�܂ŔR�����i�P�O�O���̔R��

����j�ł��Ă��邪�A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̏ꍇ�ɂ͒ʏ�̏��^�g���b�N�̂P�U�����̒��x�̔R����サ������

��Ă��Ȃ��̂ł���B���������āA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R������シ�邽�߂ɂ́A�V���ȃA�C�f�A�E�Z�p�̓�

�����K�v�Ȃ��Ƃ͖��炩���B���̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R��̌���̂��߂ɁA�M�҂���Ă�����@�́A���^�n

�C�u���b�h�g���b�N�̃G���W�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�𓋍ڂ��邱�Ƃ��B

����j�ł��Ă��邪�A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̏ꍇ�ɂ͒ʏ�̏��^�g���b�N�̂P�U�����̒��x�̔R����サ������

��Ă��Ȃ��̂ł���B���������āA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R������シ�邽�߂ɂ́A�V���ȃA�C�f�A�E�Z�p�̓�

�����K�v�Ȃ��Ƃ͖��炩���B���̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R��̌���̂��߂ɁA�M�҂���Ă�����@�́A���^�n

�C�u���b�h�g���b�N�̃G���W�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�𓋍ڂ��邱�Ƃ��B

�@���ɁA�z���_�̃n�C�u���b�h��p�ԁu�C���T�C�g�v�́A�C���x�~�G���W�����̗p���ĔR��팸��}���Ă���A�u�y�ʁv��

�u��R�X�g�v�̃n�C�u���b�h��p�ԂƂ��Đ��N�O����s�̂���Ă���B�C���x�~�G���W�����̗p�����z���_�̃n�C�u���b

�h��p�ԁu�C���T�C�g�v�ƁA�]���̃G���W�����̗p�����g���^�̃n�C�u���b�h��p�ԁu�v���E�X�v�̎d�l�̔�r��\�X�Ɏ�

�����B

�u��R�X�g�v�̃n�C�u���b�h��p�ԂƂ��Đ��N�O����s�̂���Ă���B�C���x�~�G���W�����̗p�����z���_�̃n�C�u���b

�h��p�ԁu�C���T�C�g�v�ƁA�]���̃G���W�����̗p�����g���^�̃n�C�u���b�h��p�ԁu�v���E�X�v�̎d�l�̔�r��\�X�Ɏ�

�����B

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

�@���̕\�W������ƁA�g���^�̃n�C�u���b�h��p�ԁu�v���E�X�v�́A�z���_�̃n�C�u���b�h��p�ԁu�C���T�C�g�v�ɔ�r����6

�{�̃��[�^�[�ō��o�́i�v���E�X�F82kW�A�C���T�C�g14kW�j�A4�{�̃j�b�P�����f�o�b�e���[�i�v���E�X28�A�C���T�C�g

7�j�����ڂ���Ă���B���̂��Ƃ�����A�g���^�́u�v���E�X�v�́A�z���_�́u�C���T�C�g�v�ɔ�ׁA�ԗ��d�ʂ̏d������

�ȃn�C�u���b�h�V�X�e���ł��邱�Ƃ����炩���B���̂悤�ȑ�e�ʂ̃o�b�e���[�ƍ��o�̓��[�^�[�𓋍ڂ������Ƃɂ�

��A�g���^�́u�v���E�X�v�́A�z���_�́u�C���T�C�g�v�ɔ�r���ēs�s�����s�ɑ�������R��ł���10�E15���[�h�R��(km/

L) ��27���D��AJC08���[�h�R��(km/L)��25�������������[�h�R����������Ă���悤���B�������A���̔R��́A����

�܂ł��G���W���������g�������[�h�R��ł���A���ۂ̑��s�R��ƈقȂ邱�Ƃ��̂ɖ����Ă����ׂ����낤�B

�{�̃��[�^�[�ō��o�́i�v���E�X�F82kW�A�C���T�C�g14kW�j�A4�{�̃j�b�P�����f�o�b�e���[�i�v���E�X28�A�C���T�C�g

7�j�����ڂ���Ă���B���̂��Ƃ�����A�g���^�́u�v���E�X�v�́A�z���_�́u�C���T�C�g�v�ɔ�ׁA�ԗ��d�ʂ̏d������

�ȃn�C�u���b�h�V�X�e���ł��邱�Ƃ����炩���B���̂悤�ȑ�e�ʂ̃o�b�e���[�ƍ��o�̓��[�^�[�𓋍ڂ������Ƃɂ�

��A�g���^�́u�v���E�X�v�́A�z���_�́u�C���T�C�g�v�ɔ�r���ēs�s�����s�ɑ�������R��ł���10�E15���[�h�R��(km/

L) ��27���D��AJC08���[�h�R��(km/L)��25�������������[�h�R����������Ă���悤���B�������A���̔R��́A����

�܂ł��G���W���������g�������[�h�R��ł���A���ۂ̑��s�R��ƈقȂ邱�Ƃ��̂ɖ����Ă����ׂ����낤�B

�@���̂悤�ɁA��o�͂̃��[�^�Ƒ�e�ʂ̃o�b�e���[�𓋍ڂ��������Ŏԏd�̏d���n�C�u���b�h�V�X�e���̃g���^�̃n

�C�u���b�h��p�ԁu�v���E�X�v�́A�z���_�́u�C���T�C�g�v�ɔ�ׂēs�s�����s�̏ꍇ�̔R��傫�����P�ł��Ă����

�ł���B����A�z���_�̃n�C�u���b�h�u�C���T�C�g�v�́A�C���x�~�G���W�����̗p���Ă��邽�߁A�g���^�̃n�C�u���b�h��

�p�ԁu�v���E�X�v�ƈقȂ�A�C���x�~�G���W���ɂ�鍂�����H�̑��s�̏ꍇ�̒�R����\�ł���B���̂��߁A�z

���_�̃n�C�u���b�h�u�C���T�C�g�v�̍������H���s�̔R��́A�g���^�́u�v���E�X�v�ɔ�ׁA��R��ƂȂ�\��������

�ƍl������B���̂悤�ɁA�g���^�̃n�C�u���b�h��p�ԁu�v���E�X�v�ł̓��[�h�R��v���Ɠ��l�̓s�s�����s�ł͒�R

��ɗD�ꂢ�Ă��邪�A�C���x�~�G���W���̃z���_�̃n�C�u���b�h��p�ԁu�C���T�C�g�v�́A�������H�̑��s�ł͒�

�R��ő��s�ł���̂ł���B���������āA�s�s�����s�̑������[�U�ɂ̓v���E�X���D�܂����A�������H�̑��s����

�����[�U�́u�C���T�C�g�v���D�܂����̂ł͂Ȃ����ƍl������B

�C�u���b�h��p�ԁu�v���E�X�v�́A�z���_�́u�C���T�C�g�v�ɔ�ׂēs�s�����s�̏ꍇ�̔R��傫�����P�ł��Ă����

�ł���B����A�z���_�̃n�C�u���b�h�u�C���T�C�g�v�́A�C���x�~�G���W�����̗p���Ă��邽�߁A�g���^�̃n�C�u���b�h��

�p�ԁu�v���E�X�v�ƈقȂ�A�C���x�~�G���W���ɂ�鍂�����H�̑��s�̏ꍇ�̒�R����\�ł���B���̂��߁A�z

���_�̃n�C�u���b�h�u�C���T�C�g�v�̍������H���s�̔R��́A�g���^�́u�v���E�X�v�ɔ�ׁA��R��ƂȂ�\��������

�ƍl������B���̂悤�ɁA�g���^�̃n�C�u���b�h��p�ԁu�v���E�X�v�ł̓��[�h�R��v���Ɠ��l�̓s�s�����s�ł͒�R

��ɗD�ꂢ�Ă��邪�A�C���x�~�G���W���̃z���_�̃n�C�u���b�h��p�ԁu�C���T�C�g�v�́A�������H�̑��s�ł͒�

�R��ő��s�ł���̂ł���B���������āA�s�s�����s�̑������[�U�ɂ̓v���E�X���D�܂����A�������H�̑��s����

�����[�U�́u�C���T�C�g�v���D�܂����̂ł͂Ȃ����ƍl������B

�@���݂ɁA�C���^�[�l�b�g�̌f���ɁA�v���E�X�ƃC���T�C�g�ɂ�������ۂ̑��s�R��ɂ��āA�ȉ����\�P�O�Ɏ���

���悤���������݂��������B

���悤���������݂��������B

| 33 �F���h�͐炵�Ă���܂��āF2011/10/18(��) 13:00:52.64 ID:e3NvNbAg

�v���E�X���� �s�X�n17.86km/���b�g���A����16.16 km/���b�g�� ������A�i�C���T�C�g�Ɓj����Ȃ��ʁH �����ł̓C���T�C�g�̕����f�R�ǂ��݂��������ǁB |

�@�ܘ_�A�z���_�̒�R�X�g�Ōy�ʋ��̃n�C�u���b�h�u�C���T�C�g�v�̋C���x�~�V�X�e���́A�]���̕��ʂ̏�p�Ԃɔ��

��A�s�s�����s�ƍ������H���s�̂�����ɂ����Ă��A���s�R��̑啝�Ȍ��オ��������Ă��邱�Ƃɂ͋^����

�]�n�͖����B�����ŁA�ԗ��d�ʂ̑����ɔ����ݕ��ύڗʂ̌�������������g���b�N�ɂ����ẮA���̃z���_�̃n�C

�u���b�h��p�ԂƓ��l�̌y�ʋ��̃n�C�u���b�h�V�X�e���́A�g���b�N�p�Ƃ��Ă͍œK�ł���ƍl������B���������āA

�n�C�u���b�h�g���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A���s�̃n�C�u���b�h�g

���b�N�ɑ��Ă̑啝�Ȏԗ��d�ʂ̌y�����\�ł���A���̎ԗ��d�ʂ̌y���ɂ���Đύڗʂ̑����������ł���

��ɁA�ԗ��R�X�g ���傫���팸�����邱�Ƃ��\���B

��A�s�s�����s�ƍ������H���s�̂�����ɂ����Ă��A���s�R��̑啝�Ȍ��オ��������Ă��邱�Ƃɂ͋^����

�]�n�͖����B�����ŁA�ԗ��d�ʂ̑����ɔ����ݕ��ύڗʂ̌�������������g���b�N�ɂ����ẮA���̃z���_�̃n�C

�u���b�h��p�ԂƓ��l�̌y�ʋ��̃n�C�u���b�h�V�X�e���́A�g���b�N�p�Ƃ��Ă͍œK�ł���ƍl������B���������āA

�n�C�u���b�h�g���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���̗p�����ꍇ�ɂ́A���s�̃n�C�u���b�h�g

���b�N�ɑ��Ă̑啝�Ȏԗ��d�ʂ̌y�����\�ł���A���̎ԗ��d�ʂ̌y���ɂ���Đύڗʂ̑����������ł���

��ɁA�ԗ��R�X�g ���傫���팸�����邱�Ƃ��\���B

�@���̂��߁A�ʏ�̏��^�g���b�N�ɔ�ׂčő�ł��P�U�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌���ɉ߂��Ȃ����݂�

���^�n�C�u���b�h�g���b�N�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��V���ɒlj����ăG���W���R

��̉��P��}�邱�Ƃɂ���A�T�`�P�O���̔R��������悹���邱�Ƃ��\�ƂȂ��B���������āA���^�n�C�u��

�b�h�g���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p�����ꍇ���́A�ʏ�̏��^�g���b�N�ɔ�ׂ�

�u�Q�O���`�Q�T���v�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�ł���̂��B���̂悤���C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�̋Z�p�́A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R�����ɋɂ߂ėL���ł���ɂ�������炸�A�g���b�N���[�J�����̋C

���x�~�̋Z�p�����^�n�C�u���b�h�g���b�N���̗p����ӌ��������Ă��Ȃ��̂́A�@���Ȃ闝�R������̂ł��낤���B

�M�҂ɂ́A����������Ƃł����B�Ȃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ�����R��팸�Ɋւ���@�\�E

���ʂ̏ڍׂɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��Ⴕ�����C���x�~�́A�R��팸�ƔA�f

SCR��NO���팸���̌���ɗL�����I�̃y�[�W���䗗�������������B

���^�n�C�u���b�h�g���b�N�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��V���ɒlj����ăG���W���R

��̉��P��}�邱�Ƃɂ���A�T�`�P�O���̔R��������悹���邱�Ƃ��\�ƂȂ��B���������āA���^�n�C�u��

�b�h�g���b�N���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p�����ꍇ���́A�ʏ�̏��^�g���b�N�ɔ�ׂ�

�u�Q�O���`�Q�T���v�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�ł���̂��B���̂悤���C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�̋Z�p�́A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R�����ɋɂ߂ėL���ł���ɂ�������炸�A�g���b�N���[�J�����̋C

���x�~�̋Z�p�����^�n�C�u���b�h�g���b�N���̗p����ӌ��������Ă��Ȃ��̂́A�@���Ȃ闝�R������̂ł��낤���B

�M�҂ɂ́A����������Ƃł����B�Ȃ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ�����R��팸�Ɋւ���@�\�E

���ʂ̏ڍׂɂ��ẮA�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R��Ⴕ�����C���x�~�́A�R��팸�ƔA�f

SCR��NO���팸���̌���ɗL�����I�̃y�[�W���䗗�������������B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�킪���ɂ�����ŋ߂̃n�C�u���b�h��p�Ԃ����y�����������Ƃ���A���Ԃł̓n�C�u���b�h�g���b�N

�ɂ��R���������҂���ӌ��E�咣�������Ȃ����悤���B�������A���^�n�C�u���b�h �g���b�N�̓n�C�u���b�h��p�Ԃ�

�悤�ȔR����P������ł���B�����āA���s�̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����������シ�邽�߂̗B��̕��@

�́A�{�y�[�W�ŏڏq�����悤�ɁA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̕M�҂���Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�̋Z�p���̗p���邱�Ƃ��B

�ɂ��R���������҂���ӌ��E�咣�������Ȃ����悤���B�������A���^�n�C�u���b�h �g���b�N�̓n�C�u���b�h��p�Ԃ�

�悤�ȔR����P������ł���B�����āA���s�̏��^�n�C�u���b�h�g���b�N�̔R����������シ�邽�߂̗B��̕��@

�́A�{�y�[�W�ŏڏq�����悤�ɁA���^�n�C�u���b�h�g���b�N�̕M�҂���Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�̋Z�p���̗p���邱�Ƃ��B

�@�Ƃ��낪�A���^�n�C�u���b�h�g���b�N�ƈقȂ�A��^�f�B�[�[���g���b�N�n�C�u���b�h��������^�g���b�N�iGVW25�g���j��

������ݕ��A���̏ꍇ�ɂ́A�P�ʉݕ��A���d�ʓ���̔R������ʂ�������d��Ȗ��������N�����Ă��܂�

���ׂ�����B���̍ő�̌����́A�n�C�u���b�h���̋쓮���[�^���e�ʂ̃o�b�e���[���ڂɂ��ԗ��d�ʂ̑�����

�t������ݕ��ύڗʂ̌�����]�V�Ȃ�����邽�߂��B���̂悤�ɁA�ݕ��ύڗʂ̌�����]�V�Ȃ�����đ�^�n�C�u

���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�ł̉ݕ��A���́A�ʏ�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�iGVW25�g���j�̉ݕ��A���̏ꍇ�ɔ��

�ăR�X�g���ƂȂ�B���̂��߁A�ݕ��ύڗʂ̏��Ȃ���^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�́A��^�g���b�N�̖{����

�@�\�ł���ݕ��A���̔\�͂����ቺ���Ă��܂����ƂɂȂ�B���������āA��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j

�́A�����I�ȕ��y�������߂Ȃ����Ƃ����炩�ł���B���̂悤�ɁA�킪���ɂ����āA�����Ƃ���^�n�C�u���b�h�g���b

�N�iGVW25�g���j�̕��y���ɂ߂č���ł���Ɛ��@����錴���ɂ��ẮA���{�̒�Y�f�ƒE�Ζ��ɖ����ȋZ�p��

���������ʈ��S���������̃y�[�W�i���ɕ\�Q�ɏڏq�j�ɂ��L�ڂ��Ă���̂ŁA�䗗����������K���ł���B

������ݕ��A���̏ꍇ�ɂ́A�P�ʉݕ��A���d�ʓ���̔R������ʂ�������d��Ȗ��������N�����Ă��܂�

���ׂ�����B���̍ő�̌����́A�n�C�u���b�h���̋쓮���[�^���e�ʂ̃o�b�e���[���ڂɂ��ԗ��d�ʂ̑�����

�t������ݕ��ύڗʂ̌�����]�V�Ȃ�����邽�߂��B���̂悤�ɁA�ݕ��ύڗʂ̌�����]�V�Ȃ�����đ�^�n�C�u

���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�ł̉ݕ��A���́A�ʏ�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�iGVW25�g���j�̉ݕ��A���̏ꍇ�ɔ��

�ăR�X�g���ƂȂ�B���̂��߁A�ݕ��ύڗʂ̏��Ȃ���^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j�́A��^�g���b�N�̖{����

�@�\�ł���ݕ��A���̔\�͂����ቺ���Ă��܂����ƂɂȂ�B���������āA��^�n�C�u���b�h�g���b�N�iGVW25�g���j

�́A�����I�ȕ��y�������߂Ȃ����Ƃ����炩�ł���B���̂悤�ɁA�킪���ɂ����āA�����Ƃ���^�n�C�u���b�h�g���b

�N�iGVW25�g���j�̕��y���ɂ߂č���ł���Ɛ��@����錴���ɂ��ẮA���{�̒�Y�f�ƒE�Ζ��ɖ����ȋZ�p��

���������ʈ��S���������̃y�[�W�i���ɕ\�Q�ɏڏq�j�ɂ��L�ڂ��Ă���̂ŁA�䗗����������K���ł���B

�@��L�{�����Ō�蓙���������܂�����A���[�����ɂĂ��w�E�������܂��B�܂��A�^��_�A������A�䊴�z���A�ǂ�

�悤�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B

�悤�Ȏ����ł����\�ł��B�Ջ��l���ĂɃ��[���������肢��������A�o����͈͂őΉ������Ă��������܂��B

|