�Ջ��l�̃A�C�f�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�

����I

�ŏI�X�V���F2019�N7��31���@

|

�@�u���v�Вc�@�l�E�����ԋZ�p��v��2018�N4��1���ɔ��s�����Z�p���u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�ɂ́A����c

��w�̑吹�O���_�������u�����ԃG���W���V�X�e���̍��������̉\���Ɠ��B�_�v�Ƒ肵���_���\���Ă���B

���Y�_���ł́A����A�X�Ȃ�r�C�ƔR����P������ł���\�ȋZ�p�Ƃ��ė��ꂽ�����ԗp�f�B�[�[���G��

�W���Z�p�̒��ɂ́A�u�C���x�~�v�̋Z�p�ɂ��Ă̋L�ڂ���������Ȃ��B���̂��Ƃ��画�f����ƁA�u�C���x�~�v����

���ԗp�f�B�[�[���G���W���̔r�C�ƔR����P�̋@�\���啝�ɗ��ƋZ�p�ł���ƁA�吹�O���_������

�m�M���Ă���w�҂̂悤�ł���B

��w�̑吹�O���_�������u�����ԃG���W���V�X�e���̍��������̉\���Ɠ��B�_�v�Ƒ肵���_���\���Ă���B

���Y�_���ł́A����A�X�Ȃ�r�C�ƔR����P������ł���\�ȋZ�p�Ƃ��ė��ꂽ�����ԗp�f�B�[�[���G��

�W���Z�p�̒��ɂ́A�u�C���x�~�v�̋Z�p�ɂ��Ă̋L�ڂ���������Ȃ��B���̂��Ƃ��画�f����ƁA�u�C���x�~�v����

���ԗp�f�B�[�[���G���W���̔r�C�ƔR����P�̋@�\���啝�ɗ��ƋZ�p�ł���ƁA�吹�O���_������

�m�M���Ă���w�҂̂悤�ł���B

�@

�@�������A�u�C���x�~�v�������ԗp�f�B�[�[���G���W���ł̔r�C�ƔR����P�̋@�\�E���\�ɗ��Z�p�Ƃ̌�

���̑吹�O���_�����̎咣�́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂́A���S�Ȍ��ƍl���Ă���B���������āA�u�C���x

�~�v�̋Z�p�������ԗp�f�B�[�[���G���W���̔r�C�ƔR����P�̐i�����\�Ƃ��ė��ꂽ�Z�p��₩�犮�S��

�r�������吹�����̌����_���� �u�����ԋZ�p�@ Vol.72�ANo.4�A2018.�v�i����4���`�T�������x�̔��s�����j�ɓ��X�ƌf

�ڂ���Ă��邱�Ƃ́A������Z�p����Ԉ�ʂɍL���g�U����Ă���Ɣ��f���Ă���̂��A�|���R�c���Z�p���̕M��

�̌����ł���B���̂��߁A�����ԋZ�p��u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�ɑ吹�O���_�����̘_�����f�ڂ���

���Ƃ́A���{�̎����ԋZ�p�̔��W��j�Q����v���ɂ����蓾��R�X�������ƍl���Ă���B

���̑吹�O���_�����̎咣�́A�|���R�c���Z�p���̕M�҂́A���S�Ȍ��ƍl���Ă���B���������āA�u�C���x

�~�v�̋Z�p�������ԗp�f�B�[�[���G���W���̔r�C�ƔR����P�̐i�����\�Ƃ��ė��ꂽ�Z�p��₩�犮�S��

�r�������吹�����̌����_���� �u�����ԋZ�p�@ Vol.72�ANo.4�A2018.�v�i����4���`�T�������x�̔��s�����j�ɓ��X�ƌf

�ڂ���Ă��邱�Ƃ́A������Z�p����Ԉ�ʂɍL���g�U����Ă���Ɣ��f���Ă���̂��A�|���R�c���Z�p���̕M��

�̌����ł���B���̂��߁A�����ԋZ�p��u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�ɑ吹�O���_�����̘_�����f�ڂ���

���Ƃ́A���{�̎����ԋZ�p�̔��W��j�Q����v���ɂ����蓾��R�X�������ƍl���Ă���B

�@�����ŁA�|���R�c���Z�p���̕M�҂́A�G�z�Ȃ�����A�u�C���x�~�v�̋Z�p�ɂ͎����ԗp�f�B�[�[���G���W���̔r�C��

���ƔR����P�̋@�\�������Ƃ���吹�����̎咣���u���S�Ɍ��v�Ɣ��f����鍪���E���R�ɂ��āA�ȉ��̒ʂ�܂�

�߁A�z�[���y�[�W��Ɍ��J���邱�Ƃɂ����B���݂ɁA�吹�O�����͖ܘ_�̂��ƁA�w�����܂ޑ���c��w�̊W�҂�

�����̒��ŁA�{�y�[�W�ɋL�ڂ������e�Ɂu���v������Ƃ̈ӌ��J���̈ӎv��L������́A�@����Ƃ��A���̎|���Ջ�

�l�̃v���t�B�[���ɋL�ڂ����|���R�c���Z�p���̕M�҂̃��[���A�h���X����E���[���𑗐M���Ă������������B����

���A�A�{�y�[�W�ɋL�ڂ������e�Ɍ��̂��邱�Ƃ����������ꍇ�ɂ́A�����A�{�y�[�W�̒����A�Ⴕ���̓y�[�W�폜��

�̓K�ȏ��u���u���鏊���ł���B

���ƔR����P�̋@�\�������Ƃ���吹�����̎咣���u���S�Ɍ��v�Ɣ��f����鍪���E���R�ɂ��āA�ȉ��̒ʂ�܂�

�߁A�z�[���y�[�W��Ɍ��J���邱�Ƃɂ����B���݂ɁA�吹�O�����͖ܘ_�̂��ƁA�w�����܂ޑ���c��w�̊W�҂�

�����̒��ŁA�{�y�[�W�ɋL�ڂ������e�Ɂu���v������Ƃ̈ӌ��J���̈ӎv��L������́A�@����Ƃ��A���̎|���Ջ�

�l�̃v���t�B�[���ɋL�ڂ����|���R�c���Z�p���̕M�҂̃��[���A�h���X����E���[���𑗐M���Ă������������B����

���A�A�{�y�[�W�ɋL�ڂ������e�Ɍ��̂��邱�Ƃ����������ꍇ�ɂ́A�����A�{�y�[�W�̒����A�Ⴕ���̓y�[�W�폜��

�̓K�ȏ��u���u���鏊���ł���B

�P�D��^�f�B�[�[���g���b�N�̔r�C�ƔR����P�́A�G���W���������ׂ̐��\���P���K�{

�P�|�P�D�������H�̑��s���ɂ������^�f�B�[�[���g���b�N�̃G���W�����וp�x

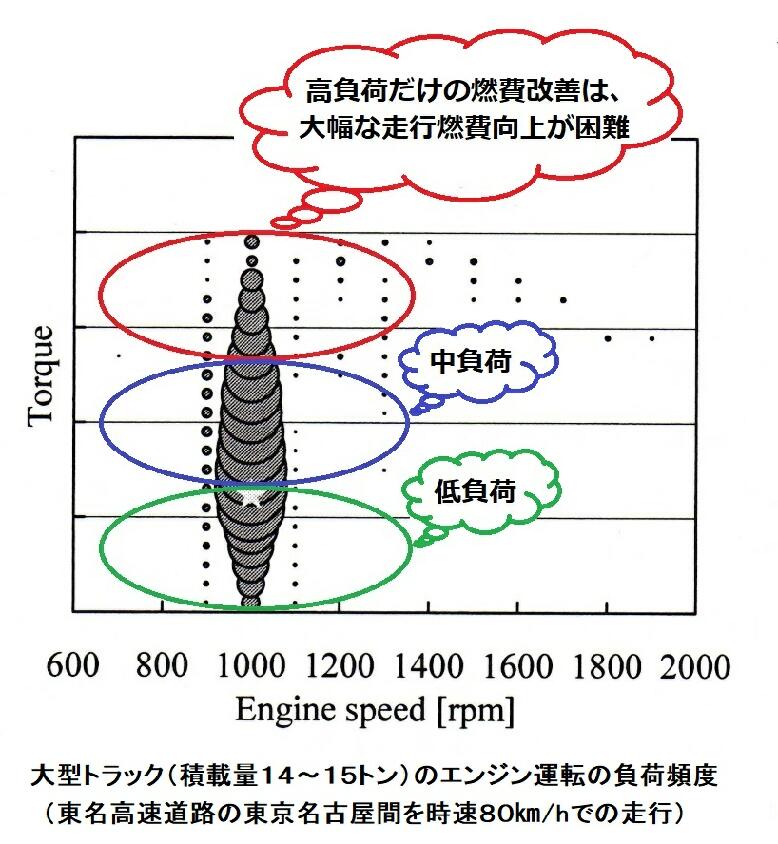

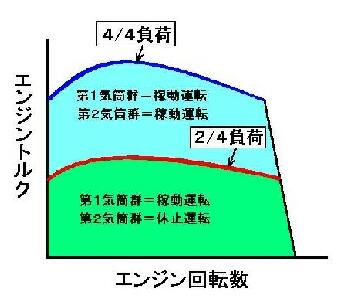

�@��^�f�B�[�[���g���b�N�����{���������H�𑖍s����ꍇ�A���s���̃G���W���^�]�̃G���W�����וp�x�́A�ȉ���

�}�P-�P�Ɏ������ʂ�A�G���W���̒��E�ᕉ�ׂł̉^�]���ɂ߂č����̂�����ł���B���������āA�G���W���̑S���^

�]��Ԃ̃f�B�[�[���G���W���̐��\����i���R����P�Ɣr�C�j��}�����Ƃ��Ă��A���{���������H�𑖍s�����^

�f�B�[�[���g���b�N�̔R����P�Ɣr�C�i��NO���팸���j��傫�����シ�邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ͖��炩�ł���B

�}�P-�P�Ɏ������ʂ�A�G���W���̒��E�ᕉ�ׂł̉^�]���ɂ߂č����̂�����ł���B���������āA�G���W���̑S���^

�]��Ԃ̃f�B�[�[���G���W���̐��\����i���R����P�Ɣr�C�j��}�����Ƃ��Ă��A���{���������H�𑖍s�����^

�f�B�[�[���g���b�N�̔R����P�Ɣr�C�i��NO���팸���j��傫�����シ�邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ͖��炩�ł���B

�@�܂�A���{���������H�𑖍s�����^�f�B�[�[���g���b�N�̔R����P�Ɣr�C�i��NO���팸���j��啝��

�i�W�����邽�߂ɂ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�������E�ᕉ�^�]���ɂ������R����P�Ɣr�C�i��

NO���팸���j���K�{�ł��邱�Ƃ͖����ł���B

�i�W�����邽�߂ɂ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�������E�ᕉ�^�]���ɂ������R����P�Ɣr�C�i��

NO���팸���j���K�{�ł��邱�Ƃ͖����ł���B

|

�i���̐}�P-�P�́A���쎩���Ԃ������ԋZ�p��2014�N�H�G���ɂĔ��\���ꂽ�_���u�ߋ��f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��Ă̈�l�@�v[��

���ԍ�20145364]��蔲���j

���ԍ�20145364]��蔲���j

�P�|�Q�D�v�g�s�b�Ƃi�d�O�T�̎������[�h�ɂ������^�f�B�[�[���g���b�N�̃G���W�����וp�x

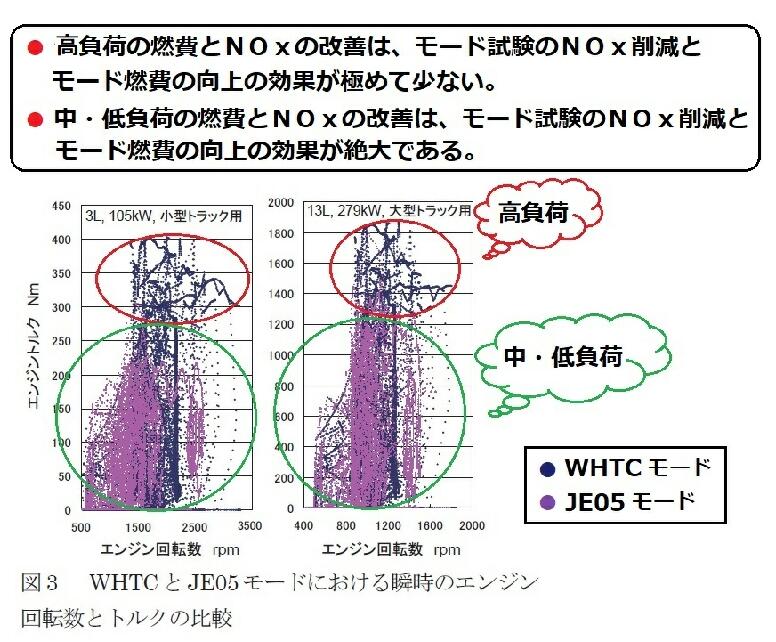

�@�v�g�s�b�Ƃi�d�O�T�̎������[�h�́A��^�g���b�N�̔r�o�K�X�A�Ⴕ���͔R��̋K���E��̓K���̕]���ɍ̗p����Ă�

��B�v�g�s�b�Ƃi�d�O�T�̗����̎������[�h�ł��G���W���^�]�̃G���W�����וp�x�́A�ȉ����}�P-�Q�Ɏ�������

��A���ɃG���W���̒��E�ᕉ�ׂł̉^�]���ɂ߂č����B���������āA��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R����P�Ɣr�C��

���i��NO���팸���j��lj��E�����}�邽�߂ɂ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�������E�ᕉ�^�]���ɂ�

�����R����P�Ɣr�C�i��NO���팸���j���K�{�ł��邱�Ƃ͖����ł���B

��B�v�g�s�b�Ƃi�d�O�T�̗����̎������[�h�ł��G���W���^�]�̃G���W�����וp�x�́A�ȉ����}�P-�Q�Ɏ�������

��A���ɃG���W���̒��E�ᕉ�ׂł̉^�]���ɂ߂č����B���������āA��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R����P�Ɣr�C��

���i��NO���팸���j��lj��E�����}�邽�߂ɂ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�������E�ᕉ�^�]���ɂ�

�����R����P�Ɣr�C�i��NO���팸���j���K�{�ł��邱�Ƃ͖����ł���B

�@���݂ɁA�v�g�s�b�Ƃi�d�O�T�̎������[�h�́A��^�f�B�[�[���g���b�N���s�s���E�x�O�E�������̑S�Ă̓��{�̓��H��

�s�����ꍇ�̃G���W���^�]��Ԃƈ�背�x���̍�������������Ƃ���Ă���B���̂��߁A��^�f�B�[�[���g���b�N��

�R����P�Ɣr�C�i��NO���팸���j��lj��E�����}�邽�߂ɂ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�������E�ᕉ�^

�]���ɂ������R����P�Ɣr�C�i��NO���팸���j���K�v�����邱�Ƃ́A���R�ƍl������B

�s�����ꍇ�̃G���W���^�]��Ԃƈ�背�x���̍�������������Ƃ���Ă���B���̂��߁A��^�f�B�[�[���g���b�N��

�R����P�Ɣr�C�i��NO���팸���j��lj��E�����}�邽�߂ɂ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�������E�ᕉ�^

�]���ɂ������R����P�Ɣr�C�i��NO���팸���j���K�v�����邱�Ƃ́A���R�ƍl������B

|

�N���̔r�o�K�X���\�]���v��蔲���Ahttps://www.ntsel.go.jp/forum/2014files/1105_1130.pdf�j

|

�Q�D�吹�������咣����f�B�[�[����NO���팸�ƔR����P�ɗL���ȋZ�p

�Q�|�P�D�吹�����̘_���ł́A�f�B�[�[���ɂ�����C���x�~�ɂ��Ă̋L�q

�@�u���v�Вc�@�l�E�����ԋZ�p��v��2018�N4��1���ɔ��s�����Z�p���u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�ɂ́A����c

��w�̑吹�O�������u�����ԃG���W���V�X�e���̍��������̉\���Ɠ��B�_�v�Ƒ肵���_���\����Ă���B��

�Y�_����ǂނƁA�����ԗp�f�B�[�[���G���W���ɂ����鍡��̍X�Ȃ�r�C�ƔR����P���\�Ƒ吹�������咣

����Z�p������Ă���B���̒��ŁA�吹�����́A�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��Ă̋L�q�́A�ȉ��̒ʂ�

�ł���B

��w�̑吹�O�������u�����ԃG���W���V�X�e���̍��������̉\���Ɠ��B�_�v�Ƒ肵���_���\����Ă���B��

�Y�_����ǂނƁA�����ԗp�f�B�[�[���G���W���ɂ����鍡��̍X�Ȃ�r�C�ƔR����P���\�Ƒ吹�������咣

����Z�p������Ă���B���̒��ŁA�吹�����́A�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ��Ă̋L�q�́A�ȉ��̒ʂ�

�ł���B

�Q�|�P�|�P�D�吹�����_���ł̑�R���̐}�Q�ł́A�C���x�~���f�B�[�[���̕������ׂ̌������P�ɗL���ƋL��

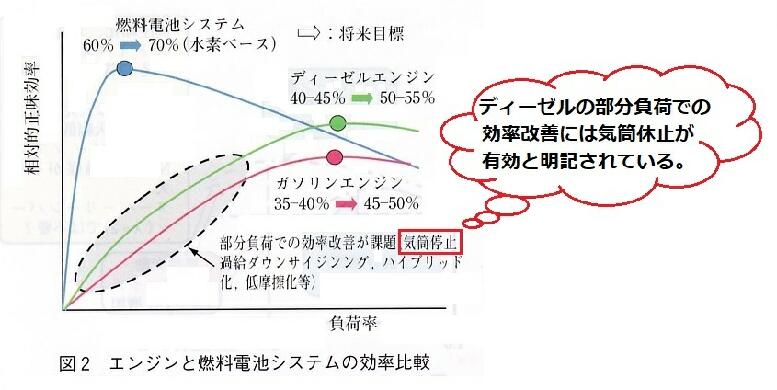

�@�ȉ��̐}�Q�]�P�Ɏ������ʂ�A�u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�̑吹�����_������R���̐}�Q�ɂ́A�u�C���x�~��

�Z�p�̓f�B�[�[���G���W���ł̕������ׂ̌������P�ɗL���v�ł��邱�Ƃ����L����Ă���B�����吹�����̘_���ɂ�

�����u�C���x�~�̋Z�p�̓f�B�[�[���G���W���ł̕������ׂ̌������P�ɗL���v�Ƃ̎咣�́A�{�y�[�W�̑�P�������

��Q���ɏڏq�����|���R�c���Z�p���̕M�҂̎咣�Ɠ����ł���B

�Z�p�̓f�B�[�[���G���W���ł̕������ׂ̌������P�ɗL���v�ł��邱�Ƃ����L����Ă���B�����吹�����̘_���ɂ�

�����u�C���x�~�̋Z�p�̓f�B�[�[���G���W���ł̕������ׂ̌������P�ɗL���v�Ƃ̎咣�́A�{�y�[�W�̑�P�������

��Q���ɏڏq�����|���R�c���Z�p���̕M�҂̎咣�Ɠ����ł���B

|

�R�|�P�|�Q�D�_���̑�R���ő吹�����������f�B�[�[���̔M��������̋Z�p�̒��ɂ͋C���x�~������

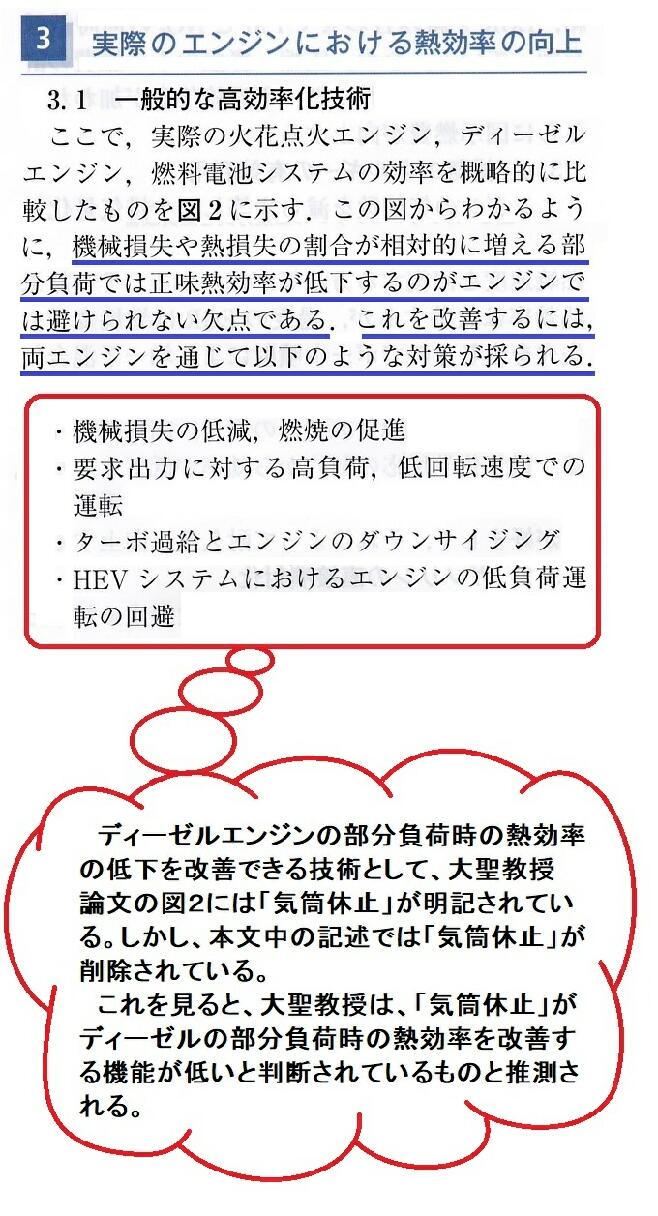

�@�ȉ��̐}�Q�]�P�Ɏ������ʂ�A�u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�̑吹�����_������R�D�P���ɂ́A�吹�����́A��

�^�f�B�[�[���g���b�N���u�������H���ʓ��H�𑖍s����ꍇ�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R��̉��P�v�̍���̐i���E

�i�W��}�邽�߂ɂ̓f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R����P���K�v�Əq�ׂĂ���B�����āA�O�q�̐}�Q�]�P

�Ɏ������ʂ�A�吹�����_������R���̐}�Q�̒��ɂ̓f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌������P�̋Z�p�̈�Ƃ���

�C���x�~�������Ă���B����ɂ�������炸�A�ȉ����}�Q�]�Q�Ɏ������ʂ�A�f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌�����

�P�̋Z�p�Ƃ����吹�����������Z�p����́A���R�������Ɂu�C���x�~�v���r������Ă���B

�^�f�B�[�[���g���b�N���u�������H���ʓ��H�𑖍s����ꍇ�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R��̉��P�v�̍���̐i���E

�i�W��}�邽�߂ɂ̓f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R����P���K�v�Əq�ׂĂ���B�����āA�O�q�̐}�Q�]�P

�Ɏ������ʂ�A�吹�����_������R���̐}�Q�̒��ɂ̓f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌������P�̋Z�p�̈�Ƃ���

�C���x�~�������Ă���B����ɂ�������炸�A�ȉ����}�Q�]�Q�Ɏ������ʂ�A�f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌�����

�P�̋Z�p�Ƃ����吹�����������Z�p����́A���R�������Ɂu�C���x�~�v���r������Ă���B

|

�@�ȏ�̂悤�ɁA�吹�����_�����}�Q�ł̓f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌������P�̋Z�p�Ƃ��āu�C���x�~�v

���L�ڂ��Ă���ɂ�������炸�A��^�f�B�[�[���g���b�N���u�������H���ʓ��H�𑖍s����ꍇ�̑��s�R��

���P�v�A�u���[�h�R��̉��P�v��}�邽�߂̋Z�p�ɂ��Ę_�����u�R�D�P�@��ʓI�ȍ��������Z�p�v�̍��i�i���O�q

���}�Q�]�Q�j�ł��f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌������P�̋Z�p�̖{�����ɂ́u�C���x�~�v�̋Z�p���吹��

�����َE����Ă���B���Ƃ��s�v�c�Ș_���ł���

���L�ڂ��Ă���ɂ�������炸�A��^�f�B�[�[���g���b�N���u�������H���ʓ��H�𑖍s����ꍇ�̑��s�R��

���P�v�A�u���[�h�R��̉��P�v��}�邽�߂̋Z�p�ɂ��Ę_�����u�R�D�P�@��ʓI�ȍ��������Z�p�v�̍��i�i���O�q

���}�Q�]�Q�j�ł��f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌������P�̋Z�p�̖{�����ɂ́u�C���x�~�v�̋Z�p���吹��

�����َE����Ă���B���Ƃ��s�v�c�Ș_���ł���

�Q�|�P�|�R�D�吹�������f�B�[�[���̕������ׂ̐��\����ɗD�ꂽ�C���x�~�̋Z�p�����S�ɖ������闝�R

�@�{�z�[���y�[�W�̑O�q�̑�1���ɏڏq�����悤�ɁA��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ����āA������X�Ȃ�u�������H����

���H�𑖍s����ꍇ�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R��̉��P�v�A����сuNO���K���ȏ�̂m�n���팸�v�̔���I�Ȑi���E

�i�W��}�邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R����P��NO���팸���\�ɂ���Z�p��V���ɊJ��

���A���p�����čs���K�v������B�����āA�f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R����P��NO���팸���\�ɂ��邽

�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���́u�C���x�~�v�̋Z�p���ɂ߂ėL���ƍl������B

���H�𑖍s����ꍇ�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R��̉��P�v�A����сuNO���K���ȏ�̂m�n���팸�v�̔���I�Ȑi���E

�i�W��}�邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R����P��NO���팸���\�ɂ���Z�p��V���ɊJ��

���A���p�����čs���K�v������B�����āA�f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R����P��NO���팸���\�ɂ��邽

�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���́u�C���x�~�v�̋Z�p���ɂ߂ėL���ƍl������B

�@�Ƃ��낪�A����c��w�E�吹�O�����́A�䎩�g�́u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�Ɍf�ڂ̘_���ł́A��^�f�B

�[�[���g���b�N�ɂ����鍡��̍X�Ȃ�u�������H���ʓ��H�𑖍s����ꍇ�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R��̉��P�v�A

����сuNO���K���ȏ�̂m�n���팸�v�������ł���Z�p��₩��u�C���x�~�v�̋Z�p�����S�ɔr�����Ă���̂ł���B��

��͓��{�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�̐��\����ɂƂ��Ă͗R�X�������ł���B�����ŁA��^�f�B�[�[���g���b�N�́u�R

����P�v��u�m�n���팸�v�ɗL���ȁu�C���x�~�v�̋Z�p���吹�����������ĖَE���闝�R�����A�ȉ��̐}�Q�]�R�ɂ܂�

�߂��B

�[�[���g���b�N�ɂ����鍡��̍X�Ȃ�u�������H���ʓ��H�𑖍s����ꍇ�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R��̉��P�v�A

����сuNO���K���ȏ�̂m�n���팸�v�������ł���Z�p��₩��u�C���x�~�v�̋Z�p�����S�ɔr�����Ă���̂ł���B��

��͓��{�̑�^�f�B�[�[���g���b�N�̐��\����ɂƂ��Ă͗R�X�������ł���B�����ŁA��^�f�B�[�[���g���b�N�́u�R

����P�v��u�m�n���팸�v�ɗL���ȁu�C���x�~�v�̋Z�p���吹�����������ĖَE���闝�R�����A�ȉ��̐}�Q�]�R�ɂ܂�

�߂��B

| |

| �� �f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R���NO����啝�ɉ��P�ł����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ�

�āA�吹�O�������n�m���Ă��Ȃ��̂��A�Ⴕ���́A�����̋Z�p���e�𗝉����Ă��Ȃ��\��������B

�i�܂�A�O�q�̑�Q���Ɏ������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ���f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R���NO����啝 �ɉ��P���郁�J�j�Y���̏ڍא����������ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl������j |

| �� �C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�������Z�p���f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R���NO����啝�ɉ��P�ł��邱�Ƃ� �������Ă��Ă��A���̃|���R�c���Z�p������Ă�������Z�p�Ɏ^�����邱�Ƃ́A���{���\���钘���Ȋw�҂ł���吹�O�����ɂƂ��Ă� �v���C�h�̋����Ȃ����Ƃł���B�����ŁA�f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R���NO����啝�ɉ��P�ł���u�C���x�~�v�̋Z�p���̂��� �ɂ��āA�吹�O�������O���O���A��������s�ׂ��s���Ă���\��������B |

| ���吹�����_���̐}�Q�i���O�q�̐}�R�]�P�Q�Ɓj�ł̓f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌������P�̋Z�p�Ƃ��āu�C���x�~�v���L�ڂ��A���̐}�Q �i���O�q�̐}�R�]�P�Q�Ɓj�ɂ��Đ���������R���̖{���i���O�q�̐}�R�]�Q�Q�Ɓj�ł́A�吹�����������f�B�[�[���G���W���̕������ׂ� �������P�̋Z�p�̒�����u�C���x�~�v�̋Z�p���Ȃ��Ɖ]���A�����т��Ȃ����e�v�Ȃ��Ă��܂��Ă���B���̂悤�ȓ��e�ƂȂ������R�́A�吹�� �������̋Z�p��������̋Z�p�����W�߂ē��e�𗝉������ɒP�ɐ�\�肵�č쐬�����_���̉\��������ƍl������B |

�@�ʏ�A�u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�̑吹�����_���̂悤�ɁA���Y�_�����}�Q�i���O�q���}�Q�]�P�Q�Ɓj�ł̓f

�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌������P�̋Z�p�Ƃ��āu�C���x�~�v���L�ڂ��A���̐}�Q�i���O�q���}�Q�]�P�Q�Ɓj�ɂ���

����������R���̖{���i���O�q���}�Q�]�Q�Q�Ɓj�ł́A�吹�����������f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌������P

�̋Z�p�̒�����u�C���x�~�v�̋Z�p���Ȃ����e�v�Ƃ����ꍇ�ɂ́A��R���̖{���i���O�q���}�Q�]�Q�Q�Ɓj�ł́A����

�f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌������P�̋Z�p�̒�����u�C���x�~�v�̋Z�p���Ȃ������R�⍪����K����������

���̂ł���B

�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌������P�̋Z�p�Ƃ��āu�C���x�~�v���L�ڂ��A���̐}�Q�i���O�q���}�Q�]�P�Q�Ɓj�ɂ���

����������R���̖{���i���O�q���}�Q�]�Q�Q�Ɓj�ł́A�吹�����������f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌������P

�̋Z�p�̒�����u�C���x�~�v�̋Z�p���Ȃ����e�v�Ƃ����ꍇ�ɂ́A��R���̖{���i���O�q���}�Q�]�Q�Q�Ɓj�ł́A����

�f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌������P�̋Z�p�̒�����u�C���x�~�v�̋Z�p���Ȃ������R�⍪����K����������

���̂ł���B

�@�Ƃ��낪�A�����吹�����_���ł́A�}�Q�i���O�q���}�Q�]�P�Q�Ɓj�ł̓f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̐��\���P�̋Z

�p�Ƃ��āu�C���x�~�v�L���A���̐}�Q�i���O�q���}�Q�]�P�Q�Ɓj����������L�ڂ��A��R���̖{���i���O�q���}�Q�]�Q�Q

�Ɓj�ł͗����f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̐��\���P�̋Z�p�Q����u�C���x�~�v�����̍������������ɖَE����

����̂ł���B���̂悤�ȏo�L�ڂƎv����_���W�J�̘_���́A�Z�p�_���Ƃ��Ă͖��炩�Ɏ��i�ƍl������B

�p�Ƃ��āu�C���x�~�v�L���A���̐}�Q�i���O�q���}�Q�]�P�Q�Ɓj����������L�ڂ��A��R���̖{���i���O�q���}�Q�]�Q�Q

�Ɓj�ł͗����f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̐��\���P�̋Z�p�Q����u�C���x�~�v�����̍������������ɖَE����

����̂ł���B���̂悤�ȏo�L�ڂƎv����_���W�J�̘_���́A�Z�p�_���Ƃ��Ă͖��炩�Ɏ��i�ƍl������B

�Q�|�Q�D�吹�����_���ł́A���ȃf�B�[�[���R�ĉ��P�̋Z�p�ɂ�鐫�\�������

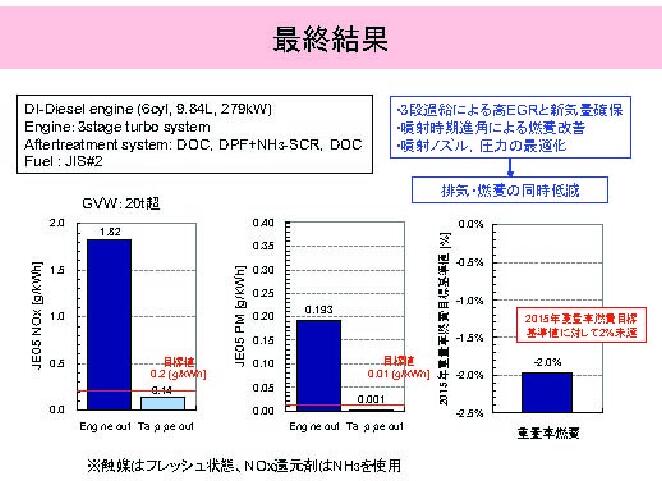

�@�ȉ��̐}�Q�]�S�Ɏ������悤�ɁA�u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�̑吹�����_���́u��R�D�R���v�ł́A�吹����

�́A�f�B�[�[���G���W���̔M�����������I�ɍX�Ɍ���ł���Z�p�Ƃ��āu�R�������[�������ɂ��d�q���䑽�i���ˁ^

�������ˁi�Q�O�O�`�R�O�OMPa�j�v��u�ϋ@�\�⑽�i�V�X�e���ɂ��^�[�{�ߋ��v���̒��ȋZ�p���咣���Ă���B

�́A�f�B�[�[���G���W���̔M�����������I�ɍX�Ɍ���ł���Z�p�Ƃ��āu�R�������[�������ɂ��d�q���䑽�i���ˁ^

�������ˁi�Q�O�O�`�R�O�OMPa�j�v��u�ϋ@�\�⑽�i�V�X�e���ɂ��^�[�{�ߋ��v���̒��ȋZ�p���咣���Ă���B

|

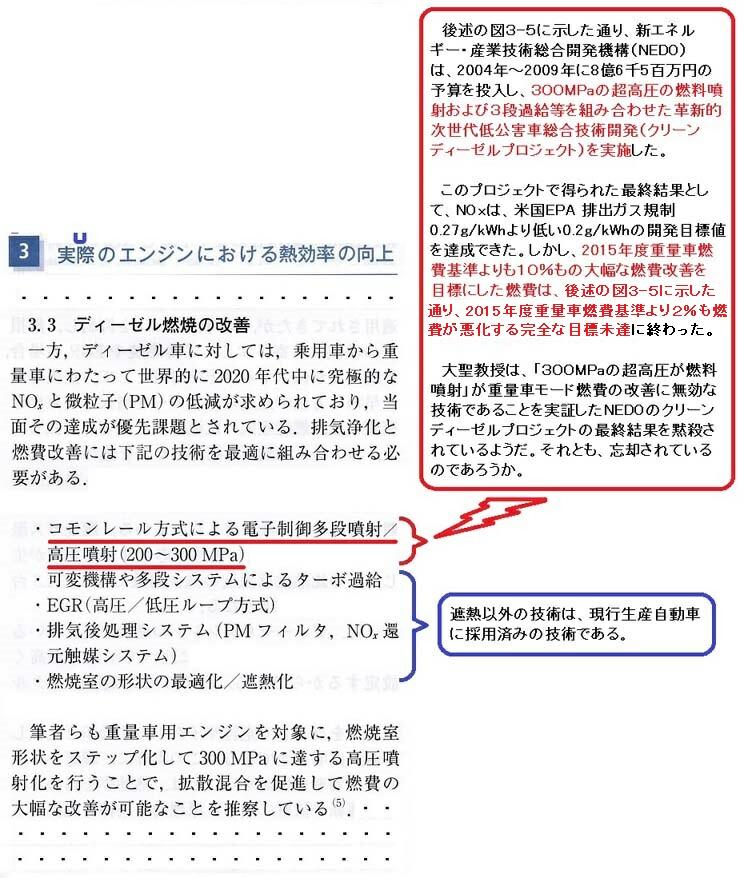

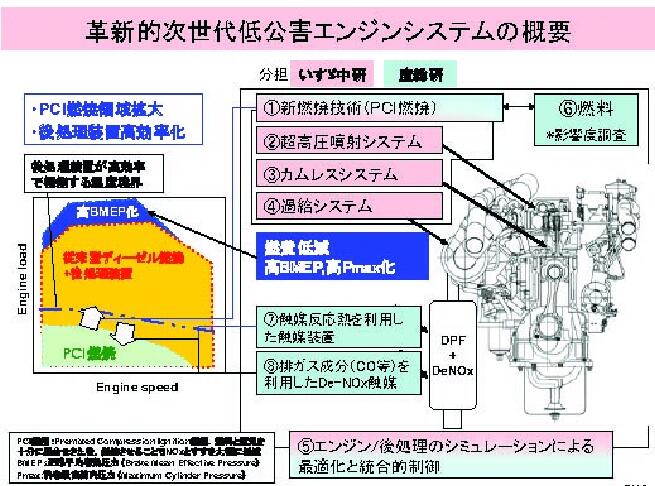

�@�Ƃ���ŁA�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO)�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J����2004�`2009�N

��8��6��5�S���~�̗\�Z�𓊓����A�u�R�������[�������ɂ��d�q���䑽�i���ˁ^�������ˁi�Q�O�O�`�R�O�OMPa�j�v��

�u�ϋ@�\�⑽�i�V�X�e���ɂ��^�[�{�ߋ��v���ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔M�����̌����}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���

�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�Ə̂���N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�����{���ꂽ���Ƃ́A�f�B�[�[��

�G���W���W�̂̊w�ҁE�����҂ɂ͍L���m���Ă��邱�Ƃł���B�����āANEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�ł́A

2015�N�x�d�ʎԔR�������P�O���̑啝�ȔR�����P���J���̖ڕW�Ɍf���Ă����̂ł���B�������A���̃v���W�F�N

�g�����ۂɏI���������_�ł́A���}���}�Q�]�T�Ɏ������ʂ�A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q�����R��������Ă���

�����Ƃ̌������ʂ����ꂽ�̂ł���B

��8��6��5�S���~�̗\�Z�𓊓����A�u�R�������[�������ɂ��d�q���䑽�i���ˁ^�������ˁi�Q�O�O�`�R�O�OMPa�j�v��

�u�ϋ@�\�⑽�i�V�X�e���ɂ��^�[�{�ߋ��v���ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔M�����̌����}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���

�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�Ə̂���N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�����{���ꂽ���Ƃ́A�f�B�[�[��

�G���W���W�̂̊w�ҁE�����҂ɂ͍L���m���Ă��邱�Ƃł���B�����āANEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�ł́A

2015�N�x�d�ʎԔR�������P�O���̑啝�ȔR�����P���J���̖ڕW�Ɍf���Ă����̂ł���B�������A���̃v���W�F�N

�g�����ۂɏI���������_�ł́A���}���}�Q�]�T�Ɏ������ʂ�A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q�����R��������Ă���

�����Ƃ̌������ʂ����ꂽ�̂ł���B

�@�}�Q�]�T�@NEDO�́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�ł́A�R����̑厸�s

�@�f�B�[�[���G���W���̔R���NO���̍팸�ɂ��ẮA�����ʂŌ��������{����Ă��邪�A�ŋ߂̗L���Ȍ����v���W

�F�N�g�́A�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO)�̊v�V�I���������Q�ԑ����Z�p�J���i�N���[���f�B�[�[

���v���W�F�N�g�A2004�`2009�N�j���B���̔R����P��NO���팸�̌����́A8��6��5�S���~�̗\�Z�Ŏ��{���ꂽ�u�����x

�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�̑�^�v���W�F�N�g�ł���B

�@���̂W���~�ȏ�̖c��ȗ\�Z�𒍂�����Ŗ蕨����Ŏ��{���ꂽ�u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v

�̌����J���ɍ̗p���ꂽ�R��Ɣr�o�K�X�����P�Z�p�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B

�@ �V�R�ċZ�p�iPCI�R�āj�F���肵��PCI�R�āAPCI�R�ė̈�g��

�A ���������˃V�X�e���F�R�O�OMPa (�������˂قǕ������̓��ʔ䕪�z���ψꉻ�j

�B �J�����X�V�X�e���F�z�E�r�C�ق̊J���ʐς̍œK���i�σo���u�@�\�j

�C �ߋ��V�X�e���F�R�i�ߋ�

�D �G���W��/�㏈���̃V���~���[�V�����ɂ��œK���Ɠ����I����

�E �R���F�Z�^�����E������

�F �G�}�����M�𗘗p�����G�}���u�FDPF�{DeNO��

�G �r�o�K�X�����iCO���j�𗘗p����DeNO���G�}�F

�@�@�Ƃ��낪�A���́u�����x�R�Đ���G���W�V�X�e���̌����J���v�́A�̐S�̔R�����P�ɂ��Ă͎S�邽�錋�ʂŏI

����Ă��܂����悤���B���̏؋��Ƃ��ẮA����܂ł̑�����NEDO�̌����J���̗�ƈقȂ�A���̌����J���ł͓���

�̖ڕW�ƍŏI���ʂƂ̔R�����P���]��ɂ��������߂��Ă��邩��ł���B���̃v���W�F�N�g�ł�2015�N�x�d�ʎԔR��

������P�O���̑啝�ȔR�����P��ڕW�Ɍf���Ȃ���A�ŏI���ʂł́A���}�̒ʂ�A2015�N�x�d�ʎԔR����

����Q�����R��������Ă��܂����̂ł���B

|

�@�܂�ANEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�ł́A�u�R�O�OMPa�̍����R�����ˁv��u���i�V�X�e���ɂ��^�[�{��

���v�̋Z�p�ł̓f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R����P�ł��Ȃ����Ƃ������ɂ���Ď����ꂽ�̂ł���B����

�āA���̌������ʂ́A�O�q�̐}�Q�]�T�Ɏ�����NEDO�̕Ƃ��āA���ԂɍL�����\���ꂽ�̂ł���B���������āA�u�R�O�O

MPa�̍����R�����ˁv��u���i�V�X�e���ɂ��^�[�{�ߋ��v�̋Z�p�ł̓f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R����P

�ł��Ȃ����Ƃ́A���R�A����c��w�E�吹�O�������n�m����Ă��锤�ł���B

���v�̋Z�p�ł̓f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R����P�ł��Ȃ����Ƃ������ɂ���Ď����ꂽ�̂ł���B����

�āA���̌������ʂ́A�O�q�̐}�Q�]�T�Ɏ�����NEDO�̕Ƃ��āA���ԂɍL�����\���ꂽ�̂ł���B���������āA�u�R�O�O

MPa�̍����R�����ˁv��u���i�V�X�e���ɂ��^�[�{�ߋ��v�̋Z�p�ł̓f�B�[�[���G���W���̏d�ʎԃ��[�h�R����P

�ł��Ȃ����Ƃ́A���R�A����c��w�E�吹�O�������n�m����Ă��锤�ł���B

�@�Ƃ��낪�A�O�q�̐}�Q�]�S�Ɏ������ʂ�A�u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�ɘ_���̒��ł́u�R�������[����

���ɂ��d�q���䑽�i���ˁ^�������ˁi�Q�O�O�`�R�O�OMPa�j�v��u�ϋ@�\�⑽�i�V�X�e���ɂ��^�[�{�ߋ��v

���ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔M�����������I�ɍX�Ɍ���ł���Ƃ���咣���A�吹�������s�����̂ł�

��B���́u�Q�O�O�`�R�O�OMPa�̑��i�E�����̔R�����ˁv��u���i���^�[�{�ߋ��v���ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔M������

�����I�Ɍ���ł���Ƃ����吹�O�������咣�́ANEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�i��2004�`2009�N�Ɏ��{�j

�̌������ʂɏƂ炵���킹��A���S�����ł��邱�Ƃ������ł���B

���ɂ��d�q���䑽�i���ˁ^�������ˁi�Q�O�O�`�R�O�OMPa�j�v��u�ϋ@�\�⑽�i�V�X�e���ɂ��^�[�{�ߋ��v

���ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔M�����������I�ɍX�Ɍ���ł���Ƃ���咣���A�吹�������s�����̂ł�

��B���́u�Q�O�O�`�R�O�OMPa�̑��i�E�����̔R�����ˁv��u���i���^�[�{�ߋ��v���ɂ���ăf�B�[�[���G���W���̔M������

�����I�Ɍ���ł���Ƃ����吹�O�������咣�́ANEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�i��2004�`2009�N�Ɏ��{�j

�̌������ʂɏƂ炵���킹��A���S�����ł��邱�Ƃ������ł���B

�@���̂悤�ɁA�u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�Ɍf�ڂ̘_���ł́A�吹�O�����́A�R��̃V���~���[�V�����v�Z��

�ʂ������ɂ��ĂR�O�OMPa�̍����R�����˂��R��̉��P�ɗL���Ƃ̎咣���A�u�R�������[�������ɂ��d�q���䑽�i

���ˁ^�������ˁi�Q�O�O�`�R�O�OMPa�j�v��u�ϋ@�\�⑽�i�V�X�e���ɂ��^�[�{�ߋ��v���ɂ���ăf�B�[�[���G���W����

�M�����������I�ɍX�Ɍ���ł���Əq�ׂĂ���B�吹�����́A�R�O�OMPa�̍����R�����˂ł̓��[�h�R���������

�Ƃ�NEDO�̌������ʂ����S�ɖ������A�R�O�OMPa�̍����R�����˂��R��̉��P�ɗL���Ƃ̋��U�̎咣���s���Ă���

���A����ɂ��āA�|���R�c�Z�p���̕M�҂��l�I�ɐ����������R�E�����́A�ȉ��̒ʂ�ł���B

�ʂ������ɂ��ĂR�O�OMPa�̍����R�����˂��R��̉��P�ɗL���Ƃ̎咣���A�u�R�������[�������ɂ��d�q���䑽�i

���ˁ^�������ˁi�Q�O�O�`�R�O�OMPa�j�v��u�ϋ@�\�⑽�i�V�X�e���ɂ��^�[�{�ߋ��v���ɂ���ăf�B�[�[���G���W����

�M�����������I�ɍX�Ɍ���ł���Əq�ׂĂ���B�吹�����́A�R�O�OMPa�̍����R�����˂ł̓��[�h�R���������

�Ƃ�NEDO�̌������ʂ����S�ɖ������A�R�O�OMPa�̍����R�����˂��R��̉��P�ɗL���Ƃ̋��U�̎咣���s���Ă���

���A����ɂ��āA�|���R�c�Z�p���̕M�҂��l�I�ɐ����������R�E�����́A�ȉ��̒ʂ�ł���B

�@ �u�R�O�OMPa�̍����R�����ˁv��u���i�̃^�[�{�ߋ��v�̋Z�p�ł̓f�B�[�[���G���W���̔M�����̌��オ����ł���

���Ƃ�������NEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�i��2004�`2009�N�Ɏ��{�j�̌������ʕ̓��e���A��������

���g�������ł��Ȃ������\��������B�i�܂�A����������NEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�i��2004�`2009

�N�j�̌����̓��e��{�S����ے肵�Ă��邱�Ƃ������̏ꍇ�ł���B�j

���Ƃ�������NEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�i��2004�`2009�N�Ɏ��{�j�̌������ʕ̓��e���A��������

���g�������ł��Ȃ������\��������B�i�܂�A����������NEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�i��2004�`2009

�N�j�̌����̓��e��{�S����ے肵�Ă��邱�Ƃ������̏ꍇ�ł���B�j

�A ���������͍��d�˂��Ă��邱�Ƃ������ƂȂ�A�����������g��NEDO�̃N���[���f�B�[�[���v���W�F�N�g�̌���

�̑��݂�Y��Ă��܂��Ă����\��������B�i�܂�A�������������d�˂�����Ă��܂������Ƃ������̏ꍇ

�ł���B�j

�̑��݂�Y��Ă��܂��Ă����\��������B�i�܂�A�������������d�˂�����Ă��܂������Ƃ������̏ꍇ

�ł���B�j

�B ���{�����ԋZ�p���˗����ꂽ�_���̍s���ߐs�����ړI�̂��߂ɁA���������́ANEDO�̃N���[���f�B�[�[

���v���W�F�N�g�̌������̋ߔN�̋Z�p���C�Ŗ������A������f�B�[�[���G���W���̔M�����̌���Z�p�̘_

���i���앶�j���쐬�����\��������B�i�܂�A�����������w�҂Ƃ��Ă̗ǐS���������킹�Ă��Ȃ��ꍇ�ł���B�j

���v���W�F�N�g�̌������̋ߔN�̋Z�p���C�Ŗ������A������f�B�[�[���G���W���̔M�����̌���Z�p�̘_

���i���앶�j���쐬�����\��������B�i�܂�A�����������w�҂Ƃ��Ă̗ǐS���������킹�Ă��Ȃ��ꍇ�ł���B�j

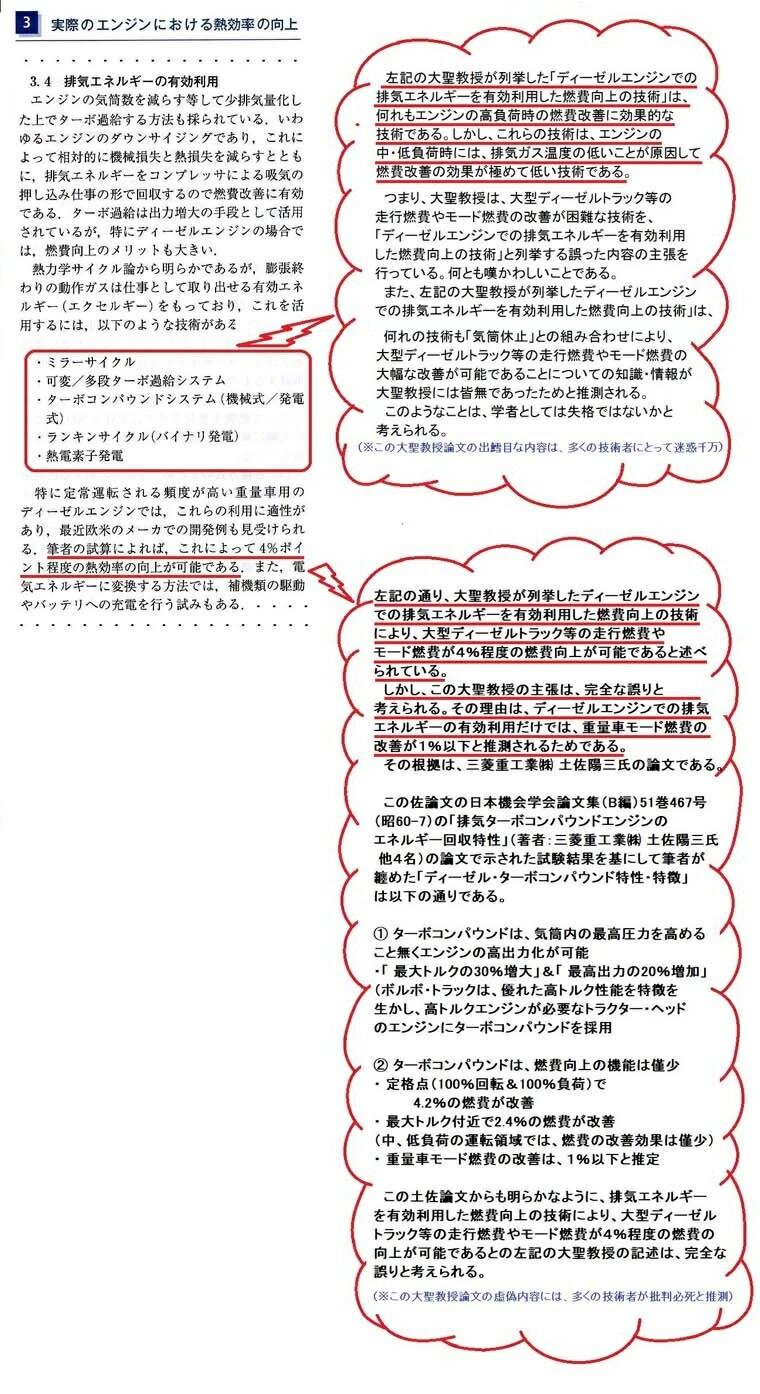

�Q�|�R�D�吹�����_���ł́A�f�B�[�[���ł̕s���S�Ȕr�C�K�X�̔M�G�l���M�[����

�@�O�q�̑�1���ɏڏq�����悤�ɁA��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ����āA������X�Ȃ�u�������H���ʓ��H�̑��s�R���

�P�v�A�u���[�h�R��̉��P�v�A����сuNO���K���ȏ�̂m�n���팸�v�̔���I�Ȑi���E�i�W��}�邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G��

�W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R����P��NO���팸���\�ɂ���Z�p��V���ɊJ�����A���p�����čs���K�v������B����

���A��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ���������̂��X�Ȃ��u�����s�R���[�h�R��̉��P�v�y�сuNO���̍팸�v����������

���߂ɂ̓f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌������P��NO���팸���K�{�ł���Ƃ̔F���́A����c��w�̑吹�O��

���ɂ͋ɂ߂Ċ̂悤�ł���B�܂�A�吹�O�����́A��^�f�B�[�[���g���b�N�̐��\���P�ɂ̓f�B�[�[���G

���W���̍����ׂ̐��\���P���d�v�Ƃ̌���������E�m�M���������w�҂Ɛ��������B

�P�v�A�u���[�h�R��̉��P�v�A����сuNO���K���ȏ�̂m�n���팸�v�̔���I�Ȑi���E�i�W��}�邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G��

�W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R����P��NO���팸���\�ɂ���Z�p��V���ɊJ�����A���p�����čs���K�v������B����

���A��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ���������̂��X�Ȃ��u�����s�R���[�h�R��̉��P�v�y�сuNO���̍팸�v����������

���߂ɂ̓f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌������P��NO���팸���K�{�ł���Ƃ̔F���́A����c��w�̑吹�O��

���ɂ͋ɂ߂Ċ̂悤�ł���B�܂�A�吹�O�����́A��^�f�B�[�[���g���b�N�̐��\���P�ɂ̓f�B�[�[���G

���W���̍����ׂ̐��\���P���d�v�Ƃ̌���������E�m�M���������w�҂Ɛ��������B

�@�吹�����́A���̊Ԉ���������E�F���̌��ʂƂ��āA�ȉ��̐}�Q�]�U�Ɏ������悤�ɁA�u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A

2018.�v�̑吹�����_���́u��R�D�S���v�ł́A�f�B�[�[���G���W���̔M�����������I�ɍX�Ɍ���ł���Z�p�Ƃ��āA�吹

�����́A�u�~���[�T�C�N���v�A�u�ρ^���i�^�[�{�ߋ��V�X�e���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���i�@�B�����d���j�v�A�u����

�L���T�C�N���i�o�C�i�����d�j�v�A�u�M�d�f�q���d�v���̃f�B�[�[���G���W���̍����^�]���ɂ����Ă̂ݏ\�����r�C�G

�l���M�[��L���ɉł���@�\�����L���Ă��Ȃ��Z�p�X�Ɨ��Ă���B�f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌�

�����P��NO���팸�ɂ���Ă̂ݑ�^�f�B�[�[���g���b�N���u�������H���ʓ��H�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R��̉�

�P�v�A����сuNO���K���ȏ�̂m�n���팸�v���\�ł��鎖�����炷��ƁA�r�C�G�l���M�[�̋Z�p�ɂ���đ�^�f�B

�[�[���g���b�N�̐��\���P��}��Ƃ��吹�����_���̋L�q�́A���炩�Ɍ��ł���B

2018.�v�̑吹�����_���́u��R�D�S���v�ł́A�f�B�[�[���G���W���̔M�����������I�ɍX�Ɍ���ł���Z�p�Ƃ��āA�吹

�����́A�u�~���[�T�C�N���v�A�u�ρ^���i�^�[�{�ߋ��V�X�e���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���i�@�B�����d���j�v�A�u����

�L���T�C�N���i�o�C�i�����d�j�v�A�u�M�d�f�q���d�v���̃f�B�[�[���G���W���̍����^�]���ɂ����Ă̂ݏ\�����r�C�G

�l���M�[��L���ɉł���@�\�����L���Ă��Ȃ��Z�p�X�Ɨ��Ă���B�f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̌�

�����P��NO���팸�ɂ���Ă̂ݑ�^�f�B�[�[���g���b�N���u�������H���ʓ��H�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R��̉�

�P�v�A����сuNO���K���ȏ�̂m�n���팸�v���\�ł��鎖�����炷��ƁA�r�C�G�l���M�[�̋Z�p�ɂ���đ�^�f�B

�[�[���g���b�N�̐��\���P��}��Ƃ��吹�����_���̋L�q�́A���炩�Ɍ��ł���B

|

�@�J��Ԃ��ɂȂ邪�A��^�f�B�[�[���g���b�N���u�������H���ʓ��H�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R��̉��P�v�A�����

�uNO���K���ȏ�̂m�n���팸�v�̔���I�Ȑi���E�i�W��}�邽�߂ɂ̓f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R���

�P���\�ɂ���Z�p�i���{�z�[���y�[�W�̑�P���ɏڏq�j���K�{�ł��邱�Ƃ��A����c��w�E�吹�O�����ɂ�����

�ł��Ȃ��w�҂ƍl������B���̂��߁A�吹�����́A��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R����P�ɂ����Ď��p�I�ɂ͖w�ǖ���

�����Ȃ��ڒ����Ȕr�C�G�l���M�[��L���ɉł���Z�p���吹���������X�Ɨ������̂ƌ������B����́A�G

���W������Ƃ���w�҂Ƃ��ẮA���Ƃ��p�����������ƂƎv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�uNO���K���ȏ�̂m�n���팸�v�̔���I�Ȑi���E�i�W��}�邽�߂ɂ̓f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R���

�P���\�ɂ���Z�p�i���{�z�[���y�[�W�̑�P���ɏڏq�j���K�{�ł��邱�Ƃ��A����c��w�E�吹�O�����ɂ�����

�ł��Ȃ��w�҂ƍl������B���̂��߁A�吹�����́A��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R����P�ɂ����Ď��p�I�ɂ͖w�ǖ���

�����Ȃ��ڒ����Ȕr�C�G�l���M�[��L���ɉł���Z�p���吹���������X�Ɨ������̂ƌ������B����́A�G

���W������Ƃ���w�҂Ƃ��ẮA���Ƃ��p�����������ƂƎv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�@���݂ɁA�^�[�{�R���p�E���h�́A��^�g���b�N�̑��s�R��̉��P������ȋZ�p���I�̃y�[�W�ł́A�|���R�c���Z�p��

�̕M�҂���Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���i�@�B��

���d���j�ɂ������f�B�[�[���G���W���̒����^�]���̔R����P���\�ɂ��邱�Ƃ��ڏq���Ă���B�����̂�����́A

�����������������B

�̕M�҂���Ă��Ă����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�́A�^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���i�@�B��

���d���j�ɂ������f�B�[�[���G���W���̒����^�]���̔R����P���\�ɂ��邱�Ƃ��ڏq���Ă���B�����̂�����́A

�����������������B

�Q�|�S�D�吹�����̘_���ł́A����x��̃f�B�[�[���\�������k���𐄏�

�Q�|�S�|�P�D �f�B�[�[���G���W���̔R���ł���y���ɂ���

�@�y���̌����ł��錴���́A�u�p���t�B���n�Y�����f�ƃI���t�B���n�Y�����f�̍����̖O�a�Y�����f�v�Ɓu�i�t�e���n�Y

�����f�ƖF�����n�Y�����f�̖O�a�i�i�t�e���j��F���������Y�����f]�v���������ł���B�����āA�����Y

�����f�̎��Ȓ��ΐ��Ɋւ��ẮA�O�a�i�i�t�e���j��F���������Y�����f�ɔ�r���A�����̖O�a�Y�����f��

���ΓI�ɗǍD�Ȏ��Ȓ��ΐ��i�����Ȓ��Ή��x���Ⴂ�Y�����f�j�̓�����L���Ă���B

�����f�ƖF�����n�Y�����f�̖O�a�i�i�t�e���j��F���������Y�����f]�v���������ł���B�����āA�����Y

�����f�̎��Ȓ��ΐ��Ɋւ��ẮA�O�a�i�i�t�e���j��F���������Y�����f�ɔ�r���A�����̖O�a�Y�����f��

���ΓI�ɗǍD�Ȏ��Ȓ��ΐ��i�����Ȓ��Ή��x���Ⴂ�Y�����f�j�̓�����L���Ă���B

�@���̃p���t�B���n�A�I���t�B���n�A�i�t�e���n�A�F�����n�̂S��ނ̒Y�����f�����݂��������́A�툳�������u�ɂ�

��A���_�̍��𗘗p���ăK�X�ALPG�A�i�t�T�A�����A�y������юc�������ɕ�������A�e��̔R�����̐��i����������

��B�����āA�����ԗp�f�B�[�[���G���W���̔R���ł���y���́A���_��170�`360���̗����ł���A ���{�ł̓Z�^���w

��45�i���邢��50�j�ȏ�̋K�i�ɍ��i����53�`55���x�̂��̂����{�����Ŏs�̂���Ă���B���̂悤�ɁA�y���́A����

�I�Ɏ��Ȓ��ΐ��̗ǂ��p���t�B���n�ƃI���t�B���n�̒Y�����f�ƁA���ΓI�Ɏ��Ȓ��ΐ��̗��i�t�e���n�A�F�����n

�̒Y�����f�̍������ƂȂ��Ă��邪�A�y�����\������S��ނ̒Y�����f�����̍����������K�肵���K�i�͖����B

��A���_�̍��𗘗p���ăK�X�ALPG�A�i�t�T�A�����A�y������юc�������ɕ�������A�e��̔R�����̐��i����������

��B�����āA�����ԗp�f�B�[�[���G���W���̔R���ł���y���́A���_��170�`360���̗����ł���A ���{�ł̓Z�^���w

��45�i���邢��50�j�ȏ�̋K�i�ɍ��i����53�`55���x�̂��̂����{�����Ŏs�̂���Ă���B���̂悤�ɁA�y���́A����

�I�Ɏ��Ȓ��ΐ��̗ǂ��p���t�B���n�ƃI���t�B���n�̒Y�����f�ƁA���ΓI�Ɏ��Ȓ��ΐ��̗��i�t�e���n�A�F�����n

�̒Y�����f�̍������ƂȂ��Ă��邪�A�y�����\������S��ނ̒Y�����f�����̍����������K�肵���K�i�͖����B

�Q�|�S�|�Q�D���s�̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�Ăɂ���

�@�Ƃ���ŁA���s�̃f�B�[�[���G���W���ł́A�s�X�g�����k�㎀�_�O15�x�i�N�����N�p�x�j�`10�x�i�N�����N�p�j�̃^�C�~��

�O�ŃV�����_���ւ̔R�����˂��J�n����ĔR���������`�������B�����āA�����̃f�B�[�[���G���W���̏ꍇ�A�R����

�ˊJ�n����\���x�i�N�����N�p�x�j���x�̒Z���Ԃ̌o�ߌ�ɃV�����_���i���R�Ď����j�ɉΉ����o�����钅�Βx���

�ԁi���R�����˂̊J�n���玩�Ȓ��̉Ή����o������܂ł̊��ԁj�����݂���B�����āA���ɂ��`�����ꂽ�R��

�̉Ή����R�������̑S�̂ɓ`�d���ĔR�Ă���������̂��A���s�̃f�B�[�[���G���W���̔R�Č`�Ԃł���B

�O�ŃV�����_���ւ̔R�����˂��J�n����ĔR���������`�������B�����āA�����̃f�B�[�[���G���W���̏ꍇ�A�R����

�ˊJ�n����\���x�i�N�����N�p�x�j���x�̒Z���Ԃ̌o�ߌ�ɃV�����_���i���R�Ď����j�ɉΉ����o�����钅�Βx���

�ԁi���R�����˂̊J�n���玩�Ȓ��̉Ή����o������܂ł̊��ԁj�����݂���B�����āA���ɂ��`�����ꂽ�R��

�̉Ή����R�������̑S�̂ɓ`�d���ĔR�Ă���������̂��A���s�̃f�B�[�[���G���W���̔R�Č`�Ԃł���B

�@���̂��߂ɂ́A��C���x���|30�����x�̒Ⴂ��C���x�̊��ɂ����Ă��A�\���x�i�N�����N�p�x�j���x�̒��Βx��

���Ԍ�ɁA�Z�^���w��45�i���邢��50�j�̋K�i�ɍ��i�����y���̕����̒��ΉΉ����m���ɏo��������K�v������B��

�̂��߂ɂ́A�s�X�g���̏㎀�_�ߖT�i�����k�H�����I������ߖT�j�ɂ����āA�z�������R�Ď����̈��k��C�̉��x

���A�z����C���x�f�Z�^���w��45�i���邢��50�j�̋K�i�ɍ��i�����y���������m���Ɏ��Ȓ����鉷�x�܂ō�������

��K�v������B

���Ԍ�ɁA�Z�^���w��45�i���邢��50�j�̋K�i�ɍ��i�����y���̕����̒��ΉΉ����m���ɏo��������K�v������B��

�̂��߂ɂ́A�s�X�g���̏㎀�_�ߖT�i�����k�H�����I������ߖT�j�ɂ����āA�z�������R�Ď����̈��k��C�̉��x

���A�z����C���x�f�Z�^���w��45�i���邢��50�j�̋K�i�ɍ��i�����y���������m���Ɏ��Ȓ����鉷�x�܂ō�������

��K�v������B

�@���̂悤�ɁA���s�̃f�B�[�[���G���W���ł́A�Z�^���w��45�i���邢��50�j�̋K�i�ɍ��i�����y���̕������m���Ɏ���

�����N�������鉷�x�܂ō�������}����@�Ƃ��āA�R�Ď����̈��k��C�������������i���̗p����Ă���B����

���A���s�̃f�B�[�[���G���W���̈��k�䂪15�`16���x�ɐݒ肳��Ă��闝�R�ł���B����ɂ��A���s�̃f�B�[�[���G

���W���ł́A��C���x���|30�����x�̓~�G�ɂ����Ă��A�f�B�[�[���G���W�������̕s����N�������Ɩ����A�~����

�^�]���\�ƂȂ��Ă���B

�����N�������鉷�x�܂ō�������}����@�Ƃ��āA�R�Ď����̈��k��C�������������i���̗p����Ă���B����

���A���s�̃f�B�[�[���G���W���̈��k�䂪15�`16���x�ɐݒ肳��Ă��闝�R�ł���B����ɂ��A���s�̃f�B�[�[���G

���W���ł́A��C���x���|30�����x�̓~�G�ɂ����Ă��A�f�B�[�[���G���W�������̕s����N�������Ɩ����A�~����

�^�]���\�ƂȂ��Ă���B

| |

|

| �E���k��͂P�T�`�P�V���x | �E���k�㎀�_�ߖT�̔R�Ď������x��������

�@��

�E��C���x���|30�����x�̓~�G�ł��A�Z�^���w��45�ȏ�̌y���ł́@������

��������

|

| �E�P�T���`�P�O���iBTDC)�̎����ɔR�����ˁv��

�J�n �E�R�����˂͏㎀�_�O��̊��ԂŊ��� |

�E���k�㎀�_�ߖT�̍����̔R�Ď����ɔR������

�@��

�E�����̔R�Ď����ɔR�����˂���@�\�̂��߂ɕ����̒��Βx��

�@���Ԃ��\���x�i�N�����N�p�x�j�ɒZ�k �@�� �E���k�㎀�_�ȍ~�̓��e�x�̍����N�����N�p�x�ł̔M������������ �@�����M������B�� |

| �E�\���x�i�N�����N�p�x�j�̒��Βx����� | �E�Z�����Βx����Ԃ́A���˔R�������ʂ̕��������ɂ�����R���̉ߏ�� �g�U��h�~ |

| �E�\���x�i�N�����N�p�x�j�̒Z�����Βx�����

�́A���������ɂ����鏭�ʂ̕��˔R������ ��Ɋg�U���邱�Ƃ�h�~ |

�E�\���x�i�N�����N�p�x�j�̒��Βx����Ԃ̏I�����̎��Ȓ��̉Ή��@���N�_

�Ƃ���Ή��`�d���R�������S�̂̔R�Ă�����

�@��

�E���˔R���̑S�ʂ��m����

|

| �E�Ή��`�d��镬�˔R���̑S�ʂ��m���ɔR�� | �E�M�����̈�����h�~ |

�Q�|�S�|�R�D�f�B�[�[���\�������k���̔R�Ăɂ���

�@�]���̃K�\�����G���W���́A�Ήԓ_�ŃK�\�����̗\�����C��_���ĉΉ��`�d�ɂ��R�Ă�����������R�ĕ�����

����A�f�B�[�[���G���W���́A�R�Ď����ɕ��˂����y���̗\�����C�̎��Ȓ��̉Ή��������t�H�ɓ`�d�����Ή��`

�d�ŔR�Ă�����������R�ĕ����ł���B����ɑ��A2000�N������K�\�����G���W���ƃf�B�[�[���G���W���̗����̕�

��Ō����J��������ɂȂ����R�ĕ������\�����I�ȔR�ĕ����ł���B

����A�f�B�[�[���G���W���́A�R�Ď����ɕ��˂����y���̗\�����C�̎��Ȓ��̉Ή��������t�H�ɓ`�d�����Ή��`

�d�ŔR�Ă�����������R�ĕ����ł���B����ɑ��A2000�N������K�\�����G���W���ƃf�B�[�[���G���W���̗����̕�

��Ō����J��������ɂȂ����R�ĕ������\�����I�ȔR�ĕ����ł���B

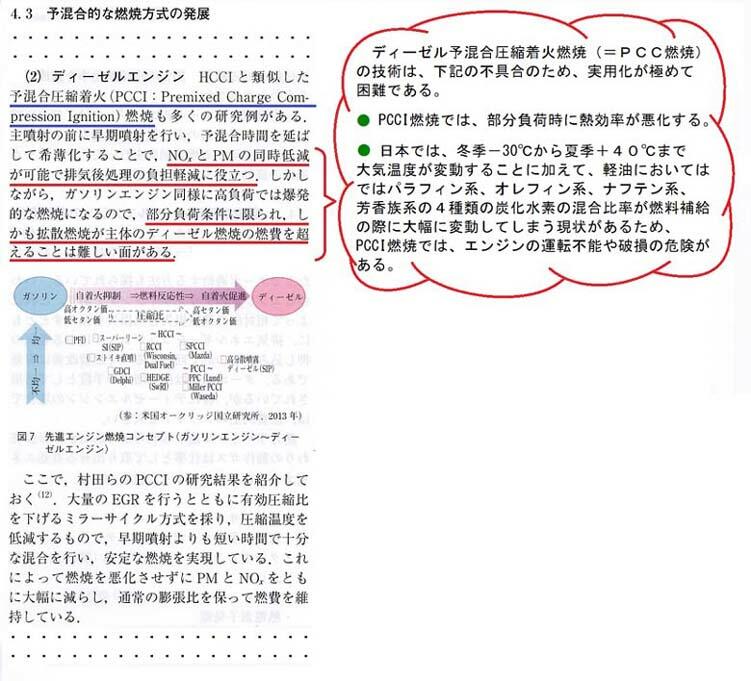

�@�K�\�����G���W���ł�HCCI�R�ĂƏ̂����ψ�\�������k���ΔR�ĂƌĂ�APCCI�R�ĂƏ̂����\�������k��

�ΔR�ĂƌĂ��R�Ė@�ł���BHCCI�R�Ă̔R�����K�\�����ł���APCCI�R�Ă̔R�����y���ł����邱�Ƃ��傫����

�Ȃ邪�AHCCI�R�Ă�PCCI�R�Ă̗����̔R�ẮA���Ɉ��k���݂̂ŔR�Ă��������A�Ή��`�d�̔R�Ă̖������Ƃ���

���ł���B���������āAHCCI�R�Ă�PCCI�R�ẮA�ɂ߂ėގ������R�Ė@�ł���ƍl������B���������āAHCCI�R�Ă�

PCCI�R�ẮA�������e���ގ����Ă���A�����ɂ���Ă͓���̌������e�ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B�t�Ɍ����AHCCI

�R�Ă̎��p�����\�ł���APCCI�R�Ă����p�����\�ƍl������B

�ΔR�ĂƌĂ��R�Ė@�ł���BHCCI�R�Ă̔R�����K�\�����ł���APCCI�R�Ă̔R�����y���ł����邱�Ƃ��傫����

�Ȃ邪�AHCCI�R�Ă�PCCI�R�Ă̗����̔R�ẮA���Ɉ��k���݂̂ŔR�Ă��������A�Ή��`�d�̔R�Ă̖������Ƃ���

���ł���B���������āAHCCI�R�Ă�PCCI�R�ẮA�ɂ߂ėގ������R�Ė@�ł���ƍl������B���������āAHCCI�R�Ă�

PCCI�R�ẮA�������e���ގ����Ă���A�����ɂ���Ă͓���̌������e�ƌ��邱�Ƃ��\�ł���B�t�Ɍ����AHCCI

�R�Ă̎��p�����\�ł���APCCI�R�Ă����p�����\�ƍl������B

�@�f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�́A�f�B�[�[���G���W���̕������^�]�ɂ����āA�s�X�g

���̏㎀�_�O�̂Q�T�H���`�R�T�H���iBTDC)�̋ɂ߂đ��������ɔR�����˂��J�n���邱�Ƃ������ł���B�㎀�_�O�̂Q

�T�H���`�R�T�H���iBTDC)�̑��������́A���k�s���̓r���ł���B���̎��_�ł́A�V�����_���̋z����C���\���Ɉ�

�k����Ă��Ȃ����߁A���̎��_�O�̂Q�T�H���`�R�T�H���iBTDC)�̎����ł́A���̋z����C�́A���x���ɂ߂ĒႢ��

�ɁA�V�����_�����͂��Ⴂ��ɁA�V�����_����C�̖��x����r�I�Ⴂ��Ԃł���B���̂悤�ȃV�����_�̓����ɁA�R��

�i�y���j���˂��邽�߁A�R�������͍L���g�U�E���z���邱�ƂɂȂ�B���̌��ʁA�V�����_���i���R�Ď����j�ł́A�ȍ�

���C���`�������B�f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�́A�f�B�[�[���G���W���̕������^

�]�ɂ����āA���̊����C��R�Ă����邽�߁A���s�f�B�[�[���G���W���R�ĂƑ傫���قȂ邱�ƂɂȂ�B

���̏㎀�_�O�̂Q�T�H���`�R�T�H���iBTDC)�̋ɂ߂đ��������ɔR�����˂��J�n���邱�Ƃ������ł���B�㎀�_�O�̂Q

�T�H���`�R�T�H���iBTDC)�̑��������́A���k�s���̓r���ł���B���̎��_�ł́A�V�����_���̋z����C���\���Ɉ�

�k����Ă��Ȃ����߁A���̎��_�O�̂Q�T�H���`�R�T�H���iBTDC)�̎����ł́A���̋z����C�́A���x���ɂ߂ĒႢ��

�ɁA�V�����_�����͂��Ⴂ��ɁA�V�����_����C�̖��x����r�I�Ⴂ��Ԃł���B���̂悤�ȃV�����_�̓����ɁA�R��

�i�y���j���˂��邽�߁A�R�������͍L���g�U�E���z���邱�ƂɂȂ�B���̌��ʁA�V�����_���i���R�Ď����j�ł́A�ȍ�

���C���`�������B�f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�́A�f�B�[�[���G���W���̕������^

�]�ɂ����āA���̊����C��R�Ă����邽�߁A���s�f�B�[�[���G���W���R�ĂƑ傫���قȂ邱�ƂɂȂ�B

�@�����Ō��s�f�B�[�[���G���W���R�Ăƃf�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�̑���ɂ��āA��

���̐}�Q�|�W�ɂ܂Ƃ߂��B

���̐}�Q�|�W�ɂ܂Ƃ߂��B

| |

|

| �E���k��͂P�T�`�P�U���x | �E���k��͂P�T�H�`�P�U�H���x

�i�P�V�H���x�܂ł̍����k��̏ꍇ���L�蓾��Ɨ\�z�j |

| �E�P�T���`�P�O���iBTDC)�̎����ɔR�����˂��J

�n �E�S���^�]���ł��R�����ˊ��Ԃ� �Q�O���i�N�����N�p�x�j���x �@�� �R�����˂͏㎀�_�O��̊��ԂŊ��� |

�E�Q�T�H���`�R�T�H���iBTDC)�̎����ɔR�����ˁv���J�n�Ɨ\�z

�@�� �E���k�s���r���ŒႢ���x�̃V�����_���ɔR���� �@�� �E���Βx����Ԃ��Q�O�H���`�R�O�H���i�N�����N�p�x�j���x�̒����� �E�R�����˂̏I���́A�s�X�g���̏㎀�_�O�ɏI���Ɨ\�z

|

| �E���Βx����Ԃ́A�\���x�i�N�����N�p�x�j���x

�̒Z���� �@�� �E�P�T���`�P�O���iBTDC)�̔R�����ˊJ�n�Ƃ́A �\���x�i�N�����N�p�x�j���x�̒��Βx����Ԃ� �̑g�ݍ��킹�ŁA�㎀�_�ߖT�̔R�ĊJ�n�ƔM �������̍������e�x�i���㎀�_�o�ߌ�̏㎀ �_�ɋ߂��N�����N�p�x�ł̔M�����j�ɂ��A���� �M���������� |

�E���Βx����Ԃ́A�Q�O�H���`�R�O�H���i�N�����N�p�x�j���x�̒�����

�@�� �E���{�ɂ�����|30������{�S�O���̔N�Ԃ̑�C���x�ϓ��ł́A���Βx��� �Ԃ��啝�ɕϓ�����댯���ߑ� �E�y���ɂ�����p���t�B���n�A�I���t�B���n�A�i�t�e���n�A�F�����n�̂S��ނ̒Y �����f�̍����䗦�̕ϓ��ɂ��A���Βx����Ԃ��啝�ɕϓ�����댯���ߑ� �@�� �E���Βx����Ԃ��Z���Ȃ�ϓ��ł̓s�X�g���㎀�_�O�̒��ƂȂ邽�߁A�G���W ���̋t��]��f�B�[�[���m�b�N�ɂ��G���W���j���̕s������� �E���Βx����Ԃ������Ȃ�ϓ��ł̓s�X�g���㎀�_��啝�Ɍo�߂����c���s�� �r���̒��ƂȂ邽�߁A�M�������傫���ቺ����s������� |

| �E�\���x�i�N�����N�p�x�j�̒Z�����Βx�����

�́A���������ɂ����鏭�ʂ̕��˔R������ ��Ɋg�U���邱�Ƃ�h�~ �@�� ���������̏��ʕ��˂Ɍ��������R���Ƌ�C �̍����C���`������邽�߁A���������ł� �r�C�����̍팸�i�����������ł̖��ʂȋz ����C�̉ߔM�ɂ��M�����̍팸�j�j |

�E�Q�O�H���`�R�O�H���i�N�����N�p�x�j�̒������Βx����ԂƂ��邱�Ƃɂ��A�R��

�����Ɋȍ����C�̕��z���L�͈͂Ɍ`��

�@�� �E�����������ȍ����C�`���ɂ��A���������ł�NO���팸��PM�팸 ���\�ł��邪�A���������ł̖��ʂȋz����C�̉ߔM�ɂ��M���������� �@�� �E���������ɔM��������������댯 |

�@�ȏ�̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�́A���s�f�B�[�[���G���W���R�ĂƔ�r��

���ꍇ�A���������ł��ȍ����C�`���ɂ����NO���팸��PM�팸�ł���f���炵������������B�Ƃ��낪�A�c�O

�Ȃ��ƂɁA�f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�́A�������������̉^�]�����s�\�ł����

�ɁA����PCCI�R�Ď��ɂ͏]���̃f�B�[�[���R�Ăɔ�ׂĔM�������������Ă��܂����Ƃł���B

���ꍇ�A���������ł��ȍ����C�`���ɂ����NO���팸��PM�팸�ł���f���炵������������B�Ƃ��낪�A�c�O

�Ȃ��ƂɁA�f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�́A�������������̉^�]�����s�\�ł����

�ɁA����PCCI�R�Ď��ɂ͏]���̃f�B�[�[���R�Ăɔ�ׂĔM�������������Ă��܂����Ƃł���B

�@�܂�A�f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�́A�����������M����������������v���I��

���ׂ����邽�߁A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�ċZ�p�Ƃ��Ă͖��炩�Ɏ��i�ƍl������B���̏�A���{��

������C�ۏ�����y���̎s�̏��l������ƁA�}�Q�|�X�Ɏ������ʂ�A���s��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̂悤

�ȉ~���ȉ^�]������Ȃ��Ƃ���A���{�ł͏����ɂ킽���āA���̃f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI

�R��)�̋Z�p�����p�������\���͊F���ƍl������B

���ׂ����邽�߁A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�ċZ�p�Ƃ��Ă͖��炩�Ɏ��i�ƍl������B���̏�A���{��

������C�ۏ�����y���̎s�̏��l������ƁA�}�Q�|�X�Ɏ������ʂ�A���s��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̂悤

�ȉ~���ȉ^�]������Ȃ��Ƃ���A���{�ł͏����ɂ킽���āA���̃f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI

�R��)�̋Z�p�����p�������\���͊F���ƍl������B

| |

�E�Ή��`�d��镬�˔R���̑S�ʂ��m���ɔR��

�@�� �E�N�Ԃł́|30������{�S�O���̑�C���x�ϓ���A�y���ɂ�����p���t�B���n�A�I���t�B��

�n�A�i�t�e���n�A�F�����n�̂S��ނ̒Y�����f�̍����䗦�̑啝�ȕϓ�������{����

�����āA���s�̃f�B�[�[���G���W���̔R�Ăł͉~���ȉ^�]������

|

| |

�E�L�͈͂Ɋg�U�E���U���������C�́A���Ȓ��ɂ��R�Ăɂ��R�Ă�����(���Ή��`

�d�̔R�Ă͖����j

�@�� �E���{�ł͔N�ԁ|30������{�S�O���̑�C���x�ϓ���A�y���ɂ�����p���t�B���n�A�I���t�B

���n�A�i�t�e���n�A�F�����n�̂S��ނ̒Y�����f�̍����䗦�̑啝�ȕϓ�����̂�

�߁A�f�B�[�[���\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�ł́A�G���W���̉^�]�s�\��j���̊�

����A���������̔M����������

|

�@���̂悤�ɁA�f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�́A���{�ɂ�����|30������{�S�O���̔N��

�̑�C���x�ϓ���y���̕i���̃o���c�L�ɂ���Ĕ�������G���W���^�]��̕s��ɉ����āA�����������M����

�̈����̖������邽�߁A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�ċZ�p�Ƃ��Ă͎��p���Ɍ����邱�Ƃ������ł���B

�̑�C���x�ϓ���y���̕i���̃o���c�L�ɂ���Ĕ�������G���W���^�]��̕s��ɉ����āA�����������M����

�̈����̖������邽�߁A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̔R�ċZ�p�Ƃ��Ă͎��p���Ɍ����邱�Ƃ������ł���B

�@���݁A�啝�ȑ�C���x�ϓ���y���̕i���̃o���c�L����R�Ƒ��݂��錻�݂̏ɂ����āA�u���Ȓ��v�Ɓu�Ή�

�`�d�v�̑g�ݍ���ŔR�Ă��������錻�s�f�B�[�[���G���W���R�ẮA�K�Ȉ��k��̗̍p�ɂ���Ĉ��肵�����Βx��

�ƔR�Ă̐i�s�������ł������߁A�Â�������{�̃f�B�[�[���g���b�N�ɍ̗p����Ă����B����ɑ��A�G���W����������

�^�]�ł�NO���팸��PM�팸�̃����b�g�����ɖڂ�D��ꂽ�n���Ȋw�ҁE�����ҁE�Z�p�҂̏����́A200�P�N������u��

�Ȓ��v�݂̂ŔR�Ă���������f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�̋Z�p���f�B�[�[���G���W��

�̏����I�ȔR�ċZ�p�Ɛ����ɐ������Ă����̂ł���B���̂��߁A���ɁA�f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR��

�i��PCCI�R��)�̋Z�p���f�B�[�[���G���W���̏����I�ȔR�ċZ�p�ł���A���̋Z�p�Ɋւ�������o���_�����\��

���݂ł��v�X�A�������Ă��锤�ł���B

�`�d�v�̑g�ݍ���ŔR�Ă��������錻�s�f�B�[�[���G���W���R�ẮA�K�Ȉ��k��̗̍p�ɂ���Ĉ��肵�����Βx��

�ƔR�Ă̐i�s�������ł������߁A�Â�������{�̃f�B�[�[���g���b�N�ɍ̗p����Ă����B����ɑ��A�G���W����������

�^�]�ł�NO���팸��PM�팸�̃����b�g�����ɖڂ�D��ꂽ�n���Ȋw�ҁE�����ҁE�Z�p�҂̏����́A200�P�N������u��

�Ȓ��v�݂̂ŔR�Ă���������f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�̋Z�p���f�B�[�[���G���W��

�̏����I�ȔR�ċZ�p�Ɛ����ɐ������Ă����̂ł���B���̂��߁A���ɁA�f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR��

�i��PCCI�R��)�̋Z�p���f�B�[�[���G���W���̏����I�ȔR�ċZ�p�ł���A���̋Z�p�Ɋւ�������o���_�����\��

���݂ł��v�X�A�������Ă��锤�ł���B

�@�Ƃ��낪�A�~�G�́|30������ċG�́{�S�O�����x�̑�C���x�ϓ���A�y���ɂ�����p���t�B���n�A�I���t�B���n�A�i�t

�e���n�A�F�����n�̂S��ނ̒Y�����f�̍����䗦�̑啝�ȕϓ�����̂��߁A�f�B�[�[���\�������k���ΔR��

�i��PCCI�R��)�ł́A�G���W���̉^�]�s�\��j���̊댯��A���������̔M�������������Ă��܂����Ƃ����炩�ƂȂ�

�����߁A2013�N�ȍ~�ɂ��f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�Ɋւ��錤���J�������~�����X

���ł���B���̏؋��́A�ȉ��Ɏ������u�}�Q�]�P�O�@���{�ɂ�����PCCI�R�Ă�f�ގ�����HCCI�R�Ă̓����o�茏���̐�

�ځv�ƁA�u�}�Q�]�P�P�@���{�ɂ������\�������k���ΔR�Ă̘_�����\�����̐��ځv�ł���B�����\�������k���ΔR�Ă�

�����o�茏���Ƙ_�����\�����̐��ڂ�����ƁA�����̌����Ƃ��Q�O�P�R�N�ȍ~�ɂ͌������Ă��܂��Ă���X�������炩

���B

�e���n�A�F�����n�̂S��ނ̒Y�����f�̍����䗦�̑啝�ȕϓ�����̂��߁A�f�B�[�[���\�������k���ΔR��

�i��PCCI�R��)�ł́A�G���W���̉^�]�s�\��j���̊댯��A���������̔M�������������Ă��܂����Ƃ����炩�ƂȂ�

�����߁A2013�N�ȍ~�ɂ��f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�Ɋւ��錤���J�������~�����X

���ł���B���̏؋��́A�ȉ��Ɏ������u�}�Q�]�P�O�@���{�ɂ�����PCCI�R�Ă�f�ގ�����HCCI�R�Ă̓����o�茏���̐�

�ځv�ƁA�u�}�Q�]�P�P�@���{�ɂ������\�������k���ΔR�Ă̘_�����\�����̐��ځv�ł���B�����\�������k���ΔR�Ă�

�����o�茏���Ƙ_�����\�����̐��ڂ�����ƁA�����̌����Ƃ��Q�O�P�R�N�ȍ~�ɂ͌������Ă��܂��Ă���X�������炩

���B

|

|

�@���̕���27�N3���̓������́u����26�N�x�����o��Z�p�����������i�T�v�j�����ԃG���W���Z�p�v�Ɏ����ꂽ

PCCI�R�Ă�f�ގ�����HCCI�R�Ă̓����o�茏����_�����\�����̐��ڌ��ʂ��猩��ƁA�����_�i��2018�N6�����݁j

�ł́A�f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�̋Z�p�́A�����I�Ɏ��p��������Ȍ��Z�p�ł���

�Ƃ̗�������ʉ����A�����̑�w�A�����@�ցA��Ƃɂ����ē��Y�R�ċZ�p�̌����J�������~�ɂȂ����l�q�����Ď�

���B

PCCI�R�Ă�f�ގ�����HCCI�R�Ă̓����o�茏����_�����\�����̐��ڌ��ʂ��猩��ƁA�����_�i��2018�N6�����݁j

�ł́A�f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�̋Z�p�́A�����I�Ɏ��p��������Ȍ��Z�p�ł���

�Ƃ̗�������ʉ����A�����̑�w�A�����@�ցA��Ƃɂ����ē��Y�R�ċZ�p�̌����J�������~�ɂȂ����l�q�����Ď�

���B

��̌����́A�啝�ȑ�C���x�ϓ���y���̕i���̃o���c�L�����݂���ꍇ�ɂ́u���Ȓ��v�̒��Βx����Ԃ�����

���ω����邷��Ɖ]���A�H�w��̍��{���������S�ɖ����������ʂł͂Ȃ����ƍl������B�v����ɁA�f�B�[�[���G��

�W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�̑����́A�Ԕ����Ȋw�ҁE�����ҁE�Z�p�҂��G���W���R�čH�w��̍��{��

�����������z�Z�p�̕����v�������ʂ̂悤�Ɏv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�@�����Ƃ��A2013�N������A���́u���Ȓ��v�����ŔR�Ă���������f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��

PCCI�R��)�̎��p�����s�\�ł��邱�Ƃɑ����̊w�ҁE�����ҁE�Z�p�҂��C�t���n�߂����Ƃ́A���R�̐���s���ƍl����

���B���̌��ʁA2013�N�ȍ~�ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�̌����J�����Q�Ăāu��

�~�v�Ⴕ���́u�ΊO�I�Ȍ��`�v���~�߂�w�ҁE�����ҁE�Z�p�҂��������\�ꂽ�B���̂��߁A�f�B�[�[���G���W���̗\����

���k���ΔR�āi��PCCI�R��)�̓����o�茏���Ƙ_�����\�����́A�}���Ɍ����������̂ƍl������B

�@���������āA�����_�i��2018�N6�����݁j�ł́A�f�B�[�[���R�Ă̖{���𗝉������w�ҁE�����ҁE�Z�p�҂́A�f�B�[�[

���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�̋Z�p�������I�Ɏ��p�����s�\�Ȍ��Z�p�ł���Ɣ��f���Ă�

��ƌ���̂��Ó��ł���B�������A���݂ł��\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�̋Z�p���f�B�[�[���G���W���̏����I

�Ȑ��\����Z�p�Ɛ�������w�ҁE�����ҁE�Z�p�҂́A�f�B�[�[���R�Ă𗝉��ł��Ȃ��{���̔n���Ȑl�Ԃł͂Ȃ�����

�l������B

�@�Ƃ���ŁA2018�N4��1���ɔ��s���ꂽ�u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�ɂ́A����c��w�̑吹�O�����́u����

�ԃG���W���V�X�e���̍��������̉\���Ɠ��B�_�v�Ƒ肵���_���̑�S�D�R���ł́A�ȉ��̐}�Q�]�P�Q�Ɏ������悤�ɁA��

���������f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�������I�Ɏ��p�����ׂ��R�ċZ�p�Ƃ��Č��݂ł�

���X�ɐ������Ă���B

�ԃG���W���V�X�e���̍��������̉\���Ɠ��B�_�v�Ƒ肵���_���̑�S�D�R���ł́A�ȉ��̐}�Q�]�P�Q�Ɏ������悤�ɁA��

���������f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�������I�Ɏ��p�����ׂ��R�ċZ�p�Ƃ��Č��݂ł�

���X�ɐ������Ă���B

|

�@���̑�Q���ł́A�����ԋZ�p�2018�N4��1���ɔ��s�����Z�p���u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�ɂ́A����c

��w�̑吹�O�������u�����ԃG���W���V�X�e���̍��������̉\���Ɠ��B�_�v�Ƒ肵���_���ł́A��^�f�B�[�[���g

���b�N���u�������H���ʓ��H�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R��̉��P�v�A�uNO���̍팸�v�̓f�B�[�[���G���W���̒��E��

���^�]���̔R����P���K�v�ł���ɂ�������炸�A����c��w�E�吹�O�������啔���̋L�q����^�f�B�[�[��

�g���b�N�̐��\���P�Z�p�Ƃ��Ė����ȑS���א��\�����P����Z�p������Ă���B�܂�A���Y���吹�����_���́A

��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ��āA�u���\���P�Z�p�v�ƋU���āu���\���P������ȋZ�p�v�����ɂ߂Ė��̂����

�e�ł��邱�Ƃ���������B������Z�߂�ƁA�ȉ��̐}�Q�]�P�R�̒ʂ�ł���B

| |

|

�� �i�吹�����_���̓��e�j

�@�吹�����́A��^�f�B�[�[���g���b�N�́u�������H���ʓ��H�𑖍s����ꍇ�̑��s�R����P�v�A

�u���[�h�R��̉��P�v�̍���̐i���E�i�W��}�邽�߂ɂ̓f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]����

�R����P���K�v�Əq�ׂĂ���B

�@��

�� �i���Y�_���̌�����咣�j

�@�吹�����_���ɋL�ڂ��ꂽ�̃f�B�[�[���G���W���̐��\���P�̋Z�p�́A�啔�����S���א��\��

���P����Z�p�Ő�߂��Ă���A���E�ᕉ�א��\�̉��P�Z�p�͎��p�s�\�ȉ^�]���Ɍ��肳���

����A���E�ᕉ�א��\�̉��P�Z�p�͎��p��������ȃf�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR��

�i��PCCI�R��)�����ł���B�܂�A�吹�����_���́A��^�f�B�[�[���g���b�N�́u�������H����

���H�𑖍s����ꍇ�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R��̉��P�v���\�ɂ���Z�p���F���Ɖ]�����Ƃ�

����B

|

|

| �� �i�吹�����_���̓��e�j

�@�吹�_���̑�R���̐}�Q�ɂ́A�u�C���x�~�̋Z�p�̓f�B�[�[���G���W���ł̕������ׂ̌������P �̋Z�p�Ƃ��āu�C���x�~�v�����L����Ă���B�������A�u�R�D�P�@��ʓI�ȍ��������Z�p�v�̍��i���O�q �̐}�Q�]�Q�j�ł́A��^�f�B�[�[���g���b�N�́u�������H���ʓ��H�𑖍s����ꍇ�̑��s�R�� ���P�v�A�u���[�h�R��̉��P�v���\�ȗZ�p�̒�����u�C���x�~�v�̋Z�p��吹�������폜���� ����B �@�� �� �i���Y�_���̌�����咣�j �@�f�B�[�[���G���W���ł́u�C���x�~�v�͑�^�f�B�[�[���g���b�N�́u�������H���ʓ��H�𑖍s���� �ꍇ�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R��̉��P�v������ȋZ�p�ł���ƁA�吹�O�����͌�����Ă��� �悤���B |

|

| �� �i�吹�����_���̓��e�j

�@�吹�����_���́u��R�D�R���v�ł́A�吹�����́A�f�B�[�[���G���W���̔M�����������I�ɍX�Ɍ��� �ł���Z�p�Ƃ��āu�R�������[�������ɂ��d�q���䑽�i���ˁ^�������ˁi�Q�O�O�`�R�O�OMPa�j�v�� �u�ϋ@�\�⑽�i�V�X�e���ɂ��^�[�{�ߋ��v���̒��ȋZ�p���咣���Ă���B �@�� �� �i���Y�_���̌�����咣�j �@�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO)��2004�`2009�N�Ɏ��{�����v�V�I����

�����Q�ԑ����Z�p�J���Ƒ肵�������ł́A�u�R�������[�������ɂ��d�q���䑽�i���ˁ^����

���ˁi�Q�O�O�`�R�O�OMPa�j�v��u�ϋ@�\�⑽�i�V�X�e���ɂ��^�[�{�ߋ��v���̋Z�p�́ANO���팸

�ɂ͗L���ł��邪�A2015�N�x�d�ʎԔR�������Q�����̃��[�h�R��̈������������Ƃ̌���

���ʂł������B�Ƃ��낪�A�吹�����́A�R�O�OMPa�̍����R�����˂ł̓��[�h�R���������Ƃ�

NEDO�̌������ʂ����S�ɖ������A�吹�_���ł́A�R��̃V���~���[�V�����v�Z���ʂ������ɂ���

�R�O�OMPa�̍����R�����˂̓��[�h�R����P�ł���Ƃ̎咣���s���Ă���B���̖ϑz�ɂ悤��

�_���́A��ʓI�ɂ͏o�L�ڂȘ_���Ƃ��Čy�̂����ׂ��Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

|

|

| �� �i�吹�����_���̓��e�j

�@��^�f�B�[�[���g���b�N�́u�������H���ʓ��H�𑖍s����ꍇ�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R��� ���P�v�̍���̐i���E�i�W��}�邽�߂ɂ̓f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R����P�� �K�v�ł���B����ɂ�������炸�A�吹�����_���́u��R�D�R���v�ł́A�f�B�[�[���G���W���̔M���� �������I�ɍX�Ɍ���ł���Z�p�Ƃ��āA�u�~���[�T�C�N���v�A�u�ρ^���i�^�[�{�ߋ��V�X�e���v�A �u�^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���i�@�B�����d���j�v�A�u�����L���T�C�N���i�o�C�i�����d�j�v�A�u�M�d�f�q ���d�v�̃f�B�[�[���G���W���̍����^�]���ɂ����Ă̂ݏ\���Ȕr�C�G�l���M�[��L���ɉ� �ł���@�\�����L���Ă��Ȃ��Z�p�����X�Ɨ���Ă���B �@�� �� �i���Y�_���̌�����咣�j �@�r�C�G�l���M�[������Z�p�́A�G���W���̑S���א��\�̉��P�ɂ͗L���ł��邪�A���E�ᕉ��

�^�]���̐��\���P���͏��ł���B�f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]���̐��\���P�K�v�ƂȂ�

��^�f�B�[�[���g���b�N�́u�������H���ʓ��H�𑖍s����ꍇ�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R���

���P�v�A�uNO���̍팸�v���́A�r�C�G�l���M�[������Z�p�ł͎���������ł���B

�@�����Ń|���R�c���Z�p���̕M�҂���Ă��Ă��邱�Ƃ́A��q�̑�R���ɏڏq���Ă���悤�ɁA�r�C

�G�l���M�[������Z�p��p���đ�^�f�B�[�[���g���b�N�́u���\���P�v���������邽�߂ɂ́A

�u�~���[�T�C�N���v�A�u�ρ^���i�^�[�{�ߋ��V�X�e���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�V�X�e���i�@�B��

���d���j�v�A�u�����L���T�C�N���i�o�C�i�����d�j�v�A�u�M�d�f�q���d�v�Ɓu�C���x�~�v��g�ݍ��킹��

���E�ᕉ�^�]���ɂ�����r�C�G�l���M�[�̉��u�̌��������}�邱�Ƃł���B����́A

�f�B�[�[���G���W���ł̋C���x�~�̗L�����𗝉��ł��Ȃ��吹�O�����ɂƂ��Ă͖����Șb����

�m��Ȃ����E�E�E�E�E�E�E�B

|

|

| �� �i�吹�����_���̓��e�j

�@�吹�����́A��^�f�B�[�[���g���b�N�́u���\���P�v���������邽�߁A�f�B�[�[���G���W���̗\����

���k���ΔR�āi��PCCI�R��)�������I�Ɏ��p�����ׂ��R�ċZ�p�Ƃ��Đ������Ă���B

�@��

�� �i���Y�_���̌�����咣�j �@�f�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�́A�f�B�[�[���̗��z�I�ȔR�Ă̏o���� ���Ⴂ�������w�ҁE�����ҁE�Z�p�҂�2001�N������M���I�ɋ��J�����n�߂��Z�p�ł���B ����PCCI�R�ẮA�O�q�̐}�Q�]�P�O���}�Q�]�P�P�Ɏ������ʂ�A2001�N������2013�N���܂ł� ���\�N�Ԃɂ���Đ��E���ő����̌������������{���ꂽ���ʁA�R�Ď����ɕ��z�����R���� �u���Ȓ��v�����ŔR�Ă�����������R�Č`�Ԃ̂��߁A�啝�ȑ�C���x�̕ϓ���y���̕i���� �o���c�L�����݂���ꍇ�ɂ́u���Ȓ��v�̒��Βx����Ԃ��������ω����Ă��܂������s�\�Ȗ�� �̂��邱�Ƃ����������B �@���̑��ɂ��A����PCCI�R�Ăł́A�R����̕s��̑��݂����炩�ƂȂ������߁A2013�N������ �����̊w�ҁE�����ҁE�Z�p�҂́APCCI�R�Ă̌�����������n�߂��̂ł���B�����āA�����_ �i��2017�N6�����݁j�ł́APCCI�R�Ă̌����J�������{��������w�ҁE�����ҁE�Z�p�҂́A�ɂ߂� ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���̂�����ł���B�Ƃ��낪�A�吹�����́A�����I�ɑ�^�f�B�[�[���g���b�N �́u���\���P�v����������Z�p�Ƃ��āAPCCI�R�Ă̋Z�p�𐄏����鎞��x��̌�����Z�p���� �䎩�g�̘_���Ŕ��\��������X�ƍs���Ă���B���Ƃ��M�����Ȃ����Ƃł���B |

|

�@�ȏ�̂悤�ɁA�����ԋZ�p�2018�N4��1���ɔ��s�����Z�p���u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�ɂ́A����c��

�w�̑吹�O�������u�����ԃG���W���V�X�e���̍��������̉\���Ɠ��B�_�v�Ƒ肵���_���\���Ă���B������

�������_����ǂނƁA��^�f�B�[�[���g���b�N���u�������H���ʓ��H�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R��̉�

�P�v�A�uNO���̍팸�v�̐��\���P�ł̓f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R����P���K�v�ł���ɂ�����

��炸�A����c��w�E�吹�O���_��������^�f�B�[�[���g���b�N�̐��\���P�ɖ����ȑS���א��\�����P��

��I�O��ȋZ�p����Ă���B

�w�̑吹�O�������u�����ԃG���W���V�X�e���̍��������̉\���Ɠ��B�_�v�Ƒ肵���_���\���Ă���B������

�������_����ǂނƁA��^�f�B�[�[���g���b�N���u�������H���ʓ��H�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R��̉�

�P�v�A�uNO���̍팸�v�̐��\���P�ł̓f�B�[�[���G���W���̒��E�ᕉ�^�]���̔R����P���K�v�ł���ɂ�����

��炸�A����c��w�E�吹�O���_��������^�f�B�[�[���g���b�N�̐��\���P�ɖ����ȑS���א��\�����P��

��I�O��ȋZ�p����Ă���B

�@���̌����Ƃ��čl�����邱�Ƃ́A�����������c��w�̌�������u�`�̒��ł́A�吹�O���_�������u��������

�i�Q�O�O�`�R�O�OMPa�j�⑽�i�V�X�e���ɂ��^�[�{�ߋ��v�A�u�r�C�G�l���M�[�Z�p�v��A�u�R��s�ǂȏ�Ɏ��p������

��ȃf�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�v���̋Z�p�ɂ���đ�^�f�B�[�[���g���b�N�̔R���

NOX�̉��P���\����Ƃ��������I�O��̎咣���s���Ă��邱�Ƃɂ��āA����c��w�̒��ł��٘_�E���_���F��

�ł������Ɛ��������B����ȏ�ɁA����c��w���ł��吹�O���_�����̊Ԉ�����咣���m�肳��A�̎^����Ă�

���\�����\���ɍl������B���̌��ʁA�吹�O���_�����́A�䎩�g�̎咣���e�̌�������F������M�d�ȋ@

���r�������ɒu����Ă���̂����m��Ȃ��B

�i�Q�O�O�`�R�O�OMPa�j�⑽�i�V�X�e���ɂ��^�[�{�ߋ��v�A�u�r�C�G�l���M�[�Z�p�v��A�u�R��s�ǂȏ�Ɏ��p������

��ȃf�B�[�[���G���W���̗\�������k���ΔR�āi��PCCI�R��)�v���̋Z�p�ɂ���đ�^�f�B�[�[���g���b�N�̔R���

NOX�̉��P���\����Ƃ��������I�O��̎咣���s���Ă��邱�Ƃɂ��āA����c��w�̒��ł��٘_�E���_���F��

�ł������Ɛ��������B����ȏ�ɁA����c��w���ł��吹�O���_�����̊Ԉ�����咣���m�肳��A�̎^����Ă�

���\�����\���ɍl������B���̌��ʁA�吹�O���_�����́A�䎩�g�̎咣���e�̌�������F������M�d�ȋ@

���r�������ɒu����Ă���̂����m��Ȃ��B

�@�Ȃ��A�吹�O���_���������d�ˉ߂�������n�߂����߂Ɋw�҂̐E����S������\�͂������n�߂��ꍇ�ł�

���Ă��A����c��w���ɐ��m�Ȓm�����������Ⴂ�G���W���W�҂��吹�O���_��������^�f�B�[�[���g���b�N�̐�

�\���P�Ɋւ���咣�E�����̌����w�E���ďC�����Ă���A��^�f�B�[�[���g���b�N�̐��\���P�ɂ͑S���א��\��

���P���L���Ƃ̌�����I�O��̎咣�̘_�����吹�O���_�������u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�ɓ��e���邱

�Ƃ����������ƍl������B���������āA��^�f�B�[�[���g���b�N�̐��\���P�Ɋւ��������Z�p���̘_�����u������

�Z�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�����\�����吹�O���_���������s�́A����c��w�̃G���W������̊W�҂ɂ͔n����

�����Ȃ����߂ɋN�����Ă��܂����s�ˎ��Ƃ��l������B�@���Ȃ��̂ł��낤���B����ɂ��Ă̔��_���́A�����̃��[

���A�h���X���ɂ���������K���ł���B

���Ă��A����c��w���ɐ��m�Ȓm�����������Ⴂ�G���W���W�҂��吹�O���_��������^�f�B�[�[���g���b�N�̐�

�\���P�Ɋւ���咣�E�����̌����w�E���ďC�����Ă���A��^�f�B�[�[���g���b�N�̐��\���P�ɂ͑S���א��\��

���P���L���Ƃ̌�����I�O��̎咣�̘_�����吹�O���_�������u�����ԋZ�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�ɓ��e���邱

�Ƃ����������ƍl������B���������āA��^�f�B�[�[���g���b�N�̐��\���P�Ɋւ��������Z�p���̘_�����u������

�Z�p�@Vol.72�ANo.4�A2018.�v�����\�����吹�O���_���������s�́A����c��w�̃G���W������̊W�҂ɂ͔n����

�����Ȃ����߂ɋN�����Ă��܂����s�ˎ��Ƃ��l������B�@���Ȃ��̂ł��낤���B����ɂ��Ă̔��_���́A�����̃��[

���A�h���X���ɂ���������K���ł���B

�@�Ƃ���ŁA�b�͕ς�邪�A���v�Вc�@�l�E�����ԋZ�p��́u�ϗ��K��v�ł́A��M�ɂ��āu�������ʂ�ʂ�

�Љ�ɐ������������܂��B�v�Ɠ��X�Ɛ錾���Ă���̂ł���B���������āA���U���Z�p�����吹�����_�����f�ڂ����

���Ƃ́A�펯�I���L�蓾�Ȃ����Ƃł���B�Ƃ��낪�A�����ɂ́A���U���Z�p����ڂ��吹���_�����̘_��������

�ԋZ�p��Ɍf�ڂ��ꂽ�̂ł���B����́A�����ԋZ�p��́u�ϗ��K��v���P�Ȃ���蕨�ł���ꍇ��A�u�����ԋZ

�p�v���̕ҏW�ψ�����\�ň����Ȑl�Ԃł��������Ƃ������ƍl������B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A���{�����ԋZ�p��̖�

�S���l�̉���ɂƂ��ẮA���f���̏�Ȃ����Ƃł���B

�Љ�ɐ������������܂��B�v�Ɠ��X�Ɛ錾���Ă���̂ł���B���������āA���U���Z�p�����吹�����_�����f�ڂ����

���Ƃ́A�펯�I���L�蓾�Ȃ����Ƃł���B�Ƃ��낪�A�����ɂ́A���U���Z�p����ڂ��吹���_�����̘_��������

�ԋZ�p��Ɍf�ڂ��ꂽ�̂ł���B����́A�����ԋZ�p��́u�ϗ��K��v���P�Ȃ���蕨�ł���ꍇ��A�u�����ԋZ

�p�v���̕ҏW�ψ�����\�ň����Ȑl�Ԃł��������Ƃ������ƍl������B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A���{�����ԋZ�p��̖�

�S���l�̉���ɂƂ��ẮA���f���̏�Ȃ����Ƃł���B

�@�Ƃ���ŁA������S���̗]�k�ł͂��邪�A���y��ʏȁi���Ɨ��s���@�l�����ԋZ�p�����@�\�̌�ʈ��S������

���j�́A2016�N�̉ċG�ɂ����āA2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��H�㑖�s����

NOx�팸���u���~������G���W��������̗p���Ă��邽�߂ɍő��NO���K���l�̂R�S�{��NOx��r�o���鎖������

�ۂ̑��s�����Ŋm�F�����B���̎������ʂ̃f�[�^�́A�吹�O�������ψ����߂�u�r�o�K�X�s�����Ă���

�f�B�[�[����p�ԓ��������@������������v�ɒ�o����Ă���B�Ƃ��낪�A2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v���h

�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�H�㑖�s����NOx�팸���u���~���邱�Ƃ����m�ɋ֎~����Ă���2015�N6���ȑO�́u��

���H�^���ԗ��̕ۈ���v�ɓK�����Ă���ƍ��y��ʏȂ���u�^���w��v�����擾�����f�B�[�[����p�Ԃł���B

���j�́A2016�N�̉ċG�ɂ����āA2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��H�㑖�s����

NOx�팸���u���~������G���W��������̗p���Ă��邽�߂ɍő��NO���K���l�̂R�S�{��NOx��r�o���鎖������

�ۂ̑��s�����Ŋm�F�����B���̎������ʂ̃f�[�^�́A�吹�O�������ψ����߂�u�r�o�K�X�s�����Ă���

�f�B�[�[����p�ԓ��������@������������v�ɒ�o����Ă���B�Ƃ��낪�A2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v���h

�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�H�㑖�s����NOx�팸���u���~���邱�Ƃ����m�ɋ֎~����Ă���2015�N6���ȑO�́u��

���H�^���ԗ��̕ۈ���v�ɓK�����Ă���ƍ��y��ʏȂ���u�^���w��v�����擾�����f�B�[�[����p�Ԃł���B

�@���̘H�㑖�s����NOx�팸���u���~���邱�Ƃ����m�ɋ֎~����Ă���u�ԓ��H�^���ԗ��̕ۈ���v�ɓK

�����āu�^���w��v����2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A���ۂɂ͘H

�㑖�s����NOx�팸���u���~������G���W��������̗p���Ă��邽�߂ɍő��NO���K���l�̂R�S�{��NOx��

�r�o���Ă��邱�Ƃ��A���y��ʏȂ������f�[�^���m�F�����̂ł���B���̎����f�[�^�̑��݂́A2015�N6��������

�����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�u���H�^���ԗ��̕ۈ���v�Ɉᔽ�����u�s���ȃG���W������\�t

�g�v���̗p�����f�B�[�[����p�Ԃ��邱�Ƃ��N�ł��e�Ղɗ����ł��邱�Ƃł���B

�����āu�^���w��v����2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A���ۂɂ͘H

�㑖�s����NOx�팸���u���~������G���W��������̗p���Ă��邽�߂ɍő��NO���K���l�̂R�S�{��NOx��

�r�o���Ă��邱�Ƃ��A���y��ʏȂ������f�[�^���m�F�����̂ł���B���̎����f�[�^�̑��݂́A2015�N6��������

�����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�u���H�^���ԗ��̕ۈ���v�Ɉᔽ�����u�s���ȃG���W������\�t

�g�v���̗p�����f�B�[�[����p�Ԃ��邱�Ƃ��N�ł��e�Ղɗ����ł��邱�Ƃł���B

�@�����ŁA���ɁA2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃł́u�s���\�t�g�̗̍p�v�̂��߂�NO

���K���l�̂R�S�{��NOx��r�o���Ă���Ƃ̓��e�̕����u�r�o�K�X�s�����Ă����f�B�[�[����p�ԓ�������

�@������������v���쐬�����ꍇ�A2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�u���H�^����

���̕ۈ���v�Ɉᔽ���Ă��邱�Ƃ������Ȃ��߁A���y��ʏȂ��瓖�Y�f�B�[�[���Ԃ́u�^���w��̎������v�̏���

�����\�����ƂɂȂ�Ɨ\�z�����B���̏ꍇ�A���Y�f�B�[�[���Ԃɂ��āA�g���^�����Ԃ́A�����̔̔��֎~�

�[�U����̊��̎Ԃ̔���蓙���K�v�ƂȂ�A����ȑ��Q���邱�ƂɂȂ�B���̏Ɋׂ邱�Ƃ����O�ɉ������B��

�̕��@�́A�u�s���\�t�g�̃G���W������ɂ���čő��NO���K���l�̂R�S�{��NOx��r�o����2015�N6�������̃����h�N

���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��s���\�t�g�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��i���s���\�t�g���s�̗p�j�ƁA�u�r�o�K�X�s������

�����f�B�[�[����p�ԓ��������@������������v�ɒf�肵�������쐬���ĖႤ���Ƃł���B

���K���l�̂R�S�{��NOx��r�o���Ă���Ƃ̓��e�̕����u�r�o�K�X�s�����Ă����f�B�[�[����p�ԓ�������

�@������������v���쐬�����ꍇ�A2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ́A�u���H�^����

���̕ۈ���v�Ɉᔽ���Ă��邱�Ƃ������Ȃ��߁A���y��ʏȂ��瓖�Y�f�B�[�[���Ԃ́u�^���w��̎������v�̏���

�����\�����ƂɂȂ�Ɨ\�z�����B���̏ꍇ�A���Y�f�B�[�[���Ԃɂ��āA�g���^�����Ԃ́A�����̔̔��֎~�

�[�U����̊��̎Ԃ̔���蓙���K�v�ƂȂ�A����ȑ��Q���邱�ƂɂȂ�B���̏Ɋׂ邱�Ƃ����O�ɉ������B��

�̕��@�́A�u�s���\�t�g�̃G���W������ɂ���čő��NO���K���l�̂R�S�{��NOx��r�o����2015�N6�������̃����h�N

���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��s���\�t�g�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��i���s���\�t�g���s�̗p�j�ƁA�u�r�o�K�X�s������

�����f�B�[�[����p�ԓ��������@������������v�ɒf�肵�������쐬���ĖႤ���Ƃł���B

�@�����ŁA2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��s���\�t�g�ɂ���čő��NO���K���l��

�R�S�{��NOx��r�o���Ă��邱�Ƃ����o����ȑO����A���ɁA���́u�r�o�K�X�s�����Ă����f�B�[�[����p�ԓ���

�����@������������v�̈ψ����߂�吹�O�������g���^�����Ԃ̗��v���ŗD��ɂ���s�ׂ����s����u�p�S

�_�v�̈ϑ��Ɩ���L���ň����Ă����Ƃ���A�g���^�����Ԃ̋����v�]�����g���^�����Ԃ́u�p�S�_�v�̑吹

�O�����́A���Y�f�B�[�[���Ԃ̌��Ńg���^�����Ԃł̑��������𖢑R�ɖh�~���邽�߁A2015�N6�������̃����h�N��

�[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃł́u�s���\�t�g���s�̗p�v�ł���Ƃ̉R�̔�����������u�r�o�K�X�s�����Ă���

�����f�B�[�[����p�ԓ��������@������������v�̕��������ɍ쐬�����\��������B

�R�S�{��NOx��r�o���Ă��邱�Ƃ����o����ȑO����A���ɁA���́u�r�o�K�X�s�����Ă����f�B�[�[����p�ԓ���

�����@������������v�̈ψ����߂�吹�O�������g���^�����Ԃ̗��v���ŗD��ɂ���s�ׂ����s����u�p�S

�_�v�̈ϑ��Ɩ���L���ň����Ă����Ƃ���A�g���^�����Ԃ̋����v�]�����g���^�����Ԃ́u�p�S�_�v�̑吹

�O�����́A���Y�f�B�[�[���Ԃ̌��Ńg���^�����Ԃł̑��������𖢑R�ɖh�~���邽�߁A2015�N6�������̃����h�N��

�[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃł́u�s���\�t�g���s�̗p�v�ł���Ƃ̉R�̔�����������u�r�o�K�X�s�����Ă���

�����f�B�[�[����p�ԓ��������@������������v�̕��������ɍ쐬�����\��������B

�@���ۂ̂Ƃ���A�s���\�t�g�̃G���W������ɂ���čő��NO���K���l�̂R�S�{��NOx��r�o����2015�N6�������̃���

�h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��s���\�t�g�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��i���s���\�t�g���s�̗p�j�ƒf�肷��h���H�^

���ԗ��̕ۈ���h�Ɉᔽ���鋕�U�̔�����s�����u�r�o�K�X�s�����Ă����f�B�[�[����p�ԓ��������@����

��������v�̕����쐬���ꂽ���Ƃ́A��R���鎖���ł���B�����Ƃ��A����2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v��

�h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��s���\�t�g�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��i���s���\�t�g���s�̗p�j�ƒf�肷��h���H�^���ԗ��̕ۈ���

���h�Ɉᔽ���鋕�U�̔�����哱�����̂́A�u�r�o�K�X�s�����Ă����f�B�[�[����p�ԓ��������@����������

��v�̈ψ����߂�吹�O�����ɊԈႢ�Ȃ��悤�Ɏv�����A�^�U�͕s���łł���B

�h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��s���\�t�g�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��i���s���\�t�g���s�̗p�j�ƒf�肷��h���H�^

���ԗ��̕ۈ���h�Ɉᔽ���鋕�U�̔�����s�����u�r�o�K�X�s�����Ă����f�B�[�[����p�ԓ��������@����

��������v�̕����쐬���ꂽ���Ƃ́A��R���鎖���ł���B�����Ƃ��A����2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v��

�h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��s���\�t�g�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��i���s���\�t�g���s�̗p�j�ƒf�肷��h���H�^���ԗ��̕ۈ���

���h�Ɉᔽ���鋕�U�̔�����哱�����̂́A�u�r�o�K�X�s�����Ă����f�B�[�[����p�ԓ��������@����������

��v�̈ψ����߂�吹�O�����ɊԈႢ�Ȃ��悤�Ɏv�����A�^�U�͕s���łł���B

�@�ܘ_�A�u�r�o�K�X�s�����Ă����f�B�[�[����p�ԓ��������@������������v�ɂ��A����2015�N6�������̃���

�h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��s���\�t�g�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��i���s���\�t�g���s�̗p�j�ƒf�肳�ꂽ���ʁA

�g���^�����Ԃ͔���Α���������ł������Ƃ���A�g���^�����Ԃ́u�p�S�_�v�Ǝv����吹�O�����́A�ϑ���������

�I��o�H�̎������^���܂߂đ��z�̗��v�i���吹���������̌������̌�������܂ށj���g���^�����Ԃ���l�����Ă�

��\���������ƍl������B���̏�����ƁA�吹�O�����͊w�҂Ƃ��Ă̗ǐS�����@�����l���̂悤�Ɏv����

�d�����Ȃ��B

�h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��s���\�t�g�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��i���s���\�t�g���s�̗p�j�ƒf�肳�ꂽ���ʁA

�g���^�����Ԃ͔���Α���������ł������Ƃ���A�g���^�����Ԃ́u�p�S�_�v�Ǝv����吹�O�����́A�ϑ���������

�I��o�H�̎������^���܂߂đ��z�̗��v�i���吹���������̌������̌�������܂ށj���g���^�����Ԃ���l�����Ă�

��\���������ƍl������B���̏�����ƁA�吹�O�����͊w�҂Ƃ��Ă̗ǐS�����@�����l���̂悤�Ɏv����

�d�����Ȃ��B

�@���̂悤�ȑ吹�O�����̌��疳�p�Ȋ����̌��ʁA2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[��

�Ԃ́A�s���\�t�g�ōő��NO���K���l�̂R�S�{��NOx��r�o���邱�Ƃ��m�F���ꂽ����A�u�ԓ��H�^���ԗ��̕ۈ���

���v�ɓK���̃N���[���f�B�[�[���ԂƂ��Ĕ̔����ꑱ�����̂ł���B2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j

�̃f�B�[�[���Ԃ��w���������[�U�[�́A���y��ʏȂ�吹�O�������̊w�ҏ����ɂ���ē��Y�f�B�[�[���Ԃ��s��

�\�t�g�ɂ��ő��NO���K���l�̂R�S�{��NOx��r�o���邱�Ƃ̎������B���H�삳�ꂽ���ʁA2015�N6�������̃����h�N

���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��N���[���f�B�[�[���Ԃł���Ƃ̃g���^�̐�`������x����Čւ炵���^�]��

�Ă���\��������ƍl������B�Ƃ��낪���ۂɂ́A����2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[

�[���Ԃ��w���������[�U�[�́A���Y�f�B�[�[���Ԃ̑��s�̈�̑�C��NO��������i�s�����Ă���̂����Ԃł���B�@

���̏́A���Ƃ��A����Ȏ��ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��A���̌��̏��ɂ��ẮA2015�N��������E�v���h�E�ި���َ�

�́A�s���\�t�g�ŋK����34�{��NO����r�o����ۈ���ᔽ�̌��ԁI�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂����

�͌䗗�������������B

�Ԃ́A�s���\�t�g�ōő��NO���K���l�̂R�S�{��NOx��r�o���邱�Ƃ��m�F���ꂽ����A�u�ԓ��H�^���ԗ��̕ۈ���

���v�ɓK���̃N���[���f�B�[�[���ԂƂ��Ĕ̔����ꑱ�����̂ł���B2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j

�̃f�B�[�[���Ԃ��w���������[�U�[�́A���y��ʏȂ�吹�O�������̊w�ҏ����ɂ���ē��Y�f�B�[�[���Ԃ��s��

�\�t�g�ɂ��ő��NO���K���l�̂R�S�{��NOx��r�o���邱�Ƃ̎������B���H�삳�ꂽ���ʁA2015�N6�������̃����h�N

���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��N���[���f�B�[�[���Ԃł���Ƃ̃g���^�̐�`������x����Čւ炵���^�]��

�Ă���\��������ƍl������B�Ƃ��낪���ۂɂ́A����2015�N6�������̃����h�N���[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[

�[���Ԃ��w���������[�U�[�́A���Y�f�B�[�[���Ԃ̑��s�̈�̑�C��NO��������i�s�����Ă���̂����Ԃł���B�@

���̏́A���Ƃ��A����Ȏ��ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��A���̌��̏��ɂ��ẮA2015�N��������E�v���h�E�ި���َ�

�́A�s���\�t�g�ŋK����34�{��NO����r�o����ۈ���ᔽ�̌��ԁI�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂����

�͌䗗�������������B

�@�܂��A�吹�O�����́A���N�ɂ킽�����������R�c��E��C������̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̈ψ���

�߂��w�҂ł���B���̎����Ԕr�o�K�X���ψ���쐬�����������R�c��E��C��������攪�����\�i2005�N

1���j�ł́A���݂��č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j�������������{�̑�^�g���b�N��NO���K���l����ڕW�Ə�

����u0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�i��0.23 g/kWh�j�̂m�n���팸�̖ڕW���f�����Ă����̂ł���B���̂��߁A�g���b�N���[�J��

�܂ޓ��{�̖w�ǂ̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̊W�҂́A�������R�c��̑�\�����\�ł́A��^�g���b�N

�̎�����NO���K�������ĂƂ��Ắu0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�i��0.23 g/kWh�j�̂m�n���K���l�̈Ă����\�������̂Ɨ\�z

���Ă����悤���B

�߂��w�҂ł���B���̎����Ԕr�o�K�X���ψ���쐬�����������R�c��E��C��������攪�����\�i2005�N

1���j�ł́A���݂��č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j�������������{�̑�^�g���b�N��NO���K���l����ڕW�Ə�

����u0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�i��0.23 g/kWh�j�̂m�n���팸�̖ڕW���f�����Ă����̂ł���B���̂��߁A�g���b�N���[�J��

�܂ޓ��{�̖w�ǂ̑�^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̊W�҂́A�������R�c��̑�\�����\�ł́A��^�g���b�N

�̎�����NO���K�������ĂƂ��Ắu0.7 g/kWh�̂R���̂P�v�i��0.23 g/kWh�j�̂m�n���K���l�̈Ă����\�������̂Ɨ\�z

���Ă����悤���B

�@�Ƃ��낪�A���̌�A�ˑR�A�������R�c��́A����܂ł̑攪�����\�i2005�N1���j�������R�c��̑�\�����\��

�́A�攪�����\�i2005�N1���j�́u��^�g���b�N��NO���K���l����ڕW�i��0.23 g/kWh�j�v�����S�ɔ��̂Ƃ��A����܂ł�

NO���K�������̖ڕW��啝�Ɋɘa����NO�� �� 0.4 g/kWh�̊ɂ���^�g���b�N��NO���K���Ă\�����B���̓��\�ɂ�

���u��^�g���b�N��2016�NNO���K���l�i��0.4 g/kWh�j�v�����肳��A�{�s���ꂽ�B�Ȃ��A��\�����\���쐬�����̂́A��

�_�A�吹�O�������ψ��߂������Ԕr�o�K�X���ψ���ł���B

�́A�攪�����\�i2005�N1���j�́u��^�g���b�N��NO���K���l����ڕW�i��0.23 g/kWh�j�v�����S�ɔ��̂Ƃ��A����܂ł�

NO���K�������̖ڕW��啝�Ɋɘa����NO�� �� 0.4 g/kWh�̊ɂ���^�g���b�N��NO���K���Ă\�����B���̓��\�ɂ�

���u��^�g���b�N��2016�NNO���K���l�i��0.4 g/kWh�j�v�����肳��A�{�s���ꂽ�B�Ȃ��A��\�����\���쐬�����̂́A��

�_�A�吹�O�������ψ��߂������Ԕr�o�K�X���ψ���ł���B

�@���̓��{�́u��^�g���b�N��2016�NNO���K���l�i��0.4 g/kWh�j�v�́A2010�N���č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j

���������Ɋɂ��m�n���K���ł���B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�̂m�n���K�����č������啝�Ɋɂ��K���Ƃ��邱�Ƃɂ�

���Ă��A�吹�O�����̑���ȍv�������������̂Ɛ��������B���̌��̏��ɂ��ẮA�č������ɂ���^�g���b

�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B

���������Ɋɂ��m�n���K���ł���B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�̂m�n���K�����č������啝�Ɋɂ��K���Ƃ��邱�Ƃɂ�

���Ă��A�吹�O�����̑���ȍv�������������̂Ɛ��������B���̌��̏��ɂ��ẮA�č������ɂ���^�g���b

�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��̃y�[�W�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̂�����͌䗗�������������B

�@���̂悤�ɁA�吹�O�����́A�u���{����^�g���b�N�̂m�n���K����č������啝�Ɋɂ��K���ɂ��邱�Ɓv��A

�u�s���\�t�g�̃G���W������ɂ���čő��NO���K���l�̂R�S�{��NOx��r�o����2015�N6�������̃����h�N��

�[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��s���\�t�g�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��i���s���\�t�g���s�̗p�j�ƒf�肷��h���H

�^���ԗ��̕ۈ���h�Ɉᔽ���鋕�U�̌��I�Ȕ�����s�����Ɓv�����s�����w�҂ł���B����������ƁA�吹

�O�����́A�u���{�̑�C���̈����v��u���H�^���ԗ��̕ۈ���̈ᔽ�v�̖����ӂɉ�邱�Ɩ����A

���X�Ǝ��Ȃ̌l�I�ȖړI�E���v�̊l���������ł���l���Ɛ��������B

�u�s���\�t�g�̃G���W������ɂ���čő��NO���K���l�̂R�S�{��NOx��r�o����2015�N6�������̃����h�N��

�[�U�[�E�v���h�i�g���^�j�̃f�B�[�[���Ԃ��s���\�t�g�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��i���s���\�t�g���s�̗p�j�ƒf�肷��h���H

�^���ԗ��̕ۈ���h�Ɉᔽ���鋕�U�̌��I�Ȕ�����s�����Ɓv�����s�����w�҂ł���B����������ƁA�吹

�O�����́A�u���{�̑�C���̈����v��u���H�^���ԗ��̕ۈ���̈ᔽ�v�̖����ӂɉ�邱�Ɩ����A

���X�Ǝ��Ȃ̌l�I�ȖړI�E���v�̊l���������ł���l���Ɛ��������B

�@���̂悤�Ȉ�@�Ǝv�����s�ׂ�吹�O�������I���Ɋ��s�������@�́A2015�N��������E�v���h�E�ި���َԂ́A�s��

�\�t�g�ŋK����34�{��NO����r�o����ۈ���ᔽ�̌��ԁI�ɏڏq�����悤�ɁA����́A�������]���ɂ������ȗ�

�v�̊l���ł���A������n���ɂ����s�ׂł͂Ȃ����낤���B����́A�l�Ƃ��čł��y�̂����i�s�ł��邱�Ƃ����炩

���B

�\�t�g�ŋK����34�{��NO����r�o����ۈ���ᔽ�̌��ԁI�ɏڏq�����悤�ɁA����́A�������]���ɂ������ȗ�

�v�̊l���ł���A������n���ɂ����s�ׂł͂Ȃ����낤���B����́A�l�Ƃ��čł��y�̂����i�s�ł��邱�Ƃ����炩

���B

|

�R�D�f�B�[�[���Ԃ�NOx�ƔR��̉��P���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ʼn\

�@��^�f�B�[�[���g���b�N�ɂ����āA�u�������H���ʓ��H�̑��s�R����P�v�A�u���[�h�R��̉��P�v�A����сuNO���K��

�ȏ�̂m�n���팸�v�̍X�Ȃ�i���E�i�W���������邽�߂ɂ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�������E�ᕉ�^�]����

�������R����P�Ɣr�C�i��NO���팸���j���K�{�ł���B���̃f�B�[�[���G���W�������E�ᕉ�^�]���ɂ������R��

���P�Ɣr�C�i��NO���팸���j���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ł���B

�ȏ�̂m�n���팸�v�̍X�Ȃ�i���E�i�W���������邽�߂ɂ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�������E�ᕉ�^�]����

�������R����P�Ɣr�C�i��NO���팸���j���K�{�ł���B���̃f�B�[�[���G���W�������E�ᕉ�^�]���ɂ������R��

���P�Ɣr�C�i��NO���팸���j���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ł���B

�R�|�P�D�@�Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̃��J�j�Y��

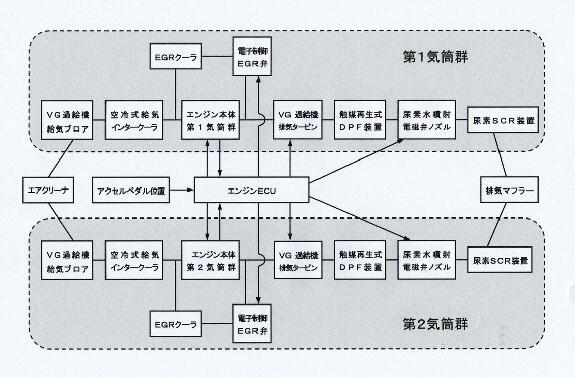

�@���̂Q�^�[�{�ߋ��@�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł́A�}�R�]�P�Ɏ������悤�ɁA���C���f�B�[

�[���G���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ����A�C���Q���ɓƗ������z�C�ʘH�A�r�C�ʘH�A�d�f�q�K�X�ʘH�̊e�ʘH��

�݂��A�����ʘH���ɂd�f�q�فA�d�f�q�N�[���A�d�f�q�ʘH�A�ߋ����u�A���C�C���^�[�N�[���A�r�C�i��فA�c�o�e���u�A�_��

�G�}���u�A�m�n���z���Ҍ����u�A�A�f�r�b�q���u���̋z�r�C�֘A���䑕�u��z�u���A�C���Q���̋z����C�A�d�f�q�K�X

����єr�C�K�X�̗��ꂪ�݂��ɍ������Ȃ�����ʘH�̉�H�Ƃ���B

�[���G���W�����P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ɕ����A�C���Q���ɓƗ������z�C�ʘH�A�r�C�ʘH�A�d�f�q�K�X�ʘH�̊e�ʘH��

�݂��A�����ʘH���ɂd�f�q�فA�d�f�q�N�[���A�d�f�q�ʘH�A�ߋ����u�A���C�C���^�[�N�[���A�r�C�i��فA�c�o�e���u�A�_��

�G�}���u�A�m�n���z���Ҍ����u�A�A�f�r�b�q���u���̋z�r�C�֘A���䑕�u��z�u���A�C���Q���̋z����C�A�d�f�q�K�X

����єr�C�K�X�̗��ꂪ�݂��ɍ������Ȃ�����ʘH�̉�H�Ƃ���B

|

�}�R�]�P�@�C���Q�ʐ���G���W���̕������ׂɂ�����^�]���

|

|

�@�@�@�i��P�C���Q���ғ��A��Q�C���Q���x�~�j

|

|

�@�����Đ}�R�]�Q�Ɏ������悤�ɁA�G���W���d�b�t�̐M���ɂ��A�v��P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�ւ̔R�������A�ߋ����u�����

�r�C�㏈�����u�͋C���Q���ɓƗ����Đ��䂷����̂ł���B����ɂ���ăG���W���̕������^�]�ł́A���ꂩ���

�̋C���Q�ɔR�����������ăG���W���o�͂�������ғ��C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A���̋C���Q�ɂ͔R�������𒆎~����

�x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A�ߋ����u����єr�C�㏈�����u�́A���ꂼ��̋C���Q�ɓK����������s���B�Ȃ��A������

���̉ғ��C���Q�͈�莞�Ԗ��ɑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ��ւ���悤�ɂ���B

�r�C�㏈�����u�͋C���Q���ɓƗ����Đ��䂷����̂ł���B����ɂ���ăG���W���̕������^�]�ł́A���ꂩ���

�̋C���Q�ɔR�����������ăG���W���o�͂�������ғ��C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A���̋C���Q�ɂ͔R�������𒆎~����

�x�~�C���Q�Ƃ��ĉ^�]���A�ߋ����u����єr�C�㏈�����u�́A���ꂼ��̋C���Q�ɓK����������s���B�Ȃ��A������

���̉ғ��C���Q�͈�莞�Ԗ��ɑ�P�C���Q�Ƒ�Q�C���Q�Ƃ��ւ���悤�ɂ���B

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

|

�R�|�Q�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ŕ��������ł�NOx�ƔR��̉��P���R

�R�|�Q�|�P�D�@�r�C�K�X���x�̍�����R��̃G���W���^�]�̏����i�ߋ��f�B�[�[���G���W���j

�@���݂̃|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i�Q�O�O�X�N�K���j�K������^�g���b�N�p�C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W���́A

�A�fSCR�G�}���u�Ƃc�o�e���u���̗p���邱�Ƃɂ����NO����PM���팸���A�K���ɓK�������Ă���B���̃C���^�[�N�[��

�ߋ��f�B�[�[���G���W���́A�}�R-�R�̖͎��}�Ɏ������悤�ɁA�������ϗL�����͂̑����ɔ���Ⴕ�ĔR���������

�����A�������ϗL�����́iPme�j�̑����ɔ�Ⴕ�ă^�[�r�������A�^�[�r���o������єA�f�r�b�q�G�}�����̔r�C�K�X

���x�������ƂȂ���������邱�Ƃ͍L���m���Ă��邱�Ƃł���B

�A�fSCR�G�}���u�Ƃc�o�e���u���̗p���邱�Ƃɂ����NO����PM���팸���A�K���ɓK�������Ă���B���̃C���^�[�N�[��

�ߋ��f�B�[�[���G���W���́A�}�R-�R�̖͎��}�Ɏ������悤�ɁA�������ϗL�����͂̑����ɔ���Ⴕ�ĔR���������

�����A�������ϗL�����́iPme�j�̑����ɔ�Ⴕ�ă^�[�r�������A�^�[�r���o������єA�f�r�b�q�G�}�����̔r�C�K�X

���x�������ƂȂ���������邱�Ƃ͍L���m���Ă��邱�Ƃł���B

|

�@��ʂ̑�^�g���b�N�p�C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W���ł́A�ȏ�̐}�Q-�R�̖͎��}�̒��ɋL�ڂ����悤�ɁA�T

�O���ߖT�ȏ�̐������ϗL�����͂ł́A�Ⴂ�R��ŃG���W�����^�]�ł���̂��B�����āA�T�O���ߖT�ȏ�̐�������

�L�����͂ł́A�r�C�K�X���x���A�fSCR�G�}�̓�����t�߂ɂ����ĂQ�O�O�����x�ȏ�̏�ɍ������x�ŃG���W�����^

�]����Ă���B���������āA��ʂ̑�^�g���b�N�p�C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W���ł̂T�O���ȉ��̕������ׂ�

�̂ĔR������}�邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̂T�O���ȉ��̕������ׂɂ����ĉғ�����C���̐������ϗL��

���͂傳���邱�Ƃ��K�{�ł���B

�O���ߖT�ȏ�̐������ϗL�����͂ł́A�Ⴂ�R��ŃG���W�����^�]�ł���̂��B�����āA�T�O���ߖT�ȏ�̐�������

�L�����͂ł́A�r�C�K�X���x���A�fSCR�G�}�̓�����t�߂ɂ����ĂQ�O�O�����x�ȏ�̏�ɍ������x�ŃG���W�����^

�]����Ă���B���������āA��ʂ̑�^�g���b�N�p�C���^�[�N�[���ߋ��f�B�[�[���G���W���ł̂T�O���ȉ��̕������ׂ�

�̂ĔR������}�邽�߂ɂ́A�f�B�[�[���G���W���̂T�O���ȉ��̕������ׂɂ����ĉғ�����C���̐������ϗL��

���͂傳���邱�Ƃ��K�{�ł���B

�R�|�Q�|�Q�D�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ł̕��������̔r�C���x������

�@�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p��K�p�����U�C���̉ߋ��f�B�[�[���̋C���x�~�G���W��

�́A�Q��̃^�[�{�ߋ��@�����ɑ�������Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���ƂȂ�B�����āA���̂Q�^�[�{�����̋C��

�x�~�V�X�e���ł́A�Q�������C���Q�̊e�C���Q�̉^�]���ׂ�Ɨ����Đ��䂷�邱�Ƃɂ��A��^�g���b�N�̎����s�R��

��啝�ɉ��P���邱�Ƃ��\�ł���B�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ���������s�R��

��啝�ɉ��P���鐧��Ƃ́A�ȉ����}�R-�S�Ɏ������u�R��ጸ�^�̋C���Q����@�v�Ƃ��邱�Ƃ��\�ł���B

�́A�Q��̃^�[�{�ߋ��@�����ɑ�������Q�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���ƂȂ�B�����āA���̂Q�^�[�{�����̋C��

�x�~�V�X�e���ł́A�Q�������C���Q�̊e�C���Q�̉^�]���ׂ�Ɨ����Đ��䂷�邱�Ƃɂ��A��^�g���b�N�̎����s�R��

��啝�ɉ��P���邱�Ƃ��\�ł���B�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�ɂ���������s�R��

��啝�ɉ��P���鐧��Ƃ́A�ȉ����}�R-�S�Ɏ������u�R��ጸ�^�̋C���Q����@�v�Ƃ��邱�Ƃ��\�ł���B

| |

�� �ߋ��f�B�[�[���G���W���� �O�`�Q�^�S���ׂ̒ᕉ�ח̈�̉^�]����

�Е��̋C���Q�̊e�C���ł͂O�`�S�^�S���ׂ̉ғ��C���Ƃ��ĉ^�]���A�����̋C���Q�̊e�C���ł͋x�~�C���Ƃ���

�^�]����B

�� �ߋ��f�B�[�[���G���W���̂Q�^�S�`�S�^�S���ׂ̍����ח̈�̉^�]����

�Е��̋C���Q�̊e�C���ł͑S���ׁi���S�^�S���ׁj�̈�蕉�ׂ̉ғ��C���Ƃ��ĉ^�]���A�����̋C���Q�̊e�C��

�ł͂O�`�S�^�S�̕K�v�ȕ��ׂɒ��߂���ғ��C���Ƃ��ĉ^�]����B

|

�@�����āA�ȉ��̐}�R-�T�Ɏ������ʂ�A���̂U�C���̉ߋ��f�B�[�[���̋C���x�~�G���W���ɂ����ẮA�G���W����1�^�Q

���ȉ��ɂ����āA�R�C���̋C���Q�������ғ�����C���x�~�^�]���\�ł���B�����āA��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s

�ɂ����ẮA�G���W���^�]��1�^�Q���ȉ��̌y���ׂ����p����邽�߁A�y���ׂɂ����ĂR�C�����x�~����G

���W���^�]���\���M�Ғ�Ă�2�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�j�́A��^�g���b�N�̏\���ȑ��s�R��̌��オ�\�ł���B

���ȉ��ɂ����āA�R�C���̋C���Q�������ғ�����C���x�~�^�]���\�ł���B�����āA��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s

�ɂ����ẮA�G���W���^�]��1�^�Q���ȉ��̌y���ׂ����p����邽�߁A�y���ׂɂ����ĂR�C�����x�~����G

���W���^�]���\���M�Ғ�Ă�2�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-

54771�j�j�́A��^�g���b�N�̏\���ȑ��s�R��̌��オ�\�ł���B

| |

�i�P�j�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋C���x�~����̃}�b�v

�@�@�@�@�i�U�C���ߋ��G���W���j

|

�i�Q�j��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P

�@�E�������H�̑��s�R��́A�T�`�P�O���̒ጸ

�@�@�i���҂̐���j

|

�i�R�j��^�g���b�N��JE0�T���[�h�̔R����P

�@�E�d�ʎԃ��[�h�R��́A�T�`�P�O���̒ጸ

�@�@�i���҂̐���j

|

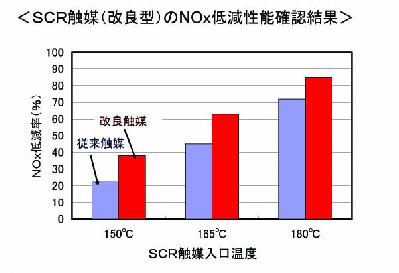

�R�|�Q�|�R�D�C���x�~�i�������J2005-54771�j�ɂ��A�fSCR�G�}�ł̑啝��NO���팸

�A�fSCR�G�}�ɔA�f�����������Ĕr�C�K�X����NO����NO�����Ҍ�����ꍇ�A�}�R-�U�A�}�R�]�V�Ɏ������悤��SCR�G�}

�������x���P�W�O���ȉ��ɒቺ�����NO���팸�̋@�\�������ɒቺ�������������B

�������x���P�W�O���ȉ��ɒቺ�����NO���팸�̋@�\�������ɒቺ�������������B

|

|

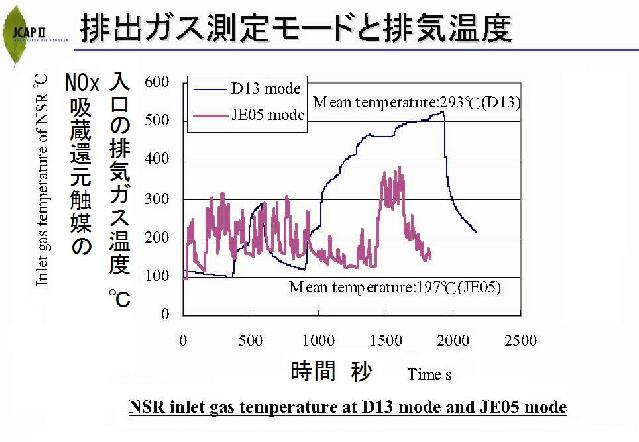

�@���݂ɁA��^�f�B�[�[���g���b�N��JE�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ����ẮA�A�fSCR�G�}���̔r�o�K�X�㏈�����u��

������ɂ�����r�o�K�X�̕��ω��x�́A�}�Q�]�W�Ɏ������悤�ɂP�X�V���ł���AJE�O�T���[�h�r�o�K�X�����̖���

���Ԃ��Q�O�O���ȉ��̉��x���x�ł���B

������ɂ�����r�o�K�X�̕��ω��x�́A�}�Q�]�W�Ɏ������悤�ɂP�X�V���ł���AJE�O�T���[�h�r�o�K�X�����̖���

���Ԃ��Q�O�O���ȉ��̉��x���x�ł���B

|

�@�ȉ��Ɏ������}�Q�]�V���疾�炩�Ȃ悤�ɁA���s�̃f�B�[�[���G���W����JE�O�T���[�h�r�o�K�X�����ɂ����ẮA�A�f

SCR�G�}�̓�����ɂ�����r�C�K�X�̉��x�́A�r�o�K�X�����̖��̎��Ԃ��Q�O�O���ȉ��̉��x�ł��邱�Ƃ���

��B���̂�ȂQ�O�O���ȉ��̒Ⴂ�r�C�K�X�ɔA�fSCR�G�}���\�I����Ă���ꍇ�ɂ́A�A�fSCR�G�}�ł�NO���팸��

���������ቺ����B���̌��ʁA���s�̃f�B�[�[���G���W���ł́A�A�fSCR�G�}�ɂ��\����NO���̍팸������ƂƂȂ�

�Ă���̂ł���B����AJE�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł̃f�B�[�[���G���W����NO���r�o���\���ɍ팸�ł���悤�ɂ��邽

�߂ɂ́AJE�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł̔r�C�K�X���x�ቺ����G���W���̌y���ׂɂ����ASCR�G�}�����t�߂̔r�C�K

�X���x���Q�O�O���ȏ�ɍ��������邱�Ƃ��]�܂����B����������A�A�N�Z���y�_�������ݗʂ����Ȃ��A�N�Z���y�_��

�ʒu�ł�SCR�G�}�����̕t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�ɍ������ł���悤�ɃG���W���𐧌䂷�邱�Ƃɂ���āA

�A�fSCR�G�}��NO���팸�̋@�\�����߂邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B������^�f�B�[�[���g���b�N�p�̋C���x�~�G���W

���i�������J2005-54771�j�ɂ�����NO�����P���ł��闝�R���A�}�R�]�X�ɂ܂Ƃ߂��B

SCR�G�}�̓�����ɂ�����r�C�K�X�̉��x�́A�r�o�K�X�����̖��̎��Ԃ��Q�O�O���ȉ��̉��x�ł��邱�Ƃ���

��B���̂�ȂQ�O�O���ȉ��̒Ⴂ�r�C�K�X�ɔA�fSCR�G�}���\�I����Ă���ꍇ�ɂ́A�A�fSCR�G�}�ł�NO���팸��

���������ቺ����B���̌��ʁA���s�̃f�B�[�[���G���W���ł́A�A�fSCR�G�}�ɂ��\����NO���̍팸������ƂƂȂ�

�Ă���̂ł���B����AJE�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł̃f�B�[�[���G���W����NO���r�o���\���ɍ팸�ł���悤�ɂ��邽

�߂ɂ́AJE�O�T���[�h�r�o�K�X�����ł̔r�C�K�X���x�ቺ����G���W���̌y���ׂɂ����ASCR�G�}�����t�߂̔r�C�K

�X���x���Q�O�O���ȏ�ɍ��������邱�Ƃ��]�܂����B����������A�A�N�Z���y�_�������ݗʂ����Ȃ��A�N�Z���y�_��

�ʒu�ł�SCR�G�}�����̕t�߂̔r�C�K�X���x���Q�O�O���ȏ�ɍ������ł���悤�ɃG���W���𐧌䂷�邱�Ƃɂ���āA

�A�fSCR�G�}��NO���팸�̋@�\�����߂邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B������^�f�B�[�[���g���b�N�p�̋C���x�~�G���W

���i�������J2005-54771�j�ɂ�����NO�����P���ł��闝�R���A�}�R�]�X�ɂ܂Ƃ߂��B

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

�@���̋C���x�~�G���W���̕��������ɂ�����R�ĉ^�]�̋C���Q�ł�

�����r�C�K�X���x�́A�R�ĉ^�]����C���Q�̔A�fSCR�G�}�ł̍��� NO���팸�����ێ����邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̋C���x�~�G���W���i���� ���J2005-54771�j�ɂ�����A�fSCR�G�}�ł̍���NO���팸���̈ێ��́A �]���G���W�������啝��NO�����팸�ł��邱�Ƃł���B �@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̂U�C���f�B�[�[���G ���W�� �ł́A���������ɂ����āA����̋C���Q�i�R�C���j��R�ċC���Ƃ��ĉ^�] ���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��ĉ^�]����B�R�ĉ^�]������ �C���Q�i�R�C���j�̊e�C���̔r�C�K�X���x�́A�S�C����R�Ă�����]�� �G���W���ɂ�����e�C���̔r�C�K�X���x���������ł��邱�ƂɂȂ�B |

�@�܂��A�ŋ߂ł́A�u�A�f�r�b�q�G�}�̒ቷ�������̌����v�Ƒ肷��_�������������\����Ă���悤�ł���B�����͉]��

�Ă��A�A�f�r�b�q�G�}�̒ቷ�������̑��i�́A������������邱�Ƃ��ɂ߂č���ȋZ�p�J���ł���B���̂��߁A���ɁA

���̋Z�p�J�����听�������߂��Ƙ_�����Ŕ��\���ꂽ�Ƃ��Ă��A�A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸�����}���ɒቺ���鉷�x

�����݂�200������ő�ł����\�����x�̒ቷ�����}��邾���Ɨ\�z�����B���̂Ƃ���A�ቷ�ł�NO���팸���̍�

���G�}�Ƃ��Ă͓��[�I���C�g���L�]�̂悤�ł��邪�A���̓��[�I���C�g�̎��p��̖��͉��������̂ł��낤���B�܂��A

���̓��[�I���C�g��p���邱�Ƃɂ���āu�ቷ�̔r�C�K�X�ɂ�����NO���팸���̌���v���\�Ƃ��Ă��ANOx�팸�����}

���ɒቺ���鉷�x�����݂̔A�f�r�b�q�G�}�ɂ�����200������ő�ł����\�����x�̒ቷ�����}��邾���ł���B

�Ă��A�A�f�r�b�q�G�}�̒ቷ�������̑��i�́A������������邱�Ƃ��ɂ߂č���ȋZ�p�J���ł���B���̂��߁A���ɁA

���̋Z�p�J�����听�������߂��Ƙ_�����Ŕ��\���ꂽ�Ƃ��Ă��A�A�f�r�b�q�G�}��NOx�팸�����}���ɒቺ���鉷�x

�����݂�200������ő�ł����\�����x�̒ቷ�����}��邾���Ɨ\�z�����B���̂Ƃ���A�ቷ�ł�NO���팸���̍�

���G�}�Ƃ��Ă͓��[�I���C�g���L�]�̂悤�ł��邪�A���̓��[�I���C�g�̎��p��̖��͉��������̂ł��낤���B�܂��A

���̓��[�I���C�g��p���邱�Ƃɂ���āu�ቷ�̔r�C�K�X�ɂ�����NO���팸���̌���v���\�Ƃ��Ă��ANOx�팸�����}

���ɒቺ���鉷�x�����݂̔A�f�r�b�q�G�}�ɂ�����200������ő�ł����\�����x�̒ቷ�����}��邾���ł���B

�@����ɑ��A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̓����Z�p�����p������A�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̎���

�s����JE05���[�h�̏d�ʎԔr�o�K�X�������ɂ�����G���W���^�]�p�x�̍����P�^�Q���ȉ��̃G���W���^�]��Ԃ�

�����ẮA�C���x�~�ɂ��R�ĂɎg����z����C�ʂ������ƂȂ邽�߂ɔr�C�K�X���x���Q�{�߂��ɍ������ł����

�ł���B���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p�����ꍇ�ɂ́A�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̎����s

����JE05���[�h�̏d�ʎԔr�o�K�X�������̔r�C�K�X���x���Q�{�߂��ɍ������ł��邽�߁A�]���̃f�B�[�[���G���W��

�ł͔r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���������^�]���ɂ����Ă��A���s�̔A�f�r�b�q�G�}�ɂ�����NOx�팸���̑啝�Ȍ�

�オ�e�ՂɎ����ł���̂ł���B

�s����JE05���[�h�̏d�ʎԔr�o�K�X�������ɂ�����G���W���^�]�p�x�̍����P�^�Q���ȉ��̃G���W���^�]��Ԃ�

�����ẮA�C���x�~�ɂ��R�ĂɎg����z����C�ʂ������ƂȂ邽�߂ɔr�C�K�X���x���Q�{�߂��ɍ������ł����

�ł���B���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p�����ꍇ�ɂ́A�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�̎����s

����JE05���[�h�̏d�ʎԔr�o�K�X�������̔r�C�K�X���x���Q�{�߂��ɍ������ł��邽�߁A�]���̃f�B�[�[���G���W��

�ł͔r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���������^�]���ɂ����Ă��A���s�̔A�f�r�b�q�G�}�ɂ�����NOx�팸���̑啝�Ȍ�

�オ�e�ՂɎ����ł���̂ł���B

�R�|�Q�|�S�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ��啝�ȑ��s�R��̌���

�@�M�҂���Ă��Ă����Q��̃^�[�{�ߋ��@�����ɑ�������Q�^�[�{�������ߋ��f�B�[�[�����C���x�~�G���W���i����

���J2005-54771�j�ɂ����āA�Ⴆ���U�C�����f�B�[�[���G ���W���̕��������ɂ����āA�R�C�����x�~�C���Ƃ��Ďc��

�̂R�C����R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���s�����ꍇ�ɂ́A�啝�ȃG���W���R��̍팸��NO���̍팸���\�ƂȂ�B���̋C��

�Q����ɂ��C���x�~�^�]�ł̔R��팸��NO���팸�̗��R���A�ȉ����}�R�]�P�O�ɂ܂Ƃ߂��B

���J2005-54771�j�ɂ����āA�Ⴆ���U�C�����f�B�[�[���G ���W���̕��������ɂ����āA�R�C�����x�~�C���Ƃ��Ďc��

�̂R�C����R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���s�����ꍇ�ɂ́A�啝�ȃG���W���R��̍팸��NO���̍팸���\�ƂȂ�B���̋C��

�Q����ɂ��C���x�~�^�]�ł̔R��팸��NO���팸�̗��R���A�ȉ����}�R�]�P�O�ɂ܂Ƃ߂��B

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���U�C���f�B�[�[��

�G ���W���ł́A�R�C���ɂP������^�ߋ��@�����A����ɔz�u �����Q��̏��^�ߋ��@���ɂQ�̋C���Q�ɕ������A�Q�̋C���Q ��Ɨ����ĕ��ׂ𐧌䂷��\���ł���B�����āA���������� �����āA����̋C���Q�i�R�C���j��R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���A������ �C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��ĉ^�]����B���̎��A�R�ċC�� �Ƃ��ĉ^�]����C���Q�i�R�C���j�ɂ͂R�C���̉ߋ��ɍœK�ȗe�� �̏��^�ߋ��@�����Ă���̂ŁA����̋C���Q�i�R�C���j�� �x�~�C���Ƃ��ĉ^�]�����ۂ̔R�ċC���Ƃ��ĉ^�]����C���Q �i�R�C���j�̏��^�ߋ��@�̉ߋ��@�����́A1��̑�^�ߋ��@�� ���������]���̂U�C���G���W���̉ߋ��@������������������ �^�]�ł��邽�߁A�|���s���O�������啝�ɍ팸�ł��邱�Ƃł���B |

| |

�@�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���U�C���f�B�[�[��

�G ���W���ł́A���������ɂ����āA����̋C���Q�i�R�C���j�� �R�ċC���Ƃ��ĉ^�]���A�����̋C���Q�i�R�C���j���x�~�C���Ƃ��� �^�]����B�R�ĉ^�]�������C���Q�i�R�C���j�ɂ����鋟���R�� ������̃G���W���ł̗�p�ʐς́A�S�C����R�Ă�����]�� �G���W���ɂ����鋟���R��������̃G���W���ł̗�p�ʐς̔��� �ɏk���ł��邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A�Ј���̋C���Q���x�~�^�] �������ɂ́A�R�ĉ^�]���������̋C���Q�ł̗�p���������� �ł��邽�߁A�]���G���W�������啝�ɍ팸�ł��邱�Ƃł���B �@�ŋ߁A���L�Ɏ������悤�ɁA���{�@�B�w�2013�N8�����i2018.