最終更新日:2011年11月19日

|

2009年9月22日に国連本部で開かれた国連気候変動首脳級会合において、当時の鳩山首相は「2020年までに

温室効果ガスを1990年比で25%削減する日本の新たなCO2削減の中期目標」を表明し、日本中をビックリ仰天させ

た。この国連での発表は、鳩山氏が首相に就任して僅か6日程度しか経過していない時点で行われたのだ。そのこと

を考えると、このような短期間に政府の関連する組織の専門家を総動員し、わが国のCO2排出の25%削減を可能に

する技術的に根拠のある戦略を立て、客観的な試算結果に基づいてCO2削減の目標を設定したとは筆者にはとても

考えられないのである。バナナのたたき売りのように、当時の鳩山首相は、個人の嗜好だけで勝手に鉛筆を舐めなが

らCO2削減の目標値を決めたような感がある。

温室効果ガスを1990年比で25%削減する日本の新たなCO2削減の中期目標」を表明し、日本中をビックリ仰天させ

た。この国連での発表は、鳩山氏が首相に就任して僅か6日程度しか経過していない時点で行われたのだ。そのこと

を考えると、このような短期間に政府の関連する組織の専門家を総動員し、わが国のCO2排出の25%削減を可能に

する技術的に根拠のある戦略を立て、客観的な試算結果に基づいてCO2削減の目標を設定したとは筆者にはとても

考えられないのである。バナナのたたき売りのように、当時の鳩山首相は、個人の嗜好だけで勝手に鉛筆を舐めなが

らCO2削減の目標値を決めたような感がある。

このように、詳細な事前検討が不十分なわが国におけるCO2の25%削減の目標は、鳩山元首相自身が単に世界

から注目を集めたいがために決定した数値目標ではないかと推測される。そして日本国民にとって不幸なことは、鳩山

元首相が25%のCO2削減によって今後の日本の国民の生活に多大の負担を強いる政策を勝手に決定し、国連で表

明したことである。国連で25%のCO2削減の表明をした鳩山元首相の言動・行動は、他人に犠牲を強いることに何の

罪悪感も感じないサイコパスの性癖の人物であるように筆者には見えるのである。

から注目を集めたいがために決定した数値目標ではないかと推測される。そして日本国民にとって不幸なことは、鳩山

元首相が25%のCO2削減によって今後の日本の国民の生活に多大の負担を強いる政策を勝手に決定し、国連で表

明したことである。国連で25%のCO2削減の表明をした鳩山元首相の言動・行動は、他人に犠牲を強いることに何の

罪悪感も感じないサイコパスの性癖の人物であるように筆者には見えるのである。

因みに、サイコパス(人格障害)の人間は、「慢性的に平然と嘘をつく 」、「良心の異常な欠如」、「罪悪感が全く無

い」、「行動に対する責任が全く取れない」、「過大な自尊心で自己中心的」 等の性癖が極めて強いとのこと。他人への

迷惑を考えないで自分の利益だけを求めて自由気儘に行動するそうだ。サイコパスの人は、他人が受ける迷惑・被害

を全く考えない思考回路を持っているため、自分の好きなように行動できるのである。したがって、サイコパスの人にと

っての普通の行為は、常に周りの人に迷惑・犠牲を与える結果を引き起こすことになるようだ。このサイコパスは異常

であるが病気ではなく、通常ほとんどの人々が普通の社会生活を営んでいるのである。そのため、現在では精神異常

という位置づけではないとのことだ。

い」、「行動に対する責任が全く取れない」、「過大な自尊心で自己中心的」 等の性癖が極めて強いとのこと。他人への

迷惑を考えないで自分の利益だけを求めて自由気儘に行動するそうだ。サイコパスの人は、他人が受ける迷惑・被害

を全く考えない思考回路を持っているため、自分の好きなように行動できるのである。したがって、サイコパスの人にと

っての普通の行為は、常に周りの人に迷惑・犠牲を与える結果を引き起こすことになるようだ。このサイコパスは異常

であるが病気ではなく、通常ほとんどの人々が普通の社会生活を営んでいるのである。そのため、現在では精神異常

という位置づけではないとのことだ。

そもそも鳩山元首相は前回の衆議院選挙において「国民の生活が第一」というキャッチコピーで政権を奪取したので

ある。それにもかかわらず、鳩山元首相の就任の6日後には早くもCO2の25%削減と云う国民に多大の犠牲を強い

ると予想される政策を国連で表明したのだ。このように、鳩山元首相が国連で無茶苦茶なCO2削減の表明を行ったの

は、如何なることが原因となっているのであろうか。鳩山元首相と云う人物は、常に他人の意見を無視する「サイコパス

ような自己中心の性癖」の持ち主であり、国民を奴隷と見下しているために国民が如何なる被害を被ろうとも御主人様

の鳩山元首相に対して滅私奉仕すべきとする特異な思考の持ち主ではないだろうか。前回の衆議院選挙でそのような

党首の民主党に投票してしまった国民の自業自得とは云え、取り返しのつかない行なってしまったと思えるのである。

ある。それにもかかわらず、鳩山元首相の就任の6日後には早くもCO2の25%削減と云う国民に多大の犠牲を強い

ると予想される政策を国連で表明したのだ。このように、鳩山元首相が国連で無茶苦茶なCO2削減の表明を行ったの

は、如何なることが原因となっているのであろうか。鳩山元首相と云う人物は、常に他人の意見を無視する「サイコパス

ような自己中心の性癖」の持ち主であり、国民を奴隷と見下しているために国民が如何なる被害を被ろうとも御主人様

の鳩山元首相に対して滅私奉仕すべきとする特異な思考の持ち主ではないだろうか。前回の衆議院選挙でそのような

党首の民主党に投票してしまった国民の自業自得とは云え、取り返しのつかない行なってしまったと思えるのである。

もっとも、省エネの発達した日本ではCO2の25%削減の実現が極めて困難であることは既に世界的に良く知られて

いることもあって、鳩山元首相の非現実的なCO2削減宣言に対し、国連ではほとんど注目されなかったようだ。常識的

に考えれば鳩山元首相の露骨な売名行為・自己宣伝であることが容易に判断できるため、海外のマスコミからは完全

に無視されたとのことである。このことを見れば、CO2削減について世界各国が冷徹な判断の基に行動していることを

理解できていない鳩山元首相は、CO2の25%削減を表明することによって自身が世界の称賛を得るものと勝手に思

い込んでいたように思えるのである。この鳩山元首相の馬鹿げた思い込みによって、日本の社会全体にCO2排出に

関して重い足かせを嵌め、将来の日本に対してCO2の25%削減の課題を背負わせたてしまったように感じられるの

だ。海外からもLoopy(馬鹿・間抜け)との評価が定着しているように見える鳩山元首相の怖いところは、国民に犠牲を

強いることを、いとも簡単に行ってしまうように思えることだ。

いることもあって、鳩山元首相の非現実的なCO2削減宣言に対し、国連ではほとんど注目されなかったようだ。常識的

に考えれば鳩山元首相の露骨な売名行為・自己宣伝であることが容易に判断できるため、海外のマスコミからは完全

に無視されたとのことである。このことを見れば、CO2削減について世界各国が冷徹な判断の基に行動していることを

理解できていない鳩山元首相は、CO2の25%削減を表明することによって自身が世界の称賛を得るものと勝手に思

い込んでいたように思えるのである。この鳩山元首相の馬鹿げた思い込みによって、日本の社会全体にCO2排出に

関して重い足かせを嵌め、将来の日本に対してCO2の25%削減の課題を背負わせたてしまったように感じられるの

だ。海外からもLoopy(馬鹿・間抜け)との評価が定着しているように見える鳩山元首相の怖いところは、国民に犠牲を

強いることを、いとも簡単に行ってしまうように思えることだ。

また,余談ではあるが、菅直人衆議院議員が首相に就任する前の昨年の2009年11月22日に記載されたホームペー

ジ(2010年7月10日の菅首相のホ-ムページのコピー参照)には、日本の経済発展のために「経済の第三の道」を考え

ていると書き始められている。そして、その中身は自民党の小泉・竹中路線を批判が中心であり、この文章の最後の

結びの言葉が『経済運営における「第三の道」は、深く考慮中』と記述されているのである。このホームページは2010年

7月10日に筆者が閲覧した時には、依然としてそのままホームページで半年間以上も公開されているのである。このホ

ームページでは、最初の書き始めと最後の結論が全く同じ「経済の第三の道を考えている」とする旨が記載されてい

る。還暦を超えた大人の菅直人衆議院議員が小学生の作文としても落第の文章が、表1に示したように、ご自身のホ

ームページに記載されているのである。

ジ(2010年7月10日の菅首相のホ-ムページのコピー参照)には、日本の経済発展のために「経済の第三の道」を考え

ていると書き始められている。そして、その中身は自民党の小泉・竹中路線を批判が中心であり、この文章の最後の

結びの言葉が『経済運営における「第三の道」は、深く考慮中』と記述されているのである。このホームページは2010年

7月10日に筆者が閲覧した時には、依然としてそのままホームページで半年間以上も公開されているのである。このホ

ームページでは、最初の書き始めと最後の結論が全く同じ「経済の第三の道を考えている」とする旨が記載されてい

る。還暦を超えた大人の菅直人衆議院議員が小学生の作文としても落第の文章が、表1に示したように、ご自身のホ

ームページに記載されているのである。

| |

|

| |

最近経済における「第三の道」を考えている。 |

| |

・・・「第三の道」は何か。現在深く考慮中。 |

この菅直人衆議院議員(前首相)のホームページの記載の内容は、文頭の目的と文末の結言が全く同じ内容である

「第三の道を考えている。」とのことである。つまり、経済の第三の道の考えているところであり、今後、菅直人衆議院議

員(元首相)が、何時までに如何なる内容の具体的的な経済の第三の道を示す予定であるかは何も記載されていない

のである。単に菅直人衆議院議員(元首相)ホームページで述べていることは、「デフレに陥っている日本経済を救う方

策は、菅直人元首相自身はデフレ対策の具体案を何も考えていない」こと白状しているような内容である。菅直人衆議

院議員は首相に就任していた際にも、これに類するの発言や行動が日常茶飯事であったようだ。

「第三の道を考えている。」とのことである。つまり、経済の第三の道の考えているところであり、今後、菅直人衆議院議

員(元首相)が、何時までに如何なる内容の具体的的な経済の第三の道を示す予定であるかは何も記載されていない

のである。単に菅直人衆議院議員(元首相)ホームページで述べていることは、「デフレに陥っている日本経済を救う方

策は、菅直人元首相自身はデフレ対策の具体案を何も考えていない」こと白状しているような内容である。菅直人衆議

院議員は首相に就任していた際にも、これに類するの発言や行動が日常茶飯事であったようだ。

以上のように、呆け漫才ネタにしか見えない最初の書き始めと最後の結論が同じ『経済の第三の道を考えている」と

する閲覧者をズッコケさせる菅元首相の無能を露呈したホームページには、これまで麻生元首相の漢字の読み違いを

盛んに叩いていた新聞・テレビ等の日本のマスコミは、不思議なことに何も論評しないで完全に黙殺しているのである。

常日頃、日本の「マスコミ」が「マスゴミ」と言われるている根拠となっている見事な「ダブルスタンダード」の行為である。

このように日本のマスコミは民主党に対しては極めて甘い対応しかしてこなかったため、還暦を過ぎた立派な大人の菅

元首相が幼稚な文章を臆面もなく平然と書き続けているのではないだろうか。これは、菅元首相が「私は無能です。」と

自ら白状しているようなもので、国民にとっては極めて判り易い。そして、菅元首相自身にはその意識がないため、多く

の人から見れば菅元首相はピエロのように見えるのである。或る意味、菅元首相が可哀そうにも思えるが、これが自

業自得と云うものだろう。日本では、このような人物でも首相になってしまう国のようだ。そのような国の政府では、各省

庁が発表した政策にも、無責任と思えるものも少なくない。

する閲覧者をズッコケさせる菅元首相の無能を露呈したホームページには、これまで麻生元首相の漢字の読み違いを

盛んに叩いていた新聞・テレビ等の日本のマスコミは、不思議なことに何も論評しないで完全に黙殺しているのである。

常日頃、日本の「マスコミ」が「マスゴミ」と言われるている根拠となっている見事な「ダブルスタンダード」の行為である。

このように日本のマスコミは民主党に対しては極めて甘い対応しかしてこなかったため、還暦を過ぎた立派な大人の菅

元首相が幼稚な文章を臆面もなく平然と書き続けているのではないだろうか。これは、菅元首相が「私は無能です。」と

自ら白状しているようなもので、国民にとっては極めて判り易い。そして、菅元首相自身にはその意識がないため、多く

の人から見れば菅元首相はピエロのように見えるのである。或る意味、菅元首相が可哀そうにも思えるが、これが自

業自得と云うものだろう。日本では、このような人物でも首相になってしまう国のようだ。そのような国の政府では、各省

庁が発表した政策にも、無責任と思えるものも少なくない。

そもそも京都議定書が1997年に議決された10年以上も前からCO2削減の重要性が認識されていたにもかかわら

ず、未だにバイオマス燃料以外の方法でCO2削減と脱石油が可能な技術を見出していないようだ。これまで、CO2削

減と脱石油の研究に対し、膨大な政府予算の研究費がつぎ込まれてきたことと思うが、その殆どが無駄金であったよう

に思うのは筆者の偏見であろうか。そして、日本では必要量の入手が困難なバイオマス燃料を導入して大型トラックの

CO2削減することは、殆どの人が全くの非現実的な方法と考えているのは確かなようである。そのような現状にもかか

わらず、政府は大型トラックのCO2削減と脱石油の高い目標だけを勇ましく掲げているのである。そして、その目標達

成の主な戦略・手段が、非現実的なバイオマス燃料とは大きな驚きだ。

ず、未だにバイオマス燃料以外の方法でCO2削減と脱石油が可能な技術を見出していないようだ。これまで、CO2削

減と脱石油の研究に対し、膨大な政府予算の研究費がつぎ込まれてきたことと思うが、その殆どが無駄金であったよう

に思うのは筆者の偏見であろうか。そして、日本では必要量の入手が困難なバイオマス燃料を導入して大型トラックの

CO2削減することは、殆どの人が全くの非現実的な方法と考えているのは確かなようである。そのような現状にもかか

わらず、政府は大型トラックのCO2削減と脱石油の高い目標だけを勇ましく掲げているのである。そして、その目標達

成の主な戦略・手段が、非現実的なバイオマス燃料とは大きな驚きだ。

ところで、日本の政府や研究機関から発表された日本の将来燃料に関する資料には、日本国内で大型トラックの燃料

として本格的に供給することが困難なバイオマス燃料を用いて大型トラックのCO2の削減や脱石油の社会を構築して

いくとの文章を頻繁に目に機会がある。しかしながら、それら資料の作成者は、バイオマス燃料を使用して大型トラック

のCO2の削減や脱石油の社会が本当に実現可能とは誰も本気で考えいないだろう。わが国の大型トラックのCO2の

削減や脱石油を可能にする技術アイテムとして、バイオマス燃料以外に記載する他の技術が思い浮かばないため、大

型トラックにおけるCO2削減と脱石油の理想の燃料として仕方なしにバイオマス燃料を称賛しているように思えるの

だ。このように、日本の政府が発表する政策には、しばしば疑問の思うことがある。その政策の一つに、表2に示した

経済産業省の「新・国家エネルギー戦略」(2006年5月)がある。

として本格的に供給することが困難なバイオマス燃料を用いて大型トラックのCO2の削減や脱石油の社会を構築して

いくとの文章を頻繁に目に機会がある。しかしながら、それら資料の作成者は、バイオマス燃料を使用して大型トラック

のCO2の削減や脱石油の社会が本当に実現可能とは誰も本気で考えいないだろう。わが国の大型トラックのCO2の

削減や脱石油を可能にする技術アイテムとして、バイオマス燃料以外に記載する他の技術が思い浮かばないため、大

型トラックにおけるCO2削減と脱石油の理想の燃料として仕方なしにバイオマス燃料を称賛しているように思えるの

だ。このように、日本の政府が発表する政策には、しばしば疑問の思うことがある。その政策の一つに、表2に示した

経済産業省の「新・国家エネルギー戦略」(2006年5月)がある。

|

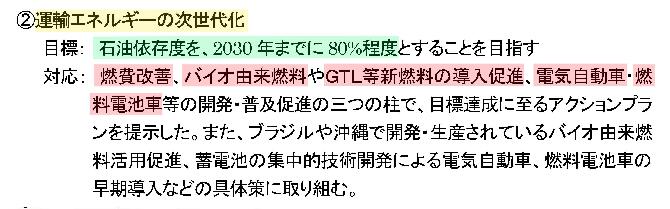

上記の表2に示した経済産業省の「新・国家エネルギー戦略」において列挙されている大型トラックの脱石油の技術

は、 ①燃費改善、②バイオ由来燃料、③GTL等新燃料の導入促進、④電気自動車、および⑤燃料電池車である。し

かし、「新・国家エネルギー戦略」に列挙された①~⑤の技術の中で、①燃費改善以外の②~④の何れの技術も大型

トラックの燃料や動力源としては根本的な欠陥があることは明らかだ。また、④燃料電池車は、この技術自体が未開

発であり、将来、実用化の可否については不明の技術である。そして、最近、大型ハイブリッドトラック(GVW25トン)も

大型トラックの燃費削減の技術として話題となっているが、この技術も大型トラックとしての欠陥を抱えているため、近

い将来、実用化されて一般に広く用いられることは無いと予想される。

は、 ①燃費改善、②バイオ由来燃料、③GTL等新燃料の導入促進、④電気自動車、および⑤燃料電池車である。し

かし、「新・国家エネルギー戦略」に列挙された①~⑤の技術の中で、①燃費改善以外の②~④の何れの技術も大型

トラックの燃料や動力源としては根本的な欠陥があることは明らかだ。また、④燃料電池車は、この技術自体が未開

発であり、将来、実用化の可否については不明の技術である。そして、最近、大型ハイブリッドトラック(GVW25トン)も

大型トラックの燃費削減の技術として話題となっているが、この技術も大型トラックとしての欠陥を抱えているため、近

い将来、実用化されて一般に広く用いられることは無いと予想される。

以上のように、「新・国家エネルギー戦略」において列挙されている大型トラックの脱石油の技術である ①燃費改善、

②バイオ由来燃料、③GTL等新燃料の導入促進、④電気自動車、および⑤燃料電池車と、それに追加して⑥大型ハ

イブリッドトラック(GVW25トン)の技術に関し、これらの技術(=自動車、トラック)が大型トラックに適していない理由を

表3にまとめた。

②バイオ由来燃料、③GTL等新燃料の導入促進、④電気自動車、および⑤燃料電池車と、それに追加して⑥大型ハ

イブリッドトラック(GVW25トン)の技術に関し、これらの技術(=自動車、トラック)が大型トラックに適していない理由を

表3にまとめた。

| |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

● 大型トラックの燃費改善

ディーゼルエンジンは、1892年に発明されて百数十年も経過しており、現在に至るまでには燃費改

善に不断の努力が続けられてきたのである。そのため、ディーゼルエンジンでは、燃費改善によって2 030年までに大型ディーゼルトラックの燃費を20%も向上し、石油依存度を80%程度することは、常 識的に考えると極めて困難ではないだろうか。また、表1に詳述しているように、大型ハイブリッドトラッ ク(gVW25トン)は、ハイブリッド化による車両本体の重量増大による貨物積載量の減少の欠陥がある ため、実際のトラック貨物輸送に使用される可能性は皆無と考えられる。したがって、将来、大型ハイ ブリッドトラック(gVW25トン)の実用化による大型トラックの燃費改善は、不可能と推察される。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

● 大型トラックの燃料にバイオ由来燃料の使用

現在、世界的に見れば人口増加が続き、世界各地での水不足が深刻なことから、将来の食料不足

が懸念されている。特に、最近では、巨大な人口を抱えた中国が経済発展によって生活レベルが向上 し、世界から大量の食料を輸入する国になってしまっていることにも注目すべきであろう。そして、日本 の現状を見れば、食料自給率が40%(カロリーベース)であるため、トラック貨物輸送分野に必要な量 のバイオマス燃料を自給することが不可能なことは明らかだ。このような状況において、日本国内の大 型トラックが必要とする量のバイオマス燃料を輸入することが困難なことは明白である。このような状況 では、バイオマス由来の燃料によって我が国の大型ディーゼルトラックの石油依存度を2030年までに 80%程度することは不可能であることは明らかだ。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

● 大型トラックの燃料にDME、GTL等の新燃料の使用

現在、天然ガス、石炭、バイオマスを原料として合成されるDMEやGTLを燃料に使用してディーゼルエ

ンジンを運転する研究が盛んに行われている。

注1:出典は、「輸送用燃料のWell-to-Wheel評価」【日本における輸送用燃料製造(Well-to-Wheel)を中心とした温室効果ガ

ス排出量に関する研究報告書】 平成16年11月 トヨタ自動車㈱ みずほ情報総研㈱ 注2:出典は、天然ガス専焼のCNG大型トラックは、重量車燃費基準に不適合の欠陥トラックのページ

注3:出典は、ディーゼルに比べ15%のCO2削減が可能なDDFエンジン、 DDF運転とディーゼル運転の選択が可能なDDF

大型トラック のページ、および自動車技術会学術講演会前刷集No.71-00(2000年5月) 「323 中型トラック用ECOS-DDF 天 然ガスエンジンの開発 」(20005001) (主著者:石田) この上記の表から明らかなように、天然ガス専焼トラック、天然ガス由来DMEトラック、バイオマス由

来DMEトラック、天然ガス由来GTLトラック、石炭由来GTLトラックのWell-to-Wheelのエネルギー効率 は、軽油ディーゼルに比べて大幅に劣っている。一方、DDFトラックのWell-to-Wheelのエネルギー効率 は、軽油ディーゼルとほぼ同等である。そして、現在は、殆んど全ての分野において、省エネルギーが 最も重要視される時代であることは誰もが認めるところである。そのため、大型ディーゼルトラックの燃 料にWell-to-Wheelのエネルギー効率が軽油よりも格段に劣るDMEやGTLが広く用いられる可能性は 極めて低いと考えられる。したがって、脱石油の大型トラックとしては、DDFトラックが唯一の脱石油の 大型トラックであることは明らかである。 このように、DMEやGTLの原料である天然ガス(LNG)を燃料に使用してディーゼルと同等のWell-to-

Wheelのエネルギー効率で大型トラックを運行させる方法は、大型トラックのエンジンにDDFエンジン (軽油着火型天然ガスエンジン)を採用することである。そして、大型トラックにDDFエンジンを搭載

した場合には、主燃料に天然ガスを使用し、補助燃料に軽油を用いることによって、大型トラックは

運行させることが可能である。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

● 大型トラックの動力をディーゼルエンジンから電気自動車に転換

都市間走行が主体の大型トラックを電気自動車にした場合には、以下の理由で電気自動車に転換

することは困難である。 ① 電池の搭載で車両重量が増加して貨物積載量を減少せざるを得ない。大型トラックでは積載量の

減少は致命的な欠陥となること。

② 乗用車に比較して大型トラックのパワーウェイトレシオ(馬力荷重:自動車の重量をエンジン出力

で割った値)が大きいため、大型トラックのエンジンは乗用車に比べて常に高負荷で運転されることに

なる。そのため乗用車では低い熱効率のエンジン軽負荷が多用されるのに対し、大型トラックでは

高い熱効率のエンジン高負荷が多用されている。したがって、大型トラックを常に高効率の走行が

可能な電気自動車に転換しても、乗用車の場合よりも電気自動車化によってエネルギーを節約

できることが少ない。したがって電気自動車の大型トラックは、都市間走行の貨物輸送に使用

には不適なトラックである。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

● 大型トラックの動力をディーゼルエンジンから燃料電池車に転換

車両総重量(GVW)が大きい大型トラックでは、高いエンジンの出力・トルクが必要なため燃料電池に

多量の貴金属が必要である。したがって、世の中の多くの大型トラックを燃料電池車とすることは、貴 金属の資源量から考えても無理があると同時に、膨大なコスト増加を招くため、実用化は困難と予想さ れる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑥ | ● 大型トラックの動力をディーゼルエンジンのハイブリッドトラックに転換

都市間走行が主体の大型トラックは、高速道路の多用によるエンジン連続高負荷運転が主体である。

そのため、エンジンの都市内走行のエンジン部分負荷時に限って効率向上し、頻繁な停止の制動エ

ネルギーの回生によって燃費改善に有効なハイブリッドシステムは、大型トラックではシステムの効果 を発揮する機会が全走行に占める割合が極めて少ない。また、都市間走行が主体の大型トラックをハ イブリッドにした場合には、以下の理由で電気自動車に転換することは困難である。 ① 電池の搭載で車両重量が増加して貨物積載量を減少せざるを得ない。大型トラックでは積載量の

減少は致命的な欠陥となること。

② 乗用車に比較して大型トラックのパワーウェイトレシオ(馬力荷重:自動車の重量をエンジン出力で

割った値)が大きいため、大型トラックのエンジンは乗用車に比べて常に高負荷で運転されることにな る。そのため乗用車では低い熱効率のエンジン軽負荷が多用されるのに対し、大型トラックでは高い 熱効率のエンジン高負荷が多用されている。したがって、大型トラックに高い熱効率のエンジン運転が 多用できるハイブリッドシステムを搭載したとしても、ハイブリッド乗用車の場合のような大幅に燃費が 節約できることは無い。 したがってハイブリッドシステムは都市間走行が主体の大型トラックには不適である。

|

このように、「新・国家エネルギー戦略」の運輸エネルギーの次世代化目標として、石油依存度を、2030 年までに80%

程度とすることを目指すために列挙された何れの技術も、大型ディーゼルトラックの石油依存度を80%程度までの削

減に貢献できないことは明らかだ。このように、経済産業省の「新・国家エネルギー戦略」においては、「今後、2030年

までに、運輸部門の石油依存度を80%程度とすることを目指す」との「脱石油」の目標が設定されているが、この目標

を達成するための有効な実用性のある技術が何一つ提示できていないのである。このように、「運輸部門の石油依存

度を80%程度とすることを目指す」ための手段としては、「新・国家エネルギー戦略」(2006年5月)に列挙されている①

燃費改善、②バイオ由来燃料、③GTL等新燃料の導入促進、④電気自動車、および⑤燃料電池車は、遠い昔に退職

したポンコツの元技術屋でも実用性の無い技術であることが容易に判ることだ。また、「新・国家エネルギー戦略」

(2006年5月)には記載されていないが、巷で何かと話題の多い⑥大型ハイブリッドトラック(GVW25トン)も実用性の無

い技術であることは明らかだ。

程度とすることを目指すために列挙された何れの技術も、大型ディーゼルトラックの石油依存度を80%程度までの削

減に貢献できないことは明らかだ。このように、経済産業省の「新・国家エネルギー戦略」においては、「今後、2030年

までに、運輸部門の石油依存度を80%程度とすることを目指す」との「脱石油」の目標が設定されているが、この目標

を達成するための有効な実用性のある技術が何一つ提示できていないのである。このように、「運輸部門の石油依存

度を80%程度とすることを目指す」ための手段としては、「新・国家エネルギー戦略」(2006年5月)に列挙されている①

燃費改善、②バイオ由来燃料、③GTL等新燃料の導入促進、④電気自動車、および⑤燃料電池車は、遠い昔に退職

したポンコツの元技術屋でも実用性の無い技術であることが容易に判ることだ。また、「新・国家エネルギー戦略」

(2006年5月)には記載されていないが、巷で何かと話題の多い⑥大型ハイブリッドトラック(GVW25トン)も実用性の無

い技術であることは明らかだ。

したがって、「新・国家エネルギー戦略」(2006年5月)の原案を作成された現役の学者・専門家や彼らに技術説明を

受けて「新・国家エネルギー戦略」を承認した経済産業省の担当官僚は、「新・国家エネルギー戦略」(2006年5月)に列

挙されている①~⑤の技術が大型トラックの脱石油の実現には何ら貢献できないことを本心では十分に理解されてい

ると予想される。それにもかかわらず、「新・国家エネルギー戦略」(2006年5月)において、大型トラックでは実用化の

困難な技術を列挙して、「運輸部門の石油依存度を80%程度とすることを目指す」と宣言されていることについて、無責

任のそしりは免れないと思うが、そのように考えるのは筆者だけであろうか。このように、将来の大型トラックに全面的

に採用して広く普及させることが極めて困難な①~⑤の技術を列挙し、「運輸部門の石油依存度を80%程度とすること

を目指す」と云う、意味不明な記述の「新・国家エネルギー戦略」を堂々と発表する経済産業省の担当官僚の厚顔無恥

には、筆者には驚き以外の何物でもない

受けて「新・国家エネルギー戦略」を承認した経済産業省の担当官僚は、「新・国家エネルギー戦略」(2006年5月)に列

挙されている①~⑤の技術が大型トラックの脱石油の実現には何ら貢献できないことを本心では十分に理解されてい

ると予想される。それにもかかわらず、「新・国家エネルギー戦略」(2006年5月)において、大型トラックでは実用化の

困難な技術を列挙して、「運輸部門の石油依存度を80%程度とすることを目指す」と宣言されていることについて、無責

任のそしりは免れないと思うが、そのように考えるのは筆者だけであろうか。このように、将来の大型トラックに全面的

に採用して広く普及させることが極めて困難な①~⑤の技術を列挙し、「運輸部門の石油依存度を80%程度とすること

を目指す」と云う、意味不明な記述の「新・国家エネルギー戦略」を堂々と発表する経済産業省の担当官僚の厚顔無恥

には、筆者には驚き以外の何物でもない

この経済産業省の「新・国家エネルギー戦略」(2006年5月)の大型トラックにおける「脱石油」の目標発表をテレビコ

マーシャル風に皮肉れば、『目標だけなら猿でも発表できる!』と揶揄できそうだ。本当に情けないことである。責任あ

る立場の人間が成すべき仕事は、知恵を使い『目標実現の戦略策定』をすることだ。遠い昔の話ではあるが、筆者が

現役の頃、尊敬する上司から「貴様の首の上は帽子掛けか! 頭脳として使え!」と良く怒られたものだ。大型トラック

のCO2を25%削減する戦略の策定が求められている政府にとっては、例え多数のガラクタな『帽子掛け?』が揃って

いたとしても邪魔なだけであり、何の役にも立たないのである。

マーシャル風に皮肉れば、『目標だけなら猿でも発表できる!』と揶揄できそうだ。本当に情けないことである。責任あ

る立場の人間が成すべき仕事は、知恵を使い『目標実現の戦略策定』をすることだ。遠い昔の話ではあるが、筆者が

現役の頃、尊敬する上司から「貴様の首の上は帽子掛けか! 頭脳として使え!」と良く怒られたものだ。大型トラック

のCO2を25%削減する戦略の策定が求められている政府にとっては、例え多数のガラクタな『帽子掛け?』が揃って

いたとしても邪魔なだけであり、何の役にも立たないのである。

さて、京都議定書が1997年12月11日に議決されてCO2削減の必要性が広く認識され始めて10年レベルの長い

年月が経過している。それにもかかわらず、日本の政府・学会・企業は、日本のCO2削減の方法とし、大型ディー

ゼルトラックのCO2排出にがある程度の割合を削減できるような技術は、未だに発表されていないようだ。この

ことは我が国の大型ディーゼルトラックのCO2削減に関し、10年余りの間に何の研究成果も得られていないこ

とを示す確かな証拠と云えるのではないだろうか。そこで、閑居人は、日本の大型トラックのCO2削減に最適な技術とし

て、DDFエンジンの導入を強く提案したい。

年月が経過している。それにもかかわらず、日本の政府・学会・企業は、日本のCO2削減の方法とし、大型ディー

ゼルトラックのCO2排出にがある程度の割合を削減できるような技術は、未だに発表されていないようだ。この

ことは我が国の大型ディーゼルトラックのCO2削減に関し、10年余りの間に何の研究成果も得られていないこ

とを示す確かな証拠と云えるのではないだろうか。そこで、閑居人は、日本の大型トラックのCO2削減に最適な技術とし

て、DDFエンジンの導入を強く提案したい。

このDDFエンジンについては、閑居人は、2000年5月に自動車技術会で論文[自動車技術会学術講演会前刷集No.71

-00 「323 中型トラック用ECOS-DDF 天然ガスエンジンの開発 」(20005001) ]を発表した。それ以来、DDFエンジン

の優秀性を懸命にアピールし続けてきたつもりである。しかし、これまでDDFエンジンは、ディーゼルエンジン関係の学

者や専門家から「見ない」、「言わない」、「聞かない」の三猿の扱いを受け、世の中からは無視され続けてきた。その理

由は明らかでない。しかし、仮に天然ガスを併用するDDFエンジンのトラックが広く普及した場合には、軽油消費量の減

少を引き起こして石油業界が大きな不利益を被ってしまう恐れは否定できない。

-00 「323 中型トラック用ECOS-DDF 天然ガスエンジンの開発 」(20005001) ]を発表した。それ以来、DDFエンジン

の優秀性を懸命にアピールし続けてきたつもりである。しかし、これまでDDFエンジンは、ディーゼルエンジン関係の学

者や専門家から「見ない」、「言わない」、「聞かない」の三猿の扱いを受け、世の中からは無視され続けてきた。その理

由は明らかでない。しかし、仮に天然ガスを併用するDDFエンジンのトラックが広く普及した場合には、軽油消費量の減

少を引き起こして石油業界が大きな不利益を被ってしまう恐れは否定できない。

因みに、少し以前にNHKテレビと記憶しているが、「米国のゼネラルモーターは、数年前に高性能な電気自動車を開

発したが、ガソリン販売量の減少を恐れた米国の石油業界の圧力を受けてこの電気自動車の商品化を断念した」との

放映を見たことがある。この米国石油業界が起こした行動は、石油製品の販売量の減少が米国石油販売会社の経営

に及ぼす悪影響を事前に回避するためであった。このような米国の石油企業の利益追求の経営姿勢をそっくりそのま

ま日本の石油販売会社が真似するとは限らない。なぜなら、日本の石油販売会社の広告を見ると、以下に示した通

り、各企業とも地球環境の改善を最優先にしているとのことである。

発したが、ガソリン販売量の減少を恐れた米国の石油業界の圧力を受けてこの電気自動車の商品化を断念した」との

放映を見たことがある。この米国石油業界が起こした行動は、石油製品の販売量の減少が米国石油販売会社の経営

に及ぼす悪影響を事前に回避するためであった。このような米国の石油企業の利益追求の経営姿勢をそっくりそのま

ま日本の石油販売会社が真似するとは限らない。なぜなら、日本の石油販売会社の広告を見ると、以下に示した通

り、各企業とも地球環境の改善を最優先にしているとのことである。

「地球環境との調和をはかり、・・・・」(新日本石油)

「地球環境問題を最重要課題のひとつと位置付け・・・・」(コスモ石油)

「環境問題に対する先進的な取組みを実行する・・・・」(出光)

「地球温暖化や環境問題にも真摯に向き合い・・・・」(昭和シェル石油)

以上のように、日本の石油業界の各企業が地球環境の保全を最優先にするとホームージで公的に宣言しているので

ある。このようなことから、米国の石油業界と異なり、日本の石油業界はCO2削減に有効なDDFエンジンの研究を組織

的に阻止する活動を行うことは無いものと信じたい。

ある。このようなことから、米国の石油業界と異なり、日本の石油業界はCO2削減に有効なDDFエンジンの研究を組織

的に阻止する活動を行うことは無いものと信じたい。

これまでのように、DDFエンジンが多くの学者・専門家に黙殺され続けたとしても、昨今のインターネット時代では、ホ

ームページと云う手段によってDDFエンジンの優秀性を多くの人に伝えることが可能だ。(因みに、2009年6月17日現在

では、yahoo検索において「大型トラック」&「CO2」の2語での検索の場合、閑居人のDDFエンジンに関するホームペー

ジが73万5千件中の1位と3位で検索されていた。)

ームページと云う手段によってDDFエンジンの優秀性を多くの人に伝えることが可能だ。(因みに、2009年6月17日現在

では、yahoo検索において「大型トラック」&「CO2」の2語での検索の場合、閑居人のDDFエンジンに関するホームペー

ジが73万5千件中の1位と3位で検索されていた。)

さて、閑居人は、ディーゼルに比べ15%のCO2削減が可能なDDFエンジンのページでは、天然ガスを併用するDDF

エンジンがディーゼルエンジンよりCO2の排出を15%も削減できることを詳述している。このDDFエンジンについて

は、出版物「クリ―ディーゼル開発の要素技術動向」(http://www.nts-book.co.jp/item/detail/summary/energy/

20081114_51.html)にも記載されているので興味のある方はご覧いただきたい。これには、大型トラック分野でのCO2排

出を15%削減するためには、DDFエンジンを搭載したDDF運転とディーゼル運転の選択が可能なDDF大型トラック の

開発研究を推進し、これを実用化することが最も有効であると記載している。このDDF大型トラックが導入された場合に

は、当然、DDF大型トラックの全燃料消費量の半分以上の燃料に天然ガスが使用されることになる。このことは経済産

業省の2006年5月の「新・国家エネルギー戦略」で示されている運輸部門の石油依存からの脱却のためのに、運輸部

門の石油依存度を80%程度とする政策の実現に大きく貢献できることは間違いない。

エンジンがディーゼルエンジンよりCO2の排出を15%も削減できることを詳述している。このDDFエンジンについて

は、出版物「クリ―ディーゼル開発の要素技術動向」(http://www.nts-book.co.jp/item/detail/summary/energy/

20081114_51.html)にも記載されているので興味のある方はご覧いただきたい。これには、大型トラック分野でのCO2排

出を15%削減するためには、DDFエンジンを搭載したDDF運転とディーゼル運転の選択が可能なDDF大型トラック の

開発研究を推進し、これを実用化することが最も有効であると記載している。このDDF大型トラックが導入された場合に

は、当然、DDF大型トラックの全燃料消費量の半分以上の燃料に天然ガスが使用されることになる。このことは経済産

業省の2006年5月の「新・国家エネルギー戦略」で示されている運輸部門の石油依存からの脱却のためのに、運輸部

門の石油依存度を80%程度とする政策の実現に大きく貢献できることは間違いない。

このDDF大型トラックの導入によって「CO2の15%の削減」と「脱石油」の政府目標が同時に達成することが可能とな

る。DDF大型トラックの導入がこれら政府目標を達成するための「願ったり、適ったり」の技術であることは間違いない。

その上、このDDF大型トラックに気筒休止エンジンによる大型トラックの低燃費化や気筒休止は、燃費削減と尿素SCR

のNOx削減率の向上に有効だ!に記載している気筒休止エンジン技術を併用することによって、更に『10%程度の燃

費改善とCO2の削減』を追加することが可能となる。これらの技術を組み合わせた気筒休止エンジンのDDF大型トラ

ックが実用化された暁には、現行のディーゼル大型トラックより「10%の燃費改善」、「25%程度のCO2削減」および

「脱石油」が容易に実現できる可能性がある。しかし、不幸なことに現時点では、このDDF大型トラックの技術は、政府

やトラックメーカから全く無視されているのである。

る。DDF大型トラックの導入がこれら政府目標を達成するための「願ったり、適ったり」の技術であることは間違いない。

その上、このDDF大型トラックに気筒休止エンジンによる大型トラックの低燃費化や気筒休止は、燃費削減と尿素SCR

のNOx削減率の向上に有効だ!に記載している気筒休止エンジン技術を併用することによって、更に『10%程度の燃

費改善とCO2の削減』を追加することが可能となる。これらの技術を組み合わせた気筒休止エンジンのDDF大型トラ

ックが実用化された暁には、現行のディーゼル大型トラックより「10%の燃費改善」、「25%程度のCO2削減」および

「脱石油」が容易に実現できる可能性がある。しかし、不幸なことに現時点では、このDDF大型トラックの技術は、政府

やトラックメーカから全く無視されているのである。

今のところ、政府から発表されている多くの資料においても、大型ディーゼルトラックの「脱石油」や「CO2削減」を目

的とした技術は、「新・国家エネルギー戦略」での記載内容と同様に、その内容が「燃費改善」、「バイオマス由来燃料」

やDME・GTL等新燃料の導入促進」と記載されているだけである。これらの技術では、近い将来に大型ディーゼルトラ

ックの「脱石油」や「CO2削減」の実現に何の役にも立たないことは明らかである。したがって、現在の政府は、トップの

菅首相から末端の各省庁の担当者にいたるまで、「その昔、無責任なキャラクターを売りにしていたコメディアンの植木

等」を凌ぐ責任感の欠落した人達の巣窟に見えるのは、筆者だけであろうか。

的とした技術は、「新・国家エネルギー戦略」での記載内容と同様に、その内容が「燃費改善」、「バイオマス由来燃料」

やDME・GTL等新燃料の導入促進」と記載されているだけである。これらの技術では、近い将来に大型ディーゼルトラ

ックの「脱石油」や「CO2削減」の実現に何の役にも立たないことは明らかである。したがって、現在の政府は、トップの

菅首相から末端の各省庁の担当者にいたるまで、「その昔、無責任なキャラクターを売りにしていたコメディアンの植木

等」を凌ぐ責任感の欠落した人達の巣窟に見えるのは、筆者だけであろうか。

ところで、わが国の市販トラックに装着されているポスト噴射再生式やHC排気管噴射再生方式のDPF装置は、燃費

悪化のポスト噴射を止め、気筒休止でDPFを再生する新技術に記述しているように、都市内走行では燃費悪化の元凶

となっているようだ。新長期規制(H17年)に適合したDPF装置を装着した小型ディーゼルトラックは、旧式の新短期規

制(H15年)に適合したDPF装置を装着していない小型ディーゼルトラックに比べ、30%前後もの実走行燃費が悪化し

てしまっているのである。このDPF装置の強制再生や手動再生で浪費する燃料は、主に都市内を走行する小型トラッ

クの燃費を30%前後も悪化させているのである。このことは、取りも直さず小型トラックのCO2排出を30%程度も増

加させていることになり、地球温暖化を促進させてしまっていることになるのだ。このようなDPF装置を採用したトラック

を「低燃費と環境を両立した・・・」と宣伝し、DPFの再生時の燃費悪化について関係者がダンマリを決め込んでいる様

子に対し、腹立たしさを覚える人が世の中に多いのではないかと思っている。

悪化のポスト噴射を止め、気筒休止でDPFを再生する新技術に記述しているように、都市内走行では燃費悪化の元凶

となっているようだ。新長期規制(H17年)に適合したDPF装置を装着した小型ディーゼルトラックは、旧式の新短期規

制(H15年)に適合したDPF装置を装着していない小型ディーゼルトラックに比べ、30%前後もの実走行燃費が悪化し

てしまっているのである。このDPF装置の強制再生や手動再生で浪費する燃料は、主に都市内を走行する小型トラッ

クの燃費を30%前後も悪化させているのである。このことは、取りも直さず小型トラックのCO2排出を30%程度も増

加させていることになり、地球温暖化を促進させてしまっていることになるのだ。このようなDPF装置を採用したトラック

を「低燃費と環境を両立した・・・」と宣伝し、DPFの再生時の燃費悪化について関係者がダンマリを決め込んでいる様

子に対し、腹立たしさを覚える人が世の中に多いのではないかと思っている。

さて、何度も繰り返すが、「バイオマス燃料以外で日本での大型トラックの「CO2削減」と「脱石油」に有効な技

術は、DDFエンジンである」と、筆者は固く信じている。DDFエンジンが都市間走行の大型トラックにおいてバイオマス

燃料以外でディーゼルエンジンよりもCO2が15%程度も削減できる唯一の技術であるとの見解は、数年前に現役を退

いた浅学非才なる閑居人の勝手な思う込みであるかも知れない。大型トラックにおいてバイオマス燃料以外にディーゼ

ルエンジンよりも15%程度のCO2削減が可能な脱石油の技術をご存知の場合は、是非ともその技術をお教えいただ

きたいと願っている。DDFエンジン以外にそのような技術が実在するならば、閑居人のホームページの内容の訂正、若

しくはページの削除を即刻に行うつもりである。

術は、DDFエンジンである」と、筆者は固く信じている。DDFエンジンが都市間走行の大型トラックにおいてバイオマス

燃料以外でディーゼルエンジンよりもCO2が15%程度も削減できる唯一の技術であるとの見解は、数年前に現役を退

いた浅学非才なる閑居人の勝手な思う込みであるかも知れない。大型トラックにおいてバイオマス燃料以外にディーゼ

ルエンジンよりも15%程度のCO2削減が可能な脱石油の技術をご存知の場合は、是非ともその技術をお教えいただ

きたいと願っている。DDFエンジン以外にそのような技術が実在するならば、閑居人のホームページの内容の訂正、若

しくはページの削除を即刻に行うつもりである。

何はともあれ、筆者は天然ガスから合成のDMEとGTLは、トラック用燃料に不適と確信している。大型トラックの燃

料に天然ガスから大幅にエネルギーシュリンク(エネルギー減損)したDMEやGTLを用いることは、省エネルギ

ー資源に反していることに加え、CO2削減にも無効であるからだ。しかし、DMEに関連する人達は、なりふり構わ

ず、「DMEはディーゼルエンジンの高効率性を持つ燃料であり、将来の有望な燃料」との宣伝活動を盛んに行な

っているようだ。例えば、軽油よりもエネルギー効率が30%も劣るDMEを推奨する機械学会の疑問のページに詳述し

ているように、日本機械学会誌2010年5月号(Vol.113、N0.1098)に掲載された「DMEトラックの最新開発状況」の論文に

おいて、㈱いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏の両氏は、専門家であるにもかかわらず、Tank-to-Wheelの

試験データを根拠としながら、その試験データがTank-to-Wheelの試験データを根拠に導き出された結論である事実を

全く記載しないで「DMEはディーゼルエンジンの高効率性を持つ燃料であり、将来の有望な燃料」と主張されているので

ある。

料に天然ガスから大幅にエネルギーシュリンク(エネルギー減損)したDMEやGTLを用いることは、省エネルギ

ー資源に反していることに加え、CO2削減にも無効であるからだ。しかし、DMEに関連する人達は、なりふり構わ

ず、「DMEはディーゼルエンジンの高効率性を持つ燃料であり、将来の有望な燃料」との宣伝活動を盛んに行な

っているようだ。例えば、軽油よりもエネルギー効率が30%も劣るDMEを推奨する機械学会の疑問のページに詳述し

ているように、日本機械学会誌2010年5月号(Vol.113、N0.1098)に掲載された「DMEトラックの最新開発状況」の論文に

おいて、㈱いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏の両氏は、専門家であるにもかかわらず、Tank-to-Wheelの

試験データを根拠としながら、その試験データがTank-to-Wheelの試験データを根拠に導き出された結論である事実を

全く記載しないで「DMEはディーゼルエンジンの高効率性を持つ燃料であり、将来の有望な燃料」と主張されているので

ある。

DMEと軽油とを比べる場合のような、異なる原材料の燃料の優劣を比較する議論にはWell-to-Wheelのライフサイク

ルアセスメント(LCA)での評価が必須であることは、専門家の島崎直基氏と西村輝一氏の両氏が当然、熟知されてい

る筈である。しかし、両氏は、日本機会学会誌の「DMEトラックの最新開発状況」の論文において、Tank-to-Wheelの試

験データを根拠にDMEが将来の有望な燃料との恣意的に飛躍した結論を主張されているのである。そのため、島崎直

基氏と西村輝一氏の日本機会学会誌の「DMEトラックの最新開発状況」の論文は、致命的な欠陥をもった論文である

考えて間違いは無いだろう。

ルアセスメント(LCA)での評価が必須であることは、専門家の島崎直基氏と西村輝一氏の両氏が当然、熟知されてい

る筈である。しかし、両氏は、日本機会学会誌の「DMEトラックの最新開発状況」の論文において、Tank-to-Wheelの試

験データを根拠にDMEが将来の有望な燃料との恣意的に飛躍した結論を主張されているのである。そのため、島崎直

基氏と西村輝一氏の日本機会学会誌の「DMEトラックの最新開発状況」の論文は、致命的な欠陥をもった論文である

考えて間違いは無いだろう。

そこで、この島崎直基氏と西村輝一氏の両氏のTank-to-Wheelの条件下における「DMEはディーゼルエンジ

ンの高効率性を持つ燃料であり、将来の有望な燃料」との本論文の主張は、燃料の優劣の議論に必須のWell-

to-Wheelのライフサイクルアセスメント(LCA)での正しい評価に書き直すと、「DMEは軽油ディーゼルよりも約

30%もWell-to-Wheelの熱効率が劣り、将来的にエネルギー浪費を招く欠陥燃料」との記述に訂正すべきであ

る。このような日本機会学会誌の島崎直基氏と西村輝一氏の「DMEトラックの最新開発状況」の論文は、誇大宣伝を

通り越し、虚偽宣伝に近いように思えるのである。実に嘆かわしいことだ。

ンの高効率性を持つ燃料であり、将来の有望な燃料」との本論文の主張は、燃料の優劣の議論に必須のWell-

to-Wheelのライフサイクルアセスメント(LCA)での正しい評価に書き直すと、「DMEは軽油ディーゼルよりも約

30%もWell-to-Wheelの熱効率が劣り、将来的にエネルギー浪費を招く欠陥燃料」との記述に訂正すべきであ

る。このような日本機会学会誌の島崎直基氏と西村輝一氏の「DMEトラックの最新開発状況」の論文は、誇大宣伝を

通り越し、虚偽宣伝に近いように思えるのである。実に嘆かわしいことだ。

ところで、現在では、将来における地球上のエネルギー資源の枯渇を少しでも先延ばしにするために、省エネルギー

資源の推進のために誰もが努力すべきことを主婦や小学生でも良く理解している時代である。それにもかかわらず、

日本機械学会は、Well-to-Tankのエネルギー効率が軽油よりも約30%も劣るDME燃料を、何故か将来の燃料として

積極的に普及させようとしているようだ。その証拠としては、日本機械学会では、「日本機械学会のDME燃料普及のた

めの提言のコピー、またはhttp://www.jsme.or.jp/teigen/teigb01.htm)のように、DME燃料を将来の燃料として普及を

促進を推奨すべきとする提言が日本機械学会のホームページに堂々と掲載されているのである。そこでは、DMEが軽

油よりも約30%もWell-to-Tankのエネルギー効率が劣る事実を隠蔽し、日本機械学会が軽油の代替にDMEの使用を

推奨しているのだ。この日本機会学会の「DME燃料普及のための提言」の中では、ディーゼル燃料として軽油の代替

にWell-to-Tankのエネルギー効率の劣るDMEを推奨していることから推察すると、DME関係者の補助金の獲得のよう

な個人的な私利私欲の利益追及のために、日本機械学会は誤った技術情報を平気で発信する反社会的な宣伝機関

に成り下がっているように見えてしまうのである。このように、日本機械学会誌2010年5月号におけるDMEトラックに関

する虚偽内容の論文発表や、日本機械学会のホームページでの虚偽まがいの提言を掲載する等、DME関係者による

DMEの普及促進の形振り構わない宣伝活動は、これまで日本機械学会の信頼を大きく裏切ることになるのではないだ

ろうか。

資源の推進のために誰もが努力すべきことを主婦や小学生でも良く理解している時代である。それにもかかわらず、

日本機械学会は、Well-to-Tankのエネルギー効率が軽油よりも約30%も劣るDME燃料を、何故か将来の燃料として

積極的に普及させようとしているようだ。その証拠としては、日本機械学会では、「日本機械学会のDME燃料普及のた

めの提言のコピー、またはhttp://www.jsme.or.jp/teigen/teigb01.htm)のように、DME燃料を将来の燃料として普及を

促進を推奨すべきとする提言が日本機械学会のホームページに堂々と掲載されているのである。そこでは、DMEが軽

油よりも約30%もWell-to-Tankのエネルギー効率が劣る事実を隠蔽し、日本機械学会が軽油の代替にDMEの使用を

推奨しているのだ。この日本機会学会の「DME燃料普及のための提言」の中では、ディーゼル燃料として軽油の代替

にWell-to-Tankのエネルギー効率の劣るDMEを推奨していることから推察すると、DME関係者の補助金の獲得のよう

な個人的な私利私欲の利益追及のために、日本機械学会は誤った技術情報を平気で発信する反社会的な宣伝機関

に成り下がっているように見えてしまうのである。このように、日本機械学会誌2010年5月号におけるDMEトラックに関

する虚偽内容の論文発表や、日本機械学会のホームページでの虚偽まがいの提言を掲載する等、DME関係者による

DMEの普及促進の形振り構わない宣伝活動は、これまで日本機械学会の信頼を大きく裏切ることになるのではないだ

ろうか。

余談ではあるが、筆者は現在、司馬遼太朗著の「飛ぶが如く」を読んでいる。西郷隆盛の一生を描いたこの小説の

中で、西郷隆盛の政治観として以下のように述べられている。

中で、西郷隆盛の政治観として以下のように述べられている。

「廟堂(天下の政治を司るところ。朝廷・政府)に立って大政を運ぶというのは、天道(公平とされるこの世の道理)を行

うというものである。天意が公平無私であるがごとく、人も公平無私でなければならぬ。正道を踏み、賢人を採り、よくそ

の職に任えるひとを用いてゆかねばならぬ。」

うというものである。天意が公平無私であるがごとく、人も公平無私でなければならぬ。正道を踏み、賢人を採り、よくそ

の職に任えるひとを用いてゆかねばならぬ。」

このように、西郷隆盛は、公正無私を思考と行動の規範としたからこそ、正誤の判断が難しい政治の世界で多くの人

の信望を集め、明治維新を成功させることができたのであろう。

の信望を集め、明治維新を成功させることができたのであろう。

ところで、技術の世界の場合には、政治の世界の場合に比べ、論理展開の過程での虚偽の主張が容易に露見して

しまうものである。そうであっても、技術の世界である大型トラックの燃費削減や将来の燃料を論じるような場合には、

天意が公平無私であるがごとく、それを議論する専門家も公平無私でなければならないと思っている。多くの公平無私

の専門家が導き出した結果であるからこそ、多くの国民に受け入れてもらえるのである。したがって、日本機械学会が

日本機械学会誌2010年5月号で「DMEが将来の有望な燃料」と誤った主張を行い、また日本機械学会のホームページ

で「DME(ジメチルエーテル)燃料普及のための提言」のような誤った提言を行ったとしても、現在のインターネット時代

には、軽油に代替してディーゼル燃料にDMEを普及させることによるエネルギー資源の浪費を招く不具合が容易に露

見するものだ。DME関係者が自らを専門家集団と自称してDMEに関する虚偽情報を発信してWell-to-Tankのエネルギ

ー効率の劣る欠陥を隠してDMEの普及を図ろうとしても、今後、わが国で軽油に代替してディーゼルエンジンの燃料に

DMEが採用されて広く一般に普及していく可能性は、皆無と考えられる。このような日本機会学会の自称専門家がディ

ーゼル燃料としてのDMEの本質を無視し、機械工学の理に反してDMEの普及を図ろうとする私利私欲を貪る人達の行

為に対し、良心的な人達が賛同することは殆んど無いものと信じている。

しまうものである。そうであっても、技術の世界である大型トラックの燃費削減や将来の燃料を論じるような場合には、

天意が公平無私であるがごとく、それを議論する専門家も公平無私でなければならないと思っている。多くの公平無私

の専門家が導き出した結果であるからこそ、多くの国民に受け入れてもらえるのである。したがって、日本機械学会が

日本機械学会誌2010年5月号で「DMEが将来の有望な燃料」と誤った主張を行い、また日本機械学会のホームページ

で「DME(ジメチルエーテル)燃料普及のための提言」のような誤った提言を行ったとしても、現在のインターネット時代

には、軽油に代替してディーゼル燃料にDMEを普及させることによるエネルギー資源の浪費を招く不具合が容易に露

見するものだ。DME関係者が自らを専門家集団と自称してDMEに関する虚偽情報を発信してWell-to-Tankのエネルギ

ー効率の劣る欠陥を隠してDMEの普及を図ろうとしても、今後、わが国で軽油に代替してディーゼルエンジンの燃料に

DMEが採用されて広く一般に普及していく可能性は、皆無と考えられる。このような日本機会学会の自称専門家がディ

ーゼル燃料としてのDMEの本質を無視し、機械工学の理に反してDMEの普及を図ろうとする私利私欲を貪る人達の行

為に対し、良心的な人達が賛同することは殆んど無いものと信じている。

しかしながら、現時点では、日本機械学会の積極的な「DMEが将来的には有望な燃料」との誤った技術情報を宣

伝する活動が功を奏しているために、政府は、日本の都市間の貨物輸送に使用可能なDDFトラックという優れ

た技術を黙殺しているようだ。そして、その一方で政府は、DMEの関係企業・業界団体には「CO2の増加」と

「エネルギー資源の浪費」と云う致命的な欠陥を抱えたDMEトラックまたはGTLトラックの研究開発には予算を

積極的に配分し、これらの無駄なDME関連の研究開発を積極的に支援しているようだ。これについては、政府が

NEDO等を通じ、補助金乞食に特別会計の予算を気前よく大盤振る舞いをしているようなものである。このことは、特別

会計と云えども原資は広い意味で広く国民から徴税されたものであることから、税金の無駄遣いの典型的な例と云え

るのではないだろうか。このように、補助金乞食の反社会的な研究開発に貴重な税金を気前良くばら撒く行為は、即

刻、中止して欲しいものだ。

伝する活動が功を奏しているために、政府は、日本の都市間の貨物輸送に使用可能なDDFトラックという優れ

た技術を黙殺しているようだ。そして、その一方で政府は、DMEの関係企業・業界団体には「CO2の増加」と

「エネルギー資源の浪費」と云う致命的な欠陥を抱えたDMEトラックまたはGTLトラックの研究開発には予算を

積極的に配分し、これらの無駄なDME関連の研究開発を積極的に支援しているようだ。これについては、政府が

NEDO等を通じ、補助金乞食に特別会計の予算を気前よく大盤振る舞いをしているようなものである。このことは、特別

会計と云えども原資は広い意味で広く国民から徴税されたものであることから、税金の無駄遣いの典型的な例と云え

るのではないだろうか。このように、補助金乞食の反社会的な研究開発に貴重な税金を気前良くばら撒く行為は、即

刻、中止して欲しいものだ。

しかし、政府官僚やNEDO等の担当者は、学者やトラックメーカ等の技術者の発表論文や発言を信じて疑っていない

のが現状のようだ。このことを考えると、軽油ディーゼルトラックに比べてWell-to-Wheelのエネルギー効率が30%も

劣るDMEトラックの技術開発に貴重な予算が今後も配分され続けられていく可能性は極めて高いと考えられる。この

ような税金の無駄使いの状況を改善するため、政府官僚やNEDO等の担当者は、技術情報の真偽を見分ける能力を

身に付けていただきたいものだ。そして、今後、DMEトラックへの補助金の支出を中止し、新たに大型トラックのCO2削

減と脱石油が実現できるDDFトラックの研究開発に補助金が付与される時代になって欲しいものだ。このように、研究

開発の補助金を付与する対象が「DMEトラック」から「DDFトラック」に変更することよって、近い将来には都市間

の貨物輸送を担う大型トラック分野での「CO2削減」と「脱石油」が容易に実現できるのである。それを実現する

ためには、政府官僚やNEDO等の担当者は、DDF大型トラックのような真に将来有望な技術開発に補助金を付

与する勇断が必要ではないだろうか。

のが現状のようだ。このことを考えると、軽油ディーゼルトラックに比べてWell-to-Wheelのエネルギー効率が30%も

劣るDMEトラックの技術開発に貴重な予算が今後も配分され続けられていく可能性は極めて高いと考えられる。この

ような税金の無駄使いの状況を改善するため、政府官僚やNEDO等の担当者は、技術情報の真偽を見分ける能力を

身に付けていただきたいものだ。そして、今後、DMEトラックへの補助金の支出を中止し、新たに大型トラックのCO2削

減と脱石油が実現できるDDFトラックの研究開発に補助金が付与される時代になって欲しいものだ。このように、研究

開発の補助金を付与する対象が「DMEトラック」から「DDFトラック」に変更することよって、近い将来には都市間

の貨物輸送を担う大型トラック分野での「CO2削減」と「脱石油」が容易に実現できるのである。それを実現する

ためには、政府官僚やNEDO等の担当者は、DDF大型トラックのような真に将来有望な技術開発に補助金を付

与する勇断が必要ではないだろうか。

因みに、スウェーデンのボルボ・トラックスは、2011年5月31日に長距離輸送向けに大型DDFトラック(写真1参照)を

発売(出典:http://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.aspx?

pubid=10743)した。その発表によると、エンジンは13リットル、最高出力は440HP(338kW)、最大トルクは2300Nmで

ある。天然ガス(LNG)の利用率は75%であり、エンジンの熱効率は、スパークプラグ式天然ガスエンジンに比べて、30

~40%高く、CO2排出量はディーゼルトラックに比べて10%削減することができるとのこと。また、筆者がこれまで説明

してきたように、走行中に天然ガス(LNG)を使い果たした場合には、軽油のみで走行することも可能である。2011年に

は100台程度をオランダ、イギリス、スウェーデンで販売する予定で、8月から生産が開始されるとのことだ。今後、2年

程度で、欧州の6~8カ国で年間400台程度の販売が予定されているようだ。

発売(出典:http://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.aspx?

pubid=10743)した。その発表によると、エンジンは13リットル、最高出力は440HP(338kW)、最大トルクは2300Nmで

ある。天然ガス(LNG)の利用率は75%であり、エンジンの熱効率は、スパークプラグ式天然ガスエンジンに比べて、30

~40%高く、CO2排出量はディーゼルトラックに比べて10%削減することができるとのこと。また、筆者がこれまで説明

してきたように、走行中に天然ガス(LNG)を使い果たした場合には、軽油のみで走行することも可能である。2011年に

は100台程度をオランダ、イギリス、スウェーデンで販売する予定で、8月から生産が開始されるとのことだ。今後、2年

程度で、欧州の6~8カ国で年間400台程度の販売が予定されているようだ。

|

|

|

|

因みに、ボルボ・トラックスが市販する大型DDFトラックは、天然ガスを給気管内に噴射する方式のDDFエンジンで

ある。このボルボ・トラックスの大型DDFトラックと同じ給気管内噴射式のDDFエンジンを搭載したトラックのエンジン性

能と排出ガス試験結果については、筆者は、2000年5月の自動車技術会の講演会で論文を発表した。その論文は、自

動車技術会学術講演会前刷集No.71-00(2000年5月) 「323 中型トラック用ECOS-DDF 天然ガスエンジンの

開発 」(20005001) である。このように、筆者は10年以上も前から、DDFトラックの有用性を訴えてきた。そして、

2006年4月7日にホームページを開設し、大型DDFトラックの早期実用化の必要性をアピールしてきたつもりだ。しかし

ながら、これまで、日本の学者・専門家やトラックメーカは、筆者が推奨する大型DDFトラックを冷たく黙殺してきたので

ある。

ある。このボルボ・トラックスの大型DDFトラックと同じ給気管内噴射式のDDFエンジンを搭載したトラックのエンジン性

能と排出ガス試験結果については、筆者は、2000年5月の自動車技術会の講演会で論文を発表した。その論文は、自

動車技術会学術講演会前刷集No.71-00(2000年5月) 「323 中型トラック用ECOS-DDF 天然ガスエンジンの

開発 」(20005001) である。このように、筆者は10年以上も前から、DDFトラックの有用性を訴えてきた。そして、

2006年4月7日にホームページを開設し、大型DDFトラックの早期実用化の必要性をアピールしてきたつもりだ。しかし

ながら、これまで、日本の学者・専門家やトラックメーカは、筆者が推奨する大型DDFトラックを冷たく黙殺してきたので

ある。

ところで、ボルボは、トラックメーカとしては世界で始めて大型DDFトラックの市販を開始したが、残念なことに、この

ボルボの大型DDFトラック・トラクタに搭載されたエンジンは、旧式の技術とも云える吸気管内噴射式のDDFエンジン

である。一方、この旧式の吸気管内噴射式DDFエンジンの性能を更に向上できる新しい技術が既に世の中に存在し

ており、それが天然ガスをシリンダ内に直接噴射する直噴式DDFエンジンである。この直噴式DDFエンジンの最大の

利点は、天然ガスを給気管内に噴射する方式のDDFエンジンでは部分負荷運転時にエンジンから多く排出されるHC

(炭化水素=未燃メタン等)を大幅に削減できることだ。そのため、吸気管内噴射式DDFエンジンに比べ、直噴式DDF

エンジン(特許公開2008-51121)は、DDFエンジンにとって重要な要素である「排出ガス性能の向上」に有効であり、し

かも、「天然ガス(LNG、CNG)の使用割合を向上」できることが特徴である。

ボルボの大型DDFトラック・トラクタに搭載されたエンジンは、旧式の技術とも云える吸気管内噴射式のDDFエンジン

である。一方、この旧式の吸気管内噴射式DDFエンジンの性能を更に向上できる新しい技術が既に世の中に存在し

ており、それが天然ガスをシリンダ内に直接噴射する直噴式DDFエンジンである。この直噴式DDFエンジンの最大の

利点は、天然ガスを給気管内に噴射する方式のDDFエンジンでは部分負荷運転時にエンジンから多く排出されるHC

(炭化水素=未燃メタン等)を大幅に削減できることだ。そのため、吸気管内噴射式DDFエンジンに比べ、直噴式DDF

エンジン(特許公開2008-51121)は、DDFエンジンにとって重要な要素である「排出ガス性能の向上」に有効であり、し

かも、「天然ガス(LNG、CNG)の使用割合を向上」できることが特徴である。

したがって、仮に、日本で大型DDFトラックが開発されるのであれば、ボルボの吸気管内噴射式のDDFエンジ

ンを搭載した大型DDFトラックよりも優れた性能を持つ直噴式DDFエンジンを搭載した大型DDFトラック・トラ

クタを是非とも早期に実用化して欲しいところだ。そして、この大型DDFトラック・トラクタには、筆者が提案する直噴

式DDFエンジン(特許公開2008-51121)の技術を採用して欲しいものだ。勿論、この特許技術を採用した大型DDFトラ

ック・トラクタでは、直噴式DDFエンジンを搭載しているにもかかわらず、DDF運転とディーゼル運転の選択が可能なD

DF大型トラック に詳述しているように、「ディーゼル走行」と「DDF走行」との任意の走行モードを選択して運行すること

が可能だ。したがって、この大型DDFトラック・トラクタは、従来の大型トラック・トラクタと同様に、日本全国に及ぶ貨物

輸送に使用が可能となるのである。そのため、今後、政府が強力な指導力を発揮して大型DDFトラック・トラクタの実用

化を完成させた場合には、近い将来、わが国におけるトラック貨物輸送分野の「脱石油」と「CO2削減」が容易に実現で

きるのである。

ンを搭載した大型DDFトラックよりも優れた性能を持つ直噴式DDFエンジンを搭載した大型DDFトラック・トラ

クタを是非とも早期に実用化して欲しいところだ。そして、この大型DDFトラック・トラクタには、筆者が提案する直噴

式DDFエンジン(特許公開2008-51121)の技術を採用して欲しいものだ。勿論、この特許技術を採用した大型DDFトラ

ック・トラクタでは、直噴式DDFエンジンを搭載しているにもかかわらず、DDF運転とディーゼル運転の選択が可能なD

DF大型トラック に詳述しているように、「ディーゼル走行」と「DDF走行」との任意の走行モードを選択して運行すること

が可能だ。したがって、この大型DDFトラック・トラクタは、従来の大型トラック・トラクタと同様に、日本全国に及ぶ貨物

輸送に使用が可能となるのである。そのため、今後、政府が強力な指導力を発揮して大型DDFトラック・トラクタの実用

化を完成させた場合には、近い将来、わが国におけるトラック貨物輸送分野の「脱石油」と「CO2削減」が容易に実現で

きるのである。

何はともあれ、わが国の政府・研究機関・トラックメーカ・ガス会社では、大型DDFトラック・トラクタの実用化に向けた

積極的な取り組みが期待されるところである。

積極的な取り組みが期待されるところである。

上記本文中で誤り等がございましたら、メール等にてご指摘下さいませ。また、疑問点、ご質問、御感想等、どのよう

な事柄でも結構です。閑居人宛てにメールをお送りいただければ、出来る範囲で対応させていただきます。

な事柄でも結構です。閑居人宛てにメールをお送りいただければ、出来る範囲で対応させていただきます。

|