�Ջ��l�̃A�C�f�A

�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂��@�@�@�@�T�C�g�}�b�v

�ŏI�X�V���F2015�N4��3��

|

�P�D����̑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�R��̊�ɂ���

�@���݁A�����ԔR��\�]���E���\���x�i�u�����Ԃ̔R��\�̕]���y�ь��\�Ɋւ�����{�v�́v�j�ɂ��A�f�B�[�[

����p�ԓ��̕���17�N�x�R���ƁA�K�\������p�ԓ��̕���22�N�x�R���ɂ́A�e�R���ɑ��ā{�T���A

�{10������с{20����B���������ꂼ��̎Ԏ�ɑ��A���y��ʏȂ͔R�����̌��ʂ�F�肵�Ă���̂ł���B����

�āA���ꂼ��̔R�����̃��x���ɑΉ������R�������D��Ă��邱�Ƃ����y��ʏȂ����ɔF�肵�A���L��4�i

�K�ɋ敪�������\1�̃X�e�b�J�̓\�t��F�߂Ă���B

����p�ԓ��̕���17�N�x�R���ƁA�K�\������p�ԓ��̕���22�N�x�R���ɂ́A�e�R���ɑ��ā{�T���A

�{10������с{20����B���������ꂼ��̎Ԏ�ɑ��A���y��ʏȂ͔R�����̌��ʂ�F�肵�Ă���̂ł���B����

�āA���ꂼ��̔R�����̃��x���ɑΉ������R�������D��Ă��邱�Ƃ����y��ʏȂ����ɔF�肵�A���L��4�i

�K�ɋ敪�������\1�̃X�e�b�J�̓\�t��F�߂Ă���B

�@�������A��p�Ԃ̔R���Ƃ͈قȂ�A��^�g���b�N�E�g���N�^���̏d�ʎԂɂ��ẮA���y��ʏȂ́A�u2015�N�x�d��

�ԔR���v��B�����Ă��邩�ۂ��̔��f���ł���R�����̃X�e�b�J�̓\�t��F�߂Ă��邾���ł���B�����āA�g���b

�N���[�J���u2015�N�x�d�ʎԔR���v�����{�T�� ��{10���̔R������B��������^�g���b�N�E�g���N�^���s�̂ł�

���Ƃ��Ă��A�����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�Ɂ{�T�� ��{10���̔R�����������ł��Ă���|��\���ł���X�e�b�J�́A

�����_�ł͍��y��ʏȂ������ݒ肵�Ă��Ȃ��̂ł���B�܂�A�g���b�N���[�J�́A���Ɂu2015�N�x�d�ʎԔR���v��

����{�T�� ��{10���̔R������B��������^�g���b�N�E�g���N�^���s�̂ł����Ƃ��Ă��A���̃g���b�N��g���N�^�ɂ́A�\

2�Ɏ������u2015�N�x�d�ʎԔR���v�̃X�e�b�J�����\�t�ł��ɂȂ��̂ł���B

�ԔR���v��B�����Ă��邩�ۂ��̔��f���ł���R�����̃X�e�b�J�̓\�t��F�߂Ă��邾���ł���B�����āA�g���b

�N���[�J���u2015�N�x�d�ʎԔR���v�����{�T�� ��{10���̔R������B��������^�g���b�N�E�g���N�^���s�̂ł�

���Ƃ��Ă��A�����̑�^�g���b�N�E�g���N�^�Ɂ{�T�� ��{10���̔R�����������ł��Ă���|��\���ł���X�e�b�J�́A

�����_�ł͍��y��ʏȂ������ݒ肵�Ă��Ȃ��̂ł���B�܂�A�g���b�N���[�J�́A���Ɂu2015�N�x�d�ʎԔR���v��

����{�T�� ��{10���̔R������B��������^�g���b�N�E�g���N�^���s�̂ł����Ƃ��Ă��A���̃g���b�N��g���N�^�ɂ́A�\

2�Ɏ������u2015�N�x�d�ʎԔR���v�̃X�e�b�J�����\�t�ł��ɂȂ��̂ł���B

�@���̂悤�ɁA���݂̎��_�ł́A�g���b�N���[�J���Ӑg�̔R����P�̋Z�p�J�����s���A����2015�N�x�i����27�N�x�j�d

�ʎԔR���ɑ��A�{�T�� ��A�X�Ɂ{10����B�������g���b�N�E�g���N�^���s�̂ł��������Ƃ��Ă��A���̃g���b�N�E�g���N

�^�̔R�����𐳂����]���������Ƃ��ؖ�����X�e�b�J��\�t���邱�Ƃ�����ł͂ł��Ȃ��̂��B���̂��߁A���̃g���b

�N�E�g���N�^�́u�R�����v�ƁuCO2�팸�v���g���b�N���[�J�����[�U�ɃA�s�[�����Ă��A�]������̒P�Ȃ��`����̂悤��

���Ȃ���A�g���b�N���[�U�ɂ��̐^�ӂ��`����ƍl������B���̂��߁A�����_�ł́A2015�N�x�d�ʎԔR����

���ā{�T�� or �{10����B�������g���b�N�E�g���N�^���J�����Ă��A�R�X�g�A�b�v�����������ł���B���̂悤�ɁA2015�N�x

�d�ʎԔR��������R��̑�^�g���b�N�E�g���N�^���J���ł����Ƃ��Ă��A���̔̔��ɂ����ẮA2015�N�x�d�ʎ�

�R������̔R�����̊�������ڗđR�Ńg���b�N���[�U�ɗ������ĖႦ���`���ł��Ȃ��̂ł���B�����āA����

2015�N�x�d�ʎԔR������T���̔R����������������^�g���b�N���s�̂ł����Ƃ��Ă��A���̑�^�g���b�N��2015

�N�x�d�ʎԔR���ɓK���̑�^�g���b�N�g���b�N�Ɠ����̐ŋ��̗D��������Ȃ��̂�����ł���B���̂悤�Ȃ�

�Ƃ���A����̕s�\���ȏd�ʎԂ̔R���̐��x�ɂ����ẮA�����̃R�X�g�A�b�v���Ă��Ă��A2015�N�x�d�ʎ�

�R���ɑ��ā{�T�� ��{10����B�������g���b�N�E�g���N�^�J�������͂ɐ��i���悤�Ƃ���g���b�N���[�J�́A�o����

�Ȃ��\�����ɂ߂č����B�Ȃ��Ȃ�A2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ā{�T�� ��{10���̔R���������������g���b

�N�E�g���N�^�́A�����Ƃ����i�̏㏸�����߁A�擾�œ��̐Ő��̗D���������ꍇ�ɂ̓g���b�N���[�U�����悵�čw

�����Ă����ۏႪ�������߂��B

�ʎԔR���ɑ��A�{�T�� ��A�X�Ɂ{10����B�������g���b�N�E�g���N�^���s�̂ł��������Ƃ��Ă��A���̃g���b�N�E�g���N

�^�̔R�����𐳂����]���������Ƃ��ؖ�����X�e�b�J��\�t���邱�Ƃ�����ł͂ł��Ȃ��̂��B���̂��߁A���̃g���b

�N�E�g���N�^�́u�R�����v�ƁuCO2�팸�v���g���b�N���[�J�����[�U�ɃA�s�[�����Ă��A�]������̒P�Ȃ��`����̂悤��

���Ȃ���A�g���b�N���[�U�ɂ��̐^�ӂ��`����ƍl������B���̂��߁A�����_�ł́A2015�N�x�d�ʎԔR����

���ā{�T�� or �{10����B�������g���b�N�E�g���N�^���J�����Ă��A�R�X�g�A�b�v�����������ł���B���̂悤�ɁA2015�N�x

�d�ʎԔR��������R��̑�^�g���b�N�E�g���N�^���J���ł����Ƃ��Ă��A���̔̔��ɂ����ẮA2015�N�x�d�ʎ�

�R������̔R�����̊�������ڗđR�Ńg���b�N���[�U�ɗ������ĖႦ���`���ł��Ȃ��̂ł���B�����āA����

2015�N�x�d�ʎԔR������T���̔R����������������^�g���b�N���s�̂ł����Ƃ��Ă��A���̑�^�g���b�N��2015

�N�x�d�ʎԔR���ɓK���̑�^�g���b�N�g���b�N�Ɠ����̐ŋ��̗D��������Ȃ��̂�����ł���B���̂悤�Ȃ�

�Ƃ���A����̕s�\���ȏd�ʎԂ̔R���̐��x�ɂ����ẮA�����̃R�X�g�A�b�v���Ă��Ă��A2015�N�x�d�ʎ�

�R���ɑ��ā{�T�� ��{10����B�������g���b�N�E�g���N�^�J�������͂ɐ��i���悤�Ƃ���g���b�N���[�J�́A�o����

�Ȃ��\�����ɂ߂č����B�Ȃ��Ȃ�A2015�N�x�d�ʎԔR���ɑ��ā{�T�� ��{10���̔R���������������g���b

�N�E�g���N�^�́A�����Ƃ����i�̏㏸�����߁A�擾�œ��̐Ő��̗D���������ꍇ�ɂ̓g���b�N���[�U�����悵�čw

�����Ă����ۏႪ�������߂��B

�@���̂悤�ɁA��^�g���b�N�E�g���N�^�ł�2015�N�x�d�ʎԔR��������R��̊�������ɐݒ肳��Ă��Ȃ���

�́A2015�N�x�d�ʎԔR���́{�T����+10���̔R����オ����ł͋Z�p�I�ɍ���ƍl���鍑�y��ʏȂ̌���F

��������\�����l������B�����͌����Ă��A���� 2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���́A�{�s��A���ɂT�N��

��̍Ό����o�߂��Ă���̂ł���B���̂��߁A2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɓK�����������Ԃ��������s

�̂����悤�ɂȂ�A2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���������Ԃ̒�R���Ƃ��Ă̖�ڂ������I�ɏI����

���邱�Ƃ͎����ł���A���݂ł͊��ɒ����̗l����悵�Ă��܂��Ă����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B

�́A2015�N�x�d�ʎԔR���́{�T����+10���̔R����オ����ł͋Z�p�I�ɍ���ƍl���鍑�y��ʏȂ̌���F

��������\�����l������B�����͌����Ă��A���� 2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���́A�{�s��A���ɂT�N��

��̍Ό����o�߂��Ă���̂ł���B���̂��߁A2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɓK�����������Ԃ��������s

�̂����悤�ɂȂ�A2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���������Ԃ̒�R���Ƃ��Ă̖�ڂ������I�ɏI����

���邱�Ƃ͎����ł���A���݂ł͊��ɒ����̗l����悵�Ă��܂��Ă����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B

�@�]���A���y��ʏȂ́A�f�B�[�[����p�ԓ��̕���17�N�x�R���ƁA�K�\������p�ԓ��̕���22�N�x�R����

���ẮA���ꂼ��̊�ɑ��ā{�T���A�{10������с{�Q�O���̔R������F�肵����R����ݒ肵�Ă���

�̂ł���B�������A�d�ʎԁi����^�g���b�N�E�g���N�^���j��2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɑ��ā{�T���A�{

10������с{20���̔R������B��������^�g���b�N�E�g���N�^���R��g���b�N�E�g���N�^�ƔF�肷���R�����A��

�y��ʏȂ͖����ɐݒ肵�Ă��Ȃ��̂ł���B����̂悤�ɁA���{���d�ʎԂ̒�R��̊�𑁋}�ɐݒ肵�Ȃ���

��������p����������A�u�l�͈Ղ��ɗ����v�Ƃ̌��̒ʂ�A�g���b�N���[�J�͑�^�g���b�N�̔R�����̌����J����

�w�͂�ӂ�\����������̂ƍl������B

���ẮA���ꂼ��̊�ɑ��ā{�T���A�{10������с{�Q�O���̔R������F�肵����R����ݒ肵�Ă���

�̂ł���B�������A�d�ʎԁi����^�g���b�N�E�g���N�^���j��2015�N�x�i����27�N�x�j�d�ʎԔR���ɑ��ā{�T���A�{

10������с{20���̔R������B��������^�g���b�N�E�g���N�^���R��g���b�N�E�g���N�^�ƔF�肷���R�����A��

�y��ʏȂ͖����ɐݒ肵�Ă��Ȃ��̂ł���B����̂悤�ɁA���{���d�ʎԂ̒�R��̊�𑁋}�ɐݒ肵�Ȃ���

��������p����������A�u�l�͈Ղ��ɗ����v�Ƃ̌��̒ʂ�A�g���b�N���[�J�͑�^�g���b�N�̔R�����̌����J����

�w�͂�ӂ�\����������̂ƍl������B

�@���̌����Ŕj���邽�߁A�M�҂��悸��Ă��������Ƃ́A���}�ɑ�^�g���b�N�̒�R����Ԃ̐V���ȔR���Ƃ�

�ẮA�Ⴆ�Έȉ��̕\�R�Ɏ������x�����K�ƍl���Ă���B���̕\�R�̂悤�ȐV���ȔR���̓������A�R����P�̒�

�x�ɉ����Đŋ���D�����鐧�x�����ׂ��ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B����ɂ���āA�g���b�N���[�J�����������Ē�R

��̃g���b�N���J�����邱�ƂɂȂ邱�Ƃ͊m���ł���A�킪���̑�^�g���b�N�̒�R������i�������̂ƍl�����

��B

�ẮA�Ⴆ�Έȉ��̕\�R�Ɏ������x�����K�ƍl���Ă���B���̕\�R�̂悤�ȐV���ȔR���̓������A�R����P�̒�

�x�ɉ����Đŋ���D�����鐧�x�����ׂ��ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B����ɂ���āA�g���b�N���[�J�����������Ē�R

��̃g���b�N���J�����邱�ƂɂȂ邱�Ƃ͊m���ł���A�킪���̑�^�g���b�N�̒�R������i�������̂ƍl�����

��B

| |

|

| |

|

| |

|

�@�ȏ�A��^�g���b�N�ɂ�����R��K���̗��z�I�ȁu�݂�ׂ��p�v���q�ׂ����A�킪���ɂ������^�g���b�N�̔R��

�̍����́A��p�Ԃɔ�ׂđ啝�ɒx��Ă���̂�����̂悤���B����́A�ȉ��̕\�S�Ɏ������悤�ɁA��p�ԊW��

2015�N�x��p�����ԔR������������2020�N�x��p�����ԔR����2011�N�ɑ��X�ƒ���Ă���

���A��^�g���b�N�W��2015�N�x�d�ʎԔR����2013�N�̎��_�ł������ɒ���Ă��Ȃ����Ƃ́A�����

�����������B���̂悤�ɁA��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���̋����\�肪�����ɒ���Ă��Ȃ������́A��

�{�̎����ԃ��[�J�i���g���b�N���[�J�j�⌤���@�ւ��A�����_�ő�^�g���b�N�̔R�����̋Z�p���J����l���Ă��Ȃ��Ǝ�

�����Ă��邽�߂Ɛ��������B

�̍����́A��p�Ԃɔ�ׂđ啝�ɒx��Ă���̂�����̂悤���B����́A�ȉ��̕\�S�Ɏ������悤�ɁA��p�ԊW��

2015�N�x��p�����ԔR������������2020�N�x��p�����ԔR����2011�N�ɑ��X�ƒ���Ă���

���A��^�g���b�N�W��2015�N�x�d�ʎԔR����2013�N�̎��_�ł������ɒ���Ă��Ȃ����Ƃ́A�����

�����������B���̂悤�ɁA��^�g���b�N��2015�N�x�d�ʎԔR���̋����\�肪�����ɒ���Ă��Ȃ������́A��

�{�̎����ԃ��[�J�i���g���b�N���[�J�j�⌤���@�ւ��A�����_�ő�^�g���b�N�̔R�����̋Z�p���J����l���Ă��Ȃ��Ǝ�

�����Ă��邽�߂Ɛ��������B

�@�ʂ����āA���{�̎����ԃ��[�J�i���g���b�N���[�J�j�⌤���@�ւ��咣���Ă���悤�ɁA�����_�ő�^�g���b�N�̔R���

��̋Z�p�I�Ȍ��ʂ����{���ɊF���ł���̂��낤���B����ɂ��ẮA�M�҂͑傢�ɋ^��Ɏv���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A

�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R���A�ȉ��̍��ɂɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J

2005-54771�j�̋Z�p�����p�����A���̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����T�`

�P�O�������シ�邱�Ƃ��\�ƍl�����邽�߂��B

��̋Z�p�I�Ȍ��ʂ����{���ɊF���ł���̂��낤���B����ɂ��ẮA�M�҂͑傢�ɋ^��Ɏv���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A

�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R���A�ȉ��̍��ɂɏڏq���Ă���悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J

2005-54771�j�̋Z�p�����p�����A���̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����ꍇ�ɂ́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����T�`

�P�O�������シ�邱�Ƃ��\�ƍl�����邽�߂��B

�Q�D����̑�^�g���b�N�̐V���Ȓ�NO���̊�ɂ���

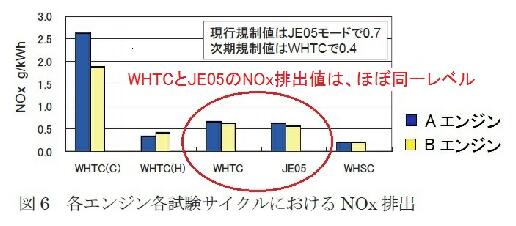

����̔r�o�K�X�K���̋����ɂ��āA2010�N��7��28���ɒ������R�c�����Ȃɑ�\�����\���s��ꂽ�B��

�̑�\�����\�ɂ��ƁAGVW7.5�g�������̑�^�g���b�N�E�o�X�̂m�n���K���̋����́A�ȉ��̕\�T�Ɏ������ʂ�A������

�m�n���K���l�@���@0.4 g/kWh�@�ł���A2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă���Ƃ̂��Ƃł����B

�̑�\�����\�ɂ��ƁAGVW7.5�g�������̑�^�g���b�N�E�o�X�̂m�n���K���̋����́A�ȉ��̕\�T�Ɏ������ʂ�A������

�m�n���K���l�@���@0.4 g/kWh�@�ł���A2016�N�Ɏ��{���\�肳��Ă���Ƃ̂��Ƃł����B

| |

|

|

| |

|

|

�@���������̂m�n���K���l�i2016�N�̎��{�\��j�̔r�o�K�X�����ł́A�ȉ��Ɏ����������@�̕ύX���s����Ƃ̂���

�ł���B

�ł���B

�@ �Z�p�J���R�X�g�̌y�����Ɏ����邽�߁A���s�̔r�o�K�X�����T�C�N���iJE05 ���[�h�j���A�䂪�����Q��̂��ƍ��A

���B�o�ψψ�����Ԋ���a���E�t�H�[�����i�ȉ��uUN-ECE/WP29�v�Ƃ����B�j�ɂ����č��肳�ꂽ���E���ꎎ��

�T�C�N���ł���WHTC�iWorld Harmonized Transient Cycle�j�ɕύX����B

���B�o�ψψ�����Ԋ���a���E�t�H�[�����i�ȉ��uUN-ECE/WP29�v�Ƃ����B�j�ɂ����č��肳�ꂽ���E���ꎎ��

�T�C�N���ł���WHTC�iWorld Harmonized Transient Cycle�j�ɕύX����B

�A �r�o�K�X�㏈�����u�̏����Ⴂ�G���W����Ԏ��̔r�o�K�X�̒ጸ��}�邽�߁A�]���̃G���W���g�@���i�z�b

�g�X�^�[�g�j�r�o�K�X�����ɉ����A�G���W����Ԏ��i�R�[���h�X�^�[�g�j�r�o�K�X���������A�R�[���h�X�^�[�g�r�o�K�X

�����ɂ�鑪��l��14���̔䗦�ŁA�܂��A�z�b�g�X�^�[�g�r�o�K�X�����ɂ�鑪��l��86���̔䗦�ŁA���ꂼ��d�ݕt

�����č��v�����l��r�o�K�X����l�Ƃ���B

�g�X�^�[�g�j�r�o�K�X�����ɉ����A�G���W����Ԏ��i�R�[���h�X�^�[�g�j�r�o�K�X���������A�R�[���h�X�^�[�g�r�o�K�X

�����ɂ�鑪��l��14���̔䗦�ŁA�܂��A�z�b�g�X�^�[�g�r�o�K�X�����ɂ�鑪��l��86���̔䗦�ŁA���ꂼ��d�ݕt

�����č��v�����l��r�o�K�X����l�Ƃ���B

�@���ɁA�R�[���h�X�^�[�g�r�o�K�X�����ɂ��ẮA����܂ł̔r�o�K�X�K���̋����ɂ��A�z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�K

�X�ʂ́A���ɒႢ���x���ƂȂ����A����A�R�[���h�X�^�[�g���̔r�o�K�X�ʂ����ΓI�ɑ傫���Ȃ�ƍl������

�̂��ƁB���������āA�z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�K�X����l�݂̂ɂ��K���ł́A�r�o�K�X��L���ɒጸ�ł��Ȃ��ƍl����

��邽�߁A�����r�o�K�X�K���ɂ����ẮA�R�[���h�X�^�[�g���̔r�o�K�X���������邱�Ƃ��K���Ƃ̗��R�ł���B

�X�ʂ́A���ɒႢ���x���ƂȂ����A����A�R�[���h�X�^�[�g���̔r�o�K�X�ʂ����ΓI�ɑ傫���Ȃ�ƍl������

�̂��ƁB���������āA�z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�K�X����l�݂̂ɂ��K���ł́A�r�o�K�X��L���ɒጸ�ł��Ȃ��ƍl����

��邽�߁A�����r�o�K�X�K���ɂ����ẮA�R�[���h�X�^�[�g���̔r�o�K�X���������邱�Ƃ��K���Ƃ̗��R�ł���B

�@���āA�\�Q�̎����̂m�n���K���l�́A�Q005�N�̑攪�����\�ɂm�n���̒���ڕW�Ƃ��Ď�����Ă����@0.7 g/kWh�� 1/3

���x�i���@0.23�@g/kWh�j����0.4 g/kWh�܂łɑ啝�Ɋɘa���ꂽ�悤�ł���B���̑啝��NO���K���l�̊ɘa�Ɋւ��āu��

��̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ɓY�t����Ă���i��\���j�́u�Q�D�T�D�Q �攪��

���\�ɂ����钧��ڕW�l�Ƃ̔�r�v�ɂ́A�ȉ��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���B

���x�i���@0.23�@g/kWh�j����0.4 g/kWh�܂łɑ啝�Ɋɘa���ꂽ�悤�ł���B���̑啝��NO���K���l�̊ɘa�Ɋւ��āu��

��̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ɓY�t����Ă���i��\���j�́u�Q�D�T�D�Q �攪��

���\�ɂ����钧��ڕW�l�Ƃ̔�r�v�ɂ́A�ȉ��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���B

�w�攪�����\�ɂ����ẮA�f�B�[�[���d�ʎԂ�NOx�r�o�ʂ�09�N�K���i0.7g/kWh�j��1/3���x�Ƃ��钧��ڕW�l���

�����B����́AJE05���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�ʂ�O��Ƃ������l�ł���B�����r�o�K�X�K���ł́A�z�b�g�X

�^�[�g�������r�o�ʂ���������R�[���h�X�^�[�g���̔r�o�K�X���������邱�ƂƂ����B���������āA�攪�����\��

�����钧��ڕW�l�Ǝ����ڕW�l�i0.4g/kWh�j��P���ɔ�r���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̂悤�ȏł͂��邪�A09�N�K��

�����̌����J���p�̃G���W���̃f�[�^�����ƂɁA�����ڕW�l��JE05���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�ʂɊ��Z��

�Ă݂��Ƃ���A�\���ȃf�[�^���ł͂Ȃ����߁A�����܂Ŗڈ��Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����̂ł��邪�A0.26g/kWh�ƂȂ����i����

���A����ł����f�[�^�̓��A09�N�K����NOx�K���l0.7g/kWh�������Ă�����̂͏��O���Ă���B���O���Ȃ������ꍇ

�́A0.31g/kWh�j�B����ɁA�I�t�T�C�N����A���x��OBD�V�X�e���̓����A�攪�����\�����ɂ͍��肳��Ă��Ȃ�����

����27�N�x�d�ʎԔR���ɂ��Ή����邱�Ƃ��l������A������NO���ڕW�l�i�K���l�j�́A�攪�����\�ɂ����钧

��ڕW�l�̃��x���ɒB���Ă���ƍl������B�x

�����B����́AJE05���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�ʂ�O��Ƃ������l�ł���B�����r�o�K�X�K���ł́A�z�b�g�X

�^�[�g�������r�o�ʂ���������R�[���h�X�^�[�g���̔r�o�K�X���������邱�ƂƂ����B���������āA�攪�����\��

�����钧��ڕW�l�Ǝ����ڕW�l�i0.4g/kWh�j��P���ɔ�r���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̂悤�ȏł͂��邪�A09�N�K��

�����̌����J���p�̃G���W���̃f�[�^�����ƂɁA�����ڕW�l��JE05���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g���̔r�o�ʂɊ��Z��

�Ă݂��Ƃ���A�\���ȃf�[�^���ł͂Ȃ����߁A�����܂Ŗڈ��Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����̂ł��邪�A0.26g/kWh�ƂȂ����i����

���A����ł����f�[�^�̓��A09�N�K����NOx�K���l0.7g/kWh�������Ă�����̂͏��O���Ă���B���O���Ȃ������ꍇ

�́A0.31g/kWh�j�B����ɁA�I�t�T�C�N����A���x��OBD�V�X�e���̓����A�攪�����\�����ɂ͍��肳��Ă��Ȃ�����

����27�N�x�d�ʎԔR���ɂ��Ή����邱�Ƃ��l������A������NO���ڕW�l�i�K���l�j�́A�攪�����\�ɂ����钧

��ڕW�l�̃��x���ɒB���Ă���ƍl������B�x

�@���̂悤�ɁA�����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\���j�ɂ��ƁA�攪�����\�ɂ����Ē���Ă�

���f�B�[�[���d�ʎԂ�JE05���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g����NOx�r�o�ʂ�2009�N�K���i0.7g/kWh�j��1/3���x�Ƃ��钧

��ڕW�l�́AJE05���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g�ƃR�[���h�X�^�[�g��NO���r�o�ʂɊ��Z�����ꍇ�ɂ́A�����̂m�n���ڕW

�l�i�K���l�j�ɋ߂�NO���r�o�l�ɑ�������Ƃ̂��ƁB���������āA�������R�c��́A��\�����\�̎���NO���ڕW�l

�i�K���l�j�́A�����I�ɂ́A�攪�����\��NO������ڕW�l��w�ǂ��̂܂܋���������̂Ƃ������ł���B,�������Ȃ�

��A���́u2009�N�K���i0.7g/kWh�j��1/3���x�Ƃ����������R�c��̑攪�����\��NO������ڕW�l���A2016�N���܂�

�Ɏ��{�\��ł�����\�����\���m�n���ڕW�l�i����NO���K���l�j���@0.4 g/kWh�Ƃقړ����v�Ƃ����\���ɋL�ڂ�

��Ă����������R�c��̌����ɂ��āA�M�҂͑傢�ɋ^�₪����Ǝv���Ă���B

���f�B�[�[���d�ʎԂ�JE05���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g����NOx�r�o�ʂ�2009�N�K���i0.7g/kWh�j��1/3���x�Ƃ��钧

��ڕW�l�́AJE05���[�h�Ɋ�Â��z�b�g�X�^�[�g�ƃR�[���h�X�^�[�g��NO���r�o�ʂɊ��Z�����ꍇ�ɂ́A�����̂m�n���ڕW

�l�i�K���l�j�ɋ߂�NO���r�o�l�ɑ�������Ƃ̂��ƁB���������āA�������R�c��́A��\�����\�̎���NO���ڕW�l

�i�K���l�j�́A�����I�ɂ́A�攪�����\��NO������ڕW�l��w�ǂ��̂܂܋���������̂Ƃ������ł���B,�������Ȃ�

��A���́u2009�N�K���i0.7g/kWh�j��1/3���x�Ƃ����������R�c��̑攪�����\��NO������ڕW�l���A2016�N���܂�

�Ɏ��{�\��ł�����\�����\���m�n���ڕW�l�i����NO���K���l�j���@0.4 g/kWh�Ƃقړ����v�Ƃ����\���ɋL�ڂ�

��Ă����������R�c��̌����ɂ��āA�M�҂͑傢�ɋ^�₪����Ǝv���Ă���B

�@���͂Ƃ�����A�������ł́A2010�N�V���̒������R�c�����\�����\�ɂ����āA��^�g���b�N�ɑ���2016�N��

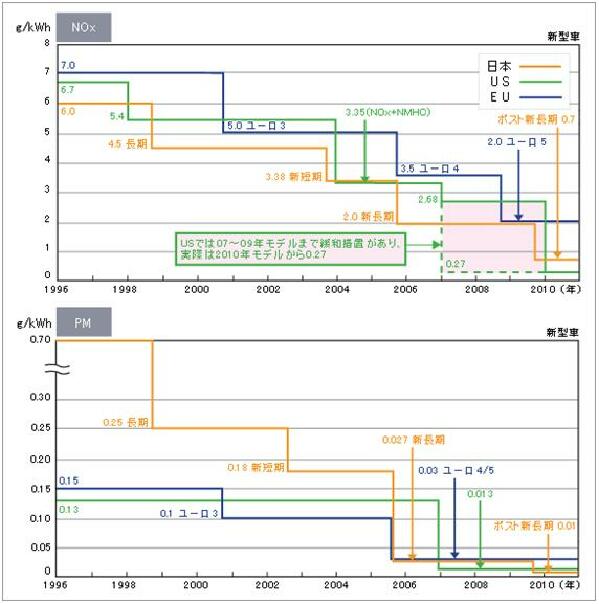

NO�� �� 0.4 g/kWh�̋K�����������{����邱�Ƃ����\����Ă���B�������A�}�P�Ɏ��������{�A�č��A���B�̏��p��(��

�����d��3.5����)��NO����PM�̋K�������̕ϑJ������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�č��ł́A����2010�N��NO�� �� 0.27 g/kWh

�ɋK�����������{����Ă���̂��B�������A���{�ł́A2016�N�ɂ����NO���� 0.4 g/kWh��NO���K�������������ɉ�

���Ȃ����Ƃ��A�������R�c�����\�����\�Ŕ��\���ꂽ�̂ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̕���ł́A

���{�ɂ�����2016�N��NO�� �� 0.4 g/kWh�̋K�����������{���ꂽ���_�ł��A���{�ł̂m�n���K���́A2010�N��NO��

�� 0.27 g/kWh���č��m�n���K�����������Ɋɂ�NO���K�������{���邱�ƂɂȂ�B

NO�� �� 0.4 g/kWh�̋K�����������{����邱�Ƃ����\����Ă���B�������A�}�P�Ɏ��������{�A�č��A���B�̏��p��(��

�����d��3.5����)��NO����PM�̋K�������̕ϑJ������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�č��ł́A����2010�N��NO�� �� 0.27 g/kWh

�ɋK�����������{����Ă���̂��B�������A���{�ł́A2016�N�ɂ����NO���� 0.4 g/kWh��NO���K�������������ɉ�

���Ȃ����Ƃ��A�������R�c�����\�����\�Ŕ��\���ꂽ�̂ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̕���ł́A

���{�ɂ�����2016�N��NO�� �� 0.4 g/kWh�̋K�����������{���ꂽ���_�ł��A���{�ł̂m�n���K���́A2010�N��NO��

�� 0.27 g/kWh���č��m�n���K�����������Ɋɂ�NO���K�������{���邱�ƂɂȂ�B

�@�ȉ��̐}�P������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�����ȑO�܂ł́A���{�̂m�n���K���l�́A�č��̂m�n���K���l��菭�����������A

����Ƃ������̃��x���ł������B�������A���̂��ŋ߂ł́A�č��̂m�n���K�������ɂ�NO���K������{�Ŏ��{�����

�j�ɑ傫���ǂ��ꂽ�悤���B���̂悤�ɁA���ȁE���y��ʏȂ����s���̑傫�����j��ύX���A�č��̂m�n���K��

�l�ɔ�r���āA���{�̂m�n���K���l���ɂ����x���ɐݒ肵�����R�́A��́A���Ȃ̂ł��낤���B2016�N�Ɏ��{������

�{��NO���K���l���č��̂m�n���K���l�����傫���ɘa����邱�Ƃɂ���ė��v��̂́A�m�n���ጸ�̌����J���̓�

�����팸�ł���g�b���b�N���[�J�����ƍl������B�����āA�]������̂́A�������C���̒��œ���̐����𑗂�

����Ȃ������̈�ʎs���ł��邱�Ƃ͊m�����B�M�����Ȃ����Ƃł͂��邪�A���ȁE���y��ʏȂ̐l�B�́A�č�

�l�ɔ�ׂē��{�l�̕��������͂�����Ƃ̍l������A���{�̑�C�����č������A�����A����Ă��Ă��ǂ��Ɣ��f

����Ă���̂ł��낤���B�M�����Ȃ����Ƃł��B

����Ƃ������̃��x���ł������B�������A���̂��ŋ߂ł́A�č��̂m�n���K�������ɂ�NO���K������{�Ŏ��{�����

�j�ɑ傫���ǂ��ꂽ�悤���B���̂悤�ɁA���ȁE���y��ʏȂ����s���̑傫�����j��ύX���A�č��̂m�n���K��

�l�ɔ�r���āA���{�̂m�n���K���l���ɂ����x���ɐݒ肵�����R�́A��́A���Ȃ̂ł��낤���B2016�N�Ɏ��{������

�{��NO���K���l���č��̂m�n���K���l�����傫���ɘa����邱�Ƃɂ���ė��v��̂́A�m�n���ጸ�̌����J���̓�

�����팸�ł���g�b���b�N���[�J�����ƍl������B�����āA�]������̂́A�������C���̒��œ���̐����𑗂�

����Ȃ������̈�ʎs���ł��邱�Ƃ͊m�����B�M�����Ȃ����Ƃł͂��邪�A���ȁE���y��ʏȂ̐l�B�́A�č�

�l�ɔ�ׂē��{�l�̕��������͂�����Ƃ̍l������A���{�̑�C�����č������A�����A����Ă��Ă��ǂ��Ɣ��f

����Ă���̂ł��낤���B�M�����Ȃ����Ƃł��B

�@

�@���݂ɁA���̒������R�c�2010�N�V������\�����\�����\����2016�N�Ɏ��{�\���NO�� �� 0.4 g/kWh�̋K��

�����́A2005�N�ɔ��\���ꂽ�攪�����\�ɋL�ڂ���Ă��鏫����NO���팸�̖ڈ��Ƃ��Ă�NO���팸������ڕW�ł�

��0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh���x���j�����S�ɖ������Ă���ł���B�����āA��\�����\�ɂ́A�攪�����\

�ɖ��L���ꂽ������NO���팸�̖ڈ��Ƃ���NO���팸������ڕW�iNO����0.23g/kWh�j�̂ɂ����������Ƃ��v���闝

�R�����X�Ɨ���Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA�攪�����\�ɖ��L���ꂽ������NO���팸������ڕW�iNO����0.23g/

kWh�j����啝�Ɋɘa����Ă���̂ł���B���̌��ʁA�}�Q�Ɏ������ʂ�A���{�̎����̂m�n���K���́A2016�N�̎�

�{�\��ł�NO�� �� 0.4 g/kWh�j�ł���A2010�N���č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ��m

�n���K�������{���ꑱ������\���ł���B�����āA���̑傫���ɘa���ꂽ���{��2016�N�̎���NO���K����������

���R�c�����\�����\�œ��\���ꂽ�����ɂ��āA�{���̗��R��m�肽���Ƃ���ł���B

�����́A2005�N�ɔ��\���ꂽ�攪�����\�ɋL�ڂ���Ă��鏫����NO���팸�̖ڈ��Ƃ��Ă�NO���팸������ڕW�ł�

��0.7 g/kWh�� 1/3���x�i���@0.23�@g/kWh���x���j�����S�ɖ������Ă���ł���B�����āA��\�����\�ɂ́A�攪�����\

�ɖ��L���ꂽ������NO���팸�̖ڈ��Ƃ���NO���팸������ڕW�iNO����0.23g/kWh�j�̂ɂ����������Ƃ��v���闝

�R�����X�Ɨ���Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA�攪�����\�ɖ��L���ꂽ������NO���팸������ڕW�iNO����0.23g/

kWh�j����啝�Ɋɘa����Ă���̂ł���B���̌��ʁA�}�Q�Ɏ������ʂ�A���{�̎����̂m�n���K���́A2016�N�̎�

�{�\��ł�NO�� �� 0.4 g/kWh�j�ł���A2010�N���č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ��m

�n���K�������{���ꑱ������\���ł���B�����āA���̑傫���ɘa���ꂽ���{��2016�N�̎���NO���K����������

���R�c�����\�����\�œ��\���ꂽ�����ɂ��āA�{���̗��R��m�肽���Ƃ���ł���B

�@�ȏ�̂悤�ɁA���݂̓��{�ł́A�č������ɂ��̑�^�g���b�N��NO���K�����{�s����A�����āA���ꂩ�瓖���̊ԁA

���{�ł��č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����p�������Ɋׂ��Ă���悤���B�������A�M�҂���Ă��Ă����C

���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃɂ�����č��������������{��NO���K

����NO���K���ɋ����iNO�� �� 0.23 g/kWh )�iWHTC�r�o�K�X�����@�j��e�ՂɎ������邱�Ƃ��\�ł���B���̂��Ƃ�

���ẮA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��̃y�[�W�ɂ��ڏq���Ă���̂ŁA��

���������������B

���{�ł��č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����p�������Ɋׂ��Ă���悤���B�������A�M�҂���Ă��Ă����C

���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p���邱�Ƃɂ�����č��������������{��NO���K

����NO���K���ɋ����iNO�� �� 0.23 g/kWh )�iWHTC�r�o�K�X�����@�j��e�ՂɎ������邱�Ƃ��\�ł���B���̂��Ƃ�

���ẮA�č������ɂ���^�g���b�N��NO���K�����{�s����������{���{�̑Ӗ��̃y�[�W�ɂ��ڏq���Ă���̂ŁA��

���������������B

�R�D���{�̎����̂m�n���K���i2016�N���{�j�����s�̕č��̂m�n���K�������ɂ����R

�@�ȉ��̕\�U�Ɏ������悤�ɁA2011�N9�����s�́u�����ԋZ�p�v���iVol.65,No.9,2011)�́u�����ԗp�G���W���Z�p�J����

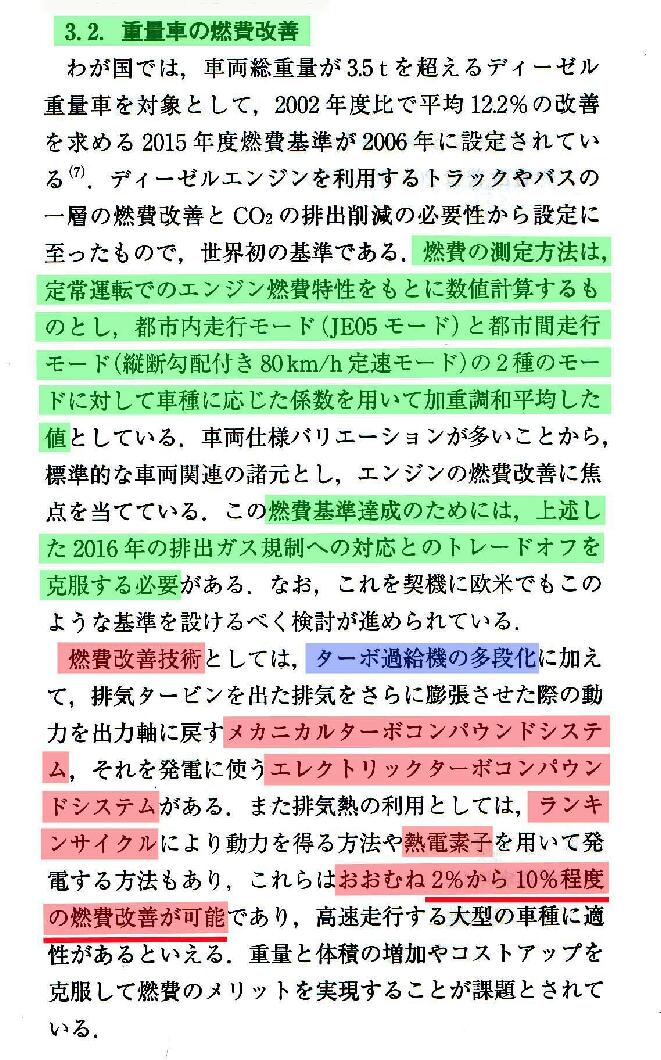

����Ə����v�Ƒ肵���_���́u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA���҂̑���c��w�̑吹�����́A�d�ʎԁi��

�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�j�ɂ������w2016�N�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���x���w2015�N�x�d�ʎԔR���ւ̓K���x��

�g���[�h�I�t�̍������K�v�ł���Əq�ׂ��Ă���B

����Ə����v�Ƒ肵���_���́u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA���҂̑���c��w�̑吹�����́A�d�ʎԁi��

�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�j�ɂ������w2016�N�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���x���w2015�N�x�d�ʎԔR���ւ̓K���x��

�g���[�h�I�t�̍������K�v�ł���Əq�ׂ��Ă���B

| |

|

| �� �� �� �� �� �� �� |

|

| �_ �� �� �� |

|

�@�@���̕\�T�Ɏ������u�����ԋZ�p�v���̓��e������ƁA ����c��w�̑吹�������A�f�B�[�[����^�g���b�N�ɂ����Ă�

�uNO���̍팸�v�Ɓu�R��̉��P�v�ɂ̓g���[�h�I�t�̊W�����邽�߁A�uNO���̍팸�v�Ɓu�R��̉��P�v���Ɏ�������Z

�p�������_�ł͕s���ƔF������Ă�����̂Ɛ��@�����B���̂��߁A����c��w�̑吹�������A��^�g���b�N�ɂ���

�āA���{�̃g���b�N���[�J�ł́u2015�N�x�d�ʎԔR���̒B���v�ƁA�u2016�N��NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[

�h�j�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���v�̃g���[�h�I�t�̍������Z�p�I�Ɍ��E�ł���A���{�ł͂���ȏ�̃��x���́uNO���K��

�̋����v�Ɓu�R���̋����v������Ƃ̈ӌ���������Ă���悤�ɐ��������B�t�Ȍ�����������A�������R�c

����吹�������܂������Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�u2015�N�x�d�ʎԔR�����\���ɒ�����R��

����v�ƁA�uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�ȏ�̃��x���܂ł�NO���팸�v�̗������Ɏ����ł���Z�p��

�m������������ۗL����Ă��Ȃ����̂Ɛ��������B���̂��߁A2010�N7�����������R�c��̑�10�����\�ł́A

2016�N�Ɏ��{������{�̎�����NO���K���l�́A2010�N���č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ�����

�uNO���� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�\������Ȃ��������̂Ɛ��������B

�uNO���̍팸�v�Ɓu�R��̉��P�v�ɂ̓g���[�h�I�t�̊W�����邽�߁A�uNO���̍팸�v�Ɓu�R��̉��P�v���Ɏ�������Z

�p�������_�ł͕s���ƔF������Ă�����̂Ɛ��@�����B���̂��߁A����c��w�̑吹�������A��^�g���b�N�ɂ���

�āA���{�̃g���b�N���[�J�ł́u2015�N�x�d�ʎԔR���̒B���v�ƁA�u2016�N��NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[

�h�j�̔r�o�K�X�K���ւ̓K���v�̃g���[�h�I�t�̍������Z�p�I�Ɍ��E�ł���A���{�ł͂���ȏ�̃��x���́uNO���K��

�̋����v�Ɓu�R���̋����v������Ƃ̈ӌ���������Ă���悤�ɐ��������B�t�Ȍ�����������A�������R�c

����吹�������܂������Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�u2015�N�x�d�ʎԔR�����\���ɒ�����R��

����v�ƁA�uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�ȏ�̃��x���܂ł�NO���팸�v�̗������Ɏ����ł���Z�p��

�m������������ۗL����Ă��Ȃ����̂Ɛ��������B���̂��߁A2010�N7�����������R�c��̑�10�����\�ł́A

2016�N�Ɏ��{������{�̎�����NO���K���l�́A2010�N���č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ�����

�uNO���� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�\������Ȃ��������̂Ɛ��������B

�@���ɁA���̘_���ɒ��ł́A�吹�����́A��^�g���b�N�̔R����P�Z�p�Ƃ��āA�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p

�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p���������Ă���B�������A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��f�B�[�[��

�g���b�N�̏\���ȔR����P�͍���I���C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏ�

�q�����ʂ�A�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�Ɓu�^�[�{�R���p�E���h�v�̉���̋Z�p���f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̔R����\

���ɉ��P���邱�Ƃ�����ł���A�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�Ɓu�^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p���̗p���Ă���^�g���b�N�̏d

�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邱�Ƃ͍���ł���B

�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p���������Ă���B�������A�^�[�{�R���p�E���h�ɂ��f�B�[�[��

�g���b�N�̏\���ȔR����P�͍���I���C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏ�

�q�����ʂ�A�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�Ɓu�^�[�{�R���p�E���h�v�̉���̋Z�p���f�B�[�[���G���W���̕������ׂ̔R����\

���ɉ��P���邱�Ƃ�����ł���A�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�Ɓu�^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p���̗p���Ă���^�g���b�N�̏d

�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邱�Ƃ͍���ł���B

�@�܂��A�吹��������^�g���b�N�̔R����P�Z�p�Ƃ��Đ�������Ă���u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p

�́A�u�^�[�{�R���p�E���h��Ɠ��l�ɃG���W�������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍������ɔr�C�K�X�̉��x�G�l���M�[

���G���W���o�͎��ɉ���V�X�e���ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�̃G���W���Ɂu�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f

�q�v�̋Z�p�𓋍ڂ����ꍇ�ɂ́A�r�C�K�X���x�������ƂȂ�G���W���̑S���o�͉^�]���ɁA������x�̍���������

�r�C�K�X�̉��x�G�l���M�[���G���W���o�͎��ɉ��邱�Ƃ��ł��邽�߁A�G���W���R��̉��P��}�邱�Ƃ��\���B

�������A��^�g���b�N�̎����s�ł́A�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���������^�]����̂ƂȂ邽�߁A��^�g���b�N�̎�

���s�ɂ�����u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�ɂ��r�C�K�X�̉��x�G�l���M�[���G���W���o�͎��ɉ��鎞

�̌����́A�啝�ɒቺ���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�̎����s��d�ʎԃ��[�h�R��̌v���i���V���~���[�V

�����v�Z�j�ł́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR������

�ꋓ�����̋Z�p���I�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���������ׂ̉^�]���啔������

�邽�߁A��^�g���b�N�̃f�B�[�[���G���W���Ɂu�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p���̗p�����Ƃ��Ă��A��^�g

���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��́A�ɁA�͂��ȉ��P�ɗ��܂���̂ƍl������B

�́A�u�^�[�{�R���p�E���h��Ɠ��l�ɃG���W�������^�]�ɂ�����r�C�K�X���x�̍������ɔr�C�K�X�̉��x�G�l���M�[

���G���W���o�͎��ɉ���V�X�e���ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�̃G���W���Ɂu�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f

�q�v�̋Z�p�𓋍ڂ����ꍇ�ɂ́A�r�C�K�X���x�������ƂȂ�G���W���̑S���o�͉^�]���ɁA������x�̍���������

�r�C�K�X�̉��x�G�l���M�[���G���W���o�͎��ɉ��邱�Ƃ��ł��邽�߁A�G���W���R��̉��P��}�邱�Ƃ��\���B

�������A��^�g���b�N�̎����s�ł́A�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���������^�]����̂ƂȂ邽�߁A��^�g���b�N�̎�

���s�ɂ�����u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�ɂ��r�C�K�X�̉��x�G�l���M�[���G���W���o�͎��ɉ��鎞

�̌����́A�啝�ɒቺ���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA��^�g���b�N�̎����s��d�ʎԃ��[�h�R��̌v���i���V���~���[�V

�����v�Z�j�ł́A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N�̒�R����C���x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR������

�ꋓ�����̋Z�p���I�̃y�[�W�ɏڏq���Ă���悤�ɁA�r�C�K�X���x�̒Ⴂ�G���W���������ׂ̉^�]���啔������

�邽�߁A��^�g���b�N�̃f�B�[�[���G���W���Ɂu�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p���̗p�����Ƃ��Ă��A��^�g

���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��́A�ɁA�͂��ȉ��P�ɗ��܂���̂ƍl������B

�@���̂悤�ɁA�u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p�́A�G���W

�����������̔R����P�̋@�\�����Z�p�ł���B���̂��߁A�����̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����Ƃ��Ă��A��^

�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邱�Ƃ́A����ł���B����ɂ�������炸�A2011�N9����

�s�́u�����ԋZ�p�v���iVol.65,No.9,2011)�́u�����ԗp�G���W���Z�p�J���̌���Ə����v�i�\�T�Q�Ɓj�Ƒ肵���_���́u3.2.

�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA���҂̑���c��w�̑吹�����́A��^�g�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj��

������R�����̎�i�Ƃ��āA��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł���@�\�����u�^�[�{

�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p�𐄋�����Ă��邱�Ƃɂ��āA

�M�҂ɂ͋^��Ɏv���Ďd�����Ȃ��̂ł���B

�����������̔R����P�̋@�\�����Z�p�ł���B���̂��߁A�����̋Z�p���^�g���b�N�ɍ̗p�����Ƃ��Ă��A��^

�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��シ�邱�Ƃ́A����ł���B����ɂ�������炸�A2011�N9����

�s�́u�����ԋZ�p�v���iVol.65,No.9,2011)�́u�����ԗp�G���W���Z�p�J���̌���Ə����v�i�\�T�Q�Ɓj�Ƒ肵���_���́u3.2.

�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ɂ����āA���҂̑���c��w�̑吹�����́A��^�g�f�B�[�[���g���b�N�E�o�X�i���d�ʎԁj��

������R�����̎�i�Ƃ��āA��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R����\���ɉ��P�ł���@�\�����u�^�[�{

�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v����сu�M�d�f�q�v�̋Z�p�𐄋�����Ă��邱�Ƃɂ��āA

�M�҂ɂ͋^��Ɏv���Ďd�����Ȃ��̂ł���B

�@�����āA�u���J�j�J���^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�G���N�g���b�N�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v�A�u�M�d�f�q�v����

�сu�X�^�[�����O�G���W���v�����f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̃G�l���M�[�����鑕�u��p������^�g���b�N�̎�

���s�R�������ł���悤�ɂ��邽�߂��́A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌�����������

�ڏq���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N�̎����s���̔r�C�K�X���x�������ɐ���ł���Z�p�p���邱�Ƃ��K�{�ł���B

�����āA������^�g���b�N�̎����s���̔r�C�K�X���x�������ɐ���ł���Z�p���M�Ґ������C���x�~�G���W���i����

���J2005-54771�j�ł���B���݂̂Ƃ���A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ȊO�ɁA��^�g���b�N��

�����s���̔r�C�K�X���x�������ɐ���ł���Z�p�́A���̒��Ɍ�������Ȃ��B

�сu�X�^�[�����O�G���W���v�����f�B�[�[���G���W���̔r�C�K�X�̃G�l���M�[�����鑕�u��p������^�g���b�N�̎�

���s�R�������ł���悤�ɂ��邽�߂��́A�C���x�~�́A�f�B�[�[���r�C�K�X�̃G�l���M�[���u�̌�����������

�ڏq���Ă���悤�ɁA��^�g���b�N�̎����s���̔r�C�K�X���x�������ɐ���ł���Z�p�p���邱�Ƃ��K�{�ł���B

�����āA������^�g���b�N�̎����s���̔r�C�K�X���x�������ɐ���ł���Z�p���M�Ґ������C���x�~�G���W���i����

���J2005-54771�j�ł���B���݂̂Ƃ���A�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�ȊO�ɁA��^�g���b�N��

�����s���̔r�C�K�X���x�������ɐ���ł���Z�p�́A���̒��Ɍ�������Ȃ��B

�@�Ƃ���ŁA�����U�����Ԃ́A�f�B�[�[���S�g���g���b�N�u�t�H���[�h�v�ɂ����āA�����Q�Q�N�̔r�o�K�X�K���i�|�X�g�V����

�K���j�̓K���Ԃł́A�Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e�����̗p���Ă���B�������A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N

�̒�R��ɏڏq���Ă���悤�ɁA�����u�t�H���[�h�v�ł͑��s�R��s�ǂȂ��Ƃ������Ɛ�������邪�A�L�낤�����A

�����U�����Ԃ́A�s�̂����u�t�H���[�h�v�̂SHK1-TCS�G���W���Ɉ�@�ȃG���W��������s����NO���𐂂ꗬ���đ��s�R

��̉��P��}�����s���ȃG���W������𓋍ڂ��Ă����̂ł���B�Ƃ��낪�A���̕s���ȍs�ׂ����I�悵�A�����U������

������23�N5���ɓ����s�ɂ���č��y��ʏȂɓ��H�^���ԗ��@�ᔽ��ʕꂽ�̂��B���̂��Ƃ���A�Q�i�V�[�P��

�V�����^�[�{�V�X�e���̃G���W���ᑬ�̃g���N�A�b�v�Ɋ�^���邪�A�R��팸�̃����b�g�͋ɂ߂ď��Ȃ����̂ł��邱��

�������̈�ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B

�K���j�̓K���Ԃł́A�Q�i�V�[�P���V�����^�[�{�V�X�e�����̗p���Ă���B�������A�C���x�~�G���W���ɂ���^�g���b�N

�̒�R��ɏڏq���Ă���悤�ɁA�����u�t�H���[�h�v�ł͑��s�R��s�ǂȂ��Ƃ������Ɛ�������邪�A�L�낤�����A

�����U�����Ԃ́A�s�̂����u�t�H���[�h�v�̂SHK1-TCS�G���W���Ɉ�@�ȃG���W��������s����NO���𐂂ꗬ���đ��s�R

��̉��P��}�����s���ȃG���W������𓋍ڂ��Ă����̂ł���B�Ƃ��낪�A���̕s���ȍs�ׂ����I�悵�A�����U������

������23�N5���ɓ����s�ɂ���č��y��ʏȂɓ��H�^���ԗ��@�ᔽ��ʕꂽ�̂��B���̂��Ƃ���A�Q�i�V�[�P��

�V�����^�[�{�V�X�e���̃G���W���ᑬ�̃g���N�A�b�v�Ɋ�^���邪�A�R��팸�̃����b�g�͋ɂ߂ď��Ȃ����̂ł��邱��

�������̈�ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B

�@���̂悤�ɁA2011�N9�����s�́u�����ԋZ�p�v���iVol.65,No.9,2011)�́u�����ԗp�G���W���Z�p�J���̌���Ə����v�Ƒ�

�����_���ł́A2.2 (2)�́u�i�K�\�����G���W���́j�����\���ƔR����P�Z�p�v�̍��ł́A�吹�����́A�u�E�E�E�e��ϋ@�\

�̗��p�A���ڕ��˂��܂ޔR�������n����ɐ��k���A�E�E�E�E�E�E�A�ߋ��V�X�e���ɂ��G���W���̃_�E���T�C�W���O�A�e�^

�����̖��C���L�ޑ����̒ጸ�ȂǁE�E�E�E�E�v�ƋL�ڂ���A�K�\�����G���W���̔R����P�Ɋւ��鑽���̋Z�p������

�Ă��邪�A�������A�u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ł́A�吹�����́A��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��

���\���ɉ��P�ł���@�\�E���ʂ̊��҂ł��Ȃ��u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v��

��сu�M�d�f�q�v�̂悤�ȋZ�p���҂�����������Ă���̂��B���������āA���̘_����q������ƁA�吹�����́A�����

�X�Ȃ��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�ɂ߂Ď����̍���Ȃ��Ƃ�[���F������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@��

���B

�����_���ł́A2.2 (2)�́u�i�K�\�����G���W���́j�����\���ƔR����P�Z�p�v�̍��ł́A�吹�����́A�u�E�E�E�e��ϋ@�\

�̗��p�A���ڕ��˂��܂ޔR�������n����ɐ��k���A�E�E�E�E�E�E�A�ߋ��V�X�e���ɂ��G���W���̃_�E���T�C�W���O�A�e�^

�����̖��C���L�ޑ����̒ጸ�ȂǁE�E�E�E�E�v�ƋL�ڂ���A�K�\�����G���W���̔R����P�Ɋւ��鑽���̋Z�p������

�Ă��邪�A�������A�u3.2.�@�d�ʎԂ̔R����P�v�̍��ł́A�吹�����́A��^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��

���\���ɉ��P�ł���@�\�E���ʂ̊��҂ł��Ȃ��u�^�[�{�ߋ��̑��i���v�A�u�^�[�{�R���p�E���h�v�A�u�����L���T�C�N���v��

��сu�M�d�f�q�v�̂悤�ȋZ�p���҂�����������Ă���̂��B���������āA���̘_����q������ƁA�吹�����́A�����

�X�Ȃ��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�ɂ߂Ď����̍���Ȃ��Ƃ�[���F������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@��

���B

�@�܂��A�ѓc�P�� �c�勳���́A�u�����ԋZ�p�v��Vol.64�ANo.�P�A2010�i2010�N1���P�����s�j�Ɍf�ڂ̘_���u�f�B�[�[��

�G���W�����̂P�O�N�v�i���ҁF�Ƒ��R���j�́u�T �����Ɂv�ɂ́A�ȉ��̕\�V�悤�ɋL�q����Ă���B

�G���W�����̂P�O�N�v�i���ҁF�Ƒ��R���j�́u�T �����Ɂv�ɂ́A�ȉ��̕\�V�悤�ɋL�q����Ă���B

�T�@������

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E �r�o�K�X�̃N���[������B�������f�B�[�[���G���W���ɂƂ��āA�r�oCO�Q�̂����

��팸�͍�����傫�Ȓ���ۑ��ł���A����ۑ�̒B���ɂ́A�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f�Z�p�J��

�ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���B�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

|

�@���̂悤�ɁA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̃����o�[�ł���ѓc�����́A�f�B�[�[���G���W����CO

�Q�팸�i���R����P�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肳��Ă���A���́u�ۑ�B���v�ɂ́u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f

�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă���݂̂ł�

��B�����āA�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j�ɗL���ȋZ�p�������̓I�ɋL�q����Ă��Ȃ��̂ł�

��B���̂悤�ɁA�ѓc�����́A��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R���2015�N�x�d�ʎԔR���ȏ�ɉ��P�ł����̓I��

�Z�p�A�C�e��������������Ɩ����A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j�́u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƁA�u�����ԋZ

�p�v���̓ǎ҂�P�Ɏ��B���コ��Ă��邾�����B���̂��Ƃ���A�ѓc�����́A�吹�����Ɠ��l�ɁA����̍X�Ȃ��^�g

���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�ɂ߂Ď����̍���Ȃ��Ƃ�[���F������Ă�����̂Ɛ��@�����B�����āA���̂���

�͑����̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃł̋��ʂ����F���Ƃ��l������B�����āA���̋��ʔF���̂��ƂɁA��

���������܂��������R�c��������Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�g���b�N���[�J����^�g���b�N�ɂ���

��u2015�N�x�d�ʎԔR���ȏ�̔R�����v�ƁA�u2016�N��NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K��

�l�ȏ�̂m�n���팸�v���������邱�Ƃ��߂������Ɏ����\�ȋZ�p�J���̌��E�Ɣ��f���A2010�N7�����������R�c

��̑�10�����\���܂Ƃ߂��̂ł͂Ȃ����ƍl������B

�Q�팸�i���R����P�j���u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƒf�肳��Ă���A���́u�ۑ�B���v�ɂ́u�]���̃f�B�[�[���G���W���̗v�f

�V�X�e���ɉ����A�R���A�R�āA�G�}�̌����A�V�X�e������̓������Z�p�����߂��Ă���v�ƋL�ڂ���Ă���݂̂ł�

��B�����āA�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j�ɗL���ȋZ�p�������̓I�ɋL�q����Ă��Ȃ��̂ł�

��B���̂悤�ɁA�ѓc�����́A��^�f�B�[�[���g���b�N�̔R���2015�N�x�d�ʎԔR���ȏ�ɉ��P�ł����̓I��

�Z�p�A�C�e��������������Ɩ����A�f�B�[�[���G���W����CO�Q�팸�i���R����P�j�́u�傫�Ȓ���ۑ�v�ƁA�u�����ԋZ

�p�v���̓ǎ҂�P�Ɏ��B���コ��Ă��邾�����B���̂��Ƃ���A�ѓc�����́A�吹�����Ɠ��l�ɁA����̍X�Ȃ��^�g

���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̌��オ�ɂ߂Ď����̍���Ȃ��Ƃ�[���F������Ă�����̂Ɛ��@�����B�����āA���̂���

�͑����̃f�B�[�[���G���W���W�̊w�ҁE���Ƃł̋��ʂ����F���Ƃ��l������B�����āA���̋��ʔF���̂��ƂɁA��

���������܂��������R�c��������Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�g���b�N���[�J����^�g���b�N�ɂ���

��u2015�N�x�d�ʎԔR���ȏ�̔R�����v�ƁA�u2016�N��NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K��

�l�ȏ�̂m�n���팸�v���������邱�Ƃ��߂������Ɏ����\�ȋZ�p�J���̌��E�Ɣ��f���A2010�N7�����������R�c

��̑�10�����\���܂Ƃ߂��̂ł͂Ȃ����ƍl������B

�@���̂悤�ȑ�^�g���b�N�̊ɂ�����NO���K���Ƃ����������R�c��̑�10�����\�i2010�N7���j�����肳�ꂽ�w�i�E��

���́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ������uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p���s

���v�Ƃ̒������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ�����F���ɂ����̂Ɛ��@�����B��^�g��

�b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ����āA�����u2015�N�x�d�ʎԔR���v�Ƃقړ���������2016�N��NO�� �� 0.4 g/kWh�v

��茵�����m�n���K���̋������ۂ����Ȃ�A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�uNO��

�r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p���s���v�����{���g���b�N���[�J���Z�p�I�ɑΉ��ł��Ȃ����߁A

���{�ł̃f�B�[�[���g���b�N�����Y�E�̔�������ƂȂ�A�傫�ȍ������������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ̌��_�Ɏ��������̂Ɛ�

�������B�����āA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A2016�N��NO�� �� 0.4 g/kWh���

���������m�n���K���̋��������ꍇ�ɂ��A���{�ł̃f�B�[�[���g���b�N�����Y�E�̔��̒��~�ƂȂ�s���̎��Ԃ������Ƃ�

������F���̂��߂ɁA2010�N�V���̒������R�c�����\�����\�ɂ����āA��^�g���b�N�i���d�ʎԁj��2016�N�Ɏ�

�{����鎟���̂m�n���K���l�Ƃ��āA2010�N���č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ�NO�� �� 0.4 g/

kWh���K�����Ɍ��肵���\����������̂ƕM�҂ɂ͎v����̂ł���B

���́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ������uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p���s

���v�Ƃ̒������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ�����F���ɂ����̂Ɛ��@�����B��^�g��

�b�N�p�f�B�[�[���G���W���ɂ����āA�����u2015�N�x�d�ʎԔR���v�Ƃقړ���������2016�N��NO�� �� 0.4 g/kWh�v

��茵�����m�n���K���̋������ۂ����Ȃ�A�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�uNO��

�r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p���s���v�����{���g���b�N���[�J���Z�p�I�ɑΉ��ł��Ȃ����߁A

���{�ł̃f�B�[�[���g���b�N�����Y�E�̔�������ƂȂ�A�傫�ȍ������������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ̌��_�Ɏ��������̂Ɛ�

�������B�����āA�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A2016�N��NO�� �� 0.4 g/kWh���

���������m�n���K���̋��������ꍇ�ɂ��A���{�ł̃f�B�[�[���g���b�N�����Y�E�̔��̒��~�ƂȂ�s���̎��Ԃ������Ƃ�

������F���̂��߂ɁA2010�N�V���̒������R�c�����\�����\�ɂ����āA��^�g���b�N�i���d�ʎԁj��2016�N�Ɏ�

�{����鎟���̂m�n���K���l�Ƃ��āA2010�N���č��̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j���������Ɋɂ�NO�� �� 0.4 g/

kWh���K�����Ɍ��肵���\����������̂ƕM�҂ɂ͎v����̂ł���B

�@���̌��ʁA�O�q�̐}�Q�Ɏ��������{�A�č��A���B�̏��p��(�ԗ����d��3.5����)��NO����PM�̋K�������̕ϑJ������

�Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�č��ł́A����2010�N��NO�� �� 0.27 g/kWh�ɋK�����������{����Ă���̂��B�������A���{�ł́A

2016�N�ɂ����NO���� 0.4 g/kWh��NO���K�������������ɉ߂��Ȃ����Ƃ��A�������R�c�����\�����\�Ŕ��\��

�ꂽ�̂ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̕���ł́A�č��̂m�n���K����2010�N��NO�� �� 0.27 g/kWh�ł�

��ɂ�������炸�A���{�ɂ����Ă�2016�N�ɋK�����������{���ꂽ���_�ł�NO�� �� 0.4 g/kWh�̑����Ɋɂ�NO���K

�������{����邱�ƂɂȂ�B

�Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�č��ł́A����2010�N��NO�� �� 0.27 g/kWh�ɋK�����������{����Ă���̂��B�������A���{�ł́A

2016�N�ɂ����NO���� 0.4 g/kWh��NO���K�������������ɉ߂��Ȃ����Ƃ��A�������R�c�����\�����\�Ŕ��\��

�ꂽ�̂ł���B���̂��߁A��^�g���b�N�i���d�ʎԁj�̕���ł́A�č��̂m�n���K����2010�N��NO�� �� 0.27 g/kWh�ł�

��ɂ�������炸�A���{�ɂ����Ă�2016�N�ɋK�����������{���ꂽ���_�ł�NO�� �� 0.4 g/kWh�̑����Ɋɂ�NO���K

�������{����邱�ƂɂȂ�B

�@�Ƃ���ŁA�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�������m�n���K���������������ꂽ�ہA2015�N�x�d�ʎԔR

���̎{�s���l�����Ȃ���2016�N���{�Ɏ��{�ł������Ȃm�n���K���l�̋������x�����c�_���ꂽ���̂ƍl������B

���̂悤�ɁA�����̂m�n���K�������{�����2016�N�ɂ́A2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s����Ă��邽�߁A�g���b�N���[

�J�́A�������m�n���K�������ɑΉ������^�f�B�[�[���g���b�N�ł́A�m�n���̍팸�ƔR��̌����}�邱�Ƃ��K�v�Ƃ�

��B�������A�f�B�[�[���G���W���ł́A�̂���m�n���팸�ƔR����P���g���[�h�I�t�̊W�ł��邱�Ƃ��ǂ��m���Ă���A

�m�n���팸�ƔR����P���Ɏ������邱�Ƃ́A�Z�p�I�ɍ���ƍl����̂��f�B�[�[���W�҂̂���܂ł̏펯�E�F��

�ł���A���݂������펯�E�F����������Ă���w�ҁE���Ƃ́A�ɂ߂đ����ƍl������B

���̎{�s���l�����Ȃ���2016�N���{�Ɏ��{�ł������Ȃm�n���K���l�̋������x�����c�_���ꂽ���̂ƍl������B

���̂悤�ɁA�����̂m�n���K�������{�����2016�N�ɂ́A2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s����Ă��邽�߁A�g���b�N���[

�J�́A�������m�n���K�������ɑΉ������^�f�B�[�[���g���b�N�ł́A�m�n���̍팸�ƔR��̌����}�邱�Ƃ��K�v�Ƃ�

��B�������A�f�B�[�[���G���W���ł́A�̂���m�n���팸�ƔR����P���g���[�h�I�t�̊W�ł��邱�Ƃ��ǂ��m���Ă���A

�m�n���팸�ƔR����P���Ɏ������邱�Ƃ́A�Z�p�I�ɍ���ƍl����̂��f�B�[�[���W�҂̂���܂ł̏펯�E�F��

�ł���A���݂������펯�E�F����������Ă���w�ҁE���Ƃ́A�ɂ߂đ����ƍl������B

�@���ɁA2016�N�Ɏ��{����鎟���̑�^�g���b�N�̂m�n���K���Ƃ��āu2005�N�̑攪�����\��NO������ڕW�� 0.23 g/

kWh�܂ł��m�n���팸�v���K�肵���ꍇ�ɂ́A�����̑�^�g���b�N�́A���R�A2015�N�x�d�ʎԔR����B�����Ă��邱

�Ƃ��K�v�ł���B���̂��߁A�����i��2016�N�j�̂m�n���K���K���̑�^�g���b�N�́A�Z�p�I�ɍ���Ȃm�n���팸�ƔR���

�P�̃g���[�h�I�t���������邱�Ƃ��K�{�ƂȂ�B�������A�O�q�̕\�T�Ɏ������悤�ɁA���݁A�m�n���팸�ƔR����P�̃g���[

�h�I�t�������ł���Z�p�́A�����ɑ��݂��Ȃ��Ƒ����̊w�ҁE���Ƃ��F������Ă��邱�Ƃ������̂悤���B�����āA��

���Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ����̑����̊w�ҁE���ƂƓ��l�ɁA�m�n���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t��

�����ł���Z�p���������m����Ă��Ȃ��Ɖ��肵���ꍇ�ɂ́A2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s����Ă�����{�̓�

�ꎖ����l���āA�č���2010�N�̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j�����啝�Ɋɂ����A�����Ԕr�o�K�X���ψ��

NO�� �� 0.4 g/kWh�̂m�n���K���l��2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ���������ꂽ���Ƃ́A�d���������悤�Ɏv����B

kWh�܂ł��m�n���팸�v���K�肵���ꍇ�ɂ́A�����̑�^�g���b�N�́A���R�A2015�N�x�d�ʎԔR����B�����Ă��邱

�Ƃ��K�v�ł���B���̂��߁A�����i��2016�N�j�̂m�n���K���K���̑�^�g���b�N�́A�Z�p�I�ɍ���Ȃm�n���팸�ƔR���

�P�̃g���[�h�I�t���������邱�Ƃ��K�{�ƂȂ�B�������A�O�q�̕\�T�Ɏ������悤�ɁA���݁A�m�n���팸�ƔR����P�̃g���[

�h�I�t�������ł���Z�p�́A�����ɑ��݂��Ȃ��Ƒ����̊w�ҁE���Ƃ��F������Ă��邱�Ƃ������̂悤���B�����āA��

���Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ����̑����̊w�ҁE���ƂƓ��l�ɁA�m�n���팸�ƔR����P�̃g���[�h�I�t��

�����ł���Z�p���������m����Ă��Ȃ��Ɖ��肵���ꍇ�ɂ́A2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s����Ă�����{�̓�

�ꎖ����l���āA�č���2010�N�̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j�����啝�Ɋɂ����A�����Ԕr�o�K�X���ψ��

NO�� �� 0.4 g/kWh�̂m�n���K���l��2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ���������ꂽ���Ƃ́A�d���������悤�Ɏv����B

�@�������A����͖O���܂ł��A�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ����̑����̊w�ҁE���ƂƓ��l�ɁA�uNO���r

�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p���s���v�Ƃ̌��������F���Ɋ�Â��ē����o�������_�ł���ƕM

�҂͍l���Ă���B�������A���݁A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̂m�n���팸�ƔR����P�̐V�����Z�p�Ƃ��ẮA�C��

�x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA2006�N4��7���ɊJ�݂���

�M�҂̃z�[���y�[�W�ł́A�uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p�v�Ƃ��āA�C���x�~�G���W���i��

�����J2005-54771�j�̋Z�p���Ă��Ă���̂ł���B�������A�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ⑼�̑���

�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����NO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���M�Ғ�

�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����Ȃɖ����E�َE���Ă���̂ł���B���̈���ŁA�����Ԕr�o

�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ��uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p���s���v�Ƃ̌���F����

��Â����č���2010�N�̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j�����啝�Ɋɂ����A�����Ԕr�o�K�X���ψ��NO�� ��

0.4 g/kWh�̂m�n���K���l��2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ����肵�����Ƃ́A���{�̍����ɑ��Ă̔w�M�s�ׂƂ��l������B

�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p���s���v�Ƃ̌��������F���Ɋ�Â��ē����o�������_�ł���ƕM

�҂͍l���Ă���B�������A���݁A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W���̂m�n���팸�ƔR����P�̐V�����Z�p�Ƃ��ẮA�C��

�x�~�́A�f�B�[�[���̂m�n���팸�ƔR�����̈ꋓ�����̋Z�p���I�ɏڏq���Ă���悤�ɁA2006�N4��7���ɊJ�݂���

�M�҂̃z�[���y�[�W�ł́A�uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p�v�Ƃ��āA�C���x�~�G���W���i��

�����J2005-54771�j�̋Z�p���Ă��Ă���̂ł���B�������A�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ⑼�̑���

�̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W����NO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���M�Ғ�

�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����Ȃɖ����E�َE���Ă���̂ł���B���̈���ŁA�����Ԕr�o

�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ��uNO���r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p���s���v�Ƃ̌���F����

��Â����č���2010�N�̂m�n���K���iNO�� �� 0.27 g/kWh�j�����啝�Ɋɂ����A�����Ԕr�o�K�X���ψ��NO�� ��

0.4 g/kWh�̂m�n���K���l��2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ����肵�����Ƃ́A���{�̍����ɑ��Ă̔w�M�s�ׂƂ��l������B

�@�Ȃ��Ȃ�A�f�B�[�[���G���W���̐��Ƃł���A���N�ɂ킽���ĒN�����A����肪�o��قNJ��]���Ă����uNO��

�r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p�v���A�u�C���x�~�f�B�[�[���G���W���v�ł���B���̂悤�ȁu�C���x

�~�f�B�[�[���G���W���v�̋Z�p���A�C���^�[�l�b�g�Ɍ��J���ꂳ��Ă���A�N�ł��ȒP�Ɏ�ɓ���̂ł���B���̂��Ƃ��l

����ƁA�����Ԕr�o�K�X���ψ��2016�N�Ɏ��{����鎟���̂m�n���K���l�̋c�_����Ă���ے��ɂ����āA����

�Ԕr�o�K�X���ψ���̏��Ȃ��Ƃ��ꕔ�̐l�B�́A�f�B�[�[���G���W���̕��������̂m�n���팸�ƔR�����ɗL��

���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���b��ɂȂ��Ă����\���́A�\���ɍl������B����͖O���܂�

�����̘b�ł��邪�A�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ��A�f�B�[�[���G���W���́u�d�ʎԃ��[�h�R��̌���v

�Ɓu�m�n���팸�v�̓����팸�ɋɂ߂ėL���ȁu�C���x�~�v�̋Z�p�����m���ꂽ�����ɂ�������炸�A���{�������̂m�n��

�K���Ƃ��āA�č������啝�Ɋɘa���ꂽNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K����2016�N�Ɏ��{����

���Ƃ����肳�ꂽ�����Ƃ���A�傢�ɖ�肪����Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̏ꍇ�ɂ́A�f�B�[�[���G���W

���̕��������̂m�n���팸�ƔR�����ɗL���ȁu�C���x�~�v�̋Z�p�̗̍p�ɂ��R�X�g�������������g���b�N���[�J��

��������̈ӌ��ɂ���āA�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���č������啝�Ɋɘa���ꂽNO���K���l�� 0.4 g/kWh

�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K����2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ����肳�ꂽ���Ƃ����Ɏ����ł���A�傢�ɖ�肪�����

���킴��Ȃ��B

�r�o�ƔR��\�̃g���[�h�I�t�W�������ł���Z�p�v���A�u�C���x�~�f�B�[�[���G���W���v�ł���B���̂悤�ȁu�C���x

�~�f�B�[�[���G���W���v�̋Z�p���A�C���^�[�l�b�g�Ɍ��J���ꂳ��Ă���A�N�ł��ȒP�Ɏ�ɓ���̂ł���B���̂��Ƃ��l

����ƁA�����Ԕr�o�K�X���ψ��2016�N�Ɏ��{����鎟���̂m�n���K���l�̋c�_����Ă���ے��ɂ����āA����

�Ԕr�o�K�X���ψ���̏��Ȃ��Ƃ��ꕔ�̐l�B�́A�f�B�[�[���G���W���̕��������̂m�n���팸�ƔR�����ɗL��

���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���b��ɂȂ��Ă����\���́A�\���ɍl������B����͖O���܂�

�����̘b�ł��邪�A�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ��A�f�B�[�[���G���W���́u�d�ʎԃ��[�h�R��̌���v

�Ɓu�m�n���팸�v�̓����팸�ɋɂ߂ėL���ȁu�C���x�~�v�̋Z�p�����m���ꂽ�����ɂ�������炸�A���{�������̂m�n��

�K���Ƃ��āA�č������啝�Ɋɘa���ꂽNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K����2016�N�Ɏ��{����

���Ƃ����肳�ꂽ�����Ƃ���A�傢�ɖ�肪����Ǝv�����A�@���Ȃ��̂ł��낤���B���̏ꍇ�ɂ́A�f�B�[�[���G���W

���̕��������̂m�n���팸�ƔR�����ɗL���ȁu�C���x�~�v�̋Z�p�̗̍p�ɂ��R�X�g�������������g���b�N���[�J��

��������̈ӌ��ɂ���āA�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���č������啝�Ɋɘa���ꂽNO���K���l�� 0.4 g/kWh

�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K����2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ����肳�ꂽ���Ƃ����Ɏ����ł���A�傢�ɖ�肪�����

���킴��Ȃ��B

�@�Ȃ��A���݁A�l�����Ă���f�B�[�[���G���W���ɂ�����u�C���x�~�v�̕��@�Ƃ��ẮA�\�W�́u�e��̋C���x�~�G���W

���̃V�X�e���v�Ɏ������Q��ނ���Ă���Ă���B

���̃V�X�e���v�Ɏ������Q��ނ���Ă���Ă���B

| |

|

|

| |

|

���@�Q��̃^�[�{�ߋ��@�����ɑ�������Q�^�[�{�����̋C���x�~�f�B�[�[��

�G ���W���̋C���x�~�V�X�e���B

���@���̃V�X�e���̏� �ׂ��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̃y�[�W �������������������B |

| |

���@�C���x�~�̍ő�ړI�ł������������̑啝�ȔR��팸��SCR�G�}

�̊������i�ɂ��\����NO���팸���\

�i�T�`�P�O�����x�̏d�ʎԃ��[�h�R��l�̍팸���\�j ���@�x�~�^�]����C���Q�̋z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕� ��z�E�r�C�ق̃��t�g���䂪�s�v |

|

| |

���@�^�[�{�ߋ��@�͂Q��i���������e�ʁj �̂��߃R�X�g�������傫������

���@���C�n�Ɣr�C�n�����G |

|

| |

|

���@�]���̃V���O���^�[�{��Q�i�ߋ��̃f�B�[�[���G���W����P���ɋC���x�~��

���ꍇ �̋C���x�~�̃V�X�e���ł���B

���@�{���{�̂b�n�Q�팸�i���R�����j�̋Z�p�������� �@�@�i�z�E�r�C�ق��x�~�����V���O���^�[�{�����̋C���x�~�𐄏�����L���j �i�o�T�Fhttp://www.its.ucdavis.edu/events/outreachevents/asilomar2007/ presentations/Day%202%20Session%201/Anthony%20Greszler.pdf�j  |

| |

���@�V���O���^�[�{�̃f�B�[�[���G���W���ł́A�^�[�{�ߋ��@�͂P��i��������e

�ʁj���߂ɃR�X�g���������Ȃ�����

���@���C�n�Ɣr�C�n���V���v�� |

|

| |

���@�C���x�~�̍ő�ړI�ł������������̔R��팸��SCR�G�}�̊���

���ɂ��NO���팸���啝�ɗ�邱��

���@�C���x�~�^�]���̔M�����̌����}�邽�߂ɂ́A�x�~�^�]����C���Q�� �z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕���z�E�r�C�ق̃��t�g���䂪 �K�v (���݂ɁA�x�~�^�]����C���Q�̋z�C�قƔr�C�ق̗����A���͕Ј���𖧕� ��z�E�r�C�ق̃��t�g��������{���Ȃ��ꍇ�͔r�C�K�X���x�̒ቺ�ɂ��A�f SCR�G�}�ł�NO���팸�@�\����錇�_������B�j |

|

�Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɔ�r���A�u�C���x�~���^�]�ł��镉�ׂ̗̈悪��

�����Ɓv�A�u���������̔R��팸��SCR�G�}�̊������ɂ��NO���팸�̋@�\���啝�ɗ�邱�Ɓv����сu�z�E

�r�C�ق̃��t�g���䂪�K�v�Ȃ��߂ɑ傫�ȃR�X�g���ƂȂ邱�Ɓv���̌��_������B�{���{�Ɠ��l�ɁA�����U������

���A�C���x�~�G���W���ł͋z�E�r�C�ق�ٕ��䂪�K�v�ƍl���Ă���悤���B���̏؋��ɁA�����U�����Ԃ̎q��ЂŋZ

�p�J������v�Ɩ��̊�����Ђ����U�Z���~�b�N�X�����������J�Q�O�O�O�|�P�S�T�S�Q�R�i�C�����䎮�G���W���ً̕x�~�@

�\����ыC�����䎮�G���W���j�̓������o�肵�Ă��邱�Ƃ��疾�炩���B�ǂ����A�g���b�N���[�J�̃f�B�[�[���G���W��

�̐��Ƃ́A�f�B�[�[���G���W���̋C���x�~�ɂ����Ă��A�K�\�����G���W���Ɠ��l�̋z�E�r�C�ق̋x�~�@�\��

�K�v�Ƃ̐���ς������悤�Ɏv����̂ł���B

���������A�K�\�����G���W���ł́A�\�����R�Ă̂��߂ɃV�����_���̂m�n���́A�g�U�R�Ẵf�B�[�[���G���W�������\

�{�ȏ��������������B�������A���̃K�\�����G���W���ł́A�R�ĂŐ��������ʂ̂m�n�����O���G�}�ɂ���ĊҌ����A�m�n��

�̔r�o�ʂ�啝�ɍ팸���������Ă���̂��B���������āA�A�C�h�����O�^�]���܂߂ĎO���G�}�ő啝�ɂm�n���̔r�o��

�팸�ł��Ȃ���A���݂̔r�o�K�X�K���ɂ͓K���ł��Ȃ��̂ł���B���̂��߁A�A�C�h�����O�^�]���܂߂āA���ɋx�~

�C���^�]����ғ��C���i���R�ċC���j�ɐ�ւ�����ꍇ�ɂ͍��Z�x�̂m�n���̔r�C�K�X���O���G�}�ɗ������邱��

�ɂȂ邪�A���̏ꍇ�ɂ��m���ɂm�n�����Ҍ����邽�߂ɁA�G���W���̉^�]���͏�ɎO���G�}�̉��x�������Ɉێ�����

���Ă���K�v������B���̂Ȃ�A�K�\���������Ԃ̑��s���x���ς��ꍇ�A�C���x�~�G���W���̕��וϓ��ɉ�����

�x�~����C������Ⴂ���x�̔r�C�K�X���O���G�}�ɗ��������ꍇ�ɂ́A�G�}���x�̒ቺ�ɂ���ĎO���G�}�ł̂m�n

�����̔r�o�K�X�팸�̋@�\���������ቺ����s��������Ă��܂����߂��B���̋x�~�C������̒ቷ�̔r�C�K�X���O

���G�}�ɗ������邱�Ƃɂ��O���G�}�ł̔r�o�K�X�팸�̋@�\�ቺ��h�~���邽�߁A�C���x�~�K�\�����G���W���ł�

�z�E�r�C�قٓ̕���̋x�~�@�\�i���ٕ@�\�j���K�{�ƂȂ�B

�@�������A�f�B�[�[���G���W���ł́A�O���G�}�ɂ��m�n�����̔r�o�K�X�̍팸�̋Z�p���p�����Ă��Ȃ����߁A�x�~�C

������z����C�����̂܂܉��x�̒Ⴂ�r�C�K�X�Ƃ��ăG���W������r�C�ǂɐڑ������r�o�K�X�㏈�����u�i���A�f�r

�b�q�G�}��c�o�e���u�j�ɗ������Ă��A�傫�Ȗ����邱�Ƃ͂Ȃ��B���̏؋��ɁA���݂̒ʏ�̃f�B�[�[���G���W����

�A�C�h���^�]���ɂ�����r�C�K�X���x�́A100���ȉ��̒ቷ�ƂȂ��Ă���̂�����ł���B���������āA�f�B�[�[���G��

�W���̋C���x�~�ł́A�K�\�����G���W���̋C���x�~�ō̗p����Ă���z�E�r�C�قٓ̕���̋x�~�@�\�i���ٕ@�\�j��

�p���Ȃ��ꍇ�ł��A�f�B�[�[���G���W���̔R�����̋@�\�����h�ɉʂ�����̂ł���B

�@�����Ɣ���Ղ���������A�M�҂���Ă��Ă���Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A������

���̔R��팸��SCR�G�}�̊������ɂ��NO���팸���啝�ɗD��Ă����ɁA�z�E�r�C�ق̃��t�g���䂪�s�v�Ȓ�R

�X�g�̋C���x�~�V�X�e���Ɖ]�����Ƃł���B���������āA�����̑�^�g���b�N�̋C���x�~�̋Z�p�Ƃ��ẮA�M�Ғ�Ă̂Q

�^�[�{�����̋C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�������������Ƃ͖��炩���B�����Ƃ��A�M�҂̒�Ă���f�B�[�[

�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�ɂ����āA�x�~�C���ɍ����ȋz�E�r�C�ق̋x�~�@�\��t�������ꍇ��

�́A�x�~�C���̋z�C�ٕ��Ɣr�C�ٕ��̋C�̗���̒�R�ɂ�鑹���������ł��邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A���̋z�E�r�C

�ٕ��̗���̒�R�ɂ���̔R�����h�~�ł��郁���b�g������B�������A�z�r�C�̃|���s���O�������K�\�����G

���W���ɔ�ׂđ啝�ɏ��Ȃ��f�B�[�[���G���W���ɂ����ẮA�f�B�[�[�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j

�ɋz�E�r�C�ق̋x�~�@�\��t�������ꍇ�̔R�����́A���X������̂Ɛ��@�����B���������āA�C���x�~�G���W��

�i�������J2005-54771�j�ɂ́A�z�E�r�C�ق̋x�~�@�\�́A�R�X�g�����̃f�����b�g���l������ƁA�̗p���Ȃ�����������

�l������B

�����āA�ߋ��U�C���f�B�[�[���̋C���x�~�G���W���ɂ����āA���쎩���Ԃ́u�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C��

��~���̋C���x�~�V�X�e���v�ł́A�R�C�����x�~����G���W���^�]�̗̈�͖w�Ǒ��݂��Ȃ��B�������A�M�Ғ�Ă�2�^

�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�ł́A�G���W����1�^�Q���ȉ��ɂ���

�āA�R�C���̋C���Q�������ғ�����C���x�~�^�]���\�ł���B

��~���̋C���x�~�V�X�e���v�ł́A�R�C�����x�~����G���W���^�]�̗̈�͖w�Ǒ��݂��Ȃ��B�������A�M�Ғ�Ă�2�^

�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�ł́A�G���W����1�^�Q���ȉ��ɂ���

�āA�R�C���̋C���Q�������ғ�����C���x�~�^�]���\�ł���B

�@�����āA��^�g���b�N�̎��ۂ̑��s�ɂ����ẮA�G���W���^�]��1�^�Q���ȉ��̌y���ׂ����p����邽�߁A

�y���ׂɂ����ĂR�C�����x�~����G���W���^�]���\���M�Ғ�Ă�2�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C��

�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A��^�g���b�N�̏\���ȑ��s�R��̌��オ�\�ł���B

�y���ׂɂ����ĂR�C�����x�~����G���W���^�]���\���M�Ғ�Ă�2�^�[�{�����̋C���x�~�V�X�e���i���C��

�x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�j�́A��^�g���b�N�̏\���ȑ��s�R��̌��オ�\�ł���B

�\�X�@�����ĂƕM�Ғ�Ă̋C���x�~�V�X�e�����ߋ��U�C���G���W���ɂ�����ғ��C�����̃}�b�v�ƔR��̔�r

| |

|

�i�P�j �M�Ғ�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j

�̋C���x�~����̃}�b�v�@�i�U�C���ߋ��G���W���j

|

�i�P�j ����́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v

�ɂ���C���x�~����̃}�b�v�@�i�U�C���ߋ��G���W���j

|

�i�Q�j��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P

�@�E�������H�̑��s�R��́A�T�`�P�O���̒ጸ

�@�@�i���҂̐���j

|

�i�Q�j��^�g���b�N�̍��������s���̔R����P

�@�E�������H�̑��s�R��́A�S���̉��P

|

�i�Q�j��^�g���b�N��JE0�T���[�h�̔R����P

�@�E�d�ʎԃ��[�h�R��́A�T�`�P�O���̒ጸ

�@�@�i���҂̐���j

|

�i�R�j��^�g���b�N��JE0�T���[�h�̔R����P

�E�d�ʎԃ��[�h�R��́A�Q�`�R���̉��P

�@�i���҂̐���j

|

�@�ȏ�̂��Ƃ���A�����I�ɑ�^�g���b�N�̔R������}��Z�p�Ƃ��ẮA���҂���Ă��Ă����C���x�~�G���W

���i�������J2005-54771�j���䂪���ōL�����p�������\���́A�قڊԈႢ�Ȃ��ƍl�������B�Ȃ��A���쎩

���Ԓ�Ắu�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̋Z�p�ɔ�r�����ꍇ�A�M�Ғ�

�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�̔R����i�i�ɉ��P�ł���@�\�E���\���������Z�p

�ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[�W�ɏڏq����

����̂ŁA�����̂�����͂����������������B

���i�������J2005-54771�j���䂪���ōL�����p�������\���́A�قڊԈႢ�Ȃ��ƍl�������B�Ȃ��A���쎩

���Ԓ�Ắu�S�C���A���̉ߋ��@��������z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�̋Z�p�ɔ�r�����ꍇ�A�M�Ғ�

�Ă��C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�́A��^�g���b�N�̔R����i�i�ɉ��P�ł���@�\�E���\���������Z�p

�ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e���̃y�[�W�ɏڏq����

����̂ŁA�����̂�����͂����������������B

�@�Ƃ���ŁA�ŋ߁A�M�҂��^��Ɏv�������Ƃ́A���ȁE�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���

�Ƃ́A�u2015�N�x�d�ʎԔR���v���{�s�������{�ł�NO���̑啝�ȍ팸������ƒf�肵�A���{�������̂m�n���K

���Ƃ��āA�č������啝�Ɋɘa���ꂽNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�i�}�Q�Q�Ɓj�̔r�o�K�X�K����2016�N��

���{���邱�Ƃ����肵�����Ƃ��B����́A�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌�

��v���\�ȃf�B�[�[���G���W���Z�p�������_�ő��݂��Ȃ��Ƃ̔��f����A���{�������̂m�n���K���Ƃ��āA�č�����

�啝�Ɋɘa���ꂽNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K����2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃɂ������̂Ɛ�����

���B�Ƃ��낪�A�uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌���v���\�ȃf�B�[�[���G���W���Z�p�́A���ɐ��̒��ɑ��݂��Ă���̂ł�

��B����́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���B���̂Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W���i�������J

2005-54771�j�̋Z�p�́A�d�ʎԃ��[�h�R��̍팸�ɗL���Ȃ��Ƃɉ����A����������SCR�G�}�̊������ɂ��\��

��NO���팸���\�ł���B���̂悤�ȁA��^�g���b�N�́uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌���v�ɗL���ȋZ�p�����ȁE������

�R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ��َE���A�����āA�������R�c��č������啝�Ɋɘa��

�ꂽ2016�N�Ɏ��{��NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�i�}�Q�Q�Ɓj�̔r�o�K�X�K���l�����Ȃɓ��\��������

�́A�S���[���̂ł��Ȃ����Ƃł���B

�Ƃ́A�u2015�N�x�d�ʎԔR���v���{�s�������{�ł�NO���̑啝�ȍ팸������ƒf�肵�A���{�������̂m�n���K

���Ƃ��āA�č������啝�Ɋɘa���ꂽNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�i�}�Q�Q�Ɓj�̔r�o�K�X�K����2016�N��

���{���邱�Ƃ����肵�����Ƃ��B����́A�����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ́A�uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌�

��v���\�ȃf�B�[�[���G���W���Z�p�������_�ő��݂��Ȃ��Ƃ̔��f����A���{�������̂m�n���K���Ƃ��āA�č�����

�啝�Ɋɘa���ꂽNO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K����2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃɂ������̂Ɛ�����

���B�Ƃ��낪�A�uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌���v���\�ȃf�B�[�[���G���W���Z�p�́A���ɐ��̒��ɑ��݂��Ă���̂ł�

��B����́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���B���̂Q�^�[�{�����̋C���x�~�G���W���i�������J

2005-54771�j�̋Z�p�́A�d�ʎԃ��[�h�R��̍팸�ɗL���Ȃ��Ƃɉ����A����������SCR�G�}�̊������ɂ��\��

��NO���팸���\�ł���B���̂悤�ȁA��^�g���b�N�́uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌���v�ɗL���ȋZ�p�����ȁE������

�R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�����w�ҁE���Ƃ��َE���A�����āA�������R�c��č������啝�Ɋɘa��

�ꂽ2016�N�Ɏ��{��NO���K���l�� 0.4 g/kWh�iWHTC���[�h�j�i�}�Q�Q�Ɓj�̔r�o�K�X�K���l�����Ȃɓ��\��������

�́A�S���[���̂ł��Ȃ����Ƃł���B

�@���̂悤�ɁA�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�Ɖ]����^�g���b�N�́uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌���v���\�ȋZ

�p�����ɑ��݂��Ă���ɂ�������炸�A���{�̐��{�����⎩���Ԕr�o�K�X���ψ���̐l�B�́A�@���Ȃ闝�R�ɂ�

���āA���́u�C���x�~�v�̋Z�p��َE���Ă���̂ł��낤���B���́u�C���x�~�v�̋Z�p��َE�������ʁA���{�̐��{����

�⎩���Ԕr�o�K�X���ψ���̐l�B�́A���{�������̂m�n���K���Ƃ��āA�č������ɂ����x����NO���K���l�� 0.4 g

/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K����2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ����肹����Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B

�ӂƎv�����Ƃ́A�č��l�ɔ�r���A���{�l�̕����Ȃm�n���Z�x�̑�C���̉��ł����N���Q���邱�Ɩ����A痂�����

���ł�����ʂȐ����͂�����Ă���Ƃ̍����ƂȂ�u�Ȃm�n���Z�x�̑�C���ɂ����錒�N��Q�ɂ��Ă̕č��l

�Ɠ��{�l�̉u�w�I�Ȕ�r�����̌��ʁv�̃f�[�^���A���{�̐��{�����⎩���Ԕr�o�K�X���ψ���̐l�B���ۗL����

�Ă���̂ł��낤���B�펯�I�ɍl����A���{�l���ȑ�C���ł��č��l�������N��Q���Ȃ��悤�Ȑ���

�͂�ۗL���Ă���Ƃ͍l����B���̂��߁A�����Ԕr�o�K�X���ψ���uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌���v���\���C

���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����āA�č������啝�Ɋɂ��m�n���̃��x���ɗ}�������{������

�̂m�n���K�������肵�����Ƃɂ��ẮA�M�҂ɂ͗���������Ƃł���B

�p�����ɑ��݂��Ă���ɂ�������炸�A���{�̐��{�����⎩���Ԕr�o�K�X���ψ���̐l�B�́A�@���Ȃ闝�R�ɂ�

���āA���́u�C���x�~�v�̋Z�p��َE���Ă���̂ł��낤���B���́u�C���x�~�v�̋Z�p��َE�������ʁA���{�̐��{����

�⎩���Ԕr�o�K�X���ψ���̐l�B�́A���{�������̂m�n���K���Ƃ��āA�č������ɂ����x����NO���K���l�� 0.4 g

/kWh�iWHTC���[�h�j�̔r�o�K�X�K����2016�N�Ɏ��{���邱�Ƃ����肹����Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B

�ӂƎv�����Ƃ́A�č��l�ɔ�r���A���{�l�̕����Ȃm�n���Z�x�̑�C���̉��ł����N���Q���邱�Ɩ����A痂�����

���ł�����ʂȐ����͂�����Ă���Ƃ̍����ƂȂ�u�Ȃm�n���Z�x�̑�C���ɂ����錒�N��Q�ɂ��Ă̕č��l

�Ɠ��{�l�̉u�w�I�Ȕ�r�����̌��ʁv�̃f�[�^���A���{�̐��{�����⎩���Ԕr�o�K�X���ψ���̐l�B���ۗL����

�Ă���̂ł��낤���B�펯�I�ɍl����A���{�l���ȑ�C���ł��č��l�������N��Q���Ȃ��悤�Ȑ���

�͂�ۗL���Ă���Ƃ͍l����B���̂��߁A�����Ԕr�o�K�X���ψ���uNOx�̍팸�v�Ɓu�R��̌���v���\���C

���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����āA�č������啝�Ɋɂ��m�n���̃��x���ɗ}�������{������

�̂m�n���K�������肵�����Ƃɂ��ẮA�M�҂ɂ͗���������Ƃł���B

�R�D��^�g���b�N�ɂ����鑖�s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�̉ߋ��E���݁E����

�@���������A��^�g���b�N�ɂ����ẮANO���팸�ɔ�r���A���s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�͋ɂ߂č���ł���B��

�����A����ł��g���b�N���[�J�́A1970�N��O������P���I�C���V���b�N�ȗ��A�������R����ɑł������߂Ɍ�����

��^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɓw�߂Ă����̂ł���B���̕s�f�̓w�͂̌��ʁA���݂̑�^�f�B

�[�[���g���b�N�ł̑��s�R��B������Ă���B�����ŁA�ȉ����\�P�O�ɂ́A��P���I�C���V���b�N���_�@�Ƃ��ĔR�����P

�̎s��j�[�Y�����܂���1970�N���ȍ~�ɂ��āA��^�g���b�N�ɂ�����{�T�� ���x�ȏ�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R

��̉��P�����ۂɎ�������Ă����Z�p���A�N�㏇�ɐ��������B�܂��A���̕\�P�O�ɂ́A���ɋ߂������ɍ��y��ʏȂ�

2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O�� ���x�̔R���̂����������{���ꂽ�ꍇ�ɂ����āA�e�g���b�N���[�J���s�{

�ӂɂ��̗p������Ȃ���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Z�p�ɂ��Ă��t�L�����̂ŁA�����������������B

�����A����ł��g���b�N���[�J�́A1970�N��O������P���I�C���V���b�N�ȗ��A�������R����ɑł������߂Ɍ�����

��^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�ɓw�߂Ă����̂ł���B���̕s�f�̓w�͂̌��ʁA���݂̑�^�f�B

�[�[���g���b�N�ł̑��s�R��B������Ă���B�����ŁA�ȉ����\�P�O�ɂ́A��P���I�C���V���b�N���_�@�Ƃ��ĔR�����P

�̎s��j�[�Y�����܂���1970�N���ȍ~�ɂ��āA��^�g���b�N�ɂ�����{�T�� ���x�ȏ�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R

��̉��P�����ۂɎ�������Ă����Z�p���A�N�㏇�ɐ��������B�܂��A���̕\�P�O�ɂ́A���ɋ߂������ɍ��y��ʏȂ�

2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O�� ���x�̔R���̂����������{���ꂽ�ꍇ�ɂ����āA�e�g���b�N���[�J���s�{

�ӂɂ��̗p������Ȃ���^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R��̉��P�Z�p�ɂ��Ă��t�L�����̂ŁA�����������������B

| |

|

|

| |

�E�u�\�R�Ď��f�B�[�[���v�����u�������f�B�[�[���v�ɕύX | |

| |

�E�u���ߋ��f�B�[�[���v�����u�C���^�[�N���ߋ��f�B�[�[���v�ɕύX | |

| |

�E�g���b�N���u�A�C�h�������O�X�g�b�v�v�̎��p��

�i�����U�����Ԃ��ȃG�l��܂���܂��A���̌�A���̋Z�p���g���b�N�E�o �X�ɍL�����y�j |

|

| |

�E2015�N�x�d�ʎԔR�����{�s

�i���̊�ɓK��������^�g���b�N�ɗD���Ő��̓K�p���J�n�j |

|

| |

�E�u�V�i�}�j���A���g�����X�~�b�V�����v����

�u12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����v�ɕύX �i��^�g���b�N�ɍ����ȁu12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����v�𓋍� ���邱�Ƃɂ��A���{�̃g���b�N���[�J�́A�啔���̑�^�g���b�N�� 2015�N�x�d�ʎԔR���ɐh�����ēK���j |

|

| |

�E�u���َ�̧ݶ����ݸށv�����u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v

�����O�v�ɕύX �E�u�]���^���������߁v�����u�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v �ɕύX �i�o�T�Fhttp://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/news_content/ 140529/140529.html�j |

|

| |

�E�u�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�v�̓����Z�p

���̗p�H �i�߂�������2015�N�x�d�ʎԔR����10�����x�̋�����}���� �V���ȔR���̋��������y��ʏȂ����{�����ꍇ�ɂ́A �́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p���^ �g���b�N�Ɉ�Ăɍ̗p�������̂Ɨ\�z�����B���̂Ȃ�A�d�ʎ� ���[�h�R��� 5�`10�� ���x���̉��P���\�ɂ���Z�p�́A ���̂Ƃ���A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̑��ɂ� ��������Ȃ����߂ł���B�j �i���쎩���Ԃ́u�z�E�r�C�ْ�~���̋C���x�~�V�X�e���v�́A ���쎩���Ԃ��_�����\�����R����P�@�\�̗��C���x�~�V�X�e�� �Ɏ������悤�ɁA�G���W�����������ɋx�~�ł���C������ �����Ɏ~�܂�\���I�Ȍ��ׂ̂��߁A�g���b�N�̑��s�R������P ����Z�p�Ƃ��Ă͎��i�ł���B�j |

|

�@�ȏ�̂悤�ɁA1970�N��O������P���I�C���V���b�N�����^�g���b�N�ɂ����āA ���s�R���d�ʎԃ��[�h�R���

�T�� ���x�̉��P���������邽�߂ɍ̗p����Ă����Z�p�́A�ȉ��̂T���ڂł���B

�T�� ���x�̉��P���������邽�߂ɍ̗p����Ă����Z�p�́A�ȉ��̂T���ڂł���B

�@ �u�������f�B�[�[���v

�A �u�C���^�[�N���ߋ��f�B�[�[���v

�B �u�A�C�h�������O�X�g�b�v�v

�C �u12�i�@�B�������g�����X�~�b�V�����v

�D �u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�̑g����

�@�ȏ�̏��Z�p�̒����D�� �u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�̑g

�����́A�ŋ߁i��2014�N6���j�A�O�H�ӂ����̑�^�g���b�N�ɏ��߂č̗p���ꂽ�Z�p�ł���B�����Ƃ��A�u�d�q����I�[�g

�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�͐��\�N���̂��畁�y����FF�쓮��p�ԁi���t�����g�G���W���E�t�����g�h���C�u�̏�p�ԁj��

�̗p����Ă����u�d����p�t�@���v�Ƌ@�\�E���\�������Z�p�ł���A�u�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�͍ŋ߂̃n

�C�u���b�h��p�Ԃɍ̗p����Ă���u�d���E�H�[�^�[�|���v�v�Ƌ@�\�E���\�������Z�p�ł���B���������āA �u�d�q����

�I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A���ɏ�p�Ԃɍ̗p�ς݂̔R���

�P�̋@�\�E���\��L�����ގ��Z�p���^�f�B�[�[���g���b�N�ɗ��p�����ƌ��邱�Ƃ��ł����B

�����́A�ŋ߁i��2014�N6���j�A�O�H�ӂ����̑�^�g���b�N�ɏ��߂č̗p���ꂽ�Z�p�ł���B�����Ƃ��A�u�d�q����I�[�g

�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�͐��\�N���̂��畁�y����FF�쓮��p�ԁi���t�����g�G���W���E�t�����g�h���C�u�̏�p�ԁj��

�̗p����Ă����u�d����p�t�@���v�Ƌ@�\�E���\�������Z�p�ł���A�u�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�͍ŋ߂̃n

�C�u���b�h��p�Ԃɍ̗p����Ă���u�d���E�H�[�^�[�|���v�v�Ƌ@�\�E���\�������Z�p�ł���B���������āA �u�d�q����

�I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A���ɏ�p�Ԃɍ̗p�ς݂̔R���

�P�̋@�\�E���\��L�����ގ��Z�p���^�f�B�[�[���g���b�N�ɗ��p�����ƌ��邱�Ƃ��ł����B

�@���̂悤�ɁA �u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A��p�Ԃł̔R

����P�̋@�\�E���\�����p�����Z�p�ł��邽�߁A��^�g���b�N�̕���ŐV���ɓƎ��ɊJ�����ꂽ�V�K�̔R����P�Z�p

�ƌĂԂ��Ƃɂ͏����S�O�����ƍl������B�������Ȃ���u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�������ɉ�����

�ϐ��䂵�Č����I�ȃG���W����p���������邽�߂ɕK�v�ɉ�������p�t�@�������Ƃŋ쓮������ጸ���A�u�d�q

����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A�d����p�t�@���Ɠ��l�ɂŕK�v�ɉ����ė�p���ʂ��z�����ăG���W���������I

�ɗ�p���ăE�H�[�^�[�|���v�̗]���ȋ쓮������ጸ���邱�Ƃɂ��A�u��^�g���b�N�ɂ������{�T�� ���x�̏d�ʎ�

���[�h�R��́A���P���\�v�ƂȂ��B����ɂ���āA2014�N�̎��_�ɂ����āA��^�g���b�N�́A2015�N�x�d�ʎԔR���

���́{�T���̒�R��������ł����悤�ł���B

����P�̋@�\�E���\�����p�����Z�p�ł��邽�߁A��^�g���b�N�̕���ŐV���ɓƎ��ɊJ�����ꂽ�V�K�̔R����P�Z�p

�ƌĂԂ��Ƃɂ͏����S�O�����ƍl������B�������Ȃ���u�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�������ɉ�����

�ϐ��䂵�Č����I�ȃG���W����p���������邽�߂ɕK�v�ɉ�������p�t�@�������Ƃŋ쓮������ጸ���A�u�d�q

����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v�́A�d����p�t�@���Ɠ��l�ɂŕK�v�ɉ����ė�p���ʂ��z�����ăG���W���������I

�ɗ�p���ăE�H�[�^�[�|���v�̗]���ȋ쓮������ጸ���邱�Ƃɂ��A�u��^�g���b�N�ɂ������{�T�� ���x�̏d�ʎ�

���[�h�R��́A���P���\�v�ƂȂ��B����ɂ���āA2014�N�̎��_�ɂ����āA��^�g���b�N�́A2015�N�x�d�ʎԔR���

���́{�T���̒�R��������ł����悤�ł���B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�����N���ɂ킽��Z�p�ҁE���Ƃ̒n���ȓw�͂ɂ���āA��^�g���b�N�ɂ�����{�T�����x�̑��s�R

��̌�����\�ɂ���Z�p�����p������Ă����̂ł���B���̂悤�ȔR����P�̋Z�p�J���̌o�܁E���т�����ƁA��

�^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��́{�T�� ���x�����P���邱�Ƃ��@���ɓ�����Ƃ����锤�ł���B��������

�āA�߂������ɑ�^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��{�T�����x�ȏ� �̉��P�������ł���V�����R���

��̋Z�p����肷�邱�Ƃ́A�ɂ߂ē�����Ƃł���B����ɂ��āA�M�҂��l����Ƃ���ł́A�����_�ɂ����đ�^�g

���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��{�T�����x�ȏ� �̉��P���\�ɂ���Z�p�́A���̂Ƃ���A�C���x�~�G���W

���i�������J2005-54771�j�̑��ɂ͑��݂��Ȃ��ƍl���Ă���B�܂�A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i��2009�N�K���j

�K���̎d�l�Ɂu�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v���̗p����

��^�g���b�N�i��2015�N�x�d�ʎԔR���{�T���̒B���̑�^�g���b�N�j�ɁA�V�����C���x�~�G���W���i������

�J2005-54771�j�̓����Z�p��g�����邱�Ƃɂ��A2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O���ȏ�̔R������

�B��������^�g���b�N�������ł����Ɖ]�����Ƃł���B

��̌�����\�ɂ���Z�p�����p������Ă����̂ł���B���̂悤�ȔR����P�̋Z�p�J���̌o�܁E���т�����ƁA��

�^�g���b�N�̑��s�R���d�ʎԃ��[�h�R��́{�T�� ���x�����P���邱�Ƃ��@���ɓ�����Ƃ����锤�ł���B��������

�āA�߂������ɑ�^�g���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��{�T�����x�ȏ� �̉��P�������ł���V�����R���

��̋Z�p����肷�邱�Ƃ́A�ɂ߂ē�����Ƃł���B����ɂ��āA�M�҂��l����Ƃ���ł́A�����_�ɂ����đ�^�g

���b�N�̎����s�R���d�ʎԃ��[�h�R��{�T�����x�ȏ� �̉��P���\�ɂ���Z�p�́A���̂Ƃ���A�C���x�~�G���W

���i�������J2005-54771�j�̑��ɂ͑��݂��Ȃ��ƍl���Ă���B�܂�A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���i��2009�N�K���j

�K���̎d�l�Ɂu�d�q����I�[�g�N�[���t�@���J�b�v�����O�v�Ɓu�d�q����ϗ��ʃE�H�[�^�[�|���v�v���̗p����

��^�g���b�N�i��2015�N�x�d�ʎԔR���{�T���̒B���̑�^�g���b�N�j�ɁA�V�����C���x�~�G���W���i������

�J2005-54771�j�̓����Z�p��g�����邱�Ƃɂ��A2015�N�x�d�ʎԔR������{�P�O���ȏ�̔R������

�B��������^�g���b�N�������ł����Ɖ]�����Ƃł���B

�@�S�D���{�̑�^�g���b�N�ɑ������������̂m�n���K�������̃��x��

�@�s�K�Ȃ��ƂɁA�������R�c��̓��\�Ɋ�Â����]���̂m�n���K���̎菇�ɂ��������Ď����m�n���K���̋��������{

���ꂽ�ꍇ�ɂ��A�����Ƃ��č������啝�Ɋɂ�NO���K�����p�����{����邱�Ƃ����炩���B����ɂ��A���{�̃g���b

�N���[�J�͕č��̃g���b�N���[�J����NO���팸�̋Z�p�J�����ߖ�ł��邱�ƂɂȂ�Ɛ��@�����B����NO���팸�̌�

�������̍팸�ɂ���ĔP�o����鎑���͑S�ė��v�Ƃ��Čv��ł��邽�߁A���{�̃g���b�N���[�J�͕č��̃g���b�N���[�J

�������v����e�ՂɌ��コ���邱�Ƃ��\�Ȍo�c������ɓ��ꂽ���ƂɂȂ�B���̂��߁A2010�N�V���ɒ�����

�R�c�2016�N��NO�� �� 0.4 g/kWh�ɋK������������\�����\�̔��\��m�������{�̃g���b�N���[�J�̌o�c����

�́A���{�⒆�����R�c���NO���팸�̋Z�p�J����̐ߖ�ɂ�闘�v����̑��蕨�������Ƃ��āA���에����

�Ċ�̂ł͂Ȃ����낤���B����ɑ��A��ʍ����́A�����ɂ킽���ĕč�����NO���K�����ɂ����߂�NO���Z�x��

������C���ɔ����ꑱ������f���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA�č������ɂ�������NO���K������{�Ŏ��{����r

�o�K�X�K���́A���{�̃g���b�N���[�J�̌o�c��������͑傢�Ɋ��ӂ���邩������Ȃ��B�������A���̓��{�ɂ�����NO��

�K���̎{��́A�킪���̑�C���̉��P�����N���摗��ɂ���]�������Ƃ͖��炩�ł���B

���ꂽ�ꍇ�ɂ��A�����Ƃ��č������啝�Ɋɂ�NO���K�����p�����{����邱�Ƃ����炩���B����ɂ��A���{�̃g���b

�N���[�J�͕č��̃g���b�N���[�J����NO���팸�̋Z�p�J�����ߖ�ł��邱�ƂɂȂ�Ɛ��@�����B����NO���팸�̌�

�������̍팸�ɂ���ĔP�o����鎑���͑S�ė��v�Ƃ��Čv��ł��邽�߁A���{�̃g���b�N���[�J�͕č��̃g���b�N���[�J

�������v����e�ՂɌ��コ���邱�Ƃ��\�Ȍo�c������ɓ��ꂽ���ƂɂȂ�B���̂��߁A2010�N�V���ɒ�����

�R�c�2016�N��NO�� �� 0.4 g/kWh�ɋK������������\�����\�̔��\��m�������{�̃g���b�N���[�J�̌o�c����

�́A���{�⒆�����R�c���NO���팸�̋Z�p�J����̐ߖ�ɂ�闘�v����̑��蕨�������Ƃ��āA���에����

�Ċ�̂ł͂Ȃ����낤���B����ɑ��A��ʍ����́A�����ɂ킽���ĕč�����NO���K�����ɂ����߂�NO���Z�x��

������C���ɔ����ꑱ������f���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA�č������ɂ�������NO���K������{�Ŏ��{����r

�o�K�X�K���́A���{�̃g���b�N���[�J�̌o�c��������͑傢�Ɋ��ӂ���邩������Ȃ��B�������A���̓��{�ɂ�����NO��

�K���̎{��́A�킪���̑�C���̉��P�����N���摗��ɂ���]�������Ƃ͖��炩�ł���B

�@�Ƃ���ŁA�M�҂́A������k��ƂT�N�ȏ���ȑO�ƂȂ�2006�N4��7���ɁA���߂ăz�[���y�[�W���J�݂����B�����ł��A

NO���팸�Ɠ����ɏd�ʎԃ��[�h�R������オ�\���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����J���Ă�

��B�����āA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����̗p�����ꍇ

�ɂ́A�A�N�Z�y�_���̓����ݗ�50���ȉ��̒ᕉ���ɂ������A�fSCR�G�}�̓����̔r�C�K�X���x��2�{�߂��ɍ���

���ł��邽�߁A�u�A�fSCR�G�}�̏����z�b�g�X�^�[�g���A�R�[���h�X�^�[�g���̕��ρi�R�[���h�X�^�[�g�䗦14���j�łW

�T�����x�Ƃ���v���Ƃ��\�ł���Z�p�����\�����B���̋C���x�~�̋Z�p��p����A������NO���ጸ�̖ڕW�l�́A

���́i�Q�j���ŎZ�o�����l�܂Œጸ���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B

NO���팸�Ɠ����ɏd�ʎԃ��[�h�R������オ�\���C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����J���Ă�

��B�����āA�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p����^�g���b�N�p�f�B�[�[���G���W�����̗p�����ꍇ

�ɂ́A�A�N�Z�y�_���̓����ݗ�50���ȉ��̒ᕉ���ɂ������A�fSCR�G�}�̓����̔r�C�K�X���x��2�{�߂��ɍ���

���ł��邽�߁A�u�A�fSCR�G�}�̏����z�b�g�X�^�[�g���A�R�[���h�X�^�[�g���̕��ρi�R�[���h�X�^�[�g�䗦14���j�łW

�T�����x�Ƃ���v���Ƃ��\�ł���Z�p�����\�����B���̋C���x�~�̋Z�p��p����A������NO���ጸ�̖ڕW�l�́A

���́i�Q�j���ŎZ�o�����l�܂Œጸ���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B

�i�G���W���o���̔r�o�ʂ�1.5g/kWh���x�j�~�i�A�fSCR�G�}����85���̍팸�j��0.225g/kWh�@�E�E�E�E�E�i�Q�j

�@���̂悤�ɁA����A��^�g���b�N�ɋC���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j���̗p�����ꍇ�ɂ́A��L���i�Q�j���ŎZ

�o���ꂽ0.225g/kWh����A�����̑�^�g���b�N��NO���r�o�l�́u0.23g/kWh�v�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�܂ŗe�Ղɍ팸

���邱�Ƃ��\�ł���A�d�ʎԃ��[�h�R����T�`�P�O��������ł���̂ł���B���̂悤�ɁA2010�N�V��28�����\�̒�

�����R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ɋL�ڂ�

��Ă���e��Z�p�ɁA�V�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��lj����邱�Ƃɂ���āA����

�̑�^�g���b�N�ɂ����ẮuNO���r�o�l��0.23g/kWh�܂ł̍팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̂T�`�P�O���̌���v��

�\�ƂȂ�B

�o���ꂽ0.225g/kWh����A�����̑�^�g���b�N��NO���r�o�l�́u0.23g/kWh�v�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�܂ŗe�Ղɍ팸

���邱�Ƃ��\�ł���A�d�ʎԃ��[�h�R����T�`�P�O��������ł���̂ł���B���̂悤�ɁA2010�N�V��28�����\�̒�

�����R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ��āi��\�����\�j�v�ɋL�ڂ�

��Ă���e��Z�p�ɁA�V�����C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��lj����邱�Ƃɂ���āA����

�̑�^�g���b�N�ɂ����ẮuNO���r�o�l��0.23g/kWh�܂ł̍팸�v�Ɓu�d�ʎԃ��[�h�R��̂T�`�P�O���̌���v��

�\�ƂȂ�B

�@���������āA�����A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p�����p���ł���ڏ������������_�ŁA������

�R�c��́A��\�����\�ł�2016�N�̎���NO���K���iNO����0.4g/kWh�j�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�ɑ����āA����������

NO���K���̋����iNO�� �� 0.23 g/kWh )�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�̓��\���o�����Ƃ��\�ƂȂ�B����ɂ���āA��^�g

���b�N����ɂ�����u��NO���v�Ɓu��R��i����CO2�j�v��i�W�����A�䂪���ɂ������C���̉��P�����I�ɑ��i��

���邱�Ƃ��ł���ƍl������B�������������B��̕��@�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��

�ڂ�����^�g���b�N���g���b�N���[�J���������Ɏs�̉�����邱�Ƃ��K�v���B���̂��߂ɂ́A���Ȃ⍑�y��ʏȂ���

�̂Ƃ������{�����͂ȃ��[�_�[�V�b�v�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̌����J���𑣐i���A����

�Z�p�������Ɏ��p�����邱�Ƃł���B

�R�c��́A��\�����\�ł�2016�N�̎���NO���K���iNO����0.4g/kWh�j�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�ɑ����āA����������

NO���K���̋����iNO�� �� 0.23 g/kWh )�iWHTC�r�o�K�X�����@�j�̓��\���o�����Ƃ��\�ƂȂ�B����ɂ���āA��^�g

���b�N����ɂ�����u��NO���v�Ɓu��R��i����CO2�j�v��i�W�����A�䂪���ɂ������C���̉��P�����I�ɑ��i��

���邱�Ƃ��ł���ƍl������B�������������B��̕��@�́A�C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̋Z�p��

�ڂ�����^�g���b�N���g���b�N���[�J���������Ɏs�̉�����邱�Ƃ��K�v���B���̂��߂ɂ́A���Ȃ⍑�y��ʏȂ���

�̂Ƃ������{�����͂ȃ��[�_�[�V�b�v�������C���x�~�G���W���i�������J2005-54771�j�̌����J���𑣐i���A����

�Z�p�������Ɏ��p�����邱�Ƃł���B

�@�����ŁA�M�҂́A�\�P�P�Ɏ������悤�ɁA2010�N��7��28���ɒ������R�c�����Ȃɑ�\�����\�������̂m�n

���K���l�@���@0.4 g/kWh�@�i2016�N�Ɏ��{�\��j�̑��ɁA�攪�����\��NO������ڕW�l�ł���m�n���K���l�@���@0.23 g

/kWh���r�o�K�X�g���b�N��NO����l�Ƃ��ĐV���ɐ݂��邱�Ƃ��Ă������B����ɂ���āA�攪�����\�ŋ��߂��

�Ă�����NO���̔r�o�K�X�̃g���b�N�����p������A���y���Ă������|���肪�ł���̂ł���B

���K���l�@���@0.4 g/kWh�@�i2016�N�Ɏ��{�\��j�̑��ɁA�攪�����\��NO������ڕW�l�ł���m�n���K���l�@���@0.23 g

/kWh���r�o�K�X�g���b�N��NO����l�Ƃ��ĐV���ɐ݂��邱�Ƃ��Ă������B����ɂ���āA�攪�����\�ŋ��߂��

�Ă�����NO���̔r�o�K�X�̃g���b�N�����p������A���y���Ă������|���肪�ł���̂ł���B

| |

|

|

| |

|

|

�T�@�V���ȑ�^�g���b�N�̒�NO���E��R��g���b�N�E�o�X�̊�i�V���ȃG�R�g���b�N��j�y�āz

�@2010�N�V��28���t�̊��Ȃ̒������R�c��E��C������́u����̎����Ԕr�o�K�X�ጸ��̂�����ɂ�

���i��\�����\�j�v�ɂ����ẮA��^�g���b�N��ΏۂƂ���2016�N�Ɏ��{�����uNO���K���l�� 0.4 g/kWh

�iWHTC���[�h�j��NO���K�������v�����\���ꂽ�B�����āA�����������R�c�����\�����\�̍������ڍׂɐ�

��������\����(http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=16034&hou_id=12768)�ł́A2016�N��

��^�g���b�N���uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�v�iWHTC���[�h�j�ɓK��������Ƌ��Ɂu�R��̐L�т�����m�ہv������

������Z�p�Ƃ��āA�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̋Z�p�Ɂu2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR��

�p�j�v�A�u�R�����ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A�u�ꕔ�Ԏ�ɂ̓^�[�{�R���p�E���h�v�̑������Z�p��V���ɒlj�����

���Ƃ��K�v�Ƃ̌������L�ڂ��������B�i�\�P�Q�Q�Ɓj

���i��\�����\�j�v�ɂ����ẮA��^�g���b�N��ΏۂƂ���2016�N�Ɏ��{�����uNO���K���l�� 0.4 g/kWh

�iWHTC���[�h�j��NO���K�������v�����\���ꂽ�B�����āA�����������R�c�����\�����\�̍������ڍׂɐ�

��������\����(http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=16034&hou_id=12768)�ł́A2016�N��

��^�g���b�N���uNO���K���l�� 0.4 g/kWh�v�iWHTC���[�h�j�ɓK��������Ƌ��Ɂu�R��̐L�т�����m�ہv������

������Z�p�Ƃ��āA�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̋Z�p�Ɂu2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR��

�p�j�v�A�u�R�����ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A�u�ꕔ�Ԏ�ɂ̓^�[�{�R���p�E���h�v�̑������Z�p��V���ɒlj�����

���Ƃ��K�v�Ƃ̌������L�ڂ��������B�i�\�P�Q�Q�Ɓj

| |

|

�@��L�̕\�V�Ɏ�������\���̋L�q���e������ƁA���̓��\�����ۂɍ쐬���ꂽ�������R�c��E��C����

��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̃f�B�[�[���G���W���ɍŋ߂�

�����ԋZ�p�����{�@�B�w��̍u����Ő��������グ���Ă����Z�p��Ђ��ς�����̗p�������͏��Ƃ��]����

�f�B�[�[���G���W�����J�����邱�Ƃɂ��A�u�m�n���r�o�l�� 0.40 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�܂ł�NO���̍팸�ƁA�u�R���

�L�т�����m�ہv���B���ł���Ƃ̌������q�ׂ��Ă���B�������A���́u�R��̐L�т�����m�ہv�̋L�q�́A�e�ǎ҂�

����Ď������قȂ�Ǝv�����A�펯�I�ɔ��f����Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR�����琔�p�[�Z���g���x������

�R�����v�̂悤�Ȉ�ۂ���B�������A������\����ǂ��ǎ҂��u���p�[�Z���g���x�̔R�����v�ƍl������

���Ă��A����͓ǎ҂̏���ȑz���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B�����āA�m���Ȃ��Ƃ́A���̒������R�c�����\����

�́A�u�R��̐L�т�����m�ہv���L�q����Ă����R����P�Ɋւ��ẮA2015�N�x�d�ʎԔR�����牽�p�[�Z���g���x

�̉��P��ڕW�Ƃ��Ă��邩�ɂ��āA��̓I�Ȑ��l���ɑS���L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��B���̂悤�ɁA��\���ł́A�R

�����ɂ��ẮA�ǎ҂�f�킷�s���m�ȓ��e�̋L�q�ɗ��߂��Ă���̂ł���B

��̎����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̃f�B�[�[���G���W���ɍŋ߂�

�����ԋZ�p�����{�@�B�w��̍u����Ő��������グ���Ă����Z�p��Ђ��ς�����̗p�������͏��Ƃ��]����

�f�B�[�[���G���W�����J�����邱�Ƃɂ��A�u�m�n���r�o�l�� 0.40 g/kWh�iWHTC���[�h�j�v�܂ł�NO���̍팸�ƁA�u�R���

�L�т�����m�ہv���B���ł���Ƃ̌������q�ׂ��Ă���B�������A���́u�R��̐L�т�����m�ہv�̋L�q�́A�e�ǎ҂�

����Ď������قȂ�Ǝv�����A�펯�I�ɔ��f����Ɓu2015�N�x�d�ʎԔR�����琔�p�[�Z���g���x������

�R�����v�̂悤�Ȉ�ۂ���B�������A������\����ǂ��ǎ҂��u���p�[�Z���g���x�̔R�����v�ƍl������

���Ă��A����͓ǎ҂̏���ȑz���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B�����āA�m���Ȃ��Ƃ́A���̒������R�c�����\����

�́A�u�R��̐L�т�����m�ہv���L�q����Ă����R����P�Ɋւ��ẮA2015�N�x�d�ʎԔR�����牽�p�[�Z���g���x

�̉��P��ڕW�Ƃ��Ă��邩�ɂ��āA��̓I�Ȑ��l���ɑS���L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��B���̂悤�ɁA��\���ł́A�R

�����ɂ��ẮA�ǎ҂�f�킷�s���m�ȓ��e�̋L�q�ɗ��߂��Ă���̂ł���B

�@

�@���̑�\���ł́A�u2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR�̗p�j�v�A�u�R�����ˈ��͂̌����PCI�R�āv�A

�u�ꕔ�Ԏ�ɂ̓^�[�{�R���p�E���h�v���Z�p�ɂ��R�����̖ڕW����\���ɋL�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ��画�f����

�ƁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�����̋Z�p�������Ă��A2015�N�x�d�ʎԔR������̔R

����オ�]����҂ł��Ȃ��Ɣ��f����Ă�����̂ƍl������B���̂��߂ɁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE��

��Ƃ́A��\�����u�R��̐L�т�����m�ہv�Ƃ̒ʏ�̋Z�p�ł͒ʏ�ł͖w��ǖڂɂ��Ȃ��悤�ȁA�ɂ߂ĞB

���ȕ��w�I�\�����g���Ă���̂ł���B�܂�A����́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ���\����

��2015�N�x�d�ʎԔR������̔R����オ���Ȃ����Ƃ�̍ق悭�B�����߂ɍl����ꂽ�g��̋L�q�ł͂Ȃ�����

���������B�Ȃ��Ȃ�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ���\���ɔR�����ɂ��Đ��m�ȏ��

���L�ڂ���ӎv���������Ȃ�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������u�����v�́u�R��̐L�т�����m�ہv�ƔR��̐L�т���

�̊����i�����j����̓I�ɋL�ڂ���Ηǂ����ł���B�������A���Ȃɒ�o���ꂽ�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w

�ҁE���Ƃ́A��\���ł́u�����v�̋L�q���Ȃ��A�u�R��̐L�т�����m�ہv�������L�ڂ��Ă���̂��B����́A��

�\��������Ă���W�ߋZ�p�ł͎��ۂɂ͔R��̉��P�����҂ł��Ȃ����ƌ��݉����邱�Ƃ�h�����߁A��

��������背�x���̔R�����������ł��邩�̂悤�Ȉ�ۂ�ǎҁi�������j�ɗ^���悤�Ƃ��邽�߂̒m�b���i��������

�̏��H�ł͂Ȃ����ƕM�҂ɂ͎v����̂ł���B

�u�ꕔ�Ԏ�ɂ̓^�[�{�R���p�E���h�v���Z�p�ɂ��R�����̖ڕW����\���ɋL�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ��画�f����

�ƁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�����̋Z�p�������Ă��A2015�N�x�d�ʎԔR������̔R

����オ�]����҂ł��Ȃ��Ɣ��f����Ă�����̂ƍl������B���̂��߂ɁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE��

��Ƃ́A��\�����u�R��̐L�т�����m�ہv�Ƃ̒ʏ�̋Z�p�ł͒ʏ�ł͖w��ǖڂɂ��Ȃ��悤�ȁA�ɂ߂ĞB

���ȕ��w�I�\�����g���Ă���̂ł���B�܂�A����́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ���\����

��2015�N�x�d�ʎԔR������̔R����オ���Ȃ����Ƃ�̍ق悭�B�����߂ɍl����ꂽ�g��̋L�q�ł͂Ȃ�����

���������B�Ȃ��Ȃ�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ���\���ɔR�����ɂ��Đ��m�ȏ��

���L�ڂ���ӎv���������Ȃ�A�u2015�N�x�d�ʎԔR������u�����v�́u�R��̐L�т�����m�ہv�ƔR��̐L�т���

�̊����i�����j����̓I�ɋL�ڂ���Ηǂ����ł���B�������A���Ȃɒ�o���ꂽ�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w

�ҁE���Ƃ́A��\���ł́u�����v�̋L�q���Ȃ��A�u�R��̐L�т�����m�ہv�������L�ڂ��Ă���̂��B����́A��

�\��������Ă���W�ߋZ�p�ł͎��ۂɂ͔R��̉��P�����҂ł��Ȃ����ƌ��݉����邱�Ƃ�h�����߁A��

��������背�x���̔R�����������ł��邩�̂悤�Ȉ�ۂ�ǎҁi�������j�ɗ^���悤�Ƃ��邽�߂̒m�b���i��������

�̏��H�ł͂Ȃ����ƕM�҂ɂ͎v����̂ł���B

�@���āA�������R�c����Ȃɑ�\�����o����O�ɁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���e�g���b�N���[�J�ɑ�

�^�g���b�N��NOx�팸�̋Z�p�̃q�A�����O��K���s���Ă��锤�ł��邪�A���̍ہA�e�g���b�N���[�J�ɂ�����CO2�팸��

�֘A���ĔR�����̋Z�p�ɂ��Ẵq�A�����O���������{����Ă�����̂Ɛ��������B���̂��Ƃ��画�f����ƁA�e�g

���b�N���[�J����^�g���b�N�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR������̏\���ɔR�����ɗL���ȋZ�p�������ɊJ���ł�

�Ă��Ȃ����̂Ɛ��肳���B���̂��߂Ɏ~�ނɎ~�܂ꂸ�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A��\����

�ł͔R�����Ɋւ��āu�R��̐L�т�����m�ہv�����̒P�Ȃ郊�b�v�T�[�r�X���L�ڂ��A�Z�p�炵����ʋL�q�ɂ�

����Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B

�^�g���b�N��NOx�팸�̋Z�p�̃q�A�����O��K���s���Ă��锤�ł��邪�A���̍ہA�e�g���b�N���[�J�ɂ�����CO2�팸��

�֘A���ĔR�����̋Z�p�ɂ��Ẵq�A�����O���������{����Ă�����̂Ɛ��������B���̂��Ƃ��画�f����ƁA�e�g

���b�N���[�J����^�g���b�N�ɂ�����2015�N�x�d�ʎԔR������̏\���ɔR�����ɗL���ȋZ�p�������ɊJ���ł�

�Ă��Ȃ����̂Ɛ��肳���B���̂��߂Ɏ~�ނɎ~�܂ꂸ�A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A��\����

�ł͔R�����Ɋւ��āu�R��̐L�т�����m�ہv�����̒P�Ȃ郊�b�v�T�[�r�X���L�ڂ��A�Z�p�炵����ʋL�q�ɂ�

����Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B

�@�ȏ�̌��ʁA�������R�c�����\��������ƁA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A�ŋ߂̎���

�ԋZ�p�����{�@�B�w��̍u����Řb����u2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR�̗p�j�v�A�u�R�����ˈ�

�͂̌����PCI�R�āv�A�u�ꕔ�Ԏ�ɂ̓^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p��g���������Ƃɂ���āA2016�N���{���m�n���r�o�l

�� 0.40 g/kWh�iWHTC���[�h�j��NO���팸�͒B���\�Ɣ��f����Ă���悤�ł���B�������A�R�����Ɋւ��Ắu�R��

�̐L�т�����m�ہv�ƞB���ȋL�q�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A��\����

���ꂽ�Z�p�������Ă��A2015�N�x�d�ʎԔR������̏\���ȔR����P������Ƃ̌�����������Ă����

�̂Ɛ���������B

�ԋZ�p�����{�@�B�w��̍u����Řb����u2�i�ߋ��v�A�uEGR���̌���i�ꕔ�ɂ�LP-EGR�̗p�j�v�A�u�R�����ˈ�

�͂̌����PCI�R�āv�A�u�ꕔ�Ԏ�ɂ̓^�[�{�R���p�E���h�v�̋Z�p��g���������Ƃɂ���āA2016�N���{���m�n���r�o�l

�� 0.40 g/kWh�iWHTC���[�h�j��NO���팸�͒B���\�Ɣ��f����Ă���悤�ł���B�������A�R�����Ɋւ��Ắu�R��

�̐L�т�����m�ہv�ƞB���ȋL�q�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ́A��\����

���ꂽ�Z�p�������Ă��A2015�N�x�d�ʎԔR������̏\���ȔR����P������Ƃ̌�����������Ă����

�̂Ɛ���������B

�@�ȏ�̂悤�ɁA��\�����\�̎�����NO���K�������i2016�N���{�j�ɑ�^�g���b�N��K�������邽�߂ɂ͕K�v���Z�p��

�P�Ƃł��R����P��NO���팸�̗����ɏ\���Ȍ��ʂ��ł���Z�p�ł���ꍇ��A�Ⴕ���͔R����P��NO���팸�̉�

�ꂩ����ɏ\���ɗL���ȋZ�p�ł���ꍇ�ɂ́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���Z�p���P�`�Q��ނ̋Z�p�̒lj��ŗ�

�����ł���B�������A��\���ł̓|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̋Z�p�ɐV���ɒlj����K�v�ȋZ�p�Ƃ��āA����

���Z�p������Ă������Ƃ��画�f������A��L���\�V�ɋL�ڂ���Ă����lj��Z�p�́A����̋Z�p���P�Ƃ̗̍p��

�͋͂����R����P��NO���팸�̋@�\�����L���Ă��Ȃ��ȋZ�p�ł��邱�Ƃ������Ɛ��肳���B

�P�Ƃł��R����P��NO���팸�̗����ɏ\���Ȍ��ʂ��ł���Z�p�ł���ꍇ��A�Ⴕ���͔R����P��NO���팸�̉�

�ꂩ����ɏ\���ɗL���ȋZ�p�ł���ꍇ�ɂ́A�|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���Z�p���P�`�Q��ނ̋Z�p�̒lj��ŗ�

�����ł���B�������A��\���ł̓|�X�g�V�����r�o�K�X�K���K���̋Z�p�ɐV���ɒlj����K�v�ȋZ�p�Ƃ��āA����

���Z�p������Ă������Ƃ��画�f������A��L���\�V�ɋL�ڂ���Ă����lj��Z�p�́A����̋Z�p���P�Ƃ̗̍p��

�͋͂����R����P��NO���팸�̋@�\�����L���Ă��Ȃ��ȋZ�p�ł��邱�Ƃ������Ɛ��肳���B

�@���̂��Ƃ́A���̑��\���̌��č쐬��S�����Ɛ����������ȁE�������R�c��̎����Ԕr�o�K�X���ψ�

��̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɏ\���Ȍ��ʂ��グ��Z�p�𖢂��Ɍ����o���Ă��Ȃ��؋�

�ƌ��ĊԈႢ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B����ɂ��Ă��A���ɑސE�����|���R�c�̌��Z�p���̕M�҂ł����A�ŏ��ɒ�����

���R�c�����\��q�������ہA�u��^�g���b�N�ɂ����鎟��NO���K���ւ̓K���Z�p�ƔR�����̋Z�p�v�Ƃ��āA��

�ߘb��̐V�����Z�p������������Ă������ƂɁA���R�Ƃ��Ă��܂����̂ł���B���ɁA�����������R�c�����\

�������ꂽ�\�T�̋Z�p��g�������Z�p�����ł́A��^�g���b�N�̏d�ʎԃ��[�h�R����\���Ɍ��コ���邱��

���ɂ߂č���ł��邱�Ƃ́A�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ��\���ɏ��m����Ă���̂ł͂Ȃ����낤

���B���������āA�����Ԕr�o�K�X���ψ���̊w�ҁE���Ƃ�������NO���K�������i2016�N���{�j�ɂ����āA��\��

�ɗ����Z�p���̗p���Ă��R����オ�u����グ�v�̏�Ԃł��邱�Ƃ��A��\���̋L�q�̒��������ɓf�I

����Ă���悤�Ɏv����̂ł���B

��̊w�ҁE���Ƃ́A��^�g���b�N��NO���팸�ƔR�����ɏ\���Ȍ��ʂ��グ��Z�p�𖢂��Ɍ����o���Ă��Ȃ��؋�