(天然ガス由来のDMEは、Well-to-Wheelのエネルギー効率が軽油よりも30%も劣る欠陥燃料である。)

最終更新日:2015年1月13 日

|

1.各種の燃料におけるWell-to-Tankの「エネルギー効率」と「CO2排出量」

1-1 各種燃料についてのWell-to-Tankのエネルギー効率の比較

近年の中国やインドでは、著しい経済発展に伴って石油消費の増加が著しい。今後、世界情勢の緊迫から,世界の

石油市場での需給が逼迫し,軽油不足によって我が国の大型トラックが円滑に運行できなくなる恐れも否定することは

できない。最悪の事態に備えるのが危機管理であるとすれば,トラック輸送の危機管理に万全を期すため,早期に大

型トラックにおいて脱石油の燃料の早急な導入が望まれるところだ。

石油市場での需給が逼迫し,軽油不足によって我が国の大型トラックが円滑に運行できなくなる恐れも否定することは

できない。最悪の事態に備えるのが危機管理であるとすれば,トラック輸送の危機管理に万全を期すため,早期に大

型トラックにおいて脱石油の燃料の早急な導入が望まれるところだ。

このような状況を踏まえ,燃料の低公害性をも考慮し,脱石油の有力な燃料候補としては天然ガスから合成されるジ

メチルエーテル(DME)または液体燃料(GTL:gas to liquids)を推奨する人も多い。これらDMEとGTLはディーゼル燃

焼に適していることもあって,ディーゼルトラックに用いる研究が盛んに行われているところである。 勿論、DMEとGTL

は、石炭やバイオマスからも合成が可能である。しかし、原材料も確保やWell-to-TankのCO2排出の見地から、現時

点でのDMEとGTLの製造は、天然ガスから合成することが最も望ましい方法であるとの多くの学者・専門家は考えて

いるようだ。したがって、本ページで論じる以下の内容は、天然ガスから合成するDMEとGTLについて、議論・評価を

行うことにする。

メチルエーテル(DME)または液体燃料(GTL:gas to liquids)を推奨する人も多い。これらDMEとGTLはディーゼル燃

焼に適していることもあって,ディーゼルトラックに用いる研究が盛んに行われているところである。 勿論、DMEとGTL

は、石炭やバイオマスからも合成が可能である。しかし、原材料も確保やWell-to-TankのCO2排出の見地から、現時

点でのDMEとGTLの製造は、天然ガスから合成することが最も望ましい方法であるとの多くの学者・専門家は考えて

いるようだ。したがって、本ページで論じる以下の内容は、天然ガスから合成するDMEとGTLについて、議論・評価を

行うことにする。

現在、CNGの原料である液化天然ガス(LNG)やDMEおよびGTLは,天然ガスの産出地で製造されている。そし

て、ディーゼルに比べ15%のCO2削減が可能なDDFエンジンや、天然ガスから合成のDMEとGTLは、ディーゼルトラ

ックの燃料に不適に詳述しているように、それらの製造時に際に採掘した天然ガス自体をエネルギー源として使用した

場合の各燃料の採掘から製品化までのそれぞれのエネルギー効率(Well-to-Tankのエネルギー効率)は,LNGでは0.

870~0.930(平均0.900),DMEでは0.680~0.730(平均0.704),GTLでは0.490~0.680(平均0.593)である。一方,原油

から軽油を精製する際のエネルギー効率は,0.850~0.960(平均0.924)である。(出典:JHFC総合効率検討特別委員

会,平成15年度「JHFC総合効率検討結果」中間報告書,財団法人 日本自動車研究所,平成16年3月) 図1は、こ

れらのエネルギー効率を示したものである。

て、ディーゼルに比べ15%のCO2削減が可能なDDFエンジンや、天然ガスから合成のDMEとGTLは、ディーゼルトラ

ックの燃料に不適に詳述しているように、それらの製造時に際に採掘した天然ガス自体をエネルギー源として使用した

場合の各燃料の採掘から製品化までのそれぞれのエネルギー効率(Well-to-Tankのエネルギー効率)は,LNGでは0.

870~0.930(平均0.900),DMEでは0.680~0.730(平均0.704),GTLでは0.490~0.680(平均0.593)である。一方,原油

から軽油を精製する際のエネルギー効率は,0.850~0.960(平均0.924)である。(出典:JHFC総合効率検討特別委員

会,平成15年度「JHFC総合効率検討結果」中間報告書,財団法人 日本自動車研究所,平成16年3月) 図1は、こ

れらのエネルギー効率を示したものである。

図1から明らかなように、LNGと軽油のWell-to-Tankのエネルギー効率は、何れも 0.9 前後で大略、同じレベルであ

る。しかし、DMEのWell-to-Tankのエネルギー効率は、LNGと軽油よりも大幅に低い 0.7 程度であり、軽油やLNGより

も30%程度もエネルギー効率が劣っている。そして、GTLのWell-to-Tankのエネルギー効率は、DMEよりも更に低い

0.5 程度であり、LNGよりも50%程度もエネルギー効率が劣っている。このことから、DMEとGTLのWell-to-Tankのエ

ネルギー効率は、LNGや軽油のWell-to-Tankのエネルギー効率より極めて低いことが理解できる。このことは、現在

の製造技術では、天然ガスからDMEとGTLを生産するためには、大量の天然ガスを投入する必要があるためだ。

る。しかし、DMEのWell-to-Tankのエネルギー効率は、LNGと軽油よりも大幅に低い 0.7 程度であり、軽油やLNGより

も30%程度もエネルギー効率が劣っている。そして、GTLのWell-to-Tankのエネルギー効率は、DMEよりも更に低い

0.5 程度であり、LNGよりも50%程度もエネルギー効率が劣っている。このことから、DMEとGTLのWell-to-Tankのエ

ネルギー効率は、LNGや軽油のWell-to-Tankのエネルギー効率より極めて低いことが理解できる。このことは、現在

の製造技術では、天然ガスからDMEとGTLを生産するためには、大量の天然ガスを投入する必要があるためだ。

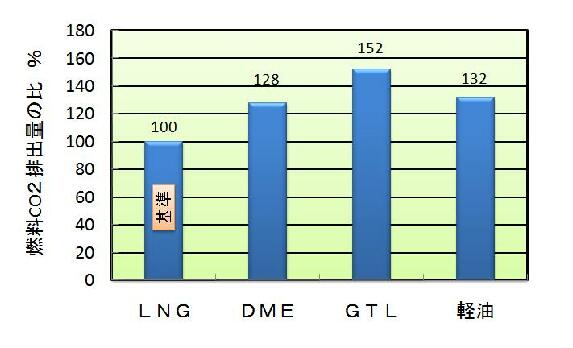

1-2 各種燃料についてのWell-to-Tankの燃料CO2の排出量の比較

これら各燃料のWell-to-Wheelのエネルギー効率のデータと原材料の単位発熱量当たりのCO2排出量の基礎データ

を用いることにより、Well-to-TankのLNG、DME、GTLおよび軽油の単位発熱量(=エネルギー)当たりのCO2排出

量の計算が可能である。その結果を基に、LNGの単位発熱量当たりのWell-to-TankのCO2排出量を基準にしてDM

E,GTLおよび軽油の単位発熱量当たりのCO2排出量の増減の比率を示したのが図2である。

を用いることにより、Well-to-TankのLNG、DME、GTLおよび軽油の単位発熱量(=エネルギー)当たりのCO2排出

量の計算が可能である。その結果を基に、LNGの単位発熱量当たりのWell-to-TankのCO2排出量を基準にしてDM

E,GTLおよび軽油の単位発熱量当たりのCO2排出量の増減の比率を示したのが図2である。

図2から明らかなように、天然ガスを原料とするLNG、DMEおよびGTLの三者を比較した場合、LNG、DMEおよびGTL

のWell-to-Tankの単位発熱量当たりのCO2の排出量の比は、DMEの場合にはLNGより約1.3倍、GTLの場合にはLNG

より約1.5倍程度である。そして、DMEとGTLのそれぞれを製造する設備投資を無視したとしても、DMEとGTLの原材料

の天然ガスの増加分だけで、DMEの燃料価格はLNGより約1.3倍程度、GTLの燃料価格はLNGより約1.5倍程度の高

価となるものと推察される。このように、DMEはLNGに比べてWell-to-TankのCO2排出と燃料価格が約1.3倍程度とな

り、GTLはLNGに比べてWell-to-TankのCO2と燃料価格が約1.5倍程度となる。そのため、仮にLNGを燃料に用いる

エンジンがディーゼルと同等の熱効率で運転できる技術が世の中に存在していれば、DMEおよびGTLはディーゼルエ

ンジンの燃料としては失格であることは明らかだ。

のWell-to-Tankの単位発熱量当たりのCO2の排出量の比は、DMEの場合にはLNGより約1.3倍、GTLの場合にはLNG

より約1.5倍程度である。そして、DMEとGTLのそれぞれを製造する設備投資を無視したとしても、DMEとGTLの原材料

の天然ガスの増加分だけで、DMEの燃料価格はLNGより約1.3倍程度、GTLの燃料価格はLNGより約1.5倍程度の高

価となるものと推察される。このように、DMEはLNGに比べてWell-to-TankのCO2排出と燃料価格が約1.3倍程度とな

り、GTLはLNGに比べてWell-to-TankのCO2と燃料価格が約1.5倍程度となる。そのため、仮にLNGを燃料に用いる

エンジンがディーゼルと同等の熱効率で運転できる技術が世の中に存在していれば、DMEおよびGTLはディーゼルエ

ンジンの燃料としては失格であることは明らかだ。

また、「輸送用燃料のWell-to-Wheel評価」【日本における輸送用燃料製造(Well-to-Wheel)を中心とした温室効果ガス

排出量に関する研究報告書】 平成16年11月 トヨタ自動車㈱ みずほ情報総研㈱に記載されているDMEやGTLの

Well-to-Tankのエネルギー効率が天然ガスや超低硫黄軽油(硫黄の含有率=0.0001wt%以下)に比較して大幅に低

い。そのため、省エネルギー資源が求められている現在においては、DMEやGTLは、大型トラックの燃料としては明ら

かに欠陥と考えられる。(表1参照方)

排出量に関する研究報告書】 平成16年11月 トヨタ自動車㈱ みずほ情報総研㈱に記載されているDMEやGTLの

Well-to-Tankのエネルギー効率が天然ガスや超低硫黄軽油(硫黄の含有率=0.0001wt%以下)に比較して大幅に低

い。そのため、省エネルギー資源が求められている現在においては、DMEやGTLは、大型トラックの燃料としては明ら

かに欠陥と考えられる。(表1参照方)

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

注1:出典は、「輸送用燃料のWell-to-Wheel評価」【日本における輸送用燃料製造(Well-to-Wheel)を中心とした温室効果ガス排出量に関する

研究報告書】 平成16年11月 トヨタ自動車㈱ みずほ情報総研㈱

研究報告書】 平成16年11月 トヨタ自動車㈱ みずほ情報総研㈱

注2:出典は、天然ガス専焼のCNG大型トラックは、重量車燃費基準に不適合の欠陥トラックのページ

以上の図1に示したJHFC総合効率検討特別委員会,平成15年度「JHFC総合効率検討結果」中間報告書,財団法

人 日本自動車研究所,平成16年3月)のデータや、表1に示した「輸送用燃料のWell-to-Wheel評価」【日本における

輸送用燃料製造(Well-to-Wheel)を中心とした温室効果ガス排出量に関する研究報告書】 平成16年11月 トヨタ自動

車㈱ みずほ情報総研㈱のデータを見ると、大型トラックの燃料にDMEを用いた場合は、大型トラックに軽油を用いる

場合に比べ、エネルギー資源を30%以上も浪費することが信頼のある組織・団体の平成16年(=2003年)の報告書に

公表されている。したがって、常識にある学者・専門家は、平成16年の時点において既に省資源・省エネルギーを求め

られている現在社会において大型ディーゼルトラックの燃料としてDMEやGTLが失格であることを理解している筈であ

る。

人 日本自動車研究所,平成16年3月)のデータや、表1に示した「輸送用燃料のWell-to-Wheel評価」【日本における

輸送用燃料製造(Well-to-Wheel)を中心とした温室効果ガス排出量に関する研究報告書】 平成16年11月 トヨタ自動

車㈱ みずほ情報総研㈱のデータを見ると、大型トラックの燃料にDMEを用いた場合は、大型トラックに軽油を用いる

場合に比べ、エネルギー資源を30%以上も浪費することが信頼のある組織・団体の平成16年(=2003年)の報告書に

公表されている。したがって、常識にある学者・専門家は、平成16年の時点において既に省資源・省エネルギーを求め

られている現在社会において大型ディーゼルトラックの燃料としてDMEやGTLが失格であることを理解している筈であ

る。

一方、表1に示したように、大型トラックのエンジンにDDFエンジン(軽油着火型天然ガスエンジン)を採用した場合に

は、軽油を燃料に用いた場合の大型トラックと同等のWell-to-Wheelのエネルギー効率で大型トラックを運行できること

は、筆者の論文【自動車技術会学術講演会前刷集No.71-00(2000年5月) 「323 中型トラック用ECOS-DDF 天然ガス

エンジンの開発 」(20005001) (主著者:石田)】において平成13年(2000年)に発表している。したがって、平成16年

(=2003年)の時点において、大型トラックの脱石油の手段としては、DMEやGTLが失格であることが明確化している上

に、既にこの時点では、軽油ディーゼルのトラックを「脱石油化」および「低炭素化(=CO2の削減)を実現できるDDFエ

ンジン(=DDFトラック)の技術が存在しているのである。

は、軽油を燃料に用いた場合の大型トラックと同等のWell-to-Wheelのエネルギー効率で大型トラックを運行できること

は、筆者の論文【自動車技術会学術講演会前刷集No.71-00(2000年5月) 「323 中型トラック用ECOS-DDF 天然ガス

エンジンの開発 」(20005001) (主著者:石田)】において平成13年(2000年)に発表している。したがって、平成16年

(=2003年)の時点において、大型トラックの脱石油の手段としては、DMEやGTLが失格であることが明確化している上

に、既にこの時点では、軽油ディーゼルのトラックを「脱石油化」および「低炭素化(=CO2の削減)を実現できるDDFエ

ンジン(=DDFトラック)の技術が存在しているのである。

2.ディーゼルと同等の熱効率のLNG(=CNG)を主燃料とするDDFエンジン

このホームページのディーゼルに比べ15%のCO2削減が可能なDDFエンジンページに詳述しているように、パイロ

ット噴射した軽油の着火火炎によって主燃料の天然ガスを点火し、軽油ディーゼルと同等の軽油換算の燃費(=熱効

率)で運転できるDDFエンジン(=ディーゼル デュアル フュエル エンジン=軽油着火型天然ガスエンジン)の技術

が既に欧米では実用化されている。このように、主燃料にLNG(=CNG)を使用するDDFエンジンは、軽油ディーゼル

と同等の軽油換算の燃費(=熱効率)で運転できるのである。そのため、LNGに比較した場合、Well-to-TankのCO2

排出が1.3倍程度であり、エネルギー効率燃料価格が約となDMEは、軽油ディーゼルと同等のTank-to-Wheelの熱効

率で運転できるとしても、ディーゼルエンジンの燃料としては明らかに失格である。したがって、大型トラックに脱石油の

燃料を用いようとする場合には、大型トラックにDDFエンジンを採用して、主燃料にLNGを用いて大型トラックを運行す

べきである。

ット噴射した軽油の着火火炎によって主燃料の天然ガスを点火し、軽油ディーゼルと同等の軽油換算の燃費(=熱効

率)で運転できるDDFエンジン(=ディーゼル デュアル フュエル エンジン=軽油着火型天然ガスエンジン)の技術

が既に欧米では実用化されている。このように、主燃料にLNG(=CNG)を使用するDDFエンジンは、軽油ディーゼル

と同等の軽油換算の燃費(=熱効率)で運転できるのである。そのため、LNGに比較した場合、Well-to-TankのCO2

排出が1.3倍程度であり、エネルギー効率燃料価格が約となDMEは、軽油ディーゼルと同等のTank-to-Wheelの熱効

率で運転できるとしても、ディーゼルエンジンの燃料としては明らかに失格である。したがって、大型トラックに脱石油の

燃料を用いようとする場合には、大型トラックにDDFエンジンを採用して、主燃料にLNGを用いて大型トラックを運行す

べきである。

しかし、大型トラックの脱石油のために、仮にLNGよりも30%程度もWell-to-Tankのエネルギー効率が劣っているD

MEを用いて大型トラックを運行した場合には、貴重なエネルギー資源の浪費となり、反社会的行為と言えるのではな

いだろうか。したがって、将来的にDMEをディーゼルエンジンの燃料に使用し、DMEによって大型トラックを運行でき

る可能性は、皆無であることは容易に推察できることである。それにもかかわらず、多くの学者・専門家は、DMEがデ

ィーゼルエンジンの将来燃料に最適と主張し、DMEを燃料とする大型トラック(=DME自動車)を推奨する論文を盛ん

に発表しているようだ。

MEを用いて大型トラックを運行した場合には、貴重なエネルギー資源の浪費となり、反社会的行為と言えるのではな

いだろうか。したがって、将来的にDMEをディーゼルエンジンの燃料に使用し、DMEによって大型トラックを運行でき

る可能性は、皆無であることは容易に推察できることである。それにもかかわらず、多くの学者・専門家は、DMEがデ

ィーゼルエンジンの将来燃料に最適と主張し、DMEを燃料とする大型トラック(=DME自動車)を推奨する論文を盛ん

に発表しているようだ。

3.エネルギー資源を多量に浪費するDMEトラックを推奨する異常な内容の論文

これまで、正確な技術情報が収集できる「技術情報誌」として、多くの技術者が高い信頼を寄せている「日本機械学

会誌」や「自動車技術」誌にも、最近では支離滅裂な論理展開によってDMEトラック(=自動車)を強引に推奨する論

文が掲載されているようだ。そこで、それらの論文の記載内容について、筆者が疑問に思う点を以下の通りにまとめた

ので、御覧いただきたい。勿論、筆者の見解の誤りについては、ご指摘をいただければ、幸いである。

会誌」や「自動車技術」誌にも、最近では支離滅裂な論理展開によってDMEトラック(=自動車)を強引に推奨する論

文が掲載されているようだ。そこで、それらの論文の記載内容について、筆者が疑問に思う点を以下の通りにまとめた

ので、御覧いただきたい。勿論、筆者の見解の誤りについては、ご指摘をいただければ、幸いである。

3-1 日本機械学会誌2010年5月号(Vol.113、N0.1098)に掲載された「DMEトラックの最新開発状況」の論文

表2に示したように、日本機械学会誌2010年5月号(Vol.113、N0.1098)に掲載された「DMEトラックの最新開発状況」

の論文において、㈱いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏の両氏は、Tank-to-Wheelの試験データを根拠とし

ながら、その試験データがTank-to-Wheelの試験データである事を明示しないで「DMEエンジンの熱効率が軽油と同

等」および「DMEエンジンのCO2排出率が軽油ディーゼルエンジンよりも1割程度良好」との結論を導き出し、最後の

「5.おわりに」の項にて「DMEはディーゼルエンジンの高効率性を持つ燃料であり、将来の有望な燃料」と総括し、DME

が自動車用の将来燃料として有望であることを主張されているのである。本論文については、Tank-to-WheelとWell-to

-Wheelとの前提条件の相違の意味を十分に理解していない多くの読者は、Tank-to-Wheelの試験データを根拠にして

導き出された「DMEはディーゼルエンジンの高効率性を持つ燃料であり、将来の有望な燃料」との島崎直基氏と西村輝

一氏の両氏の誤った主張を単純に信じ込んでしまうことは間違いないと予想される。この場合は、Tank-to-WheelとWell

-to-Wheelの前提条件の相違の意味を理解していない読者に対し、日本機械学会がDMEについての誤った情報を提

供していることになる。残念ながら、今のところ、日本機械学会は、この論文の訂正・修正を行う意向は、全く無いよう

だ。

の論文において、㈱いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏の両氏は、Tank-to-Wheelの試験データを根拠とし

ながら、その試験データがTank-to-Wheelの試験データである事を明示しないで「DMEエンジンの熱効率が軽油と同

等」および「DMEエンジンのCO2排出率が軽油ディーゼルエンジンよりも1割程度良好」との結論を導き出し、最後の

「5.おわりに」の項にて「DMEはディーゼルエンジンの高効率性を持つ燃料であり、将来の有望な燃料」と総括し、DME

が自動車用の将来燃料として有望であることを主張されているのである。本論文については、Tank-to-WheelとWell-to

-Wheelとの前提条件の相違の意味を十分に理解していない多くの読者は、Tank-to-Wheelの試験データを根拠にして

導き出された「DMEはディーゼルエンジンの高効率性を持つ燃料であり、将来の有望な燃料」との島崎直基氏と西村輝

一氏の両氏の誤った主張を単純に信じ込んでしまうことは間違いないと予想される。この場合は、Tank-to-WheelとWell

-to-Wheelの前提条件の相違の意味を理解していない読者に対し、日本機械学会がDMEについての誤った情報を提

供していることになる。残念ながら、今のところ、日本機械学会は、この論文の訂正・修正を行う意向は、全く無いよう

だ。

| |

|

誌 名

|

|

編集

|

|

論文の題名

|

|

著者

|

|

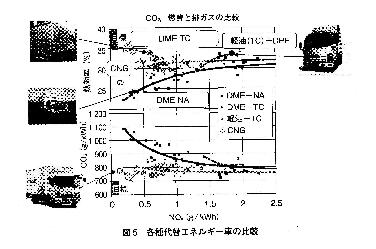

● 当該論文の図5について

|

● 左記の論文中の図5についての疑問点

(1) 図5には、極めて重要な「Tank-to-Wheelの試験データ

筆者が日本機械学会に問い合わせた結果、その回答書に

である」との説明が欠落している。 「拙著では主にTank to Wheel で論じております.」と記載され ていたことから、図5がTank-to-Wheelの試験データであること が判明した。なお、図4としては「図4 Well-to-Wheels解析 結果(EUCAR)」が掲載されている。このWell-to-WheelとTank- to-Wheelの図が混在しているにもかかわらず、本論文の 図5がTank-to-Wheelの試験データであることを読者が自ら 正確に予想して読み進めることは、読者がDMEに関する十分な 専門知識を持っていない場合には不可能に近いのではない だろうか。 そもそも、各種の自動車用燃料のエネルギー効率(熱効 ためには、下記の①、②または③の3種類の中の何れの条件 であるかを明記をしたエネルギー効率(熱効率)のデータが用い られるべきであると考えられる。 ① Well-to-Tank ([一次エネルギーの採掘]と[燃料タンクへの充填]との間の エネルギー効率) ② Tank-to-Wheel ([燃料タンク]と[自動車の車輪での出力]との間のエネルギー 効率) ③ Well-to-Wheel ([一次エネルギーの採掘]と[自動車の車輪での出力]との間 のエネルギー効率) 本論文のような各種の自動車用燃料のCO2排出量の優劣を 比較する場合には、上記の①、②または③の3種類の中の何れ の条件であるかを明記をしたエネルギー効率やCO2排出量の データを用いることは、現在の機械工学では当然のことである。 このことは、著者や編集をされている企画小委員会の専門家は 十分に承知されている筈である。しかし、本論文の根幹を成す 最も重要な図5がTank-to-Wheelの試験データであることの説明 や注記が全く無い。そして、図5がTank-to-Wheelの試験データ であること確認する唯一の方法が、機械学会に問い合わせること である。このような論文は欠陥と考えるが、如何なものであろう か。この筆者の指摘に対し、日本機械学会は回答を拒否されて いるのである。 (2) DME、軽油およびCNG(LNG)燃料の優劣は、Well- to-Wheelのライフサイクルアセスメント(LCA)の評価に よって論じる必要があることは、近年の学術論文としては 常識である。しかし、本論文は、DME、軽油およびCNG (LNG)燃料の優劣の議論の根拠として不適切なTank- to-Wheelのエネルギー効率(熱効率)とCO2排出量を 比較した図5を基礎としてDMEの優劣を論じているため、 学術的な論文としては失格であり、単なる恣意的な宣伝用 の文章である。技術的な論拠が曖昧な宣伝文章を機械 学会誌に掲載することについては、機械工学の情報誌とし ては失格と考えられる。 近年の経済活動では、全ての分野において原料の採掘から 製品化、輸送、販売、使用の各環境負荷を明らかにしてライフ サイクルアセスメント(LCA:環境影響評価)の評価を行い、環境 負荷の少ない商品・製品の開発が重要課題として認識される ようになってきた。当然、自動車用燃料の評価についても、 Well-to-Wheelのライフサイクルアセスメントの評価によって、 燃料の優劣が決定されるのが当然の時代になったのである。 このことは、本論文の著者やその編集をされている企画小委員 会の専門家は、十分に承知されている筈である。したがって、 軽油とDMEのような種類の異なる燃料の優劣を議論する場合 には、当然、Well-to-Wheelのエネルギー効率を用いたライフ サイクルアセスメントの評価によって燃料の優劣を議論すべき ことは、専門家であれば誰もが認めるところである。 したがって、Well-to-Wheelのライフサイクルアセスメント(LCA) の評価によってDME、軽油およびCNG(LNG)燃料の優劣を論じる 根拠の試験データとして、これら燃料のTank-to-Wheelの エネルギー効率(熱効率)とCO2排出量を比較した図5を用いる ことは、明らかに誤りと考えられる。このように、DME、軽油 およびCNG(LNG)燃料の優劣を議論する場合に不適切な試験 データであるTank-to-Wheelのエネルギー効率(熱効率)とCO2 排出量を比較した図5を根拠とした本論文は、機械学会誌に掲載 する価値が無く、筆者には単なるDMEの宣伝用の文章にしか 見えないのである。 |

● 当該論文の「3.DME自動車の開発状況」の「3.1日本国内

の動向」にについて

上記の赤線の部分に注目すると判るように、本論文では図5の 試験データを根拠として導き出された以下の結論が主張されて いるものと理解される。 (1) 図5のTank-to-Wheelの試験データを根拠にしている ため、赤線の部分は、「DMEエンジンはTank-to-Wheel の熱効率が軽油と同等」の意味と理解される。 (2) 図5のTank-to-Wheelの試験データを根拠にしている ため、赤線の部分は、「DMEエンジンのTank-to-Wheelの CO2排出率は、軽油ディーゼルエンジンよりも1割程度 良好」の意味と理解される。 |

● 左記のの論文中の記述内容についての疑問点

(1) 「3.DME自動車の開発状況」の「3.1日本国内の動

向」に記述されているTank-to-Wheelの試験データである図 5を根拠にして導き出されている「DMEエンジンはTank-to- Wheelの熱効率が軽油と同等である」との結論は、燃料の優 劣の議論に必須のWell-to-Wheelのライフサイクルアセスメン ト(LCA)での評価が行われていないため、自動車用燃料とし ての優劣を示す証拠とはならないのである。 この「DMEのTank-to-Wheelの熱効率が軽油と同等」の結論

は、燃料の優劣の議論に必須のWell-to-Wheelのライフサイ クルアセスメント(LCA)で評価し直すと、「DMEエンジンのWell -to-Wheelの熱効率は軽油ディーゼルよりも約30%も劣る」 との結論になるので、本論文の記述は、訂正し、変更されるべ きと考えられる。 to-Tank(一次エネルギーの採掘から燃料タンクに充填される まで)のエネルギー効率は、軽油(=0.924)、DME(=0.704) およびLNG(=0.900)である。このように、軽油、DME、LNG (CNG)は、燃料のWell-to-Tankのエネルギー効率が大きく 異なっているのだ。そのため、現在の機械工学の常識では、 DME、軽油およびCNG(LNG)の3種類の燃料の優劣を比較する 場合には、Well-to-Wheelのをライフサイクルアセスメント(LCA) の評価によって議論することが当然のことと考えられている。 したがって、本論文のようにWell-to-Wheelのをライフサイクル アセスメント(LCA)の評価を無視した図5のTank-to-Wheelの 試験データに基づいた燃料の優劣の評価を行っている場合には、 近年の機械工学から見ると何の意味もない落書きと同等の内容 しか記述されていないことになると考えられる。 したがって、自動車燃料としての軽油とDMEの優劣を正しく評価

する場合には、①Tank-to-Wheelの試験データである図5を根拠

にした「DMEエンジンはTank-to-Wheelの熱効率が軽油と同等」

との結論をライフサイクルアセスメント(LCA)の評価に換算して

再評価する必要がある。そこで、Well-to-Tankのエネルギー効率

が軽油=0.924、DME=0.704である数値を用いて換算すると、

本論文に記述されている「DMEエンジンはTank-to-Wheelの

熱効率が軽油と同等」との結論は、ライフサイクルアセスメント

(LCA)で評価し直すと「DMEエンジンはWell-to-Wheelの熱効率

が軽油よりも31.2%も劣る」との結論となると考えられる。

以上のことから、「3.DME自動車の開発状況」の「3.1日本

国内の動向」に記述されているTank-to-Wheelの試験データ

である図5を根拠にして導き出されている「DMEエンジンはTank-

to-Wheelの熱効率が軽油と同等である」との結論は、燃料の

優劣の議論に必須のWell-to-Wheelのライフサイクルアセス

メント(LCA)での評価が行われていないため、自動車用燃料

としての優劣を示す証拠とはならないのである。

燃料の優劣の議論に必須のWell-to-Wheelのをライフサイクル アセスメント(LCA)で評価し直すと、「DMEエンジンのWell-to- Tankの熱効率は軽油ディーゼルよりも約30%も劣る」とのとの 内容の記述に、本論文は訂正すべきと考えられる。 (2) 「3.DME自動車の開発状況」の「3.1日本国内の動 向」に記述されているTank-to-Wheelの試験データである図 5を根拠にして導き出されている「DMEエンジンのTank-to- WheelのCO2排出率は軽油ディーゼルエンジンよりも1割程度 良好である」との結論は、燃料の優劣の議論に必須のWell- to-Wheelのライフサイクルアセスメント(LCA)での評価が行 われていないため、自動車用燃料としての優劣を示す証拠と はならないのである。 この「DMEエンジンのTank-to-WheelのCO2排出率は軽油デ

ィーゼルエンジンよりも1割程度良好」との結論は、燃料の優 劣の議論に必須のWell-to-Wheelのライフサイクルアセスメン ト(LCA)で評価し直すと、「DMEエンジンのWell-to-Tankの CO2排出率は軽油ディーゼルよりも約18%も劣る」との結論 になるので、本論文はそのような結論に訂正すべきであると考 えられる。 前述の通り、現在の機械工学の常識では、DME、軽油および

CNG(LNG)の3種類の燃料の優劣を比較する場合には、Well-

to-Wheelのをライフサイクルアセスメント(LCA)の評価によって

議論することが当然のことと考えられている。したがって、自動車

燃料としての軽油とDMEの優劣を正しく評価する場合には、

②のTank-to-Wheelの試験データである図5を根拠にした「DME

エンジンのTank-to-WheelのCO2排出率は軽油ディーゼル

エンジンよりも1割程度良好」との結論をライフサイクルアセス

メント(LCA)の評価に換算して再評価する必要がある。そこで、

Well-to-Tankのエネルギー効率が軽油=0.924、DME=0.704

である数値を用いて換算すると、、本論文に記述されている「DME

エンジンのTank-to-WheelのCO2排出率は軽油ディーゼル

エンジンよりも1割程度良好」との結論は、ライフサイクルアセス

メント(LCA)で評価し直すと「DMEエンジンのWell-to-Tankの

CO2排出率は軽油ディーゼルよりも約18%も劣る」とのとの結論

になると考えられる。

以上のことから、「3.DME自動車の開発状況」の「3.1日本 国内の動向」に記述されているTank-to-Wheelの試験データ である図5を根拠にして導き出されている「DMEエンジンのCO2 排出率は軽油ディーゼルエンジンよりも1割程度良好である」 との結論は、燃料の優劣の議論に必須のWell-to-Wheelの ライフサイクルアセスメント(LCA)での評価が行われていない ため、自動車用燃料としての優劣を示す証拠とはならない のである。 この「DMEエンジンのTank-to-WheelのCO2排出率は軽油 ディーゼルエンジンよりも1割程度良好」との結論は、燃料の優劣 の議論に必須のWell-to-Wheelのライフサイクルアセスメント (LCA)で評価し直すと、「DMEエンジンのWell-to-TankのCO2 排出率は軽油ディーゼルよりも約18%も劣る」とのとの内容の 記述に、本論文は訂正すべきであると考えられる。 |

● 当該論文の「5.おわりに」について

[DMEエンジンはTank-to-Wheelの熱効率が軽油と同等]との 誤った結論を導き出し、以下に示した本論文のまとめが主張され ているものと理解される。(上記の赤線の部分に注目すると、 解り易い。) |

● 左記のの論文中の「5.おわりに」の項の疑問点

本論文「5.おのわりに」に記述されている「DMEはディーゼル

エンジンの高効率性を持つ燃料であり、将来の有望な燃料」 は、「3.DME自動車の開発状況」の「3.1日本国内の動向」 に記述されているTank-to-Wheelの試験データである図5を 根拠にして導き出されている「DMEエンジンはTank-to- Wheelの熱効率が軽油と同等」と「DMEエンジンのTank-to- WheelのCO2排出率が軽油ディーゼルエンジンよりも1割程度 良好」との結論を根拠に記載されているものと推測されれ。こ のように、本論文ではTank-to-Wheelの試験データの結果を 根拠にして、「DMEはディーゼルエンジンの高効率性を持つ燃 料であり、将来の有望な燃料」と大きく飛躍した主張が最後の 「5.おわりに」の項に記述されているのである。 一方、現在の機械工学では、軽油や天然ガスやDME等の異

種の燃料の優劣を議論する場合には、Well-to-Wheelのライ フサイクルアセスメント(LCA)での評価が必須である。しかし ながら、本論文では、Tank-to-Wheelの試験データの結果を 根拠にしているが、この根拠と関連性の無いWell-to-Wheel のライフサイクルアセスメント(LCA)による評価から導き出され ることが必要な「DMEはディーゼルエンジンの高効率性を持つ 燃料であり、将来の有望な燃料」との結論が記載されているの である。したがって、島崎直基氏と西村輝一氏の両氏は、本論 文の中で何の根拠も示さないで、が両氏の個人的な妄想を結 論として記載されているだけである。このように、Well-to- Wheelの試験データを示さないでTank-to-Wheelの試験デー タを根拠に導かれた「DMEが将来の有望な燃料」とする本論文 の結論は、現在の機械工学上では嘘の部類に属することは明 らかである。この本論文の欠陥について著者に指摘させて頂 いたが、著者の島崎直基氏と西村輝一氏からは回答を拒絶さ れてしまったのである。 本論文の著者であるいすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村

輝一氏は、専門家であることを考慮すると、異種の燃料の優劣 を議論する場合には、Well-to-Wheelのライフサイクルアセス メント(LCA)での評価が必須であることを承知の上で、ライフ サイクルアセスメント(LCA)の評価を無視し、本論文で異種の 燃料である軽油とDMEの優劣をTank-to-Wheelの比較だけ で「DMEはディーゼルエンジンの高効率性を持つ燃料であり、 将来の有望な燃料」との誤った結論を意図的に主張されてい ると考えられる。 このように、本論文に記載の「DMEはディーゼルエンジンの

高効率性を持つ燃料であり、将来の有望な燃料」と主張する誤 った技術情報が掲載された日本機会学会誌を配布された会員 は、多大な迷惑を被ってしまうのである。したがって、日本機会 学会が健全な組織であるならば、本論文のような欠陥論文が 掲載された日本機会学会誌が4万人の会員に配布されている ことについて、日本機会学会が早急にこの論文を「回収」若しく は「訂正」する処置を行うべきではないかと考えられる。この処 置が実施されない場合には、日本機会学会は一般の会員を 「馬鹿・無知」と見なしていることになると思うが、これは筆者だ けの間違った見方であろうか。 因みに、この「5.おわりに」の項の①「DMEはディーゼルエン

ジンのTank-to-Wheelでの高効率性を持つ燃料であり、将来 の有望な燃料」の結論は、軽油とDMEの燃料についての優劣 の議論に必須の「Well-to-Wheelのライフサイクルアセスメン ト(LCA)による正しい評価」に訂正して書き直すと、「DMEは軽 油ディーゼルよりも約30%もWell-to-Wheelの熱効率が劣 り、将来的にエネルギー浪費を招く欠陥燃料」との記述とな る。したがって、本論文は、外見上は一般の論文のような様式 となっているが、記述内容はDMEについての虚偽宣伝を行うた めの詐欺的な感想文と云っても過言ではないと思えるのであ る。 |

以上の表2に示した日本機械学会誌2010年5月号(Vol.113、N0.1098)に掲載された㈱いすゞ中央研究所の島崎直基

氏と西村輝一氏の共著による「DMEトラックの最新開発状況」の論文について、天然ガス由来のDMEに限定した疑問

点について、その要点を以下の表3にまとめた。

氏と西村輝一氏の共著による「DMEトラックの最新開発状況」の論文について、天然ガス由来のDMEに限定した疑問

点について、その要点を以下の表3にまとめた。

| |

|

| この図5は、ank-to-WheelのDME、軽油およびCNGの

各燃料のCO2と熱効率の比較図である。 |

図5にはTank-to-Wheelの試験条件の説明・注記が欠落している

欠陥がある。 |

| 図5を根拠とし、DMEについてTank-to-Wheelの条件に基づい

た以下の結論が記述されている。 「DMEエンジンはの熱効率が軽油と同等」 「DMEエンジンのCO2排出率が軽油ディーゼルエン ジンよりも1割程度良好」 |

図5を根拠に導き出された「DMEエンジンはの熱効率が軽油と同

等」と「DMEエンジンのCO2排出率が軽油ディーゼルエンジンよりも1 割程度良好」の結論について、Tank-to-Wheelの試験条件の説明・ 注記が欠落している欠陥があると考えられる。 因みに、図5を根拠に導き出される結論は以下の通りに訂正する必要 があると考えられる。 「DMEエンジンのWell-to-Wheelの熱効率は軽油ディーゼルよりも 約30%も劣る」との記述に訂正すべきであると考えられる。 「DMEエンジンのWell-to-WheelのCO2排出率は軽油ディーゼルよ りも約18%も劣る」との記述に訂正すべきであると考えられる。 |

| 「5.おわりに」では、Well-to-Wheelの評価結果を記述

することが常識である。「5.おわりに」の項では、図5を 根拠とし、DMEについてTank-to-Wheelの条件に基づ いた「DMEはディーゼルエンジンの高効率性を持つ燃料で あり、将来の有望な燃料」の結論が記述されている。 |

「5.おわりに」では、自動車用燃料としてのDMEについての評価を行う

場合には、近年の機械工学では常識であるWell-to-Wheelのをライフ サイクルアセスメント(LCA)に基づいた評価を記載すべきであると考え られる。しかし、本論文では、Tank-to-Wheelでの評価の結果であること を隠蔽した上で、著者の恣意的な「DMEはディーゼルエンジンの 高効率性を持つ燃料であり、将来の有望な燃料」との誤った主張が 記載されている。 この論文の「5.おわりに」では、正しくは、Well-to-Wheelのをライフ サイクルアセスメント(LCA)に基づいたDMEトラックの評価を記載する 必要がある。その場合には、「5.おわりに」には、「DMEは、軽油 ディーゼルよりも約30%もWell-to-Wheelの熱効率が劣り、 将来的にエネルギー浪費を招く欠陥燃料」との記述に訂正すべき であると考える。したがって、いすゞ中央研究所の島崎直基氏と 西村輝一氏は、この日本機械学会誌2010年5月号の掲載論文「DME トラックの最新開発状況」が技術論文としては失格であることを認識 すべきと考えられる。 |

以上のことから、いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏が日本機械学会誌2010年5月号(Vol.113、N0.1098)

にDMEトラックについて出鱈目極まりない論文を堂々と投稿した行為には、驚かされるばかりである。世の中に誤った

技術情報を拡散しようとするいすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏の意図・本心は、一体、何なのであろうか。

筆者の邪推では、いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏は、技術者としての良心を忘れ去り、単にDMEトラッ

クの研究開発の研究費を稼ぐために、日本機械学会誌に虚偽の論文を投稿したように思うが、真偽の程は如何なも

のであろうか。

にDMEトラックについて出鱈目極まりない論文を堂々と投稿した行為には、驚かされるばかりである。世の中に誤った

技術情報を拡散しようとするいすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏の意図・本心は、一体、何なのであろうか。

筆者の邪推では、いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏は、技術者としての良心を忘れ去り、単にDMEトラッ

クの研究開発の研究費を稼ぐために、日本機械学会誌に虚偽の論文を投稿したように思うが、真偽の程は如何なも

のであろうか。

それとも、「DMEはディーゼルエンジンの高効率性を持つ燃料であり、将来の有望な燃料」とするいすゞ中央研

究所の島崎直基氏と西村輝一氏の主張を誤りと考える筆者は、単なる「間抜け」で「頓珍漢」な人間に過ぎないためで

あろうか。もっとも、島崎直基氏と西村輝一氏は、筆者の推測に基づいた本ホームページの記述が誤りであると反論し

たいのであれば、本ページの末尾に記載してある筆者のメール宛に、早急にその旨のご連絡をいただきたいと思って

いる。何しろ、筆者が定年退職したポンコツの元技術屋であるとは云え、誤った内容をこのホームページに記載するこ

とは、不本意である。そのため、できることならば、このホームページの記載内容の誤りについては、即刻に訂正した

いと思っている。

究所の島崎直基氏と西村輝一氏の主張を誤りと考える筆者は、単なる「間抜け」で「頓珍漢」な人間に過ぎないためで

あろうか。もっとも、島崎直基氏と西村輝一氏は、筆者の推測に基づいた本ホームページの記述が誤りであると反論し

たいのであれば、本ページの末尾に記載してある筆者のメール宛に、早急にその旨のご連絡をいただきたいと思って

いる。何しろ、筆者が定年退職したポンコツの元技術屋であるとは云え、誤った内容をこのホームページに記載するこ

とは、不本意である。そのため、できることならば、このホームページの記載内容の誤りについては、即刻に訂正した

いと思っている。

なお、島崎直基氏と西村輝一氏からこのページの記述に誤りがあるとの反論のメールを送っていただけない限り、島

崎直基氏と西村輝一氏は、日本機械学会誌2010年5月号(Vol.113、N0.1098)にDMEトラックについての論文が虚偽情

報の内容であることを認められたものと理解させて頂いても、間違いがないと考えられる。その場合、島崎直基氏と西

村輝一氏は、このDMEトラック開発の委託研究費の獲得によっていすゞ中央研究所の利益獲得に貢献したとして社内

からの高い評価を得たかも知れないが、その代償として、彼ら自身の技術者・専門家としての社会的評価を著しく毀損

したようにも考えられるが、如何なものであろうあか。

崎直基氏と西村輝一氏は、日本機械学会誌2010年5月号(Vol.113、N0.1098)にDMEトラックについての論文が虚偽情

報の内容であることを認められたものと理解させて頂いても、間違いがないと考えられる。その場合、島崎直基氏と西

村輝一氏は、このDMEトラック開発の委託研究費の獲得によっていすゞ中央研究所の利益獲得に貢献したとして社内

からの高い評価を得たかも知れないが、その代償として、彼ら自身の技術者・専門家としての社会的評価を著しく毀損

したようにも考えられるが、如何なものであろうあか。

3-2 「自動車技術」誌2011年11月号(Vol.65、N0.11)に掲載されたDME燃料に関する論文

現在、国内の貨物輸送には数多くの大型トラックが使用されているが、この大型トラックの燃料を軽油から他の脱石

油の燃料に転換することによって大型トラック分野の低炭素を実現しようとした場合、多量の脱石油の燃料が必要とな

る。仮に、この脱石油の燃料としてDMEを用いようとした場合には、膨大な量のDMEを確保する必要がある。そして、

バイオマス由来のDMEによる自動車の低炭素・脱石油は、不可能だ!のページに詳述したように、バイオマス由来の

DMEを大量に確保する必要性があることから、まかり間違っても、バイオマス由来のDMEを燃料に用いて多くの大型ト

ラックを運行することは不可能である。したがって、現在、DMEの製造設備を増強することによって大型トラック用燃料

のDMEを生産することが実現可能な方法は、天然ガス由来のDMEである。

油の燃料に転換することによって大型トラック分野の低炭素を実現しようとした場合、多量の脱石油の燃料が必要とな

る。仮に、この脱石油の燃料としてDMEを用いようとした場合には、膨大な量のDMEを確保する必要がある。そして、

バイオマス由来のDMEによる自動車の低炭素・脱石油は、不可能だ!のページに詳述したように、バイオマス由来の

DMEを大量に確保する必要性があることから、まかり間違っても、バイオマス由来のDMEを燃料に用いて多くの大型ト

ラックを運行することは不可能である。したがって、現在、DMEの製造設備を増強することによって大型トラック用燃料

のDMEを生産することが実現可能な方法は、天然ガス由来のDMEである。

以上のことから、大型トラックの燃料を軽油から他の脱石油の燃料に転換することによって大型トラック分野の低炭

素を実際に実現しようとした場合には、その燃料には天然ガス由来のDMEになるものと推察される。そのため、表4に

示した小熊光晴氏の論文では、低炭素社会の大型トラック用のDMEは、主に天然ガス由来のDMEを対象としているも

のと考えられる。そこで、このページでの筆者の論じる大型トラック用の燃料に用いるDMEも、天然ガス由来のDMEを

対象としたことを明記しておく。

素を実際に実現しようとした場合には、その燃料には天然ガス由来のDMEになるものと推察される。そのため、表4に

示した小熊光晴氏の論文では、低炭素社会の大型トラック用のDMEは、主に天然ガス由来のDMEを対象としているも

のと考えられる。そこで、このページでの筆者の論じる大型トラック用の燃料に用いるDMEも、天然ガス由来のDMEを

対象としたことを明記しておく。

| |

|

||||||||||||||||||||||||

誌 名

|

|

||||||||||||||||||||||||

編集

|

|

||||||||||||||||||||||||

論文の題名

|

|

||||||||||||||||||||||||

著者

|

|

||||||||||||||||||||||||

● 当該論文の「1 はじめに」の項

|

● 左記の論文中の記述内容についての疑問点

地球温暖化防止のために、CO2排出量を基準にして燃料の

優劣を論じる場合、それぞれの燃料の単位発熱量当たりの

Well-to-TankやWell-to-WheelのCO2排出量を比較することが

重要である。このことは、学者・専門家・技術者であれば、誰も

が常識として理解していることである。したがって、現在、軽油を

燃料に用いられている大型トラックの分野において、新たな燃料

を導入することによって大型トラックの低炭素(=CO2削減)を

実現するためには、その新たな燃料の単位発熱量当たりの

Well-to-TankまたはWell-to-WheelのCO2排出量が軽油よりも

少ないことは勿論であるが、社会全体のエネルギー資源の

節約(=省エネルギー)が叫ばれている現在では、Well-to-

TankまたはWell-to-Wheelのエネルギー効率が軽油と同等

以上であることも大型トラックの新しい燃料としての必須条件で

ある。

一方、前述の「1-1 各種燃料についてのWell-to-Tankの

エネルギー効率の比較」の項に示したように、LNGのWell-

to-Tankでのエネルギー効率が0.9、軽油のWell-to-Tankでの

エネルギー効率が0.92であるのに対し、天然ガス由来のDME

のWell-to-Tankでのエネルギー効率0.7である。このように、

天然ガス由来のDMEのWell-to-Tankでのエネルギー効率は、

LNGや軽油に比べて著しく劣っているのである。したがって、 天然ガス由来のDMEのTank-to-Wheelのエネルギー効率

(=エンジン運転時の熱効率)が軽油ディーゼルと同等でで

あったとしても、天然ガス由来のDMEを大型トラックの燃料に

用いた場合には、現行の軽油ディーゼルの大型トラックに

比べて著しいエネルギー資源の浪費を生じてしまうことになる。

したがって、天然ガス由来のDMEは、CO2排出量の問題以前

に、エネルギー資源の浪費防止の面から、天然ガス由来の

DMEは、将来の大型トラック用の燃料としては不適・失格である

ことが明らかだ。

また、「1-2 各種燃料についてのWell-to-Tankの燃料

CO2の排出量の比較」の項に示したように、天然ガス由来の

DMEのWell-to-TankでのCO2排出量は、天然ガス(=LNG)の

約1.3倍であり、軽油とほぼ同等である。したがって、軽油と

ほぼ同等のWell-to-TankでのCO2排出量の天然ガス由来の

DMEを大型トラックに用いることによって現行の軽油ディーゼル

の大型トラックからのCO2を削減することは困難だ。このように、

天然ガス由来のDMEのWell-to-TankでのCO2排出量が軽油

とほぼ同等であるにもかかわらず、左記の通り、本論文の

「1 はじめに」の項において、著者の小熊光晴は、驚いたこと

に、大型トラックの燃料にDMEを用いることによって「低炭素」が

実現できる可能性を再考すると述べているのである。通常、DME

を用いることによって「低炭素」が実現できないとの主張の場合

には、この種の論文を発表することは無い。したがって、「大型

トラックの燃料にDMEを用いることによって「低炭素」が実現

できる可能性を再考する」内容の論文を堂々と発表した

小熊光晴氏は、トラックの燃料にDMEを用いることによって

「低炭素」が実際に実現できるとの誤った見解・信念を持って

いるようだ。

しかしながら、前述のように、実際の問題として、エネルギー

資源の浪費を招く天然ガス由来のDMEの欠陥があるため、

大型トラックの燃料としては不適・失格であるる。そのため、

大型トラックの燃料に天然ガス由来のDMEを用いることによって

低炭素社会が実現できる可能性」が皆無であることから、左記

のように本論文で小熊光晴氏が「大型トラックの燃料にDMEを

用いることによって低炭素社会を構築する可能性」を再考する

ことは、全く馬鹿げたことであり、無駄なことであることは

明らかだ。

もっとも、小熊光晴氏が「大型トラックの燃料にDMEを用いる

ことによって低炭素社会を構築できる可能性がある」と、御自信

だけで考えて満足している場合には、周りへの迷惑も少なく、

小熊光晴氏の勝手にすれば良いだけの話である。しかし、

現実には、小熊光晴氏のDMEに関する誤った技術情報が

「自動車技術」誌に掲載され、その「自動車技術」誌が2011年

11月に約4万人の自動車技術会の会員に配布されているので

ある。その後、この論文についての訂正や回収が無いところを

見ると、小熊光晴氏や「自動車技術」誌の編集委員は、DME

トラックに関する誤った技術情報を発信してしまっている自覚が

無いようだ。困ったことと言わざるを得ないのではないだろう

か。

|

||||||||||||||||||||||||

● 当該論文の

「2 DME燃料利用に向けた国内外の動向」

「2.1. 国内における動向」の項

|

● 左記の論文中の記述内容についての疑問点

そもそも、ディーゼルエンジンとは、燃料の軽油のエネルギー

を仕事に変換する機械・装置である。したがって、ディーゼル

エンジンのの燃費とは、エンジンの燃料消費率の略称であり、

エンジンの熱効率を示す数値である。このエンジンの燃費

=燃料消費率)は、エンジンの単位出力当たりの燃料消費量で

表示され、一般的にはg/kWhの単位で表示される。

同様に、トラックは、燃料の軽油によってそのトラックに搭載

したディーゼルエンジンを稼動させ、貨物を目的地に移動させる

機械ることによって、とは、のエネルギーを仕事に変換する

機械・・装置である。したがって、ディーゼルトラックの燃費とは、

トラックの燃料消費率の略称であり、トラックの貨物輸送の

熱効率を示す数値である。したがって、各燃料の発熱量の数値

を用いれば、燃料消費率から熱効率が算出できるのである。

通常、このトラックの燃費(=燃料消費率)は、トラックの走行

距離当たりの燃料消費量で表示され、一般的にはkm/リットル

の単位で表示される。そして、エンジンの燃費(=燃料

消費率)は、g/kWhで表示されることが多い。

このように、ディーゼルエンジンとトラックの燃費は、出力仕事

と投入燃料の比率であり、ディーゼルエンジンとトラックの

熱効率を評価するための数値・係数である。したがって、

ディーゼルエンジンまたはトラックの燃費は、ディーゼル

エンジンまたはトラックから排出されるCO2とは全く無関係の

数値・係数である。

ところが、左記の論文では、産業技術総合研究所の小熊光晴

氏は、「2009年規制適合しながら燃費はCO2換算で2015年度

重量車燃費基準を達成」とか、「CO2排出量換算で同クラスの

軽油車と同等の燃費性能」との記載をしているのである。この

ように、燃費と全く無関係のCO2の排出値を用いてディーゼル

エンジンまたはトラックの燃費をCO2で換算するとの小熊光晴

氏の左記の記載は、筆者には全く意味不明である。一体全体、

「燃費のCO2排出量換算」とは、どのような換算式を用いるので あろうか。浅学菲才の筆者には、不思議に思えてならないので

ある。そして、これについてもっと直接的な言葉で言わせて

貰えば、DMEトラックの燃費については、小熊光晴氏の出鱈目

な主張ではないかと筆者には思えるのである。

因みに、ポンコツの元エンジン技術屋の筆者は、過去に

数十年の間、トラック用のディーゼルエンジンの研究開発を

行った経験があるが、その際に「燃費のCO2排出量換算」との

言葉を耳にしたことは全く無かった。そのような「燃費のCO2

排出量換算」について、小熊光晴氏は、左記の論文の中では

「燃費のCO2排出量換算」についての詳細な説明を全く行って

いないのである。これは、不親切なことだ。果たして、この

「自動車技術」誌の左記の「CO2排出量換算の燃費」に

ついて、筆者を含めて殆どの読者は、その意味を理解できない

ように思うが、如何なものであろうか。「CO2排出量換算の

燃費」とは、エンジンに詳しくない素人を騙すための作り出され

た詐欺的な言葉のように思えて仕方が無いのである。

しかも、左記の論文の中では、小熊光晴氏は、「(DME

トラックの)燃費はCO2換算で2015年度重量車燃費基準を達成」

とか、「(DMEトラックは)CO2排出量換算で同クラスの軽油車と

同等の燃費性能」と記載し、あたかも「DMEトラックと軽油

ディーゼルトラックの燃費が同等」であるかの如く主張している

のである。

また、ディーゼルエンジンの専門家である小熊光晴氏は、当然

のことながら、DMEと軽油のような異種の燃料におけるCO2の

優劣を論じる場合には、Well-to-TankまたはWell-to-Wheelの

条件下でのCO2の優劣を論じる必要があることは、十分に承知

している筈である。それにもかかわらず、左記の記載では、

小熊光晴氏は、「(DMEトラックの)燃費はCO2換算で2015年度

重量車燃費基準を達成」とか、「(DMEトラックは)CO2排出量

換算で同クラスの軽油車と同等の燃費性能」との記述に

ついては、異種燃料の優劣を論じる技術情報としては肝心要

のWell-to-TankまたはWell-to-Wheelの条件を何も明記して

いないことも論文としては欠陥と言えるのではないだろうか。

このような論文では、読者は、実際にDMEトラックの技術情報を

正確に得ることは困難ではないだろうか。

そして、この論文の記述で最も恐ろしいことは、読者が左記の

内容を記述を何も考えずに「ぼんやり」と読んでしまうと、「DME

トラックと軽油ディーゼルトラックの燃費が同等」であるかの

如く、DMEトラックについて誤った情報を信じてしまう恐れがある

ことだ。

|

||||||||||||||||||||||||

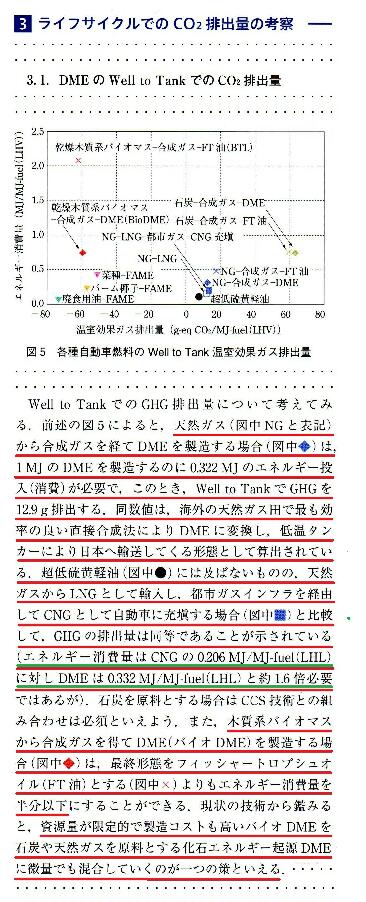

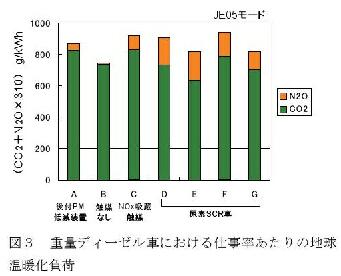

● 当該論文の「3 ライフサイクルでのCO2排出量の考察」の

「3.1. DMEのWell-to-TankでのCO2排出量」の項について

● 上記の図5のデータを用いて算出した軽油に対する各種燃料の

注2:出典は“輸送用燃料のWell-to-Wheel評価-日本における

輸送用燃料製造(Well-to-Tank)を中心とした温室効果ガス

排出量に関する研究報告書-”、トヨタ自動車株式会社、みずほ情

報総研株式会社、2004年11月

このように、NG-合成ガス-DMEと乾燥木質系バイオマスー合成

ガスーDME(BioDME)の何れのDMEにおいても、多量の熱エネ

ルギーを投入(=消費)して生産されるエネルギー資源を投入する

ことによって初めてDME燃料の生産が可能となる。そのため、

超低硫黄軽油に比較し、天然ガス由来のNG-合成ガス-DME

ではWell-to-Tankのエネルギー損失が31%となり、バイオマス

由来の乾燥木質系バイオマスー合成ガスーDME(BioDME)DME

ではWell-to-Tankのエネルギー損失が65 %となる。このように、

天然ガス由来のDMEとバイオマス由来のDME(BioDME)は、両方

ともWell-to-Tankのエネルギーの損失・浪費が著しい燃料である

ことが判る。したがって、小熊光晴氏が論文の中に示した図5の

データだけで判断したとしても、バイオマス由来のDMEとバイオ

マス由来のDME(BioDME)は、共に将来の大型トラック用の燃料

としては失格であることが明らかだ。このことから、Well-to-Tank

のエネルギーの損失・浪費が著しい燃料であるDMEを将来の大型

トラック用の燃料として積極的に推奨する小熊光晴氏の行為は、

筆者には何とも理解できないところである。

なお、バイオマス由来のDMEとバイオマス由来のDME(BioDME)

が軽油に比較してWell-to-Tankのエネルギー効率が顕著に

劣り、大型トラック用の燃料として失格であることについては、

|

● 左記の 論文中の記述内容についての疑問点

左記の論文に引用されているみずほ情報総研とトヨタ自動車に

「各種自動車燃料のWell-to-Tank温室ガス排出量」の図5で

は、天然ガス由来のDME(図中のNG-合成ガス-DME)の製造時

のエネルギー消費量が0.332MJ/MJ-fuel(LHL)、都市ガスから

CNG充填(図中のNG-LNG-都市ガスーCNG充填)の製造時のエ

ネルギー消費量が0.206MJ/MJ-fuel(LHL)とのことである。この

ように、天然ガス由来のDMEの製造時のエネルギー消費量が天

然ガスから都市ガスを経由したCNG充填の製造のエネルギー消

費量に比べて1.6倍も多いにもかかわらず、不思議なことにWell-

to-Tankの天然ガス由来のDMEのCO2排出量は天然ガスから都

市ガスを経由したCNG充填のCO2排出量よりも僅かに少ないの

である。時のエネルギー消費量が多い天然ガス由来のDMEを製

造する際に多く投入(=消費)するエネルギー(=天然ガス)は,

何処に都合良く消滅してしまったのであろうか。左記の論文に引

用されているみずほ情報総研とトヨタ自動車の図5では、天然ガ

ス由来のDMEを製造する際に多く投入(=消費)するエネルギー

は、水力発電や原子力発電のようなCO2を排出しないエネルギ

ーを使用した場合でのWell-to-Tankの天然ガス由来のDMEの

CO2を表示しているのであろうか。このような天然ガス由来の

DMEを製造方法は、現行の数多い製造工場では採用されていな

いシステムである。そのため、図5の「天然ガス由来のDME」の

Well-to-TankのCO2排出量は、排出量を少なく見積もるために

捏造された数値が表示されたことになると考えられる。したがっ

て、図5に示された「天然ガス由来のDME」のWell-to-Tankの

CO2排出量が「都市ガスからCNG充填」のWell-to-TankのCO2

排出量より少ないことは、一般性のない誤った数値が表示され

ている可能性がある。

もっとも、左記の論文に引用されているみずほ情報総研とトヨタ

自動車に「各種自動車燃料のWell-to-Tank温室ガス排出量」の

図5は、天然ガス由来のDMEの製造時に水力発電や原子力発

電等のCO2排出の少ないエネルギーを用いた場合のデータであ

れば、図5は誤りとは言えない。しかし、そにような場合は、みず

ほ情報総研とトヨタ自動車が明らかに多くの人に天然ガス由来

のDMEについての誤った技術情報を意図的に提供しようとした

もののように思えるが、如何なものであろうか。

通常、天然ガス由来のDMEは、天然ガスの採掘油田の近くで

製造されるが、その際、採掘した安価な天然ガスを用いてDMEを

生産するのが一般的である。したがって、天然ガス由来のDMEの

製造時のエネルギー消費量が都市ガスからCNG充填の製造の

エネルギー消費量が1.6倍も多いことから考えると、天然ガス由

来のDMEの製造時のCO2排出量は、天然ガスから都市ガスを経

由したCNG充填の製造時のCO2排出量よりも1.6倍程度の増加

となる筈である。しかし、小熊光晴氏が引用しているみずほ情報

総研とトヨタ自動車の図5では、Well-to-Tankの天然ガス由来の

DMEのCO2排出量は天然ガスから都市ガスを経由したCNG充填

のCO2排出量よりも僅かに少ないのである。このように、ガス由

来のDMEの製造時の多量の天然ガスが消費されているにもかか

わらず、、みずほ情報総研とトヨタ自動車の図5では、「天然ガス

由来のDME」のWell-to-TankのCO2排出量が「都市ガスから

CNG充填」のWell-to-TankのCO2排出量より少ないため、明ら

かに誤りと考えられる。小熊光晴氏は、みずほ情報総研とトヨタ

自動車の誤ったデータを基に、Well-to-Tankの天然ガス由来の

DMEのCO2排出量は天然ガスから都市ガスを経由したCNG充填

のCO2排出量とほぼ同等との誤った技術情報を拡散させようとし

ているように、筆者には見えるのである。これは、「天然ガスから

都市ガスを経由したCNG充填」に比較して「天然ガス由来の

DME」のWell-to-TankのCO2排出量を少ないとの詐欺的な技術

情報を拡散させるため「みずほ情報総研・トヨタ自動車」と「小熊

光晴氏」との見事な連携プレーのように思えるが、如何なもので

あろうか。

また、本論文の左記の記述では、「木質系バイオマスから合成

ガスを得てDME(バイオDME)を製造する場合は、フィッシャートロ

ブシュオイル(FT油)とするよりもエネルギー消費量を半分以下

にする」と説明し、小熊光晴氏はバイオマス由来のDMEの製造

技術が革新的な進歩を遂げている印象を読者に与えるように

記載しているようだ。しかし、この進歩したバイオマス由来の

DMEの製造技術である「木質系バイオマスから合成ガスを得て

DME(バイオDME)を製造する方法」では、左記の図5によると、 1.0 MJ/MJ-fuel(LHL)のバイオマス由来のDMEを製造する

ためには、0.75 MJのエネルギーを投入(=消費)しなければ

ならないようだ。この数値を用いてバイオマス由来のDMEの

Well-to-Tankのエネルギー効率を計算すると、0.57 の極めて

低い効率となる。因みに、軽油やLNGのWell-to-Tankの

エネルギー効率は、前述の1-1項の図1に示したように、0.9

前後の高い効率である。このことを考えると、Well-to-Tankの

エネルギー効率が0.57 バイオマス由来のDMEも、自動車用

燃料としては致命的な欠陥があることを良く理解できるのでは

興味のある方は御覧いただきたい。

以上のことから、それが天然ガス由来のDMEであっても、また

はバイオマス由来のDMEの何れであっても、およそDMEを大型ト

ラック用の燃料に用いることは、省資源(=省エネルギー資源)

の観点からは、「愚の骨頂」と考えられる。しかし、本論文の中で

は左記のように、小熊光晴氏が天然ガス由来のDMEとの混合す

る方法であるとは云え、バイオマス由来のDMEを自動車用の燃

料に用いることを推奨していることについて、筆者は呆れて物が

言えない心境である。

|

||||||||||||||||||||||||

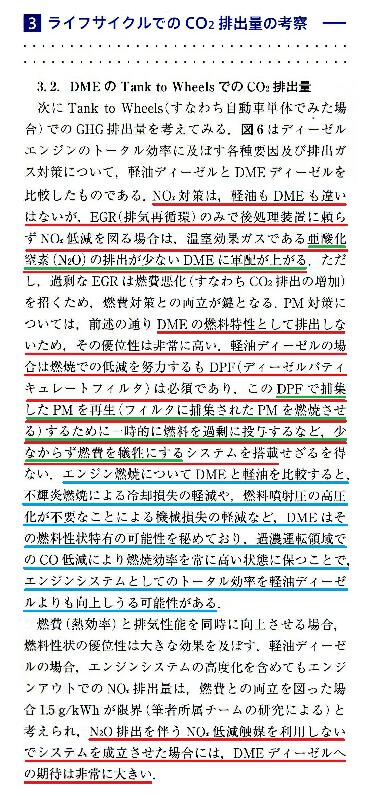

● 当該論文の

「3 ライフサイクルでのCO2排出量の考察2」

「3.2. DMEのTank-to-WheelでのCO2排出量」の項

|

● 左記の論文中の記述内容についての疑問点

(1)ディーゼルでの尿素SCR触媒によるN2Oの増加問題 本論文の左記の記述では、小熊光晴氏は、「EGRのみで後処 理に頼らずNOx低減を図る場合には、温室効果ガスである 亜酸化窒(N2O)の排出が少ないDMEに軍配が上がる」と主張 している。この文面だけを見ると、小熊光晴氏は、軽油 ディーゼルエンジンが尿素SCR触媒による温室効果を増進 するN2O排出の致命的な欠陥があるような印象を読者が受け 取るように記載しているようだ。 ところが、実際に尿素SCR触媒を採用したディーゼル車 (=ディーゼルエンジン)からの排気ガスに占めるN2Oによる 温室効果の割合は、以下の図Aに示した]通り、最大の場合 で20%程度に過ぎないのが現状である。   尿素SCR触媒を採用したディーゼル車(=ディーゼルエンジン)

からの排気ガスに占める20%程度のN2Oによる温室効果の

① N2Oの生成割合は、低温で高く、高温で低い。 N2Oの排出

抑制には、低温域においてエンジンから排出されるNOxの低減、

尿素SCR触媒からのNH3スリップの防止が有効である。

② N2Oの排出割抑制のために、NH3スリップ防止と、高温での

NO浄化率90%以上を達成するためには、最適な尿素水供

給量と触媒容量比を1.85%以上にする必要である。

以上のように、「低温域においてエンジンから排出されるNOx

の低減」、「尿素SCR触媒からのNH3スリップの防止」および

「最適な尿素水供給量と触媒容量比を1.85%以上」とする

技術によって、尿素SCR触媒を採用したディーゼルエンジン

からの排気ガスに占める20%程度のN2Oによる温室効果の

割合を少なくすることが可能とのことである。これらの技術の

進展によって軽油ディーゼルエンジンでの尿素SCR触媒に

よる温室効果を増進するN2Oの排出を抑えることが可能だ。

したがって、小熊光晴氏の「EGRのみで後処理に頼らずNOx

低減を図る場合には、温室効果ガスである亜酸化窒(N2O)

の排出が少ないDMEに軍配が上がる」との見解・意見は、

説得力に欠ける内容である。そのため、EGRのみで後処理に

頼らずNOx低減を図ることが可能なDMEが軽油よりも優れた

燃料とする本論文の小熊光晴氏の主張は、正しいとは言い

難い。

低負荷運転の領域における排気ガス温度の高温化に

よって、尿素SCR触媒による温室効果を増進するN2Oの排出

を抑えることが可能なためだ。

元来、EGRのみで後処理に頼らないとは云え、Well-to-Wheel

のエネルギー効率が軽油よりも30%も劣るDMEエンジンは、

大型トラック用エンジンとしては、そもそも失格である。その

ようなDMEエンジンについて、「EGRのみで後処理に頼らずNOx

低減が可能なために、温室効果ガスである亜酸化窒(N2O)

の排出が少ないとの仔細な理由を挙げて、これがが大型

トラック用エンジンとしてのDMEエンジンの致命的な欠陥を補う

との小熊光晴氏の主張は、愚の骨頂と考えられる。以上の

ことから、「DMEにはEGRのみで後処理に頼らずNOx低減を

できる特性があったとしても、DMEが大型トラックの燃料に

適しているとの小熊光晴氏の主張は暴論そのものではでは

ないだろうか。

(2) ディーゼルではDPFの強制再生による燃費の悪化問題

本論文の左記の記述では、小熊光晴氏は、「軽油ディーゼルエ

ンジンでは、ポスト噴射や排気管内燃料噴射によるDPFの強制

再生における燃悪化(=燃料浪費)の問題があるが、DMEエンジ

ンではDPFが不要なためにDPFの強制再生にによる燃悪化(=

燃料浪費)の問題が無いために、DMEエンジンは軽油ディーゼ

ルエンジンよりも優れたエンジン」との主張をしているよう

である。

エンジンでのポスト噴射や排気管内燃料噴射によるDPFの強制

再生における燃費悪化(=燃料浪費)を回避する技術として、

新しい技術を提案している。

そして、この後処理制御システム(特許公開2005-69238)の技

術を用いれば、DPFの強制再生における燃費悪化(=燃料

浪費)は、防止できるのである。しかし、小熊光晴氏は、筆者

が提案しているDPFの自己再生を促進して強制再生による

DPFの強制再生における燃費悪化(=燃料浪費)を根拠に

して、Well-to-Tankのエネルギー熱効率が軽油よりも30%

程度も劣るDMEを推奨する頓珍漢な誤った持論を主張している

ようだ。このように、小熊光晴氏は、最近のDPF再生に関する

新しい技術情報の無視、若しくは欠落した非常識な技術情報

を根拠にして作り上げた軽油ディーゼルエンジンでのDPFの

強制再生の問題を取り上げてDMEエンジンの優位性を説明

しようとしているが、これは単なる「戯言」に過ぎないものと

考えられる。

(3) DMEエンジンにおける優れた燃焼特性を賞賛する無益性

本論文の左記の記述では、小熊光晴氏は、「DMEエンジンは、

不輝炎燃焼による冷却損失の軽減や、燃料噴射圧の高圧化が

不要なことによる機械損失の軽減など、DMEはその燃料性状特

有の可能性を秘めており、過濃運転領域でのCO低減による

燃焼効率を常に高い状態に保つことで、エンジンシステムと

してのトータル効率を軽油ディーゼルよりも向上しうる可能性

がある」主張している。仮に、このDME燃焼に関する小熊光晴

氏の効率向上の予測が事実であったと仮定しても、軽油ディー

ゼルに比べてDMEエンジンが向上できる燃費は、最大に見積

もっても、高々2~3%を超えることが無いと考えられる。

仮に、小熊光晴氏が主張するように、幸運にもDMEエンジンの

Tank-to-Wheelの燃費が軽油ディーゼルに比べて2~3%の改善

が得られたとしても、前述の「1-1 各種燃料についてのWell-to

-Tankのエネルギー効率の比較」の項に示したように、LNGの

Well-to-Tankでのエネルギー効率が0.9、軽油のWell-to-Tank

でのエネルギー効率が0.92であるのに対し、天然ガス由来の

DMEのWell-to-Tankでのエネルギー効率0.7であため、DMEエン

ジンのWell-to-Wheelの熱効率は、軽油ディーゼルよりも30%前

後の燃料浪費(=Well-to-Wheelの燃費悪化)を生じてしまうこと

になる。したがって、DMEエンジンでは、小熊光晴氏が主張する

ように、仮に燃焼効率の向上によってTank-to-Wheelの燃費が

軽油ディーゼルに比べて2~3%の改善が可能としても、軽油

ディーゼルよりも30%前後のWell-to-Wheelの燃費悪化を補完

できるものではない。そのためDMEを大型トラックの燃料に用

いることは、社会全体での省資源・省エネルギーの推進が求め

られている現在では、反社会的な行為に該当することは明らか

である。

それにもかかわらず、左記のように(独)産業技術総合研究所

の小熊光晴氏が「DMEディーゼルへの期待は大きい」と強引

にDMEエンジンを推奨している理由は、一体、何なのであろ

うか。小熊光晴氏が天然ガス資源の浪費を熱心に推奨する

行為は、筆者にはあたかも「気違い沙汰」のように思えるが、

如何なものであろうか。全く、理解に苦しむところである。

|

以上の表4に示した「自動車技術」誌2011年11月号(Vol.65、N0.11)の「低炭素社会実現のための自動車用新燃料技

術ーDMEの再考ー」(著者:(独)産業技術総合研究所 新燃料自動車技術研究センター 小熊光晴)の論文では、軽油

ディーゼルよりも優れた将来の大型トラック用のエンジンとして、DMEエンジンが推奨されている。しかしながら、この論

文に記載されている「軽油ディーゼルよりも優れたDMEエンジンの特性」の説明が、筆者には限りなく出鱈目な内容の

ように思えるのである。、表3の中で筆者が説明しているように、この論文の著者の小熊光晴氏は、MEエンジンが軽油

ディーゼルよりも優れているとの虚偽の説明をしているように思えて仕方が無いのである。

このように、表4に示した小熊光晴氏の「自動車技術」誌2011年11月号(Vol.65、N0.11)の「DMEが優れた大型トラック

の将来燃料」と主張するこの論文を「出鱈目な記載内容」と考える筆者は、単なる「間抜け」で「頓珍漢」な人間に過ぎな

いためであろうか。そして、小熊光晴氏は、筆者の推測に基づいた本ホームページの記述が誤りであると反論したい

のであれば、本ページの末尾に記載してある筆者のメール宛に、早急にその旨のご連絡をいただきたいと思ってい

る。何しろ、筆者が定年退職したポンコツの元技術屋であるとは云え、誤った内容をこのホームページに記載すること

は、不本意である。そのため、できることならば、このホームページの記載内容の誤りについては、即刻に訂正したい

と思っている。

なお、小熊光晴氏からこのページの記述に誤りがあるとの反論のメールを送っていただかない限り、小熊光晴氏は、

「自動車技術」誌2011年11月号(Vol.65、N0.11)の「低炭素社会実現のための自動車用新燃料技術ーDMEの再考ー」

の論文が虚偽情報の内容であることを認めていると理解しても、間違いがないと考える。

4.エネルギー資源を浪費するDMEトラックを推奨する異常な組織・専門家の人達

軽油のWell-to-Tankのエネルギー効率は0.92にあるのに対し、DMEのWell-to-Tankのエネルギー効率は0.7 程度で

ある。このように、DMEは、軽油よりの30%程度もWell-to-Tankのエネルギー効率が劣る燃料である。したがって、デ

ィーゼルエンジン搭載の大型トラックの燃料として、軽油とDMEの優劣を論じる場合には、Well-to-Wheelの熱効率(=

エネルギー効率)の優劣を比較する必要が必須であることは、ディーゼルエンジンの専門家であれば誰でも熟知してい

ることである。

したがって、軽油とDMEのような異種燃料の優劣を比較する場合には、Well-to-Wheelの熱効率(=エネルギー効率)

の優劣を比較する必要がある。しかし、前述の3-1項の表1に示したように、㈱いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村

輝一氏の両氏は、日本機械学会誌2010年5月号(Vol.113、N0.1098)に掲載された「DMEトラックの最新開発状況」の論

文において、Tank-to-Wheelの試験データを根拠として、Tank-to-Wheelの「DMEエンジンの熱効率が軽油と同等」およ

び「DMEエンジンのCO2排出率が軽油ディーゼルエンジンよりも1割程度良好」との結論を導き出し、DMEが将来の大

型トラック用燃料として軽油よりも優れた燃料であると主張している。しかし、この島崎直基氏と西村輝一氏のTank-to-

Wheelの試験データから導き出したTank-to-Wheelの「DMEエンジンの熱効率が軽油と同等」および「DMEエンジンのCO

2排出率が軽油ディーゼルエンジンよりも1割程度良好」との結論は、DMEが軽油よりも優れた大型トラック用燃料とす

る根拠には成り得ないのである。したがって、DMEが軽油よりも優れた大型トラック用燃料とする島崎直基氏と西村輝

一氏の主張は、完全な誤りと考えられる。その理由は、軽油とDMEのような異種燃料の優劣を比較する場合には、Well

-to-Wheelの熱効率(=エネルギー効率)の優劣を比較していないことが原因であり、DMEと軽油のTank-to-Wheelの

優劣が大型トラック用燃料としての優劣と全く無関係であるためだ。そして、これは、専門家・技術者による詐欺的な行

為と言っても過言ではないと考えられる。しかも、この島崎直基氏と西村輝一氏の詐欺的な主張・技術情報を日本機会

学会が承認していることは、筆者には信じられないことである。

また、前述の3-2項の表4に示したように、(独)産業技術総合研究所・新燃料自動車技術研究センターの小熊光晴氏

も、「自動車技術」誌2011年11月号(Vol.65、N0.11)の「低炭素社会実現のための自動車用新燃料技術ーDMEの再考

ー」の論文において、軽油やLNGよりもWell-to-Tankのエネルギー効率が30%程度も劣っているDMEのを燃料とする

DMEトラックが将来、燃料として有望であるとの誤った主張をしており、それを日本自動車技術会が承認しているよう

だ。

また、天然ガスから合成したDMEを燃料とするDMEトラックでは、軽油を燃料とするディーゼルエンジンよりもWell-to-

Wheelの燃費(=熱効率)が30%程度も劣る重大な欠陥がある。そして、木片チップ等のバイオマスから合成したDME

を燃料とするDMEトラックでは、軽油を燃料とするディーゼルエンジンよりもWell-to-Wheelの燃費(=熱効率)が65%程

度も劣る欠陥がある。そのため、将来、軽油の代替の燃料として自動車用燃料にDMEを広く普及させた場合、地球上

の自動車分野のエネルギーの消費を無駄に増加させることになることが明らかである。そのようなエネルギー資源の

浪費を招く軽油に代替してDMEを自動車用燃料として広く一般化する可能性は、常識的に考えれば、皆無と考えられ

る。しかし、世の中には、DMEが自動車用燃料として広く普及するとの常識の無い学者・専門家が存在するようだ。そ

の学者・専門家は、将来的な自動車用燃料にDME(=天然ガスまたはバイオマスを由来とするDME)が普及することに

備えて、以下の表5に示したように、DMEの自動車用燃料の規格作成に懸命に取り組んでいるようである。ポンコツ元

技術屋の筆者から見れば、荒唐無稽な行為のように見えるが、如何なものであろうか。

Wheelの燃費(=熱効率)が30%程度も劣る重大な欠陥がある。そして、木片チップ等のバイオマスから合成したDME

を燃料とするDMEトラックでは、軽油を燃料とするディーゼルエンジンよりもWell-to-Wheelの燃費(=熱効率)が65%程

度も劣る欠陥がある。そのため、将来、軽油の代替の燃料として自動車用燃料にDMEを広く普及させた場合、地球上

の自動車分野のエネルギーの消費を無駄に増加させることになることが明らかである。そのようなエネルギー資源の

浪費を招く軽油に代替してDMEを自動車用燃料として広く一般化する可能性は、常識的に考えれば、皆無と考えられ

る。しかし、世の中には、DMEが自動車用燃料として広く普及するとの常識の無い学者・専門家が存在するようだ。そ

の学者・専門家は、将来的な自動車用燃料にDME(=天然ガスまたはバイオマスを由来とするDME)が普及することに

備えて、以下の表5に示したように、DMEの自動車用燃料の規格作成に懸命に取り組んでいるようである。ポンコツ元

技術屋の筆者から見れば、荒唐無稽な行為のように見えるが、如何なものであろうか。

|

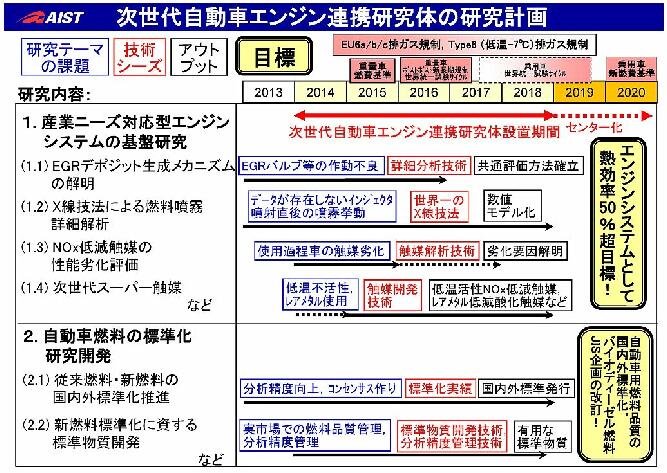

以上うのことから、最近の(独)産業技術総合研究所の研究計画では、小熊 光晴氏、鳥羽 誠氏、小渕 存氏、佐々

木 基氏、後藤 新一氏を含む学者・専門家は、政府予算を使ってトラック用燃料に使用不能な欠陥のあるDMEについ

て、「自動車用DME燃料品質の国内外標準化」と云う業務を熱心に推進しているいるようである。これを見ると、(独)

産業技術総合研究所の小熊 光晴氏、鳥羽 誠氏、小渕 存氏、佐々木 基氏、後藤 新一氏を含む学者・専門家は、ディ

ーゼルエンジンの燃料の観点からの評価では、天然ガスから合成したDMEが軽油よりも燃費(=Well-to-Wheelの熱効

率)が30%程度も劣る重大な欠陥があり、木片チップ等のバイオマスから合成したDMEを燃料とするDMEトラックでは、

軽油を燃料とするディーゼルエンジンよりもWell-to-Wheelの燃費(=熱効率)が65%程度も劣る欠陥があることの認識

が欠けているように見受けられるのである。

木 基氏、後藤 新一氏を含む学者・専門家は、政府予算を使ってトラック用燃料に使用不能な欠陥のあるDMEについ

て、「自動車用DME燃料品質の国内外標準化」と云う業務を熱心に推進しているいるようである。これを見ると、(独)

産業技術総合研究所の小熊 光晴氏、鳥羽 誠氏、小渕 存氏、佐々木 基氏、後藤 新一氏を含む学者・専門家は、ディ

ーゼルエンジンの燃料の観点からの評価では、天然ガスから合成したDMEが軽油よりも燃費(=Well-to-Wheelの熱効

率)が30%程度も劣る重大な欠陥があり、木片チップ等のバイオマスから合成したDMEを燃料とするDMEトラックでは、

軽油を燃料とするディーゼルエンジンよりもWell-to-Wheelの燃費(=熱効率)が65%程度も劣る欠陥があることの認識

が欠けているように見受けられるのである。

そのため、(独)産業技術総合研究所の光晴氏、鳥羽 誠氏、小渕 存氏、佐々木 基氏、後藤 新一氏を含む学者・専

門家は、「自動車用DME燃料品質の国内外標準化」が適切な業務を実施中との認識であるかも知れない。 しかし、ポ

ンコツ元技術屋の筆者から見れば、DME(=天然ガスまたはバイオマスを由来とするDME)が将来とも自動車用燃料と

して普及する可能性が将来とも皆無なために、「自動車用DME燃料品質の国内外標準化」が不必要と考えられる。し

たがって、「自動車用DME燃料品質の国内外標準化」は、日本では将来とも何の役には立たないことが明らかであ

り、「愚の骨頂」・「荒唐無稽な行為」と思えるのである。そのため、トラック用燃料に使用不能なDMEの燃料品質の標準

作成は、DME(=天然ガスまたはバイオマスを由来とするDME)の燃料品質の標準を作成する(独)産業技術総合研究

所の政府予算の執行は、会計検査院の適切な検査によって中止されることを切に望むところである。

門家は、「自動車用DME燃料品質の国内外標準化」が適切な業務を実施中との認識であるかも知れない。 しかし、ポ

ンコツ元技術屋の筆者から見れば、DME(=天然ガスまたはバイオマスを由来とするDME)が将来とも自動車用燃料と

して普及する可能性が将来とも皆無なために、「自動車用DME燃料品質の国内外標準化」が不必要と考えられる。し

たがって、「自動車用DME燃料品質の国内外標準化」は、日本では将来とも何の役には立たないことが明らかであ

り、「愚の骨頂」・「荒唐無稽な行為」と思えるのである。そのため、トラック用燃料に使用不能なDMEの燃料品質の標準

作成は、DME(=天然ガスまたはバイオマスを由来とするDME)の燃料品質の標準を作成する(独)産業技術総合研究

所の政府予算の執行は、会計検査院の適切な検査によって中止されることを切に望むところである。

5.現在は、エネルギー資源の枯渇と人口増加の危機的な時代

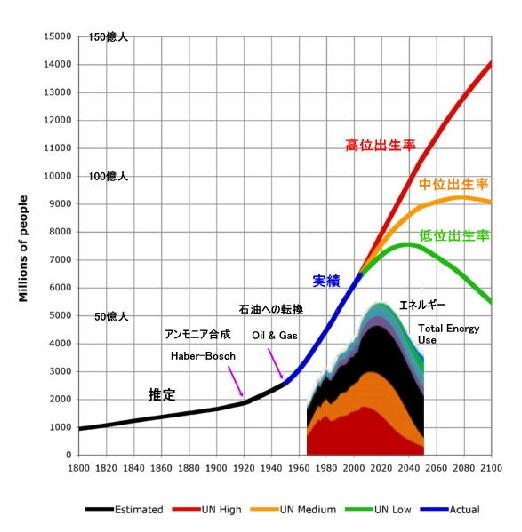

図3に示したように、現在では世界の人口は、70億人に近くまで増加してきていり、今後、更に増加することが予想さ

れている。その一方、図4に示したように、人類の利用できるエネルギーは、2020年をピークになるようだ。そして、そ

の後には人類が確保できるエネルギーの総量は、減少していくものと推測されている。そのため、今後は更なる人口

増加によるエネルギー需要が増大するにもかかわらず、エネルギー資源の枯渇が進行する時代に突入しようとしてい

るのである。このような状況から、近い将来、エネルギー不足が顕在化すると危惧されている。このような現状から、こ

れからの大型トラックには、省エネルギー資源に合致した燃料を使用することは、当然、最優先にすべきことは、専門

家で無くても、常識のある人であれば誰もが理解していることである。そのような時代において、㈱いすゞ中央研究所の

島崎直基氏と西村輝一氏の両氏や(独)産業技術総合研究所・新燃料自動車技術研究センターの小熊光晴氏は、驚く

ことに、エネルギー資源の顕著な浪費を招く大型トラックの燃料にDMEを使用することを推奨しているのである。これ

は、全く馬鹿げたことであり、筆者には全く理解できないことだ。

現在では、地球資源の枯渇問題が広く認識されるようになり、家庭に主婦や小学生までも省資源や省エネルギーに

強い関心を持つようになった時代である。それにもかかわらず、㈱いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏の両

氏や(独)産業技術総合研究所・新燃料自動車技術研究センターの小熊光晴氏は、と虚偽的・詐欺的なデータを巧みに

用い、専門的な知識を駆使し、軽油やLNGよりもWell-to-Tankのエネルギー効率が30%程度も劣っているDMEを燃

料とするDMEトラックが、将来、有望であるとする出鱈目な技術情報を喧伝・拡散しているのである。しかも、このような

㈱いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏の両氏や(独)産業技術総合研究所・新燃料自動車技術研究センター

の小熊光晴氏の反社会的と思える行為に、日本機会学会や日本自動車技術会が堂々と全面的に協力しているように

筆者には見えるのである。

このように、DMEを自動車の燃料に用いる行動は、エネルギー資源を浪費するすることになりる反社会的な行為と考

えれれる。日本の専門家が熱心に推奨しているDME自動車(=DMEトラック)がエネルギー資源を浪費することを、省

エネルギーに関心のある家庭の主婦や小学生が知ることになれば、腰を抜かすほどに驚愕することは間違いないだろ

う。そして、日常生活において省エネルギーに心掛けている家庭の主婦や小学生は、将来のトラック用の燃料として

DMEを推奨している学者・専門家に対して軽蔑の目を向けることが間違いないように思うが、如何なものであろうか。そ

れにしても、主婦や小学生から軽蔑される内容の誤った技術情報を発表する専門家と、その虚偽情報を堂々と拡散す

る日本機会学会や日本自動車技術会の関係者は、良心の呵責に悩まされることが無いのであろうか。このようなエネ

ルギー資源を浪費するDMEを推奨する人達の厚顔無恥としか言い様の無い行為を見ていると、このDMEに関係してい

るのは、省資源や省エネルギーを完全に無視する「非常識」な人間か、若しくはDMEの研究開発費の獲得だけに関心

のある強欲な人間のように思えるが、如何なものであろうか。なお、日本機械学会では、ホームページにおいて「DME

(ジメチルエーテル)燃料普及のための提言」(出典のhttp://www.jsme.or.jp/teigen/teigb01.htm、または日本機械学会

のDME燃料普及のための提言のコピーを参照)と称し、日本機械学会の「専門家集団」と自称する人達がディーゼル

のDME燃料普及のための提言のコピーを参照)と称し、日本機械学会の「専門家集団」と自称する人達がディーゼル

エンジンの将来の燃料としてDMEを推奨しているようだ。そして、この日本機械学会のホームページは、現在でも堂々

とインターネット上に公開され続けていることについては、筆者にとっては驚愕の極みである。

何はともあれ、㈱いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏の両氏や(独)産業技術総合研究所・新燃料自動車

技術研究センターの小熊光晴氏は、「ディーゼルトラックの将来燃料としてエネルギー資源の顕著な浪費を招く欠陥の

あるDMEがディーゼルトラックの将来燃料である」と誤った内容の論文で堂々と主張しているのである。このように、㈱

いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏の両氏や(独)産業技術総合研究所・新燃料自動車技術研究センターの

小熊光晴氏が出鱈目とも思える内容の論文を発表する動機は、筆者の推測では、政府関係予算からの試験研究費

の確保だけが目的であるように思えるのである。仮に、これが事実であれば、このような行為は、2012年10月頃に東大

付属病院・特任研究員の森口尚史氏が政府助成金1億6千万円の研究テーマにおける成果の一部として「iPS細胞

(人工多能性幹細胞)から心筋細胞を作り、患者の心臓に移植する世界初の臨床応用を行ったとする虚偽の研究」を

発表し、世間を賑わせたのと類似しているように思えるのだ。このようなことは、森口尚史氏のiPS細胞(人工多能性幹

細胞)の論文発表と同様に、立派な研究費詐欺に相当するように思えるが、これは筆者の単なる思い過ごしであろう

か。そして、㈱いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏の両氏や(独)産業技術総合研究所・新燃料自動車技術

研究センターの小熊光晴氏のDMEの研究に国の予算が投入されていたのであれば、会計検査院が税金の無駄使い

を厳しくチェックすべき案件に相当するように思うが、如何なものであろうか。会計検査院による税金に巣食うシロアリ

駆除が望まれるところだ。

あるDMEがディーゼルトラックの将来燃料である」と誤った内容の論文で堂々と主張しているのである。このように、㈱

いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏の両氏や(独)産業技術総合研究所・新燃料自動車技術研究センターの

小熊光晴氏が出鱈目とも思える内容の論文を発表する動機は、筆者の推測では、政府関係予算からの試験研究費

の確保だけが目的であるように思えるのである。仮に、これが事実であれば、このような行為は、2012年10月頃に東大

付属病院・特任研究員の森口尚史氏が政府助成金1億6千万円の研究テーマにおける成果の一部として「iPS細胞

(人工多能性幹細胞)から心筋細胞を作り、患者の心臓に移植する世界初の臨床応用を行ったとする虚偽の研究」を

発表し、世間を賑わせたのと類似しているように思えるのだ。このようなことは、森口尚史氏のiPS細胞(人工多能性幹

細胞)の論文発表と同様に、立派な研究費詐欺に相当するように思えるが、これは筆者の単なる思い過ごしであろう

か。そして、㈱いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏の両氏や(独)産業技術総合研究所・新燃料自動車技術

研究センターの小熊光晴氏のDMEの研究に国の予算が投入されていたのであれば、会計検査院が税金の無駄使い

を厳しくチェックすべき案件に相当するように思うが、如何なものであろうか。会計検査院による税金に巣食うシロアリ

駆除が望まれるところだ。

ところで、筆者は、もともと浅学菲才の元技術屋である上に、第一線を退いて長い時間を経過しているために最新の

技術情報に疎くなっている恐れが多分にある。そのため、DMEと軽油とを比較した場合にはDMEがエネルギー資源の

浪費を招くために大型トラックの将来燃料として失格であるとの勝手な思い込みに基づいて、的外れなDME批判を行っ

ているに過ぎない可能性も考えられる。これについて、読者のご意見を聞かせていただきたいものである。

なお、筆者の妄想かも知れないが、近い将来、わが国の大型トラックにおける「脱石油」、「CO2削減」、「低炭素」を実

現したいのであれば、ディーゼルに比べ15%のCO2削減が可能なDDFエンジン、DDF運転とディーゼル運転の選択

が可能なDDF大型トラック 、大型トラックの「CO2削減」と「脱石油」の技術は、未だに不明か?、軽油よりもエネルギ

ー効率が30%も劣るDMEを推奨する機械学会の疑問およびバイオマス由来のDMEによる自動車の低炭素・脱石油

は、不可能だ!DDF大型トラックを早期に実用化する以外の方法・手段が無いと考えている。これについても、読者の

ご意見を聞かせていただければ、幸いである。なお、このページでは、わが国の大型トラックにおける「脱石油」、「CO2

削減」、「低炭素」を実現するためにDMEを推奨する㈱いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏の両氏や(独)産

業技術総合研究所・新燃料自動車技術研究センターの小熊光晴氏の論文の誤りを指摘した。このホームページの内

容を見れば、DMEがエネルギー資源の浪費を招くために大型トラックの将来燃料として失格であることは、誰でも容易

に理解できるのでは無いだろうか。

現したいのであれば、ディーゼルに比べ15%のCO2削減が可能なDDFエンジン、DDF運転とディーゼル運転の選択

が可能なDDF大型トラック 、大型トラックの「CO2削減」と「脱石油」の技術は、未だに不明か?、軽油よりもエネルギ

ー効率が30%も劣るDMEを推奨する機械学会の疑問およびバイオマス由来のDMEによる自動車の低炭素・脱石油

は、不可能だ!DDF大型トラックを早期に実用化する以外の方法・手段が無いと考えている。これについても、読者の

ご意見を聞かせていただければ、幸いである。なお、このページでは、わが国の大型トラックにおける「脱石油」、「CO2

削減」、「低炭素」を実現するためにDMEを推奨する㈱いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏の両氏や(独)産

業技術総合研究所・新燃料自動車技術研究センターの小熊光晴氏の論文の誤りを指摘した。このホームページの内

容を見れば、DMEがエネルギー資源の浪費を招くために大型トラックの将来燃料として失格であることは、誰でも容易

に理解できるのでは無いだろうか。

何はともあれ、㈱いすゞ中央研究所の島崎直基氏と西村輝一氏の両氏や(独)産業技術総合研究所・新燃料自動車

技術研究センターの小熊光晴氏が大型トラックの燃料としてエネルギー資源の浪費を招くDMEを推奨するような出鱈

目な内容の論文をこれまで堂々と発表していることは、事実である。そのため、本ホームページでは、島崎直基氏、西

村輝一氏および小熊光晴氏の「大型トラックの将来燃料にDMEを推奨」する論文について、トヨタ自動車㈱とみずほ情

報総研㈱の報告書の実証試験の結果を根拠として示した上で、彼らの主張の誤りを丁寧に説明した心算である。それ

でも飽きもせず、これからも彼らが大型トラックの燃料にDMEを推奨する誤った論文を発表し続けているのを目にした

場合には、その都度、このホームページにおいて、その論文の「誤り」を根気よく、指摘していきたいと考えている。

技術研究センターの小熊光晴氏が大型トラックの燃料としてエネルギー資源の浪費を招くDMEを推奨するような出鱈

目な内容の論文をこれまで堂々と発表していることは、事実である。そのため、本ホームページでは、島崎直基氏、西

村輝一氏および小熊光晴氏の「大型トラックの将来燃料にDMEを推奨」する論文について、トヨタ自動車㈱とみずほ情

報総研㈱の報告書の実証試験の結果を根拠として示した上で、彼らの主張の誤りを丁寧に説明した心算である。それ

でも飽きもせず、これからも彼らが大型トラックの燃料にDMEを推奨する誤った論文を発表し続けているのを目にした

場合には、その都度、このホームページにおいて、その論文の「誤り」を根気よく、指摘していきたいと考えている。

事柄でも結構です。閑居人宛てにメールをお送りいただければ、出来る範囲で対応させていただきます。

|